Au jour le jour, novembre 2003

Télesphore-Jacques, homme d’affaires du Montana

Nous terminerons cette saga d’une lignée des Demers de La Prairie avec un personnage incroyable dont le nom a retenti avec force dans le nord-ouest du Montana, à la fin du dix-neuvième siècle. À cette époque, nous le savons tous, plusieurs canadiens-français ont émigré vers les États-Unis, surtout dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Cependant plusieurs autres, un peu plus audacieux, poussés peut-être par les rêves de la ruée vers l’or, sont allés explorer les terres vierges de l’Ouest.

C’est le cas de Télesphore-Jacques Demers, fils de Louis-Ludovic Demers et d’Émilie Robert, né le 11 mai 1834, à La Prairie. Il était aussi le neveu de Médard Demers dont il a été question dans le numéro précédent de « Au jour le jour ».

Âgé d’une vingtaine d’années à peine, Télesphore-Jacques prend la direction de l’Ouest avec, pour tout viatique, ses espoirs et son courage. Il ira tout d’abord jusqu’à San Francisco, puis vers le nord et il s’installera à Fort Colville, au nord-est de l’état de Washington. C’est là, à l’âge de vingt-trois ans, qu’il épousera Clara Rivet, fille d’Antoine Rivet et de Mary Xixitelixken de la tribu Pend d’Oreille. Née en Oregon, Clara avait 14 ans et, toute sa vie, elle sera considérée comme une « Américaine de souche », ce qui expliquera certaines attitudes à son égard.

L’annonce de découvertes importantes d’or au Montana pousse alors la jeune famille à aller s’établir à Frenchtown Valley, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Missoula. Dès 1868, une liste de contribuables indique que T.J., comme on le nommait là-bas, possède trois terrains et deux terres, l’une de 30 acres et l’autre de 150 acres dans la vallée. En 1870, un recensement révèle que le couple a quatre enfants âgés de 4 à 11 ans. Le couple en aura trois autres et on sait qu’en 1869, son frère Amable viendra le rejoindre pour travailler à son magasin !

Tout nous pousse à croire que T.J. fut un homme d’affaires incroyable à un point tel qu’en 1889, la moitié de Frenchtown lui appartenait. Ses affaires comprenaient alors la traite des fourrures, le transport, les mines, l’élevage des vaches, des hôtels et des magasins. Cet entrepreneur, qui a été pour beaucoup dans le développement commercial de l’ouest du Montana, s’est aussi intéressé aux affaires publiques en tant que Commissaire du Comté.

Un fait inouï vient confirmer le succès de Télesphore-Jacques Demers : les journaux de la région révèlent, en 1878, que T.J. met en vente toutes ses propriétés. Peut-être veut-il se retirer des affaires et retourner vers sa région natale puisqu’il a gardé des liens avec Montréal et qu’il envoie certains de ses enfants faire des études à Québec. Mais, ô surprise, personne n’est assez riche pour l’acheter ! T.J. est donc condamné à prospérer et à continuer d’accumuler possessions et richesses.

En 1879, Clara meurt mais, probablement à cause de ses origines, son décès passe presque inaperçu et on ne sait même pas où elle a été inhumée.

À 44 ans, T.J. se remarie avec Léonie Garnot, une professeure de musique venue de Québec, âgée de 19 ans, soit presque du même âge que Délima, la fille aînée de T.J. Nouvelle preuve de sa richesse, le couple se permet une lune de miel de trois mois au Québec.

Durant les années 1880, T.J. cherche un site pour ouvrir un nouveau magasin général qui assurera le transit de ses marchandises vers le sud de la ColombieBritannique où les mines étaient en pleine expansion. Il l’établit sur les rives de la Flathead River et, peu à peu, s’y développe une agglomération qui prend le nom de Demersville. Le petit village, qui espérait le passage de la voie du Great Northern Railway, grossit très rapidement : Après un an seulement, il y avait 75 saloons licenciés dont l’ordre était assuré par… deux policiers !

Toutefois, le décès de T.J. mit fin au beau rêve car, sans l’influence de l’important homme d’affaires, le chemin de fer passa plus loin et Demersville périclita à l’avantage d’une nouvelle ville-champignon, Kalispell, qui accueillit graduellement les habitants de Demersville. T.J. s’éteignait le 18 mai 1889, laissant derrière lui une œuvre commerciale remarquable pour un homme de 55 ans seulement. Après la mort de son époux, Léonie vécut à Missoula et à Butte où elle décéda en 1947, laissant dans cette région du Montana plusieurs descendants de Télesphore-Jacques Demers.

Je dois avouer, ayant fait de nombreuses recherches sur les descendants des familles Demers, que cette lignée de Demers de La Prairie m’a paru la plus pittoresque et la plus digne d’intérêt.

Référence : inspiré d’un travail conjoint de Serge Demers et de Jacques Brunette, L’Arbre du Mai, juin 2001, de l’Association des familles Demers inc.

Générations de la saga

- Dumay, Étienne et Françoise Morin (Québec, 28-01-1648)

- Dumay-Demers, Joseph et Marguerite Guitaut dit Jolicoeur

(Laprairie, 25-10-1682)

- Dumay-Demers, Jacques et Marie-Barbe Brosseau

(Laprairie, 30-01-1719)

- Dumay-Demers, Jacques et M.-Madeleine Chevalier

(Mackinac-Détroit, 21-07-1744)

- Demers, Louis et Marguerite Pinsonneault (La

Prairie, 05-02-1776

- Demers, Jacques

Premier mariage : Catherine Brosseau (La

Prairie, 25-10-1801)

Deuxième mariage : Marie-Joseph Cayé-

Biscornet (La Prairie, 20-11-1809)

- Demers, Louis-Ludovic (premier lit) et

Émilie Robert (La Prairie, 05-05-1828)

- Demers, Télesphore-Jacques et Clara

Rivet (Fort Colville, 16-06-1857)

- Demers, Médard (deuxième lit) et Flavie Bourassa (La Prairie, 09-02-1847)

L’on peut trouver plusieurs définitions de l’excommunication dont voici quelques exemples :

– « Séparation d’avec le corps du Christ »

– « Expulsion formelle de l’église »

– « Séparation de la communion des fidèles »

– « Sentence de mort spirituelle par laquelle un pécheur membre de l’église est condamné à mourir spirituellement en dehors de l’Église pour ne pas contaminer les membres vivants de l’Église »

Le premier effet est une exclusion complète de la communion des fidèles. Les effets secondaires s’ensuivent tels que la perte du droit d’assister aux offices religieux, de recevoir les sacrements, de bénéficier des prières publiques, des suffrages et des indulgences de l’église, etc. La lecture des lettres de Mgr Briand indique qu’un grand nombre de peines et de sanctions étaient portées contre les fidèles comme les suivantes, certaines équivalant ni plus ni moins à l’excommunication, d’autres (les deux dernières mentionnées) étant même rétroactives :

– Refus de la sépulture chrétienne.

– Refus des sacrements.

– Ne les considère plus comme étant de son troupeau.

– Le déclare hors de l’Église, défendant à tous de le regarder comme catholique.

– Retranchés de l’église – pas de ministère à leur égard.

– Leur enlèvera leur curé.

– Interdiction et de l’église et du cimetière.

– Interdit sur la paroisse et celles voisines.

– Indulgence plénière à tous, excepté aux "indociles".

– Refus de l’absolution.

– Les considère comme hérétiques.

– Les considère comme schismatiques et hors de l’Église.

– Sera chassé de l’église.

– Sentence d’interdit contre…

– Seront privés de tout secours religieux.

– Indignes de recevoir les sacrements et d’être enterrés en terre sainte.

– Toutes les confessions qu’ils ont faites depuis 4 ans sont nulles et leurs communions considérées comme sacrilège. !!

– Vous séparez le garçon et la fille, parents du troisième au quatrième degré, que vous avez mariés sans dispenses!!

A cette époque, les petites municipalités ou villages comme La Prairie n’avaient pas de service des loisirs, ni de parcs avec équipements et moniteurs spécialement réservés aux enfants. Cela n’empêchait pas ces derniers de trouver de multiples moyens de s’amuser. Ils le faisaient souvent avec presque rien. Voici deux de ces jeux.

LA TICANNE

Jouer à la cachette kick-a-can (on prononçait kékanne ou ticanne) ne requérait qu’une vieille boîte de conserve vide. Le jeu trouvait bien sa place après le souper, surtout en août et septembre alors qu’on aimait l’étirer jusqu’au déclin du jour et l’arrivée d’une demi-obscurité.

On plaçait la boîte au milieu de la rue où il ne passait plus alors de véhicules et, pendant que son gardien comptait jusqu’à vingt ou trente, les autres allaient se cacher. La tâche du gardien consistait à les repérer et les identifier. Il le faisait en criant le nom de celui qu’il avait vu tout en touchant la boîte de son pied.

Pour ceux qui étaient cachés l’objectif était de venir frapper la boîte d’un coup de pied avant d’avoir été repérés ou avant que le gardien ne parvienne à le faire s’il les avait dénichés. Dans ce cas, le jeu recommençait avec le même gardien. Le rôle de gardien n’était évidemment pas le plus prisé. Quand il réussissait à repérer et éliminer tous les joueurs, le premier qu’il avait éliminé le remplaçait.

Le gardien avait cependant le choix de placer la boîte à l’endroit du milieu de la rue qui lui convenait d’où il avait une bonne vue d’ensemble des alentours. Pour se cacher, on avait intérêt à choisir un lieu d’où on pouvait se déplacer pour se rapprocher par étapes du but sans trop risquer d’être vu par le gardien qu’on voulait déjouer. Tout élément bien placé permettant de se dissimuler à sa vue méritait d’être utilisé.

Bien entendu, le cheminement vers la boîte à frapper entraînait souvent des incursions sur les propriétés du voisinage. De façon générale, les parents du groupe des joueurs s’en accommodaient assez bien si en passant on ne créait pas de dégâts. Cependant l’endroit où le but était placé pouvait nécessiter des déplacements plutôt complexes ou osés pour parvenir à l’atteindre à l’insu du gardien. Il fallait parfois se faufiler à plat ventre au travers de plates-bandes fleuries de voisins qui n’avaient pas d’enfants. Difficile de leur faire accepter que la chose était pratiquement inévitable en certaines circonstances. Certains d’entre eux veillaient au grain et surveillaient le jeu ouvertement ou à la dérobée. Malheur alors à celui qui s’aventurait en terrain défendu. Un holà retentissant lui enjoignant de déguerpir lui garantissait de facto l’élimination par le gardien alerté. Mais quand, la tombée du jour aidant, le couvert végétal suffisait à cacher la présence de l’intrépide, la transgression réussie de l’interdit

qui permettait de percuter la ticanne procurait à ce dernier un sentiment enfantin de grand triomphe.

LES BILLES

On jouait aux billes à l’Académie Saint-Joseph surtout au printemps, quand le dégel rendait la cour trop boueuse. On utilisait pour ce faire des billes de terre cuite qu’on appelait marbres. Sur le plancher de bois de la salle de récréation du rez-de-chaussée, le jeu consistait à faire rouler un à un ses marbres pour essayer de toucher une bille de verre, une allée, dont la grosseur, la beauté du coloris et, par conséquent, la valeur apparente ou réelle, pouvaient varier. On appelait des boulés les plus grosses billes de verre qui étaient très convoitées.

Celui qui possédait une bille de verre s’assoyait sur le plancher, les jambes écartées, et plaçait la bille de verre devant lui, entre ses jambes. Ceux qui voulaient la gagner se plaçaient à une distance d’une vingtaine de pieds et, un à la fois, lançaient leurs marbres vers la bille de verre. Celui qui parvenait ainsi à toucher la bille convoitée en devenait immédiatement le propriétaire. Pour qui mettait sa belle bille en jeu, l’astuce était de la placer à un endroit du plancher où les irrégularités de celui-ci rendaient plus difficile de l’attraper. Cela lui permettait de s’enrichir de beaucoup de marbres.

Il était évidemment de règle de faire rouler les billes dans le sens des planches, mais les plus astucieux savaient repérer les petites bosses, les fentes, les trous, les pentes latérales des planches susceptibles de faire dévier les marbres de leur trajectoire. Les écoliers plus âgés possédaient une meilleure connaissance du terrain, comme il se doit, et les plus jeunes payaient naturellement pour apprendre. A ce jeu, plus d’un qui ne savait pas se retirer à temps du jeu se faisait dépocher (perdait tous ses marbres).

Quand, à la fin d’un cours, le temps de la récréation arrivait, c’était la course pour s’installer le premier avec sa bille et, selon sa connaissance du plancher, au meilleur endroit. Après s’être fait dépocher quelques fois en tentant de toucher une bille trop bien protégée par les accidents du terrain, on devenait plus prudent. On refusait alors de jouer à moins que la bille ne soit déplacée à un endroit qu’on inspectait et qu’on jugeait acceptable. On ne posait cependant pas ces conditions si l’objet convoité était un gros boulé de grande valeur; car chacun voulait avoir le droit, s’il venait à en posséder un, de ne pas risquer de le perdre pour quelques marbres.

On transportait ses marbres dans une bourse de tissu de confection domestique. On les achetait chez le marchand à raison de 5 à 10 pour 1 cent. Les billes de verre pouvaient se vendre plusieurs cents chacune. Le plaisir était sans contredit de posséder une pochette bien remplie de marbres quand on était plus jeune et de posséder des allées de plus en plus belles et des boulés à mesure que l’âge permettait d’apprécier la vraie valeur des choses.

«Il n’y a aucune maladie mystérieuse à La Prairie, ni épidémie d’aucune sorte. »

«Je n’ai constaté aucun cas de cette terrible maladie.»

Ainsi s’exclama le Dr Joseph Longtin suite à la parution d’un article dans le journal La Presse en ce début du 20è siècle, le 16 février 1909.

Bien qu’il avait eu quelques cas de fièvre typhoïde, le docteur réfutait l’hypothèse qu’une maladie inconnue ravageait La Prairie. Il apparaissait que l’idée même était un canular.

Il faut dire qu’à cette époque, le village de La Prairie fut victime d’une épidémie qui tua 10% de sa population qui comptait 1200 âmes. Les docteurs Longtin et Brossard firent appel à un membre distingué de la profession médicale de Montréal, qui n’a pu résoudre la question.

La maladie ressemblait à la fièvre typhoïde, la grippe et à la fièvre intermittente. Cependant, il ne s’agissait d’aucune de ces maladies.

Les conditions hygiéniques de La Prairie furent mises en doute ainsi que le système défectueux de drainage. Il faut savoir que La Prairie eut son lot de maladies qui tua un nombre assez élevé de résidents : épidémie de diphtérie, de variole, de scarlatine ou d’oreillons. Les animaux aussi furent atteints de maladies.

En juin 1885, une espèces de dysenterie épidémique se déclara chez les bêtes à cornes, dans la commune de La Prairie. Les propriétaires, effrayés, s’empressèrent de retirer le bétail de cet endroit dangereux.

Souvent les maladies étaient attribuées à la mauvaise qualité des herbes et aussi aux malpropretés de toute nature qu’on y déposait chaque jour. Il est même dit qu’à cette époque la Commune de La Prairie, par ses terrains bas et humides à proximité du fleuve, était l’une des exploitations agricoles des plus défectueuses.

Donc, quelque 20 ans plus tard, les conditions d’hygiène étant encore mises en doute, le village était aux prises avec une autre maladie épidémique. Les symptômes étaient la langue noire et les dents noires, fièvre, saignements de nez, douleurs dans différentes parties du corps, transpiration, hallucinations, etc.…

Sur les 100 cas qui furent répertoriés, 20 personnes furent diagnostiquées souffrant de la typhoïde. On ignorait donc le mal dont souffraient les 80 autres.

Parmi ceux qui étaient décédés de cette mystérieuse maladie l’on retrouve messieurs Lefebvre (16 ans) fils d’Édouard et M. J. Lapierre ainsi que Aline Moussette (10 ans). Marie-Louise Brisson, fille du maître postier, souffrit aussi de la maladie.

Bien que les médecins mirent en garde les citoyens du risque d’infection et de l’urgence d’isoler les malades et de désinfecter les lieux, certains quartiers ne les prirent pas aux sérieux. Certains croyaient que des tranches d’oignon sur la cuisinière ferait baisser la fièvre et utilisaient cette pratique plutôt inusitée.

Il était impératif, bien que difficile, d’obtenir des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les médecins s’entendaient sur ce fait. Une des solutions était le drainage dans toutes les parties du village car La Prairie était notoirement connu pour ces épidémies. La petite vérole, huit ans plus tôt, emporta dans le village et ses alentours plus de 100 personnes. En somme, à peu près à tous les deux ans, La Prairie était ravagé par une maladie.

Une chose est sûre, tous les médecins furent unanimes, ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant. La seule note positive était que la maladie était confinée dans le village. Les trois médecins du village : Dr S. A. Longtin, Dr J. M. Longtin et Dr J. B. J. Brossard travaillaient d’arrache pieds et eurent de la difficulté à faire face à cette maladie mystérieuse.

Source : Archives de la SHLM, Fonds Élisée Choquet

Les 10-11-12 octobre dernier, monsieur Jean L’Heureux et moi-même avons participé au Congrès organisé par la Société Généalogie Canadienne Française. Ce congrès soulignait le 60e anniversaire de la SGCF ainsi que le 350e anniversaire de l’arrivée à Montréal de la Grande Recrue de 1653.

Au cours de ces trois journées, nous avons eu droit à des conférenciers de marque tels messieurs Michel Langlois, archiviste et généalogiste, Jacques Lacoursière, historien, Hubert Charbonneau, démographe et bien d’autres.

Au programme, des ateliers pour la recherche en généalogie hors Québec, visite du Salon du livre et de l’informatique dont plus de 30 exposants : éditeurs, libraires, sociétés de généalogie, distributeurs de logiciels, etc.…

Le samedi soir, les congressistes ont eu droit à un banquet médiéval, animé par une troupe de comédiens en costumes d’époque.

Le dimanche, une messe a été célébrée en la Basilique Notre-Dame afin de commémorer le Grande Recrue de 1653 en présence des descendants de ces pionniers.

Bref ce fut une fin de semaine exceptionnelle. Nous avons reçu de l’information sur différentes sociétés d’histoire et de généalogie qui pourront sans doute intéresser les nombreux chercheurs.

Un atelier animé par Monsieur Célestin Denis, de Rennes, en France, auquel j’ai participé, fut des plus intéressant. J’y ai appris, entre autres, quelques outils de communication utiles afin de réussir les recherches généalogiques en France et dans ses départements outre-mer. Détails plus qu’essentiels à retenir : la marche à suivre lorsqu’on entreprend des recherches en France.

Premièrement, la France est séparée en départements. La ville de Paris constitue une exception. Lorsque vous recherchez un ancêtre, il faut écrire à la Mairie de l’arrondissement, si elle est connue.

Plusieurs options s’offrent à vous si vous ne connaissez pas le département ou l’arrondissement :

- Fédération française de généalogie via leur site Internet : [email protected]

- Guide des recherches sur l’histoire des familles françaises des Archives Nationales de France.

- Le site Internet www.bigenet.org où vous trouverez quantité d’informations

- Généalogie pour tous http://epf.planete.qc.ca (4.7 millions de noms dans 140 bases de données). Le plus grand et le plus diversifié des sites de généalogie au Canada français.

- Vous pouvez aussi faire appel au guide des sources généalogiques au Canada, des Archives Nationales du Canada, www.amisdesarchivesnationales.ca

Bonne lecture et de fructueuses recherches.

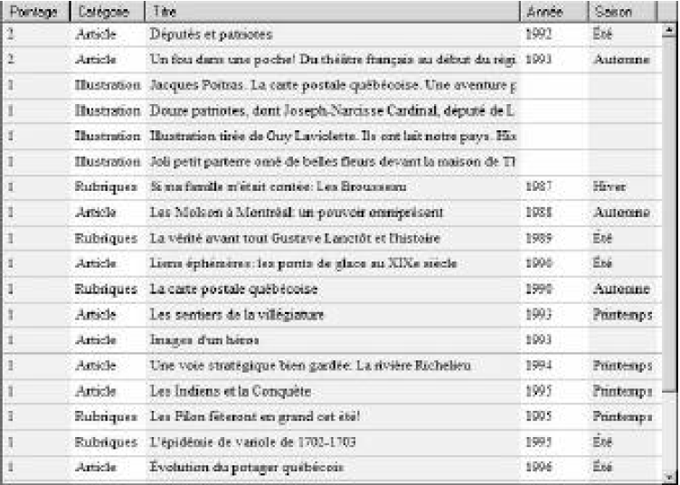

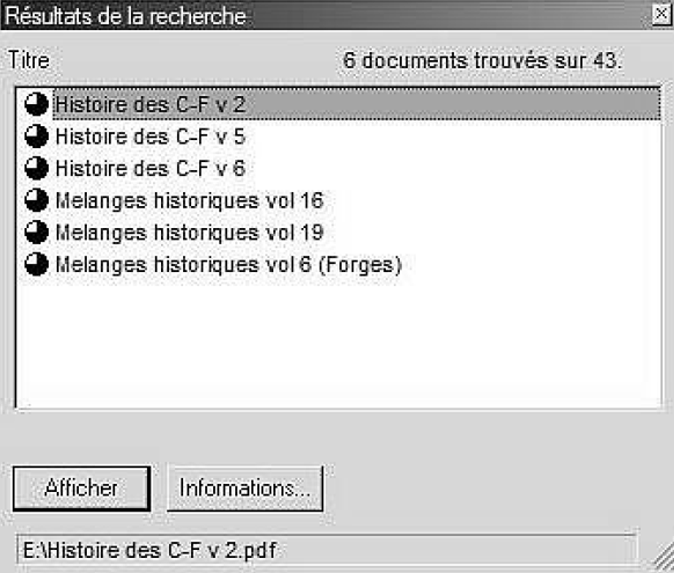

À la banque de textes et d’illustrations est joint un outil de lecture et de recherche, Casablanca, que l’on doit également installer avant de parcourir la collection de revues.

La consultation peut se faire par un index des années, des numéros hors-séries, des chroniques, thèmes, lieux, personnages, auteurs ou encore selon une recherche par mot ou groupe de mots.

L’usager qui connaît déjà un lecteur tel l’Adobe Reader n’aura pas de peine à s’y retrouver; cependant Casablanca ne permet pas la lecture d’une page à sa suivante, ni la visualisation des pages frontispices. L’outil priorise la recherche de textes ou encore d’illustrations. La mise en page, dont la position et la taille relative des illustrations, s’ajuste à la dimension de la fenêtre d’affichage choisie, mais elle diffère de celle que l’on retrouve dans la revue imprimée.

Voici ce que l’usager obtient en lançant une recherche avec, par exemple, le mot Laprairie :

Chacune des lignes, en la cliquant, renvoie à un article de la revue qui comporte le mot «Laprairie »; pour y repérer ce mot, il faudra lire l’article ou effectuer une autre recherche du même mot à l’intérieur de l’écran actif. Une recherche à partir d’un thème, lieu, personnage, auteur, déjà présent dans l’index fourni, est encore plus simple : il suffit de cliquer sur l’item retenu.

Casablanca conserve un historique de toutes les recherches effectuées, classées par ordre chronologique, que l’usager peut consulter au besoin; c’est une caractéristique intéressante.

Le cédérom est conçu pour la recherche et l’outil fonctionne bien. Un minimum d’apprentissages est requis. Cependant on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le lecteur Adobe Reader et le format pdf, qui sont devenus des standards dans le domaine, n’ont pas été choisis.

DONATEURS

Merci aux donateurs dont les noms suivent, de la part des membres de la Société qui sont les premiers à bénéficier de ces dons.

- Mme Hélène Côté

- Mme Hélène Doth Mme Gilberte Lefrançois

- M.Clyde Rabideau

- M.Sylvain Rivard

- M.Gilles Rochon

- M.Claude Taillefer

ACQUISITIONS

- Résultats de l’intervention archéologique de 2001 (Don de Mme Hélène Côté)

- Mémoire d’un port. La Rochelle et l’Atlantique du XVe au XIXe siècle (Don de Mme Hélène Doth)

- Le François, par l’Association des Le François (Don de Mme Gilberte Lefrançois)

- The Robidou, a breed apart, par Clyde Rabideau (Don de M.Clyde Rabideau)

- Amerindians and Inuit of Québec, par le gouvernement du Québec (Don de M.Sylvain Rivard)

- Premières nations du Canada, par le gouvernement du Canada (Don de M.Sylvain Rivard)

- Supervision archéologique sur le site BiFi-13 (Don de M.Gilles Rochon)

- La Chapelle du Séminaire de Ste-Hyacinthe (Don de M. Claude Taillefer)

- Nouvelle-France par les textes, les cadres de la vie, par Marcel Trudel (achat par la bibliothèque SHLM)

RAPPEL

Les livres sur les rayons de la bibliothèque de la SHLM ne sont là que pour une consultation sur place.

Il faut une autorisation spéciale et des raisons particulières pour faire un prêt de livres. Voir la coordonnatrice Johanne McLean ou un des bibliothécaires, Raymond ou Lucette Monette

VENTE

Une collection de livres sur l’Art Roman est à vendre au prix ridiculement bas de $10.00 par volume. La collection comprend une quarantaine de volumes valant chacun $70.00 et plus. Contacter Johanne, Lucette ou Raymond au (450) 659-1393

Chers membres

Voici la période de l’année où il vous faut songer à renouveler votre carte de membre. La SHLM est toujours soucieuse de vous offrir des services de qualité et un journal mensuel avec des sujets plus intéressants les uns que les autres.

Une de nos activités, le cours de généalogie, a débuté le 26 octobre, en soirée. Nous vous offrons aussi la possibilité de venir faire des recherches en généalogie tous les lundis soir de 19h à 21h30. Une réunion avec les bénévoles qui seront sur place a eu lieu le 19 octobre et tous sont prêts à répondre aux questions et à diriger les chercheurs afin de découvrir la richesse de nos archives.

Autre sujet qui vaut la peine d’être souligné : il s’agit de la participation de la SHLM au Congrès de la Société de Généalogie Canadienne Française en octobre. Plusieurs de nos membres y étaient présents. M. Jean L’Heureux et Mme Johanne McLean y ont participé en tant que représentants de la SHLM (voir détails en page 2)

En terminant n’oubliez pas, ce mois-ci, que nous aurons exceptionnellement 2 conférences. Le 11 novembre une conférence sur l’Armistice dont nous soulignons le 85e anniversaire cette année et le 19 novembre aura lieu notre conférence mensuelle.

Notre prochaine conférence aura lieu le 19 novembre au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Mathias, une histoire vraie

Le conférencier :

Jean-Marc Phaneuf

Auteur et illustrateur

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion de la dernière personne à joindre nos rangs et de lui souhaiter la bienvenue :

• Madame Susan Wistner, West Seneca, USA (467)

Don

Dans notre bulletin de septembre 2003, à la page 8 « Au coin du livre », nous avons omis de mentionner le don suivant : The Robidou Genealogy, par Clyde M. Rabideau (Don de M. André Robidoux )

Toutes nos excuses.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Johanne McLean

Raymond et Lucette Monette (284)

Jean Joly (132)

Laurent Houde (277)

Jacques Brunette (280)

Révision Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, octobre 2003

Ce texte est tiré d’un article paru dans l’Ancêtre, volume 10, no.1, septembre 1983, sous la plume de M. Henri-P. Tardif.

L’excommunication a été brandie et appliquée à maintes reprises au début de la colonie. Il est intéressant de scruter à la loupe les causes et les pénitences imposées, ce qui parfois nous porte à sourire ou à rire à gorge déployée.

M.Tardif se limite aux excommunications décrites par Mgr Briand de 1762 à 1784, au début du régime français. Pour ce faire, il passe en revue les lettres de Mgr Briand qui fut évêque de Québec de 1741 à 1794.

Dans un tableau très bien constitué, M.Tardif compile les références, les sanctions et les causes de l’excommunication.

Raymond Monette

CAS D’EXCOMMUNICATION DE 1762 À 1784 SOUS MGR BRIAND par H.P. Tardif (1er partie)

Introduction

Lors d’une étude récente sous le cas de Marie- Madeleine Tardif, une excommuniée de l’Ancienne LoretteH.P.Tardif : Marie -Madeleine Tardif (1738-1807) Une exco mmuniée, l’Ancêtre décembre 1982, Vol 9, No.4, p.128-136. je fus intrigué par la question d’excommunication en général, par ses causes, le type de pénitence imposée pour la réhabilitation et finalement par la question de la politique suivie par Mgr Briand concernant l’excommunication et la réhabilitation avec l’église. Malgré qu’un autre cas d’excommunication ait déjà été mentionné dans l’AncêtreDenis Racine : Jean-baptiste Racine dit Noyer (1721- 1788)- Excommunié de St-Michel l’Ancêtre, janvier1980, Vol 6, No.5, p.139-143. il existe très peu d’information publiée au sujet de cette pratique au début de la colonie. Sans en faire une étude approfondie, il m’a semblé qu’un coup d’oeil sur la question serait d’intérêt général et cette brève revue de la période 1762 à 1784 sous Mgr Briand est donnée dans cet article.

Revue de la période 1762-1784

Une partie de la correspondance de Mgr Briand est déjà colligéeAnonyme : Inventaire de la correspondance de Mgr Jean Olivier Briand, évêque de Québec 1741-1794 Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec 1929-1930, p.44-136 et a pu être examinée aux Archives de l’Archevêché. Les résultats de cette courte étude furent des plus satisfaisants car Mgr Briand était très actif et très prolifique en ce qui concerne l’excommunication. Un survol de cette correspondance nous indique que les problèmes de délits inacceptables pour l’église étaient traités de la façon suivante :

a. Le curé de la paroisse informait l’évêque du cas en question et lui demandait quelle était la conduite à suivre;

b. l’évêque imposait une sanction à être lue en chaire ou menaçait d’une sanction si les personnes concernées ne se repentaient pas;

c. le curé écrivait de nouveau pour donner l’état de la situation concernant soit le non-repentir du "coupable", le repentir avec demande de réconciliation, etc.;

d. l’évêque répondait suivant le cas, soit avec une sanction ou une sentence d’excommunication, soit avec le cérémonial de réconciliation ou de levée de l’excommunication, etc.

Cette correspondance est malheureusement partielle et il est souvent difficile d’approfondir chaque cas car en général nous n’avons que les lettres de Mgr Briand sans avoir celles de l’autre parti ou vice-versa. Toutefois un examen très rapide de cette correspondance nous a permis de dresser une liste assez complète de cas d’excommunication et cette liste est donnée en annexe. Elle nous démontre qu’un nombre considérable de personnes ont subi l'excommunication ou en ont été menacées tout en craignant des sanctions équivalentes individuellement, et que des centaines de personnes voire des paroisses entières ont subi le même sort collectivement pendant l’épiscopat de Mgr Briand.

Le tableau en Annexe indique la cause du litige et la sanction ou menace de sanction de l’évêque. Un nombre exceptionnellement grand de cas est d’origine politique car il est relié au soutien d’une partie de la population à la cause des Bostonnais malgré leur serment de fidélité au roi d’Angleterre. Les autres cas sont dus à une variété de raisons par exemple concubinage, mariages illicites, insultes au pasteur, rébellion contre les directives du curé, refus de faire Pâques, refus de payer les dîmes, délai à faire baptiser un enfant etc. On peut facilement en conclure que l’excommunication ou la menace d’excommunication ou de sanctions similaires pour un individu ou un groupe d’individus étaient employées très fréquemment pour forcer une personne, un groupe de personnes ou tous les habitants d’une paroisse à suivre les strictes directives de l’église ou de l’évêque. La non-conformité aux directives de l’évêque amenait inéluctablement l’excommunication avec toutes les peines qu’elle comportait. De plus ces sentences s’adressaient dans plusieurs cas non seulement aux personnes directement impliquées, mais par exemple dans le cas de mariages illicites à tous ceux qui avaient supporté les mariés dans leur acte, tel parents, témoins etc. C’était un outil très puissant car peu de personnes pouvaient résister à la honte d’être mises complètement à l’écart de la communauté et en général il y avait réconciliation avec l’Église après quelques mois ou quelques années.

Mais malgré son intransigeance et son ardeur, même Mgr Briand ne fut pas à l’abri de certaines faiblesses et il fut entravé dans son devoir au moins une fois par des considérations politiques et personnelles, à preuve cette excommunication "manquée" qu’il rapporte lui-même de façon ingénue et surprenante : "Si je n’étais pas retenu par l’amitié qui m’unissait autrefois à M. de la Coudraye beau- frère de M. Vincelotte, il y a longtemps que j’aurais porté une sentence publique d’excommunication contre ce mauvais sujet" (i.e. Vincelotte)

À suivre : ( L’EXCOMMUNICATION ET SES EFFETS)

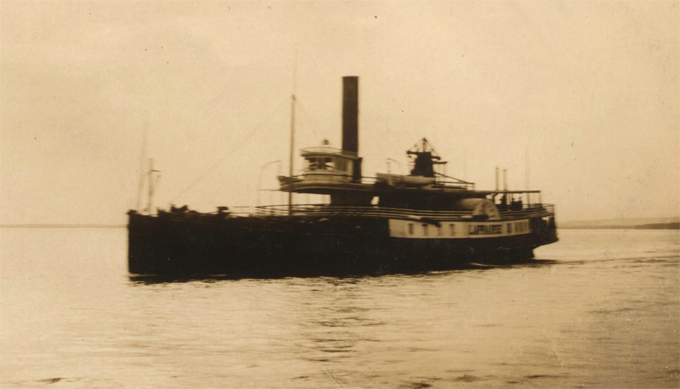

Médard Demers, capitaine du traversier Laprairie

Dans les deux premiers articles de cette saga, nous avons pu constater à quel point le goût de l’aventure avait poussé certains membres des premières générations des Demers de La Prairie à voyager pour découvrir de nouveaux horizons. Pour le Demers dont il sera question ici, ce goût de l’aventure, bien que plus tempéré, l’a quand même incité à poursuivre une carrière digne d’être mentionnée dans la petite histoire de La Prairie. Il s’agit de Médard Demers, petit-fils du Louis Demers qui, selon la tradition orale, avait fui la région de Détroit après avoir vengé le meurtre de son père.Voir le deuxième article de cette saga dans l’édition de septembre de « Au jour le jour »

Médard Demers, fils de Jacques Demers et de Marie-Josephte Cayé-Biscornet, est né le 19 mars 1824 à La Prairie.

Bien que nous ne sachions que peu de choses sur la vie privée de ce personnage, nous pouvons dire, et c’est là sans doute le plus important, qu’après avoir tâté de quelques métiers (menuisier et peut-être aubergiste), Médard a commencé à travailler sur les traversiers qui faisaient la navette entre Montréal et la Rive-sud. Il a dû acquérir une certaine expérience et maîtriser rapidement tous les aspects de ce métier particulier puisqu’il est devenu capitaine du vapeur Laprairie en 1860, poste qu’il occupera pendant vingt-deux ans jusqu’à sa retraite en 1882.

Ce rang de capitaine semble lui avoir conféré un certain prestige dans la société de La Prairie. On peut même ajouter qu’il tenait sûrement sa place dans la bourgeoisie de l’époque. Son premier mariage d’ailleurs, à l’âge de 22 ans, l’avait uni à l’une des grandes familles de la région : le 9 février 1847, il avait épousé Flavie Bourassa, fille de Julien Bourassa et de Flavie Amiot. (Son beau- frère, Elzéar Bourassa, n’allait-il pas devenir le propriétaire de deux hôtels de la ville ?)

À l’instar de son père, Médard Demers s’est remarié deux autres fois, ce qui laisse à penser que le capitaine saisissait parfois l’occasion de mettre le pied à terre. Il épousera d’abord Marie Brosseau, fille de Zacharie Brosseau et de Marie Ouimet, le 5 mars 1859 à La Prairie; enfin il unira sa destinée à Césarine Goulet, fille de Charles Goulet et de Louise Senécal.

Médard Demers décèdera le premier juillet 1886, à l’âge de 62 ans.

Même si les détails nous manquent sur le caractère et sur la vie quotidienne du capitaine Médard Demers, il est permis cependant de déduire qu’il s’agissait d’un personnage peu banal par l’influence sociale qu’il semble avoir eue sur ses contemporains. Par exemple, le 5 juillet 1886, le docteur Brisson prononçait son éloge funèbre à une assemblée générale du Conseil Municipal, à la suite de quoi un vote de condoléances a été transmis à la famille du défunt et une copie de cette résolution a été expédiée aux journaux français de Montréal pour y être publiée. Paru dans le journal « La Minerve » de 1886.

Mais le fait le plus curieux concernant la biographie de Médard Demers, c’est l’étonnante odyssée des documents qui nous sont parvenus à son sujet. Jugez-en par vous-mêmes.

Alexandre-Edouard Demers, son fils aîné du premier lit, s’est exilé aux États-Unis, plus précisément dans la région de Lynn et de Salem, au Massachusetts, en emportant avec lui les documents en question. La fille de ce dernier, Ida Demers, a épousé là-bas un dénommé Frazier et le fils issu de cette union, Stuart Demers-Frazier, devenu pasteurmissionnaire, a été envoyé dans l’Ouest américain où il a exercé son sacerdoce auprès des tribus indiennes jusqu’à sa mort. C’est seulement au décès de son épouse, qui lui avait survécu, qu’une amie bien intentionnée a expédié à la SHLM, du fond du Wyoming, les documents concernant l’arrièregrand- père, Médard Demers.

Bizarrement, le prochain article de cette saga mettra en lumière un neveu de Médard Demers qui, ironie du destin, est devenu un des hommes les plus riches du Montana, dans une région relativement peu éloignée du petit village du Wyoming où Stuart Demers- Frazier a fini ses jours.

Isaac Lemire, célibataire de 35 ans et venant de Rouen, arrive en Nouvelle-France en 1683. Il loue pour trois ans la seigneurie de Sainte-Anne-de- LaPérade, de Dame Renée Denis, veuve de Thomas Tarrieu, Sieur de Lanouguière. Leur fils Thomas épousera Madeleine de Verchères. Le 5 juin 1686 à Batiscan, Isaac Lemire épouse Hélène Damours, fille du roi et veuve de feu Louis Faucher. Les deux auront trois enfants, dont un seul fils, Michel.

Après le décès d’Hélène Damours, Isaac Lemire quitte la ville de Québec pour venir à Montréal, où il décède quelques mois plus tard à l’Hôtel-Dieu. Quant à son fils Michel, il épouse à L’Ancienne- Lorette, Élisabeth Lemerle. Après la naissance de quatre enfants dont Michel, la famille vient s’établir dans la région de Montréal. Ils auront en tout dix enfants et demeureront à Sorel, Montréal et Châteauguay. Michel Lemire décède à Montréal le 7 janvier 1753.

Michel fils Lemire achète la ferme de son père à Châteauguay, mais demeure la plupart du temps à Montréal. Célibataire, il devient voyageur, comme ses deux frères Augustin et François. Il effectuera au moins huit expéditions aux Grands Lacs, dont quatre à Michillimakinac, le poste de traite principal à l’époque. Le 10 février 1755, à 31 ans, il épouse Magdeleine Doray, femme cultivée qui a une signature très élégante. Les deux s’établissent à Châteauguay et n’auront que quatre enfants. Michel fils Lemire décède à LaPrairie le 29 septembre 1766 à l’âge de 43 ans.

« L’an mil sept cent Soixante Six le trente Septembre le Soussigné prêtre a inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Michel Lemire habitant de Châteaugai décédé la veille âgé de quarante et quelques années en la Communion de nôtre Mère Ste Église et muni des Sacrements. L’Enterrement a été fait en présence de Jacques Hertault et de Pierre Chabot qui ont déclaré ne scavoir Signer. Jacques Desligneris Ptre ».

Pour un temps, j’ai cherché la raison pour laquelle Michel fils Lemire a été inhumé dans le cimetière de LaPrairie et non pas dans celui de Châteauguay, son lieu de résidence. J’ai trouvé la réponse en découvrant un acte au greffe du notaire Pierre Lalanne de LaPrairie. Le contrat est libellé : « Accord entre Michel Mire et Maître Villemart Chirurgien, le 9 septembre 1766 ». Le contrat débute ainsi.

« Par devant Les Notaires Soussignés de la province de québecq residant à laprairie de la Magdeleine Soussigné et temoins en fin nommés fut present le sieur Michel Mire habitant de Chateauguay et de present en ce d[it] lieu, constitué Malade en la maison du sieur Villemart Mtre Chirurgien a laprairie de la Magdeleine Lequel ce trouvant tres dangereusement Malade et ayant consulté et mesme estre fait traité par plusieurs Chirurgiens et n’en ayant eu aucun soulagement suivant le raport dud[it] malade et de Magdeleine doray sa femme qu’il l’auroit accusé aud[it] notaire Et enfin auroit eu le bonheur de sa dressé aud[it] Mtre Villemart Lequel promet luy donner avec le secours de la Grace le soulagement Et Guerison de sa maladie, non connu à l’exception des expulsions des hurines et penché il y a longtems ».

Moyennant la somme de 250 livres, le chirurgien promet de guérir Mic hel Lemire. S’il ne réussit pas, aucune somme ne lui sera versée. Le malade demeurera à la maison du chirurgien à La Prairie, mais devra retenir à ses frais les services d’un infirmier pour avoir soins de lui. Toutefois, les connaissances du chirurgien et le secours de la Grâce, ne sont pas au rendez- vous. Michel Lemire décède trois semaines plus tard. Mais, de quelle maladie souffrait- il?

On sait que le métier de voyageur était très exigeant, surtout physiquement. Michel Lemire dirigeait l’embarcation, «…pour être dans le devant d’un canot… », ce qui commandait des mouvements saccadés et violents. Chargé de marchandises pour l’aller et de pelleteries au retour, le canot était pagayé par au moins quatre rameurs. Les gages étaient très intéressants — de 200 à 500 livres — dépendant de l’endroit et de la durée de l’expédition. Mais, les risques de naufrage étaient énormes. Plusieurs n’en sont pas revenus, y trouvant la mort. Les portages, les rapides, les moustiques et les intempéries, usaient son homme. Avec les années, comme tant d’autres voyageurs, Michel Lemire développe de l’arthrose chronique dans tout le corps, ce qui l’oblige à se tenir continuellement en posture courbée. Quant à ses expulsions d’urine, il est plus difficile d’en établir le diagnostic. Il pourrait avoir contracté une maladie lors de ses aventures frivoles aux pays des Outaouais. Après le décès de son mari, Magdeleine Doray ne semble pas avoir déboursé aucune somme d’argent au chirurgien. Cela se comprend.

On remarque qu’au XVIIIe siècle, l’on commence à utiliser le patronyme «Mire ». On le fera pour quelques générations, pour finalement adopter graduellement celui de «Myre ». Presque tous les descendants d’Isaac Lemire et d’Hélène Damours choisiront ce patronyme, que l’on retrouve surtout dans le sud-ouest du Québec, mais aussi en Ontario et aux États-Unis.

Je suis un descendant de ce Michel Lemire. Après quelques générations à Châteauguay, un Jean-Baptiste Myre vient s’établir en 1858 à Saint- Louis-de-Gonzague, endroit où je suis né. Il devient l’un des pionniers de ce coin de pays. Durant plusieurs années, il en est le maire, le préfet de comté et l’un des directeurs de la Société d’agriculture du comté de Beauharnois. C’était mon arrière-grand-père.

Comme j’ai pu le constater à plusieurs occasions, avec de la chance et surtout beaucoup de patience, on réussit parfois à percer une énigme, si anodine soit-elle.

Dans une entrevue accordée au journaliste Jacques Benoît, du journal Le Reflet, en août dernier, un article était consacré à Jean-Philippe Robert, oenologue de métier.

Monsieur Robert est le fils du responsable de la bibliothèque municipale de La Prairie, monsieur Michel Robert.

Jeune pharmacien originaire de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Jean-Philippe s’est pris de passion pour le vin. Il a laissé tomber son métier de pharmacien pour entreprendre des études d’oenologie (science et technique de la fabrication et de la conservation des vins.)

Depuis juillet dernier, il a succédé à Yves Gruvel, maître de chai du domaine du Languedoc, le Château Puech-Haut, et responsable des vinifications de ce domaine. Ce domaine produit des vins blancs, rosés et surtout trois vins rouges. Nous désirons lui souhaiter le plus grand des succès.

Source : Journal Le Reflet, photo de Michel Gravel

DONS

Dans cette chronique, nos remerciements s’adressent de façon très particulière à la bibliothèque de La Prairie et à la ville de La Prairie, ceci à la suite d’une collaboration très étroite avec monsieur Michel Robert, le bibliothécaire.

Jusqu’à maintenant, nous leur devons La Masculine et La Féminine de Drouin, le tout d’une valeur de 35 000$. S’ajoute à ces dons importants, un autre montant de 2 000$ affecté à l’achat de quarante répertoires de mariage ainsi que d’une quinzaine d’autres volumes de généalogie ou d’histoire. Dans la rubrique suivante concernant des acquisitions, nous énumérons quelques-uns de ces volumes acquis, grâce à la bibliothèque municipale. Encore une fois, mille mercis et toute notre reconnaissance

ACQUISITIONS

Répertoire de différentes paroisses de Montréal

· Notre-Dame-de-Grâce

· Notre-Dame-des-Victoires

· Saint-Jean-de-Matha

· Saint-Louis-de-France

· Saint-Mathias-Apôtre

· Saint-Pierre-Apôtre

· Saint-Vincent-de-Paul

· etc.…

Quelques-autres volumes

· Bibliographie des ouvrages généalogiques au Québec, 1990-2000, par Marcel fournier et Micheline Perreault.

· Guide des registres d’état civil et recensement du Québec catholiques, protestantes et autres dénominations, par Francine Fortin

· Répertoire des religieuses du Québec, par Adam Cummings!

VENTE DE LIVRES

Notre vente nous a rapporté un montant de 700$ à investir dans l’achat de livres pour bibliothèque.

LIVRES À VENDRE

La liste est affichée au babillard de la SHLM, à droite, dans l’entrée.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la -Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Johanne McLean

Raymond et Lucette Monette (284)

Jacques Brunette (280)

Marcel Myre (446)

Révision Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Je recherche le mariage de Éléonore Sicotte avec Paul Robert, de Saint-Philippe. Les parents de Robert sont Paul Robert m.10-10-1831, St-Philippe à Catherine Circé et les parents d’Éléonore sont Jean-Baptiste Chicote m.07-06-1829 St-Philippe à M-Louise Robert. Ils ne sont pas au registre de Saint-Philippe.

courriel : [email protected]

Bonjour chers amis

Quel beau brunch encore cette année, « Galarneau » était des nôtres et l’atmosphère joviale. Madame Hélène Charuest notre fêtée, était resplendissante. Un coup de chapeau sensationnel à notre vice-président, Jean L’Heureux pour ses douze années en tant que président. Bravo ! Un gros merci à Céline Lussier et Johanne McLean pour l’organisation sans faille.

Nous avons reçu monsieur Gilles Proulx comme conférencier au mois de septembre. Quel orateur et historien extraordinaire. Près de 70 personnes ont participé à cette conférence.

Grâce à Jean L’Heureux, nous avons reçu un magnifique don : un ordinateur portable, gracieuseté de la Caisse populaire Desjardins de La Prairie. Soyez assurés que ce don sera très profitable à la SHLM pour l’informatisation de notre base de données BMS (Baptêmes, mariages, sépultures).

En terminant, nous désirons souligner le don de 3,000.00$ que nous avons reçu de la Fondation Guy Dupré. Cet argent nous permettra d’améliorer nos équipements ainsi que l’impression de nouveaux dépliants. Un gros merci !

Notre prochaine conférence aura lieu le 15 octobre au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Déclaration de l’arrondissement Historique de La Prairie

Le conférencier :

M. Denis Hardy

Ancien ministre des Affaires culturelles au moment de la déclaration de l’arrondissement historique.

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

· Mme Louise Demers, Saint-Lambert (466)

Avis aux généalogistes et chercheurs

Lundi le 20 octobre à 19h, il y aura une soirée portes-ouvertes à la Société d’histoire de La Prairie-de- la-Magdeleine et le Club de généalogie, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie. À cette occasion, nous invitons les chercheurs en généalogie et en histoire à venir nous rencontrer afin de découvrir les nouveautés et acquisitions de la SHLM.

De plus, la SHLM ouvrira en soirée tous les lundis de 19h à 21h30 afin de permettre à tous ceux qui ne sont pas disponibles le jour de profiter de nos archives et volumes et ainsi de s’adonner à leur hobby.

Les coûts seront de 5$ pour les non- membres et gratuit pour les membres. Des bénévoles assureront la bonne marche de cette activité.

N’oubliez pas d’inscrire cette soirée à votre agenda

Pour plus d’informations : (450) 659-1393

Erratum

Veuillez prendre note que deux erreurs se sont glissées dans notre bulletin précédent à la page 2, sur les conférences.

1. Le titre de la conférence du 21 avril doit se lire comme suit : Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et Catherine Daubigeon.

2. Le titre de la conférence du 19 mai doit se lire comme suit : Les Acadiens de la Rive- Sud de Montréal.

Nous nous excusons auprès des conférencières

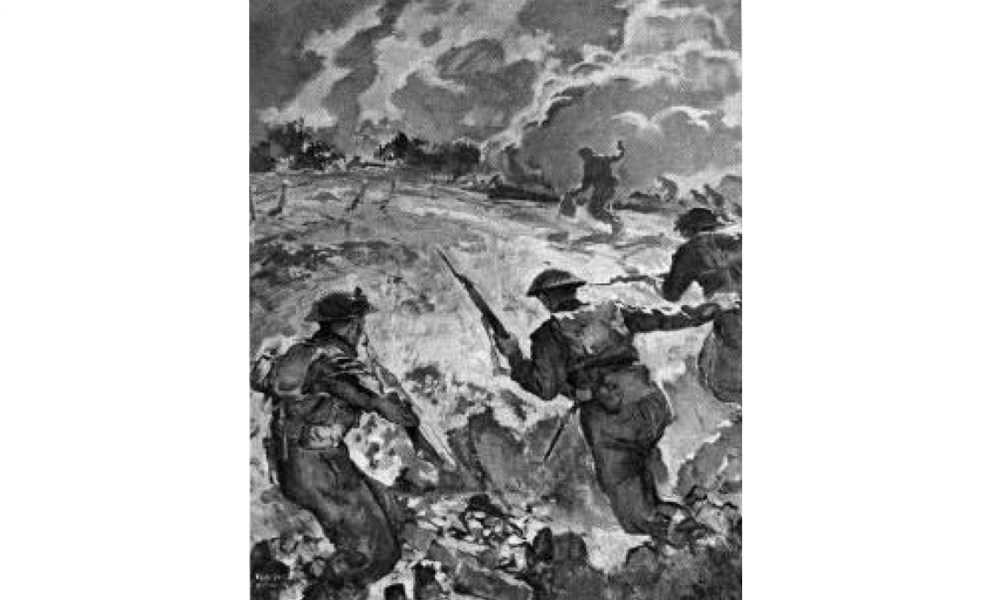

Le 11 novembre prochain nous soulignerons le 85e anniversaire de la signature de l’Armistice qui mettait un terme à la première guerre mondiale (1914-1918). Afin de souligner cet événement et clôturer notre exposition dont la thématique cet été était «La vie militaire à La Prairie au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, nous aurons une conférence spéciale.

Monsieur Pierre Dufault, commentateur et journaliste sportif pendant plus de 33 ans et grand amant de l’histoire, notamment celle du 20e siècle, sera notre conférencier.

Il nous parlera de ce grand conflit que fut la première guerre mondiale où plusieurs résidents de La Prairie et du reste du Canada furent blessés et/ou trouvèrent la mort.

La conférence sera donnée au 247, rue Sainte-Marie (Théâtre du Vieux-Marché), à 20h.

N’oubliez pas d’encercler cette date à votre calendrier.

Au jour le jour, septembre 2003

Généalogie

Le 20 février 1916, le Dr Thomas Auguste Brisson, écrit à J. Elmer Johansen, Mount Pleasant, Utah, en réponse à une demande de renseignements au sujet d’Anthony Bruno. Il lui répond qu’étant donné le peu d’indication fournie à ce sujet, il sera très difficile de le satisfaire. Le Dr Brisson faisait de la généalogie depuis une vingtaine d’années; c’est sans doute pour cette raison, qu’on s’adressait à lui.

Il a cependant découvert un Anthony Bruno chasseur et coureur des bois qui parcourut les territoires du Nord-ouest et qui en 1814, ramena son fils pour qu’il soit baptisé à Montréal, son nom est François-Jacques (Francis-James). Ce fils était à Fort Garry (Winnipeg) en 1849. Il ajoute qu’il demande un dollar de l’heure pour les recherches et, comme il pense que ce travail sera long, il lui demande une avance de $10.00. Voilà le début de la Société d’Histoire de La Prairie en généalogie.

Rentes seigneuriales

En 1913, les propriétaires de La Prairie payaient encore des rentes seigneuriales. Ils déplorent le fait d’être obligés de recourir aux services d’un notaire pour effectuer les paiements. Car les pauvres trouvaient que c’était ajouter des frais. Ils font la demande de suppléer à cette formalité par l’octroi d’une simple formule de reçu signée par l’agent de la seigneurie.

Ainsi le 30 juin 1913, Alexis Moquin, agent envoie au sous-ministre des Terres et Forêts Elzéar Miville-Deschêne, une somme de $128.72, montant des rentes seigneuriales collectées. Le 19 du mois de mai, il recevait d’Alfred Beaulieu, la somme de vingt piastres et cinquante-quatre cents ($20.54) pour les rentes sur une propriété qu’il avait acquise de Siméon Patenaude. M. Beaulieu ne savait pas que son prédécesseur s’était déjà acquitté sur la même propriété de la redevance au montant $19.88. Moquin n’ayant pas eu le temps de vérifier, découvre son erreur; comme il doit à Beaulieu $9.88, il demande le remboursement.

Dans une autre lettre, Moquin, lui-même âgé de 86 ans, fait état qu’à sa connaissance, les gens de la Commune de St-Lambert, ne payaient aucune redevance à qui que ce soit. Les frais pour son travail se montent à $41.38 dont voici les détails : distribution de 600 circulaires, achat d’enveloppes, timbres, criée publiques $13.50, impression des blancs de reçu, $2.50 service d’un copiste $12.00, remboursement d’une collection $9.88, autres frais $3.50.

Le 2 août 1915

En réponse à une demande de l’abbé Georges Dugas de St- Lin des Laurentides, qui recherchait un poseur de cloches, le Dr Brisson répond qu’ici même à La Prairie un M. Forrestall, ancien sacristain de N.-D. de Bonsecours à Montréal, a résolu le même problème à l’hospice de la Providence, avec un plein succès, pour une cloche pesant 400 livres. M. Forrestall refuse toute offre de rémunération en dehors de ses frais de déplacement. Le Dr Brisson recommande qu’il serait bon de l’indemniser un peu pour son trouble. Il aurait besoin, pour l’exécution de l’ouvrage du concours d’un mécanicien, forgeron ou autre, qu’on devrait trouver sur les lieux

Ferme expérimentale chez les Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie

Le 2 août 1915

Le Dr Brisson, s’adressant au frère Louis-Arsène, Provincial des Frères de l’Instruction Chrétienne à La Prairie, propose l’agrandissement de la propriété du noviciat. Un entretien avec l’un des Syndics de la Commune l’a convaincu que le temps serait favorable pour réaliser ce projet. Il propose d’acquérir la propriété au moyen d’un bail emphytéotique au prix le plus nominal possible, dans un but d’intérêt public comme l’établissement d’une petite ferme, un organisme d’instruction agricole que subventionneraient les autorités gouvernementales.

Il est prêt à négocier avec les Syndics de façon officieuse. C’est un projet qui lui tient à coeur et qui serait avantageux pour tous. Il rajoute « il y a maintenant vingt ans que votre communauté nous fait l’honneur de venir travailler au milieu de nous. l’occasion serait belle pour étendre encore son action bienfaisante en reprenant, sur une autre scène, l’oeuvre du regretté Frère Abel en Europe ».

La fonction de gouverneur.

En tant que premier administrateur de la colonie, le gouverneur est représentant personnel du roi. Bien que théoriquement il se doit de répondre de son administration au ministre de la marine, dont il dépend, le gouverneur contrôle exclusivement la politique extérieure de la colonie, les affaires militaires et les relations avec les autochtones et les autres colonies. Il va sans dire que l’éloignement de la Nouvelle-France garantit au gouverneur une très grande liberté d’action.

Commençons par le premier gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain, fondateur de Québec.

1612-1629 et 1633-1635

Commandant en chef et lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-France. Cartographe et explorateur. Reconnu comme le père de la Nouvelle-France, Champlain fonde Québec, se dévoue à la colonisation et explore les Grands-Lacs.

1567- Né à Brouage, Saintonge, France.

1598- Après les guerres de religion, il se met au service du roi d’Espagne.

1599-1601- Champlain visite l’Amérique et est nommé géographe du roi à son retour en France.

1603- Il effectue sa première expédition dans le Golfe du Saint-Laurent.

1604-07- Il accompagne en Acadie et en Nouvelle-Angleterre le Sieur de Monts, cartographe et lieutenant général pour la Nouvelle-France, mais il n’y reste pas.

1608- Revenu au Canada, il fonde Québec.

1609- Il s’allie aux Hurons contre les Iroquois. Il retourne en France.

1610- Il épouse Hélène, fille de Nicholas Boullé, secrétaire du roi. Sans enfants.

1613- Il remonte la rivière Outaouais.

1615-16- Il atteint la Baie Georgienne, via la rivière Outaouais et le Lac Nipissing et fait un voyage d’explorations vers l’Ouest Canadien jusqu’au Lac Ontario. Il y passe un hiver avec les Hurons, puis s’aventure en territoire iroquois.

1620- Il convainc Louis XIII de fonder une colonie en Nouvelle-France.

1627- Devenu lieutenant-gouverneur du Canada, il affermit l’établissement français et seconde l’évangélisation.

1628-29- Attaqué par les frères Kirke, il se voit contrait de livrer Québec aux Anglais.

1632-33- Suite aux efforts de Champlain, Québec est restituée aux Français. Il aura la satisfaction de voir la colonie s’établir sur des bases solides.

1635- 25 décembre : mort à Québec.

Tiré de la publication, Le Curieux, par Pierre Lapointe

Source image : G.A. Reid, r.c.a. Archives publiques du Canada

Jacques Dumay-Demers et Marie-Madeleine Chevalier

Si vous avez lu le numéro précédent de « Au jour le jour », vous vous souvenez sans doute des origines des familles Demers de La Prairie. Rappelons seulement que les quatre fils d’Étienne Dumay (de Cap Rouge) qui ont eu une descendance se sont tous installés dans la région de La Prairie.

Joseph Dumay-Demers, l’un des quatre, s’étant marié quatre fois, eut quinze enfants dont Jacques, son troisième, qui épousera Marie-Barbe Brosseau. Cette dernière union produira, elle aussi, quinze enfants dont l’aîné, Jacques, fera l’objet du présent article.

Comme ses ancêtres partis de Dieppe pour Québec et, plus tard, de Québec pour La Prairie, Jacques Dumay-Demers sent l’appel de l’aventure et s’engage, en juin 1742, à aller chercher des fourrures au Fort Michillimakinac. Il a alors vingt-trois ans et il imite en cela d’autres Laprairiens.Voir « Au jour le jour », vol XVI, no. 4, avril 2003, p. 3 Nous ne savons rien de ses expéditions, mais nous apprenons que, le 21 juillet 1744, il épouse une fille de l’endroit, Marie-Madeleine Chevalier. Cette dernière était la fille d’un pionnier de Fort Michillimakinac, Jean-Baptiste Chevalier, un homme important de la place. On raconte que celui-ci ne mariait ses filles qu’à des partis avantageux pour ses affaires.

Il est donc permis de supposer que Jacques Dumay devait être un coureur des bois assez prospère quoique, au moment de son mariage, il eût déjà une enfant de quelques mois qu’il a ensuite légitimée. Ce qui laisse à penser que Jacques avait peut-être un peu forcé la main de son beau-père et qu’il ne courait pas seulement les bois.

Ensuite, malgré les grandes difficultés que pouvaient comporter les voyages à cette époque, les différentes naissances des enfants de Jacques nous révèlent quelques allers-retours de la famille entre Détroit et La Prairie, de 1744 à 1749.

Fait curieux, Jacques se faisait appeler Dumay quand il était au Michigan alors qu’il reprenait le nom de Demers quand il se trouvait à La Prairie. Comprenne qui peut.

À partir de 1751, Jacques et Marie-Madeleine se sont installés au Fort St-Joseph-des-Illinois où la famille s’est accrue de six enfants qui n’ont cependant pas tous survécu. Il faut croire que, peu à peu, Jacques s’est assagi et qu’il est devenu plus sédentaire puisque certains documents nous le disent déménagé à Détroit et fermier à l’emploi du Sieur Cabassié, sur les rives de la rivière Ste-Claire, à peu près au moment où la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais.

On ne peut pas dire que ce choix fut des plus heureux car, dans l’après-midi du 6 décembre 1760, Jacques, âgé de 41 ans, se fait assassiner par un amérindien de la tribu Potawatomie qui occupait cette région. Marie-Madeleine se retrouve veuve avec sept enfants de 16 ans et moins. Et c’est ici que prend place une de ces nombreuses légendes qui ont traversé le temps et qui ne peuvent que nous laisser perplexes.

En effet, Louis Dumay-Demers, fils de Jacques et de Marie-Madeleine Chevalier, est le seul enfant de ce couple qui soit retourné à La Prairie. Pourquoi? Selon la tradition orale, Louis aurait vengé son père en tuant le Potawatomie et aurait ensuite quitté la région de Détroit afin d’éviter les représailles de la tribu. Toutefois, Louis n’avait que sept ans à la mort de son père ! Il faudrait donc supposer que Louis aurait attendu au moins une dizaine d’années pour venger la mort de son père avant de venir trouver refuge à La Prairie où il épouse, en 1776, Marie- Catherine Pinsonneault, fille de François et de Anne- Catherine Brosseau.

On ne saura sans doute jamais quand, ni pourquoi Louis Demers a quitté le Michigan. Tout ce qu’il nous est permis d’ajouter, c’est qu’en 1781, Marie -Madeleine Chevalier vend sa terre à son gendre, Alexis Campeau, et vient finir ses jours à La Prairie. Autre fait curieux puisque son mari, Jacques Dumay, qui était né à La Prairie, est décédé au Michigan alors que son épouse, née à Michillimakinac, a été inhumée à La Prairie.

Terminons en remerciant Louis Dumay-Demers d’être revenu à La Prairie puisque certains de ses descendants se sont, eux aussi, illustrés à leur façon dans la petite histoire de notre région. Nous verrons donc, au prochain numéro, le cas d’un petit-fils de Louis Demers et de Marie-Catherine Pinsonneault qui a perpétué, d’une façon différente, cette saga des familles Demers de La Prairie.

Inspiré largement des articles de Serge Demers

Revue « L’Arbre de Mai » de L’Association des familles Demers inc.

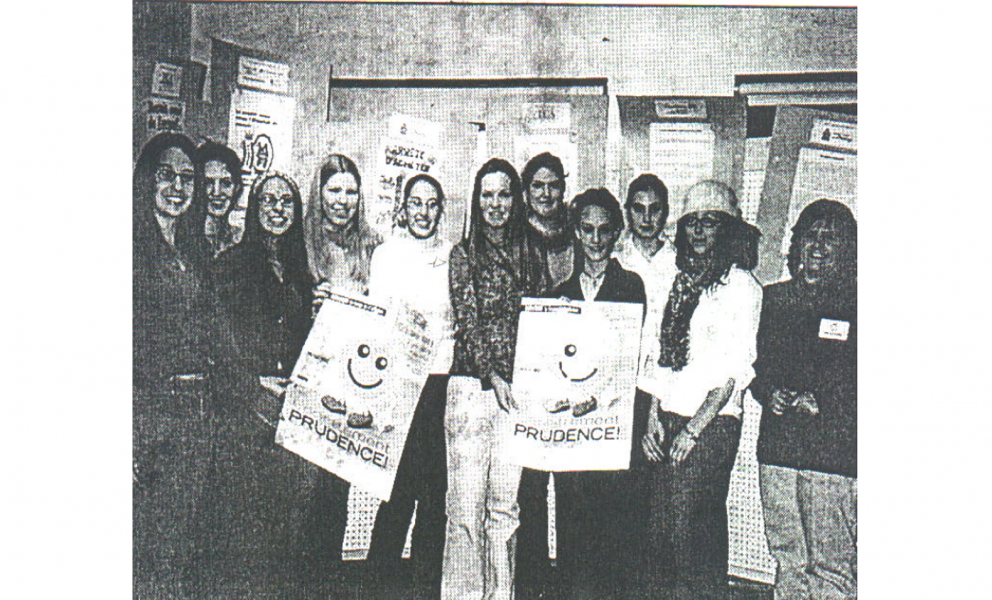

Dans le cadre du concours Endettement : Prudence! L’Assistance Conseil Expertise Formation (ACEF) de Longueuil a couronné plusieurs gagnantes en remettant des prix totalisant 1 600$, le 4 avril. Quatre jeunes filles de l’école secondaire de la Magdeleine ont obtenu des mentions. Les participants de la Rive-Sud ont été invités à produire un texte ou une affiche illustrant leur réflexion sur les pièges de l’endettement et du crédit facilement accessible. Pour l’affiche, le premier prix, une bourse de 400$, a été remis à Stéphanie Leclerc, de la Magdeleine. Les meilleurs textes proviennent tous de l’école de La Prairie. Rose-Marie Carrière a reçu la somme de 400$, (1er prix), José-Denis Robichaud a mérité 250$ (2e place) et Caroline Fortin-Lepage a remporté un montant de 150$ (3e rang). Le concours avait pour objectif d’inciter les jeunes à amorcer une réflexion critique sur la consommation. La pratique de l’ACEF Rive-Sud en matière de services budgétaires et la compilation de différentes études confirment que les jeunes sont une cible de choix pour l’incitation à la consommation et l’achat à crédit. Les gagnantes du concours sont présentes sur la photo.

Félicitations Stéphanie pour ton beau travail

Article tiré du journal Le Reflet du 26 avril 2003 (Stéphanie Leclerc au centre)

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

– M. et Mme Jean Lamarche (439)

– M. Denis Marcil (412)

– M. Paul Racine (222)

– M. Deschênes

– M. Maurice Bourdeau

– Mme Nicole Vérenka-Martin (350)

– Mme Hélène Côté

– M. Clyde M.Rabideau

– M. Jean Dubuc, député à Québec

– Mme. Johanne McLean

Acquisitions

Les Rapports des Archivistes Nationales du Québec sur CD-Rom est maintenant à votre disposition à la Société d’histoire de La Prairie. N’hésitez pas à venir le consulter.

- Don monétaire

(Don de M. et Mme Jean Lamarche)

- Cd-rom Chronica numéro 1, 2 et 4

12 volumes d’histoire générale

(Don de M. Denis Marcil)

- Paléohistoire, Moyen-âge et Modernité, par Hélène Côté

(Don de Mme Hélène Côté)

- Chassés D’Acadie, les Acadiens du sud de Montréal, par Nicole Martin-Vérenka

(Don de Mme Nicole Vérenka-Martin)

- Juger et punir en Nouvelle-France, par André Lachance

(Don de Mme. Johanne McLean)

- The Robidou Genealogy, par Clyde M. Rabideau

(Don de M. Clyde M.Rabideau)

- À la découverte des institutions parlementaires du Québec (livre et acétates) 1791-1792 La démocratie naissante au Québec

Faites votre histoire en Théâtre

(Don de M. Jean Dubuc, député)

- Meubles et objet anciens

(Don de M. Deschênes et M. Maurice Bourdeau)

- Photos et textes laminés

(Don de M. Paul Racine)

Bonjour à tous

Il me fait plaisir de vous adresser ce premier mot en tant que nouveau président. J’espère que tout comme moi vous avez passé un bel été.

Voici quelques brèves nouvelles de votre Société. Tout d’abord, le conseil d’administration est à préparer le plan d’action pour l’année à venir et, notre vice-président Monsieur Jean l’Heureux, s’est joint à la Fondation Histoire et Patrimoine La Prairie afin de nous représenter.

Connaissez-vous l’expression « Agrandir par en dedans» ? Et bien si vous avez la chance, venez voir les modifications en cours réalisées par nos chefs en aménagement intérieur messieurs Jean L’Heureux (vice-président) et Serge Langevin (trésorier), tout cela dans le but d’améliorer l’efficacité de votre Société. Les travaux vont bon train.

La saison touristique est maintenant terminée, merci à nos guides. Madame Johanne McLean ainsi que Monsieur Jean L’Heureux ont reçu le 19 août dernier une délégation des États-Unis, il s’agit de la famille Robidoux. Pour l’occasion Monsieur le Maire Guy Dupré a eu la gentillesse de leur adresser un discours et de leur remettre une épinglette de la ville.

Notre prochaine conférence aura lieu le mercredi 17 septembre 2003 au 247, rue Sainte-Marie (théâtre), à 20h.

Joséphine, épouse de Napoléon Bonaparte

Le conférencier :

Monsieur Gilles Proulx, animateur et historien

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Trudeau L. et Berthe Lefebvre, Brossard (453)

– Alice Vanasse, Waterville (454) + Michel Chrétien, Verdun (455)

– Roland Guérin, Candiac (456) + Pauline Caron, Châteauguay (457)

– Nicole Tanguay, La Prairie (458)

– M.et Mme Lauzon-Godin, Verdun (459)

– Odette Poitras, Saint-Léonard (460)

– Margo Elton-Faille, Port Ludlow, USA(461)

– Nicole Ratelle, La Prairie (462)

+ Suzanne Shayt, Gaithersbury, USA (463)

– Agathe Boyer, Saint-Bruno (464)

– Normand Denault, Montréal (465)

DONS

-R. Racicot Ltée, Boucherville $100.00

-G & S Consultants, Châteauguay $100.00

-Le Groupe Séguin, Montréal $100.00

-Groupe Conseil Genivar, Laval $100.00

-Lécuyer et Fils, Saint-Rémi $100.00

-Entreprise Cournoyer, St-Léonard $250.00

-Groupe Tremca, Iberville $150.00

SOUPER MOULES ET FRITES

Un souper moules et frites (et côte de boeuf) à volonté aura lieu samedi le 20 septembre 2003 à 19h00 au Complexe Saint-Laurent.

Les profits seront versés à la Fondation Histoire et Patrimoine La Prairie ainsi qu’à La Prairie en Fête.

Le coût est de $45.00 par personne. Les billets sont déjà en vente dans plusieurs emplacements à La Prairie, dont la SHLM. Pour plus d’information : (450) 659-1393

Venez nombreux vous régaler.

MENU

Feuilleté de moules au safran

Moules vertes de Nouvelle-Zélande farcies au beurre d’anis

Moules Marinière à volonté

Côte de boeuf aux épices et jus de L’Historic

Dessert, thé, café

(incluant 2 bouteilles de vin par table de 8 personnes)

PROCHAINES CONFÉRENCES

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer les conférences pour toute l’année. N’oubliez pas de les inscrire à votre calendrier.

Contrairement à l’an passé elles auront lieu cette année les mercredis.

Gilles Proulx – Joséphine, épouse de Napoléon Bonaparte, 17 septembre 2003

Denys Hardy – Déclaration de l’arrondissement historique La Prairie, 15 octobre 2003

Jean-Marc Phaneuf – Mathias, une histoire vraie , 19 novembre 2003

Mark Vinet – Frontière Etats-Unis/Canada 18e et 19e siècles, 21 janvier 2004

Maurice Vallée – Régiment des Meurons 18 février 2004

Hélène Côté – Fouilles archéologiques, 17 mars 2004

Marie Gagné – 1er Pont sur la rivière La Tortue, 21 avril 2004

Nicole Martin-Véranka – L’Acadie (Saint-Jean), 19 mai 2004

RETOUR AUX HEURES RÉGULIÈRES

La saison estivale étant terminé, nous revenons à nos heures régulières. Nous sommes donc ouverts les mardi-mercredi et jeudi de 9h à 5h. Pour l’heure du dîner nous sommes fermés de 12h à 1h. Bienvenue à tous.

GUIDES TOURISTIQUES

Cette année encore, nous avons reçu une subvention de Placement Carrière-été pour l’embauche de 4 guides touristiques pour une durée de 8 semaines.

Ce nombre de semaines étant insuffisant pour combler la période estivale, nous avons heureusement pu compter sur l’aide financière de Monsieur Bernard Morel, directeur de l’urbanisme de La Prairie. Merci M.Morel.

Suite à la fermeture du kiosque touristique, qui était situé chemin Saint-Jean (tout à côté du Marché des Jardiniers), Monsieur Morel a pensé à notre organisme afin de prendre la relève puisque nous avons un volet touristique. La somme reçue nous a donc permis d’allonger de 4 semaines le travail précieux de ces guides qui sont un atout pour la SHLM.

C’est grâce à eux, lorsque la saison estivale arrive, qu’un millier de personnes peuvent visiter notre arrondissement historique. Nous les remercions tous.

Nous profitons de l’occasion pour remercier spécialement Maude Ouellet qui était avec nous depuis déjà 4 ans et qui, malheureusement, ne sera pas de retour l’an prochain. Bonne chance pour tes futurs projets Maude.

Contrairement à l’an passé, le nombre de visites individuelles a diminué. Cependant, nous avons reçu la visite de plusieurs groupes. En voici la liste :

-École Ville Mercier

-École l’Odysée

-École Petite Gare

-École Piché-Dufrost

-Camps de jour de Delson

-Camps de jour Delson

-Camps Crounch

-Société généalogique de Saint-Hubert

-Société horticole de Saint-Bruno

-Société d’histoire de Warwick

-Regroupement des Femmes de la Culture de Brossard

-Regroupement de la famille Lemieux

-Regroupement de la famille Robidoux

-Centre d’Archives des Milles-Îles

-Centre diocésain de Saint-Jean, Longueuil.

Les guides ont travaillé très fort à plusieurs projets :

- Un nouveau parcours historique

- Participation à la Saint-Jean-Baptiste en costume d’époque

- Recherches pour des plaques de bronze pour certaines maisons de l’arrondissement

- etc.…

Ils ont apprécié leur séjour parmi nous. Ce fut pour eux un bel été. Ils ont vécu une belle expérience et, ce qui n’est pas négligeable, la température était de la partie. Nous sommes très fiers de leurs accomplissements.

Écrivains en herbe

Vous avez des anecdotes à raconter? Vous avez envie de raconter l’histoire de votre famille? Où tout simplement un événement? Ne soyez pas timide. Faites-nous parvenir vos textes. Il nous fera plaisir de les publier.

La SHLM est toujours à la recherche de nouveaux sujets pour son mensuel Au jour le jour. Nous sommes présentement à compiler une banque de textes pour les prochains mois.

Nous sommes certains que nos nombreux lecteurs seront intéressés par ce que vous aurez à raconter. Vous pouvez aussi joindre des photographies.

Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 659-1393.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : `

Hélène Charuest (59)

Raymond et Lucette Monette (284)

René Jolicoeur, président (131)

Jacques Brunette (280)

Révision Jacques Brunette (280)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu

de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mai 2003

Au milieu du XVIIe siècle, trois frères, ou plutôt deux frères et un demi-frère viennent s’établir en Nouvelle-France. Ils se prénomment Étienne, André et Jean et ils constitueront, à eux trois, la souche des familles Demers en Amérique. Ces Demers avaient leurs racines dans la partie cauchoise de la Normandie et le nom de famille s’écrivait d’abord Dumoys, puis Dumay avant d’évoluer vers Dumets, Dumer et Demers.

Partis de Dieppe en 1643 avec leur père Jean Dumay, les trois frères laissaient derrière eux Barbe Mauger, la deuxième épouse de leur père et la mère d’André et de Jean, leur sœur Catherine et leur frère Laurent.

Ils s’installent d’abord avec leur père dans la région de Québec, mais, quelques années plus tard (1648), André quitte le toit paternel pour aller tenter sa chance à Ville-Marie, suivi de près par Étienne. Ce dernier s’était déjà marié, à Notre-Dame de Québec, à Françoise Morin, veuve d’Antoine Pelletier, et il faut croire que Ville-Marie ne lui plaisait pas puisqu’il est retourné, en 1650, s’établir définitivement dans la région de Québec.

À son tour, Jean, le cadet des trois, va rejoindre son frère André à Ville-Marie. C’est à peu près à cette époque que leur père, Jean Dumay, retourne en France pour y finir ses jours.

En 1654, André et Jean se marient et, bien que Paul Chomedey de Maisonneuve leur ait concédé à chacun une terre, Jean décide de retourner auprès de son demi-frère Étienne et sa descendance, la plus nombreuse, essaimera dans la seigneurie de Lauzon.

Toutefois, c’est la descendance d’Étienne qui devra retenir notre attention. En effet, le couple Étienne Dumay – Françoise Morin a eu de nombreux enfants, mais les quatre fils qui sont à la source d’une grande descendance sont partis de la région de Québec pour aller s’établir sur ce qu’on appelle aujourd’hui la rive sud de Montréal. Ce sont eux qui sont à l’origine d’une des grandes familles de La Prairie. Il s’agit d’Étienne (Jeanne-Françoise Ménard), de Joseph (Marguerite Guitaut dit Jolicoeur, Marguerite Perras, Angélique Brunel, Françoise Petit), d’Eustache (Catherine Perras) et de François (Jeanne Roanais-RoannesIl s’agit de la même Jeanne Roanais dont il a été question dans « Au jour le jour » de mars 2003 (Vol. XVI, No 3).).

Dire que ces premières générations de Demers avaient la «bougeotte » tiendrait de l’euphémisme. Cependant les générations de Demers qui leur ont succédé ont prouvé que le même sang coulait dans leurs veines.

Le lecteur ou la lectrice pourra d’ailleurs le constater en lisant les autres épisodes de cette saga peu ordinaire d’une lignée de Demers de La Prairie. Le prochain article sera donc consacré à Jacques Dumay-Demers, petit-fils de Joseph Dumay et de Marguerite Guitaut dit Jolicoeur, dont les aventures méritent d’être racontées.

D’après les souvenirs de Viviane Desrosiers.

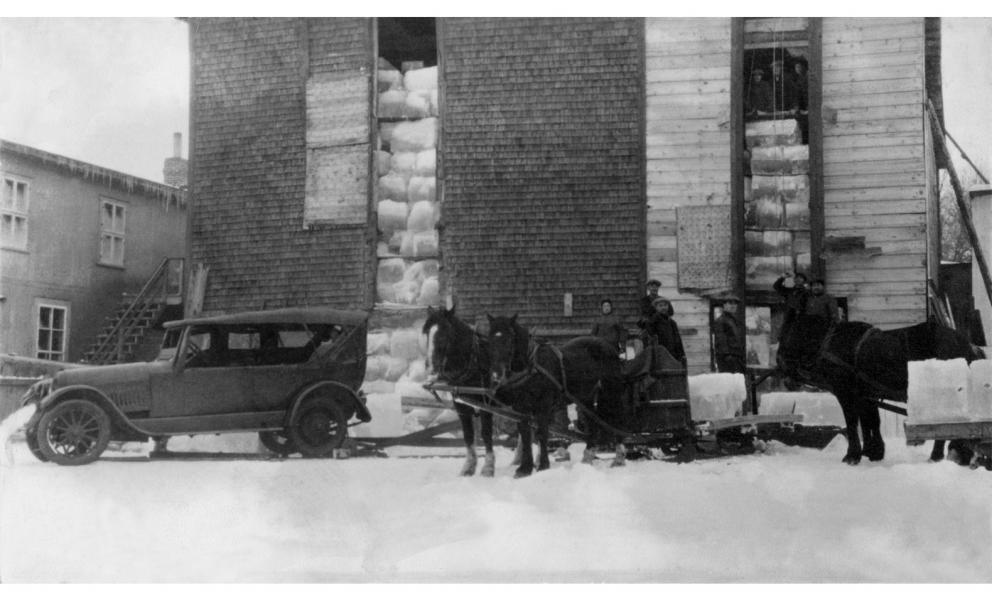

La terre occupée par la famille de grand-père Arthur Desrosiers, à partir de 1905, était louée des syndics de la Commune. Elle s’étendait du fleuve jusqu’au rang Saint-José. La voie ferrée qui existe toujours la traversait. Le boulevard Taschereau n’existait pas alors. La terre était bornée au Nord par la route Montréal-Malone (boulevard Salaberry) et, au Sud, par la terre d’Adolphe Sainte-Marie. Dans sa partie sud, elle était amputée d’une petite portion réservée à la Commune et d’une autre occupée par un cimetière destiné aux vaches mortes de maladie. Près de son extrémité ouest, elle était traversée par le tournant de la route Montréal-Malone qui se poursuivait par la suite sur le bord du fleuve. La maison était située à l’Ouest de la route et les bâtiments à l’Est.

La grange à foin avec sa tasserie à l’étage était couverte de tôle et, à bonne hauteur, sur une de ses faces visibles du chemin public, une enseigne encadrée de bois peint de couleur orangée indiquait : terre des syndics. Était accolé à la grange un autre bâtiment divisé en deux parties : l’écurie abritant quatre chevaux et l’étable occupée par sept vaches. Quand on avait des veaux, ils avaient été engendrés par un taureau étranger. À l’occasion des crues du Saint-Laurent, grand-père a dû, à quelques reprises mettre ses veaux à l’abri dans la tasserie de la grange.

Deux des chevaux, les plus costauds, étaient utilisés pour les durs travaux de la ferme. Corneille, la jument noire, tirait les voitures destinées au transport des membres de la famille et aux produits de la ferme. L’oncle Edgar qui assistait son père comme fermier avait son cheval, Pégase. Il l’attelait à sa rubbertie, une petite voiture à deux roues qu’il utilisait pour ses sorties. Cette voiture moderne aux jantes caoutchoutées était censée attirer l’attention des demoiselles et susciter leur désir d’une petite promenade à deux. Un peu comme les belles autos décapotables d’aujourd’hui.

La laiterie, de petite dimension, était adossée à la grange, du côté nord. On y écrémait le lait et fabriquait le beurre à l’aide de la baratte. Avec un moule de bois acheté au village et fait pour contenir une livre de beurre, on façonnait des blocs rectangulaires comme ceux d’aujourd’hui. Remplissant le moule à la spatule, on tassait le beurre à l’aide d’une planchette incisée d’une figure de losange étoilé qui laissait son empreinte sur le dessus de la livre. On entreposait le beurre dans la cave de la maison. Ce qui n’était pas requis pour la consommation domestique était vendu au magasin Rothers, au village, rue Saint-Louis.

Edgar avait souvent la tâche de tourner la manivelle de l’écrémeuse qui séparait la crème du petit lait. Il n’est pas sûr qu’il appréciait outre mesure cette tâche de l’écrémage. Tournant la manivelle, il avait coutume de chanter à haute voix des ritournelles pour stimuler l’énergie requise par l’activité. Certains jours, quand ce travail lui plaisait moins et pour évacuer ses sentiments de protestation, il lui arrivait de glisser entre les rimes de la chanson des vocables plus ou moins convenables. L’ardeur de son chant avait pour conséquence qu’on l’entendait très bien du chemin public qui passait tout près de là. Ce qui devait arriver arriva. Un jour que le refrain était bien assaisonné, passe une certaine dame qui croit qu’on s’adresse à elle. Eh toé là, lui crie-t-elle, cé tu à moé qu’tu dis ça? Il paraît que par la suite notre homme fut plus circonspect dans ses effusions lyriques.

Le poulailler avec son enclos était un peu isolé des bâtiments. Les oeufs étaient réservés à la consommation domestique, mais on laissait aussi couver les poules et on élevait les poussins. À l’occasion, on mangeait un bon coq. C’était un mets apprécié quand on avait la visite de la parenté venant de Montréal.

A l’écart de tous les bâtiments de la ferme, une petite cabane en hauteur servait de fumoir pour le jambon. La ferme n’avait pas, à proprement dit, une soue pour porcs. Au printemps, grand-père allait en voiture chez un cultivateur du rang Fontarabie chercher quatre cochonnets qu’il ramenait dans une grande poche à l’arrière de la voiture. Il paraît que ça bougeait et que ça criait là-dedans. On faisait boucherie à l’automne. On mangeait sans tarder ce qui devait être consommé rapidement, on fumait le jambon et on faisait une provision de lard salé dans deux grands bocaux de grès qu’on gardait à la cave. Peu de choses se perdaient des cochons. Avec les vessies proprement apprêtées on faisait des blagues à tabac. Comme la majorité des agriculteurs, grand-père cultivait son carré de la plante à Nicot qui, une fois bien séchée et hachée, lui servait à bourrer sa pipe.