- Au jour le jour, janvier 2003

Enfant captif des Iroquois

En cette journée du 27 août 1726, Jean-Baptiste Adhémar rédige un contrat de vente entre un frère et sa soeur. Cela n’a rien d’inusité pour lui, à l’exception d’un détail : le frère, Jean-Baptiste Hébert, ne pouvait pas communiquer facilement avec sa soeur, Barbe. Pour effectuer la transaction, les services d’un interprète ont été requis. La raison : Jean-Baptiste ne parle que la langue iroquoise.

Jean-Baptiste HÉBERT dit LAROSE

Lors de cette transaction, on apprend que vers l’âge de sept ans, Jean-Baptiste s’est fait enlever, ainsi que d’autres Français, durant une agression surprise des Iroquois à Laprairie. Il fut amené dans leur village et y vécut comme l’un d’eux. Greffe du not. J.-B. ADHÉMAR, bob. 3600, min. 1937, vente de Jean HÉBERT à Barbe Hébert, Brossard, A.N.Q.M. ; LAPRAIRIE en Nouvelle–France, 1647-1760, L. Lavallée, éd. d’histoire sociale, p.21 et 22On peut penser qu’il y resta jusqu’en 1726 car son incapacité à s’exprimer en français devant le notaire laisse supposer que sa libération était récente.

Né à Laprairie le 23 octobre 1697, Jean-Baptiste se retrouva orphelin de père le 26 décembre de la même année. Dictionnaire de généalogie Jetté, vol. 1, pp 562 et 563 ; Dictionnaire généal. des familles canadiennes, C. Tanguay, vol. 1 p. 302 et vol. 4 p. 478Il était le 7e enfant de Barbe Benoist et Thomas Hébert dit Larose, un soldat du régiment de Carignan établi à Laprairie depuis 1672, censitaire sur la côte St-Jacques et St-Claude.5 Quant à Jean-Baptiste, il épousa Jeanne Jolive (ou Jolivet) à Montréal, le 2 septembre 1726P.R.D.H., vol. 13, p 314et ils s’établirent sur une terre de la Côte de Liesse à MontréalL’OCCUPATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU ST-LAURENT,1723-1745, J. Matthieu, p 300où ils eurent 5 enfants. Il décéda le 23 juin 1758.Dictionnaire généal. des familles canadiennes, C. Tanguay, vol. 1 p 302 et vol. 4 p 478

La Grande Paix ?

Comme Jean-Baptiste est né en 1697 et qu’il dit avoir été enlevé vers l’âge de 7 ans, un petit calcul nous révèle que le rapt se serait déroulé autour de 1703-04. Et comme la Grande Paix avait été conclue en 1701, une question s’impose : Jean-Baptiste se trompait- il sur l’âge de sa capture ou les hostilités ont-elles continué malgré l’entente de 1701?

Sur son acte de mariage,P.R.D.H., vol. 13, p 314 Jean Baptiste dit être âgé de 29 ans (en fait, il était âgé de 28 ans en septembre et a eu 29 ans le mois suivant). Il semble donc se tenir au fait de son âge. Il serait étonnant qu’il ait surestimé son âge de capture car son souvenir de l’enlèvement et les détails qu’il en a donnés,Greffe du not. J.-B. ADHÉMAR, bob. 3600, min. 1937, vente de Jean HÉBERT à Barbe Hébert, Brossard, A.N.Q.M.aurait été plus restreints s’il avait été âgé de 3 ans par exemple.

Quant à la possibilité de la continuation des hostilités iroquoises après 1701, il y a peu de documents sur le sujet. Du côté du registre paroissial, aucun nouveau cas de décès dû aux massacres iroquois n’est répertorié après 1697. Toutefois, dans un article sur les forts de Laprairie paru dans le Bulletin des recherches historiques de décembre 1945,LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES, Lévis, vol. 51, pp 413 et 414Elisée Choquet écrit à la page 413 « que la paix de 1700, après l’ère sanglante et glorieuse, fut de brève durée. Le cauchemar iroquois renaissant, remettant sur le tapis la question des fortifications en 1702-1703 ». Il y a aussi ce mémoire du Roi aux Sieurs de Callières et de Beauharnais daté du 20 juin 1703Fonds. É.-Choquet, fiche 3.100, mémoire du Roi, 20 juin 1703qui approuve l’initiative du Sieur de Callières d’avoir fait cantonner des troupes afin de les faire travailler au rétablissement des forts de Chambly, de Sorel, de Laprairie et de St-François. D’ailleurs, Gédéon de Catalogne fut mandaté en 1704 pour dessiner les plans de la construction d’une nouvelle fortification à Laprairie.LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES, Lévis, vol. 51, pp 413 et 414Donc, on peut en déduire qu’il se produisait encore des escarmouches avec les Iroquois même après la Grande Paix, et que celles-ci se résumaient à des assauts avec enlèvement plutôt que des massacres sanglants.

La vie de captif

Les enfants détenus en captivité par les Iroquois étaient généralement bien traités car ils contribuaient à équilibrer la population iroquoise plutôt décimée par les guerres. Adopté par une Iroquoise, l’enfant était intégré au clan de celle-ci et recevait son propre nom. Pour souligner son adoption, les femmes le conduisaient à une rivière et le lavait selon un rituel : elles le dépouillaient ainsi de son ancienne vie. Puis, revêtu de son nouveau costume indien, l’enfant entreprenait le long processus de l’assimilation et oubliait graduellement sa culture, sa famille et sa langue. Il était intégré à part entière à la tribu et possédait les mêmes droits que les autres membres du clan. Les enfants captifs qui sont revenus dans la colonie ont apprécié les années passées en territoire indien et y ont développé des attaches affectives.LES INDIENS BLANCS, Philippe Jacquin, éd. Payot, pp 181 à 187; LA GRANDE PAIX, A. Beaulieu et R. Viau, éd. Libre Expression, pp 76 et 77 Aux adultes capturés, trois sorts étaient réservés : la mort après torture, l’esclavage ou dans de rares cas, l’adoption, comme ce fut le cas pour Pierre Radisson adopté par une veuve. LES INDIENS BLANCS, Philippe Jacquin, éd. Payot, pp 181 à 187; LA GRANDE PAIX, A. Beaulieu et R. Viau, éd. Libre Expression, pp 76 et 77

Il est fort à parier que le retour de Jean-Baptiste Hébert parmi les siens n’a pas dû être facile. Pendant toute sa captivité, sa famille le croyait mort. Disparu enfant, il revenait adulte, méconnaissable, avec une culture, une langue et une famille différente. Il dut s’intégrer à une société plus organisée et coercitive, et se forger une nouvelle identité.

Références :

1 Greffe du not. J.-B. ADHÉMAR, bob. 3600, min. 1937, vente de Jean HÉBERT à Barbe Hébert, Brossard, A.N.Q.M.

2 LAPRAIRIE en Nouvelle–France, 1647-1760, L. Lavallée, éd. d’histoire sociale, p.21 et 22

3 Dictionnaire de généalogie Jetté, vol. 1, pp 562 et 563

4 Dictionnaire généal. des familles canadiennes, C. Tanguay, vol. 1 p 302 et vol. 4 p 478,

5 LES ORIGINES DE LAPRAIRIE (1667-1697), Y. Lacroix, éd. Bellarmin, p 156 et appendice D

6 P.R.D.H., vol. 13, p 314

7 L’OCCUPATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU ST-LAURENT,1723-1745, J. Matthieu, p 300

8 LE BULLETIN DES RECHERCHES HISTORIQUES, Lévis, vol. 51, pp 413 et 414

9 Fonds. É.-Choquet, fiche 3.100, mémoire du Roi, 20 juin 1703

10 LES INDIENS BLANCS, Philippe Jacquin, éd. Payot, pp 181 à 187

11 LA GRANDE PAIX, A. Beaulieu et R. Viau, éd. Libre Expression, pp 76 et 77

- Au jour le jour, décembre 2002

Les dépendances agricoles

Vestiges de notre passé agricole, les anciennes dépendances agricoles nous renseignent abondamment sur le mode de vie de nos ancêtres en milieu rural : les cultures, le cheptel, les outils, le mode de cuisson et de conservation de la nourriture, le chauffage, les matériaux, les moyens de transport, etc. Voici la description des principaux bâtiments que l’on retrouvait jadis sur les terres.

La grange-étable. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la grange et l’étable étaient deux bâtiments de bois avec un toit recouvert de chaume ou d’écorce. Souvent de mêmes dimensions (autour de 30 pi de larg. X 25 pi. de prof.), le premier servant à entreposer les récoltes, les outils, et le second de refuge pour les animaux durant l’hiver. Après la Conquête, ces deux bâtiments ont été réunis en un seul, la grange-étable, étant toujours un bâtiment de bois mais de dimension supérieure (autour de 60 pi de long X 26 pi. de large), avec un toit de tôle ou de planches de bois. Comme tous les animaux doivent y vivre en période de froidure, les murs sont calfeutrés et le bâtiment bien aéré. Avec l’augmentation progressive du cheptel, le fermier ajoutera autour de l’étable, un poulailler, une bergerie, un clapier et une porcherie.

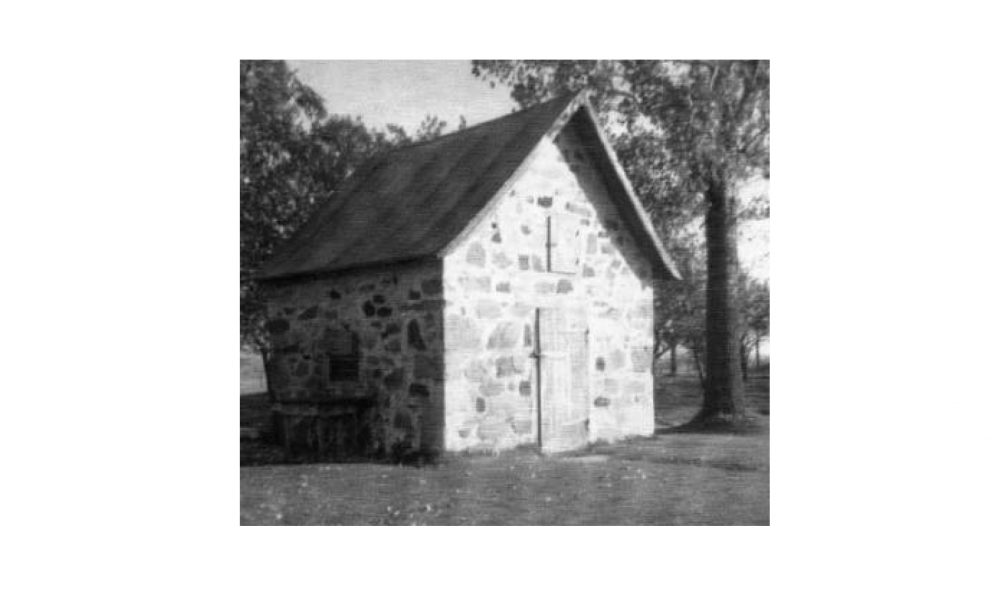

Le caveau. Comme beaucoup de maisons de cette époque ne possédaient pas de cave fonctionnelle, plusieurs agriculteurs jugèrent essentiel de se construire un petit caveau qui servait à l’entreposage des fruits et légumes pour l’hiver. Le caveau se présentait sous forme d’une voûte ou d’un carré, sans fenêtre, avec un toit voûté ou en pente. Ses murs épais et courts, entourés à l’extérieur de terre compactée, étaient en pierre des champs. Ainsi, le caveau se retrouvait parfaitement isolé et conservait sa fraîcheur même en été; ce qui permettait à l’agriculteur d’y conserver ses produits laitiers. Le toit était de pierre ou de bardeaux de bois et le plancher en terre battue. Le plancher du caveau était compartimenté selon les besoins : un compartiment pour les patates, un autre pour les navets, un autre pour les carottes recouvertes de paille. Les compartiments à légumes n’étaient jamais en contact direct avec la terre humide : de préférence, on les plaçait sur des planches. Au plafond, on suspendait des gerbes de légumes tête en bas : les oignons, les choux, les épis de blé d’inde. Sur les murs, des étagères sur lesquelles on plaçait des contenants de grès remplis de confitures de fruits ou de marinades. Dans les coins, se retrouvaient le baril plein de pommes enveloppées dans de la tourbe ou du papier journal, le tonneau rempli de lard salé et la jarre de crème. Dans les fermes où la production de lait était modérée, le caveau servait aussi de laiterie.

Le hangar à bois. Au XVIIIe siècle, le bois de chauffage était cordé dans un petit appentis, un abri en bois, fermé sur trois côtés seulement, avec un toit en pente. Au XIXe siècle, le hangar à bois est une construction plus spacieuse, avec des murs mi-ouverts, souvent adossée à un autre bâtiment.

Le puits d’eau. Pour le construire, on devait souvent creuser un trou d’un diamètre de deux à quatre pieds, jusqu’à parfois douze pieds de profondeur afin d’atteindre la source d’eau. Une fois la cavité creusée, on construisait un rebord circulaire ou carré autour, la margelle, faite de pierre ou de bois (du cèdre ou du sapin). Elle se complétait par un toit ou un couvercle de bois afin de protéger le puits des impuretés de l’environnement. Un mécanisme de levier, composé d’une longue perche, la brimbale, appuyée au centre d’un poteau en forme d’un Y, permettait de faire descendre une corde ou une chaîne au bout de laquelle un seau récupérait l’eau. Comme cette eau restait toujours fraîche, certains y immergeaient leurs produits laitiers en temps chaud.

Le four à pain. Il côtoyait la maison de près car on l’utilisait quotidiennement pour cuire le pain. Toutefois, certains fours étaient intérieurs, encastrés au foyer de la maison. Plutôt profonde, la voûte du four extérieur avait des parois d’argile ou de briques. Son ouverture, la gueule du four, se refermait par deux portes en fonte. Cette voûte reposait sur une couche de pierres plates, montée sur une base de bois ou pierrotée. À l’intérieur, le plancher de la voûte, la sole, était plat. On y enfournait le pain grâce à une pelle de bois, à long manche. Généralement, un toit à deux versants ou en pente, protégeait l’ensemble des intempéries.

L’écurie. Au XIXe siècle, il est bien vu de posséder un ou deux chevaux, signe extérieur de prospérité et d’aisance. Plusieurs habitants font l’acquisition de chevaux nécessaires à leurs nombreux déplacements et travaux agricoles. Ils se construisent une petite écurie de bois pour y loger leurs bêtes.

La remise. Indépendante ou attenante à un autre bâtiment, la remise servira à y ranger les instruments aratoires, les outils, ainsi que la charrette et le traîneau.

La laiterie. Plus grande que le caveau, la laiterie possède des murs épais en pierre des champs, un plancher de bois et un toit en bardeau. Annexée à la maison ou indépendante, elle était toujours de forme carrée ou rectangulaire, à peine fenêtrée, avec un toit en pente. Son intérieur, toujours très propre, est constitué de tablettes pleines de pots de lait et de crème, de tinettes de beurre. À la fin de l’hiver, certains y entassaient de la glace afin d’augmenter son efficacité. Mais pour qu’un fermier décide de se construire une laiterie, c’est que sa production de lait est devenue assez importante.

La cuisine d’été. Dès 1830, plusieurs habitants ont ajouté cette petite construction de bois, sans solage, attenante à leur maison. Dotée d’un poêle à deux ponts, on y cuisinait les repas estivaux. La grande maison restait donc fraîche et propre, n’étant point chauffée. La cuisine d’été servait également aux travaux de lessive, du foulage de l’étoffe et de la fabrication du savon. En hiver, elle servait d’entrepôt pour les denrées alimentaires. Tous ces bâtiments formaient un complexe d’habitation, pour humains et animaux, permettant à l’habitant d’assurer sa survie et son confort, de produire à plus grande échelle et de conserver efficacement les surplus agricoles pour la vente.

Réf :

- ENCYCLOPÉDIE DE LA MAISON QUÉBÉCOISE, M. Lessard, H. Marquis, Éd. de L’homme, p.78 à 89, 250 à 265, 561, 625, 653.

- HABITATION RURALE AU QUÉBEC, J.-C. Dupont, éd. Hurtubise HMH, p. 67 à 93.

- À LA FAÇON DU TEMPS PRÉSENT, P.-L. Martin, éd. Les Presses de l’Université Laval, p.223 à 225.

- Au jour le jour, novembre 2002

Histoire du boulevard Des Prairies

Connu autrefois à Laprairie sous l'appellation de Pointe-à-Jacob et de chemin Brosseau, ce rang qui est devenu le boulevard des Prairies (A) (maintenant à Brossard) a connu un essor particulier au milieu du XIXe siècle, grâce à sa gare. Partant du rang de Saint-Lambert (aujourd'hui, Marie-Victorin) (B) qui longeait le fleuve, il traversait la côte Saint-Lambert, la côte des Prairies et la côte Ange Gardien, pour se terminer au rang Saint-Michel (chemin Lapinière) (C).

Dans un premier volet, il sera question de ses débuts et dans un second, de son développement durant le XIXe siècle.

( ) : voir carte annexée

Ses débuts

Le boulevard des Prairies a commencé à prendre forme au début du XVIIIe siècle. En 1673, la presque totalité des terres de la rive droite de la rivière Saint-Jacques (D) (concession sud-ouest de la côte Des Prairies) étaient déjà concédées mais peu développées à cause de la guerre iroquoise. Lorsque les terres du deuxième rang de la côte Des Prairies furent concédées (concession Nord-Est), principalement en 1717, le besoin d'un chemin devint crucial.

Dans les contrats de concession, l'obligation d'ouvrir un chemin et creuser un fossé revenait aux censitaires LES ORIGINES DE LA PRAIRIE, 1667-1697, Yvon Lacroix, éd. Bellarmin, pp. 97-101, pp. 117-121.. Les habitants ont donc ouvert un premier chemin plutôt grossier et étroit, pas toujours praticable. Dans les années qui suivirent, la partie du chemin parallèle à la rivière, se développa. Il fallut attendre que les terres de la côte Ange Gardien soient concédées (à partir de 1736) pour le prolonger graduellement, et cette partie divergea de la rivière pour s'enfoncer directement dans les terres. Durant toutes ces aimées, il servit aux déplacements des familles des cultivateurs : on retrouvait les Brosseau, Brossard, Dumontet, Moquin, Ste-Marie, Bisaillon, Bourassa, Lefebvre, Sénécal et autres.

Réalisant l'importance d'avoir un meilleur lien routier entre les villages, seigneuries et concessions, le Conseil souverain de la Nouvelle-France nomma dès 1697 une autorité responsable d'établir un réseau des chemins : le grand-voyer, aidé dans sa tâche, par le sous-grand-voyer.

Suite à une inspection, le sous-grand-voyer Paul Jourdin ordonna, le 14 septembre 1754, la réfection de la partie du chemin Des Prairies traversant la côte des Prairies. Des plans furent tirés par le Sieur Paul Labrosse : le chemin fut élargi et de meilleure qualité Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne)..

En 1780, ce sera la partie traversant la côte Ange Gardien qui sera refaite en continuité avec la partie précédente Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne).. Pendant toutes ces années, les décisions concernant l'entretien du chemin et l'arbitrage lors de litiges étaient confiées à un comité de citoyens, souvent d'anciens miliciens et des cultivateurs implantés depuis longtemps. Ces décisions étaient généralement notariées et approuvées par le grand-voyer de l'époque, François-Marie Picoté de Bellestre. Les coûts reliés à l'entretien des chemins et des cours d'eau étaient répartis entre les cultivateurs de la côte.

Mais dès 1841, la formation graduelle des municipalités (1846 pour Laprairie) fera disparaître la charge de grand-voyer. En 1855, l'adoption de l'acte des Municipalités et Chemins du Bas-Canada transférait la construction et l'entretien des routes aux autorités municipales; ce qui déchargea enfin les habitants d'une lourde responsabilité pour les années futures.

Son développement jusqu’au XXième siècle

École (H)

En 1834, la construction de l'école de rang n° 5 fut le premier bâtiment public à voir le jour sur ce rang. Sa construction fut votée le 27 juin 1834 Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. et l'instituteur était engagé le mois suivant. Donc, construite dans un délai d'un mois, le bâtiment était sûrement de bois. Justin-Louis Héroux y sera le premier instituteur. « Il doit enseigner du mieux que sera possible aux enfants de la côte des Prairies, […] lecture, l'écriture, l'arithmétique, catéchisme; […] Qu'il est bon instituteur en pareil cas… On lui fournit l'école, au moins 20 écoliers; pour chaque écolier, il recevra 20 sous par mois et une corde de bois franc. Poêle de fonte, tables et bancs pour écoliers sont fournis. Gratis pour enfants pauvres, jusqu'à 10. Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. » . Cette école, reconstruite ultérieurement, existe toujours au même endroit. C'est aujourd'hui une propriété privée.

Gare Brosseau (G)

En 1860, l'ouverture du pont Victoria amena plusieurs changements, dont la déviation de la voie ferrée (F) à travers les terres des côtes Des Prairies et Ange Gardien afin d'établir le lien ferroviaire Montréal-Saint-Jean. Le village de Laprairie étant contourné par le train, la construction d'une nouvelle gare fut nécessaire. La gare Brosseau propriété de la compagnie Le Grand Tronc fut donc érigée à la jonction du chemin Des Prairies (le chemin Brosseau à cette époque) et de la montée Brosseau (E) qui reliait le chemin Des Prairies et le chemin Lapinière (aujourd'hui, autour de la rue Ontario à Brossard). Une maison attenante à la gare servait d'habitation à la famille du chef de section Recensement 1878..

Cette gare joua un rôle essentiel pour le transport des marchandises et des personnes dans la région, du moins jusqu'à l'ajout de la nouvelle voie ferrée à destination des É.-U. et de la gare de Laprairie vers 1880. Entre autres, les cultivateurs du coin y expédiaient le foin, l'avoine et leurs produits laitiers pour la ville LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. La gare Brosseau était encore opérationnelle en 1902 et l'a probablement été quelques années encore Fonds Élisée Choquet, fiche 4.44, procès-verbal, 1 oct. 1902..

Commerçants et professionnels

Dans les années qui suivirent l'implantation de la gare, des petits commerçants et professionnels s'établirent discrètement sur le chemin Des Prairies qui avait toujours été habité principalement par des cultivateurs. Ainsi, sur la liste électorale de 1889, nous retrouvons un épicier, deux commerçants, un médecin vétérinaire, un dentiste et un forgeron LISTE DES ÉLECTEURS – 1889 pour la municipalité de Laprairie.. Au début des années 1900 (estimation), le magasin général Dumontet (I), situé près de la voie ferrée était réputé pour sa grande variété de marchandises et ce magasin offrait les services postaux LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. Malgré tout ce vent de progrès, les habitants du chemin étaient toujours rattachés à l'église de La Nativité (M) et tous les dimanches vers 8 h 45, chaque famille préparait sa charrette (ou son traîneau ) et ses chevaux pour se rendre à la grand-messe du village.

En temps d'inondation, « les paroissiens prenaient le chemin de fer qui conduit à Laprairie, s'assoyaient une quinzaine de personnes sur une traverse de chemin de fer, tirée par un HAND CAR, machine à pompage, qui pompait l'eau. Rendues aux rues, ces personnes prenaient des chaloupes pour se rendre à l'église. LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels. »

En 2002, le boulevard Des Prairies a gardé, dans sa partie située entre la voie ferrée et l'autoroute 10, son côté bucolique d'autrefois. Vous pouvez toujours y admirer l'école de rang, le magasin Dumontet, et les maisons historiques Brossard (J) – près de la voie ferrée –, Sénécal (K) et Deschamps (L) – près de l'autoroute 30 – qui sont des propriétés privées. Une belle occasion de faire un retour dans le passé!

- Au jour le jour, octobre 2002

La maison Brossard

On se souvient avec nostalgie de la maison Brossard construite à la côte Saint-Lambert et démolie en 1967 lors de la construction du pont Champlain et de l'autoroute 10. Mais peu de gens connaissent l'existence d'une autre maison Brossard située au 4240, Chemin des Prairies à Brossard. Voici un bref aperçu de ses propriétaires (ou censitaires), tels que retrouvés à travers les recensements à différentes époques.

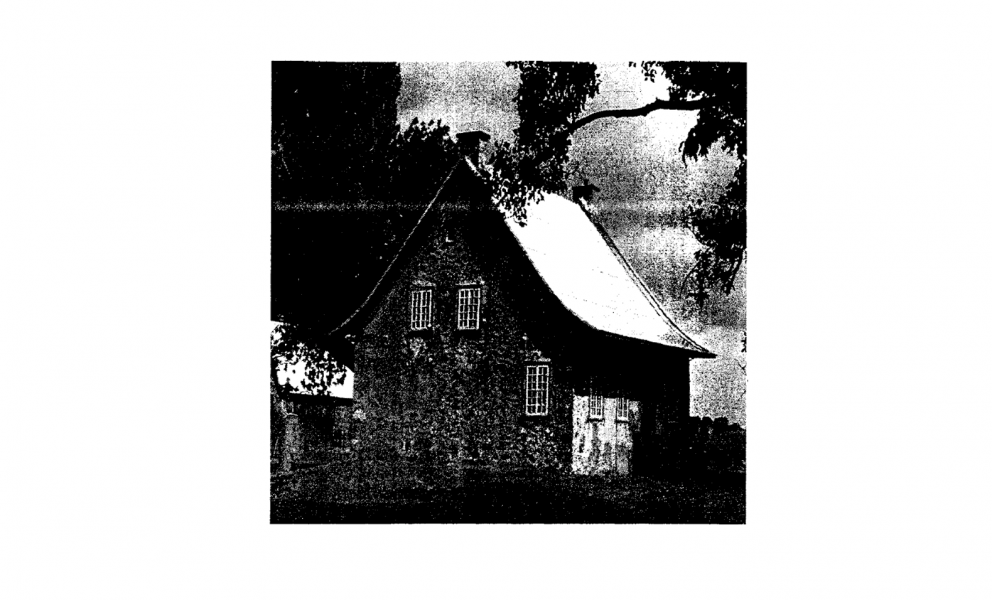

De père en fils

Construite en 1784, sur le terrier 18, cadastre 228, perpendiculairement au chemin Brosseau (aujourd'hui Chemin des Prairies) sur la côte des Prairies, cette spacieuse maison de pierre démontre une certaine aisance de cette famille Brossard et le désir de voir s'y établir des familles nombreuses. De génération en génération, les cultivateurs qui l'ont habitée ont su préserver sa beauté et son confort.

Premiers habitants

Louis Brossard et Josette Brosseau se sont mariés le 16 février 1784 à La Prairie (couple c. 01). Désireux de s'établir solidement, ils ont construit (ou fait construire) cette année-là, la maison de pierre sur une terre fertile d'une superficie de 62 arpents. Quelques années plus tard, Josette Brosseau mourut et Louis se remaria le 17 nov. 1806 (c. 02) avec Marie-Agnès-Marguerite Sainte-Marie. En 1829, suite au décès de Louis, c'est désormais sa veuve que l'on retrouve comme censitaire aux recensements de 1832 et de 1836. En 1834, l'école rurale no 5 est construite de l'autre côté du chemin, face à leur maison.

Seconde génération

Casimir Brossard (fils du c. 02) prend la relève. Marié le 22 nov. 1836 à La Prairie avec Eulalie Ste-Marie (c. 03), il devient un cultivateur prospère. Au recensement de 1851, il y est recensé ainsi que son épouse, leurs 7 enfants ainsi que 2 engagés et une domestique. Dans le livre des cadastres abrégés de 1863 (Henry Judah), il est censitaire de 7 terres sur la Côte des Prairies (dont le terrier 18, celui de la maison ancestrale), de 2 terres sur la Côte Ange-Gardien et d'un emplacement au village. En 1860, c'est l'ouverture du chemin de fer St-Jean-Montréal (via le pont Victoria) et de la gare Brosseau; la voie ferrée croise désormais la terre des Brossard. Cette nouveauté facilitera la vente de leurs produits à la ville. Casimir est décédé en 1867 à l'âge de 54 ans.

Troisième génération

Au recensement de 1878, on constate que c'est Louis-Casimir, fils du c. 03, qui occupe la maison avec sa femme, Anna Trudeau, qu'il a épousée le 23 nov. 1874 à Longueuil (c. 04). Sa mère, veuve Eulalie Brossard, vit avec eux. La présence d'un second chemin de fer vers 1880 (É.-U./Montréal) qui passe juste derrière leur maison, viendra certainement perturber la tranquillité de l'endroit. Louis-Casimir est décédé le 28 juin 1898, âgé de 59 ans.

Quatrième génération

Alexandre Brossard et Éliza Gagnon se sont mariés le 21 février 1911 à La Prairie (c. 05). Ils continueront de bien entretenir la demeure ancestrale. Alexandre est décédé le 22 oct. 1963 à 86 ans.

Cinquième génération

Le 22 juillet 1965, la succession d'Alexandre Brossard est réglée et ce sont ses trois enfants, Annette, Yvonne et Jean-Paul qui héritent à part égale de la propriété et habiteront la maison. En 1989, Annette décède. Jean-Paul et Yvonne resteront co-propriétaires jusqu'au décès de celle-ci en 1997. Jean-Paul Brossard deviendra ainsi propriétaire unique et dernier occupant de la maison. En 2002, la maison est toujours là, bien conservée, avec ses dépendances en annexe. Il semble que la disposition des pièces intérieures n'ait pas été modifiée et aucun ajout majeur n'a été fait au bâtiment depuis sa construction. La maison aurait donc été conservée dans son intégralité depuis 1784. Au contraire de ses voisines un peu plus loin sur le même Ch. des Prairies, la maison Brossard n'a jamais été classée historique malgré son âge, son état de conservation et ainsi que de la présence d'un caveau en pierre également d'origine.

Plusieurs s'inquiètent pour son avenir et craignent qu'elle passe un jour sous le pic des démolisseurs, au profit des nouveaux projets domiciliaires. Ce serait bien dommage, pour la Ville de Longueuil, arrondissement Brossard qui n'en a déjà conservé que très peu, de perdre un de ses derniers trésors historiques!

Réf : Archives photos, SHLM

Recensements Fonds Élisée-Choquet : 3.171 et 3.173

Le Train des Retrouvailles, SHLM.

Cadastres Abrégés des Seigneuries appartenant à la Couronne, H. Judah 1863

Répertoire des mariages 1670-1968, église de la Nativité, La Prairie

- Au jour le jour, septembre 2002

Meurtres à La Prairie : l’affaire Stanislas Barreau

En 1865, la paroisse de La Prairie et toute la région de Montréal vivent une agitation extrême pendant 10 jours. Mais où est donc caché Stanislas Barreau, l’assassin? Voici le récit de cet événement.

Le dimanche 28 mai 1865. Comme à tous les dimanches, la famille Moquin, résidant sur le chemin Brosseau (aujourd’hui ch. des Prairies), quitte sa demeure pour la messe au village. Il y a le fils Casimir, sa femme, ainsi que les vieux parents, le père Alexis Moquin et sa femme Lucie. À son habitude, Casimir confia ses 2 fillettes et sa maison aux bons soins des deux servantes pendant son absence.

Après le départ de la famille, un visiteur inattendu se présenta au domicile Moquin. La servante, Marie-Louise Sauvage, 30 ans, reconnut par la fenêtre un ancien employé de la ferme, Stanislas Barreau, et en informa la seconde servante, la jeune Délima Duquet, 14 ans. Prétextant chasser le gibier, Barreau, qui était armé d’une carabine et d’un pistolet à la ceinture, pria les deux femmes de lui servir un déjeuner.

Après s’être rassasié, Barreau, sous la menace de son fusil, exigea l’argent caché, car c’était connu que le père Alexis gardait de l’argent dans la maison, mais tous en ignoraient la cachette. N’obtenant point l’argent convoité, Barreau passa aux actes. Il fit feu sur l’aînée des servantes à six reprises, la tuant ainsi que la fillette Moquin âgée de 2 ans qui la suivait. Ensuite, il visa la jeune servante qui s’était réfugiée sous une table avec le bébé, âgée de 6 mois. Barreau l’ayant ratée, la jeune Duquet feignit d’être morte.

Il put enfin rechercher l’argent qu’il trouva dans un coffre de bois fermé à clé qu’il enfonça sans problème (entre 500 et 600 $ dont des pièces d’or et de la monnaie). Croyant n’avoir laissé aucun témoin de son crime, il mit le feu à la maison et déguerpit à toute vitesse.

La fuite

Après 10 jours d’intenses recherches, il fut retrouvé à Kingston quand tous le recherchaient à Montréal. En effet, on l’avait vu traverser le fleuve en canot. Donc, une garde civique de 300 hommes fut mobilisée pour sa capture et son portrait fut diffusé abondamment. Mais c’est avec un cheval volé qu’il atteignit Kingston. De là, Barreau comptait bien s’embarquer pour l’Angleterre. Toutefois, ses plans furent déjoués par une imprudence : il avait payé un maître d’hôtel de Kingston avec une pièce de 10 $ américain en or, ce qui rendit l’hôtelier soupçonneux. Il fut donc retrouvé le 5 juin. Son procès se déroula en septembre et il fut exécuté en novembre 1865.

Qui était Stanislas Barreau?

Né à La Prairie le 7 mai 1842, Stanislas Barreau y vécut son enfance. Jeune homme, il travailla comme engagé chez des cultivateurs. D’ailleurs, entre l’âge de 13 et 17 ans, il fut même au service d’Alexis Moquin père, et y demeura à deux reprises pour une durée d’environ trois années. À 18 ans, il s’engagea dans l’armée américaine qu’il déserta après avoir obtenu sa prime d’embauche. Depuis son retour, il vivait à Montréal, rue de La Visitation, avec sa femme et son enfant. Il était connu des services policiers pour être un voleur. Au moment de son crime, il était âgé que de 23 ans.

Réf : F.É.C. : 3.134

Extraits de La Minerve : 30 et 31 mai, 5 juin 1865 (portrait inclus)

Extrait de La Presse : 19 mars 1903

B.M.S., S.H.L.M.