Au jour le jour, janvier 2001

Larin, Robert. Brève histoire du peuplement en Nouvelle-France Les éditions du Septentrion, Québec, 2000, 226 pages.

Bien qu'il n'en soit fait mention nulle part, ce livre donne l'impression d'être l'édition d'un mémoire de maîtrise ou encore d'une thèse de doctorat. Avec ce collage de onze chapitres (chacun aurait pu être l'objet d'une publication indépendante) et d'une conclusion on est loin du roman historique. Les neuf premiers chapitres sont tous très courts et truffés de statistiques, de textes complémentaires (dont l'intérêt est inégal, parfois anecdotique) qui recoupent le texte principal, d'encarts sur certains individus et de considérations générales sur la population de la Nouvelle-France.

L'auteur et l'éditeur ont également choisi de reporter les notes de bas de page, souvent fort longues, à la fin de chaque chapitre, ce qui rend la lecture fastidieuse. Enfin des quelques dizaines d'illustrations qu'on y trouve, aucune n'est vraiment nouvelle, la plupart ayant déjà été largement vues dans d'autres publications sur la Nouvelle-France. L'index onosmatique de la fin permet au généalogiste ou à l'historien de retrouver rapidement de brèves notes sur quelques dizaines d'ancêtres d'origine française.

Bref si des 226 pages qui constituent ce livre l'on exclut les notes explicatives, les illustrations, les encarts, l'index et la bibliographie, il reste bien peu de place au propos principal. Les chapitres 10 et 11 ainsi que la conclusion résument très bien l'essentiel pour le lecteur; particulièrement le chapitre 10 qui raconte l'évolution chronologique détaillée du peuplement de la Nouvelle-France à partir des premiers amérindiens. L'auteur y propose des chiffres révisés à la hausse sur les populations de Terre-Neuve, l 'Acadie, la Louisiane et le Canada aux 17e et 18e siècles. Il serait intéressant de comparer ces chiffres avec d'autres études du même genre.

Je vous livre dans les lignes qui suivent quelques idées majeures de cette publication:

«La France n'eut jamais de véritables projets de colonisation en Nouvelle-France.»

La structure économique du Canada basée sur le mercantilisme et la traite des fourrures ne favorisait guère son peuplement qui, jusqu'en 1663, fut abandonné aux compagnies de fourrures. Ce n'est pas non plus l'importance commerciale du Canada qui allait en assurer le peuplement : la fourrure et la pêche n'attirent pas les familles. Ainsi l'immigration familiale n'est pas encouragée ; de 1647 à 1760 le Canada ne verra arriver que 250 couples mariés. Davantage qu'une colonie de peuplement, la Nouvelle-France allait devenir un lieu de mission et de comptoirs marchands. Le processus migratoire centré sur les besoins des compagnies entraîne une disproportion des sexes (en 1663 les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes) et le nombre excessifs de célibataires masculins ne contribue en rien à l'accroissement naturel de la population.

Sans doute à cause de la difficulté du climat et d'une conjoncture économique peu attrayante le pouvoir d'attraction du Canada était donc faible par rapport aux autres colonies d'Amérique (Guyane, Antilles Caraïbes etc.), et on y attirait de 13 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Ces constatations amènent l'auteur à se pencher sur les origines, tant ethniques que sociales des immigrants, et sur les motivations des différents groupes sociaux à venir s'installer au Canada: nécessité de gagner sa vie, refaire fortune, désir d'apostolat, échapper à sa condition sociale, obéissance au supérieur d'une communauté religieuse, suivre le chef de famille, mobilité professionnelle etc. Soixante-dix pour cent des arrivants sont de petites gens : huguenots, soldats (20% seraient restés ici), engagés ou hommes de métier (50% se sont établis ici), esclaves, 770 filles du roi, prisonniers et déportés. La bourgeoisie compte pour peu alors que la noblesse et le clergé composent le reste mais ne contribuent en rien à l'accroissement démographique.

Par contre, si le Canada attire peu, plusieurs de ceux qui y viennent s'y établissement à demeure.

«Avant 1760 environ 30 000 Français avaient hiverné au Canada où 14 000 s'étaient établis à demeure.»

Mais cela ne suffit pas; ainsi au moment de la Conquête en 1760 la Nouvelle-France qui possède un territoire immense, accuse un sérieux déficit démographique face aux treize colonies anglaises: 85 000 habitants (dont 70 000 au Canada) contre plus d'un million chez nos voisins du sud.

Comment expliquer alors la survivance française?

«Par l'implication particulière. très bien réussie d'ailleurs, d'une minorité d'entre eux, soit les quelque 6 500 Français qui allaient devenir les ancêtres d'un peuple» et par la super fécondité (longtemps avant la Conquête) d'un petit nombre de femmes (environ 2 700 femmes seraient venues ici dont 1 500 ont laissé une descendance) qui avaient émigré de France vers le Canada ou vers l 'Acadie et dont le taux de natalité allait largement suppléer à une immigration toujours anémique.

Somme toute il s'agit d'un livre d’un intérêt évident: à consulter malgré ses défauts de conception et ses nombreuses répétitions.

L'été dernier, la compagnie de téléphonie cellulaire Bell Mobilité a proposé d'utiliser le clocher de l'église de La Nativité dans le Vieux-La Prairie afin d'y installer une antenne pour les communications téléphoniques. Elle vise ainsi à combler une lacune dans son réseau d'antennes sur la Rive-Sud. Dans le projet proposé par Bell Mobilité, des éléments du clocher devaient être remplacés par des structures de fibre de verre (colonnes et éléments décoratifs). De plus, un appentis construit à l'arrière de l'église dans l'ancien cimetière aurait abrité les éléments électroniques.

Toutefois, devant l'opposition au projet exprimée par les principaux groupes intervenants dans le domaine patrimonial, la Commission des biens culturels du Québec a décidé de tenir des audiences au mois d'août à La Prairie. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) a bien entendu été convoquée à ces audiences. La SHLM avait déjà fait connaître son opposition au projet tel que présenté par Bell Mobilité, sans toutefois fermer la porte à des solutions de rechange. Un des arguments avancés étaient qu'on ne devait pas porter atteinte à la structure du clocher et de l'église sise à l'intérieur de l'arrondissement historique. La SHLM craignait aussi que les travaux n'endommagent la structure. De plus, elle émettait des réserves quant à la conservation et à l'entreposage des structures du clocher pendant la période d'utilisation de celui-ci. La présence d'un appentis accolé à la sacristie près du muret de pierres qui encerclait l'ancien cimetière causait un grave préjudice à un secteur historique de haute valeur en portant atteinte à son unité architecturale.

Lors des audiences, le président de la Fondation Royal-Roussillon, M. Yves Bellefleur, a proposé de suspendre les antennes aux colonnes actuelles plutôt que de les inclure à l’intérieur de nouvelles colonnes en fibre de verre. Il a cité en exemple l'église de Saint-Mathias. L'impact visuel est minime et l'intégrité du clocher est préservée. De plus, le garage qui se situe à l'arrière du presbytère actuel pourrait servir à intégrer les éléments électroniques servant à la communication. Ainsi le paysage et les éléments historiques ne seront pas perturbés. Il semble que ce soit cette dernière solution que le ministère de la Culture et des Communications retiendra. Ajoutons que la SHLM est favorable à celle-ci. Au moment d'écrire ce texte, le bureau régional de la Montérégie a pu confirmer que la première proposition de Bell Mobilité n'avait pas été retenue sans pouvoir me confirmer si celle de M. Bellefleur avait été acceptée. Cependant, une demande de permis de recherches archéologiques a été effectuée pour des fouilles dans le stationnement de l'église cet hiver. Cela semblerait confirmer le creusage pour la pose des câbles vers le presbytère. L'installation des antennes devrait être complétée d'ici la fin de l'hiver. Nous vous donnerons d'autres informations dans les prochains bulletins.

Fondée dans le but de protéger le patrimoine de La Prairie, votre Société historique poursuit donc son oeuvre afin de pouvoir léguer aux générations futures un environnement bâti qui témoigne le plus fidèlement possible de notre riche passé.

L'historien Louis Lavallée a dépouillé 558 contrats notariés, dans la Seigneurie de La Prairie, des origines à 1760. La grande majorité des mariages étaient endogamiques. Un des conjoints provenait quelques fois de la Seigneurie de Longueuil, voisine immédiate. Montréal, centre économique, permettait également contacts et rencontres avec La Prairie.

Lavallée constate un fait surprenant. Puisque La Prairie était depuis les débuts un lieu de passage pour de nombreux «étrangers», les alliances avec ces jeunes en transit étaient pratiquement inexistantes. Dans la colonie, sous le Régime français, ce sont les parents qui exerçaient une influence prépondérante. Ce sont d'abord les intérêts de ceux-ci qui primaient et tant mieux si l'attirance mutuelle des futurs conjoints est satisfaite !

Les alliances envisagées devaient favoriser la transmission du patrimoine foncier, unique richesse des colons censitaires. Ces terres de grande superficie étaient la promesse d'un avenir porteur d'une relative aisance. La coutume, bien établie, favorisait les mariages croisés, sur plusieurs générations si possible. On choisissait des mariages à l'intérieur de la parenté: frères et soeurs, cousins et cousines, etc… Lavallée note qu'on n'accepte pas la consanguinité, contrairement en Acadie où une population plus restreinte obligeait à des mariages avec des parents liés par les liens du sang.

L'analyse d'une trentaine d'alliances, des débuts de la Seigneurie à 1760, illustre cette stratégie des mariages croisés. Le couple André Babeu et Anne Roy, venu directement de France, se marie à La Prairie en 1689. Issus de ce couple, s'uniront par mariage 3 Beaudin, 3 Deniger, 2 Mesny et 2 Surprenant.

La population de la Seigneurie s'accroît sensiblement à la fin du 18e et au 19e siècle. La coutume établie pendant les cent premières années sera modifiée. Les terres seront morcelées par les héritages et la carte de 1861 montre d'étroites bandes parallèles, illustration des divisions des domaines d'origine.

Après ce bref historique traitant des biens fonciers et des alliances visant à en préserver la propriété, étudions rapidement les mariages des paysans en Nouvelle-France. Les fréquentations sont de courte durée et dans ce mi I ieu majoritairement rural:

« Il faut se déclarer aux pères et mères au bout de quatre visites qu'on fait à leurs filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce »

La Homan, militaire français, observateur de la fin du 17' siècle.

Au milieu du 18e siècle, le voyageur suédois Pehr Kalm observe les mêmes comportements. Un jeune homme peut faire la cour à une fille uniquement dans le but d'un éventuel mariage.

Pour que le mariage soit reconnu par le curé et les parents, les deux futurs époux doivent obligatoirement se rencontrer chez le notaire. Ces contrats officiels permettent de dater l'année du mariage et les noms des pères et mères. Ces documents qui nous sont parvenus à travers les siècles, stipulaient d'abord la communauté de biens qui, selon la coutume de Paris (1664) investissait le mari de tous les pouvoirs d'administration des biens dès le jour du mariage.

Les futurs époux ne détenaient pas de biens d'une grande richesse. Les filles apportaient peu de biens matériels, les garçons avaient quelques fois réussi à bâtir la petite demeure du couple. Les parents acceptaient de loger la nouvelle famille pendant un an, si nécessaire.

La cérémonie religieuse suivait de près la signature du contrat devant notaire. Janvier était le mois préféré pour le mariage, sinon on optait pour novembre ou février. Les périodes de l'Avent (Noël) ou Carême (Pâques) n'étaient pas acceptées par l'Église. Les autres mois de l'année étaient réservés aux travaux agricoles.

Pendant 3 semaines consécutives il y avait publication des «bans» à l'église, le prêtre pouvait ainsi être rassuré quant aux empêchements au mariage. Bien plus, les futurs mariés devaient obligatoirement se présenter au confessionnal, deux jours avant la cérémonie.

À l'église, le jour venu, le père accompagne la future épouse qui, selon le Rituel de Mgr De St-Vallier, « doit avoir la tête voilée et son sein ne doit pas être découvert ». Au cours de la cérémonie, le prêtre, s'adressant à l'épouse, exprime très clairement que la femme doit être soumise à son mari.

Puis vient la fête où éclate la joie. Y sont conviés tous les voisins et la parenté élargie. On mangeait, buvait, chantait et dansait jusqu'au lendemain. Entre autres mets, le porc était apprêté de plusieurs manières. Malgré les sévères directives de Mgr de St-Vallier ordonnant que soient bannis «impiété et bouffonnerie», le bon peuple s'amusait à sa guise.

Les festivités terminées, le couple s'installait dans son nouveau chez soi. Ayant satisfait aux obligations de l'État et de l'Église, les époux pouvaient se reproduire légalement. L'histoire nous apprend que les familles étaient habituellement nombreuses. Faute d'apport suffisant de la France, la population se chiffre à 60,000 personnes en 1760 [voir à ce sujet l'article: J'ai lu pour vous! dans le présent numéro], lors de la conquête. Les colonies anglaises du sud sont peuplées, à la même période, de plus d'un million de personnes…

Bibliographie :

Lavallée, Louis. La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen's University Press, 1992

Lachance, André. Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, Libre Expression, 2000

Greer, Allan. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Boréal, 1998

Prompt rétablissement

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Claudette Houde qui a dû être hospitalisée avant les Fêtes. Rappelons que Mme Houde est une pionnière de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Elle faisait partie en 1972 du groupe fondateur.

Travaux de rénovation

Les travaux de rénovation qui devaient avoir lieu à notre local pendant la période des Fêtes ont été retardés. Ils commenceront probablement au mois de janvier. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au (450) 659-1393.

Nouveau numéro de télécopieur

Avec notre nouveau lien Internet par module câble, notre seconde ligne téléphonique est devenue pratiquement inutilisée. C'est pourquoi nous ne conserverons qu'une seule ligne téléphonique, soit le 659-1393. Ainsi donc le numéro du télécopieur (fax) est maintenant le même que notre ligne principale: (450) 659-1393.

La prochaine conférence de la Société historique de La Prairie aura lieu le mercredi 17 janvier à 20h00 au local de la rue Sainte-Marie. Le conférencier est le professeur d'histoire Marcel Roy qui nous parlera de l'enseignement de l’histoire au secondaire.

Au jour le jour, décembre 2000

En décembre de chaque année, un appel tout particulier est lancé aux résidents des villes et villages du Québec afin de les inviter au partage envers les plus démunis. Les sociétés de bienfaisance reçoivent les dons et les distribuent à l'occasion des fêtes de Noël.

Au Québec, cette coutume date du début de la colonie et l'historien Jean Provencher en donne la description dans son volume « C'était l'hiver ».

Dans la Seigneurie de La Prairie, tout comme ailleurs en Nouvelle-France, on aidait les moins nantis à fêter le Nouvel An dans la joie…

***

Extrait tiré de « C'était l'hiver »

On ne s'entend pas sur l’origine de cette vieille coutume venue de France. Des ethnologues la font remonter à l'époque druidique, quand les prêtres de la Gaule antique cueillaient le gui au jour de l'An sur les chênes des forêts sacrées, en poussant le cri de réjouissance « Au gui l'an neuf! » D'autres affirment que la guignolée vient des Phéniciens qui avaient l'habitude de s'échanger une fois l'an des pots de blé vert en guise de réjouissance, tout en répétant « Eghin on eit », c'est-à-dire « le blé naît, la vie ressuscite! ».

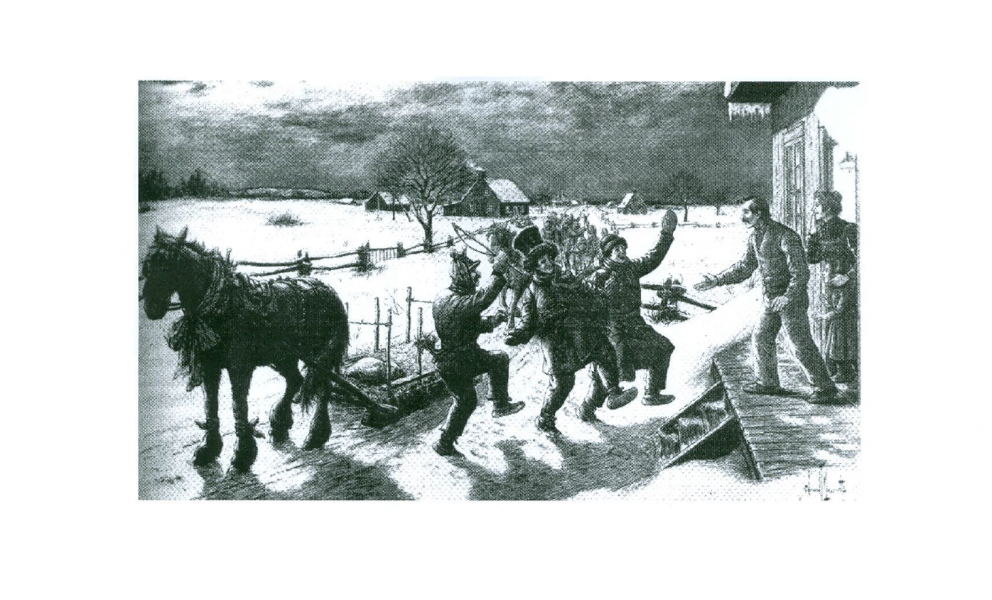

Chose certaine, dans la vallée du Saint-Laurent, la guignolée, aussi appelée ignolée ou lignolée, continuera de se pratiquer. La veille du jour de l'An, des jeunes gens se réunissent en bandes pour battre les rangs de la paroisse au son de la musique. On espère recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d'égayer leur temps des fêtes. À Saint-Justin, dans le Trompesouris, on court la guignolée pour le vieux Dubé et la veuve Crochetière; alors que dans l'Ormière on le fait pour le père Lafontaine.

Le 31 décembre donc, les enfants ont le nez collé à la vitre pour surveiller la venue des guignoleux. Les « ignoleux » se voient de loin; ils forment une joyeuse bande défilant en désordre. « V'là la guignolée! » s'écrie soudain l'un des marmots. Alors, du plus jeune au plus vieux, on « se poussaille » pour s'habiller et aller au devant des quêteurs. Le père et la mère de famille préparent une collation et mettent sur la table les dons faits aux pauvres.

La troupe qui pénètre dans la cour ne prend pas d'assaut la maison; il y a un cérémonial à respecter. On entonne d'abord la chanson « La guignolée », que tous connaissent par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse ouvrent alors la porte et invitent les guignoleux à entrer. Là où la bande est trop nombreuse, on n'en fait venir que quelques-uns. Après un beigne, un morceau de pain, une rasade de rhum et l'échange de quelques nouvelles, les quêteurs s'en retournent, portant dans les voitures les dons qu'on a bien voulu leur faire. Et le groupe reprend son chemin, escorté de tous les enfants et des chiens du voisinage. La musique reprend de plus belle; l'heure est à la joie.

Presque toutes les maisons de la paroisse sont ainsi visitées. La quête terminée, on divise en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis. Quel bonheur alors pour eux de recevoir des vivres, des vêtements et une provision de bois de chauffage! Tout juste la veille du nouvel an, ces biens prennent l'allure d'étrennes.

Source : Provencher, Jean. C'était l'hiver, La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent, Boréal, 1986, p. 97 à 99.

Au mois d’avril 1999, nous vous avions parlé d’un projet d’échanges et de coopération en archéologie entre la France et le Québec patronné par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Les équipes d’archéologues des deux pays devaient alors commencer les recherches à La Prairie et en France au cours de l’été 2000. Malheureusement, le projet a connu quelques retards dus à des problèmes administratifs et organisationnels du côté français. Ces problèmes ont été résolus et nous pouvons maintenant vous annoncer que les recherches s’effectueront au mois de juin à La Prairie et au mois d’août en France.

Les fouilles auront lieu à l’arrière de l’« Hôtel Tourist » près de la rue Saint-Ignace. Elles compléteront celles entreprises par l’Université Laval l’été dernier. Cette année s’ajoutera une équipe d’archéologues français de La Rochelle. Le projet de fouilles doit se poursuivre pendant trois ans, donc jusqu’en 2003. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine participera au projet en ce qui a trait à la mise en valeur du site lors des fouilles. De plus, les nombreuses données qui proviendront des recherches seront mises en valeur de différentes façons (expositions, visites guidées, site Internet, publications, etc.). La SHLM sera, bien entendu, au cœur de cette mise en valeur pendant et après les recherches. Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet dans les prochains Au Jour le jour.

Les personnes qui ont assisté à la dernière conférence de l’année de la Société historique de La Prairie ont apprécié la conférencière Marie-Laure Simon. Celle-ci est venue nous parler de la spiritualité amérindienne. Mme Simon est une religieuse mohawk originaire de Kanesatake (Oka). Malgré qu’elle soit de la Congréation de Notre-Dame, Mme Simon s’intéresse à la spiritualité amérindienne depuis plusieurs années. Elle nous a introduit à l’approche religieuse amérindienne qui se caractérise par les liens étroits qu’elle entretient avec les éléments de la nature. Mme Simon a prié à la manière mohawk en brûlant des herbes et en se tournant vers les quatre points cardinaux en invoquant le grand Esprit ou le Créateur. De même, elle nous a expliqué la signification symbolique des éléments utilisés. Elle nous a aussi indiqué que les religions amérindiennes étaient moins hiérarchisées que celles des Européens. Ainsi, il n’y a pas de clergé amérindien. Rien n’est imposé et la spiritualité est plutôt une affaire personnelle. C’est pourquoi Mme Simon ne voit pas de conflit entre son appartenance à la Congrégation de Notre-Dame et son cheminement à travers la spiritualité amérindienne. Si l’église catholique est plus réticente, le monde amérindien reste ouvert à l’accueil des autres religions. On peut d’ailleurs en trouver une confirmation dans les Relations des Jésuites.

La conférence s’est terminée par le partage de la « bannick », qui est un pain amérindien sans levure fait avec de la farine de maïs.

En juillet 1986, La Prairie fêtait avec faste le 150e anniversaire du premier train au Canada. Pour souligner l'occasion, le Gouverneur général du Canada à l'époque, madame Jeanne Sauvé, dévoilait une plaque commémorative en bronze. Cette plaque fut apposée sur la réplique de la première gare qui sert aujourd'hui de centre d'information touristique sur le Chemin de Saint-Jean.

Hélas dans l'année qui suivit la plaque en bronze disparut de son emplacement. Nous lançons un appel à tous afin de la récupérer pour la remettre en place.

Cette plaque est ornée au centre du sommet des armoiries et de la devise du Québec et porte au bas en grosses lettres l'inscription : COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Voici le texte principal :

Il y a un siècle et demi le premier train canadien prenait son départ d'ici vers Saint-Jean. Ce modeste tronçon de rails sur bois contenait en germe le prélude d'une nation. Bientôt le chemin de fer souderait dans la confédération un pays à la dimension d'un continent. La Prairie fut le point de départ de cette grande aventure.

Chers membres et amis,

La période des fêtes de Noël et du Nouvel An nous donne l’occasion d’échanger des vœux pour rappeler les liens qui nous unissent. Ensemble nous partageons un grand intérêt pour l’histoire de La Prairie et la généalogie des habitants qui y ont vécu. À titre de président, je nous souhaite de conserver la passion qui nous rassemble.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean L’Heureux, président

***

As president of our Society,

We wish to offer our best wishes for the Holiday Season to our English-speaking members all over North-America.

We hope that you will all continue to participate in our endeavor to help people in their research in genealogy and in the history of our community in La Prairie.

Merry Christmas and Happy New Year.

La Société historique de La Prairie

Jean L’Heureux, president

Prompt rétablissement

Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanne McLean, a été victime d’un accident automobile le 11 novembre dernier. Elle est présentement en congé de maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Puisse-t-elle être de retour parmi nous le plus tôt possible.

Bouillon maillé

Nous désirons remercier chaleureusement les membres de la Fondation de la Société historique de La Prairie et l’équipe de La Prairie en Fête pour le travail extraordinaire accompli lors de la soirée « souper Bouillon maillé » du 4 novembre dernier.

Fermeture du local

Veuillez prendre note que le local de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine sera fermé du 21 décembre 2000 au 3 janvier 2001.

Adresse Internet

Dans le numéro de novembre, nous vous avions indiqué la nouvelle adresse de notre site Internet. Malheureusement une erreur s’y était glissée. La bonne adresse doit se lire comme suit :

http://www.laprairie-shlm.com

Il en est de même pour notre courriel :

Le Petit Robert définit ainsi la généalogie : « … une suite d’ancêtres, de descendants, d’ascendants qui établit une filiation ».

C’est plus que cela. Dressez votre arbre généalogique ou venez nous voir.

Chaque fois que vous furetez ou fouillez les archives, chaque fois que vous effeuillez un registre défraîchi ayant subi l’usure du temps, vous avez l’impression de déranger un ancêtre endormi, de voyager à travers des siècles d’histoire, de mystères où à chaque virage ou tournant d’un long labyrinthe surgit un CHICOENNE au lieu de CHICOINE, un HEURTUBISE au lieu de HURTUBISE ou une KITOULAGUÉ.

La généalogie c’est un peu l’histoire de la famille qu’ils pourront compléter un peu chaque jour au fur et à mesure de la ramification de leur propre famille. Ce pourrait être le début d’une heureuse biographie. Venez nous voir afin que nous en discutions.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean Girard

Au jour le jour, novembre 2000

John Demos

Une captive heureuse chez les Iroquois (Histoire d'une famille de Nouvelle-Angleterre au début du XVIIIe siècle), Les Presses de l'Université Laval, 1999, 355 pages.

Ce récit authentique, fascinant et fort bien documenté débute à Deerfield, Massachusetts, le 29 février 1704, soit quelques années après la Grande Paix de Montréal, et s'achève pour ainsi dire à Kahnawake le 26 novembre 1785. Au cours de la guerre de la ligue d'Augsbourg (1689-1697), le petit village de Deerfield au nord du Massachusetts subira à six reprises des attaques directes menées par les Français et par les « Indiens des Français ». Après une courte accalmie, une seconde guerre intercoloniale, la guerre de la Succession d'Espagne (1702-1713), menace à nouveau la petite communauté où habitent John Williams et sa famille, éminent et influent pasteur puritain de la Nouvelle-Angleterre.

Une expédition d'une cinquantaine de Français et de quelque 200 Indiens, dont des Mohawks de Kahnawake, foncent sur Deerfield en février 1704. Le « massacre » fera 48 tués chez les Anglais et 112 captifs, dont John Williams et ses cinq enfants, qui seront ramenés vers le Canada.

Une vingtaine, surtout des femmes et de jeunes enfants, ne survivront pas à une marche longue et accablante de plusieurs jours vers le nord. De plus, John Williams ignore qu'il était visé par l'attaque puisqu'il est destiné à servir de monnaie d'échange contre un personnage clé pour les Français, lequel est déjà détenu dans une prison de Boston. Parvenus en Nouvelle-France, Williams et au moins trois de ses enfants passeront aux mains des Français pendant que Stephen (neuf ans) et Eunice (sept ans) sont gardés par les Indiens. Après une aventure de 14 mois chez les Indiens, Stephen terminera sa captivité avec son père dans un village français à l'est de Québec.

Eunice appartient désormais aux Mohawks de la mission de Kahnawake.

Comme pasteur et comme père, John Williams est fort inquiet. Pasteur puritain venu « civiliser » les « sauvages », il se voit maintenant directement aux prises avec les Français et la religion des papistes. Pire encore, sa petite Eunice est captive chez les « sauvages » catholiques où les Jésuites jouissent d'une influence déterminante.

Après de nombreux envois d'émissaires et des mois de négociations qui permettront des échanges et le rachat de prisonniers, en novembre 1706 John Williams rentre à Boston avec deux de ses enfants. À la fin de 1707 sa réinstallation à Deerfield est terminée : maison reconstruite, reprise des cultures, remariage et famille réunie à nouveau. Une seule ombre demeure : Eunice est toujours retenue chez les Mohawks.

La diplomatie, les intermédiaires ayant des contacts nombreux et importants avec les Indiens du nord, dont les Schuyler d’Albany, les offres d’échange ou de rachat de prisonniers; bref aucune des interventions en faveur d’Eunice ne réussirent à la ramener parmi « les siens ».

Pire encore, en 1712, Williams reçoit un coup terrible, il apprend le mariage d’Eunice avec un Indien. Au printemps de l’année suivante John Schuyler obtient de la rencontrer à Kahnawake. Rien n’y fait, malgré les supplications et le souvenir de ses frères et de ses sœurs, Eunice, qui d’ailleurs ne comprend plus l’anglais, refuse net de retourner en Nouvelle-Angleterre.

Dans un chapitre qui ressemble à un petit cours d’ethnographie amérindienne, John Demos consacre plusieurs dizaines de pages à expliquer comment les Indiens traitaient et considéraient les captifs qui finissaient par devenir des leurs. L’auteur situe également le contexte des relations entre les Mohawks, les Français, les Anglais et les Hollandais sur un arrière-fond de guerres et de traite des fourrures. Ainsi on comprend beaucoup mieux pourquoi Eunice est devenue en quelque sorte une « véritable Mohawk » et comment l’apport de sang nouveau, celui des captifs, dans la communauté de Kahnawake et ailleurs, explique aujourd’hui l’apparence extrêmement variée (e.g. yeux bleus, cheveux roux) des autochtones.

Demos analyse à travers de nombreux sermons les angoisses et les déchirements de John Williams face à sa fille « perdue ». Il mourra sans l’avoir jamais revue.

Après plus de trente ans au Canada, Eunice consentira enfin à une visite en Nouvelle-Angleterre. Elle reprendra contact avec son frère aîné Stephen qui, devenu pasteur comme son père, traitera lui aussi sa sœur comme une captive perdue parmi les papistes. Déchiré entre ses sentiments et ses principes religieux, dans un esprit de « rachat », il usera de pressions de toutes sortes et d’arguments financiers pour convaincre Eunice de revenir chez les Williams et sauver son âme.

Un drame historique et humain d’une grande ampleur. À lire absolument si l’on veut connaître le dénouement…

Bonne lecture!

Samedi, le 16 septembre 2000, se tenait à La Prairie, au collège Jean de La Mennais, le rassemblement des familles Gagné et Bellavance d’Amérique inc. Cent trente personnes se sont réunies, ont visité le Vieux-La Prairie grâce à des visites guidées sous la direction de madame Claudette Houde.

Parmi les participants, mentionnons la présence du maire de La Prairie, monsieur Guy Dupré, du maire de Delson, monsieur Georges Gagné, du président de la S.H.L.M., monsieur Jean L’Heureux, et à la présidence d’honneur le frère Oscar Gagné, F.I.C.; sans oublier monsieur Robert Gagné, maître Jean Gagné, monsieur Aimé Gagné et son épouse Lucille. Soulignons aussi les membres du Comité organisateurs, et particulièrement monsieur Lionel Gagné, président, et son épouse madame Lucie Bilodeau, secrétaire, qui ont réussi à faire de cette journée une réalisation remarquable.

Et c’est à cette occasion que j’ai présenté un exposé ayant pour thème : Une histoire, Pierre Ganier, un pionnier de La Prairie, dame Catherine Daubigeon, son épouse et leurs treize enfants. Voici donc, en résumé, les principaux points de cet exposé :

De Saint-Cosme-de-Vair, plus d’une trentaine de personne en émigrèrent vers la Nouvelle-France, entre 1650 et 1662 à l’exception de Louis Gagné (vers 1644), et sûrement d’autres.

Le Perche c’est le royaume de l’arbre et de l’eau; c’est aussi une identité percheronne : c’est ainsi qu’Alain dira « je suis percheron c’est-à-dire autre que normal ».

Pierre Gasnier, l’émigré du Perche, arrive à la côte de Beaupré en 1653. Fils de Louis Gasnier et de Marie Launay, il a trois frères, Noël et Jacques qui assurent la descendance française et Louis (déjà mentionné) l’époux de Marie Michel. Pierre Gasnier a épousé vers 1639 Marguerite Rosée; ils ont eu des jumeaux, Jacques et Jean, décédés en bas âge, et trois autres fils, Louis, Pierre et Nicolas, qui viennent en Nouvelle-France. À leur arrivée, Marguerite Rosée met au monde une fille, prénommée Marguerite*.

Pierre Gasnier ne vivra que trois ans à la côte de Beaupré puisqu’il décède des fièvres lentes le 30 avril 1656 à l’âge de 46 ans. Alors, Marguerite Rosée prendra le canot pour se rendre à Montréal avec Pierre, Nicolas et Marguerite; Louis, ayant manifesté le souhait de rester chez son oncle Louis, prendra le surnom de Bellavance, devenant ainsi l’ancêtre des Bellavance.

Marguerite Rosée se remarie avec le rouennais Guillaume Étienne dit le Sabre et ils habitent une terre du premier rang de l’arrière-fief Saint-Joseph.

Parlons maintenant de Pierre Ganier, le fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée : c’est un milicien qui à dix-sept ans se porte volontaire à la milice de la Saint-Famille; il est membre de la XIIIe escouade et deviendra le plus ancien capitaine de milice connu à La Prairie.

Pierre Ganier, c’est un des premiers colons de La Prairie : en 1672 et en 1705, à la côte St-Jean dite La Borgnesse, en 1673, au village fortifié de La Prairie, en 1685, à la côte St-Lambert, en 1704 et 1706 à la côte Sainte-Catherine**.

Pierre Ganier, c’est aussi un marguillier : en 1687, 1694 et 1700. Et pour citer le professeur Louis Lavallée*** : « Pierre Ganier est l’un des premiers colons de La Prairie, marguillier, capitaine de milice et personnage très important de l’histoire de la Seigneurie que les jésuites estiment ».

Pierre Ganier, en 1723, lègue à la fabrique un capital de 500 livres dont les revenus annuels serviront à alimenter en huile la lampe du sanctuaire et ce à perpétuité.

Et c,est ainsi « que le 26 mars 1726, s’éteint à La Prairie, à l’âge de 81 ans, celui qu’on appelle le bonhomme Gaigner* ».

L’épouse de Pierre Ganier est Catherine Daubigeon, la fille de Perrine Meunier et de Julien Daubigeon, un défricheur. Remarquez que Catherine Daubigeon a eu une sœur aînée prénommée Jeanne et qui n’est pas venue au Canada (greffe Antoine Adhémar, novembre 1693). Le premier acte de mariage inscrit en latin par l’auvergnat Pierre Raffeix s.j. le 19 novembre 1670 est celui de Pierre Ganier et de Catherine Daubigteon; la cérémonie a lieu à la chapelle de la mission. Pierre Ganier et Catherine Daubigeon auront 13 enfants.

« À La Prairie, la seigneurie des jésuites a donc bien constitué pour ses habitants, en majorité paysans, une unité de vie et de lieu au sein de laquelle ils ont peu définir leur sentiment d’appartenance qu’ils n’ont pas manqué d’affirmer à divers moments*** ». Pierre Ganier en fut un pionnier.

Marie Gagné, B.A., B.Sc., M.Sc.

membre de la SHLM

Ouvrages majeurs consultés :

* Gagné Robert, Instrument de recherche concernant Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et Marguerite Rosée, juin 1994.

** S.H.L.M., recherche assistée avec madame Patricia McGee Fontaine.

*** Lavallée Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, étude d’histoire sociale, McGill-Queen’s University Press, 1992.

La Prairie, c’est chez nous », Joe Rother

En octobre, nous avons énuméré certains aspects de l'histoire des familles Rother, résidents de La Prairie au début du 20e siècle. Durant cette période, Montréal a reçu un grand nombre d'immigrants juifs. Les premiers sont venus de Russie et les historiens en situent le nombre aux environs de 6000 personnes.

Vont suivre les Juifs de l'Europe occidentale, particulièrement de la Pologne et surtout d'Allemagne. Profitant des problèmes économiques de son pays, Hitler fonde le parti nazi et qualifie son peuple de maître apte à gouverner les « sous-hommes » que sont les Slaves, les Noirs et les Juifs. Ces derniers, qui avaient largement contribué à la vie économique, scientifique et culturelle de la communauté allemande, en sont exclus et voués à l'extermination.

Dès lors tous les Juifs qui le peuvent s'expatrient. En 1931, 60 000 d'entre eux avaient élu domicile à Montréal. Adrien Arcand adopte l'idéologie extrémiste des nazis et fonde vers 1930 un hebdomadaire, « Le Patriote », pour diffuser ses idées et attaquer les Juifs de la métropole et de La Prairie.

Ces nouveaux citoyens juifs du Québec se lancent en affaires comme boutiquiers et regrattiers; les femmes travaillent dans les fabriques de vêtement. La majorité des Montréalais avec qui ils faisaient affaires étant de langue anglaise, il en résulte que seulement 18 % d’entre eux adoptent la langue française.

La question des écoles rend passablement difficiles les relations entre Catholiques et Juifs. La législation provinciale n'avait pas encore accepté les écoles « neutres ». Les protestants étaient prêts à plusieurs compromis pour attirer les Juifs. Cependant, les leaders juifs organisent rapidement leurs propres réseaux d'enseignement, éliminant ainsi de nombreux problèmes.

Il n'en reste pas moins qu'une poignée de catholiques francophones étaient nettement intolérants. Adrien Arcand attise les mésententes et on voit s'organiser des manifestations antisémites.

À La Prairie, la situation scolaire est tout autre. Les 3 filles d'Israël et Ohler Rother fréquentent le pensionnat du village. Les religieuses portaient une attention particulière aux petites dans leur apprentissage du français. Si le besoin se faisait sentir, elles leur donnaient du temps supplémentaire avec aménité. Les jeunes filles s'amusaient avec leurs petites amies, oubliant pour un temps leurs différences culturelles.

Pour les 3 garçons d'Israël, ce fut quelque peu différent. À l'école publique du Fort-Neuf, ils reçoivent les bases de leur éducation élémentaire. Vers l'âge de 10-11 ans, l'école du village, dirigée par les Frères enseignants, n'étant pas accessible, en semaine ils devaient donc se rendre à Montréal pour leurs études et logeaient chez des parents.

Les relations des familles Rother avec le curé Roméo Lamarche étaient des plus cordiales. À part les rencontres et échanges occasionnels, il y avait la visite annuelle du curé. Les Rother contribuaient volontiers à la levée de la dîme. Pour tous les problèmes de santé, ces familles pouvaient, comme tous les citoyens de La Prairie, compter sur les bons soins du Docteur J.-M. Longtin. Le médecin les recevait à son bureau ou se rendait à domicile.

Rendus à l'âge adulte les jeunes sentaient le besoin de rencontre d'autres juifs pour fonder une famille. Ils ont quitté La Prairie pour Montréal où ils se sont établis. Rencontré dernièrement, Joe Rother, fils d'Abraham, s'est rendu au local de la SHLM à La Prairie. Âgé de plus de 80 ans, celui-ci s'exprime en un français plus que correct. Tout ému de revenir dans le village de sa jeunesse il était fort heureux de dire qu’entre eux, aujourd'hui encore, ils désignent La Prairie comme « leur chez-eux ».

Quel contraste avec les propos d'Adrien Arcand tenus dans le Patriote et s'exprimant en 1934 sur les Juifs de La Prairie.

Dans toutes les chroniques, les propos sont racistes et résolument méchants. Nous en citons quelques extraits.

Il prédit le pire au Dr J.-M. Longtin, maire de La Prairie pour : « Avoir léché les bottes du Juif, race déicide, ces sangsues collées au flanc de la population. »

Il blâme l'élu municipal : « Certain échevin du Fort-Neuf, plus bête que ses pieds, qui verse dans des théories condamnées par l'église. »

Il enjoint les cultivateurs : « Défendez votre bien, protégez-le en n'achetant jamais chez les Juifs qui depuis le Golgotha n'ont pas lâché prise; ils vendraient les vases sacrés de l'église s'ils le pouvaient. »

S'adressant aux citoyens de La Prairie il devient très explicite : « Il ne faut pas se laisser envahir par le cochon juif car, un jour, vous serez obligés de faire le grand nettoyage qu'a entrepris Hitler en Allemagne. »

« Luttez contre l'envahissement du Juif (Abraham Rother) pour le dépôt de bière, il faut restituer à un canadien-français ce qui vous revient de droit. »

En l'an 2000, les statistiques sur la population de La Prairie ne permettent pas d'identifier des citoyens d'origine juive dans notre ville. Nous avons cependant parmi nous quelques représentants d'ethnies visibles que nous côtoyons quotidiennement. Tout comme pour les Rother, l'intégration se fait en douceur.

Sources :

Fonds É. Choquet, Histoire sociale, p 10/3-7.6

Rother Joe, Témoignage oral, 2000

Linteau, Durocher, Robert, Histoire du Québec contemporain, Boréal Express, 1979.

Merci à nos donateurs qui nous ont offert généreusement des livres, chansons et bien d'autres objets. Fait intéressant à noter, plusieurs de nos nombreux donateurs viennent de l’extérieur de la région. Comme quoi, la Société historique a acquis une certaine notoriété en tant que conservatrice de différents objets.

- Monsieur Gilbert Beaulieu pour un don de livres

- Madame Hélène Bonvouloir pour un don de disques anciens

Mercredi le 15 novembre à 20 h

Marie-Laure Simon, c.n.d., religieuse mohawk

Spiritualité et culture autochtone

Compte tenu de la croissance de notre site Internet et du volume accru de correspondance reçue via le courriel, nous avons dû changer notre site pour une plus grande capacité et ainsi devenir un site commercial.

À compter de la mi-novembre nous aurons donc une nouvelle adresse Internet et un nouveau courriel. Veuillez prendre note des changements suivants :

***

Please take note of the new addresses of our web site and e-mail. Because of the increasing of our site the Historical society had to change his address for a commercial one. This will be effective in mid-November. Please note the following changes :

Internet : www.laprairie_shlm.com

Courriel/E-mail : histoire@laprairie_shlm.com

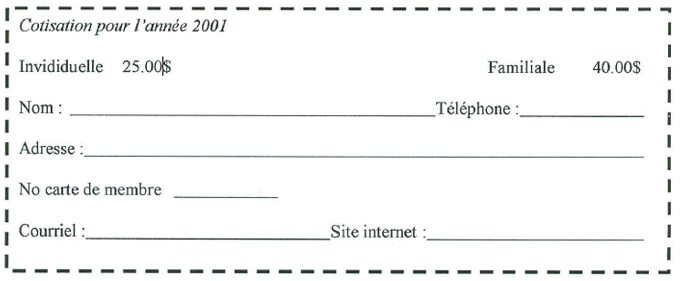

Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur carte de membre, veuillez compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner à l'adresse suivante : C.P. 25005, La Citière, La Prairie, Québec, J5R 5H4. Vous pouvez aussi nous l'apporter. Il nous fait toujours plaisir de bavarder avec nos membres.

Au jour le jour, octobre 2000

Le bouillon de maillé, mets fort apprécié, se prête à merveille pour agrémenter une fête populaire. Les « anciens » résidents de La Prairie se souviennent avoir dégusté avec plaisir, lors d'un repas de groupe ou associations, les assiettes généreusement servies. Les nouveaux résidents de la ville peuvent à l'occasion découvrir et apprécier ce plat typique de notre région.

La recette du bouillon, transmise par les générations et venue des Amérindiens, a été adoptée par les familles québécoises vers 1920. Benoît Bonneterre, maître de poste, n'avait pas son égal dans l'art de mijoter un excellent bouillon.

L'esturgeon est le plus gros poisson d'eau douce, on le consomme lorsqu'encore jeune et d'un poids de 6 à 8 livres environ, on le nomme alors maillé. Dans l'est du Canada il habite lacs et rivières et le fleuve Saint-Laurent. Au Québec, son habitat se situe à l'ouest du fleuve, dans les rivières se versant dans la Baie James; au nord de fleuve on le retrouve à la hauteur de Tadoussac en remontant jusqu'aux Grands Lacs ontariens.

Les frayères sont généralement situées dans les zones de courant où l'eau est peu profonde. La région du Sault-Saint-Louis (rapides de Lachine) est riche en poissons de plusieurs espèces; avant les travaux de canalisation du fleuve, l'esturgeon venait régulièrement lors de la période de frai. Aujourd'hui, le lac Saint-Louis, situé en amont, est encore propice à une pêche commerciale contrôlée. Nos cuisiniers s’y procurent le maillé de nos bouillons.

Dans leur étude « Les poissons d’eau douce du Québec », Bematchez et Giroux (Broquet) signalent que le plus vieil individu mâle capturé dans le fleuve avait au moins 96 ans. Par contre, la durée de vie habituelle de l'esturgeon d'aujourd'hui, au Québec, varie de 15 à 25 ans. En 1983, fut capturé lors d'une pêche commerciale un esturgeon de 198 livres. Le petit alevin accède lentement à maturité et la femelle laisse échapper sa première ponte entre l'âge de 4 à 10 ans.

Nos archives conservent une photographie datant de 1925. Trois pêcheurs posent fièrement derrière un magnifique esturgeon de 54 livres capturé au dard, pointe de fer à 5 dents fixée à une hampe de bois.

Les Rother, dont nous livrons ici un bref historique, habitent à La Prairie durant un peu moins de 30 ans. Directement de la Russie tourmentée, Abraham est le premier de la famille à venir s'installer sur une terre de la rive-sud de Montréal vers 1904. Sa vie familiale nous est inconnue. Son gagne-pain consiste à circuler continuellement dans le village et les rangs des campagnes. Il y pratique une occupation aujourd'hui plutôt lucrative, il ramasse des matériaux pour recyclage : guenilles, métal, os d'animaux de ferme. C'est le « guenilloux ». Il est également très actif dans la vente de volailles en cage. Sa voiture, chargée au maximum le matin revient, la journée terminée, encombrée de cages vides.

Dans notre propos d'aujourd'hui nous traiterons surtout des Rother, résidents du village de 1917 à 1934. Deux frères Rother et un compagnon quittent la Russie à l'époque de la révolution de 1917. Dans le pays des Soviets, les Juifs sont persécutés et tous ceux qui le peuvent prennent le chemin de l'exil.

Ohler, épouse d'Israël Rother a raconté à une citoyenne de La Prairie, encore vivante, les péripéties de leur fuite. Avant de pouvoir s'installer dans le petit village francophone, terre d'accueil, les Rother ont vécu une véritable odyssée.

La petite caravane comprend deux frères, un compagnon, les épouses, quelques enfants et un minimum de bagages. Le groupe chemine péniblement, transportant enfants et objets sur les épaules. Après une longue marche, sous-alimentés et épuisés, ils atteignent un port de mer. Le rudimentaire bateau offre tout de même un refuge où l'espoir renaît. Après une longue traversée la petite famille met pied à terre à Montréal. Des Juifs de la grande ville les accueillent et lorsque c'est possible ils les conduisent à La Prairie où Abraham les reçoit.

Assez rapidement les trois pères de famille : Israël et Gabriel Rother et Jacob Singer sont en mesure d'ouvrir leurs commerces. Gabriel s'établit rue Sainte-Marie dans l'édifice immédiatement voisin du docteur Léotable Dubuc, côté ouest. Il offre à sa clientèle des vêtements pour femmes et hommes, de la lingerie variée. Les femmes du village aimaient voir les nouveautés, telles différentes serviettes de bain. L'épouse de Gabriel, d'humeur agréable, aimait causer longuement avec les clientes.

Jacob Singer avait obtenu, par l'entremise d'Abraham Rother, le dépôt de bière du Fort-Neuf situé angle chemin de St-Jean et boul. Ste-Élizabeth (Taschereau).

Adoptant l'optique des antisémites de Montréal, les journalistes du Patriote engagent une violente polémique. Nous traiterons de ce sujet dans la publication de novembre.

Concernant la famille d'Israël, l'épicier, nous avons pu recueillir plusieurs renseignements intéressants. Israël, Ohler et les enfants s'installent sur la petite rue Saint-Louis, entre les rues Saint-Philippe et Saint-Jacques, en plein village de La Prairie. L'épicerie occupe tout l'avant de la maison et Ohler met ses réserves dans le « back store ». L'appentis loge cheval et voiture. Le logement est à l'étage.

Dans le magasin on trouve une grande variété d'aliments et autres qui s'ajoute aux objets de première nécessité, tels farine, sucre et sel. Israël s'approvisionne dans la métropole qui fait commerce avec plusieurs pays du monde. Pour plusieurs variétés de légumes en conserve, il peut compter sur ceux de Thomas de Gruchy, propriétaire d'une conserverie à La Prairie.

En belle saison, c'est chez un fermier situé à l'ouest du village, près du fleuve, qu'Israël se procure des légumes frais. Arthur Desrosiers est reconnu pour la qualité de ses fèves jaunes, de ses carottes et navets et surtout de ses tomates. Aussi longtemps que les routes sont carrossables c'est également chez lui qu'il se procure crème et œufs frais.

Les femmes du village se surprennent de savoir que les Rother trouvent délicieuse la soupe aux betteraves… Il semble tout naturel de voir les trois filles : Sarah, Violet et Rosae fréquenter le pensionnat de La Prairie tenu par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Dans les familles on parle des trois petites « protestantes ». Ces filles, à leur majorité, quittent le foyer de leur enfance et fondent une famille avec des époux juifs de Montréal.

Les trois fils mènent également leur vie d'adultes à Montréal. Ce sont Louis, Jack et Jos, ce dernier, remarquablement joli est d'une élégance exceptionnelle à faire rêver plus d'une jeune fille de La Prairie.

Les trois marchands juifs se bâtissent une clientèle nombreuse et fidèle. Et bientôt leurs succès en affaires leur valent un train de vie des plus convenables.

Malheureusement, il y a une ombre au tableau. Gabriel Arcand, fondateur du Patriote, hebdomadaire de Montréal, est un fasciste disciple d'Hitler. Pendant 3 ans, au début des années 1930, il s'attaque particulièrement aux Juifs de La Prairie.

Dans le numéro de novembre, nous verrons jusqu'où peut aller une propagande haineuse à l'égard d'un peuple que l'on juge sans discernement.

Sources : une résidente de La Prairie, contemporaine des Rother; F.E.C. P10/3-7.6

La sérieuse pénurie de prêtres dans le diocèse St-Jean/Longueuil a causé un réaménagement dans les structures et le partage des responsabilités. Monseigneur Jacques Berthelet a donc nommé M. Bruno Godbout, l'actuel curé de la paroisse de la Nativité, responsable des deux paroisses de la ville de La Prairie.

Désormais l'équipe de pastorale assumera, en collaboration avec le prêtre, toutes les tâches qu'exige l'administration de deux paroisses et les bureaux seront regroupés au presbytère de la Nativité.

L'évêque a aussi officiellement mandaté d'autres membres de cette équipe : une coordonnatrice des activités pastorales, en fonction 5 jours/semaine, aura de plus la responsabilité de seconder les animatrices de pastorale dans les écoles élémentaires de la ville. Elle portera une attention toute particulière aux bénévoles qui pourront compter sur son appui constant et stimulant.

Deux prêtres-collaborateurs viendront seconder M. Godbout dans sa tâche de curé lors des cérémonies religieuses.

Ce changement d'importance dans l'organisation paroissiale nous porte à réfléchir sur l'histoire de La Prairie. Depuis 1667, la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge est le lieu de rassemblement des catholiques qui y résident. S'y est ajoutée, dans les années 1950, une seconde paroisse sous le vocable du Christ-Roi. À noter que ces deux paroisses conservent toujours leur identité propre. C'est seulement l'organisation des équipes pastorales qui a changé. Mais que nous réserve l'avenir? Bien malin qui se risquerait à des prédictions.

Depuis 1960 le Québec, comme tout le monde occidental, a connu une désaffection grandissante face à l'Église et à la pratique des sacrements. La Prairie n'y échappe pas et nos églises sont devenues trop grandes et trop coûteuses pour la « clientèle » qui les fréquente. Pire encore, la pénurie de prêtres a obligé notre évêque à prendre des décisions qui font mal aux pratiquants demeurés fidèles.

Les temps changent! Que peut-on faire devant l'inévitable?

Mercredi le 18 octobre à 20 h

Michel Pratte, historien et président de la Société historique du Marigot

Sujet : Longueuil, de la Baronnie à la grande ville

– Le 4 novembre prochain à 18 h

– Au complexe St-Laurent, 500 rue St-Laurent à La Prairie

– Buffet et soirée de danse « rétro »

– Coût : 25 $

Billets disponibles chez :

– Caisse populaire (les 2 succursales)

– IGA La Prairie

– Provigo La Prairie

– Fruits et légumes Taschereau

– Poissonnerie La Prairie

– Complexe St-Laurent

– Société historique au 659-1393