- Au jour le jour, février 2003

Conférence: La route de l’Atlantique

Notre prochaine conférence aura lieu le 18 février au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

La route de l’Atlantique

Le conférencier :

M. Charles Beaudry

archéologue et historien

- Au jour le jour, juin 2002

Visite de la ministre de la Culture et des Communications

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Diane Lemieux, est venue à La Prairie le 3 mai dernier annoncer une subvention pour la rénovation extérieure de la Maison-à-tout-le-Monde et la restauration d’autres bâtiments patrimoniaux du secteur historique.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la subvention, la question de la rénovation de l’autoroute 15 (route 132) a fait l’objet de la plupart des questions. Plusieurs citoyens présents auraient aimé avoir une autoroute en tranchée plutôt qu’un simple abaissement de la voie rapide tel que décidé

Rappelons que la SHLM avait appuyé cette démarche des citoyens. Mme Lemieux a répondu que les questions de sécurité avaient primé dans la décision des ministères des Transports et de la Culture. Toutefois, elle a ajouté que la présente solution n’empêchait pas des modifications futures dans le sens préconisé par M. Benoît et les citoyens du Vieux-La Prairie

Mme Lemieux a profité de l’occasion pour visiter nos locaux et se rendre compte du travail accompli par la SHLM. Elle a été fort impressionnée par ce qu’elle a vu et nous a laissé un petit mot d’encouragement dans notre livre d’or :

« Aux hommes et aux femmes impliqués avec cœur dans cette belle société d’histoire, continuez de nous contaminer avec votre passion. Merci de votre engagement. »

Diane LEMIEUX

Ministre d’État

à la Culture et à la Communication

- Au jour le jour, mars 2002

Notre dernière conférence : les trésors enfouis de La Prairie

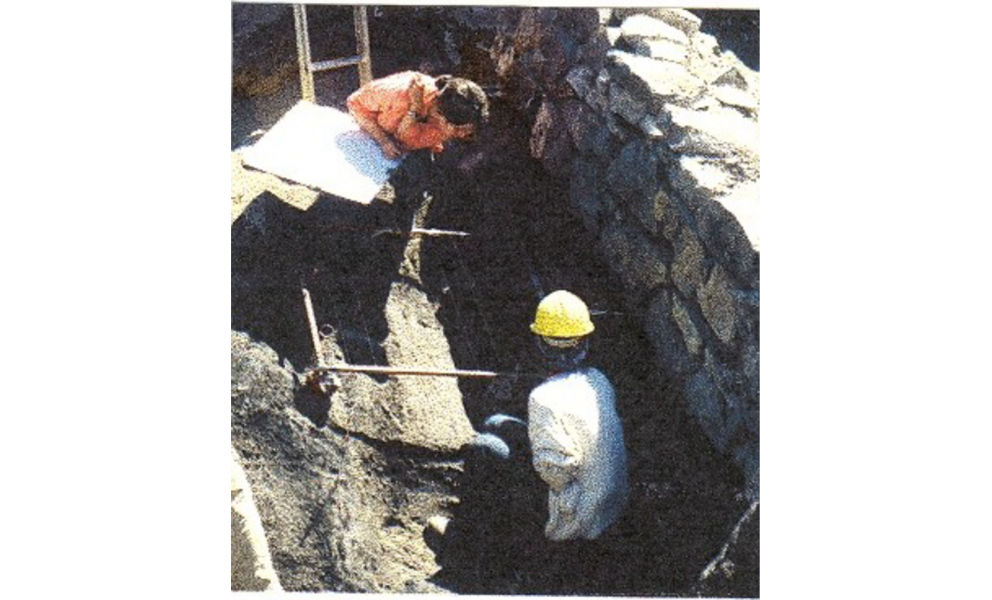

La dernière conférence présentée par l’archéologue Hélène Côté nous a révélé une fois de plus la richesse de notre patrimoine archéologique. Mme Côté a fait le bilan des deux dernières campagnes de fouilles (2000-2001) qu’elle dirigeait à La Prairie.

Le premier secteur des recherches se situait dans la cour arrière de l’ancien Bar Tourist, près de la rue Saint-Ignace. De nombreuses structures d’habitations y ont été mises au jour. Toutefois, les plus intéressantes sont celles qui se retrouvent dans la couche datant du début de l’occupation française au 17e siècle.

Il s’agit d’habitations semi-souterraines en bois. Enfouies dans la terre jusqu’à une profondeur de 1 mètre 50 (4 pieds 6 pouces), elles étaient surmontées d’un toit en pente. Ce dernier était probablement recouvert de chaume et descendait jusqu’au niveau du sol. Les murs étaient faits de planches posées à la verticale. Un pieu retenait chacun des coins de l’habitation.

La plupart des éléments composant cette structure ont été découverts l’été dernier dans la structure la plus à l’est. Cette technique de construction remonte au Moyen Âge et c’est, jusqu’à maintenant, le seul exemple que nous ayons au Québec.

Ces habitations étaient temporaires et pouvaient aussi servir à l’entreposage. Il est fort possible que les premiers Laprairiens s’en soient servis en attendant de pouvoir se loger dans des maisons plus permanentes. Elles ont peut-être été utilisées ensuite par des employés ou des domestiques.

Les artefacts trouvés dans la structure à l’ouest mise au jour à l’été 2000 suggèrent une utilisation à des fins commerciales (commerce des fourrures?). De plus, on y a trouvé de nombreux os de poulet provenant de carcasses entières. Aurions-nous la présence du premier poulailler à La Prairie?

La structure à l’est avait plutôt une fonction domestique. Elle présente une importante couche d’incendie qui marque la fin de son utilisation. Comme nous sommes sur les terrains ayant appartenu au pionnier François Rouannais au 17e siècle, il est fort probable que ce soient des maisons lui ayant appartenu. De même celle se trouvant à l’ouest se trouve sur un lot ayant été vendu aux Bisaillon par Rouannais. Nous savons que les frères Bisaillon étaient des coureurs des bois. Ce qui confirmerait l’utilisation commerciale du bâtiment.

Lors de fouilles de l’été dernier, les recherches ont été entreprises sous le trottoir de la rue Saint-Ignace. On a constaté que le tracé et la largeur de la rue ont peu changé depuis le 18e siècle. Cet endroit correspond à la devanture des maisons qui se trouvaient directement sur la rue. De nombreux fragments de céramique y ont été mis au jour, car à cette époque les gens jetaient leurs rebuts directement à la rue. Le service de collecte des ordures n’existait pas encore… Comme les fragments étaient assez gros, donc non piétinés, les archéologues en ont conclu que les piétons évitaient de marcher près des maisons afin de ne pas recevoir des détritus sur la tête. Sage précaution.

La deuxième aire de fouilles en 2001 se trouvait sur les terrains de la résidence La Belle Époque au coin du chemin de Saint-Jean et de la rue Émilie-Gamelin. Encore une fois, les résultats ont été des plus encourageants. Les fondations du manoir des Jésuites et de la résidence des Sœurs de la Providence ont été excavées, l’une étant adossée à l’autre. Enfin, des pieux du bastion nord-est de la palissade ont été découverts. Nous avons maintenant la localisation exacte des quatre coins des fortifications. Ce qui nous permettra d’apporter plus de précisions au plan de superposition que la SHLM avait déjà effectué.

Comme cette dernière intervention était exploratoire et qu’elle a été très positive, il est presque certain que l’équipe de l’Université Laval y reviendra. D’ailleurs, Mme Côté nous a confirmé le retour du chantier-école de l’Université Laval à La Prairie pour une troisième année consécutive. C’est donc un rendez-vous que je vous propose pour le mois d’août 2002.

- Au jour le jour, mars 2002

Les collections de la SHLM

Au cours de ses trente années d'existence la Société d'Histoire de La Prairie de la Magdeleine a pu accumuler une imposante documentation archivistique sur l'histoire de La Prairie et de ses environs. Ce qu'on sait moins cependant, c'est qu'elle possède aussi une importante collection d'objets anciens dont la valeur patrimoniale est incontestable.

Provenant en majeure partie de dons des gens de La Prairie et des environs, les objets représentent diverses facettes de notre histoire. À cet effet, on peut mentionner les objets de la vie domestique, tels des robes, des fers à repasser, de la vaisselle ancienne, de nombreuses bouteilles, une boite à chapeau en cuir ainsi qu'un crachoir et un pot de chambre.

La vie religieuse est aussi bien représentée, notamment par un prie-Dieu en bois, des pierres de la deuxième église de La Prairie (1705) et des objets assez rares : tels une presse servant à mouler et cuire les hosties ainsi qu'un instrument servant à fabriquer les chapelets.

Le monde municipal est évoqué par d'anciens tuyaux de bois qui se retrouvaient encore sous nos rues il n'y a pas si longtemps.

Des instruments chirurgicaux d'autrefois sont disposés dans le coffret du docteur Thomas-Auguste Brisson qui en plus d'être médecin fut maire de La Prairie à la fin du XIXe siècle. Notons que ce coffret a servi récemment pour le tournage d'une production télévisée relatant la mort de Thomas d'Arcy McGee (un des Pères de la Confédération). Plusieurs bouteilles de médicaments complètent aussi la trousse du docteur Brisson.

Dans un domaine un peu plus guerrier, nous retrouvons un fusil à poudre et des boulets de canon. Et pour faire marcher les militaires au pas, des instruments de musique ayant appartenu à la fanfare de La Prairie.

Ceux et celles qui ont visité l'exposition de l'été 2000 ont pu voir la reconstitution d'un ancien salon de photographe et de rares exemplaires de caméras anciennes.

Il serait trop long ici de faire la liste complète des objets qui composent nos collections. Ce bref aperçu montre bien la richesse et la diversité de notre patrimoine mobilier.

Toutefois, la plupart de ces précieux témoins de notre passé se retrouvent dans le sous-sol de la Maison-à-Tout-le-Monde où les conditions de conservation laissent à désirer. Il faudra trouver bientôt des solutions permanentes afin que les générations futures puissent profiter de cet héritage. Ce devrait être un dossier prioritaire pour tous ceux et celles qui ont à cœur la préservation de notre patrimoine.

- Au jour le jour, février 2002

Mythes et réalités dans l’histoire du Quebec de Marcel Trudel

Parmi les historiens québécois, Marcel Trudel est certainement l'un des plus audacieux. Depuis près de 60 ans, il a publié plus de 30 ouvrages sur l'histoire du Canada, dont son imposante Histoire de la Nouvelle-France en quatre volumes. Utilisant abondamment les sources manuscrites, il n'a pas craint de s'attaquer à des sujets tabous de notre histoire dont celui de l'esclavage. Il a aussi tenté de donner une image plus réaliste de nos « héros » tels, entre autres, Jean Talon et Madeleine de Verchères. La méthode de recherche de Trudel est simple, mais laborieuse. Contrairement à plusieurs historiens contemporains, lorsqu'il entreprend l'étude d'une époque, il essaie d'en consulter toutes les sources archivistiques disponibles. Ce qui amène souvent un nouvel éclairage sur notre passé.

Son dernier ouvrage intitulé Mythes et réalités dans l'histoire du Québec fait la synthèse des divers sujets abordés par Trudel au cours de sa carrière. À travers quinze articles bien documentés, il remet en question la vision traditionnelle de l'histoire du Québec qu'ont forgée nos historiens au cours du 20e siècle.

C'est ainsi qu'il situe Jacques Cartier dans le contexte de l'époque des grandes découvertes européennes en évaluant son apport au point de vue de la connaissance de l'intérieur du continent nord-américain. Il démontre aussi que la faveur qu'a obtenue Jean Talon auprès de nos historiens tient en bonne partie à son abondante correspondance qui a été préservée, contrairement à celles du vice-roi Tracy et du gouverneur Courcelle. Il propose donc une « réévaluation à la baisse » des réalisations de notre célèbre intendant.

En plus des personnages, Trudel n'a pas hésité à réévaluer les grands moments de notre histoire. C'est ainsi que le Régime militaire (1759-1764) qui suit la Conquête, période peu étudiée par nos historiens, révèle plusieurs surprises. Nous apprenons que les nouveaux dirigeants de la colonie du Saint-Laurent ont divisé celle-ci en trois entités administratives tellement distinctes qu'on pourrait les comparer à trois pays différents. Dans un autre article, il démontre que la Conquête de 1760 n'a pas eu que des désavantages. De plus, selon Trudel, les idées nouvelles du Siècle des lumières ne sont pas venues dans la vallée du Saint-Laurent uniquement de la France, mais aussi d'Angleterre.

Trudel pose aussi son regard sur la vie quotidienne et les comportements de nos ancêtres. Des sujets tels l'immigration, la noblesse en Nouvelle-France, la pratique religieuse, l'esclavage, la vie des collégiens au 19e siècle permettent d'apporter un éclairage nouveau sur le passé des gens d'ici.

Pour ceux et celles qui voudraient découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l'histoire du Québec publié chez Hurtubise HMH en 2001 constitue une occasion rêvée. D'autant plus que plusieurs de ses ouvrages ne sont plus disponibles en librairie. Le livre de Trudel se retrouvera bientôt sur les étagères de la bibliothèque de la Société d'histoire de la Prairie, à vous d'en profiter.

- Au jour le jour, février 2002

Savez-vous que…

Nous savons tous que le fleuve Saint-Laurent possédait autrefois une faune riche et diversifiée.

Certains ont encore en mémoire des prises d'esturgeon pesant plus de 60 livres. Mais saviez-vous qu'autrefois, entre Saint-Lambert et La Prairie, on cueillait l'écrevisse à plein panier?

(Tiré de l'ouvrage de Jean Provencher Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent)

- Au jour le jour, décembre 2001

La préservation du patrimoine bâti

La préservation du patrimoine bâti du Vieux-La Prairie constituait une des principales raisons pour la fondation de la Société d'histoire dc La Prairie de la Magdeleine (SHLM) en 1912. Depuis ce temps, la valeur de notre héritage collectif a été reconnue par le gouvernement québécois en le déclarant arrondissement historique en 1975.

Malgré tous les efforts de sensibilisation de la Société et la protection accordée par Québec, la lutte pour la préservation de ce patrimoine n'est jamais terminée. Bien entendu, l'usure du temps et les incendies menacent toujours les précieux témoins de notre passé.

Un argument majeur à l'encontre de la préservation des bâtiments anciens est d'ordre économique. Tout le monde sait qu'il est plus coûteux de rénover un ancien édifice que d'en construire tin neuf plus encore, suite â un abandon prolongé.

La perspective des sommes à verser pour la sauvegarde du patrimoine doit être considérée comme un investissement dont les bénéfices ne sont pas toujours évidents à. cour ternie.

On peut citer comme exemple les fortifications de la ville

de Québec qui ont bien failli tomber sous le pic des démolisseurs au 19e siècle, suite à la pression des commerçants de l'époque qui voyaient là un frein au développement économique de la ville. Il a fallu tout le poids et l'influence du gouverneur, Lord Dufferin, pour qu'on sauve ce précieux patrimoine. Peut-on imaginer, aujourd'hui, Québec sans ses vieux murs? Si la « vieille capitale » fait maintenant partie du patrimoine mondial reconnu par l'Unesco, c'est grâce, entre autres, à ses anciennes fortifications.

Si, aux yeux de certains, le Vieux-La Prairie ne présente pas le caractère prestigieux du Vieux-Québec, il n'en est pas moins important pour autant. Sa valeur pédagogique et historique a été reconnue depuis longtemps. Il forme une entité dont les composantes sont essentielles à la compréhension du tout.

En effet, le Vieux-La Prairie constitue un rare témoignage d'un centre urbain ancien sur la Rive-Sud.

De plus, la richesse de l'histoire de La Prairie est due en grande partie à sa situation au cœur de la principale voie dc communication avec les États-Unis.

Le visiteur contemporain peut difficilement soupçonner l'intense activité économique et sociale qui régnait en cc lieu de transit, de commerce et de manutention que constituait le La Prairie d'autrefois. C'est pourquoi on y retrouvait de nombreux hôtels. Le dernier témoignage en est l’édifice du « Bar Tourist ».

Il semble que près de 30 ans de sensibilisation et de nombreux investissements effectués par les pouvoirs publics, tant au niveau provincial qu'au niveau municipal, n'ont pas réussi à convaincre tout le monde de l'importance du Vieux-La Prairie.

Les bâtiments anciens sont autant de témoignages tangibles qui aident à reconstituer notre riche Passé. À chaque année, des milliers de visiteurs, — dont des étudiants, historiens, archéologues et touristes — explorent le milieu historique que nous avons préservé.

En plus des retombées économiques conséquentes non négligeables pour notre région, le Vieux-La Prairie constitue une richesse pédagogique essentielle pour la Rive-Sud et le Québec.

Chaque destruction d'un dénient de ce précieux patrimoine enlève des informations fondamentales à la compréhension et à la vulgarisation de notre histoire.

Heureusement, nos élus municipaux ont compris depuis plusieurs années l'importance de cet héritage.

Il est maintenant de la responsabilité de chaque citoyen de faire en sorte que cette prise de conscience ne faiblisse pas et que la population en général soit de plus en plus au fait de comprendre et d’apprécier l’importance de la préservation du patrimoine bâti.

- Au jour le jour, novembre 2001

Acadiades

La pluie et le vent froid n’ont pas empêché les gens de se rendre en grand nombre à la représentation de la pièce Acadiades qui s’est tenue au théâtre du Vieux Marché le 17 octobre dernier. Elle remplaçait la traditionnelle conférence du mercredi de la SHLM. Les acteurs, qui nous ont donné du théâtre de qualité, viennent pour la plupart de l’Acadie. Ils font partie de la troupe de Théâtre de Grand Pré qui existe depuis maintenant 26 ans.

Comme son titre l’indique, la pièce relatait principalement la déportation des Acadiens en 1755 ainsi que la venue de nombreux réfugiés dans notre région. Comme le territoire de la municipalité de l’Acadie recoupe une bonne partie de l’ancienne seigneurie de La Prairie, la pièce parlait donc abondamment de notre histoire. En plus de l’histoire acadienne, nous avons eu droit à une confrontation verbale fort animée entre deux « seigneurs », soit le père Floquet pour la seigneurie de La Prairie et David-Alexander Grant, seigneur de la baronnie de Longueuil. Ce dernier a vanté la supériorité des conquérants anglais, ce qui, en plus de dérider la salle, n’a pas eu lieu de plaire au père Floquet. On a pu revivre aussi la période tourmentée des soulèvements de 1937 et 1939, ainsi que les épidémies de choléra qui ont touché un grand nombre de nos ancêtres. Enfin, c’est un père Chiniquy plus que déterminé qui, de sa voix de stentor, a tenté de convaincre un pauvre intempérant des méfaits de l’alcool.

Le public a grandement apprécié le jeu des comédiens et la musique qui accompagnait les différents tableaux historiques. Parfois touchants, souvent drôles, les dix comédiens nous ont fait revivre d’une manière vivante des pages importants de notre passé. Il faut souligner la mise en scène de Gilles Gemme et les textes bien documentés de Nicole Martin-Verenka, Alain Durivage, Jean-Yves Théberge et Gilles Gemme. Le tout était accopagné par des musiciens fort compétents, soit Nicole Martin-Verenka au clavier, Émile Verenka à la flûte traversière et Marie-Ève Poupart au violon. Nous avons eu droit aussi à la voix chaude de Gilles Roy.

Les commentaires entendus à la fin de la représentation étaient tous favorables et plusieurs ont exprimé la volonté de répéter l’expérience. Les bénéfices de la soirée serviront à la rénovation de l’église historique de l’Acadie.

Plus de 85 personnes ont assisté à la représentation spéciale. Par les entrées et la vente de volumes, 444 $ ont été remis au Fonds de rénovation de l’église de L’Acadie.

- Au jour le jour, septembre 2001

Conférence: La grande paix de 1701

Le 17 septembre à 20h00

La grande paix de 1701

par Charles Beaudry

- Au jour le jour, septembre 2001

Activités archéologiques 2001 (suite)

La présence amérindienne est de nouveau attestée cette année par la découverte de 6 bifaces en pierre (chert Onondaga) et de nombreux tessons de poterie. Selon les premières analyses, ces témoignages remontent à la période que les préhistoriens nomment le sylvicole inférieur (ca. 2400 à 3000 ans avant aujourd’hui). Notons que ce n’est pas la première fois que les archéologues retrouvent de tels vestiges à La Prairie. Jusqu’à maintenant cependant, on n’a pas retrouvé de témoignages préhistoriques plus récents de la présence amérindienne (sylvicole supérieur ou iroquoien). La seconde intervention située près de la résidence La Belle Époque a permis de mettre au jour les vestiges de l’ancienne maison de la veuve Leborgne probablement construite au 18e siècle. Celle-ci avait été acquise par les Sœurs de la Providence lors de leur arrivée en 1846. Le fait marquant de cette intervention est la découverte du mur de fondation du manoir seigneurial des Jésuites. Il longe l’extérieur du mur de la résidence des Sœurs de La Providence. De plus, une structure circulaire comprenant des vieilles briques de style français semble indiquer la présence d’un ancien four à pain encastré dans les murs. Une autre opération située à l’arrière de La Belle Époque a permis de dégager une partie du bastion nord-ouest de l’ancienne palissade qui entourait le village de La Prairie. Les quatre coins des fortifications ont donc été dégagés par les archéologues, ce qui nous permettra de mieux localiser le tracé de celles-ci. Encore une fois, des vestiges préhistoriques ont été mis au jour directement sous la couche d’occupation française.

Cette seconde campagne de recherches a une fois de plus révélé la richesse du potentiel archéologique du Vieux-La Prairie. Ce court article vous a présenté les conclusions préliminaires des interventions de cet été. Il faudra attendre les analyses plus détaillées des chercheurs de l’Université Laval afin d’en savoir davantage. À cet effet, l’archéologue Hélène Côté viendra donner une conférence au mois de février. Entre-temps, je vous invite à venir voir notre exposition qui se tiendra jusqu’au printemps 2002. Une occasion pour découvrir ou redécouvrir les «dessous» de La Prairie.