- Au jour le jour, novembre 2003

Maladie mystérieuse à La Prairie

«Il n’y a aucune maladie mystérieuse à La Prairie, ni épidémie d’aucune sorte. »

«Je n’ai constaté aucun cas de cette terrible maladie.»

Ainsi s’exclama le Dr Joseph Longtin suite à la parution d’un article dans le journal La Presse en ce début du 20è siècle, le 16 février 1909.

Bien qu’il avait eu quelques cas de fièvre typhoïde, le docteur réfutait l’hypothèse qu’une maladie inconnue ravageait La Prairie. Il apparaissait que l’idée même était un canular.

Il faut dire qu’à cette époque, le village de La Prairie fut victime d’une épidémie qui tua 10% de sa population qui comptait 1200 âmes. Les docteurs Longtin et Brossard firent appel à un membre distingué de la profession médicale de Montréal, qui n’a pu résoudre la question.

La maladie ressemblait à la fièvre typhoïde, la grippe et à la fièvre intermittente. Cependant, il ne s’agissait d’aucune de ces maladies.

Les conditions hygiéniques de La Prairie furent mises en doute ainsi que le système défectueux de drainage. Il faut savoir que La Prairie eut son lot de maladies qui tua un nombre assez élevé de résidents : épidémie de diphtérie, de variole, de scarlatine ou d’oreillons. Les animaux aussi furent atteints de maladies.

En juin 1885, une espèces de dysenterie épidémique se déclara chez les bêtes à cornes, dans la commune de La Prairie. Les propriétaires, effrayés, s’empressèrent de retirer le bétail de cet endroit dangereux.

Souvent les maladies étaient attribuées à la mauvaise qualité des herbes et aussi aux malpropretés de toute nature qu’on y déposait chaque jour. Il est même dit qu’à cette époque la Commune de La Prairie, par ses terrains bas et humides à proximité du fleuve, était l’une des exploitations agricoles des plus défectueuses.

Donc, quelque 20 ans plus tard, les conditions d’hygiène étant encore mises en doute, le village était aux prises avec une autre maladie épidémique. Les symptômes étaient la langue noire et les dents noires, fièvre, saignements de nez, douleurs dans différentes parties du corps, transpiration, hallucinations, etc.…

Sur les 100 cas qui furent répertoriés, 20 personnes furent diagnostiquées souffrant de la typhoïde. On ignorait donc le mal dont souffraient les 80 autres.

Parmi ceux qui étaient décédés de cette mystérieuse maladie l’on retrouve messieurs Lefebvre (16 ans) fils d’Édouard et M. J. Lapierre ainsi que Aline Moussette (10 ans). Marie-Louise Brisson, fille du maître postier, souffrit aussi de la maladie.

Bien que les médecins mirent en garde les citoyens du risque d’infection et de l’urgence d’isoler les malades et de désinfecter les lieux, certains quartiers ne les prirent pas aux sérieux. Certains croyaient que des tranches d’oignon sur la cuisinière ferait baisser la fièvre et utilisaient cette pratique plutôt inusitée.

Il était impératif, bien que difficile, d’obtenir des conditions hygiéniques satisfaisantes. Les médecins s’entendaient sur ce fait. Une des solutions était le drainage dans toutes les parties du village car La Prairie était notoirement connu pour ces épidémies. La petite vérole, huit ans plus tôt, emporta dans le village et ses alentours plus de 100 personnes. En somme, à peu près à tous les deux ans, La Prairie était ravagé par une maladie.

Une chose est sûre, tous les médecins furent unanimes, ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant. La seule note positive était que la maladie était confinée dans le village. Les trois médecins du village : Dr S. A. Longtin, Dr J. M. Longtin et Dr J. B. J. Brossard travaillaient d’arrache pieds et eurent de la difficulté à faire face à cette maladie mystérieuse.

Source : Archives de la SHLM, Fonds Élisée Choquet

- Au jour le jour, novembre 2003

Société Généalogie canadienne-française (SGCF) : Congrès

Les 10-11-12 octobre dernier, monsieur Jean L’Heureux et moi-même avons participé au Congrès organisé par la Société Généalogie Canadienne Française. Ce congrès soulignait le 60e anniversaire de la SGCF ainsi que le 350e anniversaire de l’arrivée à Montréal de la Grande Recrue de 1653.

Au cours de ces trois journées, nous avons eu droit à des conférenciers de marque tels messieurs Michel Langlois, archiviste et généalogiste, Jacques Lacoursière, historien, Hubert Charbonneau, démographe et bien d’autres.

Au programme, des ateliers pour la recherche en généalogie hors Québec, visite du Salon du livre et de l’informatique dont plus de 30 exposants : éditeurs, libraires, sociétés de généalogie, distributeurs de logiciels, etc.…

Le samedi soir, les congressistes ont eu droit à un banquet médiéval, animé par une troupe de comédiens en costumes d’époque.

Le dimanche, une messe a été célébrée en la Basilique Notre-Dame afin de commémorer le Grande Recrue de 1653 en présence des descendants de ces pionniers.

Bref ce fut une fin de semaine exceptionnelle. Nous avons reçu de l’information sur différentes sociétés d’histoire et de généalogie qui pourront sans doute intéresser les nombreux chercheurs.

Un atelier animé par Monsieur Célestin Denis, de Rennes, en France, auquel j’ai participé, fut des plus intéressant. J’y ai appris, entre autres, quelques outils de communication utiles afin de réussir les recherches généalogiques en France et dans ses départements outre-mer. Détails plus qu’essentiels à retenir : la marche à suivre lorsqu’on entreprend des recherches en France.

Premièrement, la France est séparée en départements. La ville de Paris constitue une exception. Lorsque vous recherchez un ancêtre, il faut écrire à la Mairie de l’arrondissement, si elle est connue.

Plusieurs options s’offrent à vous si vous ne connaissez pas le département ou l’arrondissement :

- Fédération française de généalogie via leur site Internet : [email protected]

- Guide des recherches sur l’histoire des familles françaises des Archives Nationales de France.

- Le site Internet www.bigenet.org où vous trouverez quantité d’informations

- Généalogie pour tous http://epf.planete.qc.ca (4.7 millions de noms dans 140 bases de données). Le plus grand et le plus diversifié des sites de généalogie au Canada français.

- Vous pouvez aussi faire appel au guide des sources généalogiques au Canada, des Archives Nationales du Canada, www.amisdesarchivesnationales.ca

Bonne lecture et de fructueuses recherches.

- Au jour le jour, avril 2003

Les voyageurs : Des Laprairiens au temps de la traite des fourrures

Sous les régimes français et anglais, on appelait « Voyageur » ceux qui étaient engagés pour la traite des fourrures. Avant l’occupation anglaise, beaucoup de colons français partirent « au pays d’en Haut », avec Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Celui-ci fut gouverneur de la Louisiane et fonda en 1701, la ville de Détroit. En 1694, il fut nommé commandant du poste de Michilimakinac, près du Lac Supérieur.

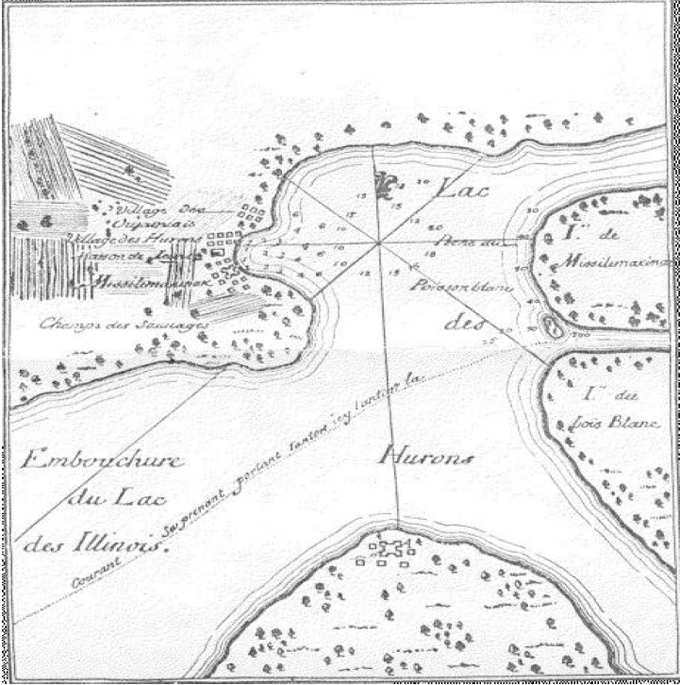

De Missilimakinac en traversant le lac des Illinois on va dans la baye des Puans. Estant a l’extrémité meridonale de cette baye on trouve l’Embouchure d’une rivière nomée la ru des Puans, la qu’elle serpente beaucoup et a plusieurs petits lacs et etangs de Castors; après l’avoir remonté sur environ 100 lieues on fait un portage d’une lieue pour embarquer sur la rivère Ouisconsin la qu’elle va se rendre dans le Missisipi a 70 lieues du portage.

A ce poste s’appelle Missilimakinak, les François ont abandonné l’ancien, parce que lceluy la est plus comode. Il y a un for, un commandant et quelques habitans, meme des femmes Françoises. En 1716, pendant le temps de la traite il s’y trouva environ 600 hommes François coureurs de bois.

Comme plusieurs Anglais, sous le régime britannique, il s’enrichit par le commerce des fourrures. Il était associé avec Pierre Lemoyne d’Iberville. Au cours de cette période fructueuse de la traite des fourrures plusieurs Laprairiens devinrent « voyageurs », pour le compte de Cadillac.

L’un d’entre eux fut Julien Piedalue, habitant de La Prairie. À partir de 1710, Julien est engagé par Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Il est incertain si Piédalue fut canoteur, soldat ou trafiquant. Parti à l’été 1710, au fort Pont Chartrain de Détroit, il serait revenu au printemps suivant. Fait à noter, au 18e siècle, on retrouve plusieurs actes fait au nom de « La Prairie » ou « Piédalue » mais qui est en fait la même personne.

En 1715, Julien obtient une concession des Jésuites à La Fourche (greffe de Barrette, 15 mai 1715). Il est à noter que la Seigneurie des Jésuites est voisine de celle de la famille Lemoyne à Longueuil.

Après 1715, Julien semble s’être établi définitivement à La Prairie. Il épousa en premières noces Marie-Marguerite Rousseau le 23 novembre 1716 de qui il eut 3 enfants. Elle est décédée 22 février 1722 à Montréal. Devenu veuf il se remaria à Françoise Aupry, le 16 novembre 1722 à La Prairie de qui il eut 8 enfants. Il décéda le 4 septembre 1739 à La Prairie

Chaque printemps dans Montréal et les villes des banlieues, quelques semaines avant le départ des voyageurs, il y avait des embaucheurs pour recruter des novices.

Julien Piedalue/La Prairie dû être un gaillard solide car les commandants n’engageaient que des hommes robustes, la vie de voyageurs étant dure. Tous les engagés de cette époque étaient habillés d’une chemise, de mitasses de peau attachées au-dessus du genou et tenues par un cordon à la ceinture et d’une cotonnade passée entre les cuisses à la sauvage. Cet accoutrement assurait la liberté de leurs mouvements.

Le point culminant de la traite des fourrures fut sous le régime Anglais. Plusieurs marchants et négociants français et anglais firent fortune. On retrouve Pierre Guy, frère de François Guy de La Prairie, Martin Frobisher, Simon McTavish.

Dans les archives du Fonds Élisée Choquet on retrouve plusieurs noms d’hommes de la Seigneurie de La Prairie qui ont joué leur vie, « en s’exposant à des fatigues et à des privations inouïes et même à périr. » Voici quelques noms des hommes engagés au Fort Michillimakinac :

Étienne et Jacques Deno, le 9 mai 1717

Jean Boyer, 28 juillet 1705

Julien La Prairie et Joseph Vaudry 19 août 1710 Charles Diel 1er octobre 1715

Joseph Poupart 5 mars 1715

Jean-Baptiste Deniau 29 avril 1723

Jean Monet 13 mai 1723.

Dans les archives de la SHLM on trouve aussi des colons qui étaient considérés hors-la-loi puisqu’ils faisaient la traite des fourrures dans l’ombre. Ceux-ci étaient connus sous le terme coureur des bois. Ils étaient passibles de prison. Voici un texte trouvé dans les archives à cet effet :

Le 10 février 1723

Michel BEGON & a

Sur Lavis qui nous a esté donné que quelques habitans de la parroisse de la prairie de la madelaine se sont absentés sous pretese d’aller en chasse, quooy qu’il En ayent pas Eu la permission et son allés a orange dans des Canots de sauvages ayant esté rencontrés dans le Lac Champlain par un soldat anglois qui s’est reffugié en cette Colonie ;

NOUS avons commis et commetons Le S. Raimbault procureur du Roy en la jurisdiction de Montréal pour faire a la Requeste du procureur du Roy qui sera par luy nommé les poursuittes et Instructions nécessairs contre lesd. Accusés jusqu’à jugement diffinitif Exclusivement Fait a Quebe Le dix fevrier Mil sept Cent vingt Trois.

- Au jour le jour, novembre 2002

Des Allemands sur notre territoire

Lors de la guerre de l'indépendance américaine, entre 1776 et 1783, plus de 5000 soldats allemands vinrent sur le nouveau continent pour donner un coup de main à l'empire britannique dans sa quête pour sauver sa colonie qui deviendra plus tard les États-Unis d'Amérique.

Ces Allemands faisaient partie d'un contingent qui avait été loué par le roi d'Angleterre, Georges III, qui était aussi prince du Hanovre. Les troupes allemandes, qui formaient 12 régiments, étaient commandées par le baron Friedrich A. Riedesel Grâce au Baron et à sa famille, le 25 décembre 1871 fut illuminé, à Sorel, par un arbre de Noël décoré selon la tradition allemande. Cet arbre fut le premier du genre enregistré au Canada.. L'un de ces régiments fut connu sous le nom de « Chasseurs de Hesse-Hanau ». Un détachement de ce régiment fut cantonné à La Prairie durant toute la durée de la guerre. Comme le roi d'Angleterre ne voulait pas renoncer à ses colonies et que le gouvernement britannique ne voulait pas envoyer de soldats, le roi fit appel à l'Allemagne pour l'aider à mater la rébellion en Amérique.

Les chasseurs de Hesse-Hanau, comme ceux des différentes principautés qui ont participé à la guerre de l'Indépendance américaine, furent recrutés dans les forêts allemandes.

Après plus de 7 années de guerre, l'Angleterre perdit sa colonie. Lorsque l'ordre fut donné pour le retour en Allemagne, nombreux sont ceux qui ont décidé de faire souche au pays et y prendre épouse. Leurs noms subirent des transformations incroyables. Ces Allemands contribuèrent à l'essor de notre pays. Au total, 2400 d'entre eux décidèrent de rester.

Dans son livre « Les mercenaires allemands au Québec », Jean-Pierre Wilhelmy nous raconte l'histoire de ces hommes, ancêtres de plusieurs familles allemandes au Québec, dont les Weissenstein, Wihlelmi, Inkel, Fyfe, Faust/Fost, Reichenbach/Requepas, etc.

Charles-Christophe Weisenthein était l'un de ses soldats, aussi connus sous le nom de mercenaires, qui s'établit à La Prairie à la fin du conflit. Il était originaire de « Bicho-Thein », Hanau, près de Francfort en Allemagne. Il fut licencié de l'armée en 1783 et décida de demeurer au Bas-Canada. Il s'installa à Saint-Philippe.

Il épousa Marie-Angélique Riel, fille de Jean-Baptiste et d'Angélique Baillargeon, le 7 février 1785. Le 24 décembre 1789, par l'entremise de son ancien adjudant, il fit une demande de terre, comme 317 autres de ses compatriotes.

De son union avec Marie-Angélique naquirent 10 enfants tous baptisés à Saint-Philippe. Après son mariage, Charles y passa le reste de sa vie. Il y mourut le 10 août 1832 à l'âge de 71 ans, victime de l'épidémie de choléra qui faisait rage au Pays.

Parmi ses enfants, l'une des filles, Marie-Clotilde, épousa Louis Sanguinet le 9 janvier 1821 à St-Philippe. Celui-ci était écuyer et seigneur de La Salle. À leur mariage, les témoins étaient deux neveux de Louis, soit Ambroise et Charles, tristement célèbres pour avoir été pendus en 1839. Ils étaient parmi les patriotes de la Rébellion de 1837.

- Au jour le jour, octobre 2002

Le mariage ou l’amende

Pour accroître la population, à l'époque de la colonisation, Talon, intendant du Roi, et Colbert, premier ministre, songent à plusieurs moyens : immigration plus intensive d'engagés et de filles à marier, pression sur les soldats du Régiment Carignan-Sallières pour qu'ils demeurent dans la colonie, ainsi que des mesures concernant les mariages et naissances.

En plus de ses divers moyens, pour peupler et assurer la survie du Nouveau-Monde, les dirigeants ne se contentent pas que de mots pieux. Le 5 avril 1669, le Roi signe un édit prévoyant une amende pour ceux qui ne se marient pas assez tôt. Il est aussi prescrit que les pères qui ne marieront pas leurs enfants, 20 ans et moins pour les garçons et 16 ans et moins pour les filles, devront subir des peines pécuniaires applicables aux hôpitaux des lieux.

Ceux qui se plieront à cette réglementation, enregistrée par le Conseil Souverain de Québec, le 20 octobre 1670, en se mariant avant l'âge déterminé, se verront octroyer la somme de 20 livres comme récompense.

Les distraits, les célibataires endurcis et les récalcitrants reçoivent le 20 octobre 1670, une mise en demeure. Celle-ci mentionne qu’il devrait se marier l'année suivante, 15 jours après l'arrivée par navires des filles du Roi. S'ils demeurent célibataires, ils seront privés de la liberté de toute vie : chasse, pêche, traite avec les sauvages.

Talon, lui-même célibataire, ajoute comme peine supplémentaire la privation d’honneurs civils ou religieux.

En plus de les forcer à se marier, les autorités les forcent à se multiplier. Pour ce faire, le 5 avril 1669, le Roi établit un système d’allocation pour venir en aide aux familles nombreuses : « À l'avenir, les habitants dudit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, nés en légitime mariage, ni prêtre, ni religieux, ni religieuses, seront payés des deniers qu'elle enverra audit pays, d'une pension de 300 livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, de 400 livres. »

Les demandes pour bénéficier de ces largesses doivent être faites au cours de juin et juillet. Ils recevront la moitié de l'allocation immédiatement et le reste à la fin de l'année.

Parmi sa population, la Seigneurie de La Prairie compte des familles nombreuses. Il faut croire que plusieurs de celles-ci eurent droit à cette allocation. Dans les registres de la Paroisse, on dénote plusieurs naissances dans la même famille et dont la majorité ont survécu.

Plusieurs soldats du Régiment Carignan-Sallières demeurèrent à La Prairie après leur démobilisation. Certains se marièrent avec les filles de la place, d'autres épousèrent des Filles du Roi.

Une recherche plus approfondie dans les « Greffes des Notaires sous le régime français », permettrait sûrement de découvrir lesquelles des familles colonisatrices de la Seigneurie ont pu se prévaloir de ce droit.

Comme quoi, l'allocation familiale ne date pas d'aujourd'hui!

Source : Nos Racines : L'histoire vivante des Québécois, chapitre 10, page 192.

- Au jour le jour, septembre 2002

Des esclaves à La Prairie

Qui n’a pas entendu parler de l’esclavagisme? Dans les années 70, une mini-série fit fureur tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle s’intitulait RACINE. Cette émission relatait la capture d’Africains, enlevés dans leur pays natal et emmenés aux États-Unis pour y être vendus. Ils furent les premiers esclaves de l’Amérique du Nord.

Ensuite, vint la guerre de sécession aux É.-U. qui séparait le Nord du Sud et dont l’enjeu principal était l’abolition de l’esclavagisme et la libération de ce peuple d’Afrique soumis aux pires sévices par la plupart de leur propriétaire.

Beaucoup de ces esclaves furent encouragés à se réfugier au Canada, des citoyens canadiens les aidant à passer la frontière. Dernièrement, dans l’une des capsules du Patrimoine canadien, on voyait un segment de cette partie de l’histoire d’esclaves ayant réussi leur périple grâce à de courageux Canadiens.

La tradition signale d’ailleurs la présence présumée d’un « cimetière d’esclaves » au pied d’une petite colline dans la région de Saint-Armand/Frelighsburg (Québec). Il n’est pas clair si ces esclaves seraient morts suite aux difficultés de leur fuite ou s’ils auraient été des esclaves de propriétaires environnants.

Ce que je ne savais pas, c’est qu’il y avait eu des esclaves au Canada. La capsule du Patrimoine canadien omet de montrer le côté moins reluisant de l’histoire canadienne particulièrement celui concernant l’esclavagisme.

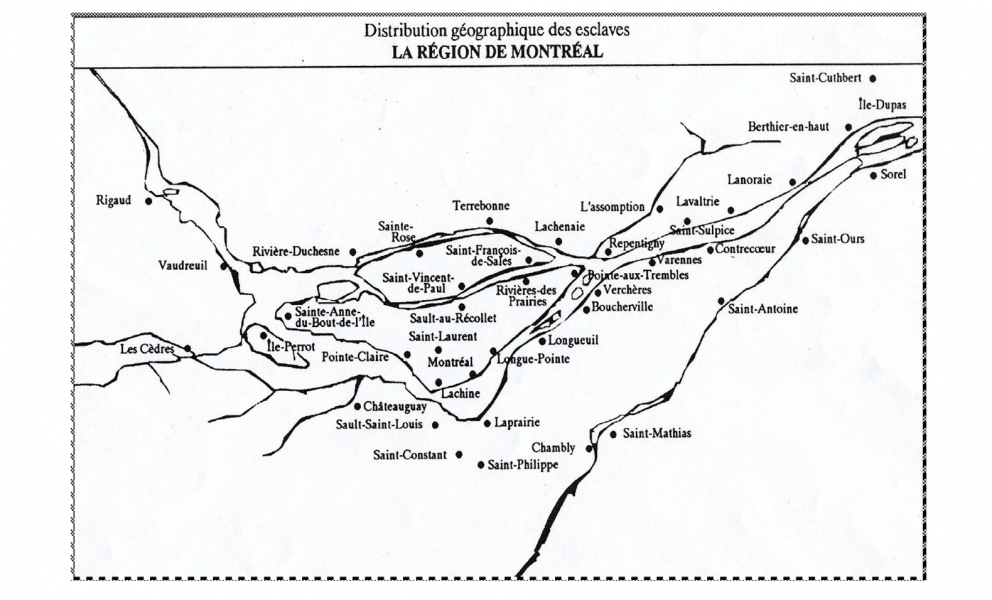

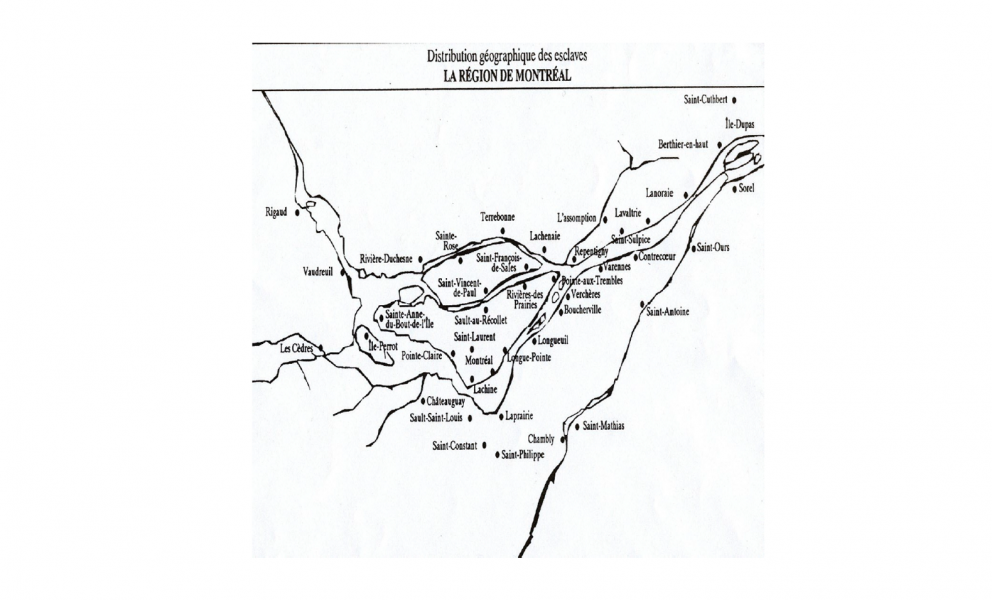

Les esclaves apparaissent chez nous vers 1690, et nous en retraçons jusque dans les premières années du XIXe siècle. La grande majorité des esclaves, sous le régime français, étaient des Amérindiens de différentes nations (environ 2700.) Pour les esclaves noirs, majoritairement venus plus tard en deuxième moitié du XVIIIe s. on en a recensé environ 1400.

Bien que cela puisse surprendre, plusieurs familles pionnières de la Seigneurie de La Prairie étaient propriétaires d’esclaves amérindiens (seulement 3 esclaves noirs ont été répertoriés dans la Seigneurie).

Les familles Bisaillon, Lérigé, Bourassa, Deneau, Pinsonneault, sont parmi celles-ci. Au moins 70 esclaves amérindiens y sont recensés.

Les esclaves amérindiens, parfois appelés esclaves rouges, posent des problèmes particuliers. En principe, seules les nations qui n’étaient pas alliées aux Français pouvaient subir l’esclavage de ces derniers.

Fait intéressant, plusieurs esclaves se marieront avec des colons. À La Prairie, on note le mariage de Marie-Jeanne Perras (veuve de Claude Faye) fille de Pierre Perras et Denise Lemaître, avec Pierre Voisin, esclave panis (veuf de M. Anne Lacroix). Ils se sont mariés le 23 décembre 1709 à l’église du village.

Sans compter le nombre d’enfants illégitimes probablement nés de femmes esclaves et du propriétaire. Cela était monnaie courante durant la période de l’esclavagisme aux États-Unis. Je n’ai cependant pas trouvé de preuve concernant ce phénomène ici.

Des statistiques établissent que 45 % des propriétaires étaient des marchands, 20 % des officiers et le reste divisé en différentes professions telles que clergé, menuisiers, etc.

Voici quelques exemples : Michel Bisaillon, époux en 1710 de Marguerite Fafard, possédait 4 esclaves amérindiens. René Bourassa dit Laronde, époux en 2e noce de Catherine Lérigé, en 1778, possédait 12 esclaves. Jacques Deneau dit Détaillis, époux en 1705 de Françoise Daniau, en possédant 7 quant à lui.

À savoir si ces esclaves étaient bien traités ou s’ils subissaient les mêmes traitements que les esclaves de nos voisins du Sud, une étude plus approfondie pourrait faire la lumière sur cette partie sombre et bien méconnue de notre histoire.

En terminant, bien que cette époque soit révolue au Canada, l’esclavage existe encore sous plusieurs formes dans plusieurs pays du monde.

Source : Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires, par Marcel Trudel

- Au jour le jour, juin 2002

Une drôle de visiteuse!

Il y a près de 12 000 ans, les baleines nageaient au-dessus de la Rive-Sud. Au fil des siècles, le visage de la Rive-Sud changea, apportant avec lui une évolution de la faune, de la flore et de ses habitants.

Le 15 septembre 1823, Montréal devint le siège d’un événement sans précédent qui suscita une excitation populaire prolongée : une gigantesque visiteuse batifolait dans ses eaux portuaires. Le sujet de cette agitation : une baleine aventurière loin de son territoire naturel.

Des passagers du « Lady Sherbrooke » qui remontait le fleuve furent les premiers à l’apercevoir. La nouvelle attira rapidement de nombreux curieux des deux côtés du fleuve, car la baleine évoluait aux environs de l’île Sainte-Hélène.

Deux jours plus tard, soit le 17 septembre, des Montréalais inexpérimentés et se prenant pour des baleiniers, prirent un bateau et des dards afin de pourchasser l’animal. Malheureusement pour eux et heureusement pour elle, la baleine s’échappa et fut aperçue plus tard au Pied du courant (aux environs de l’actuel pont Jacques-Cartier).

Le 21 septembre, soit 6 jours après l’apparition du mammifère, une expédition d’envergure est organisée pour la capture du mammifère. Plusieurs personnes montent à bord du bateau à vapeur « La Prairie » et descendent le courant. Selon des témoins oculaires, elles ne réussissent qu’à épouvanter l’animal. Affolée, celle-ci redescend le fleuve et se frappe contre une chaloupe.

Un dénommé Young lance un harpon qui l’atteint derrière la première nageoire.

La pauvre bête fit plusieurs tours et entreprit de redescendre le courant, se frappant au passage sur les rochers. À un moment, elle prit la direction de La Prairie. Pour son malheur, le niveau d’eau était insuffisant et la baleine dut rebrousser chemin.

Cette tentative d’évasion lui valut d’être blessée plus gravement par ceux qui la pourchassaient avec leurs lances. Épuisée et incapable de résister au courant, elle termina sa course aux îles de Boucherville, où on lui asséna le coup de grâce.

Le mastodonte mesurait 42 pieds 8 pouces.

Sources :

Le reflet, cahier du millénaire 2000

Nos racines : l’histoire vivante des Québécois, chapitre S7 page 1131

- Au jour le jour, mai 2002

Des esclaves à La Prairie

Qui n'a pas entendu parler de l'esclavage? Dans les années 70, une mini-série fit fureur tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle s'intitulait RACINES. Cette émission relatait la capture d'Africains, enlevés dans leur pays natal et emmenés aux États-Unis pour y être vendus. Ils furent les premiers esclaves de l'Amérique du Nord.

Ensuite, vint la guerre de sécession aux États-Unis qui séparait le Nord et le Sud et dont l'enjeu principal était l'abolition de l'esclavage et la libération de ce peuple d'Afrique soumis aux pires sévices par la plupart de leurs propriétaires.

Beaucoup de ces esclaves se réfugièrent au Canada où des citoyens canadiens les aidèrent à passer la frontière. Dernièrement, dans l'une des capsules du Patrimoine canadien, on voyait un segment de cette partie de l'histoire d'esclaves ayant réussi leur périple grâce à de courageux Canadiens.

Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des esclaves au Canada. La capsule du Patrimoine canadien omet de montrer le côté sombre de l'histoire canadienne concernant l'esclavage.

Les esclaves apparaissent chez nous vers 1690, et nous en retraçons dans les premières années du XIXe siècle. La majorité des esclaves, environ 2700, étaient des Amérindiens de différentes nations; environ 1400 étaient des esclaves noirs.

Bien que cela puisse surprendre, plusieurs familles de la Seigneurie de La Prairie étaient propriétaires d'esclaves amérindiens (seulement 3 esclaves noirs ont été répertoriés dans la Seigneurie).

Les familles Bisaillon, Lérigé, Bourassa, Deneau, Pinsonneault, sont parmi celles-ci. Au moins 70 esclaves amérindiens sont recensés dans la Seigneurie.

Les esclaves amérindiens, parfois appelés esclaves rouges, posent des problèmes particuliers. En principe, ces esclaves provenaient seulement des nations qui n'étaient pas alliées des Français.

Fait intéressant, plusieurs esclaves se marieront avec des colons. À La Prairie, on note le mariage de Marie-Jeanne Perras (veuve de Claude Faye), fille de Pierre Perras et Denise Lemaître, avec Pierre Voisin, esclave panis (veuf de Marie-Anne Lacroix). Ils se sont mariés le 23 décembre 1709 à La Prairie.

Certains disent que le nombre d'enfants illégitimes, nés de femmes esclaves enceintes de leurs propriétaires était élevé durant la période de l'esclavage en Amérique du Nord. Je n'ai pas trouvé de preuve de cette assertion en Nouvelle-France.

Parmi les propriétaires, 45 % étaient des marchands, 20 % des officiers militaires et 35 % occupaient une autre profession (clerc, menuisier, etc…).

Voici quelques exemples des propriétaires : Michel Bisaillon, époux en 1710 de Marguerite Fafard, possédait 4 esclaves amérindiens. René Bourassa dit Laronde, époux en 2e noce de Catherine Lérigé, en 1778, en avait 5 ou 6. Jacque Deneau dit Détaillis, époux en 1705 de Françoise Daniau, en possédant quant à lui 7.

En terminant, bien que cette époque soit révolue au Canada, dans plusieurs pays du tiers-monde, l'esclavage est encore monnaie courante.

Source : Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires, par Marcel Trudel

- Au jour le jour, mai 2002

Des filles du Roi dans la Seigneurie

Contrairement aux mythes populaires, il est faux de croire que les filles du Roi étaient des filles de mauvaise vie. Le père Le Jeune écrivait dans la Relation de 1641 « On nous a dit, qu’il couroit un bruit dans Paris, qu’on avoit mené en Canada, un vaisseau tout chargé de filles, dont la vertu n’auroit l’approbation d’aucun Docteur; ‘est un faux bruit, j’ay veu tous les Vaisseaux, pas un n’estoit chargé de cette marchandise. »

Un autre témoignage à citer est celui de Pierre Boucher qui résidait dans la colonie depuis une trentaine d’années et qui fut questionné lors de son voyage en France en 1662 : « Il n’est pas vray qu’il vienne icy de ces sortes de filles, & ceux qui en parlent de la façon se sont grandement mépris, & ont pris les Isles de Saint Christophe & de la Martinique pour la Nouvelle-France; s’il y en vient icy, on ne les connoist point pour telles; car avant que de les embarquer, il faut qu’il y aye quelques-uns de leurs parens ou amis, qui asseurent qu’elles ont tousiours esté sages; si par hazard il s’en trouve quelques-unes de celles qui viennent, qui soient décriées, ou que pendant la traversée elles ayent eu le bruit de se mal-comporter, on les r’envoye en Franc. »

Même à l’époque des filles du Roi et au cours des décennies qui suivirent, la polémique concernant la vertu de ces filles est demeurée vivace.

Lors de l’invasion du bas Canada par les troupes anglaises, le Roi Louis XIV envoya le régiment de Carignan-Sallières en renfort. Lorsque la France gagna la bataille, le régiment fut démantelé et quelques centaines de ces valeureux soldats décidèrent de demeurer au Canada. Remarquez que le ministre Colbert suggéra fortement aux officiers du régiment de ne point repasser par la France et de demeurer au pays pour mériter les grâces de Sa Majesté.

Afin de coloniser et peupler la Nouvelle-France, il devint impératif d’accroître la gent féminine, disposée à marier ces soldats et les autres hommes de la colonie. Pour remédier à la situation, le roi décida d’envoyer des femmes dans le nouveau pays. Celles-ci seraient les mères des générations à venir. Entre 1663 et 1673, la colonie recevra près de 800 filles connues sous le nom de « Filles du Roi ».

À peine un peu plus de 400 filles du Roi sont des orphelines et la majorité a moins de 25 ans, les autorités cherchant des filles jeunes et en santé. Le Roi de France défraie le coût de la traversée et leur procure quelque bien-être matériel.

Avec l’apport des Soldats du régiment de Carignan-Sallières et celui des filles du Roi, la population de la Nouvelle-France double en 7 ans, passant de 3200 en 1666 à 6700 en 1672. La France considère alors qu’elle a fait son effort.

Parmi ces hommes et femmes unis pour la colonisation, certains se sont établis dans la Seigneurie. Parmi ceux-ci, nous retraçons le nom de François Pinsonneau dit Lafleur, soldat de la compagnie St-Ours, qui épousa Jeanne Leber (Leper). Le couple Pinsonneau s’installa dans le village au début de sa fondation. Tous les deux sont morts à La Prairie. Ils ont eu 7 enfants.

Marguerite François (Maureau), veuve de Mathieu Faye, épouse en 2e noces Jean Lefort, le 2 novembre 1696 à La Prairie. Ils auront 3 enfants.

Anne Aubry épousa Antoine Caillé-Biscornet dit Brule-fer; ils furent recensés à La Prairie en 1681 et ont eu 7 enfants.

Jeanne Leduc Denote, veuve d’André Robidou dit l’espagnol épousa en 2e noces Jacques Supernant (Surprenant) dit Sanscoucy, le 16 août 1678 à La Prairie. Il était un soldat du Régiment Carignan-Salllières, Cie de Contrecoeur.

Nous pourrions mentionner toutes celles qui se sont établies dans la Seigneurie, mais la liste serait trop longue.

Ces femmes ne sont que quelques-unes des pionnières venues dans le Nouveau monde pour assurer la survie et la descendance de la Nouvelle-France. Elles seront aussi les mères de plusieurs descendants établis dans la Seigneurie de La Prairie.

Nous pouvons être fiers de nos origines, car ces hommes et femmes ont tout quitté pour que nous puissions exister.

Attention aux mauvaises langues et aux mensonges qui subsistent depuis près de 350 ans. Ces femmes, sauf quelques exceptions, étaient des filles de bonnes familles et des orphelines, cherchant un monde meilleur.

Source : Les filles du Roi par Silvio Dumas, Société historique de Québec, Québec 1972

- Au jour le jour, février 2002

Remerciements

La SHLM a eu le plaisir d’accueillir Maude BOURBONNAIS, finissante en procédés infographiques au Centre professionnel Jacques-Rousseau de Longueuil, dans un stage de trois semaines, du 8 au 24 janvier 2002.

Grâce à son talent, dynamisme, professionnalisme et à sa créativité, la Société a pu rafraîchir certains de ses logos, pochettes et autres.

Un gros merci à Maude pour son excellent travail.