- Au jour le jour, mars 2006

Les fêtes du 250e anniversaire de La Prairie

En 1923, une grande fête fut organisée à l'occasion du 250e anniversaire de La Prairie. Cette fête eut lieu le 23 septembre. Les journaux de l'époque tels que le Canada, le Daily Star, La Patrie rapportèrent l'événement. Les fêtes étaient présidées par le Dr Auguste Brisson. Tout ceci commença par un feu d'artifice au carré Bellevue (situé devant La Belle Époque), le samedi soir. Voici un extrait du journal « Le Canada » du 22 septembre 1923 annonçant les activités du lendemain :

« Plusieurs sociétés canadiennes-françaises y enverront leurs représentants. On nous apprend que L'action Française y déléguera l'abbé Lionel Groulx; la Saint-Jean-Baptiste et la Société historique de Montréal, M. Victor Morin, la Société Royale du Canada, M. Francis Audet; la Commission des sites et monuments historiques du Canada, MM. le général E.S. Cruikshanks et le major A.A. Pinard, le Bureau de colonisation du gouvernement fédéral, les RR. PP. Boyer et Gravel.

Dimanche matin, à 9h30 (heure solaire), Mgr Guillaume Forbes, évêque de Joliette, chantera une grand-messe pontificale. Il sera assisté de MM. Victor Barbeau, vicaire à St-Pierre-Claver, enfant de la paroisse, et d'Arthur Paquin, vicaire à St-Jérôme; M. Wilfrid Hébert, p.s.s. de Notre-Dame, sera le prêtre assistant. MM. les abbés Herni Bocquillet, aumônier des Sœurs de la Providence, et Joseph-Arthur Giguère, chapelain des Frères de l'Instruction Chrétienne, agiront comme diacre et sous-diacre d'honneur; Mgr John Forbes, évêque coadjuteur de l'Ouganda, prononcera le sermon. Le service des enfants de chœur sera fait par les Indiens de Caughnawaga. Au Sanctus, un corps de cinq clairons de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, sonnera le salut. Le chant sera exécuté par la chorale et les enfants de la paroisse.

À 11h30, grand dîner chez les Sœurs de la Providence, et au Conseil des Chevaliers de Colomb.

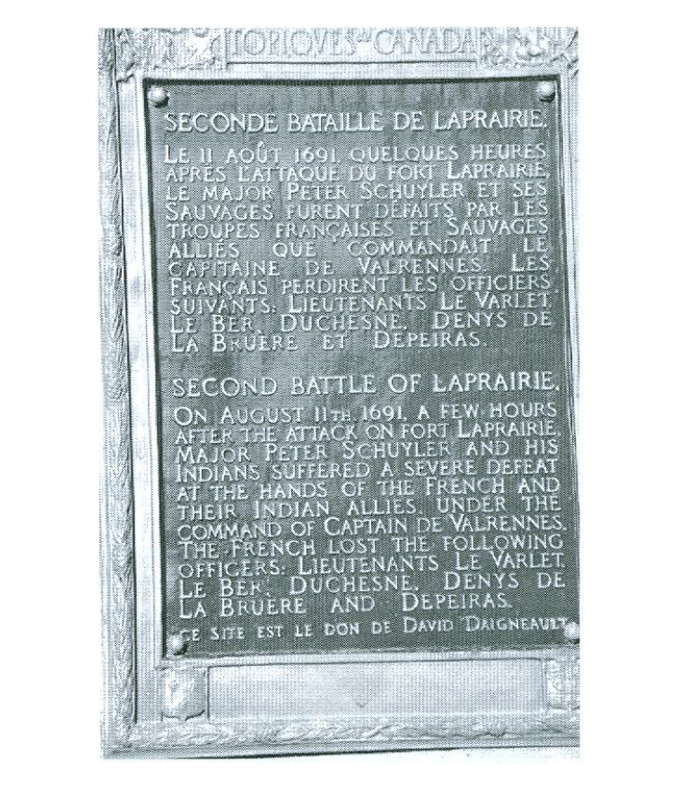

À 1 heure, dévoilement du monument érigé par le gouvernement fédéral à l'endroit où eut lieu, en 1691, un combat entre Français et Iroquois. (Ce monument est érigé sur le parc longeant le fleuve devant l'hospice des Sœurs de la Providence; le monument est identique à celui de la Bataille. De forme pyramidale dont la base est un carré de 6 pieds de côté, la hauteur aux environs de 7 pieds. Une plaque de bronze est fixée sur l'une des faces latérales de la pyramide.) Cette cérémonie sera présidée par le général Cruikshanks et sera suivie d'une promenade en auto, pour inaugurer les boulevards construits par le gouvernement provincial; celui de Salaberry, sur la route de La Prairie-Valleyfield, et celui de St-Jean, sur la route Laprairie-Lacolle. Le général remettra le monument entre les mains du Dr. Longtin, maire de La Prairie. Les maires de 15 municipalités environnantes, autrefois détachées de La Prairie, déposeront des couronnes au pied du monument.

À 1h30, plusieurs orateurs adresseront la parole : entre autres l’hon. E. L. Patenaude, le Dr. Brisson, de la Société historique de Montréal, M. Roch Lanctot, M. l’hon. juge Robidoux, l’avocat Julien Brisson, M. Olivier Maurault, pss, et l’hon. Honoré Mercier.

À 2h30, pageant par les Indiens de Caughnawaga, qui représenteront « Le Mariage de Pacodondas ».

Le service d’ordre sera fait par la police montée de Montréal.

À 3 heures, procession avec chars allégoriques et cavaliers costumés à la mode du 17e siècle. La cavalerie de St-Jean sera chargée du service d’ordre.

À 4 heures, démonstration au carré de « La Bataille », où l’on dévoilera un second monument érigé en l’honneur des héros des héros de 1691. Le monument sera remis entre les mains de M. Hilaire Guérin, maire de la paroisse. Des discours seront prononcés par M. Aimé Gagnon, agronome, et l’abbé Lionel Groulx.

À 6 heures, démonstration au tombeau de Marie Tekakwhita par les Indiens de Caughnawaga.

À 8 heures, grand illumination au carré Foch. Plusieurs morceaux seront joués par un puissant corps de musique, puis viendra le « salut à La Prairie », par ses enfants maintenant dans les professions libérales.

À 9 heures, un feu d’artifice clôturera les fêtes.

Le comité d’organisation se compose du Dr Brisson, président, Julien Brisson, secrétaire, Paul Boucher, N.P. trésorier.

M. l’abbé E. Choquet, président du comité d’organisation, est assisté de A. Duranceau, Sam Racine, C. Pagé, Casimir Duquette, Joseph Lefebvre, E. Lamarre, P. Baillargeon, et N. Poupart.

Deux trains partiront dimanche matin pour St-Philippe de la garer Windsor, l’un à 7:35 heures et l’autre à 1:45 heure. Le soir, un train partira de St-Philippe à 7:23 heures, il arrivera ici vers 8:10 heures. Tous ces trains marchent à l’heure normale. » (fin de l’article du Canada)

Dans un autre article, je vous parlerai des incidents cocasses qui sont arrivés ce jour-là, ou en avant.

Texte présenté par madame Hélène Charuest

- Au jour le jour, juin 2005

Les moeurs des canadiens

Dès la fin du XVIIe siècle, le baron de Lahontan, un officier militaire français qui a voyagé dans toute l'étendue de la Nouvelle-France dans les années 1680, soulignait les particularités de la Nouvelle-France. Le baron de Lahontan était un partisan de la république, c'est-à-dire un partisan d'une société plus égalitaire, et il avait beaucoup apprécié cet aspect caractéristique de la Nouvelle-France: la grande liberté dont profitait la population. Lahontan nous explique sur quelle base favorable les habitants de Nouvelle-France ont pu acquérir, assez rapidement, une aisance enviable:

Les paysans y sont fort à leur aise, et je souhaiterais une aussi bonne cuisine à toute noblesse délabrée de France (Les nobles de province étaient pauvres). Ces gens-ci (…) ne payent ni sel, ni taille (des taxes françaises); ils chassent et pêchent librement; en un mot, ils sont riches. Voudriez-vous donc les mettre en parallèle avec nos gueux de paysans ?

(Lahontan, cité dans Audet, 2001 : 253)

Un autre témoin très attentif de la vie quotidienne des « gens du commun » nous a laissé nombre d’observations précises sur l’alimentation, les mœurs et le niveau de vie des habitants de la Nouvelle-France, dans les années 1750; il s’agit du baron d’Aleyrac, un petit noble de province sans fortune qui avait embrassé la carrière militaire dans l’armée française. Cet officier subalterne a passé les quatre dernières années du Régime français dans la colonie. Il a côtoyé des soldats français qui logeaient chez des habitants canadiens et il s’est battu en compagnie de miliciens canadiens et de guerriers autochtones, qui étaient intégrés à l’ensemble des forces armées françaises. Le jugement de cet officier repose donc sur une longue expérience de la société coloniale et il témoigne d’une façon précise et fiable de la situation des habitants ordinaires qu’il a surtout fréquentés.

Les commentaires que le baron d'Aleyrac multiplie sur le haut niveau de vie des Canadiens ne laissent aucun doute sur l'aisance relative que l'ensemble de la population avait atteinte, à la fin du Régime français. Car le baron était présent en Nouvelle-France entre 1755 et 1760, soit à une période que les historiens qualifient de "difficile", voire de "très difficile" dans la colonie. Les observations du baron d'Aleyrac confirment donc avec force celles de Pehr Kalm, de Joseph Henry, et de plusieurs données récentes sur l'alimentation en Nouvelle-France. Voici, en vrac, les principales observations que le baron a consignées sur les Canadiens dans ses Mémoires :

Les Canadiens se nourrissent bien et sont gros mangeurs surtout de viande. Ils en font une consommation surprenante. Il n'est pas d'habitant qui, ayant femme et deux ou trois enfants, ne tue l'hiver un bœuf ou une vache, deux cochons, des moutons, des poulets, des oies, des dindes, des canards, sans compter le gibier et le poisson qu'ils prennent en quantité tout l'hiver. Ils mangent du pain excellent. (…) Les Canadiens ont une passion extrême pour l'eau-de-vie et la fumée de tabac. C'est un usage chez eux de boire un grand coup d'eau-de-vie, en se levant et cela même chez les femmes. Les hommes fument le calumet en pierre noire. Les enfants de sept à huit ans boivent et fument de même. Une bouteille d'eau-de-vie fait une seule séance. Pour le vin, on n'en fait pas pareille débauche. Mais on passe toute la journée à

fumer et beaucoup ont l'habitude de fumer au lit. (…)

Entre eux, les Canadiens s'appellent tous Monsieur et Madame. Ils ne vivent guère en société, restent chez eux, disent facilement du mal les uns des autres. Ce peuple aime singulièrement ses aises. Presque tous les habitants ont une voiture d'hiver, qu'ils appellent carriole, sorte de traîneau fort bien aménagé et commode et une voiture d'été ou calèche, faite à peu près comme un cabriolet. Pour peu qu'ils aient quelque chemin à faire et, dans quelle que saison que ce soit, ils ne vont jamais à pied. (…) L'orgueil des Canadiens va jusqu'au point qu'on ne trouve casaquins de soie, ainsi que des coiffes de dentelles et des souliers de damas, ce qui les rend envieuses de toutes choses. (…)

Les femmes sont belles et spirituelles. Elles portent des jupes qui ne vont guère jusqu'aux mollets. Les filles se tiennent fort bien, mais une fois mariées, elles négligent leur toilette. (…)

Il n'y a pas de patois dans ce pays. Tous les canadiens parlent un français pareil au nôtre. Hormis quelques mots qui leur sont particuliers, empruntés d'ordinaire au langage des matelots. (D'Aleyrac, 1935: 29-34)

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

- Au jour le jour, mai 2005

Que mangeaient ces habitants canadiens?

Pour les premiers immigrants français qui s’établirent ici, puis pour leurs descendants qui ont peuplé la Nouvelle-France, l’alimentation reposait avant tout sur le pain, la viande, le poisson, les légumineuses et les légumes. Dans la vallée du Saint-Laurent, le pain a toujours été de blé entier, plutôt que de seigle ou d’orge, ou de farines mêlées, comme dans les régions pauvres de France. De plus, il est rarement arrivé qu’on manque de pain et jamais il n’y eut de pénurie totale, ni de grande famine meurtrière en Nouvelle-France, grâce aux farines qu’on importait de France les années de pires récoltes, et en période de guerre. De plus, tous les visiteurs attestent que cet aliment irremplaçable, le pain, était ici d’excellente qualité.

Au menu de la viande, le bœuf avait la préférence de la majorité des Canadiens, même s’il n’apparaissait pas sur toutes les tables à la même fréquence. Comme presque tous les habitants de la colonie possédaient une ou deux vaches, et qu’à la campagne, sur une terre agricole, il fallait acquérir au moins deux bœufs de travail, on obtenait des veaux à chaque printemps. De sorte que presque tout le monde mangeait de la viande de bœuf, de vache ou de veau, à l’occasion.

La viande de porc, elle, était de consommation universelle, car chaque famille élevait et engraissait elle-même un ou plusieurs porcs, y compris en ville, où l’on en trouvait dans les cours arrière des maisons. On élevait un nombre de porcs suffisant pour nourrir la famille tant en viande fraîche, qu’on faisait geler l’hiver au grand froid, qu’en lard salé qui se conservait parfaitement plus d’une année.

On faisait boucherie des animaux domestiques : porcs, bœufs et volailles, dans les derniers jours de novembre ou au début de décembre, quand les gelées prenaient ferme. On mangeait le boudin et les saucisses aussitôt après avoir fait boucherie et on gardait les meilleurs morceaux pour le temps des fêtes, ou encore pour la saison des noces s’il y avait des mariages prévus dans la famille. La majorité des mariages avaient en effet lieu au mois de novembre, ou aux mois de janvier et de février, quand il y avait moins de travaux sur la ferme et encore beaucoup de nourriture en réserve. Ainsi, presque toutes les familles pouvaient célébrer un mariage, Noël ou le Nouvel An, dans la joie et l’abondance, à la campagne autant qu’à la ville. On gardait aussi de la volaille et des quartiers de bœuf gelés, dans les greniers, à l’abri des prédateurs, pour la durée de l’hiver. Ces viandes, salées ou gelées, étaient presque toujours apprêtées en pot-au-feu pendant la morte-saison, dans toutes les chaumières de Nouvelle-France.

Après le temps des fêtes et la saison des noces, venait le temps du carême, cette période de quarante jours précédant la fête de Pâques, qui commençait habituellement vers la fin de février pour se terminer au mois d’avril. Pendant cette longue période de jeûne et d’abstinence, les gens devaient tout particulièrement se priver de viande. On puisait alors dans les réserves de moins en moins abondantes de nourriture pour trouver du poisson salé, des légumes de conservation tels navet, oignon, chou et carotte, et des légumineuses séchées : fèves et pois divers. On mangeait aussi, à l’occasion, du poisson frais grâce à la pêche sous la glace. Même les œufs et les laitages étaient moins abondants pendant l’hiver. Restait le pain, encore le pain, que certains mangeaient le matin avec du sucre d’érable, surtout aux mois de mars et d’avril, au « temps des sucres ». Puis, dès la fin d’avril et en mai, le gibier à plumes envahissait à nouveau le ciel et les premières pêches libres de glace pouvaient commencer. Avec les jeunes pousses sauvages qui pointaient vers l’ardent soleil printanier, on faisait à nouveau des salades. Au mois de juin, les radis et les premières laitues apparaissaient dans les jardins potagers et l’on cueillait les premières baies sauvages. À la fin du mois de juin, on assistait au retour explosif des couleurs et des saveurs, au retour de l’exubérance alimentaire et de la joie de vivre dans toute la colonie, en famille et entre voisins. Plusieurs variétés de légumes se succédaient tout au long de l’été. En juillet, la pêche et même la chasse occupaient les cultivateurs qui bénéficiaient d’une période de relâchement dans les travaux agricoles. Il y avait de nouveau abondance d’œufs et de laitages. Puis, aux mois d’août et de septembre, les récoltes des champs et des jardins envahissaient la grange, le grenier, la cuisine, les marmites et le ventre des habitants.

Et le cycle recommençait…

Les preuves historiques s’accumulent et ne laissent plus de doute : la grande majorité de la population de Nouvelle-France était bien nourrie, dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du Régime français.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

- Au jour le jour, avril 2005

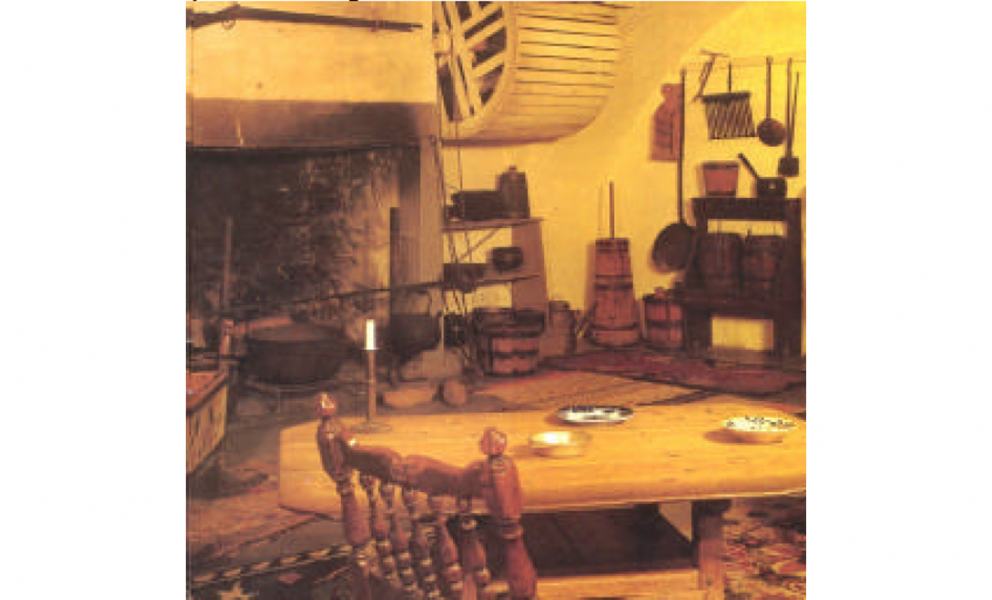

Faire mijoter lentement les traditions

Les traditions culinaires de quelques régions de France ont lentement évolué pendant les premières décennies, influencées par la géographie et le climat particuliers de Nouvelle- France, ainsi que par les aliments et la culture alimentaire des autochtones d’Amérique.

Au terme de cette lente incorporation de savoir- faire, une tradition culinaire propre à la Nouvelle- France apparaît au XVIIIe siècle. Cette tradition était parvenue à une certaine stabilité à la fin du Régime français, quand la conquête et les influences anglaises ont relancé le processus d’adaptation. Au XVIIe siècle donc, les ménagères françaises qui ont immigré dans la vallée du Saint-Laurent ont dû adapter des techniques et des aliments qu’elles connaissaient déjà, et aussi adopter certains éléments nouveaux. Des légumes comme la citrouille et la courge étaient connus en France, mais peu répandus; alors qu’ici, on les cultivait de façon courante. On utilisait aussi, à l’occasion, des techniques de conservation inspirées des Amérindiens, comme le fumage de la viande et, surtout, du poisson, sans jamais qu’elles remplacent l’usage généralisé de la salaison venant d’Europe. La technique d’inspiration autochtone la plus populaire fut l’enfouissement de la nourriture dans le sol, en hiver, pour la protéger du gel. Les immigrants français n’avaient pas besoin de prendre autant de précautions dans leur pays d’origine, et l’adaptation de cette technique amérindienne a donné lieu à des usages nouveaux dans la colonie, notamment le « caveau à légumes » qui s’est répandu chez les habitants et qui est devenu très fréquent au XIXe siècle. On peut encore voir de ces caveaux à demi enfouis dans le sol sur la côte de Beaupré, près de Québec.

La plus répandue des techniques françaises de conservation de la viande et du poisson, la salaison, a été ici utilisée de façon plus étendue. À l’automne, en plus de saler du lard, du bœuf et de l’anguille (sans compter la morue qu’on salait sur les lieux de pêche), on a mélangé du sel à des herbes et à des légumes saveurs, afin de donner du goût aux préparations culinaires pendant les longs mois d’hiver. C’est ainsi qu’apparurent les fameuses « herbes salées » qu’on utilise encore aujourd’hui. On s’en servait dans les soupes et les ragoûts, les pot-au-feu et les fricassées, quand aucune fraîche verdure ne permettait de rehausser le goût de la viande et des légumes de conservation.

Bacqueville de la Potherie, un noble français qui a passé plus de trois ans à Québec, entre 1698 et 1701, comme contrôleur de la marine et des fortifications, nous donne un aperçu de l’abondance qu’il a observé à la ville et dans les alentours, au temps des récoltes automnales :

« Le temps où le commerce roule le plus à Québec est au mois d’août, septembre et octobre, que les vaisseaux arrivent de France. Il se fait une foire dans la basse-ville; toutes les boutiques et les magasins étalent leurs marchandises. Ce ne sont qu’empressement de part et d’autre pour se défaire de ses effets, ou pour avoir bon marché. On y voit sur la fin d’octobre les habitants des campagnes que l’on appellerait paysans en tout autre lieu que le Canada, qui viennent faire leurs emplettes. » (Bacqueville de la Potherie, cité dans Audet, 2001 : 183)

On remarque que les paysans des campagnes de Nouvelle-France se faisaient appeler « habitants », au lieu de paysans. Même s’ils vivaient eux aussi de la culture de la terre, comme les paysans de France, ils savaient que leur situation était à ce point meilleure qu’une nouvelle façon de se qualifier leur semblait nécessaire. Le terme d’ «habitants» s’est alors imposé. En Nouvelle-France, on naissait donc « Canadien » et on se faisait appeler « habitant », au lieu de paysan. Des traits culturels propres sont donc rapidement apparus dans la jeune colonie.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

- Au jour le jour, mars 2005

Les habitants de la Nouvelle-France étaient bien nourris.

Voici un extrait du livre de Martin Fournier publié chez Septentrion et intitulé « Jardins et potagers en Nouvelle-France ». Cet article saura sûrement en intéresser plus d’un et redresser quelques idées reçues sur la façon de s’alimenter de nos ancêtres. Nous nous proposons de citer d’autres extraits dans le cours de l’année.

Hélène Charuest

L’idée qu’on se fait généralement d’une alimentation monotone et uniforme, voire misérable pour la majorité de la population de Nouvelle-France, est fausse, même si tout le monde ne pouvait pas manger à son goût et à sa faim tous les jours de l’année dans la colonie. En effet, après les premières décennies difficiles où les pionniers français des années 1608 à 1680 avaient tout à faire, la situation s’est beaucoup améliorée. À partir de la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle, les paysans qui cultivaient une terre dans la vallée du Saint- Laurent ont presque tous profité d’une alimentation abondante et variée, une bonne partie de l’année. De plus, si on compare la situation des paysans de Nouvelle-France avec celle des paysans français de la même époque, on voit que les gens d’ici étaient nettement privilégiés.

Les habitants de Nouvelle-France avaient le droit de chasser et de pêcher sur leurs terres et en face de celles-ci, ainsi que dans les endroits sauvages des alentours. Ils payaient beaucoup moins de taxes et d’impôts que dans la mère patrie. Leurs terres étaient fertiles et la population, qui est passée d’une dizaine de mille en 1675 à une cinquantaine de mille dans les années 1750, n’exerçait qu’une pression modérée sur les abondantes ressources disponibles un peu partout.

- Au jour le jour, mars 2005

Les habitants de la Nouvelle-France étaient bien nourris. (suite)

Seulement quelques rares censitaires, ces personnes qui cultivaient la terre dans une seigneurie de Nouvelle-France et qui payaient un cens à leur seigneur, ont eu à subir le menu auquel on associe trop souvent les «pauvres habitants » de la colonie : du pain, des pois et du lard salé tous les jours que le Bon Dieu amène. Même dans les villes, seulement un petit nombre de résidants mangeaient aussi misérablement. En réalité, tout au long du Régime français, une fois les premiers immigrants bien installés, la grande majorité de leurs descendants ont pu s’établir sur une terre fertile, à proximité de cours d’eau poissonneux, non loin de forêts et de boisés où le petit gibier abondait, sans compter une extraordinaire quantité d’oiseaux migrateurs : oies et outardes, canards et sarcelles, qui étaient de passage dans la colonie au printemps et à l’automne. À la campagne, où vivait environ 80% de la population, les Canadiens, c’est-à-dire les personnes qui étaient nées en Nouvelle-France, ont pu profiter d’une grande variété de ressources alimentaires.

Certes, il faut éviter de transformer l’image un peu misérable de jadis en un paradis, car la vie n’était pas tous les jours facile en Nouvelle-France. La fraîcheur des aliments laissait à désirer pendant l’hiver, surtout aux mois de février, mars et avril, quand les provisions tiraient à leur fin. La saison hivernale comportait aussi son lot de monotonie. On comptait même en cette saison une période d’abstinence prolongée : le carême, qu’imposait l’Église catholique. C’est aussi au printemps que d’occasionnelles périodes de disette, non sanctionnées par l’Église celles- là, se produisaient. On souffrait alors d’une alimentation insuffisante pendant quelques semaines. Cependant, même pendant la morte-saison, en hiver, les Canadiens se tiraient bien d’affaire en comparaison des paysans européens.

Au tout début de la colonie, les pionniers français avaient dû fournir un effort considérable pour s’établir dans ce nouveau pays. Il y eut donc une sélection assez serrée parmi les premiers immigrants, et seul le tiers d’entre eux a choisi de rester. Il s’agissait surtout des plus travaillants et des plus débrouillards, de ceux qui étaient en mesure de commencer à zéro et de relever le défi d’un pays neuf. Par la suite, plusieurs de leurs enfants, ceux qu’on appelait les Canadiens, ont dû fournir des efforts physiques aussi considérables pour s’établir à leur tour sur de nouvelles terres à défricher. Ainsi, de par la nature même du pays, les Canadiens ont dû faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’une constante ardeur au travail pour s’établir confortablement, comme ils l’ont fait. C’est aussi grâce à leur énergie, à leur ingéniosité et à leur détermination qu’ils ont pu profiter rapidement d’une alimentation abondante, complète et savoureuse, qui était accessible dans leur environnement naturel.

- Au jour le jour, novembre 2004

Mode de vie de la population du Canada

Il est toujours intéressant de savoir comment nous sommes perçus par les étrangers qui viennent nous visiter. Voici un texte qui nous dira comment le Suédois Pehr Kalm décrivait nos ancêtres.

Les Français du Canada diffèrent de bien des façons des Anglais. Les hommes sont très habillés; ceux qui sont très âgés et distingués portent des perruques bouclées; les plus jeunes ont des perruques, ou leurs propres cheveux en forme de queue. Peu de gens distingués portent leurs cheveux en forme de queue. Ils les poudrent toujours. On a l’habitude de mettre des galons aux habits en particulier sur le gilet. On porte des bas de soie repliés, à la hauteur du genou, au-dessus de la culotte, mais assez souvent aussi par-dessus.

Les personnes du commun portent souvent une très longue chevelure flottante. Chaussures aux talons recouverts de cuir, ou bien aux talons de cuir sans rien dessus comme chez nous. On porte toujours des manchettes. Quelques personnes ont des cheveux courts à petite frisure. Lorsqu’on éternue, les personnes présentes s’inclinent devant lui.

Les femmes d’ici ont fort belle apparence; elles peuvent en remontrer dans le domaine de la chasteté et à l’honnêteté à nos femmes en Europe, de quelques régions que ce soit, avec cette nuance qu’il existe ici un brin de liberté innocente que les femmes sont dépourvues de toute timidité paysanne. La plupart d’entre elles sont, au contraire, bien élevées et polies au suprême degré. Qu’il puisse se trouver ici des personnes du sexe qui soient coquettes, je ne le nie point, mais je prétends seulement que leur nombre n’est pas plus élevé ici qu’il ne l’est dans tout autre ville de même importance. Ce qui a été écrit ou dit en sens contraire, l’a été par jalousie, et c’est un parfait mensonge.

Le dimanche, elles sont vêtues de façon recherchée, comme le sont nos suédoises, à ceci près que les femmes d’ici ont la tête plus apprêtée. En semaine, elles ne sont pas habillées de façon aussi élégante; mais ce à quoi elles tiennent particulièrement, c’est à friser leur chevelure, à avoir toujours des cheveux bouclés et poudrés, et le devant de la tête garni de diamants, de pierres taillées et autres brillants. Par ailleurs elles portent une blouse ou un tricot fabriqué de la même façon que chez nous, et ces vêtements sont ordinairement de couleur blanche en été. Elles portent une petite jupe blanche, ordinairement assez courte et qui laisse voir à peu près la moitié du bas de la jambe, sinon davantage. Leurs souliers diffèrent de ceux de nos femmes en ce qu’ils sont assez étroits et garnis de talons si élevés qu’on se demande comment elles peuvent marcher là-dessus. On peut dire sans risque d’erreur que les femmes françaises surpassent ordinairement les femmes anglaises en ce qui concerne les soins du ménage; je veux dire qu’elles mettent davantage la main à tout ce qu’exige la tenue de la maison et qu’elles ne cherchent pas autant leurs aises. Les femmes du commun travaillent vrai-semblablement autant que les nôtres, à la fois aux champs, dans les prés, à l’étable et ailleurs. On les trouve toujours dehors en train de travailler. Mais il semble que quelque chose fasse défaut en ce qui touche à la propreté des maisons et de la vaisselle. Cependant on ne rencontre pas du tout, chez les ménagères d’ici, cette façon de rechercher ses aises qui existe chez les femmes anglaises et qui consiste à s’asseoir dans un fauteuil sans faire grand-chose. Ici, les femmes vivent sans contrainte et ne se préoccupent guère de luxe; j’ai vu avec étonnement les propres filles du gouverneur s’habiller simplement ne pas s’apprêter à l’extrême, courir partout dans la maison, au cellier et à la cuisine, comme une servante, afin de veiller à tout, et elles avaient toujours l’aiguille à la main.

Les femmes, en certains endroits, portent à l’intérieur des chaussures faites simplement d’un morceau de bois évidé et façonné de telle sorte que c’est un intermédiaire entre les bottines à bout pointu et les pantoufles d’homme. Ces chaussures sont dépourvues de talons. Les hommes en portent parfois de semblables.

(texte présenté par madame Hélène Charuest)

- Au jour le jour, septembre 2004

Encore une histoire de routes

Les contestations au sujet de la construction des routes ne datent pas d’aujourd’hui. Voici un exemple : dans une lettre du Dr. Thomas Auguste Brisson datée du 22 juillet 1916 adressée à Mr. J. Lévesque, assistant ingénieur du District de Montréal au Ministère des Travaux Publics du Canada, il écrit ceci :

« Voici mes notes sur l’histoire du "Chemin de Saint-Lambert" et de son statut vis-à-vis de la loi municipale et des propriétés. Jusqu’au 21 juin 1886, ce chemin était en vertu d’un procès-verbal sous la juridiction de la municipalité de la Paroisse de La Prairie pour laquelle, aussi bien que pour le public est un sujet de disgrâce. Par un statut de Québec les limites du Village de La Prairie furent étendues dans une direction nord-est jusqu’à la rivière Saint-Jacques, de façon que la responsabilité du chemin passe à la Municipalité du village de La Prairie. Une section du même acte dit expressément que la dite corporation aura le droit d’exécuter dans les limites du village, les travaux de terrassement et autres jugés convenables contre les inondations du fleuve St-Laurent et voilà pourquoi elle n’a cessé depuis lors d’en exécuter ou d’en faire exécuter par qui de droit ces travaux.

Durant quinze années, la corporation du Village de La Prairie se chargera du "Chemin de Saint- Lambert" au prix de troubles et d’avanies sans nombre. Comme les eaux du fleuve le recouvraient deux fois l’an régulièrement à la prise et au départ des glaces, l’ouvrage était toujours à recommencer. Il devient donc nécessaire d’adopter des mesures énergiques, d’autant plus que le pont Victoria ayant été livré à la circulation des voitures en 1900, la servitude de ce chemin fut au moins décuplée. C’est afin de répondre à ces nécessités nouvelles que l’expropriation mentionnée au document ci-joint fut entreprise par le conseil à sa séance du 5 mars 1900. Le 20 décembre, la corporation ayant obtenu la somme de mille piastres comme assistance de la part du gouvernement de la province, prit possession du terrain tel qu’exproprié, redressa le chemin, le nivela et en éleva le lit de deux trois pieds en moyenne. Tous ces travaux, bien insuffisants, il est vrai, furent faits sous contrôle et le coût fixé directement par elle.

Ce n’est qu’au cours de l’année 1909 et après les efforts suscités par la terrible inondation de 1904, que le gouvernement du Canada entre en scène. (photo d’inondation)?

À la suite d’une requête datée du 8 septembre 1909 et présentée le même jour au Premier Ministre et au ministre des Travaux Publics par une délégation très importante du district intéressé, un rapport spécial fut demandé à l’ingénieur J.L. Michaud, qui le présente le 27 octobre 1904. Ce rapport contient une admission formelle de responsabilité des dommages causés en amont du pont Victoria, par les travaux exécutés dans le lit du fleuve sous la direction de la Commission du Havre avec l’approbation du gouvernement fédéral depuis de nombreuses années. Ce dernier prit action immédiatement en faisant insérer dans la loi du budget un premier crédit de onze mille piastres pour commencer la construction de la digue actuelle sur la base même du chemin de Saint-Lambert et dont le sommet ou couronnement devait servir à la circulation du public à la place du vieux chemin d’antan. »

N’avez-vous pas l’impression de lire les mêmes tergiversations au sujet de l’autoroute 30? L’histoire est un éternel recommencement

- Au jour le jour, avril 2004

Correspondance du Dr Thomas Auguste Brisson

En date du 2 mai 1921, Sœur Ste-Sylvie, supérieure du Couvent de Notre-Dame de La Prairie écrit au Maire et aux échevins de la Ville de La Prairie pour exprimer sa vive gratitude pour les dons d’arbres précieux, destinés à accroître le bien-être des élèves et l’attrait de leur séjour au couvent.

Déjà dans le passé, le conseil avait fait preuve d’esprit public et de générosité vis-à-vis d’eux en contribuant à l’érection d’un poulailler modèle et qui est toujours ouvert aux visites et à l’examen, dans l’intention de faciliter au public l’acquisition de connaissances agricoles et ménagères.

La liste d’arbres d’ornement est comme suit : pour le parterre de devant : 1 bouleau blanc, un seringa grandiflora, 1 épine-vinette commune et thunbergie, 1 seringa faux-oranger et 1 bouleau commun.

Au côté nord, 1 seringa doré, 1 orme américain, 1 frêne américain et 1 tilleul. Le tout au prix de $5.50.

Il serait intéressant de vérifier s’il reste des spécimens de ces arbres et arbustes sur le terrain?

- Au jour le jour, avril 2004

Voyage de Pehr Kalm au Canada (extrait, suite)

PRAIRIE DE MAGDELEINE

Dimanche 1er octobre 1749

Temps nuageux et pluvieux; durant l’après-midi, forte pluie. Température : à 8 heures du matin, 13o, Vent S.S.E.

J’avais bien l’intention de quitter Prairie et de poursuivre mon voyage dès ce matin, mais le prêtre d’ici, monsieur Lignerie, homme assez noble et instruit, ainsi que le Capitaine de la région me font demander si je veux bien, dans la mesure du possible, repousser mon départ jusqu’après la messe pour permettre aux gens de l’entendre; j’estime donc mon devoir de ne pas m’opposer à un désir aussi légitime.

Monsieur Lignerie célèbre d’ailleurs le service divin plus brièvement qu’à l’ordinaire. A midi, après la messe, nous quittons Prairie. Pour porter mes bagages, je dispose de quatre charrettes, tirées chacune par deux chevaux, ainsi qu’un cheval que je monte moi-même, le tout offert par le gouvernement du Canada, aux frais du trésor royal. Le mauvais état des chemins n’a pas son égal; ils sont trempés et défoncés au point que mon cheval entre maintes fois dans la boue jusqu’au ventre; le temps est également assez mauvais et si pluvieux qu’on peut à peine lever les yeux; la plupart des arbres, maintenant ont perdu leurs feuilles et la forêt apparaît déjà passablement dépouillée.