- Au jour le jour, mai 2006

Guillaume Vignal, Sulpicien, martyr dans notre seigneurie de La Prairie (suite)

Dans le numéro d'avril, monsieur Raymond Monette nous avait expliqué le contexte historique et géographique de la tragédie reliée au sulpicien Guillaume Vignal. Puis il nous avait raconté, avec un luxe de détails, le déroulement de son triste sort. L'auteur se propose ici de souligner les gestes qui ont été posés afin de perpétuer le souvenir de ce martyr souvent méconnu.

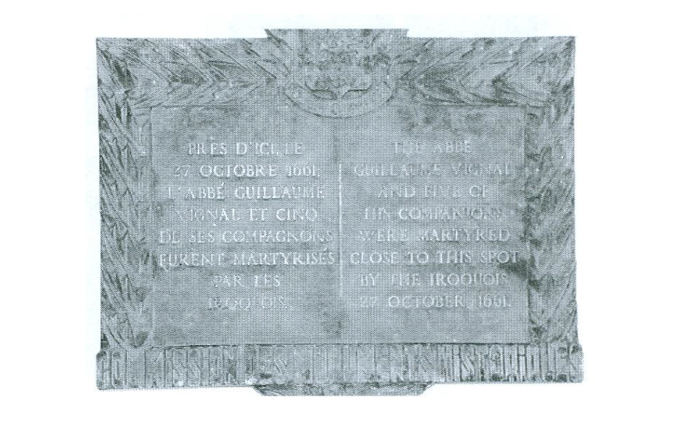

Plaque commémorative à Saint-Lambert

Sur cette plaque, on peut lire ce qui suit en anglais et en français :

« Près d'ici, le 27 octobre 1661, l'abbé Guillaume Vignal et cinq de ses compagnons furent martyrisés par les Iroquois. »

Cette plaque a été fournie par la Commission des monuments historiques et la remise officielle à la ville de Saint-Lambert a été faite le 27 octobre 1925, en présence de nombreux dignitaires. L'installation a été faite au parc ou carré Ligthall, à Saint-Lambert, en face de l'usine de traitement des eaux.

Mais le progrès étant ce qu'il est, c'est-à-dire, souvent dévastateur, la plaque est disparue avec les travaux de la route 132 lors d’Expo 67.

Plaque commémorative à Sainte-Anne-de-Beaupré

Cette plaque a été installée grâce à la Commission des monuments historiques près du mur qui sépare le parc de la Basilique. On peut y lire le texte suivant :

« La première église de Sainte-Anne-de-Beaupré, construite en 1658, s'élevait ici. »

En effet, le 13 mars 1658, Guillaume Vignal et le gouverneur d'Ailleboust ont procédé à l'installation de la première pierre de l'église du Petit-Cap.

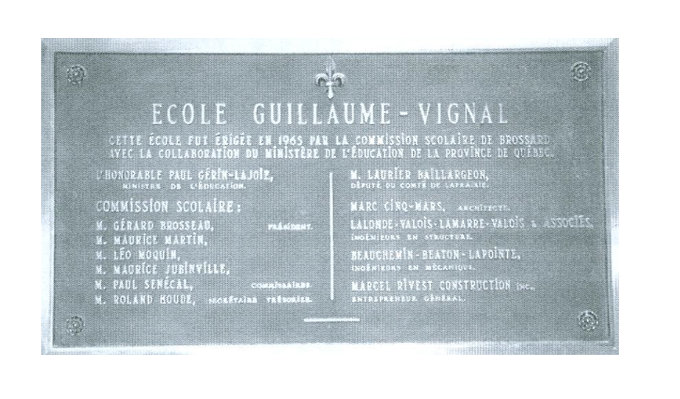

École Guillaume-Vignal

Cette école est située à Brossard, au 7465 rue Malherbe, à quelques rues à l’est du boulevard Rome et au sud du boulevard Taschereau. Sa construction remonte à 1965 et devient le premier édifice à honorer la mémoire de Guillaume Vignal, répondant ainsi au souhait formulé par le curé Choquette en 1964.

École de Côte Saint-Lambert

Le 20 juin 1964, de nombreux dignitaires assistent au dévoilement d'une plaque commémorative en l'honneur de Guillaume Vignal. Cette plaque a été installée sur le mur avant de cette école, construite vers 1935 et qui n'existe plus actuellement de même que la plaque. Tout au plus, nous avons une coupure de journal pour confirmer cet événement.

Curé Élisée Choquet

En 1961, pour honorer la mémoire de Guillaume Vignal, pour le tricentenaire de sa mort, il publie une série de trois articles dans le journal le Richelieu et il nous raconte l’histoire de Vignal, de long en large. Lors de l’installation d’une plaque commémorative à l’école de Côte-Saint-Lambert, en 1964, on retrouve le curé Choquet qui prononce un discours pour honorer la mémoire de Vignal.

Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours

Le curé de cette paroisse, le RP Jean Naert, décide d'honorer la mémoire de Vignal, inspiré par les écrits du curé Choquet parus dans le Richelieu. Il y eut messe le vendredi 27 octobre 1961, devant de nombreux dignitaires, De même, le dimanche 29 octobre 1961, on assiste à un récit de la mort de Vignal, préparé par des élèves du Séminaire des Saints-Apôtres où j'étais alors professeur de mathématiques.

Voilà les principaux hommages rendus à Guillaume Vignal et que nous avons recueillis tout au long de cette recherche.

Bibliographie

Même si ce n'est pas conforme à l'usage, je me contenterai d'indiquer les références de manière globale pour éviter d'alourdir le texte avec des renvois multiples.

Voici quelques documents, ouvrages et informations qui nous ont inspirés lors de cette recherche et le tout, sans ordre précis.

Le fonds Elisée Choquet

Histoire de Longueuil par Jodoin et Vincent

Dictionnaire biographique du Canada

Dictionnaire historique de Brossard et la région par Michel Pratt

Journaux La Presse, La Patrie, le Richelieu, l'Eveil, etc.

Trois héros de la colonie de Montréal, par Paul Dupuy

Histoire et mélanges historiques, par Benjamin Suite

Cahiers de la Société d'histoire Mouillepied

Relations des Jésuites

Revue d'histoire de l'Amérique française

Et vogue la galère, par Josée Mongeau

Les passagers du Saint-André, la recrue de 1659, par Archange Godbout

Histoire de Montréal, par Robert Rumilly

Histoire de Montréal, par A. Leblond de Brumath

Histoire de Montréal, par Camille Bertrand

Atlas historiques et géographiques de toutes sortes

Publications diverses sur la Voie maritime et Expo 67… et j'en passe!

Conclusion

Cet épisode de notre histoire nous a permis de souligner la barbarie extrême qui animait les Iroquois et qui n'a jamais pu être expliquée historiquement.

Bien sûr, nous n'oublions pas la mort tragique de nos Saints Martyrs canadiens pour lesquels nous garderons toujours une profonde admiration. Également, nous n'oublions pas non plus les compagnons de Vignal de même que les nombreux colons victimes des féroces Iroquois.

Enfin, Vignal, voilà un martyr mort dans l'exercice de son zèle apostolique, dont la mémoire a sombré dans l'oubli pendant près de 250 ans et qui devrait à l'avenir nous inspirer, nous servir de modèle et consolider notre foi.

- Au jour le jour, avril 2006

Guillaume Vignal, Sulpicien, martyr, dans notre seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, en 1661

Introduction

Dans un premier temps, nous ferons état du climat de terreur qui régnait dans la colonie, entre 1640 et 1665. Dans un deuxième temps, nous indiquerons l'endroit exact où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe. Puis, nous produirons une courte biographie du martyr sulpicien. Ensuite, suivra un récit succinct, précis et comportant des éléments historiques.

Enfin, nous dégagerons quelques évènements et quelques dates qui permettront de commémorer la mémoire de ce martyr, au fil des années.

Climat social de terreur, 1640-1665

Un vent soutenu de menaces souffle sur la colonie, à cette période, suite à la déclaration officielle de la guerre par les Iroquois.

Les gens sont inquiets et apeurés à la suite des agissements des Iroquois : incursions, guet-apens, raids, attaques surprises, embuscades, harcèlement, incendies, pillages, saccages, tortures, assassinats, le tout à une fréquence importante.

Les secours de la mère patrie sont, sinon inexistants, du moins nettement insuffisants.

Tous sont visés lors de ces attaques par les Iroquois : hommes, femmes, enfants, missionnaires, Récollets, Jésuites, Sulpiciens.

Qu'il nous suffise de rappeler les noms de quelques missionnaires morts au cours de leur action apostolique et martyrisés par les Iroquois.

Mentionnons donc les noms suivants et l'année de leurs morts respectives : Isaac Jogues (1646), René Goupil (1642), Jean de La Lande (1646), Antoine Daniel (1648), Jean de Brébeuf (1649), Charles Garnier (1649), Noël Chabanel (1649), Gabriel Lalemant (1649).

Ce listing n'est pas exhaustif, mais suffisant pour réaliser le climat de terreur régnant sur la colonie.

En plus des missionnaires, on comptait des morts à chaque année de cette période. Par exemple, en 1652, plus de trente personnes sont massacrées dans les régions de Shawinigan, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Montréal, ce qui confirme qu'il ne s'agissait pas de cas isolés.

Voici un extrait provenant de l'historien Benjamin Suite, dans le volume 7 de ses Mélanges historiques : « la liste ci-dessus ne donne certainement pas la moitié ou pas plus de la moitié des victimes de la férocité des Iroquois durant la période en question. Nous sommes justifiables de dire qu'il a péri 400 personnes de cette manière sur une population moyenne de 1000 âmes, soit 40 % puisqu'en 1640 nous étions de deux à trois cents âmes, en 1650, six cents âmes et en 1663 de deux mille à deux mille cinq cents ».

Île-à-la-Pierre, situation géographique

À l'origine, en 1661, l'endroit où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe, s'appelait l’Île-à-la-Pierre dont le nom a été modifié pour celui de l'Île Moffat jusqu'aux travaux d'Expo 67.

À l'aide de nombreuses cartes que nous avons retracées au cours de cette recherche, on pourrait aisément retracer l'évolution historique, l'aménagement physique et l'utilisation multiple de cette île qui est maintenant agglomérée à l'Île Notre-Dame depuis Expo 67.

Nous nous contenterons, en fait, de donner quelques indications afin d'éviter de mettre trop d'accent sur les cartes géographiques, ce qui dépasse largement notre propos.

Dans un premier temps, voici une partie de la carte de la Seigneurie de La Prairie, celle de la Côte-de-Saint-Lambert, telle qu'on la retrouvait en 1661.

On y retrouve alors l'Île-à-la-Pierre située en amont de l'Île Sainte-Hélène et au sud de celle-ci.

Ajoutons maintenant quelques indications très approximatives qui nous permettront de localiser aisément cette île.

1. L'Île-à-la-Pierre faisait bien partie de la Seigneurie de La Prairie.

2. La longueur de l'île mesurait à peu près 2000 pi., sa largeur 400 pi., à une distance de 1600 pi. de la rive sud du Saint-Laurent, à Saint-Lambert et à 1800 pi. du Pont Victoria.

3. En fait, l'île était située approximativement entre l'avenue Lorne, à Saint-Lambert, et la rue Victoria et son prolongement, qui constitue la limite est de la Seigneurie de La Prairie.

Biographie de Guillaume Vignal

Plusieurs biographes et historiens ont tenté de retracer les étapes de la vie de Guillaume Vignal de sa naissance à sa mort, mais il y a mésentente sur la période située entre sa naissance et l'année 1648; entre autres, sa date de naissance ne fait pas l'unanimité, ni l'année de son ordination comme prêtre, ni son âge à sa mort. C'est pourquoi nous nous limiterons à ses seules activités à partir de 1648.

- 13 septembre 1648. Il est chapelain des Ursulines à Québec, poste qu'il occupe jusqu'en 1658.

- 1653. Il reçoit un arpent de terre de la part de Louis d'Ailleboust et il en fera donation aux Ursulines avant son départ pour la France.

- 13 mars 1658. Au cours d'un voyage, sur la côte de Beaupré, il accompagne Louis d'Ailleboust, gouverneur intérimaire, et il bénit la place de l'église du Petit-Cap, qui deviendra l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré.

- Printemps 1658. Sur les conseils de l'abbé de Queylus, qu'il a rencontré à Québec en 1657, il s'embarque pour la France où il obtient son agrégation comme Sulpicien.

- 7 septembre 1659. Il revient à Ville-Marie avec la recrue où on retrouve, en particulier, Jacques Le Maistre, sulpicien, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys.

- 1659 à 1661. Il exerce son ministère à Ville-Marie et devient aumônier de l'hôpital Saint-Joseph.

- Août 1661. Il remplace Jacques Le Maistre comme économe du séminaire de Saint-Sulpice, Jacques Le Maistre ayant été assassiné par les Iroquois.

- 27 octobre 1661. Guillaume Vignal périt, lui aussi, aux mains des Iroquois, ce que nous raconterons dans la section suivante.

Enfin, voici, ci-contre, la signature de Guillaume Vignal pour le bénéfice des graphologues.

Récit de la mort de Guillaume Vignal

Ce récit, ce n'est pas une légende, ni une création de l'esprit, mais bien une série de gestes et d'images qui ont été rapportés, en partie, par les survivants qui ont réussi à s'enfuir pendant l'attaque et, en particulier, par un observateur privilégié qui a vécu tous ces évènements de A à Z et qui est revenu à Ville-Marie, plusieurs mois après son évasion du quartier général des Iroquois, sur la rive est du Lac Ontario. Il s'agit de René Cuillerier.

Précisons d'abord le contexte précédant cette attaque par les Iroquois. Le Sulpicien Jacques Lemaistre, économe, avait commencé la construction du Séminaire des Sulpiciens, mais n'avait pu terminer son œuvre car il avait été massacré et tué par les Iroquois le 29 août 1661. Son successeur, Guillaume Vignal, fut nommé économe et manifesta son intention de terminer la construction du Séminaire. Mais pour ce faire, il avait besoin de pierres que l'on trouvait en abondance sur l'Île-à-la-Pierre.

Comme le danger guettait toujours les habitants de Ville-Marie, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cette recherche, Vignal demanda à Maisonneuve la permission de se rendre à l'Île-à-la-Pierre pour aller s'approvisionner en pierres avec des ouvriers. Et la coutume voulait qu'on n'aille pas travailler deux jours de suite sur les mêmes lieux. En effet, le 24 octobre 1661, Vignal s'était rendu à File et il insista auprès du gouverneur Maisonneuve pour y retourner le lendemain, 25 octobre 1661. L'autorisation lui fut accordée tout en promettant d'être très prudent.

L'expédition était accompagnée par Claude de Brigeac, ancien soldat et devenu secrétaire de Maisonneuve, par Jean-Baptiste Moyen et Joseph Duchesne, qui devaient protéger les ouvriers durant leur travail.

Les 14 Français de l'expédition se mettent donc en branle avec quelques canots et un chaland pour y transporter les pierres. On longea alors l'Île Sainte-Hélène et l'Île Ronde afin d'éviter les forts courants, puis on mit le cap sur l'Île-à-la-Pierre.

Les premiers arrivés à destination étaient Vignal et quelques ouvriers tandis que Brigeac et les autres suivaient à une certaine distance.

Tout de suite on se dispersa et on commença la collecte des pierres tout en laissant les armes dans les canots.

C'est alors qu'un groupe de 35 Iroquois, Agniers et Oneiouts armés, se jetèrent sur eux et tirèrent de nombreux coups de feu. Ce furent le désarroi et la déroute et les Français se précipitèrent vers leurs canots afin d'aller chercher leurs armes. Les Iroquois se mirent à leur poursuite en les criblant de balles. Brigeac, qui était resté dans son canot, fait feu sur leur chef et le tue sur-le-champ. Pendant ce temps, Vignal est blessé sérieusement de même que Brigeac, deux autres sont tués et enfin, deux autres sont faits prisonniers. Les autres Français se sauvent dont un est grièvement blessé et se dirigent vers Ville-Marie où ils vont raconter la triste nouvelle.

Peu de temps après, les Iroquois chargent dans leurs canots les blessés et les prisonniers, puis quittent les lieux, craignant des représailles de la part des Français qui viennent d'apprendre la nouvelle. Ils se dirigent vers La Prairie de la Magdeleine, ils soignent les blessures de leurs prisonniers afin de les préparer éventuellement à la torture; puis, ils érigent leur campement et un bûcher.

Quant à Vignal, ils essaient de le soigner, de panser ses plaies, mais il a été atteint mortellement et n'aura aucune chance de s'en tirer. C'est alors que commencent les supplices et la torture de Vignal. On arrache ses ongles, on arrache des lambeaux de chair, on le marque au fer et aux tisons, on le fait rôtir au feu, on le scalpe, on arrache son cœur, on le mange, et on boit son sang.

Ainsi, Vignal, après toutes ces atrocités, est mort, martyr, le 27 octobre 1661, ce qui en fait le premier martyr Sulpicien de la Seigneurie de la Magdeleine.

Puis, les Iroquois repartirent, les Agniers avec un prisonnier, Jacques Dufresne; les Oneiouts, eux, repartent avec deux prisonniers, Claude de Brigeac et René Cuillerier. Ils se dirigent vers leurs quartiers généraux, les Cinq-Cantons, situés sur la rive sud-est du lac Ontario.

À leur arrivée là-bas, toutes les bourgades se rassemblent; c'est la fête et on assiste à un supplice indescriptible, celui de Claude de Brigeac, qui avait tué leur chef à l'Île-à-la-Pierre.

Tout y passe, ongles arrachés, brûlures multiples, coups de bâtons répétés, lambeaux de chair arrachés, coups de couteaux, cœur mangé, scalp, le tout, d'une durée de plus de 24 heures, jusqu'à sa mort.

Quant à Cuillerier, il fut réclamé par la sœur du chef tué lors de l'attaque, suivant une coutume amérindienne qui lui permettait alors de remplacer son frère en procédant à une adoption.

Après 19 mois de captivité, il réussit à s'enfuir, à se rendre à la Nouvelle-Hollande, ensuite à Boston, puis à Québec et enfin à Ville-Marie. Ainsi, il fut un témoin oculaire important qui put raconter aux autorités toute cette aventure qui coûta la vie à plusieurs colons. Jacques Dufresne refusa de s'évader avec René Cuillerier et on ignore quel fut son sort.

Le bilan de cette attaque à l'Île-à-la-Pierre et de ses suites est le suivant :

Guillaume Vignal, torturé et tué

Claude de Brigeac, torturé et tué

Joseph Duchesne, tué lors de l'attaque

Jacques Le Prestre, tué lors de l'attaque

Jean-Baptiste Moyen, blessé gravement et mort de ses blessures quelques jours plus tard, à Ville-Marie

René Cuillerier, prisonnier et évadé

Jacques Dufresne, aucune nouvelle suite à l'évasion de Cuillerier.

À la mémoire de Guillaume Vignal

Honorer la mémoire d'un personnage, qu'il soit martyr ou autre, ce n'est pas une tâche dont on s'acquitte une seule fois, sans retour, ce n'est pas une façon de sombrer dans l'oubli après une fête grandiose et éphémère.

En effet, c'est une occasion spéciale de perpétuer les gestes, les activités et les exploits, dans notre cas, de ce martyr que fut Guillaume Vignal. Bien sûr, à l'époque du massacre de l'Île-à-la-Pierre, plusieurs personnes de la colonie entière ont honoré Vignal, dont Marie de l'Incarnation, Dollier de Casson, les Ursulines de Québec, les Hospitalières de Ville-Marie, les Jésuites dans leurs Relations, etc.

De même en est-il de tous nos historiens qui se sont succédé au fil des ans et qui ont accordé une place spéciale à Vignal.

Mais, peu de gestes concrets ont été posés pour honorer sa mémoire, avant 1925. C'est ce qui faisait dire au curé Élisée Choquet, en 1964 : « Une route, une institution, dans les parages, ne pourraient-elles pas se faire gloire de porter son nom? »

Dans les lignes qui suivront, nous allons indiquer quelques gestes, quelques événements qui ont permis d'honorer sa mémoire.

Cet article sur le sulpicien Guillaume Vignal vous a été présenté par monsieur Raymond Monette et se poursuivra dans notre numéro du mois prochain.

- Au jour le jour, février 2006

Avant et après les élections

Comme on le constate, la politique et les politiciens sont constants et égaux à eux-mêmes. De même, en politique, parfois c'est gai, moins gai, plus gai ou pas gai du tout, sans jeu de mots. Enfin, dans la rivalité anglais-français, pour une fois, on a gagné.

Raymond Monette

Avant et après les élections

Les hommes politiques ou, si l'on préfère, les politiciens, ne changent pas, qu'ils soient des siècles passés ou des temps présents, ils flattent le peuple pour se faire élire et une fois élus, ils agissent à leur guise. Nous avons justement sous les yeux les manifestes de la plupart des candidats du district de Québec qui, à nos premières élections politiques en 1792, briguèrent les suffrages populaires. Parmi les anglais, George Allsopp, William Grant, John Young, Adam Lymbumer, William Lindsay, Robert Lester, David Lynd, Matthew MacNider, James Dunlop, etc., etc., prirent la peine de faire traduire leurs manifestes en français et de les publier dans la Gazette de Québec. Tous promettaient de traiter les deux éléments de la population avec une égale justice afin, comme le disait l'un d'eux, de faire jouir tout le monde des bienfaits de la nouvelle constitution. Les Canadiens français crurent à ces belles promesses et votèrent pour des candidats qui ne comprenaient pas même leur langue. Une fois élus, les députés devaient se choisir un orateur ou président. Au moins quatre-vingt-dix pour cent des électeurs étaient de langue française. Il était bien raisonnable d'élire un orateur de leur sang et de leur langue. M. J.-A. Panet fut proposé, et les députés de langue anglaise votèrent unanimement contre lui afin d'élire un Anglais à la présidence. Voilà comment on récompensait les voteurs canadiens-français de leur générosité. Ceux-ci, heureusement, votèrent tous pour le même candidat, et, comme on le sait, c'est l'honorable Jean-Antoine Panet qui fut élu. M. Panet resta orateur de la Chambre d'Assemblée jusqu'à 1814. C'est une des belles figures de notre histoire politique.

P.-G. Roy, Les petites choses de notre histoire, 7e série.

- Au jour le jour, janvier 2004

L’excommunication à son meilleur sous Mgr Briand

CONCLUSIONS

Ce travail n'est qu'un survol rapide de la question de l'utilisation de l'excommunication sous Mgr Briand, dont le but était de fournir une idée générale des procédures et des aspects variés et curieux de cette question et non une étude approfondie de chaque cas. Il démontre en particulier qu'un très grand nombre de Canadiens-français furent excommuniés au début de la colonie, non seulement sous Mgr Briand, mais nous le savons pertinemment, sous la plupart de ses prédécesseurs et successeurs. Par conséquent, nous pouvons en conclure qu'une multitude de personnes aujourd'hui descendent d'ancêtres qui ont été excommuniés ou menacés de l'être et il serait intéressant et révélateur de faire une étude complète de ce sujet en se rappelant en particulier cette parole de la Bible :

« Car je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui venge l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération » (La Bible, Exode 20,5.)

Ainsi donc, pour tout bon généalogiste, une question vitale se pose : L'âme est-elle entachée génétiquement par l'excommunication? Mystère et boule de gomme. Les pères de l'Église ne se sont point penchés encore sur la génétique de l'âme. Ce sera le sujet d'une prochaine étude!

… « l'histoire d'un peuple ne se trouve pas tout entière dans le récit des grands événements ou dans la correspondance officielle des autorités constituées, par exemple. Ces documents, tout respectables qu'ils sont, doivent être complétés, expliqués au besoin par d'autres plus modeste, plus humbles, plus cachés, mais non moins importants parce qu'ils émanent du peuple qui forme en réalité le corps de la nation. »

Amédée Gosselin, ptre

Lettres de Mgr Briand concernant des cas d’excommunication et autres cas semblables

|

Référence |

Sanction ou |

Nombre de |

Cause |

|

V.III,f413* |

Absolution |

Paroisse de Saint-Thomas |

Révolte |

|

V.III,f421 |

Rétraction publique |

Augustin Brosseau |

Scandale. Mariage à la gaumine |

|

V.III,f520 |

Réhabilitation |

Madeleine Tardif |

Scandale. Mariage à la gaumine |

|

V.IV,f270 |

Excommunication. Les paroissiens devront dire où se cachent les mariés |

Joseph Fontaine et Louise Royer |

Mariage clandestin |

|

V.IV,f291 |

Excommunication |

Jean-Baptiste Camanne et Thérèse Laroche |

Concubinage |

|

V.IV,f398 |

Menace d'excommunication |

Lanceleur et sa complice |

Adultère incestueux notoire et public |

|

V.IV,f409 |

Retranché de l'église |

P.Vincelotte |

Vol d'un bien ecclésiastique |

|

V.IV,f413 |

Retranchée de l'Église |

La famille Augustin Bernier |

|

*Ces numéros correspondent aux copies des lettres de Mgr Briand, gardées aux Archives de l’Archevêché de Québec.

FIN

- Au jour le jour, décembre 2003

L’excommunication à son meilleur sous Mgr Briand

On ne peut passer l’occasion de rapporter dans cet article les exemples suivants les plus frappants de cette prose excommunicatrice de la bouche même (plume) de Mgr Briand, exemples pris au hasard de ses lettres (3,4);

Il se voit forcé de prononcer contre eux "le terrible et redoutable fléau de l’excommunication, de les chasser de l’Église, notre mère, de les retrancher du nombre des fidèles, de leur interdire toute participation à nos mystères et à nos sacrements, de rompre les liens qui les rendaient participants des prières de l’Église, de leur interdire toute communication avec les autres fidèles, de les livrer enfin à Satan, à son pouvoir, à sa tyrannie et à son terrible joug, dont Jésus-Christ les avait délivrés par le baptême".

"Ne le regarde plus comme son sujet et comme chrétien. Vous ne pouvez pas l’absoudre, recevoir de sa part aucune rétribution de messes, ni manger avec lui, ni converser avec lui que pour la seule fin de le convertir".

"C’est pourquoi nous chassons de l’Église les dits…. et …. défendons de les regarder comme catholiques, de les admettre à aucun sacrement ni à la sépulture ecclésiastique, ordonnons aux marguilliers de faire crier leurs bancs…. défendons à toutes personnes de quelque sexe ou qualité qu’elles soient sous les mêmes peines d’entreprendre de pareilles impiétés" (ne pas avoir présenté leur enfant né depuis trois jours au Stbaptême).

"Si elles ne se séparent point, je lancerai contre eux les foudres de l’Église et les excommunierai, les privant du droit d’assister à la messe, de recevoir les sacrements et la sépulture ecclésiastique si elles meurent dans cette état".

"Non seulement, vous ne devez pas marier mais même publier les bans de mariage, qu’on ne vous ait promis devant témoins dont vous ferez acte, qu’on se repent de sa conduite passée et qu’on est prêt à obéir, ce dont nous vous chargeons de recevoir le serment qu’ils feront en touchant le crucifix. L’acte nous sera envoyé pour obtenir le permis de publier les bans. Quant aux sacrements vous ne les donnerez point, pas même à la mort, sans rétraction et réparation publique du scandale, ni à hommes ni à femmes; et ceux qui mourront dans l’opiniâtreté vous ne les enterrez pas en terre sainte sans notre permission, ou si vous les enterrez, ce que nous ne vous défendons pas de faire absolument, vous n’y assisterez qu’en soutane, comme surveillant et sans réciter aucune prière, et les corps n’entreront point dans l’église que nous vous ordonnons de tenir toujours fermée, hors le temps des offices. Vous ne recevrez aucune rétribution de messe à dire pour les défunts rebelles; vous n’admettrez les vivants à aucune fonction ecclésiastique ni de parrains, ni de témoins".

La sentence d’excommunication sera lue "…avant l’aspersion de l’eau bénite. Vous porterez un cierge que vous tiendrez allumé et six petites bougies. Après la sentence prononcée, vous les ferez écraser et éteindre avec les pieds. Si les coupables étaient présents il faudrait qu’ils sortissent pour pouvoir dire la messe, et désormais vous ne pourrez plus la dire devant eux".

Lettre aux paroissiens "portant menace de lancer l’excommunication majeure contre tous ceux qui, dans la paroisse du Cap St-Ignace, n’ont pas satisfait au devoir pascal, ni payé les dîmes, ont donné conseil de ne les point payer ou y ont applaudi" et par laquelle "il fait défense à tous prêtres de les confesser et absoudre, de leur administrer le Saint-Viatique même à la mort, à moins qu’ils ne se reconnaissent, de les enterrer en terre sainte et de ne faire aucune prière publique pour eux après la mort ou recevoir l’attribution de messes à dire à leur intention…".

"Ceux qui le retirent, qu’ils lui donnent à manger, mais s’ils mangent avec lui à la même table, ils sont réellement excommuniés et ne participent pas aux prières de l’Église".

Un grand nombre de ces sanctions, comme par exemple celle-ci : "défense aux paroissiens de lui parler, de manger avec lui etc..", avaient certainement pour résultat sinon comme but, d’isoler la personne de la façon la plus complète. Ces pratiques peuvent sembler des plus barbares et non-chrétiennes pour des gens d’aujourd’hui. Toutefois, avec un recul de deux cents ans, en se plaçant dans le contexte de l’Église au 19è siècle, d’une église canadienne naissante et d’un peuple en formation, on pourra peut-être réussir à comprendre que l’utilisation de ces mesures drastiques et draconiennes était un moyen pour assurer l’autorité complète de l’Église.

Quant à la réintégration éventuelle à l’Église, il s’agissait premièrement de regretter la faute, de réparer publiquement le scandale ou l’injure faite au clergé, en général à la porte de l’église, et de faire les pénitences imposées dont voici deux exemples : "Vous lui donnerez pour pénitence de se trouver pendant un an à cette même place (sous la cloche) toutes les fêtes et dimanches à messes et à vêpres, et de ne manger que du pain et de ne boire que de l’eau tous les vendredis pendant cette année, et de réciter tous les jours à genoux cinq Pater et Ave". "Jeûne général de toute la paroisse, récitation de prières le cierge à la main, etc.…".

Il est quand même surprenant que, malgré le désaveu social le plus complet infligé par l’excommunication, cette menace d’excommunication n’ait pas réussi à éliminer tous ces "crimes et désobéissances" contre l’Église. Peut-on croire que tous ces fidèles ignoraient les conséquences de leurs actes et les effets de l’excommunication? Au contraire, ils étaient certainement au courant d’autant plus que, dans plusieurs cas, il y avait avertissement préalable, mais il semble que malgré tout, ces menaces n’eurent pas l’effet désiré dans bien des cas. Doit-on sympathiser avec Mgr Briand qui écrivit en 1775 : "Qu’il y a peu de foi en Canada, quoiqu’il reste encore une écorce de religion".

- Au jour le jour, novembre 2003

L’excommunication et ses effets

L’on peut trouver plusieurs définitions de l’excommunication dont voici quelques exemples :

– « Séparation d’avec le corps du Christ »

– « Expulsion formelle de l’église »

– « Séparation de la communion des fidèles »

– « Sentence de mort spirituelle par laquelle un pécheur membre de l’église est condamné à mourir spirituellement en dehors de l’Église pour ne pas contaminer les membres vivants de l’Église »

Le premier effet est une exclusion complète de la communion des fidèles. Les effets secondaires s’ensuivent tels que la perte du droit d’assister aux offices religieux, de recevoir les sacrements, de bénéficier des prières publiques, des suffrages et des indulgences de l’église, etc. La lecture des lettres de Mgr Briand indique qu’un grand nombre de peines et de sanctions étaient portées contre les fidèles comme les suivantes, certaines équivalant ni plus ni moins à l’excommunication, d’autres (les deux dernières mentionnées) étant même rétroactives :

– Refus de la sépulture chrétienne.

– Refus des sacrements.

– Ne les considère plus comme étant de son troupeau.

– Le déclare hors de l’Église, défendant à tous de le regarder comme catholique.

– Retranchés de l’église – pas de ministère à leur égard.

– Leur enlèvera leur curé.

– Interdiction et de l’église et du cimetière.

– Interdit sur la paroisse et celles voisines.

– Indulgence plénière à tous, excepté aux "indociles".

– Refus de l’absolution.

– Les considère comme hérétiques.

– Les considère comme schismatiques et hors de l’Église.

– Sera chassé de l’église.

– Sentence d’interdit contre…

– Seront privés de tout secours religieux.

– Indignes de recevoir les sacrements et d’être enterrés en terre sainte.

– Toutes les confessions qu’ils ont faites depuis 4 ans sont nulles et leurs communions considérées comme sacrilège. !!

– Vous séparez le garçon et la fille, parents du troisième au quatrième degré, que vous avez mariés sans dispenses!!

- Au jour le jour, mai 2003

Lexique Seigneurial (Partie 3 – Fin)

Prescrire : v.tr. Acquérir, se libérer par prescription. Prescrire un héritage, une dette. V. intr. Se dit dans le second cas. Se prescrire : se perdre par prescription; Le droit de commutation se prescrit par trente ans (C.-A. Geoffrion).

Profit de vente ou profit censuel ou parfois profit de fief: lods et ventes.

Racheter une rente, une redevance : S’en libérer en en remboursant le capital.

Redevance : Somme due à termes réguliers.

Régime seigneurial : Régime dans lequel le propriétaire d’un fief ou seigneur donnait à des paysans une terre et recevait en contrepartie des versements en nature ou en argent, des corvées de toutes sortes. En certains cas, il a été également leur juge et il fut une époque où il exerçait sur eux son ban (commandement).

Rente : Revenu donné périodiquement en retour d’un capital aliéné ou d’un fonds affermé.

Rente constituée : Rente établie comme prix de l’aliénation d’un capital mobilier.

Rente foncière : Rente établie comme prix de l’aliénation d’un fonds.

Rente perpétuelle : Rente qu’on ne peut racheter, amortir, dont le capital ne peut être remboursé. (On disait souvent : non rachetable.)

Rente amortissable : Rente qui peut être rachetée, amortie, dont on peut rembourser le capital. (On disait souvent : non rachetable.)

Roture : État d’une personne ou d’un héritage, qui n’est pas noble : Être né dans la roture. Lorsqu’un fief tombe en roture…Ensemble des roturiers.

Roturier : adj. Et n. qui n'est pas noble.

Saisine : Prise de possession. Droit dû au seigneur pour la prise de possession d’un héritage relevant de lui.

Seigneur : propriétaire féodal, seigneur d’une ville, d’une terre.

Seigneuresse : Au Canada, une femme propriétaire d’une seigneurie portait le nom de la seigneuresse. Les journaux utilisaient couramment ce mot et les religieuses de l’Hôtel-dieu étaient désignées sous ce nom dans certains actes de notaires. En France, ce mot n’était peutêtre pas d’un usage très répandu, mais Frédéric Godefroy, dans son Dictionnaire de l'ancienne langue française, note qu’il était utilisé dans le Boulonnias.

Seigneur dominant : Celui duquel relevait un autre fief.

Seigneur censier ou Foncier: Celui duquel relevait un héritage tenu en censive.

Seigneurie : Droit, puissance, autorité d’un homme sur la terre dont il est le seigneur : la seigneurie de cette terre s’étendait fort loin. Droits féodaux d’une terre, indépendamment de la terre même : Vendre une terre et s’en réserver la seigneurie. Terre seigneuriale : le roi érigea cette seigneurie en marquisat. Source : Denis-Benjamin Papineau

- Au jour le jour, avril 2003

Lexique seigneurial (Partie 2)

DROIT DE COMMUTATION :Expression créée à I'occasion de l'abolition de la tenure seigneuriale, pour designer l'indemnité ou la façon de calculer l'indemnité substituée par la loi aux droits casuels abolis des seigneurs.

DROIT DE MUTATION:Droit payé lors du passage de la propriété d'une tête sur une autre.

DROITS CASUELS:Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et ventes, le quint, etc. ENSAISINEMENT: Action d'ensaisiner. Acte par lequel on ensaisinait.

ENSAISINER : v. tr. Mettre en possession. Ensaisiner un contrat : en parlant d'un seigneur censier, reconnaître, par un acte, pour son nouveau tenancier, I'acquéreur d'un héritage dépendant de sa seigneurie.

FÉODAL : Relatif à un fief : château féodal, droits féodaux. Relatif à la féodalité : le régime féodal, les institutions féodales. N.B. :Même si ce mot était parfois utilisé dans le premier sens au Canada, il vaut mieux ne pas l'employer parce qu'il évoque la féodalité, laquelle n'a pas existé au Canada.

FÉODALITÉ : Régime politique et social de 1'Europe occidentale du IXe au XIIIe siècle et qui avait pour base la constitution du fief. La féodalité ne doit pas être confondue avec le régime de la seigneurie rurale, qui est plus ancien et qui lui sert de support. Elle y ajoute la prédominance d'une classe de guerriers spécialisés, des liens d'homme à homme qui remplacent la sujétion normale à un État, la disparition de la notion d’autorité publique. Voilà pourquoi il faut éviter ce mot lorsqu'on parle du régime seigneurial canadien.

FIEF : Terre ou autre bien qu'un vassal tenait d'un seigneur.

FIEF DOMINANT : Fief dont un autre relevait immédiatement.

FIEF SERVANT: Fief relevant d'un autre fief, dit « fief dominant ». (Synonyme: arrière-fief.)

FOI ET HOMMAGE : Acte d’engagement d’où découlaient les devoirs du vassal envers son seigneur. À l’époque féodale, l’homme libre, qui n’était qu’un petit propriétaire, jugeait utile ou prudent de se mettre au service d’un homme puissant. Il devenait son vassal, sans perdre sa liberté. La cérémonie de l’engagement se déroulait comme suit : le vassal, genoux, plaçait ses mains entre celles de son seigneur et devenait ainsi sont homme : c’était l’hommage ; il engageait ensuite sa foi, par un serment sur l’évangile ou sur des reliques. Le vassal promettait son entier dévouement, le seigneur sa protection.

FRANC ET COMMUN SOCCAGE: Tenure ou façon de posséder les propriétés en Angleterre, qui était la moins onéreuse pour le tenancier et qui, à l’époque dont nous parlons, était devenue une tenure franche, c'est-à-dire exempte de toute servitude ou charge.

INFÉODER : v.tr. Donner une terre pour qu'elle soit tenue en fief: inféoder une terre.

LODS: En ancien français, autorisation: ils entrèrent sans son lods. N. m. pi. Lods et ventes : droit de mutation du au seigneur lors de l’aliénation d’une censive par vente ou acte équivalent à vente. (Ordinairement un douzième.). À l’origine, le « lods » était payé par l’acquéreur, en échange de la saisine qu’il recevait; la « vente », par le vendeur.

MAINMORTABLE : Sujet au droit de mainmorte. Dont les biens sont inaliénables et, partant, soustraits aux droits de mutation : communauté mainmortable.

MAINMORTE : (Manus dans le sens de propriété.) En pratique, ce mot a pris le sens d’une restriction imposée lors de la concession d’une propriété et en vertu de laquelle les hôpitaux, les communautés, etc. n’avaient que l’usufruit de leurs biens et ne pouvaient les aliéner sans l’autorisation de celui qui avait fait la concession ou même sans son autorisation et celle du roi. Personnes de mainmorte : personnes juridiques ou morales. Collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui se produisent dans leurs membres. Biens de mainmorte : biens inaliénables des personnes de mainmorte (communautés religieuses, hospices, sociétés, etc.) MOUVANCE : État de dépendance d’un domaine par rapport au fief dont il relevait. Fief mouvant d’un autre. Droit de mouvance : droit d’un fief sur le domaine qui en relevait.

MUTATION : Passage de la propriété d’une tête sur une autre. Aliénation. Changement de propriétaire.

OUVERTURE D’UNE CRÉANCE : Entrée en possession du droit d’en exiger le paiement, « à la première mutation. Les droits du Séminaire sont ouverts ». (juge Loranger).

PRESCRIPTION : Temps au bout duquel on ne peut plus, soit contester la propriété d’un possesseur, soit poursuivre l’exécution d’une obligation ou la répression d’une infraction. Extinction, au bout d’un certain temps, du droit d’exiger quelque chose. Institution juridique fondée sur le seul écoulement du temps et produisant certains effets variables.

- Au jour le jour, mars 2003

Lexique seigneurial (Partie 1)

Ce lexique seigneurial est tiré d’un volume publié par Claude Baribeau et intitulé «Denis -Benjamin Papineau 1789-1854 », aux Éditions de la Société historique Louis-Joseph Papineau.

On y retrouve la signification de termes relatifs au régime seigneurial qu’on décrit habituellement dans le Dictionnaire Antoine Furetière qui date du 17e siècle et qui a été publié avant le dictionnaire de l’Académie française.

Bonne lecture!

Lexique

Les termes relatifs au régime seigneurial ayant parfois changé de sens à travers les âges, ou d’un lieu à un autre, et étant aujourd’hui peu utilisés (certains ne sont même plus dans les petits dictionnaires), nous avons cru utile d’en donner le sens le plus usuel ou même, dans certains cas, les sens les plus usuels. Nous y avons joint quelques mots clés essentiels à notre discussion et familiers aux hommes de loi, mais beaucoup moins utilisés par le commun des mortels.

Accenser ou Acenser : v. tr. Donner, prendre à cens une terre.

Action : Faculté de poursuivre en justice ce qui est dû. Elle ne se confond pas avec la demande en justice et l’instance, qui constituent l’exercice de ce droit. En langage courant, le mot est plutôt utilisé dans le sens de poursuite en justice. Intenter une action judiciaire.

Alleu ou Aleu: Ce mot vient du francique alôd, qui signifiait : propriété complète. De là l’adjectif allodial. Alleu signifie donc : terre de libre et pleine propriété. C’est un mode de possession. L’alleu est une terre libre, dont le propriétaire ne doit pour elle aucune redevance et ne relève d’aucun seigneur. À ce point de vue, l’alleu est supérieur au fief, puisque ce dernier était concédé à charge de certains services. On disait parfois franc-alleu, afin d’en affirmer l’indépendance. L’ « alleu noble » avait des vassaux, l’ « alleu roturier » n’en avait pas. Noble, l’alleutier recevait des hommages : mais, même roturier, il n’,en rendait pas. C’est sous la tenure de franc-alleu roturier que les terres des anciennes seigneuries de la Province sont aujourd’hui possédées. L’usage est demeuré, dans notre Province, de dire francalleu roturier plutôt qu’alleu roturier.

Alleutier : Propriétaire d’un alleu.

Amortir une rente, une redevance : S’en libérer en remboursant le capital. (Synonyme : racheter.)

Arrière-Fief : Fief relevant d’un autre fief.

Banalité : Servitude consistant dans l’usage obligatoire et public – moyennant rétribution – d’un objet appartenant au seigneur. En vertu du droit de banalité, les seigneurs pouvaient obliger leurs censitaires à faire moudre leur grain au moulin seigneurial (moulin banal). Les seigneurs avaient construit les moulins à leurs frais et la banalité était le mode de rétribution.

Casuel : adj. Qui dépend ‘une circonstance fortuite, qui peut arriver ou ne pas arriver. N.m. Le revenu, le gain casuel, par opposition au revenu, au gain fixe : Le casuel de ce domaine vaut mieux que le revenu certain. Droits casuels : Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et vents, le quint, etc.

Cens : Redevance en argent ou en nature, due par les tenanciers au seigneur du fief dont leur terre relevait. Le cens pouvaient être personnel ou réel. Le cens personnel était une capitation, une somme fixe, payée annuellement par le serf à son seigneur. Le cens réel était une prestation annuelle en argent, due au seigneur pour la concession d’une terre roturière, appelée censive. On appelait ba il à cens le contrat par lequel le propriétaire d’un héritage l’aliénait, sous réserve de la seigneurie directe et d’une redevance annuelle en argent ou en nature.

Cense : Terre soumise au cens.

Censitaire : Celui qui devait le cens à un seigneur.

Censive : Terre assujettie au cens annuel. Droit de seigneurie ou domaine direct retenu par le bailleur à cens. Manière dont était possédée une terre roturière. Censuel: relatif au cens : droit censuel. Qui est soumis au cens : terre censuelle. Commune : n.f. Au Canada, la commune était un pâturage mis par le seigneur à la disposition de tous les habitants d’une seigneurie ou d’une partie d’une seigneurie. En France, on disait plutôt les communes, le communal, les communaux ou la communaille (vieux).

Commutation : Changement de tenure. Passage d’une tenure seigneuriale ou censuelle à une tenure franche (franc et commun soccage ou fran-alleu roturier). Substitution, par la loi d’expropriation des seigneurs ou loi d’abolition du régime seigneurial, de la tenure en franc-alleu roturier à toutes les tenures seigneuriales ou censuelles qui avaient existé auparavant, et d’une indemnité fixe appelée droit de commutation, à tous les droits casuels abolis des seigneurs.

Domaine : Au Canada, le domaine était la partie d’un fief que le seigneur s’était réservée pour son usage propre et qui était ordinairement entretenue ou exploitée par les corvées des censitaires. En France, on disait parfois dans ce sens la réserve seigneuriale.

- Au jour le jour, mai 2002

Assurance-santé à Ville-Marie en 1655

Surprenant mais véridique.

Voilà ce qu’on apprend dans un texte fouillé de Robert-Lionel Séguin, intitulé « L’apprentissage de la chirurgie en Nouvelle-France. »

Ce texte apparaît dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, pages 593 à 599, volume XX, 1967.

Voici quelques bribes de ce texte :

« Des praticiens se montrent particulièrement avisés. L’un d’eux Étienne Bouchard, "Maistre Chyrurgien du dict Ville-marye", crée son propre système d’assurance-santé le 3 mars 1655, alors qu’il s’engage à "penser et médicamenter" la plupart des habitants de Montréal, leur épouse et leurs enfants, moyennant une prime annuelle de cent sols par personne. Bouchard devra soigner "touttes sortes de maladyes tant naturelles quaccidentelle, excepté de la peste, grosse vérolle, de la lèpre, mal caduc Et la litotomye ou opilation de la pierre Jusques à une entière Guérison autant que faire se pourra…" »

Les bénéficiaires d’un tel plan sont Urbain Tessier, ancêtre de Raymond Monette, bibliothécaire à la SHLM, Louis Guertin, Nicolas Millet, Gilbert Barbier, Marin Janot, Gimon Galbrun, Jacques Mousseau, Louis Brousseau et Jacques Beauvais ancêtre de madame Lucette Beauvais-Monette bibliothécaire et Huguette Beauvais, bénévole de la SHLM.

D’autres disciples d’Esculape offriront leurs services à contrat dans les décennies qui suivent. C’est ce que font deux autorités médicales de la Nouvelle-France, les maîtres-chirurgiens Jean Martinet dit Fonblanche et Antoine Forestion, le 20 août 1681, alors qu’ils se rendent chez le notaire Claude Maugue pour y signer un accord avec les religieuses Hospitalières du lieu.

À cette occasion, les chirurgiens

« promettent et s‘obligent de bien et Duement servir L’hospital de Villemarie, penser et médicamenter tous les malades qui s’y trouveront, et par quartier de trois en trois mois et se renderont assidus à venir visiter les dits malades environ sur les sept heures du matin par chacun jour et autres heures lorsqu‘il sera nécessaire, et ce pour et moyennant la somme de soixante quinze livres chacun, et par chacun an, A commancer le temps de Leur service dès le premier juillet dernier. »

Heureux temps où le paiement des honoraires médicaux reste à la merci d’une bonne ou mauvaise thérapeutique. De nos jours, telle garantie saurait satisfaire le plus incrédule des patients. Non pas à l’époque, puisque la prose notariale précise encore que si « D’ici audit terme il demeuroit dans Les chairs du malade aucunes Racines dudit ChanCre qui pourroient transpirer Et sétendre depuis La playe Jusqua La Gorge Seulement Et Luy Causer de nouvelles playes, alors Ledit sieur Dubeaur Sera Tenus Et Obligé de Rendre audit malade Ladite somme de deux Cens schelings Susdits quil a reçu En La Vache et veau Cy dessus mentionnés, Et quil ne pourra prétendre En au-cunes manières au Second Et Dernier payement de Pareil-le Somme de deux Cens schelings… »

Voilà ce qu’on appelle brasser des affaires.