Au jour le jour, mars 2004

Les habitants de la côte Sainte-Catherine, de la côte de la Fourche et du fort de La Prairie :

Pierre Aupry

François Barrault

Étienne Bisaillon

Louis Bouchard

Pierre Bourdeau

Pierre Brosseau

Antoine Caillé

Jean-François Demers

Jacques Deniau

Pierre Dumas

René Dupuis

Pierre Gagné

François Gagné

Louis É. Gagné

Joseph Gagné

Pierre Ganier

Pierre Hervé

François Leber

François Lefebvre

Laurent Lefebvre

Jean Lefort

Vincent Lenoir

André Longtin

Michel Longtin

Jacques Pinsonnault

Pierre Pinsonnault

Benoît Plamondon

Pierre Roy

Pierre Senécal

Jacques Thibierge

Les habitants de la côte Saint-Lambert :

André Babeu

Antoine Boyer

Maurice Demers

Jean Gervais

Jacques Moquin

Pierre Moquin

Jean Poupard

Laurent Surprenant

Toussaint Trudeau

Ordonnance de l’intendant Bégon : deux ponts seront construits

Pierre Raimbault retient les idées des deux groupes et fait son rapport à l’intendant Michel Bégon. Ce dernier met un terme au désaccord des habitants de La Prairie. C’est ainsi que le 17 janvier 1723 l’intendant ordonne que deux ponts soient construits : un sur la rivière Saint-Jacques et l’autre sur la rivière La Tortue ». Voici une transcription de l’ordonnance de l’intendant :

« Nous ordonnons que tous Les habitans de la Seigneurie de la prairie de la madelaine tant ceux qui Sont au dessous de la Riviere S.t Jacques y Compris ceux du lieu Mouillepied apresent de la parroisse de longeüil que ceux qui Sont au dessus de lad.e Riviere même ceux qui Sont dans les proffondeurs de la ditte seigneurie contribueront chacun au prorata de létendüe des terres qu’ils possedent dans lad.e Seigneurie a la Construction d’un pont Sur la Riviere de la tortüe et d’un autre Sur Celle Riviere de la tortüe [trois derniers mots rayés] Saint Jacques et a lentretien desd. ponts que celuy Sur la riviere la tortue Sera fait le premier qua Cet effet jl Sera fait par le s. Catalogne lieutenant des troupes et Sous Ingenieur du Roy en ce paÿs un devis et estat Estimatif de Chacun desdits ponts qui Seront par luy remis au Sieur Raimbault qui fera en presence dud.s. Catalogne dans lassemblée desd. habitans qui Sera Convocquée par ledit Sieur Raimbault l’adjudication au Rabais desd ouvrages ceux qui feront la condition la meilleure et fera Ensuitte la repartition de ce que chacun desd. habitans aura a payer pour leur part des prix desd. adjudications et en cas qu’il Survienne quelque Contestation au Sujet de lad. repartition Les partyes Se pourvoyront devant ledi S. Raimbault et aura declaré par provision Executoire en vertu de notre presente ordonn.ce ce qui aura este par luy reglé et arresté ordonnons qu’il Sera fait aussy deux adjudications au rabais et Separées pour Lentretient desdits deux ponts et que l’adjudicataire de Lentretien du pont Sur la riviere St Jacques Sera tenu a la fin de Chaque automne de L’entente pour le mettre a couvert des refoullements et de le retablir tous les printemps aussy tost que les glaces Seront partys et quil Sera fait aussy par le Dit Sieur Raimbault une repartition de ce que chacun des habitans delad Seigneurie Sera tenu de Contribuer pour sa part des dits Entretiens dequelles adjudications et repartitions jl Sera dressé des proces verbaux par ledit Sieur Raimbault pour Iceux avons Envoyer etre ordonne ce qu’il appartiendra mandons & fait a Quebec Le dix Sept Janvier mil Sept cent vingt trois ./. » Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.

Le pont de la rivière de la Tortue

Le 25 août 1723, le père Jacques d’Heu, s.j., suite à une ordonnance de l’intendant, réunit à nouveau les habitants de La Prairie, qui lui avaient fait la demande de la construction d’un pont sur la rivière de la Tortue; il leur demande de réitérer leur volonté de contribuer financièrement à la construction du pont qu’ils réclament :

« … quil falloit que chacun declara ces dernier Santimants pour La Contribution dud pon lesquels habitant de pnt a lade assamblée ont tous Repondu Et dit dune Comune voix quil Contentoient que led pons fut fait Le plutost que faire ce poura pour Leur avantage Et quils Sobligent de Contribuer volontiers chacun Separement quatre Deniers par chaque arpt de terre quil pourroit avoir en Superficie… » Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.

C’est le 23 février 1724 qu’un marché est conclu entre le père d’Heu, les habitants et Pierre Lefebvre, maître charpentier et résidant de La Prairie pour la construction du pont.

Je veux succinctement situer la banque Henry de La Prairie dans le temps et donner un bref aperçu du personnage qui l’a créée.

En 1834, il y a eu aux États-Unis un krach où des centaines de banques ont fait faillite. J’ai lu aussi qu’à cette époque, de 1830-1840, il y avait un manque de numéraire (monnaie) un peu partout dans le monde, spécialement en Angleterre et dans ses colonies.

Dans la région de la Rive-Sud de Montréal et probablement ailleurs aussi, vers 1837, il y a de mauvaises récoltes et des inondations laissant les habitants sans argent et sans crédit pour réparer ou acheter de l’outillage agricole ou des semences. Bref, pour pouvoir semer et récolter.

Le 8 juin 1837 paraissait un avis « Vu que les habitants de ce comté et autres circonvoisins se trouvent dans la plus grande détresse et exposés aux sacrifices de leurs propriétés faute d’une institution où ils puissent se procurer des emprunts, le soussigné se rendant aux sollicitations réitérées d’un grand nombre de notables des environs, a résolu d’émettre son papier sous le nom d’Henry’s Bank, pour accommoder les classes agricoles et ouvrières. » La Minerve, le jeudi 8 juin 1837.

Ce sera la première banque du pays à émettre de petites dénominations de trente sous (quarter dollar), d’un écu (half dollar), elle émet aussi des billets de une, deux, cinq et dix piastres. Fait remarquable, ces billets étaient bilingues presque cent ans avant que les billets de la Banque du Canada ne deviennent bilingues en 1937.

Cette banque non clandestine comme tant d’autres, ira très bien jusqu’au 7 décembre 1837, jour où elle suspend ses paiements car son directeur-général (et caissier) « décampa en emportant la caisse » aux États-Unis. La perte se serait chiffrée à $130,000 et obligea M. E. Henry à déclarer faillite.

M. Edme Henry était le fils de M. Edme Henry chirurgien-major français dans le Royal-Roussillon et de Mme Geneviève Fournier, canadienne. Edme fils est né à Longueuil le 15 novembre 1760. Alors notaire, il séjourne aux îles de Saint-Pierre et Miquelon de 1786 à 1793 puis, il se fixe à La Prairie. Il marie à une protestante, Mme Eunice Parker. Il est alors notaire du Général Christie Burton et devint peu après agent de six seigneuries. Il est l’un des Canadiens-français le plus en vue de toute la Rive-Sud de Montréal. Mentionnons qu’il siégea à l’Assemblée législative du Bas-Canada comme député de Huntington de 1810 à 1814. Il aura de vastes intérêts à Chambly, à Repentigny, à Sherrington; des possessions à la Rivière du Sud qui devint Henryville et il recevra l’agence de la Seigneurie de La Prairie où il est décédé le 14 septembre 1841.

Informations et textes colligés par André Montpetit.

P.S. Si quelqu’un possède des informations à ce sujet, j’apprécierais les connaître afin que je puisse poursuivre les recherches entreprises sur cette banque. J’achète et je vends des billets d’Henry’s Bank.

LES SOLDATS

Les soldats jouissent de certains avantages appréciables. Tous affirment cependant qu’ils en ont encore de plus grands en France. Les soldats que l’on envoie ici de France doivent ordinairement servir de 40 à 50 ans. Ils reçoivent après leur congé, s’ils le désirent, ainsi que le droit de s’établir ici de cultiver une terre, mais ils ont pu également au moment de leur arrivée dans ce pays, décider par contrat de servir tant d’années et ils ont leur congé, s’ils le veulent, à l’expiration du temps. Les gens nés ici signent ordinairement un contrat pour un service de six, huit ou dix ans, après cela ils ont leur congé et s’établissent à demeure dans le pays. Lorsqu’un soldat reçoit son congé et s’établit sur une terre qui n’a pas été encore défrichée, avec l’intention de la mettre en culture, le roi l’aide à s’installer. Durant les trois ou quatre premières années, il reçoit de la Couronne, pour lui et sa femme, la nourriture, une vache et le matériel agricole de première nécessité; d’autres soldats lui sont également fournis pour l’aider à charpenter son logement, et c’est le roi qui les paie. Cela constitue une aide importante pour ceux qui se mettent à la culture. On leur concède une terre cultivable de trois arpents de large et quarante de longueur, en un endroit où la terre est particulièrement bonne.

Lorsqu’un soldat demande la permission de s’absenter pour un ou plusieurs jours, il la reçoit si les circonstances le permettent et jouit en plus de la totalité de sa solde, mais il doit engager les services de l’un des soldats présents au camp. Celui-ci devra assurer la garde à sa place durant son absence et accomplir ses obligations; il en sera dédommagé par celui qui s’absente.

Les soldats qui sont en garnison reçoivent de leur roi une aide appréciable. On leur accorde deux livres de pain de pur froment chaque jour; ils ont certainement du pain en surabondance; il en va de même pour le saindoux, la viande séchée ou salée; de temps à autre, on abat un bœuf ou quelqu’autre animal et l’on partage la viande fraîche entre eux; ils ont des pois verts en suffisance; tous les officiers possèdent des vaches, données par le roi, dont ils tirent plus de lait qu’ils en ont besoin : comme on l’à dit plus haut, chaque soldat possède son petit jardin potager, où il peut faire pousser tous les légumes utiles en cuisine. En fait de ressources pécuniaires, chaque soldat reçoit cinq sols par jour, mais il lui arrive d’accomplir quelque travail au service du roi; il est toujours payé pour cela et, en pareil cas, il peut toucher 30 sols par jour. Les soldats ont quartier libre dans la mesure où ils n’ont pas à assurer la garde au fort et comme le lac (Champlain) est rempli de poissons, la forêt, de bêtes et d’oiseaux, celui qui veut s’en donner la peine peut assez facilement en tirer sa subsistance. Les gens ici paraissent être en bonne santé, gras et corpulents, vifs et amusants. Lorsqu’un soldat tombe malade, on le conduit à l’infirmerie ou à ce qu’on appelle «hôpital». Il trouve là des lits garnis de draps, de la nourriture, des remèdes et des soins gratuits, le tout fourni par le roi. Tous les deux ans, chaque soldat reçoit une tunique et, chaque année, une veste, une toque, une coiffure, un pantalon, un cache-col, deux paires de chaussettes et de chaussures : il y a du bois de chauffage en quantité suffisante pour l’hiver.

En vue de la mise en culture du pays, on a récemment demandé au roi s’il ne permettrait pas l’envoi annuel de France de 300 hommes afin que les anciens puissent toujours donner leur congé et qu’en même temps ils soient en mesure de se marier et de recevoir également en partage des terres vierges à cultiver et où s’établir. Les soldats qui ont eu congé et se sont établis dans les environs du fort n’ont pas plus de quarante à cinquante ans; ils ont reçu chacun une terre large de trois arpents et longue de quarante; la forêt proche leur fournit le bois de charpente et de chauffage, ainsi que la nourriture du bétail, tandis que la terre concédée est utilisée sous forme de champs ou de prés. Le sol de cette région-ci est d’assez bonne qualité au témoignage des soldats qui ont pris leur retraite; il se compose principalement de terre végétale noire et, en dessous, d’argile.

Marie Geneviève Sophie Raymond-Masson est la fille de Jean-Baptiste Raymond (marchand) et de Marie-Clotilde Girardin. Elle se marie avec Joseph Masson à l’église de La-Nativité-de-la-très-Sainte-Vierge-Marie de La Prairie le 6 avril 1818.

On ne sait si son histoire fut un conte de fées, mais on peut dire qu’elle a mis la main sur un bon parti. Grâce à son mari, Sophie Raymond est devenue fort probablement notre première millionnaire.

« …C’était une femme supérieure, qui alliait une solide culture à une charité inépuisable. Elle s’employa notamment à développer l’enseignement secondaire… mentionnons notamment Louis Riel, le futur chef de la rébellion du Nord-Ouest, et Joseph-Adolphe Chapleau, qui fut premier ministre et lieutenant-gouverneur du Québec.

Mme Masson mourut en 1883, léguant son manoir à l’institut des Sœurs de la Providence pour la fondation d’un hospice. Plus tard, il devint le juvénat des Pères du Saint-Sacrement. » Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké.

Mais qui est Joseph Masson? http://www.ile-des-moulins.qc.ca/ile.htm (parties du texte)

Un jour, bien décidé, Joseph Masson quitte Saint-Eustache pour Montréal. En 1832, il achète la seigneurie de Terrebonne dans une vente par shérif. Marchand importateur de Montréal, premier millionnaire Canadien français, juge de paix, commissaire, échevin, vice-président du conseil d'administration de la banque de Montréal, cet homme n'a pas froid aux yeux.

Homme très occupé, Joseph Masson engage un agent seigneurial pour administrer ses affaires à Terrebonne. Ce nouvel engagé se nomme Germain Raby. Joseph fait construire un nouveau moulin à farine et apporte à Terrebonne une toute nouvelle technologie provenant des États-Unis : la « roue à réaction » (la turbine!).

La roue à réaction est une merveille technologique qui remplace la roue à aubes… Cela permet aux Masson de mener une rude concurrence aux autres seigneuries.

Au printemps 1847, un bris amène Joseph Masson à descendre sous le moulin pour analyser le problème. Il prend froid et attrape une maladie infectieuse qui l'emporte quelque temps plus tard. Il laisse dans le deuil ses huit enfants et son épouse, Geneviève-Sophie, qui devient la nouvelle seigneuresse de Terrebonne.

Femme de tête, elle poursuit l'œuvre de son mari. Elle fait construire un nouveau manoir que les habitants surnomment « le château Masson »…, le bureau seigneurial d'où Germain Raby peut administrer les affaires de la seigneurie et demeurer avec sa famille ainsi que le moulin neuf qui devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.

La nouvelle seigneuresse fournit également les pierres et le terrain pour la construction d'une nouvelle église pouvant accueillir tous les habitants. De plus, elle achète un bateau à vapeur, le Terrebonne, pour assurer le transport des marchandises, du bétail et des passagers jusqu'à Montréal. Elle fait aussi construire un chemin pavé aujourd'hui appelé la Montée Masson.

C'est sous le règne de cette grande dame que le régime seigneurial est aboli en 1854… mais Geneviève-Sophie Raymond Masson reste à jamais la dernière seigneuresse de Terrebonne.

Prochain article : Emma Lajeunesse

Chers membres

Les mois qui viennent seront des plus occupés. Le conseil exécutif est présentement à restructurer ses locaux ainsi que les nombreux dossiers qui occupent les bénévoles et employés. Suite au départ de Madame Patricia McGee-Fontaine, pour une période indéterminée, le dossier des archives sera assuré par monsieur Jean-Marc Garant, membre et bénévole de la SHLM ayant plus de 30 années d’expérience dans ce domaine.

Présentement la SHLM, en collaboration avec les Archives nationale du Québec, est à informatiser des documents du fonds des Jésuites qui manquaient dans les archives de la Société. Grâce à cette collaboration et avec l’aide de Messieurs Luc-Pierre Laferrière (numérisation des documents), Jean-Marc Garant et Jean L’Heureux (compilation des données à l’informatique), nous espérons obtenir le maximum d’information dans un délai raisonnable.

Un petit rappel pour les soirées de généalogie. N’oubliez pas que la SHLM est ouverte tous les lundis soir de 19h à 21h30. Des bénévoles sont présents afin d’aider les chercheurs.

En terminant, si vous avez des histoires, anecdotes ou idées d’articles, veuillez les faire parvenir à la Société. Nous sommes toujours à l’affût de sujets qui pourraient intéresser nos membres et autres Sociétés qui reçoivent notre mensuel « Au jour le jour ».

Bon début de printemps à tous

René Jolicoeur, président

Notre prochaine conférence aura lieu le 17 mars au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Fouilles archéologiques

La conférencière : Mme Hélène Côté, archéologue, chargée du projet de fouilles archéologiques dans l’Arrondissement historique de La Prairie à l’été 2001-2002

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– André Roy et Gaétane Jodoin, Delson (484)

– Jean-Claude Guenette, La Prairie (485)

– Linda Crevier, Ste-Catherine (486)

– Gilberte Drouin, La Prairie (487)

Conférence

Mme Hélène Côté, archéologue, chargée du projet de fouilles archéologiques dans l’Arrondissement historique de La Prairie à l’été 2001-2002, sera notre prochaine conférencière.

Après 3 saisons estivales passées dans le Vieux-La Prairie, Mme Côté viendra nous parler des résultats de l’intervention archéologique.

Mme Côté est l’auteur d’un ouvrage concernant deux sites qui ont été fouillés dans l’Arrondissement. Elle nous entretiendra des découvertes que son équipe a faites et des objets qu’ils ont trouvés.

À l’été 2002, la SHLM avait fait une exposition de certains des objets découverts. La prochaine conférence permettra donc de découvrir tous les aspects du processus de sélection d’emplacements et les trésors retrouvés.

Colloque 7 février 2004

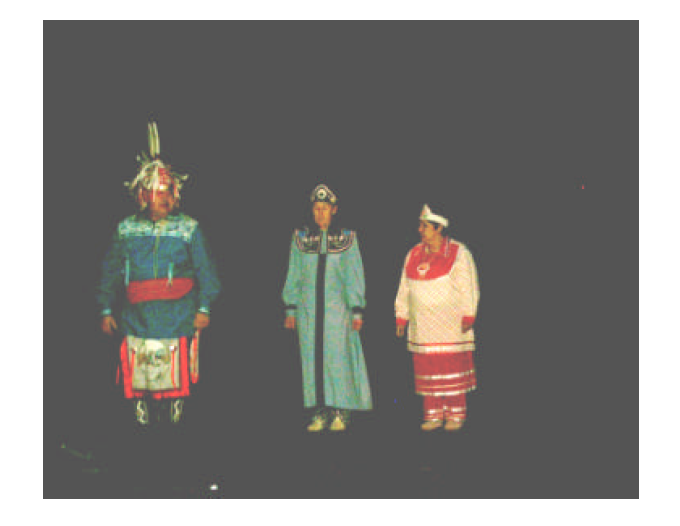

Dans le bulletin du mois de février nous avons oublié de mentionner le spectacle de clôture. Celui-ci était divisé en deux parties : Premièrement, les Thunder Hawk, danseurs mohawk de Kahnawaké nous ont offert un spectacle de danses et chants traditionnels. Ils ont aussi invité les participants à se joindre à eux pour une danse de l’amitié.

En deuxième partie, des jeunes filles du comité Héritage et Avenir de l’école La Magdeleine ont offert une magnifique performance composée de différentes chansons québécoises telles que « Mon Pays », de Gilles Vigneault, « La rue principale », des Colocs, et bien d’autres. Elles étaient accompagnées à la guitare par une jeune fille du même comité.

Bravo à nos futures stars de la chanson.

En terminant, un gros merci à Mme Pinsonneault, qui est le photographe pour les activités de la SHLM.

DONS

Merci aux donateurs dont les noms suivent :

Madame Yolande Boyer

Monsieur Michel Chrétien

Monsieur Fernand Houde

Monsieur Ronald Perras

ACQUISITIONS

- Mercenaires allemands au Québec, 1776-1783, par Jean-Pierre Wilhelmy, deuxième édition chez Septentrion (don de Michel Chrétien)

- Don Cristobal Colon, découvreur espagnol, par Fernand Houde (don de Fernand Houde)

- La Nouvelle-France, collectif (don Ronald Perras)

MACHINE À ÉCRIRE

À la suite de notre appel à tous dans le Au jour le Jour, nous avons reçu une deuxième machine à écrire.

Nous remercions monsieur André Taillon de sa générosité.

APPEL À TOUS

Il nous manque certains volumes afin de compléter notre collection. En voici une liste partielle. Merci à nos donateurs éventuels.

- Inventaire des greffes des notaires du régime français, volume XVIII, par Antoine Roy.

- Cahiers des Dix, numéros 9, 11 à 22, 27, 31, 32, 34

- Montréal, son histoire, son architecture tome 3, par Guy Pinard

Dans l’article du mois de février 2004 sur Denise Lemaitre, veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le troisième paragraphe.

On aurait dû lire « Pierre Perras/Lafontaine, tonnelier, le 30-04-1684. »

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, coord.-secr.

Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Hélène Charuest (59); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426); André Montpetit (321)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, février 2004

Service de téléphone hors Montréal du ler janvier au 28 février $2.11. The Bell Telephone Co.

Usage du Gaz du 7 décembre au 30 avril $2.97. The Montreal Gaz Company.

Texte écrit par le Dr Thomas Auguste Brisson en décembre 1921 sur le suffrage féminin.

« Envisagée du point de vue du simple bon sens, la question du suffrage féminin, n’apparaît pas de solution très difficile.

Quel est, en effet, l’objet principal de l’association de l’homme et de la femme établie par le mariage, si ce n’est d’assurer la permanence de l’espèce humaine par la naissance et l’éducation de nombreux rejetons.

Comme toujours entre associés, le travail doit être partagé de façon rationnelle, suivant les forces et les aptitudes de chacun. Les voies et moyens d’atteindre la fin désignée étant variés et multiples, les deux conjoints ne peuvent exactement remplir les mêmes fonctions et s’adonner aux mêmes occupations. Il faut diviser la tâche : c’est la loi économique.

Il y a le travail dehors, généralement dévolu à l’homme parce que généralement partagé sous le rapport de la force physique et de l’endurance, et le travail de l’intérieur, réservé de préférence à la femme parce qu’elle possède des conditions et des qualités bien supérieures à celles de son associé, toujours au point de vue de l’objet désigné.

Est-il raisonnable, est-il seulement possible, sous le rapport de l’action politique, que l’homme et la femme soient mis sur le même pied? Je dis non, sans hésitation, tout en réservant à la femme le droit et la faculté d’influencer son mari en politique de la même manière que pour l’accomplissement des autres actes de leur vie commune.

C’est donc au fond une affaire de jugement, d’opportunité, de convenance et de bon ton, non pas une question de principe absolu, nécessitant une conclusion inclusive. Quoique réputés plus légers, plus enclins à céder à l’entraînement de l’exemple que les anglophones, auxquels on attribue la paternité du régime constitutionnel, les latins se sont toujours gardés de cet emballement féministe, qui ne saurait produire de bons résultats pour l’individu, la famille ou la société. A part quelques exceptions de rigueur, plutôt destinées à confirmer la règle, les inconvénients du suffrage féminin l’emportent sur les avantages d’une telle intervention dans la politique actuelle.

De par la nature des choses, ce domaine offre des dangers auxquels les hommes succombent… parfois. Pourquoi y exposer leurs compagnes sous divers prétextes plus ou moins plausibles? Laissons donc aux gardiennes de nos foyers la sublime fonction de donner, de former des hommes capables de répondre aux lourdes responsabilités d’un avenir gros de nuages pour la nation canadienne. »

Ce texte peut surprendre la jeune génération, mais pour moi il m’a surpris par sa pondération et sa compréhension assez rare à cette époque. Il ne condamne pas catégoriquement et son jugement est très nuancé laissant la porte ouverte pour l’avenir.

Lors de mes recherches sur mon ascendant Pierre Ganier, j’ai pu constater que celui-ci avait été impliqué dans une étape pour le développement de la colonie sur la rive-sud de Montréal.

En effet, Pierre Ganier, un habitant de la seigneurie de La Prairie -de-la-Magdeleine depuis 1667, à la fois marguillier et capitaine de milice de la côte, qui en temps de paix, avait entre autres la charge des corvées de voirie Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p. 8., se trouva au coeur d’une démarche cruciale qui suscita même des dissensions dans la région.

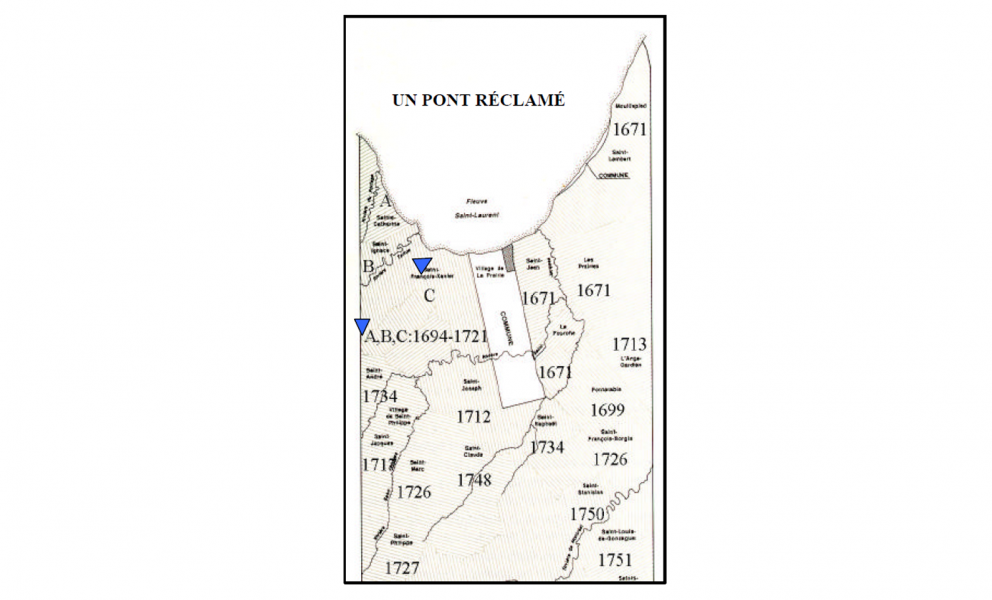

LA SEIGNEURIE DE LA PRAIRIE–DE–LA–MAGDELEINE

Rappelons quelques faits historiques sur la seigneurie de La Praire-de-la-Magdeleine : cette seigneurie devint la propriété des pères jésuites en 1647. Ce n’est que vingt ans plus tard, en 1667, une fois la menace iroquoise éloignée, que les seigneurs ont pu installer des colons en leur concédant des terres le long de la rivière Saint- Jacques, à la côte Saint-Jean, aussi nommée la Borgnesse en l’honneur d’une amérindienne borgne qui y vécut Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10., sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent en descendant vers Longueuil, dans les côtes des Prairies, Saint-Claude, la Tortue et Saint-Lambert Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104. Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391..

LES COMMUNICATIONS À LA PRAIRIE

À La Prairie J’emprunte au professeur Louis Lavallée, la chronologie des évènements et des faits concernant la construction du pont de la rivière de la Tortue, dans LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, Louis Lavallée, p. 167-170., il importe de savoir que « la circulation des hommes et des marchandises dans la seigneurie, est particulièrement difficile par la présence en son centre et dans sa partie occidentale des rivières Saint-Jacques et de la Tortue. Ces deux cours d’eau coupent le territoire en deux, rendent les communications difficiles et isolent partiellement les habitants de certaines côtes qui sont quelquefois empêchés de se rendre au village, à l’église ou au moulin » Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170..

Au début du XVIIIe siècle Pierre Robineau, sieur de Bécancourt, deuxième baron de Portneuf, et « grand voyer en ce pays » l’officier chargé de l’administration des voies publiques, de passage à La Prairie afin de délimiter le chemin royal, chemin qui longe le fleuve et permet d’unir les habitations de la seigneurie, recommande alors l’érection d’un pont sur la rivière de la Tortue : voici un extrait de ce procès-verbal du 9 août 1708 :

« … Et La du consentement et advis du S.r pierre gagné capitaine de Milice de la dite coste Et du S.r Jean caillou dit Baron nostre commis a lad grande voirie… avons reglé le grand chemin Royal de la dite Seigneurie de deux Lieües un quart ou environ Et ou il Sest trouvé un Ruisseau appellé communement Le grand Ruisseau ou il necessaire de faire un pont Lequel pont Les habitants depuis La rivière de la tortue seront obligés de construire tous ensemble bon valable Et propre a soufrir Le poids des charois… »

Ce texte est le premier où les autorités se préoccupent de la construction d’un pont à La Prairie.

UN PONT RÉCLAMÉ

En 1722, les habitants de la côte de la Tortue prennent l’initiative et réclament un pont sur leur rivière : ils écrivent au père Jacques d’Heu, s.j., établi en Nouvelle-France depuis 1705 et gérant des affaires de la seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine, en exigeant l’érection d’un pont royal sur la rivière dont ils occupent les deux rives.

ASSEMBLÉE DU 25 JANVIER 1722

Le notaire du temps, Guillaume Barette, à la demande du père d’Heu, convoque chez lui, ces habitants de la Tortue. À cette assemblée, les habitants au nombre de quatorze, prennent conscience que l’autorité veut satisfaire leur demande car la lecture du texte du notaire nous apprend que :

« … La derniere bonne volonté que Led R pere a de satisfaire a ce quy Luy a Este demande par les habitants qui est de faire faire un pon Royal, Sur la Riviere de la Tortue pour leur utilité particuliere …»

Cependant ce projet ne fait pas l’unanimité de tous les habitants présents. En effet, il y a intervention de Pierre Moquin et de Michel Marie dit Sainte-Marie résidants de la Côte Saint-Lambert car ces derniers refusent la construction du pont sur la rivière de la Tortue, à moins qu’on ne leur accorde un pont sur la rivière Saint- Jacques.

ASSEMBLÉE DU 10 AOÛT 1722 : DEUX PONTS SONT–ILS NÉCESSAIRES?

Suite à cette dissension, l’intendant Michel Bégon, sieur de la Picardière et de Murbelin, ordonne le 5 juillet, au notaire Pierre Raimbault, de se rendre à La Prairie et de convoquer une assemblée chez le notaire Barette. Cette assemblée a lieu le 10 août 1722; 39 familles de La Prairie sont présentes à cette assemblée; Pierre Ganier est là et il est âgé de 77 ans.

Rappelons les objectifs de cette assemblée :

« deliberer Sur la necessite de faire Un pont Sur la Riviere de la Tortue et un autre Sur La Riviere S.t Jacques, et faire Une estimation de la depence pour la Construction de ces deux ponts en cas qu’ils Soient Necessaires, et un Etat de Repartition de ce chacun des habitans de lad. parroisse Sera tenu de fournir Suivant l’Etendüe de chaque habitation ».

Les habitants de la côte Saint-Lambert s’expriment : « le Pont de la rivière de la Tortue ne leur est d’aucune utilité » et ces derniers ayant quotidiennement affaire au fort de La Prairie, à l’église et au moulin à vent il leur est plus « commode » d’avoir un pont sur la rivière Saint- Jacques. Et puisqu’ils évaluent « le nombre d’habitants à cinquante au moins, le pont leur coûtera au plus deux cens livres ».

Les autres habitants répliquent : le pont de la rivière Saint-Jacques est pour eux « ny utile au public », qu’il serait rapidement emporté par les glaces ou le refoulement des eaux Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., qu’il ne servira que durant l’été qui en fait n’est pas nécessaire puisque dans cette saison « on passe lad. Riviere St Jacques avec toutes sortes de Voitures, et qu’jl y a un Canot pour les gens de pied ».

Et bien sûr, pour ces derniers, le pont sur la rivière de la Tortue, alors que cette rivière ne donne jamais prise aux glaces à cause de la proximité des rapides du Sault- Saint-Louis Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., est « absolument nécessaire et Utile en tous tems que ce pont qui Sera de Soixante et dix ou quatre vingt pieds au plus de long ne Coutera pas plus de Six cens Livres ce qui Sera Une mediocre depence ».

Suite le mois prochain

Comme promis dans le Au jour le jour de janvier 2004, j’entame une série d’articles qui porteront sur des femmes, qui de La Prairie, qui des environs, ont fait parler d’elles. Si nous commencions par…

Denis Lemaitre, de Paris, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul est veuf de Catherine Deharme. Il se voit donc contraint de placer à l’hôpital de la pitié, dès son bas âge, leur fille Denise Lemaitre.

Fille du Roi, âgée de 22-23 ans, Denise Lemaitre arrive en Nouvelle-France à bord du Saint-André (1659) sous la protection de Jeanne Mance. Tout d’abord promise à André Heurtebise, (ce dernier meurt à la suite de ses blessures lors d’un combat avec les Iroquois) elle épouse Pierre Perras/Lamontagne, tonnelier, le 26 janvier 1660. Malheureusement, ce dernier décède peu après. Denise Lemaitre se retrouve veuve avec huit enfants vivants (deux sont morts en bas âge).

Une femme ne reste pas seule très longtemps à cette époque; question de survivre, on ne peut se le permettre. Quelques mois plus tard, elle convole avec François Cahel (Caël). Celui-ci meurt trois ans plus tard. Elle ne contractera pas d’autres mariages.

Veuve, même avec les biens acquis de son mariage avec Pierre Perras, et avec tous ses enfants, elle doit améliorer leur sort à tous. C’est alors qu’elle se lance dans le commerce avec les Indiens (fort probablement les Iroquois chrétiens de la côte Sainte-Catherine) échangeant ainsi des marchandises contre des peaux de castors. Nous sommes en 1671 environ. Grâce à ce commerce, Denise Lemaitre Perras augmente considérablement le rendement familial. On retrouve là une femme de caractère.

Sage-femme, titre acquis à l’hôpital de la pitié à Paris, et respectée par ses consœurs de La Prairie, elle marque encore notre histoire… « Est-ce dû à son habileté ou à la meilleure santé de nos premiers ancêtres? Toujours est- il qu’on ne rencontre pas de son temps, dans les registres de Laprairie, de ces décès qui endeuilleront trop souvent nos annales… Confidente des mères dans leurs joies et leurs douleurs, liée à leurs familles… Denise joua donc un rôle de premier plan parmi la population primitive de notre petite ville. Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4. »

Je termine en citant L’Abbé Groulx, qui lui-même citait cette parole de Michelet à propos de Jeanne d’Arc, « Souvenons-nous toujours que la patrie, chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu’elle a versé pour nous. ».

Elle est tuée par des Iroquois à la côte Saint- Lambert le 29 octobre 1691 et est inhumée le lendemain; elle a 55 ans.

Sources :

(1) Pierre Rafeix, Le Richelieu, le 14 mai 1936, p. 4

– Fonds Élisée Choquette SHLM

– Robert Prévost, Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, éd. Alain Stanké

– Mme Gertrude Dumas de la Société d’histoire Mouillepied

– Archange P. Godbout, O.F.M., Passagers du Saint-André, La Recrue de 1659

Prochain article : Sophie Raymond-Masson

Pehr Kalm (Extraits)

LES BATEAUX

Les bateaux dont on se sert ordinairement ici sont de trois sortes; des bateaux (canots) en écorce de bouleau, faits principalement de cette matière à l’exception de l’armature qui est en bois, puis canots (pirogues) creusés dans un arbre; les embarcations sont fabriquées avec du pin blanc et sont de différentes tailles.

Dans les deux types d’embarcations que nous venons de nommer, on ne rame pas habituellement comme dans nos bateaux, à savoir assis à l’envers et en ramenant la rame vers soi. On utilise ici une rame courte en forme de spatule (aviron au Canada) et on se propulse avec cela comme on fait chez nous lorsqu’on a aperçu un phoque, et que l’on désire le capturer en douceur. Selon cette méthode, on a le visage tourné du côté où l’on se dirige et on ne possède qu’une rame, que l’on tient à deux mains; mais il s’en faut beaucoup que l’on puisse déployer la même force qu’avec notre façon de ramer. Je crois qu’avec la nôtre un homme peut ramer aussi vite que deux hommes avec la leur. La troisième espèce d’embarcations utilisées ici sont toujours de grande taille et on s’en sert lorsqu’on a beaucoup de choses à transporter; leur fond toujours horizontal et plat, est fait de chêne, soit de chêne rouge, soit de préférence de chêne blanc. Leur forme leur assure une plus grande stabilité lorsqu’il heurte des roches ou quelqu’autre chose. Les flancs du bateau, par contre, sont en planches de pin blanc, car le chêne rendrait l’embarcation trop pesante.

(Si vous désirez en savoir plus sur les canots d’écorce et barques sous le régime français, un excellent article a paru sous le titre de Canots d’écorces et Barques écrit par Armand Therrien dans le numéro Été 2003 no.74 de Cap-aux- Diamants.

Voici quelques courts extraits : « Jacques Cartier et ses équipages furent parmi les premiers Européens au pays à apercevoir les canots d’écorce dans la baie de Gaspé en 1534 où des Amérindiens de Stadaconé pratiquaient la pêche à la morue. Quant à Samuel de Champlain, il sera le premier à faire une description de ce canot algonquin. Plusieurs écrits décrivent la construction d'un canot d’écorce.

Les plus intéressants sont de la main du baron Lehontan en 1684. C’est au tour de l’ingénieur de nous apprendre où et comment on construisait ces embarcations. C’est à Trois-Rivières, où l’on fabrique le mieux le mieux les canots d’écorce. »)

Dons

Merci aux donateurs dont les noms suivent :

Monsieur Serge Geoffrion

Monsieur Albert Lebeau

Madame Céline Lussier

Monsieur Sylvain Rivard

Acquisitions

- Histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly, volume 31 (don anonyme)

- La grande paix de Montréal de 1701, par Gilles Havard (don de Sylvain Rivard)

- Le Québec/Canada et la guerre de sécession américaine, 1861-1865, par Mark Vinet (achat de la SHLM)

- Les édifices parlementaires depuis 1792. Publications Québec

- Le parlement du Québec, deux siècles d’histoire. Publications Québec

- Les monuments funéraires des premiers ministres du Québec

- Lieux de sépultures des premiers ministres du Canada

- Quinze années de réalisations par Robert Rumilly

Les livres de cette section sont un de don de Monsieur Serge Geoffrion.

- Les archives de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly, par Monique Signori (don de Monsieur Albert Lebeau)

- Machine à écrire : Suite à notre demande dans le dernier coin du livre, nous avons reçu une machine à écrire de la part de Madame Céline Lussier. Merci de tout cœur de votre générosité.

Site internet

Voici un site très intéressant sur le dictionnaire biographique du Canada, publié en 14 volumes, en anglais et en français.

Vous aurez accès à des biographies de personnes célèbres qui se sont illustrées au Canada. L’adresse est : www.biographi.ca

Appel à tous

Il nous manque le volume 32, la Dépression, de l’histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly.

Merci au donateur éventuel.

Chers amis,

Le colloque du 7 février dernier a été une réussite à tous les points de vue. Cent soixante personnes étaient présentes et ce, malgré les caprices de Dame Nature.

Nos conférenciers du matin, M. Stuart Phillips, amérindien et historien de Kahnawake et M. Ben Giboe, de New York, amérindien du Dakota du Sud dont les ancêtres Gibeault et Robidoux étaient de Saint-Philippe, ont capté l’attention des participants par leurs histoires sur leur tribu respective et les liens qui ont uni nos deux communautés.

Dans l’après-midi, Messieurs Jean-Marc Garant et Sylvain Rivard ont remplacé au pied levé Monsieur Marcel Trudel, historien, retenu par la maladie. Quelle conférence intéressante! M. Garant a parlé de Samuel de Champlain du point de vue des français et Sylvain Rivard, lui-même de descendance amérindienne, a donné la version amérindienne vis-à-vis Champlain, ce dernier étant très estimé des deux nations. Bravo Messieurs Garant et Rivard.

L’atelier de généalogie, quant à lui, a connu un immense succès grâce à notre spécialiste M. Jean-Marc Garant.

Une bonne nouvelle! La SHLM a obtenu des Archives nationales du Québec la permission de numériser les archives manquantes du Fonds des Jésuites. Grâce à ce procédé, le travail se fera beaucoup plus rapidement que lors de la consultation de la première partie de ces archives il y a plusieurs années. Vive la technologie moderne!

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation. Nous comptons sur vous.

Bonne Saint-Valentin à tous.

Céline Lussier, vice-présidente

Notre prochaine conférence aura lieu le 18 février au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Régiment des Meurons

Régiment suisse dont les soldats fondèrent plusieurs villages de la Rive-Sud : De Saint-Félix de Kingsey à Napierville en passant par L’Acadie.

Le conférencier : Maurice Vallée, historien de l’art et du cinéma

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Monsieur Michel Barabé, St-Constant (476)

– Monsieur Fernand Lavallée (477)

– Société d’histoire de Verdun (478)

– M. et Mme David Rougier USA (479)

– M. Marcel Lussier Brossard (480)

– MRC du Roussillon (481)

– Journal Le Reflet (482)

– Société d’histoire de la Vallée, St-Sauveur (483)

Conférence

Notre conférencier de février est Monsieur Maurice Vallée, historien de l’art et du cinéma. Il nous entretiendra des frères d’armes du Régiment de Meuron qui fondèrent plusieurs villages de la Rive-Sud.

Qu’était-il, ce Régiment suisse de Meuron? Pourquoi est-il venu en terre canadienne ? Où, quand et qui ont-ils combattu ? Et la réponse à bien d’autres questions.

Suite à la conférence de Mark Vinet, le 21 janvier 2004, nous vous présentons une photo de l’auteur du livre Frontière États-Unis/Canada 18e et 19e siècle et des figurants portant l’habit des soldats de la guerre de Sécession.

Nouvelle tarification pour les étudiants

La SHLM offre dès maintenant une nouvelle tarification pour les étudiants.

Élèves du primaire – $5.00

Élèves du secondaire – $10.00

Étudiants du collégial et universitaire (25 ans et moins) – 15.00$

L’Association des auteurs de la Montérégie annonce la tenue du concours littéraire intitulé : Prix de la relève 2004 : Mon premier livre. Soucieuse d’assurer la relève, l’AAM lance ce concours dans le but de découvrir de nouveaux talents en Montérégie. Ce concours s’adresse à toutes les personnes résidant en Montérégie et qui n’ont jamais publié de livre.

En 2004, pour la troisième édition, l’Association des auteurs de la Montérégie a choisi la biographie comme genre littéraire. De plus, pour être éligible, le manuscrit devra obligatoirement faire l’objet d'une biographie d’un personnage de la Montérégie, qu’il soit historique ou contemporain. Le manuscrit, d’un minimum de 125 pages à double interligne, devra comporter une bibliographie exhaustive. Les manuscrits devront parvenir au siège social de l’Association des auteurs de la Montérégie avant le 1er mars 2004. Un jury composé de membres de l’AAM choisira le manuscrit gagnant au cours du mois d’avril et le nom du récipiendaire sera dévoilé lors de l’attribution des Grands Prix littéraires de la Montérégie. L’Association s’engage à faire éditer le manuscrit primé dans l'année qui suit. Si aucun manuscrit ne répond aux critères exigés, l’Association des auteurs de la Montérégie se réserve le droit de ne pas décerner le prix.

Les manuscrits doivent être adressés à l’Association des auteurs de la Montérégie, 440, Chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4H 3L7. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le siège social de l’AAM au (514) 577-4574 ou par courriel à : [email protected]

Source : Marcel Fournier, Association des Auteurs de la Montérégie.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Hélène Charuest (59); Marie Gagné (316); Cécile Girard (426)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, janvier 2004

CONCLUSIONS

Ce travail n'est qu'un survol rapide de la question de l'utilisation de l'excommunication sous Mgr Briand, dont le but était de fournir une idée générale des procédures et des aspects variés et curieux de cette question et non une étude approfondie de chaque cas. Il démontre en particulier qu'un très grand nombre de Canadiens-français furent excommuniés au début de la colonie, non seulement sous Mgr Briand, mais nous le savons pertinemment, sous la plupart de ses prédécesseurs et successeurs. Par conséquent, nous pouvons en conclure qu'une multitude de personnes aujourd'hui descendent d'ancêtres qui ont été excommuniés ou menacés de l'être et il serait intéressant et révélateur de faire une étude complète de ce sujet en se rappelant en particulier cette parole de la Bible :

« Car je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui venge l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération » (La Bible, Exode 20,5.)

Ainsi donc, pour tout bon généalogiste, une question vitale se pose : L'âme est-elle entachée génétiquement par l'excommunication? Mystère et boule de gomme. Les pères de l'Église ne se sont point penchés encore sur la génétique de l'âme. Ce sera le sujet d'une prochaine étude!

… « l'histoire d'un peuple ne se trouve pas tout entière dans le récit des grands événements ou dans la correspondance officielle des autorités constituées, par exemple. Ces documents, tout respectables qu'ils sont, doivent être complétés, expliqués au besoin par d'autres plus modeste, plus humbles, plus cachés, mais non moins importants parce qu'ils émanent du peuple qui forme en réalité le corps de la nation. »

Amédée Gosselin, ptre

Lettres de Mgr Briand concernant des cas d’excommunication et autres cas semblables

|

Référence |

Sanction ou |

Nombre de |

Cause |

|

V.III,f413* |

Absolution |

Paroisse de Saint-Thomas |

Révolte |

|

V.III,f421 |

Rétraction publique |

Augustin Brosseau |

Scandale. Mariage à la gaumine |

|

V.III,f520 |

Réhabilitation |

Madeleine Tardif |

Scandale. Mariage à la gaumine |

|

V.IV,f270 |

Excommunication. Les paroissiens devront dire où se cachent les mariés |

Joseph Fontaine et Louise Royer |

Mariage clandestin |

|

V.IV,f291 |

Excommunication |

Jean-Baptiste Camanne et Thérèse Laroche |

Concubinage |

|

V.IV,f398 |

Menace d'excommunication |

Lanceleur et sa complice |

Adultère incestueux notoire et public |

|

V.IV,f409 |

Retranché de l'église |

P.Vincelotte |

Vol d'un bien ecclésiastique |

|

V.IV,f413 |

Retranchée de l'Église |

La famille Augustin Bernier |

*Ces numéros correspondent aux copies des lettres de Mgr Briand, gardées aux Archives de l’Archevêché de Québec.

FIN

Gens d’ici…

Ce sont mes parents qui m’ont initiée à la généalogie. Ils ont fait ensemble leurs généalogies respectives. J’entrepris de faire la lignée directe de mes enfants. Pour rendre cela intéressant, il ne suffit pas de trouver des noms, il faut de l’histoire, et c’est là que l’aventure commence.

Les premiers de la lignée qui ont foulé le sol de la Nouvelle-France, je les appelle les 1ers grands-parents, je me sens plus proche d’eux de les appeler ainsi.

La généalogie de mes parents c’est aussi la mienne; à celle-ci s’ajoute celle de mes enfants du côté de leurs pères. J’ai quatre enfants, issus de deux unions. Les deux plus vieux portent le nom de Cormier et les deux plus jeunes le nom de Cardinal.

En principe les arbres généalogique se montent à partir du nom de famille paternel, j’ai presque le goût de faire l’inverse (la contradiction c’est un trait de caractère chez ……oups! côté paternel ou côté maternel?). En faisant des recherches sur ces deux familles je me suis aperçue que le côté maternel apportait un potentiel fort intéressant. C’est ce qui m’a amené à écrire cette petite série articles que je vous présente.

Je crois important de souligner l’apport féminin dans l’histoire. C’est pourquoi j’ai extrait du livre de Monsieur Robert Prévost Québécoises d’hier et d’aujourd’hui, par Robert Prévost, éd. Alain Stanké. (qui m’a gentiment été prêté par Madame Dumas que je salue) pour vous l’histoire de femmes qui ont marquées, d’une façon ou d’une autre, La Prairie.

Il vous faudra cependant attendre le prochain numéro, pour l’instant, je tenais tout simplement à me présenter. Peut-être que certains ou certaines d’entre vous font partie de nos familles. Faites le moi savoir.

Mon père : Jean Girard

Ses parents : L.-Joseph Girard m. Anna Juneau

L’ancêtre Girard : Cornius Renelle??? marié Marguerite Semet

L’ancêtre Juneau : Jean-Pierre Jouineau marié Madeleine Duval

Ma mère : Pauline Forgue

Ses parents : Rémi Forgue et M-Thérèse Duclos

L’ancêtre Forgues : J-Pierre Forgue/Monrougeau m. Marie Robinau

L’ancêtre Duclos : Antoine Desclaux marié Marguerite Guay

Mes enfants :

1ère union : Pascal et Geneviève Cormier

Leur père : Luc Cormier

Ses parents : Gilles Cormier et André Longtin

Au début des Cormier : Thomas Cormier marié Magdeleine Girouard

Au début des Longtin : André Longtin marié Jeanne-Angélique Brière

Mes enfants :

2ième union : François et Rachel Cardinal

Leur père: André Cardinal

Ses parents : Florent Cardinal et Estelle Robert

Au début des Cardinal : Simon-Jean Cardinal marié Michèle Garnier

Au début des Robert : André Robert marié Marguerite Dania

La famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon

Pierre Ganier et Catherine Daubigeon résident avec leurs enfants à la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. Ils ont des terres au village de La Prairie, à la côte Saint-Jean (dite La Borgnesse en l’honneur d’une amérindienne borgne qui y vécut), à Montréal et à la côte Sainte-Catherine (3, 13, 14).

Pierre Ganier est un colon, un marguillier et un capitaine de milice. La famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon est une famille pionnière de La Prairie.

En 1712, le 13 mai, décède Catherine Daubigeon à l’âge de 58 ans. Elle est inhumée le lendemain; voici une transcription de son acte de sépulture ;

L’an 1712. Le 13e may est decedée en cette paroisse de côte dame et de St Fr. xavier Catherined’obigeon femme de pierre Gagner apres avoir reccu tous les sacrements avec beaucoup de pieté, Son corps a été Inhumé avec Les ceremonies accoutumées dans Léglise de cette paroisse sous La Lampe Le 14 du même mois et an en presence p. Gagner p. brion et plusieurs autres

Gaschier ptre

C’est le 7 septembre suivant que Pierre Ganier, veuf de Catherine Daubigeon, fait procéder à l’inventaire de leurs biens. Je vous présente la transcription de cet acte, fruit du travail de Robert Gagné, André Lafontaine, Jean Gagné et de l’auteur de l’article :

Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feue Catherine Daubigeon

Mémoire

[En marge] Description Inre & partage des biens de la Succession deffunte Cathe daubigeon feme du Sr Gaigne & partage avec Ses Enfans. Pard & fut pnt Sr piere Gaigne hab de La prairie de la magne Et veuf de Catherine daubijon faisant pr Luy & comme tuteur Naturel de Joseph [dernier nom rayé] Nicolas & Joseph Gaigne ses Enfans mineurs et lad deffunte daubijon a ce pnt. Et ncore Led Sr pierre Gaigne au nom & comme tuteur de Catherine bizaillon fille ineure deffunt Benoist & Catherine Gaigne Ses père et mere # Lequel Sr Gaigne aud om feroit fait venir [deux derniers mots rayés] mande En sa maison aud Lieu de la prairie de la magdeleyne Maurice Besnard Sr bourjoly & Anne Gaigne, sa femme, pierre Gaigne, francois Gaigne, Louis Gaigne, Mr Guill[aume] barette nore de la prairie & Jeanne Gaigne sa femme [En marge] # & faisant pour Sr joseph perot Seigr dargentenay damoiselle marie gaigne Sa feme P G p g f G L G Barette [paraphe] B ig fd md pSt A [paraphe], Rene Bourasseau & agnes Gaigne sa femme Lesd Gaigne freres & Sœur hoirs Sœur hoirs consent & avec Lad bisaillon par representation susnommes Chacun pour un dixiesme de Lad deffunte Catherine daubijon Leur mere, Lesqls Sr Bourjoly auroit Comparu faisant pour Luy & Sad femme a laqle Il promet fer agreer & ratiffier Ces pntes de jour en jour & de ce des a pnt authorise ausy fair Sans quil En soit besoin daucun de sa presence Comme aussy seroient Comparu Lesd Sr Barette & Jeanne Gaigne sa feme quil aauthorise pr lesfet qui Ensuit, Led bourrasseay & agnes gaigne Sa feme quil a pareilt authorite a lefect des pnt & Lesd piere, francois Louis Gaigne ausqls Led Sr piere Gaigne auroit dit quil estoit prêt de Leur rendre Compte a lamiab[le] & Sans fraix ny procedures En Justice des biens de la Comte quavoiteste Entre Luy & Lad deffunte daubijon Sa feme Et devoir Entre Eux La voye La plus douce quil seroit a propos de prendre, LesquelsCompt apres avoir Confere Entre Eux & led gaigne Auroient été daccor tous EnsemB de fer une description de tous Les biens & Effects mobiliers de la Compte dud Sr gaigne & de lad deffunte daubijon Sa feme La moitie de laquelle appt auSd Sr Gaigne & lautre moitie ausd Enfans representant Leur mere En nombre de dix heritier de leurd mere pour etre baille a chacun Sa part Contingente, Et q Lesd Effects mobiliers seroient Entre Eux prises & a Ses fraix quil Seroit fait par led nore un bref Estat ou inre desd Effects mobilliers A quoy Lesd parties autoient a lInstant procede ainsy quil Ensuit

Dans une des chambres de lad maison ou il y a une grande cheminee A este trouve Neux plats Tant grands que petits dix neuf assiettes deux escuelles un pot a leau une saliere, & sept Cuillers Le tout Estain & un bassin dEstain faisant EnsemB a Cinquante Cinq Livres Estime par les parties a quarante Sol la livre cy 110 tt

Neuf fourchette dassie Estime a quatre Livres dix Sol Lesd neufve fourchettes cy 4 tt 10 S

–––––

114 tt 10 S

Deux chandelliers de Cuivre Estime avec un chandelier a quatre cy 4 tt

Deux vieux poislons un grand un petit Estime Ensemble a quatre Livres cy 4 tt

Deux vielles Lanternes Estime Ensemble 40 S cy 2 tt

un Couloir en Cuivre quatre livres 4 tt

un rachault de fer Estime 4 tt

Un Gril Estime Cinquante Sols 2tt10S

Une broche de fer estime Cinquante Sols 2tt10S

Une bassine de Cuivre rouge Estime a dix Livres cy 10 tt

Une grande marmite avec Son Couvercle, une moyenne sans couvercle & une plus petite avec son couvercle Estimées Scavoir La grande à huit Livres La moyenne à six Livres & La petite quatre Livres cy 18 tt

Cinq chandieres vielles une grande Estimée seize Livres une moins grande dix Livres & les autres deux plus petites a 8 tt piece & une autre plus petite a trois Livres Cy En tout 45 tt

Deux chaudieres à fer blanc Estimes a quarante Sols Les deux cy 2 tt

Deux poesle a frire Estimée à Cent Sols chacune EnsB cy 10 tt

Deux Lampes de fer à 20 Sols piece cy 2 tt

un pauvre rechaut de fer Estime a quinse Livres cy 15 tt

une poesle a frire de fer estimé quatre Livres cy 4 tt

une Cramelliere de fer Estime quatre Livres cy 4 tt

une meschante table en plian vielle Estimée vingt Sol cy 1 t

une huche avec Son couvercle vielle Estime quatre Livres cy 4 tt

deux meschant vieux Sacs Estimes vingt Sol piece cy 2 tt

une paire darmoires de pin a deux portes sans sa serrure & Clef Estime Six Livres cy 6 tt

Dix terrines Estimées a quinse Sols piece un baril de tere Estimé vingt Sol un petit pot de tere viel a Eau Estime quinse Sols une Cruche de tere a dix Sol un pot de chambre de tere dix Sol un petit pot & un plat de tere 7 une petite Cruche tere a vingt Sols Lesd trois pieces cy 3 tt 15 S

Un poivrier Estime quarante sols cy 2 tt

Une viele Tourtiere Estimée quatre Livres cy 4 tt

Un fromager de fer blanc fort vieux Estime vingt Sol cy 1 tt

A la Cave de lad maison a esté trouve

Une Cruche deGré dans laqle Ily a dix Livres de Graisse estime a 7S Livre & la cruche a 4 tt cy 7 tt 10

Un grand pot de tere a deux anse dans leql Il y a vingt quatre Livres de beure estime a dix Sols La livre & led pot a 40 Sols cy 14 tt

Une Cruche vide Estimée vingt Sol cy 1 tt

–––––

301 tt 5 S

[à suivre]

Est-ce que le coût de la vie était réellement moins élevé que de nos jours dans les années 1930, à La Prairie? À première vue, on le croirait. Surtout si on se limite à comparer ce que le dollar permettait de se procurer en comparaison de son pouvoir d'achat actuel. Il faut cependant, pour établir le coût de la vie, l'assortir du revenu des consommateurs. Pour une somme correspondant à une heure de travail, par exemple, qu'est-ce qu'un consommateur moyen pouvait alors et peut maintenant se procurer?

Mon père avait conservé un certain nombre de vieux papiers datant de cette époque. Ils contiennent des données sur le coût de la vie dans les années 1930. Il fit construire sa première maison, au coin des rues Saint-Georges et Saint-Laurent en 1934-35. Il achète alors le bois nécessaire à la construction à Saint-Moïse, comté de Matapédia. Le Canadien National en effectue le transport jusqu'à La Prairie pour la somme de 20.76$. Un wagon de 40 pieds rempli à sa capacité visible contient 17459 pieds de bois d'épinette de diverses dimensions, 11 paquets de lattes de cèdre no.1 et 25 paquets de bardeaux clairs. Le tout a coûté 572.39$. Dans le lot, la planche d'épinette embouvetée (à rainure et languette) de 1 par 5 pouces vaut 24$ le 1000 pieds et le paquet de bardeaux, 3,50$. Le bardeau était destiné à la couverture et les lattes de cèdre, légèrement espacées les unes des autres, constituaient une structure pour recevoir le plâtre des murs et plafonds. On utilise aujourd'hui pour ces surfaces des panneaux de gypse. Les clous de 4, 5 et 6 pouces se vendent alors 3e la livre et le rouleau de papier noir goudronné vaut 1.50$. La brique achetée de The Laprairie Co. est vendue à 35$ le mille.

Le menuisier Joseph Bisaillon qui agit comme contremaître de la construction est payé tantôt 0.40$, tantôt 0.50$ l'heure. Le plombier Benoit Bonneterre est rémunéré au tarif de 0.50$ l'heure. Tous les autres ouvriers reçoivent 250 l'heure. Toutefois, un homme qui travaille avec son cheval pour excaver ou transporter de la terre ou des matériaux le fait au tarif de 0.350. Le peintre J.W. Comeau exécute, pour la somme-de 25$, le travail de peinture des murs intérieurs du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison comprenant une couche d'apprêt et deux autres couches. Dix ans après cette construction, les salaires ont doublé. En 1945, le contremaître gagne de 0.90$ à 1.00$ et les ouvriers non spécialisés, 0.50$. Aujourd'hui, le tarif horaire d'un plombier a centuplé par rapport à celui de Benoit Bonneterre, en 1935, mais il en coûte énormément plus cher à cet ouvrier pour vivre.

Dans les années 1930 on achetait les denrées nécessaires à son alimentation au magasin général dont certains avaient un secteur alimentaire plus développé. On prenait sa viande chez le boucher. Le boulanger Edmour Lussier faisait sa tournée de livraison de pain frais auprès de la clientèle. Les laitiers faisaient de même. Chez nous, c'est Ismaël Favreau qui apportait, chaque jour, le lait frais tiré de ses vaches et non pasteurisé et la crème si on en voulait. Une pinte de lait coûtait 80. Le panier de patates valait 250 et 100 s'il s'agissait de petites patates. De nos jours les grelots se vendent plus cher que les pommes de terre régulières. En saison, on pouvait manger des haricots frais au coût de 50 la livre. Un gros pallier d'oignons valait 200. On conservait les aliments périssables dans une glacière. Dans une voiture tirée par un cheval, le marchand de glace faisait la livraison des blocs congelés. En fin de tournée, par les jours de grande chaleur, les clients en avaient un peu moins pour leur argent. Il en coûtait environ 10$ pour une année de livraison s'étendant de mai à octobre ou novembre.

Les médecins qui soignaient les maladies des gens de la région devaient adapter leurs tarifs aux capacités de payer de leurs malades. Plusieurs n'avaient pas les moyens de les payer; d'autres n'étaient pas pressés de le faire. Il n'y avait pas de dentiste résidant à La Prairie mais le dentiste Lane Charpentier de Montréal avait un cabinet sur la rue Sainte-Marie où il prodiguait ses soins quelques heures par semaine. Une visite chez ce dentiste pouvait coûter 2$. Si on devait être hospitalisé pour une opération, on en assumait tous les frais à moins d'être considéré comme réellement démuni. Pour une hospitalisation à l'Hôpital général de Verdun, il en coûtait 5$ par jour pour soins, chambre et pension. Le malade assumait aussi, en plus de payer son chirurgien, une charge de 10$ pour usage de la salle d'opération et les frais de 20$ de son anesthésiste.

Le peu de citoyens qui possédaient un véhicule moteur payaient l'essence 260 le gallon en 1932. Soit, 50 le litre. L'huile à moteur valait 300 la pinte (260 le litre). En 1945, l'essence avait augmenté à 330 le gallon et l'huile à 490 la pinte.

À tout considérer, le coût de la vie était-il réellement moins élevé il y a environ 70 ans? Tout dépend des biens qu'on évalue. Compte tenu du pouvoir d'achat du dollar entre alors et maintenant que répondre? La réponse doit être nuancée et, pour la formuler, chacun tiendra compte de ses moyens et de ses besoins en fonction des valeurs sur lesquelles il fonde sa qualité de vie. Si on considère l'espérance de vie, l'accès et la qualité des services de santé et d'éducation disponibles, la variété des loisirs et des activités culturelles, le niveau de bien-être matériel des milieux de vie, le bon vieux temps était-il préférable à celui d'aujourd'hui? À savoir si on était alors plus heureux qu'aujourd'hui est une autre question. Une chose est certaine : on y avait moins envie de toutes sortes de biens. Les cartes de crédit étaient inconnues et l'incitation à la consommation ne bénéficiait pas de la pléthore des moyens de publicité que nous connaissons.

Alors? Le coût de la vie, les statistiques gouvernementales en établissent périodiquement le niveau relatif. Pour chacun, selon sa situation personnelle, ces fluctuations sont plus ou moins ressenties. C'était comme ça, c'est comme ci. Tirez-en vos propres conclusions.

Acquisitions

- BMS, Saint-Hubert, paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption; 1947-1993 (achat SHLM)

- Initiation à la paléographie franco-canadienne, méthode 3, par Marcel Lafontaine (achat SHLM)

- Il y a toujours une première fois, éphémérides des premiers évènements québécois, par Robert Prévost (achat SHLM)

- Coureurs des bois, par, Georges-Hébert Germain (achat SHLM)

- Se soigner au Canada aux 17ième et 18ième siècles, par Rénald Lessard (achat SHLM)

- The original Caughnawaga Indians, par Henri Béchard s.j.(achat SHLM)

- Cahiers des Dix, no : 1 à 8 et 10 (achat SHLM)

- Lieux et monuments historiques de Québec et environs, par Rodolphe Fournier (achat SHLM)

- Répertoire des municipalités du Québec, éd. 2002 (achat SHLM)

Répertoires BMS

Voici quelques informations concernant les répertoires de baptêmes, mariages et sépultures que nous avons en bibliothèque.

Nous disposons d’un peu plus de 250 répertoires qui sont à 95 % des répertoires de mariages. Ceux-ci couvrent surtout la région de Montréal et de la Montérégie. Par contre d’autres régions sont répertoriées, soit à cause de dons reçus, soit à cause de demandes formulées par nos membres.

Actuellement, nous disposons d’un système CARDEX pour faciliter la recherche de ces répertoires mais il n’est pas à jour.

Ce CARDEX sera remplacé par un bottin, bâti sur Excel et qui répondra aux attentes de tous. Suite à notre demande Monsieur Luc-Pierre Laferrière est en train de nous concocter un système de repérage des répertoires, sur papier, lequel répondra aux attentes des chercheurs. Le tout sera prêt en janvier 2004. Pour assister Monsieur Laferrière, vos bibliothécaires Lucette et Raymond Monette sont de la partie. Madame Solange Lamarche s’est également offerte pour faire des corrections.

Enfin, sur tous les répertoires, vous remarquerez que toutes les étiquettes des cotes ont été remplacées.

En 2004, nous ferons l’acquisition de plusieurs autres répertoires.

Chers membres,

Voici une nouvelle année qui s’amorce et déjà, la Société est prête à accomplir de nouveaux projets. Durant la période des Fêtes, quelques-uns de nos bénévoles ont fait le réaménagement des locaux de la SHLM. Grâce à la collaboration de la Ville et à de généreux donateurs, la Société a de nouvelles installations et de nouveaux ordinateurs afin de répondre à la demande de plus en plus grandissante de nos membres et du public.

Désormais, il sera plus facile aux nombreux chercheurs d’avoir accès à nos ordinateurs afin de faire de la recherche dans nos nombreuses banques de données généalogiques et photographiques. Nous avons aussi mis en réseau tous les ordinateurs afin de faciliter la recherche. Par exemple, le fonds des Jésuites ne pouvait être utilisé que par une seule personne à la fois. Avec la nouvelle structure, plusieurs personnes pourront le visualiser en même temps.

La nouvelle année veut dire aussi que nous perdons les services de madame Cécile Girard qui était avec nous depuis plus de 40 semaines, à titre de commis à l’accueil. Le contrat de celle-ci s’est terminé le 29 décembre 2003. C’est avec grand regret que nous devons la laisser partir. Un gros merci à Cécile pour toute l’aide et le beau travail accompli. Nous lui souhaitons bonne chance et lui offrons nos plus sincères remerciements.

En terminant, n’oubliez pas que la SHLM organise un Colloque le 7 février 2004. Vous devez réserver le plus tôt possible. Vous ne pourrez pas vous inscrire la journée même puisque le dîner est inclus et que nous devons comptabiliser le nombre de participants deux semaines à l’avance. Comme nous vous l’avons mentionné dans un bulletin précédent, cette journée a pour but de célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de Samuel de Champlain ainsi que les liens unissant les Français et les Amérindiens lors de son arrivée.

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur cotisation, nous comptons sur vous afin de continuer nos activités et vous offrir des services de qualité.

René Jolicoeur, président

Notre prochaine conférence aura lieu le 21 janvier au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Frontière États–Unis/Canada 18e et 19e siècle

Le conférencier : Mark Vinet, historien, auteur et avocat

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Monsieur Philippe Germain, Brossard (471)

– Monsieur Roger Currier, Candiac (473)

– Monsieur Roger Hébert, Candiac (474)

– Madame Jeannine Bourdeau, Candiac (475)

– Monsieur Laurent Blais et Madame Jeannine Lavallée (304)

Conférence

Ce mois-ci notre conférencier est Monsieur Mark Vinet. Vous pouvez aller visiter son site internet. Suite à la conférence, Monsieur Vinet nous offrira l'opportunité de nous procurer ses livres au prix spécial de $20.00 chacun. www.markvinet.com

– LE QUÉBEC/CANADA ET LA GUERRE DE SÉCESSION AMÉRICAINE 1861-1865

– CANADA AND THE AMERICAN CIVIL WAR : Prelude To War

Colloque

Février arrive à grand pas et avec lui la célébration du 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain. La préparation de notre colloque le 7 février va bon train. N'oubliez pas de nous retourner votre coupon de participation.

Renouvellement de la carte de membre

Vous êtes nombreux à renouveler la confiance que vous avez en nous. Cela nous fait chaud au cœur, merci! Ceux qui le font par courrier reçoivent leur nouvelle carte de membre par l'entremise de notre mensuel Au jour le jour.

Dîner des bénévoles

Une fois encore notre dîner des bénévoles a été un franc succès. De plus en plus nombreux, nous avons dû faire cette fête dans la salle du théâtre. Nous nous sommes tous bien régalés. Comme à chaque année, Madame McLean a fait tirer un prix de reconnaissance. L'heureuse gagnante de ce rassemblement de 2003 est Madame Brunette, bénévole pour l'archivage de notre fonds photographique. Bravo Madame Brunette et un immense merci pour votre beau travail.

Appel à tous

Vos bibliothécaires Raymond et Lucilie Monette sont à la recherche des volumes suivants afin de compléter nos collections :

– RHAF, Revue d'histoire de l'Amérique française, il nous manque : volume 38 no 3 et 4

– Cahiers des Dix : volumes 9, 11 à 23, 27, 31, 32, 34

– Inventaire des greffes des notaires, volume 18

– Histoire de la province de Québec, par Robert Rumilly, volumes 32 et 33

Machine à écrire

Notre appareil étant très… très fatigué, nous sommes à la recherche d'un autre appareil moins fatigué et qui nous serait d'un très grand secours. Avis au bon SAMARITAIN.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Johanne McLean; Raymond et Lucette Monette (284); Jean Joly (132); Marie Gagné (316); Hélène Charuest (59)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, décembre 2003

Léon Roy, dans son dictionnaire de généalogie, définit l’inventaire post-décès comme suit :

« C’est un acte dressé généralement par un notaire à l’effet de constater en détail l’existence, le nombre et la nature des biens meubles, effets, marchandises, deniers comptants, billets, titres, papiers, créances et dettes d’une succession ou d’une communauté dissoute. Rédigé dans les jours suivant le décès, à la demande des enfants, de la veuve ou du veuf ou d’un tiers en droit de l’exiger selon les coutumes régionales, les statuts matrimoniaux ou les droits successoraux, il énumère les biens du défunt, essentiellement mobiliers, englobant créances et dettes, les papiers de famille ne faisant souvent aucune grâce d’aucune cuillère ni d’aucune bobine de fil, ni vêtement usagé. Sa fréquence variera selon les régions, les coutumes et surtout selon les situations juridiques. Son contenu capital du point de vue documentaire, décrivant minutieusement le cadre, le décor et les meubles du défunt. A partir d’inventaire après décès, certains chercheurs ont pu réaliser des maquettes très fidèles de la salle commune ou de la chambre de leurs aïeux du XVIIIe. Au plan généalogique : il contient d’utiles informations quant aux héritiers du défunt et leur établissement. Quant au contrat de mariage du défunt, en principe cité avec sa référence précise (date et nom du notaire), il figure au nombre des papiers de famille. Les autres papiers, cités avec lui, pouvant souvent être recherchés et également exploités. La plupart du temps l’inventaire après décès sera à rechercher dans les archives notariales, de la même façon qu’un contrat de mariage.»

Avant de vous décrire l’inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feue Catherine Daubigeon, je vous invite à faire la connaissance de Pierre Ganier, de son épouse Catherine Daubigeon et de leurs treize enfants.

Pierre Ganier

Pierre Ganier est le fils de Pierre Gasnier (mon ancêtre) et de Marguerite Rosée. Il est baptisé le 24 février 1645 à Saint-Cosme-de-Vair, province du Maine en France. Son parrain est Vincent Golin, fils de Vincent et sa marraine Anne Trihoire. À huit ans, Pierre Ganier traverse l’Atlantique, en 1653, avec ses parents et deux frères plus jeunes : Louis et Nicolas. Ses frères aînés, des jumeaux, Jacques et Jean sont décédés en bas âge. Peu de temps après son arrivée en Nouvelle-France, il a une petite sœur Marguerite née le 17 septembre 1653 à SainteAnne-de-Beaupré. En 1656, son père décède des fièvres lentes; alors sa mère décide de prendre le canot pour se rendre à Montréal avec lui, Nicolas et Marguerite, laissant sur la côte de Beaupré son fils Louis qui prendra le surnom de Bellavance, devenant ainsi l’ancêtre des Bellavance d’Amérique.

À Montréal, la famille habite la contrée SaintJoseph. Ce territoire de Saint-Joseph est immense et comprend les paroisses Sainte-Cunégonde, SaintAntoine, Saint-Joseph et une partie de SainteHélène d’aujourd’hui. D’après le terrier de Montréal, réalisé par l’historien Marcel Trudel, cette terre se trouve à 6 arpents à l’est de l’actuelle rue Lambert-Closse.

En 1663, Pierre Ganier s’engage dans la milice de Montréal. Il est membre de la XIIIe escouade, avec son beau-père Guillaume Étienne dit le Sabre, le second mari de Marguerite Rosée. En 1666, il est recensé avec sa mère ses frères Louis, sûrement de passage à Montréal, et Nicolas. Le recensement de 1667 dénombre les mêmes membres que le premier recensement de la Nouvelle-France, bien que déjà Pierre Ganier soit cité comme colon établi à la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine.

En effet, cette seigneurie, propriété des pères jésuites qu’ils ont reçue en 1647 de monsieur François de Lauzon, peut enfin recevoir ses premiers habitants sans danger puisqu’il y a une accalmie des guerres iroquoises.

Pierre Ganier est un de ces premiers colons. En 1670, plus précisément le 19 novembre, il épouse Catherine Daubigeon, la fille de feu Julien Daubigeon et de Perrine Meunier. Leur acte de mariage est le premier inscrit dans le registre paroissial de l’église de la Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de La Prairie.

Catherine Daubigeon

Catherine Daubigeon est la fille de Perrine Meunier et de Julien Daubigeon. Ces derniers ont quitté la Bretagne, plus précisément Clisson et sont venus s’installer en Nouvelle-France avec la grande recrue de 1653 : ces hommes recrutés par Paul Chomedey de Maisonneuve avec l’intervention de Jeanne Mance pour sauver Montréal; il fallait du renfort, les quelques colons montréalais étant occupés à apprivoiser un environnement hostile et à résister aux attaques incessantes dont ils étaient l’objet de la part des iroquois.

Neuf jours après leur arrivée, Perrine Meunier et Julien Daubigeon font baptiser leur deuxième fille, Catherine, le 25 novembre 1653 à Montréal. Catherine a comme parrain Paul de Chomedey de Maisonneuve (qui fut parrain 43 fois durant sa vie) et comme marraine Jeanne Mance (qui fut marraine 73 fois au cours de sa vie).

Catherine a une sœur Claire, née le 23 février 1656 et qui ne vit que quelques semaines. Claire est une enfant posthume puisque Julien Daubigeon décède le 31 mai 1655 tué par les iroquois. Perrine Meunier se remarie en 1658 avec François Roinay, un défricheur, venu aussi avec la grande recrue. Catherine a deux demi-sœurs : Marie-Barbe et Jeanne. Marie-Barbe se marie avec Antoine Rousseau dit Labonté et Jeanne avec Étienne Bisaillon.

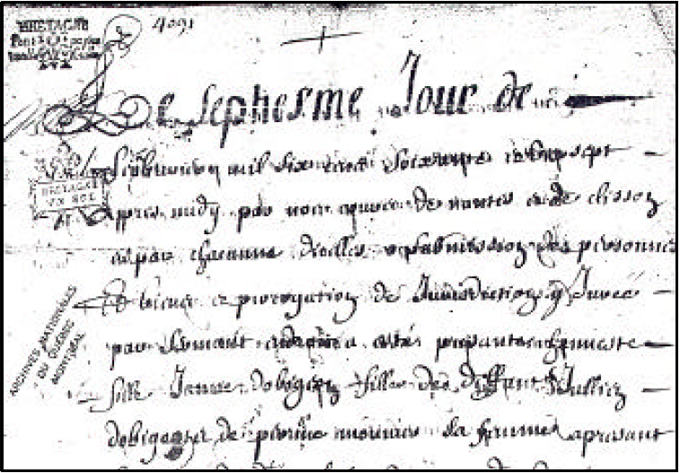

Vous avez sûrement noté que Catherine Daubigeon n’est pas l’aînée de la famille. En effet, le couple Meunier Daubigeon avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France, a laissé leur aînée, Jeanne, âgée de 6 ans, en Bretagne. C’est lors de mes travaux de recherche dans le minutier du notaire Antoine Adhémar, que j’ai trouvé un acte de Clisson, remis au notaire par Étienne Bisaillon et son épouse Jeanne Roynay. Le titre de cet acte est « quittance consentie à Viau (Jacques) par Jeanne Daubigeon Dergott le 7e février 1677 », devant les notaires Ceauté et Touraud de Clisson. Cette trouvaille est une des joies de la recherche en généalogie. Voici un extrait de cet acte :

Extrait de l’acte : « quittance consentie à Viau par Jeanne Daubigeon Dergott 7 février 1677, notaires Ceauté et Touraud, Nantes et Clisson, Bretagne ».

Le Septiesme Jour de febvrier mil Six cent Soixante et Dix sept apres midy par nous voues de nantes et de clisson Et par chacunne dicelles substitution des personnes Et biens de prerogation de Jurisdiction y Jurée par Sermant endroit a esté presante honneste fille Janne dobigeon fille de deffunt Jullien dobigeon et de perrine mounier Sa femme apresant Sa veufve …

Cet acte confirme l’existence de Jeanne Daubigeon, l’aînée de Julien Daubigeon et de Perrine Meunier. Nous y apprenons qu’elle est paroissienne de SaintSébastien, Les Nantes et que par, l’intermédiaire de

Jacques Viau dit Lespérance, originaire de La Trinité, elle a reçu « la somme de cent livres pour sa part et portion de la succession de sondit feu père ».

Revenons à Catherine : à cinq ans, elle fait partie du premier groupe d’élèves de l’école-étable ouverte par Marguerite Bourgeoys en 1658 12. Catherine apprendra sûrement l’écriture à son mari Pierre Ganier, qui déclare savoir signer à partir de 1683 de même qu’à sept de ses enfants.

Catherine Daubigeon met au monde 13 enfants :

Marie, Marguerite, Anne, Catherine, Pierre, François, Marguerite Angélique, Jeanne, Marie Gabrielle, Louis Étienne, Agnès, Nicolas et Joseph.

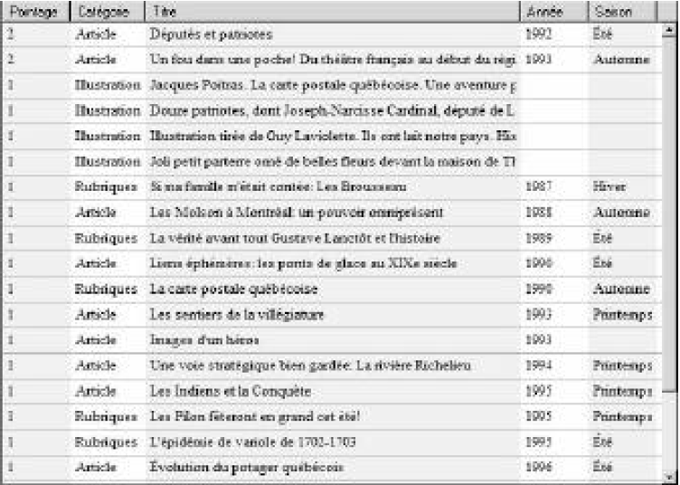

La plupart des amateurs d’Histoire connaissent bien la revue Cap-aux-Diamants. Or, l’intégrale de la collection de cette revue d’histoire du Québec destinée au grand public, soit les 58 numéros et les 6 hors-séries, se retrouve désormais sur un cédérom publié par De Marque Inc., disponible à la bibliothèque de la Société.

À la banque de textes et d’illustrations est joint un outil de lecture et de recherche, Casablanca, que l’on doit également installer avant de parcourir la collection de revues.

La consultation peut se faire par un index des années, des numéros hors-séries, des chroniques, thèmes, lieux, personnages, auteurs ou encore selon une recherche par mot ou groupe de mots.

L’usager qui connaît déjà un lecteur tel l’Adobe Reader n’aura pas de peine à s’y retrouver; cependant Casablanca ne permet pas la lecture d’une page à sa suivante, ni la visualisation des pages frontispices. L’outil priorise la recherche de textes ou encore d’illustrations. La mise en page, dont la position et la taille relative des illustrations, s’ajuste à la dimension de la fenêtre d’affichage choisie, mais elle diffère de celle que l’on retrouve dans la revue imprimée.

Voici ce que l’usager obtient en lançant une recherche avec, par exemple, le mot Laprairie : Chacune des lignes, en la cliquant, renvoie à un article de la revue qui comporte le mot « Laprairie »;