- Au jour le jour, octobre 2005

Un moulin à La Fourche

J'ignore si les personnes intéressées par l'histoire de La Prairie savent qu'il y avait un moulin à scie mu par l'eau à La Fourche, au début du 18e siècle. En ce qui me concerne, c'est grâce à un document généreusement fourni par monsieur René Barbeau que je l'ai appris. Ce document, daté du 12 février 1714, contient un rapport de Léonard Paillé dit Paillet, un grand bâtisseur et un grand constructeur de moulins de l'époque. C'est ce dernier qui, en 1695, a construit, avec un dénommé Lavoix, le Fort Lorette du Sault-au-Récollet (aujourd'hui Ahuntsic, à Montréal). Bien qu'il semble avoir été rédigé par Jean-Baptiste Lefebvre dit Angers, ce rapport contient une estimation détaillée faite par maître Paillé d'un moulin construit sur la rivière St-Jacques, à un endroit situé, selon moi, aux environs du lieu où s'élève aujourd'hui l'école Émilie-Gamelin. Dans ce texte, maître Paillart énumère les bons et les mauvais aspects de la construction en émettant des réserves sur les parties qu'il ne peut distinguer à cause de la glace, son évaluation ayant été faite en février. On pourrait aussi ajouter que ce sont François Leber et un sieur Hervieux qui avaient chargé le sieur Louis Trudeau de la construction du moulin en question. Ce François Leber occupait la dernière terre de la côte La Borgnesse, juste avant les terres de La Fourche. Pour rendre le texte un peu plus abordable, je me suis permis d'en corriger l'orthographe, vu que la syntaxe et le vocabulaire présentent déjà assez de difficultés.

L'an mil sept cent quatorze le dixième de février …..er d'une sentence de monsieur le lieutenant général de la juridiction royale de Montréal rendu le sixième du présent l'an mois. Nous Léonard Paillet maître charpentier et mon agent aussi charpentier nous sommes transportés à la Fourche de La Prairie de la Magdeleine ainsi qu'il est ordonné par la dite sentence pour faire la visite d'un moulin à scie que le Sr Leber et le Sr Hervieux ont fait faire audit lieu par le Sr Louis Trudeau maître charpentier à laquelle visite a prestement fait avons procédé après avoir tout bien visité et examiné avons trouvé le premier étage tout ce qui paraît de … des glaces de bon bois et bien lié et le second étage aussi bien lié excepté les poteaux pour ne se voir l'entourage qui sont mis après oeuvre lesquels ne sont pas conformes à leur marché pour le combler nous l'avons trouvé trop faible suivant leur marché. Comme aussi avons trouvé le corps du bâtiment trop court pour scier les bois de la longueur qui l'est porté par leur marché. De plus avons trouvé la dame ou écluse les patins ou chevalets bien bons et bien forts mais trop loin à loin ce qui rend ladite dame ou écluse moins forte qu'elle ne devrait être. De plus le coffre qui conduit l'eau dans la roue ne nous a pas paru assez solide autant que les glaces nous ont permis de le voir mais nous ne pouvons pas en parler juste à cause des glaces comme aussi ledit coffre ne donne point la chute à l'eau qu'elle devrait avoir pour tomber sur la roue à les gardes mouvement ils sont assez bons et bien faits excepté la roue qui n'est pas assez longue d'aube à ces grandes roues par tri- quuillier pour amener les pièces sur le mou- lin ni tout ce qui est nécessaire à ladite roue pour amener les pièces sur le moulin il n'y a rien déposé le tout ci-dessus mentionné nous ne parlons que de ce qui est à notre vue ou des glaces c'est ce que nous ….i sinon quand besoin sera en foi de quoi moi Angers ai signé et maître Paillet a déclaré ne savoir écrire ni signer.

Fait à Ville-Marie ce jour dui douzième De février de l’année mil sept cent quatorze

[ François Leber, cpt de milice à La Fourche]

[Jean-Baptiste Léonard Hervieux]

[Léonard Paillé dit Paillet]

- Au jour le jour, septembre 2005

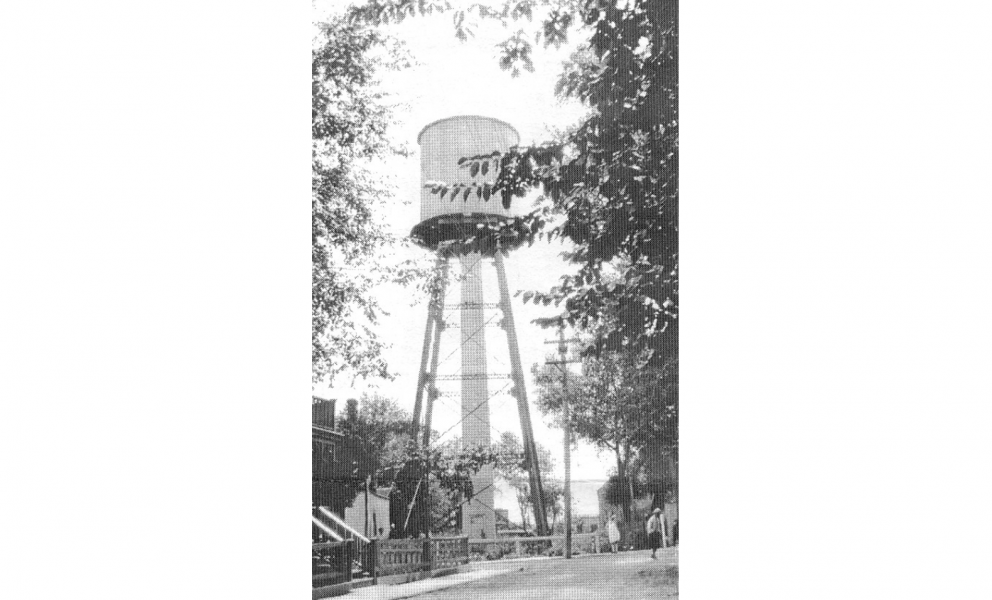

Des tuyaux à odeur de scandale

La question des commandites, qui a défrayé la chronique ces derniers temps, en a scandalisé plus d'un. Pourtant il y a eu, de tout temps, des stratagèmes semblables que des citoyens vigilants, à défaut des journalistes, ont su mettre en lumière. À titre d'exemple, je vous propose cette curieuse affaire de l'aqueduc qui a dû préoccuper les gens de La Prairie, au tout début du siècle dernier. Pour ce faire, je vous résume ici un opuscule publié à ce sujet par le Dr Brisson, citoyen en vue de cette époque.

En guise d'introduction, le Dr Brisson soulève le problème d'un service d'eau défectueux. Il relie ce problème à l'octroi de franchises à long tenue qui mettent en péril le bien-être de la population et lient les mains du Conseil municipal. Ceci pour en arriver à la franchise accordée à Médard DemersIl s’agit du neveu de Médard Demers, capitaine de traversier, dont il a été question dans un article antérieur. en 1883 et qui constitue en fait un monopole qu'on n'hésiterait pas aujourd'hui à qualifier de scandaleux. Qu'on en juge d'après les droits et avantages que la municipalité avait accordés à cet entrepreneur qui se faisait fort d'approvisionner la ville de La Prairie en eau potable.

- Monopole de 25 ans.

- Exemption de taxes municipales pour ces services.

- Accès libre de ses employés à la propriété privée.

- Choix libre du matériau pour les canalisations.

- Liberté de creuser partout et d’éventrer les rues.

- Permission d’inspecter les logis et d’analyser la consommation.

- Droit de passer ou non l’eau dans certaines rues, selon le vœu de la majorité de ses habitants.

- Permission de fermer l’eau pendant trois fois 24 heures d’affilée.

- Chaque contrat individuel avec les usagers est d’une durée de six mois payable à l’avance. Chacun de ces contrats est privé et donc soumis à des clauses différentes selon le cas. D’où puissance absolue et despotisme.

Les responsabilités de l’entreprise se limitaient aux articles suivants :

- Installer un système d’aqueduc général avec des connexions individuelles jusqu’à quatre pouces à l’intérieur du solage.

- Fournir de l’eau potable aux habitants de La Prairie (dans les limites des clauses qui précèdent).

- Remettre en état les endroits qui auront été creusés.

- Annulation du contrat pour manquement d’une année (!) à fournir l’eau.

- Obligation de fournir l’eau à la municipalité, surtout pour les incendies (obligation qui n’a pas été respectée lors du grand feu du 25 juillet 1901, malgré le paiement d’une indemnité de 50$).

- Droit de rachat dans les 15 ans par la municipalité.

À elles seules, de telles conditions représentaient déjà un scandale, mais d’autres lacunes sont apparues dans la mise en œuvre de ce contrat qui allaient ajouter à l’exaspération des citoyens. D’abord, Médard Demers choisit de faire ses installations en bois. Un tel choix ne pouvait qu’entraîner des écoulements et, par conséquent, un très mauvais service. Les conséquences de ce choix allaient d’ailleurs retomber sur l’associé de Médard Demers, son fils Alexandre. De plus, les conditions de remise en état des rues n’ont pas été respectées et les réparations sont souvent à la charge du Conseil. Le Dr Brisson reconnaît qu’un projet d’eau était nécessaire, mais pas à ce prix.

Photo de couverture : Pour aider le lecteur éventuel de l'article ci-contre, nous joignons cette portion de page tirée du catalogue de T. Eaton, publié en 1910. Les prix qu'on y découvre permettent de se faire une petite idée sur le niveau de vie et la valeur du dollar à cette époque.

- Au jour le jour, septembre 2005

Des tuyaux à odeur de scandale (suite)

Comme si ce qui précède n'était pas assez pour soulever l'indignation des citoyens, d'autres événements sont venus ajouter la… goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'exaspération des gens dont le Dr Brisson s'était fait le porte-parole. D'abord, lors de l'incendie de l'Asile de la Providence, Demers avait réclamé une indemnité supplémentaire qui ne lui sera pas payée. Aussi, lors du grand incendie du 25 juillet 1901, Demers a refusé de fournir l'eau et La Prairie n'a dû d'être sauvée que grâce à des secours venus de l'extérieur.

Quand, le 15 octobre 1901, Alexandre Demers, qui voit arriver l'échéance du contrat, présente une nouvelle requête pour obtenir des subsides, le Dr Brisson en a assez. Il rédige un pamphlet d'une trentaine de pages intitulé «La question de l'aqueduc à La Prairie» dans lequel il dénonce les outrageantes prétentions d'Alexandre Deniers.

En effet, ce dernier présente le projet d'un nouveau contrat dans lequel il offre moins et exige plus. En plus des clauses du précédent contrat, Demers demande une indemnité de 50$ par année pour approvisionner la ville en cas d'incendie. Pour assurer son monopole, il exige des restrictions quant à l'usage de l'eau par les particuliers avec imposition d'amendes pour les contrevenants. S'il s'engage à installer des tuyaux en fer et à s'enquérir des baisses possibles d'assurances qu'apporterait son système, il veut discuter du prix d'installation de bornes-fontaines.

Toutefois, tout cela n'est que fausse représentation: Demers affirme que l'estimation des assurances ne se fera qu'après les travaux, mais il n'y aura en fait aucune diminution. De plus, le diamètre des tuyaux et le nombre de bornes-fontaines seront insuffisants. Devant ces révélations, Demers tente d'obtenir gain de cause par le pouvoir politique grâce à l'influence de sa clique, mais c'est l'échec et c’est la résolution du Conseil du 2 juin 1902.

Considérant les clauses du contrat toujours en vigueur avec Alexandre Demers et les mesures à prendre pour le bien-être des citoyens, un homonyme, monsieur David Demers, propose, appuyé par C.A. Lefebvre, de requérir les services d'un ingénieur pour estimer la valeur actuelle du système, les coûts d'entretien et de rénovation. Évidemment, la clique d'Alexandre Demers s'opposa à cette résolution, suggérant même de faire leur autocritique.

Le Dr Brisson conclut son réquisitoire écrit par des conseils de prudence. Bien qu'on le sente retenu dans la vigueur de ses propos par une certaine correction, il est facile de percevoir entre les lignes de son texte toute l'indignation et la colère contenue qui animent son intervention. Il demande à ses concitoyens de se méfier des comédies, de ne pas hésiter à faire la dépense d’une étude approfondie du problème et de n'accepter aucune construction avant l'échéance du contrat en cours. Il met en évidence les dangers d'une autre franchise de 25 ans et propose de s'en remettre à un référendum populaire sur la question.

C'est le 20 décembre 1902 que l'opuscule du Dr T.A. Brisson paraîtra, dédié aux contribuables. Si l'un de vous, lecteurs, connaît les suites de cette affaire, j'aimerais bien qu'il me les fasse connaître afin de pouvoir donner une suite et une conclusion à «la question de l'aqueduc de La Prairie».

- Au jour le jour, mars 2005

Le désir de révolte de «L’Âge d’or» de 1805

Poussés par un vent de contestation et par la nostalgie de l’ancien régime français, plusieurs citoyens du Sud-Ouest, dont l’âge variait de cinquante à soixante-dix ans, décidèrent de préparer un coup de force pour secouer le joug des Anglais.

Afin de donner à leur action puissance et prestige, ils tentèrent de requérir l’appui de l’empereur des Français, Napoléon 1er. Muni d’une requête officielle (texte ci-contre) signée par tous les membres du groupe, l’un d’eux, Jean-Baptiste Noreau, se rendit en France dans l’espoir d’obtenir de Bonaparte des armes et le concours d’une sorte de La Fayette qui saurait les mener au combat et à la victoire. Toutefois, il semblerait que la rencontre ne put avoir lieu.

Sire, Deux de nos compatriotes, Jean-Baptiste Noreau, âgé de soixante-quatre ans et son fils, âgé de vingt-deux ans se rendent en France pour faire connaître à Votre Majesté par l’organe de ses ministres les intentions bien prononcées du peuple canadien de retourner sous l’Empire de la France et porter de nouveau le nom glorieux de Français. Nous avions projeté, Sire, de secouer le joug des Anglais; nous attendions des fusils pour nous armer, et frapper un coup sûr, mais notre espoir a été trompé. La surveillance des Milords, des Lords et des salariés de tous genres échouerait contre notre union et nos efforts, sous un bon général français, pénétré de ses devoirs et guidé par l’honneur. Nous assurons Votre Majesté que nous sommes disposés à subvenir aux frais que cette entreprise exigera. Sire, nous attendons de votre sollicitude paternelle que la paix ne se fera pas sans que nous ayons repris le nom de Français Canadiens. Nous sommes prêts à tout entreprendre à la première vue des français que nous regardons toujours comme nos frères. Agréez Sire, les voeux ardents que nous adressons au ciel pour le long règne de Votre Majesté. Recevez l’assurance de l’admiration que nous cause votre gloire et daignez accueillir l’hommage de dévouement sincère et du profond respect du peuple Canadien.

Pierre Trudo 68 ans Longueuil

Eustache Martin 55 ans St-Philippe

Louis Laplante 55 ans St-Constant

Jean Lefevre 70 ans Chatoyer

Antoine Giraut 60 ans Bel oeil

Jean Léveillé 70 ans Machecousse

Charles Labarge 53 ans Chatoyer

Dauphin Dupuy 50 ans St-Constant

Joseph Landry 64 ans Acadie

Préjean 50 ans Chatoyer

Ébrum 57 ans Chatoyer

André Noreau 66 ans Longueuil

À St-Constant le 1er mars 1805.

Ce vent de révolte dut se limiter à une faible partie de la population et se résorber très rapidement puisqu’une décennie plus tard, les «Canadiens » appuyaient le gouvernement anglais dans sa guerre contre les États- Unis dont l’épisode le plus connu a été la bataille de la rivière Châteauguay (1813). Cependant une vingtaine d’années plus tard, on put constater tout ce que cette requête de 1805 avait eu de prémonitoire lorsque éclatèrent les troubles de 1837-1838. Aujourd’hui, deux siècles plus tard, ces volte-face continuels de l’opinion populaire au Québec ne nous surprennent plus. Mais n’est-il pas rafraîchissant de remarquer, parmi les signataires de 1805, un nom comme Pierre Trudo (Trudeau) associé à un tel événement ?

(Texte de Jacques Brunette, références fournies par Yvon Trudeau)

- Au jour le jour, novembre 2004

Ah! La boisson

Ah! La boisson!

Au dix-septième siècle, à La Prairie, les lois de l’hospitalité conservaient toute leur signification. Toutefois, il fallait se garder d’aller trop loin et d’offrir le gîte à certains indésirables, comme en témoigne ici l’ordonnance de Monsieur De La Barre qui, le premier juillet 1683, porte défense aux habitants de La Prairie de tenir cabaret et d’héberger les vagabonds.

Le Sieur Le Febvre de La Barre, seigneur du dit lieu, Coner. du Roy en ses Conls. Gouverneur et son lieutenant général en toutes les terres de la Nouvelle France et Acadie.

Sur avis certains que nous avons eu, que la pluspart des désordres qui sont arrivez cette année au sujet de la désertion et désobéissance aux ordres de Sa Majesté, ont esté causez par la retraite (hébergement) qui a esté donnée dans la Seigneurie de la Prairie de la Magdelaine à une troupe de vagabons et gens sans adveu qui ont esté pendant l’hyver dans la dite seigneurie en divers Cabarets qui s’y sont establis sans ordre des seigneurs ny de Sa Majesté dans lesquels ayant consommé en desbauches tout ce que leur travail leur avoit produit l’année précédente avec un scandal extrême pour le public. Ils ont fait plusieurs assemblées séditieuses, et en icelle comploté contre le service du Roy et de leur patrie : à quoy estant nécessaire de pourvoir et empescher la continuation de pareils crimes et désordres en supprimant la Retraite des vagabons; nous avons fait et faisons deffence à tous les habitans de la dite seigneurie de la Prairie de la Magdelaine, frontière des Anglois et des Iroquois, de tenir cabaret, vendre vin, ny eau de vie, et de recevoir des hostes sans permission particulière de leur Seigneur à cet effet à peine de cent livres d’amande pour la première fois, moitié d’icelle applicable aux réparations de l’église du dit lieu, et l’autre au dénonciateur, Et de punition corporelle pour la seconde fois. Faisons pareillement très expresses inhibitions et deffences à tous les habitants de la dite seigneurie de recevoir ny retenir en leurs Maisons aucuns hommes qu’ils ne connoistront pas pour habitans et domiciliez en ce pays plus de l’espace de vingt quatre heures après lesquelles ils seront tenus de donner à leurs seigneurs, ou leurs préposez, ou à M. Perrot Gouverneur de cette Isle et par nous commis du soin de toute la coste les noms et qualité des dits vagabons qui auront logé chez eux et de ce qu’ils y auront fait pendant leur séjourà peine d’estre pris en leur nom et de répondre de toutes les actions des dits vagabons les 24 heures passées et d’estre condamnez aux amandes de droit.

Fait à Montréal le premier jour de juillet 1683

(signé) Le Febvre de la Barre

par Monseigneur Regnault

(Texte tiré des Archives de Québec)

(Texte présenté par Jacques Brunette)

- Au jour le jour, novembre 2003

Une saga des Demers de La Prairie

Télesphore-Jacques, homme d’affaires du Montana

Nous terminerons cette saga d’une lignée des Demers de La Prairie avec un personnage incroyable dont le nom a retenti avec force dans le nord-ouest du Montana, à la fin du dix-neuvième siècle. À cette époque, nous le savons tous, plusieurs canadiens-français ont émigré vers les États-Unis, surtout dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Cependant plusieurs autres, un peu plus audacieux, poussés peut-être par les rêves de la ruée vers l’or, sont allés explorer les terres vierges de l’Ouest.

C’est le cas de Télesphore-Jacques Demers, fils de Louis-Ludovic Demers et d’Émilie Robert, né le 11 mai 1834, à La Prairie. Il était aussi le neveu de Médard Demers dont il a été question dans le numéro précédent de « Au jour le jour ».

Âgé d’une vingtaine d’années à peine, Télesphore-Jacques prend la direction de l’Ouest avec, pour tout viatique, ses espoirs et son courage. Il ira tout d’abord jusqu’à San Francisco, puis vers le nord et il s’installera à Fort Colville, au nord-est de l’état de Washington. C’est là, à l’âge de vingt-trois ans, qu’il épousera Clara Rivet, fille d’Antoine Rivet et de Mary Xixitelixken de la tribu Pend d’Oreille. Née en Oregon, Clara avait 14 ans et, toute sa vie, elle sera considérée comme une « Américaine de souche », ce qui expliquera certaines attitudes à son égard.

L’annonce de découvertes importantes d’or au Montana pousse alors la jeune famille à aller s’établir à Frenchtown Valley, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Missoula. Dès 1868, une liste de contribuables indique que T.J., comme on le nommait là-bas, possède trois terrains et deux terres, l’une de 30 acres et l’autre de 150 acres dans la vallée. En 1870, un recensement révèle que le couple a quatre enfants âgés de 4 à 11 ans. Le couple en aura trois autres et on sait qu’en 1869, son frère Amable viendra le rejoindre pour travailler à son magasin !

Tout nous pousse à croire que T.J. fut un homme d’affaires incroyable à un point tel qu’en 1889, la moitié de Frenchtown lui appartenait. Ses affaires comprenaient alors la traite des fourrures, le transport, les mines, l’élevage des vaches, des hôtels et des magasins. Cet entrepreneur, qui a été pour beaucoup dans le développement commercial de l’ouest du Montana, s’est aussi intéressé aux affaires publiques en tant que Commissaire du Comté.

Un fait inouï vient confirmer le succès de Télesphore-Jacques Demers : les journaux de la région révèlent, en 1878, que T.J. met en vente toutes ses propriétés. Peut-être veut-il se retirer des affaires et retourner vers sa région natale puisqu’il a gardé des liens avec Montréal et qu’il envoie certains de ses enfants faire des études à Québec. Mais, ô surprise, personne n’est assez riche pour l’acheter ! T.J. est donc condamné à prospérer et à continuer d’accumuler possessions et richesses.

En 1879, Clara meurt mais, probablement à cause de ses origines, son décès passe presque inaperçu et on ne sait même pas où elle a été inhumée.

À 44 ans, T.J. se remarie avec Léonie Garnot, une professeure de musique venue de Québec, âgée de 19 ans, soit presque du même âge que Délima, la fille aînée de T.J. Nouvelle preuve de sa richesse, le couple se permet une lune de miel de trois mois au Québec.

Durant les années 1880, T.J. cherche un site pour ouvrir un nouveau magasin général qui assurera le transit de ses marchandises vers le sud de la ColombieBritannique où les mines étaient en pleine expansion. Il l’établit sur les rives de la Flathead River et, peu à peu, s’y développe une agglomération qui prend le nom de Demersville. Le petit village, qui espérait le passage de la voie du Great Northern Railway, grossit très rapidement : Après un an seulement, il y avait 75 saloons licenciés dont l’ordre était assuré par… deux policiers !

Toutefois, le décès de T.J. mit fin au beau rêve car, sans l’influence de l’important homme d’affaires, le chemin de fer passa plus loin et Demersville périclita à l’avantage d’une nouvelle ville-champignon, Kalispell, qui accueillit graduellement les habitants de Demersville. T.J. s’éteignait le 18 mai 1889, laissant derrière lui une œuvre commerciale remarquable pour un homme de 55 ans seulement. Après la mort de son époux, Léonie vécut à Missoula et à Butte où elle décéda en 1947, laissant dans cette région du Montana plusieurs descendants de Télesphore-Jacques Demers.

Je dois avouer, ayant fait de nombreuses recherches sur les descendants des familles Demers, que cette lignée de Demers de La Prairie m’a paru la plus pittoresque et la plus digne d’intérêt.

Référence : inspiré d’un travail conjoint de Serge Demers et de Jacques Brunette, L’Arbre du Mai, juin 2001, de l’Association des familles Demers inc.

Générations de la saga

- Dumay, Étienne et Françoise Morin (Québec, 28-01-1648)

- Dumay-Demers, Joseph et Marguerite Guitaut dit Jolicoeur

(Laprairie, 25-10-1682)

- Dumay-Demers, Jacques et Marie-Barbe Brosseau

(Laprairie, 30-01-1719)

- Dumay-Demers, Jacques et M.-Madeleine Chevalier

(Mackinac-Détroit, 21-07-1744)

- Demers, Louis et Marguerite Pinsonneault (La

Prairie, 05-02-1776

- Demers, Jacques

Premier mariage : Catherine Brosseau (La

Prairie, 25-10-1801)

Deuxième mariage : Marie-Joseph Cayé-

Biscornet (La Prairie, 20-11-1809)

- Demers, Louis-Ludovic (premier lit) et

Émilie Robert (La Prairie, 05-05-1828)

- Demers, Télesphore-Jacques et Clara

Rivet (Fort Colville, 16-06-1857)

- Demers, Médard (deuxième lit) et Flavie Bourassa (La Prairie, 09-02-1847)

- Au jour le jour, octobre 2003

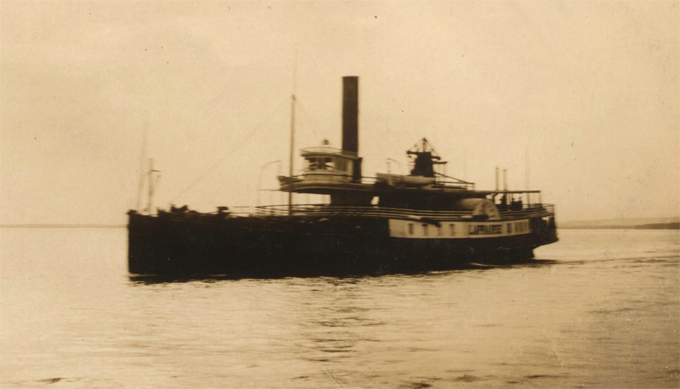

Une saga des Demers de La Prairie (suite 2), Médard Demers, capitaine du traversier La Prairie

Médard Demers, capitaine du traversier Laprairie

Dans les deux premiers articles de cette saga, nous avons pu constater à quel point le goût de l’aventure avait poussé certains membres des premières générations des Demers de La Prairie à voyager pour découvrir de nouveaux horizons. Pour le Demers dont il sera question ici, ce goût de l’aventure, bien que plus tempéré, l’a quand même incité à poursuivre une carrière digne d’être mentionnée dans la petite histoire de La Prairie. Il s’agit de Médard Demers, petit-fils du Louis Demers qui, selon la tradition orale, avait fui la région de Détroit après avoir vengé le meurtre de son père.Voir le deuxième article de cette saga dans l’édition de septembre de « Au jour le jour »

Médard Demers, fils de Jacques Demers et de Marie-Josephte Cayé-Biscornet, est né le 19 mars 1824 à La Prairie.

Bien que nous ne sachions que peu de choses sur la vie privée de ce personnage, nous pouvons dire, et c’est là sans doute le plus important, qu’après avoir tâté de quelques métiers (menuisier et peut-être aubergiste), Médard a commencé à travailler sur les traversiers qui faisaient la navette entre Montréal et la Rive-sud. Il a dû acquérir une certaine expérience et maîtriser rapidement tous les aspects de ce métier particulier puisqu’il est devenu capitaine du vapeur Laprairie en 1860, poste qu’il occupera pendant vingt-deux ans jusqu’à sa retraite en 1882.

Ce rang de capitaine semble lui avoir conféré un certain prestige dans la société de La Prairie. On peut même ajouter qu’il tenait sûrement sa place dans la bourgeoisie de l’époque. Son premier mariage d’ailleurs, à l’âge de 22 ans, l’avait uni à l’une des grandes familles de la région : le 9 février 1847, il avait épousé Flavie Bourassa, fille de Julien Bourassa et de Flavie Amiot. (Son beau- frère, Elzéar Bourassa, n’allait-il pas devenir le propriétaire de deux hôtels de la ville ?)

À l’instar de son père, Médard Demers s’est remarié deux autres fois, ce qui laisse à penser que le capitaine saisissait parfois l’occasion de mettre le pied à terre. Il épousera d’abord Marie Brosseau, fille de Zacharie Brosseau et de Marie Ouimet, le 5 mars 1859 à La Prairie; enfin il unira sa destinée à Césarine Goulet, fille de Charles Goulet et de Louise Senécal.

Médard Demers décèdera le premier juillet 1886, à l’âge de 62 ans.

Même si les détails nous manquent sur le caractère et sur la vie quotidienne du capitaine Médard Demers, il est permis cependant de déduire qu’il s’agissait d’un personnage peu banal par l’influence sociale qu’il semble avoir eue sur ses contemporains. Par exemple, le 5 juillet 1886, le docteur Brisson prononçait son éloge funèbre à une assemblée générale du Conseil Municipal, à la suite de quoi un vote de condoléances a été transmis à la famille du défunt et une copie de cette résolution a été expédiée aux journaux français de Montréal pour y être publiée. Paru dans le journal « La Minerve » de 1886.

Mais le fait le plus curieux concernant la biographie de Médard Demers, c’est l’étonnante odyssée des documents qui nous sont parvenus à son sujet. Jugez-en par vous-mêmes.

Alexandre-Edouard Demers, son fils aîné du premier lit, s’est exilé aux États-Unis, plus précisément dans la région de Lynn et de Salem, au Massachusetts, en emportant avec lui les documents en question. La fille de ce dernier, Ida Demers, a épousé là-bas un dénommé Frazier et le fils issu de cette union, Stuart Demers-Frazier, devenu pasteurmissionnaire, a été envoyé dans l’Ouest américain où il a exercé son sacerdoce auprès des tribus indiennes jusqu’à sa mort. C’est seulement au décès de son épouse, qui lui avait survécu, qu’une amie bien intentionnée a expédié à la SHLM, du fond du Wyoming, les documents concernant l’arrièregrand- père, Médard Demers.

Bizarrement, le prochain article de cette saga mettra en lumière un neveu de Médard Demers qui, ironie du destin, est devenu un des hommes les plus riches du Montana, dans une région relativement peu éloignée du petit village du Wyoming où Stuart Demers- Frazier a fini ses jours.

- Au jour le jour, septembre 2003

Une saga des Demers de La Prairie

Jacques Dumay-Demers et Marie-Madeleine Chevalier

Si vous avez lu le numéro précédent de « Au jour le jour », vous vous souvenez sans doute des origines des familles Demers de La Prairie. Rappelons seulement que les quatre fils d’Étienne Dumay (de Cap Rouge) qui ont eu une descendance se sont tous installés dans la région de La Prairie.

Joseph Dumay-Demers, l’un des quatre, s’étant marié quatre fois, eut quinze enfants dont Jacques, son troisième, qui épousera Marie-Barbe Brosseau. Cette dernière union produira, elle aussi, quinze enfants dont l’aîné, Jacques, fera l’objet du présent article.

Comme ses ancêtres partis de Dieppe pour Québec et, plus tard, de Québec pour La Prairie, Jacques Dumay-Demers sent l’appel de l’aventure et s’engage, en juin 1742, à aller chercher des fourrures au Fort Michillimakinac. Il a alors vingt-trois ans et il imite en cela d’autres Laprairiens.Voir « Au jour le jour », vol XVI, no. 4, avril 2003, p. 3 Nous ne savons rien de ses expéditions, mais nous apprenons que, le 21 juillet 1744, il épouse une fille de l’endroit, Marie-Madeleine Chevalier. Cette dernière était la fille d’un pionnier de Fort Michillimakinac, Jean-Baptiste Chevalier, un homme important de la place. On raconte que celui-ci ne mariait ses filles qu’à des partis avantageux pour ses affaires.

Il est donc permis de supposer que Jacques Dumay devait être un coureur des bois assez prospère quoique, au moment de son mariage, il eût déjà une enfant de quelques mois qu’il a ensuite légitimée. Ce qui laisse à penser que Jacques avait peut-être un peu forcé la main de son beau-père et qu’il ne courait pas seulement les bois.

Ensuite, malgré les grandes difficultés que pouvaient comporter les voyages à cette époque, les différentes naissances des enfants de Jacques nous révèlent quelques allers-retours de la famille entre Détroit et La Prairie, de 1744 à 1749.

Fait curieux, Jacques se faisait appeler Dumay quand il était au Michigan alors qu’il reprenait le nom de Demers quand il se trouvait à La Prairie. Comprenne qui peut.

À partir de 1751, Jacques et Marie-Madeleine se sont installés au Fort St-Joseph-des-Illinois où la famille s’est accrue de six enfants qui n’ont cependant pas tous survécu. Il faut croire que, peu à peu, Jacques s’est assagi et qu’il est devenu plus sédentaire puisque certains documents nous le disent déménagé à Détroit et fermier à l’emploi du Sieur Cabassié, sur les rives de la rivière Ste-Claire, à peu près au moment où la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais.

On ne peut pas dire que ce choix fut des plus heureux car, dans l’après-midi du 6 décembre 1760, Jacques, âgé de 41 ans, se fait assassiner par un amérindien de la tribu Potawatomie qui occupait cette région. Marie-Madeleine se retrouve veuve avec sept enfants de 16 ans et moins. Et c’est ici que prend place une de ces nombreuses légendes qui ont traversé le temps et qui ne peuvent que nous laisser perplexes.

En effet, Louis Dumay-Demers, fils de Jacques et de Marie-Madeleine Chevalier, est le seul enfant de ce couple qui soit retourné à La Prairie. Pourquoi? Selon la tradition orale, Louis aurait vengé son père en tuant le Potawatomie et aurait ensuite quitté la région de Détroit afin d’éviter les représailles de la tribu. Toutefois, Louis n’avait que sept ans à la mort de son père ! Il faudrait donc supposer que Louis aurait attendu au moins une dizaine d’années pour venger la mort de son père avant de venir trouver refuge à La Prairie où il épouse, en 1776, Marie- Catherine Pinsonneault, fille de François et de Anne- Catherine Brosseau.

On ne saura sans doute jamais quand, ni pourquoi Louis Demers a quitté le Michigan. Tout ce qu’il nous est permis d’ajouter, c’est qu’en 1781, Marie -Madeleine Chevalier vend sa terre à son gendre, Alexis Campeau, et vient finir ses jours à La Prairie. Autre fait curieux puisque son mari, Jacques Dumay, qui était né à La Prairie, est décédé au Michigan alors que son épouse, née à Michillimakinac, a été inhumée à La Prairie.

Terminons en remerciant Louis Dumay-Demers d’être revenu à La Prairie puisque certains de ses descendants se sont, eux aussi, illustrés à leur façon dans la petite histoire de notre région. Nous verrons donc, au prochain numéro, le cas d’un petit-fils de Louis Demers et de Marie-Catherine Pinsonneault qui a perpétué, d’une façon différente, cette saga des familles Demers de La Prairie.

Inspiré largement des articles de Serge Demers

Revue « L’Arbre de Mai » de L’Association des familles Demers inc.

- Au jour le jour, mai 2003

Une saga des Demers de La Prairie (Partie 1 – Les origines)

Au milieu du XVIIe siècle, trois frères, ou plutôt deux frères et un demi-frère viennent s’établir en Nouvelle-France. Ils se prénomment Étienne, André et Jean et ils constitueront, à eux trois, la souche des familles Demers en Amérique. Ces Demers avaient leurs racines dans la partie cauchoise de la Normandie et le nom de famille s’écrivait d’abord Dumoys, puis Dumay avant d’évoluer vers Dumets, Dumer et Demers.

Partis de Dieppe en 1643 avec leur père Jean Dumay, les trois frères laissaient derrière eux Barbe Mauger, la deuxième épouse de leur père et la mère d’André et de Jean, leur sœur Catherine et leur frère Laurent.

Ils s’installent d’abord avec leur père dans la région de Québec, mais, quelques années plus tard (1648), André quitte le toit paternel pour aller tenter sa chance à Ville-Marie, suivi de près par Étienne. Ce dernier s’était déjà marié, à Notre-Dame de Québec, à Françoise Morin, veuve d’Antoine Pelletier, et il faut croire que Ville-Marie ne lui plaisait pas puisqu’il est retourné, en 1650, s’établir définitivement dans la région de Québec.

À son tour, Jean, le cadet des trois, va rejoindre son frère André à Ville-Marie. C’est à peu près à cette époque que leur père, Jean Dumay, retourne en France pour y finir ses jours.

En 1654, André et Jean se marient et, bien que Paul Chomedey de Maisonneuve leur ait concédé à chacun une terre, Jean décide de retourner auprès de son demi-frère Étienne et sa descendance, la plus nombreuse, essaimera dans la seigneurie de Lauzon.

Toutefois, c’est la descendance d’Étienne qui devra retenir notre attention. En effet, le couple Étienne Dumay – Françoise Morin a eu de nombreux enfants, mais les quatre fils qui sont à la source d’une grande descendance sont partis de la région de Québec pour aller s’établir sur ce qu’on appelle aujourd’hui la rive sud de Montréal. Ce sont eux qui sont à l’origine d’une des grandes familles de La Prairie. Il s’agit d’Étienne (Jeanne-Françoise Ménard), de Joseph (Marguerite Guitaut dit Jolicoeur, Marguerite Perras, Angélique Brunel, Françoise Petit), d’Eustache (Catherine Perras) et de François (Jeanne Roanais-RoannesIl s’agit de la même Jeanne Roanais dont il a été question dans « Au jour le jour » de mars 2003 (Vol. XVI, No 3).).

Dire que ces premières générations de Demers avaient la «bougeotte » tiendrait de l’euphémisme. Cependant les générations de Demers qui leur ont succédé ont prouvé que le même sang coulait dans leurs veines.

Le lecteur ou la lectrice pourra d’ailleurs le constater en lisant les autres épisodes de cette saga peu ordinaire d’une lignée de Demers de La Prairie. Le prochain article sera donc consacré à Jacques Dumay-Demers, petit-fils de Joseph Dumay et de Marguerite Guitaut dit Jolicoeur, dont les aventures méritent d’être racontées.