- Au jour le jour, mai 2003

À la ferme de grand-père Desrosiers (suite)

La vie domestique

Grand-mère apprêtait un bon lot de légumes pour la conservation : ketchup, betteraves dans le vinaigre et cornichons salés. On cannait aussi des tomates et du maïs. La cave servait à garder au frais certains légumes récoltés à l’automne : carottes, navets, choux, pommes de terre, betteraves… On échangeait avec un cousin de Saint-Rémi qui avait des pommiers quelques caisses de tomates pour l’équivalent en pommes. Grand-mère aimait orner le devant de la maison d’un peu de fleurs qu’elle disposait dans deux cuves de bois. A l’automne, elle entreposait ses plants de quatre-saisons à la cave, dans des boîtes à beurre. Elle n’oubliait pas de les arroser deux fois au cours de l’hiver.

A la maison, il n’y avait, en ce temps-là, ni électricité, ni téléphone, ni eau courante. On s’éclairait à la lampe à l’huile. Une fournaise à charbon de forme cylindrique, près de la paroi séparant le salon des deux chambres du rez-de-chaussée, assurait le chauffage ailleurs que dans la cuisine. La chaleur produite se répandait dans les deux chambres dont les portes demeuraient ouvertes et montait à l’étage adoucir la température de la grande pièce sous les combles où les garçons dormaient dans leurs lits sur de confortables paillasses bourrées de feuilles de maïs séchées. Le poêle de la cuisine chauffait au bois. Grand-père récoltait son bois au bout de la terre et, après l’avoir scié en rondins et fendu, il le laissait sécher dans la remise attenante à l’étable. Chaque jour où il fallait chauffer, il allait en quérir pour remplir la boîte à bois près du poêle.

Le puits dont on tirait l’eau était situé dans l’étable. C’était commode pour abreuver les animaux qui en consommaient une bonne quantité. Pour les besoins de la maison, on la transportait chaque jour dans des chaudières. En dehors de la saison froide, on recueillait l’eau de pluie dans une tonne qui la recevait de la gouttière du toit au bout de la maison. On se servait de cette eau pour laver les légumes, le plancher et ce qui était assez sale. Elle était cependant trop dure pour le lavage. A cette fin, grand-père allait en chercher au fleuve dans une tonne placée sur le stone boatstone boat : traîneau servant à transporter de la pierre. Le vocable bob désigne un traîneau de chantier. Il est possible que dans le langage populaire boat ait remplacé bobque tirait un cheval. Sauf quand il faisait froid, grand-mère faisait la lessive sur la galerie à l’aide d’une machine à laver actionnée manuellement. Elle utilisait le savon Barsalou.

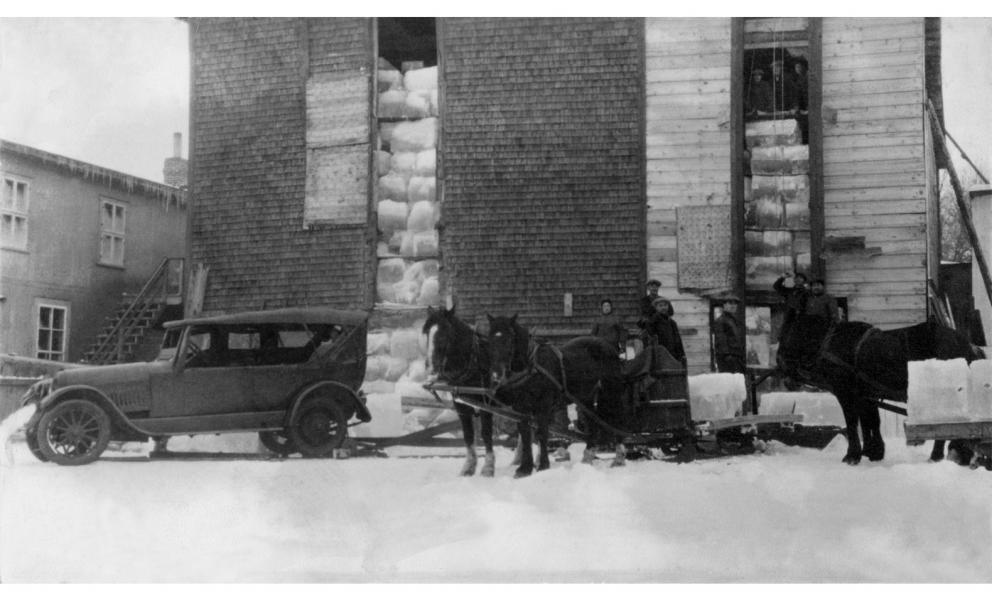

Durant la belle saison, on mangeait dans la cuisine d’été. C’était une petite construction située à une vingtaine de pieds de la maison. Le bâtiment avait deux portes pleines, l’une faisant face au fleuve et l’autre au chemin public. La porte avant était doublée d’une porte avec moustiquaire. Une fenêtre, de chaque côté éclairait l’intérieur. On y trouvait un poêle à l’huile pour la cuisson des aliments, une table à abattants couverte d’une nappe cirée et des chaises. Les aliments périssables étaient conservés dans une glacière. La glace utilisée était récoltée sur le fleuve, en janvier, par grand-père. Il l’entreposait alors dans un abri adapté chez un voisin, le juge Pelletier, qui passait l’été dans sa grande maison de pierre (encore existante). Le temps venu, la famille Desrosiers avait sa part de cette glace.

Au début, il n’y avait pas de cabinet d’aisance dans la maison. On allait faire ses besoins dans les latrines situées de l’autre côté du chemin pour éviter que les odeurs qui pouvaient en émaner ne viennent indisposer les habitants du logis. Cet éloignement relatif était peu pratique pour les besoins d’évacuation nocturnes et hivernaux. On utilisait alors le pot de chambre dont on se hâtait de disposer du contenu en lieux appropriés le moment venu. Pour agrémenter un peu les courtes visites aux closets, on en avait tapissé l’intérieur de feuilles du Supplément de la Presse, surtout celles comportant des photographies de la blonde Pearl White, une actrice de l’époque. Un peu plus tard, grand-père installa une toilette dans la maison. Du genre de la précédente, on y recouvrait les éléments malodorants de chaux pour en atténuer les relents et on en effectuait régulièrement la vidange. En ces temps, le papier hygiénique était constitué de carrés de papier journal.

Les divertissements

Les fins de semaine d’été, il y avait du cinéma au village. Grand-père aimait y aller avec sa plus jeune. On s’y rendait à pied par le chemin d’en bas qui longeait le fleuve. Le cinéma était situé sur la rue Saint-Ignace, du côté du fleuve. Il était dans la cour de la troisième maison en arrivant au village, après celles de Médor Moussette et de Joseph Dubois. Entre la demeure des Dubois et celle de Joseph Paul Hébert, le propriétaire, un étroit passage donnait accès au guichet où on payait son droit d’entrée au cinéma. Il s’agissait d’une construction fort simple dont le toit était constitué de feuilles de tôle. Ce toit était percé d’un trou pour laisser place au tronc d’un arbre dont les ramures s’épanouissaient plus haut. Le plancher de la salle était pavé de briques et accommodait une cinquantaine de chaises. Le prix d’entrée pour une représentation était de 25 cent. La guichetière à qui on payait cette somme était la voisine du propriétaire, Madame Purissima Dubois. Personne accueillante au teint pâle accentué par une chevelure noire frisottante, elle portait un beau chemisier d’un blanc toujours impeccable mettant en valeur ses formes rondelettes. Conquis par son sourire, plusieurs de la gent masculine s’attardaient un moment pour un brin de causette au moment de payer le droit d’entrée. Quant aux films qu’on présentait au cinéma, ils étaient muets. L’action qui s’y déroulait était habilement accompagnée par la musique du pianiste Harold Sainte-Marie.

A part ces visites estivales au cinéma, parents et enfants sortaient peu ensemble sauf, bien entendu, pour aller en voiture à la messe du dimanche. Après la messe, on s’attardait un peu à jaser avec des connaissances avant de reprendre le chemin du retour.

- Au jour le jour, avril 2002

Agrandissements du village de La Prairie (1822-1876-1886-1913)

« La Nativité est aujourd'hui un beau village florissant de près de 100 maisons bien bâties » (…) « Il y a une population nombreuse. » Joseph BOUCHETTE, Description topographique du Bas-Canada 1815.

Au début du 19e siècle, la population du village d'origine est à l'étroit. Les terrains vacants de la Commune sont tout désignés pour de multiples usages nouveaux, principalement la construction résidentielle.

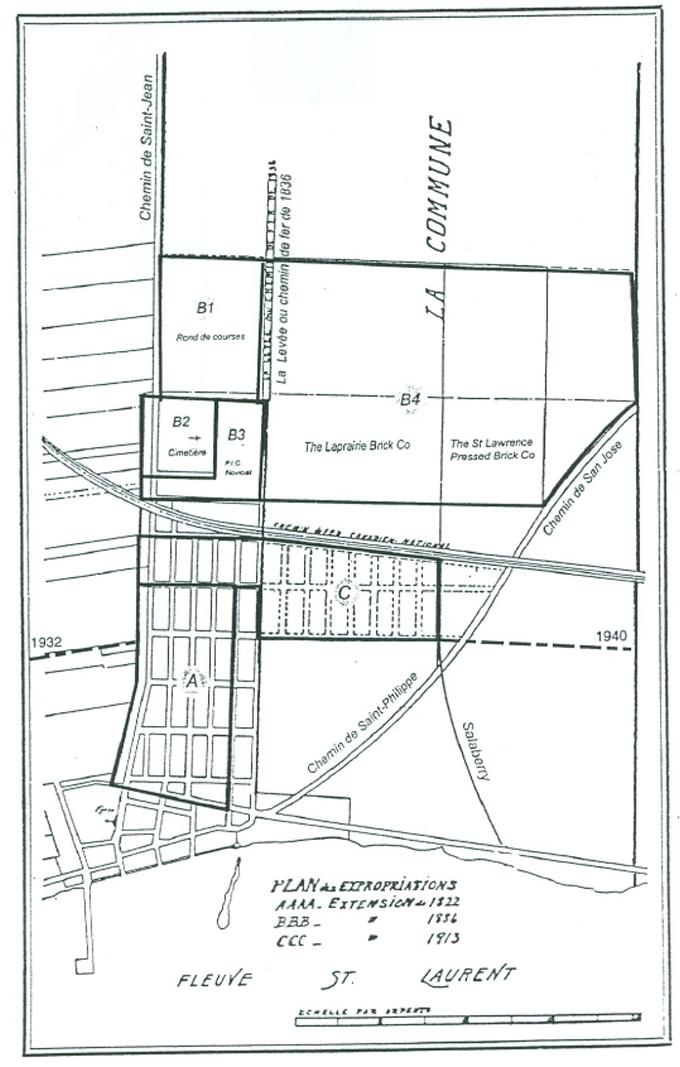

La carte de la page 5 permet de visualiser les agrandissements sur une période d'un siècle.

Superficie A (1822) : L'autorité législative décrète une extension résidentielle de 5 arpents par 12. Les lots à bâtir mesurent 60 pi. x 90 pi.

Superficie B1 (1876) : Contre rémunération, quelques hommes d'affaires obtiennent un terrain pour y établir un ROND DE COURSE de chevaux : ce divertissement devient fort populaire et les amateurs nombreux viennent de Montréal et des villages environnants. Ce terrain est devenu le site du Marché des jardiniers.

Superficie B2 (1886) : Pour des motifs d'hygiène publique, le CIMETIÈRE entourant l'église doit être déplacé. On délimite un terrain sur le chemin de Saint-Jean. Ce cimetière est encore utilisé aujourd’hui.

Superficie B3 (1886) : La Prairie accueille la communauté religieuse des Frères de l'Instruction Chrétienne (F.I.C.) Dans la Maison provinciale qu'on y construit, on reçoit de nombreux jeunes hommes qui se préparent à l'enseignement. Une partie de l'édifice est devenue, avec les années, le Collège Jean-de-la-Mennais.

Superficie B4 (1886) : Deux compagnies négocient l'achat de grands espaces dont le sous-sol renferme de la « terre à briques ». Le précieux schiste est tellement abondant que les réserves ne sont pas encore épuisées en l'an 2002. On y fabrique toujours de la brique. Ces compagnies sont maintenant fondues en une seule.

Superficie C (1913) : Expropriés par la ville à même la commune, des lots résidentiels sont mis à la disposition des citoyens.

De 1845 à 1958, un maire dirigera la partie rurale (paroisse) de la Prairie. Le premier maire du village entrera en fonction en 1846.

Le territoire de La Prairie est amputé en 1958 par la fondation de la Ville de Brossard. À cette date, le territoire restant de La Prairie n'aura plus qu'un seul maire, celui de la Ville. La période des 2 maires aura duré près de 100 ans.

Saviez-vous que…

— Dans les années 1840, le territoire de La Prairie couvrait une superficie de plus de 50,000 arpents. Le village s’étendait sur moins de 100 arpents.

Claudette Houde (126)

—Nous savons tous que le fleuve Saint-Laurent possédait autrefois une faune riche et diversifiée. Certains ont encore en mémoire des prises d'esturgeon pesant plus de 60 livres.

Mais saviez-vous qu'autrefois, entre Saint-Lambert et La Prairie, on cueillait l'écrevisse à plein panier?

Tiré de l'ouvrage de Jean Provencher Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent

Charles Beaudry (302)

- Au jour le jour, mars 2002

Un fugitif américain soupçonné du meurtre de Lincoln trouve asile au presbytère de La Prairie

T. M. Harris, dans son rapport « Histoire d'une grande conspiration », relate les événements qui ont conduit à l'arrestation de John Surratt, présumé complice dans l'affaire de l'assassinat à Washington, d'Abraham Lincoln.

Le climat agité aux É.-U. dans les années 1850-60 provoque une guerre civile (sécession). Dans le Sud, les propriétaires terriens requièrent la main-d’œuvre des esclaves pour la culture intensive du coton et autres denrées. Les Américains du Nord sont antiesclavagistes. La guerre s'étendra de 1861 à 1865 et les forces du Sud subiront la défaite.

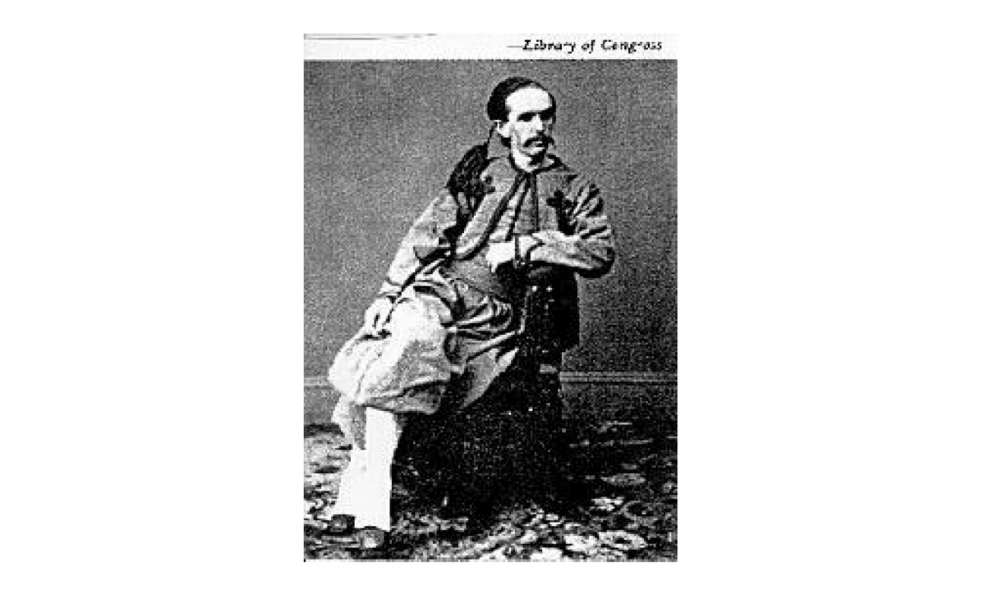

Lincoln, élu président de l'union en 1859, est réélu en 1864. Il est assassiné le 15 avril 1865. Se sachant traqué, John Surratt, présent lors de la tentative d'enlèvement du président, s'enfuit vers le Québec.

Dans ce court historique nous verrons quand et pourquoi Surratt, un catholique, trouve refuge, entre autres, au presbytère de La Prairie. Utilisant maints stratagèmes, Surratt quitte Baltimore, traverse le lac Champlain, prend le train à Burlington et arrive finalement à Montréal. L'odyssée fut des plus dangereuses et le fugitif angoissé craignait d'être reconnu et arrêté.

Un Américain du sud vivant à Montréal, le cache pendant quelques jours. PorterField, son hôte, connaît assez bien quelques prêtres catholiques. C'est vers eux qu'il cherche une solution pour abriter Surratt en lieu sûr.

La coutume millénaire dans les pays chrétiens veut que les églises et résidences des moines et prêtres soient des lieux inviolables. Quiconque, fusse-t-il le pire criminel, se prévalait du droit d'asile y trouvait un lieu strictement sécuritaire. Surratt est hébergé chez le curé Boucher, à Saint-Liboire situé non loin de Montréal.

Après 3 mois, on décide de la transférer au presbytère de La Prairie. Le vicaire Pierre Larcille La Pierre voit à son bien-être et sa sécurité pendant 2 mois. La Pierre a œuvré à 9 endroits différents au cours de son ministère.

Lorsqu'il prend charge de Surratt, il est au fait des lourds soupçons qui pèsent sur son hôte. Il connaît également le rôle joué par ce dernier dans le complot d'enlèvement du président. Lors du procès tenu aux É.- U., il acceptera d'agir à titre de témoin volontaire; le curé Boucher de St-Liboire fera de même.

Sachant que Surratt risque d'être trahi, ses amis décident de l'expatrier outremer. Sur le navire anglais le Peruvian il se libérera de son angoisse en racontant par le menu détail tous les événements auxquels il a été mêlé. Son confident, le chirurgien Mac-Millen, découvre finalement l'identité de son interlocuteur. Surratt, dont le nom d'emprunt était McCarty avoue alors : « Je sais que je serai pendu si je retourne aux É.-U. »

Surratt reste peu de temps à Liverpool et fuit rapidement vers l'Italie. Il était bien loin de se douter que c'est là que sa bonne étoile le quitterait. Sous le nom de Watson, Surratt se joint aux Zouaves pontificaux, à 40 milles de Rome. Il y rencontre une vieille connaissance de Washington, Henry Benjamin Sainte-Marie. Ce dernier, né au Québec, à immigré aux É-U dans sa jeunesse.

Notre fugitif, comptant sur la compréhension de son ami, lui raconte les événements de l'enlèvement de Lincoln et les aventures de sa fuite. En devenant soldat du Pape, il anticipe la sécurité qu'il cherche désespérément.

Par contre, Sainte-Marie décide d'obéir à son devoir de citoyen américain et avise le consul des É.-U. à Rome de la présence de Surratt. Informé à son tour, le Pape est d'avis que le présumé complice doit être livré à la justice. Incarcéré, Surratt réussit à s'échapper.

Son objectif est de se diriger vers Naples pour naviguer de là vers Alexandrie en Égypte. Dès son arrivée au port il est appréhendé, enchaîné et remis aux officiers d’un navire américain en partance pour les États-Unis.

Devant la commission militaire qui enquête sur l'histoire de la conspiration et de l'assassinat de Lincoln, il est prouvé, selon les témoignages, que Surratt était complice de l'enlèvement. Cependant, certains témoins sont formels, l’accusé a été vu ailleurs le soir du 3 avril 1865, jour du meurtre. Grâce à cet alibi, il est acquitté.

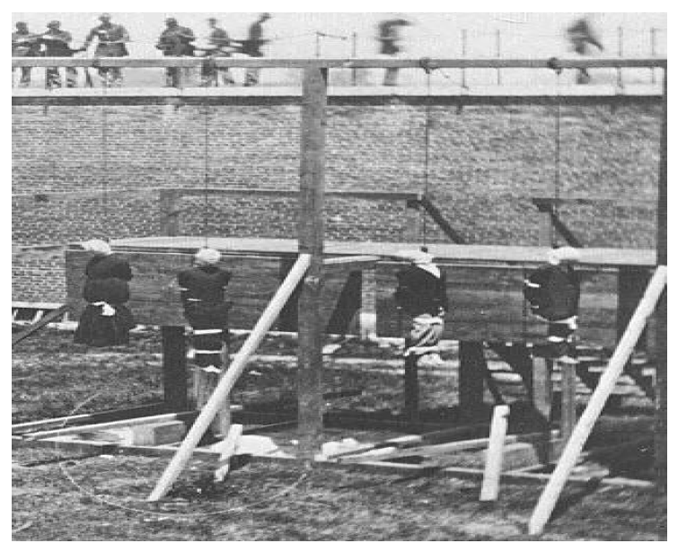

Sa mère Mary Surratt, n'eut pas sa chance.

Il fut prouvé que, dans sa pension de famille, le groupe qui tramait le crime y tenait régulièrement ses rencontres. Condamné pour son silence, elle fut pendue le 7 juillet l865.

H.-B. Sainte-Marie avait touché 20 000 $ sur les 25 000 $ de la prime promise en récompense à qui livrerait Surratt. À l'occasion de son décès en 1874, le journal Le National mentionne explicitement son rôle dans l'arrestation de John Surratt.

Recherche : Claude Desrochers (79), Johanne McLean

Sources : Harris T. M., A history of the Great Conspiracy, 1890 Military Commission Archevêché de Montréal.

- Au jour le jour, février 2002

La Saint- Valentin

L’histoire nous rapporte l’existence de sept (7) saints chrétiens prénommés Valentin.

Dans la Rome antique on fêtait, le 15 février, l’arrivée du printemps, occasion de réjouissances. Lors de ce renouveau de la nature, on organisait une sorte de loterie de l’AMOUR.

On tirait au hasard les noms des garçons et des filles inscrits, et les couples ainsi formés s’engageaient à sortir ensemble toute l’année. Un hasard qui se transformait quelques fois en union dans le mariage.

De nos jours, on inonde nos magasins de chocolat, de fleurs, etc. La tradition initiale s’est transformée en mercantilisme. Certains « amoureux » profitent de l’occasion pour témoigner leur amour à leur bien-aimée. Par contre, d’autres se croient obligés d’offrir un cadeau pour plaire ou se faire pardonner!

À tous nos membres, joyeuse Saint-Valentin!

NDLR Des centaines de villes et villages du Québec portant un nom issu du patrimoine religieux, un seul Saint-Valentin, près de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix en Montérégie.

- Au jour le jour, février 2002

Le patrimoine bâti de La Prairie

« L’automne a été long et très bel, l’eau était si basse que le bateau de La Prairie a cessé de traverser vers le 20 octobre. Pendant l’automne, ils ont construit le rempart depuis le terrain de Dame A. Charlebois jusqu’au carré compris. De plus, ils ont creusé les fondations du bureau de poste. »

Extrait du journal du curé Florent BOURGAULT

La maison du député CHARLEBOIS, rue Saint-Ignace, construite entre 1875 et 1980, logea au rez-de-chaussée la Banque d’Hochelaga en 1904.

Fusionnée à cette dernière, la Banque Nationale occupa l’édifice en 1924. Cette maison de style victorien existe toujours.

Le carré dont il est question est le parc public situé en face de la résidence des Sœurs de la Providence. On y accueillait les personnes âgées et les orphelines.

Le rempart est un mur de béton servant à contenir les glaces lors des inondations occasionnées par la débâcle du printemps.

- Au jour le jour, février 2002

Les Bostonnais à La Prairie

Plus d’un lecteur sera intrigué par le titre de ce bref historique. Rappelons que la campagne de La Prairie, depuis ses origines, servait de lien terrestre entre le fleuve St-Laurent et la rivière Richelieu (Montréal vers St-Jean).

Le général américain Montgomery qui assiège le Fort St-Jean à l’automne de 1775, compte, après sa victoire, occuper Montréal pour ensuite monter vers Trois-Rivières et Québec.

Dans l’ancienne Nouvelle-France, la population francophone, lasse des guerres de la conquête, aspire à la paix. Malgré les appels du gouverneur Carleton qui veut former une milice nombreuse, les hommes pratiquent majoritairement une attitude de neutralité.

Par contre, l’atmosphère est tout autre dans les 13 colonies anglaises du Sud (ce qui deviendra une partie des USA). Épris de liberté, ceux qui ont quitté volontairement la mère-patrie, s’associent pour secouer le joug de la métropole.

Londres, lourdement endettée par la guerre menée contre la France en pays d’Amérique, entend bien continuer sa politique tarifaire : toutes les marchandises qui entrent dans les ports de ses colonies, dont Boston, sont soumises à des coûts importants de douane.

Le célèbre « Boston Tea Party » de 1773 est un coup de force qui signifie un refus catégorique : déguisés en Indiens, les Bostonnais jettent à la mer toute la cargaison d’un navire anglais, surtout chargé de thé.

Depuis quelques années déjà, ces sujets britanniques s’organisent. De nombreux volontaires forment une armée dont la direction sera confiée à Georges Washington en 1775. Les élus au Congrès des représentants déclarent solennellement l’INDÉPENDANCE en 1776. Une lettre officielle envoyée à la législature du Canada lance l’appel : « Joignez-vous à nous! »

Dans ce climat agité, on comprend facilement qu’une armée évaluée entre 1000 et 2000 Bostonnais pénètre au Canada en 1775. On veut gagner la population à la cause de la liberté!

Le Fort St-Jean, sur Richelieu, est assiégé le 18 Septembre et capitule le 2 Novembre. Le notaire Antoine Foucher, un des assiégés, en rédige toutes les péripéties. Nous reproduisons ci-dessous les extraits où La Prairie est citée.

28 octobre 1775

« Il est arrivé ce matin un sauvage du camp ennemi qui rapporte que (…) des Bostonnais qui sont retirés à La Prairie. » « Ce sauvage dit encore des Messieurs Rainville et Dupré au retour de Montréal (qu’ils) ont été fait prisonniers à La Prairie ».

« M. Rainville dit (…) que les Bostonnais sont dispersés par 30 ou 40 hommes au plus dans chaque maison. »Maison : comprend les constructions telles que grange, étable, etc.

« Les sauvages du Sault ont offert leurs services à M. le Général (américain), lequel leur a répondu, j’attends le reste des troupes qui sont en chemin par Terre et quand je serai à La Prairie avec eux. »

Des miliciens de Rivière-du-Loup, près de Trois-Rivières, sont venus combattre à Saint-Jean :

29 octobre 1775

« Messieurs Mackay, Monin, Mocquin, Lamagdeleine, Hervieux, (…) Augustin Houde et un nommé Plante (tous deux) de Rivière du Loup »

Dans une lettre adressée aux habitants de Montréal le général R. Montgomery les supplie de tout faire pour éviter qu’on les assiège, il ajoute :

« La Prairie le 9, novembre 1775

P.S : Je viens d’apprendre qu’on vous a malicieusement rapporté que nous vivions dans le dessein de mettre la ville au pillage. Pour réfuter une calomnie aussi odieuse, j’en appelle à la conduite que nous avons tenue jusqu’ici, et que vous ne sauriez ignorer, avez-vous ouï quelqu’un se plaindre d’un pareil procédé de notre part depuis notre entrée dans cette province? »

Source : Le journal du célèbre siège de Saint-Jean, Antoine Foucher, notaire, 1775, 32 pages.

Réédité en octobre 1975 par Les Éditions Le Canada français limitée, Saint-Jean, P. Québec.

Disponible à la bibliothèque de la SHLM.

- Au jour le jour, février 2002

Décès

La SHLM se souvient de Mme Héléna Doré-Désy (1911-2002) (81)

– de son généreux bénévolat,

– de ses années consacrées à la diffusion de l’histoire de La Prairie.

Aujourd’hui, nous lui rendons hommage pour son affabilité et sa générosité dans son travail avec l’équipe. Plus particulièrement pour :

– l’accueil et l’aide apportés aux généalogistes le mardi soir pendant de nombreuses années;

– la collaboration avec le groupe des Aînés Nouveaux-Horizons, dont une présence constante à l’accueil des visiteurs durant les années du projet;

– les nombreux voyages hebdomadaires, pendant 3 ans aux Archives nationales du Québec à Montréal où elle participa au classement des documents de l’Abbé Élisée Choquet, ancien vicaire à La Prairie, et un an aux Archives des Frères de l’Instruction chrétienne à La Prairie pour y parachever le travail. Le fonds Élisée Choquet est aujourd’hui une œuvre majeure offerte au public chercheur et visiteur;

– la participation également à la cueillette des données, des années 1968 à 90, dans les registres paroissiaux de baptêmes et sépultures au presbytère de la Nativité à La Prairie.

Nous soulignons à quel point il était agréable de travailler, comme bénévole, avec Madame Désy. Son caractère agréable témoignait de l’estime qu’elle rendait à ceux et celles qui œuvraient avec elle. Elle était la collaboratrice idéale.

Nous nous souviendrons de son passage et de son action au sein de notre Société d’histoire.

Merci à une grande dame!

- Au jour le jour, décembre 2001

La Commune de La Prairie (suite de novembre 2001)

Après la signature avec les Amérindiens de la Grande Paix de 1701, la Seigneurie connaît une croissance démographique de 200 %. Le notaire Barrette établit à 1650 personnes la population de La Prairie en 1752.

À l’époque de la Conquête, 80 % des terres sont concédées, et le territoire entier de la Seigneurie sera colonisé vers la fin du siècle. Or l’autorité pontificale (Clément XIV) dissout la Compagnie de Jésus en 1773.

Qu’advient-il alors de la Commune ? Par le traité de Paris (1763), l’Angleterre en reconnaît le droit de propriété aux Jésuites. Peu intéressés à résider dans l’ancienne colonie française, les Pères Jésuites de La Prairie quittent pour leur mère-patrie. Seul le Père Casot choisit d’y demeurer.

Il continue de percevoir les redevances seigneuriales même après 1773, année de la dissolution de la Compagnie de Jésus par l’autorité pontificale.

Peu de temps après le décès de Père Casot, en 1800, la couronne britannique s’instaure « administrateur des biens des Jésuites ». En conséquence, les agents qu’elle nomme perçoivent annuellement les rentes payées par les « ayant droits ».

Les sommes ainsi perçues sont affectées à l’éducation dans la colonie anglaise.

Le Pape Pie VII réhabilite l’Ordre des Jésuites en 1814. Quelques religieux reviennent dans la région de La Prairie en 1842 et revendiquent leurs droits sur les sommes versées par les colons pour l’utilisation de la Commune.

Londres avait cédé l’administration des sommes perçues à la Province du Canada en 1832. Le litige traîne en longueur, la situation se maintient jusqu’à la Confédération (1867). Ottawa accorde alors à la Province de Québec les bénéfices financiers des Biens des Jésuites.

L’autorité provinciale, soucieuse de rendre justice aux propriétaires de la Commune, initie des négociations qui aboutissent finalement, en 1889, à un règlement qui obtient l’assentiment de toutes les parties.

Le trésor public verse à l’Église catholique, une indemnité de 400 000 $ en échange d’une renonciation à toute revendication future.

Cependant, cette entente n’abolit pas l’obligation qu’ont les censitaires de payer les redevances établies pour l’utilisation de la Commune, qu’on y envoie ou non ses animaux.

L’étalement du Village diminue la superficie du pré communal qui devient de moins en moins employé : les fermiers disposent d’un enclos sur leurs propres terres et leurs bêtes y sont gardées en pacage.

Les Jésuites, propriétaires de la Commune, souhaitent négocier avec les « ayants droit » une entente qui, en toute justice, les rendrait libres de disposer de leurs terres en supprimant leurs obligations envers les censitaires.

Il leur faudra attendre les années 1960 pour que les négociations s’engagent. Les « syndics », représentants élus par les « ayants droits », soumettent aux Jésuites certaines sommes à verser à titre de règlement. Les deux parties s’entendent sur une compensation de 350 000 $.

Trouver dans les registres municipaux les noms de tous les propriétaires résidant actuellement sur le territoire de la Commune de 1861 exige quelques années. Le Gouvernement du Québec sanctionne par une loi, en 1966, l’entente finalement intervenue.

Le 350 000 $ est divisé en quotes-parts plutôt minimes et plusieurs « ayants droits » reçoivent 30 $ et plus.

Les Jésuites, propriétaires de plein droit, deviennent alors libres de disposer des terrains du pré communal non concédés ni expropriés. Les acheteurs ne tardent pas à se présenter.

Après 270 ans, la Commune de La Prairie cesse d’exister, son existence passe à l’histoire.

- Au jour le jour, novembre 2001

La Commune de La Prairie – Propriétaires et « ayant droit »

Le peuplement de la Seigneurie de La Prairie débute près d’un endroit que Champlain décrit comme étant « située sur une plaine qui est élevée comme une petite montagne, à l’entrée d’une vaste prairie ».LAVALLÉE Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen’s University Press, Montréal et Kingston, p. 63

À la demande des Seigneurs jésuites, un petit groupe de Français et d’Indiens y cohabitent à l’hiver 1667, dans un abri rudimentaire. Un premier colon reçoit une concession de terrain par contrat en 1671. Il y construit sa maison. Les Jésuites se réservent un espace à proximité, que le notaire Adhémar appelle dans le document officiel « renclos des Jésuites ». Le noyau du futur village de La Prairie est implanté.

Dans les années qui suivent, les Seigneurs concèdent d’autres emplacements dans le village. Cependant, l’intérêt principal des colons français se situait dans la possession d’une terre à cultiver.

Cinq lignes de peuplement ou côtes sont déjà concédées avant 1694. Situées près du village, non loin du fleuve, ces terres en prairie, au sol fertile, offrent des moissons généreuses. Le blé y pousse bien. Grâce au moulin à vent construit par les Jésuites vers 1670-72, on obtient de la farine. Habitants du village et des campagnes peuvent donc cuire leur pain quotidien.

La menace iroquoise impose cependant un frein aux concessions. Le gouverneur ordonne alors la construction d’une enceinte fortifiée autour du village. Le Fort, complété en 1687, longe le fleuve au nord-ouest. L’insécurité a pour conséquence d’amener temporairement plusieurs familles à se réfugier dans le fort. Viennent avec elles vaches et moutons à qui il faut bien procurer un lieu de pâturage. L’endroit désigné par les Seigneurs, au sud-est du fort, sert de pâturage commun, qu’on appelle la commune.

Entre les Seigneurs et les censitaires se signe, en 1694, un contrat qui demeurera, au cours des siècles, un document majeur. Cette charte de 1694 établit clairement que les Jésuites sont les seuls propriétaires de la commune.CHOQUET Élisée, Les Communes de La Prairie, Imprimerie du Sacré-Cœur, La Prairie, 1935, pp. 67-68Par contre, les utilisateurs, les « ayants droits » doivent en contrepartie s’acquitter de certaines obligations.

Un ensemble de prescriptions inscrites dans les actes de concession réglemente le droit d’usage de la commune. Pour jouir de ce droit, lié à la propriété, il faut s’acquitter des redevances et participer aux frais communs, de clôtures en particulier.

Un autre document d’importance sera signé en 1724, permettant un agrandissement du village. La signature de la Grande Paix de 1701, entre autres, avait favorisé l’expansion des concessions et augmenté en conséquence la population du village. Pour agrandir celui-ci, il faut obligatoirement empiéter sur le terrain de la commune.

La superficie du pré communal d’origine devient graduellement considérable. Le défrichement des terres par les concessionnaires repousse les limites exploitées de la Seigneurie.

Implantée au milieu des terres nouvelles, la commune présente la forme d’un immense rectangle de 3060 arpents de superficie. Ce pâturage commun est fixé à environ 5% des 56 448 arpents de la Seigneurie.

- Au jour le jour, novembre 2001

Saviez-vous que…

-On a utilisé de la pierre venant de la Commune pour bâtir les églises de 1705 et 1841 de La Prairie?

Les pierres des champs – ou moellons – ont servi à monter les murs latéraux et arrière. Celles utilisées pour construire l’enclos du cimetière et le charnier étaient de la même provenance.

La façade et le clocher de l’église de 1841 sont l’œuvre de tailleurs de pierre qui s’approvisionnaient dans des carrières creusées selon les besoins.

Certains résidents âgés de La Prairie peuvent encore situer trois des carrières utilisées. L’une d’entre elles est devenue « l’étang à Caron », rue Sainte-Catherine. Elles ont été remplies de terre dans les années 1940-50. La troisième, située dans l’actuelle zone agricole de La Prairie, est devenue un plan d’eau privé.

Sources : Élisée Choquet, Les Communes de La Prairie, et des témoignages oraux.

-En 1681, 41 familles sont déjà installées dans la seigneurie?

-En 1733, 331 familles y habitaient.