Au jour le jour, décembre 2025

Après plus de cent ans, le vieux rempart de béton montre des signes évidents de décrépitude. (Voir le texte plus bas)

« Les cultures sont l’ensemble des forces collectives qui s’opposent à la mort »

Jean Duvignaud, Introduction à la sociologie, 1971 (1966), p. 12

Ce mois-ci nous vous proposons d’explorer un pan fort intéressant de l’histoire de La Prairie.

La ville a connu au cours des siècles une importante économie de la mort. Nous n’avons qu’à penser à la Famille Patenaude, qui tenait un commerce de vêtements mortuaires depuis 1944 sur la rue Saint-Ignace. Un jour, ceux-ci auront sans doute un article dédié dans le Bulletin.

Toutefois, cette fois-ci, notre regard se portera sur la famille Guérin et tout particulièrement sur l’histoire du fondateur du salon funéraire le plus connu de la région.

Partons à la recherche du passé d’Henry Guérin ; électricien, embaumeur et propriétaire du salon funéraire éponyme au 425 chemin de Saint-Jean.

Contexte

Dans les années 1940, Henry Guérin et sa femme, Léontine Patenaude, habitent Saint-Constant en compagnie de leurs enfants, Charlemagne, Yvon, Fernande, Giselle et Liette. Henry est à cette époque employé par la compagnie Baillargeon de Saint-Constant, fabricants de cierges, à titre de contremaître. Il travaille également le soir comme électricien. Possédant déjà les qualités d’un entrepreneur, Henry travaille beaucoup pour améliorer la situation économique de sa famille. Celui-ci est déjà quelque peu en contact avec l’industrie funéraire. Il fabrique de l’encens pour la compagnie Baillargeon et sa femme avait travaillé brièvement chez les Patenaude de La Prairie. Il est difficile de déterminer ce qui a motivé monsieur Guérin à fonder un salon funéraire : souhaitait-il apporter un soutien moral à la communauté ? Développer une entreprise dans un secteur sous-exploité, ou satisfaire sa volonté d’apprendre un métier tout particulier ? Tout ce que nous savons, c’est qu’Henry aurait entretenu des rapports amicaux et professionnels avec un certain Alfred Allaire, le fondateur des salons funéraires aujourd’hui appelés Yves Légaré. Monsieur Allaire, ayant transformé son salon de barbier à Montréal en salon funéraire dans les années 1930, aurait convaincu Henry de fonder son propre salon sur la Rive-Sud. [1]

C’est ainsi qu’Henry commence à suivre des cours d’embaumement auprès d’un embaumeur itinérant prénommé Eugène Théorêt. Celui-ci assura la formation de nombreux embaumeurs de la région de Montréal, car à cette époque, le métier d’embaumeur n’avait pas encore de formation professionnelle.

Fondation du Salon

Quelques années plus tard, en 1950, le salon funéraire Henry Guérin est officiellement fondé à l’emplacement actuel du 425 chemin de Saint-Jean. À l’aide de ses deux fils, Henry bâtit le salon de ses propres mains et l’aménage adéquatement. On y trouve une salle d’exposition de cercueils, un fumoir et une salle de réception pour l’exposition du défunt. Son atelier d’embaumement est situé dans la cour arrière. Mise à part sa femme Léontine, personne n’était autorisé à pénétrer dans son atelier. Celui-ci tenait à cœur la préservation de la dignité du défunt. Le deuxième étage du bâtiment servait de lieu d’habitation de la famille, comme c’était le cas pour la majorité des commerces de cette époque.

Le salon des Guérin se démarque rapidement au cours des années 50. Le salon de monsieur Jean-Baptiste Audette, qui était le seul salon du village auparavant, est rapidement concurrencé par le nouvel arrivant. Il ferme ses portes quelques années suivant l’arrivée de la famille Guérin. Il faut dire que le nouveau salon avait apporté un tout nouveau niveau de professionnalisme dans la région. Beaucoup plus moderne que son prédécesseur, le salon Henri se distingue par sa convivialité et son service impeccable. Monsieur Guérin assure la grande majorité des activités de l’entreprise. De la collecte du corps, à l’embaumement, en passant par l’accueil des familles et la comptabilité, Henri est un véritable couteau suisse. Encore une fois, son amour du travail et sa grande sensibilité contribuent à forger sa réputation dans l’entourage.

Il faut dire que la famille profite aussi d’un contexte favorable au développement de ce type d’affaires. Les années 50 sont marquées par une forte croissance économique dans la région du Grand-Montréal. Les 30 glorieuses percolent sur la Rive-Sud et entraînent la croissance et la fondation de nombreuses municipalités qui avoisinent La Prairie. La ville elle-même connaît une croissance exponentielle et le salon profite de son positionnement stratégique à la jonction entre le boulevard Taschereau et le chemin de Saint-Jean, deux des plus importantes artères économiques et sociales de la Rive-Sud.

Changement dans les pratiques mortuaires

C’est aussi durant cette période que nous assistons à une mutation profonde des pratiques mortuaires et funéraires. C’est le début de l’institutionnalisation de la mort avec l’émergence des salons funéraires. À partir des années 1940, on en voit apparaître partout au Québec. Auparavant, la mort se célébrait chez soi et avait une dimension beaucoup plus enracinée dans les traditions catholiques. Le corps était exposé même durant la nuit. Les membres de la famille se passaient le relais pour accueillir les paroissiens et les anciennes connaissances du défunt. C’est ce que l’on appelait les longues veillées[2]. Plusieurs chapelets étaient récités chaque heure et il était de coutume pour les invités d’asperger le corps du défunt avec une branche de sapin[3]. Les trois jours d’exposition du corps étaient donc chargés d’une ambiance ritualiste. Par contraste, les années d’après-guerre développent une expérience funéraire beaucoup plus sobre et professionnelle.

Les activités du salon

Le quotidien d’Henry ressemblait à ceci : on l’appelait lorsqu’un habitant de la région était décédé. Il montait alors dans sa camionnette spécialement conçue pour transporter les corps des défunts. Il se rendait alors sur les lieux, accompagnait la famille dans leur chagrin. Puis, il amenait le corps dans sa salle d’embaumement et attendait entre deux et trois heures pour faciliter son travail. Ensuite, il passait encore entre deux et trois heures à préparer le corps à l’exposition. Il n’était pas rare que les défunts fussent exposés dans la salle de réception du salon le jour même de leur décès. Même en pleine nuit, l’entrepreneur répondait au téléphone et grimpait dans sa camionnette pour honorer les défunts.

« plus de 1/6 de la population, soit près de 11 millions de personnes en France et plus de 1,3 million au Québec, vivent actuellement des réactions de deuil concomitantes aux pratiques funéraires. »

Gil Labescat, La ritualisation dans la trajectoire du mourir : l’action rituelle funéraire,, Université de Strasbourg et Université du Québec à Montréal, 2016, p. 318.

La fin d’une ère

Tous les habitants de La Prairie étant entrés en contact avec Henri sont d’accord sur une chose. Cet homme était rempli d’humanité et de respect pour les familles des défunts. Son calme et son appui moral permettaient aux proches d’effectuer leur deuil dans la dignité.

Il ne fut alors pas étonnant que Henri eût droit à une grande messe lors de son décès le 13 avril 1966. Plusieurs familles pour lesquelles il avait arrangé les funérailles étaient présentes pour le célébrer et le remercier pour son appui pendant toutes ces années.

À la suite de sa mort, c’est son fils Yvon qui reprendra le salon. La famille Guérin continuera de gérer le salon jusque dans les années 90. Le salon sera ensuite acheté par La Maison Darche, un autre salon funéraire québécois, toujours propriétaire du salon sur le chemin Saint-Jean.

______________________________

[1] Salon funéraire Yves Légaré, https://yveslegare.com/en/pages/a-propos

[2] Yves Hébert, « Les rites funéraires d’autrefois (Québec 1880-1940) », Encyclopédie sur la mort, 2001.

[3] Ibid.

Le rempart de béton a été construit il y a plus d’un siècle par le gouvernement fédéral.

Jusqu’à la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent durant la décennie 1950, il servait à protéger le Vieux La Prairie des inondations et surtout des immenses blocs de glace qui, au printemps, menaçaient les maisons situées en bordure du fleuve.

Hélas, de nos jours, cet immense mur, qui sert à marquer l’ancien lit du fleuve et à supporter de nombreux terrains qui y prennent appui, montre des signes évidents de décrépitude.

De toute évidence, des travaux majeurs s’imposent afin de le remettre en état.

La directrice générale de la ville de La Prairie a confirmé qu’un carnet de santé du mur a été établi et que les coûts pour le rénover au complet sont estimés à 2,4 M$.

Une première demande de subvention de 400 000 $ a été déposée auprès du ministère du Patrimoine pour rénover le tronçon qui s’étend entre le chemin de Saint-Jean et la rue du Boulevard, soit environ 18 % de sa superficie.

N.D.L.R. Merci à Mme Céline Gaudette, conseillère du quartier La Clairière pour nous avoir fourni ces informations.

Un dossier à suivre…

Le comité de la vente de livres annonce quelques changements à son organisation.

Michel Côté, responsable du comité au cours des deux dernières années, change de rôle. Il nous a fait part qu’il demeurerait présent mais dans un rôle plus limité. Michel s’occupera du transport des boîtes, sera remplaçant pour la cueillette des livres au centre Guy-Dupré et continuera sa gestion des livres anglais.

Merci pour ton implication.

Un membre de longue date de ce comité, Mme Nicole Surprenant, a annoncé qu’elle se retirait après plus de 20 ans de participation.

Encore une fois, merci Nicole pour ton engagement et ton assiduité.

Le comité est toujours actif et a déjà débuté la préparation de la vente 2026.

Nicole Crépeau, Yolande Girard, Huguette Langlois et Danielle Surprenant sont toujours impliquées au sein de ce groupe.

Nous vous rappelons qu’en tout temps, nous recueillons les livres en bonne condition ainsi que les casse-tête.

Vous pouvez venir les déposer au local de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine situé au 249 rue Sainte-Marie à La Prairie.

La période de renouvellement pour l’année 2026 est maintenant commencée. Celui-ci sera valide du 1er janvier au 31 décembre 2026. Les tarifs demeurent inchangés : 50 $ pour un abonnement individuel et 75 $ pour un abonnement familial.

Vous pouvez procéder au renouvellement en utilisant une des trois options suivantes :

- Virement Interac à l’adresse [email protected]

Indiquez votre nom et votre numéro de membre

Question de sécurité : Année de la fondation de la SHLM

Réponse : 1972 (ou 1972SHLM pour les institutions bancaires exigeant plus de 4 caractères)

- Renouvellement en ligne par carte de crédit sur notre site : https://shlm.info/

- Renouvellement en personne au 249, rue Sainte-Marie, La Prairie.

Merci de votre fidélité et au plaisir de vous compter parmi nous en 2026 !

L’année 2025 arrive bientôt à sa fin. Je vous invite à notre dernière conférence de l’année qui se tiendra comme à l’habitude au théâtre du Vieux-La Prairie, juste en haut des locaux de la SHLM.

Julien Lehoux, historien, viendra parler de notre passé militaire à La Prairie avec l’histoire du 85e bataillon.

Comme chaque année, nous tiendrons également un kiosque au marché de Noël de La Prairie qui aura lieu du 5 au 7 décembre au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Au nom du C.A. de la SHLM, de ses employées, de ses bénévoles et de ses membres, je vous souhaite un bon temps des fêtes avec votre famille et vos amis.

Prenez du temps pour vous et au plaisir de se revoir au retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2026.

Antoine Simonato, président de la SHLM

L’histoire du régiment de Maisonneuve

D’abord connu sous la désignation de 85th Battalion of Infantry, le Régiment de Maisonneuve figure parmi les plus anciennes unités militaires francophones de la province.

Si le régiment est officiellement établi à Montréal, c’est à La Prairie qu’il a d’abord recruté la majorité de ses membres, de sa fondation jusqu’à la Première Guerre mondiale.

De la défense de Montréal à sa mobilisation en Europe, l’histoire du 85e illustre un volet méconnu du passé local : celui d’une unité militaire profondément enracinée dans sa communauté et marquée par de nombreuses pertes.

Détenteur d’une maîtrise en histoire et d’une seconde en muséologie à l’Université du Québec à Montréal, Julien Lehoux s’est spécialisé sur l’histoire militaire canadienne, sur les expériences d’emprisonnement et d’internement et sur les enjeux mémoriels.

Il est présentement le coordonnateur du projet éducatif

Je me souviens, de Compagnie Canada, où il y travaille depuis 2021.

Mardi 16 décembre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : https://shlm.info, 450-659-1393

Des Arbres et des Arts

Dernier volet de la série cinématographique « Le Suroît », le long-métrage

« Des Arbres et des Arts » est actuellement nominé dans trois festivals internationaux, dont le prestigieux Festival international du film sur la nature.

Ce documentaire interroge l’enjeu de la préservation de la nature, en abordant le concept de « Personnalité juridique » des forêts.

Le film a été réalisé en participation avec l’Observatoire international des droits de la Nature. Un représentant de l’organisation sera présent à la conférence pour échanger avec l’auteur et le public. Ce sera une occasion en or d’en apprendre davantage sur les enjeux de préservation de l’environnement.

André Desrochers est un cinéaste ayant plus de 20 films à son actif. Son travail porte principalement sur l’environnement, l’écologie et les peuples autochtones du Québec. Il a notamment réalisé un film pour l’UNESCO dans le cadre de l’année de la Biosphère, en collaboration avec l’ONF.

André est un cinéaste engagé qui utilise le pouvoir des images pour sensibiliser le public à la protection de notre planète.

Mardi 20 janvier 2026 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, octobre 2025

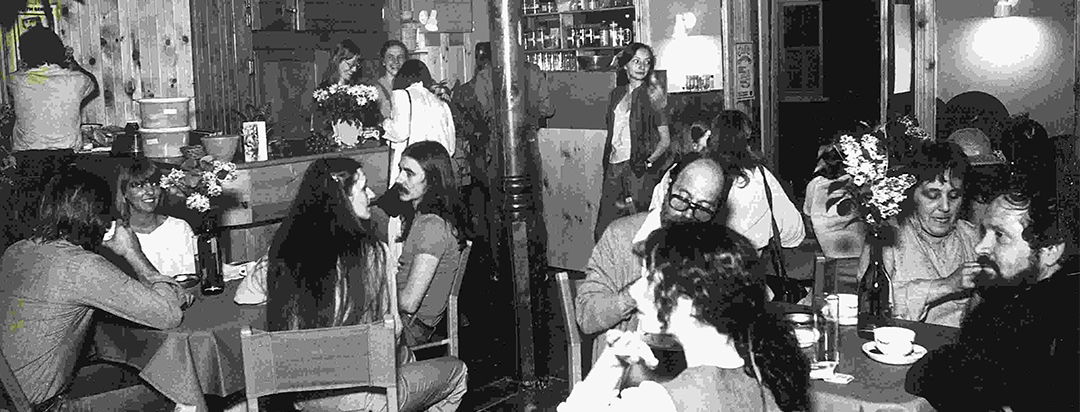

Le vendredi 22 mai 1981, près d’une centaine de visiteurs assistaient à l’inauguration du Café instantané. Ce café-théâtre offrait du théâtre, des spectacles de chansonniers, des spectacles pour enfants ainsi qu’un casse-croûte. Pour en apprendre davantage sur ce lieu, voir les articles de Ginette Duphily parus dans le Au jour le jour à compter de février 2020.

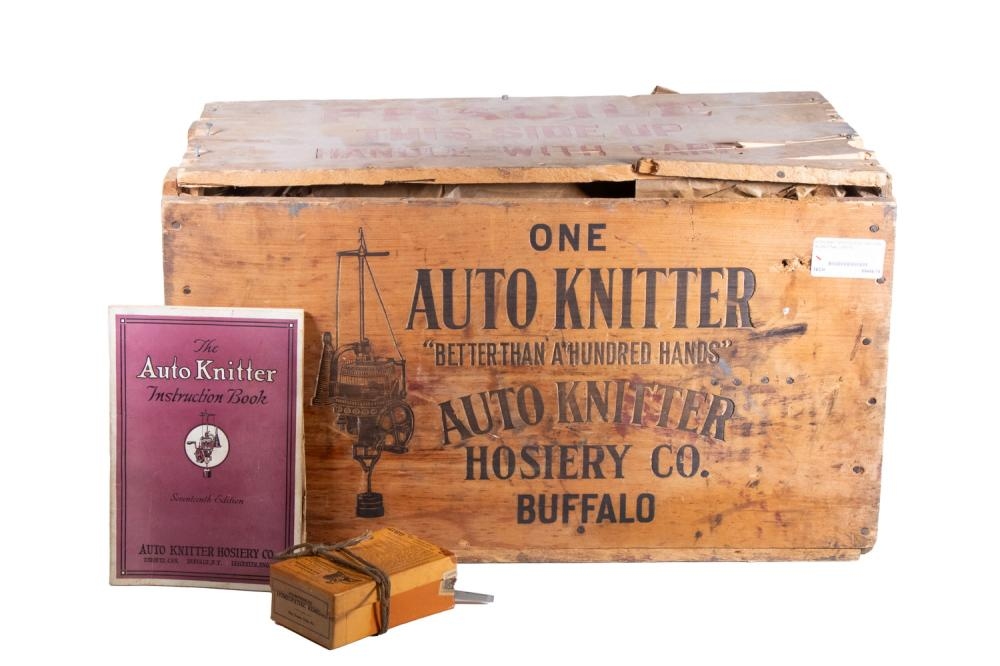

Dans le guide de la ménagère de décembre 1927, entre recettes et conseils, se retrouve une annonce qui semble trop belle pour être vraie. À la page 43, un titre en gras attire l’attention : « Cette femme a gagné $2 427,00 pendant ses moments de loisir maison. »2

Le texte qui suit raconte l’histoire d’une dame E. Gauvreau du Québec, qui dans ses temps libres, tricote des chaussettes grâce à un autotricoteur de la compagnie The Auto Knitter Hosiery Co. Limited.1 À chaque semaine, affirme-t-elle, en échange de son labeur, elle reçoit un chèque pour la quantité de chaussettes qu’elle a produite.2 Suite à ce témoignage suivent d’autres affirmations, venant de tout le Canada, de clients contents de faire un peu plus d’argent supplémentaire. Une dame de la Colombie-Britannique, un homme de la Saskatchewan et une jeune fille voulant aider ses parents proclament que, grâce à ce programme, ils ont pu se trouver de quoi s’occuper facilement en plus d’assurer un apport d’argent supplémentaire pour leur foyer. Cette annonce se termine ensuite par une carte détachable, afin d’inscrire ses coordonnées et contacter la compagnie pour s’inscrire à leur programme. Cette publicité n’est pas unique. Des annonces similaires apparaissent dans plusieurs autres journaux et magazines, anglais et français. Cet étrange modèle d’affaires est-il légitime ?

Apparemment oui, et la compagnie Auto Knitter Hosiery and co. Ltd, appartenant à monsieur T.W Chadburn 8, ne serait pas la seule dans ce mouvement. Aux États-Unis, la compagnie Ainslie and co fonctionne de manière similaire. Basée à Brooklyn, New York, elle offre aussi d’envoyer leurs machines autotricoteur aux foyers de leurs clients, en échange des chaussettes produites 10. Il y a tout de même des standards. Dans un manuel d’instruction de la compagnie Harmony Auto Knitter, une autre compagnie ayant ce type de modèle d’affaires 3, les standards des chaussettes sont énoncés clairement pour que celles-ci soient vendables. La bordure doit être tissée dans une tension plus élevée et doit avoir une largeur de 5 pouces, la jambe de la chaussette doit mesurer 8 pouces et avoir une tension plus faible que la bordure, le dessus du pied doit avoir la même tension que la jambe et doit mesurer 7 pouces alors que le dessous du pied doit mesurer 11 pouces 7. Pour faire une paire, il faut absolument que le nombre de tours et la tension soient identiques pour les deux chaussettes 7. Pour ce qui est de notrecompagnie canadienne, monsieur Chadburn promet un prix fixe aux chaussettes qui sont aux standards de sa compagnie. Une annonce de la compagnie promet un taux fixe de 75 centimes par chaussette 5.

Des chaussettes pour la Croix-Rouge

Ces compagnies, apparaissant au tournant du 20e siècle, voient toutefois leur popularité bondir lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un besoin urgent de produire des chaussettes en masse. À cause des conditions inhumaines dans les tranchées dues à l’eau et la boue constante. Les bottes et molletières coupent la circulation dans les pieds des hommes 6. La combinaison de ces conditions engendre le pied de tranchées, un fléau pour les soldats 6.

Lors de la Première Guerre mondiale, 75 000 soldats seront touchés par cette maladie nécrotique et souvent fatale si laissée non traitée trop longtemps 9. Pour prévenir, il faut changer régulièrement ses chaussettes pour une nouvelle paire propre et sèche 6. Ceci est plus facile à dire qu’à faire, puisque les pauses sont courtes et avec le manque d’hygiène ; les paires de chaussettes fraîches se font rares. Il était commun, pour les soldats écrivant à leurs familles, de demander de nouvelles paires de chaussettes.

La croix rouge encourage la distribution de machines à coudre et de laine dans les foyers d’Amérique du Nord et en Angleterre1. Le modèle le plus utilisé est la Gearhart et les foyers peuvent contribuer à l’effort de guerre en fabriquant des chaussettes pour les soldats. Grâce à cet effort, les cas de pieds de tranchée peuvent diminuer, sauvant la vie de nombreux soldats alliés 6.

Donc, chers tricoteurs, la prochaine fois que vous prendrez vos aiguilles ou votre tricotin moderne, gardez en tête les efforts vaillants des femmes qui ont participé aux efforts de guerre de leurs cuisines, aidant à gagner de l’argent pour leurs foyers et protégeant les pieds de leur fils et de leurs maris dans les tranchées. Même si le modèle d’affaires des autotricoteurs est depuis longtemps éteint, il reste tout de même qu’il y eut une époque où ce passe-temps a réellement sauvé des vies.

______________________________

1-Keyel, Rebecca. « Knit a Bit for Our First Line of Defense » : Emotional Labor, Knitters, and Comforts for Soldiers during the First World War. s. d. consulté le 13 août 2025. https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/975.

2-Guide de la Ménagère, décembre 1927, page 43, Archives de la Société d’Histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine P1, S3, D3.94, Fond Élisée Choquette

3-Tony, Nutting. 1999. « The British Hosiery and Knitwear Machine Building Industry since 1850. » Textile History 30 (2) : 207–33. doi:10.1179/004049699793710543.

4-Tricotage à la maison avec machine auto-knitter chez Émile Létourneau. Saint-Luc, comté de Saint-Jean., 1951, Archives nationales à Québec, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, (03Q,E6,S7,SS1,D2,P 88 837), Omer Beaudoin.

5-The Journal of agriculture and horticulture, 1929-02, Collections de BAnQ, Page 3.

6-Radio-Canada — . « Des chaussettes pour les soldats : un aperçu de l’effort de guerre de familles canadiennes » .11 novembre 2016. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/814080/acadie-chaussette-guerres-mondiales.

7-Manuel d’instruction de la compagnie Harmony Auto knitter, 1924 Harmony_2.pdf

8-Grey Roots museum and archives, the Auto Knitter Hosiery and Co. Limited The Auto Knitter Hosiery Co. Ltd. | Grey Roots Museum & Archives

9-Régnier Christian Les pieds de tranchée ; Controverse Étiologiques, Histoire des sciences Médicales tome XXXVIII— nu. 3, 2004 HSMx2004x038x003x0315.pdf

10-https://www.oldtymestockings.com/sock_machines_american.html

11-« Trench foot is dangerous! » (Reeve 084392-13), National Museum of Health and Medicine

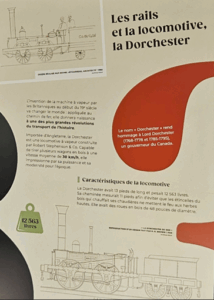

Sur les traces du premier chemin de fer au Canada

Inauguré le 15 septembre 2025, le Terminus 1836 est un nouvel espace commémoratif qui rappelle un moment fort et déterminant de l’histoire, l’inauguration du premier chemin de fer au Canada, reliant La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il comprend un pavillon évoquant l’ancienne gare disparue, des panneaux d’interprétation, une réplique de la voie ferrée et une œuvre d’art public signée Claude Millette. Il est situé derrière le garage Shell, à la jonction de la rue Saint-Philippe et de la piste cyclable, à proximité du stationnement du Complexe multifonctionnel Guy-Dupré.

Le terminus 1836 est une initiative de la Ville de La Prairie. La SHLM y a contribué directement, puisque c’est elle qui, en 2023, avait amorcé la mise en valeur de l’emprise du premier chemin de fer en regroupant les partenaires concernées, notamment la Ville de La Prairie, le Collège Jean-de-la-Mennais, Exporail, Vigile verte et Track.

À la lecture des panneaux, le visiteur peut s’imaginer que le Terminus 1836 était un véritable carrefour, car ce premier chemin de fer reliait essentiellement Montréal aux États-Unis, notamment Albany et New York. La Prairie servait de lieu de transition vers Saint-Jean où les passagers poursuivaient leur route par voie d’eau sur le Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson.

N.D.L.R. Le signataire de cet article est le véritable initiateur du projet « Le terminus 1836 ». Nous lui devons la recherche historique, la rédaction des textes et les interventions auprès des autorités concernées. Son travail acharné et compétent a mené à la réalisation du Terminus 1836.

Remerciements aux bénévoles

Michel Côté, responsable du comité, tient à remercier tous les bénévoles pour leur implication dans le succès de la vente de livres d’occasion. Leur participation a été essentielle à chaque étape : collecte des livres à la bibliothèque, tri et nettoyage des centaines de livres dans les locaux, mise en place de la salle, accueil et aide aux acheteurs lors des journées de vente, et rangement le dimanche en fin de journée.

Résultats de la vente

Pour les trois jours de l’événement, un total de 11 847 $ de livres d’occasion et de casse-tête ont été vendus. À cela s’ajoutent environ 200 $ de livres en anglais (vendus au courant de l’année) et 365 $ de livres neufs (SHLM), ainsi que des dons.

De nombreuses circonstances nous imposent de modifier la fréquence de publication du bulletin Au jour le jour. Il n’y aura pas de numéro en novembre et le prochain bulletin vous sera livré en décembre. En 2026, le bulletin paraîtra dans l’ordre suivant : février, juin, septembre et décembre.

Nous vous rappelons que toute personne intéressée à l’histoire locale peut nous faire parvenir un texte et des illustrations afin d’enrichir le contenu du Au jour le jour.

À vos plumes et crayons (le traitement de texte est aussi valable…).

Merci de votre compréhension!

L’automne est arrivé. C’est la reprise de nos activités hebdomadaires comme le club de généalogie qui se réunit tous les lundis à partir de 19 h dans nos locaux au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie.

Pour ce qui est de nos activités mensuelles, les conférences ont débuté en septembre dernier. Ne manquez pas la prochaine le mardi 14 octobre à 19 h avec l’historien Gilbert Desmarais intitulé L’évolution des relations avec les autochtones du Québec; du Contact à nos jours.

Merci aussi à tous nos bénévoles pour votre soutien lors de notre vente annuelle de livres d’occasion et pour nos visites guidées effrayantes qui ont lieu présentement chaque samedi en soirée jusqu’à la fin octobre.

Je souhaite à tous un automne magnifique.

Antoine Simonato, président de la SHLM

Évolution des relations avec les Autochtones du Québec; du Contact à nos jours

Au Québec, nous sommes nostalgiques de la Nouvelle-France et nous disons qu’à l’époque les relations avec les Premières Nations étaient meilleures. Nous avons une image des Français, Canadiens et Autochtones vivant en harmonie et combattant ensemble l’envahisseur britannique. La situation aurait changé drastiquement avec la Conquête et créé un écart grandissant entre les divers groupes. Est-ce vraiment le cas et, si oui, pourquoi ?

Cette conférence présentera l’évolution des interactions avec les Autochtones du Québec allant du Contact jusqu’à maintenant.

Historien et conférencier, Gilbert Desmarais est aussi auteur de livres jeunesse sur l’histoire dont Montréal : 375 ans d’histoire (2016) ; Les enfants de la Nouvelle-France (2020); Les enfants de la Conquête (2023) et Les enfants de la Confédération (2024) publiés aux Éditions Bayard Canada.

Il est conseiller historique au Musée des plaines d’Abraham et a collaboré à divers projets, dont une étude sur l’histoire de la foresterie dans la MRC d’Argenteuil.

Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de reconstitution historique. Il est chevalier de l’ordre de Saint-Véran depuis 2011.

Mardi 14 octobre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

PAYSAGE ENCHANTEUR DES CAGEUX

Au 19e siècle, dans la vallée du Saint-Laurent, on pouvait apercevoir ces immenses trains de bois équarri, avec leurs mâts de sapin, leurs banderoles colorées, leurs nombreuses voiles et leurs maisonnettes se transformant en villages nichés sur l’onde.

Partisan du pittoresque, l’ouvrage populaire C.R. Chisholm’s Panoramic Guide consacre aux cageux plusieurs gravures « sur bois debout ».

Cette conférence sur l’épopée des cageux sera enrichie d’un court métrage (17 min.) et d’une discussion autour de la reconstitution historique d’un radeau auparavant mis à l’eau.

Isabelle Regout et Alexandre Pampalon sont les cofondateurs de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent situé à Lanoraie.

Depuis une décennie, le duo fait connaître l’histoire des cageux (raftmen). Ayant à leur actif de nombreux livres, vidéos et articles traitant du sujet, il est convenable d’affirmer que ces deux amoureux de l’histoire sont de véritables spécialistes de ces marins atypiques.

Mardi 18 novembre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, septembre 2025

Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je m’appelle Matthias et j’ai eu la chance d’être un des deux nouveaux guides à la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) pour l’été 2025 ! Je suis étudiant au Champlain College en études internationales et, comme bien des jeunes, j’ai de nombreuses passions. Malgré tout, la littérature, l’histoire et la géopolitique sont mes passe-temps favoris. En entendant parler de l’offre d’emploi de la SHLM par ma mère, ma curiosité a été piquée. En effet, étant un grand passionné d’histoire, le poste de guide à la Société d’histoire me semblait très attrayant. Être payé pour apprendre et en apprendre aux autres ! Qu’est-ce qui pourrait être mieux ? J’étais donc très heureux quand j’ai reçu un courriel de la directrice générale m’informant que j’avais été retenu pour le poste.

Au cours de mes premières journées à la Société, j’ai pu rencontrer mes collègues et me familiariser avec les lieux. Ayant grandi sur la Rive-Sud, l’environnement du Vieux La Prairie ne m’était pas totalement inconnu. Cependant, la courbe d’apprentissage n’était pas moins grande pour autant. Durant ma première semaine, j’ai eu trois livres et deux manuels à lire afin d’acquérir les connaissances historiques requises pour mener à bien une visite guidée du Vieux La Prairie. Heureusement, comme mentionné précédemment, j’aime l’histoire et la lecture, donc la tâche ne m’a pas paru trop ennuyeuse. En fait, le tout s’est révélé plutôt amusant. Apprendre autant de faits sur la région dans laquelle j’habite depuis ma naissance m’a vraiment ouvert les yeux sur une histoire dont j’ignorais à peu près tout. Maintenant, quand je me promène dans La Prairie, je comprends pourquoi certaines choses sont comme elles sont et de plus j’ai appris l’origine de certains noms de rues.

Sans aucun doute, la partie préférée de mon emploi est les visites guidées. Bien sûr, les recherches généalogiques et les archives sont intéressantes, mais diriger une visite reste plus agréable. Le fait de voir l’excitation et la surprise sur le visage des visiteurs quand ils apprennent un fait qu’ils ignoraient complètement est gratifiant. Au cours des visites, l’Église est bien sûr l’attraction la plus appréciée. Les gens sont toujours très contents de pouvoir descendre dans la crypte et visiter un endroit dont ils n’ont jamais eu et n’auront probablement jamais encore l’occasion d’explorer.

De plus, au cours de l’été, j’ai eu la chance de participer au projet Instagram pour la Société. Notre but était d’ouvrir un compte sur la plateforme Instagram et d’y publier des petites capsules vidéo afin de rejoindre

des personnes qui n’auraient jamais entendu parler de la Société d’histoire. Les capsules produites, de nature tant informative que ludique, ont une durée moyenne d’environ une minute. Des capsules d’une si courte durée peuvent sembler insuffisantes pour transmettre des connaissances, mais avec une approche vulgarisatrice, nous avons réussi à garder ce court format tout en respectant la mission éducatrice de la Société. Nous avons réussi à produire sept vidéos, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Lors du filmage, nous avons eu recours à notre magnifique costumier afin d’habiller nos « vedettes » de vêtements dignes de l’époque. Pour ma part, même si je ne suis apparu qu’une fois dans une des vidéos, j’ai joué un rôle important en tant que monteur. En effet, tous les effets spéciaux, collages et bien plus que vous voyez ont été réalisés par moi-même. Pour leur part, les capsules font fureur sur notre compte Facebook et montent lentement en popularité sur notre compte Instagram. En bref, le lancement du compte Instagram a été un projet auquel j’ai pris beaucoup de plaisir à participer et que j’ai très hâte de reprendre et de bonifier l’an prochain ! Si vous ne l’avez pas encore fait, s’il vous plaît, prenez le temps d’aller suivre notre compte Instagram @Shlaprairiem afin de nous aider à atteindre un plus large public.

Je suis résidente du vieux La Prairie depuis toute petite. J’ai toujours adoré le charme de nos rues étroites, de nos maisons centenaires et de leurs histoires. Mon quartier, je pensais bien le connaître… mais décidément, je n’avais encore aperçu que la pointe de l’iceberg.

Cet été, en travaillant comme guide touristique à la Société d’histoire, j’ai eu la chance de redécouvrir le Vieux La Prairie à travers les yeux de nos visiteurs, mais aussi à travers les anecdotes que l’on m’a racontées et les livres que j’ai lus. J’ai échangé mes promenades tranquilles pour des visites structurées, appris à transformer des dates précises en histoires évocatrices, et surtout, à partager mon attachement pour ce lieu unique.

Le rôle de guide demande une préparation rigoureuse, du moins au départ. J’ai d’abord assisté à une visite pour me familiariser avec le parcours, puis j’ai plongé dans l’histoire de la Seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine. J’ai rapidement assimilé les récits entourant les bâtiments anciens, le grand feu et les inondations. Cependant, la portion consacrée à la bataille du 11 août 1691 m’a donné du fil à retordre. Contrairement aux autres segments, elle ne s’appuie sur aucun repère visuel précis, ce qui compliquait l’enchaînement de mes idées.

Évidemment, à force de répéter et de répéter, le tout est devenu facile. En revanche, lors de mes premières visites, je dois avouer que c’était difficile de parcourir le Vieux La Prairie sans tout connaître parfaitement et en utilisant mes petits cartons d’aide-mémoire comme béquilles.

J’ai de l’expérience à me produire devant des gens. Que ce soit lors de présentations orales ou même lors de pièces de théâtre. Toutefois, dans ces situations, le public ne voit pas le processus d’apprentissage, il ne voit que le résultat final, une fois que tout est bien rodé. Lors de mes premières visites, j’étais gênée d’être en période de formation. En revanche, je ne pouvais pas attendre d’être une pro pour commencer, car c’est en se jetant à l’eau qu’on apprend. Ce fut une excellente leçon pour moi, qui aie parfois du mal à sortir de ma zone de confort. Mais, je me suis dit qu’on commence tous quelque part et que je devais être clémente avec moi-même.

Le stress des premières visites dissipé, les rencontres avec les visiteurs deviennent très enrichissantes. Être guide, c’est aussi savoir s’adapter à chaque type d’individu. Certains sont plus réservés, d’autres posent mille questions. Mais mes visiteurs préférés de l’été ont été un couple de contemplatifs : des gens qui prenaient le temps de savourer chaque mot, comme s’ils se laissaient porter par le courant de l’histoire. Leur émerveillement était contagieux. Inspirée par leur curiosité, j’ai prolongé la visite, qui s’est étirée sur deux heures et vingt-quatre minutes. Une de mes collègues est même partie à ma recherche, inquiète du temps écoulé ! Bon, il est certain qu’une visite de cette durée n’est pas fréquente, mais une fois de temps en temps, avec un public captivé c’est très amusant.

Cela dit, je ne dirais pas que « l’on donne ce que l’on reçoit » s’applique toujours au métier de guide. Oui, les visiteurs passionnés nourrissent notre enthousiasme, mais il arrive aussi que l’on doive déployer deux fois plus d’énergie pour susciter un sourire ou un regard intéressé. Cette expérience m’a appris à ne pas me laisser influencer par une expression fermée. Après tout, chaque visite est une nouvelle histoire à raconter et parfois, il suffit d’une phrase pour allumer une étincelle.

Finalement, je suis très reconnaissante d’avoir eu cette expérience de travail, puis d’avoir été si bien entourée par mes collègues et tous les autres membres que j’ai côtoyés durant les dernières semaines. Je termine mon été la tête pleine de nouvelles connaissances et j’ai hâte de voir ce que l’année prochaine me réservera.

Auteur du livre « La Prairie en Nouvelle-France,1647-1760 » paru en 1992, M. Louis Lavallée est décédé le 14 juillet dernier à l’âge de 81 ans.

Professeur honoraire, il a enseigné à l’Université de Montréal l’histoire de France d’Ancien-Régime de 1971 à 1999.

Dans le cadre des recherches pour la rédaction de ce livre, Louis Lavallée a consulté plusieurs archives de la collection de la SHLM.

Ne manquez pas cette chance unique de vous procurer des livres d’occasion à petit prix. On vous attends en grand nombre.

Nos visites effrayantes seront de retour en 2025.

Restez à l’affût.

Des détails supplémentaires vous seront communiqués très prochainement

Nous sommes en septembre! L’automne arrive à grands pas et la SHLM vous offre une foule d’activités en lien avec notre mission :

- Samedi le 6 septembre (10h à 18h30): Nous animerons un kiosque lors de la Fête des Récoltes au parc Lucie-Roussel.

- À partir du lundi 8 septembre (19 h) : Reprise des activités du club de généalogie.

- À partir du mardi 16 septembre (19h) : Première conférence de l’automne à la SHLM (au Vieux-Théâtre) : « Jack Kerouac et le « Petit Canada » de Lowell, Mass » par M. Réal Houde

- Du 26 au 28 septembre 2025 : notre grande vente de livres d’occasion au centre multifonctionnel Guy-Dupré.

- Samedi le 27 septembre et dimanche le 28 septembre : Journées de la Culture : visites guidées gratuites du Vieux La Prairie et du Musée d’archéologie.

- Samedi 4 octobre, samedi 11 octobre, samedi 18 octobre et vendredi 24 octobre (18 h et 20 h) : visite historique effrayante du Vieux- La Prairie dans le cadre de l’Halloween. Places limitées et réservations obligatoires.

Bonne rentrée!

Antoine Simonato, président de la SHLM

Jack Kerouac et le « Petit Canada » de Lowell, Mass.

À partir de l’exemple de Jack Kerouac et de quelques autres personnages historiques, nous découvrirons des parcelles de l’histoire de l’émigration canadienne-française aux États-Unis, notamment à Lowell, Massachusetts.

Ce sera l’occasion de comprendre les liens qui existaient et qui existent encore entre les sociétés canadienne et américaine. Venez découvrir l’histoire de ces francophones qui ont tout abandonné dans l’espoir de trouver une vie meilleure de l’autre côté de la frontière.

Réal Houde détient un doctorat en étude du religieux contemporain. Il est généalogiste de filiation agréé (GFA) et il est diplômé de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

Il est aussi professionnel de l’éducation, auteur et communicateur.

Monsieur Houde se passionne pour l’histoire des francophones en Amérique et a écrit plusieurs articles et livres, dont son dernier publié en 2023 « Le réflexe féodal. Concentration et transmission du pouvoir au Canada français. »

Mardi 16 septembre 2025 à 19 h

Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie à La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8 $

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, juin 2025

Creusage de la voie maritime au milieu des années 1950. En arrière-plan vue sur le pont Jacques-Cartier.

Lors de recherches dans les archives de la Société d’histoire de La Prairie, j’ai été surprise de constater que La Prairie avait son propre volet de l’Association féministe d’éducation et d’action sociale. Durant mon baccalauréat en histoire, je me suis grandement familiarisée avec les associations féminines et féministes du Québec. Ce fut donc un plaisir pour moi de découvrir les archives de la branche laprairienne.

En 1952, le Cercle d’économie domestique (CED), association pour les femmes des villes, est créé de toutes pièces par les évêques et une propagandiste, Mme Louis-Henri Savard de Kénogami.[1] Le cercle vise à rassembler les femmes urbaines et leur donner des outils personnels et communautaires. Leur slogan « travail et charité » illustre bien leur but. [2] Le 22 mai 1953 a lieu la première réunion du CED à La Prairie, le CED Christ-Roy, qui est organisé par la présidente provinciale Mme Armand Lessard et la propagandiste générale, Mme Louis-Henri Savard.[3] Vingt-deux femmes sont présentes et deviennent les premières membres de la section. C’est à ce moment que la première présidente est élue, Mlle Marie-Jeanne Surprenant, qui sera en fonction jusqu’en 1956. Lui succédera Mme Jeanne Désautels de 1957 à 1960. Finalement, Mme Léopold Bisaillon prendra le relais de 1961 jusqu’à la fermeture du CED en 1966. [4]

Le CED invite les femmes à leur réunion mensuelle, mais aussi à leurs nombreuses activités visant les « Dames et demoiselles désireuses de faire partie de ce mouvement d’action catholique ». Ces activités tournent autour de deux axes, soient éducationnelles et pratiques. Plusieurs exemples de ces activités se retrouvent dans nos archives. Par exemple, en juin 1953, le CED offre deux activités. Pour le programme éducationnel, l’activité porte sur la sauvegarde de la grandeur et la sainteté du mariage chrétien, et le programme pratique vise l’hommage à nos pères. [5] De plus, le CED offre des ateliers sur la vie ménagère. Le 8 février 1954, les femmes reçoivent une technicienne de la compagnie Singer qui leur fait une démonstration de tous les accessoires de leur nouvelle machine à coudre. [6] Le Cercle sert de continuité à l’enseignement traditionnel offert aux filles et permet de prolonger la formation des femmes dans leur rôle traditionnel d’épouse mère. [7] Ainsi, il tient à « promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux du foyer », développer l’esprit de justice et de charité chrétiennes, de solidarités et d’entraide mutuelle, mais surtout, de favoriser l’éducation et l’instruction en vue du relèvement du foyer. [8] Ainsi, les activités offertes par le CED du Christ-Roy remplissent ces visées.

Pour interpeller les femmes à se joindre, le Cercle utilise beaucoup les journaux, dont plusieurs extraits se retrouvent dans les archives de la SHLM. Dans Le Richelieu, elles s’adressent souvent aux femmes des environs en écrivant que « c’est en vivant le Cercle que vous l’aimeriez, que vous l’apprécierez… À vous, Mlles, n’est-il pas dit quelque part : les hommes se passionnent pour les femmes qui savent leur cuisiner de bonnes friandises ?» [9] Les femmes répondent en grand nombre aux appels et se joignent au Cercle pour des raisons d’apprentissage et de sociabilité pour briser l’isolement des mères au foyer.[10]

En 1966, le Cercle d’économie domestique fusionne avec l’Union catholique des femmes rurales. Dès 1963, les discussions entre les deux associations débutent, en incluant aussi le Cercle des fermières qui se retire officiellement en 1965 du projet. [11]Selon l’ouvrage dirigé par Jocelyne Lamoureux, cette union est un mariage de raison puisque les deux associations rencontrent des difficultés. On choisit alors le nom « Association féminine (qui deviendra féministe plus tard) d’éducation et d’action sociale ». Ce nom reflète les deux stratégies fondamentales qui marquent son identité, soit l’éducation populaire et l’action sociale. Cependant, l’AFEAS, comme ces prédécesseurs, continue de s’inscrire parmi les mouvements de l’Église catholique. Cela suscite plusieurs débats au sein de l’association puisque le clergé tend à imposer ses visées, alors que les femmes affirment haut et fort qu’elles décideront elles-mêmes des orientations de l’Association.[12] Le groupe se tourne donc vers un mouvement plus large d’inspiration chrétienne, permettant ainsi aux femmes de s’affirmer comme des « femmes croyantes » et arrêter d’être perçues comme des « petites filles remplies de bonne volonté et d’apparente soumission. »[13]

À La Prairie, ce changement se fait peu ressentir, mais permet d’offrir une variété d’activités aux femmes et filles de 16 ans et plus. Leurs activités tournent autour de trois principes, soit une éducation populaire autonome, une éducation des femmes adultes et une formation axée sur l’action. Selon Jocelyne Lamoureux, « l’AFEAS a toujours été une association baromètre de la société. » [14]

L’AFEAS du Christ-Roy de La Prairie applique ces principes et propose de nombreuses activités à leurs membres et aux jeunes filles des environs. Alors que le CED était ouvert à toutes les femmes ayant à cœur le travail et la charité, l’AFEAS est « ouverte aux femmes qui désirent se joindre à un organisme éducatif et social. »[15] Selon un article publié dans le journal Le Reflet, le mouvement a pour but de renseigner la femme d’aujourd’hui sur tous les sujets concernant leur nouveau mode de vie. Selon les dirigeantes, les cadres de l’Association sont parfaits pour bien représenter les femmes puisque c’est un mouvement d’entraide et d’activités dynamiques. Elles donnent donc plusieurs cours, tels que l’art culinaire, la couture et le tissage ou encore des cours d’émaux sur cuivre. [16] Elles offrent aussi plusieurs activités sociales comme leur exposition d’artisanat annuel, juste à temps pour Noël. [17]

En 1983, l’AFEAS du Christ-Roy publie la programmation annuelle dans Le Reflet sous le thème « plus nombreuses à réagir aux changements », montrant le tournant plus féministe du groupe. Cette année-là, le dossier prioritaire de l’AFEAS est celui du statut de la travailleuse au foyer pour faire reconnaître tout l’apport qu’elle a dans la société et pour qu’elle soit considérée comme travailleuse à part entière. (Voir Camille Robert[18]) Les sujets d’étude porteront sur l’isolement des femmes au foyer, l’alcool au féminin, la sexualité chez les femmes, la vie économique, le stress et le rôle de la mère en 1984. L’Association en profite pour faire un retour sur ces activités. En effet, depuis 17 ans, l’AFEAS du Christ-Roy promeut la place de la femme dans la société et contribue grandement à des changements relatifs à leurs conditions de vie ; congés et allocations de maternité, mécanisme de protection de la résidence familiale, allocation au conjoint survivant âgé de 60-65 ans, gratuité des soins dentaires pour enfants de 13 ans et moins. L’AFEAS du Christ-Roi se préoccupe non seulement des femmes, mais aussi de la société en général. [19] C’est pourquoi, en 1984, elles offrent des ateliers divers, portant sur des sujets qui touchent surtout les femmes, mais aussi les hommes, qui sont les bienvenus à ces activités. Les sujets sont variés tels que l’acceptation de soi, l’amour-propre, être soi-même, l’autonomie, la tendresse au féminin et au masculin, la paternité et la maternité ou encore apprendre à se réserver du temps.[20] La condition féminine est au cœur de l’Association et vise à faire voir et insérer les femmes dans l’espace public. [21] C’est exactement ce que fait l’AFEAS du Christ-Roy avec ce programme.

En 1992, l’AFEAS du Christ-Roy fête ses 25 ans. À ce moment, l’Association comprend 70 membres qui se rencontrent chaque 2e jour du mois à la Maison-à-tout-le-monde. [22]

L’archive la plus récente de l’AFEAS conservée à la Société d’histoire de La Prairie date de 2000 et rapporte la marche organisée par l’AFEAS le 8 mars 2000 à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. En fin d’après-midi, une trentaine de femmes ont marché symboliquement dans les rues du Vieux-La Prairie à partir de la Maison-à-tout-le-monde. Elles terminent leur marche à la Résidence La Belle Époque où elles ont rencontré d’anciennes membres. Selon Claire Roy, relationniste pour l’AFEAS de La Nativité, « la marche visait aussi à sensibiliser la population à la marche mondiale des femmes qui aura lieu au mois d’octobre » suivant. [23]

Ainsi, les archives de l’AFEAS disponibles à la SHLM permettent de brosser un portrait du CED et de l’AFEAS de La Prairie et de mettre en lumière l’évolution et les buts des activités offertes par ces associations, à l’échelle locale et provinciale. Il est donc intéressant de constater la présence d’une association féminine et féministe à La Prairie, l’engouement autour de cette dernière et l’implication des Laprairiennes. Ces archives démontrent aussi l’évolution de la place des femmes dans la société québécoise, passant d’une vision religieuse, axée sur la femme au foyer et bonne épouse, à celle d’une femme travaillante, intégrée à la société et pleinement réalisée.

______________________________

[1] Le Collectif Clio, Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Éditions Le Jour, 1992, p.394.

[2] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 29 octobre 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[3] [Auteur inconnu], « Le chanoine H. Fortier, aumônier général », Le lingot : un journal du Saguenay, jeudi 15 janvier 1953, p.7.

[4] Cercle d’économie domestique, Procès-verbal, 22 mai 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1. ;

Il fut impossible de trouver le prénom de Mme Savard, Mme Lessard et Mme Bissaillon, elles sont toujours appelées par le nom de leur mari dans les archives et les journaux. Cela reflète bien les mentalités de l’époque concernant le mariage et la place de la femme. En effet, la société patriarcale et les mœurs religieuses sont à l’origine de cette coutume. C’était un moyen d’alimenter l’appartenance à la nouvelle famille de la mariée et plus d’assurer les lignées et les successions qui étaient transmis par le nom de famille de l’homme. De plus, la femme était perçue comme une mineur et son mari reprenait alors le rôle du père ; en adoptant le nom de son mari, elle est maintenant sous la tutelle d’un nouvel homme.

[5] [Auteur inconnu], « CED », Le Richelieu, 11 juin 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[6] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 4 février 1954, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[7] Häxan Bondu, Mobilisation féminine et régionalité : trajectoire de l’Union catholique des fermières (UCF), des Cercles d’économie domestique (CED) et de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1944-1976, mémoire de M.A (études et interventions régionales), Université du Québec à Chicoutimi, 2023, p.85

[8] Raymonde Grenon, « Les cercles d’économie domestique de la province ont pris naissance à Kénogami », Progrès du Saguenay, samedi 18 mai 1957, p.5.

[9] [Auteur inconnu], [Titre inconnu], Le Richelieu, 29 octobre 1953, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[10] H. Bondu, Mobilisation féminine et régionalité…, op. cit., p.81 et 107.

[11] Ibid., p.124.

[12] Jocelyne Lamoureux, Michèle Gélinas, Katy Tari, Femmes en mouvement Trajectoires de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS), 1966-1991, Montréal, Boréal, 1993, p.44 et 50.

[13] Ibid., p.78.

[14] Ibid., p.232.

[15] [Auteur inconnu], « AFEAS du Christ-Roy », Le Reflet, 15 septembre 1988, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[16] [Auteur inconnu], « L’A.F.E.A.S. qu’est-ce que c’est », Le Reflet, 22 décembre 1966, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[17][Auteur inconnu], « AFEAS du Christ-Roy à Laprairie », Le Reflet, 10 novembre 1987, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[18] Camille Robert et Louise Toupin (dir.), Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage, 2018, 198 p.

[19] [Auteur inconnu], « l’A.F.E.A.S. reprend ses activités sous le thème : plus nombreuses à « Réagir aux changements », Le Reflet, 24 septembre 1983, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[20][Auteur inconnu], « L’A.F.E.A.S. de la Nativité », Le Reflet, 7 décembre 1983, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[21] H. Bondu, Mobilisation féminine et régionalité…, op. cit., p.137 et 150.

[22] [Auteur inconnu], « AFEAS de la Nativité de Laprairie – 25 ans », Le Reflet, 26 avril 1992, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

[23] [Auteur inconnu], « Les femmes de l’AFEAS Laprairie marchent pour souligner le 8 mars », Le Reflet, 18 mars 2000, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, Collection Laprairie d’hier et d’aujourd’hui, boite 1-2-4B, dossier AFEAS, P6S3D1.

Chères et chers membres et bénévoles, le vendredi 13 juin, je quitterai mes fonctions d’archiviste-directrice générale à la SHLM. Près de cinq années passées en votre compagnie. Déjà !

Je suis arrivée à la SHLM en pleine crise du coronavirus à l’automne 2020 en tant qu’archiviste. Pandémie oblige, le seul lien « étroit » que j’ai eu le privilège d’entretenir est celui avec les archives de la SHLM durant l’hiver 2020-2021. Oui, un privilège.

J’ai découvert un coin de pays et sa riche histoire à travers les fonds d’archives qui y sont conservés et que j’ai pu traiter. Je n’ai contracté aucun virus… sauf celui de vouloir les explorer et les faire connaître ! Ce qui s’est traduit concrètement par la création d’une séance d’Archives à voix haute lors du 50e de la SHLM en 2022, présentée à plusieurs endroits, et à nouveau le 1er octobre prochain à Candiac. Ou encore par la mise sur pied des Visites effrayantes à l’automne 2024 avec les guides.

Au printemps 2021, le conseil d’administration m’accordait sa confiance en adjoignant la fonction de directrice générale à celle d’archiviste. Une magnifique opportunité. Moult, nouvelles tâches. Une expérience tous azimuts et la possibilité d’apporter mes couleurs à la SHLM. Toutefois, je constate que travailler à temps plein dans les archives me manque : on ne sort pas les archives de l’archiviste !

Ainsi, j’ai accepté un nouveau poste de « Technicienne régionale en gestion des archives » à la MRC des Maskoutains. Je serai en quelque sorte une « archiviste volante » intervenant dans diverses municipalités autour de Saint-Hyacinthe. Tout un changement ! Toutefois, les connaissances et les expériences acquises à La Prairie ne seront pas vaines puisque je me rallierai aux bénévoles sporadiquement.

C’est donc avec émotion que je vous quitte, la belle gang des passionnés de la SHLM, mais c’est avec le cœur satisfait d’avoir pu mettre l’épaule à la roue de la Société d’histoire, comme tant d’autres depuis plus de 50 ans.

Monsieur David Barrette, guide à la SHLM depuis 2 ans, assurera l’intérim jusqu’en août 2025. Avec un baccalauréat en histoire, un certificat en archives et surtout ayant la passion pour l’histoire et le patrimoine, David est à sa place à la SHLM !

Au plaisir de vous recroiser !

Les festivités de la Saint-Jean-Baptiste sont de retour après une année d’absence dans le parc du Sentier du Vieux-Fort de La Prairie le 24 juin prochain et la SHLM sera responsable de l’organisation d’un camp militaire de l’époque de la Nouvelle-France.

Ce camp sera animé par les membres de la Garnison de Montréal, groupe de reconstitution historique spécialisé sur l’époque des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France (1685-1760).

Venez passer la journée avec les vaillants soldats qui ont défendu le fort de La Prairie à l’époque des rois Louis XIV et Louis XV.

Plusieurs activités sont prévues : défilé militaire, école du soldat pour les jeunes, atelier sur l’histoire de l’uniforme et visite du campement de la garnison.

Nos locaux seront ouverts toute la journée et les visites guidées seront gratuites.

Bonne Saint-Jean-Baptiste !

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du doyen de nos membres.

Monsieur René Barbeau est décédé le vendredi 23 mai dernier à l’âge vénérable de 102 ans.

Il avait fêté son dernier anniversaire de naissance le 30 avril. J’ai eu le privilège de passer une entrevue d’histoire orale avec monsieur Barbeau en 2024.

Ses mémoires vivantes du passé de La Prairie sont précieusement conservées dans nos archives.

Départ de madame Caroline Laberge

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration de la SHLM, le 8 mai dernier, notre archiviste et directrice générale, madame Caroline Laberge, nous a annoncé qu’elle quittait son poste pour un nouvel emploi avec la MRC des Maskoutains. Femme de cœur et de tête,

Caroline a toujours su mener à terme les projets spéciaux de la SHLM (conférences, expositions estivales, archives à voix haute, Société d’histoire de la seigneurie de La Prairie, les visites effrayantes…) et gérer avec brio les opérations quotidiennes avec nos bénévoles et nos membres.

C’est le cœur lourd que nous avons accepté sa démission et son mandat à la SHLM s’est terminé le 13 juin dernier. Nous tenons ici à la remercier pour ses quatre années avec nous et nous lui souhaitons les meilleurs succès dans ses nouvelles fonctions. C’est monsieur David Barrette, étudiant en archivistique et ancien guide, qui assurera l’intérim jusqu’à l’automne. Le conseil d’administration décidera de la suite des choses à ce moment-là.

Au revoir, Caroline, à bientôt et merci encore !

Antoine Simonato, président