- Au jour le jour, octobre 2025

Le terminus 1836

Sur les traces du premier chemin de fer au Canada

Inauguré le 15 septembre 2025, le Terminus 1836 est un nouvel espace commémoratif qui rappelle un moment fort et déterminant de l’histoire, l’inauguration du premier chemin de fer au Canada, reliant La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il comprend un pavillon évoquant l’ancienne gare disparue, des panneaux d’interprétation, une réplique de la voie ferrée et une œuvre d’art public signée Claude Millette. Il est situé derrière le garage Shell, à la jonction de la rue Saint-Philippe et de la piste cyclable, à proximité du stationnement du Complexe multifonctionnel Guy-Dupré.

Le terminus 1836 est une initiative de la Ville de La Prairie. La SHLM y a contribué directement, puisque c’est elle qui, en 2023, avait amorcé la mise en valeur de l’emprise du premier chemin de fer en regroupant les partenaires concernées, notamment la Ville de La Prairie, le Collège Jean-de-la-Mennais, Exporail, Vigile verte et Track.

À la lecture des panneaux, le visiteur peut s’imaginer que le Terminus 1836 était un véritable carrefour, car ce premier chemin de fer reliait essentiellement Montréal aux États-Unis, notamment Albany et New York. La Prairie servait de lieu de transition vers Saint-Jean où les passagers poursuivaient leur route par voie d’eau sur le Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson.

N.D.L.R. Le signataire de cet article est le véritable initiateur du projet « Le terminus 1836 ». Nous lui devons la recherche historique, la rédaction des textes et les interventions auprès des autorités concernées. Son travail acharné et compétent a mené à la réalisation du Terminus 1836.

- Au jour le jour, janvier 2023

Sur les traces de l’emprise du premier chemin de fer au Canada

Construit en 1836, le premier chemin de fer au Canada a relié La Prairie à Saint-Jean. N’est-ce pas un événement unique dans l’histoire de La Prairie? On en trouve des rappels dans les monuments qui ont été érigés au fil du temps dont le plus important est sans doute celui situé à l’angle des rues Saint-Ignace et Saint-Henri. Mais, au-delà de ces commémorations, on peut se demander ce qu’il reste aujourd’hui du chemin de fer de 1836. Eh bien, sachons qu’il reste encore des traces très impressionnantes et si bien conservées qu’elles peuvent être mises en valeur. Les voies ferrées ont certes disparu, mais l’emprise sur laquelle elles ont été construites a laissé des traces, et elles sont toujours là.

La première question qui vient à l’esprit : mais où donc passait ce premier chemin de fer ? On sait que dans le territoire de la ville de La Prairie il suivait une ligne droite à partir du fleuve d’où arrivaient les passagers et les marchandises en bateau à vapeur. Il couvrait une distance de 8,3 km jusqu’à la jonction où, en 1851, il sera remplacé par une voie ferrée qui se rendra à Saint-Lambert pour y enjamber plus tard le pont Victoria. Or, 6,8 km de ces 8,3 km sont toujours repérables sur le territoire de La Prairie, soit près de 80 %.

On peut distinguer quatre tronçons. Le premier relie l’A-132 à la rue du Maire sur une distance d’environ 1 km dans l’axe de la rue de la Levée. Le second prend le relai sur 1 km derrière le collège Jean de la Mennais en ligne droite avec la piste cyclable qui longe l’ancienne briqueterie. L’emprise disparaît malheureusement par la suite, effacée lors de l’aménagement des quartiers du Grand Boisé et Symbiocité. Le troisième tronçon réapparaît au-delà de l’A-30 sur 2,3 km, jusqu’à la limite de l’ancienne commune, dont 1,5 km bien conservé. Le dernier tronçon, d’une longueur de 2,5 km, relie la frontière de l’ancienne commune à l’intersection avec la voie ferrée actuelle menant au pont Victoria située à 400 mètres au nord du chemin de la Bataille.

À qui appartiennent ces tronçons ? La ville est le principal propriétaire. Elle possède 51 % des 6,8 km de l’emprise repérable, suivi par Poirier, un entrepreneur immobilier, avec 34 %, et, finalement, le collège Jean de la Mennais et la Société d’agriculture du coté de La Prairie qui, ensemble, totalisent 15 %. La carte ci-dessus et le tableau suivant résument l’importance de chacun des tronçons repérables et précisent le nom du propriétaire.

| Tronçon | Longueur km | Propriétaire | Longueur

% |

| Du village | 1,0 | Ville de La Prairie |

51 |

| Chemin de la Bataille | 2,5 | Ville de La Prairie | |

| Fontarabie | 2,3 | Poirier (entrepreneur) | 34 |

| Jean de la Mennais | 1,0 | Collège Jean de la Mennais et Société d’agriculture du comté de La Prairie |

15 |

| TOTAL EMPRISE | 6,8 | 100 |

Le tronçon du village

Cette partie de l’emprise comprend deux sections. La première, longue de plus de 300 mètres et se terminant à la rue Notre-Dame, est de loin la plus importante puisqu’on y retrouvait en 1836 les infrastructures qui ont marqué la révolution des transports du début du XIXe siècle : le chemin de fer, la gare, le quai où arrivaient et partaient les bateaux à vapeur. Il faut y ajouter le moulin seigneurial des Jésuites. Bien qu’il ait été construit à la fin du XVIIe siècle, il faisait partie de ce qui formait alors le pôle d’activité le plus important de La Prairie.

La deuxième section se confond avec la rue de la Levée et relie la rue Notre-Dame à la rue du Maire sur près de 700 mètres. Elle rappelle la renaissance du chemin de fer à La Prairie après son interruption en 1851.

Plus tard, en 1936, les Entreprises Lallemand de Montréal, encore aujourd’hui un leader mondial de la levure, implantent une usine dans la zone industrielle du village. Elle y restera jusqu’en 1971. Plusieurs citoyens de La Prairie qui ont vécu dans cette partie de la ville se rappellent avoir traversé cette voie ferrée.

Le tronçon Jean de la Mennais

Le tronçon Jean de la Mennais (JDLM) fait le lien entre la rue du Maire et la limite sud du quartier du Grand Boisé. Il se déploie sur environ un kilomètre entre d’un côté la briqueterie et, de l’autre, le collège JDLM et des installations sportives de la ville de La Prairie.

Une première section se confond avec une aire de conservation que le collège vient d’aménager (plantation d’arbres). Elle conduit à une deuxième section où elle prend la forme d’une piste cyclable menant vers le quartier du Grand Boisé.

Ici, l’emprise est en grande partie située sur la propriété de la Société d’agriculture du comté de La Prairie qui possède également les terrains du Marché des jardiniers, du parc Lucie-Roussel et de Botanix. La ville détient un bail à long terme. Cette piste est reliée à celle qui borde le chemin de Saint-Jean, puis bifurque à droite en côtoyant Botanix pour rejoindre finalement l’emprise.

Le tronçon Fontarabie

Ce tronçon est situé entre la route 217 et la limite sud de l’ancienne commune. Il est traversé par la rivière Saint-Jacques presque en son milieu. Ce tronçon comprend deux sections. La première relie la route 217 à la rivière Saint-Jacques sur une distance de 770 mètres. Les traces de l’emprise et du pont qui enjambait la rivière sont à peine perceptibles.

Une photo du pont datant de 1971 montre que les piliers étaient encore en bon état à cette époque.

La deuxième section fait le lien entre la rivière Saint-Jacques et la limite sud de l’ancienne commune.

C’est dans cette partie longue de 1,7 kilomètre que l’on peut admirer l’emprise dans l’état qui s’approche beaucoup sans doute de ce qu’elle était à l’origine. Elle est actuellement utilisée par des amateurs de VTT et de motoneiges qui en assurent l’entretien en vertu d’une entente avec le propriétaire.

On y accède par un sentier à partir du chemin de Saint-Jean, vis-à-vis du chemin de Fontarabie.

Le tronçon chemin de la Bataille

Long de 2,5 km, le tronçon du chemin de la Bataille relie la frontière de la commune à la voie ferrée qui assure le lien entre Saint-Jean et Saint-Lambert. Il est unique en ce qu’il traverse des terres agricoles sur toute sa longueur. L’emprise est nettement visible sur un kilomètre dans sa partie surélevée. La ville de La Prairie en est le propriétaire.

Ce tronçon est particulièrement riche sur le plan patrimonial, non seulement en raison de la qualité de la partie surélevée de l’emprise, mais aussi parce qu’elle fait le lien entre le passé et le présent.

En effet, le segment de 425 mètres entre le chemin de la Bataille et la voie ferrée actuelle impressionne par la surélévation très nette de l’emprise et le fait qu’elle ait été bien conservée. Il s’agit d’un héritage exceptionnel.

Une grande partie du corridor de l’emprise de 1836 a été protégée. Il reste maintenant à mettre en valeur ce patrimoine unique.

- Au jour le jour, novembre 2014

La fermeture de l’église du Christ-Roi

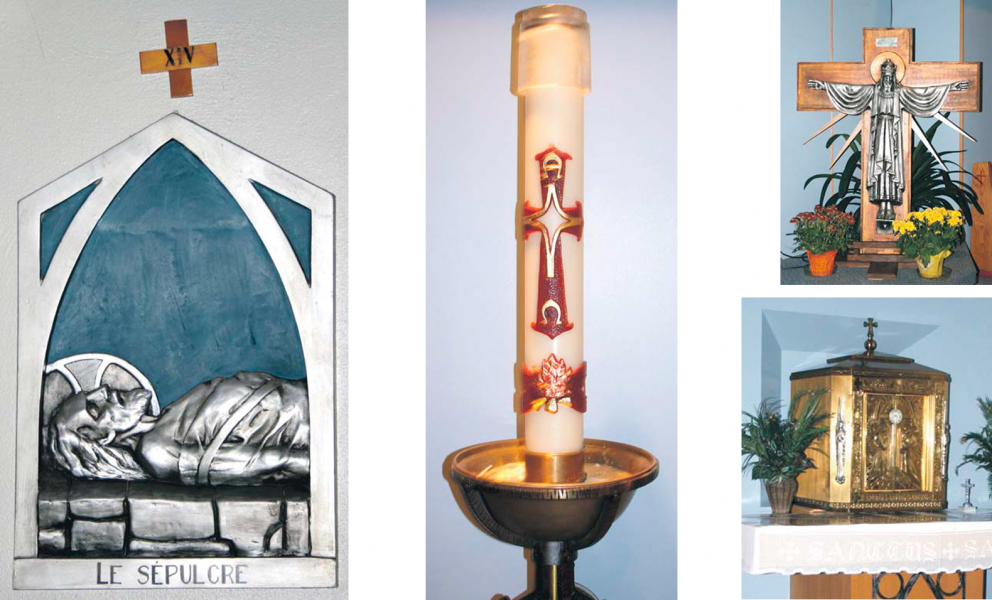

Le déclin de la pratique religieuse représente sans doute un des phénomènes les plus caractéristiques de la fin du XXe siècle. Il n’est pas sans importance puisqu’il rompt avec une tradition plus que séculaire. Sa signification donne lieu à diverses interprétations mais, pour les administrateurs des assemblées de fabrique, elle est on ne peut plus claire : c’est une catastrophe, car elle entraîne une baisse substantielle des revenus.

C’est ainsi que l’église du Christ-Roi de La Prairie a dû fermer ses portes au début de l’année 2014. Construite en 1955, l’église a été cédée à la Ville qui, en retour, s’engage à mettre à la disposition de la paroisse des locaux à des fi ns pastorales durant 25 ans. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus vaste touchant également les églises de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu, qui ont fait l’objet d’ententes semblables en 2014.

C’est le 19 mars 1954 que l’évêque de Saint-Jean-de-Québec, Mgr Anastase Forget, adopte le décret de l’érection canonique de la paroisse du Christ-Roi, qui compte alors quelque 300 jeunes familles, soit environ 1000 habitants. Son territoire est découpé à même celui de la paroisse mère de la Nativité de la Sainte-Vierge. À cette époque où la pratique religieuse ne suscite que peu de doute et où l’automobile n’est pas aussi répandue qu’aujourd’hui, la décision de créer une nouvelle paroisse va de soi.

On dit que le nom de Christ-Roi venait combler un vide dans le diocèse puisqu’aucune paroisse ne lui était consacrée et, qu’en outre, Mgr Anastase Forget y était particulièrement attaché ; sa devise était :

« Il faut qu’Il règne ».

Rapidement, l’évêque charge Germain Legrand, nommé curé en avril 1954, de former une assemblée de fabrique. Huit marguilliers sont élus : Urgel Godin (marguillier en charge), Léopold Lamarre, Philippe Bourdeau, Henri Morency, Gérard Bérubé et Bernard Lemieux.

Ce sont les pionniers de la paroisse et ils ne tardent pas à se mettre au travail. À cette même réunion, ils décident d’amorcer la construction de l’église, dont « le coût ne doit pas dépasser 60 000 $. »

Germain Legrand sera l’âme non seulement de ce projet, mais du développement de la paroisse. Pouvait-il en être autrement ? Encore dans les années cinquante, le curé détenait une autorité considérable. L’influence de Germain Legrand a été d’autant plus grande qu’il a su dès son arrivée s’attirer la sympathie de la population. Déjà, en 1953, donc avant sa nomination, l’évêché l’autorise à parcourir les rues de sa future paroisse pour en tracer les limites. L’opération est délicate, car la paroisse du Christ-Roi ne peut exister sans que celle de la Nativité sacrifie une partie de son territoire. La frontière entre les deux est tracée sur la rue Levée. Le nouveau curé est finalement bien accueilli.

- Au jour le jour, novembre 2014

La fermeture de l’église du Christ-Roi (Partie 2)

La nouvelle église sera située en un lieu central sur un terrain appartenant à la ville, à l’intersection des rues Lavoie et Rouillier, que la paroisse acquiert pour la somme symbolique de 1 $. Mais son architecture sera modeste, car la mode n’est plus aux temples gigantesques. Humble et pratique, l’église du Christ-Roi reflétera une tendance apparue autour des années trente, particulièrement dans les quartiers urbains. C’est ainsi qu’en quelques années, on passera de l’église triomphante à une salle-église, comportant deux paliers : le sous-sol servant de salle paroissiale et l’étage supérieur étant réservé au culte. C’est l’architecte Gérard Charbonneau qui est chargé de préparer les plans. Il propose un modèle inspiré des plans d’une église qu’il vient de construire à Joliette. Le curé Legrand refuse; il veut une église plus simple et moins coûteuse. Les travaux s’amorcent dès le printemps 1954.

À cette époque, environ 60 % des paroissiens travaillent dans les briqueteries. L’église doit donc être construite en briques. Malgré la forte demande des marchés extérieurs, le curé Legrand parvient à avoir suffisamment de briques pour son église, et à un bon prix. Il réussit également à susciter la générosité d’entrepreneurs et d’hommes de métier qui apporteront leur contribution bénévole à la construction de l’église. Ils seront nombreux à y travailler sous la direction du curé Legrand qui agira comme un véritable chef de chantier. C’est l’époque : l’autorité du curé est grande. Mais il est aussi près de ses paroissiens, car il n’hésite pas à prendre la pelle et le marteau, sans se départir de sa soutane noire comme c’était la coutume à l’époque. Une telle collaboration était encore possible dans les années cinquante. Dix ans plus tard, le climat avait complètement tourné.

Il faudra tout l’été et l’automne de 1954 pour terminer l’église. Le presbytère est construit la même année. La première messe est célébrée solennellement le 30 janvier 1955 même si les paroissiens doivent se contenter de chaises et qu’il manque encore quelques accessoires.

Le financement ne sera pas facile. La Caisse populaire de La Prairie n’a qu’une année d’existence ; elle n’a donc pas les épargnes nécessaires pour consentir un prêt. La fabrique se tourne alors vers la Caisse populaire de Montréal qui lui avance les 60 000 $. Comment rembourser une telle somme alors que les paroissiens gagnent des salaires modestes ? La dîme ne rapporte annuellement que 1,50 $ par famille et la quête dominicale, la Part de Dieu, ne dépasse pas 10 à 20 sous par foyer. Les recettes du dimanche suffisent à peine à payer l’électricité. C’est le curé Legrand qui encore une fois trouve la solution. Il fait appel à la générosité des bons amis qu’il a conservés dans les paroisses de Varennes, Boucherville et Chambly où il a oeuvré comme vicaire. La réponse ne se fait pas attendre : il reçoit des dons de 16 000 $ la première année et 11 000 $ la deuxième. À Noël 1956, l’église aura ses bancs grâce à de généreux donateurs.

- Au jour le jour, novembre 2014

La fermeture de l’église du Christ-Roi (Partie 3)

La paroisse est donc bien en place, il reste maintenant à la faire vibrer. Dès le départ, elle devient le carrefour de plusieurs organismes qui établissent leur résidence dans le sous-sol ou la sacristie de l’église. C’est le cas du Cercle d’économie domestique, de l’AFEAS, de l’Âge d’or, des Dames de Sainte-Anne, de la Ligue du Sacré-Coeur, des Chevaliers de Colomb, du mouvement charismatique, du mouvement Cursilo, de l’Association Marie-Reine, des Alcooliques Anonymes, etc. L’église demeurera jusqu’à sa fermeture le lieu de rassemblement des nombreuses associations qui animeront la vie communautaire et religieuse du Christ-Roi.

Mais la paroisse devra faire face à des bouleversements considérables, car la modernité frappe à la porte de l’Église. Le concile Vatican II (1962-1965) va susciter beaucoup de changements, et la société elle-même, encore plus. La paroisse du Christ-Roi vivra donc les bouleversements de son Église et de son époque. Durant une bonne décennie, elle s’appuiera sur les traditions encore bien vivantes d’un catholicisme séculaire, mais elle devra par la suite composer avec les nouvelles orientations du concile Vatican II et les nouvelles attentes des paroissiens. La liturgie suivra l’air du temps. C’est le début d’un temps nouveau et des messes rythmées organisées par les jeunes, avec une chorale de jeunes. Malgré les adaptations parfois difficiles, la pratique religieuse demeure forte. Par exemple, en 1969, quinze ans après la fondation de la paroisse, on y célèbre encore six messes le dimanche (7 h, 8 h 30, 9 h 39, 10 h 30, 11 h 30 et 17 h).

Mais les réformes du concile continuent à se faire sentir dans les années 70 en laissant une plus grande place aux laïcs. Un Conseil de pastorale paroissiale (CPP) est créé. Composé d’une trentaine de personnes, il encadre un ensemble de fonctions qui, autrefois, étaient assumées par le curé et son vicaire. Par exemple, des bénévoles sont impliqués dans la communion, la préparation au baptême, la pastorale scolaire, l’animation des chants liturgiques, la décoration, la garderie d’enfants, la chorale, etc.

Ainsi, durant les deux premières décennies, la paroisse du Christ-Roi connaît un dynamisme impressionnant, une vie paroissiale intense et structurée. Mais elle commence aussi à ressentir, comme partout ailleurs au Québec, une diminution de la pratique religieuse. Cette période coïncide en gros avec la cure de Gérard Legrand qui se retire en 1976, après 22 années à la tête de la paroisse. Il y demeurera toutefois attaché comme vicaire jusqu’en 1986. Il passera donc 32 ans de sa vie religieuse dans la paroisse du Christ-Roi. Curé fondateur, il aura connu l’église traditionnelle où il était encore possible d’ouvrir une paroisse, d’y construire une église à la main et d’y rassembler la presque totalité des résidents et paroissiens. Il aura aussi été témoin des bouleversements qui ont secoué l’Église, désormais confrontée à un déclin de la pratique religieuse et à la marginalisation de la pensée religieuse.

Pas moins de sept curés ou modérateurs prendront la relève au cours des décennies suivantes, où diverses tentatives seront mises de l’avant pour raffermir la foi et la pratique des paroissiens (voir l’encadré sur la page suivante). Mais la tendance au déclin est puissante, particulièrement au Québec. Les paroisses ont peine à survivre. Commence alors une réorganisation en profondeur des limites paroissiales dans toutes les régions de la province. Les autorités diocésaines lancent une vaste opération de regroupement des paroisses. La Prairie en sortira partiellement gagnante. Une nouvelle paroisse est créée en 2004 et porte le nom de la première paroisse érigée dans la région, la Nativité de la Sainte-Vierge. Elle regroupe Christ-Roi, St-Philippe, Saint-Mathieu, Saint-Marc (Candiac). Le secrétariat de la nouvelle paroisse est situé à La Prairie, dans le presbytère qui voisine l’église de la Nativité. Mais cette réorganisation entraîne aussi la disparition de la paroisse du Christ-Roi.

Commence parallèlement une réflexion sur les églises et l’ensemble des bâtiments des paroisses. Le conseil de fabrique n’arrive plus à boucler son budget. Il doit réduire les dépenses. En 2014, les églises de Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Christ-Roi sont cédées aux municipalités. Les terrains sont vendus (sauf au Christ-Roi) et les églises données. Le cas de Candiac est déjà réglé depuis longtemps puisque l’espace qui fait office de temple religieux est incorporé dans le Complexe Roméo. V.-Patenaude.

La cérémonie de fermeture de l’église du Christ-Roi a eu lieu le 23 novembre en présence de l’évêque du diocèse, monseigneur Lionel Gendron. Elle fut suivie le samedi suivant par une cérémonie d’accueil à l’église de La Nativité. Une page d’histoire venait d’être tournée. Une courte histoire, à peine soixante ans, mais qui résume des moments charnières de l’évolution de l’Église. Et les plus âgés pourront dire que la même génération a été témoin à la fois de la construction et de la fermeture de leur église paroissiale. Comme quoi les temps changent, et rapidement.

Sources :

Histoire de la paroisse du Christ-Roi publiée en 1999 à l’occasion du 45e anniversaire de fondation.

Notes documentaires de madame Claire Bernachez : histoire de l’Album souvenir de 1999, découpures de presse, résumés des différentes étapes de la vie paroissiale de 1954 à 2014, et autres textes. Ces documents complétaient l’entrevue que j’ai eue avec madame Bernachez, le lundi 9 juin 2014.

Entrevue avec Réjean Poirier, ancien curé de la nouvelle paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie, le jeudi 30 octobre 2014.

- Au jour le jour, novembre 2014

Une tentative de démocratisation de l’Église

D’autres curés ou prêtres modérateurs succéderont à Germain Legrand : Jude Péloquin, Neil Asselin, René Perron, Gilles Desrocher (prêtre modérateur), Pierre Sung (prêtre modérateur), Bernard Savoie (prêtre modérateur) et Réjean Poirier. La nomination par l’évêque, à partir de 1991, d’un prêtre modérateur, et non pas d’un curé, reflète les tentatives de l’Église de s’adapter au nouveau contexte. La direction pastorale est désormais confiée à une équipe (équipe pastorale), et le curé, qui en était jadis seul responsable, devient un modérateur, c.-à-d. celui qui cherche à rassembler, à unifier. Il s’agit en réalité d’une forme de démocratisation de l’action pastorale de l’Église, d’une implication directe des laïcs dans la transmission du message évangélique. Ce courant semble avoir été minoritaire dans l’église québécoise, du moins dans la région de Montréal, et il n’aura duré qu’un temps, puisque, dès 2005, Réjean Poirier est nommé curé, avec toute l’autorité que comporte le statut (la cure des âmes), après une période de transition de trois ans. Il en fut ainsi dans le tout le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Cette innovation, dit-on, n’était pas conforme aux dispositions du droit canon.