Au jour le jour, février 2006

Voici une courte chronique publiée par Pierre-Georges Roy et faisant état du premier mariage en Nouvelle-France, du premier mariage célébré en Nouvelle-Angleterre, du baptême du premier Québécois mâle et de celui de la première Québécoise.

Le premier canadien

Il est évident qu'il s'agit ici du premier enfant né de parents français. Il ne peut être question des Sauvages puisque ceux-ci se contentaient du grand livre de la nature et ne tenaient pas de registres d'état civil.

Le premier registre de baptêmes, mariages et sépultures de Québec fut ouvert en 1621. Le 26 août 1621, Guillaume Couillard épousait Guillemette Hébert, fille de Louis Hébert, le premier colon de Québec. C'est là, incontestablement, le premier mariage enregistré à Québec et dans toute la Nouvelle-France.

Deux mois et demi auparavant, remarque M. l'abbé Ferland, savoir le 12 mai 1621, avait lieu le premier mariage célébré dans la Nouvelle-Angleterre, celui d'Edward Winslow et de Susannah White.

Le 24 octobre 1621, le Père Denis, Récollet, baptisait, à Québec, Eustache Martin, fils d'Abraham Martin dit l'Écossais et de Marie Langlois. L'acte de baptême de cet enfant ouvre le « Catalogue des baptisés à Québec depuis environ 1621 jusqu'à 1640 ». Le texte dit : « Le 24 octobre 1621, le Père Denis, Récollet, faisant fonction de curé à Québec, baptisa Eustache, fils d'Abraham Martin dit l'Écossais et de Marguerite Langlois. M. Eustache Boullay fut parrain, et Guillemette Hébert, épouse de Guillaume Couillard, fut marraine. » Eustache Martin, il n'y a aucun doute sur ce point, fut le premier fils de Français né à Québec. Nous pouvons donc le considérer comme le premier Québécois. À part la mention de son baptême par le Père Denis, nous n'avons aucune précision quelconque sur Eustache Martin. Nous avons le droit de présumer qu'il mourut en bas âge. Le deuxième baptême enregistré à Québec fut celui de Marguerite Martin, sœur d'Eustache Martin. Elle fut baptisée le 4 janvier 1624 : « Le 4 janvier 1624, le P. Paul, Récollet, baptisa, à Québec, Marguerite, fille d'Abraham Martin et de Marguerite Langlois. Thierry Desdames fut parrain, et Marguerite LeSage, marraine. » Marguerite Martin devint, le 22 mai 1638, l'épouse d'Étienne Racine. Si le premier québécois ne laissa pas de postérité, il n'en fut pas de même de la première québécoise, car les descendants de Marguerite Martin, mariée à Étienne Racine, se comptent aujourd'hui par milliers.

Texte tiré de Toutes petites choses du Régime français, par Pierre-Georges Roy, 1ère série, 1944.

Texte présenté par monsieur Raymond Monette.

La collection Chronica regroupe une série de précieux documents historiques numérisés qui se veut un outil fort utile aux chercheurs en histoire et en généalogie.

Notre Société dispose déjà des Chronicas 1, 2, 4 et 6 à son centre de documentation.

J’ai exploré pour vous le dernier CD-ROM de la collection, le Chronica 6, publié par les Editions Archiv-Histo.

Ce dernier est consacré à la fameuse série du Bulletin de Recherches Historiques dont les 27 521 pages furent numérisées en trois parties. Le Chronica 6 constitue la première partie et comprend les volumes 43 à 70 du Bulletin, soit ceux des années 1943 à 1968. Les deux autres parties suivront.

Comme dans le cas de chacun des CDROM de la collection, l’usager dispose du même logiciel de recherche, Folio Bound Views, qui permet de retracer et de voir à l’écran tous les passages qui renferment le mot cherché, parmi l’ensemble des 28 volumes.

Une fonction d’aide permet à l’utilisateur novice de se familiariser avec cet outil de recherche. Ainsi, en tapant « Laprairie », on obtient 73 occurrences apparaissant dans le texte en surlignés jaunes. Vu que tous les mots sont indexés, l’usager peut aussi connaître les diverses autres graphies existantes. Dans notre exemple, on voit effectivement que les mots « laprarie » et « laprari » figurent dans le texte, chacun une fois. Le premier, dans un article sur Jean-Baptiste Raymond, député de Huntingdon et le second, dans un inventaire des biens d’un marchand en 1772.

Si l’usager cherche un événement qui s’est produit à Laprairie, il réduira les occurrences, en écrivant chaque fois sa requête entre des guillemets, à 34 avec « à Laprairie » et à 4 avec « à La prairie ».

Si c’est le Fort de Laprairie qui l’intéresse, il trouvera, en utilisant la même technique, 4 occurrences avec cette orthographe et une en plaçant un espace entre La et prairie. En tapant « forts de laprairie », au pluriel, deux autres articles seront aussi repérés.

Le chercheur peut donc raffiner sa recherche à sa guise, sans oublier toutefois les diverses possibilités. Les plus expérimentés aimeront se servir des opérateurs disponibles tels que ET, OU, SAUF, décrits à la section Aide.

Si un auteur vous intéresse, tapez son nom pour le trouver : « E Z Massicotte » donne 152 occurrences. Pour le Bulletin d’une année en particulier, il suffit d’en taper l’année.

Une fonction d’impression permet de faire imprimer un article au complet ou seulement un passage; n’oubliez donc pas de rapporter le fruit de vos recherches! Et, plus besoin de monter dans l’escabeau pour atteindre un exemplaire du Bulletin de Recherche!

Comme on le constate, la politique et les politiciens sont constants et égaux à eux-mêmes. De même, en politique, parfois c'est gai, moins gai, plus gai ou pas gai du tout, sans jeu de mots. Enfin, dans la rivalité anglais-français, pour une fois, on a gagné.

Raymond Monette

Avant et après les élections

Les hommes politiques ou, si l'on préfère, les politiciens, ne changent pas, qu'ils soient des siècles passés ou des temps présents, ils flattent le peuple pour se faire élire et une fois élus, ils agissent à leur guise. Nous avons justement sous les yeux les manifestes de la plupart des candidats du district de Québec qui, à nos premières élections politiques en 1792, briguèrent les suffrages populaires. Parmi les anglais, George Allsopp, William Grant, John Young, Adam Lymbumer, William Lindsay, Robert Lester, David Lynd, Matthew MacNider, James Dunlop, etc., etc., prirent la peine de faire traduire leurs manifestes en français et de les publier dans la Gazette de Québec. Tous promettaient de traiter les deux éléments de la population avec une égale justice afin, comme le disait l'un d'eux, de faire jouir tout le monde des bienfaits de la nouvelle constitution. Les Canadiens français crurent à ces belles promesses et votèrent pour des candidats qui ne comprenaient pas même leur langue. Une fois élus, les députés devaient se choisir un orateur ou président. Au moins quatre-vingt-dix pour cent des électeurs étaient de langue française. Il était bien raisonnable d'élire un orateur de leur sang et de leur langue. M. J.-A. Panet fut proposé, et les députés de langue anglaise votèrent unanimement contre lui afin d'élire un Anglais à la présidence. Voilà comment on récompensait les voteurs canadiens-français de leur générosité. Ceux-ci, heureusement, votèrent tous pour le même candidat, et, comme on le sait, c'est l'honorable Jean-Antoine Panet qui fut élu. M. Panet resta orateur de la Chambre d'Assemblée jusqu'à 1814. C'est une des belles figures de notre histoire politique.

P.-G. Roy, Les petites choses de notre histoire, 7e série.

Le soir du 18 janvier dernier, la température, peu clémente au départ, s'est ensuite envenimée par une chute de verglas qui a rendu les trottoirs très glissants et les routes très dangereuses. Pourtant, un bon nombre de personnes s'étaient déplacées pour venir entendre monsieur Michel Barbeau nous parler des Huguenots.

Le conférencier nous a d'abord instruits sur les origines historiques de cette faction du protestantisme que l'on nomme aussi calvinisme. Monsieur Barbeau nous a ensuite expliqué les terribles guerres de religion qui en ont découlé dont un des points culminants a été la célèbre Saint-Barthélémy. Il nous a aussi expliqué l'expansion de cette nouvelle religion et son influence malgré les tentatives du clergé et des gouvernements qui y étaient hostiles pour l'éradiquer.

Enfin, et c'était là le point important, l'orateur en est arrivé à l'influence du mouvement huguenot en Amérique et, particulièrement, en Nouvelle-France. Il a particulièrement insisté sur le phénomène de l'abjuration et sur l'influence de grands personnages de notre histoire dont les origines étaient huguenotes, comme Frontenac ou Montcalm.

Toutefois, bien que le présentateur soit allé au-delà du temps normalement imparti pour ces conférences, il est dommage qu'il n'ait pu développer plus longuement certains aspects de son sujet. Par exemple, les motifs religieux à l'origine du schisme ont été à peine effleurés. D'autre part, il aurait été intéressant d'en savoir un peu plus sur les conséquences à long terme de cette présence huguenote sur la mentalité des canadiens-français.

Car certains d'entre vous se souviendront peut-être que, dans plusieurs de nos contes folkloriques, on associe le diable au calvinisme et que, même au milieu du vingtième siècle, un catholique ne devait pas entrer dans un temple protestant. Vous vous rappelez peut-être aussi qu'on lançait encore, dans les années '50, à ceux qu'on n'avait pas vus à la messe du dimanche : « Coudonc, es-tu allé à la mitaine? » (mitaine : déformation québécoise du Meeting [hall] ou temple protestant)

(Ou une tentative de chronique à la fois littéraire et historique.)

Comment pourrait–on expliquer que les romans qui utilisent un contexte historique conservent toujours un aussi grand nombre d'adeptes? Serait–ce parce qu'ils parlent plus à l'imagination de celui ou celle qui possède quelques notions d'histoire? Ou parce qu'ils fournissent l'occasion d'apprendre l'Histoire de façon agréable, à condition évidemment de savoir faire la part de la fiction? Peut-être est-ce tout simplement parce que ce type de lecture emmène le lecteur vivre à une autre époque. Quoi qu'il en soit, il faut que l'auteur de ce genre de roman soit bien documenté, sinon le lecteur pourrait découvrir quelques anachronismes qui briseraient le charme de sa lecture.

Ce type de romans, qu'on pourrait qualifier d'historiques, n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, au 18e siècle, Voltaire utilisait comme trame de fond de ses romans certains éléments d'histoire. C'est toutefois au 19e siècle que nous rencontrons les premiers romans dont l'intrigue, bien que fictive, s'appuie sur un fond d'histoire bien réel qui ajoute à la vraisemblance du récit. Qui n'a pas lu les romans d'Alexandre Dumas ou « Les Misérables » de Victor Hugo? Même Jules Verne, qui se cantonnait habituellement dans la littérature d'anticipation, s'est laissé tenter : nos lecteurs se souviendront sans doute de son roman, « Famile Sans Nom », dont il avait été question dans le « Au jour le jour » d'octobre 2004 et dans lequel Jules Verne avait étonnamment traité des Troubles de 1837–38 au Québec.

Bien qu'on l'ait un peu délaissée au début du vingtième siècle, cette mode est revenue en force et la littérature des cinquante dernières années a été jalonnée d'un grand nombre de ces œuvres. Les Guy Breton, C. Virgil Gheorghiu, Maurice Druon, Umberto Eco et combien d'autres se sont succédé jusqu'à Dan Brown, qui nous a donné le fameux Code Da Vinci, dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler.

Aussi, comme le bulletin « Au jour le jour » est diffusé par une société d'histoire, il nous a paru judicieux de tenter l'expérience d'une petite chronique littéraire portant uniquement sur des œuvres à saveur historique. À chaque numéro, nous donnerons un aperçu d'une œuvre et nous oserons porter certaines appréciations subjectives qui, nous l'espérons, susciteront des réactions de la part de nos lecteurs. L'idéal serait que certains d'entre vous participent à cette chronique en nous faisant part de leurs réactions face à nos articles ou, encore mieux, de lectures dans ce domaine.

Pour cette première fois, nous vous présentons cette œuvre incroyable de Robert Merle, « Fortune de France ». Cette fresque historique est un véritable monument dont l'action se déroule à la fin du seizième siècle et au début du dix-septième siècle. Le personnage principal (et plus tard son fils) y joue le rôle d'un agent au service du roi de France. Avec autant de bravoure que de modestie, le héros accomplit les missions royales sans pour autant négliger ses obligations quotidiennes de chef de famille, de seigneur et de courtisan. Exposé ainsi, le tout pourrait sembler banal, mais il n'en est rien. Une fois engagé dans ce récit, le lecteur en devient vite passionné et se laisse entraîner dans l'engrenage des intrigues qui ne manquaient pas sous les derniers Valois et les premiers Bourbon. Ce qu'il faut ajouter, c'est que cette lecture représente un défi de taille. En effet, « Fortune de France » compte treize volumes de 450 à plus de 700 pages selon les cas! Plus de 7500 pages d'une action qui se déroule sur une période de moins de cent ans!

Ce n'est pas tout! Le tout a été écrit dans la langue de l'époque au point que chacun des six premiers tomes a nécessité l'ajout en appendice d'un lexique absolument nécessaire à la bonne compréhension du texte. Pourtant, ce qui peut sembler un marathon de lecture perd rapidement son aspect rédhibitoire et devient un pur délice dès les premiers chapitres du premier tome. On sera même tenté, un peu plus loin, de ralentir son débit de lecture, non seulement pour mieux déguster, mais aussi pour retarder l'instant inéluctable où on en arrivera à la dernière page du dernier tome. Il est certain que quelques notions sur cette époque aideront à mieux apprécier l'ensemble à sa juste valeur.

Quant à Robert Merle, nous le connaissions déjà un peu par certaines de ses œuvres antérieures comme « Weekend à Zuydcoote » dont on a fait un film mettant en vedette Jean-Paul Belmondo. Toutefois, c'est « Fortune de France » qu'on peut considérer comme l'œuvre de sa vie. Robert Merle est décédé en 2004 à l'âge de 96 ans et c'est sans doute cette longévité, ajoutée à un immense talent, qui lui a permis de produire une œuvre d'une telle ampleur et aussi profondément teintée d'humanisme.

Cédéroms

Nous rappelons à tous les usagers qu’un ordinateur dédié aux chercheurs existe maintenant et qu’il est opérationnel.

Vous y retrouverez une dizaine de logiciels au niveau de la consultation dont :

– magazine CAP-AUX-DIAMANTS

– BRN, bulletin de recherches historiques, 1943-1968

– PRDH, programme de recherches en démographie humaine, des origines à 1765 et de 1765 à 1999

– Le Sulte

– Chronica 1, jugements et délibérations du Conseil souverain, 1663-1716

– etc.

Ces logiciels ont été installés par deux personnes : messieurs Jean Joly et Guillermo Jareda.

M. Joly produira prochainement un guide d’utilisation de ces logiciels à l’intention des usagers.

Madame Linda Crevier, la coordonnatrice de la SHLM, produira un registre de réservations de l’ordinateur dédié à la consultation.

Acquisitions

– Inventaire des contrats de mariage du régime français; vol. 1 à 4; par Pierre-Georges Roy; 1937; (succession du Dr Michel Émard).

– Toutes petites choses du Régime anglais; première et deuxième série; Garneau; 1946 (succession du Dr Michel Émard).

– Pointe-du-Buisson, quarante siècles d’archives oubliées; par Normand Clermont; recherches amérindiennes; 1982 (don de M. Gaétan Bourdages).

– Île-des-Sœurs (L’), d’hier à aujourd’hui; par Jacques Lacoursière; 2005 (don de M. René Jolicoeur).

– Jean-Baptiste Deslippe; par Marielle Deslippe; 2005 (don de l’auteur)

– Saint-Cyrien de Napierville, 175 ans; par Lionel Fortin; 1998 (échange Napierville-SHLM).

Livres à vendre

Une liste a été mise à jour et a été affichée sur le babillard de l’entrée, comme d’habitude.

Avis aux intéressés.

Catalogue des répertoires

Comme vous avez pu le constater, notre catalogue des répertoires BMS a fait peau neuve récemment. Nous désirons exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance à deux aides importants de la bibliothèque:

– monsieur Pierre-Luc Laferrière

– monsieur Jean L’Heureux

Vous noterez qu’il y a 3 catalogues différents séparés par des feuilles de couleur :

– catalogue 1 : indexé par localités

– catalogue 2 : indexé par paroisses

– catalogue 3 : indexé par comtés

Dons

Merci de tout cœur aux donateurs dont les noms suivent :

Monsieur Gaétan Bourdages

Madame Marielle Deslippe

Monsieur René Jolicoeur

Succession du Dr Michel Émard

Ville de Napierville (échange avec la SHLM)

Dans un numéro précédent, je vous faisais part du désir de la SHLM de se donner une plus grande ouverture sur le milieu et le milieu, pour nous, c'est d'abord et avant tout l'ensemble de nos membres. Aussi, je reviens à la charge en vous rappelant que l'un de nos moyens de contact privilégiés avec vous, c'est le bulletin « Au jour le jour ». Cependant il serait bon que ce contact fonctionne un peu plus dans les deux sens.

En effet, « Au jour le jour », c'est votre journal et c'est à tous les membres qu'il revient de s'y exprimer. Vous pouvez le faire de plusieurs façons : nous proposer des articles, nous signaler des évènements, participer à la chronique littéraire, nous donner vos commentaires sur les conférences, soumettre vos interrogations sur certaines personnalités ou certains faits de l'histoire de La Prairie ou même nous suggérer des sujets que vous aimeriez voir développer.

Plusieurs de nos membres se sont déjà prévalus de ce droit. N'attendez pas plus longtemps pour les imiter.

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

Les Frères de l'instruction chrétienne à La Prairie

Par : Frère Gaston Roy

Le mardi, 21 février 2006, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

– Marrié Ninon et Gilbert Buzaré (199)

– Martin, Jean-François et Francine Lavoie (200)

Veuillez prendre note

La conférence de janvier qui avait pour thème « La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle-France (1667-1779) » (par madame Josiane Jacob) a dû être remplacée par celle de monsieur Michel Barbeau (voir en page 2).

Toutefois, cette conférence sera reprise en juin.

La date exacte reste à déterminer.

Comme une conférence en juin est en soi une exception, nous comptons vous la rappeler dans le numéro de mai.

Oyez! Oyez! Oyez!

Tous les membres en règle de la Société d'histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine sont convoqués à une

Assemblée générale

Le mardi, 28 mars 2006, à 19h00

Soyez certains que votre présence à cette assemblée constitue un encouragement pour tous les bénévoles qui œuvrent au sein de la SHLM et pour le Conseil d'administration qui y voit la preuve de votre soutien.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Jacques Brunette (16); Jean Joly (28)

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, décembre 2005

Pour favoriser son ouverture sur le milieu, la SHLM a pris contact avec madame Jeannine Lavallée afin d'établir les premières bases d'un partenariat avec la Maison des aîné(e)s de La Prairie. Cet organisme, mis sur pied par madame Céline Desautels et son équipe, s'est donné pour but de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Désireuse de participer à ce mouvement altruiste, la SHLM a déjà commencé à offrir des conférences à ce groupe de personnes riches en expérience qui pourront sûrement partager leurs souvenirs avec nous.

C'est ainsi que, le 30 septembre dernier, madame Crevier, accompagnée de messieurs L'Heureux et Bourdages, a rencontré un groupe de ces aîné(e)s pour leur faire l'exposé d'une petite histoire de La Prairie, émaillée de photos anciennes et d'anecdotes. Il faut croire que la conférence a été un succès puisqu'elle s'est prolongée plus longtemps que prévu.

Le 11 novembre, la SHLM réitérait l'expérience. Cette fois, dans le contexte de la Journée du Souvenir, il s'agissait d'illustrer l'implication de La Prairie dans les différents conflits armés de l'Histoire. Cette deuxième initiative a eu comme conséquence de pousser la Société à monter une petite exposition sur ce même thème, exposition qui est toujours en place d'ailleurs.

Comme il ne faudrait pas laisser une aussi belle initiative sans lendemain, la SHLM se propose maintenant d'offrir à la Maison des aîné(e)s de La Prairie une demi-journée qui serait consacrée à l'initiation à la généalogie. Il ne nous reste qu'à souhaiter longue vie à ce partenariat et à espérer que cet exemple sera suivi par d'autres organismes qui pourraient profiter d'une telle symbiose avec nous.

À Odelltown

Le 9 novembre suivant, Hubert Lefebvre-Rigoche, avec Hippolyte Lanctôt, notaire de Saint-Rémi, François Camyré, de Saint-Constant, fut l'un des principaux officiers sous le major Médard Hébert, qui commandait la colonne du centre au combat d'Odelltown, comme en témoigne un autre capitaine chouayen, Michel Lussier, de Saint-Édouard-de-Napierville.

– «Il (Lussier) vit, dit-il, Hippolyte Lanctot à cheval sur une jument qui lui appartenait -… Médard Hébert lui enleva aussi un cheval, une charrette, puis un harnais…- Hébert, Lanctot, Lefebvre Hubert, Desmarais Abraham, étaient armés de sabres et d'épées…»

Après le combat d'Odelltown, Hubert Lefebvre-Rigoche, chef de la troupe de La Tortue, eut la sagesse de mettre la frontière entre lui et les sbires de Colborne et de fuir aux États-Unis.

Pendant ce temps, neuf membres de son parti, soit le capitaine Joseph Robert, Jacques Robert – pas un proche du précédent – les deux frères Ambroise et Charles Sanguinet, fils de l'ancien seigneur de La Salle, Pascal Pinsonneau, François-Xavier Hamelin dit le "Petit Hamelin" – cousin de Lefebvre- Rigoche – Théophile Robert, Joseph Longtin et Jacques Longtin eurent à répondre de la mort de Aaron Walker, en janvier 1839, devant le Conseil de guerre qui avait déjà jugé en décembre précédent, le député de Laprairie, Joseph-Narcisse Cardinal (1808 – 1838), son clerc, Joseph Duquette (1815 – 1838) et al.

Quatre d'entre eux, Joseph Robert, les frères Sanguinet et le "Petit Hamelin", tous de La Tortue, montèrent sur l'échafaud où les avaient précédés, un mois plus tôt, Cardinal et Duquette. Il n'y a pas d'hésitation à dire que pris, Lefebvre-Rigoche eut été du nombre.

État civil de Lefebvre-Rigoche

Pour les notes d'identité, j'ai eu recours à M. Jean-Jacques Lefebvre, archiviste du palais de justice de Montréal.

Hubert Lefebvre-Rigoche naquit à La Tortue le 28 octobre 1817 et fut baptisé à Saint-Philippe-de- Laprairie. Il était le fils de Benoît Lefebvre (1788 – 1823), maître-forgeron, mort prématurément.

Le plus jeune frère de son père, Basile Lefebvre-Rigoche (1805 – 1880) fut élu le premier maire de Saint-Rémi-de-Napierville en 1845.

Son surnom de Rigoche provenait du prénom de son aïeul paternel, Ignace-Rigobert Lefebvre (1758 – 1834), lequel avait épousé à Boucherville, en 1780, sa cousine, Isabelle Sentenne (1761 – 1834), fille d'un sergent du Royal Américain, John Santon – nom francisé plus tard en Santenne – et de Charlotte Lefebvre (1726 – 1791).

Enfin, sa mère, Catherine Vaschereau-Versailles (1789 – 1859), sœur de la mère du malheureux "Petit Hamelin", convola en 1824 avec Louis Sédilot-Montreuil. De ce second mariage, elle fut l'aïeule, entre autres, de notre contemporain, Wilfrid Cédilot (1862 – 1940), qui a été le dernier député de Laprairie à l'Assemblée Législative de Québec, de 1916 à 1923, avant la fusion des collèges électoraux de Napierville et de Laprairie.

Hubert Lefebvre-Rigoche reçut son éducation à l'École de langues classiques que tenait au village de Saint-Philippe, le curé Pigeon, un homme d'initiative, qui publia un journal, dans son village, en 1826. Bénéficiant de l'amnistie, Hubert Lefebvre-Rigoche revint de l'exil et épousa aussitôt (1844), en son village natal de Saint-Philippe-de-Laprairie, Adélaïde Tremblay (1820 – 1872), tante paternelle, entre autres, d'Ernest Tremblay (1852 – 1904), le grand journaliste dont Aegidius Fauteux a parlé dans son Courrier historique et littéraire. Elle mourut à Montréal en 1872.

Il avait eu six enfants dont trois devenus adultes, tous nés à Saint-Philippe-de-Laprairie: Lucien, né en 1848, Joséphine, née en 1854 et Rosalie en 1856.

Notons les parrains des enfants de Hubert Lefebvre-Rigoche: son beau-frère, Julien Tremblay, qui fut le père du docteur A.-L. Tremblay (1846 – 1879), co-fondateur du premier journal franco-américain avec Ferdinand Gagnon; François-Xavier Bonneau (1808 – 1895), plus tard capitaine de milice, marchand à La Tortue pendant plusieurs années, dont une fille, Justine Bonneau, religieuse hospitalière, décédée en 1898, fut supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal, et enfin, sa belle-sœur, Zoé Tremblay-Lanctot, qui fut la mère du juge Husmer Lanctot, et du docteur Joseph Lanctot, conseiller législatif.

Hubert Lefebvre-Rigoche avait deux frères: son aîné, Joseph, né en 1810, marié en 1832 à Pauline Chatel, qui vécut longtemps à Saint-Édouard-de-Napierville et demeurait en 1890 à Saint-Albert de Russell, Ontario, et un frère cadet, Olivier-L. (1822 – 1903) qui épousa à Saint-Philippe en 1844 Mathilde Deneau (1822 – 1903), fille de Charles Deneau, voyageur au Nord-Ouest.

Olivier avait géré les affaires de son frère pendant l'exil de celui-ci, mais au retour, ils vinrent en difficulté et pour régler et éviter un procès, ils prirent un accord devant notaire.

Hubert Lefebvre fut un temps instituteur à Saint-Philippe, probablement à La Tortue où il possédait une assez grande ferme. Le 26 août 1862, devant A. Beauvais, notaire, Hubert Lefebvre-Rigoche cédait à François Riel-Irlande, une terre sise à La Tortue, dans Saint-Philippe, de 5 X 30 arpents, tenant par devant à la rivière La Tortue, d'un côté à son frère Olivier…et qu'il possède par "bons titres" pour la somme de 42 000 livres (ancien cours).

La maison construite vers 1805 par son père le forgeron Benoît Lefebvre, fut démolie en 1914. Elle fut réquisitionnée par les autorités militaires pour loger un peloton de soldats d'un régiment de Glengarry, qui faisait durant les jours sombres de novembre 1838, l'occupation de la région de La Tortue, alors en ébullition.

Je le consigne ici pour mes fils quand ils auront l'âge de s'intéresser à ces choses, cette ferme passa en 1895 à mon père, Gustave Derome (1871 – 1940), qui y éleva sa famille.

Après la mort de sa femme, lors de la crise économique de 1872, Hubert Lefebvre-Rigoche partit pour les États-Unis avec son fils, Lucien et ses deux filles. Ces deux dernières vécurent dans l'État du Michigan. L'une, Joséphine, avait épousé Pierre Lalonde, l'autre, Rosalie, était mariée à Edmond Lemieux. Hubert Lefebvre-Rigoche alla mourir en octobre 1899 à Minneapolis, Minnesota, où son fils, Lucien, qui était marié à une demoiselle Colin, s'éteignit lui-même en 1933.

Une petite-fille de Hubert Lefebvre-Rigoche, madame Clotilde Lefebvre-Schwartz, de Minneapolis, est venu par deux fois à Montréal en 1945 et 1946 et m'a procuré la photographie de son grand père.

Ainsi mourut sur la terre d'exil le Patriote Hubert Lefebvre-Rigoche, qui à peine majeur, en 1838, avait réussi à conduire 150 hommes dans une insurrection armée contre le plus puissant Empire de l'époque et fut indirectement la cause de la mort sur l'échafaud de quatre de ses coparoissiens et de la ruine et de l'exil pour tant d'autres. Montréal, décembre 1953.

Revue d'histoire de l'Amérique française (RHA); no.7 – 1954; pp. 483 – 489.

Il arrive que l'amateur d'histoire ou de généalogie rencontre, au fil de ses lectures, des événements liés à des décès causés par la maladie, voire par des épidémies. Il en prend note comme étant l'une des nombreuses circonstances de la vie de ses ancêtres, sans plus. Cependant, quand le problème des épidémies est étudié dans son ensemble et de façon exhaustive, il prend alors un relief particulier qui explique, pour une large part, les difficultés auxquelles nos aïeux ont eu à faire face.

C'était là l'objet de la conférence de monsieur Michel Barbeau, le 15 novembre dernier sur «Les épidémies en Nouvelle-France». Avec moult acétates et un souci du détail remarquable, le conférencier nous a expliqué les causes et les effets des principales maladies qui ont décimé la population de la Nouvelle-France. Monsieur Barbeau nous a ensuite énuméré, avec force détails, les modes de propagation de ces fléaux, les traitements souvent malhabiles qu'on utilisait pour tenter de les éradiquer et leurs effets sur le peuplement de la colonie. Bref, cet exposé de monsieur Barbeau a éclairé d'un jour nouveau et très précis cet aspect souvent mal connu de la vie de nos ancêtres.

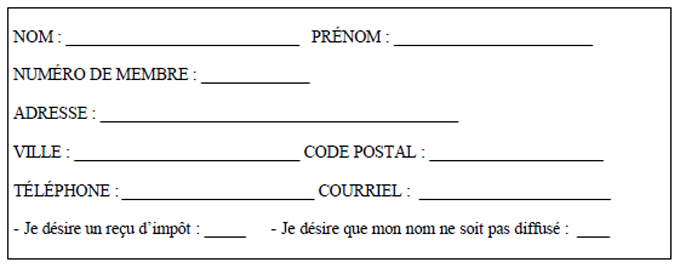

Dans le cadre de sa campagne de financement 2006, la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine sollicite des dons qui lui permettront de maintenir les services qu’elle offre à ses membres et de se munir d’instruments de recherche de plus en plus performants.

La SHLM vous invite à souscrire généreusement afin que nous puissions atteindre nos objectifs pour l’année 2006, en vous rappelant que les dons de 20$ et plus font l’objet de l’émission d’un reçu pour fin de déduction fiscale.

Pour identifier votre don, vous pouvez utiliser le coupon encadré. Quant au don lui-même, vous pouvez lui donner la forme qui vous convient (Voir les formules possibles ci-dessous).

Formules possibles :

– Chèque à l’ordre de la Société d’histoire de La Prairie-de- la-Magdeleine

– Don en argent dans la boîte réservée à cet effet (réception des locaux de la SHLM)

– Legs testamentaire à mon décès (prévu à votre testament)

– Don de livres en histoire ou en généalogie d’une valeur approximative de ____.

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.

ACQUISITIONS

– Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités du Québec, par Hormidas Magnan, 1925 (don: succ. Émard)

– Histoire de Boucherville, une vieille seigneurie; par P. Lalande, s.j., 1890 (don de madame René Côté)

– Joseph Robidoux, the family patriarch; par Clyde Robidoux, 2005 (don de monsieur Clyde Robidoux)

– Dictionnaire généalogique des Prévost-Provost par Adrien Provost, 2005 (don de madame Guy Dupré)

SUCCESSION DU Dr MICHEL ÉMARD

– Archives du Canada; Index aux rapports de 1872 à 1908; collectif; 1910.

– Atlas de la Nouvelle -France; par Marcel Trudel; PUL; 1968.

– Inventories of cemeteries in Ontario; par Verna Ronnow; 1987.

– Index onomastique des Mémoires de la SGCF, volumes 1 et 2; par Roland Auger; 1984.

– Ville de Québec, sous le régime français; volumes 1 et 2; par Pierre-Georges Roy; 1930.

– Histoire de Longueuil et de la famille de Longueuil; par Alex Jodoin; 1989.

– Maison en Nouvelle -France (La); par Robert-Lionel Séguin; 1968.

– Monuments commémoratifs de la province de Québec (Les); volumes 1 et 2; par Pierre-Georges Roy; 1923.

– Inventaire des jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nouvelle -France, 1717 à 1760; en 7 volumes; par Pierre-Georges Roy; 1935.

DONS

Merci de tout coeur aux donateurs dont les noms suivent:

– Madame René Côté

– Madame Guy Dupré

– Monsieur Clyde Robidoux

– Succession du Dr Michel Émard

Suggestion de cadeau

Vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui a déjà tout et que l'histoire et la généalogie intéressent ? Pourquoi ne pas lui offrir un Abonnement à la SHLM en guise de cadeau de Noël ? Contactez-nous et nous lui enverrons de votre part une «Carte de membre» dans un envoi spécial.

Dates à retenir

Nous avisons nos membres que les locaux de la SHLM seront fermés du 23 décembre 2005 au 3 janvier 2006. Dès le 4 janvier, la Société reprendra ses activités avec son horaire régulier.

Les « deux » prochaines conférences

Comme le bulletin Au jour le jour ne paraîtra pas en janvier, nous rappelons à nos membres que la prochaine conférence aura lieu le 17 janvier 2006 à 19h30, dans les locaux de la SHLM. C'est l'archéologue Josiane Jacob qui nous entretiendra sur «La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle- France (1667-1779)».

Le 21 février 2006, à 19h30, c'est le Frère Gaston Roy qui viendra nous parler d'une communauté qui a joué un grand rôle dans notre ville: «Les Frères de l'instruction chrétienne à La Prairie».

Erratum

Dans notre édition d'octobre 2005, à la page 4, nous avions écrit, dans la légende sous la photo, que «le moulin à eau situé à la côte Sainte-Catherine aurait disparu lors de la construction de la Voie Maritime». Or, il semblerait que ce moulin avait déjà disparu dans les années '30. Nous nous en excusons auprès de quelques puristes que cette grave hérésie empêchait de dormir.

L'approche d'une nouvelle année signifie traditionnellement qu'il faut prendre de nouvelles résolutions et surtout, essayer de les tenir. Dans cet ordre d'idées, la SHLM prend la résolution d'accentuer son ouverture sur le milieu, de faire connaître davantage ses activités et, par conséquent, de modifier la perception qu'en ont généralement les gens qui ne nous connaissent que de loin.

Souvent, en effet, les personnes qui entendent parler de notre Société nous perçoivent comme un petit club très fermé de mordus qui, assis sur une pile de vieux documents, contemplent béatement la cime de leur arbre généalogique. Nous comptons sur vous pour nous aider à montrer l'image de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire une équipe dynamique de personnes soucieuses de conserver notre patrimoine et de le faire connaître le plus possible par le biais de nos services, mais aussi par des échanges et des partenariats avec les autres organismes de notre région.

Enfin, toujours dans cet esprit des Fêtes qui approchent, nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos meilleurs voeux en vous souhaitant, selon la formule consacrée qu'utilisaient nos aïeux, «santé, prospérité et le paradis à la fin de vos jours».

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Les conseillers municipaux:

– madame Suzanne Perron (190)

– monsieur Pierre Vocino (191)

– monsieur Donat Serres (192)

– monsieur Jacques Bourbonnais (193)

– monsieur Christian Caron (194)

et deux autres nouveaux membres:

– madame Barbara Fentener (196)

– madame Louise Lord (198)

Oublié ?

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion si ce n'est pas déjà fait. En plus de l'implication généreuse de ses bénévoles, c'est votre appui qui permet à la Société d'histoire de La Prairie de continuer son travail et de maintenir la qualité de ses services.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Jacques Brunette (16)

Révision Jacques Brunette (16)

Linda Crevier (Coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du

contenu de leurs articles et ce, à la complète

exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, novembre 2005

Voilà plus de trente ans (depuis 1972) que notre société d’histoire consacre ses énergies à la protection du patrimoine de La Prairie. Les efforts des pionniers devaient mener à la création de l’arrondissement historique en 1975. Ce fut un mal pour un bien puisque, dans les décennies qui suivirent, la SHLM allait en quelque sorte s’enfermer dans l’arrondissement afin d’en protéger le patrimoine bâti, de poursuivre ses recherches sur l’histoire locale, de collectionner ses archives, de constituer sa bibliothèque et son centre de généalogie.

Cela fut fait avec brio malgré les difficultés de financement et de recrutement de bénévoles !

Hélas! une telle attitude a sa contrepartie : la SHLM demeure peu connue de la population de La Prairie ; trop souvent nous sommes perçus comme une société savante et les gens hésitent à franchir nos portes. On craint ce qu’on ne connaît pas. Bien sûr les activités du club de généalogie et nos publications ont réussi à gagner quelques adeptes, mais cela est peu face à une population de plus de 20 000 habitants. Des efforts de sensibilisation et d’éducation ont également été déployés auprès de la clientèle scolaire ; notre succès est temporaire, souvent la mémoire des enfants se vide avec la fin de l’année scolaire.

Défendre avec énergie le Vieux La Prairie c’était aussi négliger tout le patrimoine bâti situé à l’extérieur de l’arrondissement historique. De belles demeures anciennes ornent pourtant le Chemin de St-Jean, Fontarabie et La Bataille. Rien n’a été fait pour les protéger ou encore pour s’assurer de restaurations conformes aux caractéristiques architecturales des bâtiments. En outre, peut-être faudrait- il que la SHLM, comme cela se fait ailleurs, étende ses préoccupations à la protection du milieu naturel.

Nous sommes absents des grandes manifestations populaires comme «La Prairie en fête». Pourquoi ne pas organiser des expositions itinérantes dans les maisons d’enseignement, au centre culturel ou au centre d’achat La Citière ? Pour nous faire connaître, il nous faut aller vers les gens et multiplier les partenariats.

Enfin, sans doute à cause de l’absence de complices évidents, la SHLM joue de plus en plus le rôle de bureau d’information touristique. Compte tenu de ce qui précède, n’est- il pas venu pour nous le temps de jouer pleinement ce rôle en association étroite avec les élus municipaux et les gens d’affaires ? Finie la réclusion; ouvrons nos portes plus grandes sans pour autant délaisser notre mission première. Avec une saine collaboration et un appui financier adéquat, nous pouvons devenir un leader dans l’accueil des visiteurs et le rayonnement de notre ville.

Il faut prendre la place qui nous revient. Allons-nous oser ?

Ce numéro de novembre convient parfaitement pour présenter cet article relatant des événements survenus justement en novembre…1838 et portant sur ce qui a été le dernier conflit armé en terre québécoise. Espérons tous qu'il demeure vraiment le dernier.

Le "généralRendant témoignage le 8 janvier 1839 devant le Conseil de guerre, présidé par le major John Clitherow, Florence Longtin donne le qualificatif de "Général" à Lefebvre-Rigoche, en spécifiant que tout le monde le désignait sous ce nom. – V. Report of the State Trials, (Montréal, 1839), 1:265. Devant le même tribunal et à la même date, un cultivateur de La Tortue, Cyprien Boyer, déclare que «Hubert Lefebvre-Rigoche était armé d'un sabre, d'un pistolet et d'une carabine et qu'il menaçait ceux qui ne feraient pas leur devoir, de leur tirer une balle dans le corps». Op. cit. , 267." Hubert Lefebvre-Rigoche (1817- 1899)

Hubert Lefebvre-Rigoche, marchand de La Tortue, fut le chef véritable de l'insurrection dans les paroisses du sud de Laprairie, lors de la reprise des hostilités, en novembre 1838. Lefebvre-Rigoche fut mis à la tête d'une troupe de 150 hommes, qui prit part à trois engagements: le raid de La Tortue, localité sise à quelque dix milles au sud de Laprairie, le 3 novembre 1838; l'assaut de la demeure du capitaine Frederick Singer, au village de Saint- Philippe, même date; le combat d'Odelltown, au sud de Lacolle, le 9 suivant.

Lefebvre-Rigoche avait reçu pour mission de s'emparer des casernes de Laprairie et d'incendier le bateau-traversier, entre Laprairie et Montréal, le Princess Victoria.

Arme au poing, il avait obligé Joseph Robert, capitaine de milice démissionnaire, de commander la troupe qui marcha sur Laprairie.Déposition de Joseph Robert, le 19 novembre 1838, Archives de la Province de Québec.

Le parti de Patriotes fit d'abord halte chez l'aubergiste de La Tortue, Eugène Rousseau, qu'il fit prisonnierReport of the State Trials, op. cit. , 262., puis continua sa route en direction de Laprairie, non sans prendre soin de désarmer les Loyalistes qu'il rencontrait en chemin. Au début, cette opération se fit sans trop de difficulté, mais, rendu à la maison de David Vitty où s'étaient réunis les Loyalistes, on menaça d'enfoncer la porte. À un coup de feu, tiré de l'intérieur de la maisonIbid…, 237, les Patriotes ripostèrent par une fusillade. Résultat, le propriétaire, Vitty, fut grièvement blessé et l'un des réfugiés, Aaron Walker, fut tué instantanément.

Après cette malheureuse affaire, le capitaine Robert, suivi d'une cinquantaine d'hommes, traversa la rivière La Tortue et alla rejoindre le détachement de Saint-Constant, levé par Médard Hébert, notaire, de Laprairie. De là, Robert se rendit à Napierville et "après une journée de repos, dit-il, nous continuâmes notre route sur Odelltown… Après avoir été repoussés, nous retraitâmes aux Côtes [Napierville] …et le lendemain, chacun se retira chez lui…"

Après l'attaque de la maison Vitty, Lefebvre-Rigoche réorganisa son bataillon et partit, avec environ 150 hommes, en direction du village de Saint-Philippe où il fit le siège de la maison du capitaine chouayen Frederick Singer. Au témoignage de Toussaint LegrandDéclaration de Toussaint Legrand-Dufresne, 27 novembre 1838, Archives de la Province de Québec., Lefebvre-Rigoche "donna l'ordre de faire feu…plusieurs coups furent tirés sur la maison…" Heureusement, il n'y eut pas de perte de vie, ni de blessés à cet assaut.

Au camp de Napierville

Après cette deuxième fusillade, le capitaine François Surprenant- Lafontaine (1789-1859), présent à cet engagement, qui avait été très actif dans le recrutement des Patriotes à Saint-Philippe, donna l'ordre de se rendre à La Tortue. Il fut plus tard l'un des 98 condamnés à mort, mais fut gracié. C'est alors que Lefebvre- Rigoche prit le commandement. On se mit en route et, à mi-chemin de La Tortue, Lefebvre-Rigoche et sa troupe prirent le déjeuner chez François Lefebvre. "Il était 7 heures du matin (4 novembre), dit Amable Vadboncoeur… ils partirent environ 200 hommes pour La Tortue et arrêtèrent chez François Lefebvre où ils prirent le déjeuner, sous les ordres de Hubert Lefebvre qui avait pris le commandement…"

Rendus à La Tortue, Lefebvre-Rigoche et son attroupement se joignirent, eux aussi, au détachement de Saint-Constant, commandé par Médard Hébert. On tint conseil de guerre. On décida de ne pas pousser l'attaque projetée de Laprairie, et les deux troupes, quelques jours plus tard, rallièrent le camp de Napierville où près de 4000 hommes étaient assemblés à un moment donné.

Tiré de la Revue d'histoire de l'Amérique française, no. 7; 1954; pp. 483-489.

Vente de livres usagés

Tel que prévu, notre vente de livres usagés a eu lieu le samedi, 22 octobre 2005.

Le montant de la vente se chiffre à 1232$, ce qui constitue un record pour notre Société. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette vente. Nos remerciements s'adressent également à notre clientèle d'acheteurs qui nous sont toujours fidèles au fil des ans.

Quant aux livres non vendus, la liste est affichée sur le babillard, à l'entrée des locaux de la Société, avec l'indication des prix.

Partenariat avec la ville de La Prairie

Cette année encore, nous avons profité du partenariat avec la ville de La Prairie. Nous désirons remercier le Conseil de la ville ainsi que le bibliothécaire de la bibliothèque municipale, monsieur Michel Robert, pour leur collaboration étroite et soutenue au cours des dernières années. Nous espérons fortement que ce partenariat se maintiendra au cours des prochaines années.

Grâce à ce partenariat, nous avons obtenu, en 2005 :

– un CD-ROM du Bulletin de Recherches Historiques, Première partie.

– plus de 60 répertoires BMS ainsi que quelques terriers de la région de Québec.

Ces répertoires proviennent de la Société de généalogie de Lanaudière, de celle des Laurentides et de celle de Québec. Quant à la commande chez Pontbriand, nous n'avons encore rien reçu.

Ces répertoires sont contenus dans l'index des répertoires, sur les tables de la bibliothèque, mais le tout n'a pas encore été indexé à cause de la maladie de monsieur Luc-Pierre Laferrière, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

Le 18 octobre dernier avait lieu la première conférence de l'année 2005-2006 organisée par la SHLM. Et quelle conférence ! Madame Gisèle Monarque, bien connue du monde québécois de la généalogie, nous a entretenus de la tradition orale avec humour, simplicité et une capacité indéniable de captiver son auditoire que lui insuffle sa passion pour la généalogie. À l'aide d'exemples souvent très personnels, madame Monarque a su nous démontrer l'importance de ces trésors cachés détenus par les aînés ou qui dorment souvent dans des tiroirs. Elle a insisté sur la pertinence de ces informations qui risquent de disparaître à jamais si personne ne se donne la peine de les recueillir et d'en tirer parti.

La conférencière nous a donc énuméré les différentes formes que peuvent prendre ces éléments de la tradition orale et nous a expliqué la façon de les utiliser en les vérifiant, en séparant la vérité des souvenirs imprécis, en nous assurant de la fiabilité de nos sources.

Bref, dans une atmosphère bon enfant, madame Monarque a souligné la valeur de cette source souvent méconnue. Non seulement elle a incité les gens à colliger le plus rapidement possible toutes ces informations, mais elle les a incités à les transmettre à leur tour aux générations qui leur succèderont.

À l'automne 2004, je me suis rendue aux archives nationales du Québec à Montréal, afin de poursuivre mes recherches sur la famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon. J’ai été attirée par un acte du notaire Jacques David, en date du 4 juillet 1720 dont le titre est : «Contract dEschange Entre S.r Joseph perrau Et damlle marie gagnier Son Epouse, et S.r pierre febvreau Et marie anne perrau Sa femme ». ANQM, GN Jacques David, 4 juillet 1720.

Rappelons que Marie gagnier est la fille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon, leur aînée. Elle naît à la seigneurie de La Prairie de- la-Magdeleine le 2 novembre 1671; son parrain est Philippe Plamondon dit Lafleur et sa marraine, Marie Barbe Roinay. Marie gagnier épouse Joseph Perrault, le fils de Jacques Perrault dit Villedaigre et de Michelle LeFlot, le 21 avril 1688 à La Prairie. Marie décède le 26 octobre 1739, à l’Île d’Orléans, paroissienne de l’église Sainte-Famille, une semaine avant de fêter ses 68 ans.

Ce contrat a piqué ma curiosité par son titre, espérant connaître les relations entre la famille Perrault de l’Île d’Orléans et celle de Pierre Favreau de Boucherville.

Les contractants sont Joseph Perrault, capitaine de milice à l’Île d’Orléans se trouvant à Montréal à cette période et Pierre Favreau, l’époux de Marie- Anne Perrault, veuve de Jean-Baptiste Normandin dit Beausoleil, la fille de Jacques Perrault dit Desrochers et d’Anne Gagné, la soeur de Marie. Jacques Perrault et Joseph Perrault sont frères. Donc le contrat se fait entre l’oncle Joseph autorisé de sa femme Marie, et Pierre Favreau, autorisé de son épouse Marie-Anne, la nièce de Joseph.

Le contrat est simple : Marie gagnier cède ses droits successifs mobiliers et immobiliers obtenus de la succession de sa mère décédée en 1712 et ceux à obtenir lorsque son père Pierre Ganier décèdera, à sa nièce Marie Anne Perrault et son époux Pierre Favreau; en échange Marie et Joseph reçoivent une terre de deux arpents de front sur quarante deux de profondeur située à la rivière Ouelle, cette concession appartenant à Marie-Anne Perrault provenant des successions de Jacques Perrault dit Villedaigre et Michelle LeFlot, ses grands-parents paternels, les parents de Joseph. Marie et Joseph ont déjà une concession à la rivière Ouelle, voisine de celle des parents de Joseph. En imprimant le contrat, quelle surprise ai-je eue lorsque, sur la dernière page du contrat, une annexe (fig. 1) où Marie donne son autorisation à son mari Joseph Perrault d’agir à sa guise au moment du contrat d’échange, j’ai vu la signature de Marie gagnier !

C’est la première fois que je voyais sa signature; en effet, je croyais que Marie ne savait pas signer n’ayant jamais vu auparavant sa signature au bas des actes notariés que j’avais consultés. Certes cette annexe est écrite au son comme vous pourrez sûrement le constater en la lisant. Mentionnons que « monroyal » est Montréal que Champlain écrit sur sa carte de 1632 «Mont-real » alors qu’il écrit «Mont Royal » pour déterminer la colline. Enfin le fondateur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, écrit en 1642 : « Ville marie de l’isle de Montréal »Commission de toponymie, Dictionnaire illustré Noms et Lieux du Québec, Les publications du Québec, 1996, p. 454.

Je vous présente la signature de Marie gagnier, une signature appliquée qu’elle a écrite ou dessinée, je ne saurais le dire. Elle m’est très chère.

je permet amon mari da gir Comme bonlui Sanblera pour Ce quil pourra mapartenir deritage tans tamonroyal qualapreriede lamadelenne auje promet ratifie les zécri qui anse ronfaiste delaSente tefamille Ce 8 jeun 1720

Merci à madame Estelle Brisson, archiviste et responsable des salles de consultations aux Archives nationales du Québec à Montréal, pour sa collaboration.

Grands prix d'entrepreneuriat Roussillon 2005

Madame Céline Lussier, madame Johanne Jolicoeur, monsieur René Jolicoeur, président de la SHLM, et monsieur Maurice Lécuyer, président de Lécuyer et Fils, Ltée de St-Rémi et généreux commanditaire de la Société pour cet événement.

Marcher dans l'ombre du passé (en reprise)

Nos guides de la période estivale ont repris pour un soir leur visite spéciale du Vieux La Prairie portant sur les grands drames et décès célèbres de l'histoire de notre région. Malgré le froid, cette initiative s'est avérée un franc succès et mérite nos remerciements et nos félicitations.

Mercredi, le 19 octobre dernier, avait lieu la cérémonie de remise des Grands prix d'entrepreneuriat de Roussillon 2005. Le tout se déroulait à l'Exporail du musée ferroviaire de St-Constant et la SHLM y avait été mise en nomination dans la catégorie Tourisme, Culture et Patrimoine.

Cette soirée, animée par monsieur Pierre Verville, a été un modèle d'organisation et je crois pouvoir dire que nous y avons fait bonne figure. Toutefois, même si notre organisme n'a pas remporté la palme, nous pouvons être fiers de notre prestation. Nous pouvons même ajouter que le seul fait d'avoir été mis en nomination constitue une preuve de la vitalité de notre Société, de son dynamisme et de son impact dans la région.

Enfin, ajoutons qu'il s'agissait de notre première participation et, comme on le dit souvent, nous allons sûrement "essayer de faire mieux la prochaine fois".

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26)

Gaétan Bourdages

Marie Gagné

Jacques Brunette (16)

Révision Jacques Brunette (16)

Linda Crevier (Coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Prochaine conférence : Les épidémies en Nouvelle-France

Par : monsieur Michel Barbeau

Le mardi, 15 novembre, à 19h 30

Même si Pierre Boucher affirmait que le climat de la Nouvelle -France était meilleur qu'en France et qu'il y avait moins de maladie, il n'en demeure pas moins que, pendant toute la période du régime français, des épidémies ont frappé la colonie. De 75 à 80% de la population amérindienne a été décimée par les épidémies. Souvent, un passager sur trois mourait durant la traversée vers la Nouvelle-France.

Par monsieur Michel Barbeau: conférencier recherché, généalogiste depuis 14 ans, membre de la Société de généalogie canadienne-française, il dispense des cours de généalogie. Formateur en informatique de profession, maintenant à la retraite, il consacre maintenant son temps à la recherche historique.

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

– monsieur Denis Pinsonnault (186)

– madame Denise Daoust (187)

– madame Lise Beauchamp-Brisson (188)

Au jour le jour, octobre 2005

Bien que rédigé en français, (?) ce texte, qui nous a été proposé par madame Linda Crevier, provient d'un document du British Museum de Londres. En 84 vers, l'auteur résumait les façons de se tenir à table et les impairs à éviter. Par jeu, essayez de comparer ces façons de faire avec celles d'aujourd'hui.

Se tu veulx estre bien courtoys

regarde ces reigles en françoys:

assez souvent tes ongles roignes,

la longueur fait venir les roignes. 4

lave tes mains [avant] digner,

et aussi quand vouldras souper.

avant di benedicite

que preignes ta nécessité. 8

siez toy, mengue sans contredit

on lieu où ton hoste te dit,

du pain et du vin dois prendre,

et l'autre viande attendre. 12

le morcel mys hors de la bouche,

à ton vaissel plus ne l'atouche,

ton morceau ne touche en salliere,

car ce n'est pas belle manière, 16

ne furge tes dens de la pointe

de costel, je t'en acointe,

ne frote tes mains ne tes bras

tiens t'en le plus que tu pourras, 20

puis à table ne crache point;

je te di que c'est ung let point.

de ta toaille ne fais corde

honnesteté ne s'i accorde. 24

tien devant toy ton taillouer net,

en ung vaissel ton relie met;

ne veilles ton morceau conduire

à ton désir, car trop peut nuire, 28

garde toy bien de sommeiller

à table, ne de conseiller.

s'entour toy a des gens grant rote

garde toy bien que tu ne routes. 32

en plain digner, ne en la fin,

n'efforce l'oste de son vin;

ne boy pas la bouche baveuse,

car la coustume en est honteuse. 36

ne parle pas la bouche plaine,

car c'est laide chose et villaine.

ne tien tes mains dessoubz la table,

car c'est chose deshonnourable, 40

de la nappe n'essuye tes dens

et si ne la metz point dedans.

Monstre toy joieux et aprins,

ne di rien dont tu soye reprins; 44

si tu te veulx faire priser,

ne veuille nully mespriser;

il t'est conseillé en la bible

entre grans gens estre paisible. 48

n'offre à nully, si tu es saige,

le demourant de ton potaige.

se on oste ung plat de devant toy,

n'en fay semblant, mes tien te coy, 52

boy simplement à toute feste

affin que n'affolle ta teste,

et ne remply pas tant ta pense

qu'en toy n'ait belle contenance. 56

se on mect lievres en ta main,

mect les en ta manche ou [ton] sain.

entre boire et vin tenir,

ne veilles long plait maintenir, 60

si tu fais souppes en ung verre,

boy le vin, ou le gecte à terre.

se on sert du fruit au digner,

n'en mengue point sans le laver. 64

se tu es servy de fromaige,

si en pren poy, n'en fay oultraige;

et si tu es servy de noix,

si en mengue deux ou troys, 68

et quant tes mains tu laveras,

on bassin point ne cracheras.

quant tu rendras graces à Dieu,

si te tien en ton propre lieu; 72

n'oblie pas les trespassez,

souvengne-t-en tousjours assez.

à ton hoste dois mercis rendre;

de ton aller dois congié prendre, 76

se on donne à boire apres graces,

soit en hanaps, voirres ou tasses,

laisse premier boire ton hoste,

et toy apres, quant on luy oste. 80

qui à ces choses aparcevroit,

à table plus saige seroit,

de se seoir à table n'est digne

qui d'aucun bien ne porte signe. 84

Lexique

Se: souvent mis pour si

courtoys: distingué

digner: dîner

di: récite, dit

mengue: mange

roignes: coupes

furge: cure

frote: gratte

toaille: serviette

dessoubz: dessus

aprins: cultivé priser: estimer

nully: personne

oste: ôte

(mots en) -aige: -age

demourant: le reste

lievres: livre, document

gecte: jette

ton lieu: ta place

trespassez: morts

voirres: verres

seoir: asseoir

J'ignore si les personnes intéressées par l'histoire de La Prairie savent qu'il y avait un moulin à scie mu par l'eau à La Fourche, au début du 18e siècle. En ce qui me concerne, c'est grâce à un document généreusement fourni par monsieur René Barbeau que je l'ai appris. Ce document, daté du 12 février 1714, contient un rapport de Léonard Paillé dit Paillet, un grand bâtisseur et un grand constructeur de moulins de l'époque. C'est ce dernier qui, en 1695, a construit, avec un dénommé Lavoix, le Fort Lorette du Sault-au-Récollet (aujourd'hui Ahuntsic, à Montréal). Bien qu'il semble avoir été rédigé par Jean-Baptiste Lefebvre dit Angers, ce rapport contient une estimation détaillée faite par maître Paillé d'un moulin construit sur la rivière St-Jacques, à un endroit situé, selon moi, aux environs du lieu où s'élève aujourd'hui l'école Émilie-Gamelin. Dans ce texte, maître Paillart énumère les bons et les mauvais aspects de la construction en émettant des réserves sur les parties qu'il ne peut distinguer à cause de la glace, son évaluation ayant été faite en février. On pourrait aussi ajouter que ce sont François Leber et un sieur Hervieux qui avaient chargé le sieur Louis Trudeau de la construction du moulin en question. Ce François Leber occupait la dernière terre de la côte La Borgnesse, juste avant les terres de La Fourche. Pour rendre le texte un peu plus abordable, je me suis permis d'en corriger l'orthographe, vu que la syntaxe et le vocabulaire présentent déjà assez de difficultés.

L'an mil sept cent quatorze le dixième de février …..er d'une sentence de monsieur le lieutenant général de la juridiction royale de Montréal rendu le sixième du présent l'an mois. Nous Léonard Paillet maître charpentier et mon agent aussi charpentier nous sommes transportés à la Fourche de La Prairie de la Magdeleine ainsi qu'il est ordonné par la dite sentence pour faire la visite d'un moulin à scie que le Sr Leber et le Sr Hervieux ont fait faire audit lieu par le Sr Louis Trudeau maître charpentier à laquelle visite a prestement fait avons procédé après avoir tout bien visité et examiné avons trouvé le premier étage tout ce qui paraît de … des glaces de bon bois et bien lié et le second étage aussi bien lié excepté les poteaux pour ne se voir l'entourage qui sont mis après oeuvre lesquels ne sont pas conformes à leur marché pour le combler nous l'avons trouvé trop faible suivant leur marché. Comme aussi avons trouvé le corps du bâtiment trop court pour scier les bois de la longueur qui l'est porté par leur marché. De plus avons trouvé la dame ou écluse les patins ou chevalets bien bons et bien forts mais trop loin à loin ce qui rend ladite dame ou écluse moins forte qu'elle ne devrait être. De plus le coffre qui conduit l'eau dans la roue ne nous a pas paru assez solide autant que les glaces nous ont permis de le voir mais nous ne pouvons pas en parler juste à cause des glaces comme aussi ledit coffre ne donne point la chute à l'eau qu'elle devrait avoir pour tomber sur la roue à les gardes mouvement ils sont assez bons et bien faits excepté la roue qui n'est pas assez longue d'aube à ces grandes roues par tri- quuillier pour amener les pièces sur le mou- lin ni tout ce qui est nécessaire à ladite roue pour amener les pièces sur le moulin il n'y a rien déposé le tout ci-dessus mentionné nous ne parlons que de ce qui est à notre vue ou des glaces c'est ce que nous ….i sinon quand besoin sera en foi de quoi moi Angers ai signé et maître Paillet a déclaré ne savoir écrire ni signer.

Fait à Ville-Marie ce jour dui douzième De février de l’année mil sept cent quatorze

[ François Leber, cpt de milice à La Fourche]

[Jean-Baptiste Léonard Hervieux]

[Léonard Paillé dit Paillet]

« La Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine », tout un nom pour un petit établissement! Je répète le nom tous les jours, mais c’est seulement après 18 mois de travail à la SHLM que je suis capable d’évaluer s’il mérite bien son nom.

Tous les jours, je trie la correspondance que nous recevons par la poste et électroniquement. Il y a toutes sortes de demandes d’information :

Le comté de La Prairie date de quelle année?

Où était située la gare de trains?

Mon arrière grand-père vient de La Prairie mais je ne connais pas le nom de mon arrière-grand-mère?

Et ma préférée: Est-ce que je suis bien à l’école polyvalente de la Magdeleine?

Mais nous sommes aussi sollicités pour participer aux activités des organismes dont nous sommes membres : la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, la Fédération des sociétés de généalogie du Québec, l’Association des Archives du Québec, la Table de coordination des archives privées du Québec, le Conseil montérégien de la culture et des communications patrimoine, Tourisme Montérégie, le CLD de Roussillon, etc. Il y a des congrès, des colloques, des assemblées, des sessions de formation, des conférences, des sondages, des lancements de toutes sortes, qu'il s'agisse d’expositions ou de livres, pour n'en nommer que quelques-unes.

Le nombre de documents à traiter chaque semaine est impensable, et si on y ajoute le nombre de visites en personne, les chiffres deviennent étonnants. La SHLM reçoit des gens du Québec, d’ailleurs au Canada et particulièrement des États- Unis. Ils viennent à la recherche de leurs racines. Ils cherchent leurs familles. Que trouvent-ils? Ils sont accueillis par des passionnés de l’histoire et de la généalogie. Ils embarquent dans un voyage où ils trouvent leurs ancêtres. Ils marchent dans les pas de leurs aïeux en suivant nos guides et ils revivent La Prairie d’autrefois, par le biais de l’animation de nos expositions thématiques. Ils repartent heureux et satisfaits d’avoir trouvé des vestiges de leur passé, mais souvent ils laissent eux-mêmes des traces en devenant membres de la Société d’histoire, membres de notre famille.

L’édifice du Vieux Marché ouvre ses portes à ses membres et bénévoles tous les jours. Ils continuent leurs recherches, mais c'est la SHLM qui récolte les bénéfices de ce travail. Que la recherche soit personnelle ou faite pour la SHLM, ils partagent leurs découvertes avec fierté. Notre extraordinaire équipe de bénévoles est professionnelle, mais surtout enthousiaste et dévouée. Ce n’est pas le bâtiment qui nous héberge qui définit la Société d’histoire, ce sont les gens qui travaillent à l’intérieur qui le font.

Il y a dix-huit mois que je suis, moi-même, devenue membre de la SHLM. Je me suis jointe à une équipe dynamique et c’est le conseil exécutif qui m’a confié les tâches d’assurer la sauvegarde de notre patrimoine, notre société d’histoire. Nous travaillons ensemble, les membres, le conseil, les bénévoles et les talentueuses employées (moi-même incluse, bien sûr) que nous avons eu la chance d’embaucher grâce à des subventions.

« La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine », tout un nom pour un petit établissement. Après 18 mois de travail, je constate qu’il n’est pas encore assez imposant!

Dans l'atmosphère de l'Halloween, faites une visite du Vieux-La Prairie comme vous ne l'auriez jamais envisagé. Guidés par un journaliste qui n'a pas froid aux yeux, vous découvrirez, par l'intermédiaire de fantômes, les anecdotes les plus oubliées d'une des plus anciennes villes du Canada.

Une activité pour toute la famille réunissant fantaisie et histoire, le tout animé par une dizaine de fantômes costumés !

Rendez-vous à la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine au 249 de la rue Ste-Marie au coucher du soleil, le soir du 29 octobre 2005.

Coût: 10$ par personne

Moitié prix pour les enfants et pour les membres de la Société.

Réservation requise au (450) 659-1393

Le lundi 5 septembre, deux membres assidus de la SHLM ont remonté la petite rivière St-Jacques jusqu'à La Fourche et même un peu plus (passé la route 30). Profitant de la crue de la rivière du fait d'une grosse pluie du début du mois de septembre, Jean L'Heureux et Jacques Brunette sont partis de bon matin du quai de la rue du Boulevard pour aller voir si les rives des côtes La Borgnesse et Des Prairies avaient bien changé. Malheureusement, la prolifération d'une plante aquatique, qui a envahi tous les cours d'eau de la plaine du Saint-Laurent, a fait en sorte que les deux rives n'offraient, en guise de paysage, qu'un mur de verdure. Ce n'est que passé l'école Émilie-Gamelin que le paysage change un peu et devient plus boisé.

Un incident de parcours a forcé Jacques Brunette à se mouiller un peu plus qu'il ne l'aurait voulu. La chose aurait été sans importance si elle n'avait eu une conséquence inattendue. Ces explorateurs d'occasion ont oublié que les coureurs des bois d'autrefois ne portaient pas sur eux des dispositifs électroniques de déverrouillage des portes pour les automobiles. Aussi, quelle ne fut pas leur déception de constater, à leur retour, que les portières de l'auto refusaient de se déverrouiller ! Mais le soleil a fini par sécher le tout et les secours apportés par monsieur Legault, bien que généreux, se sont avérés inutiles. Or, on raconte, sous le manteau qu'il y a plusieurs années, quelques membres de la SHLM auraient émis le désir de participer à une excursion de ce genre qui aurait réuni plusieurs équipages. Pourquoi alors ne pas en faire une réalité le printemps prochain ? Surtout que plusieurs installations se sont ajoutées sur les rives de la rivière qui faciliteraient grandement le projet.

Avis aux intéressés.

Acquisitions

– Régiment de Carignan, par Benjamin Sulte, 1922 (donateur anonyme)

– Régiment de Carignan, par Régis Roy et Gérard Malchelosse, 1925 (donateur anonyme)

– Terrier de la Seigneurie de Lauzon, par Gaëtane Robitaille, 2005 (achat SHLM)

– Régiment suisse de Meuron, au Bas-Canada, par Maurice Vallée, 2005 (achat SHLM)

– Notre-Dame de Sainte-Foy, par H.-A. Scott, 1902 (donateur anonyme)

– Acadie, tome 2 et tome 3, par Edouard Richard, 1921 (donateur anonyme)

Pour la vente annuelle de livres

Attention ! Changement de date

Notre vente annuelle aura toujours lieu avec des livres de toutes sortes de catégories et à des prix vraiment exceptionnels. Toutefois, la date déjà annoncée dans le journal de septembre est remplacée par le samedi, 22 octobre, de 9h00 à 17h00 N'oubliez pas de l'inscrire à votre agenda.

Dons

Voici la liste des donateurs:

– Monsieur Laurent Deschamps

– Monsieur "donateur anonyme" (ce donateur nous a été indiqué par madame Hélène Doth.)

– Monsieur Raymond Monette

– Ville de La Prairie

Merci à ces donateurs pour leur générosité et leur contribution à l'enrichissement de notre bibliothèque.

Votre Société d'histoire a connu un départ d'enfer. Il semblerait que les gens attendaient avec impatience la reprise des activités "normales" après une période de vacances très occupée sur le plan touristique. Il suffisait de constater l'enthousiasme et la chaleur qui ont caractérisé, encore une fois, le déroulement de notre brunch annuel au restaurant «Le Vieux Fort».

De plus, nous avons assuré la relève de deux membres de notre Conseil qui, il faut l'avouer, avaient bien fait leur part et il s'est établi une liste impressionnante de conférenciers pour l'année 2005-2006. Enfin, la SHLM a participé activement au bien-cuit de notre maire, monsieur Guy Dupré.

Et il se prépare encore quelques surprises… Mais n'anticipons pas et contentons-nous de constater que la SHLM est l'une des plus florissantes sociétés d'histoire de la province.

Première conférence

Généalogie et tradition orale

par: madame Gisèle Monarque

Le mardi, 18 octobre, à 19h30

Le dimanche, 18 septembre, s'est tenu le brunch annuel de la Société d'histoire au restaurant «Le Vieux Fort».

Dans une ambiance aussi enjouée que chaleureuse, les principaux collaborateurs de la SHLM ont d'abord accueilli leurs invités d'honneur et ceux-ci ont généreusement accepté de dire quelques mots sur la haute considération dans laquelle ils tiennent notre organisme.

Ce fut d'abord notre député fédéral, monsieur Jacques Saada qui, en termes toujours aussi bien choisis, nous a fait part, entre autres, de ses impressions sur la recherche de ses propres origines généalogiques.

Puis, notre maire, monsieur Guy Dupré, qui est un père pour notre Société, est venu nous prodiguer ses encouragements et remettre à la SHLM, au nom de la Fondation Guy Dupré, un chèque au montant de trois mille dollars. C'est avec gratitude que notre président, monsieur René Jolicoeur, a accepté ce don qui nous permettra d'améliorer encore nos services.

Enfin, monsieur Jolicoeur a souligné les nombreuses années de travail de monsieur Edouard Légaré au service de la SHLM. Au fil des ans, monsieur Légaré a surtout oeuvré en généalogie et au Conseil de la société.

La SHLM tient à adresser ses remerciements et toutes ses félicitations à monsieur Légaré pour cet hommage bien mérité.

Bref, il faut bien avouer que ce brunch annuel continue d'être un indice de la santé et de la prospérité de notre organisme.

Mardi, le 18 octobre 2005, à 19h30

Généalogie et tradition orale

par: madame Gisèle Monarque

Mardi, le 15 novembre 2005, à 19h30

Les épidémies en Nouvelle-France

par: monsieur Michel Barbeau

Mardi, le 17 janvier 2006, à 19h30

La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle -France (1667-1779)

par: madame Josiane Jacob

Mardi, le 21 février 2006, à 19h30

Les Frères de l'instruction chrétienne à La Prairie

par: Frère Gaston Roy

Mardi, le 21 mars 2006, à 19h30

Marchande à la toilette

par: madame Jacynthe Tardif

Mardi, le 18 avril 2006, à 19h30

La Prairie

par: monsieur Laurent Houde

Mardi, le 16 mai, à 19h30

L'Histoire en Images

par: Me Myette

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Jacques Brunette (16)

Linda Crevier

Révision Jacques Brunette (16)

Linda Crevier (Coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.