- Au jour le jour, novembre 2011

Promenade dans les archives départementales françaises

N.D.L.R. Cet article a déjà été publié dans le bulletin de l’Association des familles Gagné-Bellavance d’Amérique « Gagné Bellavance », 20e année – No 72, mars 2011, p. 6-8

Grâce à la disponibilité des archives départementales françaises sur Internet, j’ai pu retracer les actes de baptême des ancêtres Pierre et Louis Gasnier, fils de Louis Gasnier et de Marie LaunayGagné Marie, Actes de baptême de Pierre et Louis Gasnier, Bulletin de l’Association des familles GAGNÉ-BELLAVANCE d’Amérique, inc., No 62, septembre 2008, p. 12-13. . Je suis toujours à la recherche d’actes civils sur les Gasnier d’autrefois. En feuilletant les archives de Saint-Cosme-de-Vair, d’Igé et de Marcilly, Marcilly étant une ancienne commune française de l’Orne aujourd’hui intégrée à Igé, voici quelques faits et anecdotes que j’ai retenus au cours de mes recherches.

Des liens familiaux sur les Gasnier

Louis Gasnier père : À Marcilly, le 21 janvier 1610, je présume que Louis Gasnier père est nommé deuxième parrain de François Le Houx, fils d’Étienne et de Marie Gasnier. Je ne connais pas le degré de parenté entre la mère Marie Gasnier et le deuxième parrain de l’enfant, Louis Gasnier. Voici la transcription de l’acte de baptême de François Le HouxArchives départementales de l’Orne, [En ligne], [http://www.cg61.fr/archives/fondsnumerises. asp], registre paroissial de Marcilly, 3NUMECRP207/EDPT492_711594-1645, 1594-1645, 12 décembre 2010, p. 28. (le nom de famille du premier parrain m’est difficile à confirmer) :

« Vigesima prima mensis Januarii anno dm [domino] mille[si]mo Sixcentisimo decimo francescus filius Stephani le h[ou]lx & maria gasnier huis Uxoria fuit Supra fontes marcilliiensus ecclesia baptizatus francescus […] fuerunt & nominavit Ludovicus Gasnier huis adjutor fuit Catharina fure fuit matrina » L Guiott (paraphe)

Nous ne connaissons pas la date de naissance de Louis Gasnier, l’époux de Marie Launay et le père de nos ancêtres. Archange Godbout avait retracé à Saint- Martin-du-Vieux-Bellême le mariage d’un Louis Gasnier avec Noëlle Chevalier en date du 18 octobre 1640Godbout Archange, Études généalogiques, Gagné, Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, vol 1, no 2, juin 1944, p. 111-115. . On peut penser qu’il s’agit de Louis Gasnier père, devenu veuf de Marie Launay en avril 1640 et ce d’autant plus qu’il est mentionné dans l’acte de mariage que Louis Gasnier habitait la paroisse de Saint-Cosme-de- Vair. Voici la transcription de cet acte de mariageArchives départementales de l’Orne, op. cit., registre paroissial de Saint-Martin-du-Vieux- Bellême, 3NUMECRP426/EDPT89_231599- 1681, 1599-1681, 15 décembre 2010, p. 416. :

« Le dix huitiesme Jour dudit moys & an que dessus Louys gasnier de la paroisse de St Cosme Le ver a espouse Noelle chevallïe de cete paroisse »

En consultant le site GENEANETGENEANET [En ligne], [http://www.geneanet.org/ ?lang=fr], recherche globale, 16 décembre 2010. plusieurs chercheurs ont associé à Louis Gasnier, époux de Marie Launay, une sépulture datée du mois de mars 1649, retracée aussi à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Voici la transcription de cet acteArchives départementales de l’Orne, op. cit., registre paroissial de Saint-Martin-du-Vieux- Bellême, 3NUMECRP426/EDPT89_231599- 1681, 1599-1681, 15 décembre 2010, p. 382. :

« Le dixiesme Jour de mars audit an Louys gasnier a été Inhumé au cymetiere de ceste eglise »

Cet acte pourrait être l’acte de sépulture de Louis Gasnier père. Il ne nous renseigne pas sur son âge. Quant à Noëlle Chevalier elle serait née en 1619 à Saint-Martindu- Vieux-BellêmeThe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Family Search, [En ligne], [http://www.family search.org/Eng/Search/frameset_search. asp?PAGE=search_all1.asp&clear_ form=true],16 décembre 2010.. Je n’ai pas retracé son acte de naissance, ni de sépulture.

L’oncle Jean Dubois : Le contrat de mariage entre Louis Gasnier fils et Marie Michel a été retracéGagné Aimé cm, Louis Gasnier et Marie Michel, Pionniers de la Nouvelle-France venus du Perche, Glanures historiques et familiales, Montréal, 1990, p. 17. . Jean Dubois y est présent et cité comme oncle du futur marié. Jean Dubois est l’époux de Françoise Launay, la soeur de Marie Launay. C’est ce que je peux affirmer à la lecture de l’acte de sépulture de Françoise Launay en date du 27 janvier 1629 à Saint-Cosme-de-VairArchives départementales de la Sarthe, op. cit., registre paroissial de Saint-Cosme-de-Vair, 1MI948R3, 1595-1668, 17 décembre 2010, p. 77. . On y mentionne que son corps est enterré dans l’église de Cosme et « demeura veuf Jean boys ». Notons que Françoise Launay fut la marraine du futur marié.

L’igéen Simon Laireau : En consultant les actes du registre paroissial de la commune d’Igé, j’ai découvert que Simon Laireau a été baptisé en 1624. Simon Laireau est l’ancêtre des L’Heureux d’Amérique. Un de ses descendants est Jean L’Heureux, membre de la SHLM. Son acte de baptême daté du 10 octobre est écrit en latin dans la marge. Voici la transcription de cet acteIbid. p. 115. :

« decima octobris Simon filius Renati Laireau & marguarita Guillin hius uxoris fut baptisatus Simon Guiot fuit patrinus marguarita Laireau fuit matrina » P Blains (paraphe)

Louis Gasnier fils, l’époux de Marie Michel, né à Igé le 13 septembre 1612, eut comme parrain René Laireau, le père de Simon. Notons que Louis Gasnier fils fut présent au contrat de mariage de Simon Laireau et de Suzanne Jarousseau passé devant le notaire Claude Aubert le 31 octobre 1655BAnQ-Q, fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montréal. Greffes de notaires. Claude Aubert (CN301,S4), 31 octobre 1655, Contrat de mariage entre Simon Laireau et Suzanne Jarousseau. .

Le dauphin de France : Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, texte législatif édicté par le roi de France François Ier en 1539, à Villers-Cotterêts, la tenue des registres des baptêmes est devenue obligatoire. Le premier acte de baptême numérisé et disponible sur Internet à Saint-Cosme-de- Vair date de 1595. C’est le 30 novembre 1594 que Messire Mathurin Moreau prit possession de la cure de Saint-Cosme-de- Vair. Cet acte est inscrit en français. La lecture des noms de famille, qui souvent diffèrent des nôtres, peut s’avérer difficile. Ces patronymes sont inscrits dans la marge et nous aident à lire les noms de famille.

Je lis les noms des baptisés de l’année 1638 : Julian Duit, André Tessier, dauphin de France, Marguerite Cordier… Oui c’est bien le dauphin de France et voici la transcription de cet acteArchives départementales de la Sarthe, op. cit., registre paroissial de Saint-Cosme-de-Vair, 1MI948R3, 1595-1668, 17 décembre 2010, p. 107. :

« Le 5ieme Jr de Septembre 1638 par la grace de dieu fut nay a St Germain en Layes pres Paris Le Dauphin de France fils de Louis de bourbon 13ieme du nom roy de France et de Navarre et d’Anne d’Autriche son Espouse aussi Reyne de France et de Navarre Soeur du Roy d’Espaigne, et Il y avoit vingt et troys ans quils étoient ensembles sans avoit eu enfans »

C’est bien l’annonce de la naissance du dauphin de France, le futur roi Louis XIV, à Saint-Cosme-de-Vair. Le royaume s’est réjoui de cette naissance. Le curé de Saint-Cosme-de-Vair, monsieur Jean Moreau, avait ses raisons d’inscrire cette naissance dans ses registres. On ne retrouve pas nécessairement pareille annonce dans les registres des autres communes. Les chroniques paroissiales de la SartheDamas Jean-Claude, Chroniques paroissiales de la Sarthe [En ligne], [http://radiointensite. free.fr/articles.php?lng=fr&pg=154], arrondissement de Mamers, paroisse Saint-Cosme-de-Vair. m’ont éclairée sur le sujet. Je cite le curé de la paroisse de Saint-Cosmede- Vair monsieur Mathurin Moreau, curé de Saint-Cosme de 1591 à 1619Ibid. :

« Pour lors, Jean Moreau, mon neveu, faisait son cours de philosophie à Paris. Le Roi et la Reine–mère qui le conduisaient allèrent à Bordeaux pour recevoir la Reine et épouser Anne d’Autriche, fille du roi d’Espagne, laquelle fit son entrée à Paris aux flambeaux et alla prier à l’église Notre Dame, puis fut ensuite au Louvre. »

Suite au décès de monsieur Mathurin Moreau survenu le 16 avril 1619, c’est son neveu monsieur Jean Moreau qui lui succède. Il sera curé de Saint-Cosme de 1619 à 1654. Le nouveau curé écrit en 1620Ibid. :

« Le 29e jour de juillet 1620, le roi Louis XIIIe passa par ce village, accompagné de Monseigneur son frère et de Mgr le prince de Condé et alla loger à Bonnétable ou était mademoiselle de Soissons ».

Il n’est pas surprenant que le curé Jean Moreau ait inscrit dans les registres de Saint-Cosme-de-Vair l’annonce de la naissance du futur roi Louis XIV le 5 septembre 1638, le roi Louis XIII et le curé Jean Moreau se connaissant de longue date.

Un voyage au Canada

Rendue en 1651 et toujours à Saint-Cosmede- Vair, je porte attention à ce qui me semble être un acte de baptême, mais plus long que les autres et placé entre un acte de baptême du 19 mai et un autre du 20 mai 1651. Il s’agit en fait d’un acte de sépulture qui nous renseigne sur les voyages des pionniers partis de La Rochelle pour la Nouvelle-France. Voici la transcription de cet écritArchives départementales de la Sarthe [En ligne], [http://www.archives.sarthe.com/ etatcivil.asp], registre paroissial de Saint-Cosme-de-Vair, 1MI948R3, 1595-1668, 17 décembre 2010, p. 148. :

« Denys Landry Environ le commencement de ce mois de may denys Landry Laisne estant a la Rochelle pour aller en Canada rendit son ame a dieu & fut Son corps Inhume dans Leglize Ste Margueritte que [espace] plusieurs qui estoit party avec Luy nous a mande par Lettre, Et environ la fin du moys de decemb. de La mesme annee Ledt Landry ete reinhume »

Je consulte le dictionnaire de René Jetté pour savoir qui est l’ancêtre des Landry d’AmériqueJetté René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730, PUM, 1983, p. 643. . C’est Guillaume Landry fils de Mathurin et de Damiane Desavis. Guillaume Landry a été baptisé le 23 février 1623 à La Ventrouze, canton de Tourouvre, arrondissement de Mortagne, au Perche (Orne). S’il y a une relation entre Guillaume Landry et Denis Landry l’aîné, elle reste à découvrir.

- Au jour le jour, novembre 2005

Marie Gagnier

À l'automne 2004, je me suis rendue aux archives nationales du Québec à Montréal, afin de poursuivre mes recherches sur la famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon. J’ai été attirée par un acte du notaire Jacques David, en date du 4 juillet 1720 dont le titre est : «Contract dEschange Entre S.r Joseph perrau Et damlle marie gagnier Son Epouse, et S.r pierre febvreau Et marie anne perrau Sa femme ». ANQM, GN Jacques David, 4 juillet 1720.

Rappelons que Marie gagnier est la fille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon, leur aînée. Elle naît à la seigneurie de La Prairie de- la-Magdeleine le 2 novembre 1671; son parrain est Philippe Plamondon dit Lafleur et sa marraine, Marie Barbe Roinay. Marie gagnier épouse Joseph Perrault, le fils de Jacques Perrault dit Villedaigre et de Michelle LeFlot, le 21 avril 1688 à La Prairie. Marie décède le 26 octobre 1739, à l’Île d’Orléans, paroissienne de l’église Sainte-Famille, une semaine avant de fêter ses 68 ans.

Ce contrat a piqué ma curiosité par son titre, espérant connaître les relations entre la famille Perrault de l’Île d’Orléans et celle de Pierre Favreau de Boucherville.

Les contractants sont Joseph Perrault, capitaine de milice à l’Île d’Orléans se trouvant à Montréal à cette période et Pierre Favreau, l’époux de Marie- Anne Perrault, veuve de Jean-Baptiste Normandin dit Beausoleil, la fille de Jacques Perrault dit Desrochers et d’Anne Gagné, la soeur de Marie. Jacques Perrault et Joseph Perrault sont frères. Donc le contrat se fait entre l’oncle Joseph autorisé de sa femme Marie, et Pierre Favreau, autorisé de son épouse Marie-Anne, la nièce de Joseph.

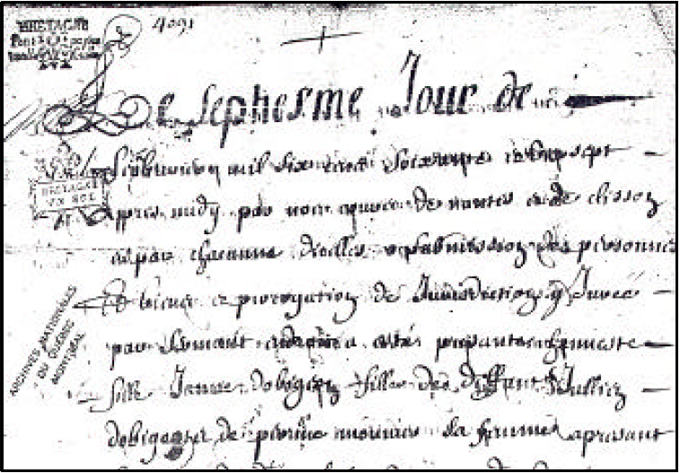

Le contrat est simple : Marie gagnier cède ses droits successifs mobiliers et immobiliers obtenus de la succession de sa mère décédée en 1712 et ceux à obtenir lorsque son père Pierre Ganier décèdera, à sa nièce Marie Anne Perrault et son époux Pierre Favreau; en échange Marie et Joseph reçoivent une terre de deux arpents de front sur quarante deux de profondeur située à la rivière Ouelle, cette concession appartenant à Marie-Anne Perrault provenant des successions de Jacques Perrault dit Villedaigre et Michelle LeFlot, ses grands-parents paternels, les parents de Joseph. Marie et Joseph ont déjà une concession à la rivière Ouelle, voisine de celle des parents de Joseph. En imprimant le contrat, quelle surprise ai-je eue lorsque, sur la dernière page du contrat, une annexe (fig. 1) où Marie donne son autorisation à son mari Joseph Perrault d’agir à sa guise au moment du contrat d’échange, j’ai vu la signature de Marie gagnier !

C’est la première fois que je voyais sa signature; en effet, je croyais que Marie ne savait pas signer n’ayant jamais vu auparavant sa signature au bas des actes notariés que j’avais consultés. Certes cette annexe est écrite au son comme vous pourrez sûrement le constater en la lisant. Mentionnons que « monroyal » est Montréal que Champlain écrit sur sa carte de 1632 «Mont-real » alors qu’il écrit «Mont Royal » pour déterminer la colline. Enfin le fondateur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, écrit en 1642 : « Ville marie de l’isle de Montréal »Commission de toponymie, Dictionnaire illustré Noms et Lieux du Québec, Les publications du Québec, 1996, p. 454.

Je vous présente la signature de Marie gagnier, une signature appliquée qu’elle a écrite ou dessinée, je ne saurais le dire. Elle m’est très chère.

je permet amon mari da gir Comme bonlui Sanblera pour Ce quil pourra mapartenir deritage tans tamonroyal qualapreriede lamadelenne auje promet ratifie les zécri qui anse ronfaiste delaSente tefamille Ce 8 jeun 1720

Merci à madame Estelle Brisson, archiviste et responsable des salles de consultations aux Archives nationales du Québec à Montréal, pour sa collaboration.

- Au jour le jour, octobre 2004

Conférence de septembre

Le 15 septembre dernier avait lieu la première conférence de l’année organisée par la SHLM. C’est madame Marie Gagné qui, devant une nombreuse assemblée, est venue nous entretenir de Pierre Gagnier, un des premiers colons de La Prairie.

Avec un souci du détail où on reconnaissait la formation scientifique, madame Gagné nous a d’abord donné des notes généalogiques et historiques sur les origines de son ancêtre. Ensuite, elle nous a expliqué où et comment Pierre Gagnier s’est installé à La Prairie en portant une attention particulière au terrain qu’il possédait au village, à l’angle des rues Saint-Ignace et Saint-François-Xavier (aujourd’hui chemin de Saint-Jean). Suivit une explication complète de la chaîne de titres de ce terrain. En guise de conclusion, madame Gagné nous a présenté les membres de cette famille pionnière en enjolivant son propos de liens avec certains personnages célèbres de notre histoire.

Merci, madame Gagné

- Au jour le jour, septembre 2004

Conférence : Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière

Conférence de septembre

Le 15 septembre, notre conférencière sera madame Marie Gagné, membre de la SHLM. Biologiste de formation, Mme Gagné s’intéresse à la généalogie et plus particulièrement à l’histoire de la famille Gagné. Elle a écrit plusieurs articles dont entre autres, « Inventaire des biens de Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon », « Un pont réclamé », etc.

Sa conférence portera sur « Pierre Gagné et Catherine Deaubigeon, une famille pionnière ».

- Au jour le jour, avril 2004

Le pont sous le régime français

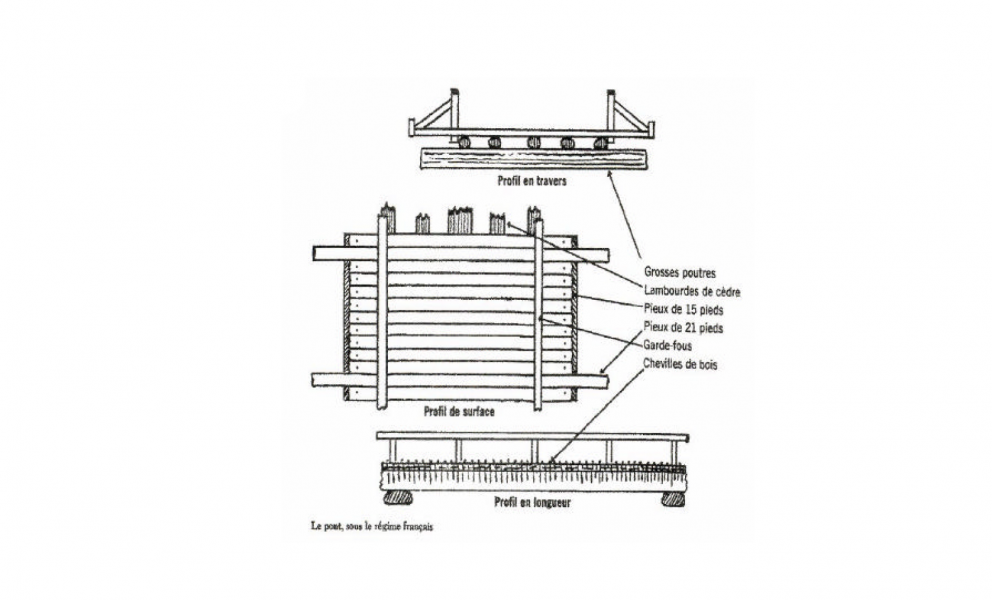

Voici quelques coordonnées sur la construction des ponts sous le régime français livrées par l'historien Marcel Trudel :

« Les routes de terre apparaissent dans le premier quart du XVIIe siècle : ce sont d'abord des chemins seigneuriaux qui longent le fleuve pour unir les habitations d'une même seigneurie; puis après la mise en place d'un grand-voyer, un petit réseau de chemins du roi se développe en tronçons.

Les ponts, d'une largeur de 15 pieds et d'une longueur maximale d'environ 40, ne servent guère à enjamber que les ruisseaux; dès qu'un cours d'eau a quelque peu d'importance, on se contente d'y établir un service de bac.

De plus, on construit les ponts par corvées, en prenant le bois, sans le payer, sur les terres les plus voisines puisque, dit-on, les propriétaires des terres environnantes retirent plus de commodités de ces ponts ».

La Construction du pont de la rivière de La Tortue

Le 23 février 1724, devant le notaire Guillaume Barette, Pierre Lefebvre, un maître charpentier de La Prairie, convient avec le père d’Heu, s.j., délégué par les habitants de la Prairie, des « marches Et Convantions » pour la construction du pont sur la rivière de la Tortue; je vous présente des extraits du devis de menuiserie Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E. :

§ 1. « led Sr Le feibvre promet Et Soblige de faire et parfaire a Ces fraix Et depent un pont public Sur La Riviere de la tortue a Lendroit ou Il a Esté marque par Le Sr René dupuy Comis a la grand voirie,

§ 2. lequel pont Sera fait du bois dont La teneur Ensuit premieremt Tous Les poteaux Semeles appuis de poteaux Et Les grosses pieces quy se planteront En haut Sur Les poteaux Seront tous de Chesne blanc,

Les poteaux semelles (de quatorze pouces de diamètre) correspondent aux « Lambourdes de cèdre » sur le croquis. Les appuis de poteaux correspondent aux « Grosses poutres » sur le croquis.

« Les grosses pièces quy se planteront En haut Sur Les poteaux » sont plus difficiles à identifier. On peut aisément penser que l’on désigne ainsi, ici, la suprastructure des garde-fous et de leurs poteaux de soutien. Car ainsi, le texte aura précisé – cela semble son intention – que tout le pont, si ce n’est le cas échéant les chevilles ou les pitons, d’une part, et les pièces de travers « du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée » sera de chêne blanc.

§ 3. Les pieces de traver Sur Lesquels ont passera Et quy Serviront de Chemin Seront du meillieur bois que led feivre poura trouver a portée Et Seront Escaris du moins Sur une face afin que le dessus dud pont fait uny Et auront au moins quinze pied de long,

Les pièces de travers correspondent aux « pieux de 15 pieds »sur le croquis et comprennent vraisemblablement les « pieux de 21 pieds » sur le croquis.

§ 4. Les gardes foux Seront aussy de bon bois, Les poteaux auront pour Le moins quatorze pousce de diametre Les Semelles autant Et Les apuis presque autant Le tout bien Enchasse dans de bonnes mortoises Et arresté avec de gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de Chesne blanc

« Les garde foux » correspondent aux « Gardefous » sur le croquis. Les poteaux dont il est question ne sont pas spécifiés, mais ils désignent vraisemblablement les poteaux de soutien des garde-fous, que l’on voit sur le profil en travers et sur le profil en longueur du croquis. Les « apuis » correspondent eux, aux « Grosses poutres » sur le croquis. Enfin les gros pitons de fer ou du moins de bonnes chevilles de bois de chêne blanc correspondent aux « Chevilles de bois » sur le croquis.

§ 5. Lequel dit Sr Le feivre promet Et Soblige de Rendre Led pont parfait Sur Lade riviere de La tortue Et achevé pour le plus tard au vingt Sixiesme de Juillet prochain de tel Sorte quil Sera loisible aud temps a toutes personne dy passer avec Leur harnois autant que Sera Leur besoin

§ 6. Comme aussy Led Le feibvre promet Et Soblige de garantir Led pont pour un an Et Jour apres La perfection diceluy Selon La Coutume ordinaire En Sorte que Sil Est Emporté ou Endommagé par Les glaces ou autrement avant Led t temps de lad e garantie Il Sera tenu Comme Il promet Et Soblige de Le Refaire de nouveau a Ces fraix Et de pans

§ 7. Et outre moyennant La Somme de quatre Cens Livre monnaye de France que Led Reverand pere dheu Sengage de Luy payer Sur ce que les habitants Luy doivent donner Comme Ils En Sont convenus tous Ensemble

§ 8. Savoir deux cent Livre a fur Et a mesure que les ouvrages dud pont Se feront Et les deux Cent Livre Restant Luy Seront payés a la Toussain prochain ou plutot Sy faire Se peut

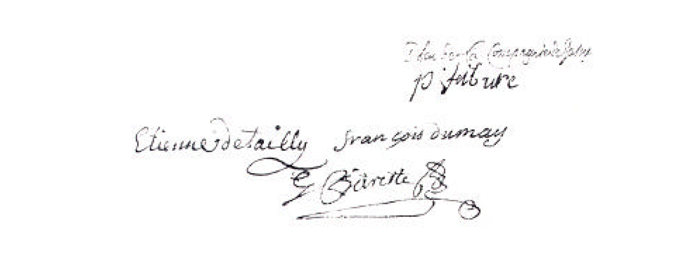

§ 9. fait Et passe aud Lieu de la prairie de la magne maison de madame dumay En pnce des Sr Estienne detaily Et Jean francois dumay Tesmoins »

Il est toujours intéressant de faire les liens entre les personnes présentes lors d’actes notariés ou autres documents. Ainsi à la lecture de ce contrat on peut noter :

– que madame Dumay, c’est Jeanne Roinay veuve d’Étienne Bisaillon et de François Demers, la mère de Jean-François Demers.

– que les parents de Jean-François Demers (un des deux témoins) sont Jeanne Roinay (la demi-sœur de Catherine Daubigeon) et François Demers. À noter que Jean-François Demers signe François Dumay.

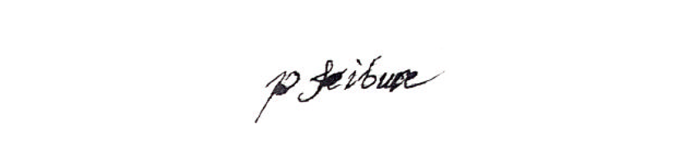

– que le notaire Guillaume Barette, l’époux de Jeanne Gagné est le gendre de mon ascendant Pierre Ganier.

– que le menuisier Pierre Lefebvre est le fils de Pierre Lefebvre et de Marguerite Gagné, la sœur de Pierre Ganier. Pierre Lefebvre est donc le neveu de Pierre Ganier comme le prouve sa signature, identique sur le devis de menuisier et sur l’acte de baptême de sa fille Anne Catherine. En effet, lorsque Pierre Lefebvre et son épouse, Marie Louise Brosseau, font baptiser leur fille Anne Catherine, le 17 janvier 1718, à La Prairie, le père présent signe ainsi :

– qu’Étienne Deniau dit Détaillis, témoin, a épousé en 1718, Catherine Anne Bisaillon, la petite-fille de Pierre Ganier, la fille de Catherine Gagné et de Benoît Bisaillon.

Le pont construit

Qu’advint-il de ce pont tant réclamé par les habitants de La Tortue à La Prairie? Eh bien il fut construit en 1724 et il remplit ses fonctions durant huit ans quand, à ce moment, il fut nécessaire de construire un nouveau pont. Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Michelet a bien dit : « l’histoire est d’abord toute géographique ». Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170.

Bibliographie

(1) Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p.8.

(2) Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10.

(3) Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104.

(4) Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391.

(5) Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLEFRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167 – 170.

(6) Procès-verbaux des grands voyers, 9 août 1708, Société de généalogie des Cantons de l’Est (S.G.C.E.)

(7) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 janvier 1722, S.G.C.E.

(8) Raimbault Pierre, Assemblée des habitants de La Prairie, 10 août 1722, S.G.C.E.

(9) Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.

(10) Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.

(11) Trudel Marcel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institutions, HRW, 1971, p. 204-206.

(12) Barette Guillaume, Marché entre les jésuites et Pierre Lefebvre, 23 février 1724, S.G.C.E.

Remerciements

Merci à monsieur Gilbert Beaulieu de la Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine, à madame Muguette Toupin, à monsieur Frédéric Brochu, archiviste, tous deux membres de la Société de généalogie des Cantons de l’Est, sans oublier Jean Gagné, mon frère, pour sa contribution à la correspondance, croquis – devis de menuiserie.

- Au jour le jour, mars 2004

Un pont réclamé (suite)

Les habitants de la côte Sainte-Catherine, de la côte de la Fourche et du fort de La Prairie :

Pierre Aupry

François Barrault

Étienne Bisaillon

Louis Bouchard

Pierre Bourdeau

Pierre Brosseau

Antoine Caillé

Jean-François Demers

Jacques Deniau

Pierre Dumas

René Dupuis

Pierre Gagné

François Gagné

Louis É. Gagné

Joseph Gagné

Pierre Ganier

Pierre Hervé

François Leber

François Lefebvre

Laurent Lefebvre

Jean Lefort

Vincent Lenoir

André Longtin

Michel Longtin

Jacques Pinsonnault

Pierre Pinsonnault

Benoît Plamondon

Pierre Roy

Pierre Senécal

Jacques Thibierge

Les habitants de la côte Saint-Lambert :

André Babeu

Antoine Boyer

Maurice Demers

Jean Gervais

Jacques Moquin

Pierre Moquin

Jean Poupard

Laurent Surprenant

Toussaint Trudeau

Ordonnance de l’intendant Bégon : deux ponts seront construits

Pierre Raimbault retient les idées des deux groupes et fait son rapport à l’intendant Michel Bégon. Ce dernier met un terme au désaccord des habitants de La Prairie. C’est ainsi que le 17 janvier 1723 l’intendant ordonne que deux ponts soient construits : un sur la rivière Saint-Jacques et l’autre sur la rivière La Tortue ». Voici une transcription de l’ordonnance de l’intendant :

« Nous ordonnons que tous Les habitans de la Seigneurie de la prairie de la madelaine tant ceux qui Sont au dessous de la Riviere S.t Jacques y Compris ceux du lieu Mouillepied apresent de la parroisse de longeüil que ceux qui Sont au dessus de lad.e Riviere même ceux qui Sont dans les proffondeurs de la ditte seigneurie contribueront chacun au prorata de létendüe des terres qu’ils possedent dans lad.e Seigneurie a la Construction d’un pont Sur la Riviere de la tortüe et d’un autre Sur Celle Riviere de la tortüe [trois derniers mots rayés] Saint Jacques et a lentretien desd. ponts que celuy Sur la riviere la tortue Sera fait le premier qua Cet effet jl Sera fait par le s. Catalogne lieutenant des troupes et Sous Ingenieur du Roy en ce paÿs un devis et estat Estimatif de Chacun desdits ponts qui Seront par luy remis au Sieur Raimbault qui fera en presence dud.s. Catalogne dans lassemblée desd. habitans qui Sera Convocquée par ledit Sieur Raimbault l’adjudication au Rabais desd ouvrages ceux qui feront la condition la meilleure et fera Ensuitte la repartition de ce que chacun desd. habitans aura a payer pour leur part des prix desd. adjudications et en cas qu’il Survienne quelque Contestation au Sujet de lad. repartition Les partyes Se pourvoyront devant ledi S. Raimbault et aura declaré par provision Executoire en vertu de notre presente ordonn.ce ce qui aura este par luy reglé et arresté ordonnons qu’il Sera fait aussy deux adjudications au rabais et Separées pour Lentretient desdits deux ponts et que l’adjudicataire de Lentretien du pont Sur la riviere St Jacques Sera tenu a la fin de Chaque automne de L’entente pour le mettre a couvert des refoullements et de le retablir tous les printemps aussy tost que les glaces Seront partys et quil Sera fait aussy par le Dit Sieur Raimbault une repartition de ce que chacun des habitans delad Seigneurie Sera tenu de Contribuer pour sa part des dits Entretiens dequelles adjudications et repartitions jl Sera dressé des proces verbaux par ledit Sieur Raimbault pour Iceux avons Envoyer etre ordonne ce qu’il appartiendra mandons & fait a Quebec Le dix Sept Janvier mil Sept cent vingt trois ./. » Ordonnance de l’intendant Michel Bégon, 17 janvier 1723, S.G.C.E.

Le pont de la rivière de la Tortue

Le 25 août 1723, le père Jacques d’Heu, s.j., suite à une ordonnance de l’intendant, réunit à nouveau les habitants de La Prairie, qui lui avaient fait la demande de la construction d’un pont sur la rivière de la Tortue; il leur demande de réitérer leur volonté de contribuer financièrement à la construction du pont qu’ils réclament :

« … quil falloit que chacun declara ces dernier Santimants pour La Contribution dud pon lesquels habitant de pnt a lade assamblée ont tous Repondu Et dit dune Comune voix quil Contentoient que led pons fut fait Le plutost que faire ce poura pour Leur avantage Et quils Sobligent de Contribuer volontiers chacun Separement quatre Deniers par chaque arpt de terre quil pourroit avoir en Superficie… » Barette Guillaume, Assemblée des habitants de La Prairie, 25 août 1723, S.G.C.E.

C’est le 23 février 1724 qu’un marché est conclu entre le père d’Heu, les habitants et Pierre Lefebvre, maître charpentier et résidant de La Prairie pour la construction du pont.

- Au jour le jour, février 2004

Un pont réclamé

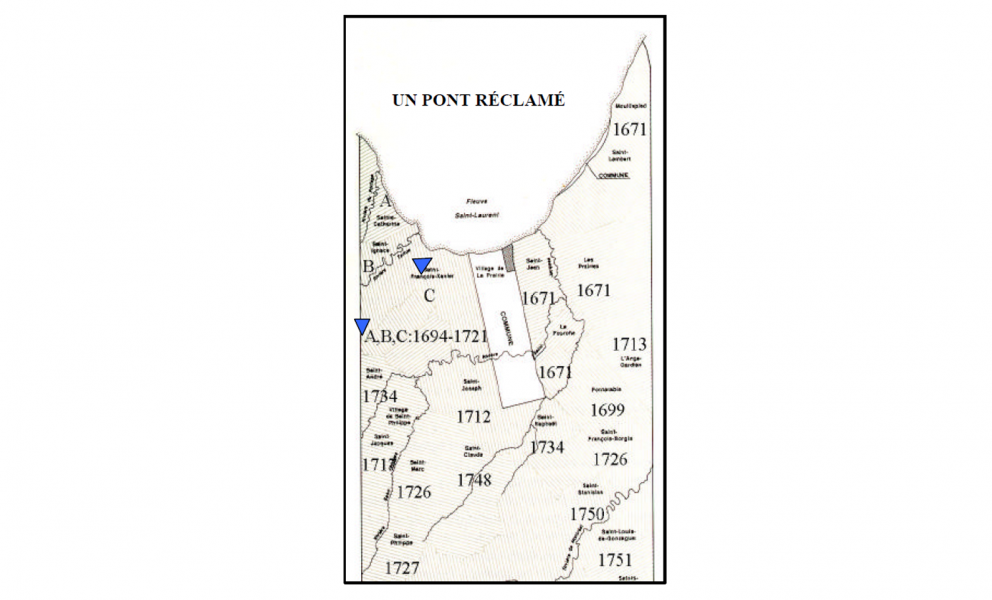

Lors de mes recherches sur mon ascendant Pierre Ganier, j’ai pu constater que celui-ci avait été impliqué dans une étape pour le développement de la colonie sur la rive-sud de Montréal.

En effet, Pierre Ganier, un habitant de la seigneurie de La Prairie -de-la-Magdeleine depuis 1667, à la fois marguillier et capitaine de milice de la côte, qui en temps de paix, avait entre autres la charge des corvées de voirie Gagné Robert, Instrument de recherche sur Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée, Association des familles Gagné et Bellavance, 1994, p. 8., se trouva au coeur d’une démarche cruciale qui suscita même des dissensions dans la région.

LA SEIGNEURIE DE LA PRAIRIE–DE–LA–MAGDELEINE

Rappelons quelques faits historiques sur la seigneurie de La Praire-de-la-Magdeleine : cette seigneurie devint la propriété des pères jésuites en 1647. Ce n’est que vingt ans plus tard, en 1667, une fois la menace iroquoise éloignée, que les seigneurs ont pu installer des colons en leur concédant des terres le long de la rivière Saint- Jacques, à la côte Saint-Jean, aussi nommée la Borgnesse en l’honneur d’une amérindienne borgne qui y vécut Beaudry Charles, La Borgnesse : une légende vivante, Deux mille ans d’histoire, Le Reflet, Trans Mag, 2000, p. 10., sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent en descendant vers Longueuil, dans les côtes des Prairies, Saint-Claude, la Tortue et Saint-Lambert Lacroix Yvon, Les origines de La Prairie, (1667-1697), Cahiers d’histoire des jésuites, No 4, Bellarmin, 1981, p. 96-104. Trudel Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Tome IV, La Seigneurie de la Compagnie des Indes Occidentales, (1663-1674), Fides, 1997, p. 391..

LES COMMUNICATIONS À LA PRAIRIE

À La Prairie J’emprunte au professeur Louis Lavallée, la chronologie des évènements et des faits concernant la construction du pont de la rivière de la Tortue, dans LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, Louis Lavallée, p. 167-170., il importe de savoir que « la circulation des hommes et des marchandises dans la seigneurie, est particulièrement difficile par la présence en son centre et dans sa partie occidentale des rivières Saint-Jacques et de la Tortue. Ces deux cours d’eau coupent le territoire en deux, rendent les communications difficiles et isolent partiellement les habitants de certaines côtes qui sont quelquefois empêchés de se rendre au village, à l’église ou au moulin » Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170..

Au début du XVIIIe siècle Pierre Robineau, sieur de Bécancourt, deuxième baron de Portneuf, et « grand voyer en ce pays » l’officier chargé de l’administration des voies publiques, de passage à La Prairie afin de délimiter le chemin royal, chemin qui longe le fleuve et permet d’unir les habitations de la seigneurie, recommande alors l’érection d’un pont sur la rivière de la Tortue : voici un extrait de ce procès-verbal du 9 août 1708 :

« … Et La du consentement et advis du S.r pierre gagné capitaine de Milice de la dite coste Et du S.r Jean caillou dit Baron nostre commis a lad grande voirie… avons reglé le grand chemin Royal de la dite Seigneurie de deux Lieües un quart ou environ Et ou il Sest trouvé un Ruisseau appellé communement Le grand Ruisseau ou il necessaire de faire un pont Lequel pont Les habitants depuis La rivière de la tortue seront obligés de construire tous ensemble bon valable Et propre a soufrir Le poids des charois… »

Ce texte est le premier où les autorités se préoccupent de la construction d’un pont à La Prairie.

UN PONT RÉCLAMÉ

En 1722, les habitants de la côte de la Tortue prennent l’initiative et réclament un pont sur leur rivière : ils écrivent au père Jacques d’Heu, s.j., établi en Nouvelle-France depuis 1705 et gérant des affaires de la seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine, en exigeant l’érection d’un pont royal sur la rivière dont ils occupent les deux rives.

ASSEMBLÉE DU 25 JANVIER 1722

Le notaire du temps, Guillaume Barette, à la demande du père d’Heu, convoque chez lui, ces habitants de la Tortue. À cette assemblée, les habitants au nombre de quatorze, prennent conscience que l’autorité veut satisfaire leur demande car la lecture du texte du notaire nous apprend que :

« … La derniere bonne volonté que Led R pere a de satisfaire a ce quy Luy a Este demande par les habitants qui est de faire faire un pon Royal, Sur la Riviere de la Tortue pour leur utilité particuliere …»

Cependant ce projet ne fait pas l’unanimité de tous les habitants présents. En effet, il y a intervention de Pierre Moquin et de Michel Marie dit Sainte-Marie résidants de la Côte Saint-Lambert car ces derniers refusent la construction du pont sur la rivière de la Tortue, à moins qu’on ne leur accorde un pont sur la rivière Saint- Jacques.

ASSEMBLÉE DU 10 AOÛT 1722 : DEUX PONTS SONT–ILS NÉCESSAIRES?

Suite à cette dissension, l’intendant Michel Bégon, sieur de la Picardière et de Murbelin, ordonne le 5 juillet, au notaire Pierre Raimbault, de se rendre à La Prairie et de convoquer une assemblée chez le notaire Barette. Cette assemblée a lieu le 10 août 1722; 39 familles de La Prairie sont présentes à cette assemblée; Pierre Ganier est là et il est âgé de 77 ans.

Rappelons les objectifs de cette assemblée :

« deliberer Sur la necessite de faire Un pont Sur la Riviere de la Tortue et un autre Sur La Riviere S.t Jacques, et faire Une estimation de la depence pour la Construction de ces deux ponts en cas qu’ils Soient Necessaires, et un Etat de Repartition de ce chacun des habitans de lad. parroisse Sera tenu de fournir Suivant l’Etendüe de chaque habitation ».

Les habitants de la côte Saint-Lambert s’expriment : « le Pont de la rivière de la Tortue ne leur est d’aucune utilité » et ces derniers ayant quotidiennement affaire au fort de La Prairie, à l’église et au moulin à vent il leur est plus « commode » d’avoir un pont sur la rivière Saint- Jacques. Et puisqu’ils évaluent « le nombre d’habitants à cinquante au moins, le pont leur coûtera au plus deux cens livres ».

Les autres habitants répliquent : le pont de la rivière Saint-Jacques est pour eux « ny utile au public », qu’il serait rapidement emporté par les glaces ou le refoulement des eaux Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., qu’il ne servira que durant l’été qui en fait n’est pas nécessaire puisque dans cette saison « on passe lad. Riviere St Jacques avec toutes sortes de Voitures, et qu’jl y a un Canot pour les gens de pied ».

Et bien sûr, pour ces derniers, le pont sur la rivière de la Tortue, alors que cette rivière ne donne jamais prise aux glaces à cause de la proximité des rapides du Sault- Saint-Louis Lavallée Louis, LA PRAIRIE EN NOUVELLE-FRANCE, 1647-1760, Étude d’histoire sociale, Mc-Gill-Queen’s University Press, 1993, p. 167-170., est « absolument nécessaire et Utile en tous tems que ce pont qui Sera de Soixante et dix ou quatre vingt pieds au plus de long ne Coutera pas plus de Six cens Livres ce qui Sera Une mediocre depence ».

Suite le mois prochain

- Au jour le jour, janvier 2004

Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feue Catherine Daubigeon (2e partie)

La famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon

Pierre Ganier et Catherine Daubigeon résident avec leurs enfants à la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. Ils ont des terres au village de La Prairie, à la côte Saint-Jean (dite La Borgnesse en l’honneur d’une amérindienne borgne qui y vécut), à Montréal et à la côte Sainte-Catherine (3, 13, 14).

Pierre Ganier est un colon, un marguillier et un capitaine de milice. La famille de Pierre Ganier et de Catherine Daubigeon est une famille pionnière de La Prairie.

En 1712, le 13 mai, décède Catherine Daubigeon à l’âge de 58 ans. Elle est inhumée le lendemain; voici une transcription de son acte de sépulture ;

L’an 1712. Le 13e may est decedée en cette paroisse de côte dame et de St Fr. xavier Catherined’obigeon femme de pierre Gagner apres avoir reccu tous les sacrements avec beaucoup de pieté, Son corps a été Inhumé avec Les ceremonies accoutumées dans Léglise de cette paroisse sous La Lampe Le 14 du même mois et an en presence p. Gagner p. brion et plusieurs autres

Gaschier ptre

C’est le 7 septembre suivant que Pierre Ganier, veuf de Catherine Daubigeon, fait procéder à l’inventaire de leurs biens. Je vous présente la transcription de cet acte, fruit du travail de Robert Gagné, André Lafontaine, Jean Gagné et de l’auteur de l’article :

Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feue Catherine Daubigeon

Mémoire

[En marge] Description Inre & partage des biens de la Succession deffunte Cathe daubigeon feme du Sr Gaigne & partage avec Ses Enfans. Pard & fut pnt Sr piere Gaigne hab de La prairie de la magne Et veuf de Catherine daubijon faisant pr Luy & comme tuteur Naturel de Joseph [dernier nom rayé] Nicolas & Joseph Gaigne ses Enfans mineurs et lad deffunte daubijon a ce pnt. Et ncore Led Sr pierre Gaigne au nom & comme tuteur de Catherine bizaillon fille ineure deffunt Benoist & Catherine Gaigne Ses père et mere # Lequel Sr Gaigne aud om feroit fait venir [deux derniers mots rayés] mande En sa maison aud Lieu de la prairie de la magdeleyne Maurice Besnard Sr bourjoly & Anne Gaigne, sa femme, pierre Gaigne, francois Gaigne, Louis Gaigne, Mr Guill[aume] barette nore de la prairie & Jeanne Gaigne sa femme [En marge] # & faisant pour Sr joseph perot Seigr dargentenay damoiselle marie gaigne Sa feme P G p g f G L G Barette [paraphe] B ig fd md pSt A [paraphe], Rene Bourasseau & agnes Gaigne sa femme Lesd Gaigne freres & Sœur hoirs Sœur hoirs consent & avec Lad bisaillon par representation susnommes Chacun pour un dixiesme de Lad deffunte Catherine daubijon Leur mere, Lesqls Sr Bourjoly auroit Comparu faisant pour Luy & Sad femme a laqle Il promet fer agreer & ratiffier Ces pntes de jour en jour & de ce des a pnt authorise ausy fair Sans quil En soit besoin daucun de sa presence Comme aussy seroient Comparu Lesd Sr Barette & Jeanne Gaigne sa feme quil aauthorise pr lesfet qui Ensuit, Led bourrasseay & agnes gaigne Sa feme quil a pareilt authorite a lefect des pnt & Lesd piere, francois Louis Gaigne ausqls Led Sr piere Gaigne auroit dit quil estoit prêt de Leur rendre Compte a lamiab[le] & Sans fraix ny procedures En Justice des biens de la Comte quavoiteste Entre Luy & Lad deffunte daubijon Sa feme Et devoir Entre Eux La voye La plus douce quil seroit a propos de prendre, LesquelsCompt apres avoir Confere Entre Eux & led gaigne Auroient été daccor tous EnsemB de fer une description de tous Les biens & Effects mobiliers de la Compte dud Sr gaigne & de lad deffunte daubijon Sa feme La moitie de laquelle appt auSd Sr Gaigne & lautre moitie ausd Enfans representant Leur mere En nombre de dix heritier de leurd mere pour etre baille a chacun Sa part Contingente, Et q Lesd Effects mobiliers seroient Entre Eux prises & a Ses fraix quil Seroit fait par led nore un bref Estat ou inre desd Effects mobilliers A quoy Lesd parties autoient a lInstant procede ainsy quil Ensuit

Dans une des chambres de lad maison ou il y a une grande cheminee A este trouve Neux plats Tant grands que petits dix neuf assiettes deux escuelles un pot a leau une saliere, & sept Cuillers Le tout Estain & un bassin dEstain faisant EnsemB a Cinquante Cinq Livres Estime par les parties a quarante Sol la livre cy 110 tt

Neuf fourchette dassie Estime a quatre Livres dix Sol Lesd neufve fourchettes cy 4 tt 10 S

–––––

114 tt 10 S

Deux chandelliers de Cuivre Estime avec un chandelier a quatre cy 4 tt

Deux vieux poislons un grand un petit Estime Ensemble a quatre Livres cy 4 tt

Deux vielles Lanternes Estime Ensemble 40 S cy 2 tt

un Couloir en Cuivre quatre livres 4 tt

un rachault de fer Estime 4 tt

Un Gril Estime Cinquante Sols 2tt10S

Une broche de fer estime Cinquante Sols 2tt10S

Une bassine de Cuivre rouge Estime a dix Livres cy 10 tt

Une grande marmite avec Son Couvercle, une moyenne sans couvercle & une plus petite avec son couvercle Estimées Scavoir La grande à huit Livres La moyenne à six Livres & La petite quatre Livres cy 18 tt

Cinq chandieres vielles une grande Estimée seize Livres une moins grande dix Livres & les autres deux plus petites a 8 tt piece & une autre plus petite a trois Livres Cy En tout 45 tt

Deux chaudieres à fer blanc Estimes a quarante Sols Les deux cy 2 tt

Deux poesle a frire Estimée à Cent Sols chacune EnsB cy 10 tt

Deux Lampes de fer à 20 Sols piece cy 2 tt

un pauvre rechaut de fer Estime a quinse Livres cy 15 tt

une poesle a frire de fer estimé quatre Livres cy 4 tt

une Cramelliere de fer Estime quatre Livres cy 4 tt

une meschante table en plian vielle Estimée vingt Sol cy 1 t

une huche avec Son couvercle vielle Estime quatre Livres cy 4 tt

deux meschant vieux Sacs Estimes vingt Sol piece cy 2 tt

une paire darmoires de pin a deux portes sans sa serrure & Clef Estime Six Livres cy 6 tt

Dix terrines Estimées a quinse Sols piece un baril de tere Estimé vingt Sol un petit pot de tere viel a Eau Estime quinse Sols une Cruche de tere a dix Sol un pot de chambre de tere dix Sol un petit pot & un plat de tere 7 une petite Cruche tere a vingt Sols Lesd trois pieces cy 3 tt 15 S

Un poivrier Estime quarante sols cy 2 tt

Une viele Tourtiere Estimée quatre Livres cy 4 tt

Un fromager de fer blanc fort vieux Estime vingt Sol cy 1 tt

A la Cave de lad maison a esté trouve

Une Cruche deGré dans laqle Ily a dix Livres de Graisse estime a 7S Livre & la cruche a 4 tt cy 7 tt 10

Un grand pot de tere a deux anse dans leql Il y a vingt quatre Livres de beure estime a dix Sols La livre & led pot a 40 Sols cy 14 tt

Une Cruche vide Estimée vingt Sol cy 1 tt

–––––

301 tt 5 S

[à suivre]

- Au jour le jour, décembre 2003

Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feu Catherine Daubigeon (Partie 1)

Léon Roy, dans son dictionnaire de généalogie, définit l’inventaire post-décès comme suit :

« C’est un acte dressé généralement par un notaire à l’effet de constater en détail l’existence, le nombre et la nature des biens meubles, effets, marchandises, deniers comptants, billets, titres, papiers, créances et dettes d’une succession ou d’une communauté dissoute. Rédigé dans les jours suivant le décès, à la demande des enfants, de la veuve ou du veuf ou d’un tiers en droit de l’exiger selon les coutumes régionales, les statuts matrimoniaux ou les droits successoraux, il énumère les biens du défunt, essentiellement mobiliers, englobant créances et dettes, les papiers de famille ne faisant souvent aucune grâce d’aucune cuillère ni d’aucune bobine de fil, ni vêtement usagé. Sa fréquence variera selon les régions, les coutumes et surtout selon les situations juridiques. Son contenu capital du point de vue documentaire, décrivant minutieusement le cadre, le décor et les meubles du défunt. A partir d’inventaire après décès, certains chercheurs ont pu réaliser des maquettes très fidèles de la salle commune ou de la chambre de leurs aïeux du XVIIIe. Au plan généalogique : il contient d’utiles informations quant aux héritiers du défunt et leur établissement. Quant au contrat de mariage du défunt, en principe cité avec sa référence précise (date et nom du notaire), il figure au nombre des papiers de famille. Les autres papiers, cités avec lui, pouvant souvent être recherchés et également exploités. La plupart du temps l’inventaire après décès sera à rechercher dans les archives notariales, de la même façon qu’un contrat de mariage.»

Avant de vous décrire l’inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feue Catherine Daubigeon, je vous invite à faire la connaissance de Pierre Ganier, de son épouse Catherine Daubigeon et de leurs treize enfants.

Pierre Ganier

Pierre Ganier est le fils de Pierre Gasnier (mon ancêtre) et de Marguerite Rosée. Il est baptisé le 24 février 1645 à Saint-Cosme-de-Vair, province du Maine en France. Son parrain est Vincent Golin, fils de Vincent et sa marraine Anne Trihoire. À huit ans, Pierre Ganier traverse l’Atlantique, en 1653, avec ses parents et deux frères plus jeunes : Louis et Nicolas. Ses frères aînés, des jumeaux, Jacques et Jean sont décédés en bas âge. Peu de temps après son arrivée en Nouvelle-France, il a une petite sœur Marguerite née le 17 septembre 1653 à SainteAnne-de-Beaupré. En 1656, son père décède des fièvres lentes; alors sa mère décide de prendre le canot pour se rendre à Montréal avec lui, Nicolas et Marguerite, laissant sur la côte de Beaupré son fils Louis qui prendra le surnom de Bellavance, devenant ainsi l’ancêtre des Bellavance d’Amérique.

À Montréal, la famille habite la contrée SaintJoseph. Ce territoire de Saint-Joseph est immense et comprend les paroisses Sainte-Cunégonde, SaintAntoine, Saint-Joseph et une partie de SainteHélène d’aujourd’hui. D’après le terrier de Montréal, réalisé par l’historien Marcel Trudel, cette terre se trouve à 6 arpents à l’est de l’actuelle rue Lambert-Closse.

En 1663, Pierre Ganier s’engage dans la milice de Montréal. Il est membre de la XIIIe escouade, avec son beau-père Guillaume Étienne dit le Sabre, le second mari de Marguerite Rosée. En 1666, il est recensé avec sa mère ses frères Louis, sûrement de passage à Montréal, et Nicolas. Le recensement de 1667 dénombre les mêmes membres que le premier recensement de la Nouvelle-France, bien que déjà Pierre Ganier soit cité comme colon établi à la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine.

En effet, cette seigneurie, propriété des pères jésuites qu’ils ont reçue en 1647 de monsieur François de Lauzon, peut enfin recevoir ses premiers habitants sans danger puisqu’il y a une accalmie des guerres iroquoises.

Pierre Ganier est un de ces premiers colons. En 1670, plus précisément le 19 novembre, il épouse Catherine Daubigeon, la fille de feu Julien Daubigeon et de Perrine Meunier. Leur acte de mariage est le premier inscrit dans le registre paroissial de l’église de la Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie de La Prairie.

- Au jour le jour, décembre 2003

Inventaire des biens de la communauté de Pierre Ganier et de feu Catherine Daubigeon (Partie 1 – suite)

Catherine Daubigeon

Catherine Daubigeon est la fille de Perrine Meunier et de Julien Daubigeon. Ces derniers ont quitté la Bretagne, plus précisément Clisson et sont venus s’installer en Nouvelle-France avec la grande recrue de 1653 : ces hommes recrutés par Paul Chomedey de Maisonneuve avec l’intervention de Jeanne Mance pour sauver Montréal; il fallait du renfort, les quelques colons montréalais étant occupés à apprivoiser un environnement hostile et à résister aux attaques incessantes dont ils étaient l’objet de la part des iroquois.

Neuf jours après leur arrivée, Perrine Meunier et Julien Daubigeon font baptiser leur deuxième fille, Catherine, le 25 novembre 1653 à Montréal. Catherine a comme parrain Paul de Chomedey de Maisonneuve (qui fut parrain 43 fois durant sa vie) et comme marraine Jeanne Mance (qui fut marraine 73 fois au cours de sa vie).

Catherine a une sœur Claire, née le 23 février 1656 et qui ne vit que quelques semaines. Claire est une enfant posthume puisque Julien Daubigeon décède le 31 mai 1655 tué par les iroquois. Perrine Meunier se remarie en 1658 avec François Roinay, un défricheur, venu aussi avec la grande recrue. Catherine a deux demi-sœurs : Marie-Barbe et Jeanne. Marie-Barbe se marie avec Antoine Rousseau dit Labonté et Jeanne avec Étienne Bisaillon.

Vous avez sûrement noté que Catherine Daubigeon n’est pas l’aînée de la famille. En effet, le couple Meunier Daubigeon avant de s’embarquer pour la Nouvelle-France, a laissé leur aînée, Jeanne, âgée de 6 ans, en Bretagne. C’est lors de mes travaux de recherche dans le minutier du notaire Antoine Adhémar, que j’ai trouvé un acte de Clisson, remis au notaire par Étienne Bisaillon et son épouse Jeanne Roynay. Le titre de cet acte est « quittance consentie à Viau (Jacques) par Jeanne Daubigeon Dergott le 7e février 1677 », devant les notaires Ceauté et Touraud de Clisson. Cette trouvaille est une des joies de la recherche en généalogie. Voici un extrait de cet acte :

Extrait de l’acte : « quittance consentie à Viau par Jeanne Daubigeon Dergott 7 février 1677, notaires Ceauté et Touraud, Nantes et Clisson, Bretagne ».

Le Septiesme Jour de febvrier mil Six cent Soixante et Dix sept apres midy par nous voues de nantes et de clisson Et par chacunne dicelles substitution des personnes Et biens de prerogation de Jurisdiction y Jurée par Sermant endroit a esté presante honneste fille Janne dobigeon fille de deffunt Jullien dobigeon et de perrine mounier Sa femme apresant Sa veufve …

Cet acte confirme l’existence de Jeanne Daubigeon, l’aînée de Julien Daubigeon et de Perrine Meunier. Nous y apprenons qu’elle est paroissienne de SaintSébastien, Les Nantes et que par, l’intermédiaire de

Jacques Viau dit Lespérance, originaire de La Trinité, elle a reçu « la somme de cent livres pour sa part et portion de la succession de sondit feu père ».

Revenons à Catherine : à cinq ans, elle fait partie du premier groupe d’élèves de l’école-étable ouverte par Marguerite Bourgeoys en 1658 12. Catherine apprendra sûrement l’écriture à son mari Pierre Ganier, qui déclare savoir signer à partir de 1683 de même qu’à sept de ses enfants.

Catherine Daubigeon met au monde 13 enfants :

Marie, Marguerite, Anne, Catherine, Pierre, François, Marguerite Angélique, Jeanne, Marie Gabrielle, Louis Étienne, Agnès, Nicolas et Joseph.