Au jour le jour, mai 2005

Pour les premiers immigrants français qui s’établirent ici, puis pour leurs descendants qui ont peuplé la Nouvelle-France, l’alimentation reposait avant tout sur le pain, la viande, le poisson, les légumineuses et les légumes. Dans la vallée du Saint-Laurent, le pain a toujours été de blé entier, plutôt que de seigle ou d’orge, ou de farines mêlées, comme dans les régions pauvres de France. De plus, il est rarement arrivé qu’on manque de pain et jamais il n’y eut de pénurie totale, ni de grande famine meurtrière en Nouvelle-France, grâce aux farines qu’on importait de France les années de pires récoltes, et en période de guerre. De plus, tous les visiteurs attestent que cet aliment irremplaçable, le pain, était ici d’excellente qualité.

Au menu de la viande, le bœuf avait la préférence de la majorité des Canadiens, même s’il n’apparaissait pas sur toutes les tables à la même fréquence. Comme presque tous les habitants de la colonie possédaient une ou deux vaches, et qu’à la campagne, sur une terre agricole, il fallait acquérir au moins deux bœufs de travail, on obtenait des veaux à chaque printemps. De sorte que presque tout le monde mangeait de la viande de bœuf, de vache ou de veau, à l’occasion.

La viande de porc, elle, était de consommation universelle, car chaque famille élevait et engraissait elle-même un ou plusieurs porcs, y compris en ville, où l’on en trouvait dans les cours arrière des maisons. On élevait un nombre de porcs suffisant pour nourrir la famille tant en viande fraîche, qu’on faisait geler l’hiver au grand froid, qu’en lard salé qui se conservait parfaitement plus d’une année.

On faisait boucherie des animaux domestiques : porcs, bœufs et volailles, dans les derniers jours de novembre ou au début de décembre, quand les gelées prenaient ferme. On mangeait le boudin et les saucisses aussitôt après avoir fait boucherie et on gardait les meilleurs morceaux pour le temps des fêtes, ou encore pour la saison des noces s’il y avait des mariages prévus dans la famille. La majorité des mariages avaient en effet lieu au mois de novembre, ou aux mois de janvier et de février, quand il y avait moins de travaux sur la ferme et encore beaucoup de nourriture en réserve. Ainsi, presque toutes les familles pouvaient célébrer un mariage, Noël ou le Nouvel An, dans la joie et l’abondance, à la campagne autant qu’à la ville. On gardait aussi de la volaille et des quartiers de bœuf gelés, dans les greniers, à l’abri des prédateurs, pour la durée de l’hiver. Ces viandes, salées ou gelées, étaient presque toujours apprêtées en pot-au-feu pendant la morte-saison, dans toutes les chaumières de Nouvelle-France.

Après le temps des fêtes et la saison des noces, venait le temps du carême, cette période de quarante jours précédant la fête de Pâques, qui commençait habituellement vers la fin de février pour se terminer au mois d’avril. Pendant cette longue période de jeûne et d’abstinence, les gens devaient tout particulièrement se priver de viande. On puisait alors dans les réserves de moins en moins abondantes de nourriture pour trouver du poisson salé, des légumes de conservation tels navet, oignon, chou et carotte, et des légumineuses séchées : fèves et pois divers. On mangeait aussi, à l’occasion, du poisson frais grâce à la pêche sous la glace. Même les œufs et les laitages étaient moins abondants pendant l’hiver. Restait le pain, encore le pain, que certains mangeaient le matin avec du sucre d’érable, surtout aux mois de mars et d’avril, au « temps des sucres ». Puis, dès la fin d’avril et en mai, le gibier à plumes envahissait à nouveau le ciel et les premières pêches libres de glace pouvaient commencer. Avec les jeunes pousses sauvages qui pointaient vers l’ardent soleil printanier, on faisait à nouveau des salades. Au mois de juin, les radis et les premières laitues apparaissaient dans les jardins potagers et l’on cueillait les premières baies sauvages. À la fin du mois de juin, on assistait au retour explosif des couleurs et des saveurs, au retour de l’exubérance alimentaire et de la joie de vivre dans toute la colonie, en famille et entre voisins. Plusieurs variétés de légumes se succédaient tout au long de l’été. En juillet, la pêche et même la chasse occupaient les cultivateurs qui bénéficiaient d’une période de relâchement dans les travaux agricoles. Il y avait de nouveau abondance d’œufs et de laitages. Puis, aux mois d’août et de septembre, les récoltes des champs et des jardins envahissaient la grange, le grenier, la cuisine, les marmites et le ventre des habitants.

Et le cycle recommençait…

Les preuves historiques s’accumulent et ne laissent plus de doute : la grande majorité de la population de Nouvelle-France était bien nourrie, dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du Régime français.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

Maintenant que vous avez trouvé le nom de votre ancêtre, peut-être désirez-vous en savoir davantage sur sa venue en Nouvelle-France?

Qui était-il? Un Seigneur ou un défricheur?

Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Ces questions sont accompagnées chacune d'un exemple de réponse et d'une ou plusieurs sources d'informations que vous pouvez consulter.

1. D’où vient-il ?

Joachim était de La Rochelle, en Charente-Maritime

(Dictionnaire Jetté, Drouin, Tanguay, Origine, Nos racines)

2. Sur quel vaisseau a-t-il fait la traversée ?

Les Armes d’Amsterdam, le capitaine était Jacob Gille.

Site internet : http://www.iquebec.ifrance.com/naviresnouvellefrance

3. Où demeurait-il à son arrivée ? Quel était son métier ?

À son arrivée aux Trois-Rivières, il était serviteur (domestique)

(Liste Debien) En 1662, il était serviteur du chirurgien Pinard aux Trois-Rivières.

(Catalogue des immigrants Région Trois Rivières page 367)

Il est domestique chez Pierre Souillas et Jeanne Bilondeau (recensement 1666)

4. A-t-il reçu une concession ? Si oui, à quel endroit ?

En 1668, il obtient du Sr Pierre Boucher une première concession à Boucherville que l’on appelait

Les Îles Percées et, en 1670, une deuxième concession; les deux contrats portant les no. 103 et 105 sont notariés le 4 avril 1673 Notaire Frerot (Archives Nationales)

5. Qui a-t-il épousé ?

Il a épousé Magdeleine Alton (Hanneton) le 6 janvier 1669

Il passe un contrat de mariage devant le Notaire Rémy

6. Combien d’enfants ont-ils eu ?

Joachin et Magdeleine eurent sept (7) enfants : Jean-Baptiste, Jacques, Marie-Jeanne, Pierre, François, Louis et Marguerite. (Dictionnaire Jetté), PRDH.

Si vous en êtes à vos débuts en généalogie, je vous engage, encore une fois, à conserver ces pages du bulletin Au jour le jour qui ont commencé à paraître dans le numéro de février 2005 et qui vous proposent une marche à suivre qui vous guidera dans vos travaux.

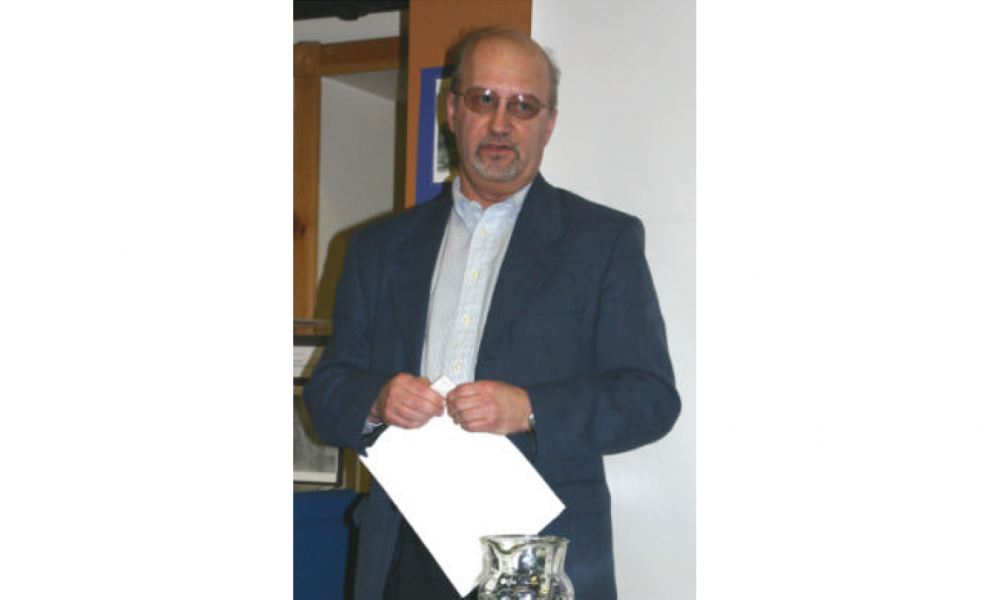

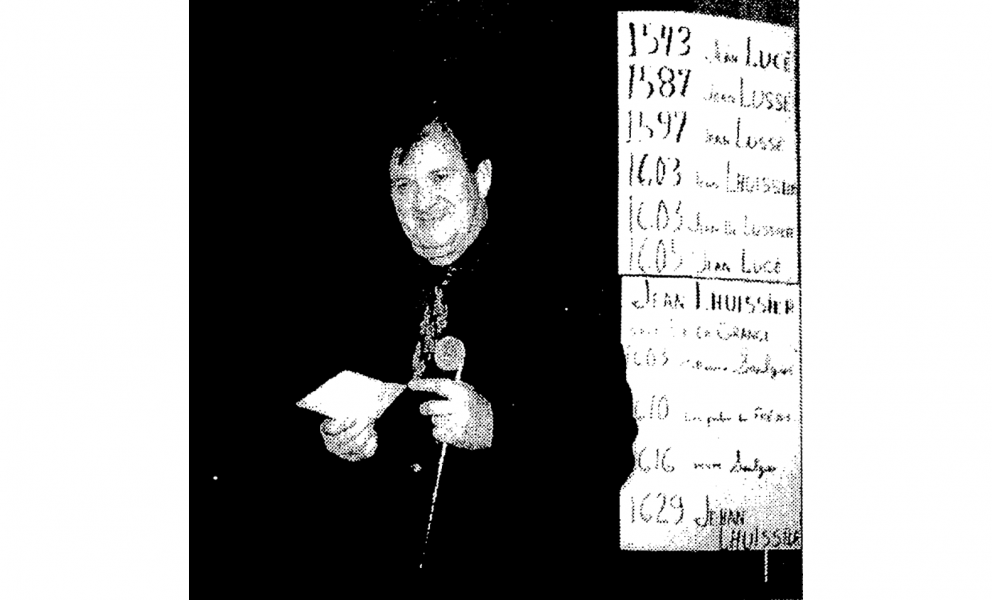

La conférence du 19 avril dernier avait pour sujet Saint-Bruno de Montarville et c’est monsieur Bernard Guilbert (photo ci-contre) qui est venu nous éclairer sur l’histoire de cette région. Et, pour tous ceux qui y ont assisté, le mot "éclairer" a pris son sens le plus littéral.

C'est dans le cadre d'un échange entre les deux sociétés d'histoire que s'inscrivait cet événement. En effet, monsieur Jean-Marc Garant de la SHLM avait entretenu les membres de la Société d'histoire de Saint-Bruno au sujet de La Prairie et monsieur Guilbert est venu lui donner la réplique.

À travers les générations de la famille Boucher, monsieur Guilbert a retracé pour nous toutes les étapes historiques et socioéconomiques de cette belle région du Québec. Il a aussi développé l'aspect commercial, l'apport de certaines communautés religieuses au développement de Saint-Bruno et, surtout, la vocation résidentielle assez particulière que cette région a adoptée. Le tout était illustré "par intermittences" avec force schémas et photos des richesses patrimoniales de cette belle localité. Bref, monsieur Guilbert a convaincu son assistance que Saint-Bruno gagne à être connu et que tous devraient se faire une obligation d'en visiter les sites touristiques.

À cause de la construction imminente d’un triplex le «Pont Chômeur» devra bientôt être déplacé de son site d’origine. Voici le texte de la lettre adressée à monsieur Guy Brossard du service d’urbanisme de la ville de LaPrairie :

Le «Pont Chômeur» est un modeste monument de béton placé en bordure de la rue Sainte-Rose. Il fut construit en 1932 par les chômeurs lors de la grande crise économique (1929-1939) afin de permettre aux eaux de drainage des terres de s’écouler sous la rue Sainte-Rose. Ces eaux s’écoulaient parallèlement à la rue Levée. Ce pont est toujours à l’endroit exact où on l’érigea en 1932.

Comme l’assurance-chômage et l’aide sociale n’existaient pas à l’époque, les gouvernements durent mettre sur pied des mesures d’urgence (le secours direct) afin de venir en aide aux trop nombreux chômeurs. On lança également une série de grands travaux publics afin de remettre les chômeurs à l’œuvre : le Jardin botanique de Montréal, le boulevard Taschereau, la construction de la conduite principale d’aqueduc en tuyau de huit pouces à La Prairie et le Pont Chômeur en sont des exemples. En retour de leur participation à ces travaux les chômeurs recevaient, en plus de la fierté, des bons échangeables contre de la nourriture, des vêtements ou du bois de chauffage.

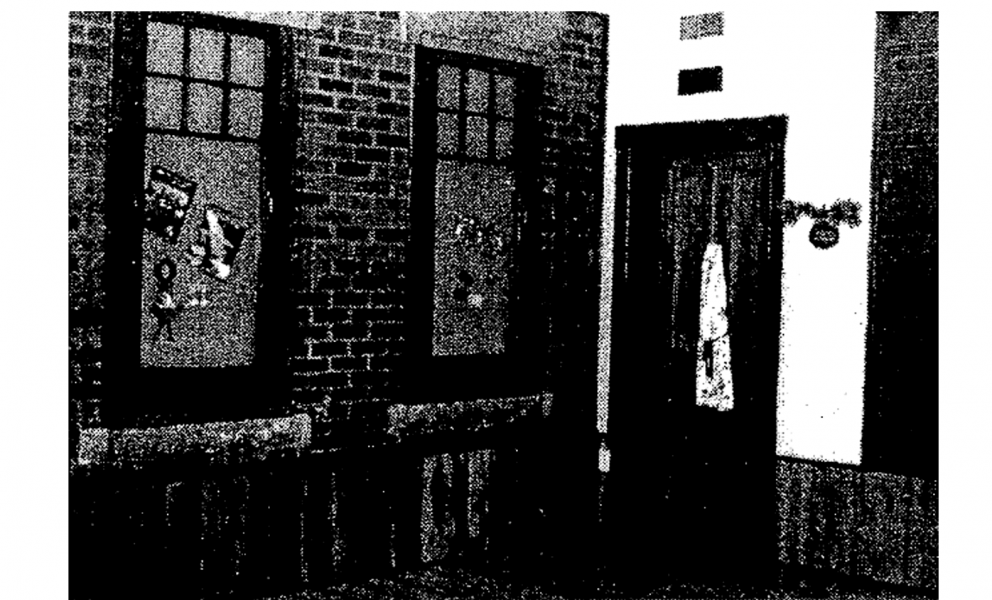

Les chômeurs de La Prairie étaient donc très fiers de leur «pont», bien que la lettre N y soit placée à l’envers (voir la photo).

Aujourd’hui ce pont, malgré sa mine pitoyable et sa fragilité, constitue le dernier souvenir tangible de la crise de 1929 à La Prairie. Il demeure le seul témoin d’une époque difficile et mal connue, et mérite d’être conservé.

Nous recommandons qu’il soit déplacé avec précautions vers un espace vert, soit Place du Centenaire ou Place de la Mennais. On pourrait également choisir de le conserver et de le reloger dans un parc lors de la réouverture de la rue Saint-Louis (ancien site de Rose et Laflamme). Dans tous les cas le pont devrait être accompagné d’une plaque commémorative expliquant son origine.

Samedi dernier, le 23 avril, la SHLM était l'hôte de la Fédération des Sociétés de Généalogie du Québec. Reçus "aux petits oignons" par les responsables de notre Société, les invités ne tarissaient pas d'éloges à propos de nos installations et sur l'accueil des plus chaleureux dont ils avaient bénéficié.

En effet, les gens de la Fédération ont dû se sentir très à l'aise puisque les travaux se sont poursuivis jusqu'à 17h30 !

La SHLM se doit de continuer à entretenir ces bons rapports qui créent des contacts intéressants avec les autres sociétés et contribuent à ajouter à notre "visibilité".

Vendredi dernier, le 22 avril, la SHLM faisait la nouvelle expérience d’un « déjeuner des bénévoles ». Bien que certains l’aient trouvé un peu matinale, il suffit de regarder les mines épanouies de tous ces bénévoles pour constater que l’expérience s’est avérée une réussite totale.

La SHLM tenait à souligner dignement la participation de plusieurs élèves de notre région au concours international de photographie, Notre patrimoine, ça flashe, organisé ici par monsieur Hugues Messier. Pour mettre en évidence le travail de ces élèves, mesdames Lise Brunette, Linda Crevier et Michelle Montpetit ont dressé une exposition de leurs œuvres qui demeurera en place jusqu’au 27 mai.

APPEL À TOUS

- Cahier des Dix : avec notre récent achat, il nous manque les numéros 13 et 14 pour compléter notre collection.

- Revue d'histoire de l'Amérique française: pour compléter notre collection, il nous manque le volume 38, les numéros 3 et 4, 1984.

ACQUISITIONS

- Mémoires de la Société de généalogie canadienne française, années 2003 et 2004 (achat SHLM).

- Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 57, 2003 (achat SHLM).

- L'Ancêtre, vol. 30, 2003 – 2004.

- Mariages de Hawkesbury, 1883 – 1975 (Don de madame Hélène Doth)

- Arrondissement historique de La Prairie, caractérisation, 2004 (don de la Commission des biens culturels)

- Montréal, son histoire, son architecture, tome 3, par Guy Pinard (achat SHLM). – Guide du chercheur, SGCF, 2004 (don de madame Hélène Doth)

- Saint-Michel, 1853 – 2003, éditions Louis Bilodeau, 2002 (don de madame Lise Lavallée, du comité des fêtes du 150e de Saint-Michel)

- Cahiers des Dix, numéros 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 34. (achat SHLM)

- Évaluation du potentiel archéologique de l'arrondissement historique de La Prairie, par Barriault, Monique, 1981 (archives SHLM)

DONS

Un gros merci aux donateurs dont les noms suivent:

- Madame Hélène Doth

- Madame Lise Lavallée

- Monsieur Bernard Legault

La générosité de nos donateurs est un gage certain de la croissance et du développent de notre bibliothèque.

À quand remonte votre dernière visite aux locaux de votre Société d’histoire de la rue Ste-Marie, à La Prairie ? À plusieurs mois ? Vous avez alors sûrement manqué quelque chose.

En effet, votre Société d’histoire, plus dynamique que jamais, évolue rapidement, se transforme, ajoute à ses collections de documents, aux livres de sa bibliothèque, réunit sans cesse de nouvelles données, de nouvelles cartes, de nouveaux outils de généalogie, grâce à des dons généreux et à des achats judicieux. Elle vous offre régulièrement des expositions inédites et des conférences pleines de curiosités.

Si, comme je l’ai dit plus haut, vous n’êtes pas venus nous voir depuis un bon bout de temps, profitez du retour des beaux jours pour le faire et profitez aussi de l’occasion pour faire connaître à vos parents et à vos amis tous les avantages et tous les services de votre Société d’histoire.

Prochaine conférence

Le Régiment Carignan Salières

Par Dr Claude Boyer

Le 17 mai 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Monsieur Maurice Brossard (no. 155)

À titre de membres en règle, vous êtes invités à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra dans nos locaux du 249 de la rue Sainte-Marie le 15 juin 2005 à 19h30.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Gaétan Bourdages

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, avril 2005

C’est avec plaisir et fierté que nous consacrons cet espace de notre bulletin mensuel à la mention du centième anniversaire de naissance de l’un de nos membres, monsieur Ernest Poupart.

Ernest Poupart est né le 4 avril 1905 dans le rang Petit Saint-Régis, à Saint-Constant. Quand il a commencé à fréquenter l’école, ses parents demeuraient au 41 de la rue Ste-Marie, à La Prairie. Il a terminé ses études à l’Académie Saint-Joseph en 1921. Dans la dernière partie de son cours, il a eu comme professeur le Frère Damase qui enseignait à ses élèves la pratique des opérations commerciales de base.

Dès sa sortie de l’école, il obtient un emploi comme commis de bureau chez Jean-Baptiste Doré et Fils, manufacturiers de machines aratoires.

Au début de 1922, il entre à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, à La Prairie. Il y reste jusqu’en 1926. Il y acquiert la formation de linotypiste et prend de l’expérience dans le métier. En 1926, il entre au journal Le Progrès du Saguenay, à Chicoutimi, à titre de linotypiste. Six ans plus tard, le journal éprouvant des difficultés financières, il laisse Chicoutimi pour Montréal. Il est rapidement engagé, dans son métier, au Montreal Star et y demeure jusqu’à l’âge de 65 ans. C’est à Montréal qu’il épouse Jocelyne Vinette, le 19 juillet 1941.

Encore très en forme après avoir laissé le Montreal Star, il entreprend avec succès une nouvelle carrière de plusieurs années dans l’assurance.

Dès les débuts de sa vie professionnelle, Monsieur Poupart s’est intéressé à la photographie comme amateur. Il a conservé avec soin la collection des appareils qu’il a utilisés au cours de sa longue vie. Il possède aussi d’intéressantes photos qu’il utilise pour illustrer des causeries où il a la réputation d’être un conteur plein d’entrain et captivant. À cent ans, le 4 avril 2005, Monsieur Poupart continue d’épater son entourage par sa vivacité d’esprit, la richesse de ses souvenirs et son amabilité.

Vous trouverez, à la page suivante, la lignée directe des ancêtres de monsieur Ernest Poupart.

Étape 3

Nous sommes rendus à notre lignée cognatique par les femmes. Je vous conseille de toujours inscrire le nom des parents du conjoint, car cela vous donnera un document plus complet. Voici un exemple :

|

Lucille Riendeau |

||

|

Madeleine Lestage |

20 0ctobre 1940 St-Edouard |

Laurent Riendeau Donat Riendeau, Delvina Lanctot |

|

Antoinette Dorris |

7 avril 1913 St-Edouard |

Adrien Lestage Fridolin Lestage, Rosina Surprenant |

|

Indiana Marcil |

7 juillet 1890 St-Michel |

Cyprien Dorris Narcisse Dorris, Marie Pinsonneault |

|

Henriette Pinsonneault |

24 novembre 1857 St-Michel |

Joseph Marcil Joseph Marcil, Marie Moquin |

|

Marie David |

14 février 1825 St-Philippe |

Louis Pinsonneault Paul Pinsonneault, Marie Charlotte Lériger |

|

Amable Gagnon |

15 juillet 1804 St-Philippe |

Joseph David Charles David, Angélique Lécuyer |

|

Marie Anne Longtin |

13 novembre 1780 La Prairie |

Pierre Gagnon Joseph Gagnon, Angélique Perreault |

|

Marie Amable Gervais |

10 mai 1751 La Prairie |

François Longtin Jérome Longtin, Marie Louise Dumas |

|

Marie Thérèse Sénécal |

25 février 1732 La Prairie |

Jean-Baptiste Gervais Jean-Baptiste Gervais, Anne Lefebvre |

|

Marguerite Pinsonneault |

4 novembre 1698 Montréal |

Pierre Sénécal Jean Sénécal, Marguerite Descene |

|

Anne Leper |

Avant 13 avril 1674 Lieu indéterminé |

François Pinsonneault Lafleur |

Vous avez trouvé les noms des époux, la date et l’endroit du mariage. Désirez-vous avoir les actes de mariage de votre lignée ? Il vous faut vérifier les endroits où il y a des microfilms et s’il faut que vous soyez membre pour avoir accès à cette information.

|

Membre |

Institution |

Adresse |

Téléphone |

|

non |

Archives Nationales |

535, rue Viger, Montréeal |

514-873-6000 |

|

oui |

Club de généalogie de Longueuil |

736, rue Després, Longueuil |

450-670-1869 |

|

oui |

Société d’histoire de La Prairie |

249, rue Ste-Marie, La Prairie |

450-659-1393 |

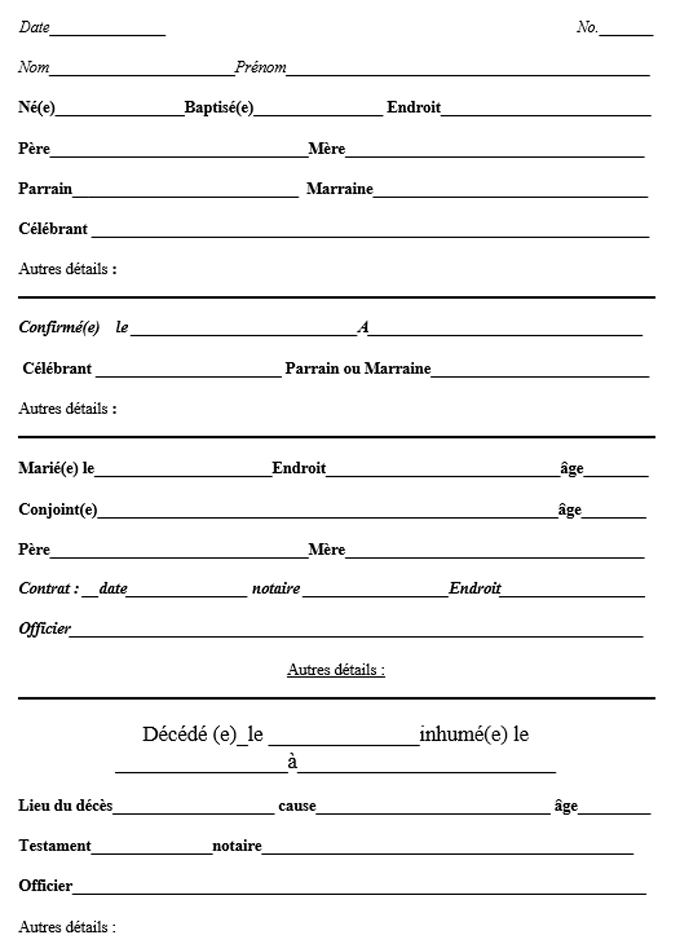

Pour colliger vos informations, vous pouvez faire des photocopies de la fiche de la page suivante pour chaque individu.

Les traditions culinaires de quelques régions de France ont lentement évolué pendant les premières décennies, influencées par la géographie et le climat particuliers de Nouvelle- France, ainsi que par les aliments et la culture alimentaire des autochtones d’Amérique.

Au terme de cette lente incorporation de savoir- faire, une tradition culinaire propre à la Nouvelle- France apparaît au XVIIIe siècle. Cette tradition était parvenue à une certaine stabilité à la fin du Régime français, quand la conquête et les influences anglaises ont relancé le processus d’adaptation. Au XVIIe siècle donc, les ménagères françaises qui ont immigré dans la vallée du Saint-Laurent ont dû adapter des techniques et des aliments qu’elles connaissaient déjà, et aussi adopter certains éléments nouveaux. Des légumes comme la citrouille et la courge étaient connus en France, mais peu répandus; alors qu’ici, on les cultivait de façon courante. On utilisait aussi, à l’occasion, des techniques de conservation inspirées des Amérindiens, comme le fumage de la viande et, surtout, du poisson, sans jamais qu’elles remplacent l’usage généralisé de la salaison venant d’Europe. La technique d’inspiration autochtone la plus populaire fut l’enfouissement de la nourriture dans le sol, en hiver, pour la protéger du gel. Les immigrants français n’avaient pas besoin de prendre autant de précautions dans leur pays d’origine, et l’adaptation de cette technique amérindienne a donné lieu à des usages nouveaux dans la colonie, notamment le « caveau à légumes » qui s’est répandu chez les habitants et qui est devenu très fréquent au XIXe siècle. On peut encore voir de ces caveaux à demi enfouis dans le sol sur la côte de Beaupré, près de Québec.

La plus répandue des techniques françaises de conservation de la viande et du poisson, la salaison, a été ici utilisée de façon plus étendue. À l’automne, en plus de saler du lard, du bœuf et de l’anguille (sans compter la morue qu’on salait sur les lieux de pêche), on a mélangé du sel à des herbes et à des légumes saveurs, afin de donner du goût aux préparations culinaires pendant les longs mois d’hiver. C’est ainsi qu’apparurent les fameuses « herbes salées » qu’on utilise encore aujourd’hui. On s’en servait dans les soupes et les ragoûts, les pot-au-feu et les fricassées, quand aucune fraîche verdure ne permettait de rehausser le goût de la viande et des légumes de conservation.

Bacqueville de la Potherie, un noble français qui a passé plus de trois ans à Québec, entre 1698 et 1701, comme contrôleur de la marine et des fortifications, nous donne un aperçu de l’abondance qu’il a observé à la ville et dans les alentours, au temps des récoltes automnales :

« Le temps où le commerce roule le plus à Québec est au mois d’août, septembre et octobre, que les vaisseaux arrivent de France. Il se fait une foire dans la basse-ville; toutes les boutiques et les magasins étalent leurs marchandises. Ce ne sont qu’empressement de part et d’autre pour se défaire de ses effets, ou pour avoir bon marché. On y voit sur la fin d’octobre les habitants des campagnes que l’on appellerait paysans en tout autre lieu que le Canada, qui viennent faire leurs emplettes. » (Bacqueville de la Potherie, cité dans Audet, 2001 : 183)

On remarque que les paysans des campagnes de Nouvelle-France se faisaient appeler « habitants », au lieu de paysans. Même s’ils vivaient eux aussi de la culture de la terre, comme les paysans de France, ils savaient que leur situation était à ce point meilleure qu’une nouvelle façon de se qualifier leur semblait nécessaire. Le terme d’ «habitants» s’est alors imposé. En Nouvelle-France, on naissait donc « Canadien » et on se faisait appeler « habitant », au lieu de paysan. Des traits culturels propres sont donc rapidement apparus dans la jeune colonie.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

Il faut noter le caractère singulier de la conférence du 15 mars dernier : notre coordonnatrice de la SHLM, originaire de Toronto, mais d’ascendance polonaise, nous a entretenus de l’intérêt des Irlandais pour une cause québécoise !

En se basant sur une thèse qu’elle avait déjà développée, madame Linda Crevier (photo ci-contre) a d’abord bien campé les deux contextes historiques, soit celui de l’Irlande et celui de la Nouvelle-France devenu ensuite le Bas-Canada. Puis, à travers une comparaison des démêlés que les deux pays ont connus avec l’autorité britannique, la conférencière a juxtaposé les grandes figures de chacun des deux événements : messieurs Daniel O’Connell et Louis-Joseph Papineau. Enfin, il est toujours surprenant de constater à quel point les troubles de 1837-1838 ont trouvé des échos en dehors du Québec et madame Crevier a ajouté à notre étonnement en faisant ressortir la sympathie que manifestaient les Irlandais à la cause de l’insurrection des Patriotes.

|

Poupart, Ernest |

Montréal, 19 juillet 1941 |

Jocelyne Vinette Antonio – Élodie Gervais |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Rémi, 28 août 1904 |

Albertine Hébert Jean-Baptiste – Mélina Bessette |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Isidore, 3 février 1880 |

Marie-Sophie Dubuc Louis – Sophie Bazinet |

|

Poupart, Louis |

Saint-Constant. 25 octobre 1852 |

Zoé Benoit François – Desanges Bonneville |

|

Poupart, Julien |

Longueuil, 13 juin 1814 |

Josette Cadieux Louis – Josette Ste-Marie |

|

Poupart, Constant |

La Prairie, 11 février 1742 |

Marie-Louise Vacherau Julien – Angélique Leber |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 20 octobre 1742 |

Marie-Madeleine Deniger Pierre – Catherine Têtu |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 23 février 1716 |

Marie Gervais Mathieu – Michelle Picard |

|

Poupart, Pierre |

La Prairie, 11 août 1682 |

Marguerite Perras Pierre – Denyse Lemaitre |

|

Poupart, Jean |

De St-Denis, arrondissement de Bobigny, archevêché de Paris. |

Marguerite Frichet |

LIVRES À VENDRE

- Dictionnaire biographique du Canada, volumes 1,2,3,9,10,11 et 12 (25$ chacun)

- Européens au Canada, des origines à 1765, par Marcel Fournier (5$)

- Églises du Québec, par Luc Nuppen (4$)

- Encyclopedia of Canada, par Stewart Wallace, vol. 1 à 6 (60$)

ACQUISITIONS

- Cahiers des Dix (Les), collectif, no. 58 2004 (achat SHLM)

- Système scolaire du Québec, par LouisPhilippe Audet, 1950, 6 volumes (don de M. Roger Hébert)

- Conseil Souverain de la Nouvelle-France, par J. Delalande, 1927 (don de M. Roger

Hébert)

- Les Récollets et Montréal, collectif, 1955 (don de M. Roger Hébert)

- Économie et société en Nouvelle-France, par Jean Hamelin (don de M. Roger Hébert)

DONS

Merci de tout coeur aux donateurs dont les noms suivent :

- Monsieur Rodrigue De Montigny dont le nom a été oublié en rapport avec le Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondike, par Lorenzo Létourneau. M. Laurent Houde avait fait relier ces notes de voyage données par M. De Montigny.

- Monsieur Roger Hébert

Ces dons que nous recevons nous permettent d’enrichir notre bibliothèque ou d’amasser des fonds lors de nos ventes.

L’arrivée du printemps amène le retour des oiseaux migrateurs mais, pour la SHLM, cela signifie un nouvel afflux de visiteurs qui viennent nous rencontrer et qui s’intéressent à nos expositions. En ce moment, c’est l’exposition Aller-Retour portant sur les moyens de transport de l’histoire de La Prairie, montée par madame Lise Nadon-Brunette. Et il se prépare des surprises pour la saison touristique estivale.

D’autre part, je profite de l’occasion pour saluer spécialement monsieur Ernest Poupart qui célèbre ce mois-ci son centième anniversaire de naissance. Non seulement monsieur Poupart est-il le doyen de nos membres, mais il est aussi un descendant d’une des plus anciennes familles de La Prairie, comme vous le verrez un peu plus loin dans ces pages.

Joyeux anniversaire, monsieur Poupart !

L’Histoire de Saint-Bruno-de-Montarville

par monsieur Bernard Guilbert

le 19 avril 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Madame Johanne Goyette (no. 115)

Monsieur Alain Bisson (no. 117)

Monsieur Gilles Demers (no. 118)

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Laurent Houde (7)

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mars 2005

Poussés par un vent de contestation et par la nostalgie de l’ancien régime français, plusieurs citoyens du Sud-Ouest, dont l’âge variait de cinquante à soixante-dix ans, décidèrent de préparer un coup de force pour secouer le joug des Anglais.

Afin de donner à leur action puissance et prestige, ils tentèrent de requérir l’appui de l’empereur des Français, Napoléon 1er. Muni d’une requête officielle (texte ci-contre) signée par tous les membres du groupe, l’un d’eux, Jean-Baptiste Noreau, se rendit en France dans l’espoir d’obtenir de Bonaparte des armes et le concours d’une sorte de La Fayette qui saurait les mener au combat et à la victoire. Toutefois, il semblerait que la rencontre ne put avoir lieu.

Sire, Deux de nos compatriotes, Jean-Baptiste Noreau, âgé de soixante-quatre ans et son fils, âgé de vingt-deux ans se rendent en France pour faire connaître à Votre Majesté par l’organe de ses ministres les intentions bien prononcées du peuple canadien de retourner sous l’Empire de la France et porter de nouveau le nom glorieux de Français. Nous avions projeté, Sire, de secouer le joug des Anglais; nous attendions des fusils pour nous armer, et frapper un coup sûr, mais notre espoir a été trompé. La surveillance des Milords, des Lords et des salariés de tous genres échouerait contre notre union et nos efforts, sous un bon général français, pénétré de ses devoirs et guidé par l’honneur. Nous assurons Votre Majesté que nous sommes disposés à subvenir aux frais que cette entreprise exigera. Sire, nous attendons de votre sollicitude paternelle que la paix ne se fera pas sans que nous ayons repris le nom de Français Canadiens. Nous sommes prêts à tout entreprendre à la première vue des français que nous regardons toujours comme nos frères. Agréez Sire, les voeux ardents que nous adressons au ciel pour le long règne de Votre Majesté. Recevez l’assurance de l’admiration que nous cause votre gloire et daignez accueillir l’hommage de dévouement sincère et du profond respect du peuple Canadien.

Pierre Trudo 68 ans Longueuil

Eustache Martin 55 ans St-Philippe

Louis Laplante 55 ans St-Constant

Jean Lefevre 70 ans Chatoyer

Antoine Giraut 60 ans Bel oeil

Jean Léveillé 70 ans Machecousse

Charles Labarge 53 ans Chatoyer

Dauphin Dupuy 50 ans St-Constant

Joseph Landry 64 ans Acadie

Préjean 50 ans Chatoyer

Ébrum 57 ans Chatoyer

André Noreau 66 ans Longueuil

À St-Constant le 1er mars 1805.

Ce vent de révolte dut se limiter à une faible partie de la population et se résorber très rapidement puisqu’une décennie plus tard, les «Canadiens » appuyaient le gouvernement anglais dans sa guerre contre les États- Unis dont l’épisode le plus connu a été la bataille de la rivière Châteauguay (1813). Cependant une vingtaine d’années plus tard, on put constater tout ce que cette requête de 1805 avait eu de prémonitoire lorsque éclatèrent les troubles de 1837-1838. Aujourd’hui, deux siècles plus tard, ces volte-face continuels de l’opinion populaire au Québec ne nous surprennent plus. Mais n’est-il pas rafraîchissant de remarquer, parmi les signataires de 1805, un nom comme Pierre Trudo (Trudeau) associé à un tel événement ?

(Texte de Jacques Brunette, références fournies par Yvon Trudeau)

Voici un extrait du livre de Martin Fournier publié chez Septentrion et intitulé « Jardins et potagers en Nouvelle-France ». Cet article saura sûrement en intéresser plus d’un et redresser quelques idées reçues sur la façon de s’alimenter de nos ancêtres. Nous nous proposons de citer d’autres extraits dans le cours de l’année.

Hélène Charuest

L’idée qu’on se fait généralement d’une alimentation monotone et uniforme, voire misérable pour la majorité de la population de Nouvelle-France, est fausse, même si tout le monde ne pouvait pas manger à son goût et à sa faim tous les jours de l’année dans la colonie. En effet, après les premières décennies difficiles où les pionniers français des années 1608 à 1680 avaient tout à faire, la situation s’est beaucoup améliorée. À partir de la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle, les paysans qui cultivaient une terre dans la vallée du Saint- Laurent ont presque tous profité d’une alimentation abondante et variée, une bonne partie de l’année. De plus, si on compare la situation des paysans de Nouvelle-France avec celle des paysans français de la même époque, on voit que les gens d’ici étaient nettement privilégiés.

Les habitants de Nouvelle-France avaient le droit de chasser et de pêcher sur leurs terres et en face de celles-ci, ainsi que dans les endroits sauvages des alentours. Ils payaient beaucoup moins de taxes et d’impôts que dans la mère patrie. Leurs terres étaient fertiles et la population, qui est passée d’une dizaine de mille en 1675 à une cinquantaine de mille dans les années 1750, n’exerçait qu’une pression modérée sur les abondantes ressources disponibles un peu partout.

Étape 2

*** Pour continuer votre lignée directe agnatique, vous devrez consulter des répertoires de mariages. Pour cela, vous vous rendez au local de la SHLM. Vous y consulterez La Masculine et La Féminine. Il s’agit de répertoires en plusieurs volumes où sont colligés, par ordre alphabétique, les mariages recensés par les noms des hommes (Masculine) ou par les noms des femmes (Féminine).

*** Vérifiez d’abord le mariage de votre grand-père. On vous y donnera le nom de la mariée (votre grand-mère), les parents du marié et de la mariée, ainsi que la date et l’endroit du mariage. Note : Il est toujours préférable de vérifier dans la Féminine avec le nom de votre grand-mère pour vous assurer de l’exactitude des données.

*** Autres sources à consulter :

– Les registres paroissiaux – Jetté – Tanguay – Le Petit Drouin (1760-1825)

– Dictionnaires biographiques des Ancêtres québécois, 1608-1700 (Michel Langlois)

– Dictionnaire généalogique des Familles du Québec des Origines à 1730.

Attention! Si vous ne trouvez pas le nom que vous cherchez, c’est qu’il a peut-être changé. Consultez alors le Répertoire des noms de Famille du Québec des origines à 1825 (R. Jetté et M. Lécuyer). D’autre part, il faut toujours garder à l’esprit que tout document copié suppose un risque d’erreur, parfois minime, mais il existe car ce ne sont pas les microfilms des documents originaux..

*** Cas particulier : en remontant votre lignée, vous aurez possiblement un ancêtre qui s’est marié plus d’une fois. Dans La Masculine ou dans La Féminine, vous le retrouverez accompagné de la mention veuf de ou veuve de. (Voir l’exemple de Joseph Reguindeau, à la page suivante)

Voici, à titre d’exemple, ma lignée directe agnatique :

|

Lucille Riendeau |

||

|

Laurent Riendeau Madeleine Lestage |

26 octobre 1940 St- Édouard |

Adrien Lestage, Antoinette Doris |

|

Donat Riendeau Delvina Lanctôt |

15 février 1915 St-Constant |

Chérie Lanctôt, Évelyne Robert |

|

Eusèbe Riendeau Olivine Gagné |

25 janvier 1882 St-Timothée |

Jean-Baptiste Gagné, Catherine Léger |

|

Antoine Riendeau Domithilde Hébert |

16 mai 1843 Ste-Martine |

André Hébert, Catherine Lamarque |

|

François Reguindeau Geneviève Marrier Ste-Marie |

19 février 1787 Longueuil |

Charles Paschat, Charlotte Patenote |

|

Joseph Reguindeau Madeleine Lacoste |

11 août 1744 Boucherville |

Jean-Baptiste Lacoste, Simone Baudet |

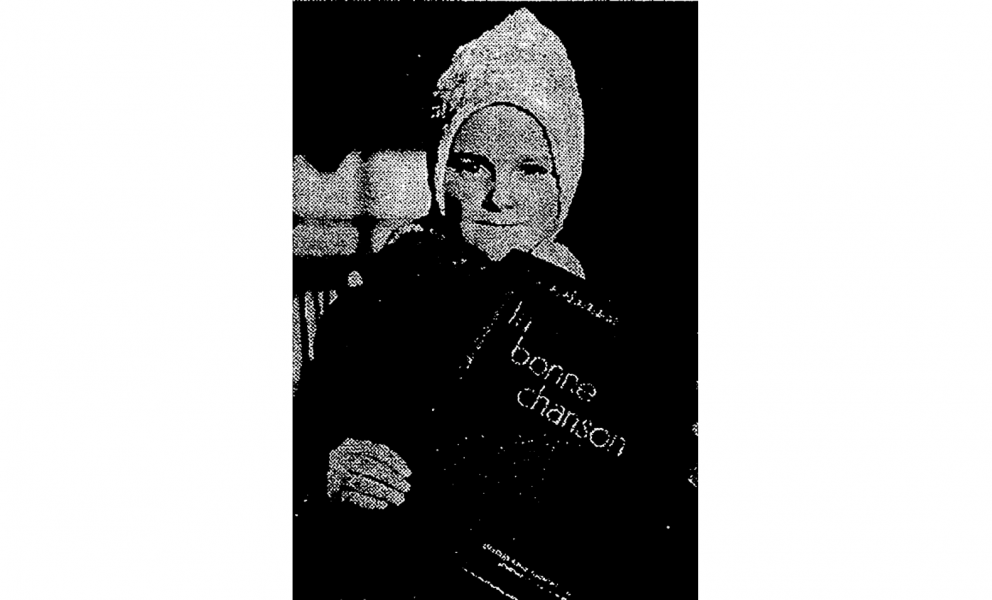

Lors de la conférence du 15 février dernier, monsieur Jean-Noël Dion est venu nous entretenir d’un sujet que nous avons tous plus ou moins connu dans notre jeunesse sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants : les recueils de chansons intitulés « La Bonne Chanson ». À travers la biographie de celui qui a colligé toutes ces mélodies et chansons populaires ou religieuses, l’abbé Charles-Émile Gadbois, monsieur Dion nous a expliqué la popularité de cette oeuvre qui est devenue un véritable engouement, à une certaine époque. L’ajout continuel de nouveaux albums, les rééditions qui ont atteint des sommets inespérés, la diffusion à l’étranger de ce produit du terroir, autant de critères qui ont fait de La Bonne Chanson un succès sans précédent et un monument de notre patrimoine littéraire.

Certains auditeurs de monsieur Dion y sont même allés de leurs souvenirs et de leurs commentaires parfois inédits qui ont suscité rires et enthousiasme et qui ont même poussé l’assistance à entonner en choeur et presque spontanément un des refrains les plus connus de l’oeuvre de l’abbé Gadbois : « Partons, la mer est belle. »

Seulement quelques rares censitaires, ces personnes qui cultivaient la terre dans une seigneurie de Nouvelle-France et qui payaient un cens à leur seigneur, ont eu à subir le menu auquel on associe trop souvent les «pauvres habitants » de la colonie : du pain, des pois et du lard salé tous les jours que le Bon Dieu amène. Même dans les villes, seulement un petit nombre de résidants mangeaient aussi misérablement. En réalité, tout au long du Régime français, une fois les premiers immigrants bien installés, la grande majorité de leurs descendants ont pu s’établir sur une terre fertile, à proximité de cours d’eau poissonneux, non loin de forêts et de boisés où le petit gibier abondait, sans compter une extraordinaire quantité d’oiseaux migrateurs : oies et outardes, canards et sarcelles, qui étaient de passage dans la colonie au printemps et à l’automne. À la campagne, où vivait environ 80% de la population, les Canadiens, c’est-à-dire les personnes qui étaient nées en Nouvelle-France, ont pu profiter d’une grande variété de ressources alimentaires.

Certes, il faut éviter de transformer l’image un peu misérable de jadis en un paradis, car la vie n’était pas tous les jours facile en Nouvelle-France. La fraîcheur des aliments laissait à désirer pendant l’hiver, surtout aux mois de février, mars et avril, quand les provisions tiraient à leur fin. La saison hivernale comportait aussi son lot de monotonie. On comptait même en cette saison une période d’abstinence prolongée : le carême, qu’imposait l’Église catholique. C’est aussi au printemps que d’occasionnelles périodes de disette, non sanctionnées par l’Église celles- là, se produisaient. On souffrait alors d’une alimentation insuffisante pendant quelques semaines. Cependant, même pendant la morte-saison, en hiver, les Canadiens se tiraient bien d’affaire en comparaison des paysans européens.

Au tout début de la colonie, les pionniers français avaient dû fournir un effort considérable pour s’établir dans ce nouveau pays. Il y eut donc une sélection assez serrée parmi les premiers immigrants, et seul le tiers d’entre eux a choisi de rester. Il s’agissait surtout des plus travaillants et des plus débrouillards, de ceux qui étaient en mesure de commencer à zéro et de relever le défi d’un pays neuf. Par la suite, plusieurs de leurs enfants, ceux qu’on appelait les Canadiens, ont dû fournir des efforts physiques aussi considérables pour s’établir à leur tour sur de nouvelles terres à défricher. Ainsi, de par la nature même du pays, les Canadiens ont dû faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’une constante ardeur au travail pour s’établir confortablement, comme ils l’ont fait. C’est aussi grâce à leur énergie, à leur ingéniosité et à leur détermination qu’ils ont pu profiter rapidement d’une alimentation abondante, complète et savoureuse, qui était accessible dans leur environnement naturel.

Exemple de Joseph :

Joseph avait d’abord épousé Angélique Laporte dit St-Georges, qui est décédée le 3 août 1743. Si François, le fils de Joseph, était issu de ce premier mariage, il serait donc né avant 1743. Comme j’ai découvert qu’il était né le 7 novembre 1756, il était donc issu du 2e mariage de Joseph, avec Madeleine Lacoste.

Il faut donc toujours bien vérifier les dates. Dans La Masculine, au deuxième mariage de Joseph, on indique seulement, pour ce dernier, veuf d’Angélique Laporte. Pour avoir le nom de ses parents, vous devez trouver ce premier mariage; on vous indiquera alors que Joseph était le fils de Jacques et de Marguerite Véronneau. Si votre lignée dépend du premier mariage (ce n’était pas mon cas), il faudra alors noter les parents d’Angélique, soit Paul Laporte dit St-Georges et Marguerite Marie Mathon Labrie.

(suite de la lignée directe)

|

Jacques Reguindeau Marguerite Véronneau |

29 octobre 1696 Boucherville |

Denis Véronneau, Marguerite |

|

Joachim Reguindeau Madeleine Alton (Hanneton) |

6 janvier 1669 Boucherville |

Nicolas Alton, Marie Faut |

|

Pierre Reguindeau Andrée Martineau |

Important :

– Toujours conserver vos données manuscrites et vos sources.

– Bien classer vos documents afin qu’ils soient faciles d’accès.

Pour la prochaine étape : rendez-vous à la SHLM. Vous pourrez vous y procurer des fiches pour inscrire votre lignée directe à un coût minime. Les gens y sont très compétents et toujours prêts à répondre à vos questions.

LIVRES À VENDRE

Nous vous proposons une courte liste de livres intéressants dont vous pourriez faire l’acquisition à des prix aussi très intéressants.

– Merrian Webster’s encyclopedia of litterature (6 $)

– Yale Shakespeare complete works (The) (6 $)

– Oxford companion to canadian litterature (The) (6 $)

– Mémoires de la SGCF, plus de 300 exemplaires, de 1944 à 2001 (1 $ par numéro)

– Histoire du Canada français, tomes 1 à 7, par F.-X. Garneau (90 $)

– Larousse du XXe siècle, tomes 1 à 6, (90 $)

ACQUISITIONS

– Étude de caractérisation de l’arrondissement historique de La Prairie, collectif 2004 (don de la Commission des biens culturels du Québec)

– De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle- France, par Marcel Fournier, 1999 (don de M. Marcel Fournier)

– Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, par Stephen A. White, 2 volumes, 1999 (achat SHLM)

– Grand druide des synonymes (Le), Québec Amérique, collectif 2003 (achat SHLM)

– Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondyke, 1898, par Lorenzo Létourneau (natif de Saint-Constant) (don de M. Laurent Houde)

DONS

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

– Commission des biens culturels du Québec

– Monsieur Marcel Fournier

– Monsieur Laurent Houde

– Monsieur Giuseppe Tartaglia

– Madame Colette Vézina

La facilité est le plus beau don de la nature à condition qu’on n’en use jamais.

Chamfort

Chers membres,

Au risque d’être accusé de redondance, je me plais souvent à répéter à quel point notre Société d’histoire est florissante. Comment pourrait-elle ne pas l’être ? Avec les réconfortantes subventions de la Ville de La Prairie. Avec les dons plus que généreux de certains de nos membres ou d’organismes comme la caisse Populaire Desjardins. Avec des conférenciers qui viennent instruire mensuellement un nombre respectable d’auditeurs et ce, malgré les conditions climatiques parfois rebutantes. Avec le travail quotidien de recherche et d’information qui se poursuit sans relâche grâce à nos bénévoles. Et j’en passe.

Il est même étonnant de constater à quel point tout cela fonctionne comme une machine bien huilée. Mais n’oublions pas que c’est quand tout semble se dérouler avec facilité qu’il faut savoir avec quelle intensité les gens travaillent conjointement et ardemment à des objectifs communs.

Prochaine conférence : Les Irlandais au Québec

Par madame Linda Crevier

Le 15 mars 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue. Membres honoraires :

- Président de la Caisse Populaire Desjardins (M. Robert Clermont) (99)

- Directeur de la Caisse Populaire Desjardins (M. Denis Senécal) (100)

Une aide très appréciée

Par l’entremise de madame Lussier-Roussel, mairesse suppléante, la Ville de La Prairie remettait à la SHLM, le 21 février dernier, une subvention de 20 000$. La Société d’histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine tient à remercier chaleureusement nos dirigeants municipaux de montrer, par ce soutien financier mais aussi moral, qu’ils croient en la valeur de cette facette aussi active qu’essentielle de la vie de notre municipalité.

Le cœur sur la main

Dans un élan de générosité qui ne se dément pas, la Caisse Populaire Desjardins de La Prairie a accepté de doter la Société d’histoire d’un magnifique appareil de photographie numérique et ce, à la suite d’un autre don antérieur d’un «portable » des plus pratiques.

Nous tenons à remercier les dirigeants de la Caisse Populaire pour ce geste qui nous permettra d’accomplir nos tâches plus facilement, avec des instruments à la fine pointe du progrès technologique.

Nous vous signalons que l’exposition « Aller-Retour » est encore en montre dans les locaux de la SHLM. Il s’agit d’une exposition de photographies ayant pour thème les anciens moyens de transport dans la région de La Prairie. D’autre part, si vous possédez des photos anciennes de famille ou sur la région, apportez-les. Nous pourrons les « scanner » pour vous et vous participerez ainsi à l’augmentation de notre patrimoine photographique.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Yvon Trudeau (64) (textes colligés)

Jacques Brunette (16)

Révision Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, février 2005

Afin d'aider les gens désireux d'entreprendre la composition de leur arbre généalogique, Mme Lucille Houle, généalogiste recherchiste agréée, a élaboré une démarche visant à faciliter leur apprentissage. Chaque numéro de la revue «Au jour le jour» apportera une étape à suivre et suggérera des processus qui guideront les néophytes et leur éviteront ainsi des pertes de temps.

Définition: Science qui a pour objet la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles.

Faire de la généalogie, c'est donc utiliser une méthode pour retrouver des individus ayant des liens de parenté.

Étape 1

Pour trouver mon ascendance, je dois commencer par moi. Il n'est pas possible de débuter par l'ascendant et ce, pour plusieurs raisons: il peut y avoir plusieurs souches pour un même patronyme, le nom peut avoir changé, etc.

Exemple : Je suis Lucille Riendeau et mon ancêtre est Joachim Reguindeau. Le nom a changé au début des années 1800.

À partir de moi, je dois remonter les générations. On peut le faire de trois façons :

Agnatique, c'est-à-dire ne prenant en compte que les hommes.

Exemple:

Laurent Riendeau époux de Madeleine Lestage

Donat Riendeau époux de Delvina Lanctôt

Eusèbe Riendeau époux de Olivine Gagné

Cognatique, c'est-à-dire ne prenant en compte que les femmes

Exemple:

Lucille Riendeau

Madeleine Lestage épouse de Laurent Riendeau

Antoinette Dorris épouse de Adrien Lestage

Indiana Mareil épouse de Cyprien Dorris

Complet On recense tous les ascendants ou tous les descendants d'une personne.

Si je veux établir la descendance de mon premier ancêtre, je dois établir la lignée directe, à partir de moi jusqu'à cet ancêtre. Je pourrai ensuite établir tous ses descendants.

Si je veux établir ma généalogie ascendante, je peux compléter un tableau généalogique.

Albina Guérin (1861-1938) était la fille de Aimé Guérin (1832-1909) et de Léocadie Beauvais. Elle a épousé Domina de Montigny, comme elle de la côte Sainte-Catherine, en 1886.

Le couple a deux enfants quand, en 1898, avec Lorenzo Létourneau, Domina va participer à la ruée vers l'or, au Klondike. Les jours sont longs quand le mari est si loin, d'autant plus que, même si c dernier lui écrit de temps à autres, il est difficile d'imaginer comment il vit alors au Yukon. Qu'à cela ne tienne. Elle ira voir de quoi il en retourne.e

Sans prévenir son époux de sa venue, elle part seule pour le rejoindre avec un fils dernier né. On est peut-être en 1899. De La Prairie au Yukon, la distance est de plusieurs milliers de kilomètres. De Montréal à la Colombie-Britannique le trajet se fait en train. À partir de là, il lui reste environ 2500 km à franchir pour atteindre le lieu où habite Domina. Pour s'y rendre, elle utilise les moyens de transport alors disponibles. Ces moyens de transport et les lieux où il faut arrêter, chemin faisant, pour se restaurer et dormir sont loin d'offrir le confort, les services et la sécurité qu'on connaît de nos jours. Elle effectue la dernière partie de son voyage dans un traîneau à chiens.

Quand Albina arrive à la simple habitation de bois rond que Domina partage avec un compagnon, ce dernier est seul. Domina s'est absenté pour quelques heures. Eh bien? Ça va! Elle en profite pour lui concocter un bon repas avec les produits de base disponibles qu'elle trouve sur place. Encore à l'extérieur du logis, en revenant, Domina n'en croit pas ses oreilles. N'est-ce pas la voix ferme et bien connue de sa Bina qu'il entend? Pour un moment, il se croit en proie à une hallucination. Pas croyable! Mais c'est bien elle. Albina séjournera plusieurs mois avec son époux dans la nature sauvage du Yukon.

Plusieurs années plus tard, de 1907 à 1922, les époux sont hôteliers sur la rue Sainte-Marie, à La Prairie. En 1907, Domina a acquis l'établissement de Louis Pantaléon Pelletier. Sous leur gouverne l'hôtel prospère. Domina y est un hôte bien présent auprès de sa clientèle. À l'occasion des repas, il circule entre les tables, prend des nouvelles de chacun et leur en donne de leurs connaissances. Le verbe haut associé au geste, il se plaît également à raconter de ses aventures au Klondike ou à discourir des merveilles de la Floride où il passe quelque temps chaque hiver. Il y possède une propriété avec un potager et quelques arbres fruitiers dont il aime vanter les beaux produits. Son animation à la salle à manger constitue une sorte de prime ajoutée à la qualité de la table qui attire chez lui les voyageurs de commerce qui opèrent dans la région. La cuisine d'Albina Guérin, dont les rôtis de boeuf sont particulièrement renommés, assure à l'établissement une clientèle fidèle.

Il n'y a cependant pas que les voyageurs de commerce qui fréquentent l'Hôtel de Montigny. Les fins de semaine surtout, des amis viennent y discuter de choses et d'autres tout en buvant la bonne bière Dow ou Black Horse. L'effet de l'alcool, comme on sait, n'est pas toujours propice, chez certains, au maintien de la sérénité dans les échanges. Pour défendre son point de vue, il arrive qu'on en vienne à crier de gros mots, à menacer et, parfois, à se lever pour se battre.

Passe encore de parler fort, mais non de passer aux actes. Dans ces circonstances, il arrivait à Albina de se charger du maintien de l'ordre en tentant de faire comprendre à certains petits groupes trop éméchés de retrouver leur calme. Arrivant dans la salle avant de l'hôtel où ces scènes se passaient, elle se plaçait près du poêle destiné à chauffer la pièce. D'une voix impérieuse elle ordonnait aux excités de se tranquilliser, sinon, de prendre la porte. L'avertissement n'était pas nécessairement reçu d'emblée comme il aurait convenu. La patronne se voyait rétorquer de se mêler de ses affaires tout en s'entendant invectiver de surnoms malséants.

Notre société d’histoire est en ce moment en train de travailler à l’élaboration d’une exposition pour la prochaine saison estivale qui se tiendra dans nos locaux du 249 rue Sainte-Marie, du 3 juin au 30 septembre. Cette année, les membres du conseil d’administration ont retenu comme thème d’exposition le « coffre d’espérance » ou si vous préférez le trousseau de mariée, son contenu et sa confection. Par cet événement, nous voulons mettre en valeur les différents textiles et linges de maison dont la confection était souvent faite de la main de la future épouse ou de son entourage féminin immédiat et qui allait garnir le fameux coffre. De plus, nous voulons jeter un regard sur les différentes techniques de fabrication entrant dans leur confection. Pour que ce projet soit une réussite, nous avons besoin de votre collaboration.

Donc si vous ou certaines de vos connaissances disposez de pareils objets textiles faits à la main et en bon état, datant du XIXe ou du XXe siècle ou plus ancien, ou des accessoires servant à la confection de ceux-ci, nous serions intéressés à les emprunter pour les faire connaître. Que ce soit des nappes, des draps, des serviettes brodées, des dentelles, des parures au crochet, des courtepointes, des couvertures ou autres textiles tissés, des travaux de couture, des boîtes à ouvrage, des cerceaux à broder, des patrons, bref tout ce qui a trait aux linges de maison et à leur confection et même le coffre lui-même, s’il vous plaît, veuillez communiquer avec Paul Racine avant le 31 mars 2005.

Vous pouvez prendre contact avec lui en téléphonant au 450.659.5746 (s’il est absent, s’il vous plaît lui laisser un message sur la boîte vocale) ou encore par le biais du courriel à [email protected] . Il sera heureux de vous parler et de prendre un rendez-vous avec vous afin de voir vos objets qui pourront être sélectionnés et retenus pour faire partie de la dite exposition.

Nous tenons à vous remercier à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cet appel et pour votre collaboration.

Mardi, le 18 janvier dernier, plus d’une trentaine de personnes ont bravé les rigueurs du froid hivernal pour assister à la conférence de monsieur Marcel Lussier sur les origines parisiennes de la famille Lussier. Et ils ont bien fait !

En effet, avec un nombre impressionnant de documents à l’appui, monsieur Lussier nous a fait part de ses hypothèses concernant les origines de cette famille et ce, malgré les difficultés que fait surgir l’absence de preuves absolues pour les corroborer. De Montmartre au quartier de Montparnasse, il nous a fait visiter les paroisses où des Lussier du 17e siècle ont vu le jour. Ses recherches, qui l’ont mené de la Touraine à la Champagne, semblent avoir épuisé le sujet.

Aussi, à moins évidemment d’une découverte inopinée, il semblerait, à la lumière de cet exposé qui repose sur un travail considérable, que si les origines des Lussier ne sont pas encore tout à fait certaines, c’est qu’elles ne le seront peut-être jamais. Enfin, remercions monsieur Lussier pour avoir partagé avec nous les résultats de son travail, mais aussi pour cet exemple qu’il nous a donné de persévérance et de souci de la preuve et de la précision.

C’était la méconnaître. Calmement, elle s’armait du tisonnier rangé près du poêle, l’élevait d’une main ferme et avançait résolument vers les récalcitrants. Bien que de grandeur moyenne, elle avait le port imposant grâce à un coffre thoracique bien garni et une audacieuse devanture; ce qui, associé à son expression et sa façon de tenir son arme, produisait l’effet désiré. Inutile alors de répéter deux fois son retentissant Dehors! Les indésirables avaient compris. Sortons. les gars, la vieille… est capable de nous tuer.

Peu portée à s’en laisser imposer, on raconte, qu’un jour, sur le chemin de la côte Sainte-Catherine qui longeait le fleuve, un résident du lieu lui barrait le passage, une hache à la main. Cet individu, probablement paranoïaque, avait de ces crises de folie où il se plantait ainsi au milieu de la voie publique, menaçant de sa hache quiconque ne consentait pas à rebrousser chemin. Habituellement, les gens obtempéraient quitte à revenir quand l’individu était retourné au logis.

Peu impressionnée par le type qu’elle connaît, Albina continue de se diriger vers lui et, de sa voix autoritaire, l’apostrophe en ces termes : Range-toi si tu ne veux pas avoir affaire à moi. L’ordre suffit à faire recouvrer ses esprits au belliqueux personnage. On peut se demander de qui Albina Guérin avait hérité son audace et sa maîtrise des situations dangereuses. Probablement de son père, Aimé Guérin, reconnu comme l’un des plus habiles cageux de son temps, une occupation qui l’avait attiré dès son entrée dans le monde adulte. Son habileté à descendre les rapides du Sault Saint-Louis et sa force de caractère lui valurent d’occuper le poste de contremaître sur les cages ou trains de bois qui convoyaient le bois de l’Outaouais jusqu’au port de Québec. Il a occupé cette responsabilité de 1875 jusqu’à son décès, en 1909, à l’âge de 77 ans. On le surnommait Le Vieux Prince, le prince des cageux.

Sources : Rodrigue de Montigny, petit-fils, et Viviane Desrosiers, filleule de Domina de Montigny et Albina Guérin.

Tableau généalogique (généalogie ascendante)

Ce tableau généalogique est basé sur la méthode «Sosa-Stradonitz».

C'est la méthode la plus pratique et la plus utilisée.

Si vous désirez dresser votre propre généalogie ascendante, elle commencera avec vous et vous porterez alors le numéro 1. Si vous désirez dresser la généalogie ascendante de vos enfants, la ligne no 1 représentera ces derniers.

La méthode de numérotation est relativement simple

• L'homme est toujours le chiffre pair

• la femme est toujours le chiffre impair

Pour trouver le père d'une personne, il suffit de multiplier le numéro de cette personne par 2;

Pour trouver la mère, il suffit d'additionner 1 au nombre du père.

Exemple: Le père de 5 sera (5×2=10) et la mère (5×2=10+1=11).

Pour trouver le fils d'une personne, il faut diviser le nombre de l'individu par 2 s'il s'agit du père ; s'il s'agit de la mère, on soustrait 1 et on divise ensuite par deux.

Exemple: Le fils de 3 2 sera (32/2=16), celui de 3 3 sera (3 3 -1=3 2/2=16).

|

No |

Nom/Prénom |

Date du mariage |

Endroit |

Père |

Mère |

Père/Mère |

|

1 |

Lucille Riendeau |

2 |

3 |

|

No |

Nom/Prénom |

Date du mariage |

Endroit |

Père |

Mère |

Père/Mère |

|

2 |

Laurent Riendeau |

26-10-1940 |

St-Édouard |

4 |

5 |

Père de 1 |

|

3 |

Madeleine Lestage |

6 |

7 |

Mère de 1 |

LIVRES À VENDRE

La liste des livres à vendre a été mise à jour et est affichée sur le babillard près de l’entrée des locaux de la SHLM. Nous avons toujours un bon choix de livres à vendre. Si certains de ces livres vous intéressent, veuillez contacter madame Linda Crevier.

ACQUISITIONS

– Insurrection, examens volontaires 1 837 – 1 838; Tome I, par madame Nicole Martin-Vérenka (don de l’auteure)

– Sainte-Anne-de-Bellevue, 300 ans de présence, 1703 – 2003 ; par Belisle, Michel et collaborateurs. (Achat de la SHLM)

– Architecture du Vieux La Prairie; Notes historiques et coup d’oeil; par Létourneau, Michel. (Don d’un bénévole anonyme)

DONS

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

- Madame Linda Crevier

- Madame Nicole Martin-Vérenka

- Monsieur Giuseppe Tartaglia

Les dons de livres sont toujours les bienvenus, en particulier les livres de généalogie et d’histoire. Contactez vos parents et vos amis à ce sujet.

Les grandes vacances des collégiens posent, au 19e siècle, un grand problème de morale. Depuis le 17e siècle, ces vacances commençaient seulement le 15 août pour se terminer six semaines plus tard, à la Saint-Michel, le 29 septembre. Et pourquoi? Nous pensons que les vacances placées dans le temps des grandes chaleurs exposeraient grandement les élèves à tomber dans des habitudes de mollesse très criminelles, étant oisifs et abandonnés à eux-mêmes dans l’intérieur des maisons, ces vacances finissant plus tôt, on serait obligé d’accorder des vacances d’hiver, ce qui aurait encore de bien plus graves inconvénients pour les moeurs des élèves que les grandes chaleurs. Temps chaud de l’été dangereux pour la vertu des collégiens, temps froids plus dangereux encore.

Extrait du livre de Marcel Trudel, historien, intitulé « Les mythes et la réalité de notre histoire du Québec»; Édition du Club Québec Loisirs Inc. 2001.)

La Bonne Chanson a été fondée par l'abbé Charles-Émile Gadbois en 1937 afin de promouvoir la chanson française et les valeurs morales chez les jeunes. Avec une telle devise : «Un foyer où l'on chante est un foyer heureux!» et des campagnes publicitaires sans précédent, il n'en fallait pas plus pour rendre cette entreprise issue d'un collège de province – Saint-Hyacinthe – une véritable industrie de la chanson. Plus de 2 millions de partitions musicales imprimées aux ateliers de La Bonne Chanson, des disques ont été répandus et une gamme d'activités dérivées ont été organisées dans tout le Canada français, y compris les provinces de l'ouest et les Maritimes, de même que chez les Francophones de la Nouvelle-Angleterre. La conférence porte sur le fondateur, l'abbé Gadbois (1906- 1981), et sur son entreprise dont le principal objectif a été de produire dix recueils de cinquante chansons chacun, totalisant 500 chansons entre 1937 et 1954. La Bonne Chanson a marqué toute une époque. La conférence sera agrémentée de projections photographiques et d'auditions d'extraits de chansons.

Chers membres,

Tous les membres du Conseil d' Administration se joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs voeux pour l'année 2005. Bien qu'un peu tardifs, ces voeux n'en sont pas moins sincères. Souhaitons aussi que notre Société conserve sa vigueur et puisse continuer dans sa vocation qui devient de plus en plus variée avec les demandes de toutes sortes que nous recevons.

D'autre part, je rappelle à tous nos membres qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion que c'est surtout grâce à ce soutien que la Société d'Histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine peut maintenir son bon fonctionnement. Je vous remercie à l'avance de votre contribution et j'espère vous rencontrer souvent à nos locaux ou lors de nos activités.

Mardi, le 15 février 2005

247, rue Sainte-Marie

(deuxième étage)

19h30

Le conférencier : Jean-Noël Dion

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue:

- Dominic Coallier (33)

- Jean-Guy Fafard (13)

- Yvan Ménard (24)

- Avez-vous envoyé votre cotisation de membre de la SHLM ?

- Vous connaissez des anecdotes à propos de l’un ou l’autre de vos ancêtres de La Prairie ? N’hésitez pas à nous en faire part ! Nous pourrons même vous aider à peaufiner votre texte et l’illustrer avec certaines de vos photos.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la0Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Révision :

Raymond et Lucette Manette (284)

Laurent Houde (7)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Céline Lussier (20)

Paul Racine (222)

Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Jacques Brunette (16)

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc .

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu