Au jour le jour, mars 2005

Poussés par un vent de contestation et par la nostalgie de l’ancien régime français, plusieurs citoyens du Sud-Ouest, dont l’âge variait de cinquante à soixante-dix ans, décidèrent de préparer un coup de force pour secouer le joug des Anglais.

Afin de donner à leur action puissance et prestige, ils tentèrent de requérir l’appui de l’empereur des Français, Napoléon 1er. Muni d’une requête officielle (texte ci-contre) signée par tous les membres du groupe, l’un d’eux, Jean-Baptiste Noreau, se rendit en France dans l’espoir d’obtenir de Bonaparte des armes et le concours d’une sorte de La Fayette qui saurait les mener au combat et à la victoire. Toutefois, il semblerait que la rencontre ne put avoir lieu.

Sire, Deux de nos compatriotes, Jean-Baptiste Noreau, âgé de soixante-quatre ans et son fils, âgé de vingt-deux ans se rendent en France pour faire connaître à Votre Majesté par l’organe de ses ministres les intentions bien prononcées du peuple canadien de retourner sous l’Empire de la France et porter de nouveau le nom glorieux de Français. Nous avions projeté, Sire, de secouer le joug des Anglais; nous attendions des fusils pour nous armer, et frapper un coup sûr, mais notre espoir a été trompé. La surveillance des Milords, des Lords et des salariés de tous genres échouerait contre notre union et nos efforts, sous un bon général français, pénétré de ses devoirs et guidé par l’honneur. Nous assurons Votre Majesté que nous sommes disposés à subvenir aux frais que cette entreprise exigera. Sire, nous attendons de votre sollicitude paternelle que la paix ne se fera pas sans que nous ayons repris le nom de Français Canadiens. Nous sommes prêts à tout entreprendre à la première vue des français que nous regardons toujours comme nos frères. Agréez Sire, les voeux ardents que nous adressons au ciel pour le long règne de Votre Majesté. Recevez l’assurance de l’admiration que nous cause votre gloire et daignez accueillir l’hommage de dévouement sincère et du profond respect du peuple Canadien.

Pierre Trudo 68 ans Longueuil

Eustache Martin 55 ans St-Philippe

Louis Laplante 55 ans St-Constant

Jean Lefevre 70 ans Chatoyer

Antoine Giraut 60 ans Bel oeil

Jean Léveillé 70 ans Machecousse

Charles Labarge 53 ans Chatoyer

Dauphin Dupuy 50 ans St-Constant

Joseph Landry 64 ans Acadie

Préjean 50 ans Chatoyer

Ébrum 57 ans Chatoyer

André Noreau 66 ans Longueuil

À St-Constant le 1er mars 1805.

Ce vent de révolte dut se limiter à une faible partie de la population et se résorber très rapidement puisqu’une décennie plus tard, les «Canadiens » appuyaient le gouvernement anglais dans sa guerre contre les États- Unis dont l’épisode le plus connu a été la bataille de la rivière Châteauguay (1813). Cependant une vingtaine d’années plus tard, on put constater tout ce que cette requête de 1805 avait eu de prémonitoire lorsque éclatèrent les troubles de 1837-1838. Aujourd’hui, deux siècles plus tard, ces volte-face continuels de l’opinion populaire au Québec ne nous surprennent plus. Mais n’est-il pas rafraîchissant de remarquer, parmi les signataires de 1805, un nom comme Pierre Trudo (Trudeau) associé à un tel événement ?

(Texte de Jacques Brunette, références fournies par Yvon Trudeau)

Voici un extrait du livre de Martin Fournier publié chez Septentrion et intitulé « Jardins et potagers en Nouvelle-France ». Cet article saura sûrement en intéresser plus d’un et redresser quelques idées reçues sur la façon de s’alimenter de nos ancêtres. Nous nous proposons de citer d’autres extraits dans le cours de l’année.

Hélène Charuest

L’idée qu’on se fait généralement d’une alimentation monotone et uniforme, voire misérable pour la majorité de la population de Nouvelle-France, est fausse, même si tout le monde ne pouvait pas manger à son goût et à sa faim tous les jours de l’année dans la colonie. En effet, après les premières décennies difficiles où les pionniers français des années 1608 à 1680 avaient tout à faire, la situation s’est beaucoup améliorée. À partir de la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle, les paysans qui cultivaient une terre dans la vallée du Saint- Laurent ont presque tous profité d’une alimentation abondante et variée, une bonne partie de l’année. De plus, si on compare la situation des paysans de Nouvelle-France avec celle des paysans français de la même époque, on voit que les gens d’ici étaient nettement privilégiés.

Les habitants de Nouvelle-France avaient le droit de chasser et de pêcher sur leurs terres et en face de celles-ci, ainsi que dans les endroits sauvages des alentours. Ils payaient beaucoup moins de taxes et d’impôts que dans la mère patrie. Leurs terres étaient fertiles et la population, qui est passée d’une dizaine de mille en 1675 à une cinquantaine de mille dans les années 1750, n’exerçait qu’une pression modérée sur les abondantes ressources disponibles un peu partout.

Étape 2

*** Pour continuer votre lignée directe agnatique, vous devrez consulter des répertoires de mariages. Pour cela, vous vous rendez au local de la SHLM. Vous y consulterez La Masculine et La Féminine. Il s’agit de répertoires en plusieurs volumes où sont colligés, par ordre alphabétique, les mariages recensés par les noms des hommes (Masculine) ou par les noms des femmes (Féminine).

*** Vérifiez d’abord le mariage de votre grand-père. On vous y donnera le nom de la mariée (votre grand-mère), les parents du marié et de la mariée, ainsi que la date et l’endroit du mariage. Note : Il est toujours préférable de vérifier dans la Féminine avec le nom de votre grand-mère pour vous assurer de l’exactitude des données.

*** Autres sources à consulter :

– Les registres paroissiaux – Jetté – Tanguay – Le Petit Drouin (1760-1825)

– Dictionnaires biographiques des Ancêtres québécois, 1608-1700 (Michel Langlois)

– Dictionnaire généalogique des Familles du Québec des Origines à 1730.

Attention! Si vous ne trouvez pas le nom que vous cherchez, c’est qu’il a peut-être changé. Consultez alors le Répertoire des noms de Famille du Québec des origines à 1825 (R. Jetté et M. Lécuyer). D’autre part, il faut toujours garder à l’esprit que tout document copié suppose un risque d’erreur, parfois minime, mais il existe car ce ne sont pas les microfilms des documents originaux..

*** Cas particulier : en remontant votre lignée, vous aurez possiblement un ancêtre qui s’est marié plus d’une fois. Dans La Masculine ou dans La Féminine, vous le retrouverez accompagné de la mention veuf de ou veuve de. (Voir l’exemple de Joseph Reguindeau, à la page suivante)

Voici, à titre d’exemple, ma lignée directe agnatique :

|

Lucille Riendeau |

||

|

Laurent Riendeau Madeleine Lestage |

26 octobre 1940 St- Édouard |

Adrien Lestage, Antoinette Doris |

|

Donat Riendeau Delvina Lanctôt |

15 février 1915 St-Constant |

Chérie Lanctôt, Évelyne Robert |

|

Eusèbe Riendeau Olivine Gagné |

25 janvier 1882 St-Timothée |

Jean-Baptiste Gagné, Catherine Léger |

|

Antoine Riendeau Domithilde Hébert |

16 mai 1843 Ste-Martine |

André Hébert, Catherine Lamarque |

|

François Reguindeau Geneviève Marrier Ste-Marie |

19 février 1787 Longueuil |

Charles Paschat, Charlotte Patenote |

|

Joseph Reguindeau Madeleine Lacoste |

11 août 1744 Boucherville |

Jean-Baptiste Lacoste, Simone Baudet |

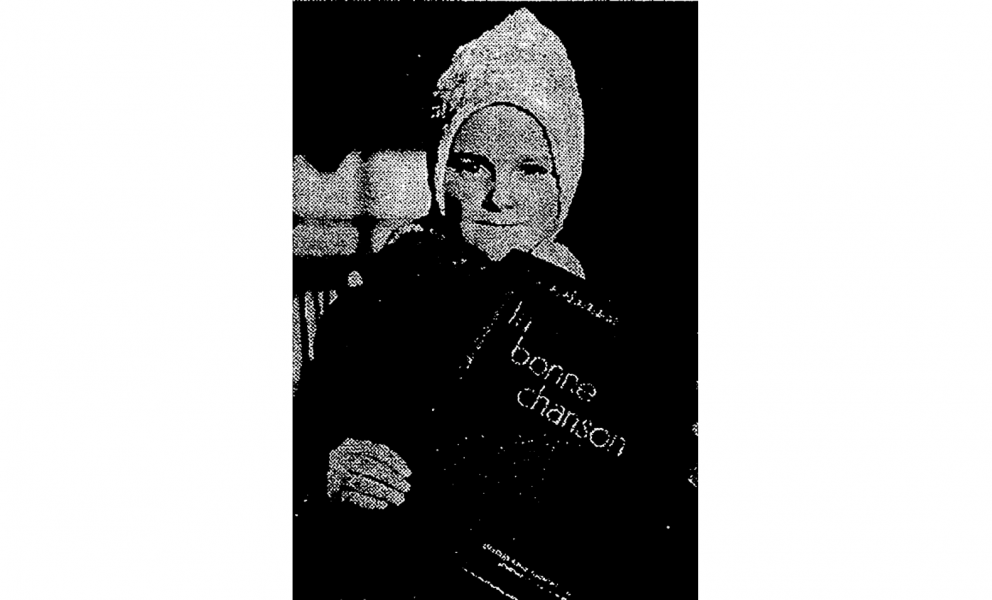

Lors de la conférence du 15 février dernier, monsieur Jean-Noël Dion est venu nous entretenir d’un sujet que nous avons tous plus ou moins connu dans notre jeunesse sans pour autant en connaître les tenants et les aboutissants : les recueils de chansons intitulés « La Bonne Chanson ». À travers la biographie de celui qui a colligé toutes ces mélodies et chansons populaires ou religieuses, l’abbé Charles-Émile Gadbois, monsieur Dion nous a expliqué la popularité de cette oeuvre qui est devenue un véritable engouement, à une certaine époque. L’ajout continuel de nouveaux albums, les rééditions qui ont atteint des sommets inespérés, la diffusion à l’étranger de ce produit du terroir, autant de critères qui ont fait de La Bonne Chanson un succès sans précédent et un monument de notre patrimoine littéraire.

Certains auditeurs de monsieur Dion y sont même allés de leurs souvenirs et de leurs commentaires parfois inédits qui ont suscité rires et enthousiasme et qui ont même poussé l’assistance à entonner en choeur et presque spontanément un des refrains les plus connus de l’oeuvre de l’abbé Gadbois : « Partons, la mer est belle. »

Seulement quelques rares censitaires, ces personnes qui cultivaient la terre dans une seigneurie de Nouvelle-France et qui payaient un cens à leur seigneur, ont eu à subir le menu auquel on associe trop souvent les «pauvres habitants » de la colonie : du pain, des pois et du lard salé tous les jours que le Bon Dieu amène. Même dans les villes, seulement un petit nombre de résidants mangeaient aussi misérablement. En réalité, tout au long du Régime français, une fois les premiers immigrants bien installés, la grande majorité de leurs descendants ont pu s’établir sur une terre fertile, à proximité de cours d’eau poissonneux, non loin de forêts et de boisés où le petit gibier abondait, sans compter une extraordinaire quantité d’oiseaux migrateurs : oies et outardes, canards et sarcelles, qui étaient de passage dans la colonie au printemps et à l’automne. À la campagne, où vivait environ 80% de la population, les Canadiens, c’est-à-dire les personnes qui étaient nées en Nouvelle-France, ont pu profiter d’une grande variété de ressources alimentaires.

Certes, il faut éviter de transformer l’image un peu misérable de jadis en un paradis, car la vie n’était pas tous les jours facile en Nouvelle-France. La fraîcheur des aliments laissait à désirer pendant l’hiver, surtout aux mois de février, mars et avril, quand les provisions tiraient à leur fin. La saison hivernale comportait aussi son lot de monotonie. On comptait même en cette saison une période d’abstinence prolongée : le carême, qu’imposait l’Église catholique. C’est aussi au printemps que d’occasionnelles périodes de disette, non sanctionnées par l’Église celles- là, se produisaient. On souffrait alors d’une alimentation insuffisante pendant quelques semaines. Cependant, même pendant la morte-saison, en hiver, les Canadiens se tiraient bien d’affaire en comparaison des paysans européens.

Au tout début de la colonie, les pionniers français avaient dû fournir un effort considérable pour s’établir dans ce nouveau pays. Il y eut donc une sélection assez serrée parmi les premiers immigrants, et seul le tiers d’entre eux a choisi de rester. Il s’agissait surtout des plus travaillants et des plus débrouillards, de ceux qui étaient en mesure de commencer à zéro et de relever le défi d’un pays neuf. Par la suite, plusieurs de leurs enfants, ceux qu’on appelait les Canadiens, ont dû fournir des efforts physiques aussi considérables pour s’établir à leur tour sur de nouvelles terres à défricher. Ainsi, de par la nature même du pays, les Canadiens ont dû faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’une constante ardeur au travail pour s’établir confortablement, comme ils l’ont fait. C’est aussi grâce à leur énergie, à leur ingéniosité et à leur détermination qu’ils ont pu profiter rapidement d’une alimentation abondante, complète et savoureuse, qui était accessible dans leur environnement naturel.

Exemple de Joseph :

Joseph avait d’abord épousé Angélique Laporte dit St-Georges, qui est décédée le 3 août 1743. Si François, le fils de Joseph, était issu de ce premier mariage, il serait donc né avant 1743. Comme j’ai découvert qu’il était né le 7 novembre 1756, il était donc issu du 2e mariage de Joseph, avec Madeleine Lacoste.

Il faut donc toujours bien vérifier les dates. Dans La Masculine, au deuxième mariage de Joseph, on indique seulement, pour ce dernier, veuf d’Angélique Laporte. Pour avoir le nom de ses parents, vous devez trouver ce premier mariage; on vous indiquera alors que Joseph était le fils de Jacques et de Marguerite Véronneau. Si votre lignée dépend du premier mariage (ce n’était pas mon cas), il faudra alors noter les parents d’Angélique, soit Paul Laporte dit St-Georges et Marguerite Marie Mathon Labrie.

(suite de la lignée directe)

|

Jacques Reguindeau Marguerite Véronneau |

29 octobre 1696 Boucherville |

Denis Véronneau, Marguerite |

|

Joachim Reguindeau Madeleine Alton (Hanneton) |

6 janvier 1669 Boucherville |

Nicolas Alton, Marie Faut |

|

Pierre Reguindeau Andrée Martineau |

Important :

– Toujours conserver vos données manuscrites et vos sources.

– Bien classer vos documents afin qu’ils soient faciles d’accès.

Pour la prochaine étape : rendez-vous à la SHLM. Vous pourrez vous y procurer des fiches pour inscrire votre lignée directe à un coût minime. Les gens y sont très compétents et toujours prêts à répondre à vos questions.

LIVRES À VENDRE

Nous vous proposons une courte liste de livres intéressants dont vous pourriez faire l’acquisition à des prix aussi très intéressants.

– Merrian Webster’s encyclopedia of litterature (6 $)

– Yale Shakespeare complete works (The) (6 $)

– Oxford companion to canadian litterature (The) (6 $)

– Mémoires de la SGCF, plus de 300 exemplaires, de 1944 à 2001 (1 $ par numéro)

– Histoire du Canada français, tomes 1 à 7, par F.-X. Garneau (90 $)

– Larousse du XXe siècle, tomes 1 à 6, (90 $)

ACQUISITIONS

– Étude de caractérisation de l’arrondissement historique de La Prairie, collectif 2004 (don de la Commission des biens culturels du Québec)

– De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle- France, par Marcel Fournier, 1999 (don de M. Marcel Fournier)

– Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, par Stephen A. White, 2 volumes, 1999 (achat SHLM)

– Grand druide des synonymes (Le), Québec Amérique, collectif 2003 (achat SHLM)

– Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondyke, 1898, par Lorenzo Létourneau (natif de Saint-Constant) (don de M. Laurent Houde)

DONS

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

– Commission des biens culturels du Québec

– Monsieur Marcel Fournier

– Monsieur Laurent Houde

– Monsieur Giuseppe Tartaglia

– Madame Colette Vézina

La facilité est le plus beau don de la nature à condition qu’on n’en use jamais.

Chamfort

Chers membres,

Au risque d’être accusé de redondance, je me plais souvent à répéter à quel point notre Société d’histoire est florissante. Comment pourrait-elle ne pas l’être ? Avec les réconfortantes subventions de la Ville de La Prairie. Avec les dons plus que généreux de certains de nos membres ou d’organismes comme la caisse Populaire Desjardins. Avec des conférenciers qui viennent instruire mensuellement un nombre respectable d’auditeurs et ce, malgré les conditions climatiques parfois rebutantes. Avec le travail quotidien de recherche et d’information qui se poursuit sans relâche grâce à nos bénévoles. Et j’en passe.

Il est même étonnant de constater à quel point tout cela fonctionne comme une machine bien huilée. Mais n’oublions pas que c’est quand tout semble se dérouler avec facilité qu’il faut savoir avec quelle intensité les gens travaillent conjointement et ardemment à des objectifs communs.

Prochaine conférence : Les Irlandais au Québec

Par madame Linda Crevier

Le 15 mars 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue. Membres honoraires :

- Président de la Caisse Populaire Desjardins (M. Robert Clermont) (99)

- Directeur de la Caisse Populaire Desjardins (M. Denis Senécal) (100)

Une aide très appréciée

Par l’entremise de madame Lussier-Roussel, mairesse suppléante, la Ville de La Prairie remettait à la SHLM, le 21 février dernier, une subvention de 20 000$. La Société d’histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine tient à remercier chaleureusement nos dirigeants municipaux de montrer, par ce soutien financier mais aussi moral, qu’ils croient en la valeur de cette facette aussi active qu’essentielle de la vie de notre municipalité.

Le cœur sur la main

Dans un élan de générosité qui ne se dément pas, la Caisse Populaire Desjardins de La Prairie a accepté de doter la Société d’histoire d’un magnifique appareil de photographie numérique et ce, à la suite d’un autre don antérieur d’un «portable » des plus pratiques.

Nous tenons à remercier les dirigeants de la Caisse Populaire pour ce geste qui nous permettra d’accomplir nos tâches plus facilement, avec des instruments à la fine pointe du progrès technologique.

Nous vous signalons que l’exposition « Aller-Retour » est encore en montre dans les locaux de la SHLM. Il s’agit d’une exposition de photographies ayant pour thème les anciens moyens de transport dans la région de La Prairie. D’autre part, si vous possédez des photos anciennes de famille ou sur la région, apportez-les. Nous pourrons les « scanner » pour vous et vous participerez ainsi à l’augmentation de notre patrimoine photographique.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Yvon Trudeau (64) (textes colligés)

Jacques Brunette (16)

Révision Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, février 2005

Afin d'aider les gens désireux d'entreprendre la composition de leur arbre généalogique, Mme Lucille Houle, généalogiste recherchiste agréée, a élaboré une démarche visant à faciliter leur apprentissage. Chaque numéro de la revue «Au jour le jour» apportera une étape à suivre et suggérera des processus qui guideront les néophytes et leur éviteront ainsi des pertes de temps.

Définition: Science qui a pour objet la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles.

Faire de la généalogie, c'est donc utiliser une méthode pour retrouver des individus ayant des liens de parenté.

Étape 1

Pour trouver mon ascendance, je dois commencer par moi. Il n'est pas possible de débuter par l'ascendant et ce, pour plusieurs raisons: il peut y avoir plusieurs souches pour un même patronyme, le nom peut avoir changé, etc.

Exemple : Je suis Lucille Riendeau et mon ancêtre est Joachim Reguindeau. Le nom a changé au début des années 1800.

À partir de moi, je dois remonter les générations. On peut le faire de trois façons :

Agnatique, c'est-à-dire ne prenant en compte que les hommes.

Exemple:

Laurent Riendeau époux de Madeleine Lestage

Donat Riendeau époux de Delvina Lanctôt

Eusèbe Riendeau époux de Olivine Gagné

Cognatique, c'est-à-dire ne prenant en compte que les femmes

Exemple:

Lucille Riendeau

Madeleine Lestage épouse de Laurent Riendeau

Antoinette Dorris épouse de Adrien Lestage

Indiana Mareil épouse de Cyprien Dorris

Complet On recense tous les ascendants ou tous les descendants d'une personne.

Si je veux établir la descendance de mon premier ancêtre, je dois établir la lignée directe, à partir de moi jusqu'à cet ancêtre. Je pourrai ensuite établir tous ses descendants.

Si je veux établir ma généalogie ascendante, je peux compléter un tableau généalogique.

Albina Guérin (1861-1938) était la fille de Aimé Guérin (1832-1909) et de Léocadie Beauvais. Elle a épousé Domina de Montigny, comme elle de la côte Sainte-Catherine, en 1886.

Le couple a deux enfants quand, en 1898, avec Lorenzo Létourneau, Domina va participer à la ruée vers l'or, au Klondike. Les jours sont longs quand le mari est si loin, d'autant plus que, même si c dernier lui écrit de temps à autres, il est difficile d'imaginer comment il vit alors au Yukon. Qu'à cela ne tienne. Elle ira voir de quoi il en retourne.e

Sans prévenir son époux de sa venue, elle part seule pour le rejoindre avec un fils dernier né. On est peut-être en 1899. De La Prairie au Yukon, la distance est de plusieurs milliers de kilomètres. De Montréal à la Colombie-Britannique le trajet se fait en train. À partir de là, il lui reste environ 2500 km à franchir pour atteindre le lieu où habite Domina. Pour s'y rendre, elle utilise les moyens de transport alors disponibles. Ces moyens de transport et les lieux où il faut arrêter, chemin faisant, pour se restaurer et dormir sont loin d'offrir le confort, les services et la sécurité qu'on connaît de nos jours. Elle effectue la dernière partie de son voyage dans un traîneau à chiens.

Quand Albina arrive à la simple habitation de bois rond que Domina partage avec un compagnon, ce dernier est seul. Domina s'est absenté pour quelques heures. Eh bien? Ça va! Elle en profite pour lui concocter un bon repas avec les produits de base disponibles qu'elle trouve sur place. Encore à l'extérieur du logis, en revenant, Domina n'en croit pas ses oreilles. N'est-ce pas la voix ferme et bien connue de sa Bina qu'il entend? Pour un moment, il se croit en proie à une hallucination. Pas croyable! Mais c'est bien elle. Albina séjournera plusieurs mois avec son époux dans la nature sauvage du Yukon.

Plusieurs années plus tard, de 1907 à 1922, les époux sont hôteliers sur la rue Sainte-Marie, à La Prairie. En 1907, Domina a acquis l'établissement de Louis Pantaléon Pelletier. Sous leur gouverne l'hôtel prospère. Domina y est un hôte bien présent auprès de sa clientèle. À l'occasion des repas, il circule entre les tables, prend des nouvelles de chacun et leur en donne de leurs connaissances. Le verbe haut associé au geste, il se plaît également à raconter de ses aventures au Klondike ou à discourir des merveilles de la Floride où il passe quelque temps chaque hiver. Il y possède une propriété avec un potager et quelques arbres fruitiers dont il aime vanter les beaux produits. Son animation à la salle à manger constitue une sorte de prime ajoutée à la qualité de la table qui attire chez lui les voyageurs de commerce qui opèrent dans la région. La cuisine d'Albina Guérin, dont les rôtis de boeuf sont particulièrement renommés, assure à l'établissement une clientèle fidèle.

Il n'y a cependant pas que les voyageurs de commerce qui fréquentent l'Hôtel de Montigny. Les fins de semaine surtout, des amis viennent y discuter de choses et d'autres tout en buvant la bonne bière Dow ou Black Horse. L'effet de l'alcool, comme on sait, n'est pas toujours propice, chez certains, au maintien de la sérénité dans les échanges. Pour défendre son point de vue, il arrive qu'on en vienne à crier de gros mots, à menacer et, parfois, à se lever pour se battre.

Passe encore de parler fort, mais non de passer aux actes. Dans ces circonstances, il arrivait à Albina de se charger du maintien de l'ordre en tentant de faire comprendre à certains petits groupes trop éméchés de retrouver leur calme. Arrivant dans la salle avant de l'hôtel où ces scènes se passaient, elle se plaçait près du poêle destiné à chauffer la pièce. D'une voix impérieuse elle ordonnait aux excités de se tranquilliser, sinon, de prendre la porte. L'avertissement n'était pas nécessairement reçu d'emblée comme il aurait convenu. La patronne se voyait rétorquer de se mêler de ses affaires tout en s'entendant invectiver de surnoms malséants.

Notre société d’histoire est en ce moment en train de travailler à l’élaboration d’une exposition pour la prochaine saison estivale qui se tiendra dans nos locaux du 249 rue Sainte-Marie, du 3 juin au 30 septembre. Cette année, les membres du conseil d’administration ont retenu comme thème d’exposition le « coffre d’espérance » ou si vous préférez le trousseau de mariée, son contenu et sa confection. Par cet événement, nous voulons mettre en valeur les différents textiles et linges de maison dont la confection était souvent faite de la main de la future épouse ou de son entourage féminin immédiat et qui allait garnir le fameux coffre. De plus, nous voulons jeter un regard sur les différentes techniques de fabrication entrant dans leur confection. Pour que ce projet soit une réussite, nous avons besoin de votre collaboration.

Donc si vous ou certaines de vos connaissances disposez de pareils objets textiles faits à la main et en bon état, datant du XIXe ou du XXe siècle ou plus ancien, ou des accessoires servant à la confection de ceux-ci, nous serions intéressés à les emprunter pour les faire connaître. Que ce soit des nappes, des draps, des serviettes brodées, des dentelles, des parures au crochet, des courtepointes, des couvertures ou autres textiles tissés, des travaux de couture, des boîtes à ouvrage, des cerceaux à broder, des patrons, bref tout ce qui a trait aux linges de maison et à leur confection et même le coffre lui-même, s’il vous plaît, veuillez communiquer avec Paul Racine avant le 31 mars 2005.

Vous pouvez prendre contact avec lui en téléphonant au 450.659.5746 (s’il est absent, s’il vous plaît lui laisser un message sur la boîte vocale) ou encore par le biais du courriel à [email protected] . Il sera heureux de vous parler et de prendre un rendez-vous avec vous afin de voir vos objets qui pourront être sélectionnés et retenus pour faire partie de la dite exposition.

Nous tenons à vous remercier à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cet appel et pour votre collaboration.

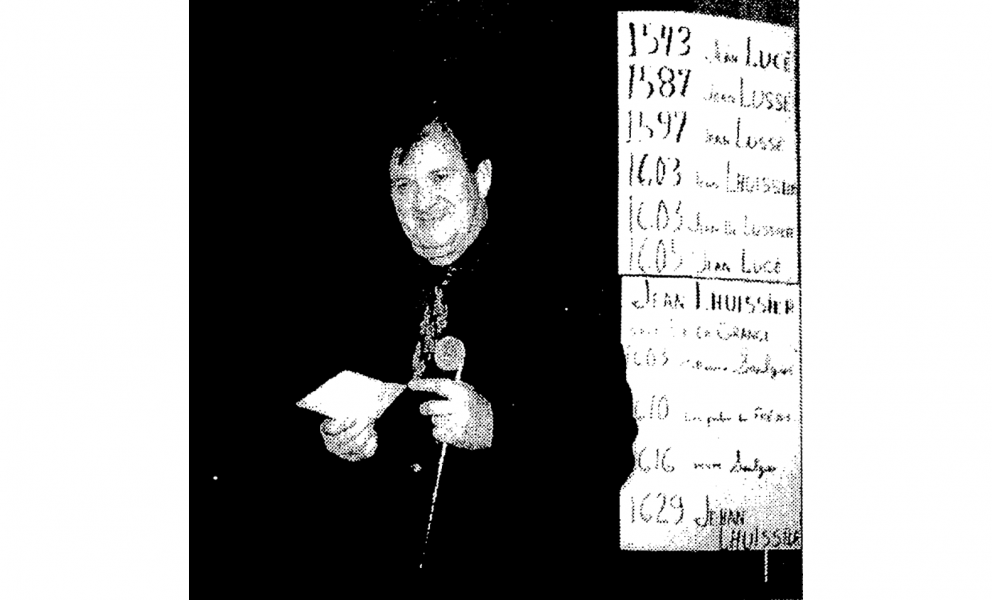

Mardi, le 18 janvier dernier, plus d’une trentaine de personnes ont bravé les rigueurs du froid hivernal pour assister à la conférence de monsieur Marcel Lussier sur les origines parisiennes de la famille Lussier. Et ils ont bien fait !

En effet, avec un nombre impressionnant de documents à l’appui, monsieur Lussier nous a fait part de ses hypothèses concernant les origines de cette famille et ce, malgré les difficultés que fait surgir l’absence de preuves absolues pour les corroborer. De Montmartre au quartier de Montparnasse, il nous a fait visiter les paroisses où des Lussier du 17e siècle ont vu le jour. Ses recherches, qui l’ont mené de la Touraine à la Champagne, semblent avoir épuisé le sujet.

Aussi, à moins évidemment d’une découverte inopinée, il semblerait, à la lumière de cet exposé qui repose sur un travail considérable, que si les origines des Lussier ne sont pas encore tout à fait certaines, c’est qu’elles ne le seront peut-être jamais. Enfin, remercions monsieur Lussier pour avoir partagé avec nous les résultats de son travail, mais aussi pour cet exemple qu’il nous a donné de persévérance et de souci de la preuve et de la précision.

C’était la méconnaître. Calmement, elle s’armait du tisonnier rangé près du poêle, l’élevait d’une main ferme et avançait résolument vers les récalcitrants. Bien que de grandeur moyenne, elle avait le port imposant grâce à un coffre thoracique bien garni et une audacieuse devanture; ce qui, associé à son expression et sa façon de tenir son arme, produisait l’effet désiré. Inutile alors de répéter deux fois son retentissant Dehors! Les indésirables avaient compris. Sortons. les gars, la vieille… est capable de nous tuer.

Peu portée à s’en laisser imposer, on raconte, qu’un jour, sur le chemin de la côte Sainte-Catherine qui longeait le fleuve, un résident du lieu lui barrait le passage, une hache à la main. Cet individu, probablement paranoïaque, avait de ces crises de folie où il se plantait ainsi au milieu de la voie publique, menaçant de sa hache quiconque ne consentait pas à rebrousser chemin. Habituellement, les gens obtempéraient quitte à revenir quand l’individu était retourné au logis.

Peu impressionnée par le type qu’elle connaît, Albina continue de se diriger vers lui et, de sa voix autoritaire, l’apostrophe en ces termes : Range-toi si tu ne veux pas avoir affaire à moi. L’ordre suffit à faire recouvrer ses esprits au belliqueux personnage. On peut se demander de qui Albina Guérin avait hérité son audace et sa maîtrise des situations dangereuses. Probablement de son père, Aimé Guérin, reconnu comme l’un des plus habiles cageux de son temps, une occupation qui l’avait attiré dès son entrée dans le monde adulte. Son habileté à descendre les rapides du Sault Saint-Louis et sa force de caractère lui valurent d’occuper le poste de contremaître sur les cages ou trains de bois qui convoyaient le bois de l’Outaouais jusqu’au port de Québec. Il a occupé cette responsabilité de 1875 jusqu’à son décès, en 1909, à l’âge de 77 ans. On le surnommait Le Vieux Prince, le prince des cageux.

Sources : Rodrigue de Montigny, petit-fils, et Viviane Desrosiers, filleule de Domina de Montigny et Albina Guérin.

Tableau généalogique (généalogie ascendante)

Ce tableau généalogique est basé sur la méthode «Sosa-Stradonitz».

C'est la méthode la plus pratique et la plus utilisée.

Si vous désirez dresser votre propre généalogie ascendante, elle commencera avec vous et vous porterez alors le numéro 1. Si vous désirez dresser la généalogie ascendante de vos enfants, la ligne no 1 représentera ces derniers.

La méthode de numérotation est relativement simple

• L'homme est toujours le chiffre pair

• la femme est toujours le chiffre impair

Pour trouver le père d'une personne, il suffit de multiplier le numéro de cette personne par 2;

Pour trouver la mère, il suffit d'additionner 1 au nombre du père.

Exemple: Le père de 5 sera (5×2=10) et la mère (5×2=10+1=11).

Pour trouver le fils d'une personne, il faut diviser le nombre de l'individu par 2 s'il s'agit du père ; s'il s'agit de la mère, on soustrait 1 et on divise ensuite par deux.

Exemple: Le fils de 3 2 sera (32/2=16), celui de 3 3 sera (3 3 -1=3 2/2=16).

|

No |

Nom/Prénom |

Date du mariage |

Endroit |

Père |

Mère |

Père/Mère |

|

1 |

Lucille Riendeau |

2 |

3 |

|

No |

Nom/Prénom |

Date du mariage |

Endroit |

Père |

Mère |

Père/Mère |

|

2 |

Laurent Riendeau |

26-10-1940 |

St-Édouard |

4 |

5 |

Père de 1 |

|

3 |

Madeleine Lestage |

6 |

7 |

Mère de 1 |

LIVRES À VENDRE

La liste des livres à vendre a été mise à jour et est affichée sur le babillard près de l’entrée des locaux de la SHLM. Nous avons toujours un bon choix de livres à vendre. Si certains de ces livres vous intéressent, veuillez contacter madame Linda Crevier.

ACQUISITIONS

– Insurrection, examens volontaires 1 837 – 1 838; Tome I, par madame Nicole Martin-Vérenka (don de l’auteure)

– Sainte-Anne-de-Bellevue, 300 ans de présence, 1703 – 2003 ; par Belisle, Michel et collaborateurs. (Achat de la SHLM)

– Architecture du Vieux La Prairie; Notes historiques et coup d’oeil; par Létourneau, Michel. (Don d’un bénévole anonyme)

DONS

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

- Madame Linda Crevier

- Madame Nicole Martin-Vérenka

- Monsieur Giuseppe Tartaglia

Les dons de livres sont toujours les bienvenus, en particulier les livres de généalogie et d’histoire. Contactez vos parents et vos amis à ce sujet.

Les grandes vacances des collégiens posent, au 19e siècle, un grand problème de morale. Depuis le 17e siècle, ces vacances commençaient seulement le 15 août pour se terminer six semaines plus tard, à la Saint-Michel, le 29 septembre. Et pourquoi? Nous pensons que les vacances placées dans le temps des grandes chaleurs exposeraient grandement les élèves à tomber dans des habitudes de mollesse très criminelles, étant oisifs et abandonnés à eux-mêmes dans l’intérieur des maisons, ces vacances finissant plus tôt, on serait obligé d’accorder des vacances d’hiver, ce qui aurait encore de bien plus graves inconvénients pour les moeurs des élèves que les grandes chaleurs. Temps chaud de l’été dangereux pour la vertu des collégiens, temps froids plus dangereux encore.

Extrait du livre de Marcel Trudel, historien, intitulé « Les mythes et la réalité de notre histoire du Québec»; Édition du Club Québec Loisirs Inc. 2001.)

La Bonne Chanson a été fondée par l'abbé Charles-Émile Gadbois en 1937 afin de promouvoir la chanson française et les valeurs morales chez les jeunes. Avec une telle devise : «Un foyer où l'on chante est un foyer heureux!» et des campagnes publicitaires sans précédent, il n'en fallait pas plus pour rendre cette entreprise issue d'un collège de province – Saint-Hyacinthe – une véritable industrie de la chanson. Plus de 2 millions de partitions musicales imprimées aux ateliers de La Bonne Chanson, des disques ont été répandus et une gamme d'activités dérivées ont été organisées dans tout le Canada français, y compris les provinces de l'ouest et les Maritimes, de même que chez les Francophones de la Nouvelle-Angleterre. La conférence porte sur le fondateur, l'abbé Gadbois (1906- 1981), et sur son entreprise dont le principal objectif a été de produire dix recueils de cinquante chansons chacun, totalisant 500 chansons entre 1937 et 1954. La Bonne Chanson a marqué toute une époque. La conférence sera agrémentée de projections photographiques et d'auditions d'extraits de chansons.

Chers membres,

Tous les membres du Conseil d' Administration se joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs voeux pour l'année 2005. Bien qu'un peu tardifs, ces voeux n'en sont pas moins sincères. Souhaitons aussi que notre Société conserve sa vigueur et puisse continuer dans sa vocation qui devient de plus en plus variée avec les demandes de toutes sortes que nous recevons.

D'autre part, je rappelle à tous nos membres qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion que c'est surtout grâce à ce soutien que la Société d'Histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine peut maintenir son bon fonctionnement. Je vous remercie à l'avance de votre contribution et j'espère vous rencontrer souvent à nos locaux ou lors de nos activités.

Mardi, le 15 février 2005

247, rue Sainte-Marie

(deuxième étage)

19h30

Le conférencier : Jean-Noël Dion

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue:

- Dominic Coallier (33)

- Jean-Guy Fafard (13)

- Yvan Ménard (24)

- Avez-vous envoyé votre cotisation de membre de la SHLM ?

- Vous connaissez des anecdotes à propos de l’un ou l’autre de vos ancêtres de La Prairie ? N’hésitez pas à nous en faire part ! Nous pourrons même vous aider à peaufiner votre texte et l’illustrer avec certaines de vos photos.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la0Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Révision :

Raymond et Lucette Manette (284)

Laurent Houde (7)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Céline Lussier (20)

Paul Racine (222)

Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Jacques Brunette (16)

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc .

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu

Au jour le jour, décembre 2004

Présenté par monsieur Laurent Houde (277), le texte qui suit met en évidence un personnage typique d’autrefois qui en a inspiré d’autres, fictifs ceux-là, comme le Survenant de Germaine Guèvremont, ou Jambe-de-Bois, dans les Belles Histoires des Pays d’en Haut. Soumis aux hasards de la loi non écrite de l’hospitalité, ces itinérants d’une autre époque faisaient partie du décor et du folklore de nos villages et de nos campagnes.

Septembre, vers 1920. « On est à la veille de voir arriver Prophète », disait grand-mère. Prophète, de son vrai nom Stephen Seaman (ou quelque chose d’approchant), était quêteux. Il venait frapper à la porte des Desrosiers à la fin de l’été. Arthur Desrosiers et sa famille demeuraient alors au bord du fleuve, juste en dehors de la limite de l’angle sud-ouest de la Commune.

Prophète venait à pied sur la route qui longeait le fleuve. Souvent, le jour précédent, il avait fait une halte chez les Lefort Les Lefort habitaient ce qu’on appelle aujourd’hui la Maison Melançon dans le parc de Candiac situé en bordure du fleuve, là où le boulevard Marie -Victorin tourne vers Sainte-Catherine., dans leur vieille maison de pierre où, après l’avoir restauré, on l’avait gardé à coucher. Quand grand-mère lui demandait où il avait couché, il décrivait le lieu où c’était, mais sans nommer ses hôtes. Il ne semblait pas retenir le nom des familles où il s’arrêtait dans ses pérégrinations, mais il avait la mémoire des lieux qui l’avaient bien accueilli et y revenait annuellement. Si grand-mère insistait pour connaître son lieu d’origine, il répondait simplement : « Les Cèdres ».

En arrivant chez grand-père, il s’offrait toujours à aider. Une fois, grand-père entrait à la cave des patates qu’il avait mises en poches après la récolte. Spontanément Prophète se met à la tâche, saisit une poche et entreprend de la descendre où elle doit aller. C’est trop lourd pour lui. Petit homme plutôt malingre, il échappe son fardeau qui, en tombant, déchire son enveloppe et laisse échapper son contenu. Grand-père qui a pitié du pauvre hère lui dit tout simplement : « Laisse faire, Prophète, c’est trop dur pour toi. »

Dépendant de son heure d’arrivée, par exemple en après-midi, Prophète soupe avec la famille et on le garde à coucher. Il va dormir sous les combles dans la grande pièce qui sert de chambre commune aux garçons de la famille. Avant de se mettre au lit, il s’agenouille et, à voix haute, fait sa prière : « J’aime Dieu, je me donne à Dieu, j’ai un regret d’avoir offensé Dieu. » Ses façons de faire portent les garçons, adolescents et jeunes gens, à l’agacer. Après sa prière il se fait demander : « As-tu une blonde, Prophète? – T’as pas peur d’aller en enfer? » et autres questions ou remarques du genre. Pour cette âme simple, ce genre de propos est un peu scandalisant. Il se défend en se mettant à raconter toutes sortes d’histoires qui n’en finissent plus. Si bien que les garçons que le besoin de dormir a fini par gagner ne le trouvent plus drôle. « Ferme-la, lui crie l’un deux, ou je vais aller te la fermer moi-même. » Cela suffit et le débat est clos.

D’ascendance irlandaise, Prophète parlait le français sans accent. Comme les gens de son peuple, il avait les pommettes saillantes et roses. Il portait la barbiche et une petite moustache, avait d’épais sourcils et une chevelure abondante et frisée. C’est grand-mère qui lui avait donné le surnom de Prophète. Pressentant un changement dans le temps, il prédisait, par exemple, qu’on aurait de la pluie. « Comment peux-tu savoir ça? » lui demandait grand-mère. « Parce que je le sais. » Pour confirmer la chose, il frappait le mur des jointures d’une main tout en plaçant l’autre près de son oreille pour mieux entendre et répétait : « On va avoir de la pluie. »

Quand venait le temps de partir après le déjeuner, Prophète était triste et grand-mère l’était également. Elle éprouvait de la compassion et de l’affection pour cet homme, un grand enfant à l’esprit simple qu’elle jugeait bon et dénué de malice. Probablement un errant sans famille, il ressentait la chaleur d’une certaine tendresse dans l’accueil reçu. Son statut l’obligeait toutefois à mettre fin à ce court séjour. Le cœur un peu gros, mais sans le dire, il remerciait son hôtesse d’un jour, reprenait sa route de quêteux et retrouvait les incertitudes qui l’accompagnaient dans ses déplacements.

(Les souvenirs évoqués dans ce texte sont ceux de Viviane Desrosiers.)

Le conférencier à la réunion mensuelle de la Société Historique de Montréal, tenue le 25 octobre (1950) à la bibliothèque de la Ville, était M. Gaston Derome qui fit un bref historique du village de La Tortue et de son école d’agriculture de 1851.

Le village de La Tortue, sur la rivière du même nom, est sis à quelque dix milles au sud de La Prairie. En 1850, il faisait partie de l’ancienne circonscription électorale de Huntingdon. La rivière La Tortue, qui traverse la paroisse, donna d’abord son nom à ce village; ce nom a été remplacé, en 1919, par celui de St-Mathieu-de-Laprairie. Situé à mi-chemin des clochers de St-Philippe et de St-Constant, La Tortue était au milieu du siècle dernier l’un des principaux centres agricoles de la province. On y trouvait notamment le manoir de la seigneurie de La Salle et le manoir Pinsonneault.

Le Manoir de La Salle

Le manoir de La Salle, longtemps propriété de la famille Sanguinet, passa en 1831 au Dr George Selby, puis aux mains de sa belle-fille, Marguerite Baby-Selby. En 1865, le moulin à farine devint la proie des flammes. Joseph Paradis, qui se porta acquéreur en cette même année (1865) de la scierie ainsi que du manoir, mourut tragiquement en 1871 à La Tortue. Il était le père du Juge Émilien-Z. Paradis (1841-1908) et de Sœur Marie-Léonie, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille.

Le manoir Pinsonneault

Le manoir Pinsonneault, construit à la fin du XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Raymond (1757-1825) était de grandes dimensions et d’un aspect assez curieux. Paul-Théophile Pinsonneault (1780-1832), par son mariage à Clotilde Raymond, hérita de cette maison qui devint un rendez-vous de la bourgeoisie de Laprairie et de Montréal. C’est là que naquirent, entre autres, Sophie Raymond, mère de Rodrigue Masson, troisième lieutenant-gouverneur de la province de Québec, et fondatrice du collège de Terrebonne, et de Mgr Pierre-Adolphe Pinsonneault (1815-1883), premier évêque de London, Ontario.

De Salaberry à La Tortue en 1812-1813

En 1812 et 1813, La Tortue est la plaine où le héros de Châteauguay, le colonel de Salaberry et ses Voltigeurs s’entraînèrent avant de courir à la victoire, les méandres de La Tortue étaient à leurs yeux un lieu merveilleux pour semblable exercice. L’un des fils du héros, Alphonse de Salaberry, plus tard adjudant général de la milice, y naquit en 1813.

1837-1838

Épidémie d’arrestations dans la région en 1838. Au début de 1839, quatre citoyens de La Tortue sont exécutés à Montréal, pour participation au soulèvement des Patriotes. Ce sont : Joseph Robert, les deux frères Ambroise et Charles Sanguinet et François-Xavier Hamelin. Hubert Lefebvre-Rigoche (1817-1899), natif de La Tortue et l’un des principaux organisateurs du mouvement révolutionnaire dans la région, prit la fuite pour échapper à la potence et dut se réfugier aux Etats-Unis. Il mourut à Minneapolis, Minn., en 1899.

L’École d’agriculture de La Tortue (1851-1852)

En 1851 s’ouvrait à La Tortue une école d’agriculture provinciale. Le principal instigateur de l’école de La Tortue est Alfred Pinsonneault (1812-1874), le fils de Paul-Théophile précité, l’un des gros propriétaires terriens de la région sud de Montréal et qui était alors président de la Société d’Agriculture du Bas-Canada. La direction de l’École fut confiée à un agronome français, François-M. Ossaye, natif d’Auvergne et arrivé au Canada vers 1850.

Cet établissement ne devait hélas! fonctionner que pendant une année, et fermera ses portes presque aussitôt.

Les choses n’avaient pas dû se passer, en 1851, sans discussion pour qu’un essai aussi prometteur tournât si court. Malheureusement, les pièces qui permettaient de reconstituer cet essai ne nous sont pas parvenues.

Tout ce qui concernait cette école, actes notariés, inventaires, correspondance, prospectus, fut remis par le fondateur Pinsonneault à son collègue de la Société d’Agriculture, l’abbé Pilote, directeur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui, à ce titre, s’était intéressé à cette fondation et l’avait visitée.

Le dossier aurait été consumé en 1920, dans l’incendie qui détruisit en partie le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Quant au directeur Ossaye, il séjourna quelque dix ans à Montréal où il était, en 1858, professeur à l’École Normale Jacques-Cartier et membre de la Chambre d’Agriculture de la Province. Il est l’auteur d’une couple d’études sur l’enseignement agricole, publiées à Montréal.

St-Jean, jeudi le 2 novembre 1950.

(texte présenté par monsieur Yvon Trudeau – 271)

Pour la conférence du 16 novembre dernier, les organisateurs de la SHLM s’étaient assuré les services de monsieur Marcel Myre.

Auteur de quelques essais qui tiennent à la fois de l’histoire et de la généalogie, monsieur Myre nous a entretenus sur les faits qui lui ont inspiré son dernier livre, « L’Autre Marie Morin, une femme abandonnée en Nouvelle -France. »

Pour ce faire, monsieur Myre a donné à son exposé un air de causerie qui a eu pour effet de mettre ses auditeurs à l’aise.

L’orateur s’est d’abord appliqué à bien camper le personnage de Marie Morin, tant sur le plan de sa personnalité qu’au plan de l’histoire et de la géographie. Puis ce fut le récit des péripéties de la vie de son personnage qui justifient, de façon criante, son malheureux titre de femme abandonnée. À l’aide d’acétates, monsieur Myre a su ponctuer son récit de précisions et d’anecdotes qui ont éveillé l’intérêt même des gens qui, comme moi, avaient déjà lu son livre.

Enfin, en plus de l’attrait que représentait la vie d’un personnage aussi particulier que Marie Morin, cette conférence a aussi eu le mérite de nous faire revivre certains aspects de la vie quotidienne en Nouvelle-France, à la fin du XVIIe siècle.

Bravo et merci, monsieur Myre.

Rappel

Nous vous rappelons que vos demandes particulières d’achats de livres sont toujours les bienvenues, qu’il s’agisse de répertoires ou d’autres catégories de livres.

Acquisitions

– Senneterre en fête; 1919-1994 (don de madame Hélène Pinsonneault)

– Histoire du Canada français; par Desjardins, Jean-Marc; tomes 8, 9 et 10 (don de monsieur Daniel Gervais)

– Répertoires de mariages des paroisses ou municipalités suivantes :

- Montréal; Saint-Clément-de-Viauville; Sacré-Cœur; Saint-Anselme; Sainte-Claire; Sainte-Catherine-d’Alexandrie; Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun.

- Sainte-Madeleine de Rigaud

- Sainte-Marthe de Vaudreuil

- Saint-Pierre- les-Becquets

- Yamachiche, paroisse Sainte-Anne

- Comté de Champlain : paroisses Saint-Stanislas; Sainte-Geneviève-de- Batiscan Saint-Prosper; Saint-Luc-de-Vincennes; Saint-Tite

Tous ces répertoires nous sont fournis grâce à un partenariat avec la bibliothèque municipale de la Ville de La Prairie.

Dons

Un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

– Monsieur Daniel Gervais

– Madame Hélène Pinsonneault

– Ville de La Prairie, bibliothèque municipale

Chers membres,

Quand nous utilisons les termes Joyeux Noël et Bonne Année, nous avons parfois l’impression de remplacer temporairement le simple Bonjour! par une autre expression. En effet, ces mots sont souvent galvaudés à tel point qu’ils semblent avoir perdu leur sens.

Mais comment ne pas sacrifier à la tradition ? Comment dire aux gens qu’on leur souhaite de passer ces quelques jours de repos que constitue le temps des Fêtes dans la joie, le calme et la sérénité, en oubliant un peu le côté parfois trop commercial de ces festivités? Comment exprimer à nos membres que l’on souhaite pour eux une année à venir exempte de préoccupations de santé, mais remplie de moments heureux et exaltants? Oui, comment? En leur disant Joyeux Noël et Bonne Année?

Eh, bien! « Joyeux Noël et Bonne Année » à tous nos membres et à leur famille.

René Jolicoeur, Président

Prochaine conférence

Les origines parisiennes de la famille Lussier

Par monsieur Marcel Lussier

Mardi le 18 janvier, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Johanne McLean (501)

– Jacques Sasseville (502)

In memoriam

En hommage à monsieur Philippe Bourdeau

Le 31 octobre 2004, à l’âge vénérable de 87 ans, est décédé monsieur Philippe Bourdeau qui, jusqu’à quelques semaines de son décès, a consacré sa vie à la reliure.

Pour notre Société, c’était un donateur hors pair puisqu’il nous a ouvert son atelier et nous a appris les secrets de la reliure. À la suite de cet apprentissage, nous avons relié plus de 500 volumes de notre bibliothèque à des prix ridiculement bas. En effet, nous n’avions à payer que le coût du matériel utilisé, ce qui nous a permis d’économiser quelques milliers de dollars.

Nous garderons toujours de Philippe le souvenir d’un homme tenace, travailleur, acharné, dévoué, généreux, ingénieux, fonceur, raconteur incomparable, doté d’une philosophie de vie remarquable. Pour lui, la reliure n’avait pas de secrets et il y avait toujours des solutions aux problèmes.

Que Dieu ait son âme et qu’il repose en paix pour l’éternité.

Lucette et Raymond Monette (284)

Un geste bienvenu

Le 12 septembre dernier, lors du brunch annuel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, le député de La Prairie, monsieur Jean Dubuc, a annoncé l’octroi d’une subvention de 3000 $ à notre Société d’histoire. Fidèle à sa promesse, monsieur Dubuc a remis un chèque à monsieur René Jolicoeur, notre président (photo ci-dessous).

À l’occasion de ce brunch, monsieur Dubuc avait réitéré son appui au projet d’enfouissement des fils électriques dans l’arrondissement historique de la ville de La Prairie.

Nous tenons à remercier monsieur Dubuc pour l’intérêt qu’il porte au fonctionnement de notre Société et pour son implication dans des dossiers qui nous touchent de très près.

Votre Société d’histoire recherche des personnes qui pourraient généreusement consacrer quelques heures de leur temps pour œuvrer bénévolement dans ses secteurs d’activités. Pour continuer à offrir à nos membres des services de qualité et pour aider à maintenir le bon fonctionnement et l’enrichissement de nos instruments de recherche, nous requérons particulièrement les services de personnes intéressées par l’un ou l’autre des domaines suivants :

– Soutien administratif à la gestion de la Société

– Saisie des actes de l’état civil sur ordinateur

– Préparation d’instruments de recherche en généalogie

– Vérification des livres sur les rayonnages de la bibliothèque

– Classification de dossiers, de fiches et autres documents

– Personnes-ressources pour les chercheurs en histoire ou en généalogie

– Participation à des projets éducatifs

– Préparation d’expositions

La plupart de ces secteurs d’activités ne requièrent aucune expérience et, souvent, une courte séance de formation suffira à faire de vous un(e) auxiliaire très efficace.

En acceptant d’offrir vos services comme bénévole, vous vous donnez l’occasion de travailler dans un contexte de relations sociales agréables et de collaborer, selon vos disponibilités, au maintien du patrimoine historique et généalogique de votre région.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez compléter la fiche d’inscription ci-dessous et la retourner à la SHLM. Si vous avez besoin d’un complément d’information, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice de la Société, madame Linda Crevier, au 450-659-1393.

Dans le cadre de sa campagne de financement 2005, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine sollicite des dons qui lui permettront de maintenir les services qu’elle offre à ses membres et de se munir d’instruments de recherche de plus en plus performants.

La SHLM vous invite à souscrire généreusement afin que nous puissions atteindre nos objectifs pour l’année 2005, en vous rappelant que les dons de 20$ et plus font l’objet de l’émission d’un reçu pour fin de déduction fiscale.

Pour identifier votre don, vous pouvez utiliser le coupon encadré. Quant au don lui-même, vous pouvez lui donner la forme qui vous convient (Voir les formules possibles ci-dessous).

Formules possibles :

– Chèque à l’ordre de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

– Don en argent dans la boîte réservée à cet effet (réception des locaux de la SHLM)

– Legs testamentaire à mon décès (prévu à votre testament)

– Don de livres en histoire ou en généalogie d’une valeur approximative de ____.

* * * * * * * * *

Avis de renouvellement

Nous signalons à nos membres qui doivent renouveler leur contribution que la SHLM émettra dorénavant des cartes plastifiées permanentes. Cette carte ne sera valide que si vous avez payé votre contribution.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (284); Laurent Houde; Yvon Trudeau; Jacques Brunette (280)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, novembre 2004

Même si plusieurs des premiers habitants de La Prairie venaient de Montréal, François Roinay-Roannes est le seul parmi ceux- là qui soit arrivé avec la Grande Recrue de 1653. Il avait épousé Perinne Le Meunier, veuve de Julien Daubigeon, tué à Montréal par les Iroquois, tous deux aussi de la Grande Recrue. La terre de François Roinay, à La Borgnesse, prenait front sur le chemin de St-Jean, presque en face du terrain qu’occupe aujourd’hui le Collège de La Mennais, et s’étendait jusqu’à la rivière St-Jacques.

Ah! La boisson!

Au dix-septième siècle, à La Prairie, les lois de l’hospitalité conservaient toute leur signification. Toutefois, il fallait se garder d’aller trop loin et d’offrir le gîte à certains indésirables, comme en témoigne ici l’ordonnance de Monsieur De La Barre qui, le premier juillet 1683, porte défense aux habitants de La Prairie de tenir cabaret et d’héberger les vagabonds.

Le Sieur Le Febvre de La Barre, seigneur du dit lieu, Coner. du Roy en ses Conls. Gouverneur et son lieutenant général en toutes les terres de la Nouvelle France et Acadie.

Sur avis certains que nous avons eu, que la pluspart des désordres qui sont arrivez cette année au sujet de la désertion et désobéissance aux ordres de Sa Majesté, ont esté causez par la retraite (hébergement) qui a esté donnée dans la Seigneurie de la Prairie de la Magdelaine à une troupe de vagabons et gens sans adveu qui ont esté pendant l’hyver dans la dite seigneurie en divers Cabarets qui s’y sont establis sans ordre des seigneurs ny de Sa Majesté dans lesquels ayant consommé en desbauches tout ce que leur travail leur avoit produit l’année précédente avec un scandal extrême pour le public. Ils ont fait plusieurs assemblées séditieuses, et en icelle comploté contre le service du Roy et de leur patrie : à quoy estant nécessaire de pourvoir et empescher la continuation de pareils crimes et désordres en supprimant la Retraite des vagabons; nous avons fait et faisons deffence à tous les habitans de la dite seigneurie de la Prairie de la Magdelaine, frontière des Anglois et des Iroquois, de tenir cabaret, vendre vin, ny eau de vie, et de recevoir des hostes sans permission particulière de leur Seigneur à cet effet à peine de cent livres d’amande pour la première fois, moitié d’icelle applicable aux réparations de l’église du dit lieu, et l’autre au dénonciateur, Et de punition corporelle pour la seconde fois. Faisons pareillement très expresses inhibitions et deffences à tous les habitants de la dite seigneurie de recevoir ny retenir en leurs Maisons aucuns hommes qu’ils ne connoistront pas pour habitans et domiciliez en ce pays plus de l’espace de vingt quatre heures après lesquelles ils seront tenus de donner à leurs seigneurs, ou leurs préposez, ou à M. Perrot Gouverneur de cette Isle et par nous commis du soin de toute la coste les noms et qualité des dits vagabons qui auront logé chez eux et de ce qu’ils y auront fait pendant leur séjourà peine d’estre pris en leur nom et de répondre de toutes les actions des dits vagabons les 24 heures passées et d’estre condamnez aux amandes de droit.

Fait à Montréal le premier jour de juillet 1683

(signé) Le Febvre de la Barre

par Monseigneur Regnault

(Texte tiré des Archives de Québec)

(Texte présenté par Jacques Brunette)

Il est toujours intéressant de savoir comment nous sommes perçus par les étrangers qui viennent nous visiter. Voici un texte qui nous dira comment le Suédois Pehr Kalm décrivait nos ancêtres.

Les Français du Canada diffèrent de bien des façons des Anglais. Les hommes sont très habillés; ceux qui sont très âgés et distingués portent des perruques bouclées; les plus jeunes ont des perruques, ou leurs propres cheveux en forme de queue. Peu de gens distingués portent leurs cheveux en forme de queue. Ils les poudrent toujours. On a l’habitude de mettre des galons aux habits en particulier sur le gilet. On porte des bas de soie repliés, à la hauteur du genou, au-dessus de la culotte, mais assez souvent aussi par-dessus.

Les personnes du commun portent souvent une très longue chevelure flottante. Chaussures aux talons recouverts de cuir, ou bien aux talons de cuir sans rien dessus comme chez nous. On porte toujours des manchettes. Quelques personnes ont des cheveux courts à petite frisure. Lorsqu’on éternue, les personnes présentes s’inclinent devant lui.

Les femmes d’ici ont fort belle apparence; elles peuvent en remontrer dans le domaine de la chasteté et à l’honnêteté à nos femmes en Europe, de quelques régions que ce soit, avec cette nuance qu’il existe ici un brin de liberté innocente que les femmes sont dépourvues de toute timidité paysanne. La plupart d’entre elles sont, au contraire, bien élevées et polies au suprême degré. Qu’il puisse se trouver ici des personnes du sexe qui soient coquettes, je ne le nie point, mais je prétends seulement que leur nombre n’est pas plus élevé ici qu’il ne l’est dans tout autre ville de même importance. Ce qui a été écrit ou dit en sens contraire, l’a été par jalousie, et c’est un parfait mensonge.

Le dimanche, elles sont vêtues de façon recherchée, comme le sont nos suédoises, à ceci près que les femmes d’ici ont la tête plus apprêtée. En semaine, elles ne sont pas habillées de façon aussi élégante; mais ce à quoi elles tiennent particulièrement, c’est à friser leur chevelure, à avoir toujours des cheveux bouclés et poudrés, et le devant de la tête garni de diamants, de pierres taillées et autres brillants. Par ailleurs elles portent une blouse ou un tricot fabriqué de la même façon que chez nous, et ces vêtements sont ordinairement de couleur blanche en été. Elles portent une petite jupe blanche, ordinairement assez courte et qui laisse voir à peu près la moitié du bas de la jambe, sinon davantage. Leurs souliers diffèrent de ceux de nos femmes en ce qu’ils sont assez étroits et garnis de talons si élevés qu’on se demande comment elles peuvent marcher là-dessus. On peut dire sans risque d’erreur que les femmes françaises surpassent ordinairement les femmes anglaises en ce qui concerne les soins du ménage; je veux dire qu’elles mettent davantage la main à tout ce qu’exige la tenue de la maison et qu’elles ne cherchent pas autant leurs aises. Les femmes du commun travaillent vrai-semblablement autant que les nôtres, à la fois aux champs, dans les prés, à l’étable et ailleurs. On les trouve toujours dehors en train de travailler. Mais il semble que quelque chose fasse défaut en ce qui touche à la propreté des maisons et de la vaisselle. Cependant on ne rencontre pas du tout, chez les ménagères d’ici, cette façon de rechercher ses aises qui existe chez les femmes anglaises et qui consiste à s’asseoir dans un fauteuil sans faire grand-chose. Ici, les femmes vivent sans contrainte et ne se préoccupent guère de luxe; j’ai vu avec étonnement les propres filles du gouverneur s’habiller simplement ne pas s’apprêter à l’extrême, courir partout dans la maison, au cellier et à la cuisine, comme une servante, afin de veiller à tout, et elles avaient toujours l’aiguille à la main.

Les femmes, en certains endroits, portent à l’intérieur des chaussures faites simplement d’un morceau de bois évidé et façonné de telle sorte que c’est un intermédiaire entre les bottines à bout pointu et les pantoufles d’homme. Ces chaussures sont dépourvues de talons. Les hommes en portent parfois de semblables.

(texte présenté par madame Hélène Charuest)

Pour la conférence d’octobre dernier, la SHLM avait requis les services de monsieur Robert Payant qui allait nous entretenir sur les « Légendes de la Nouvelle-France ».

Enseignant de chimie à la retraite, monsieur Payant se présente comme écrivain, « conteux », et même sourcier. Défenseur inconditionnel de la tradition orale, il nous a expliqué les mécanismes de la communication des récits anciens, en insistant sur les légendes du sud-ouest de la province d’où il est issu. Légendes, superstitions, interdits religieux, le tout accompagné de quelques airs du terroir québécois joués à l’accordéon.

Finalement, monsieur Payant nous a fait une courte présentation de ses œuvres tant écrites que sonores, complétant ainsi une soirée riche en enseignements sur notre folklore québécois.

Vente de livres du 16 octobre 2004

Notre vente annuelle a atteint un montant de 833 $ si l’on tient compte d’une pré-vente de 250 $. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés lors de cette vente et merci aux différents donateurs.

Livres à vendre

Nous avons toujours plusieurs livres intéressants à vendre. Une liste mise à jour est affichée sur le babillard, à l’entrée des locaux de la Société.

Acquisitions

– Histoire du Canada français; tomes 8, 9 et 10; par Desjardins, Jean-Marc (don de M. Daniel Gervais.)

– Cambridge Guide to Litterature in English; by Ousby, Ian (don de M. Giuseppe Tartaglia)

– Oxford Illustrated History of Christianity; (don de M. Giuseppe Tartaglia)

– Write Your Life History; by Smith, Nancy; (don de M. Giuseppe Tartaglia)

– Sir Joseph Dubuc; par Lecomte, Edouard, s.j. ; (achat de la SHLM)

– Histoire du Québec contemporain; par Linteau et Durocher; (don de Madame Linda Crevier)

– De Louis Houde et Madeleine Boucher à la famille de Philippe Houde; par Laurent Houde; (don de M. Laurent Houde, membre de la SHLM)

– Répertoire des mariages de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Ville-Émard; 1906-1981; (achat de la SHLM)

Dons

Encore une fois, un grand merci aux donateurs dont les noms suivent :

– Madame Louise Archambault

– Monsieur Gaëtan Bourdages

– Monsieur Philippe Bourdeau

– Monsieur Jacques Brunette

– Madame Linda Crevier

– Monsieur Daniel Gervais

– Madame Louise Tenault

– Monsieur Giuseppe Tartaglia

Chers membres,

Ce mois-ci, j’utiliserai cette tribune pour faire une parenthèse à propos de votre journal Au jour le jour. Je dis votre journal car il s’adresse à vous, mais c’est aussi votre journal parce que vous pouvez y participer. Nous aimerions bien y voir une participation plus variée de nos membres.

Racontez-y vos anecdotes de famille, parlez- nous de certains de vos ancêtres, de ces personnes qui ont participé à l’évolution de notre pays même s’ils ne s’appellent pas Maisonneuve, Papineau ou Taschereau. Illustrez vos propos par des photos. Bref, saisissez cette occasion de partager vos souvenirs, de faire revivre vos ancêtres. Si vous le désirez, nous vous aiderons à fignoler vos textes.

Souvent, les gens croient que ces souvenirs n’intéresseront pas les gens. Détrompez-vous. Il est vrai que, comme le dit la chanson, « les gens heureux n’ont pas d’histoire », mais ce n’est pas une raison pour les laisser dans l’ombre.

Nous attendons vos textes.

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

L’Autre Marie Morin

Une femme abandonnée en Nouvelle-France

Par monsieur Marcel Myre

Mardi le 16 novembre, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

– Société d’histoire de Montarville (498)

– Manon Lefort (499)

– Patricia Wiers (500)

Mardi, le 16 janvier, 19h30

Les origines parisiennes de la famille Lussier

Par M. Marcel Lussier

Mardi, le 15 février, 19h30

La Bonne Chanson

Par M. Jean Noël Dion

Mardi, le 15 mars, 19h30

Les Irlandais au Québec

Par Mme Linda Crevier

Mardi, le 19 avril, 19h30

L’Histoire de Saint-Bruno-de-Montarville

Par M. Guilbert

Mardi, le 17 mai, 19h30

Le Régiment Carignan-Salières

Par Dr Claude Boyer

Il se prépare actuellement une exposition dans nos locaux de la SHLM. Sous le titre « Aller-Retour », nous vous présenterons une panoplie de photos et d’objets qui vous rappelleront les différents moyens de transport utilisés au cours de notre histoire et ce, dans le contexte de La Prairie et de ses environs.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (284); Hélène Charuest (59); Jacques Brunette (280)

Révision : Jacques Brunette (280)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.