Au jour le jour, octobre 2023

1933 : Jardin d’expérimentation agricole chez les Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie. (SHLM cote P50,S19,P36)

Indispensables au développement économique de l’Amérique du Nord britannique puis du jeune Dominion du Canada, les gens de cages sont à la base de la navigation et des échanges extérieurs en bois équarri, cette ressource imparable des chantiers navals. Alors que les eaux majestueuses du fleuve Saint-Laurent façonnent au XIXe siècle les corps des cageux (raftsmen) et les rendent agiles et robustes, Aimé Guérin se démarque superbement en tant que maître de cage.

Le monde maritime insolite des cages

Bien avant que les bateaux n’existent, le radeau primitif a constitué un moyen pour se déplacer sur l’eau. Même si le radeau archaïque des temps anciens n’a pas livré tous ses secrets, nous pouvons en revanche formuler certaines hypothèses basées sur nos observations actuelles en manœuvrant le radeau d’une tonne Le Saint-Laurent détenu par la Maison des Cageux. Il glisse docilement sur les eaux courantes continentales, il se navigue au vent avec une voile déployée, il répond aux rames et il imite la fonction d’une quille quand on exerce une pression sur ses flancs pour contrarier le vent latéral. Son touage est toutefois nécessaire pour accélérer la course, remonter au vent ou avancer à contre-courant.

Les radeaux utilisés au XIXe siècle sur notre grand fleuve sont à plusieurs points de vue remarquablement conçus, car ils permettent de transporter d’énormes quantités de bois. Les bois équarris, autrement dit « plançons » ou « bois carrés », sont ordonnancés dans un plan d’eau pour bâtir les radeaux. Ces radeaux qu’on appelle « cribes » dans la région de l’Outaouais ou « drames » dans la région des Mille-Îles, sont adaptés pour être efficacement assemblés afin de devenir une plateforme navigable de 8000 tonnes. Le pin est crucial dans sa construction, puisque cette essence fait flotter le bâtiment oblong. Sur les 500 à 1000 nautiques (925 à 1850 km) que chaque train de bois ou « cage » devra franchir pour atteindre le port de Québec, les obstacles fluviaux sont nombreux et redoutables. Ils accoutument les cageux à la fatigue, à l’endurance, à la ténacité, sans oublier qu’ils peuvent les mutiler ou les briser. Les formes brillantes et emportées des eaux camouflent les rochers et les hauts-fonds, imprimant leurs caprices à ceux qui le naviguent. Dans ce théâtre des excès et des extrêmes, les cageux divisent méthodiquement le train de bois en radeaux, ou en sections de radeaux, pour passer au travers des rapides ou des chutes sous l’œil avisé du maître de cage. Les radeaux tournillent, plongent et disparaissent sous l’écume froide alors qu’à bord les cageux s’agrippent à un mât ou se lient à un plançon gorgé de résine.

La cage du nord, comme on la désigne, provient de l’Outaouais. Elle couvre une superficie de 22 piscines olympiques ! Sa construction se distingue par l’usage de grosses chevilles de bois franc qui bloquent la structure de chaque radeau mesurant 40 ou 60 pi (12 ou 18 m) de long. En un tour de main, on couple les radeaux en brochant des chevilles de coin, en paire, au moyen de dosses à doubles trous. On les désunit en ôtant simplement ces pièces rustiques recouvertes d’écorce. Pour franchir sécuritairement les 686 nautiques (1271 km) de la rivière des Outaouais, une dizaine de glissoirs offrant une ouverture de 25 pi (7,6 m) sont aménagés pour laisser passer un cribe de 24 pi (7,3 m) de large. Dans la course effrénée du courant, le glissoir avale un à un les 200 cribes qui composent la cage et les crache plus loin en aval, à l’écart de la cascade. Les cageux déboucheront ultimement au lac des Deux-Montagnes après trois ou cinq semaines d’efforts prodigieux et ce, avant de savourer une halte à L’Abord-à-Plouffe qui borde la rivière des Prairies. Le train de bois sera avant peu sur le fleuve où les cageux du nord ont hâte de hisser pour une première fois les voiles afin de profiter d’un bon vent d’ouest, et ce, à l’égal des cageux du Haut-Saint-Laurent pour hâter la route des bois carrés jusqu’aux anses de Québec. Ce corps d’hommes, autant admiré que craint, est décrit à l’époque comme « les os et les tendons du Canada ».

Ces marins atypiques n’échappent pas aux stéréotypes ambiants. On les décrit fiers, arrogants et difficiles à mener. Au fur et à mesure que progressent leurs radeaux en saison, cette microsociété turbulente apporte aux communautés littorales des marginalités inquiétantes et des émotions imprévisibles. Serait-ce l’austérité de la nature entrelacée à la précarité de l’instant qui prédispose les cageux à la versatilité et à la jouissance immédiate ? Les esprits religieux et lettrés en vogue se montrent préoccupés de leur salut, mais les cageux sont une réalité nécessaire. Car les grands arbres de la forêt canadienne fournissent les mâts des men o’war constituant la colonne vertébrale de la flotte de guerre britannique.

Sur l’horizon de l’histoire, la silhouette musclée du maître de cage Jos Montferrand (1802-1864) se dresse en mât de beaupré à la proue de l’immense train de bois sorti des forêts profondes de l’Outaouais où se trouve le siège du plus grand chantier de bois au monde. Plus grande que nature, la légende de Montferrand marque à jamais l’épopée maritime des cageux tout comme le récit de la Chasse-galerie popularisé par Honoré Beaugrand (1848-1906) où les bûcherons — aussi sauteux de cages — voyagent bon train, par les airs, vers leur blonde. Encordé à la superstition du diable, le voyage surnaturel en chasse-galerie se calque typiquement sur le parcours des cages du nord connu en ce temps-là. Cinquante lieues courues en quelques heures grâce à une formule cabalistique, alors qu’il en prend autrement plus d’un mois vers 1823 !

Le Vieux Prince, maître de cage inégalé dans les rapides

Rien n’est laissé au hasard, tant pour les radeaux du nord que du sud. Découvrons maintenant cette route du sud qui a ses particularités hydrographiques ouvrant le champ à une autre méthode ingénieuse de fabrication des cages. La cage du sud, d’une longueur n’excédant pas 1000 pi (305 m), comporte généralement huit drames détachables répartis sur deux colonnes dans l’axe proue-poupe.

Le drame, lui-même, est composé d’un groupe de plus petits radeaux indivisibles dont l’ensemble mesure 60 pi x 250 pi (18 m x 76 m). Chacun de ces petits radeaux est formé d’une rangée de plançons disposés côte à côte, puis reliés entre eux à l’aide de traverses en rondin et de harts souples en cornouiller. Lorsque les billes ont une longueur de 60 pi (18 m), on peut compter jusqu’à 8 petits radeaux par drame, mais lorsque les billes ont 40 pi (12 m) il y a plutôt 12 petits radeaux par drame. Le drame peut comporter jusqu’à trois niveaux de bois, où le centre est placé perpendiculairement aux autres. Le niveau supérieur, hors de l’eau et exempt de harts, accueille les cabines des cageux. Dans les couches inférieures au pont, un espace d’environ 2 pi (61 cm) est prévu entre les extrémités des plançons conférant une certaine élasticité à cette terrasse de bois qui suit l’ondulation de l’eau.

Il faut savoir que la cage du sud doit résister à un extraordinaire dénivelé de quelque 200 pi (61 m) dans le corridor maritime Kingston-Montréal, sans possibilité de recourir à des chenaux de navigation. Ce voyage de 175 nautiques (325 km), effectué sous les commandements du chef de la cage, est une expédition casse-gueule de plusieurs jours.

Dans l’essaim des maîtres et pilotes qui font route sur les radeaux géants — tels Claude, Berthiaume, Brisebois, Plouffe, Jasmin, Lagacé dit Néro, Taillefer, Bélanger, Meilleur, Trudeau, Clermont, Gérard, Bourdeau, Leblanc, Vézeau, Boucher, Ailleboust, Lalonde, Leroux, Moïse, Duquette, Landrigg, Giroux, Menard — le maître de cage Aimé Guérin se distingue à la manière de Jos Montferrand.

D’aussi loin qu’on se souvienne, Aimé Guérin est surnommé Le Vieux Prince. Louangé autant qu’apprécié, ce nautonier hors pair est qualifié comme « l’as des rapides », « un vrai maître », « chief raftsman », « intrépide voyageur », « l’amiral de cette flotte étrange », « a great character, of the very best type of French-Canadian riverman », « le maître incontesté du Saint-Laurent », « le meilleur navigateur », « contremaître unique », « doyen des cageux », « célébrité comme guide de cages ».

Ce voyageur infatigable, à l’emploi de la compagnie D. D. Calvin, passera toute sa vie à bord des immenses trains de bois du sud qui lèvent les amarres à Garden Island près de Kingston. Sous l’autorité de ce vieux marin, la cage arrive toujours à destination et surtout, « il n’a jamais perdu un homme durant ses 500 voyages ». C’est donc dire que pendant trente-quatre ans, de 1875 à 1909, il fait florès ! Le petit-fils de Dileno Dexter Calvin décrira le Vieux Prince, en 1945, comme un homme aux grandes qualités qui cultive ses relations avec charisme et diplomatie.

Beau temps ou mauvais temps, Guérin mène avec habilité les cageux, alors que la navigation des cages est indissociable des grands risques associés à ces opérations gigantesques. Par exemple, aux rapides de Lachine, on majore l’équipage de la cage à 125 cageux. Il faut plus de bras, car les drames évolueront séparément. Durant ce passage fiévreux, les longues rames s’emballent dans les eaux impétueuses du fleuve. Les nerfs sont à fleur de peau au sein de cette Charybde et Scylla. Lorsque l’ensemble des drames sortent enfin des rapides endiablés, la cage minorée est rassemblée pour filer vers l’estuaire d’eau douce du Saint-Laurent. Des scènes nouvelles, belles et toujours changeantes s’offrent jour après jour à la vue des Voyageurs, dont les chants se propagent sur les eaux.

Sir Adolphe-Basile Routhier, auteur du chant patriotique Ô Canada en 1880, immortalise sa rencontre avec les cageux dans Souvenirs d’enfance : « Chaque cage avait son escouade de rameurs qui obéissaient aux cris cadencés du guide. Du rivage, on entendait leurs chants (…) Je ne pouvais me lasser d’écouter les voix robustes et souvent très belles de ces infatigables chanteurs. » Non moins interminable que le paquebot transatlantique Queen Mary, le train de bois fuselé descend le fleuve avec son équipage qui anime gaiement ce village flottant composé de maisonnettes, mâts, voiles, rames, grappins ou ancres, drapeaux, etc.

C’est un spectacle pittoresque apprécié des riverains qui contemplent aux aguets Aimé Guérin diriger ce tapis de bois ondulant au gré des eaux du Haut-Saint-Laurent, annoncer des rapides violents (Galop, Plat, Farran’s Point, Long Sault, Coteau, Cèdres, Cascades) ou là-bas un récif, sauter les rapides près de l’île au Diable, bondir à l’avant de la cage pour éviter un pilier d’un pont ou coordonner le travail titanesque de désassemblage et d’assemblage de la cage en huit drames avec l’aide des remorqueurs, commander les pilotes des drames, corriger les mauvaises manœuvres des cageux en abattant parfois sa colère avec des épithètes colorées « Crapaud » ou « Bout d’enfer », distribuer aussi des mots d’encouragement, porter la voix au-dessus du fracas des eaux et des bateaux à vapeur, renouveler aux étapes l’équipage de cette île agitée et bien sûr, payer les hommes.

Moment saisi à la photographie argentique, Aimé Guérin s’agenouille parfois dans une prière pour protéger ce village vacillant et sur grâce exaucée, il se rendra une fois de plus à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Tout près, c’est à l’hôtel Riendeau de Montréal qu’il expédie fidèlement ses télégrammes à l’office de Garden Island pour transmettre son bulletin de nouvelles et être informé de son convoi ultérieur. C’est l’appel d’une prochaine aventure. Son excellente réputation comme maître de cages irradie tous les cercles, francophones et anglophones, attirant les plus audacieux à vivre sous sa protection une descente du fleuve sur une cage. Il recueillera de nombreux hommages durant sa longue carrière de voyageur.

Alors que le caractère du personnage est immortalisé de son vivant dans ce classique littéraire québécois Marie Calumet, nombreux sont les journaux, les revues et les livres qui dépeignent sa hardiesse, son humour et sa bravoure. Pensons notamment à A Corner of Empire, A Saga of the St. Lawrence, Lights on the St. Lawrence, Patterns of Canada, Les cageux, Le Vieux Prince, The Raftsmen, The Story of Garden Island, L’empire maritime Garden Island, Wolfe Island. Ils vous raconteront que c’est un homme d’une trempe exceptionnelle ! Ils ont fixé à l’encre la singularité de ce monde maritime.

Saviez-vous que la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent, avec l’appui de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et de surcroît quinze autres partenaires, a initié la démarche officielle pour faire reconnaître Aimé Guérin à titre de grand personnage historique du Québec ? Esquissons-le à grands traits. Mieux connu sous le prénom d’Aimé, Pierre Aimé Guérin est le fils du cultivateur Jean-Baptiste Guérin (1808-1862) et de Florence Trudeau (1814-1839) dont la destinée est unie à la paroisse de La Prairie le 2 mars 1829. Seul enfant issu de cette union, Aimé naît le 29 juin 1832 dans la maison familiale de la côte Sainte-Catherine. À l’âge de 7 ans, Aimé perd sa mère qui décède le 17 octobre 1839. Six ans plus tard, son père Jean-Baptiste Guérin marie en seconde noces Adélaïde McNeil (1828-1874) qui lui donnera en 1853 un deuxième fils, Édouard, frère consanguin d’Aimé. Aimé Guérin épouse le 21 septembre 1852 Léocadie Beauvais (1832-1902), tous deux à l’aube de leur vingtaine. Cette famille sainte-catherinoise aura neuf enfants entre 1855 et 1870 dont la téméraire Albina Guérin. Le prince des cageux devient veuf le 13 décembre 1902 et, à l’âge de 77 ans, s’éteint le 6 août 1909. Aimé Guérin repose au cimetière de La Prairie.

Les cageux honorés

Les exploits des cageux sont devenus le levain naturel d’un riche répertoire culturel. Les Octave Crémazie, Louis Fréchette, Gaëtane de Montreuil, Pamphile Le May, Nérée Beauchemin, Charles Gill, William Chapman, Alfred Desrochers, Charles Dickens, Jules Verne, Honoré Beaugrand font encore résonner cette épopée maritime jusqu’à nos jours et encore pour longtemps…

Isabelle Regout et Alexandre Pampalon

Experts de l’ère des cages

Co-fondateurs de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent

L’automne à la SHLM

L’automne est arrivé et nous vous invitons à noter dans vos agendas les principales activités à venir :

- Nos locaux sont ouverts (recherches, généalogie…) les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 17 h (fermés entre midi et 13 h).

- Nos conférences mensuelles sont de retour tous les 3emardis du mois au 247 rue Sainte-Marie et commencent dorénavant plus tôt: à 19h00.

- Les membres du club de généalogie ont repris leurs activités les lundis entre 19 h et 21 h. Dans le cadre de « La Semaine nationale de la généalogie », ils tiendront une soirée « portes ouvertes » le 20 novembre prochain.

- Au grand plaisir des plus jeunes, les bénévoles de la SHLM seront présents dans le Vieux-La Prairie lors de la grande fête de l’Halloween le samedi 28 octobre.

Un bel automne à tous.

Stéphane Tremblay, président

Généalogie et diversité des origines par Réal Houde

Dans cette conférence sera abordée la thématique de l’universalité de la généalogie et celle de l’importance de documenter sa propre histoire et son ascendance pour soi-même, pour les membres de sa famille et pour les générations à venir.

La discussion généalogique peut être une occasion de partage, de rencontres diverses et de comprendre que chaque être humain fait partie d’une histoire plus grande, plus complexe qu’on peut le penser.

Le conférencier partira de quelques expériences vécues pour, ensuite, diriger la discussion vers la dimension universelle et potentiellement rassembleuse de la généalogie.

Passionné de l’histoire des francophones d’Amérique et de l’immigration, Réal Houde est détenteur d’un doctorat interdisciplinaire en Études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke.

Il possède également la certification GFA (Généalogiste de filiation agréé) de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Professionnel de l’éducation à La Prairie depuis 1990. En plus d’être auteur d’ouvrages et d’articles, il est régulièrement invité à animer des conférences.

Cette conférence s’inscrit dans une démarche de recherche continue sur l’histoire de notre coin du monde, notamment par la reconnaissance de la diversité des origines.

Le mardi 17 octobre à 19h00 au Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8,00$

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, septembre 2023

Le 1er décembre 2014, le « Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard[1] » présentait un volumineux rapport réclamant le classement de ce bâtiment exceptionnel, classement auquel s’opposera fermement le propriétaire.

De nombreux arguments plaidaient alors en faveur de la protection de la maison. Construite à la fin du 18e siècle, elle demeure, à l’intérieur du territoire de Brossard, le seul témoin intact d’un modèle architectural très en vogue à l’époque. La maison Brossard revêt également une grande valeur historique puisque la famille Brossard a occupé le site à partir de 1743 et les ancêtres de monsieur Georges-Henri Brossard, maire fondateur de la ville, ont habité l’édifice. De plus, la terre des Brossard, sur laquelle la maison a été construite, a été transmise de père en fils jusqu’à l’aube du vingt et unième siècle.

Inoccupée depuis le départ de Jean-Paul Brossard en 1998 à la suite de la crise du verglas (M. Brossard est décédé quelques années plus tard), la maison, en plus de subir les affres du climat et du vandalisme, a été l’objet d’une saga judiciaire qui s’est poursuivie de 2005 à 2011.

C’est que Robert Brossard, un citoyen américain, cousin et héritier du dernier propriétaire, réclamait à la succession de Jean-Paul Brossard le paiement des coûts de rénovation de la propriété. Finalement, sa demande fut rejetée par la cour et, en conséquence, le nouveau propriétaire s’occupa peu ou pas de la maison qui était pourtant considérée comme un véritable trésor architectural par d’importantes firmes d’architectes.

Face à la lente détérioration de la maison, Mme Yolande Sainte-Marie prit l’initiative, en 2014, de mettre sur pied le « Comité pour la sauvegarde de la maison Brossard ». Pendant que le Comité exerçait des pressions auprès de la municipalité et du ministère des Affaires culturelles (MCC), le propriétaire envisageait de céder une partie du terrain à un promoteur pour la construction de logements (en copropriété). M. Robert Brossard, qui pourtant était très à l’aise financièrement, souhaitait utiliser l’argent de la vente des terrains adjacents pour financer la restauration de la maison ancestrale.

En 2016, l’administration du maire Paul Leduc donnait un avis de motion gelant l’émission d’un permis de démolition de la maison et entreprenait des démarches auprès du MCC en vue du classement de l’édifice. Ces décisions étaient, à n’en pas douter, une suite logique d’une lettre adressée au maire par le Comité de sauvegarde en janvier 2015.

Entre 2013 et 2017, la ville de Brossard refusait dix-neuf propositions d’aménagement du site. Il faut comprendre que le promoteur immobilier devrait avoir accès aux terrains adjacents par une rue qui contournerait la maison et cela en conformité avec les règlements municipaux.

En 2017, une modification au règlement de zonage vint par la suite contrecarrer les plans de Robert Brossard et du promoteur. Le dossier s’enlisait pendant que la maison et ses dépendances se détérioraient.

Heureusement, en juillet 2020, pour donner suite à son intention manifestée auprès du Comité à l’été 2019, la ministre de la Culture et des Communications, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, Mme Nathalie Roy, annonce le classement, de la maison Brossard et du site patrimonial de la Maison Brossard.

De ce qui précède s’ensuit une nouvelle saga judiciaire. En 2018, Robert Brossard conteste devant la cour le nouveau règlement de zonage arguant que ce dernier constitue une expropriation déguisée, alors que le promoteur immobilier exige des dédommagements pour les constructions qui n’auront pas lieu. Plus tard, le propriétaire réclamera devant la justice l’annulation du classement de la maison par le MCC.

Ces actions judiciaires traînent en longueur alors que M. Robert Brossard décède de la Covid 19 à l’automne 2021. Les procédures de sa succession aux États-Unis ont pour effet de prolonger les délais des règlements des poursuites au Québec. Cependant, les négociations de la municipalité avec sa succession seront grandement facilitées.

En juin dernier, cette longue lutte pour la sauvegarde de la maison Brossard se conclut d’heureuse façon. À la séance du 13 juin, à l’instigation de la mairesse, Mme Doreen Assaad, le conseil municipal de Brossard a approuvé à l’unanimité l’acquisition de la maison Brossard pour un montant de 2,4 M$. L’acquisition inclut l’ensemble du site, aussi classé patrimonial, soit le bâtiment du chemin des Prairies et ses dépendances, ainsi que le terrain de 16 000 mètres carrés. Une entente hors cour est également intervenue avec le promoteur immobilier dont l’entente avec Robert Brossard n’avait pas été respectée.

Au cours de l’été, la végétation a envahi le terrain. Des travaux devront être entrepris pour s’assurer de l’intégrité et de l’étanchéité de la maison. Désormais propriété municipale, on songe déjà à son utilisation future au service de la population de Brossard.

On comprendra qu’il s’agit là d’un immense soulagement pour les membres du Comité de sauvegarde.

______________________________

[1] Gaétan Bourdages, Hélène Sainte-Marie, Yolande Sainte-Marie, Bertrand Thibodeau et Stéphane Tremblay

Que s’est-il réellement produit à La Prairie en cette journée du 11 août 1691 ? Comment se

sont déroulés les deux affrontements ?

Le conférencier et historien Gaétan Bourdages apportera certaines précisions sur ce fait militaire particulier.

De plus, il traitera des résultats des recherches archéologiques réalisées sur le site présumé de la seconde bataille.

De gauche à droite:

Camille Faucher, guide

Marie-Pierre Bellemare, guide (à l’avant)

An-Phi Thiên Nguyên, aide aux archives

David Barrette, guide

La rentrée 2023 à la SHLM

Oui, c’est déjà la rentrée. À vos agendas !

- Samedi 9 septembre (14 h à 19 h) : Nous animerons un kiosque lors de la Fête des Récoltes au parc Lucie-Roussel.

- Dimanche 10 septembre (12 h 30 à 17 h 30) : Journée du patrimoine religieux à l’église de La Nativité (concert et visites de l’église).

- À compter du lundi 11 septembre (19 h) : Reprise des activités du club de généalogie.

- Samedi 16 septembre (13 h 30) : Conférence sur la Bataille de La Prairie de 1691 par monsieur Gaétan Bourdages au Musée d’archéologie de Roussillon.

- Mardi 19 septembre (nouvelle heure : 19 h) : Première conférence de l’automne à la SHLM (au Vieux-Théâtre) : « Les femmes d’affaires de la Nouvelle-France ».

- Du vendredi 29 septembre au dimanche 1eroctobre : Vente de livres d’occasion au centre multifonctionnel Guy-Dupré.

- Samedi 30 septembre et dimanche 1eroctobre : Journées de la Culture : visites gratuites du Vieux La Prairie et du Musée d’archéologie.

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

Femmes d’affaires en Nouvelle-France par Mona-Andrée Rainville

Enseignantes, soignantes, mécènes, fondatrices, recruteuses, ambassadrices, sages-femmes, notaires, chirurgiennes, truchements, exploratrices, voilà autant de rôles tenus par nos pionnières trop souvent passés sous silence par une historiographie réductionniste qui confine les femmes à la domesticité, à la maternité ou au couvent. Qu’en est-il de celles qui ont tenu commerce, monté des sociétés, fondé des manufactures, organisé le financement d’entreprises, fait venir de la main-d’œuvre, nolisé des navires, initié un commerce transatlantique?

Autrement dit, que savons-nous des premières femmes d’affaires de la Nouvelle-France et du contexte dans lequel elles ont évolué sous le Régime français ? C’est le sujet qui sera abordé durant cette causerie.

Avocate, historienne publique, généalogiste et ancienne journaliste, Mona-Andrée Rainville s’amuse depuis plusieurs années à soulever la jupe de la grande Histoire pour révéler l’extraordinaire petite histoire des gens ordinaires. Son sujet de prédilection est l’histoire des femmes.

Théâtre du Vieux-La Prairie Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 8,00$

Pour information : www.shlm.info, 450-659-1393

Au jour le jour, juin 2023

Construite à la fin de 1876, l’église de Saint-Philippe, de style néo-gothique, est incendiée le 23 juin 1972.

Cet été, la SHLM vous propose une exposition gratuite sur la crise du verglas de janvier 1998 préparée par le Musée du Haut-Richelieu.

L’exposition Le grand verglas de 1998, immersion dans le noir et le froid se déroulera à partir du 24 juin 2023 au local de la Société d’histoire.

La crise du verglas est un événement qui a marqué l’histoire du Québec par son ampleur et également par l’élan de solidarité qui en a découlé.

Cette exposition itinérante s’adresse, d’une part, aux gens qui ont vécu la crise et, d’autre part, aux visiteurs qui sont curieux de découvrir cette catastrophe non pas uniquement comme un phénomène météorologique, mais également comme un événement qui a consolidé les liens d’une population, qui a mis en lumière l’ingéniosité des travailleurs et la générosité du public.

Cet événement mérite d’être raconté pour le public et aussi par le public. C’est dans cette optique que l’exposition recense des photos de citoyens, des témoignages d’intervenants ayant participé activement lors de la crise et des archives de toutes sortes. Cette exposition souhaite ainsi contribuer à la préservation de la mémoire collective.

Le Choeur Classique de La Prairie a offert à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine deux billets pour le concert du 16 juin à l’église de La Nativité.

Madame Sylvie Calvé, membre de la SHLM, a été l’heureuse gagnante.

Le tirage a été effectué le 25 mai 2023 parmi tous les membres de la SHLM lors de la réunion du Conseil d’administration.

Merci au Chœur Classique de La Prairie!

Le lundi, 22 mai dernier, dans le charmant Sentier du Vieux-Fort, la SHLM soulignait la Journée nationale des Patriotes.

Organisée par le bureau du député Alain Therrien et la Société nationale des Québécois/Richelieu–Saint-Laurent, la commémoration à saveur familiale se composait de discours patriotiques incarnés par des reconstitueurs historiques, d’une animation d’époque avec les danseurs des Mutins de Longueuil, de kiosques et jeux gonflables.

La SHLM animait d’ailleurs un de ces kiosques et a offert gratuitement la visite guidée à 50 personnes. Merci à nos bénévoles et à notre guide Marie-Pierre Bellemare. Le beau temps étant de la partie, l’événement a connu un franc succès.

Un pays rebelle. La Côte-du-Sud et la guerre de l’Indépendance américaine.

/ par Gaston Deschênes

Septentrion

251 pages

2023

______________________________

Du chemin du Roy à la rue Notre-Dame.

Mémoires et destins d’un axe est-ouest à Montréal.

/ par Luc Noppen

Ministère des Transports du Québec

2001

______________________________

Notre-Dame-du-Portage 1856-1981.

/ par André Boucher

Comité central des Fêtes du 125e

1981

______________________________

Saint-Rémi, 150 ans d’histoire.

/ par Francine Lacaille-Laberge et Michel Chainey

1980

Fête de la Saint-Jean-Baptiste à La Prairie

Dans le cadre des festivités de la Saint-Jean-Baptiste organisées dans le parc du Sentier du Vieux-Fort par la municipalité de La Prairie le 24 juin prochain, la SHLM sera responsable de l’organisation d’un camp militaire de l’époque de la Nouvelle-France.

Ce camp sera animé par les membres de la Garnison de Montréal, groupe de reconstitution historique spécialisé sur l’époque des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France (1685-1760).

Venez passer la journée avec les vaillants soldats qui ont défendu le fort de La Prairie à l’époque des rois Louis XIV et Louis XV.

Plusieurs activités sont prévues : défilé militaire, école du soldat pour les jeunes, atelier sur l’histoire de l’uniforme et visite du campement de la garnison.

Nos locaux seront ouverts toute la journée et les visites guidées seront gratuites.

Bonne Saint-Jean-Baptiste !

Stéphane Tremblay, président

Au jour le jour, mai 2023

N.D.L.R. Voici le second d’une série d’articles sur des maisons patrimoniales de La Prairie, dont la survie est due au travail et à la ténacité de femmes admirables. Dans le cas présent, nous tenons à remercier Mme Monique Dugal, l’ancienne propriétaire, pour la documentation et l’histoire de la maison. Notre reconnaissance se porte également vers Mme Zoé Belk, l’actuelle propriétaire depuis 2020, pour avoir acheté la maison et pour son chaleureux accueil.

La présence de la brique

Petite habitation de 7,80 m (25,5 pieds) sur 7,22 m (23,7 pieds), sise sur la rive nord-est de la rue Saint-Laurent à proximité du chemin de Saint-Jean. Elle est à l’extérieur du périmètre du site patrimonial (arrondissement historique). À l’origine, maison à deux étages avec solage en pierres des champs, murs en pièce sur pièce, revêtement extérieur et cheminée de briques (voir la photo ci-jointe). Selon une inscription située au-dessus de la porte d’entrée, elle aurait été construite en 1853, une date tout à fait plausible selon l’architecte Michel Létourneau. Si le revêtement de brique était antérieur à l’ouverture de la première briqueterie industrielle à La Prairie en 1890, nous ignorons la provenance de ce matériau.

Cependant, plusieurs indices plaident en faveur d’une production artisanale de briques à La Prairie dans la seconde moitié du 19e siècle. Au Fort-Lennox de l’Île-aux-Noix, on m’a déjà affirmé que la poudrière, bien antérieure à 1890, était construite de briques de La Prairie. Il en serait de même pour certaines demeures dont l’ancienne maison de Toussaint Moquin qui était au 1125, chemin de Saint-Jean, face au Marché des jardiniers. Démolie en septembre 2007, elle avait été bâtie en 1856 par Ambroise Hébert sur une terre de 50 arpents.

« La maison aurait été construite avec trois rangs de brique “américaine” transportée par chemin de fer ou avec de la brique provenant de la briqueterie Coupal-Lareine à La Tortue. Il existe une autre maison de même type et de la même époque sise au 1215 chemin de Saint-Jean (Centre chiropratique Guy Briand). »

À cela, ajoutons que : « De par son sol argileux, La Prairie est un lieu privilégié pour la fabrication de briques. En 1872, M. Thibodeau commence à exploiter le sol pour faire les premières briques d’argile entièrement fabriquées à la main. En 1877, les frères Coupal achètent la briqueterie et la modernisent en implantant un moule. Cette entreprise artisanale ferme ses portes en 1891 ne pouvant concurrencer avec la première grande industrie de briques fondée en 1890 », lit-on dans le document Collection St-Lawrence Brick Company Limited. »[1]

Bref, l’origine de la brique devra faire l’objet de futures recherches.

L’état réel du bâtiment

Au cours du 20e siècle, le lot 44, sur lequel se situe le 179, a été l’objet de nombreuses transactions immobilières dont la cession de plusieurs parties du lot original.

En février 1976, Mme Monique Dugal achète la maison de M. Gérard Fournier pour la somme de 8 500$. Ce dernier l’avait acquise moins d’un an plus tôt, en avril 1975, pour 6 500 $.

Au moment de la signature du contrat d’achat devant le notaire Jean-Guy Lamarre dont l’étude était située au 950 chemin du Sault St-Louis, madame Dugal déclare prendre l’immeuble dans son état actuel, affirmant l’avoir bien vu et visité et en être satisfaite. Toutefois, dans les faits, si l’acquéreuse affirme être bien informée de l’état réel du domicile, elle ignore sans doute ce qu’il lui en coûtera d’efforts et d’investissements pour rendre la maison habitable.

En réalité, le bâtiment est dans un état de délabrement avancé. Le 1er mai 1976, la nouvelle propriétaire s’attaque à la démolition des murs de briques et des planchers. À l’intérieur, les trois planchers superposés étaient pourris et les combles étaient isolés avec de la terre. Des murs intérieurs, il ne restait que les pièces de bois équarries dont neuf étaient pourries et ont dû être remplacées. Les travaux achevés, la maison n’est plus le taudis qu’elle était, les combles sont habitables et sur les murs extérieurs, les planches en bois debout (planches posées à la verticale) ont remplacé la brique.

Le plancher de l’appentis est formé de briques des anciens murs de la maison. Le plancher de pin du rez-de-chaussée est composé de planches récupérées d’une ancienne maison de la même époque.

Un an plus tard, le coût des travaux de « restauration » s’élevait à 60 000 $, nettement plus que les 3 000 $ de subvention accordée par le projet PAQ (programme d’amélioration de quartier) et deux fois plus que le prix, à l’époque, d’un bungalow neuf dans le quartier de la Magdeleine.

Encore des travaux

Douze ans plus tard, en juin 1989, à la demande du ministère de la Culture, il faut remplacer la toiture qui était en bardeaux d’asphalte par du bardeau de cèdre et refaire la galerie qui devra avoir la longueur de la façade.

Au printemps 2001, de nouveaux travaux s’imposent, on doit remplacer les portes avant et arrière et réparer la cheminée de briques. Tous les propriétaires de maisons anciennes savent pertinemment que ces habitations exigent une surveillance et des soins constants.

D’ailleurs, à l’automne 2019, d’importants travaux de décontamination fongique dans le vide sanitaire s’imposent (présence de moisissures sur la fondation en moellons). On doit également procéder à l’isolation du plancher avec du polyuréthane giclé, car de la moisissure apparaît également sur le plancher du rez-de-chaussée. Ces interventions sont complétées par le nettoyage de la fondation, la réparation des fissures et l’ajout d’un traitement imperméable.

Plus encore, la végétation autour de la propriété provoque une pression hydrostatique sur la fondation en moellons. Il faut donc excaver sur le pourtour de la maison afin d’enlever le vieux drain de fondation et le remplacer par un nouveau drain en PVC. Au surplus, afin d’éviter de futurs problèmes, on creuse deux bassins de rétention des eaux de surface avant et arrière. Tout cela a exigé des sommes très importantes.

Une maison patrimoniale ?

« Immeuble patrimonial : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique. »

« Les termes de maisons ancestrales désignent plus généralement celles datant de plus d’une centaine d’années, donc celles dont la construction remonte au début du 20e siècle ou avant. »

On aura compris que les vieilles maisons ne sont pas toutes des maisons dites patrimoniales.

Avant les travaux majeurs de 1976, par son architecture et son historique, le 179 rue Saint-Laurent pouvait certainement être désigné « maison patrimoniale ».

Bien que son état ait exigé des interventions importantes, le bâtiment n’a pas changé d’endroit ni de vocation. Les murs intérieurs sont toujours en pièce sur pièce et il y a un reste d’une ancienne cheminée de briques à l’intérieur de la maison (côté nord).

Bref, jusqu’où peut-on aller dans les rénovations sans altérer le caractère patrimonial du bâtiment?

Un exemple parmi plusieurs

Parfois, il faut savoir jusqu’où aller trop loin dans les travaux. Dans certains cas, comme celui du 179 rue Saint-Laurent, des modifications majeures risquent d’effacer le caractère patrimonial du bâtiment. Mais, il arrive hélas qu’il n’existe d’autre choix que de tout refaire ou presque.

Autrefois, à Saint-Guillaume (anciennement Saint-Guillaume-d’Upton) on pouvait admirer une maison patrimoniale en pièce sur pièce construite en 1840 à l’époque de la naissance de la municipalité. Inoccupée depuis quelques décennies, en 2000, la maison, pourtant en très bon état, menaçait de basculer dans le ruisseau du Chêne à cause de l’érosion.

« Sa propriétaire, sachant que cette maison ancestrale allait être démolie, fit numéroter chaque pièce avant sa démolition. Ensuite, elle l’a fait remonter par des experts sur un terrain qu’elle possédait à Terrebonne. Il a fallu sept mois à une équipe de travailleurs spécialisés pour que la maison retrouve tout l’attrait qu’elle avait au milieu du dix-neuvième siècle. Les parties manquantes ont été trouvées parmi d’autres maisons anciennes détruites. »[2]

Reconstruite à plus de 100 kilomètres de son lieu d’origine, cette demeure conserve-t-elle encore son caractère patrimonial ? Elle conserve certes un certain cachet dans son nouveau site, mais elle est définitivement privée de ses valeurs historiques, ethnologiques et paysagères. Certes, le déménagement valait quand même mieux que sa destruction.

Bien sûr, il existe de nombreux exemples du même genre à travers le Québec.

Maison patrimoniale ou pas ? Peut-être que dans le cas dont il est ici question, il s’agit d’un faux débat. Madame Monique Dugal a habité la petite maison de bois durant 44 ans. Elle y a consacré beaucoup d’intérêt ainsi que des sommes considérables afin de la maintenir en état.

Vendue en 2020, la maison est aujourd’hui occupée par une jeune famille qui en prend grand soin. Malgré ses transformations, avec ses murs en pièce sur pièce, ses planchers de larges planches, ses combles et son extérieur de planches verticales, le 179 conserve un cachet particulier. Il s’agit certes d’un bâtiment d’intérêt et surtout d’un endroit où il fait bon vivre.

______________________________

[1] Le Reflet, le mardi 13 août 2019.

[2] Le Journal de Montréal, samedi, le 8 avril 2006, page 27.

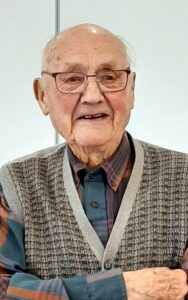

Les bénévoles des sociétés d’histoire consacrent leurs énergies à l’étude de l’histoire de leur région sans jamais s’attarder à l’histoire, pourtant très riche, de certains de leurs membres. Pourtant, peu de sociétés d’histoire peuvent se targuer de compter un centenaire parmi leurs membres. Et encore, un centenaire qui est membre depuis 48 ans. Cela mérite d’être souligné!

Issu d’une famille de cultivateurs, monsieur René Barbeau est né le 30 avril 1923 à la côte Sainte-Catherine (partie de l’ancienne seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine), à proximité du fleuve. La terre familiale était située là où se trouve de nos jours le campus du Collège Charles-Lemoyne.

Il se souvient que, jeune, il accompagnait son père dans le Vieux Montréal à la Place Jacques-Cartier, pour y vendre du foin et des légumes. Il a connu les ponts de glace sur le fleuve. L’hiver, bien emmitouflée, la famille Barbeau venait en « sleigh » à la messe de minuit à l’église de la Nativité de La Prairie.

Monsieur Barbeau est depuis longtemps un passionné de généalogie ! Il a effectué de nombreuses recherches qui l’ont mené en Louisiane à quelques reprises afin d’y faire la connaissance de gens avec qui il partage le même ancêtre; puis en France, dans la petite ville de Pons. Il a collaboré longtemps avec Jean L’Heureux, un généalogiste chevronné à la SHLM.

Félicitations M. Barbeau pour vos cent ans et merci de soutenir la SHLM depuis tout ce temps !

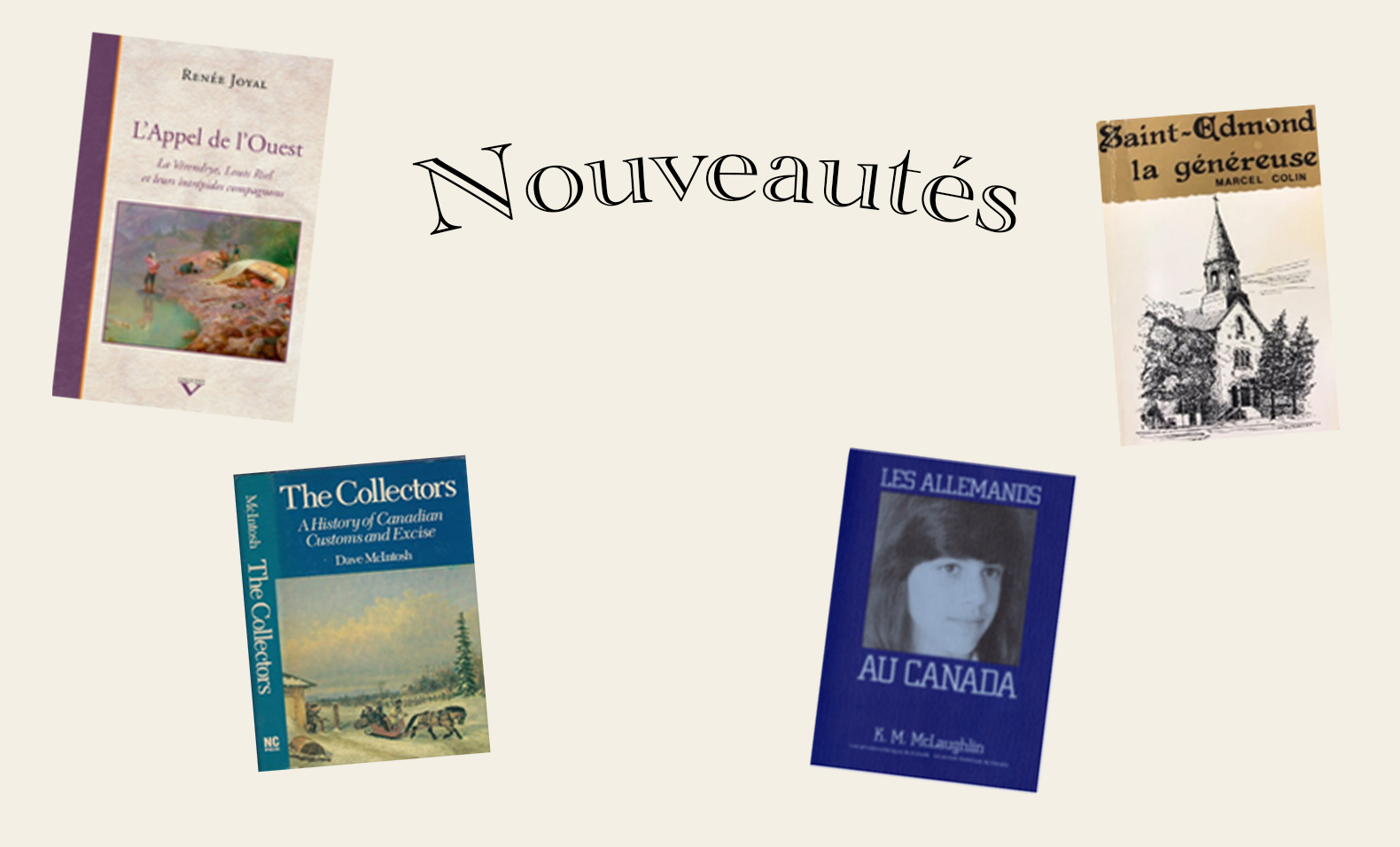

L’Appel de l’Ouest. La Vérendrye, Louis Riel et leurs intrépides compagnons

/ par Renée Joyal

Septentrion

2023

______________________________

The Collectors. A History of Canadian Customs and Excise

/ par Dave McIntosh

Toronto, NC Press Limited

1984

(Don de Michel Fortin de la Société des XI)

______________________________

Saint-Edmond, la généreuse : évocations historiques pour le cinquantenaire (1930-1980)

/ par Marcel Colin

Fabrique Saint-Edmond, Saint-Jean-sur-Richelieu

1980

______________________________

Les Allemands au Canada

/ par K. M. McLaughlin

Collection : Groupes ethniques au Canada; brochure no 11.

Société historique du Canada, Ottawa

23 pages

1985

Chaque année, la SHLM décerne le titre de bénévole de l’année à un membre qui s’est particulièrement distingué. Malgré son jeune âge, Antoine Simonato, qui termine une maîtrise en histoire, est membre de notre organisme depuis plusieurs années.

À ses débuts, il s’est d’abord fait remarquer à titre de guide. Passionné, enthousiaste et communicatif, Antoine est à la fois un chercheur, un conférencier et le secrétaire de notre conseil d’administration depuis quelques années.

Son engagement et son dynamisme ont fait de lui un élément des plus précieux à l’intérieur de la SHLM.

Nos félicitations au récipiendaire.

Sur la photo, Caroline Laberge, archiviste-directrice générale,

Antoine Simonato, bénévole de l’année et

Stéphane Tremblay, président de la SHLM.

La SHLM et les deux fédérations.

L’adage suivant est bien connu : « L’union fait la force ».

Voilà pourquoi, afin de bénéficier d’une foule d’avantages et d’activités (assurances, formations, conférences…), la SHLM est membre de deux fédérations dont les objectifs cadrent avec ceux de notre mission : La Fédération Histoire Québec (FHQ) et la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie (FQSG).

Tous les printemps, ces deux fédérations organisent des assemblées qui rassemblent la plupart des organismes à caractère culturel et patrimonial de la province.

C’est ainsi que, du 26 au 28 mai prochains, la FHQ tiendra son congrès annuel (et son assemblée générale annuelle) à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.

D’autre part, la FQSG tiendra son Conseil de généalogie annuel (formation et assemblée générale) aux Archives nationales à Québec le samedi 10 juin prochain.

La SHLM participera à ces deux événements en y déléguant un membre de son conseil d’administration ou sa directrice générale.

Stéphane Tremblay, président

Les archives de la SHLM étaient à l’honneur à Sherrington le 29 avril dernier.

À l’invitation de M. Michel Fortin, président de la Société d’histoire des XI, les archivistes Hélène Élément, Josée Sarrazin et Caroline Laberge y ont présenté la séance d’Archives à voix haute du 50e anniversaire de la SHLM.

L’intention était de faire connaître cet outil de diffusion et de valorisation des archives aux membres et au public des régions de Sherrington, Napierville et Hemmingford. La Société d’histoire des XI conserve des archives historiques fort intéressantes, qui ne demandent qu’à être consultées !

Cela a permis à l’archiviste-directrice générale de découvrir les installations de la société des XI et d’échanger avec ses membres. Une belle collaboration !

En rappel

À la demande générale, le mardi 6 juin prochain à 19 h 30, les archivistes Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin offriront en reprise les « Archives à voix haute ».

Laissez-vous transporter dans diverses époques de La Prairie et découvrir des anecdotes insoupçonnées dans cette séance de lecture à voix haute et de projection d’archives. Curieux ? Intrigant ?

La nouvelle présentation contiendra des ajouts à la séance de décembre 2022.

Théâtre du Vieux-La Prairie, au 247, rue Sainte-Marie.

Membres : GRATUIT. Non-membres : 7,50 $

À venir

Le lundi 22 mai, la SHLM participera à la Journée nationale des Patriotes, en offrant les visites gratuites.

La SHLM participera également à l’événement « Au cœur de la communauté » qui se tiendra le mardi 23 mai à l’école Jean-XXIII. L’établissement tient cette rencontre dans le but de faire connaître les différents organismes communautaires et publics de La Prairie.

Ethnologue spécialisée en étude des collections muséales, Laurence Provencher Saint-Pierre est chargée de cours à l’Université Laval. Ses recherches portent sur les pratiques de collectionnement dans les musées, l’histoire de l’ethnologie au Québec et l’étude de la culture matérielle. Dans le cadre d’un stage postdoctoral, elle a participé à la documentation de la collection Robert-Lionel Séguin.

L’ethnologue Robert-Lionel Séguin (1920-1982) a joué un rôle important dans la reconnaissance et la conservation du patrimoine. Chercheur passionné et infatigable, il a consacré sa vie à l’étude de la civilisation traditionnelle québécoise et a assemblé une imposante collection de plus de 22 000 objets témoins de la vie quotidienne d’autrefois.

Cette conférence portera sur le parcours de cette collection aujourd’hui reconnue comme patrimoine national québécois et conservée au Musée POP de Trois-Rivières.

Le mardi 16 mai à 19h30 au Théâtre du Vieux-La Prairie,

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 7,50$