La Prairie et la guerre de 1756-1760 – Partie 3

Après avoir guerroyé contre les Anglais durant plus de trois ans, ce qui devait arriver arriva, les aléas de la guerre laissant entrevoir une victoire des Britanniques. Le fil des événements s’accélère, et bien que ce ne soit pas encore la panique, débute au cours de l’été 1759 un important repli des troupes vers La Prairie, car l’endroit est un port de transit vital en lien avec Montréal.

« Aussitôt que M. de Rigaud apprendra que M. de Bourlamaque a été obligé de se retirer de Carillon et de Saint-Frédéric pour venir occuper l’île aux Noix, il fera marcher tout le monde, et même les gens infirmes et les plus vieux qui seront encore cependant en état de pouvoir manier les armes et tirer un coup de fusil, pour aller occuper Saint-Jean et Laprairie, où il assemblera tous les sauvages du saut Saint-Louis pour couvrir cette partie et établir une communication sûre de Laprairie à Saint-Jean, d’où ce corps, qui sera assemblé à Laprairie, sera également à portée de pouvoir secourir M. le chevalier en cas qu’il fut replié dans les Rapides. […]

Il fera rassembler tous les bateaux, tant de Chambly qu’autres endroits, de même que les canots, pour les faire rendre à Laprairie, qui sera le dépôt de toutes les troupes, pour pouvoir soutenir et couvrir toutes les parties attaquées. M. de Rigaud entretiendra une correspondance bien exacte avec M. de Bourlamaque au sujet de ce qu’il y aura à faire dans toute cette partie.[i] »

Mai 1759, abandon du fort Carillon, suivi de la construction du fort de l’île aux Noix, lequel Bougainville fera évacuer en août 1760 pour diriger ses troupes vers Montréal. Peu de temps après, les soldats français abandonnent le fort Saint-Jean en le brûlant et se préparent à défendre Montréal. Au final, toute l’armée française du lac Champlain aura passé par La Prairie ; plus de 3000 hommes.

La flotte de Murray

Alors que la flotte de Murray remonte le fleuve en direction de Montréal, les généraux français se demandent comment réagir devant cette menace. Il faut vite s’organiser et La Prairie apparaît dès lors comme le dernier refuge qu’il faille à tout prix occuper et protéger.

« Tâchez, je vous supplie, de me mander ce que je dois faire. Dois-je marcher tant que je pourrai vers Longueuil et Laprairie pour vous joindre, si le vent contraire retarde la flotte ? Dois-je rester à hauteur, au risque d’être primé par un bon vent ? Où ferais-je la jonction ? Dois-je passer dans l’île de Montréal, si je puis arriver ?[ii] »

Le 24 août, les Amérindiens quittent le fort de Saint-Jean pour se rendre à Kahnawake en passant par La Prairie.

« Cependant, la flotte de Murray était arrivée, le 25 (août), à quatre lieues au-dessous de Montréal : le corps des troupes de M. Dumas, qui la suivait par le nord, et celui du général de Bourlamaque, par le sud, étaient aussi arrivés, le premier dans l’île de Montréal [pour se porter à la défense de la ville], et le second, à Boucherville et Longueuil. M. de Lévis voyant le corps de Bourlamaque à portée de se joindre à celui de Rauquemaure, alla reconnaître la position de ce dernier dans la vue de tenter un combat contre l’armée anglaise (de Haviland) à Saint-Jean ; et revint conférer avec M. de Bourlamaque ; mais ayant appris que M. Murray avait fait débarquer un détachement à Varennes, il envoya à Rauquemaure l’ordre de se replier à Laprairie. Trois cents miliciens attaquèrent le détachement anglais ; mais ils furent repoussés, avec perte de quelques hommes blessés, et d’une vingtaine de prisonniers. [iii]»

De tous côtés, c’est l’amorce du repli des forces françaises vers La Prairie. Une telle concentration de militaires provoquera des problèmes de transport et de ravitaillement. Les habitants de La Prairie seront fortement sollicités.

« J’ai mis M. de Rigaud à Laprairie avec quatre ou cinq cents Canadiens et les sauvages qu’il pourra ameuter.[iv] »

« Il m’a paru que si les Anglais mouillaient, comme ils le peuvent, entre l’île de Montréal et les îles de Boucherville, ce village pourrait être brûlé aisément. Ma position, ici, ne me parait pas trop appuyée ; je ne puis empêcher les Anglais de débarquer au-dessous de moi, où ils voudront ; et, s’ils marchent ensuite, étant si supérieurs, je serai forcé de me replier sur Laprairie, et là je ne sais ce que j’y ferai, ni si j’y trouverai de l’appui. [v]»

Louis-Antoine de Bougainville

« Heureusement, le détachement de M. de Bougainville, comptant arriver à la Prairie, s’est trouvé, après avoir marché jusqu’à trois ou quatre heures du soir, au-dessus du détroit ; ce qui les a amenés à Saint-Jean. Ils sont heureux ; suivant les pratiques du pays, de trois jours ils n’eussent pénétré ce pays. Ils arrivent l’un après l’autre ; les Canadiens passent dans le bois pour ne pas s’arrêter ici ; le peu de soldats qui arrivent vont filer à la Prairie, où il faut, en toute diligence, qu’on leur fasse trouver des vivres. [vi]»

Le siège du fort de l’île aux Noix se termine le 28 août quand la garnison capitule. Le lendemain, le fort de Saint-Jean est abandonné et brûlé par sa garnison.

« J’apprends par des miliciens venus de l’Ile-aux-Noix et que j’ai arrêtés ici, qu’il avait passé aujourd’hui de Laprairie à Montréal sept à huit bateaux chargés de monde ; il est à craindre que les vingt-six bateaux sur lesquels on compte ne s’en aillent ainsi. L’officier m’avait pourtant mandé qu’il arrêterait tout le monde.[vii] »

Le 30 août, M. de Bourlamaque se plaint au chevalier de Lévis qu’il n’y ait que dix-neuf bateaux à La Prairie. Et de poursuivre; « J’ai vu un ordre de vous, Monsieur, au capitaine de Longueuil, pour renvoyer à Chambly tous les Canadiens qui ont quitté le détachement de M. de Bougainville. J’ai cru devoir changer cette disposition et je lui ai dit de les envoyer par Laprairie au-devant de M. de Roquemaure. Le chemin de Chambly les exposerait à être enlevés en détail. »

Dès le lendemain 1er septembre : « Quel mouvement doit faire M. de Roquemaure, si la flotte approche Longueuil ? Viendra-t-il me joindre ou passerons-nous tous deux tout de suite ? »

« Sans doute vous êtes assuré que l’armée de M. le chevalier de La Corne empêchera les Anglais de tomber à l’improviste sur l’île de Montréal ; sans quoi l’embarquement à Laprairie ne serait pas sûr. »

« P.S. -Quoique la flotte monte, je reste dans la même position ; s’ils débarquent entre Longueuil et Boucherville et que je ne puisse l’empêcher, je replierai sur Longueuil ce qui ne sera pas coupé, et j’enverrai dire à M. de Roquemaure de me joindre. D’ailleurs, je tâcherai de me maintenir jusqu’à ce que j’aie reçu des ordres.[viii] »

Le fort de Chambly se rend le 1er septembre. En ce même jour, les troupes françaises demeurées sur la rive sud du fleuve reçoivent l’ordre de Lévis de se concentrer à La Prairie. Grande déception, le 2 septembre, les Amérindiens de Kahnawake apprennent que les Anglais avaient accepté la paix proposée par les Cinq Nations et, en conséquence, se refusent à attaquer l’armée anglaise.

« Le 2 septembre, comme le chevalier de Lévis haranguait les Sauvages du Sault Saint-Louis, qu’il avait fait venir à Laprairie, pour les engager à le seconder, dans son dessein d’attaquer l’armée du colonel Haviland, un député de leur village vint leur annoncer que le général Amherst était aux Cèdres, et se retirèrent tous, en disant qu’ils allaient faire la paix avec les Anglais. Cette nouvelle fut confirmée par M. de La Corne, qui s’était retiré, à l’approche de l’armée anglaise, et qui ajouta qu’elle pourraît être le lendemain à la Chine.[ix] »

Le 3 septembre, les troupes françaises évacuent leurs positions à La Prairie et à Longueuil et traversent le fleuve pour se porter à la défense de Montréal.

Le 5 septembre, des éléments avancés de l’armée de Haviland arrivent à Longueuil où ils sont accueillis par Murray. Trois jours plus tard, l’armée anglaise débarque dans l’île de Montréal et marche vers la ville. Montréal capitule, c’en est fait de la Nouvelle-France.

Nous savons cependant qu’une garnison britannique a été maintenue à La Prairie après la chute de Montréal. En avril 1761, des Iroquois de Kahnawake sont venus à La Prairie rencontrer dans ses quartiers le lieutenant George Pennington du « 44th Regiment ». Cette unité militaire est probablement demeurée sur place jusqu’à la signature du traité de Paris en février 1763.

La Prairie connaîtra une brève période de tranquillité, il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’en septembre 1775 les rebelles américains soient à La Prairie qu’ils occuperont durant plusieurs mois avant d’être chassés par les mercenaires allemands en juin de l’année suivante. La paix aura été de courte durée.

[i] Volume 4, page 165, Lettres et pièces militaires, le 26 mai 1759,.

[ii]Volume 5, p. 83, Lettres et pièces militaires, à Sorel le 12 août 1760. Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[iii] Histoire du Canada sous la domination française. M. Bibaud. Montréal, 1837, page 362.

[iv] Volume 5, p. 14, Longueuil, 27 août 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[v] Volume 5, p. 111, Longueuil, 27 août 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[vi] Volume 10, p. 162, Saint-Jean, le 28 août 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis.

[vii] Volume 5, p. 117, Longueuil, 29 août 1760 Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[viii] Volume 5, p. 123, Longueuil 1er septembre 1760, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis.

[ix] Histoire du Canada sous la domination française. M. Bibaud. Montréal, 1837, page 363.

...

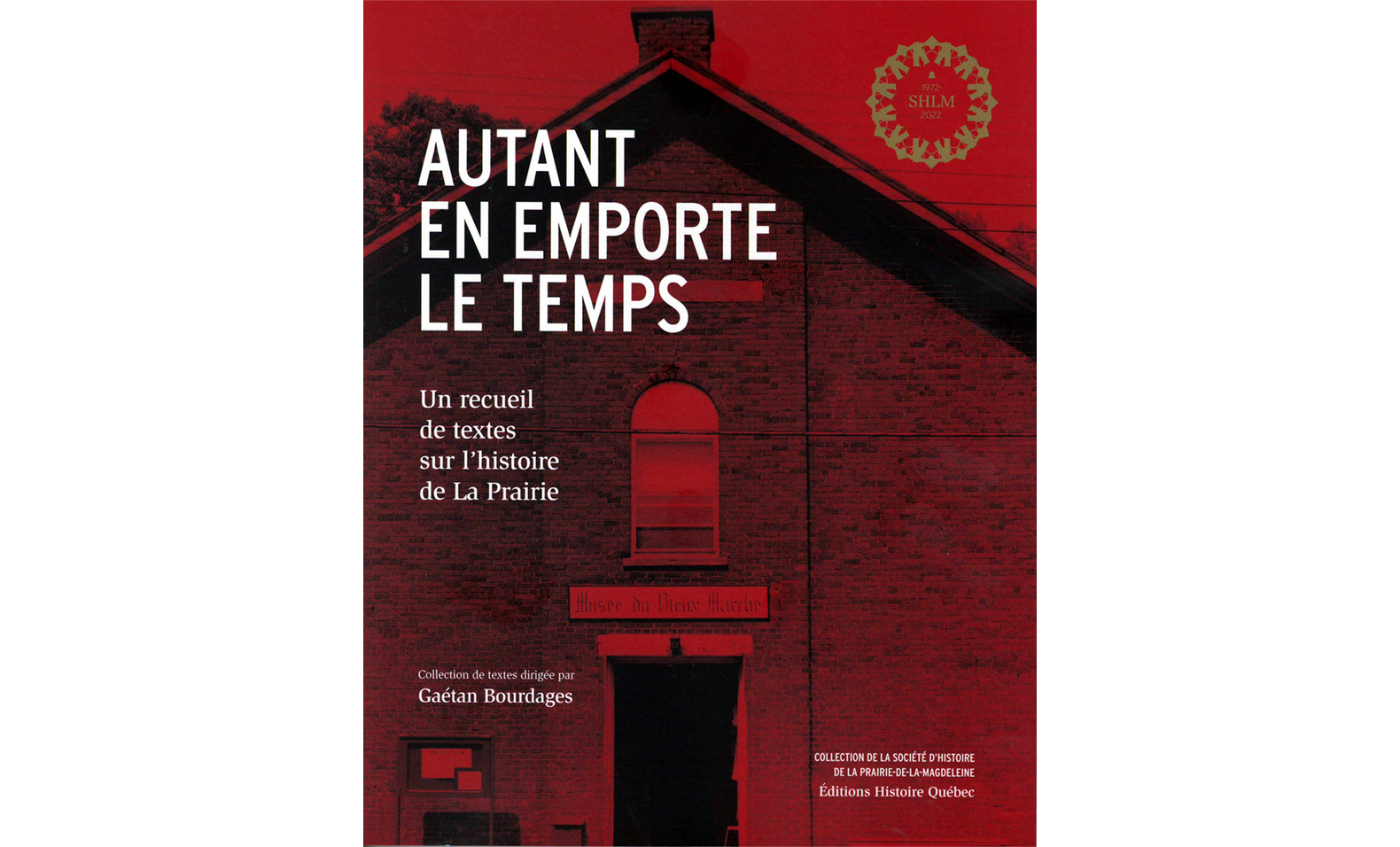

Dimanche le 25 septembre 2022, près de 70 personnes ont assisté au lancement du livre

Dimanche le 25 septembre 2022, près de 70 personnes ont assisté au lancement du livre

DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ

DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ