Au jour le jour, février 2002

L’histoire nous rapporte l’existence de sept (7) saints chrétiens prénommés Valentin.

Dans la Rome antique on fêtait, le 15 février, l’arrivée du printemps, occasion de réjouissances. Lors de ce renouveau de la nature, on organisait une sorte de loterie de l’AMOUR.

On tirait au hasard les noms des garçons et des filles inscrits, et les couples ainsi formés s’engageaient à sortir ensemble toute l’année. Un hasard qui se transformait quelques fois en union dans le mariage.

De nos jours, on inonde nos magasins de chocolat, de fleurs, etc. La tradition initiale s’est transformée en mercantilisme. Certains « amoureux » profitent de l’occasion pour témoigner leur amour à leur bien-aimée. Par contre, d’autres se croient obligés d’offrir un cadeau pour plaire ou se faire pardonner!

À tous nos membres, joyeuse Saint-Valentin!

NDLR Des centaines de villes et villages du Québec portant un nom issu du patrimoine religieux, un seul Saint-Valentin, près de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix en Montérégie.

« L’automne a été long et très bel, l’eau était si basse que le bateau de La Prairie a cessé de traverser vers le 20 octobre. Pendant l’automne, ils ont construit le rempart depuis le terrain de Dame A. Charlebois jusqu’au carré compris. De plus, ils ont creusé les fondations du bureau de poste. »

Extrait du journal du curé Florent BOURGAULT

La maison du député CHARLEBOIS, rue Saint-Ignace, construite entre 1875 et 1980, logea au rez-de-chaussée la Banque d’Hochelaga en 1904.

Fusionnée à cette dernière, la Banque Nationale occupa l’édifice en 1924. Cette maison de style victorien existe toujours.

Le carré dont il est question est le parc public situé en face de la résidence des Sœurs de la Providence. On y accueillait les personnes âgées et les orphelines.

Le rempart est un mur de béton servant à contenir les glaces lors des inondations occasionnées par la débâcle du printemps.

Peu de documentation nous est parvenue sur la vie quotidienne des pionniers de la Nouvelle-France. La majorité des documents sont des échanges d’ordre administratif ou de la correspondance privée portant surtout sur les nouvelles des événements récents.

Nos premiers ancêtres, généralement peu ou pas instruits, avaient, force des choses, bien d’autres préoccupations que d’écrire et conter leur vie.

Grâce au régime notarial et autres prescriptions instaurées dans la colonie, nous profitons d’une manne exceptionnelle dans les nombreux actes qui ont été conservés. Ces actes – spécialement les inventaires après décès – nous aident à entrevoir certains aspects de la vie quotidienne de nos aïeux.

Une question universelle demeure : pourquoi notre ancêtre a-t-il choisi de quitter son pays natal pour venir s’établir dans la colonie?

Par l’étude de l’histoire générale, nous jonglons avec les notions de guerres, de surpopulation (?), de famines, de goût de l’aventure, etc. pour expliquer leur décision. Sans doute, tous ces facteurs tenaient-ils pour une bonne part dans leur choix.

Si nous connaissions les conditions de vie de la population française et le contexte économique et politique local à l’époque de la colonisation, nous pourrions entrevoir d’abord la réponse à notre question et surtout comprendre ce que les émigrants ont certainement importé de leurs habitudes vestimentaires ou agricoles, de leur mode de vie, de leur culture générale, de leurs connaissances techniques, etc.

Des chercheurs français ont exploré ce domaine en dépoussiérant des quantités de documents et actes anciens pendant des années.

L’un de ceux-ci, Pierre GOUBERT, historien de l’Ancien Régime, a publié en 1982, aux Éditions Hachette, un volume intitulé La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle. (Disponible dans notre bibliothèque sous la cote HIS FRA 009).

Épisodiquement, nous publierons des extraits très intéressants de ce volume. Nous espérons que vous les apprécierez autant que nous.

La maison du paysan de France

« … les maisons rurales du XVIIe siècle français reflétaient généralement – on s’en doute – la pauvreté, la médiocrité ou l’aisance de qui les habitait.

Au petit journalier, détenteur d’un jardin, d’un lopin, de deux brebis, travaillant en saison chez les autres, filant ou ouvrant le bois chez lui, la classique chaumière, la "chaumine enfumée" du précis Jean de la Fontaine, sans doute majoritaire dans l’ancienne France.

De pierre ou de torchis selon la région, avec tout de même une cheminée solide, de la pierre autour de la porte et de la fenêtre, une charpente simple de bois du pays, et pardessus, du roseau, de la paille de seigle, de la brande ou de la fougère, avec quelques gros cailloux pour protéger la toiture du vent.

Là-dessous, une seule pièce, trapue ou allongée (avec l’étable parfois dans un bout). Sous les pieds nus (on prend les sabots pour sortir), la terre battue avec parfois de la paille ou des branchages, le tout plus ou moins délavé de pluie, d’humidité descendue des murs, d’urine et de fientes de poule. Le "foyer", cœur de la maison, est habituellement garni d’une crémaillère et d’un pot; on s’y chauffe, quand la porte n’est pas ouverte pour assurer le tirage de la cheminée.

Le vent, la pluie, le petit bétail et tous les parasites de la création – rampants, gratteurs, sauteurs – y entrent familièrement. Outre le froid (mais on s’en protège par de vieux manteaux, des couvertures puceuses et des "poches" – nos sacs) – l’ennemi principal est l’arsin, l’incendie si fréquent alors, mais qui procure au moins des dispenses d’impôts. Incendies d’autant plus brutaux que le chaume brûle très vite, et que l’eau du puits et de la fontaine est située souvent loin, et qu’on ne dispose guère que d’un seau (de bois cerclé de fer) pour la transporter. »

Plus d’un lecteur sera intrigué par le titre de ce bref historique. Rappelons que la campagne de La Prairie, depuis ses origines, servait de lien terrestre entre le fleuve St-Laurent et la rivière Richelieu (Montréal vers St-Jean).

Le général américain Montgomery qui assiège le Fort St-Jean à l’automne de 1775, compte, après sa victoire, occuper Montréal pour ensuite monter vers Trois-Rivières et Québec.

Dans l’ancienne Nouvelle-France, la population francophone, lasse des guerres de la conquête, aspire à la paix. Malgré les appels du gouverneur Carleton qui veut former une milice nombreuse, les hommes pratiquent majoritairement une attitude de neutralité.

Par contre, l’atmosphère est tout autre dans les 13 colonies anglaises du Sud (ce qui deviendra une partie des USA). Épris de liberté, ceux qui ont quitté volontairement la mère-patrie, s’associent pour secouer le joug de la métropole.

Londres, lourdement endettée par la guerre menée contre la France en pays d’Amérique, entend bien continuer sa politique tarifaire : toutes les marchandises qui entrent dans les ports de ses colonies, dont Boston, sont soumises à des coûts importants de douane.

Le célèbre « Boston Tea Party » de 1773 est un coup de force qui signifie un refus catégorique : déguisés en Indiens, les Bostonnais jettent à la mer toute la cargaison d’un navire anglais, surtout chargé de thé.

Depuis quelques années déjà, ces sujets britanniques s’organisent. De nombreux volontaires forment une armée dont la direction sera confiée à Georges Washington en 1775. Les élus au Congrès des représentants déclarent solennellement l’INDÉPENDANCE en 1776. Une lettre officielle envoyée à la législature du Canada lance l’appel : « Joignez-vous à nous! »

Dans ce climat agité, on comprend facilement qu’une armée évaluée entre 1000 et 2000 Bostonnais pénètre au Canada en 1775. On veut gagner la population à la cause de la liberté!

Le Fort St-Jean, sur Richelieu, est assiégé le 18 Septembre et capitule le 2 Novembre. Le notaire Antoine Foucher, un des assiégés, en rédige toutes les péripéties. Nous reproduisons ci-dessous les extraits où La Prairie est citée.

28 octobre 1775

« Il est arrivé ce matin un sauvage du camp ennemi qui rapporte que (…) des Bostonnais qui sont retirés à La Prairie. » « Ce sauvage dit encore des Messieurs Rainville et Dupré au retour de Montréal (qu’ils) ont été fait prisonniers à La Prairie ».

« M. Rainville dit (…) que les Bostonnais sont dispersés par 30 ou 40 hommes au plus dans chaque maison. »Maison : comprend les constructions telles que grange, étable, etc.

« Les sauvages du Sault ont offert leurs services à M. le Général (américain), lequel leur a répondu, j’attends le reste des troupes qui sont en chemin par Terre et quand je serai à La Prairie avec eux. »

Des miliciens de Rivière-du-Loup, près de Trois-Rivières, sont venus combattre à Saint-Jean :

29 octobre 1775

« Messieurs Mackay, Monin, Mocquin, Lamagdeleine, Hervieux, (…) Augustin Houde et un nommé Plante (tous deux) de Rivière du Loup »

Dans une lettre adressée aux habitants de Montréal le général R. Montgomery les supplie de tout faire pour éviter qu’on les assiège, il ajoute :

« La Prairie le 9, novembre 1775

P.S : Je viens d’apprendre qu’on vous a malicieusement rapporté que nous vivions dans le dessein de mettre la ville au pillage. Pour réfuter une calomnie aussi odieuse, j’en appelle à la conduite que nous avons tenue jusqu’ici, et que vous ne sauriez ignorer, avez-vous ouï quelqu’un se plaindre d’un pareil procédé de notre part depuis notre entrée dans cette province? »

Source : Le journal du célèbre siège de Saint-Jean, Antoine Foucher, notaire, 1775, 32 pages.

Réédité en octobre 1975 par Les Éditions Le Canada français limitée, Saint-Jean, P. Québec.

Disponible à la bibliothèque de la SHLM.

Parmi les historiens québécois, Marcel Trudel est certainement l'un des plus audacieux. Depuis près de 60 ans, il a publié plus de 30 ouvrages sur l'histoire du Canada, dont son imposante Histoire de la Nouvelle-France en quatre volumes. Utilisant abondamment les sources manuscrites, il n'a pas craint de s'attaquer à des sujets tabous de notre histoire dont celui de l'esclavage. Il a aussi tenté de donner une image plus réaliste de nos « héros » tels, entre autres, Jean Talon et Madeleine de Verchères. La méthode de recherche de Trudel est simple, mais laborieuse. Contrairement à plusieurs historiens contemporains, lorsqu'il entreprend l'étude d'une époque, il essaie d'en consulter toutes les sources archivistiques disponibles. Ce qui amène souvent un nouvel éclairage sur notre passé.

Son dernier ouvrage intitulé Mythes et réalités dans l'histoire du Québec fait la synthèse des divers sujets abordés par Trudel au cours de sa carrière. À travers quinze articles bien documentés, il remet en question la vision traditionnelle de l'histoire du Québec qu'ont forgée nos historiens au cours du 20e siècle.

C'est ainsi qu'il situe Jacques Cartier dans le contexte de l'époque des grandes découvertes européennes en évaluant son apport au point de vue de la connaissance de l'intérieur du continent nord-américain. Il démontre aussi que la faveur qu'a obtenue Jean Talon auprès de nos historiens tient en bonne partie à son abondante correspondance qui a été préservée, contrairement à celles du vice-roi Tracy et du gouverneur Courcelle. Il propose donc une « réévaluation à la baisse » des réalisations de notre célèbre intendant.

En plus des personnages, Trudel n'a pas hésité à réévaluer les grands moments de notre histoire. C'est ainsi que le Régime militaire (1759-1764) qui suit la Conquête, période peu étudiée par nos historiens, révèle plusieurs surprises. Nous apprenons que les nouveaux dirigeants de la colonie du Saint-Laurent ont divisé celle-ci en trois entités administratives tellement distinctes qu'on pourrait les comparer à trois pays différents. Dans un autre article, il démontre que la Conquête de 1760 n'a pas eu que des désavantages. De plus, selon Trudel, les idées nouvelles du Siècle des lumières ne sont pas venues dans la vallée du Saint-Laurent uniquement de la France, mais aussi d'Angleterre.

Trudel pose aussi son regard sur la vie quotidienne et les comportements de nos ancêtres. Des sujets tels l'immigration, la noblesse en Nouvelle-France, la pratique religieuse, l'esclavage, la vie des collégiens au 19e siècle permettent d'apporter un éclairage nouveau sur le passé des gens d'ici.

Pour ceux et celles qui voudraient découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l'histoire du Québec publié chez Hurtubise HMH en 2001 constitue une occasion rêvée. D'autant plus que plusieurs de ses ouvrages ne sont plus disponibles en librairie. Le livre de Trudel se retrouvera bientôt sur les étagères de la bibliothèque de la Société d'histoire de la Prairie, à vous d'en profiter.

Cela se passait en 1933 à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie, à l’angle de la rue Saint-Ignace et du Chemin Saint-Jean, en classe de deuxième année. Les écoliers utilisaient le sobriquet Ti-Gris quand ils parlaient entre eux du religieux qui leur enseignait. Ti-Gris, de fait, était grisonnant et de petite stature. D'origine bretonne, il avait dû aimer, durant son enfance, hurler de toutes ses forces en affrontant vents et marées de l'Atlantique en jouant sur les plages de son pays natal. On était porté à formuler cette hypothèse du fait qu'il enseignait plus en criant qu'en parlant.

Sa propension au verbe à haute sonorité n'était pas remarquée que par ses élèves. Ceux d'entre eux dont de jeunes sœurs fréquentaient le couvent des Dames de la Congrégation, à un pâté de maisons de l'Académie, savaient fort bien que la voix du maître s'y rendait facilement quand les fenêtres des deux établissements scolaires étaient ouvertes. Certains jours, la puissance vocale de Ti-Gris était telle que l'enseignante des filles devait fermer les fenêtres de sa classe pour bloquer le flot sonore qui les empêchait d'entendre ce qu'elle leur disait.

Outre l'usage d'une expression orale de forte tonalité pour aider la matière enseignée à franchir les barrières de l'ignorance, notre maître breton pratiquait aussi d'autres méthodes pédagogiques qui lui semblaient propres. Ainsi, il paraissait convaincu qu'on apprend à lire autant par les mains que par les yeux. La méthode était la suivante. Chaque matin, le test de lecture s'effectuait par groupes d'une dizaine d'élèves, placés les uns à côté des autres en une rangée, face au tableau noir. À tour de rôle, chacun devait lire une ou deux phrases écrites au tableau.

On commençait par l'élève à l'extrémité gauche de la rangée. Ti-Gris se plaçait à la gauche de cet élève, une strappeStrappe : déformation du mot anglais strap, courroie. Désigne ici cet instrument en cuir épais copié ou emprunté aux barbiers qui l’utilisaient pour affûter leur rasoir droit. NDLR à la main. Si l'élève passait bien le test de lecture, il retournait à son pupitre sans plus. En cas d'échec, il était de mise de tendre la main pour que Ti-Gris la réchauffe avec son instrument pédagogique. Certains demeuraient réticents à s'offrir spontanément au rituel. Mal leur en prenait car le révérend frère leur saisissait alors le poignet et les gratifiait d'une double ration de coups.

Certains élèves qui se trouvaient trop privilégiés par cette mesure éducative décidèrent d'agir. On planifia l'enlèvement de la strappe et c'est Ti-Zoune qui accomplit l'exploit. Il fut en effet assez courageux pour s'introduire dans la classe, sans être vu, à un moment où l'école était vide de tous ses élèves. La strappe fut brûlée au pied des remparts, près du fleuve, non loin de l'école et en présence de plusieurs témoins. Le plus beau de cette histoire, c'est que personne ne vendit jamais la mèche et que, malgré ses recherches, Ti-Gris ne parvint jamais à savoir ce qu'il était advenu de son instrument. Comme quoi, même des jeunes peuvent faire preuve d'une grande solidarité lorsque la nécessité l'impose.

Mais Ti-Gris n'avait pas dit son dernier mot et attendait son heure. Par un curieux hasard de circonstances, cette heure ne tarda malheureusement pas à venir. Se trouvait dans cette classe Grégoire (nom fictif), à qui son père, un homme habile au bricolage, avait fabriqué une magnifique règle de bois franc, bien droite et lignée aux pouces.

Grégoire était bien fier de montrer sa règle aux autres élèves quand, pour la première fois, il l'apporta en classe. Les élèves ne furent pas les seuls à voir cette merveille. Ti-Gris eut l'idée de l'examiner de plus près. Il lui manifesta un grand intérêt, la soupesa, en éprouva la résistance dans ses mains solides. Prenant un air engageant, il présenta sa propre règle à Grégoire en lui faisant valoir les avantages qu'elle présentait avec ses lignes imprimées avec grande exactitude, non seulement à tous les pouces, mais à tous les huitièmes de pouce. Cette règle, expliqua-t-il, pourrait s'avérer beaucoup plus utile à Grégoire pour des travaux de précision qui ne manqueraient pas de venir.

Grégoire finit par se laisser convaincre, un peu hésitant à abandonner l'œuvre paternelle mais, d'autre part, ne pouvant écarter le sentiment du prestige attaché à la possession de la règle du frère. Le jour où l'échange eut lieu, Grégoire fut comme gonflé d'un sentiment d'exubérance fort difficile à contenir, l'amenant à bouger plus que d'habitude et même à se permettre de parler à ses voisins de pupitre alors qu'il ne l'aurait pas fallu. Il dut certainement dépasser les bornes car le bon frère Ti-Gris, qui venait par l'échange de lui témoigner une attention toute particulière, crut utile d'intervenir de façon non équivoque pour le calmer. Ce jour-là, Grégoire fut obligé de tendre la main pour se la faire réchauffer. Il fut ainsi le premier à expérimenter le rôle disciplinaire auquel sa règle devenait dorénavant assignée.

Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.

Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.

Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.

Pour y participer, il suffit de nous faire parvenir un cours résumé de votre questionnement en n’oubliant pas les éléments essentiels à bien identifier l’objet de votre recherche.

Nous publierons l’objet de votre recherche dans cette chronique, ainsi que la réponse obtenue le cas échéant.

Les questions et réponses seront numérotées successivement afin de les identifier adéquatement : Questions = Q 1, 2, 3… Réponses = R 1, 2, 3…

Exceptionnellement, pour illustrer le genre de problème que vous pouvez rencontrer et soumettre, nous vous communiquerons quelques exemples un peu plus détaillés.

Q. 4 François LANCTÔT

Deux réponses, hélas trop développées pour les reproduire dans ce court espace, nous sont parvenues, l’une puisée dans le PRDH informatique par M. Jean JOLY (132) donnant dates de naissance, de mariage et de décès lorsque survenues avant 1766, et l’autre de Mme Marie GAGNÉ (316) qui a communiqué des informations historiques tirées de documents notariés et autres.

Merci à ces deux membres qui démontrent que l’entraide, une des valeurs que les sociétés d’histoire et de généalogie prônent pour le bien de tous, existe vraiment.

La Société a reçu deux illustrations en couleur des costumes et drapeaux du Régiment de Carignan-Salières, soldats et officiers.

Les descendants des membres de ce régiment qui a marqué notre histoire prendront plaisir à les regarder et peut-être même à en obtenir copie.

Don de Gilbert Beaulieu (361)

En décembre dernier nous vous avons posé la question suivante en p. 6 de notre bulletin :

Quand le premier téléphone a-t-il été installé à La Prairie?

Nous avions promis la réponse au numéro suivant, ce que malheureusement nous avons oublié. Toutes nos excuses.

Voici cette réponse que personne ne semble connaître à part la personne qui nous a transmis l’information.

« N’oubliez pas, si vous avez besoin de communiquer avec nous qu’il y a un téléphone entre La Prairie et Longueuil et qu’il est très facile de converser à loisir par cette voie. »

Extrait d’une lettre du Dr Brisson à son oncle, datée du 30 décembre 1887

Copie communiquée par Mme Charuest (59)

Nous possédons une centaine de volumes, qui sont des doubles de notre collection, portant sur des sujets très variés. Dans le but de soutenir nos efforts d’acquisition pour la bibliothèque, nous offrons en vente ces volumes surnuméraires. Nous publions une liste partielle seulement ci-dessous. S’adresser à la SHLM pour les consulter et bouquiner dans notre réserve.

- Bulletin des recherches historiques (BRH). Plusieurs volumes à un prix unitaire de 15 $.

- Nos racines (collection complète), Vol. 1 à 12. 80 $ l’ensemble.

- Histoire de la civilisation. Collection complète de 28 volumes. Prix demandé 100 $.

- Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700. 4 volumes, 100 $.

- Saint-Philippe, Souvenirs, 1744-1994 par Élodie PARENT-BABIN, 20 $.

- Delson, histoire d’une ville. 10 $.

- Mère d’YOUVILLE fondatrice des sœurs de la Charité, 1701-1771, 15 $.

- Histoire constitutionnelle du Canada. 3 volumes, 36 $.

- Marguerite BOURGEOIS, 1620-1700, par Dom Albert JAMET, 15 $.

- Officiers de milice de La Prairie en 1745, par Jean-Jacques LEFEBVRE, 15 $.

- Montréal en 1825, par Claude PERRAULT, 25 $.

- Si Saint-Constant nous était conté, 10 $.

- Inventaire du greffe des notaires du régime français, Vol. 22, 24 et 25, 12 $ ch.

- Mgr Ignace BOURGET, 1799-1885, 12 $.

- Art roman de différentes régions. Une cinquantaine de volumes, 15 $ ch.

- Histoire des femmes du Québec depuis 4 siècles, 10 $.

Nous savons tous que le fleuve Saint-Laurent possédait autrefois une faune riche et diversifiée.

Certains ont encore en mémoire des prises d'esturgeon pesant plus de 60 livres. Mais saviez-vous qu'autrefois, entre Saint-Lambert et La Prairie, on cueillait l'écrevisse à plein panier?

(Tiré de l'ouvrage de Jean Provencher Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent)

Le 22 janvier dernier, la Fondation de la Société historique de La Prairie tenait sa première assemblée générale au siège social de la SHLM. En réponse à l’invitation lancée dans le bulletin de janvier, quelques-uns de nos membres ont assisté à cette assemblée.

C’est avec un grand intérêt que nous avons écouté le rapport des activités de la Fondation tenues depuis deux ans, que le président, M. Jean-Eudes GAGNON, a présenté. Nous avons également pris connaissance du rapport financier.

M. GAGNON, après une brève revue des objectifs de la Fondation et l’analyse des activités réalisées à ce jour, a annoncé les projets mis de l’avant par le conseil. Il s’agit d’abord, pour être plus conforme à la mission de l’organisme qui est de faire la promotion du patrimoine de La Prairie, de procéder à un changement de dénomination (raison sociale). Dans le même esprit de calquer de plus près la réalité des objectifs généraux, la Fondation va également élargir ses mandats.

Afin de conserver les possibilités d’implication de ses membres et d’en recruter de nouveaux, la Fondation a décidé de se restreindre – en partenariat avec des organismes comme La Prairie en fête – à l’organisation d’événements-bénéfices majeurs dont la rentabilité a été prouvée.

Deux projets reconnus sont déjà en préparation, soit le Souper aux homards, marqué au calendrier en date du 31 mai prochain et le Souper moules et frites pour septembre (date précise à venir).

À la fin de la réunion, les membres de la Fondation, président et exécutif en tête, ont remis à la Société un chèque appréciable pour le développement de ses activités.

Au nom de nos membres, j’ai remercié Monsieur le président et les membres du conseil pour leur dévouement.

Jean L’HEUREUX, président

Nos conférences mensuelles ont maintenant lieu :

– le 3e mardi du mois

– au-dessus de notre local (entrée par le 247)

Notre conférence du 19 février

Résultat des fouilles archéologiques 2000-2001 à La Prairie

par : Mme Hélène CÔTÉ, archéologue chargée de projet

Nous avons tous observé avec intérêt à un moment ou à un autre les fouilles archéologiques effectuées par les stagiaires en archéologie de l’Université Laval sur la rue Saint-Ignace l’an dernier et l’année précédente.

L’été 2001 a été particulièrement fructueux en découvertes de vestiges anciens, objets et pièces de bâtiments.

Mme Hélène CÔTÉ, qui dirige ce projet, viendra nous faire part de ces trouvailles et nous en démontrer toute l’importance pour la compréhension de l’histoire de La Prairie et des modes de vie de ses habitants.

La conférence aura lieu dans la salle du théâtre au-dessus de notre local (entrée par le 247, à l’extrémité du bâtiment).

19 mars

Les Chansonnières, 1960-1976

Mme Cécile TREMBLAY-MATTE

16 avril

Atlas géographique de Longueuil

M. Michel PRATTE

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

M. André BOURDEAU, Saint-Hubert, (404)

La SHLM se souvient de Mme Héléna Doré-Désy (1911-2002) (81)

– de son généreux bénévolat,

– de ses années consacrées à la diffusion de l’histoire de La Prairie.

Aujourd’hui, nous lui rendons hommage pour son affabilité et sa générosité dans son travail avec l’équipe. Plus particulièrement pour :

– l’accueil et l’aide apportés aux généalogistes le mardi soir pendant de nombreuses années;

– la collaboration avec le groupe des Aînés Nouveaux-Horizons, dont une présence constante à l’accueil des visiteurs durant les années du projet;

– les nombreux voyages hebdomadaires, pendant 3 ans aux Archives nationales du Québec à Montréal où elle participa au classement des documents de l’Abbé Élisée Choquet, ancien vicaire à La Prairie, et un an aux Archives des Frères de l’Instruction chrétienne à La Prairie pour y parachever le travail. Le fonds Élisée Choquet est aujourd’hui une œuvre majeure offerte au public chercheur et visiteur;

– la participation également à la cueillette des données, des années 1968 à 90, dans les registres paroissiaux de baptêmes et sépultures au presbytère de la Nativité à La Prairie.

Nous soulignons à quel point il était agréable de travailler, comme bénévole, avec Madame Désy. Son caractère agréable témoignait de l’estime qu’elle rendait à ceux et celles qui œuvraient avec elle. Elle était la collaboratrice idéale.

Nous nous souviendrons de son passage et de son action au sein de notre Société d’histoire.

Merci à une grande dame!

La SHLM a eu le plaisir d’accueillir Maude BOURBONNAIS, finissante en procédés infographiques au Centre professionnel Jacques-Rousseau de Longueuil, dans un stage de trois semaines, du 8 au 24 janvier 2002.

Grâce à son talent, dynamisme, professionnalisme et à sa créativité, la Société a pu rafraîchir certains de ses logos, pochettes et autres.

Un gros merci à Maude pour son excellent travail.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.

Rédaction : Charles Beaudry (302); Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Laurent Houde (277); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, janvier 2002

Cela se passait au milieu des années 1930. Pour les jeunes de La Prairie, l'horizon du monde ne dépassait alors pas beaucoup les limites du village. Même si on apercevait de l'autre côté du fleuve la silhouette de Montréal, la grande majorité n'y avait jamais mis les pieds.

À dix ans, on était centré sur ce qui se passait autour de soi. Le monde des adultes en dehors du cercle familial n'intéressait guère sauf si, dans ce monde, un individu se distinguait par quelques traits bien particuliers. Dans ce cas, la personne en question était souvent affublée du diminutif Ti, précédant son nom.

Celui dont par respect nous tairons la véritable identité, bien que constitué d'un corps d'adulte, avait conservé un esprit enfantin. Nous le désignerons sous le nom de Ti-Kit.

Démontrant une attitude positive envers la vie, Ti-Kit affirmait sa personnalité à sa manière et, pour imiter les autres adultes, il se permettait de démontrer que, lui aussi, il pouvait parler aux filles. Ainsi, alors qu'il empruntait le trottoir du chemin de Saint-Jean pour se rendre au Fort Neuf, saluait-il chacune des jeunes filles qu'il rencontrait de la même formule rituelle qu'il venait de découvrir. Ce pouvait être : « Bonjour mam'zelle » ou « Comment ça va mam'zelle » ou « À qui le p'tit cœur après neuf heures? »

D'où venait la formule apprise? Ce pouvait être une imitation des agissements d'adultes avec qui il se tenait ou peut-être des formules de civilité que certains de ceux-ci lui avaient spécifiquement enseignées.

Dans l'esprit des jeunes, les adultes semblaient accepter Ti-Kit parmi eux avec une attitude protectrice. Jusqu'à un certain point, certains se moquaient gentiment de lui en lui faisant croire des histoires qu'il répétait ensuite avec conviction, ce qui créait des quiproquos comiques où il défendait son point de vue avec persistance, ne pouvant se rendre à l'évidence du brin de malice avec lequel on l'avait induit en erreur.

Quelques commerçants chez qui Ti-Kit aimait se tenir lui confiaient des tâches simples pour lesquelles ils le payaient. Ainsi, un restaurateur du Fort Neuf fut l'un des premiers à lui confier le lavage des planchers de son établissement. Ti-Kit apprit à s'acquitter consciencieusement et honorablement de cette tâche qui lui permettait de gagner de l'argent. À chaque fois, il recevait 25 cents qu'il s'empressait d'aller religieusement déposer à la banque, ce qui fait qu'il était devenu l'un des clients les plus assidus de cette institution financière.

Vers les 10-11 ans, des gars qui se découvraient de nouvelles capacités de raisonnement sentaient le besoin d'en éprouver la supériorité auprès de personnes comme Ti-Kit. Il n'est pas sûr qu'il aimât trop leur compagnie car il devait percevoir en eux un besoin de le mettre à l'épreuve.

Toutefois, il ne savait pas toujours comment se débarrasser des ennuyeux et on avait dû l'éduquer à ne jamais exercer de violence à l'égard des plus jeunes que lui.

On aimait le suivre sur le trottoir, à quelques pas de distance, pour être témoin de l'une de ses rencontres avec une jeune fille. On trouvait particulièrement drôle la façon mécanique et invariable selon laquelle il utilisait la salutation alors à l'ordre du jour.

Quand la démonstration avait lieu, certains riaient tout bas alors que les plus hardis se moquaient plus ouvertement en imitant ses salutations. Cela pouvait dépendre de l'humeur du moment telle qu'on pouvait la percevoir chez Ti-Kit.

Car certains jours, il laissait voir assez clairement qu'il n'était pas dupe de la mauvaise foi de ces indésirables et qu'il aurait pu être capable de s'en défendre en les poursuivant.

D'autres fois, on lui parlait en marchant avec lui et, sans qu'il y parût trop, on l'entraînait dans des conversations plutôt simples où la supériorité de raisonnement trouvait à se vérifier. Ces conversations n'étaient jamais longues car s'il appréciait dans une certaine mesure l'intérêt qu'on portait ainsi à sa personne, Ti-Kit ne s'y sentait manifestement pas à l'aise et y coupait court.

Ti-Kit avait un rôle dans le village, un rôle exclusif, peut-être parfois un peu souffrant, mais également valorisant par l'attention qu'il en tirait. Aussi, réagit-il avec jalousie quand le destin le confronta avec la présence d'un rival dans la place.

Grand-Pat (nom également altéré), s'installa un beau jour chez les Sœurs de la Providence où son père l'avait placé. Pat était grand et assez costaud, plus lourdaud de manières que Ti-Kit et possédait un langage moins développé tout en étant plus naïf.

Ces caractéristiques constituaient un attrait certain pour certains gamins qui ne tardèrent pas à vouloir le mettre à l'épreuve. Les premiers petits tours produisirent leur effet, Grand-Pat en restant éberlué ou devenant la risée des jeunes sans trop s'en rendre compte. Mais il avait un fond d'humeur facilement irascible et des failles dans la maîtrise de ses gestes lorsque soumis à des épreuves trop frustrantes pour ses capacités.

Bien que plutôt pataud et, de ce fait peu dangereux dans la poursuite, il se dégageait de son physique une émanation de force brute incitant à la prudence. On prenait rapidement ses distances s'il venait à se fâcher et, si on riait de ses manifestations de colère, le rire était nettement mêlé d'une véritable crainte. On déguerpissait alors pour disparaître de son champ de vision.

Après quelques tests on devint donc prudent pour l'agacer, compte tenu du fait que malgré sa déficience il sut démontrer qu'il avait de la mémoire et aussi de la rancune.

Comme il avait besoin de bouger, les sœurs le laissaient souvent en liberté et il apprit à explorer le village et finit par se retrouver dans les lieux où Ti-Kit avait établi des attaches de possession territoriale. La nouveauté de Grand-Pat dans ce décor lui attira nécessairement diverses attentions de la part des adultes cherchant à le connaître.

Ti-Kit dut pressentir que ce nouvel arrivé ne lui convenait pas, car il n'eut pour lui aucun élan de bienvenue et de main tendue. Au contraire, le vit-on prendre des airs sombres et agacés à chaque fois qu'il le voyait et il se permit assez rapidement de passer des remarques désobligeantes à son propos.

La physionomie habituelle d'ouverture à l'autre de Ti-Kit se referma, son expression laissant transparaître le tourment qui s'était installé dans son âme simple. La jalousie le torturait, cette attention qui comptait tant pour lui, sur laquelle se fondait une bonne part du sentiment de valeur qui donnait un sens à sa vie; cette attention, d'une certaine manière exclusive, il devait maintenant la partager.

Est-ce qu'enfants nous percevions la véritable profondeur de sa souffrance? À cet âge où en vérité on est encore loin de la maturité qui permet d'accepter le véritable partage, nous étions surtout frappés par le contraste entre le statut physique d'adulte de Ti-Kit et l'infantilisme de son affectivité.

Nous en faisions d'autant plus des gorges chaudes entre nous qu'au fond de nous-mêmes ce n'était que par soumission à la dure réalité sociale que le même conflit persistant était refoulé. Heureusement pour Ti-Kit, il s'avéra après un certain temps que le placement de Grand-Pat à La Prairie n'était pas celui qui lui convenait. Ce départ ramena l'expression d'une certaine sérénité retrouvée sur le visage de Ti-Kit.

Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.

Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.

Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.

Pour y participer, il suffit de nous faire parvenir un cours résumé de votre questionnement en n’oubliant pas les éléments essentiels à bien identifier l’objet de votre recherche.

Nous publierons l’objet de votre recherche dans cette chronique, ainsi que la réponse obtenue le cas échéant.

Les questions et réponses seront numérotées successivement afin de les identifier adéquatement : Questions = Q 1, 2, 3… Réponses = R 1, 2, 3…

Exceptionnellement, pour illustrer le genre de problème que vous pouvez rencontrer et soumettre, nous vous communiquerons quelques exemples un peu plus détaillés.

Q. 4 François LANCTÔT

Je suis à la recherche de l’ensemble des enfants de François LANCTÔT m. Josephte (Josette) GAGNÉ, La Prairie 8-02-1745 pour établir le tableau de famille.

Des enfants trouvés, Susanne s’est mariée à La Prairie Marguerite à Saint-Constant, Alexis et Raphaël à Saint-Philippe.

D’autres enfants sont-ils nés de cette union?

Également, date et lieu de décès de François.

Yvette MONETTE, sœur de Raymond le sussigné, s’est mariée une première fois le 26 octobre 1963 à Fernand MONETTE.

À cause d’une erreur au niveau des dispenses pour liens de parenté effectuée par le curé de Delson, M. Napoléon POIRIER, l’évêché a déclaré ce mariage invalide.

Ma sœur s’est remariée en bonne et due forme avec le même Fernand MONETTE un peu plus d’un mois plus tard, le 29 décembre.

L’erreur du curé et la conclusion erronée des autorités ecclésiastiques sont nées d’un imbroglio suscité par la présence d’une multiplication de MONETTE dans cette histoire. Jugez par vous-mêmes.

Tout d’abord, il faut mentionner que les père et mère de Yvette sont tous deux des MONETTE. Les deux parents de Fernand sont également des MONETTE.

En termes gastronomiques, nous dirions que nous avons là un menu MONETTE à six services.

Le pauvre curé n’avait pas réussi à démêler le nœud des liens de parenté entre ces nombreux MONETTE.

Voyons ce qu’il en était.

YVETTE : la fiancée de Fernand MONETTE, fille de Roland MONETTE et de Lucille MONETTE, était la nièce de Émile MONETTE le père de Fernand son fiancé, cousine et nièce par alliance de Jeanne MONETTE mère de Fernand, lequel était ainsi son cousin germain. Elle devenait donc bru de sa tante/cousine.

FERNAND : fils de Émile MONETTE et de Jeanne MONETTE, neveu de Lucille MONETTE et, par alliance, de Roland MONETTE mais demeurait son petit-neveu. Par ce mariage, il devenait gendre de Roland et Lucille.

Et leurs enfants deviendraient… Mais c’est une autre histoire.

La clef de l’énigme

On trouve la clef de l’énigme en notant que

a) Lucille, mère d’Yvette, est la sœur d’Émile; et

b) que Jeanne, mère de Fernand, est la nièce de Roland, fille de son frère Louis.

Ainsi, le lien de parenté bien réel n’était pas aussi serré que les représentants de l’évêché avaient craint sur la description ambiguë du curé et qui les avaient amenés à ordonner l’annulation.

Voyez :

Génération 1 — Eugène MONETTE

Génération 2a — Roland m. Lucille / Génération 2b — Louis

Génération 3a — Yvette / Génération 3b — Jeanne m. Émile

Génération 4b — Fernand

Ces six MONETTE sont tous descendants de François MONET dit Laverdure, marié à Marie DUMAS/Le Long vers 1699.

Cet enchevêtrement de patronymes et de liens de parenté est-il unique en plus d’être exceptionnel? D’autres familles peuvent-elles afficher une situation comparable?

J’invite les généalogistes à aiguiser leurs crayons et à nous faire connaître quelque confusion semblable. Le défi est lancé.

« Le moulin se trouvait sur le grand chemin qui va du fort à la rivière St-Jacques lequel est à proximité du fleuve et sert de limite du domaine seigneurial.

Des recherches archéologiques l’ont situé à environ 1500´ du fort près du fleuve, vis à vis de la rue St-Ignace actuelle (dossier de déclaration, 1975, p. 25).

On peut supposer qu’il consiste en une tour ronde en pierre d’environ 20´ de hauteur et de 12´ à 15´ de diamètre.

Il est garni de ses meules, tournant et travaillant, faisant le blé farine avec son chasble, une pince, une esse le tout de fer seulement.

En 1683, un maître charpentier est chargé d’en refaire le solage.

Jusqu’en 1697 quatre meuniers vont y exercer leur profession : Philippe JARNY en 1671, Laurent FRANGE en 1686, Denis BROUSSEAU en 1692, et Pierre MANDIN EN 1697. »

Tiré de Le train des retrouvailles, Société historique de La Prairie de la Magdeleine.

Les fondateurs de la Nouvelle-France se divisaient en deux factions : ceux uniquement intéressés aux affaires – nommément le commerce des fourrures – et ceux qui partageaient des objectifs communs de colonisation et d’assurance du salut des aborigènes païens.

Les missionnaires catholiques traversèrent avec le but de servir les colons et de convertir les indigènes.

Ils voyageaient avec les explorateurs, apprenaient la langue de la plupart des tribus rencontrées et, en plus de soutenir la foi des voyageurs en célébrant régulièrement les offices religieux, attiraient par ces cérémonies les Amérindiens à la religion.

Dès les premiers temps de la colonie, des centaines d’indigènes furent baptisés et plusieurs d’entre eux choisirent de demeurer près des agglomérations fondées par les colons.

L’une de ces convertis brille comme une étoile au firmament nord-américain. Son nom : Kateri TEKAKWITHA.

Sa mère, une jeune algonquine baptisée et élevée par des colons trifluviens, avait épousé un jeune chef iroquois. L’enfant naquit dans un village agnier nommé Ossernenon (aujourd’hui Auriesville) sur les berges de la rivière des Agniers (Mohawk River) à quelques kilomètres au nord-ouest d’Albany, état de New York.

En 1666, le village fut brûlé suite à la fuite dans les bois de ses habitants lors d’un raid conduit par Alexandre De Prouville De Tracy. Une paix relative s’ensuivit dans la colonie, favorisant les actions des missionnaires.

Une épidémie de petite vérole fit mourir plusieurs des habitants du village, dont les parents de notre jeune amérindienne. L’enfant survécut, mais resta toute sa vie physiquement marquée par la terrible maladie. Deux vieilles tantes aigries prirent Kateri dans leur hutte et en firent leur servante.

Quelques-uns des survivants élirent de rejoindre leurs compatriotes partis à la mission de Lorette en banlieue de Québec alors que certains préférèrent la mission Saint-François-Xavier à La Prairie.

Fille de chef, ayant conservé une bonne disposition malgré le traitement reçu de ses tantes et une faible constitution résultante de la maladie, l’adolescente s’est vue gratifiée de plusieurs propositions de mariage qu’elle refusa toutes, déclarant que cet état n’était pas son choix.

En 1675, le P. Jacques De Lamberville, S.J., visita sa bourgade de Gandaonage sur la rivière des Agniers. Alors que les villageois, hôtes polis, assistaient à la messe organisée par le prêtre, Kateri demeurait clouée dans sa hutte suite à une blessure au pied subie dans les jours précédents.

Le Jésuite, faisant la tournée dans les jours suivants, rencontra Kateri et reconnut en elle une personne spéciale. Plusieurs discussions et sermons conduisirent à son baptême le jour de Pâques (14 avril 1676) d’où son prénom chrétien de Catherine (Kateri).

Son baptême, consécutif à ses refus répétés de se marier, la fit rejeter de ses pairs sous l’influence de ses tantes. Elle subit leur mépris et leurs persécutions.

Conseillée par le P. De Lamberville, elle décida de s’enfuir à la mission Saint-François-Xavier récemment déménagée à l’ouest de La Prairie sur le territoire actuel de Ville Sainte-Catherine.

Une lettre de présentation de De Lamberville au confrère en charge de la mission dit : « Je vous envoie un trésor. Prenez-en le plus grand soin. »

Une vieille Amérindienne de la mission, Anastasie TAGONHATSIONGO, accueillit la fugitive et la prit sous son aile. Kateri se mit à assister aux trois messes quotidiennes (la première à 4 h, avant le départ des chasseurs).

Elle se lia d’amitié avec une jeune veuve Onneyout et élabora avec elle le projet de fonder une congrégation de religieuses amérindiennes. Leur projet fut rejeté par les autorités religieuses. – Quelque 50 ans plus tard, un projet identique vit le jour au Mexique.

Kateri fit sa première communion à Noël de 1677 et, à Pâques 1678, suite à sa deuxième communion, joignit les rangs de la Société de la Sainte-Famille qu’avait créée Mgr De Laval en 1671 pour les pieuses gens de la colonie.

Le 25 mars 1679, elle prononça un vœu privé de virginité perpétuelle et se consacra à la Vierge Marie.

En janvier suivant, bien que souffrant d’une forte fièvre, elle accompagna une co-paroissienne pour ses courses à La Prairie.

Malheureusement, son état empira. Le mardi de la Semaine Sainte, on lui administra les derniers sacrements et elle s’éteint le lendemain après avoir fait ses adieux à ses amies et connaissances.

Sa réputation s’est rapidement étendue et de nombreuses faveurs ont été attribuées à son intercession après sa mort.

Le 3 janvier 1943, le Pape Pie XII lui décerna le titre de Vénérable, première étape vers la reconnaissance de sa sainteté.

Source : Québec-Histoire, Vol. 1, Nº 3-4, 1971.

(Archives du Canada)

Le premier enfant baptisé à La Prairie un jour de l’an fut Marie-Anne BARROIS en 1680, fille d’Antoine m. Anne LEBER. Il était chirurgien. Il serait décédé entre 1684 et 1689 en Nouvelle-Hollande (l’état de New York actuel).

Il fallut attendre 1735 pour le premier baptême du 25 décembre. Ce fut celui de Marguerite LONGTIN, fille de Gabriel m. Marguerite DENIGER

Avis de recherche

Aux fins de recherches historiques autant que généalogiques, nous essayons d’agrémenter la bibliothèque de volumes et de collections variés et jugés essentiels, que complètent les Fonds d’archives.

Les membres et les chercheurs ont ainsi à leur disposition des outils de grande valeur, ce qui leur évite des déplacements vers d’autres centres.

Certaines de nos collections sont incomplètes, situation que nous aimerions changer et dont nous faisons un objectif pour 2002.

Nous faisons appel à votre aide pour combler les vides. La liste suivante est partielle mais compte parmi les priorités.

- Vol. XVIII Inventaire des greffes de notaire du Régime français, Louis Chambellon, 1ère partie, 1692-1702

- Vol. 42 Rapport de l’archiviste de la Province de Québec, période 1961-1964

- Revue d’histoire de l’Amérique française, Vol. 11 à 55 (1957 à 2001), plusieurs numéros absents

- PRDH Volumes 18 à 26 et 31 à 35

- Bulletin de recherches historiques (BRH), Numéros 1 à 28 (1895 à 1922)

- Bulletin de recherches historiques (BRH), Index, Vol. III, 1895-1925

Si vous possédez l’un ou l’autre de ces volumes et que vous daigniez en faire don à la Société, votre geste serait grandement apprécié et vous auriez toute notre reconnaissance.

Nous apprécierions également être avisés si certains de ces ouvrages devenaient disponibles dans une librairie de livres usagés, ventes de liquidation, marchés aux puces, etc.

À vendre

Plusieurs numéros des Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française.

Liquidés à un prix d’aubaine : 3 $ chacun.

S’adresser au local de la SHLM.

Nous atteignons, cette année, notre trentième année d’existence. La majorité des fondateurs de notre Société (un seul nous a quittés) a pu suivre avec satisfaction, de très près ou d’un peu plus loin, le développement de l’organisme et l’évolution des objectifs qu’ils avaient fixés au moment de son institution.

Leur action était un geste d’intérêt, d’amour, de passion même pour l’histoire locale de La Prairie et de ses influences sur la colonisation et la transformation de la région.

Tous, au moment de notre adhésion et en nous associant aux activités régulières ou particulières, nous partageons un peu de cette passion.

À l’aube de cette quatrième décennie, je vous invite à un instant de réflexion sur vos possibilités de participation à la continuité du rêve des fondateurs et des défis que vous vous sentez prêts à relever pour assurer la progression de la Société.

Je souhaite également que, la période des célébrations de fin et de début d’année maintenant passée, chacun renouvelle son appartenance à notre organisme et même contribue à son recrutement en invitant amis et connaissances à joindre nos rangs.

Dans un autre ordre d’idées, je rappelle que notre local est maintenant ouvert le 2ème lundi du mois en soirée pour les membres qui veulent travailler à leurs recherches généalogiques.

Jean L’HEUREUX, Président

Nos conférences mensuelles :

Maintenant le 3ème mardi du mois, donc

janvier : le 15 et février : le 19

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mme Lise DUBOIS, Brossard, 248

Appel à tous

Nous entreprenons la création d’une nouvelle banque de données à l’image de celle qui a été faite pour La Prairie. Celle-ci se rapporterait aux baptêmes, mariages et décès de Saint-Philippe (BMS Phil.).

Pour débuter rapidement, nous faisons appel à tous ceux qui, en cours de recherches généalogiques sur leur ascendance familiale, ont relevé des données de cet ordre.

Nous apprécierions beaucoup :

a) faire copie de vos données pour les incorporer dans notre BMS;

b) si vous avez trouvé certaines de ces données dans des volumes d’histoire ou de généalogies de familles, en connaître la référence.

Nous vous en remercions à l’avance, cela nous sera éminemment utile. Cette nouvelle banque de données sera également très profitable pour les visiteurs et une réponse rapide aux demandes régulières que nous recevons de descendants des vieilles familles de La Prairie.

ISSN

À partir de cette édition, vous remarquerez, dans le cartouche en p. 8, une nouvelle inscription : ISSN 1499-7312. C’est un numéro d’identification de notre bulletin auprès des archives québécoises et canadiennes auxquelles deux exemplaires de chaque parution seront remis pour classification et conservation.

Notre bulletin, répondant ainsi aux exigences de la loi, rejoint des milliers de périodiques dans notre patrimoine archivistique.

Hommage aux membres fondateurs

Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2001, une résolution a été votée en faveur de reconnaître la participation émérite des fondateurs de la Société en leur octroyant le titre de membres honoraires à vie à l’occasion du 30e anniversaire de fondation.

Les fondateurs, requérants des lettres patentes, étaient Messieurs Réal LEGAULT, S-Yves DUCLOS, Ernest ROCHETTE et Réal CUILLERRIER ainsi que Mesdames Claudette HOUDE et Denise LANDRY.

De ces personnes, seul Ernest ROCHETTE est décédé.

Selon nos règlements généraux, révisés et adoptés à la même assemblée, les membres honoraires jouissent des mêmes privilèges que les membres réguliers avec, toutefois, exemption du paiement annuel de la carte de membre.

A.G. de la Fondation de la SHLM

La Fondation tiendra sa première assemblée annuelle le 22 janvier 2002 à 19 h au local de la Société, 249, rue Sainte-Marie, La Prairie.

Lors de cet événement, vous pourrez prendre connaissance des objectifs et des accomplissements de la Fondation depuis les deux dernières années.

Je me joins à M. Jean-Eudes GAGNON, président de la Fondation, pour vous inviter à cette soirée.

Jean L’Heureux, président

Recherches généalogiques en France grâce au Fichier Origine

par : M. Marcel FOURNIER, historien, généalogiste, Prés. SGCF

Le Fichier Origine est le répertoire informatisé des actes français et étrangers sur les origines familiales des émigrants français et autres établis au Canada des origines à 1865.

Le dépouillement et la publication des actes de naissance et de baptême de ces émigrants sont le résultat d’une entente franco-québécoise regroupant plusieurs organismes.

Réf. www.genealogie.com/fichier.origine

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.

Rédaction : Gilbert Beaulieu (361); Laurent Houde (277); Jean L’Heureux (179); Raymond Monette (284)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, décembre 2001

« La Société historique de La Prairie de la Magdeleine offre aux chercheurs des archives privées d’une valeur indéniable. La conservation des différents fonds d’archives permet de préserver la mémoire des gens et des événements qui ont fait l’histoire de La Prairie et de sa région riche d’un passé de plus de 330 ans. »

« Toutes les descriptions des fonds d’archives privées de la SHLM ont été faites conformément aux règles pour la description des documents d’archives (RDDA) créées par le Bureau canadien des Archives en 1990.

Ces règles constituent un outil essentiel en archivistique, puisqu’elles assurent l’uniformité, et ainsi une compréhension universelle, des descriptions de documents d’archives. »

(Extraits de la présentation de L’état général des fonds par Martine ROUSSEAU, Archiviste)

Les fonds d’archives de la Société sont volumineux et proviennent de plusieurs sources privées et publiques.

On y trouve des documents de tous ordres sur la grande et la petite histoire de La Prairie, sur ses habitants, ses commerces, ses institutions, etc.

Les fonds comportent des milliers de photographies, des copies de cartes anciennes, un grand nombre de généalogies, de nombreuses coupures de journaux, des copies de documents juridiques, quantité de copies de pages de correspondance…

Ceux qui ont accès à l’internet peuvent prendre connaissance de l’étendue de nos archives et en identifier le contenu sur le site propre de la Société au titre Archives (www.laprairie-shlm.com).

Les visiteurs au siège social peuvent également se familiariser avec nos fonds.

Périodiquement, nous vous présenterons succinctement l’un ou l’autre des fonds qui composent nos archives.

« Les passionnées d’histoire pourront faire de belles découvertes dans l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie, tandis que les chercheurs disposeront d’une documentation généalogique et historique d’une grande valeur. »

La préservation du patrimoine bâti du Vieux-La Prairie constituait une des principales raisons pour la fondation de la Société d'histoire dc La Prairie de la Magdeleine (SHLM) en 1912. Depuis ce temps, la valeur de notre héritage collectif a été reconnue par le gouvernement québécois en le déclarant arrondissement historique en 1975.

Malgré tous les efforts de sensibilisation de la Société et la protection accordée par Québec, la lutte pour la préservation de ce patrimoine n'est jamais terminée. Bien entendu, l'usure du temps et les incendies menacent toujours les précieux témoins de notre passé.

Un argument majeur à l'encontre de la préservation des bâtiments anciens est d'ordre économique. Tout le monde sait qu'il est plus coûteux de rénover un ancien édifice que d'en construire tin neuf plus encore, suite â un abandon prolongé.

La perspective des sommes à verser pour la sauvegarde du patrimoine doit être considérée comme un investissement dont les bénéfices ne sont pas toujours évidents à. cour ternie.

On peut citer comme exemple les fortifications de la ville

de Québec qui ont bien failli tomber sous le pic des démolisseurs au 19e siècle, suite à la pression des commerçants de l'époque qui voyaient là un frein au développement économique de la ville. Il a fallu tout le poids et l'influence du gouverneur, Lord Dufferin, pour qu'on sauve ce précieux patrimoine. Peut-on imaginer, aujourd'hui, Québec sans ses vieux murs? Si la « vieille capitale » fait maintenant partie du patrimoine mondial reconnu par l'Unesco, c'est grâce, entre autres, à ses anciennes fortifications.

Si, aux yeux de certains, le Vieux-La Prairie ne présente pas le caractère prestigieux du Vieux-Québec, il n'en est pas moins important pour autant. Sa valeur pédagogique et historique a été reconnue depuis longtemps. Il forme une entité dont les composantes sont essentielles à la compréhension du tout.

En effet, le Vieux-La Prairie constitue un rare témoignage d'un centre urbain ancien sur la Rive-Sud.

De plus, la richesse de l'histoire de La Prairie est due en grande partie à sa situation au cœur de la principale voie dc communication avec les États-Unis.

Le visiteur contemporain peut difficilement soupçonner l'intense activité économique et sociale qui régnait en cc lieu de transit, de commerce et de manutention que constituait le La Prairie d'autrefois. C'est pourquoi on y retrouvait de nombreux hôtels. Le dernier témoignage en est l’édifice du « Bar Tourist ».

Il semble que près de 30 ans de sensibilisation et de nombreux investissements effectués par les pouvoirs publics, tant au niveau provincial qu'au niveau municipal, n'ont pas réussi à convaincre tout le monde de l'importance du Vieux-La Prairie.

Les bâtiments anciens sont autant de témoignages tangibles qui aident à reconstituer notre riche Passé. À chaque année, des milliers de visiteurs, — dont des étudiants, historiens, archéologues et touristes — explorent le milieu historique que nous avons préservé.

En plus des retombées économiques conséquentes non négligeables pour notre région, le Vieux-La Prairie constitue une richesse pédagogique essentielle pour la Rive-Sud et le Québec.

Chaque destruction d'un dénient de ce précieux patrimoine enlève des informations fondamentales à la compréhension et à la vulgarisation de notre histoire.

Heureusement, nos élus municipaux ont compris depuis plusieurs années l'importance de cet héritage.

Il est maintenant de la responsabilité de chaque citoyen de faire en sorte que cette prise de conscience ne faiblisse pas et que la population en général soit de plus en plus au fait de comprendre et d’apprécier l’importance de la préservation du patrimoine bâti.

Plus de 100 ans d’histoire

J’ai horreur du bruit ! J’ai toujours détesté les bruits forts et trépidants. Je ne peux, par exemple, fréquenter les clubs et boîtes de nuit avec leur musique assourdissante : je ressens les vibrations jusque dans les os et cela me donne mal à la tête. Les vrombissements de camions, de voitures et de motos m’horripilent particulièrement.

Un jour, il y a une couple d’année, ma mère, témoin d’une de mes réactions et réceptrice de mes commentaires, m’a découvert la cause de cette phobie.

Jeunes mariés, à la fin des années ’30, mes parents s’étaient expatriés des Cantons de l’Est vers Montréal, au pied de l’Oratoire Saint-Joseph dans le quartier Côte-des-Neiges.

Un dimanche, alors que ma mère était enceinte de moi, mon père l’emmena à La Prairie, au Parc Kempton, pour les courses de ‘stock cars’. Chaque fois que les autos passaient devant l’estrade, je lui donnais, m’a-t-elle conté, des coups de pieds furieux, assez dérangeants et même douloureux pour qu’ils dussent quitter l’estrade et s’éloigner du parc. C’est là l’origine de mon dégoût du bruit.

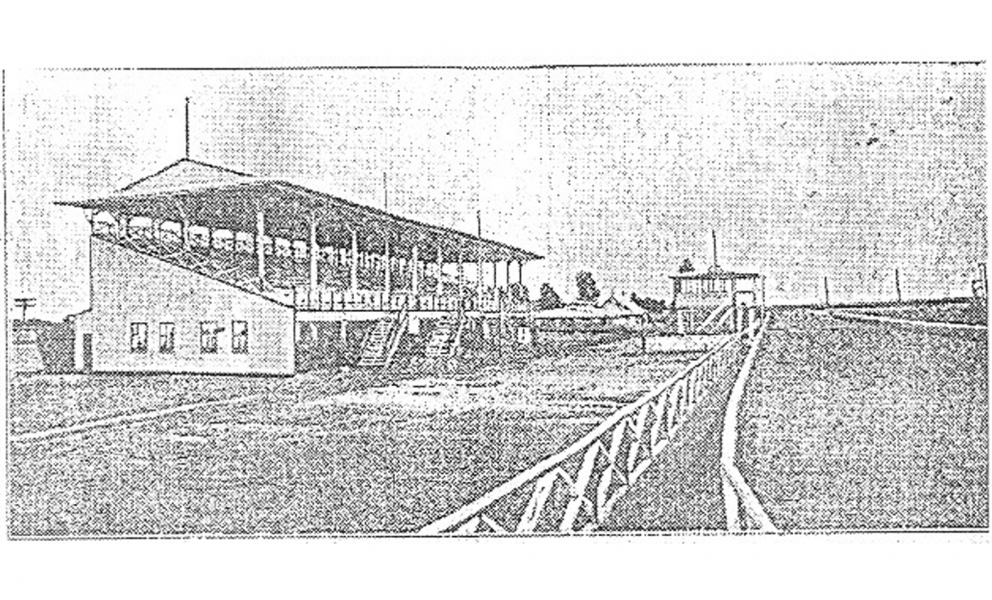

Le Parc Kempton a occupé le paysage de la Commune de La Prairie pendant plusieurs décennies. Il était situé à l’emplacement actuel du Marché des jardiniers, sur le Chemin de Saint-Jean, adjacent au cimetière paroissial.

Les « Canadiens » ont toujours été reconnus pour leur goût des beaux et bons chevaux. La littérature ancienne en parle abondamment et cite plusieurs cas de rivalités – souvent même trans-générations – entre propriétaires de chevaux qui n’hésitaient pas à courser entre eux sur les voies publiques d’alors. De nombreuses querelles ont ainsi pris jour dans bon nombre de villages.

La Prairie a une longue histoire dans le domaine des courses de chevaux au Québec.

Dès 1830, soit 77 ans avant la création de Blue Bonnets, le journal La Minerve, publié à Montréal, annonçait des courses de chevaux tenues à Laprairie sur le site de « l’ancienne carrière ». (Édition du 16 sept. 1830).

En 1844, le Chemin de fer annonçait un horaire spécial pour la durée des courses à Laprairie, tenues du 13 au 15 août. La deuxième journée de ces courses fut d’ailleurs marquée d’une fraude montée par les teneurs de paris, laquelle fraude a mené à la disqualification du favori.

Le 19 juin 1876 était créée l’Association du Club des courses de Laprairie qui obtenait du Syndic de la Commune un bail de cinq ans avec obligation de tracer un chemin et réaliser un « rond de courses & accessoires », et « exploiter le rond de courses, tout en procurant la récréation de l’esprit & le délassement du corps ». (Roberge, N° 757, 19-06-1876) Parmi les sociétaires fondateurs, on retrouve – pour n’en nommer que quelques-uns -, des de Lorimier, Brossard, Brosseau, Bourassa, Barbeau, Normandin et Perras.

Le 7 juillet 1913, le conseil municipal autorise la Société d’agriculture du comté de Laprairie à établir un site d’exposition permanent sur un terrain de 30 arpents situé à la Commune près du cimetière et d’y construire les constructions pertinentes avec rond de courses et autres dépendances.

On y avait même inauguré une matinée des dames le jeudi, avec guichet particulier et un service de messagers/commissionnaires pour effectuer leurs paris et leurs commandes de breuvages et de nourriture.

Dès lors, plusieurs organismes sous-contractants se sont succédés pour l’organisation et la gestion de ces courses. Entre autres, on peut retenir la Société du Parc Boulevard Édouard VII, le Kempton Jockey Club, Holman-Fleming, The Breeders Racing, le Manitoba Jockey Club, Seven Counties Short Ship Circuit…

Les journaux de l’époque donnaient de longs comptes rendus sur l’ouverture de la saison, les programmes, les résultats des courses, etc.

Les courses étaient populaires et attiraient les résidents de la région et plus particulièrement de Montréal. Dans les années ’20, le Grand Tronc organisait deux trains spéciaux partant de la Gare Bonaventure avec tarif unique de 1 $ couvrant l’aller-retour. Une compagnie de taxis – La Cie de Taxi Kennedy – mettait 40 voitures au service des amateurs montréalais (1 $ aller seulement) et 4 autobus.

Le coût d’admission était alors de 25 c, et les bourses, qui ne dépassaient pas 100 $ au gagnant dans la première décennie, atteignaient jusqu’à 400 $ dans la décennie suivante.

À l’origine dévolue aux courses de chevaux Trot et Amble de 5 et 6 furlongs (1 furlong = 201, 17 mètres), on y tint également des courses de 1 mille et plus, et occasionnellement de 5 milles (1915), avant d’y admettre des courses de motos et de ‘stock cars’.

En 1922, on inaugurait une nouvelle estrade réputée offrir 4000 sièges et de bâtiments neufs. Une tornade en emporta le toit en 1933 ( ?), la foudre rasa l’estrade en 1941 et, le 25 juillet 1953, l’estrade était complètement la proie des flammes.

Le journal L’Éveil, hebdomadaire couvrant la région de La Prairie et Saint-Rémi, fait la une avec cet incendie et annonce, en page 7, l’ouverture du Noël Raceway sur le boulevard Taschereau, près de la rivière Saint-Jacques, une piste dédiée exclusivement aux ‘stock cars’.

Le terrain de la Société d’agriculture est occupé par le Marché des Jardiniers depuis 1967.

Source : Fonds Élisée Choquet, dossier 4.154

Après la signature avec les Amérindiens de la Grande Paix de 1701, la Seigneurie connaît une croissance démographique de 200 %. Le notaire Barrette établit à 1650 personnes la population de La Prairie en 1752.

À l’époque de la Conquête, 80 % des terres sont concédées, et le territoire entier de la Seigneurie sera colonisé vers la fin du siècle. Or l’autorité pontificale (Clément XIV) dissout la Compagnie de Jésus en 1773.

Qu’advient-il alors de la Commune ? Par le traité de Paris (1763), l’Angleterre en reconnaît le droit de propriété aux Jésuites. Peu intéressés à résider dans l’ancienne colonie française, les Pères Jésuites de La Prairie quittent pour leur mère-patrie. Seul le Père Casot choisit d’y demeurer.

Il continue de percevoir les redevances seigneuriales même après 1773, année de la dissolution de la Compagnie de Jésus par l’autorité pontificale.

Peu de temps après le décès de Père Casot, en 1800, la couronne britannique s’instaure « administrateur des biens des Jésuites ». En conséquence, les agents qu’elle nomme perçoivent annuellement les rentes payées par les « ayant droits ».

Les sommes ainsi perçues sont affectées à l’éducation dans la colonie anglaise.

Le Pape Pie VII réhabilite l’Ordre des Jésuites en 1814. Quelques religieux reviennent dans la région de La Prairie en 1842 et revendiquent leurs droits sur les sommes versées par les colons pour l’utilisation de la Commune.

Londres avait cédé l’administration des sommes perçues à la Province du Canada en 1832. Le litige traîne en longueur, la situation se maintient jusqu’à la Confédération (1867). Ottawa accorde alors à la Province de Québec les bénéfices financiers des Biens des Jésuites.

L’autorité provinciale, soucieuse de rendre justice aux propriétaires de la Commune, initie des négociations qui aboutissent finalement, en 1889, à un règlement qui obtient l’assentiment de toutes les parties.

Le trésor public verse à l’Église catholique, une indemnité de 400 000 $ en échange d’une renonciation à toute revendication future.

Cependant, cette entente n’abolit pas l’obligation qu’ont les censitaires de payer les redevances établies pour l’utilisation de la Commune, qu’on y envoie ou non ses animaux.

L’étalement du Village diminue la superficie du pré communal qui devient de moins en moins employé : les fermiers disposent d’un enclos sur leurs propres terres et leurs bêtes y sont gardées en pacage.

Les Jésuites, propriétaires de la Commune, souhaitent négocier avec les « ayants droit » une entente qui, en toute justice, les rendrait libres de disposer de leurs terres en supprimant leurs obligations envers les censitaires.

Il leur faudra attendre les années 1960 pour que les négociations s’engagent. Les « syndics », représentants élus par les « ayants droits », soumettent aux Jésuites certaines sommes à verser à titre de règlement. Les deux parties s’entendent sur une compensation de 350 000 $.

Trouver dans les registres municipaux les noms de tous les propriétaires résidant actuellement sur le territoire de la Commune de 1861 exige quelques années. Le Gouvernement du Québec sanctionne par une loi, en 1966, l’entente finalement intervenue.

Le 350 000 $ est divisé en quotes-parts plutôt minimes et plusieurs « ayants droits » reçoivent 30 $ et plus.

Les Jésuites, propriétaires de plein droit, deviennent alors libres de disposer des terrains du pré communal non concédés ni expropriés. Les acheteurs ne tardent pas à se présenter.

Après 270 ans, la Commune de La Prairie cesse d’exister, son existence passe à l’histoire.

Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.

Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.

Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.

Pour y participer, il suffit de nous faire parvenir un court résumé de votre questionnement en n’oubliant pas les éléments essentiels à bien identifier l’objet de votre recherche.

Nous publierons l’objet de votre recherche dans cette chronique, ainsi que la réponse obtenue le cas échéant.

Les questions et réponses seront numérotées successivement afin de les identifier adéquatement : Questions = Q 1, 2, 3… Réponses = R 1, 2, 3…

Exceptionnellement, pour illustrer le genre de problème que vous pouvez rencontrer et soumettre, nous vous communiquerons quelques exemples un peu plus détaillés.

Q. 2 Rose-Délima DESMARAIS

Elle a épousé Louis MINGO (fils de Alfred m. Louise HEVEY/AVERY/HAVERY) le 16 sept. 1895 à Anoka, Minnesota.

Veuve, elle a marié Oscar TÉTRAULT, le 12 octobre 1932 à Farnham (Québec), Louis MINGO était venu s’établir au pays de ses ancêtres avec sa famille.

Selon la tradition familiale, elle serait née à Saint-Liboire, Cté Saint-Hyacinthe, le 31 mai 1872.

Recherche ses parents pour pouvoir remonter sa lignée.

Dons

La Société a bénéficié dernièrement de deux donations importantes en quantité et en qualité pour les recherches en histoire et en généalogie.

La famille de M. Germain BELVAL et le Collège de Bois-de-Boulogne se méritent nos plus profonds remerciements.

À la première, nous devons la collection des recherches généalogiques sur la famille BELVAL et plusieurs documents sur les histoires de famille ainsi que 29 des 30 volumes de la série Nos Ancêtres, publiée par Sainte-Anne-de-Beaupré.

Au second sont attribuées des séries anciennes de volumes d’histoire du Canada en anglais et plusieurs autres volumes.

Reliure

Depuis la fin de septembre, avec la collaboration de M. Philippe BOURDEAU, les responsables ont continué leur travail de reliure et ajouté sur les tablettes 123 volumes fraîchement reliées.

Il importe de souligner que M. BOURDEAU ne requiert de la SHLM que le paiement du matériel utilisé. Notre gratitude lui est acquise.

Nouveautés

Notre collection des Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française est maintenant complétée et reliée. Elle n’attend que votre consultation.

Voici, par ailleurs, une liste partielle de nos dernières acquisitions :

- Dictionnaire Littré, 1876

- Dictionnaire historique des Canadiens et des métis français de l’Ouest. 1908

- Histoire de la Nouvelle-France. Tome III. CHARLEVOIX, 1744

- Mélanges historiques, 1 à 10. Benjamin SULTE, 1918.

- Description topographique de la province de Bas-Canada. Joseph BOUCHETTE, 1815.

- Description topographique de tous les territoires britanniques au Canada. Joseph BOUCHETTE, 1831.

- Jugements et délibérations du Conseil Souverain, livres 1 à 8

À vendre

Plusieurs numéros des Mémoires de la Société de généalogie canadienne-française. Liquidés à un pris d’aubaine : 3$ chacun. S’adresser au local de la SHLM.

« Le premier sapin de Noël au Canada fut fait en 1781 à Sorel par la baronne Charlotte Von Riedesel, épouse du général Friedrich Von Riedesel.

Le général fut envoyé, en 1776, par le Duc de Brunswick avec son régiment allemand, à la demande du roi d’Angleterre, pour combattre les Américains aux côtés des soldats anglais.

Son épouse le rejoignit en 1777 avec leurs trois enfants.

Le sapin de Noël est une coutume du Moyen-Âge dans les pays germaniques dont voici la signification :

Le vert du sapin symbolise l’éternelle jeunesse et l’éternité de Dieu ;

Couvert de fruits et de friandises, il exprime la volonté de Dieu de nourrir ses enfants ;

Illuminé de chandelles, il évoque l’espoir sans fin de l’humanité en la gloire de Dieu.

Le baron et la baronne Von Riedesel regagnèrent l’Allemagne le 4 août 1783 à bord du voilier le « Québec ».

Le baron s’endormira pour ne plus se réveiller le 6 janvier 1800, des suites d’une mauvais grippe, à l’âge de 62 ans et son épouse mourra subitement à Berlin le 29 mars 1808 aussi à l’âge de 62 ans. »

Extraits de Charlotte et la mémoire du cœur par DESJARLAIS Lorraine et WILHELMY Jean-Pierre, Montréal, Éditions Libre Expression, 1999, p. 391

Cette coutume n’était pas un fait des Amérindiens. Elle a été créée au 11e s. en Angleterre par Godwin of Essex qui offrit une prime pour chaque scalp ennemi. Les Hollandais et les Anglais, désirant étendre leurs possessions et leurs frontières dans les premiers jours de la colonie, payaient une prime pour les scalps amérindiens. Les tribus de la Nouvelle-Angleterre adoptèrent cette pratique barbare par vengeance, puis envers leurs propres ennemis. Bientôt très répandue, la pratique se perpétua jusque tard au 18e siècle.

L’année 2001, la véritable première année du nouveau millénaire, débute celui-ci avec fracas.

L’incompréhension, la crainte, la peur même, ont envahi nos vies à tous. Les événements du 11 septembre dernier et ceux qui en découlent multiplient leurs impacts dans la vie quotidienne de beaucoup de gens. Les organismes publics et plein d’entreprises privées subissent les contrecoups de cette tragédie. Tout le monde le reconnaît ouvertement ou dans le secret de son cœur : la vie ne sera plus pareille.

Un vieux dicton me vient en tête : « C’est peut-être un mal pour un bien ! ».

Sans faire l’apologie de la guerre – sous quelque forme qu’elle se présente -, l’histoire, qui a enregistré d’innombrables conflits de l’humanité, nous montre que l’espèce humaine, malgré ses fautes et ses manquements, continue à évoluer lentement vers un état que nous pouvons qualifier de meilleur.

Plus que jamais, quelles que soient nos croyances, nous devons adhérer à l’esprit traditionnel de Noël et du Nouvel An : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! ». Nos souhaits personnels à notre entourage et nos vœux pour la planète entière doivent être imprégnés de ce message.

Que la réflexion sur les événements récents nous conduise à la connaissance et à la compréhension des autres, de ceux qui sont différents de nous par leur histoire, leur culture, leur origine géographique.

Souhaitons-nous la paix intérieure, l’amour des autres autant que de soi. Invitons-nous à partager avec nos proches, nos voisins, notre milieu, des préoccupations qui surpassent le simple aspect du bien-être matériel

Une bonne et heureuse année à tous, de ma part et de celle du conseil d’administration.

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mr John P. PAYSENO, Seattle, USA (406)

M. Jean-Guy THERRIEN, La Prairie (352)

Correction :

Notre bénévole inscrite dans la dernière édition à la tâche de la recherche généalogique pour la Société est Mme Liliane Saint-Jean et non Diane.

Renouvellement de la carte de membre

Pour bénéficier de tous les avantages de votre carte de membre, il est recommandé de la renouveler avant son expiration, c’est-à-dire avant le 31 décembre.

Avis important

Veuillez noter qu’à partir de janvier 2002, nos conférences mensuelles se tiendront dorénavant le troisième mercredi du mois au local de la Société.

Nos prochaines conférences

À noter :

15 janvier :

Recherches généalogiques en France grâce au Fichier Origine

Par : M. Marcel FOURNIER, historien, généalogiste, Prés. SGCF

19 février :

Résultat des fouilles archéologiques 2000-2001 à La Prairie

Par : Mme Hélène CÔTÉ, archéologue chargée de projet

Attention généalogistes !

À partir du lundi, 10 décembre et ce, à tous les 2e lundi du mois, notre local sera ouvert de 19 h à 22 h pour la recherche généalogique.

Cette ouverture est pour favoriser principalement ceux qui ne sont pas disponibles le jour, mais n’est pas restreinte à ces personnes.

N’oubliez pas de réserver cette soirée dans votre agenda.

Vous avez exercé un métier aujourd’hui disparu ou complètement transformé ! Vous connaissez quelqu’un qui a exercé un métier aujourd’hui disparu ou complètement transformé ! Vous avez des photos relatives à ce métier ! Il vous reste encore certains outils de ce métier !

Prière de contacter Gilbert Beaulieu au 450-465-8318 ou laissez un message à la SHLM (450-659-1393). Avec l’abandon, ces métiers tombent dans l’oubli. Il est important d’en sauvegarder la mémoire et autant que possible les trucs et secrets. Participez à cette démarche de préservation de notre patrimoine artisan.

Quand le premier téléphone a-t-il été installé à La Prairie ?

Réponse dans le prochain numéro

Notre conférence en janvier :

Recherches généalogiques en France avec Fichier Origine

Éditeur : Société d'histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Collaborateurs :

Coordination :

Johanne McLean

Rédaction :

Charles Beaudry (302)

Gilbert Beaulieu (361)

Claudette Houde (126)

Jean L’Heureux (179)

Révision :

Gilbert Beaulieu (361)

Claudette Houde (126)

Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, novembre 2001

Le grand-père de mon arrière-grand-père s’appelait Paul LANCTÔT, marié, le 22 octobre 1804 à Saint-Constant, à Agnès LEFEBVRE.

Quatre générations de cette lignée maternelle ayant vécu à et aux environs de La Prairie, je me suis intéressé, il y a longtemps, à l’histoire de La Prairie et de sa région.

Par mes lectures, je savais qu’un dénommé Paul LANCTÔT, 34 ans, faisait partie des victimes du naufrage de la barque du capitaine Joseph BROSSEAU, le 14 mai 1869. Était-ce mon ancêtre ou un lointain cousin?

Mes recherches m’ont d’abord appris que ce Paul L. n’avait eu qu’un enfant nommé Paul-David. Or j’ai Paul-David LANCTÔT comme fils de notre Paul. J’ai pu vérifier que la mère de Paul-David, Agnès LEFEBVRE, veuve de Paul L., convolait en secondes noces avec un certain François Facet (Fasset?, Fawcet?) à Saint-Constant en 1820.

L’hypothèse que notre Paul L. fut celui qui périt dans les eaux violentes du Saint-Laurent s’affirmait de plus en plus réelle. Une jeune veuve avec un enfant en bas âge avait, à cette époque, une obligation sociale et financière de trouver rapidement un mari qui la prendrait sous son aile avec son enfant.