Au jour le jour, avril 2003

Activités du cercle des Fermières en septembre 1917

La visite des serres et jardins modèles de la Côte-des-Neiges, projetée par nos fermières de La Prairie,

a été remise à cause du mauvais temps au lundi 3 septembre 1917. Elles en ont profité pour inviter aussi celles de St-Constant, en leur donnant rendez-vous à la Station de la « Montréal & Southern Railway, rue McGill. L’excursion coûte 60 cents par personne pour l’aller et retour, dîner compris.

A l’arrivée à la gare Mc Gill à 9.30, un tramway spécial les conduira tout droit à l’oratoire St-Joseph ou du frère André. Il y aura une conférence agricole, au collège Notre-Dame des Pères de Ste-Croix qui sera continuée sur les terrains à visiter, puis au dîner, entretien et discours, le tout couronné par le chant du salut et la visite de la célèbre serre des Mckenna, près du cimetière de la Côte-Des-Neiges.

Une exposition par la suite sera organisée par la Société d’Agriculture du comté de La Prairie. Le cercle des Fermières aimerait y montrer son savoir-faire. Les citoyens ont ensemencé des lots vacants au nombre d’une centaine. Le Dr Brisson suggère qu’il y ait un prix d’encouragement au jardin le mieux cultivé pour stimuler le progrès agricole.

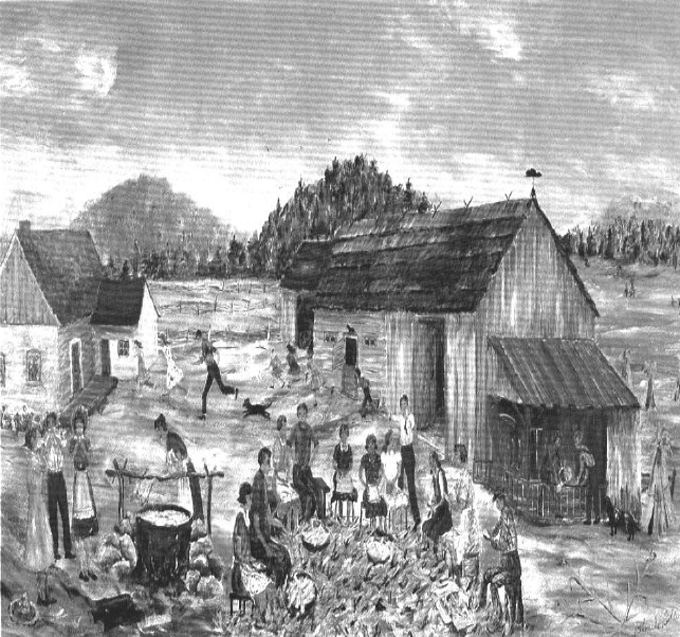

Un poulailler modèle à La Prairie

Le Dr Brisson, qui a toujours des projets en tête, veut faire construire un poulailler modèle, en coopération avec la Coopérative Agricole et le Cercle des fermières de La Prairie. Il sollicite l’aide du Ministère de l’Agriculture.

L’endroit est déjà trouvé, il sera sur la propriété du couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame (la Maison à tout le monde). Tout ce que le Gouvernement leur donne est une brochure qui explique comment diriger les travaux et aider à la construction. Évidemment, il est bien déçu, étant donné que les moyens à leur disposition sont bien modestes. Il décide de refaire une autre demande pour payer la main d’œuvre et pour l’achat des matériaux.

Le poulailler en question devait avoir 25 pieds par 15. Il voulait en faire un modèle pour les fermes parce que, dit-il, il y a un grand désir de réformer les bâtisses désuètes et même de les renouveler entièrement.

Bientôt les matériaux de construction sont réunis et le travail peut commencer, mais l’aménagement et le mobilier posent problème car il veut une installation de première classe. Il fait donc appel aux corps publics de La Prairie pour une cinquantaine de piastres et les Religieuses de la Congrégation Notre-Dame pour une somme égale. Il espère du Ministère de l’Agriculture qu’il complètera le montant requis.

Il invite donc des gens pour l’inauguration du poulailler modèle en particulier le Frère Liguori, directeur du Service Avicole à La Trappe d’Oka. Il lui demande de fixer une date qui lui convient pour présider à cet événement. Il annonce triomphalement que les travaux sont terminés au coût de $300, le ler octobre 1917.

Par la suite, on a peint le poulailler et construit un double enclos pour les volailles.

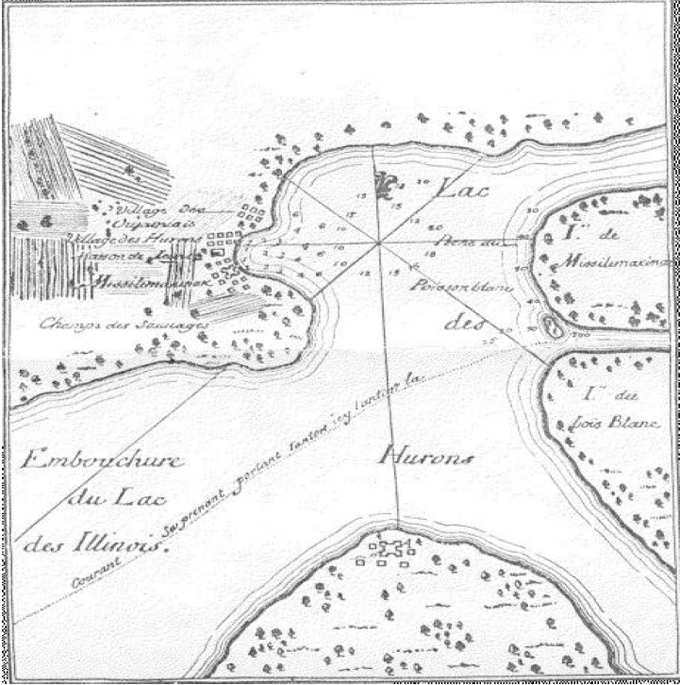

Sous les régimes français et anglais, on appelait « Voyageur » ceux qui étaient engagés pour la traite des fourrures. Avant l’occupation anglaise, beaucoup de colons français partirent « au pays d’en Haut », avec Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Celui-ci fut gouverneur de la Louisiane et fonda en 1701, la ville de Détroit. En 1694, il fut nommé commandant du poste de Michilimakinac, près du Lac Supérieur.

De Missilimakinac en traversant le lac des Illinois on va dans la baye des Puans. Estant a l’extrémité meridonale de cette baye on trouve l’Embouchure d’une rivière nomée la ru des Puans, la qu’elle serpente beaucoup et a plusieurs petits lacs et etangs de Castors; après l’avoir remonté sur environ 100 lieues on fait un portage d’une lieue pour embarquer sur la rivère Ouisconsin la qu’elle va se rendre dans le Missisipi a 70 lieues du portage.

A ce poste s’appelle Missilimakinak, les François ont abandonné l’ancien, parce que lceluy la est plus comode. Il y a un for, un commandant et quelques habitans, meme des femmes Françoises. En 1716, pendant le temps de la traite il s’y trouva environ 600 hommes François coureurs de bois.

Comme plusieurs Anglais, sous le régime britannique, il s’enrichit par le commerce des fourrures. Il était associé avec Pierre Lemoyne d’Iberville. Au cours de cette période fructueuse de la traite des fourrures plusieurs Laprairiens devinrent « voyageurs », pour le compte de Cadillac.

L’un d’entre eux fut Julien Piedalue, habitant de La Prairie. À partir de 1710, Julien est engagé par Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Il est incertain si Piédalue fut canoteur, soldat ou trafiquant. Parti à l’été 1710, au fort Pont Chartrain de Détroit, il serait revenu au printemps suivant. Fait à noter, au 18e siècle, on retrouve plusieurs actes fait au nom de « La Prairie » ou « Piédalue » mais qui est en fait la même personne.

En 1715, Julien obtient une concession des Jésuites à La Fourche (greffe de Barrette, 15 mai 1715). Il est à noter que la Seigneurie des Jésuites est voisine de celle de la famille Lemoyne à Longueuil.

Après 1715, Julien semble s’être établi définitivement à La Prairie. Il épousa en premières noces Marie-Marguerite Rousseau le 23 novembre 1716 de qui il eut 3 enfants. Elle est décédée 22 février 1722 à Montréal. Devenu veuf il se remaria à Françoise Aupry, le 16 novembre 1722 à La Prairie de qui il eut 8 enfants. Il décéda le 4 septembre 1739 à La Prairie

Chaque printemps dans Montréal et les villes des banlieues, quelques semaines avant le départ des voyageurs, il y avait des embaucheurs pour recruter des novices.

Julien Piedalue/La Prairie dû être un gaillard solide car les commandants n’engageaient que des hommes robustes, la vie de voyageurs étant dure. Tous les engagés de cette époque étaient habillés d’une chemise, de mitasses de peau attachées au-dessus du genou et tenues par un cordon à la ceinture et d’une cotonnade passée entre les cuisses à la sauvage. Cet accoutrement assurait la liberté de leurs mouvements.

Le point culminant de la traite des fourrures fut sous le régime Anglais. Plusieurs marchants et négociants français et anglais firent fortune. On retrouve Pierre Guy, frère de François Guy de La Prairie, Martin Frobisher, Simon McTavish.

Dans les archives du Fonds Élisée Choquet on retrouve plusieurs noms d’hommes de la Seigneurie de La Prairie qui ont joué leur vie, « en s’exposant à des fatigues et à des privations inouïes et même à périr. » Voici quelques noms des hommes engagés au Fort Michillimakinac :

Étienne et Jacques Deno, le 9 mai 1717

Jean Boyer, 28 juillet 1705

Julien La Prairie et Joseph Vaudry 19 août 1710 Charles Diel 1er octobre 1715

Joseph Poupart 5 mars 1715

Jean-Baptiste Deniau 29 avril 1723

Jean Monet 13 mai 1723.

Dans les archives de la SHLM on trouve aussi des colons qui étaient considérés hors-la-loi puisqu’ils faisaient la traite des fourrures dans l’ombre. Ceux-ci étaient connus sous le terme coureur des bois. Ils étaient passibles de prison. Voici un texte trouvé dans les archives à cet effet :

Le 10 février 1723

Michel BEGON & a

Sur Lavis qui nous a esté donné que quelques habitans de la parroisse de la prairie de la madelaine se sont absentés sous pretese d’aller en chasse, quooy qu’il En ayent pas Eu la permission et son allés a orange dans des Canots de sauvages ayant esté rencontrés dans le Lac Champlain par un soldat anglois qui s’est reffugié en cette Colonie ;

NOUS avons commis et commetons Le S. Raimbault procureur du Roy en la jurisdiction de Montréal pour faire a la Requeste du procureur du Roy qui sera par luy nommé les poursuittes et Instructions nécessairs contre lesd. Accusés jusqu’à jugement diffinitif Exclusivement Fait a Quebe Le dix fevrier Mil sept Cent vingt Trois.

DROIT DE COMMUTATION :Expression créée à I'occasion de l'abolition de la tenure seigneuriale, pour designer l'indemnité ou la façon de calculer l'indemnité substituée par la loi aux droits casuels abolis des seigneurs.

DROIT DE MUTATION:Droit payé lors du passage de la propriété d'une tête sur une autre.

DROITS CASUELS:Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et ventes, le quint, etc. ENSAISINEMENT: Action d'ensaisiner. Acte par lequel on ensaisinait.

ENSAISINER : v. tr. Mettre en possession. Ensaisiner un contrat : en parlant d'un seigneur censier, reconnaître, par un acte, pour son nouveau tenancier, I'acquéreur d'un héritage dépendant de sa seigneurie.

FÉODAL : Relatif à un fief : château féodal, droits féodaux. Relatif à la féodalité : le régime féodal, les institutions féodales. N.B. :Même si ce mot était parfois utilisé dans le premier sens au Canada, il vaut mieux ne pas l'employer parce qu'il évoque la féodalité, laquelle n'a pas existé au Canada.

FÉODALITÉ : Régime politique et social de 1'Europe occidentale du IXe au XIIIe siècle et qui avait pour base la constitution du fief. La féodalité ne doit pas être confondue avec le régime de la seigneurie rurale, qui est plus ancien et qui lui sert de support. Elle y ajoute la prédominance d'une classe de guerriers spécialisés, des liens d'homme à homme qui remplacent la sujétion normale à un État, la disparition de la notion d’autorité publique. Voilà pourquoi il faut éviter ce mot lorsqu'on parle du régime seigneurial canadien.

FIEF : Terre ou autre bien qu'un vassal tenait d'un seigneur.

FIEF DOMINANT : Fief dont un autre relevait immédiatement.

FIEF SERVANT: Fief relevant d'un autre fief, dit « fief dominant ». (Synonyme: arrière-fief.)

FOI ET HOMMAGE : Acte d’engagement d’où découlaient les devoirs du vassal envers son seigneur. À l’époque féodale, l’homme libre, qui n’était qu’un petit propriétaire, jugeait utile ou prudent de se mettre au service d’un homme puissant. Il devenait son vassal, sans perdre sa liberté. La cérémonie de l’engagement se déroulait comme suit : le vassal, genoux, plaçait ses mains entre celles de son seigneur et devenait ainsi sont homme : c’était l’hommage ; il engageait ensuite sa foi, par un serment sur l’évangile ou sur des reliques. Le vassal promettait son entier dévouement, le seigneur sa protection.

FRANC ET COMMUN SOCCAGE: Tenure ou façon de posséder les propriétés en Angleterre, qui était la moins onéreuse pour le tenancier et qui, à l’époque dont nous parlons, était devenue une tenure franche, c'est-à-dire exempte de toute servitude ou charge.

INFÉODER : v.tr. Donner une terre pour qu'elle soit tenue en fief: inféoder une terre.

LODS: En ancien français, autorisation: ils entrèrent sans son lods. N. m. pi. Lods et ventes : droit de mutation du au seigneur lors de l’aliénation d’une censive par vente ou acte équivalent à vente. (Ordinairement un douzième.). À l’origine, le « lods » était payé par l’acquéreur, en échange de la saisine qu’il recevait; la « vente », par le vendeur.

MAINMORTABLE : Sujet au droit de mainmorte. Dont les biens sont inaliénables et, partant, soustraits aux droits de mutation : communauté mainmortable.

MAINMORTE : (Manus dans le sens de propriété.) En pratique, ce mot a pris le sens d’une restriction imposée lors de la concession d’une propriété et en vertu de laquelle les hôpitaux, les communautés, etc. n’avaient que l’usufruit de leurs biens et ne pouvaient les aliéner sans l’autorisation de celui qui avait fait la concession ou même sans son autorisation et celle du roi. Personnes de mainmorte : personnes juridiques ou morales. Collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui se produisent dans leurs membres. Biens de mainmorte : biens inaliénables des personnes de mainmorte (communautés religieuses, hospices, sociétés, etc.) MOUVANCE : État de dépendance d’un domaine par rapport au fief dont il relevait. Fief mouvant d’un autre. Droit de mouvance : droit d’un fief sur le domaine qui en relevait.

MUTATION : Passage de la propriété d’une tête sur une autre. Aliénation. Changement de propriétaire.

OUVERTURE D’UNE CRÉANCE : Entrée en possession du droit d’en exiger le paiement, « à la première mutation. Les droits du Séminaire sont ouverts ». (juge Loranger).

PRESCRIPTION : Temps au bout duquel on ne peut plus, soit contester la propriété d’un possesseur, soit poursuivre l’exécution d’une obligation ou la répression d’une infraction. Extinction, au bout d’un certain temps, du droit d’exiger quelque chose. Institution juridique fondée sur le seul écoulement du temps et produisant certains effets variables.

Le 17 février 1841, mourait, à Montréal, dans sa quatre-vingt-sixième année, madame la baronne de Longueuil, veuve de feu David-Alexandre Grant, capitaine au 84 ième régiment. Elle était le dernier rejeton de l’illustre famille des Le Moine de Longueuil.

Malgré ses deux ou trois quartiers de noblesse, la bonne dame, qui avait toujours pratiqué une des vertus chères à la bourgeoisie, l’économie, était devenue en vieillissant quelque peu bizarre; ainsi pour ne pas laisser perdre l’herbe et les baies des arbustes qui couvraient alors l’îlot situé vis-à-vis l’île Sainte-Hélène, elle y plaça des porcs en si grand nombre, que les deux propriétés en furent bientôt infectées et que l’îlot prit le nom qu’il n’a cessé de porter depuis : île aux Gorets.

À Montréal, le cheval de la baronne fut durant quelque temps aussi célèbre que le Bucéphale d’Alexandre. Obéissant à ses idées d’économie, la dame de Longueuil avait attelé à sa voiture aux formes préhistoriques, un vieux cheval d’allures plus que tranquilles, et qui pendant plus de quinze ans, avait été au service d’un boulanger.

Les gamins, à seule fin de rire un peu, et de faire endiabler la baronne, ne manquaient jamais, en rencontrant l’attelage, de le faire arrêter court, et ni le fouet, ni les huées ne l’eussent fait avancer.

Madame la baronne se trouvait obligée de descendre, et ce n’était qu’une fois remontée, que le quadrupède se mettait en marche.

À quelques pas plus loin, les enfants – cet âge est sans pitié – criaient de nouveau bread (pain en français); et la scène se renouvelait au milieu des éclats de rire des passants et des voisins.

Bulletin de recherches historiques, vol 6, 1900, Histoire de la seigneurie de Lauzon, vol. IV, p. 187.

Que dire des fêtes qui accompagnaient jadis les mariages dans nos campagnes. Il n’y avait pas de véritable noce à moins qu’elle ne durât trois jours et trois nuitsAu commencement de la colonie, on était dans l’habitude de célébrer aussi les fiançailles, mais l’évêque de Saint-Vallier abolit ces cérémonies dès 1698..

En 1790, l’évêque Hubert avait ordonné de ne plus marier que le mardi. Cela devint un tort réel pour les campagnes, Les noces qui n’étaient que de deux jours, le dimanche et le lundi, le furent bientôt de trois et de quatre parce que les habitants les anticipaient. Il est difficile pour un jeune de tenir la charrue le lundi quand il pense que le lendemain il sera un homme marié, disait le coadjuteur Bailly, grand censeur de son évêque.

Il fut un temps où une famille de cultivateur se mésalliait quand elle épousait un tailleur, un menuisier, un ouvrier quelconque, fut-il plus riche qu’elle.

Un riche habitant, dit M. de Gaspé, achetait à sa fille, en la mariant, une robe d’indienne, des bas de coton et des souliers chez le boutiquier. Cette toilette passait souvent aux petits-enfants de la mariéeIl est évident, car à l’ordinaire, le trousseau sans être abondant était convenable. L’épousée apportait toujours en dot quelques bestiaux, des animaux de basse-cour, du linge de maison et une petite somme en argent..

Tous ceux qui devaient se marier avaient l’habitude d’appeler un notaire pour lui faire rédiger les clauses, traités et conventions de mariage; c’était une grande cérémonie qui avait lieu ordinairement le dimanche précédant la noce et à laquelle étaient conviés tous les parents et les amis.

Ces conventions de mariage sont à peu près toujours les mêmes. Les futurs époux promettent réciproquement se prendre l’un et l’autre par nom et loi de mariage pour mari et femme et légitimes époux, et icelui mariage de faire célébrer et solenniser en face de la sainte église catholique, apostolique et romaine, le plus tôt que faire se pourra. Ils déclarent vouloir être communs en tous biens meubles et conquêts immeubles, suivant la Coutume de Paris usitée dans la province. Le futur doue la future d’un douaire préfix qui varie de est réciproque (sic) consiste ordinairement en une somme fixe de cent cinquante livres à prendre en deniers comptants ou en meubles, suivant la prisée de l’inventaire, hors part et sans crue. Les linges et joyaux, à l’usage des époux, un buffet ou trois cents à cinq cents livres de vingt sols. Le préciput qui un coffre (sic) et le lit garni de la communauté forment aussi partie du préciput.

Enfin, en considération de la bonne amitié que les futurs époux ont l’un pour l’autre ils se font donation mutuelle de tous les biens que le premier survivant délaissera pourvu qu’alors il n’y ait pas d’enfants nés ou à naître du futur mariage, car en ce cas le don mutuel devient nul et caduc.

Au moment où le notaire lisait la clause de don mutuel, il s’approchait vivement de la fiancée et lui donnait un baiser sonore sur les deux joues. C’était un privilège reconnu de toute antiquité à ces bons notaires, et ils en usaient largement. Ce droit de prélibation était évidemment un vestige – mais combien dégénéré – des anciennes coutumes des seigneurs du moyen âge. Le futur mari qui avait déjà assisté à des cérémonies du même genre cherchait à devancer le notaire, mais ce dernier, toujours sur le qui-vive, prenait le soin de ne pas perdre gauchement le plus clair de ses honoraires. Il y avait parfois, entre les deux, une course folle pour savoir qui arriverait bon premier et c’était un des grands délices de la réunion. La victime se prêtait de bonne grâce à ce sacrifice voulu par la coutume.

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

– Madame Marie Gagné (316)

– Monsieur Édouard Légaré (164)

– Madame Patricia McGee-Fontaine (99) ~ Monsieur François St-Pierre

Acquisitions

- Gestion des archives photographiques, par Normand Charbonneau et Mario Robert, 2003 (achat)

- Pays renversé. Amérindiens et européens en Amérique du Nord-Est, 1600-1664, par Denys Delage, 1991

- Brève histoire du peuplement européen en

Nouvelle-France, par Robert Larin, 2000 (achat) - Saga des fonderies longueuilloises, 1844-1944, par Pierre Rannou, 2002 (don de Mme Patricia McGee)

- Creative, spinning, weaving and plant dying par Beryl Anderson, 1991 (don de M. Gilbert Beaulieu)

- CD-Rom, Le Sulte, 2003, 32 volumes de l’historien Benjamin Sulte avec index des mots et des sujets, cartes de Gédéon de Catalogne (1709), produits par la Société de généalogie des Cantons de l’Est (don de Mme Marie Gagné)

- Inventaire des registres paroissiaux catholiques du Québec, 1621-1876, par Pauline Bélanger et Yves Landry, PUM, 1990 (don de M. François St-Pierre)

- Rêves d’empire, Le Canada avant 1700, par André Vachon, 1982, Archives publiques du Canada (don de M. François St-Pierre)

Article envoyé à La Presse le 17 mars 2003

Le 18 mars 1903, la Chambre des députés du parlement français, par 300 voix contre 252, votait une loi qui supprimait les congrégations de religieuses et de religieux.

Quant aux oeuvres et aux biens que ces sociétés pouvaient posséder, ils passaient tout simplement aux mains de l'état. Avant ce vote, le président du Conseil de l’époque Émile Combes, obtint du Conseil d'État un avis aux termes duquel le vote négatif de l'une des deux chambres suffirait à entraîner la suppression des congrégations.

Et pour être assuré du contrôle des quelques congrégations déjà autorisées, Combes fit voter une loi (1904) qui interdisait I'enseignement à ces congrégations, quels que soient leurs titres, leurs aptitudes et les services rendus.

Tous ces religieux se retrouvaient devant trois attitudes possibles: la laïcisation complète: rupture définitive avec la congrégation; la laïcisation extérieure seulement: respect de la loi, mais lien secret avec la congrégation, malgré la visite subite des gendarmes, les poursuites, la comparution devant les tribunaux, les amendes, etc.

Pour demeurer dans la congrégation et être fidèles à leurs engagements, des milliers d'autres religieux s’exilèrent sur les cinq continents. Le Québec, pour sa part, accueillit plus de 1300 sœurs, frères et pères de 1900 à 1904.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire en France, pays de toutes les libertés? C'est que depuis un quart de siècle les divers gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays, aiguillonnés par une franc-maçonnerie agressive qui avait ses entrées au Parlement, ont multiplié les projets de lois, les décrets et les mesures vexatoires qui s'attaquaient plus ou moins ouvertement aux personnes, aux oeuvres catholiques et à toute manifestation religieuse dans la vie publique, et en particulier dans l'école, l’armée, la magistrature et les hôpitaux.

En terminant, il faut souligner que le maréchal Philippe Pétain, le 3 septembre 1940, abrogeait la loi de 1904 et I'article 14 de celle de 1901 dont nous n'avons pas parlé. Enfin, la Ve République redonna en 1977 la personnalité légale aux congrégations par un décret signé du Premier ministre Raymond Barre.

Enfin, le printemps est revenu après un hiver froid et qui semblait ne jamais vouloir nous quitter. Dans le passé, plusieurs inondations ont eu lieu dans l’Arrondissement historique. Bien entendu, c’est de l’histoire ancienne grâce à la voie maritime.

Nous profitons de cette période de l’année pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques. Lors de ce congé mérité, profitez-en pour vous reposer et faire le plein d’énergie.

La SHLM souhaite aussi remercier ses nombreux bénévoles à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 27 au 31 avril.

À titre informatif, veuillez prendre note que la prochaine réunion du conseil exécutif aura lieu le 8 avril 2003, à 19h à la SHLM.

Notre prochaine conférence aura lieu le 15 avril au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Le revenu de la citoyenneté

Le conférencier :

M. Michel Chartrand

Syndicaliste, auteur, conférencier

P.S. N’oubliez pas de réserver pour assister à la conférence. Les places sont limitées.

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

- Réal Houde, Saint-Bruno (447)

- Francine Marceau, Candiac (448)

- Yvette Dubé, Brossard (449)

Commis à l’accueil

Au début de mars, la SHLM a fait une demande à Emploi Québec pour l’embauche d’un(e) commis à l’accueil. Compte tenu de l’urgence et du délai pour cette demande, le poste n’a été affiché qu’une semaine dans le journal Le Reflet et sur le site d’Emploi Québec.

La candidate embauchée est madame Cécile Girard. Celle-ci sera parmi nous pour les 30 prochaines semaines à raison de 4 jours/semaine.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de la SHLM.

ADRESSES COURRIEL

En réponse à la proposition de monsieur Jean Joly, parue dans notre bulletin du mois de mars, voici les adresses courriel de quelques-uns de nos membres qui ont accepté de publier celles-ci pour échanger de l’information :

- Pierre-Luc Laferrière [email protected]

- Jean Joly [email protected]

- André g. Robidou André[email protected]

- Jean Laprotte [email protected]

Souper de homard

Cette année encore, la Fondation Histoire Patrimoine La Prairie, anciennement Fondation de la Société d’histoire de La Prairie, tiendra son activité de Souper de homard le 31 mai 2003, à 19h au complexe Saint-Laurent à La Prairie.

Le homard est servi à volonté, accompagné d’un buffet et suivi d’une soirée dansante. Les fonds recueillis sont au profit de la Fondation Histoire Patrimoine La Prairie et La Prairie en Fête.

Vous pouvez vous procurer des billets à la SHLM au coût de 60.00$ par personne. Il y d’autres points de vente pour l’achat de billets.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec la SHLM au (450) 659-1393.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Johanne McLean

Raymond et Lucette Monette (284)

Jean L’Heureux (179)

Hélène Charuest (59)

Révision

Jacques Brunette (280)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Recherches

Qui sont les parents de Joseph Hébert, marié à PHÉBÉE LANCTOT, à Saint-Constant, le 21 novembre 1831 ?

Yvon Trudeau membre (434)

Information diverse

Dans notre article du mois de mars 2003, à la page 5, veuillez prendre note que les enfants sur la photo prise en 1922, sont les 3 filles de Benjamin Houghting.

L’information nous a été transmise par M. Yvon Trudeau qui nous avait fait don de celle-ci. Merci pour l’information.

Au jour le jour, mars 2003

Entre les donations conservées dans les archives judiciaires de Montréal, il en est une dont la teneur est probablement unique.

Un jour, une mère, enchantée des bons soins que lui prodigue l’un de ses fils, songe à lui laisser un souvenir tangible de sa reconnaissance. Pour ce, elle recourt aux bons offices d’un notaire, lui dicte ce qu’elle ressent et ce qu’elle veut donner.

Et que croyez-vous qu’elle va donner au plus estimable de ses enfants? Inutile de vous fatiguer, lisez plutôt le texte même du document, dont l’orthographe est ici respectée :

Par devant Le notaire de la prairie de La magdeleine soussigné – Et tesmoins Enfin nommés fut présente en personne, Jeanne Rouanné Veuve en première nopce de feu Sr Estienne bizaillion, Et Veuve En seconde nopce de feu sr françois dumay, Laquelle a dit Et déclaré que depuis plusieurs années Elle a esté fort Incommodée par Lextrémité de La Viellesse, Et a heu des maladie fort Longue et bien facheuse, Et que depuis Led. Temps de ces indispositions Et maladie Le sieur françois bizailloon son fils cest Exacteme nt ataché à La secourir Et aporter tous ces soins pour L,vancement de ces guerisons Et mesme continue tous Les devoirs qu’un bon et véritable enfant doit à une mère, sans prétendre ny vouloir Exiger aucuns salaire des causes et Suiet dont Il pouroit En demander Et pour Reconnoistre tous les bienfaits Et bons Cervice Randus, Lad’e Rouane A par ces présentes fait présent aud. François bizaillion Sond. Fils de deux taume de La vie des Saints quelle a à Elle apartenant En particulier pour En jouir faire et disposer par Led bizaillion Et ces ayans Cause de ce jour a La Venir comme bon Luy semblera Et comme de chose à Luy apartenant au moyen desd présente sans qu’il soit obligé d’en faire Raison a LaVenir a quy que ce soit ce que Led bizaillion a volontairement accepté de sad’e mère Estant Ainsy sa Volonté. Car Ainsi &c promettant, obligenat & renonçant &c fait et passé Au bourg de la prairie de La magdeleine Estude dud notaire Lan mil sept cens Vingt sept Le huitiesme jour de mars avant midy En présence des sieurs (un banc) témoins demeurant aud lieu quy ont signé ces présentes avec Lade Rouanné, Led bizaillion Et notaire après Lecture faite suivant Lordonnace.

Extrait de Bulletins de Recherches historiques, 1932 Vol. XXXVIII

Cercle des fermières

Le 15 avril 1917, il y eu une assemblée au couvent des religieuses de la congrégation Notre-Dame, présidée par le curé Lamarche et le Vicaire Martel, du Dr Brisson et de plusieurs religieuses de la Congrégation et de la Providence afin de fonder le Cercles des jeunes fermières de La Prairie. On y remarquait la présence de nombreuses dames de la paroisse.

En date du 30 avril 1917, il écrit que le dimanche, à La Prairie, on doit élire le bureau de direction d’une coopérative agricole et aussi celui d’un cercle des fermières. Cette double élection aura lieu tout de suite après la grand’messe.

Dans une autre lettre, datée du 16 mai de la même année, adressée à A. Désilets, agronome officiel et directeur des Cercles des Fermières, à la suite d’une réunion qui a eu lieu le 15 mai, chez les Soeurs de la Congrégation de La Prairie, où plus de cinquante dames et demoiselles s’inscrivent comme fondatrices d’un cercle auquel on donnera le nom de « Cercle des jeunes fermières de La Prairie ». À compter de ce jour, les adhésions se multiplient rapidement. Le bureau de direction fût constitué et tout le monde est impatient de se mettre à l’ouvrage.

Il fait donc une requête en leurs noms afin qu’elles puissent avoir la littérature généralement fournie à ces cercles y compris la papeterie, les livres et les cahiers de comptabilité, procès-verbaux et autres formules et documents usagés pour toutes les opérations ordinaires. Elles sont aussi anxieuses de participer aux autres avantages accordés par le département sous forme de graines de semence, arbustes et fleurs, ruches d’abeilles, etc.

Voici sans doute l’origine des cercles de l’AFÉAS à La Prairie.

Ces dames se sont mises tout de suite à l’ouvrage, et ont sollicité du maire et des échevins la location pour cinq ans des terrains situés dans l’enclave de la rue Saint- Henri, du chemin Macadamisé et de la digue sud-ouest de la Ville de La Prairie. L’objet d’une telle entreprise étant de parer, dans la mesure du possible, aux inconvénients de la vie chère et de faire une part des produits anticipés aux pauvres de la ville par l’entremise des Soeurs de la Providence.

Comme quoi ces dames étaient vraiment sérieuses.

J’aimerais nommer ici les dames fondatrices, car on y voit plusieurs familles de La Prairie : Mesdames Henri Brossard, Notaire Larose, David Demers, Moise Métras, (vice-présidente), Noël Fontaine, Roch Beauvais, Ulrich Page, Alphonse Lorrain, John Ahern, Oswald Bannon, Joseph Perras, Benoit Lefebvre, Firmin Roy (secrétaire), Jean-Baptiste Boucher, Louis Gravel, Aristide Beauvais, Charles Dupré, Marcel Gagnon, Hercules Page (présidente), Mesdemoiselles Lucrèce Deneau, Laetitia Longtin, Régina Lefebvre, Annette Brisson, Juliette Brossard, Juliette Leduc, Laurette Desrosiers, Corinne Dufort, Valé da Bonneterre, Célina Normandin, Lucienne Brisson, Adrienne Sainte-Marie, Maria Leduc, Régina Lefebvre, Émilienne Bourdon, Maria Leduc, Yvonne Barbeau.

Je suis sûre que la liste de ces noms va rappeler à plusieurs de nos membres des souvenirs de parents et amis.

Recrutement militaire

Dans une lettre adressée au Capitaine G. Lanctôt à Montréal, le 18 mai 1917, il lui dit que le recrutement dans le comté de La Prairie, ne serait pas désirable parce que le Lieutenant Hercules Longtin a déjà trouvé 25 à 30 recrues, l’année dernière et qu’en second lieu, dans la région, la population a diminué d’au moins 50% durant la dernière génération par «la plaie de l’abandon des campagnes », ce à quoi s’est ajouté le départ des gens engagés dans l’industrie de la brique, dont un bon nombre est maintenant employé à celle des munitions. Il y a aussi un bon contingent de cultivateurs surtout de Saint-Philippe, qui sont allés s’établir dans l’Ouest canadien, de sorte qu’il reste tout juste assez de monde pour faire une culture plutôt rudimentaire.

Ce lexique seigneurial est tiré d’un volume publié par Claude Baribeau et intitulé «Denis -Benjamin Papineau 1789-1854 », aux Éditions de la Société historique Louis-Joseph Papineau.

On y retrouve la signification de termes relatifs au régime seigneurial qu’on décrit habituellement dans le Dictionnaire Antoine Furetière qui date du 17e siècle et qui a été publié avant le dictionnaire de l’Académie française.

Bonne lecture!

Lexique

Les termes relatifs au régime seigneurial ayant parfois changé de sens à travers les âges, ou d’un lieu à un autre, et étant aujourd’hui peu utilisés (certains ne sont même plus dans les petits dictionnaires), nous avons cru utile d’en donner le sens le plus usuel ou même, dans certains cas, les sens les plus usuels. Nous y avons joint quelques mots clés essentiels à notre discussion et familiers aux hommes de loi, mais beaucoup moins utilisés par le commun des mortels.

Accenser ou Acenser : v. tr. Donner, prendre à cens une terre.

Action : Faculté de poursuivre en justice ce qui est dû. Elle ne se confond pas avec la demande en justice et l’instance, qui constituent l’exercice de ce droit. En langage courant, le mot est plutôt utilisé dans le sens de poursuite en justice. Intenter une action judiciaire.

Alleu ou Aleu: Ce mot vient du francique alôd, qui signifiait : propriété complète. De là l’adjectif allodial. Alleu signifie donc : terre de libre et pleine propriété. C’est un mode de possession. L’alleu est une terre libre, dont le propriétaire ne doit pour elle aucune redevance et ne relève d’aucun seigneur. À ce point de vue, l’alleu est supérieur au fief, puisque ce dernier était concédé à charge de certains services. On disait parfois franc-alleu, afin d’en affirmer l’indépendance. L’ « alleu noble » avait des vassaux, l’ « alleu roturier » n’en avait pas. Noble, l’alleutier recevait des hommages : mais, même roturier, il n’,en rendait pas. C’est sous la tenure de franc-alleu roturier que les terres des anciennes seigneuries de la Province sont aujourd’hui possédées. L’usage est demeuré, dans notre Province, de dire francalleu roturier plutôt qu’alleu roturier.

Alleutier : Propriétaire d’un alleu.

Amortir une rente, une redevance : S’en libérer en remboursant le capital. (Synonyme : racheter.)

Arrière-Fief : Fief relevant d’un autre fief.

Banalité : Servitude consistant dans l’usage obligatoire et public – moyennant rétribution – d’un objet appartenant au seigneur. En vertu du droit de banalité, les seigneurs pouvaient obliger leurs censitaires à faire moudre leur grain au moulin seigneurial (moulin banal). Les seigneurs avaient construit les moulins à leurs frais et la banalité était le mode de rétribution.

Casuel : adj. Qui dépend ‘une circonstance fortuite, qui peut arriver ou ne pas arriver. N.m. Le revenu, le gain casuel, par opposition au revenu, au gain fixe : Le casuel de ce domaine vaut mieux que le revenu certain. Droits casuels : Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et vents, le quint, etc.

Cens : Redevance en argent ou en nature, due par les tenanciers au seigneur du fief dont leur terre relevait. Le cens pouvaient être personnel ou réel. Le cens personnel était une capitation, une somme fixe, payée annuellement par le serf à son seigneur. Le cens réel était une prestation annuelle en argent, due au seigneur pour la concession d’une terre roturière, appelée censive. On appelait ba il à cens le contrat par lequel le propriétaire d’un héritage l’aliénait, sous réserve de la seigneurie directe et d’une redevance annuelle en argent ou en nature.

Cense : Terre soumise au cens.

Censitaire : Celui qui devait le cens à un seigneur.

Censive : Terre assujettie au cens annuel. Droit de seigneurie ou domaine direct retenu par le bailleur à cens. Manière dont était possédée une terre roturière. Censuel: relatif au cens : droit censuel. Qui est soumis au cens : terre censuelle. Commune : n.f. Au Canada, la commune était un pâturage mis par le seigneur à la disposition de tous les habitants d’une seigneurie ou d’une partie d’une seigneurie. En France, on disait plutôt les communes, le communal, les communaux ou la communaille (vieux).

Commutation : Changement de tenure. Passage d’une tenure seigneuriale ou censuelle à une tenure franche (franc et commun soccage ou fran-alleu roturier). Substitution, par la loi d’expropriation des seigneurs ou loi d’abolition du régime seigneurial, de la tenure en franc-alleu roturier à toutes les tenures seigneuriales ou censuelles qui avaient existé auparavant, et d’une indemnité fixe appelée droit de commutation, à tous les droits casuels abolis des seigneurs.

Domaine : Au Canada, le domaine était la partie d’un fief que le seigneur s’était réservée pour son usage propre et qui était ordinairement entretenue ou exploitée par les corvées des censitaires. En France, on disait parfois dans ce sens la réserve seigneuriale.

Les amateurs d’histoire et de généalogie connaissent bien les Filles du Roi. Les travaux de Sylvio DumasLes filles du roi en Nouvelle-France, Québec, Société historique de Québec, 1972 et de, plus récemment, Yves LandryLes Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992 nous fournissent une étude historique et un répertoire biographique de ces filles courageuses arrivées au pays entre 1663 et 1673.

Par contre, rien de semblable n’avait été fait au sujet des pionnières venues s’établir en Nouvelle -France avant 1663, soit avant les Filles du Roi. Le mérite en revient à Peter J. Gagné, un franco-américain, qui publiait en avril 2002 son livre de 384 pages intitulé : « Before the King’s Daughters : The Filles à Marier, 1634-1662 ».Quintin Publications, Rhode Island, April 2002

L’auteur ayant déjà produit « The King’s Daughters (Les Filles du Roi) », il avait, au cours de ses recherches, accumulé beaucoup de données sur des pionnières qui étaient venues s’établir au pays avant 1663; d’où l’idée de poursuivre son travail sur ce groupe spécifique d’immigrantes rassemblées sous le qualificatif de « Filles à Marier ».

L’ouvrage comporte d’abord une étude historique traitant, entre autres, du phénomène de l’immigration en Nouvelle-France à cette époque et des origines sociales et géographiques de ces filles. Cette introduction est accompagnée de listes, tableaux, graphiques et statistiques portant sur l’ensemble de ces pionnières, qualifiées d’héroïnes par l’auteur qui leur rend un vibrant hommage.

Vient ensuite la partie qui saura intéresser particulièrement le généalogiste, à savoir l’impressionnant répertoire biographique de ces 262 « Filles ». On y retrouve généralement des données personnelles telles : lieu et date de naissance, de décès, nom des parents, date d’arrivée au pays, date du (des) mariage(s), le nom de l’époux ou des époux, les noms, dates et lieux du baptême des enfants. Souvent le lieu de résidence du ménage, l’occupation du conjoint, les lieux et dates des concessions accordées, l’implication dans des procès et autres faits divers sont également disponibles.

Un index des « Filles » et un index des époux rendent la consultation et la recherche encore plus faciles. J’ai fait personnellement l’exercice de compléter les données de mes ascendants à l’aide de ce répertoire. J’y ai retracé, parmi mes ancêtres, pas moins de 51 « Filles à Marier » ainsi que leurs biographies, incluant les données concernant leurs 64 mariages et tous leurs enfants.

Cet ouvrage constitue indéniablement une mine précieuse de renseignements pour l’amateur d’histoire ou de généalogie. Le regroupement d’autant de données dans un répertoire avec index en fait un outil fort pratique. Certains numéros du Bulletin des Recherches HistoriquesBRH vol.45, p.3, p.257, vol.46, p.338, vol.47, p.97 contiennent des listes non indexées totalisant environ 200 filles venues au pays durant cette période mais les données biographiques y sont très succinctes.

En appendice figurent diverses transcriptions d’actes notariés dont 5 contrats de mariage et 7 contrats d’engagement. Enfin un index de 32 pages de sujets divers termine cet ouvrage remarquable en piquant la curiosité du lecteur par des renvois aux noms cités en regard de rubriques tels : les abjurations, les cas de bigamies, les propriétaires de cabarets, les noyés, les tués ou capturés par les Iroquois, les victimes d’épidémies, les engagés pour l’Ouest, le premier mariage célébré à Montréal, la première naissance enregistrée à Montréal, les passagers mentionnés de la Recrue de 1653 et de la Recrue de 1659, les jumeaux cités, les meurtres rapportés et encore beaucoup d’autres rubriques.

L’ouvrage est écrit en anglais mais une connaissance minimale de la langue suffit. L’effort qui pourrait être requis sera vite récompensé. Le chercheur appréciera la bibliographie et le néophyte le glossaire.

Le lecteur intéressé sera heureux d’apprendre que ce livre a déjà été commandé et qu’il sera disponible sous peu à la bibliothèque de la Société.

Bonne lecture et bonnes recherches.

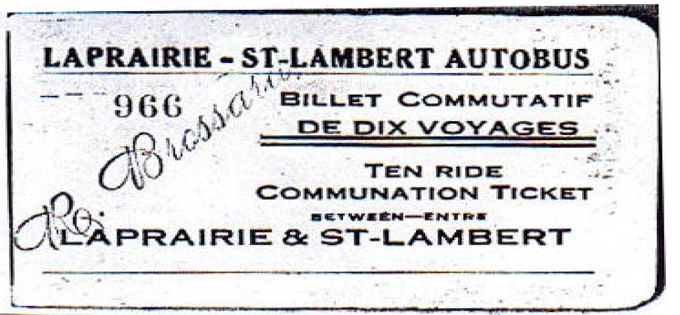

Le premier service d’autobus entre La Prairie et Saint-Lambert a été mis en service le 1er juillet 1915 par la Compagnie d’Autobus Laprairie et Saint-Lambert limitée. Il y avait alors six départs par jour dans chacune des directions. Le trajet s’effectuait en une heure, ce qui était plus rapide qu’en voiture à traction animale.

En avril 1917, la Ville de Laprairie accorde à René Brossard le privilège exclusif, pour trois ans, d’établir un service d’autobus sur le même trajet. Le droit accordé précise que Monsieur Brossard s’engage à fournir un autobus confortable pouvant contenir 25 personnes. Un minimum de quatre voyages par jour devra être offert au coût de 25¢ par passager pour un aller et retour. Des passes au mois à prix réduits seront aussi disponibles. Le service sera disponible environ 7 à 8 mois par année. Durant la saison d’hiver, l’ouverture du boulevard Edouard VII sur le bord du fleuve n’était pas garantie, loin de là, et les autobus n’étaient pas chauffés.

Un horaire (non daté) fourni par René C. Brossard, gérant de Service d’Autos Laprairie et St-Lambert indique cinq départs dans chaque direction sur semaine avec voyage additionnel les jeudi et samedi soirs. Le dimanche on offre 15 départs dans chaque direction. Le tableau des horaires précise que le service correspondra aussi régulièrement que possible avec celui de la compagnie Montreal and Southern Counties Railway à Saint-Lambert. Sur demande on arrêtera le long de la route pour les passagers qui voudront monter ou descendre.

Monsieur Ernest Poupart à qui on doit l’une des photos illustrant ce texte nous a fourni quelques renseignements sur le véhicule de Monsieur Brossard. Comme on peut le voir les côtés de l’autobus étaient complètement ouverts. En cas de pluie on abaissait un grand store de mica pour protéger les voyageurs. On comprend qu’il n’était pas adapté pour transporter des voyageurs l’hiver.

En regardant bien la photo on note que le véhicule n’est doté que d’un seul phare placé à l’avant, au centre du capot. Ce n’était pas un phare électrique comme de nos jours. Il tirait son énergie lumineuse d’un gaz de magnésium. Le magnésium était emmagasiné dans le réservoir cylindrique placé sur une tablette située derrière l’aile de la roue avant. Un autre réservoir non visible acheminait, par un tuyau de l’eau au goutte à goutte dont le contact avec le magnésium produisait un gaz inflammable. Un autre conduit amenait ce gaz au phare et l’alimentait.

Autre observation sur l’extérieur de l’autobus : les roues. Elles ne sont pas munies de pneumatiques leurs jantes étant simplement recouvertes d’une bande de caoutchouc. Comme les routes de l’époque étaient plutôt déficientes en pavage il valait mieux ne pas rouler trop vite pour ménager les voyageurs. À l’intérieur ceux-ci étaient assis sur deux longs bancs de bois rembourrés se faisant face et adossés aux parois latérales du véhicule.

De La Prairie l’autobus se rendait à Saint-Lambert au garage Beauvais situé à proximité du pont Victoria, du côté est. De là, on prenait le petit train électrique de la Montreal and Southern Counties Railways venant de Granby pour traverser le pont et se rendre à la place Youville, à Montréal. On n’autorisait pas cet autobus jugé trop large à emprunter l’unique travée du pont Victoria réservée aux automobiles pour se rendre sur l’île car on jugeait la voie trop étroite pour permettre une rencontre avec une circulation venant en sens contraire.

Les autorités du pont agissaient cependant autrement à l’égard des autobus américains remplis de touristes venant visiter Montréal. Quand ces autobus arrivaient au poste de péage de l’extrémité sud du pont, le préposé de ce poste s’empressait de téléphoner à son confrère contrôlant l’entrée de l’autre extrémité. Ce dernier arrêtait alors toute circulation en direction de la rive sud pour permettre à l’autobus de se rendre sur la rive nord du fleuve. Le même procédé permettait aux Américains de traverser à nouveau le pont pour retourner chez eux après avoir joui des attraits et attractions de la métropole.

Quand les Laprairiens prenaient l’autobus pour aller, eux aussi, faire une visite d’agrément à Montréal ils ne se formalisaient pas de ces privilèges accordés à nos voisins d’outre frontière.

Les quinze départs dominicaux dans chaque direction démontrent bien que les gens de La Prairie aimaient aller faire un tour à Montréal en ce jour de congé tout comme les Montréalais étaient attirés par les attraits plus ou moins campagnards de la région de La Prairie. Ces échanges touristiques par transport en commun n’ ont pas débuté avec l’arrivée des autobus.

Auparavant, c’est le bateau qui faisait office de traversier entre La Prairie et Montréal qu’on utilisait. Mais le dernier bateau reliant ces deux pôles d’attraction avait cessé tout service en 1912. Il y avait bien le train mais on ne pouvait l’utiliser que pour un seul aller et retour par jour.

Les jeunes gens qui avaient tant aimé les belles sorties d’été en bateau apprécièrent grandement l’arrivée de l’autobus qui permettait à nouveau les agréables évasions d’un jour entre amis.

La deuxième photo montre treize jeunes femmes joyeuses au départ de l’un de ces petits voyages vers la métropole. Toutes faisaient parties du groupe des « oiseaux bleus », un groupe informel d’amies qui avaient fait leurs études ensemble au couvent de La Prairie et qui entretenaient leurs liens d’amitié en se réunissant pour partager diverses activités.

Cette photo date vraisemblablement de 1921-1922. En 1922, le groupe des oiseaux bleus comptait quatorze jeunes filles : Fernande Beaulieu, Gertrude Beauvais, Valéda Bonneterre, Emilienne Bourdon, Cécile Brisson, Antoinette et Germaine Brossard, Marthe de Gruchy, Laurette Dubuc, Juliette Duranceau, Blanche Lanctot, Hélène McGee, Oville Mercier et Gabrielle Robitaille. (Photo utilisée en couverture de l'article)

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

- Archives des Frères de l’Instruction Chrétienne

- Mme Suzanne Jacob

- M. Lucien Martin

- Mme Suzanne Mathieu-L’Heureux

- Documents sur Pierre Elliott Trudeau et photographies, de Madame Cécile Énault, de Saint-Hubert

Acquisitions

- Verchères, 1710-1985, collectif, Albums souvenirs québécois, 1985 (Don Archives F.I.C.)

- Familles Jacob, de Alfred Cambray, 1938 (don Suzanne Jacob)

- Courcelles, Paroisse Sainte-Martine, 1903-2003 (don de Lucien Martin)

- Mille saisons. St-Antoine-sur-Richelieu 1750-2000, (don de Suzanne Mathieu-L’Heureux)

- Alliance et dépendance, de Jean-Pierre Sawaya, 2002 (achat)

- Les Amérindiens du Québec, de Jean-Claude Dupont, 1993 (achat)

- Histoire spirituelle des Amérindiens, Éditions de Mortagne, 2000 (achat)

- Les premières nations du Canada, de Olive Patricia Dickinson, 1990 (achat)

- Premières nations, Seconds regards, de Tom Flanagan, 2002 (achat)

- Le curieux, de Pierre Lapointe, 1997 à 2000, série de 35 brochures thématiques : intendants, gouverneurs de Nouvelle -France, etc…(achat)

À vendre

Nous avons toujours une réserve de livres à vendre et toujours des prix défiants toute concurrence. Une liste, mise à jour régulièrement est affichée au babillard de la SHLM.

Pour plus de renseignements, voir les bibliothécaires, Raymond et Lucette, si présents. Sinon, voir Johanne notre coordonnatrice.

Recherches

Je suis à la recherche du mariage de George Heness et Marie Herney ou Kerney. Leur fils John Charles Heness a épousé Adelaide Sorel le 22 novembre 1853 à St-Rémi, Napierville. L’acte de mariage indique que les parents sont de l’Allemagne.

Je recherche aussi les parents de Paul Daigneault qui a épousé Adelaide Daigneault le 20 novembre 1854 à St- Jacques-le-Mineur. L’acte de mariage n’indique pas les parents. Leur fils Théodose a épousé Marie Louise Provost (4e mariage) le 7 janvier 1913 à St-Jacques-le- Mineur.

Merci

Hélène Doth membre (434)

Il y a trois ans, une résolution fut prise par l’assemblée générale de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec (FSHQ) afin de créer une maison d’édition intitulée « Histoire-Québec », dans le but de solliciter des subventions qui sont disponibles au niveau du gouvernement fédéral. Ces subventions ne sont assorties d’aucune contrainte en ce qui a trait au contenu.

La seule condition exigée par ce programme d’aide à l’édition, est que la dite maison publie pendant 3 années consécutives, quatre livres non boudiner ou brocher à 500 exemplaires ou plus. En plus des sociétés d’histoire, leurs membres ou tout autre auteur qui le voudraient pourraient s’y associer à travers une société d’histoire membre de la FSHQ. Si le ratio est maintenu durant les trois années consécutives cela permettrait aux membres participants, de recevoir des subventions du fédéral et voir son livre pré-vendu à 150 exemplaires, soit le nombre de société d’histoire existante au Québec.

Beaucoup d’entre vous sont aussi membres d’une autre société, dans l’intérêt de la diffusion du patrimoine écrit. Je vous encourage fortement à leur rappeler ce programme. Si la Société que vous connaissez ne semble pas comprendre ce moyen d’aider les auteurs, faite nous parvenir le nom des personnes intéressées à être publiées et nous l’aiguilleront dans ses démarches afin de se prévaloir des subventions rattachées au programme.

Notre prochaine conférence aura lieu le 18 mars au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Les recensements anciens

Le conférencier :

M. Marcel Fournier

Historien et généalogiste

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

· La Clé des Mots de Saint-Constant (445) (Groupe populaire d’alphabétisation)

Archiviste

La personne embauchée au poste d’archiviste est madame Claudine Provost. Elle -ci sera parmi nous pour une période de 30 semaines.

Dans le cadre de son mandat, madame Provost aura à codifier, classer et informatiser certains fonds d’archives et autres documents.

Depuis environ quatre (4) ans, faute de fonds, nous avons dû mettre ce projet de côté. Nous sommes donc très heureux de pouvoir nous mettre à jour dans ce champs d’activités.

Stagiaire

Martin Proulx a passé six (6) semaines au sein de notre équipe. Grâce à lui nous avons pu traiter un fonds d’archives qui nous a été prêté.

Dans le cadre de son stage, Martin a su mettre à profit ses connaissances en informatique afin de numériser et travailler les différents documents du fonds.

Merci Martin et bonne chance dans tes projets futurs

Colloque de ICOMOS Canada

La SHLM a été sollicitée dernièrement afin de participer au colloque de ICOMOS (International Committee of Monuments and Sites) Canada, comité francophone, qui se tiendra à La Prairie le 12 avril prochain.

Le thème sera Patrimoine, démocratie et droits de parole. Afin de mieux découvrir quels sont les mécanismes en place pour défendre la cause de la sauvegarde du patrimoine au Canada et au Québec en particulier, afin d’en comprendre le fonctionnement et de discuter de l’exercice du droit de parole qu’ils sont censés favoriser, le Comité francophone d’ICOMOS Canada vous invite à venir entendre le point de vue de personnes impliquées à divers titres dans l’analyse ou la pratique de la consultation publique.

La SHLM aura pour mandat lors de cette activité de faire découvrir l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie.

Pour ceux intéressés à participer à cette journée veuillez communiquer avec Johanne McLean au (450) 659-1393

Suggestion :

Monsieur Jean Joly, membre de la SHLM, nous a livré cette suggestion : Pourquoi ne pas publier, sur le site de la SHLM, le nom des membres qui y consentent et leurs adresses électroniques afin de favoriser la communication et les échanges entre les membres qui le veulent.

Étant donné que la SHLM possède déjà les adresses électroniques de ses membres, il suffirait de leur expédier un courriel pour obtenir leur accord et du même coup valider les adresses électroniques.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Johanne McLean au (450) 659-1393.

Divers La SHLM est à la recherche d’une balayeuse pour l’entretien des ses locaux.

Si vous connaissez quelqu’un qui possède une balayeuse usagée mais fonctionnelle et qui désire en faire don à la SHLM, veuillez l’informer qu’elle peut nous téléphoner et il nous fera plaisir d’aller la chercher.

Merci à vous tous!

Décès

De la part du conseil d’administration et de la secrétaire-coordonnatrice, nos plus sincères condoléances aux personnes suivantes, lors du décès d’un membre de leur famille.

Madame Lise Duclos et

Madame Suzanne Forget

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Laurent Houde (277)

Jean Joly (408)

Raymond et Lucette Monette (284)

Jean L’Heureux (179)

Hélène Charuest (59)

Révision

Gilbert Beaulieu (361)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, février 2003

La SHLM possède une importante collection de volumes anciens datant du début du siècle dernier et même du siècle précédent, dont plusieurs bulletins de sociétés d’histoire ou d’archivistes.

Ces livres sont bondés de textes très intéressants sur l’histoire générale, sur des événements et des individus. Ils méritent d’être consultés lorsqu’on fait des recherches en généalogie, surtout lorsqu’on veut y greffer des notions d’histoire.

« Le 15 octobre 1785, à une heure de l’après-midi, d’épaisses ténèbres, accompagnées de violents coups de tonnerre, changèrent tout à coup le jour en nuit.

Le lendemain, qui était un dimanche, le phénomène se renouvela. Vers le milieu du jour, l’obscurité devint aussi intense qu’au milieu de la nuit. Les éclairs sillonnèrent la nue, et les coups de tonnerre se répercutèrent avec un fracas épouvantable.

À Montréal, croyant la fin du monde sur le point d’arriver, le peuple se précipita dans les églises. La foule se porta surtout à l’église Notre-Dame de Bonsecours. Cependant les ténèbres continuaient toujours et le tonnerre se faisait entendre de minute en minute. Alors une pensée vint aux fidèles affolés :— allons chercher Madame d’Eschambault, s’écria-t-on de touts parts. Madame d’Eschambault était une octogénaire qui vivait comme une véritable religieuse dans sa maison située à l’endroit où a été bâti depuis le marché Bonsecours.

“Quelques dames se rendent donc à son domicile, et la conjurent de venir. Cédant à leurs instances, madame d’Eschambault se rend à la chapelle, appuyée sur leurs bras. Arrivée dans l’antique sanctuaire, elle commence des prières auxquelles toute l’assistance répond. La confiance ne fut pas vaine. Ces prières n’étaient pas encore achevées, que le soleil reparut à l’horizon, faisant renaître la joie dans tous les coeurs.”

À Québec, la frayeur ne fut pas moins grande. Une lettre de la mère Saint-Louis de Gonzague, religieuse ursuline, en date du 24 octobre 1785, nous apprend que ce phénomène fut l’occasion d’un grand nombre de conversions remarquables.

C’est cette obscurité qui se renouvela par tout le pays à trois différentes reprises qui fit appeler l’année1785 l’année de la grande noirceur.»

Extrait de Bulletins de Recherches historiques, 1898,Vol. 4, pp.83-84

Propos recueillis auprès de Monsieur Ernest Poupart, le doyen en âge de la SHLM,

Dans ma jeunesse j’étais enfant de choeur à l’église de la Nativité. C’est le frère Stanislas qui était responsable de ces jeunes qui assistaient à la grandmesse vêtus de la soutane noire et du surplis blanc. À ceux qui devaient jouer un rôle particulier au cours de la cérémonie religieuse il enseignait comment le faire.

À la grand-messe, j’assumais le rôle de cérémoniaireCelui qui accompagne l’officiant tout au long de la messe.ou de porte-flambeau. Un copain, Jean-Baptiste Dufort, était thuriféraireCelui qui s’occupe de l’encensoir.. Quand il lui arrivait d’encenser il le faisait avec une grande vigueur. Comme nous étions tous deux reconnus comme assez fiables Monsieur Audette, le bedeau, acceptait facilement notre offre de l’aider en certaines occasions. Par exemple, nous l’aidions à transporter et installer les différentes pièces d’étoffe noire dont on tendait l’église pour les funérailles. En participant à ces activités j’en étais venu à connaître l’église dans tous ses recoins.

Un jour du mois de mai, alors que Jean-Baptiste Dufort et moi étions seuls dans l’église l’idée me vint de lui proposer d’aller faire nos devoirs dans le clocher. J’avais découvert lors d’une exploration antérieure qu’une certaine porte située au jubé de l’orgue donnait accès à ce lieu intrigant. Le goût d’y monter me revenait de temps à autre. Y aller à deux serait plus rassurant. Mon copain fut enthousiasmé par la perspective de l’aventure.

Monter du plancher de la nef au clocher nous prit très peu de temps. Et, une fois rendu, en moins de deux nous étions installés sur les poutres auxquelles étaient suspendues les cloches. Après examen du paysage nous nous sommes mutuellement aidés dans nos devoirs. Puis nous sommes redescendus en emportant avec nous le secret de cette aventure. Mais qui a goûté au fruit défendu… Quelques autres visites suivirent connues de nous seuls.

Un beau jour que nous étions encore juchés sur les grosses poutres les cloches se mirent en branle. Oh là là! Ça sonnait et ça branlait de plus en plus fort. Tout le clocher nous semblait s’agiter en se balançant d’un bord à l’autre. Le bruit était étourdissant et nous étions pris entre le besoin de nous boucher les oreilles. Il y avait aussi le balancement du clocher qui nous énervait. Impossible de descendre entre les cloches qui se balançaient à toute volée. Nous avions très peur. Les cloches sonnaient pour un baptême. Cette fois-là, le parrain du baptisé avait dû payer double tarif pour faire durer ce vacarme qui n’en finissait plus.

Inutile de dire que, le vacarme terminé, nous sommes redescendus à toute vitesse pour rejoindre le plancher des vaches. Mais il ne fallait surtout pas que Monsieur Audette s’aperçoive de notre présence dans les parages. Heureusement nous pûmes nous esquiver de l’église sans nous faire voir.

Jamais plus nous ne sommes remontés là- haut. Et nous ne nous sommes jamais vantés de notre aventure de crainte du terrible sermon qu’elle nous aurait attiré si jamais la chose avait été connue en certains lieux.

«Le peintre Beaucourt, après avoir étudié en France, embellit les églises canadiennes de peintures dans le genre de Watteau»Dupré et Noville, «Le Canada illustré», Paris 1919,

citation de Gérard Morisset.

C’est à La Prairie, le 25 février 1740, que naquit le peintre renommé François Malepart dit Beaucourt. Son père Paul Malepart de Grandmaison dit Beaucourt, originaire de Saint-Eustache de Paris, y était en garnison en tant que sergent dans les troupes de la marine. Ce militaire qui était peintre amateur s’était marié à Montréal, le 25 juin 1737,Âgé de 37 ans à Marguerite HaguenierÂgée de 24 ans. Baptisée à Montréal, le 7 mai 1716.fille de Louis Haguenier et de Marie-Anne Besset.Louis Haguenier et Marie-Anne Besset firent baptiser, à La Prairie, 3 de leurs enfants, de 1719 à 1722. De plus, 2 de leurs filles et un de leurs garçons se marièrent à La Prairie, entre 1736 et 1743.

Acte de baptême

La Prairie : «L’an mil sept cens quarante, le vingtcinquième jour de février, je soussigné prêtre ai baptisé François, né led. Jour, fils de Paul Beaucourt, sergent des troupes et Marguerite Haguenier sa femme. Le parrain François Haguenier a déclaré ne savoir signer et la marraine Charlotte Longuetain a signé

Charlotte Lontin,

Jacques Desligneris, ptre»

Cette famille aurait quitté La Prairie vers 1745, quand Paul Malepart a été réformé. Ce dernier a été inhumé à Québec, le 16 juin 1756.

Aucun document n’a été retracé concernant les premières années de François Beaucourt. Il semble qu’il aurait, tout au moins, acquis le goût des arts avec son père.

Madeleine Major-Frégeau écrit à propos de François Beaucourt : « En 1757, moins d’un an après la mort de celui-ci (Paul Malepart, père de François), sa mère se remarie avec Romain Lasselain,Dit Bellefleur. Québec, le 7 février 1757caporal dans le régiment de Guyenne. D’après le contrat de mariage, François, seul enfant vivant issu du précédent mariage de Marguerite Haguenier, devait être “nourry et entretenu au dépens delad. Communauté… jusques a l’age de Vint Cinq ans”. Il est possible qu’après la Conquête son beau-père, le caporal Lasselain, ait décidé de retourner en France avec sa famille».

Cette hypothèse concernant le retour en France de Jean-Romain Lasselain et de sa famille, semble peu vraisemblable. Ce soldat de la Compagnie de Chassignol s’est remarié à Saint-Constant de La Prairie, en 1770, avec Marie-Anne Bétournay et ce couple a laissé une nombreuse descendance au Canada, portant le patronyme de Bellefleur.

On retrouve François Malepart dit Beaucourt lors de son mariage avec Benoîte Camagne, à Saint-Seurin de Bordeaux, le 12 juillet 1773. Elle était la fille du peintre Joseph Camagne avec qui, peut-être, François Beaucourt perfectionna son art.

Acte de mariage

« Le même jour (12 juillet 1773) après la publication d’un ban dans cette église sans opposition au futur mariage entre sieur François Malepart, peintre, natif de Québec en Canada, habitant de cette paroisse, fils majeur et légitime de feux Paul Malepart et de demoiselle Marie-Marguerite Agrenier, d’une part, et de demoiselle Benoite Camagne, native de cette ville, paroisse Saint-Michel, habitante de celle-cy, fille mineure et légitime de sieur Joseph Camagne, d’autre part, vue la dispense du second et troisième banc ensemble la permission de célébrer leurs fiançailles immédiatement avant leur mariage, en date du six du courant, (Signé) : Debar vicaire général; Delondres secrétaire

Je, soussigné, curé de Saint Seurin, sacriste et chanoine du chapitre de la même église, ai leur ai imparti la bénédiction nuptiale en la présence de Mr Me Joseph Narbonne, vicaire de la paroisse de sieur Joseph Gaetan Camagne, père de l’épouse, de sieur Candide Frédéric, Antoine Degrassy, et de sieur Jean Laclotte qui ont signé avec moi.

(Signé) : Marlepart de Beaucour (sic) époux; Camagne épouse; J. Gajetan-Camagne; Degrassi fils; Degrassy père; j. Laclotte; Nones; Camagne; Narbonne vicaire; Camagne fils

Lagardère sacriste chanoine et curé».Acte copié en 1921, par Desigala, adjoint au maire de Bordeaux et délégué pour l’instruction publique et les archives. Ville de Bordeaux, archives municipales, série GG, paroisse Saint-Seurin, registre 751, acte numéro 47.

C’est le 14 février 1784 que ce fils de La Prairie fut élu membre de l’Académie de peinture, de sculpture et d’architecture de Bordeaux. Puis il part pour l’Amérique, vers la fin de décembre ou au début de 1785.

En 1786, on le dit à la Guadeloupe. Cette même année, il revint au Canada et peint «Jeune négresse portant un plateau de fruits», toile datée à Montréal.D’après Gérard Morisset, son modèle aurait été son esclave noire.Aussi, c’est en 1786 que l’église de Varennes s’enrichit de la peinture «La Madone» signée par Beaucourt et en 1792-1793, cette paroisse acquit d’autres de ses oeuvres dont le « Portrait de l’Abbé Duburon » constructeur de la troisième église de Varennes (1780). Les églises de Yamachiche, de l’île Perrot et de Saint-Martin de l’île Jésus, firent aussi l’acquisition de certains de ses tableaux.

Il signait F. Beaucourt, ajoutant à son nom les 3 points en triangle des membres du Grand Orient.Il était « frère » de la loge maçonnique de Montréal.

Après un retour en France et quelque temps passé en Allemagne et à Saint-Pétersbourg, il pratiqua comme portraitiste et décorateur à Philadelphie. Il se fixa définitivement au Bas-Canada en 1792, année où il réalisa les portraits de l’abbé Poncin et des Mères d’Youville et Despins.

François Malepart dit Beaucourt est décédé subitement à Montréal, le 22 juin 1794. Sa veuve lui survécut jusqu’au 13 janvier 1843. Sous le nom de Benoîte Gaetan, elle s’était remariée à Montréal, avec Gabriel Franchère, le 5 juillet 1810.

Testament de Benoîte Gaetan-Camagne

veuve de François Beaucourt et de Gabriel FranchèreGreffe Patrice Lacombe, Montréal, 5 juillet 1832, Résumé de E.Z. Massicotte«Léguant à son frère Auguste Gaetan, chirurgien-dentiste à New-York, environ 900 dollars, à ses belles- filles et beaux- fils tous mariés, une grande partie de ses vêtements et effets mobiliers, à la négresse Catherine Cora, qui avait dû être sa servante,Marcel Trudel (1990) mentionne deux esclaves ayant appartenus à Benoîte Gaetan veuve de François Beaucourt : Jean-Baptiste François, nègre baptisé le 14 avril 1791 à 14 ans environ (parrain : le notaire Jean-Baptiste Desève; marraine : la propriétaire). Aussi : Marie-Thérèse-Zemire, négresse inhumée le 16 décembre 1800, à l’Hôpital Général. Le nom de la négresse Catherine Cora apparaissant dans son testament n’y est pas mentionné. une somme de 30 dollars, plus “des hardes”. Quant aux tableaux qui lui restaient et autres biens, elle en faisait don à Gabriel Franchère fils».

Collections

On retrouve au Musée du Québec, plusieurs oeuvres de François Beaucourt : « Marguerite-Alexis Mailhot » (1793) épouse d’Eustache-Ignace Trottier dit Desrivières-Beaubien; « Portrait de femme âgée » (1792); « L’Abbé Antoine-Marie Morand » (1760- 1770); des fragments de « Marie secours des chrétiens » (1793); « La résurrection d’un mort par Saint-Antoine-de-Padoue » aussi nommé « Le Miracle de Saint-Antoine » (1794); portrait de « Fleury Mesplet » (1794) premier imprimeur à Montréal et fondateur de « La Gazette Littéraire » ancêtre de la « Gazette» de Montréal ».

Le Musée des beaux-arts du Canada est aussi propriétaire de quelques-uns de ses tableaux, dont : « Portrait de jeune fille » (1787); « Autoportrait » (vers 1773-1786); portrait de « Eustache-Ignace Trottier dit Desrivières Beaubien » (1792); cinq fragments de « Marie, secours des chrétiens » (1793).

Le Musée des beaux-arts de Montréal ne possède aucune oeuvre de François Malepart dit Beaucourt.

Le Musée McCord d’histoire canadienne possède le « Portrait de Catherine Wurtele » (1750; « Portrait d’une jeune négresse portant un plateau de fruits » aussi nommé « Esclave noire » (1786).

Le département de collection des Soeurs Grises de Montréal conserve trois oeuvres de François Beaucourt datées de 1792 : le portrait de « Claude Poncin, p.s.s. », ainsi que ceux de « Mère d’Youville » et de « Mère Despins » de la congrégation des Soeurs Grises.

Références

— Auger, Roland, Généalogie de Paul Malepart. Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, XVI, no 4, p. 199.

— Lacoursière, Jacques, Histoire du Québec. Texte de Kerel, David concernant François de Beaucourt, page 16, Henri Rivard, éd., 2001.

— Major-Frégeau, Madeleine,La vie et l’oeuvre de François Malépart de Beaucourt (1740-1794). Québec, Ministère des affaires culturelles, éd., (Collection Civilisation du Québec n° 24), 1979, 196 pages.

— Major-Frégeau, Madeleine : Dictionnaire biographique du Canada, vol. IV, p. 548-549. Les Presses de l’Université Laval, , éd., 1980.

— Massicotte, E.Z.,Le peintre Malepart de Beaucours». Bull. Rech. Hist., XXVII, 1921, p. 187.

Don

Un merci de tout coeur à M. Denis Marcil qui a contribué à l’enrichissement de notre bibliothèque. Voici quelques titres de l’ensemble.

– Le chemin de Jacques Cartier vers la bourgade d’Hochelaga, HACHARD Eugène

– Notre grande aventure, GROULX Lionel

– Histoire du Canada, du traité d’Utrecht au traité de Paris, LANCTÔT Gustave – – Lendemain de conquête, GROULX Lionel

– Sir William Phipps devant Québec, MYRAND Ernest, 1960

– Chansons populaires du Canada, GAGNON Ernest

– Les Nunamiut, Inuit au coeur des terres, VÉZINET Monique

– Épopée de la fourrure, HUBERT-ROBERT Régine

– Jeanne, fille du Roy, MARTEL Suzanne

– Premières missions des Jésuites en Nouvelle- France, CAMPEAU Lucien0

– Frontenac, FRÉGAULT Guy

– Inventaire des testaments, donations et inventaires du régime français, Vol. 1, 2 et 3, ROY Pierre-Georges

Avis de recherche

Collections à compléter:

— Cahier des Dix, vol. 1 à 22 (1936 à 1958)

— Bulletins de Recherches Historiques Années de 1895 à 1923

À noter

Un ordinateur est à votre disposition dans la salle de lecture pour la recherche de livres par :

— titre

— auteur

— sujet.

Les bibliothécaires ou Johanne se feront un grand plaisir, selon leur disponibilité, de vous indiquer comment utiliser le moteur de recherche. N’hésitez pas à leur demander.

Rappel

Pour éviter d’égarer des livres en les replaçant au mauvais endroit (leur recherche peut demander beaucoup de temps), il est recommandé de plutôt laisser les livres consultés sur le chariot disposé à l’entrée de la salle ou sur la table.

Décembre fût un mois avec des températures agréables. On ne peut en dire autant de janvier avec des températures sibériennes. Malgré cela, ce froid n’a pas empêché les membres bénévoles et chercheurs de venir à la SHLM pour poursuivre leurs activités et ce, depuis l’acquisition de nombreuses collections de volumes, archives et autres. Grâce au travail de nos bibliothécaires, M. Raymond Monette et son épouse Mme Lucille Beauvais-Monette, l’intérêt que ces acquisitions ont suscité fait que la SHLM connaît un achalandage à ses locaux qui fait chaud au coeur et nous stimule à continuer notre travail. Merci à vous tous. Nous sommes toujours très heureux de vous rencontrer.

Dans un tout autre ordre d’idée; l’automne dernier plus de 26 personnes ont suivi un cours en généalogie. À leur demande une visite fût organisée aux Archives Nationales de Montréal le 16 janvier 2003 afin de leur faire découvrir la richesse des volumes et documents disponibles à la population. Compte tenu du succès de cette visite, nous désirons en organiser une autre. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à découvrir cet endroit méconnu de beaucoup d’entre-nous, vous pouvez communiquer dès maintenant avec la SHLM. Nous sommes présentement à recueillir les noms afin d’organiser une autre visite. En terminant, je souhaite à tous une bonne Saint-Valentin.

Notre prochaine conférence aura lieu le 18 février au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

La route de l’Atlantique

Le conférencier :

M. Charles Beaudry

archéologue et historien

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux

membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion

des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur

souhaiter la bienvenue :

M. Sylvain Lamarche, La Prairie, (441)

M. Clément Kirouac, Candiac, (442)

M. Rodrigue De Montigny, Sainte-Catherine, (443)

M. Maurice Létourneau, La Prairie, (444)

M. Marcel Myre, Candiac, (446)

Nouveaux tarifs :

Lors de la réunion du conseil d’administration le 14 janvier 2003, il a été approuvé à l’unanimité de hausser le coût des photocopies à 0,15 $ à partir du 1er février 2003. Cette hausse de 0.05 $ est due au coût de la location de la machine ainsi que du matériel. Depuis la création de la grille de tarification en 1999, c’est la première fois que la SHLM doit en augmenter le tarif. Cependant, soyez assurés que nos coûts sont, à bien des égards, inférieurs à la plupart des autres lieux de recherches. Nous vous remercions de votre compréhension. Jean L’Heureux au nom du conseil d’administration.

Stagiaire

La SHLM accueille depuis le 21 janvier 2003 un stagiaire de l’école secondaire La Magdeleine. Martin Poirier suit ce stage dans le cadre d’un programme intitulé ISPJ (Insertion sociale et professionnelle des Jeunes).

Martin, qui a des compétences pour différents programmes informatiques, fera divers travaux durant son stage qui dure six semaines.

Exposition

Dans notre dernier numéro nous avons affiché une demande pour trouver une personne qui pourrait monter notre prochaine exposition. Monsieur Paul Racine, de La Prairie, est la personne embauchée à cet effet. L’exposition portera sur la présence militaire au temps de la Seigneurie de La Prairie.

Bien que les archives de la SHLM soient riches en documents textuels, cartes et plans, sur les périodes du 17ième au 19ième siècles, la SHLM possède très peu d’objets de cette époque.

Si vous détenez ou si vous connaissez quelqu’un qui en possède et serait consentant à faire un prêt pour une durée d’un an à la SHLM, nous serions intéressés à les emprunter si ces objets concordent avec l’exposition. Pour plus d’information veuillez nous contacter au 659-1393.

Rencontres Historiques

(anciennement Dialogue avec l’Histoire)

Nous sommes heureux d’annoncer que le projet éducatif « Rencontres Historiques » a été accepté par le ministre de la Culture pour une quatrième année. Monsieur Charles Beaudry sera responsable du projet afin de poursuivre le travail déjà en place dans certaines écoles de la Montérégie.

Poste d’Archiviste

Nous avons reçu plusieurs curriculum vitæ pour le poste d’archiviste. Dans notre prochain numéro nous vous informerons des résultats et du nom de la personne sélectionnée.

Nous sommes toujours à la recherche d’articles pour notre mensuel « Au Jour le Jour ». Si vous avez des histoires ou tout simplement êtes à la recherche d’informations, « Au Jour le Jour » est un bon moyen de communication afin de rejoindre d’autres membres qui pourraient répondre à vos questions.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie -shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Gilbert Beaulieu

Jean L’Heureux (179)

Jean-René Côté (64)

Laurent Houde (277)

Révision :

Gilbert Beaulieu (361)

Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : histoire@laprairie -shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs

articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

La SHLM possède une importante banque de données des baptêmes, mariages et sépultures de La Prairie.

Depuis plusieurs mois, une bénévole est à répertorier les baptêmes et décès de St-Philippe. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles intéressés à faire des entrées de données pour cette paroisse.

Nous sommes aussi à l’étude de la possibilité d’ouvrir un soir semaine de 19 à 22 h afin de permettre aux chercheurs en histoire et généalogie de consulter nos archives en dehors des heures habituelles d’ouverture.

Afin d’offrir ce service nous espérons monter une équipe de bénévoles, ce qui nous permettrait d’avoir une rotation chaque semaine. Si vous êtes intéressés à faire partie de l’équipe, veuillez communiquer avec la SHLM.

Au jour le jour, janvier 2003

Monsieur Ernest Poupart, le doyen en âge de la SHLM, a connu une expérience peu commune de transport lorsqu’on l’a amené à l’église de Saint-Constant pour le faire baptiser. Dans sa famille on prenait plaisir à raconter cette promenade qu’il avait faite à l’âge de quelques jours. Il nous a fait part de l’anecdote lors d’une rencontre à son domicile.

Né en semaine, le 4 avril 1905, au domicile de ses grands-parents où son père, l’aîné de la famille, demeurait aussi, Ernest Poupart fut baptisé le dimanche.

Au bout (nord) du Petit rang Saint-Régis on était à plusieurs milles (NDLR 1 mille = 1.6093 km) du village de Saint-Constant.

Cette époque de l’année était celle du dégel. Les chemins de campagne, qui n’étaient pas déblayés l’hiver, étaient peu praticables avec leurs plaques de glace fondante et leurs trous de boue. Dans ces conditions, se rendre à l’église en voiture sur une distance de plusieurs milles risquait de trop exiger même du meilleur cheval et aussi des passagers de la carriole.

Grand-père prit les choses en main. Il alla voir les employés affectés à l’inspection de la voie ferrée du Grand Tronc. Ceux-ci accepteraient- ils d’utiliser le hand-car On appelle draisine le wagonnet mû à bras ou à moteur servant aux équipes d’entretien d’une voie ferrée. Au Canada, avant l’apparition des moteurs, on lui donnait aussi le nom de pompeur ou pompeux. Dans notre région on désignait ce véhicule par le vocable de hand-car que certains traduisaient par char à bras. avec lequel ils effectuaient leur travail pour conduire le nouveau-né à Saint-Constant? La demande fut acceptée.