Au jour le jour, septembre 2005

Les goûts changent

Retraçant les tendances au fil des siècles, Pierre Couperie a constaté que les prix ne cessent de monter, sauf pour les aliments qui passent de mode. Étant donné que cette hausse continue est en opposition avec le déclin progressif des prix du grain durant cette période, on peut en déduire qu'il y a une forte demande pour les aliments que consomment les classes fortunées.

Les listes d'aliments figurant dans les marchés de pourvoierie semblent corroborer l'idée que c'est vers le milieu du XVIIe siècle que les goûts français en matière culinaire subissent un profond changement. Entre 1650 et 1670, on voit disparaître certains aliments restés à l'honneur depuis le Moyen Âge; ainsi le porc — même le cochon de lait — est beaucoup moins utilisé. À dater de cette période, les oiseaux sauvages les plus exotiques — les aigrettes, butors, cigognes, grues, hérons, oies sauvages, paons et autres cygnes — ne sont presque plus jamais mentionnés. Après 1650, la baleine et la lamproie ne figurent plus dans les tables des matières.

La mode sourit en revanche à d'autres mets: l'agneau est de plus en plus goûté, même si l'on préfère encore la saveur plus corsée du mouton; les poulets et chapons du Mans et de Bruges sont particulièrement estimés, tout comme le sont les poules de bruyère, les alouettes, les ortolans, les bécasses et les sarcelles; à partir de 1661, les crêtes de coqs (vendues à la livre) et les foies gras (que l'on peut acheter par demi-douzaine) font leur apparition. La morue salée, en provenance du Nouveau Monde, et le thon conservé dans l'huile ou la saumure sont de plus en plus demandés.

Un chef d’orchestre !

D'ordinaire, le maître d'hôtel est formé à la cuisine ou à l'office. Il a besoin, en effet, de connaître à fond le travail qui s'y effectue pour pouvoir ensuite maintenir l'ordre. Outre qu'il retient et congédie le personnel, il gère le budget et tient les comptes.

Il compose les menus, en consultant les goûts de son maître et en utilisant sa propre connaissance des mets à la mode.

Lorsqu'un repas spécial est prévu, il se charge des préparatifs. Après s'être entretenu avec les pourvoyeurs, quant à ce qu'il y a de «plus nouveau et meilleur» sur le marché, il établit son menu. Pour bien faire, il convient de présenter à table au moins trois services différents de préparations variées, symétriquement disposées. Après quoi, le maître d'hôtel entre en conciliabule avec les cuisiniers et les officiers d'office pour savoir de quel matériel ils auront besoin et s’assurer que celui-ci est effectivement disponible; le cas échéant, il s'occupera de louer ce qui fait défaut.

Il en va de même pour la vaisselle, le linge et la verrerie nécessaires pour dresser la table. Finalement, il engage, si besoin est, des extras pour la cuisine et le service. À la cuisine, les principaux subordonnés du maître d'hôtel sont «l'écuyer» ou «officier de cuisine», le «rôtisseur», les aides cuisiniers et les garçons de cuisine.

En récompense de ses talents, il reçoit trois cents livres de gages et bénéficie en outre de nombreux à-côtés. Tout comme la cuisinière bourgeoise, c'est à lui que reviennent de droit les cendres du feu et la graisse qui s'écoule de la viande rôtie, lesquelles, dans une grande maison, rapportent sans doute assez gros. Ses assistants se chargent du nettoyage de la cuisine et toutes les tâches fastidieuses, telles que dégraisser le pot, parer la viande, hacher, émincer, désosser, faire la vaisselle et entretenir le feu.

Ni les garçons de cuisine, ni la servante chargée de la vaisselle, qui se trouvent relégués tout en bas de la hiérarchie, n'ont- droit, semble-t-il, au moindre avantage. Selon Audiger, leurs gages se montent à soixante-quinze livres par an, mais certains marmitons ne sont pour ainsi dire pas payés, car on estime qu'en travaillant dans une grande cuisine, ils auront l'occasion d'apprendre leur métier et d'établir des contacts inestimables. C'est dans cette humble situation que la plupart des futurs cuisiniers apprennent à la fois les rudiments de leur art et les ficelles du métier.

Texte tiré de l’article « En cuisine sous l’ancien régime », par Barbara Ketcham-Wheaton ; Historia ; Janvier 1985 ; no 457, p. 102-104.

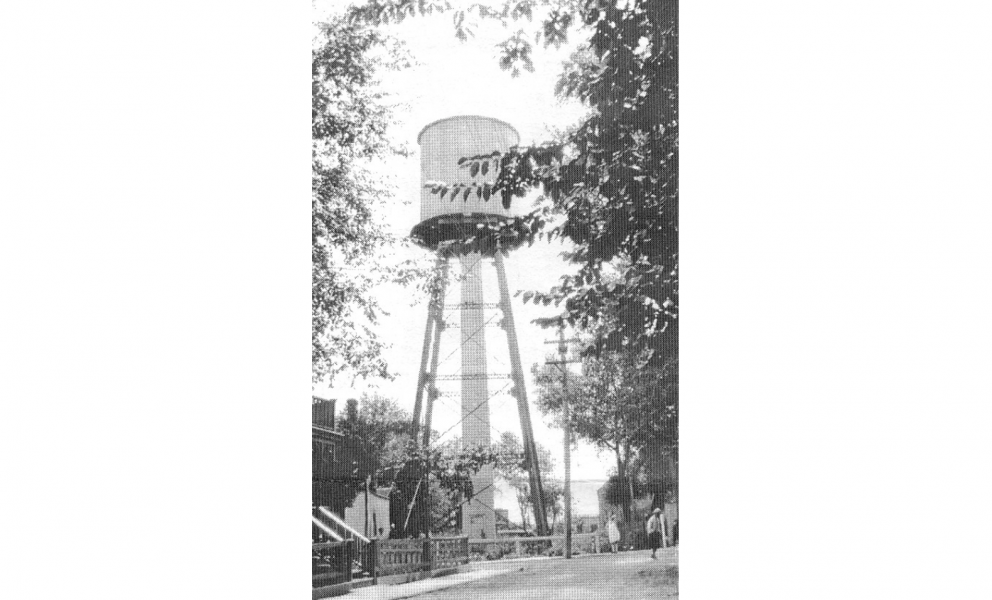

La question des commandites, qui a défrayé la chronique ces derniers temps, en a scandalisé plus d'un. Pourtant il y a eu, de tout temps, des stratagèmes semblables que des citoyens vigilants, à défaut des journalistes, ont su mettre en lumière. À titre d'exemple, je vous propose cette curieuse affaire de l'aqueduc qui a dû préoccuper les gens de La Prairie, au tout début du siècle dernier. Pour ce faire, je vous résume ici un opuscule publié à ce sujet par le Dr Brisson, citoyen en vue de cette époque.

En guise d'introduction, le Dr Brisson soulève le problème d'un service d'eau défectueux. Il relie ce problème à l'octroi de franchises à long tenue qui mettent en péril le bien-être de la population et lient les mains du Conseil municipal. Ceci pour en arriver à la franchise accordée à Médard DemersIl s’agit du neveu de Médard Demers, capitaine de traversier, dont il a été question dans un article antérieur. en 1883 et qui constitue en fait un monopole qu'on n'hésiterait pas aujourd'hui à qualifier de scandaleux. Qu'on en juge d'après les droits et avantages que la municipalité avait accordés à cet entrepreneur qui se faisait fort d'approvisionner la ville de La Prairie en eau potable.

- Monopole de 25 ans.

- Exemption de taxes municipales pour ces services.

- Accès libre de ses employés à la propriété privée.

- Choix libre du matériau pour les canalisations.

- Liberté de creuser partout et d’éventrer les rues.

- Permission d’inspecter les logis et d’analyser la consommation.

- Droit de passer ou non l’eau dans certaines rues, selon le vœu de la majorité de ses habitants.

- Permission de fermer l’eau pendant trois fois 24 heures d’affilée.

- Chaque contrat individuel avec les usagers est d’une durée de six mois payable à l’avance. Chacun de ces contrats est privé et donc soumis à des clauses différentes selon le cas. D’où puissance absolue et despotisme.

Les responsabilités de l’entreprise se limitaient aux articles suivants :

- Installer un système d’aqueduc général avec des connexions individuelles jusqu’à quatre pouces à l’intérieur du solage.

- Fournir de l’eau potable aux habitants de La Prairie (dans les limites des clauses qui précèdent).

- Remettre en état les endroits qui auront été creusés.

- Annulation du contrat pour manquement d’une année (!) à fournir l’eau.

- Obligation de fournir l’eau à la municipalité, surtout pour les incendies (obligation qui n’a pas été respectée lors du grand feu du 25 juillet 1901, malgré le paiement d’une indemnité de 50$).

- Droit de rachat dans les 15 ans par la municipalité.

À elles seules, de telles conditions représentaient déjà un scandale, mais d’autres lacunes sont apparues dans la mise en œuvre de ce contrat qui allaient ajouter à l’exaspération des citoyens. D’abord, Médard Demers choisit de faire ses installations en bois. Un tel choix ne pouvait qu’entraîner des écoulements et, par conséquent, un très mauvais service. Les conséquences de ce choix allaient d’ailleurs retomber sur l’associé de Médard Demers, son fils Alexandre. De plus, les conditions de remise en état des rues n’ont pas été respectées et les réparations sont souvent à la charge du Conseil. Le Dr Brisson reconnaît qu’un projet d’eau était nécessaire, mais pas à ce prix.

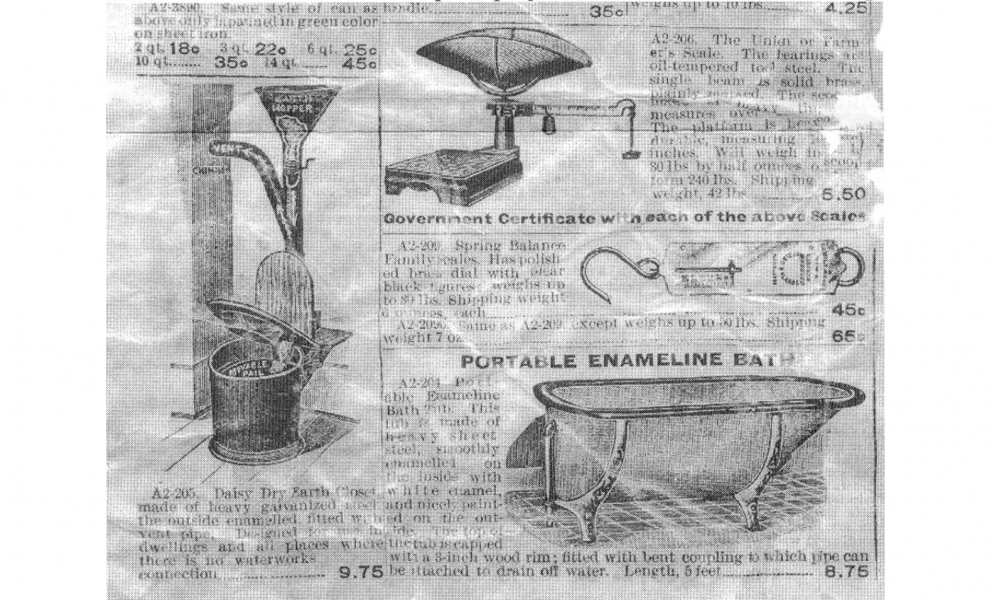

Photo de couverture : Pour aider le lecteur éventuel de l'article ci-contre, nous joignons cette portion de page tirée du catalogue de T. Eaton, publié en 1910. Les prix qu'on y découvre permettent de se faire une petite idée sur le niveau de vie et la valeur du dollar à cette époque.

La SHLM tient à remercier tous les membres de l'équipe des guides qui ont si bien accueilli et dirigé les touristes pendant tout l'été. Voici leur bilan de la saison.

Cet été, nous avons accueilli plus de 1300 visiteurs à la SHLM, un chiffre assez respectable pour l'été chaud, humide et pluvieux—que nous avons connu! Évidemment, l'exposition « Le Coffre d'espérance » est devenu notre champ d'intérêt principal, surtout pour les filles, qui s'intéressaient peut-être un peu plus au travail des femmes de l'époque.

Les idées foisonnaient en début d'été pour rendre celui-ci encore plus mouvementé que celui de l'an dernier. Le Carnaval, organisé pour la mi-août, nous a tenus occupés plusieurs semaines, mais le projet qui a connu le plus de succès est incontestablement Marcher dans l'ombre du passé. Cette activité, animée par des fantômes, consiste en une visite de nuit du Vieux-La Prairie où plusieurs histoires vous donneront des frissons tout en vous faisant revivre le temps. L'activité a été tellement appréciée par les « spectateurs » que nous l'avons présentée une seconde fois, et elle l'aurait été encore plusieurs fois si les guides ne devaient pas retourner au collège! Cependant, il n'est pas trop tard pour ceux qui n'y ont pas encore assisté; Marcher dans l'ombre du passé sera probablement représenté à l'Halloween. De plus, le partenariat avec Halte dans le jardin s'est avéré un franc succès pour la deuxième année consécutive, malgré une faible affluence en début de saison. Parmi les autres projets sur lesquels nous avons travaillé, nous avons terminé les fiches « sépultures » de St- Philippe. Il reste toujours les fiches « baptêmes », qui, malgré nos efforts soutenus, n'ont pas été complétées et devront l'être l'année prochaine. Nous remercions les bénévoles qui ont rendu notre été des plus agréables, et des plus occupés.

Comme si ce qui précède n'était pas assez pour soulever l'indignation des citoyens, d'autres événements sont venus ajouter la… goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'exaspération des gens dont le Dr Brisson s'était fait le porte-parole. D'abord, lors de l'incendie de l'Asile de la Providence, Demers avait réclamé une indemnité supplémentaire qui ne lui sera pas payée. Aussi, lors du grand incendie du 25 juillet 1901, Demers a refusé de fournir l'eau et La Prairie n'a dû d'être sauvée que grâce à des secours venus de l'extérieur.

Quand, le 15 octobre 1901, Alexandre Demers, qui voit arriver l'échéance du contrat, présente une nouvelle requête pour obtenir des subsides, le Dr Brisson en a assez. Il rédige un pamphlet d'une trentaine de pages intitulé «La question de l'aqueduc à La Prairie» dans lequel il dénonce les outrageantes prétentions d'Alexandre Deniers.

En effet, ce dernier présente le projet d'un nouveau contrat dans lequel il offre moins et exige plus. En plus des clauses du précédent contrat, Demers demande une indemnité de 50$ par année pour approvisionner la ville en cas d'incendie. Pour assurer son monopole, il exige des restrictions quant à l'usage de l'eau par les particuliers avec imposition d'amendes pour les contrevenants. S'il s'engage à installer des tuyaux en fer et à s'enquérir des baisses possibles d'assurances qu'apporterait son système, il veut discuter du prix d'installation de bornes-fontaines.

Toutefois, tout cela n'est que fausse représentation: Demers affirme que l'estimation des assurances ne se fera qu'après les travaux, mais il n'y aura en fait aucune diminution. De plus, le diamètre des tuyaux et le nombre de bornes-fontaines seront insuffisants. Devant ces révélations, Demers tente d'obtenir gain de cause par le pouvoir politique grâce à l'influence de sa clique, mais c'est l'échec et c’est la résolution du Conseil du 2 juin 1902.

Considérant les clauses du contrat toujours en vigueur avec Alexandre Demers et les mesures à prendre pour le bien-être des citoyens, un homonyme, monsieur David Demers, propose, appuyé par C.A. Lefebvre, de requérir les services d'un ingénieur pour estimer la valeur actuelle du système, les coûts d'entretien et de rénovation. Évidemment, la clique d'Alexandre Demers s'opposa à cette résolution, suggérant même de faire leur autocritique.

Le Dr Brisson conclut son réquisitoire écrit par des conseils de prudence. Bien qu'on le sente retenu dans la vigueur de ses propos par une certaine correction, il est facile de percevoir entre les lignes de son texte toute l'indignation et la colère contenue qui animent son intervention. Il demande à ses concitoyens de se méfier des comédies, de ne pas hésiter à faire la dépense d’une étude approfondie du problème et de n'accepter aucune construction avant l'échéance du contrat en cours. Il met en évidence les dangers d'une autre franchise de 25 ans et propose de s'en remettre à un référendum populaire sur la question.

C'est le 20 décembre 1902 que l'opuscule du Dr T.A. Brisson paraîtra, dédié aux contribuables. Si l'un de vous, lecteurs, connaît les suites de cette affaire, j'aimerais bien qu'il me les fasse connaître afin de pouvoir donner une suite et une conclusion à «la question de l'aqueduc de La Prairie».

ACQUISITIONS

- Un boxeur gentilhomme, Eugène Brosseau; 1895-1968; par Gilles Jeanson; ed. Septentrion; 2005 (achat SHLM).

- Des moulins et des hommes, 1608-1700; par Michel Langlois; 2005 (achat SHLM)

- Généalogie sur internet (La); par Viga, Miguel; 2003 (achat SHLM)

- Premières et les filles du Roi à Ville-Marie; par Marie-Louise Beaudoin; 1996 (achat SHLM)

- Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1744; par Jacques Rousseau et Guy Béthune; 1977 (achat SHLM)

- Sur les trace de Alexandre Lacoste dit Languedoc; par Pierrette Tellier, 2004 (don de monsieur Jean-Guy Longtin)

- Mes ancêtres POITEVIN-POTVIN; par André Potvin; 2005 (don de monsieur André Potvin)

- Gaspard Dauth, de l'Alsace au Canada; par René Bacon et Hélène Doth; 2005 (don de Mme Hélène Doth et de monsieur René Bacon).

- Beauharnois, paroisse Saint-Clément; 1819-1919-1920; (don de madame Hélène Doth)

- Catéchisme du diocèse de Québec, 1702; par Mgr de Saint-Vallier (donateur anonyme)

- Frontenac et ses amis; par Ernest Myrand; 1902 (donateur anonyme)

Dons

Merci de tout cœur aux donateurs suivants :

- Monsieur « donateur anonyme » (ce donateur nous a été indiqué par madame Hélène Doth et nous a fait un don important de quatre caisses de livres)

- Madame Hélène Doth

- Monsieur Jean-Guy Longtin

- Monsieur André Potvin

- Monsieur Giuseppe Tartaglia

Leur contribution servira encore à enrichir notre bibliothèque.

Après une saison estivale aussi active et productive que nous l'avions prévu, voilà que nous entreprenons une nouvelle année à la poursuite de nos objectifs. D'aucuns parleront de routine; nous préférons parler de persévérance et de fidélité. D'autre part, pour répondre à ce souci de l'histoire et de la généalogie, de plus en plus développé chez nos concitoyens, nous disposons d'une équipe de personnes dont le bénévolat est synonyme d'engagement.

La vie nous a privés de précieux éléments, mais avec un solide noyau de vétérans, avec de nouvelles têtes qui assurent la relève et qui nous font dire que, comme les bonnes équipes de hockey, nous ne manquons pas de profondeur, avec nos généreux mécènes, avec une coordonnatrice imaginative, méticuleuse et aussi efficace, comment pourrions-nous douter de notre succès ?

Aussi, c'est avec confiance que nous abordons cette nouvelle étape de la vie de la SHLM, persuadés de pouvoir compter sur votre constance, sur votre collaboration et sur votre appui. Je vous invite à venir nous voir, à participer par vos articles à notre journal et à profiter des services que vous offre votre Société d’histoire.

N’oubliez pas, le 18 septembre, c’est le brunch annuel de la SHLM

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Madame Dianne Parks (176)

Madame Patricia Lafave-Peck (177)

Monsieur Wilfred Cusson (178)

Madame Patricia Smith (179)

Madame Vicky Chabot (181)

Monsieur Yves Hébert (182)

Monsieur Jacques Ménard (184)

Conférences mensuelles

Il se prépare actuellement une série de conférences mensuelles. Surveillez bien nos prochains numéros et l’affichage aux locaux de la Société afin de les inscrire à votre agenda.

Nouvel horaire

Avec la fin de l’été et la rentrée scolaire arrive l’inévitable changement des heures d’ouverture de nos locaux de la SHLM.

À partir du 6 septembre 2005, les locaux seront ouverts de 9h00 à 17h00, les mardis, mercredis et jeudis.

D’autre part, les soirées de généalogie vont reprendre le lundi soir, de 19h00 à 21h00, à partir du lundi, 12 septembre. Bienvenue à tous les chercheurs.

Vous pouvez encore voir l’exposition actuellement en cours sur le « Coffre d’espérance » qui prendra fin le 2 octobre.

C’est cette même fin de semaine du 2 octobre qu’auront lieu les Journées de la culture. Surveillez la publicité qui sera faite à ce sujet.

Comme par les années passées, nous tiendrons notre vente annuelle de livres usagés le samedi, 15 octobre 2005, de 9h00 à 17h00.

Voici quelques catégories de livres à vendre : archéologie, art, architecture, biographies, dictionnaires biographiques, généalogie, histoire du Canada, Nouvelle-France, magazines, romans, littérature anglaise, encyclopédies.

L’objectif principal de cette vente est de recueillir des fonds destinés à l’achat de livres pour notre bibliothèque.

Dites-le à vos parents et à vos amis

Éditeur :

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS:

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Jacques Brunette (16)

Révision :

Jacques Brunette (16)

Linda Crevier (Coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : histoireelaprairie-shlm.com

Les auteurs assument l'entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l'éditeur.

Au jour le jour, juin 2005

En souhaitant que les quelques pages qui ont paru depuis février aient pu aider les néophytes à entreprendre leurs recherches généalogiques, je termine la saison avec une liste de quelques sources imprimées qu'ils pourront consulter lors de leurs travaux.

- Cherchons nos Ancêtres

Édition Québec Science, Sillery, Michel Langlois

- Fichier des mariages catholiques et non catholique du Québec (1735-1825)

44 volumes, Fichier Histor

- La population du Québec avant 1800

Démographique-Histoire-Généalogie, PRDH

- Dictionnaire généalogique des familles du Québec Des origines à 1730

René Jetté

- Dictionnaire des Canadiens français(1608-1760)

Gabriel Drouin

- Dictionnaire Biographique du Clergé

Canadien français, J,B,A Allaire

- Inventaires des Procès verbaux des grands voyers

Conservés aux archives de la province de Québec, Édition L’Éclaireur, Beauceville, Pierre-Georges

- Émigration Rochelaise en Nouvelle–France

Édition Archives Nationales du Québec à Montréal

- Inventaire des contrats de mariages du Régime Français

Conservés aux Archives Judiciaires de Québec

- Les numéros de lot des terres – Villes et Municipalité

- Contrats de terre et de mariage :

dans les bureaux d’enregistrement de comté, Archives Nationales du Québec à Montréal

- Recensement 1666-1667-1681

Benjamin Sulte

Le 17 mai dernier avait lieu la dernière conférence de la saison 2004 – 2005 et c'est le docteur Claude Boyer qui nous entretenait du régiment Carignan- Salière.

Descendant d'une des plus vieilles familles de La Prairie, ce médecin retraité nous a détaillé avec suavité et compétence tous les aspects de ce fameux régiment que plus d'un québécois retrouve mentionné dans son arbre généalogique. Après avoir bien campé son sujet dans le contexte de son époque, monsieur Boyer nous a expliqué les origines de la fameuse unité, avec son double nom et sa mission particulière. Après la description des uniformes et des drapeaux, le conférencier a poursuivi avec l'énumération de la hiérarchie militaire du régiment, son long périple vers la Nouvelle-France, ses forts et ses cantonnements, pour terminer avec les détails de ses expéditions contre les Iroquois.

En guise de conclusion, monsieur Boyer nous a parlé de l'état des recherches entreprises pour retrouver tous les noms de ces soldats venus pour défendre la colonie naissante et qui, dans plusieurs cas, s'y sont installés.

Merci, docteur Boyer !

Le 26 mai dernier, une foule nombreuse se pressait dans les locaux de la SHLM pour assister au lancement du livre "Gaspard Dauth, de l'Alsace au Canada", écrit conjointement par madame Hélène Doth et monsieur René Bacon.

Présentée par notre président, monsieur René Jolicoeur, madame Doth, nous a présenté son livre et son co-auteur, monsieur Bacon, est venu compléter avec verve et humour cette présentation.

Puis ce furent les félicitations de monsieur Marcel Fournier, président de la SGCF, et celles de madame Dupré qui a remplacé son époux, le maire de La Prairie.

La soirée, agrémentée de quelques coupes de vin, s'est poursuivie dans une ambiance très agréable et on a pu y remarquer la présence de plusieurs figures connues du "monde de la généalogie".

Bravo madame Doth !

Dès la fin du XVIIe siècle, le baron de Lahontan, un officier militaire français qui a voyagé dans toute l'étendue de la Nouvelle-France dans les années 1680, soulignait les particularités de la Nouvelle-France. Le baron de Lahontan était un partisan de la république, c'est-à-dire un partisan d'une société plus égalitaire, et il avait beaucoup apprécié cet aspect caractéristique de la Nouvelle-France: la grande liberté dont profitait la population. Lahontan nous explique sur quelle base favorable les habitants de Nouvelle-France ont pu acquérir, assez rapidement, une aisance enviable:

Les paysans y sont fort à leur aise, et je souhaiterais une aussi bonne cuisine à toute noblesse délabrée de France (Les nobles de province étaient pauvres). Ces gens-ci (…) ne payent ni sel, ni taille (des taxes françaises); ils chassent et pêchent librement; en un mot, ils sont riches. Voudriez-vous donc les mettre en parallèle avec nos gueux de paysans ?

(Lahontan, cité dans Audet, 2001 : 253)

Un autre témoin très attentif de la vie quotidienne des « gens du commun » nous a laissé nombre d’observations précises sur l’alimentation, les mœurs et le niveau de vie des habitants de la Nouvelle-France, dans les années 1750; il s’agit du baron d’Aleyrac, un petit noble de province sans fortune qui avait embrassé la carrière militaire dans l’armée française. Cet officier subalterne a passé les quatre dernières années du Régime français dans la colonie. Il a côtoyé des soldats français qui logeaient chez des habitants canadiens et il s’est battu en compagnie de miliciens canadiens et de guerriers autochtones, qui étaient intégrés à l’ensemble des forces armées françaises. Le jugement de cet officier repose donc sur une longue expérience de la société coloniale et il témoigne d’une façon précise et fiable de la situation des habitants ordinaires qu’il a surtout fréquentés.

Les commentaires que le baron d'Aleyrac multiplie sur le haut niveau de vie des Canadiens ne laissent aucun doute sur l'aisance relative que l'ensemble de la population avait atteinte, à la fin du Régime français. Car le baron était présent en Nouvelle-France entre 1755 et 1760, soit à une période que les historiens qualifient de "difficile", voire de "très difficile" dans la colonie. Les observations du baron d'Aleyrac confirment donc avec force celles de Pehr Kalm, de Joseph Henry, et de plusieurs données récentes sur l'alimentation en Nouvelle-France. Voici, en vrac, les principales observations que le baron a consignées sur les Canadiens dans ses Mémoires :

Les Canadiens se nourrissent bien et sont gros mangeurs surtout de viande. Ils en font une consommation surprenante. Il n'est pas d'habitant qui, ayant femme et deux ou trois enfants, ne tue l'hiver un bœuf ou une vache, deux cochons, des moutons, des poulets, des oies, des dindes, des canards, sans compter le gibier et le poisson qu'ils prennent en quantité tout l'hiver. Ils mangent du pain excellent. (…) Les Canadiens ont une passion extrême pour l'eau-de-vie et la fumée de tabac. C'est un usage chez eux de boire un grand coup d'eau-de-vie, en se levant et cela même chez les femmes. Les hommes fument le calumet en pierre noire. Les enfants de sept à huit ans boivent et fument de même. Une bouteille d'eau-de-vie fait une seule séance. Pour le vin, on n'en fait pas pareille débauche. Mais on passe toute la journée à

fumer et beaucoup ont l'habitude de fumer au lit. (…)

Entre eux, les Canadiens s'appellent tous Monsieur et Madame. Ils ne vivent guère en société, restent chez eux, disent facilement du mal les uns des autres. Ce peuple aime singulièrement ses aises. Presque tous les habitants ont une voiture d'hiver, qu'ils appellent carriole, sorte de traîneau fort bien aménagé et commode et une voiture d'été ou calèche, faite à peu près comme un cabriolet. Pour peu qu'ils aient quelque chemin à faire et, dans quelle que saison que ce soit, ils ne vont jamais à pied. (…) L'orgueil des Canadiens va jusqu'au point qu'on ne trouve casaquins de soie, ainsi que des coiffes de dentelles et des souliers de damas, ce qui les rend envieuses de toutes choses. (…)

Les femmes sont belles et spirituelles. Elles portent des jupes qui ne vont guère jusqu'aux mollets. Les filles se tiennent fort bien, mais une fois mariées, elles négligent leur toilette. (…)

Il n'y a pas de patois dans ce pays. Tous les canadiens parlent un français pareil au nôtre. Hormis quelques mots qui leur sont particuliers, empruntés d'ordinaire au langage des matelots. (D'Aleyrac, 1935: 29-34)

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

La SHLM, dans un projet de partenariat avec monsieur André Kahlé, a produit et mis sur le marché un logiciel des plus performants visant à optimiser la gestion des archives. Cet outil très professionnel décrit les documents d'archives, du fonds jusqu'aux pièces; il gère automatiquement la ponctuation des RDDA, permet la consultation à l'écran des photographies et des documents numérisés et exécute rapidement une recherche plein texte. De plus, Archi- Log produit plusieurs instruments de recherche tels que des répertoires, un état général, un catalogue, une liste alphabétique, un inventaire, des statistiques, etc.

Bref, c'est un instrument incontournable pour tout organisme qui désire économiser temps et argent tout en organisant ses documents. Ce logiciel on ne peut plus convivial repère rapidement, protège et gère vos documents tout en respectant les lois et les règlements qui régissent l'accès et la protection de l'information.

Vous cherchez ? Archi-Log trouve… et rapidement !

(Texte inspiré du dépliant publicitaire)

- Le Père Marcel Demers, prêtre de Saint-Sulpice, dont il a été question à quelques reprises dans les médias lors du décès du pape Jean-Paul II, est un descendant des Demers de La Prairie. En effet, il ne faut pas remonter plus loin que son grand-père pour s'en rendre compte: Hector Jean- Baptiste Demers, né à La Prairie, était le fils de Jean-Baptiste et de Basilice Bouchard (Mariage le 15 février 1871 à La Prairie). Ce Père Marcel Demers est actuellement recteur du Collège Pontifical canadien, près du Vatican.

- Le quartier du sud-ouest de Montréal entouré de Verdun et de LaSalle et qui porte le nom de Ville-Émard tient ses origines de Joseph Ulric Émard, né à Saint-Constant de l'union de Médard Émard et de Mathilde Beaudin. C'est en effet Joseph Ulric Émard qui a commencé le lotissement de ce coin de Montréal qui a porté son nom comme municipalité jusqu'à son annexion en 1910.

Visites guidées

Avec l'arrivée des beaux jours (????), la SHLM reprend ses activités touristiques. Pour la période estivale, la Société organise des visites du Vieux La Prairie et elle a, à cette fin, engagé une équipe de jeunes étudiants dynamiques et compétents afin de rendre ces circuits les plus vivants et les plus instructifs possibles.

Venez donc vous divertir tout en apprenant des détails qui vous surprendront peut-être sur les origines de la ville de La Prairie, sur son patrimoine historique et architectural. N'oubliez pas surtout que ces visites sont gratuites pour les membres en règle de la SHLM. Venez en groupe ou en famille. Faites connaître à vos enfants le contexte historique où ont vécu leurs ancêtres.

Horaire d’été

À partir du 6 juin 2005, les locaux de la SHLM seront ouverts aux heures suivantes:

de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi inclusivement

de 11h00 à 17h00 le samedi et le dimanche.

Surveillez les affiches apposées à la SHLM ou autres lieux publics, les annonces dans le journal Le Reflet ou renseignez-vous par téléphone pour connaître certains forfaits particuliers qui vous seront offerts au cours de l'été.

Bienvenue à tous les chercheurs et à tous les visiteurs

Exposition estivale

Dans notre numéro de février, nous vous donnions les détails de l'exposition qui occupera nos locaux cet été. Cette exposition a pour thème le "coffre d'espérance" ou si vous préférez le trousseau de mariée. "Découlant de la nécessité de doter la maison de tout ce qui était nécessaire au niveau du linge et de ses accessoires, plusieurs femmes dès l’adolescence, pensaient «à monter leur trousseau» c'est-à-dire en confectionnant elles-mêmes les différents textiles qui leur seraient nécessaires au moment elles fonderaient leur propre foyer." Nous vous rappelons donc que vous êtes invités, à partir du 6 juin, à venir faire avec nous ce merveilleux voyage dans le temps.

La morale est rigoureuse à la charnière des 17e et 18e siècles, morale qui régit tout le champ de la vie. Y compris d’abord la toilette, celle évidemment de la femme. On voit vos cheveux à l’église, madame, et ils sont frisés? Écoutez l’évêque Saint-Vallier qui dénonce, chez vous, en 1682 et en 1686, « la tête découverte, ou qui n’est couverte que de coiffes transparents, et les cheveux frisés d’une manière indigne d’une personne chrétienne ».

ACQUISITIONS

- Histoire des Cantons de l'Est, collectif, Institut québécois de la recherche sur la culture, 1998 (Achat SHLM)

- Dans la même collection: Histoire des régions et aussi:

- Histoire de la Côte Nord

- Histoire de Beauce-Etchemin-Amiante

- Histoire du Saguenay – Lac Saint-Jean

- Histoire du Bas St-Laurent (Achat SHLM)

- Palissade fortifiée de La Prairie, travail de maîtrise à l'Université Laval, CD-Rom, 2005 (don de l'auteur , madame Josiane Jacob)

- Histoire du Québec, Une société Nord-américaine, par Yves Bourdon et Jean Lamarre, 1998 (achat SHLM)

- 100 ans de vie à l'église Saint-Philippe-de-Windsor, 1894 – 1994, collectif, 1994 (don de monsieur Jean-Marc Garand)

- Honteux personnages de l'histoire du Québec, par Guy Giguère, 2002, (achat SHLM)

- Brebis égarées (Les), Des ancêtres vautrés dans le péché, par Guy Giguère, 2005 (achat SHLM)

- Histoire de l'éducation au Québec, par Jean-Pierre Charland, 2005 (achat SHLM)

- Jardins et potagers en Nouvelle-France, par Martin Fournier, 2004 (Achat SHLM)

- Belles églises du Québec (Les), par André Croteau, 1996 (Achat SHLM)

- Belles d'autrefois (Les), par Jacques Bourdon, 2001 (Achat SHLM)

DONS

Merci mille fois aux donateurs suivants:

Monsieur Jean-Marc Garant

Madame Josiane Jacob

Bon été à tous nos membres, aux lecteurs, aux chercheurs et, évidemment, à nos mécènes.

Avec le mois de juin arrive le moment de nous pencher sur nos réalisations de l'année, de faire le bilan de nos activités. Aussi, à la lumière de cette rétrospective, je constate avec fierté que l'équipe de la SHLM a répondu, encore une fois, aux objectifs de la Société qui consistent, entre autres, à faire avancer l'étude de l'histoire locale et régionale par des recherches, des publications, des conférences et des expositions. Il vous suffira de jeter un œil sur le bilan annuel pour vous en rendre compte. Devant ce beau résultat, je ne peux qu'applaudir tous ceux qui y ont travaillé avec tant de générosité.

Mais la vie de la SHLM ne s'arrête pas pour autant. En effet, dans le cadre de notre horaire d'été, non seulement nos locaux continueront d'accueillir les chercheurs et les visiteurs de nouvelles expositions, mais nous reprenons le programme des visites guidées du Vieux La Prairie avec une équipe de jeunes aussi dévoués que compétents et enthousiastes.

On vous attend en grand nombre.

Réserver dès maintenant votre journée du 18 septembre 2005. C’est le brunch annuel de la SHLM!

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Madame Lise Houle (no. 161)

Monsieur Jean-Guy Longtin (162)

À titre de membres en règles, vous êtes invités à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra dans nos locaux du 249 de la rue Ste-Marie le 15 juin 2005 à 19h30. Bienvenue à tous !

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mai 2005

Pour les premiers immigrants français qui s’établirent ici, puis pour leurs descendants qui ont peuplé la Nouvelle-France, l’alimentation reposait avant tout sur le pain, la viande, le poisson, les légumineuses et les légumes. Dans la vallée du Saint-Laurent, le pain a toujours été de blé entier, plutôt que de seigle ou d’orge, ou de farines mêlées, comme dans les régions pauvres de France. De plus, il est rarement arrivé qu’on manque de pain et jamais il n’y eut de pénurie totale, ni de grande famine meurtrière en Nouvelle-France, grâce aux farines qu’on importait de France les années de pires récoltes, et en période de guerre. De plus, tous les visiteurs attestent que cet aliment irremplaçable, le pain, était ici d’excellente qualité.

Au menu de la viande, le bœuf avait la préférence de la majorité des Canadiens, même s’il n’apparaissait pas sur toutes les tables à la même fréquence. Comme presque tous les habitants de la colonie possédaient une ou deux vaches, et qu’à la campagne, sur une terre agricole, il fallait acquérir au moins deux bœufs de travail, on obtenait des veaux à chaque printemps. De sorte que presque tout le monde mangeait de la viande de bœuf, de vache ou de veau, à l’occasion.

La viande de porc, elle, était de consommation universelle, car chaque famille élevait et engraissait elle-même un ou plusieurs porcs, y compris en ville, où l’on en trouvait dans les cours arrière des maisons. On élevait un nombre de porcs suffisant pour nourrir la famille tant en viande fraîche, qu’on faisait geler l’hiver au grand froid, qu’en lard salé qui se conservait parfaitement plus d’une année.

On faisait boucherie des animaux domestiques : porcs, bœufs et volailles, dans les derniers jours de novembre ou au début de décembre, quand les gelées prenaient ferme. On mangeait le boudin et les saucisses aussitôt après avoir fait boucherie et on gardait les meilleurs morceaux pour le temps des fêtes, ou encore pour la saison des noces s’il y avait des mariages prévus dans la famille. La majorité des mariages avaient en effet lieu au mois de novembre, ou aux mois de janvier et de février, quand il y avait moins de travaux sur la ferme et encore beaucoup de nourriture en réserve. Ainsi, presque toutes les familles pouvaient célébrer un mariage, Noël ou le Nouvel An, dans la joie et l’abondance, à la campagne autant qu’à la ville. On gardait aussi de la volaille et des quartiers de bœuf gelés, dans les greniers, à l’abri des prédateurs, pour la durée de l’hiver. Ces viandes, salées ou gelées, étaient presque toujours apprêtées en pot-au-feu pendant la morte-saison, dans toutes les chaumières de Nouvelle-France.

Après le temps des fêtes et la saison des noces, venait le temps du carême, cette période de quarante jours précédant la fête de Pâques, qui commençait habituellement vers la fin de février pour se terminer au mois d’avril. Pendant cette longue période de jeûne et d’abstinence, les gens devaient tout particulièrement se priver de viande. On puisait alors dans les réserves de moins en moins abondantes de nourriture pour trouver du poisson salé, des légumes de conservation tels navet, oignon, chou et carotte, et des légumineuses séchées : fèves et pois divers. On mangeait aussi, à l’occasion, du poisson frais grâce à la pêche sous la glace. Même les œufs et les laitages étaient moins abondants pendant l’hiver. Restait le pain, encore le pain, que certains mangeaient le matin avec du sucre d’érable, surtout aux mois de mars et d’avril, au « temps des sucres ». Puis, dès la fin d’avril et en mai, le gibier à plumes envahissait à nouveau le ciel et les premières pêches libres de glace pouvaient commencer. Avec les jeunes pousses sauvages qui pointaient vers l’ardent soleil printanier, on faisait à nouveau des salades. Au mois de juin, les radis et les premières laitues apparaissaient dans les jardins potagers et l’on cueillait les premières baies sauvages. À la fin du mois de juin, on assistait au retour explosif des couleurs et des saveurs, au retour de l’exubérance alimentaire et de la joie de vivre dans toute la colonie, en famille et entre voisins. Plusieurs variétés de légumes se succédaient tout au long de l’été. En juillet, la pêche et même la chasse occupaient les cultivateurs qui bénéficiaient d’une période de relâchement dans les travaux agricoles. Il y avait de nouveau abondance d’œufs et de laitages. Puis, aux mois d’août et de septembre, les récoltes des champs et des jardins envahissaient la grange, le grenier, la cuisine, les marmites et le ventre des habitants.

Et le cycle recommençait…

Les preuves historiques s’accumulent et ne laissent plus de doute : la grande majorité de la population de Nouvelle-France était bien nourrie, dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du Régime français.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

Maintenant que vous avez trouvé le nom de votre ancêtre, peut-être désirez-vous en savoir davantage sur sa venue en Nouvelle-France?

Qui était-il? Un Seigneur ou un défricheur?

Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Ces questions sont accompagnées chacune d'un exemple de réponse et d'une ou plusieurs sources d'informations que vous pouvez consulter.

1. D’où vient-il ?

Joachim était de La Rochelle, en Charente-Maritime

(Dictionnaire Jetté, Drouin, Tanguay, Origine, Nos racines)

2. Sur quel vaisseau a-t-il fait la traversée ?

Les Armes d’Amsterdam, le capitaine était Jacob Gille.

Site internet : http://www.iquebec.ifrance.com/naviresnouvellefrance

3. Où demeurait-il à son arrivée ? Quel était son métier ?

À son arrivée aux Trois-Rivières, il était serviteur (domestique)

(Liste Debien) En 1662, il était serviteur du chirurgien Pinard aux Trois-Rivières.

(Catalogue des immigrants Région Trois Rivières page 367)

Il est domestique chez Pierre Souillas et Jeanne Bilondeau (recensement 1666)

4. A-t-il reçu une concession ? Si oui, à quel endroit ?

En 1668, il obtient du Sr Pierre Boucher une première concession à Boucherville que l’on appelait

Les Îles Percées et, en 1670, une deuxième concession; les deux contrats portant les no. 103 et 105 sont notariés le 4 avril 1673 Notaire Frerot (Archives Nationales)

5. Qui a-t-il épousé ?

Il a épousé Magdeleine Alton (Hanneton) le 6 janvier 1669

Il passe un contrat de mariage devant le Notaire Rémy

6. Combien d’enfants ont-ils eu ?

Joachin et Magdeleine eurent sept (7) enfants : Jean-Baptiste, Jacques, Marie-Jeanne, Pierre, François, Louis et Marguerite. (Dictionnaire Jetté), PRDH.

Si vous en êtes à vos débuts en généalogie, je vous engage, encore une fois, à conserver ces pages du bulletin Au jour le jour qui ont commencé à paraître dans le numéro de février 2005 et qui vous proposent une marche à suivre qui vous guidera dans vos travaux.

La conférence du 19 avril dernier avait pour sujet Saint-Bruno de Montarville et c’est monsieur Bernard Guilbert (photo ci-contre) qui est venu nous éclairer sur l’histoire de cette région. Et, pour tous ceux qui y ont assisté, le mot "éclairer" a pris son sens le plus littéral.

C'est dans le cadre d'un échange entre les deux sociétés d'histoire que s'inscrivait cet événement. En effet, monsieur Jean-Marc Garant de la SHLM avait entretenu les membres de la Société d'histoire de Saint-Bruno au sujet de La Prairie et monsieur Guilbert est venu lui donner la réplique.

À travers les générations de la famille Boucher, monsieur Guilbert a retracé pour nous toutes les étapes historiques et socioéconomiques de cette belle région du Québec. Il a aussi développé l'aspect commercial, l'apport de certaines communautés religieuses au développement de Saint-Bruno et, surtout, la vocation résidentielle assez particulière que cette région a adoptée. Le tout était illustré "par intermittences" avec force schémas et photos des richesses patrimoniales de cette belle localité. Bref, monsieur Guilbert a convaincu son assistance que Saint-Bruno gagne à être connu et que tous devraient se faire une obligation d'en visiter les sites touristiques.

À cause de la construction imminente d’un triplex le «Pont Chômeur» devra bientôt être déplacé de son site d’origine. Voici le texte de la lettre adressée à monsieur Guy Brossard du service d’urbanisme de la ville de LaPrairie :

Le «Pont Chômeur» est un modeste monument de béton placé en bordure de la rue Sainte-Rose. Il fut construit en 1932 par les chômeurs lors de la grande crise économique (1929-1939) afin de permettre aux eaux de drainage des terres de s’écouler sous la rue Sainte-Rose. Ces eaux s’écoulaient parallèlement à la rue Levée. Ce pont est toujours à l’endroit exact où on l’érigea en 1932.

Comme l’assurance-chômage et l’aide sociale n’existaient pas à l’époque, les gouvernements durent mettre sur pied des mesures d’urgence (le secours direct) afin de venir en aide aux trop nombreux chômeurs. On lança également une série de grands travaux publics afin de remettre les chômeurs à l’œuvre : le Jardin botanique de Montréal, le boulevard Taschereau, la construction de la conduite principale d’aqueduc en tuyau de huit pouces à La Prairie et le Pont Chômeur en sont des exemples. En retour de leur participation à ces travaux les chômeurs recevaient, en plus de la fierté, des bons échangeables contre de la nourriture, des vêtements ou du bois de chauffage.

Les chômeurs de La Prairie étaient donc très fiers de leur «pont», bien que la lettre N y soit placée à l’envers (voir la photo).

Aujourd’hui ce pont, malgré sa mine pitoyable et sa fragilité, constitue le dernier souvenir tangible de la crise de 1929 à La Prairie. Il demeure le seul témoin d’une époque difficile et mal connue, et mérite d’être conservé.

Nous recommandons qu’il soit déplacé avec précautions vers un espace vert, soit Place du Centenaire ou Place de la Mennais. On pourrait également choisir de le conserver et de le reloger dans un parc lors de la réouverture de la rue Saint-Louis (ancien site de Rose et Laflamme). Dans tous les cas le pont devrait être accompagné d’une plaque commémorative expliquant son origine.

Samedi dernier, le 23 avril, la SHLM était l'hôte de la Fédération des Sociétés de Généalogie du Québec. Reçus "aux petits oignons" par les responsables de notre Société, les invités ne tarissaient pas d'éloges à propos de nos installations et sur l'accueil des plus chaleureux dont ils avaient bénéficié.

En effet, les gens de la Fédération ont dû se sentir très à l'aise puisque les travaux se sont poursuivis jusqu'à 17h30 !

La SHLM se doit de continuer à entretenir ces bons rapports qui créent des contacts intéressants avec les autres sociétés et contribuent à ajouter à notre "visibilité".

Vendredi dernier, le 22 avril, la SHLM faisait la nouvelle expérience d’un « déjeuner des bénévoles ». Bien que certains l’aient trouvé un peu matinale, il suffit de regarder les mines épanouies de tous ces bénévoles pour constater que l’expérience s’est avérée une réussite totale.

La SHLM tenait à souligner dignement la participation de plusieurs élèves de notre région au concours international de photographie, Notre patrimoine, ça flashe, organisé ici par monsieur Hugues Messier. Pour mettre en évidence le travail de ces élèves, mesdames Lise Brunette, Linda Crevier et Michelle Montpetit ont dressé une exposition de leurs œuvres qui demeurera en place jusqu’au 27 mai.

APPEL À TOUS

- Cahier des Dix : avec notre récent achat, il nous manque les numéros 13 et 14 pour compléter notre collection.

- Revue d'histoire de l'Amérique française: pour compléter notre collection, il nous manque le volume 38, les numéros 3 et 4, 1984.

ACQUISITIONS

- Mémoires de la Société de généalogie canadienne française, années 2003 et 2004 (achat SHLM).

- Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 57, 2003 (achat SHLM).

- L'Ancêtre, vol. 30, 2003 – 2004.

- Mariages de Hawkesbury, 1883 – 1975 (Don de madame Hélène Doth)

- Arrondissement historique de La Prairie, caractérisation, 2004 (don de la Commission des biens culturels)

- Montréal, son histoire, son architecture, tome 3, par Guy Pinard (achat SHLM). – Guide du chercheur, SGCF, 2004 (don de madame Hélène Doth)

- Saint-Michel, 1853 – 2003, éditions Louis Bilodeau, 2002 (don de madame Lise Lavallée, du comité des fêtes du 150e de Saint-Michel)

- Cahiers des Dix, numéros 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 32, 34. (achat SHLM)

- Évaluation du potentiel archéologique de l'arrondissement historique de La Prairie, par Barriault, Monique, 1981 (archives SHLM)

DONS

Un gros merci aux donateurs dont les noms suivent:

- Madame Hélène Doth

- Madame Lise Lavallée

- Monsieur Bernard Legault

La générosité de nos donateurs est un gage certain de la croissance et du développent de notre bibliothèque.

À quand remonte votre dernière visite aux locaux de votre Société d’histoire de la rue Ste-Marie, à La Prairie ? À plusieurs mois ? Vous avez alors sûrement manqué quelque chose.

En effet, votre Société d’histoire, plus dynamique que jamais, évolue rapidement, se transforme, ajoute à ses collections de documents, aux livres de sa bibliothèque, réunit sans cesse de nouvelles données, de nouvelles cartes, de nouveaux outils de généalogie, grâce à des dons généreux et à des achats judicieux. Elle vous offre régulièrement des expositions inédites et des conférences pleines de curiosités.

Si, comme je l’ai dit plus haut, vous n’êtes pas venus nous voir depuis un bon bout de temps, profitez du retour des beaux jours pour le faire et profitez aussi de l’occasion pour faire connaître à vos parents et à vos amis tous les avantages et tous les services de votre Société d’histoire.

Prochaine conférence

Le Régiment Carignan Salières

Par Dr Claude Boyer

Le 17 mai 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Monsieur Maurice Brossard (no. 155)

À titre de membres en règle, vous êtes invités à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra dans nos locaux du 249 de la rue Sainte-Marie le 15 juin 2005 à 19h30.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Gaétan Bourdages

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, avril 2005

C’est avec plaisir et fierté que nous consacrons cet espace de notre bulletin mensuel à la mention du centième anniversaire de naissance de l’un de nos membres, monsieur Ernest Poupart.

Ernest Poupart est né le 4 avril 1905 dans le rang Petit Saint-Régis, à Saint-Constant. Quand il a commencé à fréquenter l’école, ses parents demeuraient au 41 de la rue Ste-Marie, à La Prairie. Il a terminé ses études à l’Académie Saint-Joseph en 1921. Dans la dernière partie de son cours, il a eu comme professeur le Frère Damase qui enseignait à ses élèves la pratique des opérations commerciales de base.

Dès sa sortie de l’école, il obtient un emploi comme commis de bureau chez Jean-Baptiste Doré et Fils, manufacturiers de machines aratoires.

Au début de 1922, il entre à l’imprimerie des Frères de l’Instruction Chrétienne, à La Prairie. Il y reste jusqu’en 1926. Il y acquiert la formation de linotypiste et prend de l’expérience dans le métier. En 1926, il entre au journal Le Progrès du Saguenay, à Chicoutimi, à titre de linotypiste. Six ans plus tard, le journal éprouvant des difficultés financières, il laisse Chicoutimi pour Montréal. Il est rapidement engagé, dans son métier, au Montreal Star et y demeure jusqu’à l’âge de 65 ans. C’est à Montréal qu’il épouse Jocelyne Vinette, le 19 juillet 1941.

Encore très en forme après avoir laissé le Montreal Star, il entreprend avec succès une nouvelle carrière de plusieurs années dans l’assurance.

Dès les débuts de sa vie professionnelle, Monsieur Poupart s’est intéressé à la photographie comme amateur. Il a conservé avec soin la collection des appareils qu’il a utilisés au cours de sa longue vie. Il possède aussi d’intéressantes photos qu’il utilise pour illustrer des causeries où il a la réputation d’être un conteur plein d’entrain et captivant. À cent ans, le 4 avril 2005, Monsieur Poupart continue d’épater son entourage par sa vivacité d’esprit, la richesse de ses souvenirs et son amabilité.

Vous trouverez, à la page suivante, la lignée directe des ancêtres de monsieur Ernest Poupart.

Étape 3

Nous sommes rendus à notre lignée cognatique par les femmes. Je vous conseille de toujours inscrire le nom des parents du conjoint, car cela vous donnera un document plus complet. Voici un exemple :

|

Lucille Riendeau |

||

|

Madeleine Lestage |

20 0ctobre 1940 St-Edouard |

Laurent Riendeau Donat Riendeau, Delvina Lanctot |

|

Antoinette Dorris |

7 avril 1913 St-Edouard |

Adrien Lestage Fridolin Lestage, Rosina Surprenant |

|

Indiana Marcil |

7 juillet 1890 St-Michel |

Cyprien Dorris Narcisse Dorris, Marie Pinsonneault |

|

Henriette Pinsonneault |

24 novembre 1857 St-Michel |

Joseph Marcil Joseph Marcil, Marie Moquin |

|

Marie David |

14 février 1825 St-Philippe |

Louis Pinsonneault Paul Pinsonneault, Marie Charlotte Lériger |

|

Amable Gagnon |

15 juillet 1804 St-Philippe |

Joseph David Charles David, Angélique Lécuyer |

|

Marie Anne Longtin |

13 novembre 1780 La Prairie |

Pierre Gagnon Joseph Gagnon, Angélique Perreault |

|

Marie Amable Gervais |

10 mai 1751 La Prairie |

François Longtin Jérome Longtin, Marie Louise Dumas |

|

Marie Thérèse Sénécal |

25 février 1732 La Prairie |

Jean-Baptiste Gervais Jean-Baptiste Gervais, Anne Lefebvre |

|

Marguerite Pinsonneault |

4 novembre 1698 Montréal |

Pierre Sénécal Jean Sénécal, Marguerite Descene |

|

Anne Leper |

Avant 13 avril 1674 Lieu indéterminé |

François Pinsonneault Lafleur |

Vous avez trouvé les noms des époux, la date et l’endroit du mariage. Désirez-vous avoir les actes de mariage de votre lignée ? Il vous faut vérifier les endroits où il y a des microfilms et s’il faut que vous soyez membre pour avoir accès à cette information.

|

Membre |

Institution |

Adresse |

Téléphone |

|

non |

Archives Nationales |

535, rue Viger, Montréeal |

514-873-6000 |

|

oui |

Club de généalogie de Longueuil |

736, rue Després, Longueuil |

450-670-1869 |

|

oui |

Société d’histoire de La Prairie |

249, rue Ste-Marie, La Prairie |

450-659-1393 |

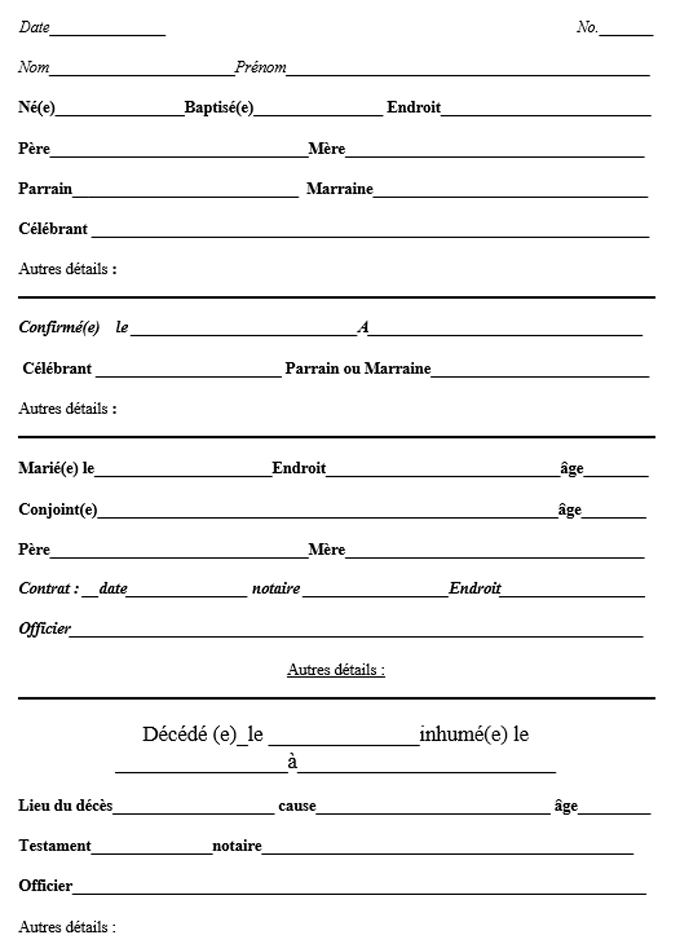

Pour colliger vos informations, vous pouvez faire des photocopies de la fiche de la page suivante pour chaque individu.

Les traditions culinaires de quelques régions de France ont lentement évolué pendant les premières décennies, influencées par la géographie et le climat particuliers de Nouvelle- France, ainsi que par les aliments et la culture alimentaire des autochtones d’Amérique.

Au terme de cette lente incorporation de savoir- faire, une tradition culinaire propre à la Nouvelle- France apparaît au XVIIIe siècle. Cette tradition était parvenue à une certaine stabilité à la fin du Régime français, quand la conquête et les influences anglaises ont relancé le processus d’adaptation. Au XVIIe siècle donc, les ménagères françaises qui ont immigré dans la vallée du Saint-Laurent ont dû adapter des techniques et des aliments qu’elles connaissaient déjà, et aussi adopter certains éléments nouveaux. Des légumes comme la citrouille et la courge étaient connus en France, mais peu répandus; alors qu’ici, on les cultivait de façon courante. On utilisait aussi, à l’occasion, des techniques de conservation inspirées des Amérindiens, comme le fumage de la viande et, surtout, du poisson, sans jamais qu’elles remplacent l’usage généralisé de la salaison venant d’Europe. La technique d’inspiration autochtone la plus populaire fut l’enfouissement de la nourriture dans le sol, en hiver, pour la protéger du gel. Les immigrants français n’avaient pas besoin de prendre autant de précautions dans leur pays d’origine, et l’adaptation de cette technique amérindienne a donné lieu à des usages nouveaux dans la colonie, notamment le « caveau à légumes » qui s’est répandu chez les habitants et qui est devenu très fréquent au XIXe siècle. On peut encore voir de ces caveaux à demi enfouis dans le sol sur la côte de Beaupré, près de Québec.

La plus répandue des techniques françaises de conservation de la viande et du poisson, la salaison, a été ici utilisée de façon plus étendue. À l’automne, en plus de saler du lard, du bœuf et de l’anguille (sans compter la morue qu’on salait sur les lieux de pêche), on a mélangé du sel à des herbes et à des légumes saveurs, afin de donner du goût aux préparations culinaires pendant les longs mois d’hiver. C’est ainsi qu’apparurent les fameuses « herbes salées » qu’on utilise encore aujourd’hui. On s’en servait dans les soupes et les ragoûts, les pot-au-feu et les fricassées, quand aucune fraîche verdure ne permettait de rehausser le goût de la viande et des légumes de conservation.

Bacqueville de la Potherie, un noble français qui a passé plus de trois ans à Québec, entre 1698 et 1701, comme contrôleur de la marine et des fortifications, nous donne un aperçu de l’abondance qu’il a observé à la ville et dans les alentours, au temps des récoltes automnales :

« Le temps où le commerce roule le plus à Québec est au mois d’août, septembre et octobre, que les vaisseaux arrivent de France. Il se fait une foire dans la basse-ville; toutes les boutiques et les magasins étalent leurs marchandises. Ce ne sont qu’empressement de part et d’autre pour se défaire de ses effets, ou pour avoir bon marché. On y voit sur la fin d’octobre les habitants des campagnes que l’on appellerait paysans en tout autre lieu que le Canada, qui viennent faire leurs emplettes. » (Bacqueville de la Potherie, cité dans Audet, 2001 : 183)

On remarque que les paysans des campagnes de Nouvelle-France se faisaient appeler « habitants », au lieu de paysans. Même s’ils vivaient eux aussi de la culture de la terre, comme les paysans de France, ils savaient que leur situation était à ce point meilleure qu’une nouvelle façon de se qualifier leur semblait nécessaire. Le terme d’ «habitants» s’est alors imposé. En Nouvelle-France, on naissait donc « Canadien » et on se faisait appeler « habitant », au lieu de paysan. Des traits culturels propres sont donc rapidement apparus dans la jeune colonie.

(Texte tiré de « Jardins et potagers en Nouvelle-France » de Martin Fournier – Septentrion)

Il faut noter le caractère singulier de la conférence du 15 mars dernier : notre coordonnatrice de la SHLM, originaire de Toronto, mais d’ascendance polonaise, nous a entretenus de l’intérêt des Irlandais pour une cause québécoise !

En se basant sur une thèse qu’elle avait déjà développée, madame Linda Crevier (photo ci-contre) a d’abord bien campé les deux contextes historiques, soit celui de l’Irlande et celui de la Nouvelle-France devenu ensuite le Bas-Canada. Puis, à travers une comparaison des démêlés que les deux pays ont connus avec l’autorité britannique, la conférencière a juxtaposé les grandes figures de chacun des deux événements : messieurs Daniel O’Connell et Louis-Joseph Papineau. Enfin, il est toujours surprenant de constater à quel point les troubles de 1837-1838 ont trouvé des échos en dehors du Québec et madame Crevier a ajouté à notre étonnement en faisant ressortir la sympathie que manifestaient les Irlandais à la cause de l’insurrection des Patriotes.

|

Poupart, Ernest |

Montréal, 19 juillet 1941 |

Jocelyne Vinette Antonio – Élodie Gervais |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Rémi, 28 août 1904 |

Albertine Hébert Jean-Baptiste – Mélina Bessette |

|

Poupart, Arthur |

Saint-Isidore, 3 février 1880 |

Marie-Sophie Dubuc Louis – Sophie Bazinet |

|

Poupart, Louis |

Saint-Constant. 25 octobre 1852 |

Zoé Benoit François – Desanges Bonneville |

|

Poupart, Julien |

Longueuil, 13 juin 1814 |

Josette Cadieux Louis – Josette Ste-Marie |

|

Poupart, Constant |

La Prairie, 11 février 1742 |

Marie-Louise Vacherau Julien – Angélique Leber |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 20 octobre 1742 |

Marie-Madeleine Deniger Pierre – Catherine Têtu |

|

Poupart, Jean-Baptiste |

La Prairie, 23 février 1716 |

Marie Gervais Mathieu – Michelle Picard |

|

Poupart, Pierre |

La Prairie, 11 août 1682 |

Marguerite Perras Pierre – Denyse Lemaitre |

|

Poupart, Jean |

De St-Denis, arrondissement de Bobigny, archevêché de Paris. |

Marguerite Frichet |

LIVRES À VENDRE

- Dictionnaire biographique du Canada, volumes 1,2,3,9,10,11 et 12 (25$ chacun)

- Européens au Canada, des origines à 1765, par Marcel Fournier (5$)

- Églises du Québec, par Luc Nuppen (4$)

- Encyclopedia of Canada, par Stewart Wallace, vol. 1 à 6 (60$)

ACQUISITIONS

- Cahiers des Dix (Les), collectif, no. 58 2004 (achat SHLM)

- Système scolaire du Québec, par LouisPhilippe Audet, 1950, 6 volumes (don de M. Roger Hébert)

- Conseil Souverain de la Nouvelle-France, par J. Delalande, 1927 (don de M. Roger

Hébert)

- Les Récollets et Montréal, collectif, 1955 (don de M. Roger Hébert)

- Économie et société en Nouvelle-France, par Jean Hamelin (don de M. Roger Hébert)

DONS

Merci de tout coeur aux donateurs dont les noms suivent :

- Monsieur Rodrigue De Montigny dont le nom a été oublié en rapport avec le Récit d’une partie de voyage vers le pays de l’or, le Klondike, par Lorenzo Létourneau. M. Laurent Houde avait fait relier ces notes de voyage données par M. De Montigny.

- Monsieur Roger Hébert

Ces dons que nous recevons nous permettent d’enrichir notre bibliothèque ou d’amasser des fonds lors de nos ventes.

L’arrivée du printemps amène le retour des oiseaux migrateurs mais, pour la SHLM, cela signifie un nouvel afflux de visiteurs qui viennent nous rencontrer et qui s’intéressent à nos expositions. En ce moment, c’est l’exposition Aller-Retour portant sur les moyens de transport de l’histoire de La Prairie, montée par madame Lise Nadon-Brunette. Et il se prépare des surprises pour la saison touristique estivale.

D’autre part, je profite de l’occasion pour saluer spécialement monsieur Ernest Poupart qui célèbre ce mois-ci son centième anniversaire de naissance. Non seulement monsieur Poupart est-il le doyen de nos membres, mais il est aussi un descendant d’une des plus anciennes familles de La Prairie, comme vous le verrez un peu plus loin dans ces pages.

Joyeux anniversaire, monsieur Poupart !

L’Histoire de Saint-Bruno-de-Montarville

par monsieur Bernard Guilbert

le 19 avril 2005, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

Madame Johanne Goyette (no. 115)

Monsieur Alain Bisson (no. 117)

Monsieur Gilles Demers (no. 118)

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction :

Raymond et Lucette Monette (26)

Lucille Riendeau-Houle (390)

Hélène Charuest (59) (textes colligés)

Laurent Houde (7)

Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.