Au jour le jour, juin 2012

La Fédération Histoire Québec a tenu son 47e congrès annuel du 25 au 27 mai 2012 dans la ville de Sherbrooke. Le cocktail d’ouverture du vendredi soir était organisé par la Société d’histoire de Sherbrooke.

Ce fut là l’occasion de visiter leurs locaux avant de nous rendre au théâtre Granada pour le banquet d’ouverture. Chemin faisant, nous avons pu admirer plusieurs des célèbres fresques murales du Vieux-Sherbrooke, œuvres qui font la fierté de la population. En conférence d’ouverture, M. Jean-Pierre Kesteman, professeur émérite à l’Université de Sherbrooke, a dépeint l’histoire des Cantons-de-l’Est en utilisant comme toile de fond le titre du congrès : « Les Cantons-de-l’Est : lieu de passage, terre d’accueil et espace d’intégration ».

La journée du samedi 26 mai a été consacrée à une série de quatre ateliers sur l’histoire des Cantons-de-l’Est. J’ai pu ainsi apprendre plusieurs détails historiques sur l’arrivée des loyalistes américains dans la région autour de 1785, des Écossais et des Irlandais vers 1820 et, finalement, des Canadiens-français après 1840. J’ai spécialement goûté l’atelier de Mme Monique Nadeau-Saumier, professeure d’histoire de l’art à l’Université Bishop. Le contenu de cet atelier était axé sur la multiplicité des allégeances religieuses dans les Cantons-de-l’Est au 19e siècle. Grâce à la création du parcours touristique « Le chemin des cantons » (www.chemindescantons.qc.ca), Mme Nadeau-Saumier a pu dresser un portrait de l’histoire architecturale des églises protestantes et catholiques de la région et nous a entraînés, durant 75 minutes, dans une fascinante visite virtuelle de ces églises.

Lors du banquet de clôture du samedi soir, nous avons appris que le 48e congrès de la Fédération Histoire Québec aura lieu au Saguenay du 17 au 19 mai 2013. Comme la Fédération québécoise des sociétés de généalogie tiendra son colloque bisannuel au même endroit à pareille date, il y a fort à parier que les deux événements seront organisés conjointement par les deux fédérations.

Voici un résumé des conférences offertes aux participants à l’occasion du récent congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

1ère CONFÉRENCE : « ARCHIVES MUNICIPALES ET GÉNÉALOGIE : UN PARTENARIAT À EXPLORER. »

M. Bernard Savoie, archiviste à la municipalité de Gatineau, a expliqué la structure des archives municipales en soulignant les sections susceptibles d’être d’un plus grand intérêt pour les généalogistes. Deux d’entre elles méritent notre attention, ce sont, les dossiers des organismes et la correspondance échangée avec ceux-ci et, deuxièmement, les rôles d’évaluation.

Tous les organismes, du hockey mineur à l’AFEAS, échangent des informations avec leur municipalité et cette correspondance peut nous renseigner sur les individus qui en assurent la gestion. En ce qui concerne les rôles d’évaluation, selon les municipalités et les années, les rôles d’évaluation peuvent inclure, pour chaque ménage, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école, le nombre de bêtes, et parfois le métier du père, en plus des adresses et de la valeur des propriétés.

2e CONFÉRENCE : « LE DUR MÉTIER DE GARDE-NOTES »

M. Jean-Claude Trottier a souligné les grandes étapes de l’évolution de la profession de notaire depuis la Rome antique jusqu’à l’époque de la Nouvelle-France.

3e CONFÉRENCE : « LA GÉNÉALOGIE PAR L’ADN PEUT-ELLE S’ARTICULER À LA GÉNÉALOGIE DOCUMENTAIRE ? »

M. Jacques P. Beaugrand nous a expliqué les bases de la généalogie par l’ADN et comment celle-ci peut servir à confirmer la généalogie documentaire.

Chaque cellule d’un être humain possède 23 paires de chromosomes, la dernière paire déterminant le sexe d’un individu. Chez l’homme, cette paire est composée d’un chromosome X et d’un chromosome Y alors que la femme possède deux chromosomes X. L’homme étant le seul à posséder un chromosome Y, il ne peut donc lui être transmis que par son père qui l’a reçu de son propre père et ainsi de suite. Cette transmission par les hommes signifie que M. Untel, qui est né à notre époque par exemple, possède le même chromosome Y que son ancêtre masculin en ligne directe. Naturellement, nous ne possédons aucun échantillon d’ADN des premiers arrivants. Par contre, si deux descendants en ligne directe de deux lignées différentes d’un même ancêtre font analyser leur chromosome Y, ceux-ci seront identiques et ainsi confirmeront leur lignée documentaire.

De même, le chromosome X que possède un homme ou une femme lui a été transmis par sa mère. Donc, deux individus ayant la même ancêtre utérine peuvent aussi faire analyser leur ADN et confirmer leur lignée documentaire.

Pour plus de renseignements de même que les coûts afférents aux tests, veuillez consulter le site du projet Héritage ADN français à www.frenchdna.org.

4e CONFÉRENCE : « DIX GÉNÉRATIONS DE PAPINEAU EN OUTAOUAIS. »

M. Jean-Yves Papineau nous a ouvert les pages de son album de famille et présenté un résumé de dix générations de la famille Papineau

Le dimanche 13 mai 2012 avait lieu à Gatineau l’assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. L’année 2011-2012 fut une autre année au cours de laquelle la Fédération a multiplié ses efforts dans le but de d’accroître l’intérêt du public face à la généalogie. Lors de l’élection des administrateurs, quatre postes, dont les mandats sont de deux ans, étaient ouverts. Mme Marie Royal a soumis sa candidature pour un deuxième mandat.

Deux membres du conseil d’administration terminaient leur troisième mandat et, selon les règlements en vigueur, ils ne pouvaient pas se présenter pour un quatrième mandat. Il s’agissait du président, M. Albert Cyr, et d’un administrateur, M. Robert Charron. De plus, un poste d’administrateur était devenu vacant à la suite du décès de M. Jean-Marc Boivin, survenu en juin 2011. Mme Marie Royal a été réélue et les nouveaux administrateurs élus lors de cette assemblée ont été Mme Angélique Perreault (Société de généalogie de Drummondville), M. Georges Mailloux (Société historique de la Côte-du-Sud) et M. Jean-Thomas Turcotte (Société de généalogie des Cantons-de-l’Est).

Après délibérations, les administrateurs ont désigné M. Michel Banville (Société de généalogie de Québec) comme nouveau président de la Fédération. M. Banville occupait auparavant le poste de vice-président.

La première édition de la Semaine nationale de généalogie aura lieu du 23 au 30 novembre 2012 au sein des différentes sociétés de généalogie du Québec. Lors du congrès, il a été décidé que les jeunes du niveau primaire, surtout les 10 à 12 ans, formeront la clientèle cible à l’occasion de cette semaine thématique. Le contenu de cette semaine sera au centre des travaux du prochain conseil de généalogie. Le conseil d’administration de la Fédération a profité du congrès pour annoncer aux participants que, à l’occasion du 40e anniversaire de notre Société, la SHLM sera l’hôte du prochain conseil de généalogie qui aura lieu à La Prairie le samedi 25 août prochain à l’étage du Vieux Marché.

EXPOSITION

Dès sa construction en 1862, le Vieux Marché a abrité la première caserne des pompiers de La Prairie. Afin de souligner ce 150e anniversaire, nous vous proposons, jusqu’à la fin de septembre, une exposition sur l’évolution des équipements destinés à combattre les incendies.

Entrée gratuite.

VISITES GUIDÉES

En compagnie de nos guides étudiants, vous pourrez profiter d’une visite guidée de l’arrondissement historique. Une visite commentée centrée sur les richesses archéologiques est également disponible. Tarif de 5 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants.

RALLYE GPS

Le rallye GPS (géocaching) vous permettra de découvrir en groupe, des éléments du paysage et de l’architecture de l’arrondissement historique qui échappent souvent à l’œil le plus attentif. Un tarif de 10 $ est exigé pour un groupe de 6 à 8 personnes.

MARCHEZ DANS L’OMBRE DU PASSÉ

Revivez des pages de notre histoire locale à travers « Marchez dans l’ombre du passé », une série de saynètes jouées dans les rues du Vieux La Prairie. Quatre représentations sont prévues, les 20 et 27 juillet ainsi que les 3 et 10 août à 19 h 30. Coût : 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Prière de réserver à l’avance.

CHAÎNES DE TITRES. Notre série de cinq ateliers sur les chaînes de titres s’est achevée par la présentation des travaux des neuf participants. Présentation inégale et variée, quoique fort intéressante; l’intérêt de chacun étant stimulé par des motifs d’ordre familial, historique ou archéologique selon la maison choisie pour établir la chaîne de titres. Nos archives s’enrichiront d’autant puisque chaque participant s’était au départ engagé à céder une copie de son travail à la SHLM.

VENTE DE LIVRES USAGÉS. Grâce au travail acharné et assidu d’une solide équipe de bénévoles, notre vente de livres usagés a connu cette année encore un succès considérable. Un chaleureux merci à Mme Élizabeth Dorman, responsable du comité, et à toute son équipe, particulièrement aux gens qui ont consacré de nombreuses heures à transporter, trier, nettoyer, classer, évaluer et vendre les milliers de livres reçus. Merci également à nos centaines d’acheteurs dont le fidèle encouragement annuel ne se dément pas.

PANNEAU D’INTERPRÉTATION. Dans le cadre de la série intitulée « La Prairie, un patrimoine archéologique d’exception, de statut national », un nouveau panneau d’interprétation a été installé à l’entrée de l’ancien cimetière. Ce panneau s’ajoute à une série de onze panneaux déjà en place dans les rues de l’arrondissement historique. Le visiteur y trouvera des renseignements sur les anciens lieux de sépulture, l’évolution des pratiques funéraires et la bioarchéologie.

LA BATAILLE DU 11 AOÛT 1691. Deux balles de mousquet mises à jour l’automne dernier sur le site de l’ancienne intersection du chemin de Saint-Jean et du rang de la Bataille Nord (la fourche) ont été soumises à l’analyse d’une spécialiste. Mme Geneviève Treyvaud, de l’Université Laval, a été formelle, il s’agit certainement de munitions typiques du 17e siècle, ce qui correspond très bien à la bataille de 1691. D’après elle, l’une des balles est de type français alors que l’autre, plus petite, serait possiblement de fabrication artisanale. Cette opinion vient confirmer les conclusions de M. Jean Joly, suite aux recherches qu’il a effectuées, sur le site probable de la bataille.

CENTRE D’ARCHÉOLOGIE. La MRC de Roussillon et ses partenaires ont annoncé récemment le lancement des travaux à l’édifice du 214, rue Saint-Ignace (ancien édifice du comté) afin de mettre sur pied une Réserve Archéologique et un Centre de Diffusion (RACD). D’une valeur de plus de 867 000 $, le projet est destiné à la conservation des artefacts archéologiques régionaux, à des expositions temporaires ainsi qu’à une mission éducative auprès des élèves et des étudiants de tous niveaux. L’ouverture est prévue pour l’été 2013.

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Marie-Hélène Bourdeau

Stéphane Tremblay

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, mai 2012

Lorsqu’on circule sur la route 104 en direction de Saint-Jean, on peut voir à environ 7 km de l’agglomération de La Prairie un monument de pierres et une croix en bois, à l’intersection d’un chemin de rang, avant de franchir la rivière l’Acadie. C’est le chemin de la Bataille qui traverse le rang qui porte le même nom.

Les premières concessions y furent accordées en 1726 par les Jésuites, alors propriétaires de la seigneurie de Laprairie de la Magdeleine. Le rang portait alors le nom de Côte Saint-François-Borgia mais la population locale l’appelait communément la Bataille, en mémoire d’un célèbre combat qui s’y déroula en août 1691. Le monument de pierres ou cairn, érigé en 1923 sur le lopin de terre donné à cette fin par David Daigneault, rappelle effectivement la bataille en question. La croix, érigée en 1891 par la population du rang, souligne aussi l’événement. Un ruisseau coule sous le chemin de Saint-Jean à quelque 100 mètres de l’intersection et vient ensuite passer sous le chemin de rang : c’est le ruisseau de la Bataille. Chemin, rang, côte, ruisseau, et aussi montée et, plus récemment, rue de la Bataille rappellent tous le même événement historique.

Le lecteur intéressé pourra consulter, au local de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, le document « La croix de chemin à la mémoire du combat du 11 août 1691 » et, sur le combat lui-même, le livre « 1691 : La bataille de La Prairie ».

Attachons-nous maintenant à la petite histoire de la Côte Saint-François-Borgia ou Côte de la Bataille, en particulier à celle de ses débuts et de ses premiers concessionnaires.

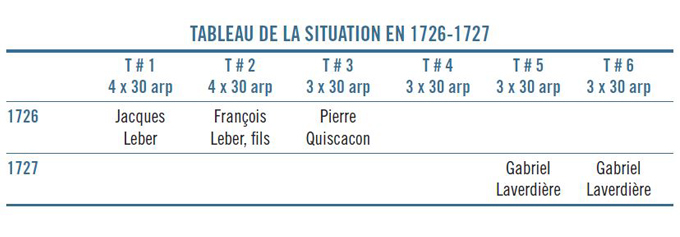

Les premières concessions de cette côte, à être inscrites au terrier des seigneurs jésuites, datent de 1726 et le notaire Barette en signe les contrats. Au matin du 6 octobre, Jacques Leber reçoit une terre de 4 arpents de front sur trente de profondeur et en après-midi, son frère François s’en voit aussi accorder une également, adjacente et de même grandeur. Pour sa part, Pierre Quiscacon reçoit une terre de 3 arpents de front sur 30 de profondeur, voisine du lot précédent.

Jacques et François sont les fils de Jacques Leber, capitaine de milice de La Prairie tandis que Pierre est amérindien et fils adoptif du même capitaine. Les lots portent respectivement les numéros T1, T2 et T3 du premier terrier de la seigneurie, ou ancien terrier, comme on le désignera par la suite.

Le 12 novembre de l’année suivante (1727), les Jésuites concèdent à Gabriel Laverdière une grande terre de 6 arpents de largeur sur trente de profondeur, à l’endroit nommé la Bataille au bout des terres de Fontarabie, tel que le mentionne l’acte notarié de Guillaume Barette. Ce lot de double superficie correspond aux lots T5 et T6 du premier terrier.

Ainsi donc, les quatre concessionnaires ci-haut possèdent ensemble 510 arpents en superficie tel que l’indique le tableau pour les années 1726 et 1727. Le lot T4 n’est pas encore concédé.

Ce début prometteur ne durera pas. En effet, Pierre Quiscacon meurt en 1727 et sa terre est cédée par les Jésuites à son père adoptif François Leber, père. Après le décès de ce dernier, la veuve Leber rendra la terre aux Seigneurs en 1740. Gabriel Laverdière décède en 1731 et ses terres retournent aussi aux Seigneurs. Enfin, Jacques Leber trépasse à son tour en 1741 et sa veuve rétrocède la terre. Parmi les quatre pionniers du rang, seul François Leber fils conservera sa concession.

En fait, cette première tentative de développement de la côte des années 1720 aboutira à un véritable échec. Non seulement les terres seront-elles rétrocédées aux Seigneurs mais, de plus, aucune n’aura été défrichée ni même habitée, incluant celle conservée par François Leber fils. Rappelons que la côte de la Bataille est à près de 7 km du village et qu’aucun chemin digne de ce nom n’existe encore. Un sentier menant au fort de Chambly passe sur les terres de Laverdière et coupe celles des Leber; il deviendra chemin de charrette en 1739 seulement. Le chemin vers Saint-Jean ne sera construit qu’en 1748. Dans ce rang éloigné et difficile d’accès, les conditions de vie sont difficiles.

Il faudra attendre les années ’30 pour y voir arriver de véritables pionniers, soit des concessionnaires, résidants et défricheurs. En 1734, Gervais Meunier dit Lafleur reçoit en concession le lot T5, la moitié de l’ancienne terre de Gabriel Laverdière. En 1737, Michel Nicau dit Contois obtient l’autre moitié, le lot T6. Tous les deux vont bâtir maison et grange, défricher, labourer et semer.

Gervais Meunier dit lafleur, né en France, ancien soldat de M. de Lignery, épouse Catherine David en 1712, à Boucherville. Il demeure dans cette région jusqu’en 1722 puis se déplace à La Prairie vers 1723-24. Il réside au fort avec son épouse et ses 6 enfants en 1736 et jusqu’à ce que la terre reçue en concession soit prête à recevoir sa famille.

En 1748, âgé d’environ 71 ans, il cède sa terre à son gendre Jean-Baptiste Bissonnette, époux de sa fille Marie-Anne, moyennant le versement d’une rente. On retrouve alors une maison, des bâtiments et une section labourable de quoi semer 25 minots de grains. Trois ans plus tard, il mandate son fils aîné Jean-Baptiste, âgé d’environ 29 ans, aux fins de reprendre la terre cédée, vu que le gendre n’arrivait pas à verser la rente convenue. Gervais vivra jusqu’à 80 ans et sera inhumé à Chambly, où il vivait avec son épouse, probablement chez l’un de ses enfants.

Nous considérons que Gervais Meunier mérite le titre de premier pionnier de la côte Saint-François-Borgia dite la Bataille. Ses descendants y ont aussi joué un rôle important. Son fils Jean-Baptiste avait déjà une concession depuis 1742, le lot T3, qu’il revendra à son frère Amable en 1753. Élizabeth, fille de Gervais, et son mari Pierre Pommier reprendront en 1767 la terre de Gervais qui était passée entre-temps aux mains d’un nommé Pierre Ranger, marchand de Montréal.

Quelque trois ans après Gervais Meunier, le 15 octobre 1737, Michel Nicau Contois recevait à son tour une concession, le lot T6 voisin de Meunier, soit l’autre moitié de la terre rétrocédée par Gabriel Laverdière. L’acte du notaire Barette précise : au lieu appelé la Bataille. Michel Nicau, immigrant français, fut déporté en Nouvelle-France en 1733, à titre de faux saunier, c’est-à-dire qu’il s’adonnait à la contrebande du sel en France. Il épouse Marie-Anne Magnan l’Espérance à Montréal, le 20 mai 1737, la même année où il obtenait une concession au rang de la Bataille. Nicau y décède en 1750 mais sa veuve continue d’y demeurer. Lorsque Louis Franquet relate son voyage de La Prairie à Saint-Jean en 1752, il passe devant la maison de Nicau et ajoute qu’il y a eu un combat ci-devant. C’est la veuve Contois qui l’habitait à cette époque. En août 1752, elle épouse Jean Catel St-Jean, soldat de la compagnie de Lacorne; elle demeure propriétaire de la terre jusqu’en 1765-66. Nicau fait aussi figure de véritable pionnier.

En 1739, Louis Lacombe reçoit en concession le lot T7, voisin de Nicau, et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. Il devra toutefois le rétrocéder aux Seigneurs en 1751, qui l’accorderont deux jours plus tard à Frédéric Cousin.

Entretemps, en 1741, François Brosseau (Brousseau) se voyait accorder le lot T4 jusque-là inoccupé, voisin de la terre de Gervais Meunier dit lafleur et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. François, né à La Prairie en 1706, épousait en 1729 Josephe Leber, la soeur des voisins François et Jacques Leber des lots T1 et T2 et la fille du capitaine de milice de La Prairie. Il demeurera propriétaire de ce lot pour plus de 25 ans avant qu’il ne soit vendu au nommé Pierre Ranger. Jacques, fils du pionnier François Brosseau, occupera plus tard une terre située non loin de celle de son père.

En 1741, François Leber décède et sa terre (T1) est rétrocédée aux Seigneurs par sa veuve, Barbe-Élizabeth Brosseau, la sœur de François Brosseau ci-haut. Le lot de 4 arpents sur 30 sera concédé à nouveau en 1750 à Bastien Brisson qui le vendra à Louis Payant Saintonge en 1760. Ce dernier le rétrocèdera finalement aux Seigneurs en 1774.

Notons qu’un Pierre Ranger, marchand de Montréal, se retrouve propriétaire des lots T3, T4, T5 et T6 durant les années 1765-1770. On le qualifierait de nos jours de spéculateur immobilier ! Il décède en 1766 et sa succession cède les lots T5 et T6 à Jacques Lacroix. La même succession d’une part vendra le lot T3 en 1771 à Jean Catel, l’époux de la veuve Nicau et d’autre part remettra le lot T4 aux Seigneurs, un peu avant 1780.

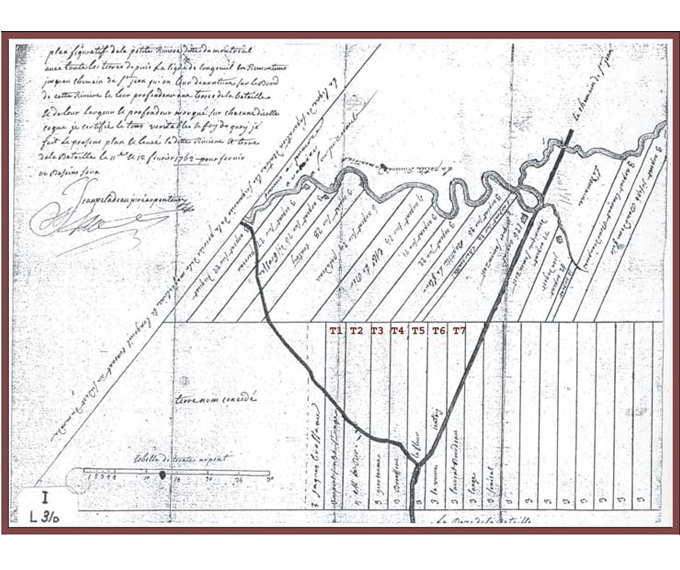

Mais, comment localiser aujourd’hui ces premiers lots de l’ancien terrier ?

Même si le Fonds des Jésuites nous indique entres autres les noms des censitaires et les dimensions des terres et que les actes notariés mentionnent les limites physiques et les voisins, aucun repère ne nous permet de situer géographiquement les lots concernés (T1 à T7).

Nous avons dû effectuer une première chaîne des titres, à savoir retracer tous les propriétaires le plus loin possible dans le temps. Le lot qui, de nos jours, est borné partiellement par le chemin de Saint-Jean, la route 104, nous a servi de point de départ.

Il nous a été possible de remonter jusqu’à Michel Nicau et d’élaborer le schéma qui suit, à l’aide d’un plan dressé par l’arpenteur Jean Péladeau en 1762.

La ligne en bleu indique le chemin de Saint-Jean ou route 104. Elle borne la terre T6 de Nicau avant d’obliquer vers la droite. Le lot actuel fait 3 arpents de large sur 30 de long, tout comme celui de Michel Nicau dit Contois. Le ruisseau de la Bataille vient couper le chemin du même nom à la limite nord de cette terre. Sur le schéma, le côté nord se situe à gauche et le côté sud, à droite. La deuxième terre au nord, à partir du chemin de Saint-Jean fait encore aujourd’hui les mêmes dimensions que la T6; c’est la terre de Gervais Meunier dit lafleur, soit la T5. Gabriel Laverdière possédait ces deux terres en 1726, comme nous l’avons déjà vu.

Le lot T7 correspond aujourd’hui au premier lot de 3 arpents de large, à partir du chemin de Saint-Jean actuel, soit le début du rang ou chemin de la Bataille sud.

La ligne rouge au bas du rang indique le chemin venant de La Prairie, à l’époque des premiers censitaires de la côte. Ce chemin obliquait vers la gauche, non loin du chemin de rang actuel, et conduisait au fort de Chambly; rappelons qu’il demeure un simple sentier jusqu’en 1739 où il deviendra chemin de charrette grâce aux travaux dirigés par le grand voyer Jean- Eustache Lanouillier de Boiscler. De la même fourche, partait à droite un petit sentier menant à l’endroit où s’élèvera plus tard le fort de Saint-Jean. Amérindiens, voyageurs et contrebandiers s’en servaient bien avant l’arrivée des premiers concessionnaires pour se rendre à la rivière Richelieu et la descendre vers Orange (Albany). Non seulement le trajet est plus court mais de plus il permet d’éviter le poste de contrôle du fort de Chambly et la surveillance des patrouilles effectuées aux alentours. Fait à noter, le tracé de ce sentier demeurera grosso modo celui du chemin de Saint-Jean actuel, construit par le même grand voyer Boiscler en 1748, à l’exception du segment rectiligne entre les lots T6 et T7 qui n’existait pas à l’époque.

En 1762, Jean Péladeau juré arpenteur se rend à la Petite Rivière du Montréal (rivière l’Acadie) pour y dresser le plan figuratif des terres depuis la limite de la seigneurie de Laprairie et celle de Longueuil et bornées d’un bout par cette rivière et de l’autre par les terres de La Bataille. Nous y trouvons des données intéressantes sur les propriétaires des lots de La Bataille.

Nous avons ajouté en couleur, sur le schéma de Péladeau, la numérotation des lots selon l’ancien terrier telle que déjà mentionnée.

Ainsi le tracé actuel du chemin de Saint-Jean se situerait entre T6 et T7 sur le plan de Péladeau jusqu’à l’endroit où il oblique vers la droite pour se confondre avec le chemin du plan. Il est surprenant de constater que le tracé du chemin de Saint-Jean est demeuré le même depuis 1748, à partir de cet endroit jusqu’aux environs de Saint-Luc.

Sur le lot T6, Péladeau inscrit la veuve Contoy en référence à l’épouse de feu Michel Nicau dit Contois mentionné précédemment.

Le lafleur sur le T5 désigne Jean-Baptiste Meunier dit Lafleur, le fils de Gervais. Il possédait la terre depuis le 5 juin 1751.

Le Brousseau sur le T4 se réfère à François Brosseau qui l’occupait depuis 1741.

Le gerreaume du T3 est François Longtin dit Jérôme. Il avait acheté le lot d’Amable Meunier dit Lafleur, le frère de Jean-Baptiste, le 10 avril 1758 devant le notaire Lalanne.

M. Leber (pour : Monsieur Leber), inscrit sur le lot T2, désigne François Leber, fils de François, mentionné précédemment parmi les premiers concessionnaires.

Le St-Onge du lot T1 désigne Louis Payant dit Saint-Onge qui venait d’acheter cette terre de 4 arpents sur 30, le 28 février 1760 devant le notaire Lalanne. Le contrat d’achat indique bien 4 arpents alors que le plan de Péladeau n’en accorde que 3. Quand St-Onge rend sa terre aux Seigneurs en 1774, l’acte notarié spécifie toujours 4 arpents.

Le Jacques Brosseau du lot voisin serait selon nous le fils de François du lot T4. On retrouve ce Jacques à cet endroit dans les années qui suivent mais aucune trace avant 1762. Soit qu’il occupait cette terre sans en être le concessionnaire en bonne et due forme, soit que l’acte de concession ait disparu ou demeure introuvable.

Précisons que la numérotation utilisée change dès que les Jésuites concèdent des terres au nord de T1, de sorte que le lot T1 devient T11, T2 devient T12 et ainsi de suite. Selon la date, T14 peut donc identifier l’ancien T4, ou le nouveau T14 plus loin au sud.

Peu importe le numéro du lot figurant au terrier en 1762, la terre située au sud de celle de la veuve Contoy (à droite sur le plan de Péladeau) est celle de Laurent Bourdeau, concédée auparavant à Louis Lacombe le 12 mai en 1739. Rétrocédée aux Seigneurs par Lacombe en 1751 puis concédée à Frédéric Cousin deux jours plus tard, elle est vendue à Joseph Piédaleu en 1754. Laurent Bourdeau s’y retrouve en 1762 mais l’acte d’achat n’a pu être retracé.

Le voisin de Bourdeau, désigné lange sur le plan de Péladeau, identifie L’Ange Cusson, veuf de Catherine Bisaillon et époux en 2e noces de Marie-Louise Bourdeau.

Enfin le dernier sur le plan, Senécal, réfère probablement à Laurent Senécal, le fils de Pierre qui possédait un lot de 4 arpents à cet endroit en 1746.

Nous souhaitons que d’autres chercheurs poursuivent ce travail d’identification des pionniers pour les autres côtes de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine.

En mars 2011, la SHLM se dotait d’un tout nouveau site web. Plus d’un an s’est écoulé depuis, ce qui représente une période suffisamment longue pour nous fournir des statistiques fiables sur les visiteurs de notre site. C’est avec plaisir, donc, que nous vous présentons les données amassées par Google Analytics ces douze derniers mois, données que nous avons décortiquées pour vous.

Durant cette période, notre site a été visité 9 304 fois, ce qui donne une moyenne de 775 visites par mois. Il ne faut pas penser que derrière chacune d’elles se cache un seul individu. En effet, selon nos statistiques, 63 % étaient l’œuvre de visiteurs « uniques » (celui qui visite un site une seule fois) et 37 % de visiteurs « connus », (ce sont des gens qui fréquentent un site plus d’une fois) probablement certains de nos membres qui consultent régulièrement le site. Certains usagers ont consulté ce dernier plus de 200 fois cette année. Eh non !, nous ne pouvons pas savoir qui !

Et quelles sont les habitudes de nos visiteurs ? Ceux-ci passent en moyenne deux minutes et quart à consulter nos pages. Cela peut paraître court mais il faut savoir que, sur Internet, deux minutes représentent une éternité. Le temps passé à lire les articles du bulletin Au jour le jour (ainsi que Le Bastion), disponibles en fichiers PDF, n’est présentement pas comptabilisé. Idéalement il faudrait numériser à nouveau tous les textes des bulletins Le Bastion et Au jour le jour à l’aide d’un logiciel permettant la reconnaissance optique des caractères. Cette opération permettrait aux visiteurs de notre site ainsi qu’au fureteur Google de faire une recherche par mot sur l’ensemble des textes contenus dans l’onglet « Bulletins ». Compte tenu de nos ressources humaines, il s’agit là d’un travail colossal.

Pendant ces fameuses « deux minutes et quart », les usagers ont consulté près de trois pages et demie, en moyenne. La page d’accueil compte évidemment pour une et c’est, sans surprise, la plus vue. Vient ensuite celle de la section bibliothèque qui a accueilli plus de 3 379 visiteurs. Notre site est arrimé au logiciel de gestion bibliographique BIBLIO-TEK, développé par André Kahlé de la société INFOKA, et ce module permet à nos usagers de consulter le répertoire des titres disponibles à la SHLM. Il est plutôt remarquable de constater que ce service est utile à un grand nombre d’internautes, ce qui renforce la crédibilité de notre organisme comme source de référence en histoire et en généalogie.

En termes de popularité arrivent ensuite les pages suivantes :

Module de photos : 2 275 visites

La Prairie : 1 818 visites

Société d’histoire : 812 visites

Bulletins : 1 780 visites

Volet historique : 1 537 visites

Volet généalogique : 1 454 visites

Nos coordonnées : 1 188 visites

Nos conférences : 907 visites

Il est évident que le module photo attire l’intérêt des visiteurs. Cependant, sa consultation y est restreinte. Peut-être trouvera-t-on le moyen de permettre la diffusion de nos fonds photographiques numérisés. La question des droits sur ces images reste complexe et tous ne partagent pas le même avis sur la pertinence de mettre en ligne nos archives. En effet, celles-ci deviendraient disponibles non seulement au grand public mais aussi aux gens potentiellement mal intentionnés qui pourraient s’accaparer ou détourner ces fonds d’archives.

Plus de 3 023 visites proviennent d’usagers qui avaient sauvegardé l’ancienne adresse du site (www.laprairie-shlm.com) dans leurs favoris. Heureusement, cette adresse est redirigée vers notre nom de domaine actuel (www.shlm.info). Bien entendu, le site qui nous amène le plus grand nombre de visiteurs est Google avec 2 764 visites. Le site de la ville de La Prairie nous a valu 195 visiteurs, celui de www.bonjourquebec.com quelque 118 autres alors que www.tourismesuroit. qc.ca a amené 103 internautes chez nous. Aussi, nous devons aux pages françaises et anglaises de l’incontournable Wikipédia 139 visiteurs. Finalement, une centaine de sites de type portail, des domaines du tourisme et de la recherche en histoire et en généalogie complètent et ferment la marche. La surmultiplication des portails, créés pour mettre de l’avant des liens d’intérêt, ne semble pas avoir eu une grande influence.

Le mot-clé de recherche le plus populaire est « shlm », suivi de la conférence « michel barbeau morts accidentelles et violentes sous le régime français ». Ce résultat spécifique nous semble être une anomalie. Suivent « société d’histoire de la prairie-de-la-magdeleine », « société historique de la prairie » et la variante « société d’histoire de la prairie ».

L’immense majorité des visites proviennent du Canada, mais plus de 500 d’entre elles originent de nos voisins du sud. De ces visites, 176 sont issues d’une ville de la Floride, 130 de la France, puis 58 du Maroc et 41 du Brésil. Les autres coins de la planète se partagent le peu qui reste.

La façade du Vieux Marché est maintenant ornée d’une bannière rappelant le 150e anniversaire de l’édifice. En filigrane, l’étendard rappelle aux passants qu’une partie du rez-de-chaussée servait à loger à l’origine la première caserne de pompiers de La Prairie. Afin de souligner l’événement, nous vous proposons, à compter du 10 juin, une exposition sur l’histoire des pompiers depuis le milieu du 19e siècle. L’exhibition de matériel ancien relié à la lutte aux incendies a été rendue possible grâce à la collaboration de M. Luc Drolet de la Fondation du Musée des Pompiers du Québec. On y trouvera des objets susceptibles de ravir tant les enfants que les adultes.

Desjardins Caisse La Prairie a fait don à notre organisme d’un chèque de 4 000 $ destiné au renouvellement de notre parc informatique.

Ne ratez pas notre vente annuelle de livres usagés les 31 mai et 1er, 2 et 3 juin prochains. Une invitation spéciale à nos membres le 31 mai à 17 h.

À noter à votre agenda : le 3 novembre prochain, nous soulignerons le 40e anniversaire de notre Société par un souper conférence. Nous vous attendons en grand nombre.

Organisez votre table avec vos amis !

Gaétan Bourdages, président

LE MARDI LE 15 MAI 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

CHÂTEAUGUAY ET SA RIVIÈRE

À l’arrivée des Européens, la rivière de Châteauguay était une voie de communication importante utilisée par les Amérindiens depuis des millénaires. Lorsque le marchand de fourrures Charles Le Moyne prit possession de la seigneurie en 1673, son objectif était tout d’abord d’établir un comptoir de traite fortifié sur l’ile Saint-Bernard et de profiter de cet axe de transport utilisé par les Iroquois.

Des colons s’établirent sur les rives du lac St-Louis et de la rivière de Châteauguay. Plus tard, la rivière de Châteauguay deviendra jusqu’à la Conquête une véritable « autoroute » de transport du bois coupé le long de ses berges.

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean Joly; François-B. Tremblay

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, avril 2012

En parcourant le greffe du notaire Pierre Raimbault, au Centre d’Archives de Montréal, je fus surpris par le libellé d’une obligation datée du 28 août 1725 : « Leber envers Schuyler ». On sait que, lors de la bataille de La Prairie en août 1691, les troupes des colonies anglaises étaient dirigées par le major Peter Schuyler et que, l’année précédente, son frère John avait lui aussi conduit une attaque contre La Prairie. Parmi les Français, le jeune Jean Leber Duchaine était décédé en 1691 à la suite des blessures subies durant le combat ; il n’avait que 23 ans.

En établissant quelques ascendances agnatiques, l’identité des principaux intervenants se précise. Le dénommé Leber concerné par l’obligation est François, époux de Marie-Anne Magnan, « habitant de la seigneurie de laprairie de la magdeleine » ; il est le cousin de feu Jean Leber Duchaine. Le créancier cité dans l’acte est Myndert Schuyler, « anglais de nation demeurant à Albani en la nouvelle angleterre » ; il est le cousin de Peter et de John. Il faut donc croire que, la paix étant revenue, les relations d’affaires entre les deux colonies avaient repris de plus belle. Mais comment pouvait-on en arriver à conclure de pareilles ententes à cette époque ?

La dette contractée par François Leber s’élève alors à 1 400 livres, la moitié payable dans un an, l’autre dans deux ans de la date de la signature. François Leber met sa terre et tous ses biens en garantie de sa dette ; il a reçu une concession à la Fourche où il possède un moulin avec son beau-frère, le marchand Jean-Baptiste Hervieux. Au moment de passer devant le notaire, François logeait avec son épouse dans la maison, située sur la rue Saint-Paul, de feu son beau-père le sieur Jean Magnan, marchand de Ville-Marie. François a aussi un oncle, Jacques Leber, marchand riche et réputé. François deviendra capitaine de milice de Laprairie vers 1727. Tout indique qu’il jouit d’une bonne réputation et entretient de bonnes relations avec la communauté des marchands locaux.

Quant à Myndert Schuyler, il était une figure importante d’Albany. Il avait déjà été maire de cette ville, major de la milice et commissaire aux Affaires indiennes. Marchand, négociant et grand propriétaire immobilier, il n’en était pas à son premier séjour à Montréal ni à ses premières ententes commerciales.

Au-delà du rapprochement des patronymes Schuyler et Leber dans une obligation notariée datant de 1725, il demeure qu’une dette d’un habitant de Laprairie envers un marchand d’Albany représente un fait particulier, pour ne pas dire étonnant. Le prêteur prenait des risques importants. Comme dans la plupart des transactions d’affaires, tout reposait sur une confiance mutuelle et la réputation de chacun. François Leber a une bonne réputation et connaît plusieurs marchands. L’acte notarié est rédigé dans la maison du lieutenant général et on y remarque, parmi les témoins, le jeune Jean-Baptiste Roch de Ramezay, Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny et Guillaume Poitier de Pommeroy. Le premier est le fils du gouverneur Claude de Ramezay, décédé l’année précédente. Le second est le fils de Pierre, seigneur de Repentigny et capitaine d’un détachement des troupes de la marine. Le troisième est né et a vécu dans la province de New York jusqu’à l’âge de 15 ans avant d’immigrer en Nouvelle-France. Tous trois sont dits écuyers et officiers dans les troupes de la marine. Nous sommes en bonne compagnie…

Mais là ne s’arrêtent pas les particularités de cette obligation spéciale. En effet, Myndert Schuyler procède à un transport de sa créance, c’est-à-dire que Leber ne doit plus à Schuyler mais à un tiers désigné par ce dernier. Et ce tiers est un dénommé « De Lancey, marchand de la nouvelle york ». Le seul marchand de New York portant ce nom à cette époque est Stephen De Lancey. Il s’agit d’un riche et réputé marchand ; il laissera une immense fortune et une descendance qui jouera un rôle capital dans l’histoire de cette colonie qui deviendra plus tard un état américain. Bien plus, il est en réalité Français et Normand de naissance, de religion huguenote et porte le nom français d’Étienne de Lancy. Il s’était enfui en Angleterre, avait prêté serment d’allégeance au roi puis émigré vers New York en 1686. D’autre part, le père de François Leber est aussi d’origine française et normande. Il immigre en Nouvelle-France vers 1660 et épouse Jeanne Testard à Montréal en 1662. Il s’établit à Laprairie vers 1667 où il reçoit une concession en 1672. Il décède à Laprairie en 1694.

Myndert Schuyler et Stephen De Lancey font partie de la communauté des marchands influents de la Nouvelle- Angleterre. Ce dernier a épousé la fille du premier maire de New York natif de cette ville. De plus, la belle-mère de Stephen et mère de son épouse est Gertrude Schuyler, nièce de Myndert et sœur de John et De Peter. La boucle est fermée !

Bien spéciale en effet cette obligation de 1 400 livres, en date de 1725, d’un habitant de Laprairie envers un marchand de New York. Et tout ça sur une feuille vieille de presque 300 ans précieusement conservée aux Archives nationales.

Références :

Greffe du notaire Pierre Raimbault,

Centre d’Archives de Montréal, BAnQ

Marcel Trudel, Le Terrier du Saint-Laurent en 1674, Tome 2

DBC : Dictionnaire biographique du Canada

Francogène : généalogie des Français d’Amérique

People of colonial Albany

PRDH : Programme de recherche en démographie historique

Wikipédia

LES ORIGINES

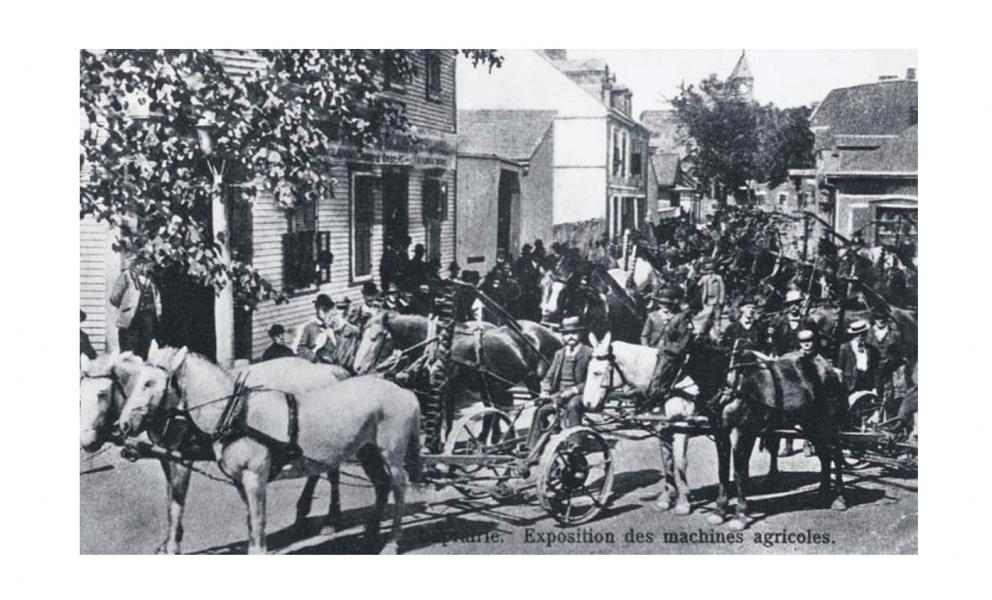

Les journaux de l’époque nous apprennent que des Sociétés d’agriculture existaient à Montréal et à Québec dès la seconde décennie du 19e siècle. Les premières expositions agricoles auraient eu lieu sur les Plaines d’Abraham, à Québec, en 1818 et 1819. Par la suite, vers 1840, les sociétés d’agriculture prolifèrent.

En 1827, l’Assemblée législative du Québec avait réservé une place du marché sur la partie ouest de la Place d’Youville à Montréal, à l’endroit même où le marché Sainte-Anne sera inauguré en 1834. Une partie de l’espace voisin servira à accueillir des expositions agricoles. C’est là qu’est organisée en 1828 une exposition de bestiaux au cours de laquelle de nombreux prix furent distribués, dont plusieurs pour d’excellents fromages.

La Société d’agriculture du comté de La Prairie (au niveau de l’organisation agricole, l’immense comté de Huntingdon était, au 19e siècle, divisé en deux secteurs dont l’un deviendra le comté de La Prairie) verra le jour le 12 avril 1846 Journal d’agriculture et transactions de la Société d’agriculture du Bas-Canada, Volume 5, 1852, page 195. avec, comme premier président, M. William Cleghorn de Saint-Philippe. La Société couvre de nos jours tout le territoire du comté de La Prairie (Saint-Jacques-le-Mineur, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe, Saint-Isidore et Saint-Mathieu). Elle regroupe 220 membres qui, bien que la loi fixe la cotisation à 2 $, paient une cotisation volontaire annuelle de 6 $.

LA MISSION ET LES MOYENS

Autrefois florissantes dans tout le Québec, le nombre de sociétés d’agriculture actives a largement diminué depuis un quart de siècle. En 1999, le gouvernement de la province obligea les sociétés d’agriculture à s’incorporer. Ce changement forcera la disparition de nombreuses sociétés déjà peu actives et peu fortunées ; des 71 sociétés existantes, une vingtaine seulement ont survécu.

La mission et les pouvoirs des sociétés d’agriculture du Québec sont définis par une loi provinciale. Le but premier des sociétés de comté est d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et domestique et des œuvres d’art. Afin de réaliser leur mission, les sociétés peuvent :

- tenir des assemblées pour discuter et entendre des conférences sur des sujets se rattachant à la théorie et à la pratique de la culture ;

- encourager la circulation des journaux d’agriculture ;

- offrir des prix pour des essais sur des questions de théorie ou de pratique agricole ;

- se procurer des animaux de belle race, de nouvelles variétés de plantes et de graines, et des grains de semence des meilleures espèces ;

- organiser des parties de labour, des concours de récoltes et des concours pour les terres les mieux cultivées ;

- et tenir des expositions agricoles.

Dans le comté de La Prairie, la Société cherche à réunir des membres cultivateurs autour de différents concours : cultures (maïs, soya, céréales, luzerne, etc.), labours, fermes fleuries et protection des terres. Des prix sont distribués annuellement aux plus méritants dans chaque catégorie. En 2011, le concours de labours a eu lieu à La Prairie dans le rang Saint-Raphaël et, selon un principe de rotation, Saint-Philippe accueillera celui de 2012.

Les prix sont remis aux cultivateurs participants lors d’une rencontre annuelle qui a lieu le dernier samedi de novembre.

LES COURSES DE CHEVAUX

Au Québec, l’activité agricole et les courses de chevaux ont toujours été très liées. On sait de façon certaine que, dès 1828 et sans doute avant, de telles courses ont été organisées à Montréal. Le journal La Minerve du 16 septembre 1830 nous informe qu’il y aura à La Prairie des courses de chevaux : « Le public est informé que les Courses de Laprairie auront lieu mercredi le 22 du courant, sur l’ancienne carrière (?) où il y aura quatre courses chaque jour pendant trois jours. Des chevaux canadiens seuls pourront concourir. Aucun cheval qui aura remporté aucun prix ne sera admis. Les règles des courses à être faites par les directeurs. » L’édition du 5 août 1844 du même journal indique qu’il y avait des courses de chevaux dans la commune et que certains se plaignaient que les paris étaient arrangés. La compagnie de chemins de fer Champlain & Saint-Laurent fera en sorte de coordonner les horaires des traversiers et des trains avec ceux des courses de chevaux. Les courses se poursuivront à La Prairie de façon plus ou moins continue pendant de nombreuses décennies.

C’est le succès populaire des courses qui explique que le conseil municipal de La Prairie adopte le règlement suivant le 7 juillet 1913 ; « il est proposé par l’échevin Henri Brossard, appuyé par l’échevin Noé Poupart et unanimement résolu que le conseil de la ville de La Prairie approuve le projet de la Société d’Agriculture d’établir un terrain d’exposition permanente avec constructions et rond de course, dans la Commune, près du Cimetière, pourvu que le terrain soit à au moins 100 pieds du chemin de St Jean, une exemption de taxes est accordée à ladite Société pour le plus long terme que la loi le permet suivant l’article 518, des cités et villes 1903. » Archives de la ville de La Prairie.

La Société d’agriculture n’étant pas encore propriétaire de ces terrains, ils avaient dû être prêtés par les Jésuites pour l’établissement du rond de course. S’agissait-il d’une entente à l’amiable entre les parties ? Au sujet du lot 673 (ancien cadastre), l’index aux immeubles ne fait nulle part mention, pour l’époque, d’un contrat de vente ou de bail entre la Compagnie de Jésus et la Société d’agriculture.

L’endroit est bien fréquenté puisque en 1915 le Grand Tronc met à la disposition du public un train de 15 wagons qui part de Montréal tous les jours où il y a des courses. En 1917, Le 20 octobre 1917, bail entre la Société d’agriculture et la Société du Parc Édouard VII, contrat no 22669. la Société loue ces terrains à la Société du Parc Édouard VII pour des courses de chevaux. Le bail précise que les bâtisses construites pour les courses resteront au bout de 5 ans propriété de la Société d’agriculture. Le 30 juillet 1918, bail à James O’Hara et associés, contrat no 23026.

En juillet 1922, la piste, maintenant connue sous l’appellation de Kempton Jockey Club, subit d’importantes améliorations qui en font une piste moderne et modèle. Les estrades sont régulièrement envahies par une foule de Montréalais. Il existe encore de nos jours à Londres un célèbre site de courses de chevaux appelé Kempton Park.

1953, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Selon M. Georges Lussier, les Jésuites La Compagnie de Jésus (les Jésuites), anciens seigneurs de la seigneurie de La Prairie, était toujours demeurée propriétaires des terrains de la commune. voulurent obtenir, en 1953, une faveur (Bill no 204, loi concernant la Compagnie de Jésus) du premier ministre Duplessis. Ce dernier a acquiescé à leur demande à la condition qu’ils vendent une partie de la commune à la Société d’agriculture, à titre « de compensation partielle pour la perte des droits de pâturage des censitaires ». Selon M. Ildège Brosseau, in Le Bastion, 1984, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Selon la loi citée plus haut, une société d’agriculture a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle et peut les vendre, les louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 hectares à la fois.

Grâce à une subvention du gouvernement provincial, un terrain de 1 217 000 pieds carrés, partie de la commune, est donc acheté le 11 juillet 1953 au coût de 6 000 $. Contrat Paul Boucher no 43269. Par cette transaction, la Société d’agriculture devient un important propriétaire foncier. Une partie de ce terrain sera ensuite cédée à la fabrique pour l’agrandissement du cimetière.

Fin juillet 1953, un incendie majeur vient bouleverser les plans des administrateurs de la Société d’agriculture : « samedi soir dernier, des centaines de personnes ont vu, dans l’espace d’une heure, le feu détruire la vieille estrade du terrain de course. Les pompiers de La Prairie ont été impuissants à contrôler l’incendie qui s’est propagé dans l’espace de quelques minutes. Tout ce qu’ils ont pu faire a été de protéger les maisons des cultivateurs qui se trouvaient à une centaine de pieds de l’incendie. Cette estrade fut bâtie en 1918 et est venue bien près d’être détruite une quinzaine d’années plus tard quand une tornade emportait le toit dans un champ voisin. On la répara et huit ans plus tard la foudre à son tour en fit des siennes ; un coin s’effondra.

La Société d’Agriculture du comté de La Prairie dut en assumer les dommages et depuis l’estrade a toujours rendu de grands services pour les courses et les expositions. C’était le lieu où se trouvait le restaurant et où les ouvrages étaient exposés.

Cette estrade qui contenait quelque deux mille personnes assises, sera regrettée de tout le monde. » Journal L’Éveil, édition du 30 juillet 1953. Les dégâts ont été évalués à environ 15 000 $.

Ne restait plus à la Société d’agriculture qu’à trouver une nouvelle façon de mettre en valeur et de rentabiliser cet immense terrain vague dont elle est maintenant propriétaire. On optera pour la location des espaces, un choix qui assure la pérennité de l’organisme pour de nombreuses décennies.

LES LOCATAIRES

De 1959 à 1968 Le 2 février 1959, bail pour 10 ans à M. Léo Perreault, contrat no 53595., M. Léo Perreault loue l’ancien local d’artisanat de la Société d’agriculture qu’il sous-loue à M. Fowley. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui le Restaurant des jardiniers maraîchers, était à l’époque plus éloigné du chemin de Saint-Jean. M. Fowley y organisera pendant plusieurs années des courses de « stock-car ». Comme la poussière soulevée par les voitures cause des désagréments, on l’obligera à asphalter la piste de course.

Plus d’une décennie après un essai infructueux de l’échevin Tessier, qui en octobre 1930 avait présenté une proposition non secondée, à l’effet d’ouvrir le Marché de la rue Sainte-Marie aux cultivateur, l’Association des jardiniers maraîchers fut créée en 1945. En 1968, le terrain qui servait pour les courses automobiles est loué aux jardiniers maraîchers qui souhaitaient y construire un entrepôt où les marchés de Montréal seraient venus s’approvisionner. L’affaire n’a pas été conclue et, en 1972, on construisit la marquise actuelle.

C’est en 1977 que messieurs Conrad Sauvageau et Jean-Marc Parent louent pour 5 ans, à bail renouvelable, l’ancien local d’artisanat pour y installer un restaurant devenu célèbre à travers toute la Rive-Sud pour ses repas de poulet et de frites.

L’entreprise d’horticulture et d’aménagement paysager J.J. Faucher occupe à bail 350 000 pieds carrés. Notons que, en mai 1991, la Ville de La Prairie signifia par huissier à la Société d’agriculture l’imposition d’une réserve sur une partie du lot désigné autrefois sous le no 673, située sur le chemin de Saint-Jean. En vertu du règlement no 886-M adopté en février de la même année, le conseil municipal décréta cette réserve d’une superficie de 2 636,8 mètres carrés « pour fins de parc et de terrain de jeux, et particulièrement pour permettre de compléter la piste de ski de randonnée aménagée dans le secteur Le Grand Boisé ».

En avril 1994, la municipalité procéda à l’acquisition du lot mis en réserve pour la somme de 45 000 $. Au tournant des années 2000, la ville de La Prairie loua les espaces du parc Place de la famille jusqu’en 2048, soit 375 000 pieds carrés qui jusqu’alors étaient demeurés inoccupés. Le chalet actuel fut construit en juin 2004.

On comprendra facilement que la vente ou la location de sites aussi importants génèrent des revenus appréciables pour la Société d’agriculture. La majeure partie de ces fonds est retournée aux membres cultivateurs. Des dons sont effectués aux hôpitaux de Saint-Jean, Charles-Lemoyne et Anna Laberge. Elle verse également 500 $ par année à chacune des paroisses et accorde une aide financière à certains organismes pour les jeunes.

Finalement, selon la loi, nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement de salaire ou d’allocation mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10 % des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, au lieu et place de tout salaire.

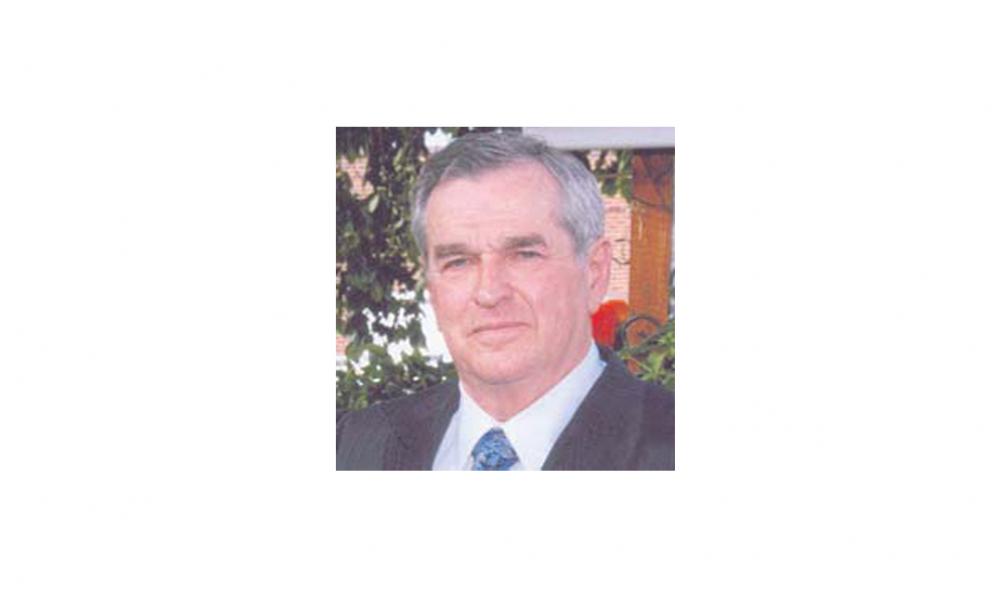

GEORGES LUSSIER

Il est difficile aujourd’hui d’établir l’histoire ancienne de la Société d’agriculture car, en 1938, à l’époque où M. Raoul Lussier en était le secrétaire-trésorier, sa maison du rang Saint-Claude a été rasée par un incendie et toutes les archives de la Société ont été détruites.

M. Roméo Ste-Marie fut secrétaire-trésorier de 1951 au 9 novembre 1966, date de son décès. Proposé par M. Ricardo Tremblay, monsieur Georges Lussier a occupé les fonctions de secrétaire-trésorier du 22 novembre 1966 jusqu’à sa retraite en octobre 2006. Un long périple de 40 ans pour ce menuisier de métier.

Georges Lussier, un résident de Saint- Philippe aujourd’hui âgé de 92 ans, possède une excellente mémoire et raconte volontiers les efforts qu’il a consentis au cours de son mandat pour mettre en valeur cette superficie d’un peu plus de 33 arpents carrés bornés au nord par le chemin de Saint-Jean, en profondeur par le terrain occupé par les Frères de l’Instruction chrétienne et à l’ouest par le cimetière. Les terrains de la Société sont évalués aujourd’hui à plus de 8 millions de dollars.

Homme d’action, M. Lussier a également été directeur et président du Club Optimiste de Saint-Philippe, conseiller municipal, marguillier et commissaire d’école. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ainsi que le Prix du bénévolat du Canada.

Depuis la retraite de Georges Lussier, c’est M. Roland Desnoyers de La Prairie qui assure la relève à titre de secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture. M. Desnoyers affirme fièrement qu’il n’hésite pas à consulter régulièrement son mentor au sujet des orientations à donner à l’organisme.

Longue vie à la Société d’agriculture du comté de La Prairie.

Chers membres,

Joyau de sa région, la Société d’histoire célèbre cette année son quarantième anniversaire d’existence… Diamant brut ciselé pour répondre aux défis actuels, elle est devenue la perle rare des amateurs de généalogie. Pour sa plus grande fierté, son reflet s’étend maintenant bien au-delà des frontières du Québec. Toutefois, comme elle ne roule pas sur l’or, elle aimerait pouvoir compter sur votre présence à l’ouverture de sa vente annuelle de livres usagés. Comme par le passé, vous découvrirez parmi nos trésors de véritables petits bijoux et vous en aurez pour votre argent. Évidemment les cartes platines ne sont pas acceptées, vous devrez alors payer rubis sur l’ongle.

Nous vous attendons nombreux le 31 mai de 16 h à 19 h.

S.V.P. Confirmer votre présence auprès de notre coordonnatrice Marie-Hélène Bourdeau au 450-659-1393

Le comité de la vente de livres

LE MARDI LE 17 AVRIL 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

L’affaire Raizenne

Cette conférence présentera un vidéo d’environ 50 minutes qui relate l’histoire des 150 massacres commis par les Canadiens français dans les années 1700 en Nouvelle-Angleterre, spécialement celui de Deerfield au Massachusetts, la prise de captifs par les indiens, la longue marche vers le Canada, leur captivité, leur changement de culture et de religion, à Montréal et à Oka, et leurs descendants jusqu’à nos jours.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Informations au 450-659-1393

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean Joly

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, mars 2012

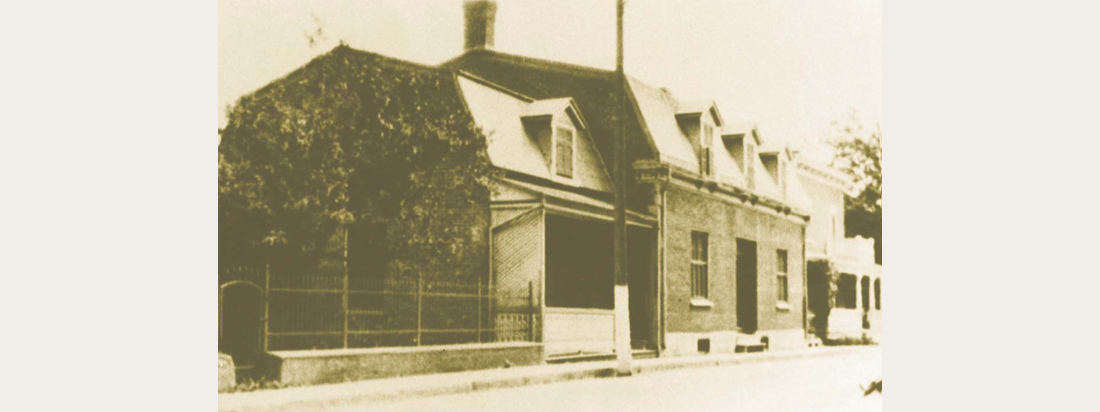

Rue Saint-Ignace: ancienne maison de J.B. Doré, manufacturier d'instruments agricoles. La maison de droite existe toujours.

C’est en 1975 que le ministère des Affaires culturelles du Québec reconnaît le Vieux-La Prairie en tant qu’arrondissement historique en vertu de son intérêt historique et archéologique et de ce que le quartier a conservé l’intégrité de sa trame villageoise et que l’on y trouve plusieurs bâtiments anciens. L’arrondissement historique de La Prairie est le dernier de la vague des années 1960 au cours de laquelle sept arrondissements historiques ont été créés.

UN VIEUX CENTRE ISOLÉ

Ceux qui connaissent l’histoire de La Prairie savent que, tant sous le Régime français que sous le Régime anglais, ce lieu occupe une place stratégique sur le plan militaire et commercial. D’ailleurs, le bourg vit son âge d’or avec la construction du premier chemin de fer au Canada en 1836. En revanche, la situation a bien changé au XXe siècle alors que le déclin de La Prairie s’accélère avec l’implantation de nouvelles infrastructures routières. En effet, avec l’apparition de l’autoroute 132, le quartier se retrouve isolé et les activités commerciales migrent vers le boulevard Taschereau. C’est dans ce contexte que l’arrondissement historique est créé.

POURQUOI UN ARRONDISSEMENT HISTORIQUE ?

C’est en 1963 que la notion d’arrondissement historique apparaît dans la législature québécoise. L’idée de protéger des ensembles de bâtiments avait gagné en popularité dans les années 1950 alors que le patrimoine immobilier était menacé par l’étalement urbain. Ainsi, ce ne sont pas que quelques bâtiments patrimoniaux qui pourraient disparaître mais des quartiers anciens en entier. Cette prise de conscience s’effectue en lien avec les dangers qui menacent le Vieux-Québec. En 1972, une refonte de la loi de 1963 est adoptée afin d’élargir la définition du patrimoine. Depuis, le ministère des Affaires culturelles convient qu’il faut prévoir la protection des édifices patrimoniaux de diverses époques, ainsi que ceux présentant des qualités architecturales remarquables. C’est donc dans la nouvelle conjoncture de la loi de 1972 que l’arrondissement de La Prairie voit le jour.

|

Savez-vous pourquoi le Vieux-La Prairie était aussi appelé le quartier du Vieux Fort ? Ce toponyme, encore présent de nos jours, évoque la palissade de bois construite sous le Régime français dont il ne reste que des vestiges archéologiques. |

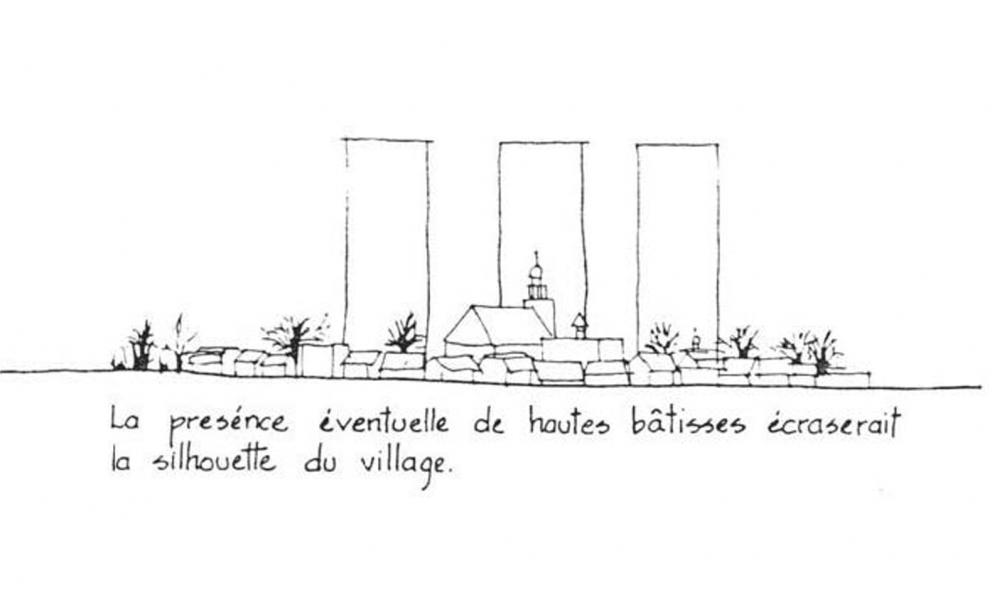

L’idée de reconnaître le Vieux-La Prairie a été amorcée par la Société historique de La Prairie en réaction au projet immobilier de la compagnie américaine Gulf Oil Real Estate. Ce projet ne comprenait pas la destruction du centre ancien de la ville mais prévoyait, entre autres, la construction d’édifices en hauteur autour du périmètre de l’ancien bourg. Des négociations à ce sujet s’amorcent au début des années 1970 entre la compagnie, la Ville et le ministère de l’Environnement pour modifier le zonage près du Vieux-La Prairie afin que les travaux de construction de la première phase du projet puissent commencer.

|

D’où vient cette représentation de La Prairie ? Cette illustration ne se veut pas une reproduction du secteur historique de La Prairie, mais plutôt la silhouette d’un village ancien typique. L’engouement pour les villages remonte aux années 1930 et c’est à ce moment que la représentation des villages typiquement canadiens-français se consolide. Cette vision est forgée par des hommes comme Gérard Morisset qui associe des éléments iconographiques et des bâtiments à l’époque du Régime français. Or, cette conception ne repose pas sur des données historiques et encore moins archéologiques. |

Nouvellement créée, la Société historique de La Prairie commence ses démarches en 1972 en vue de faire reconnaître le quartier du Vieux-Fort comme un arrondissement historique. Ses membres s’adressent à la Commission des biens culturels qui appuie officiellement le projet en mai 1973. Le ministère des Affaires culturelles retient la proposition de la Commission ce qui permet, en 1975, la création de l’arrondissement historique de La Prairie.

La loi qui a présidé à la création de l’arrondissement historique en précisait les limites, ce qui nous amène à parler de nouveau de la Gulf Oil Real Estate. Le projet immobilier de cette compagnie posait problème puisqu’il prévoyait la construction d’immeubles en hauteur pouvant bloquer la vue des bâtiments patrimoniaux, dont le clocher de l’Église de La Nativité. Les experts consultés par le ministère illustrent l’impact de constructions en hauteur par le dessin en haut de la page précédente. Cette volonté de préserver les percées visuelles et de conserver la silhouette du village explique pourquoi, dès sa création, l’arrondissement s’étend sur 220 acres.

|

Savez-vous que… en 1974, il a été proposé de déplacer, dans le Vieux-La Prairie, des maisons anciennes ayant été expropriées afin de combler les espaces vacants ? |

DES GENS PASSIONNÉS PAR L’HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE

Durant une bonne partie du XXe siècle, l’intérêt des protecteurs du patrimoine est orienté vers les traces de la période française, ce qui explique, entre autres, la fascination des gens pour les villages fondés avant la Conquête. Les résidents de La Prairie ne sont pas étrangers à cette influence. Effectivement, plusieurs articles de journaux révèlent qu’au cours des années suivant sa création, la Société historique de La Prairie organise diverses activités dont des causeries et des séances de projection de diapositives. Ces événements ont toujours pour objectif de promouvoir l’aspect historique de l’ancien village. Par exemple, lors de la Saint-Jean-Baptiste, les gens étaient invités à se déguiser en personnages de la Nouvelle-France tels l’intendant Tracy et le gouverneur de Courcelles. Autrement dit, les références historiques s’articulent essentiellement autour du Régime français et ce, même s’il reste peu de traces de cette période à La Prairie.

Plusieurs experts travaillant dans le domaine du patrimoine partagent aussi cet engouement pour l’histoire de La Prairie avant la Conquête. C’est, du moins, ce que révèle la consultation de divers rapports produits pour le ministère des Affaires culturelles dans les années 1970.

Considérant cet intérêt pour l’histoire de la Nouvelle-France, pourquoi les membres de la Société d’histoire et les experts du ministère s’entendent-ils sur l’importance de protéger le centre historique de la ville alors qu’il reste très peu de témoins de cette époque ? Tout d’abord, il ne faut pas oublier que La Prairie, fondée en 1667, compte aussi parmi les plus anciens villages de la province. C’est dans cette perspective que, dans les années 1970, on cherche à préserver l’atmosphère du quartier créé principalement par les « vieilles façades » et par les « rues étroites ». D’ailleurs, l’orientation de plusieurs rues est issue du Régime français notamment à cause du tracé de la palissade. Aussi, avec la création de l’arrondissement historique, il était possible de conserver la silhouette du village caractérisée par l’église qui, avec son clocher, domine l’ensemble des bâtiments. Bref, dans les années 1970, la volonté de reconnaître le Vieux-La Prairie a largement été inspirée de l’histoire du lieu sous le Régime français et du désir de préserver l’aspect particulier du quartier. En revanche, de nos jours, on tente de mettre en valeur l’ensemble des périodes ayant traversé l’histoire de la ville.

Cet article est tiré d’un travail réalisé dans le cadre du cours « Patrimoine et requalification de l’espace urbain » offert à l’Université du Québec à Montréal.

Quelques sources consultées :

« Causerie à la Société Historique La Prairie », Le Reflet, 20 décembre 1972.

« Le vieux La Prairie arrondissement historique », Le Reflet, 4 décembre 1974.

Frère Rochette, « Fête dans le Vieux La Prairie », L’Éveil, 14 juin 1972.

Junius, Marcel, Jean-Guy Théoret et direction générale du Patrimoine, Arrondissement historique de La Prairie. Dossier de déclaration, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1975.

Morisset, Lucie K., « Un conte patrimonial : l’invention du village canadien », dans British Journal of Canadian Studies, vol. 24, no. 2.

Noppen, Luc, « Arrondissement historique de La Prairie » dans Commission des biens culturels du Québec, Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec, Tome II, Québec, Les Publications du Québec, 1991.

Relevé et évaluation sommaire du Vieux secteur de la ville de La Prairie en vue de le classer « site historique », préparé par la Section des monuments historiques de l’École d’architecture de l’Université de Montréal, 1974.

Soulie, Jean, « Et La Prairie attend encore quelques jours… », La Presse, 22 octobre 1973.

Bien avant l’invention du téléphone, il existait des annuaires. En 1819, Thomas Doige publie un annuaire des commerçants et des propriétaires de Montréal ; il y liste leur profession et leur adresse. L’annuaire sera publié à nouveau l’année suivante mais il faudra ensuite attendre jusqu’en 1842 pour voir apparaître le Montreal Directory publié par l’écossais Robert Stewart MacKay. À sa mort en 1854, sa femme continue la publication et elle rebaptise l’annuaire MacKay’s Directory en 1856. En 1863, la publication est prise en charge par John Lovell qui en changera le nom en 1875 pour Lovell’s Montreal Directory. La compagnie Lovell sera responsable de la publication de l’annuaire jusqu’en 1999.

L’annuaire Lovell de Montréal se compose de trois sections : une liste de résidents en ordre alphabétique, une liste de professionnels et de commerçants répartis en catégories et une liste d’institutions diverses. En 1864, on ajoutera une liste des résidents par ordre de nom de rue et d’adresse municipale.

Même si ces annuaires comportent des erreurs et des omissions, ils peuvent être d’une grande utilité en généalogie. Lorsqu’on fait une recherche historique sur une personne, ils nous permettent de déterminer où vivait cet individu et quelle était sa profession. En effectuant une requête par adresse, on peut connaître le nom des voisins et établir des liens entre les familles.

Ce qui est aussi intéressant est que, même si l’annuaire porte le nom de « Montréal », il couvre une population bien plus grande que celle de la ville de Montréal. Dans l’édition 1842-43 apparaît un répertoire d’affaires pour La Prairie The Montreal Directory for 1842 – with supplement for Chambly, Laprairie, and St Johns. By Robert W. S. Mackay – Montreal, Lovell & Gibson., Chambly et Saint-Jean ; cette section disparaît des éditions suivantes. Dès l’édition 1871-1872, il y a une section intitulée Lieux dans le voisinage de Montréal en dehors des limites de la ville (traduction libre). Cette section inclut entre autres Côte Saint-Luc, Côte Saint-Paul, Hochelaga et Longue-Pointe. Dans l’édition 1876-77 s’ajoutent Lachine, Longueuil et Saint-Lambert. Dans l’édition 1880-81 jusqu’à celle de 1903-04, on retrouve La Prairie. Pour ce qui est de La Prairie, on ne couvre que le Vieux Fort et le Fort Neuf mais l’information disponible est très intéressante. Ces données nous permettent de connaître le nom des commerçants et des habitants, leur profession et la rue où ils demeuraient. Bien qu’il existe des numéros d’immeuble à cette époque à La Prairie, ils ne sont malheureusement pas indiqués dans l’annuaire. Par la suite, les séries « Banlieue Rive-Sud », en 1958, 1960, 1962-63, et 1966 et « Criss-Cross » de 1962 à 1974 comprennent le nom et le numéro de téléphone des résidents et des commerces de La Prairie. Vous trouverez l’intégrale des annuaires de Montréal de 1842 à 1999 et la série Banlieue de 1956 à 1974 sur le site de la BAnQ à http://bibnum2. banq.qc.ca/bna/lovell. Nous avons aussi fait une copie de la section La Prairie de l’annuaire Lovell pour les années 1880-81 à 1903-04. Elle est disponible à la bibliothèque de la SHLM.

Le site Ancestry possède les annuaires de plusieurs villes canadiennes, dont Québec, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières et Saint-Boniface et ce, pour diverses époques. Y sont aussi disponibles les annuaires de plusieurs villes américaines, notamment ceux de plusieurs villes de la Nouvelle-Angleterre où ont souvent vécu nos ancêtres.

Notre vente de livres approche à grands pas

Nous comptons sur vous pour apporter les livres usagés dont vous désirez vous départir afin que cette vente soit un franc succès. Vous pouvez les déposer à la Société d’histoire au 249, rue Sainte-Marie, La Prairie durant les heures d’ouverture. Et passez le mot à vos parents et amis. L’équipe de bénévoles pour la vente de livres vous remercie chaleureusement de votre soutien.

Assemblée générale annuelle

Les membres de la SHLM sont invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 29 mars à 19 h à l’étage du Vieux Marché. Nous comptons sur votre présence.

À L’ÉTAGE DU 249, RUE SAINTE-MARIE

LE MARDI LE 20 MARS 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

M. Marcel Myre vous propose une conférence intitulée :

Marguerite Viard, fille du roi devenue cleptomane

Marguerite Viard est une femme pratiquement inconnue en Nouvelle-France. Orpheline de père, elle arrive à Québec en 1671 avec le contingent des filles du roi. Après la rupture de deux contrats de mariage, elle épouse un soldat pour venir fonder un foyer à Chambly. Devenue veuve avec quatre enfants, elle se marie avec un maçon de Saint-Lambert. C’est à cet endroit que Marguerite aurait commencé à commettre des vols chez ses voisins.

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Marie-Hélène Bourdeau; Joëlle Thérien

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.