- Au jour le jour, mars 2012

L’arrondissement historique du Vieux-La Prairie

C’est en 1975 que le ministère des Affaires culturelles du Québec reconnaît le Vieux-La Prairie en tant qu’arrondissement historique en vertu de son intérêt historique et archéologique et de ce que le quartier a conservé l’intégrité de sa trame villageoise et que l’on y trouve plusieurs bâtiments anciens. L’arrondissement historique de La Prairie est le dernier de la vague des années 1960 au cours de laquelle sept arrondissements historiques ont été créés.

UN VIEUX CENTRE ISOLÉ

Ceux qui connaissent l’histoire de La Prairie savent que, tant sous le Régime français que sous le Régime anglais, ce lieu occupe une place stratégique sur le plan militaire et commercial. D’ailleurs, le bourg vit son âge d’or avec la construction du premier chemin de fer au Canada en 1836. En revanche, la situation a bien changé au XXe siècle alors que le déclin de La Prairie s’accélère avec l’implantation de nouvelles infrastructures routières. En effet, avec l’apparition de l’autoroute 132, le quartier se retrouve isolé et les activités commerciales migrent vers le boulevard Taschereau. C’est dans ce contexte que l’arrondissement historique est créé.

POURQUOI UN ARRONDISSEMENT HISTORIQUE ?

C’est en 1963 que la notion d’arrondissement historique apparaît dans la législature québécoise. L’idée de protéger des ensembles de bâtiments avait gagné en popularité dans les années 1950 alors que le patrimoine immobilier était menacé par l’étalement urbain. Ainsi, ce ne sont pas que quelques bâtiments patrimoniaux qui pourraient disparaître mais des quartiers anciens en entier. Cette prise de conscience s’effectue en lien avec les dangers qui menacent le Vieux-Québec. En 1972, une refonte de la loi de 1963 est adoptée afin d’élargir la définition du patrimoine. Depuis, le ministère des Affaires culturelles convient qu’il faut prévoir la protection des édifices patrimoniaux de diverses époques, ainsi que ceux présentant des qualités architecturales remarquables. C’est donc dans la nouvelle conjoncture de la loi de 1972 que l’arrondissement de La Prairie voit le jour.

|

Savez-vous pourquoi le Vieux-La Prairie était aussi appelé le quartier du Vieux Fort ? Ce toponyme, encore présent de nos jours, évoque la palissade de bois construite sous le Régime français dont il ne reste que des vestiges archéologiques. |

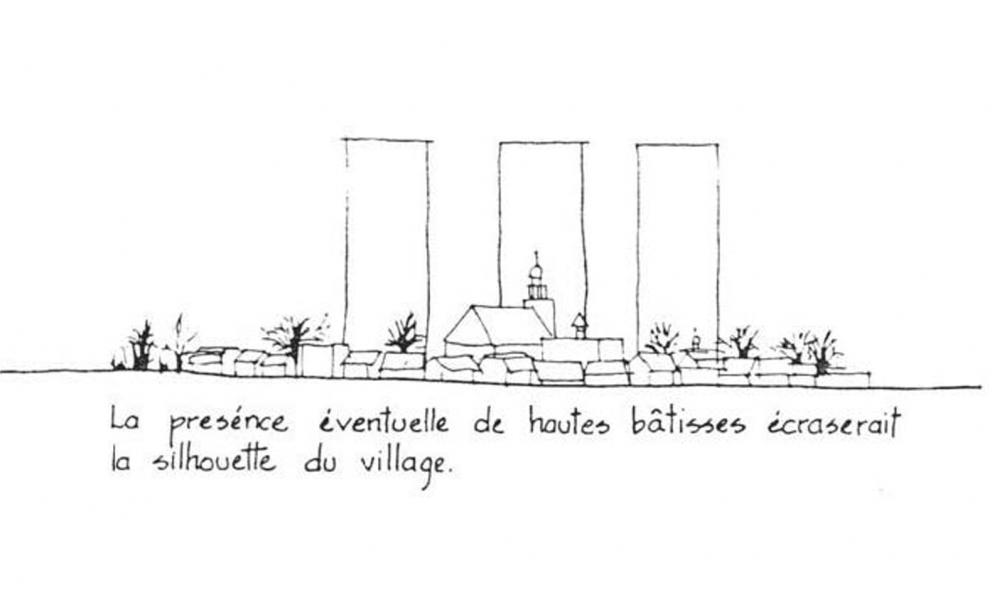

L’idée de reconnaître le Vieux-La Prairie a été amorcée par la Société historique de La Prairie en réaction au projet immobilier de la compagnie américaine Gulf Oil Real Estate. Ce projet ne comprenait pas la destruction du centre ancien de la ville mais prévoyait, entre autres, la construction d’édifices en hauteur autour du périmètre de l’ancien bourg. Des négociations à ce sujet s’amorcent au début des années 1970 entre la compagnie, la Ville et le ministère de l’Environnement pour modifier le zonage près du Vieux-La Prairie afin que les travaux de construction de la première phase du projet puissent commencer.

|

D’où vient cette représentation de La Prairie ? Cette illustration ne se veut pas une reproduction du secteur historique de La Prairie, mais plutôt la silhouette d’un village ancien typique. L’engouement pour les villages remonte aux années 1930 et c’est à ce moment que la représentation des villages typiquement canadiens-français se consolide. Cette vision est forgée par des hommes comme Gérard Morisset qui associe des éléments iconographiques et des bâtiments à l’époque du Régime français. Or, cette conception ne repose pas sur des données historiques et encore moins archéologiques. |

Nouvellement créée, la Société historique de La Prairie commence ses démarches en 1972 en vue de faire reconnaître le quartier du Vieux-Fort comme un arrondissement historique. Ses membres s’adressent à la Commission des biens culturels qui appuie officiellement le projet en mai 1973. Le ministère des Affaires culturelles retient la proposition de la Commission ce qui permet, en 1975, la création de l’arrondissement historique de La Prairie.

La loi qui a présidé à la création de l’arrondissement historique en précisait les limites, ce qui nous amène à parler de nouveau de la Gulf Oil Real Estate. Le projet immobilier de cette compagnie posait problème puisqu’il prévoyait la construction d’immeubles en hauteur pouvant bloquer la vue des bâtiments patrimoniaux, dont le clocher de l’Église de La Nativité. Les experts consultés par le ministère illustrent l’impact de constructions en hauteur par le dessin en haut de la page précédente. Cette volonté de préserver les percées visuelles et de conserver la silhouette du village explique pourquoi, dès sa création, l’arrondissement s’étend sur 220 acres.

|

Savez-vous que… en 1974, il a été proposé de déplacer, dans le Vieux-La Prairie, des maisons anciennes ayant été expropriées afin de combler les espaces vacants ? |

DES GENS PASSIONNÉS PAR L’HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE

Durant une bonne partie du XXe siècle, l’intérêt des protecteurs du patrimoine est orienté vers les traces de la période française, ce qui explique, entre autres, la fascination des gens pour les villages fondés avant la Conquête. Les résidents de La Prairie ne sont pas étrangers à cette influence. Effectivement, plusieurs articles de journaux révèlent qu’au cours des années suivant sa création, la Société historique de La Prairie organise diverses activités dont des causeries et des séances de projection de diapositives. Ces événements ont toujours pour objectif de promouvoir l’aspect historique de l’ancien village. Par exemple, lors de la Saint-Jean-Baptiste, les gens étaient invités à se déguiser en personnages de la Nouvelle-France tels l’intendant Tracy et le gouverneur de Courcelles. Autrement dit, les références historiques s’articulent essentiellement autour du Régime français et ce, même s’il reste peu de traces de cette période à La Prairie.

Plusieurs experts travaillant dans le domaine du patrimoine partagent aussi cet engouement pour l’histoire de La Prairie avant la Conquête. C’est, du moins, ce que révèle la consultation de divers rapports produits pour le ministère des Affaires culturelles dans les années 1970.

Considérant cet intérêt pour l’histoire de la Nouvelle-France, pourquoi les membres de la Société d’histoire et les experts du ministère s’entendent-ils sur l’importance de protéger le centre historique de la ville alors qu’il reste très peu de témoins de cette époque ? Tout d’abord, il ne faut pas oublier que La Prairie, fondée en 1667, compte aussi parmi les plus anciens villages de la province. C’est dans cette perspective que, dans les années 1970, on cherche à préserver l’atmosphère du quartier créé principalement par les « vieilles façades » et par les « rues étroites ». D’ailleurs, l’orientation de plusieurs rues est issue du Régime français notamment à cause du tracé de la palissade. Aussi, avec la création de l’arrondissement historique, il était possible de conserver la silhouette du village caractérisée par l’église qui, avec son clocher, domine l’ensemble des bâtiments. Bref, dans les années 1970, la volonté de reconnaître le Vieux-La Prairie a largement été inspirée de l’histoire du lieu sous le Régime français et du désir de préserver l’aspect particulier du quartier. En revanche, de nos jours, on tente de mettre en valeur l’ensemble des périodes ayant traversé l’histoire de la ville.

Cet article est tiré d’un travail réalisé dans le cadre du cours « Patrimoine et requalification de l’espace urbain » offert à l’Université du Québec à Montréal.

Quelques sources consultées :

« Causerie à la Société Historique La Prairie », Le Reflet, 20 décembre 1972.

« Le vieux La Prairie arrondissement historique », Le Reflet, 4 décembre 1974.

Frère Rochette, « Fête dans le Vieux La Prairie », L’Éveil, 14 juin 1972.

Junius, Marcel, Jean-Guy Théoret et direction générale du Patrimoine, Arrondissement historique de La Prairie. Dossier de déclaration, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1975.

Morisset, Lucie K., « Un conte patrimonial : l’invention du village canadien », dans British Journal of Canadian Studies, vol. 24, no. 2.

Noppen, Luc, « Arrondissement historique de La Prairie » dans Commission des biens culturels du Québec, Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec, Tome II, Québec, Les Publications du Québec, 1991.

Relevé et évaluation sommaire du Vieux secteur de la ville de La Prairie en vue de le classer « site historique », préparé par la Section des monuments historiques de l’École d’architecture de l’Université de Montréal, 1974.

Soulie, Jean, « Et La Prairie attend encore quelques jours… », La Presse, 22 octobre 1973.