- Au jour le jour, juin 2012

Atelier à la SHLM

CHAÎNES DE TITRES. Notre série de cinq ateliers sur les chaînes de titres s’est achevée par la présentation des travaux des neuf participants. Présentation inégale et variée, quoique fort intéressante; l’intérêt de chacun étant stimulé par des motifs d’ordre familial, historique ou archéologique selon la maison choisie pour établir la chaîne de titres. Nos archives s’enrichiront d’autant puisque chaque participant s’était au départ engagé à céder une copie de son travail à la SHLM.

- Au jour le jour, juin 2012

Résumé des conférences offertes

Voici un résumé des conférences offertes aux participants à l’occasion du récent congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

1ère CONFÉRENCE : « ARCHIVES MUNICIPALES ET GÉNÉALOGIE : UN PARTENARIAT À EXPLORER. »

M. Bernard Savoie, archiviste à la municipalité de Gatineau, a expliqué la structure des archives municipales en soulignant les sections susceptibles d’être d’un plus grand intérêt pour les généalogistes. Deux d’entre elles méritent notre attention, ce sont, les dossiers des organismes et la correspondance échangée avec ceux-ci et, deuxièmement, les rôles d’évaluation.

Tous les organismes, du hockey mineur à l’AFEAS, échangent des informations avec leur municipalité et cette correspondance peut nous renseigner sur les individus qui en assurent la gestion. En ce qui concerne les rôles d’évaluation, selon les municipalités et les années, les rôles d’évaluation peuvent inclure, pour chaque ménage, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école, le nombre de bêtes, et parfois le métier du père, en plus des adresses et de la valeur des propriétés.

2e CONFÉRENCE : « LE DUR MÉTIER DE GARDE-NOTES »

M. Jean-Claude Trottier a souligné les grandes étapes de l’évolution de la profession de notaire depuis la Rome antique jusqu’à l’époque de la Nouvelle-France.

3e CONFÉRENCE : « LA GÉNÉALOGIE PAR L’ADN PEUT-ELLE S’ARTICULER À LA GÉNÉALOGIE DOCUMENTAIRE ? »

M. Jacques P. Beaugrand nous a expliqué les bases de la généalogie par l’ADN et comment celle-ci peut servir à confirmer la généalogie documentaire.

Chaque cellule d’un être humain possède 23 paires de chromosomes, la dernière paire déterminant le sexe d’un individu. Chez l’homme, cette paire est composée d’un chromosome X et d’un chromosome Y alors que la femme possède deux chromosomes X. L’homme étant le seul à posséder un chromosome Y, il ne peut donc lui être transmis que par son père qui l’a reçu de son propre père et ainsi de suite. Cette transmission par les hommes signifie que M. Untel, qui est né à notre époque par exemple, possède le même chromosome Y que son ancêtre masculin en ligne directe. Naturellement, nous ne possédons aucun échantillon d’ADN des premiers arrivants. Par contre, si deux descendants en ligne directe de deux lignées différentes d’un même ancêtre font analyser leur chromosome Y, ceux-ci seront identiques et ainsi confirmeront leur lignée documentaire.

De même, le chromosome X que possède un homme ou une femme lui a été transmis par sa mère. Donc, deux individus ayant la même ancêtre utérine peuvent aussi faire analyser leur ADN et confirmer leur lignée documentaire.

Pour plus de renseignements de même que les coûts afférents aux tests, veuillez consulter le site du projet Héritage ADN français à www.frenchdna.org.

4e CONFÉRENCE : « DIX GÉNÉRATIONS DE PAPINEAU EN OUTAOUAIS. »

M. Jean-Yves Papineau nous a ouvert les pages de son album de famille et présenté un résumé de dix générations de la famille Papineau

- Au jour le jour, juin 2012

Congrès de la Fédération Histoire Québec

La Fédération Histoire Québec a tenu son 47e congrès annuel du 25 au 27 mai 2012 dans la ville de Sherbrooke. Le cocktail d’ouverture du vendredi soir était organisé par la Société d’histoire de Sherbrooke.

Ce fut là l’occasion de visiter leurs locaux avant de nous rendre au théâtre Granada pour le banquet d’ouverture. Chemin faisant, nous avons pu admirer plusieurs des célèbres fresques murales du Vieux-Sherbrooke, œuvres qui font la fierté de la population. En conférence d’ouverture, M. Jean-Pierre Kesteman, professeur émérite à l’Université de Sherbrooke, a dépeint l’histoire des Cantons-de-l’Est en utilisant comme toile de fond le titre du congrès : « Les Cantons-de-l’Est : lieu de passage, terre d’accueil et espace d’intégration ».

La journée du samedi 26 mai a été consacrée à une série de quatre ateliers sur l’histoire des Cantons-de-l’Est. J’ai pu ainsi apprendre plusieurs détails historiques sur l’arrivée des loyalistes américains dans la région autour de 1785, des Écossais et des Irlandais vers 1820 et, finalement, des Canadiens-français après 1840. J’ai spécialement goûté l’atelier de Mme Monique Nadeau-Saumier, professeure d’histoire de l’art à l’Université Bishop. Le contenu de cet atelier était axé sur la multiplicité des allégeances religieuses dans les Cantons-de-l’Est au 19e siècle. Grâce à la création du parcours touristique « Le chemin des cantons » (www.chemindescantons.qc.ca), Mme Nadeau-Saumier a pu dresser un portrait de l’histoire architecturale des églises protestantes et catholiques de la région et nous a entraînés, durant 75 minutes, dans une fascinante visite virtuelle de ces églises.

Lors du banquet de clôture du samedi soir, nous avons appris que le 48e congrès de la Fédération Histoire Québec aura lieu au Saguenay du 17 au 19 mai 2013. Comme la Fédération québécoise des sociétés de généalogie tiendra son colloque bisannuel au même endroit à pareille date, il y a fort à parier que les deux événements seront organisés conjointement par les deux fédérations.

- Au jour le jour, juin 2012

Activités estivales à la SHLM

EXPOSITION

Dès sa construction en 1862, le Vieux Marché a abrité la première caserne des pompiers de La Prairie. Afin de souligner ce 150e anniversaire, nous vous proposons, jusqu’à la fin de septembre, une exposition sur l’évolution des équipements destinés à combattre les incendies.

Entrée gratuite.

VISITES GUIDÉES

En compagnie de nos guides étudiants, vous pourrez profiter d’une visite guidée de l’arrondissement historique. Une visite commentée centrée sur les richesses archéologiques est également disponible. Tarif de 5 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants.

RALLYE GPS

Le rallye GPS (géocaching) vous permettra de découvrir en groupe, des éléments du paysage et de l’architecture de l’arrondissement historique qui échappent souvent à l’œil le plus attentif. Un tarif de 10 $ est exigé pour un groupe de 6 à 8 personnes.

MARCHEZ DANS L’OMBRE DU PASSÉ

Revivez des pages de notre histoire locale à travers « Marchez dans l’ombre du passé », une série de saynètes jouées dans les rues du Vieux La Prairie. Quatre représentations sont prévues, les 20 et 27 juillet ainsi que les 3 et 10 août à 19 h 30. Coût : 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Prière de réserver à l’avance.

- Au jour le jour, mai 2012

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean Joly; François-B. Tremblay

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, mai 2012

Conférence : Châteauguay et sa rivière

LE MARDI LE 15 MAI 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

CHÂTEAUGUAY ET SA RIVIÈRE

À l’arrivée des Européens, la rivière de Châteauguay était une voie de communication importante utilisée par les Amérindiens depuis des millénaires. Lorsque le marchand de fourrures Charles Le Moyne prit possession de la seigneurie en 1673, son objectif était tout d’abord d’établir un comptoir de traite fortifié sur l’ile Saint-Bernard et de profiter de cet axe de transport utilisé par les Iroquois.

Des colons s’établirent sur les rives du lac St-Louis et de la rivière de Châteauguay. Plus tard, la rivière de Châteauguay deviendra jusqu’à la Conquête une véritable « autoroute » de transport du bois coupé le long de ses berges.

- Au jour le jour, mai 2012

Statistiques de fréquentation du site web de la SHLM

En mars 2011, la SHLM se dotait d’un tout nouveau site web. Plus d’un an s’est écoulé depuis, ce qui représente une période suffisamment longue pour nous fournir des statistiques fiables sur les visiteurs de notre site. C’est avec plaisir, donc, que nous vous présentons les données amassées par Google Analytics ces douze derniers mois, données que nous avons décortiquées pour vous.

Durant cette période, notre site a été visité 9 304 fois, ce qui donne une moyenne de 775 visites par mois. Il ne faut pas penser que derrière chacune d’elles se cache un seul individu. En effet, selon nos statistiques, 63 % étaient l’œuvre de visiteurs « uniques » (celui qui visite un site une seule fois) et 37 % de visiteurs « connus », (ce sont des gens qui fréquentent un site plus d’une fois) probablement certains de nos membres qui consultent régulièrement le site. Certains usagers ont consulté ce dernier plus de 200 fois cette année. Eh non !, nous ne pouvons pas savoir qui !

Et quelles sont les habitudes de nos visiteurs ? Ceux-ci passent en moyenne deux minutes et quart à consulter nos pages. Cela peut paraître court mais il faut savoir que, sur Internet, deux minutes représentent une éternité. Le temps passé à lire les articles du bulletin Au jour le jour (ainsi que Le Bastion), disponibles en fichiers PDF, n’est présentement pas comptabilisé. Idéalement il faudrait numériser à nouveau tous les textes des bulletins Le Bastion et Au jour le jour à l’aide d’un logiciel permettant la reconnaissance optique des caractères. Cette opération permettrait aux visiteurs de notre site ainsi qu’au fureteur Google de faire une recherche par mot sur l’ensemble des textes contenus dans l’onglet « Bulletins ». Compte tenu de nos ressources humaines, il s’agit là d’un travail colossal.

Pendant ces fameuses « deux minutes et quart », les usagers ont consulté près de trois pages et demie, en moyenne. La page d’accueil compte évidemment pour une et c’est, sans surprise, la plus vue. Vient ensuite celle de la section bibliothèque qui a accueilli plus de 3 379 visiteurs. Notre site est arrimé au logiciel de gestion bibliographique BIBLIO-TEK, développé par André Kahlé de la société INFOKA, et ce module permet à nos usagers de consulter le répertoire des titres disponibles à la SHLM. Il est plutôt remarquable de constater que ce service est utile à un grand nombre d’internautes, ce qui renforce la crédibilité de notre organisme comme source de référence en histoire et en généalogie.

En termes de popularité arrivent ensuite les pages suivantes :

Module de photos : 2 275 visites

La Prairie : 1 818 visites

Société d’histoire : 812 visites

Bulletins : 1 780 visites

Volet historique : 1 537 visites

Volet généalogique : 1 454 visites

Nos coordonnées : 1 188 visites

Nos conférences : 907 visites

Il est évident que le module photo attire l’intérêt des visiteurs. Cependant, sa consultation y est restreinte. Peut-être trouvera-t-on le moyen de permettre la diffusion de nos fonds photographiques numérisés. La question des droits sur ces images reste complexe et tous ne partagent pas le même avis sur la pertinence de mettre en ligne nos archives. En effet, celles-ci deviendraient disponibles non seulement au grand public mais aussi aux gens potentiellement mal intentionnés qui pourraient s’accaparer ou détourner ces fonds d’archives.

Plus de 3 023 visites proviennent d’usagers qui avaient sauvegardé l’ancienne adresse du site (www.laprairie-shlm.com) dans leurs favoris. Heureusement, cette adresse est redirigée vers notre nom de domaine actuel (www.shlm.info). Bien entendu, le site qui nous amène le plus grand nombre de visiteurs est Google avec 2 764 visites. Le site de la ville de La Prairie nous a valu 195 visiteurs, celui de www.bonjourquebec.com quelque 118 autres alors que www.tourismesuroit. qc.ca a amené 103 internautes chez nous. Aussi, nous devons aux pages françaises et anglaises de l’incontournable Wikipédia 139 visiteurs. Finalement, une centaine de sites de type portail, des domaines du tourisme et de la recherche en histoire et en généalogie complètent et ferment la marche. La surmultiplication des portails, créés pour mettre de l’avant des liens d’intérêt, ne semble pas avoir eu une grande influence.

Le mot-clé de recherche le plus populaire est « shlm », suivi de la conférence « michel barbeau morts accidentelles et violentes sous le régime français ». Ce résultat spécifique nous semble être une anomalie. Suivent « société d’histoire de la prairie-de-la-magdeleine », « société historique de la prairie » et la variante « société d’histoire de la prairie ».

L’immense majorité des visites proviennent du Canada, mais plus de 500 d’entre elles originent de nos voisins du sud. De ces visites, 176 sont issues d’une ville de la Floride, 130 de la France, puis 58 du Maroc et 41 du Brésil. Les autres coins de la planète se partagent le peu qui reste.

- Au jour le jour, mai 2012

Les pionniers du rang de la Bataille

Lorsqu’on circule sur la route 104 en direction de Saint-Jean, on peut voir à environ 7 km de l’agglomération de La Prairie un monument de pierres et une croix en bois, à l’intersection d’un chemin de rang, avant de franchir la rivière l’Acadie. C’est le chemin de la Bataille qui traverse le rang qui porte le même nom.

Les premières concessions y furent accordées en 1726 par les Jésuites, alors propriétaires de la seigneurie de Laprairie de la Magdeleine. Le rang portait alors le nom de Côte Saint-François-Borgia mais la population locale l’appelait communément la Bataille, en mémoire d’un célèbre combat qui s’y déroula en août 1691. Le monument de pierres ou cairn, érigé en 1923 sur le lopin de terre donné à cette fin par David Daigneault, rappelle effectivement la bataille en question. La croix, érigée en 1891 par la population du rang, souligne aussi l’événement. Un ruisseau coule sous le chemin de Saint-Jean à quelque 100 mètres de l’intersection et vient ensuite passer sous le chemin de rang : c’est le ruisseau de la Bataille. Chemin, rang, côte, ruisseau, et aussi montée et, plus récemment, rue de la Bataille rappellent tous le même événement historique.

Le lecteur intéressé pourra consulter, au local de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, le document « La croix de chemin à la mémoire du combat du 11 août 1691 » et, sur le combat lui-même, le livre « 1691 : La bataille de La Prairie ».

Attachons-nous maintenant à la petite histoire de la Côte Saint-François-Borgia ou Côte de la Bataille, en particulier à celle de ses débuts et de ses premiers concessionnaires.

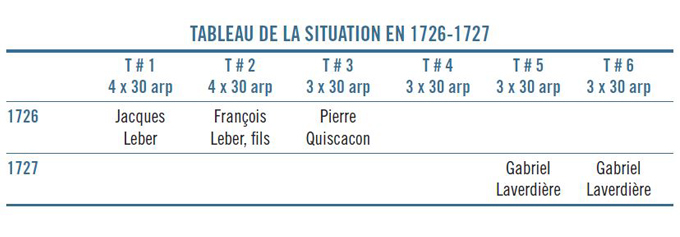

Les premières concessions de cette côte, à être inscrites au terrier des seigneurs jésuites, datent de 1726 et le notaire Barette en signe les contrats. Au matin du 6 octobre, Jacques Leber reçoit une terre de 4 arpents de front sur trente de profondeur et en après-midi, son frère François s’en voit aussi accorder une également, adjacente et de même grandeur. Pour sa part, Pierre Quiscacon reçoit une terre de 3 arpents de front sur 30 de profondeur, voisine du lot précédent.

Jacques et François sont les fils de Jacques Leber, capitaine de milice de La Prairie tandis que Pierre est amérindien et fils adoptif du même capitaine. Les lots portent respectivement les numéros T1, T2 et T3 du premier terrier de la seigneurie, ou ancien terrier, comme on le désignera par la suite.

Le 12 novembre de l’année suivante (1727), les Jésuites concèdent à Gabriel Laverdière une grande terre de 6 arpents de largeur sur trente de profondeur, à l’endroit nommé la Bataille au bout des terres de Fontarabie, tel que le mentionne l’acte notarié de Guillaume Barette. Ce lot de double superficie correspond aux lots T5 et T6 du premier terrier.

Ainsi donc, les quatre concessionnaires ci-haut possèdent ensemble 510 arpents en superficie tel que l’indique le tableau pour les années 1726 et 1727. Le lot T4 n’est pas encore concédé.

Ce début prometteur ne durera pas. En effet, Pierre Quiscacon meurt en 1727 et sa terre est cédée par les Jésuites à son père adoptif François Leber, père. Après le décès de ce dernier, la veuve Leber rendra la terre aux Seigneurs en 1740. Gabriel Laverdière décède en 1731 et ses terres retournent aussi aux Seigneurs. Enfin, Jacques Leber trépasse à son tour en 1741 et sa veuve rétrocède la terre. Parmi les quatre pionniers du rang, seul François Leber fils conservera sa concession.

En fait, cette première tentative de développement de la côte des années 1720 aboutira à un véritable échec. Non seulement les terres seront-elles rétrocédées aux Seigneurs mais, de plus, aucune n’aura été défrichée ni même habitée, incluant celle conservée par François Leber fils. Rappelons que la côte de la Bataille est à près de 7 km du village et qu’aucun chemin digne de ce nom n’existe encore. Un sentier menant au fort de Chambly passe sur les terres de Laverdière et coupe celles des Leber; il deviendra chemin de charrette en 1739 seulement. Le chemin vers Saint-Jean ne sera construit qu’en 1748. Dans ce rang éloigné et difficile d’accès, les conditions de vie sont difficiles.

Il faudra attendre les années ’30 pour y voir arriver de véritables pionniers, soit des concessionnaires, résidants et défricheurs. En 1734, Gervais Meunier dit Lafleur reçoit en concession le lot T5, la moitié de l’ancienne terre de Gabriel Laverdière. En 1737, Michel Nicau dit Contois obtient l’autre moitié, le lot T6. Tous les deux vont bâtir maison et grange, défricher, labourer et semer.

Gervais Meunier dit lafleur, né en France, ancien soldat de M. de Lignery, épouse Catherine David en 1712, à Boucherville. Il demeure dans cette région jusqu’en 1722 puis se déplace à La Prairie vers 1723-24. Il réside au fort avec son épouse et ses 6 enfants en 1736 et jusqu’à ce que la terre reçue en concession soit prête à recevoir sa famille.

En 1748, âgé d’environ 71 ans, il cède sa terre à son gendre Jean-Baptiste Bissonnette, époux de sa fille Marie-Anne, moyennant le versement d’une rente. On retrouve alors une maison, des bâtiments et une section labourable de quoi semer 25 minots de grains. Trois ans plus tard, il mandate son fils aîné Jean-Baptiste, âgé d’environ 29 ans, aux fins de reprendre la terre cédée, vu que le gendre n’arrivait pas à verser la rente convenue. Gervais vivra jusqu’à 80 ans et sera inhumé à Chambly, où il vivait avec son épouse, probablement chez l’un de ses enfants.

Nous considérons que Gervais Meunier mérite le titre de premier pionnier de la côte Saint-François-Borgia dite la Bataille. Ses descendants y ont aussi joué un rôle important. Son fils Jean-Baptiste avait déjà une concession depuis 1742, le lot T3, qu’il revendra à son frère Amable en 1753. Élizabeth, fille de Gervais, et son mari Pierre Pommier reprendront en 1767 la terre de Gervais qui était passée entre-temps aux mains d’un nommé Pierre Ranger, marchand de Montréal.

Quelque trois ans après Gervais Meunier, le 15 octobre 1737, Michel Nicau Contois recevait à son tour une concession, le lot T6 voisin de Meunier, soit l’autre moitié de la terre rétrocédée par Gabriel Laverdière. L’acte du notaire Barette précise : au lieu appelé la Bataille. Michel Nicau, immigrant français, fut déporté en Nouvelle-France en 1733, à titre de faux saunier, c’est-à-dire qu’il s’adonnait à la contrebande du sel en France. Il épouse Marie-Anne Magnan l’Espérance à Montréal, le 20 mai 1737, la même année où il obtenait une concession au rang de la Bataille. Nicau y décède en 1750 mais sa veuve continue d’y demeurer. Lorsque Louis Franquet relate son voyage de La Prairie à Saint-Jean en 1752, il passe devant la maison de Nicau et ajoute qu’il y a eu un combat ci-devant. C’est la veuve Contois qui l’habitait à cette époque. En août 1752, elle épouse Jean Catel St-Jean, soldat de la compagnie de Lacorne; elle demeure propriétaire de la terre jusqu’en 1765-66. Nicau fait aussi figure de véritable pionnier.

En 1739, Louis Lacombe reçoit en concession le lot T7, voisin de Nicau, et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. Il devra toutefois le rétrocéder aux Seigneurs en 1751, qui l’accorderont deux jours plus tard à Frédéric Cousin.

Entretemps, en 1741, François Brosseau (Brousseau) se voyait accorder le lot T4 jusque-là inoccupé, voisin de la terre de Gervais Meunier dit lafleur et de mêmes dimensions que le lot de ce dernier. François, né à La Prairie en 1706, épousait en 1729 Josephe Leber, la soeur des voisins François et Jacques Leber des lots T1 et T2 et la fille du capitaine de milice de La Prairie. Il demeurera propriétaire de ce lot pour plus de 25 ans avant qu’il ne soit vendu au nommé Pierre Ranger. Jacques, fils du pionnier François Brosseau, occupera plus tard une terre située non loin de celle de son père.

En 1741, François Leber décède et sa terre (T1) est rétrocédée aux Seigneurs par sa veuve, Barbe-Élizabeth Brosseau, la sœur de François Brosseau ci-haut. Le lot de 4 arpents sur 30 sera concédé à nouveau en 1750 à Bastien Brisson qui le vendra à Louis Payant Saintonge en 1760. Ce dernier le rétrocèdera finalement aux Seigneurs en 1774.

Notons qu’un Pierre Ranger, marchand de Montréal, se retrouve propriétaire des lots T3, T4, T5 et T6 durant les années 1765-1770. On le qualifierait de nos jours de spéculateur immobilier ! Il décède en 1766 et sa succession cède les lots T5 et T6 à Jacques Lacroix. La même succession d’une part vendra le lot T3 en 1771 à Jean Catel, l’époux de la veuve Nicau et d’autre part remettra le lot T4 aux Seigneurs, un peu avant 1780.

Mais, comment localiser aujourd’hui ces premiers lots de l’ancien terrier ?

Même si le Fonds des Jésuites nous indique entres autres les noms des censitaires et les dimensions des terres et que les actes notariés mentionnent les limites physiques et les voisins, aucun repère ne nous permet de situer géographiquement les lots concernés (T1 à T7).

Nous avons dû effectuer une première chaîne des titres, à savoir retracer tous les propriétaires le plus loin possible dans le temps. Le lot qui, de nos jours, est borné partiellement par le chemin de Saint-Jean, la route 104, nous a servi de point de départ.

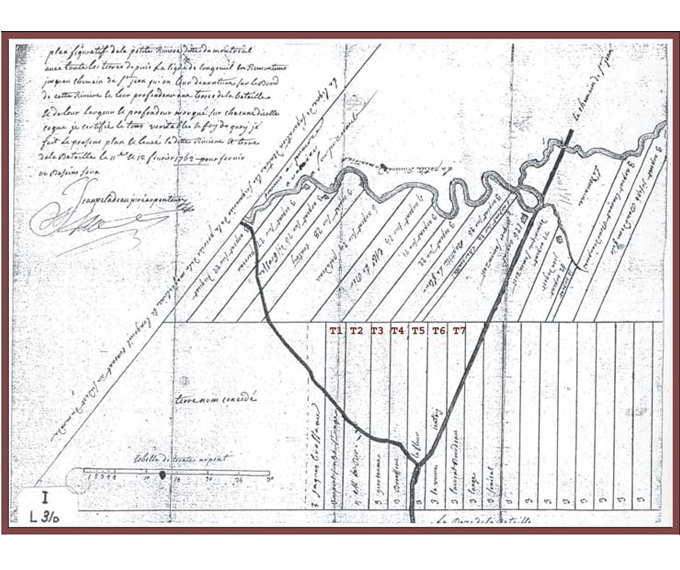

Il nous a été possible de remonter jusqu’à Michel Nicau et d’élaborer le schéma qui suit, à l’aide d’un plan dressé par l’arpenteur Jean Péladeau en 1762.

La ligne en bleu indique le chemin de Saint-Jean ou route 104. Elle borne la terre T6 de Nicau avant d’obliquer vers la droite. Le lot actuel fait 3 arpents de large sur 30 de long, tout comme celui de Michel Nicau dit Contois. Le ruisseau de la Bataille vient couper le chemin du même nom à la limite nord de cette terre. Sur le schéma, le côté nord se situe à gauche et le côté sud, à droite. La deuxième terre au nord, à partir du chemin de Saint-Jean fait encore aujourd’hui les mêmes dimensions que la T6; c’est la terre de Gervais Meunier dit lafleur, soit la T5. Gabriel Laverdière possédait ces deux terres en 1726, comme nous l’avons déjà vu.

Le lot T7 correspond aujourd’hui au premier lot de 3 arpents de large, à partir du chemin de Saint-Jean actuel, soit le début du rang ou chemin de la Bataille sud.

La ligne rouge au bas du rang indique le chemin venant de La Prairie, à l’époque des premiers censitaires de la côte. Ce chemin obliquait vers la gauche, non loin du chemin de rang actuel, et conduisait au fort de Chambly; rappelons qu’il demeure un simple sentier jusqu’en 1739 où il deviendra chemin de charrette grâce aux travaux dirigés par le grand voyer Jean- Eustache Lanouillier de Boiscler. De la même fourche, partait à droite un petit sentier menant à l’endroit où s’élèvera plus tard le fort de Saint-Jean. Amérindiens, voyageurs et contrebandiers s’en servaient bien avant l’arrivée des premiers concessionnaires pour se rendre à la rivière Richelieu et la descendre vers Orange (Albany). Non seulement le trajet est plus court mais de plus il permet d’éviter le poste de contrôle du fort de Chambly et la surveillance des patrouilles effectuées aux alentours. Fait à noter, le tracé de ce sentier demeurera grosso modo celui du chemin de Saint-Jean actuel, construit par le même grand voyer Boiscler en 1748, à l’exception du segment rectiligne entre les lots T6 et T7 qui n’existait pas à l’époque.

En 1762, Jean Péladeau juré arpenteur se rend à la Petite Rivière du Montréal (rivière l’Acadie) pour y dresser le plan figuratif des terres depuis la limite de la seigneurie de Laprairie et celle de Longueuil et bornées d’un bout par cette rivière et de l’autre par les terres de La Bataille. Nous y trouvons des données intéressantes sur les propriétaires des lots de La Bataille.

Nous avons ajouté en couleur, sur le schéma de Péladeau, la numérotation des lots selon l’ancien terrier telle que déjà mentionnée.

Ainsi le tracé actuel du chemin de Saint-Jean se situerait entre T6 et T7 sur le plan de Péladeau jusqu’à l’endroit où il oblique vers la droite pour se confondre avec le chemin du plan. Il est surprenant de constater que le tracé du chemin de Saint-Jean est demeuré le même depuis 1748, à partir de cet endroit jusqu’aux environs de Saint-Luc.

Sur le lot T6, Péladeau inscrit la veuve Contoy en référence à l’épouse de feu Michel Nicau dit Contois mentionné précédemment.

Le lafleur sur le T5 désigne Jean-Baptiste Meunier dit Lafleur, le fils de Gervais. Il possédait la terre depuis le 5 juin 1751.

Le Brousseau sur le T4 se réfère à François Brosseau qui l’occupait depuis 1741.

Le gerreaume du T3 est François Longtin dit Jérôme. Il avait acheté le lot d’Amable Meunier dit Lafleur, le frère de Jean-Baptiste, le 10 avril 1758 devant le notaire Lalanne.

M. Leber (pour : Monsieur Leber), inscrit sur le lot T2, désigne François Leber, fils de François, mentionné précédemment parmi les premiers concessionnaires.

Le St-Onge du lot T1 désigne Louis Payant dit Saint-Onge qui venait d’acheter cette terre de 4 arpents sur 30, le 28 février 1760 devant le notaire Lalanne. Le contrat d’achat indique bien 4 arpents alors que le plan de Péladeau n’en accorde que 3. Quand St-Onge rend sa terre aux Seigneurs en 1774, l’acte notarié spécifie toujours 4 arpents.

Le Jacques Brosseau du lot voisin serait selon nous le fils de François du lot T4. On retrouve ce Jacques à cet endroit dans les années qui suivent mais aucune trace avant 1762. Soit qu’il occupait cette terre sans en être le concessionnaire en bonne et due forme, soit que l’acte de concession ait disparu ou demeure introuvable.

Précisons que la numérotation utilisée change dès que les Jésuites concèdent des terres au nord de T1, de sorte que le lot T1 devient T11, T2 devient T12 et ainsi de suite. Selon la date, T14 peut donc identifier l’ancien T4, ou le nouveau T14 plus loin au sud.

Peu importe le numéro du lot figurant au terrier en 1762, la terre située au sud de celle de la veuve Contoy (à droite sur le plan de Péladeau) est celle de Laurent Bourdeau, concédée auparavant à Louis Lacombe le 12 mai en 1739. Rétrocédée aux Seigneurs par Lacombe en 1751 puis concédée à Frédéric Cousin deux jours plus tard, elle est vendue à Joseph Piédaleu en 1754. Laurent Bourdeau s’y retrouve en 1762 mais l’acte d’achat n’a pu être retracé.

Le voisin de Bourdeau, désigné lange sur le plan de Péladeau, identifie L’Ange Cusson, veuf de Catherine Bisaillon et époux en 2e noces de Marie-Louise Bourdeau.

Enfin le dernier sur le plan, Senécal, réfère probablement à Laurent Senécal, le fils de Pierre qui possédait un lot de 4 arpents à cet endroit en 1746.

Nous souhaitons que d’autres chercheurs poursuivent ce travail d’identification des pionniers pour les autres côtes de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine.

- Au jour le jour, mai 2012

Nouvelles brèves

La façade du Vieux Marché est maintenant ornée d’une bannière rappelant le 150e anniversaire de l’édifice. En filigrane, l’étendard rappelle aux passants qu’une partie du rez-de-chaussée servait à loger à l’origine la première caserne de pompiers de La Prairie. Afin de souligner l’événement, nous vous proposons, à compter du 10 juin, une exposition sur l’histoire des pompiers depuis le milieu du 19e siècle. L’exhibition de matériel ancien relié à la lutte aux incendies a été rendue possible grâce à la collaboration de M. Luc Drolet de la Fondation du Musée des Pompiers du Québec. On y trouvera des objets susceptibles de ravir tant les enfants que les adultes.

Desjardins Caisse La Prairie a fait don à notre organisme d’un chèque de 4 000 $ destiné au renouvellement de notre parc informatique.

Ne ratez pas notre vente annuelle de livres usagés les 31 mai et 1er, 2 et 3 juin prochains. Une invitation spéciale à nos membres le 31 mai à 17 h.

À noter à votre agenda : le 3 novembre prochain, nous soulignerons le 40e anniversaire de notre Société par un souper conférence. Nous vous attendons en grand nombre.

Organisez votre table avec vos amis !

Gaétan Bourdages, président

- Au jour le jour, avril 2012

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean Joly

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.