- Au jour le jour, février 2012

Le temps qu’il fit sur mon pays

Notre époque vit de nombreux débats sur le réchauffement climatique et les caprices de la météo. Le lecteur sera heureux de constater que, de tout temps, le climat a manifesté ses sautes d’humeur et souvent surpris nos ancêtres dont les outils de prévisions météorologiques étaient plutôt rudimentaires. À preuve, ces extraits du journal La Minerve de 1828 :

Le 7 février 1828 : « Depuis deux jours nous avons un dégel considérable accompagné de pluie. La neige a disparu en plusieurs endroits, et on craint pour les traverses Il s’agit du pont de glace qui relie La Prairie à la Pointe-Saint-Charles. si ce tems continue. Celle de Laprairie passe pour être dangereuse. »

Le 4 août 1828 : « On nous écrit de Laprairie que Vendredi dernier un orage violent accompagné de grèle et de tonnerre, a causé des dommages considérables dans cette paroisse, ainsi qu’à la Tortue Aujourd’hui un secteur de la ville de Delson. et à St. George. On dit que la grèle était d’une grosseur extraordinaire, et poussée par un vent si impétueux, que toutes les vitres exposées du côté de ce vent et qui n’étaient pas défendues par des contrevents, en ont été brisées. Les moissons ont souffert un tort irréparable, et on a observé jusqu’à des pieds de bled d’Inde coupés nets par des gros grains de grêle dont la plus grande partie était de figure triangulaire. En mai 1986, une violente tempête de grêle (certains grêlons atteignent 8 cm) s’abat sur la région de Montréal et cause des dommages évalués à 15,5 millions de dollars. Un homme a été tué par la foudre à la Tortue. »

- Au jour le jour, février 2012

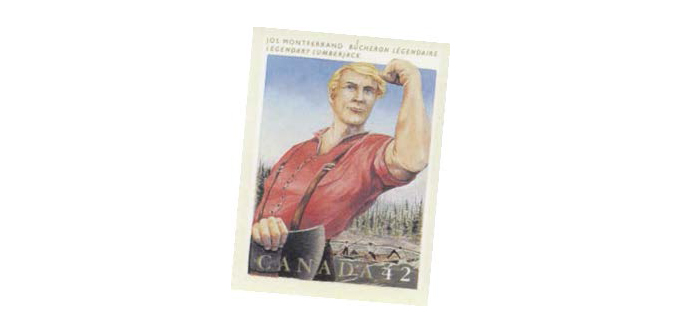

Conférence : « Jos Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes? »

LE MARDI LE 21 FÉVRIER 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

M. Michel Prévost vous propose une conférence sur

« Jos Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes? »

Homme robuste, mesurant près de deux mètres, Montferrand sera tour à tour bûcheron, contremaître, draveur, cajeux et véritable modèle de fierté pour les francophones. Malheureusement, il a parfois mauvaise réputation et certains le considèrent comme un pilier de tavernes. Venez démystifier Montferrand et découvrir les différentes facettes de ce personnage fascinant de notre histoire.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Informations au 450-659-1393

- Au jour le jour, février 2012

Une généreuse donation

Notre organisme a profité récemment d’une belle somme d’argent provenant conjointement du Tournoi de golf de la mairesse, Mme Lucie Roussel, et de la Fondation Guy Dupré.

Merci à nos généreux donateurs !

- Au jour le jour, février 2012

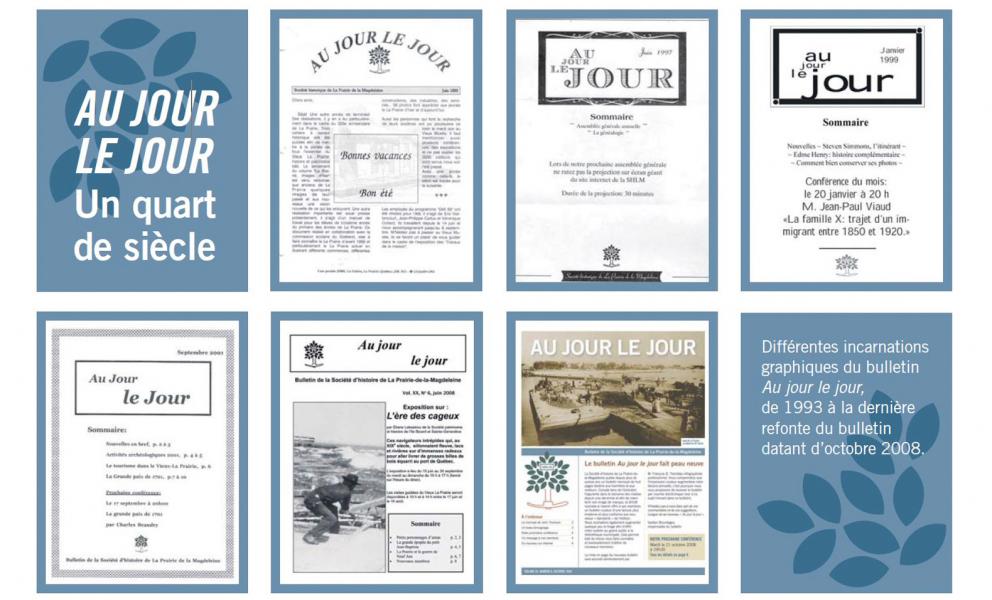

Au jour le jour, un quart de siècle

Durant les dix premières années de son existence, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ne fit paraître aucune publication périodique.

L’idée d’un premier bulletin germa en 1982 dans l’esprit de trois jeunes membres : André Taillon, Michel Létourneau et Gaétan Bourdages. À cette équipe initiale de production s’est ajouté un illustrateur de très grand talent, Henri-Paul Rousseau. Le Bastion, un cahier broché de 36 pages, fut publié à huit reprises de 1982 à 1984. Ses pages étaient un mélange d’écrits sur l’histoire, l’architecture, le patrimoine et les événements majeurs vécus à la SHLM. Faute de moyens professionnels, la mise en page résultait d’un laborieux et complexe collage d’articles et d’illustrations.

Puis, plus rien jusqu’en 1987 alors que quelques membres, dont Mme Claudette Houde, décidèrent de faire paraître un nouveau bulletin sous la forme d’une feuille mensuelle recto verso qui rappelait les faits marquants de notre organisme : projets en cours, nouveaux membres, achats, expositions, nécrologie, etc. Ainsi naquit le Au jour le jour. En 1993, le bulletin connut un nouvel essor avec des articles sur l’histoire de La Prairie, de nouveaux auteurs, une équipe élargie et un plus grand nombre de pages. C’est ainsi que, jusqu’en septembre 2008, le Au jour le jour a pu être maintenu à huit pages.

Depuis, notre bulletin s’affiche en couleur sur quatre pages (parfois six, comme pour cette édition), sous le talent créateur de M. François-B. Tremblay, designer graphique, et la minutieuse correction des textes par M. Robert Mailhot. M. Gaétan Bourdages en assure la coordination depuis janvier 2009.

Merci à ces plus de 80 auteurs qui, en 25 ans, ont rédigé plusieurs centaines d’articles, et longue vie au Au jour le jour.

La majeure partie des bulletins de la SHLM est disponible sous forme de documents PDF facilement consultables sur notre site web à l’adresse suivante : http://www.shlm.info/fr/bulletins/index.htm

- Au jour le jour, février 2012

Ce bulletin a 25 ans

Les paroles s’en vont, mais les écrits restent. Le bulletin Au jour le jour célèbre cette année ses 25 ans. Déjà un quart de siècle à témoigner de la vitalité de la SHLM et à communiquer avec rigueur avec ses membres.

Vous trouverez en page 5 la petite histoire du Au jour le jour et de son ancêtre, Le Bastion, ainsi que quelques images choisies qui présentent bien l’évolution graphique de notre bulletin et, par la bande, celle des procédés et des techniques permettant la production d’un bulletin en papier.

Quelle forme prendra notre bulletin dans 25 ans ? L’usage répandu d’Internet, l’accessibilité à l’information et l’épuisement des ressources rendront sans doute caduque l’impression d’un bulletin papier en 2037. Les communications imprimées seront peut-être alors une sorte de luxe, sinon une façon d’honorer le passé.

De nouvelles générations de passionnés de l’histoire auront repris le flambeau et continueront d’enrichir notre patrimoine. Le contenu reste roi.

Trois pages sont aussi consacrées à l’histoire riche des lieux de sépultures de la paroisse de La Nativité à La Prairie. Les fouilles récentes effectuées dans l’arrondissement historique ont permis d’en apprendre davantage sur les modifications successives des lieux d’inhumation de la paroisse. Nous vous souhaitons bonne lecture !

- Au jour le jour, février 2012

Les lieux de sépultures à la Nativité

1689 – le cimetière de la première église de La Prairie

Après la distribution par les Jésuites des quarante premières concessions au printemps de 1668, Français et Amérindiens cohabitent à La Prairie car l’emplacement abrite également une mission amérindienne. Jusqu’à leur départ de La Prairie en 1676, les Amérindiens auraient habité un village avec « rues », grande place et une chapelle dotée d’une cloche. Nous ne pouvons affirmer s’il s’agissait là du même village que les Français. Il y eut sans doute une modeste chapelle avant la construction du manoir des seigneurs jésuites, mais nous ignorons tout de son emplacement. Ce qui est certain c’est que, dès l’ouverture du manoir des seigneurs jésuites, la chapelle occupe une pièce située à une extrémité du bâtiment et elle est fréquentée tant par les Français que par les « Sauvages ». La décision d’ériger une première église coïncidera avec l’arrivée des Sulpiciens à la cure de La Prairie en 1686.

Deux ans après la construction de cette première église, un bâtiment de bois situé à l’intérieur du bastion nord-est du fort, un cimetière paroissial est aménagé en marge extérieure nord de l’enceinte. Les registres paroissiaux, ouverts avec la fondation de la paroisse en 1670, montrent que près de cinquante paroissiens ont été inhumés à La Prairie avant cette date. « Les Curez feront exacts à écrire dans un Livre, les noms, surnoms, les qualitez & les Paroisses des Défunts, enfans & adultes. » [1]

Fait étonnant, les registres paroissiaux indiquent que Jacques Lemoine, originaire de Châteauguay, aurait été enterré dans l’église de La Prairie en 1701. Or la modeste église de bois n’avait pas de soubassement.

Le périmètre exact de ce premier cimetière demeure toutefois inconnu à ce jour. Il est également possible que « les Sauvages chrétiens » aient été inhumés dans un petit cimetière réservé à leur usage, puisqu’ils auraient habité un village autre que celui des Français, sans doute à proximité de la rivière Saint-Jacques. À leur départ de La Prairie en 1676, ils étaient plus de 200.

Selon une illustration de Jean-Baptiste Franquelin [2], les sépultures du premier cimetière de Québec, sans être alignées, étaient marquées d’une croix de bois et le cimetière était entouré d’une solide clôture de bois. Il devait en être ainsi à La Prairie.

Retenons que « … à l’époque la Nouvelle-France, par exemple, la présence de la mort était non seulement très marquée mais elle était de surcroît soulignée par les discours des clercs et par diverses pratiques religieuses destinées à influencer le comportement quotidien du chrétien. » [3]

1705 – une première église de pierre

La construction de la première église en pierre, en 1705, n’entraîne pas de modifications radicales au cimetière. Agrandi une première fois en 1702, le site d’inhumation demeure en effet confiné à l’extérieur de l’enceinte et donc, détaché du corps de l’église. On sait toutefois que des défunts sont dès lors inhumés dans le soubassement du nouveau bâtiment, une pratique alors commune et réservée à l’origine aux membres du clergé, à l’élite et à des individus qui se sont distingués par leur piété. Pourtant « Comme il est certain que les Eglises n’ont pas été bâties pour servir de Sepulture aux Fideles, les Curez prendront soin d’exciter leurs Paroissiens à ne pas demander par leurs Testamens d’y être enterrez. » [4]

On ne connaît pas la date précise de la disparition de la palissade du fort qui s’interpose longtemps entre l’église et le cimetière paroissial. On peut présumer que c’est la précarité de l’enceinte qui, en 1766, incite les paroissiens à ériger un premier mur de pierre autour du cimetière, des travaux qui s’accompagnent de corvées destinées à rehausser le site afin de le préserver des inondations qui affectent fréquemment le village.

« Nous déclarons que les Cimetières doivent toujours être separez par de bonne clôtures, des lieux profanes. » [5]

En 1817, le cimetière est à nouveau agrandi et pourvu d’un mur d’enclos en pierre qui atteint 9 pieds. Le village est alors prospère et l’agrandissement vient répondre aux besoins d’une population croissante, une pression sans doute accentuée par l’interdiction, en 1801, des inhumations sous l’église; le manque d’espace et les odeurs nauséabondes ayant contribué à cette prohibition. Malgré divers travaux d’agrandissement, l’église demeure petite et recèle déjà au moins 58 sépultures, posant un véritable défi non seulement de gestion de l’espace, mais de salubrité.

Au début du 19e siècle, on pratiquait la cérémonie de la levée du corps à domicile, ce qui obligeait le prêtre, le chantre et les enfants de chœur à se déplacer. Comme plusieurs habitaient loin, certaines paroisses jugèrent qu’il devenait plus simple de pratiquer la levée du corps en transportant le corps du défunt dans une chapelle des morts située près de l’église paroissiale.

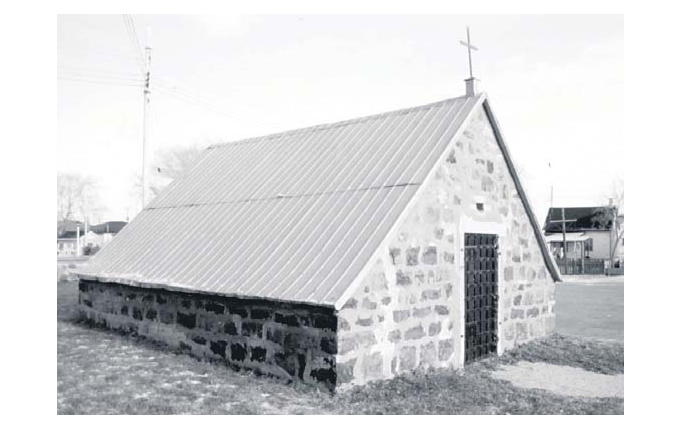

C’est ainsi que, à La Prairie, lors de l’inauguration du nouveau presbytère en 1813, le vieux presbytère est crié et vendu à Joseph Tremblay pour 750 Livres, l’argent étant destiné à construire une chapelle des morts. La chapelle sera érigée en 1820, son clocher, recouvert de fer blanc et surmonté d’une petite croix, porte une cloche ayant coûté 234 Livres qu’on retrouvera plus tard sur la maison de la charité (Sœurs de la Providence). En 1866, lors de la construction du nouveau couvent de la Congrégation de Notre-Dame, on profite de la proximité des matériaux pour rebâtir la chapelle des morts, sans doute en brique. Nous ignorons cependant son emplacement exact et à quel moment cette chapelle a été détruite. Une photographie de la fin du 19e siècle nous permet de croire qu’elle était située entre l’église et le couvent de la Congrégation de Notre-Dame.

En 1834, on confie à Casimir Dupuy la tâche de construire un charnier, un petit ouvrage en pierre à l’origine surmonté d’un clocher et coiffé d’un coq, qui permettait d’entreposer temporairement les dépouilles en période de gel. [6]

« Fait à noter, chaque cimetière avait normalement une section non consacrée réservée aux enfants morts sans baptême, aux inconnus et aux suicidés. À l’entrée du cimetière, il était courant d’ériger une statue représentant l’ange du jugement dernier qui sonnait la trompette de la résurrection des morts. » [7]

1841 – l’église actuelle

En 1841, l’église actuelle est construite en partie sur le cimetière d’origine et en partie sur la crypte de l’église précédente. Le nouveau bâtiment, très vaste, est pourvu d’une crypte et permet de reprendre les inhumations en soubassement ou « ad sanctos », c’est-à-dire auprès des saints, mais réduit considérablement la superficie du cimetière paroissial qui entoure désormais l’arrière du bâtiment. Les membres du clergé étaient enterrés sous le chœur.

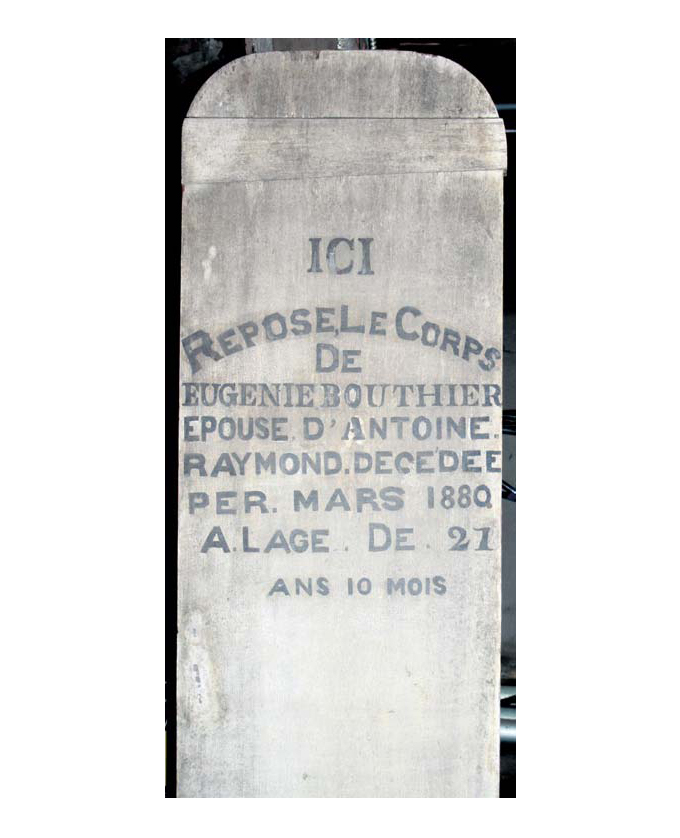

Dans le cimetière, on voudra rappeler la mémoire du défunt en plantant une simple croix de bois et, plus tard, on verra apparaître des monuments funéraires de bois ou de pierre, reflets du statut social de la personne décédée. En 1880, la présence à La Praire de la « manufacture de marbre artificiel pour monuments funéraires », nous permet de croire qu’il a dû y avoir, à l’époque, plusieurs de ces pierres tombales dans le cimetière local.

En 1843, le défi posé par la gestion de l’espace impose l’adoption de règles strictes pour la disposition des corps. D’abord, il est décidé que le cimetière encombré de sépultures ne serait pas agrandi mais exhaussé de trois pieds par voie de corvées. Désormais, les tombes ne seraient plus placées çà et là sans ordre mais par rangs suivant le plan adopté. Vu le prix élevé des terrains, on opte, non pas d’agrandir le cimetière, mais de l’exhausser de trois pieds. Enfin, les familles qui ont des pierres tombales placées dans le cimetière seront invitées à les retirer. [8]

D’ailleurs en 1855, le bedeau se voit imposer des règles précises qui témoignent des problèmes posés par la faible superficie des lieux : il creusera les fosses des défunts à trois pieds pour les enfants et quatre pieds pour les adultes. Si, en creusant une fosse, il rencontre un cercueil conservé et non décomposé, il ne le dérangera pas mais creusera à côté. Si un cercueil ainsi rencontré est brisé et pourri, il pourra, vu l’exiguïté du terrain du cimetière, extraire les ossements et les débris du cercueil pour faire la fosse qu’il creusera alors à quatre pieds et demi afin de mettre au fond ces débris ou restes qu’il couvrira de terre pour qu’il n’en paraisse rien pour blesser la sensibilité des parents ou des amis. [9] Enfin, au 1er mai de chaque année, le bedeau met dans une fosse commune les corps contenus dans le charnier et, dans une fosse individuelle, ceux dont on lui aura payé un écu pour ce privilège.

Au fil des ans, le cimetière est rehaussé à maintes reprises et son mur délimitant rénové et élevé en conséquence.

L’assemblée de fabrique prend connaissance en 1877 d’une ordonnance de Mgr Édouard Fabre concernant les sépultures dans l’église : comme il n’est « guère possible de faire des fosses dans votre église à la profondeur voulue par la loi sans détruire celles qui y ont déjà été faites », il est donc résolu de faire préparer des voûtes en brique dans la cave de l’église pour la sépulture des défunts et de voir à ce qu’il y ait des voûtes préparées tant pour les adultes que pour les enfants.

Comme il n’est pas possible d’agrandir et vu la saturation de l’espace, Mgr Fabre, évêque du diocèse de Montréal, ordonne en 1884 que la paroisse se dote d’un nouveau cimetière. En 1886, le Bureau de santé de Montréal impose également l’arrêt des inhumations sur le site, les eaux de ruissellement menaçant la santé des citoyens.

Lors de la réunion du conseil municipal du 23 mai 1887, « il est résolu unanimement que le secrétaire soit chargé de notifier l’inspecteur de voirie qu’il doit faire nettoyer le cours d’eau partant en arrière du cimetière, traversant l’ancien chemin de St-Jean et allant se décharger dans le cours d’eau Cloville (?), sous le plus court délai, par les propriétaires des terrains qui y passent leurs eaux. »

Malgré ces bonnes intentions des élus municipaux, en octobre 1890, messire Bourgeault, curé de la paroisse, soumet que le cours d’eau qui passe en bas des terrains du presbytère et de la fabrique a besoin d’être nettoyé et, d’un accord unanime, le conseil municipal décide de le faire nettoyer.

Le nouveau cimetière n’est toutefois ouvert qu’en 1890 alors que les registres paroissiaux indiquent que la dernière inhumation en crypte aurait été pratiquée en 1928. Entre 1689 et 1889, on estime à 11 125 le nombre d’individus inhumés sur le site.

En mai 1891, les marguilliers décident que le bedeau devra à l’avenir entretenir le nouveau et l’ancien cimetière. Il est également adopté à l’unanimité que monsieur le curé Bourgeault « soit autorisé à demander aux honorables juges de la Cour Supérieure l’autorisation nécessaire pour permettre l’exhumation des corps, soit de l’ancien cimetière, soit de la cave de l’église, pour les transporter et les faire inhumer dans le nouveau cimetière et ce, pour aussi longtemps et autant de cas qu’il sera nécessaire ».

« Nous défendons de déterrer aucun corps, sous quelque prétexte que ce soit, sans nôtre permission. » [10]

Après 1900, les pierres tombales et les croix du vieux cimetière sont demeurées en place jusqu’à ce que la négligence oblige à les enlever. Les marguilliers tiennent à préciser que :

« Nous espérons qu’il sera vu à redresser les tombes et les croix du vieux cimetière. Le respect pour les défunts en fait une obligation pour les familles de la paroisse. »

L’église demeurant un lieu de culte actif, les témoins visuels explicites de l’existence de l’ancien cimetière sont ainsi sans doute disparus progressivement sans créer d’offense et aucun document n’indique l’application d’une procédure de translation des restes vers le nouveau cimetière.

* * *

[1] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 290. « Le Rituel de Saint-Vallier connut deux éditions en 1703, une première qui comptait 604 pages et une seconde où les corrections apportées donnèrent un volume de 671 pages. Dans sa lettre de présentation, l’évêque met l’accent sur les objectifs de l’ouvrage : "Vous y trouverez des maximes sûres et uniformes, par lesquelles vous pourrez décider tous les doutes et les difficultés qui se trouveraient dans l’administration des sacrements, & dans la conduite des âmes. (…) Nous vous les donnons en forme d’instructions que Nous avons joint au Rituel romain, afin que vous ayez dans le même livre" Le Rituel de Saint-Vallier demeura en usage jusqu’en 1836, alors que l’évêque de l’époque présentait un projet de nouveau rituel. » Jacques Lacoursière, historien.

Voir au sujet du Rituel le texte de Claudette paru dans le Au jour le jour de janvier 1996.

[2] Tiré de : Cartouche de la carte de l’Amérique septentrionale […] contenant le pays du Canada ou Nouvelle-France, la Louisiane, la Floride […] (détail). Gravure de Jean-Baptiste Franquelin, 1688.

[3] Y. Hébert, « Les rites funéraires d’autrefois » dans Y. Hébert et A. Franck, la mort au fil du temps. La famille Normand, un siècle de pratique funéraire, Montmagny, Productions Laurent Normand, inc., 2002, p. 35-47.

[4] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 189.

[5] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.

[6] 1834 : Payé 1824 L au sr Casimir Dupuy pour la bâtisse du charnier, 72 L pour le clocher du charnier, 12 L pour le coq du charnier et 3 L pour un poteau pour appuyer la porte de fer du charnier.

[7] Y. Hébert, œuvre citée plus haut.

[8] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[9] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[10] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.

- Au jour le jour, janvier 2012

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Marie-Hélène Bourdeau; Denis Pinsonnault

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, janvier 2012

Conférence : Marguerite, première partie des chroniques de Chambly

À L’ÉTAGE DU 249, RUE SAINTE-MARIE

LE MARDI LE 17 JANVIER 2012 À 19 H 30

Mme Louise Chevrier vous propose une conférence intitulée :

Marguerite, première partie des chroniques de Chambly.

Les chroniques de Chambly se veulent une vaste fresque de la bourgeoisie canadienne-française à l’époque du Bas-Canada. Qui étaient ces gens qui vivaient à Chambly autrefois, familles nobles et bourgeoises, médecins, notaires, marchands, curés, riches habitants et autres notables ? Comment vivaient-ils ? Quel genre d’instruction avaient-ils reçue ? Étaient-ils cultivés ? À quoi occupaient-ils leurs loisirs ?

Afin de répondre adéquatement à ces questions, Mme Chevrier a dépouillé les sources premières de l’histoire : registres de paroisses, archives notariales, journaux et divers autres documents.

Nous vous rappelons que nos conférences se donnent à l’étage du Vieux Marché. Entrée libre pour nos membres et un coût de 5 $ pour les non-membres.

- Au jour le jour, janvier 2012

L’utilité des recensements en généalogie

Parmi les outils disponibles sur internet depuis quelques années, il y a les données de recensement. Depuis 1831, le Canada recense sa population tous les dix ans. Les données du recensement de 1851 ne sont pas complètes puisque certains cahiers ont été perdus. Les données de recensement postérieures à 1911 ne sont pas encore disponibles puisqu’elles sont protégées en vertu de la Loi sur la Statistique pour une période de 92 ans. Un recensement a lieu aussi tous les dix ans aux États-Unis depuis 1790 ; les données sont disponibles de 1790 à 1930 à l’exception du recensement de 1890 dont il ne reste que des fragments. Il existe aussi des recensements antérieurs à 1831, dont les données sont disponibles sur microfilms, ainsi que des recensements seigneuriaux, municipaux ou paroissiaux.

Plusieurs croient que les données de des recensements ne sont que des informations complémentaires servant à « habiller » leur arbre généalogique. Pourtant, les recensements nous permettent de savoir où et avec qui vivait notre ancêtre. Lorsqu’on n’arrive pas à retrouver un acte de mariage, par exemple, il peut être utile de consulter le recensement. On peut découvrir l’âge du premier-né et déterminer quand, au plus tard, notre ancêtre s’est marié. En consultant le recensement 10 ans plus tôt, on pourrait découvrir qu’il était célibataire et vivait chez ses parents. Ces deux données nous permettent de raccourcir l’intervalle durant lequel le mariage peut avoir eu lieu et diminuer de beaucoup les heures de recherche dans les registres originaux.

Les recensements sont aussi très utiles lorsqu’on cherche une date de décès. Nous pouvons retrouver une veuve dans une paroisse différente de celle où elle a vécu la majorité de sa vie. Après le décès de son mari, on pourrait la retrouver vivante chez un de ses enfants. Le décès qu’on a cherché durant des heures dans la région de Trois-Rivières se trouve peut-être dans la région de Napierville !

Les données contiennent l’âge des individus au moment du recensement, leur pays de naissance, leur religion, leur origine, leur statut matrimonial et leur profession. Selon les années, les femmes sont identifiées par leur nom de fille ou par leur nom de femme mariée. Depuis le recensement de 1891, le lien de chaque individu avec le chef de famille est établi. Certaines années, on indique si les individus savaient lire et écrire, s’ils parlaient anglais ou français, s’ils étaient bilingues, ou encore s’ils étaient sourds, aveugles ou atteints d’aliénation mentale. En 1901 et 1911, on indique même la date de naissance (qui n’est pas toujours exacte).

Certains recensements sont indexés et d’autres pas. Si quelqu’un sait où trouver les données du recensement de 1841 sur internet, prière de nous en informer.

- Au jour le jour, janvier 2012

Le petit roi

Nous vivons à une époque où les fusions municipales ont engendré dans certaines villes du Québec des maires ambitieux, autoritaires et affairistes qui se conduisent parfois comme des « développeurs » peu démocratiques. Certains se scandalisent avec raison que ces maires se comportent comme de petits rois, imbus d’autorité et soumis à peu ou pas d’opposition au sein de leur conseil de ville. Les maires actuels des villes de Québec, Laval et Saguenay en sont de parfaits exemples.

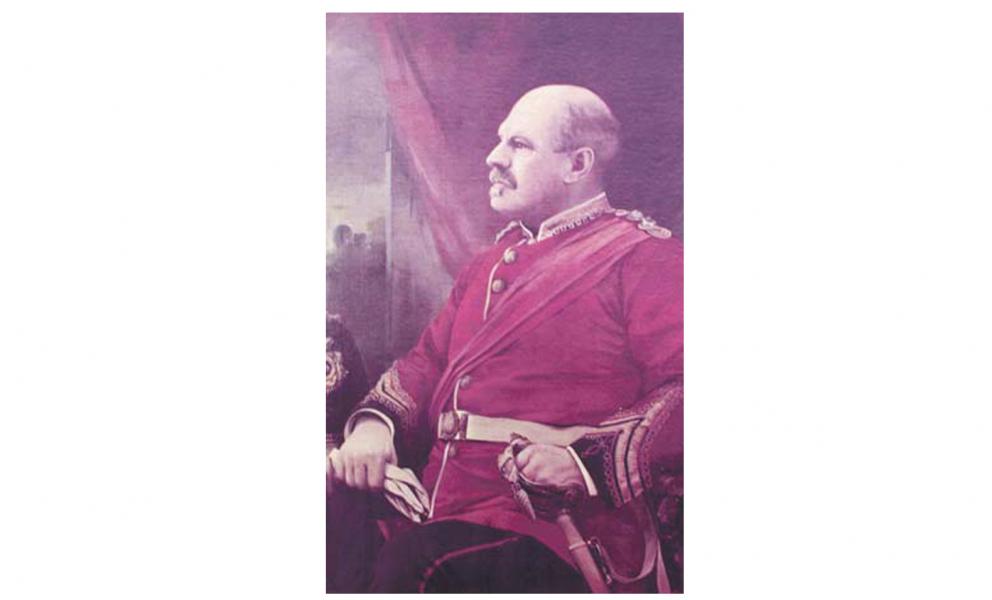

Pourtant, lorsqu’on examine de près la liste des résidents du Vieux Fort cités dans l’annuaire Lovell de 1880, on constate avec étonnement qu’un personnage dominait nettement la vie municipale de l’époque. Le lieutenant-colonel Julien Brosseau était à la fois maire de la municipalité du village (1876-1885), maître de poste, marchand de bois, agent pour les compagnies d’assurance Canada Fire and Marine Insurance et Commercial Union Assurance Co. of London, directeur et secrétaire de la Laprairie Navigation Co. (1867), capitaine du vapeur l’Aigle, et également directeur et secrétaire de la Laprairie Turnpike Road Co. (la Cie du Chemin macadamisé). Brosseau était un homme riche, tout ce qu’il touchait se changeait en or.

À titre de maire, il fut à l’origine des initiatives suivantes ; achat par la municipalité du quai de pierre appartenant à la Cie de chemin de fer de Montréal et Champlain, formation d’un comité de police, prolongation en eau profonde du quai de la rue du Boulevard et autorisation accordée à Médard Demers de construire un aqueduc.

Julien Brosseau était également agent de la Montreal Telegraph Company et de la Queen Insurance Co. of Liverpool and London, sans oublier la Royal Insurance Co. of England. Qui dit mieux ? Après avoir agi comme officier du détachement volontaire de La Prairie lors de la guerre contre les Féniens, quelques années plus tard, en 1880, Julien Brosseau fondait le 85e Bataillon d’Infanterie. Ce corps de volontaires possède un corps d’officiers presque entièrement canadien-français, il deviendra en 1920 le régiment de Maisonneuve.

Lieu de passage très fréquenté, le village de La Prairie comptait à l’époque cinq hôtels : l’hôtel du Peuple rue Saint-Joseph (Saint-Georges), l’hôtel La Saline sis à l’angle du Vieux chemin de Saint-Jean (du Boulevard) et de la rue du Port (Émilie-Gamelin), l’hôtel Montreal et l’hôtel Dominion sur le Vieux chemin de Saint-Jean et enfin l’hôtel Victoria rue Sainte-Marie. Comme il revenait au conseil municipal d’accorder ou de renouveler auprès des hôteliers les permis de vente de boissons, cela augmentait d’autant l’influence du lieutenant-colonel Brosseau sur l’activité économique et la vie sociale de La Prairie. « À cette époque pour avoir un permis de boisson il fallait être proche de l’hôtel de ville. » En 1936, l’abbé Élisée Choquet émettait à son sujet l’opinion suivante : « sa personnalité fit de ce régime une véritable dictature morale ».

Julien Brosseau habitait rue Sainte-Marie dans la maison qui fut plus tard celle du marchand d’origine juive Gabriel Rother. Il aurait également habité le 156, chemin de Saint-Jean, face à l’église. Absent de la vie municipale depuis de nombreuses années, il est décédé à l’hospice des Sœurs de la Providence le 15 mars 1912 à l’âge de 74 ans.