- Au jour le jour, avril 2012

Conférence : l’affaire Raizenne

LE MARDI LE 17 AVRIL 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

L’affaire Raizenne

Cette conférence présentera un vidéo d’environ 50 minutes qui relate l’histoire des 150 massacres commis par les Canadiens français dans les années 1700 en Nouvelle-Angleterre, spécialement celui de Deerfield au Massachusetts, la prise de captifs par les indiens, la longue marche vers le Canada, leur captivité, leur changement de culture et de religion, à Montréal et à Oka, et leurs descendants jusqu’à nos jours.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Informations au 450-659-1393

- Au jour le jour, avril 2012

Invitation à la prévente

Chers membres,

Joyau de sa région, la Société d’histoire célèbre cette année son quarantième anniversaire d’existence… Diamant brut ciselé pour répondre aux défis actuels, elle est devenue la perle rare des amateurs de généalogie. Pour sa plus grande fierté, son reflet s’étend maintenant bien au-delà des frontières du Québec. Toutefois, comme elle ne roule pas sur l’or, elle aimerait pouvoir compter sur votre présence à l’ouverture de sa vente annuelle de livres usagés. Comme par le passé, vous découvrirez parmi nos trésors de véritables petits bijoux et vous en aurez pour votre argent. Évidemment les cartes platines ne sont pas acceptées, vous devrez alors payer rubis sur l’ongle.

Nous vous attendons nombreux le 31 mai de 16 h à 19 h.

S.V.P. Confirmer votre présence auprès de notre coordonnatrice Marie-Hélène Bourdeau au 450-659-1393

Le comité de la vente de livres

- Au jour le jour, avril 2012

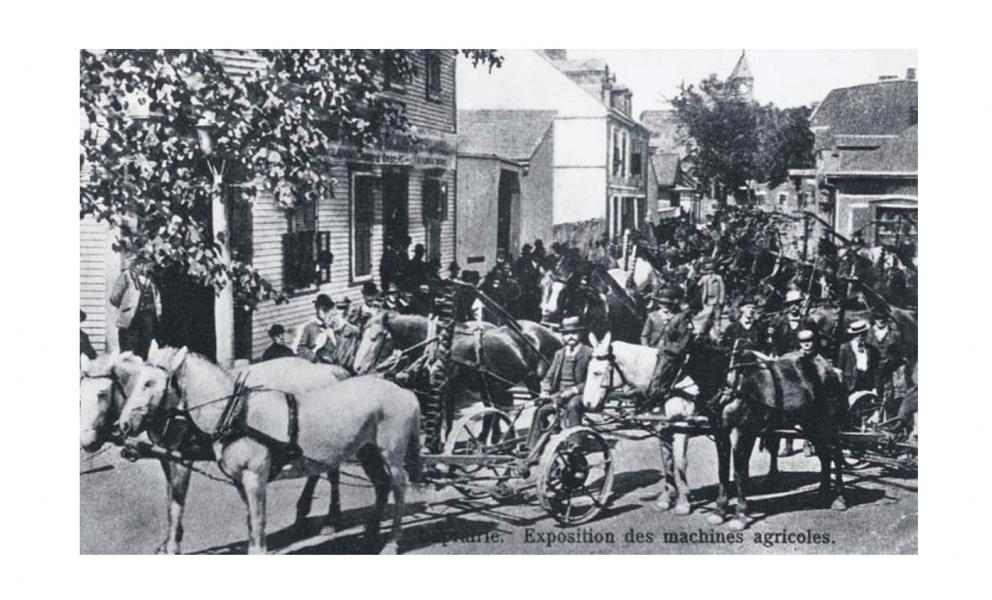

La Société d’agriculture du comté de La Prairie

LES ORIGINES

Les journaux de l’époque nous apprennent que des Sociétés d’agriculture existaient à Montréal et à Québec dès la seconde décennie du 19e siècle. Les premières expositions agricoles auraient eu lieu sur les Plaines d’Abraham, à Québec, en 1818 et 1819. Par la suite, vers 1840, les sociétés d’agriculture prolifèrent.

En 1827, l’Assemblée législative du Québec avait réservé une place du marché sur la partie ouest de la Place d’Youville à Montréal, à l’endroit même où le marché Sainte-Anne sera inauguré en 1834. Une partie de l’espace voisin servira à accueillir des expositions agricoles. C’est là qu’est organisée en 1828 une exposition de bestiaux au cours de laquelle de nombreux prix furent distribués, dont plusieurs pour d’excellents fromages.

La Société d’agriculture du comté de La Prairie (au niveau de l’organisation agricole, l’immense comté de Huntingdon était, au 19e siècle, divisé en deux secteurs dont l’un deviendra le comté de La Prairie) verra le jour le 12 avril 1846 Journal d’agriculture et transactions de la Société d’agriculture du Bas-Canada, Volume 5, 1852, page 195. avec, comme premier président, M. William Cleghorn de Saint-Philippe. La Société couvre de nos jours tout le territoire du comté de La Prairie (Saint-Jacques-le-Mineur, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe, Saint-Isidore et Saint-Mathieu). Elle regroupe 220 membres qui, bien que la loi fixe la cotisation à 2 $, paient une cotisation volontaire annuelle de 6 $.

LA MISSION ET LES MOYENS

Autrefois florissantes dans tout le Québec, le nombre de sociétés d’agriculture actives a largement diminué depuis un quart de siècle. En 1999, le gouvernement de la province obligea les sociétés d’agriculture à s’incorporer. Ce changement forcera la disparition de nombreuses sociétés déjà peu actives et peu fortunées ; des 71 sociétés existantes, une vingtaine seulement ont survécu.

La mission et les pouvoirs des sociétés d’agriculture du Québec sont définis par une loi provinciale. Le but premier des sociétés de comté est d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et domestique et des œuvres d’art. Afin de réaliser leur mission, les sociétés peuvent :

- tenir des assemblées pour discuter et entendre des conférences sur des sujets se rattachant à la théorie et à la pratique de la culture ;

- encourager la circulation des journaux d’agriculture ;

- offrir des prix pour des essais sur des questions de théorie ou de pratique agricole ;

- se procurer des animaux de belle race, de nouvelles variétés de plantes et de graines, et des grains de semence des meilleures espèces ;

- organiser des parties de labour, des concours de récoltes et des concours pour les terres les mieux cultivées ;

- et tenir des expositions agricoles.

Dans le comté de La Prairie, la Société cherche à réunir des membres cultivateurs autour de différents concours : cultures (maïs, soya, céréales, luzerne, etc.), labours, fermes fleuries et protection des terres. Des prix sont distribués annuellement aux plus méritants dans chaque catégorie. En 2011, le concours de labours a eu lieu à La Prairie dans le rang Saint-Raphaël et, selon un principe de rotation, Saint-Philippe accueillera celui de 2012.

Les prix sont remis aux cultivateurs participants lors d’une rencontre annuelle qui a lieu le dernier samedi de novembre.

LES COURSES DE CHEVAUX

Au Québec, l’activité agricole et les courses de chevaux ont toujours été très liées. On sait de façon certaine que, dès 1828 et sans doute avant, de telles courses ont été organisées à Montréal. Le journal La Minerve du 16 septembre 1830 nous informe qu’il y aura à La Prairie des courses de chevaux : « Le public est informé que les Courses de Laprairie auront lieu mercredi le 22 du courant, sur l’ancienne carrière (?) où il y aura quatre courses chaque jour pendant trois jours. Des chevaux canadiens seuls pourront concourir. Aucun cheval qui aura remporté aucun prix ne sera admis. Les règles des courses à être faites par les directeurs. » L’édition du 5 août 1844 du même journal indique qu’il y avait des courses de chevaux dans la commune et que certains se plaignaient que les paris étaient arrangés. La compagnie de chemins de fer Champlain & Saint-Laurent fera en sorte de coordonner les horaires des traversiers et des trains avec ceux des courses de chevaux. Les courses se poursuivront à La Prairie de façon plus ou moins continue pendant de nombreuses décennies.

C’est le succès populaire des courses qui explique que le conseil municipal de La Prairie adopte le règlement suivant le 7 juillet 1913 ; « il est proposé par l’échevin Henri Brossard, appuyé par l’échevin Noé Poupart et unanimement résolu que le conseil de la ville de La Prairie approuve le projet de la Société d’Agriculture d’établir un terrain d’exposition permanente avec constructions et rond de course, dans la Commune, près du Cimetière, pourvu que le terrain soit à au moins 100 pieds du chemin de St Jean, une exemption de taxes est accordée à ladite Société pour le plus long terme que la loi le permet suivant l’article 518, des cités et villes 1903. » Archives de la ville de La Prairie.

La Société d’agriculture n’étant pas encore propriétaire de ces terrains, ils avaient dû être prêtés par les Jésuites pour l’établissement du rond de course. S’agissait-il d’une entente à l’amiable entre les parties ? Au sujet du lot 673 (ancien cadastre), l’index aux immeubles ne fait nulle part mention, pour l’époque, d’un contrat de vente ou de bail entre la Compagnie de Jésus et la Société d’agriculture.

L’endroit est bien fréquenté puisque en 1915 le Grand Tronc met à la disposition du public un train de 15 wagons qui part de Montréal tous les jours où il y a des courses. En 1917, Le 20 octobre 1917, bail entre la Société d’agriculture et la Société du Parc Édouard VII, contrat no 22669. la Société loue ces terrains à la Société du Parc Édouard VII pour des courses de chevaux. Le bail précise que les bâtisses construites pour les courses resteront au bout de 5 ans propriété de la Société d’agriculture. Le 30 juillet 1918, bail à James O’Hara et associés, contrat no 23026.

En juillet 1922, la piste, maintenant connue sous l’appellation de Kempton Jockey Club, subit d’importantes améliorations qui en font une piste moderne et modèle. Les estrades sont régulièrement envahies par une foule de Montréalais. Il existe encore de nos jours à Londres un célèbre site de courses de chevaux appelé Kempton Park.

1953, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Selon M. Georges Lussier, les Jésuites La Compagnie de Jésus (les Jésuites), anciens seigneurs de la seigneurie de La Prairie, était toujours demeurée propriétaires des terrains de la commune. voulurent obtenir, en 1953, une faveur (Bill no 204, loi concernant la Compagnie de Jésus) du premier ministre Duplessis. Ce dernier a acquiescé à leur demande à la condition qu’ils vendent une partie de la commune à la Société d’agriculture, à titre « de compensation partielle pour la perte des droits de pâturage des censitaires ». Selon M. Ildège Brosseau, in Le Bastion, 1984, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Selon la loi citée plus haut, une société d’agriculture a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle et peut les vendre, les louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 hectares à la fois.

Grâce à une subvention du gouvernement provincial, un terrain de 1 217 000 pieds carrés, partie de la commune, est donc acheté le 11 juillet 1953 au coût de 6 000 $. Contrat Paul Boucher no 43269. Par cette transaction, la Société d’agriculture devient un important propriétaire foncier. Une partie de ce terrain sera ensuite cédée à la fabrique pour l’agrandissement du cimetière.

Fin juillet 1953, un incendie majeur vient bouleverser les plans des administrateurs de la Société d’agriculture : « samedi soir dernier, des centaines de personnes ont vu, dans l’espace d’une heure, le feu détruire la vieille estrade du terrain de course. Les pompiers de La Prairie ont été impuissants à contrôler l’incendie qui s’est propagé dans l’espace de quelques minutes. Tout ce qu’ils ont pu faire a été de protéger les maisons des cultivateurs qui se trouvaient à une centaine de pieds de l’incendie. Cette estrade fut bâtie en 1918 et est venue bien près d’être détruite une quinzaine d’années plus tard quand une tornade emportait le toit dans un champ voisin. On la répara et huit ans plus tard la foudre à son tour en fit des siennes ; un coin s’effondra.

La Société d’Agriculture du comté de La Prairie dut en assumer les dommages et depuis l’estrade a toujours rendu de grands services pour les courses et les expositions. C’était le lieu où se trouvait le restaurant et où les ouvrages étaient exposés.

Cette estrade qui contenait quelque deux mille personnes assises, sera regrettée de tout le monde. » Journal L’Éveil, édition du 30 juillet 1953. Les dégâts ont été évalués à environ 15 000 $.

Ne restait plus à la Société d’agriculture qu’à trouver une nouvelle façon de mettre en valeur et de rentabiliser cet immense terrain vague dont elle est maintenant propriétaire. On optera pour la location des espaces, un choix qui assure la pérennité de l’organisme pour de nombreuses décennies.

LES LOCATAIRES

De 1959 à 1968 Le 2 février 1959, bail pour 10 ans à M. Léo Perreault, contrat no 53595., M. Léo Perreault loue l’ancien local d’artisanat de la Société d’agriculture qu’il sous-loue à M. Fowley. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui le Restaurant des jardiniers maraîchers, était à l’époque plus éloigné du chemin de Saint-Jean. M. Fowley y organisera pendant plusieurs années des courses de « stock-car ». Comme la poussière soulevée par les voitures cause des désagréments, on l’obligera à asphalter la piste de course.

Plus d’une décennie après un essai infructueux de l’échevin Tessier, qui en octobre 1930 avait présenté une proposition non secondée, à l’effet d’ouvrir le Marché de la rue Sainte-Marie aux cultivateur, l’Association des jardiniers maraîchers fut créée en 1945. En 1968, le terrain qui servait pour les courses automobiles est loué aux jardiniers maraîchers qui souhaitaient y construire un entrepôt où les marchés de Montréal seraient venus s’approvisionner. L’affaire n’a pas été conclue et, en 1972, on construisit la marquise actuelle.

C’est en 1977 que messieurs Conrad Sauvageau et Jean-Marc Parent louent pour 5 ans, à bail renouvelable, l’ancien local d’artisanat pour y installer un restaurant devenu célèbre à travers toute la Rive-Sud pour ses repas de poulet et de frites.

L’entreprise d’horticulture et d’aménagement paysager J.J. Faucher occupe à bail 350 000 pieds carrés. Notons que, en mai 1991, la Ville de La Prairie signifia par huissier à la Société d’agriculture l’imposition d’une réserve sur une partie du lot désigné autrefois sous le no 673, située sur le chemin de Saint-Jean. En vertu du règlement no 886-M adopté en février de la même année, le conseil municipal décréta cette réserve d’une superficie de 2 636,8 mètres carrés « pour fins de parc et de terrain de jeux, et particulièrement pour permettre de compléter la piste de ski de randonnée aménagée dans le secteur Le Grand Boisé ».

En avril 1994, la municipalité procéda à l’acquisition du lot mis en réserve pour la somme de 45 000 $. Au tournant des années 2000, la ville de La Prairie loua les espaces du parc Place de la famille jusqu’en 2048, soit 375 000 pieds carrés qui jusqu’alors étaient demeurés inoccupés. Le chalet actuel fut construit en juin 2004.

On comprendra facilement que la vente ou la location de sites aussi importants génèrent des revenus appréciables pour la Société d’agriculture. La majeure partie de ces fonds est retournée aux membres cultivateurs. Des dons sont effectués aux hôpitaux de Saint-Jean, Charles-Lemoyne et Anna Laberge. Elle verse également 500 $ par année à chacune des paroisses et accorde une aide financière à certains organismes pour les jeunes.

Finalement, selon la loi, nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement de salaire ou d’allocation mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10 % des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, au lieu et place de tout salaire.

GEORGES LUSSIER

Il est difficile aujourd’hui d’établir l’histoire ancienne de la Société d’agriculture car, en 1938, à l’époque où M. Raoul Lussier en était le secrétaire-trésorier, sa maison du rang Saint-Claude a été rasée par un incendie et toutes les archives de la Société ont été détruites.

M. Roméo Ste-Marie fut secrétaire-trésorier de 1951 au 9 novembre 1966, date de son décès. Proposé par M. Ricardo Tremblay, monsieur Georges Lussier a occupé les fonctions de secrétaire-trésorier du 22 novembre 1966 jusqu’à sa retraite en octobre 2006. Un long périple de 40 ans pour ce menuisier de métier.

Georges Lussier, un résident de Saint- Philippe aujourd’hui âgé de 92 ans, possède une excellente mémoire et raconte volontiers les efforts qu’il a consentis au cours de son mandat pour mettre en valeur cette superficie d’un peu plus de 33 arpents carrés bornés au nord par le chemin de Saint-Jean, en profondeur par le terrain occupé par les Frères de l’Instruction chrétienne et à l’ouest par le cimetière. Les terrains de la Société sont évalués aujourd’hui à plus de 8 millions de dollars.

Homme d’action, M. Lussier a également été directeur et président du Club Optimiste de Saint-Philippe, conseiller municipal, marguillier et commissaire d’école. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ainsi que le Prix du bénévolat du Canada.

Depuis la retraite de Georges Lussier, c’est M. Roland Desnoyers de La Prairie qui assure la relève à titre de secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture. M. Desnoyers affirme fièrement qu’il n’hésite pas à consulter régulièrement son mentor au sujet des orientations à donner à l’organisme.

Longue vie à la Société d’agriculture du comté de La Prairie.

- Au jour le jour, avril 2012

François Leber et l’histoire d’une dette envers un marchand de New York

En parcourant le greffe du notaire Pierre Raimbault, au Centre d’Archives de Montréal, je fus surpris par le libellé d’une obligation datée du 28 août 1725 : « Leber envers Schuyler ». On sait que, lors de la bataille de La Prairie en août 1691, les troupes des colonies anglaises étaient dirigées par le major Peter Schuyler et que, l’année précédente, son frère John avait lui aussi conduit une attaque contre La Prairie. Parmi les Français, le jeune Jean Leber Duchaine était décédé en 1691 à la suite des blessures subies durant le combat ; il n’avait que 23 ans.

En établissant quelques ascendances agnatiques, l’identité des principaux intervenants se précise. Le dénommé Leber concerné par l’obligation est François, époux de Marie-Anne Magnan, « habitant de la seigneurie de laprairie de la magdeleine » ; il est le cousin de feu Jean Leber Duchaine. Le créancier cité dans l’acte est Myndert Schuyler, « anglais de nation demeurant à Albani en la nouvelle angleterre » ; il est le cousin de Peter et de John. Il faut donc croire que, la paix étant revenue, les relations d’affaires entre les deux colonies avaient repris de plus belle. Mais comment pouvait-on en arriver à conclure de pareilles ententes à cette époque ?

La dette contractée par François Leber s’élève alors à 1 400 livres, la moitié payable dans un an, l’autre dans deux ans de la date de la signature. François Leber met sa terre et tous ses biens en garantie de sa dette ; il a reçu une concession à la Fourche où il possède un moulin avec son beau-frère, le marchand Jean-Baptiste Hervieux. Au moment de passer devant le notaire, François logeait avec son épouse dans la maison, située sur la rue Saint-Paul, de feu son beau-père le sieur Jean Magnan, marchand de Ville-Marie. François a aussi un oncle, Jacques Leber, marchand riche et réputé. François deviendra capitaine de milice de Laprairie vers 1727. Tout indique qu’il jouit d’une bonne réputation et entretient de bonnes relations avec la communauté des marchands locaux.

Quant à Myndert Schuyler, il était une figure importante d’Albany. Il avait déjà été maire de cette ville, major de la milice et commissaire aux Affaires indiennes. Marchand, négociant et grand propriétaire immobilier, il n’en était pas à son premier séjour à Montréal ni à ses premières ententes commerciales.

Au-delà du rapprochement des patronymes Schuyler et Leber dans une obligation notariée datant de 1725, il demeure qu’une dette d’un habitant de Laprairie envers un marchand d’Albany représente un fait particulier, pour ne pas dire étonnant. Le prêteur prenait des risques importants. Comme dans la plupart des transactions d’affaires, tout reposait sur une confiance mutuelle et la réputation de chacun. François Leber a une bonne réputation et connaît plusieurs marchands. L’acte notarié est rédigé dans la maison du lieutenant général et on y remarque, parmi les témoins, le jeune Jean-Baptiste Roch de Ramezay, Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny et Guillaume Poitier de Pommeroy. Le premier est le fils du gouverneur Claude de Ramezay, décédé l’année précédente. Le second est le fils de Pierre, seigneur de Repentigny et capitaine d’un détachement des troupes de la marine. Le troisième est né et a vécu dans la province de New York jusqu’à l’âge de 15 ans avant d’immigrer en Nouvelle-France. Tous trois sont dits écuyers et officiers dans les troupes de la marine. Nous sommes en bonne compagnie…

Mais là ne s’arrêtent pas les particularités de cette obligation spéciale. En effet, Myndert Schuyler procède à un transport de sa créance, c’est-à-dire que Leber ne doit plus à Schuyler mais à un tiers désigné par ce dernier. Et ce tiers est un dénommé « De Lancey, marchand de la nouvelle york ». Le seul marchand de New York portant ce nom à cette époque est Stephen De Lancey. Il s’agit d’un riche et réputé marchand ; il laissera une immense fortune et une descendance qui jouera un rôle capital dans l’histoire de cette colonie qui deviendra plus tard un état américain. Bien plus, il est en réalité Français et Normand de naissance, de religion huguenote et porte le nom français d’Étienne de Lancy. Il s’était enfui en Angleterre, avait prêté serment d’allégeance au roi puis émigré vers New York en 1686. D’autre part, le père de François Leber est aussi d’origine française et normande. Il immigre en Nouvelle-France vers 1660 et épouse Jeanne Testard à Montréal en 1662. Il s’établit à Laprairie vers 1667 où il reçoit une concession en 1672. Il décède à Laprairie en 1694.

Myndert Schuyler et Stephen De Lancey font partie de la communauté des marchands influents de la Nouvelle- Angleterre. Ce dernier a épousé la fille du premier maire de New York natif de cette ville. De plus, la belle-mère de Stephen et mère de son épouse est Gertrude Schuyler, nièce de Myndert et sœur de John et De Peter. La boucle est fermée !

Bien spéciale en effet cette obligation de 1 400 livres, en date de 1725, d’un habitant de Laprairie envers un marchand de New York. Et tout ça sur une feuille vieille de presque 300 ans précieusement conservée aux Archives nationales.

Références :

Greffe du notaire Pierre Raimbault,

Centre d’Archives de Montréal, BAnQ

Marcel Trudel, Le Terrier du Saint-Laurent en 1674, Tome 2

DBC : Dictionnaire biographique du Canada

Francogène : généalogie des Français d’Amérique

People of colonial Albany

PRDH : Programme de recherche en démographie historique

Wikipédia

- Au jour le jour, mars 2012

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; Marie-Hélène Bourdeau; Joëlle Thérien

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

- Au jour le jour, mars 2012

Conférence : Marguerite Viard, fille du roi devenue cleptomane

À L’ÉTAGE DU 249, RUE SAINTE-MARIE

LE MARDI LE 20 MARS 2012 À 19 H 30

Notre prochaine conférence

M. Marcel Myre vous propose une conférence intitulée :

Marguerite Viard, fille du roi devenue cleptomane

Marguerite Viard est une femme pratiquement inconnue en Nouvelle-France. Orpheline de père, elle arrive à Québec en 1671 avec le contingent des filles du roi. Après la rupture de deux contrats de mariage, elle épouse un soldat pour venir fonder un foyer à Chambly. Devenue veuve avec quatre enfants, elle se marie avec un maçon de Saint-Lambert. C’est à cet endroit que Marguerite aurait commencé à commettre des vols chez ses voisins.

- Au jour le jour, mars 2012

Chronique généalogique – les annuaires

Bien avant l’invention du téléphone, il existait des annuaires. En 1819, Thomas Doige publie un annuaire des commerçants et des propriétaires de Montréal ; il y liste leur profession et leur adresse. L’annuaire sera publié à nouveau l’année suivante mais il faudra ensuite attendre jusqu’en 1842 pour voir apparaître le Montreal Directory publié par l’écossais Robert Stewart MacKay. À sa mort en 1854, sa femme continue la publication et elle rebaptise l’annuaire MacKay’s Directory en 1856. En 1863, la publication est prise en charge par John Lovell qui en changera le nom en 1875 pour Lovell’s Montreal Directory. La compagnie Lovell sera responsable de la publication de l’annuaire jusqu’en 1999.

L’annuaire Lovell de Montréal se compose de trois sections : une liste de résidents en ordre alphabétique, une liste de professionnels et de commerçants répartis en catégories et une liste d’institutions diverses. En 1864, on ajoutera une liste des résidents par ordre de nom de rue et d’adresse municipale.

Même si ces annuaires comportent des erreurs et des omissions, ils peuvent être d’une grande utilité en généalogie. Lorsqu’on fait une recherche historique sur une personne, ils nous permettent de déterminer où vivait cet individu et quelle était sa profession. En effectuant une requête par adresse, on peut connaître le nom des voisins et établir des liens entre les familles.

Ce qui est aussi intéressant est que, même si l’annuaire porte le nom de « Montréal », il couvre une population bien plus grande que celle de la ville de Montréal. Dans l’édition 1842-43 apparaît un répertoire d’affaires pour La Prairie The Montreal Directory for 1842 – with supplement for Chambly, Laprairie, and St Johns. By Robert W. S. Mackay – Montreal, Lovell & Gibson., Chambly et Saint-Jean ; cette section disparaît des éditions suivantes. Dès l’édition 1871-1872, il y a une section intitulée Lieux dans le voisinage de Montréal en dehors des limites de la ville (traduction libre). Cette section inclut entre autres Côte Saint-Luc, Côte Saint-Paul, Hochelaga et Longue-Pointe. Dans l’édition 1876-77 s’ajoutent Lachine, Longueuil et Saint-Lambert. Dans l’édition 1880-81 jusqu’à celle de 1903-04, on retrouve La Prairie. Pour ce qui est de La Prairie, on ne couvre que le Vieux Fort et le Fort Neuf mais l’information disponible est très intéressante. Ces données nous permettent de connaître le nom des commerçants et des habitants, leur profession et la rue où ils demeuraient. Bien qu’il existe des numéros d’immeuble à cette époque à La Prairie, ils ne sont malheureusement pas indiqués dans l’annuaire. Par la suite, les séries « Banlieue Rive-Sud », en 1958, 1960, 1962-63, et 1966 et « Criss-Cross » de 1962 à 1974 comprennent le nom et le numéro de téléphone des résidents et des commerces de La Prairie. Vous trouverez l’intégrale des annuaires de Montréal de 1842 à 1999 et la série Banlieue de 1956 à 1974 sur le site de la BAnQ à http://bibnum2. banq.qc.ca/bna/lovell. Nous avons aussi fait une copie de la section La Prairie de l’annuaire Lovell pour les années 1880-81 à 1903-04. Elle est disponible à la bibliothèque de la SHLM.

Le site Ancestry possède les annuaires de plusieurs villes canadiennes, dont Québec, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières et Saint-Boniface et ce, pour diverses époques. Y sont aussi disponibles les annuaires de plusieurs villes américaines, notamment ceux de plusieurs villes de la Nouvelle-Angleterre où ont souvent vécu nos ancêtres.

- Au jour le jour, mars 2012

Nouvelles de la SHLM

Notre vente de livres approche à grands pas

Nous comptons sur vous pour apporter les livres usagés dont vous désirez vous départir afin que cette vente soit un franc succès. Vous pouvez les déposer à la Société d’histoire au 249, rue Sainte-Marie, La Prairie durant les heures d’ouverture. Et passez le mot à vos parents et amis. L’équipe de bénévoles pour la vente de livres vous remercie chaleureusement de votre soutien.

Assemblée générale annuelle

Les membres de la SHLM sont invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 29 mars à 19 h à l’étage du Vieux Marché. Nous comptons sur votre présence.

- Au jour le jour, mars 2012

L’arrondissement historique du Vieux-La Prairie

C’est en 1975 que le ministère des Affaires culturelles du Québec reconnaît le Vieux-La Prairie en tant qu’arrondissement historique en vertu de son intérêt historique et archéologique et de ce que le quartier a conservé l’intégrité de sa trame villageoise et que l’on y trouve plusieurs bâtiments anciens. L’arrondissement historique de La Prairie est le dernier de la vague des années 1960 au cours de laquelle sept arrondissements historiques ont été créés.

UN VIEUX CENTRE ISOLÉ

Ceux qui connaissent l’histoire de La Prairie savent que, tant sous le Régime français que sous le Régime anglais, ce lieu occupe une place stratégique sur le plan militaire et commercial. D’ailleurs, le bourg vit son âge d’or avec la construction du premier chemin de fer au Canada en 1836. En revanche, la situation a bien changé au XXe siècle alors que le déclin de La Prairie s’accélère avec l’implantation de nouvelles infrastructures routières. En effet, avec l’apparition de l’autoroute 132, le quartier se retrouve isolé et les activités commerciales migrent vers le boulevard Taschereau. C’est dans ce contexte que l’arrondissement historique est créé.

POURQUOI UN ARRONDISSEMENT HISTORIQUE ?

C’est en 1963 que la notion d’arrondissement historique apparaît dans la législature québécoise. L’idée de protéger des ensembles de bâtiments avait gagné en popularité dans les années 1950 alors que le patrimoine immobilier était menacé par l’étalement urbain. Ainsi, ce ne sont pas que quelques bâtiments patrimoniaux qui pourraient disparaître mais des quartiers anciens en entier. Cette prise de conscience s’effectue en lien avec les dangers qui menacent le Vieux-Québec. En 1972, une refonte de la loi de 1963 est adoptée afin d’élargir la définition du patrimoine. Depuis, le ministère des Affaires culturelles convient qu’il faut prévoir la protection des édifices patrimoniaux de diverses époques, ainsi que ceux présentant des qualités architecturales remarquables. C’est donc dans la nouvelle conjoncture de la loi de 1972 que l’arrondissement de La Prairie voit le jour.

|

Savez-vous pourquoi le Vieux-La Prairie était aussi appelé le quartier du Vieux Fort ? Ce toponyme, encore présent de nos jours, évoque la palissade de bois construite sous le Régime français dont il ne reste que des vestiges archéologiques. |

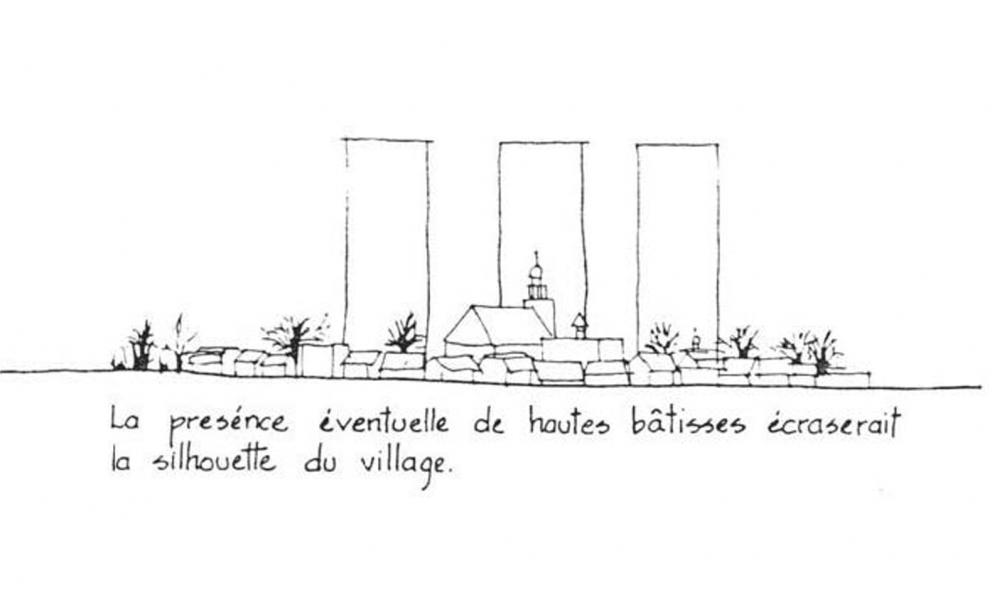

L’idée de reconnaître le Vieux-La Prairie a été amorcée par la Société historique de La Prairie en réaction au projet immobilier de la compagnie américaine Gulf Oil Real Estate. Ce projet ne comprenait pas la destruction du centre ancien de la ville mais prévoyait, entre autres, la construction d’édifices en hauteur autour du périmètre de l’ancien bourg. Des négociations à ce sujet s’amorcent au début des années 1970 entre la compagnie, la Ville et le ministère de l’Environnement pour modifier le zonage près du Vieux-La Prairie afin que les travaux de construction de la première phase du projet puissent commencer.

|

D’où vient cette représentation de La Prairie ? Cette illustration ne se veut pas une reproduction du secteur historique de La Prairie, mais plutôt la silhouette d’un village ancien typique. L’engouement pour les villages remonte aux années 1930 et c’est à ce moment que la représentation des villages typiquement canadiens-français se consolide. Cette vision est forgée par des hommes comme Gérard Morisset qui associe des éléments iconographiques et des bâtiments à l’époque du Régime français. Or, cette conception ne repose pas sur des données historiques et encore moins archéologiques. |

Nouvellement créée, la Société historique de La Prairie commence ses démarches en 1972 en vue de faire reconnaître le quartier du Vieux-Fort comme un arrondissement historique. Ses membres s’adressent à la Commission des biens culturels qui appuie officiellement le projet en mai 1973. Le ministère des Affaires culturelles retient la proposition de la Commission ce qui permet, en 1975, la création de l’arrondissement historique de La Prairie.

La loi qui a présidé à la création de l’arrondissement historique en précisait les limites, ce qui nous amène à parler de nouveau de la Gulf Oil Real Estate. Le projet immobilier de cette compagnie posait problème puisqu’il prévoyait la construction d’immeubles en hauteur pouvant bloquer la vue des bâtiments patrimoniaux, dont le clocher de l’Église de La Nativité. Les experts consultés par le ministère illustrent l’impact de constructions en hauteur par le dessin en haut de la page précédente. Cette volonté de préserver les percées visuelles et de conserver la silhouette du village explique pourquoi, dès sa création, l’arrondissement s’étend sur 220 acres.

|

Savez-vous que… en 1974, il a été proposé de déplacer, dans le Vieux-La Prairie, des maisons anciennes ayant été expropriées afin de combler les espaces vacants ? |

DES GENS PASSIONNÉS PAR L’HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE

Durant une bonne partie du XXe siècle, l’intérêt des protecteurs du patrimoine est orienté vers les traces de la période française, ce qui explique, entre autres, la fascination des gens pour les villages fondés avant la Conquête. Les résidents de La Prairie ne sont pas étrangers à cette influence. Effectivement, plusieurs articles de journaux révèlent qu’au cours des années suivant sa création, la Société historique de La Prairie organise diverses activités dont des causeries et des séances de projection de diapositives. Ces événements ont toujours pour objectif de promouvoir l’aspect historique de l’ancien village. Par exemple, lors de la Saint-Jean-Baptiste, les gens étaient invités à se déguiser en personnages de la Nouvelle-France tels l’intendant Tracy et le gouverneur de Courcelles. Autrement dit, les références historiques s’articulent essentiellement autour du Régime français et ce, même s’il reste peu de traces de cette période à La Prairie.

Plusieurs experts travaillant dans le domaine du patrimoine partagent aussi cet engouement pour l’histoire de La Prairie avant la Conquête. C’est, du moins, ce que révèle la consultation de divers rapports produits pour le ministère des Affaires culturelles dans les années 1970.

Considérant cet intérêt pour l’histoire de la Nouvelle-France, pourquoi les membres de la Société d’histoire et les experts du ministère s’entendent-ils sur l’importance de protéger le centre historique de la ville alors qu’il reste très peu de témoins de cette époque ? Tout d’abord, il ne faut pas oublier que La Prairie, fondée en 1667, compte aussi parmi les plus anciens villages de la province. C’est dans cette perspective que, dans les années 1970, on cherche à préserver l’atmosphère du quartier créé principalement par les « vieilles façades » et par les « rues étroites ». D’ailleurs, l’orientation de plusieurs rues est issue du Régime français notamment à cause du tracé de la palissade. Aussi, avec la création de l’arrondissement historique, il était possible de conserver la silhouette du village caractérisée par l’église qui, avec son clocher, domine l’ensemble des bâtiments. Bref, dans les années 1970, la volonté de reconnaître le Vieux-La Prairie a largement été inspirée de l’histoire du lieu sous le Régime français et du désir de préserver l’aspect particulier du quartier. En revanche, de nos jours, on tente de mettre en valeur l’ensemble des périodes ayant traversé l’histoire de la ville.

Cet article est tiré d’un travail réalisé dans le cadre du cours « Patrimoine et requalification de l’espace urbain » offert à l’Université du Québec à Montréal.

Quelques sources consultées :

« Causerie à la Société Historique La Prairie », Le Reflet, 20 décembre 1972.

« Le vieux La Prairie arrondissement historique », Le Reflet, 4 décembre 1974.

Frère Rochette, « Fête dans le Vieux La Prairie », L’Éveil, 14 juin 1972.

Junius, Marcel, Jean-Guy Théoret et direction générale du Patrimoine, Arrondissement historique de La Prairie. Dossier de déclaration, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1975.

Morisset, Lucie K., « Un conte patrimonial : l’invention du village canadien », dans British Journal of Canadian Studies, vol. 24, no. 2.

Noppen, Luc, « Arrondissement historique de La Prairie » dans Commission des biens culturels du Québec, Les chemins de la mémoire. Monuments et sites historiques du Québec, Tome II, Québec, Les Publications du Québec, 1991.

Relevé et évaluation sommaire du Vieux secteur de la ville de La Prairie en vue de le classer « site historique », préparé par la Section des monuments historiques de l’École d’architecture de l’Université de Montréal, 1974.

Soulie, Jean, « Et La Prairie attend encore quelques jours… », La Presse, 22 octobre 1973.

- Au jour le jour, février 2012

À propos du bulletin

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Gaétan Bourdages

Rédaction : Gaétan Bourdages; François-B. Tremblay

Révision : Robert Mailhot

Design graphique : François-B. Tremblay, www.bonmelon.com

Impression : SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.