- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 1)

C’est ainsi que titrait un article du journal La Presse en février 1927. L’article écrit par Emmanuel Desrosiers relatait avec force détails un événement arrivé près d’un siècle auparavant. En plus d’y retrouver la plume colorée de M. Desrosiers, on entrevoit les mœurs de l’époque. Comme nous sommes actuellement en période de carnaval ou de Mardi-Gras, nous avons pensé vous présenter l’article dans sa forme originelle afin de ne pas perdre toute la saveur de la langue de Desrosiers. Joyeux Carnaval !

Charles Beaudry

«On était en février 1844. Le carnaval, comme toujours, était fêté à La Prairie de la Magdeleine. Comme il y avait de multiples auberges à cet endroit, les gens de Montréal s’y rendaient par le pont de glace ; les habitants des environs : Côte Saint-Lambert, Côte Sainte-Catherine s’y rendaient également. Là on trouvait la bonne chère et surtout l’étoffe du pays dont quelques-uns abusaient. Cependant, la fête ne dépassait pas minuit. Le lendemain, c’était les Cendres et de rigoureuses pénitences attendaient les fêtards.

C’est ainsi que M. Rousseau (le Blanc), M. Bazinet et M. Casimir Boyer, accompagnés des demoiselles Bouthillier, Bazinet et Rousseau, étaient venus fêter le Mardi-Gras à l’hôtel tenu par Marc Gagnon (aujourd’hui Delâge). Tous ces gens habitaient la Côte Saint-Lambert. On s’amusa ferme toute la veillée ; on dansa des gigues, des sets ; chacun y alla de sa chanson à répondre, de son histoire ou d’une aventure vécue jadis. La veillée se passait. Casimir Boyer sortit pour voir aux chevaux. Il rentra en disant que le temps se «chagrinait» et qu’il commençait à «poudrer». Bazinet se décida à «atteler», parce que, disait-il, il fallait retourner avant le mercredi des Cendres et se souciait peu de perdre le chemin. Boyer et Rousseau l’imitèrent.

Ils partirent donc, Casimir Boyer battant le chemin. En pénétrant dans le «Domaine», la «poudrerie» n’était pas très forte ; ce n’est que quand ils furent éloignés un peu qu’ils sentirent la tempête. La neige était soulevée en tourbillons aveuglants, elle était pénétrante et se collait sur les «robes de poil». De temps en temps Rousseau, qui venait en queue, appelait dans la tempête ses compagnons pour leur dire de garder le chemin. Mais bientôt voyant les proportions de l’ouragan il rebroussa chemin et revint vers le village. Il cria pour attirer l’attention des deux autres traîneaux mais, peine inutile, ni Bazinet ni Boyer l’entendirent.

La tempête avait redoublé d’intensité : des bancs de neige se formaient près des arêtes de glace et le froid était devenu plus vif ; les chevaux n’avançaient que lentement, fouettés par l’ouragan ; on ne voyait que de la neige. Les femmes étaient inquiètes et se blottissaient près des hommes. De leur côté, ceux-ci n’étaient guère plus rassurés.

Quand on s’aperçut qu’on s’était égarés on laissa les «guides sur le dos» des chevaux. Ceux-ci avançaient toujours, et pendant longtemps erraient et revenaient souvent aux mêmes endroits. Les deux traîneaux se suivaient de bien près, celui de Boyer en avant. Sur le matin, avant le lever du soleil, les chevaux refusèrent d’avancer.

On se consulta. Boyer soutenait qu’il fallait prendre telle direction tandis que Rousseau croyait le contraire. À la fin, les femmes opinant, on prit la direction que Rousseau croyait être la bonne. On fouetta les chevaux. Ceux-ci, sous la morsure du cuir, prirent un trot craintif, interrompu d’écarts et de sauts brusques.

- Au jour le jour, janvier 2001

L’enseignement de l’histoire au secondaire

La prochaine conférence de la Société historique de La Prairie aura lieu le mercredi 17 janvier à 20h00 au local de la rue Sainte-Marie. Le conférencier est le professeur d'histoire Marcel Roy qui nous parlera de l'enseignement de l’histoire au secondaire.

- Au jour le jour, janvier 2001

SHLM Nouvelles

Prompt rétablissement

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Claudette Houde qui a dû être hospitalisée avant les Fêtes. Rappelons que Mme Houde est une pionnière de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Elle faisait partie en 1972 du groupe fondateur.

Travaux de rénovation

Les travaux de rénovation qui devaient avoir lieu à notre local pendant la période des Fêtes ont été retardés. Ils commenceront probablement au mois de janvier. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au (450) 659-1393.

Nouveau numéro de télécopieur

Avec notre nouveau lien Internet par module câble, notre seconde ligne téléphonique est devenue pratiquement inutilisée. C'est pourquoi nous ne conserverons qu'une seule ligne téléphonique, soit le 659-1393. Ainsi donc le numéro du télécopieur (fax) est maintenant le même que notre ligne principale: (450) 659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2001

Alliances et mariages en Nouvelle-France

L'historien Louis Lavallée a dépouillé 558 contrats notariés, dans la Seigneurie de La Prairie, des origines à 1760. La grande majorité des mariages étaient endogamiques. Un des conjoints provenait quelques fois de la Seigneurie de Longueuil, voisine immédiate. Montréal, centre économique, permettait également contacts et rencontres avec La Prairie.

Lavallée constate un fait surprenant. Puisque La Prairie était depuis les débuts un lieu de passage pour de nombreux «étrangers», les alliances avec ces jeunes en transit étaient pratiquement inexistantes. Dans la colonie, sous le Régime français, ce sont les parents qui exerçaient une influence prépondérante. Ce sont d'abord les intérêts de ceux-ci qui primaient et tant mieux si l'attirance mutuelle des futurs conjoints est satisfaite !

Les alliances envisagées devaient favoriser la transmission du patrimoine foncier, unique richesse des colons censitaires. Ces terres de grande superficie étaient la promesse d'un avenir porteur d'une relative aisance. La coutume, bien établie, favorisait les mariages croisés, sur plusieurs générations si possible. On choisissait des mariages à l'intérieur de la parenté: frères et soeurs, cousins et cousines, etc… Lavallée note qu'on n'accepte pas la consanguinité, contrairement en Acadie où une population plus restreinte obligeait à des mariages avec des parents liés par les liens du sang.

L'analyse d'une trentaine d'alliances, des débuts de la Seigneurie à 1760, illustre cette stratégie des mariages croisés. Le couple André Babeu et Anne Roy, venu directement de France, se marie à La Prairie en 1689. Issus de ce couple, s'uniront par mariage 3 Beaudin, 3 Deniger, 2 Mesny et 2 Surprenant.

La population de la Seigneurie s'accroît sensiblement à la fin du 18e et au 19e siècle. La coutume établie pendant les cent premières années sera modifiée. Les terres seront morcelées par les héritages et la carte de 1861 montre d'étroites bandes parallèles, illustration des divisions des domaines d'origine.

Après ce bref historique traitant des biens fonciers et des alliances visant à en préserver la propriété, étudions rapidement les mariages des paysans en Nouvelle-France. Les fréquentations sont de courte durée et dans ce mi I ieu majoritairement rural:

« Il faut se déclarer aux pères et mères au bout de quatre visites qu'on fait à leurs filles; il faut parler mariage ou cesser tout commerce »

La Homan, militaire français, observateur de la fin du 17' siècle.

Au milieu du 18e siècle, le voyageur suédois Pehr Kalm observe les mêmes comportements. Un jeune homme peut faire la cour à une fille uniquement dans le but d'un éventuel mariage.

Pour que le mariage soit reconnu par le curé et les parents, les deux futurs époux doivent obligatoirement se rencontrer chez le notaire. Ces contrats officiels permettent de dater l'année du mariage et les noms des pères et mères. Ces documents qui nous sont parvenus à travers les siècles, stipulaient d'abord la communauté de biens qui, selon la coutume de Paris (1664) investissait le mari de tous les pouvoirs d'administration des biens dès le jour du mariage.

Les futurs époux ne détenaient pas de biens d'une grande richesse. Les filles apportaient peu de biens matériels, les garçons avaient quelques fois réussi à bâtir la petite demeure du couple. Les parents acceptaient de loger la nouvelle famille pendant un an, si nécessaire.

La cérémonie religieuse suivait de près la signature du contrat devant notaire. Janvier était le mois préféré pour le mariage, sinon on optait pour novembre ou février. Les périodes de l'Avent (Noël) ou Carême (Pâques) n'étaient pas acceptées par l'Église. Les autres mois de l'année étaient réservés aux travaux agricoles.

Pendant 3 semaines consécutives il y avait publication des «bans» à l'église, le prêtre pouvait ainsi être rassuré quant aux empêchements au mariage. Bien plus, les futurs mariés devaient obligatoirement se présenter au confessionnal, deux jours avant la cérémonie.

À l'église, le jour venu, le père accompagne la future épouse qui, selon le Rituel de Mgr De St-Vallier, « doit avoir la tête voilée et son sein ne doit pas être découvert ». Au cours de la cérémonie, le prêtre, s'adressant à l'épouse, exprime très clairement que la femme doit être soumise à son mari.

Puis vient la fête où éclate la joie. Y sont conviés tous les voisins et la parenté élargie. On mangeait, buvait, chantait et dansait jusqu'au lendemain. Entre autres mets, le porc était apprêté de plusieurs manières. Malgré les sévères directives de Mgr de St-Vallier ordonnant que soient bannis «impiété et bouffonnerie», le bon peuple s'amusait à sa guise.

Les festivités terminées, le couple s'installait dans son nouveau chez soi. Ayant satisfait aux obligations de l'État et de l'Église, les époux pouvaient se reproduire légalement. L'histoire nous apprend que les familles étaient habituellement nombreuses. Faute d'apport suffisant de la France, la population se chiffre à 60,000 personnes en 1760 [voir à ce sujet l'article: J'ai lu pour vous! dans le présent numéro], lors de la conquête. Les colonies anglaises du sud sont peuplées, à la même période, de plus d'un million de personnes…

Bibliographie :

Lavallée, Louis. La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen's University Press, 1992

Lachance, André. Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, Libre Expression, 2000

Greer, Allan. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Boréal, 1998

- Au jour le jour, janvier 2001

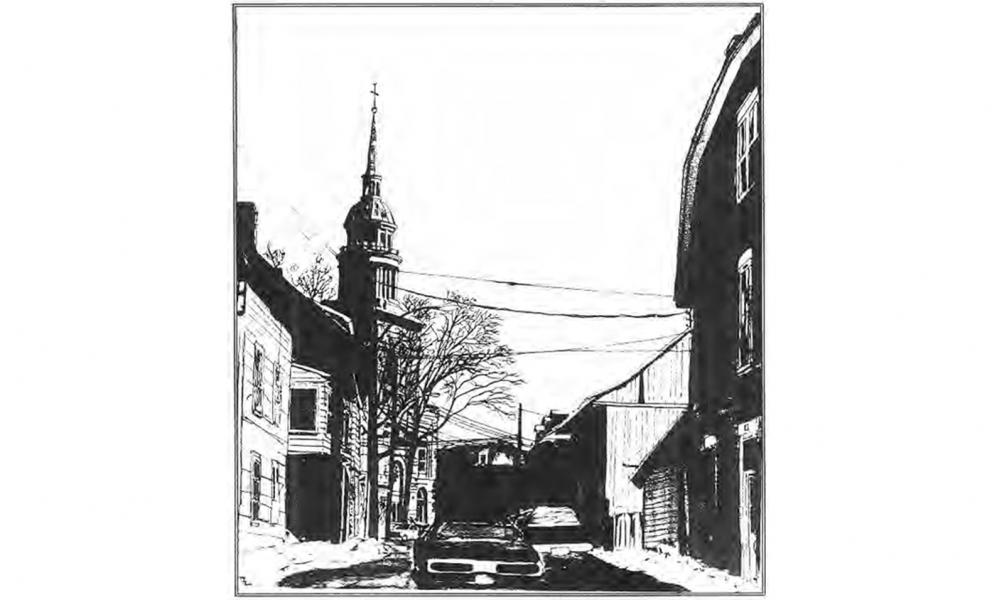

Bell Mobilité et le clocher de notre église

L'été dernier, la compagnie de téléphonie cellulaire Bell Mobilité a proposé d'utiliser le clocher de l'église de La Nativité dans le Vieux-La Prairie afin d'y installer une antenne pour les communications téléphoniques. Elle vise ainsi à combler une lacune dans son réseau d'antennes sur la Rive-Sud. Dans le projet proposé par Bell Mobilité, des éléments du clocher devaient être remplacés par des structures de fibre de verre (colonnes et éléments décoratifs). De plus, un appentis construit à l'arrière de l'église dans l'ancien cimetière aurait abrité les éléments électroniques.

Toutefois, devant l'opposition au projet exprimée par les principaux groupes intervenants dans le domaine patrimonial, la Commission des biens culturels du Québec a décidé de tenir des audiences au mois d'août à La Prairie. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine (SHLM) a bien entendu été convoquée à ces audiences. La SHLM avait déjà fait connaître son opposition au projet tel que présenté par Bell Mobilité, sans toutefois fermer la porte à des solutions de rechange. Un des arguments avancés étaient qu'on ne devait pas porter atteinte à la structure du clocher et de l'église sise à l'intérieur de l'arrondissement historique. La SHLM craignait aussi que les travaux n'endommagent la structure. De plus, elle émettait des réserves quant à la conservation et à l'entreposage des structures du clocher pendant la période d'utilisation de celui-ci. La présence d'un appentis accolé à la sacristie près du muret de pierres qui encerclait l'ancien cimetière causait un grave préjudice à un secteur historique de haute valeur en portant atteinte à son unité architecturale.

Lors des audiences, le président de la Fondation Royal-Roussillon, M. Yves Bellefleur, a proposé de suspendre les antennes aux colonnes actuelles plutôt que de les inclure à l’intérieur de nouvelles colonnes en fibre de verre. Il a cité en exemple l'église de Saint-Mathias. L'impact visuel est minime et l'intégrité du clocher est préservée. De plus, le garage qui se situe à l'arrière du presbytère actuel pourrait servir à intégrer les éléments électroniques servant à la communication. Ainsi le paysage et les éléments historiques ne seront pas perturbés. Il semble que ce soit cette dernière solution que le ministère de la Culture et des Communications retiendra. Ajoutons que la SHLM est favorable à celle-ci. Au moment d'écrire ce texte, le bureau régional de la Montérégie a pu confirmer que la première proposition de Bell Mobilité n'avait pas été retenue sans pouvoir me confirmer si celle de M. Bellefleur avait été acceptée. Cependant, une demande de permis de recherches archéologiques a été effectuée pour des fouilles dans le stationnement de l'église cet hiver. Cela semblerait confirmer le creusage pour la pose des câbles vers le presbytère. L'installation des antennes devrait être complétée d'ici la fin de l'hiver. Nous vous donnerons d'autres informations dans les prochains bulletins.

Fondée dans le but de protéger le patrimoine de La Prairie, votre Société historique poursuit donc son oeuvre afin de pouvoir léguer aux générations futures un environnement bâti qui témoigne le plus fidèlement possible de notre riche passé.

- Au jour le jour, janvier 2001

J’ai lu pour vous!

Larin, Robert. Brève histoire du peuplement en Nouvelle-France Les éditions du Septentrion, Québec, 2000, 226 pages.

Bien qu'il n'en soit fait mention nulle part, ce livre donne l'impression d'être l'édition d'un mémoire de maîtrise ou encore d'une thèse de doctorat. Avec ce collage de onze chapitres (chacun aurait pu être l'objet d'une publication indépendante) et d'une conclusion on est loin du roman historique. Les neuf premiers chapitres sont tous très courts et truffés de statistiques, de textes complémentaires (dont l'intérêt est inégal, parfois anecdotique) qui recoupent le texte principal, d'encarts sur certains individus et de considérations générales sur la population de la Nouvelle-France.

L'auteur et l'éditeur ont également choisi de reporter les notes de bas de page, souvent fort longues, à la fin de chaque chapitre, ce qui rend la lecture fastidieuse. Enfin des quelques dizaines d'illustrations qu'on y trouve, aucune n'est vraiment nouvelle, la plupart ayant déjà été largement vues dans d'autres publications sur la Nouvelle-France. L'index onosmatique de la fin permet au généalogiste ou à l'historien de retrouver rapidement de brèves notes sur quelques dizaines d'ancêtres d'origine française.

Bref si des 226 pages qui constituent ce livre l'on exclut les notes explicatives, les illustrations, les encarts, l'index et la bibliographie, il reste bien peu de place au propos principal. Les chapitres 10 et 11 ainsi que la conclusion résument très bien l'essentiel pour le lecteur; particulièrement le chapitre 10 qui raconte l'évolution chronologique détaillée du peuplement de la Nouvelle-France à partir des premiers amérindiens. L'auteur y propose des chiffres révisés à la hausse sur les populations de Terre-Neuve, l 'Acadie, la Louisiane et le Canada aux 17e et 18e siècles. Il serait intéressant de comparer ces chiffres avec d'autres études du même genre.

Je vous livre dans les lignes qui suivent quelques idées majeures de cette publication:

«La France n'eut jamais de véritables projets de colonisation en Nouvelle-France.»

La structure économique du Canada basée sur le mercantilisme et la traite des fourrures ne favorisait guère son peuplement qui, jusqu'en 1663, fut abandonné aux compagnies de fourrures. Ce n'est pas non plus l'importance commerciale du Canada qui allait en assurer le peuplement : la fourrure et la pêche n'attirent pas les familles. Ainsi l'immigration familiale n'est pas encouragée ; de 1647 à 1760 le Canada ne verra arriver que 250 couples mariés. Davantage qu'une colonie de peuplement, la Nouvelle-France allait devenir un lieu de mission et de comptoirs marchands. Le processus migratoire centré sur les besoins des compagnies entraîne une disproportion des sexes (en 1663 les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes) et le nombre excessifs de célibataires masculins ne contribue en rien à l'accroissement naturel de la population.

Sans doute à cause de la difficulté du climat et d'une conjoncture économique peu attrayante le pouvoir d'attraction du Canada était donc faible par rapport aux autres colonies d'Amérique (Guyane, Antilles Caraïbes etc.), et on y attirait de 13 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Ces constatations amènent l'auteur à se pencher sur les origines, tant ethniques que sociales des immigrants, et sur les motivations des différents groupes sociaux à venir s'installer au Canada: nécessité de gagner sa vie, refaire fortune, désir d'apostolat, échapper à sa condition sociale, obéissance au supérieur d'une communauté religieuse, suivre le chef de famille, mobilité professionnelle etc. Soixante-dix pour cent des arrivants sont de petites gens : huguenots, soldats (20% seraient restés ici), engagés ou hommes de métier (50% se sont établis ici), esclaves, 770 filles du roi, prisonniers et déportés. La bourgeoisie compte pour peu alors que la noblesse et le clergé composent le reste mais ne contribuent en rien à l'accroissement démographique.

Par contre, si le Canada attire peu, plusieurs de ceux qui y viennent s'y établissement à demeure.

«Avant 1760 environ 30 000 Français avaient hiverné au Canada où 14 000 s'étaient établis à demeure.»

Mais cela ne suffit pas; ainsi au moment de la Conquête en 1760 la Nouvelle-France qui possède un territoire immense, accuse un sérieux déficit démographique face aux treize colonies anglaises: 85 000 habitants (dont 70 000 au Canada) contre plus d'un million chez nos voisins du sud.

Comment expliquer alors la survivance française?

«Par l'implication particulière. très bien réussie d'ailleurs, d'une minorité d'entre eux, soit les quelque 6 500 Français qui allaient devenir les ancêtres d'un peuple» et par la super fécondité (longtemps avant la Conquête) d'un petit nombre de femmes (environ 2 700 femmes seraient venues ici dont 1 500 ont laissé une descendance) qui avaient émigré de France vers le Canada ou vers l 'Acadie et dont le taux de natalité allait largement suppléer à une immigration toujours anémique.

Somme toute il s'agit d'un livre d’un intérêt évident: à consulter malgré ses défauts de conception et ses nombreuses répétitions.

- Au jour le jour, décembre 2000

Avis de recherche!

En juillet 1986, La Prairie fêtait avec faste le 150e anniversaire du premier train au Canada. Pour souligner l'occasion, le Gouverneur général du Canada à l'époque, madame Jeanne Sauvé, dévoilait une plaque commémorative en bronze. Cette plaque fut apposée sur la réplique de la première gare qui sert aujourd'hui de centre d'information touristique sur le Chemin de Saint-Jean.

Hélas dans l'année qui suivit la plaque en bronze disparut de son emplacement. Nous lançons un appel à tous afin de la récupérer pour la remettre en place.

Cette plaque est ornée au centre du sommet des armoiries et de la devise du Québec et porte au bas en grosses lettres l'inscription : COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Voici le texte principal :

Il y a un siècle et demi le premier train canadien prenait son départ d'ici vers Saint-Jean. Ce modeste tronçon de rails sur bois contenait en germe le prélude d'une nation. Bientôt le chemin de fer souderait dans la confédération un pays à la dimension d'un continent. La Prairie fut le point de départ de cette grande aventure.

- Au jour le jour, décembre 2000

Un cadeau de Noël à vos enfants, à vos petits-enfants : votre arbre généalogique

Le Petit Robert définit ainsi la généalogie : « … une suite d’ancêtres, de descendants, d’ascendants qui établit une filiation ».

C’est plus que cela. Dressez votre arbre généalogique ou venez nous voir.

Chaque fois que vous furetez ou fouillez les archives, chaque fois que vous effeuillez un registre défraîchi ayant subi l’usure du temps, vous avez l’impression de déranger un ancêtre endormi, de voyager à travers des siècles d’histoire, de mystères où à chaque virage ou tournant d’un long labyrinthe surgit un CHICOENNE au lieu de CHICOINE, un HEURTUBISE au lieu de HURTUBISE ou une KITOULAGUÉ.

La généalogie c’est un peu l’histoire de la famille qu’ils pourront compléter un peu chaque jour au fur et à mesure de la ramification de leur propre famille. Ce pourrait être le début d’une heureuse biographie. Venez nous voir afin que nous en discutions.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean Girard

- Au jour le jour, décembre 2000

Nouvelles

Prompt rétablissement

Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanne McLean, a été victime d’un accident automobile le 11 novembre dernier. Elle est présentement en congé de maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Puisse-t-elle être de retour parmi nous le plus tôt possible.

Bouillon maillé

Nous désirons remercier chaleureusement les membres de la Fondation de la Société historique de La Prairie et l’équipe de La Prairie en Fête pour le travail extraordinaire accompli lors de la soirée « souper Bouillon maillé » du 4 novembre dernier.

Fermeture du local

Veuillez prendre note que le local de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine sera fermé du 21 décembre 2000 au 3 janvier 2001.

Adresse Internet

Dans le numéro de novembre, nous vous avions indiqué la nouvelle adresse de notre site Internet. Malheureusement une erreur s’y était glissée. La bonne adresse doit se lire comme suit :

http://www.laprairie-shlm.com

Il en est de même pour notre courriel :

- Au jour le jour, décembre 2000

Vœux du président

Chers membres et amis,

La période des fêtes de Noël et du Nouvel An nous donne l’occasion d’échanger des vœux pour rappeler les liens qui nous unissent. Ensemble nous partageons un grand intérêt pour l’histoire de La Prairie et la généalogie des habitants qui y ont vécu. À titre de président, je nous souhaite de conserver la passion qui nous rassemble.

Joyeux Noël, Bonne Année

Jean L’Heureux, président

***

As president of our Society,

We wish to offer our best wishes for the Holiday Season to our English-speaking members all over North-America.

We hope that you will all continue to participate in our endeavor to help people in their research in genealogy and in the history of our community in La Prairie.

Merry Christmas and Happy New Year.

La Société historique de La Prairie

Jean L’Heureux, president