- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 1)

C’est ainsi que titrait un article du journal La Presse en février 1927. L’article écrit par Emmanuel Desrosiers relatait avec force détails un événement arrivé près d’un siècle auparavant. En plus d’y retrouver la plume colorée de M. Desrosiers, on entrevoit les mœurs de l’époque. Comme nous sommes actuellement en période de carnaval ou de Mardi-Gras, nous avons pensé vous présenter l’article dans sa forme originelle afin de ne pas perdre toute la saveur de la langue de Desrosiers. Joyeux Carnaval !

Charles Beaudry

«On était en février 1844. Le carnaval, comme toujours, était fêté à La Prairie de la Magdeleine. Comme il y avait de multiples auberges à cet endroit, les gens de Montréal s’y rendaient par le pont de glace ; les habitants des environs : Côte Saint-Lambert, Côte Sainte-Catherine s’y rendaient également. Là on trouvait la bonne chère et surtout l’étoffe du pays dont quelques-uns abusaient. Cependant, la fête ne dépassait pas minuit. Le lendemain, c’était les Cendres et de rigoureuses pénitences attendaient les fêtards.

C’est ainsi que M. Rousseau (le Blanc), M. Bazinet et M. Casimir Boyer, accompagnés des demoiselles Bouthillier, Bazinet et Rousseau, étaient venus fêter le Mardi-Gras à l’hôtel tenu par Marc Gagnon (aujourd’hui Delâge). Tous ces gens habitaient la Côte Saint-Lambert. On s’amusa ferme toute la veillée ; on dansa des gigues, des sets ; chacun y alla de sa chanson à répondre, de son histoire ou d’une aventure vécue jadis. La veillée se passait. Casimir Boyer sortit pour voir aux chevaux. Il rentra en disant que le temps se «chagrinait» et qu’il commençait à «poudrer». Bazinet se décida à «atteler», parce que, disait-il, il fallait retourner avant le mercredi des Cendres et se souciait peu de perdre le chemin. Boyer et Rousseau l’imitèrent.

Ils partirent donc, Casimir Boyer battant le chemin. En pénétrant dans le «Domaine», la «poudrerie» n’était pas très forte ; ce n’est que quand ils furent éloignés un peu qu’ils sentirent la tempête. La neige était soulevée en tourbillons aveuglants, elle était pénétrante et se collait sur les «robes de poil». De temps en temps Rousseau, qui venait en queue, appelait dans la tempête ses compagnons pour leur dire de garder le chemin. Mais bientôt voyant les proportions de l’ouragan il rebroussa chemin et revint vers le village. Il cria pour attirer l’attention des deux autres traîneaux mais, peine inutile, ni Bazinet ni Boyer l’entendirent.

La tempête avait redoublé d’intensité : des bancs de neige se formaient près des arêtes de glace et le froid était devenu plus vif ; les chevaux n’avançaient que lentement, fouettés par l’ouragan ; on ne voyait que de la neige. Les femmes étaient inquiètes et se blottissaient près des hommes. De leur côté, ceux-ci n’étaient guère plus rassurés.

Quand on s’aperçut qu’on s’était égarés on laissa les «guides sur le dos» des chevaux. Ceux-ci avançaient toujours, et pendant longtemps erraient et revenaient souvent aux mêmes endroits. Les deux traîneaux se suivaient de bien près, celui de Boyer en avant. Sur le matin, avant le lever du soleil, les chevaux refusèrent d’avancer.

On se consulta. Boyer soutenait qu’il fallait prendre telle direction tandis que Rousseau croyait le contraire. À la fin, les femmes opinant, on prit la direction que Rousseau croyait être la bonne. On fouetta les chevaux. Ceux-ci, sous la morsure du cuir, prirent un trot craintif, interrompu d’écarts et de sauts brusques.

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 2)

La tempête semblait être alors à son paroxysme : la neige, soulevée de partout, aveuglait et semblait venir de tous les côtés à la fois. La barbe des deux hommes se chargeait de glaçons, les paupières se collaient, les femmes avaient froid. Dans le cœur de ces faibles femmes le courage était bien près de manquer. Leurs compagnons, eux, réagissaient : «Le danger n’était pas si grand après tout, quand le jour serait venu on se retrouverait ; la baie Saint-Paul ce n’était pas la mer, six pauvres petits milles de rien». Mais quelque chose les mordait au cœur : la crainte. «Si on allait pas se retrouver par exemple !» Il y avait bien la «Traverse de la Tortue», mais on ne savait pas si elle était balisée.

À l’heure où les ténèbres se dissipaient quelque peu la tempête semblait augmenter sa furie. Ils avaient déjà subi de ces terribles ouragans, semblables aux simouns du désert, mais cette nuit il avait semblé que tous les génies malfaisants de la vallée laurentienne s’étaient donné rendez-vous sur la baie Saint-Paul pour y mener la sarabande la plus épouvantable qu’ils avaient vue.

Il faisait jour, si l’on peut appeler jour l’état de demi-obscurité qui règne quand la «poudrerie» est soulevée comme les sables du désert. Un ciel blafard, laiteux ; un ciel bas, un ciel approprié au mercredi des Cendres se montrait.

Les chevaux n’avançaient plus que péniblement. On entendait dans les airs un bruit étrange, bruit qui ressemblait à des décharges de canons. L’imagination des femmes leur faisait ouïr des gémissements, des plaintes, des cris et, elles se croyaient bien près d’entendre les trompettes du jugement dernier. Tout à coup le cheval de Boyer s’arrêta. Le bruit s’accentua. La glace semblait douée de mouvement. Tout le monde débarqua des traîneaux… Le cheval de Boyer enfonça en se débattant.

On était en plein rapides de Lachine sur des morceaux de glace en formation. Le froid terrible mordait les visages pendant qu’une vapeur pénétrante montait des abîmes glacés. À côté, l’eau passait en bouillonnant, les vagues qui charroyaient des glaçons se brisaient avec bruit et la buée qui en résultait se congelait aussitôt.

Casimir Boyer essaya de sauver son cheval mais la bête disparut dans les flots malgré les efforts réunis des deux hommes. Boyer enfonça jusqu’à la cheville dans l’eau glacée.

Les deux femmes s’étaient jetées à genoux et priaient le maître des éléments d’avoir pitié d’eux. Les hommes, eux, étaient stoïques. Pour une deuxième fois ils tinrent conseil : «Il était évident qu’ils étaient en plein rapides, sur des glaçons mouvants ; la situation n’était pas rose. Essayer de quitter l’endroit où ils étaient c’était risquer de tomber dans quelques crevasses, et tomber là où on n’en revenait pas ; d’un autre côté, la tempête devait «tirer à sa fin» et dans quelques heures on s’y retrouverait».

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 3)

On décida donc, vaincu par le froid, de verser les traîneaux au vent ; d’étendre les «robes de carrioles» pour y coucher les femmes qui, plus faibles, n’en pouvaient plus. Les homes se frappaient les pieds et les mains pour se réchauffer et le cheval qui restait subissait assez bien l’épreuve du froid. Le mercredi des Cendres se passa.

À Laprairie l’émoi était grand. On savait que quatre personnes, deux femmes, deux hommes étaient perdus quelque part sur la glace, mais comme la tempête n’avait pas diminué d’intensité personne n’osait s’aventurer à leur recherche. Le midi on sonna les cloches de l’église espérant que les malheureux les entendraient. On tira du canon ; et le soir, dans les ténèbres on mit le feu à un voyage de «pésas» (paille de pois), croyant que la lueur du brasier attirerait leur attention.

Pendant tout ce temps Boyer, Rousseau et leurs amies attendaient dans les rapides la fin de la tempête.

La nuit vint. Elle s’annonça effrayante. Les malheureux entendaient comme des décharges d’armes à feu, des cliquetis de sabres, des plaintes de mourants, comme si quelque combat se fût livré dans les profondeurs de l’abîme. Tantôt c’était comme un souffle chaud qui passait, sorte d’haleine qui brûle et qui glace à la fois. Des rires éclataient dans l’air, rires saccadés, mystérieux, plein d’au-delà ; puis des appels retentissaient, des voix criaient dans la nuit, des ordres brefs.

Au-dessous d’eux la mort passait dans le courant affreux qui sifflait en se tordant comme un reptile d’un autre âge.

Les femmes perdaient la notion des choses. C’était comme une sorte de torpeur invincible qui les envahissait. L’effroyable réalité peu à peu faisait place à des rêves confus qui s’ébauchaient lentement. Leurs compagnons les réveillaient avec des grandes difficultés car cet engourdissement était le prélude d’une agonie silencieuse. Les malheureuses se réveillaient.

Nos mères étaient de saintes femmes, leurs cœurs étaient purs et une grande foi présidait à leurs actes. Les pauvres femmes priaient, aux prises avec la mort qui les réclamait dans cette nuit d’épouvante. Elles ne pouvaient plus marcher car leurs jambes étaient gelées, mais elles se mettaient à genoux et récitaient faiblement des prières qui consolent. La nuit se passa ainsi. De temps à autre le souffle du cheval les réchauffait. L’aube du jeudi se montra et l’ouragan continuait toujours inexorable.

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 4)

Dans l’après-midi, pour la troisième fois, les deux hommes tinrent conseil «À n’en pas douter c’était la mort qui venait; Boyer avait déjà les pieds gelés et les femmes ne parlaient plus qu’avec grande difficulté. Il fallait que quelqu’un se dévoue. Rousseau resterait, il était le plus valide, il veillerait sur les pauvres infortunées. »

Casimir Boyer, en héros, se dévoua. Il s’enfonça dans la rafale. Il marcha longtemps, au hasard. Tout à coup il trouva une «balise» qui indiquait la «Traverse de la Tortue», il l’arracha et s’en fit une canne, puis suivant la traverse à un endroit il vit de la lumière ; il s’y dirigea. Il arriva enfin chez un monsieur Faurette (Lefort), aubergiste. Là, il rencontra un parti de gens qui cherchaient les malheureux. Sur ses indications les sauveteurs se mirent en campagne.

Quant à Boyer on dut lui couper ses chaussures et lui mettre les pieds dans de l’eau froide. Le même soir, on le conduisit chez madame «Petit» Brosseau, mère de monsieur Julien Brosseau, capitaine. Le docteur Alexandre, appelé, examina Casimir Boyer et lui amputa trois orteils du pied droit et les cinq du pied gauche. Boyer était âgé de 26 ans.

On trouva les autres malheureux non sans difficultés : un des sauveteurs faillit se noyer. On les ramena tous à l’hôtel Brosseau et on les garda là un certain temps. Ils avaient passé 41 heures sur la glace. Personne n’en mourut. M. Casimir Boyer fut un an sans pouvoir marcher. Il fut un des plus estimés citoyens de Laprairie et mourut le 11 février 1911 à l’âge de 92 ans et 10 mois.»

N.D.L.R.

Baie-Saint-Paul : nom que portait à l’époque le bassin de La Prairie.

Traverse de la Torture : pont de glace balisé de petits sapins.

Il faut comprendre que nos voyageurs retournaient vers la Côte Saint-Lambert (aujourd’hui Brossard) en passant sur le fleuve gelé.

- Au jour le jour, janvier 2000

Docteur! Le diable!

Si je vous parlais du docteur Thomas Brisson, plusieurs d'entre vous, lecteurs, se souviendraient de cet homme, qui fut une des figures de l'histoire régionale et l'un des plus sincères philanthropes que j'aie connu. Aujourd'hui âgé de soixante-dix-huit ans, retiré chez les Religieuses de la Providence, à Laprairie, qui l'entourent des prévenances dont elles ont seules le secret, le vénérable vieillard jouit de toutes les douceurs de la verte vieillesse. Il est encore d'une activité débordante, ses souvenirs sont si nombreux qu'il lui faudrait une vie aussi longue que la sienne pour se remémorer et jouir pleinement de leur évocation. Permettez-moi de dire ici, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, qu'il fut le véritable fondateur de cette petite ville de Laprairie. Son nom est dans tous les documents publics. Fondateur d'un journal de colonisation, représentant du Canada en France, médecin-major, décoré par la reine Victoria, etc., il fut l'un des hommes les plus actifs de son temps. Médecin des pauvres, homme au grand cœur, intellectuel, fin, délicat; esprit très vaste que recherchaient les rares initiés aux Lettres et sciences, il a marqué son passage d'un sillon d'où est sortie une floraison d'œuvres qui portent aujourd'hui des fruits abondants.

Mon vieil ami me permettra de puiser dans ses souvenirs, une histoire savoureuse et combien vivante qu'il racontait jadis.

À l'automne de l'année 1917 plusieurs jeunes gens dont j'étais se réunissaient le soir venu chez le docteur Brisson qui habitait alors, en face du presbytère, une maison de pierre qui était sienne. Bibliothèque très fournie, hospitalité chaude, accueillante et tout un monde de choses anciennes saluaient la jeunesse avide de savoir et surtout de se récréer car le bon docteur savait nous charmer de ses bonnes histoires… vécues.

Les jours de vent, et Dieu sait comment il souffle à Laprairie à l'automne, alors que la vague bat sans relâche la muraille de béton qui borde la ville à l'ouest, nous flânions sur le « Carré des Sœurs » comme des âmes en peine.

À l'heure du bruissement des ombres qui se tassaient dans le grand ciel où le vent les chassait, il semblait qu'un vaisseau de pirates, toutes voiles déployées, s'avançât vers nous. Ses formes vaporeuses s'estompaient à travers les nues tourmentées, puis le navire à la voilure changeante nous apparaissait nettement dans la distance. Alors, tout sombrait dans le gouffre imaginaire que créaient nos pensées.

Quand la teinte des vagues s'assombrissait après le froid coucher de soleil plein d'angoisses, le cœur plein du remord de notre existence oisive, (ce que d'autres appellent de la neurasthénie) nous traînions nos pas sur la bande sale des trottoirs, à l'aventure, sous la nuit qui descendait des nues.

Lorsque l’Angélus avait égrené son habituel rappel à la prière et que déjà les vieillards réintégraient à pas traînants le domicile qu'il savait hospitalier, les jeunes gens formaient bande aux environs de la place du marché. À quoi bon retourner chaque soir au restaurant ami où un instrument nasillard entremêlait sans cesse la cadence langoureuse des « Contes d'Hoffmann » et les notes précipitées des « Patineurs » de Waldteufel? Pourquoi nous attabler encore devant le verre d'eau gazeuse qui pétille; pourquoi nous plonger derechef dans une atmosphère chaude, sous les lustres discrets qui s'entourent d'un halo de fumée? Alors nous partions sous les feuilles qui tourbillonnaient détachées des grands peupliers lombards vers le domaine du Dr Brisson.

L'un de nous laissait tomber lourdement le heurtoir de bronze sur la porte qui s'ouvrait aussitôt :

– Entrez, mes amis!

Un lustre s'allumait et groupés autour du docteur, nous attendions.

***

L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quarante ans. J'étais jeune médecin, frais émoulu de l'Université. Les connaissances médicales n'étaient pas aussi compliquées qu'aujourd'hui mais je vous prie de croire que le patient y trouvait son compte. Je m'établissais à Laprairie et j'avais comme rayon d'activité toutes les paroisses des alentours. Les maladies du temps se limitaient à peu de choses du moins dans l'esprit des habitants : la picote qui existait à l'état endémique; les fièvres noires que personne ne connaissait et dont était gratifié quiconque mourait sans cause connue; quelques ténias à extirper et qui ne voulaient pas déloger malgré la graine de citrouille administrée copieusement; des « pomoniques » qui crachaient le sang et qui partaient avec les premières feuilles; des gens qui se « crevaient » à essoucher; quelques coups de hache sur les orteils, traités avec du tabac et des couennes de lard; beaucoup de personnes « ruinées », d'autres avec l'estomac « défoncé », etc.

Or, cette première année de pratique fut marquée d'un incident très curieux. En août ou en juillet, je ne sais plus bien, pendant trois jours la pluie était tombée sans interruption, saturant tout. La chaleur torride qu'il faisait avait rendu l'atmosphère irrespirable, la brume suintante pénétrait nos habits, mettait partout un rideau de blancheur humide. Des heures avant la tombée du jour des demi-ténèbres apparaissaient, prélude troublant de la nuit qui s'étendait opaque sur toutes choses. L'air était chargé d'électricité.

Je m'étais couché vers onze heures après une dure journée où j'avais dû « lancer deux panaris », arracher plusieurs dents, ausculter quelques cardiaques. Les nuits chaudes sont propices aux cauchemars, je devais en faire un tout éveillé. À peine endormi, on frappe à coups redoublés à ma porte.

– Docteur, docteur! Je me lève en hâte.

– Qui est-ce?

– Jean-Baptiste Pinsonnault, de la P'tite-Côte!

La P'tite-Côte, ce n'est pas à la porte, cinq ou six milles dans des chemins de terre détrempée.

– Entre Jean-Baptiste.

– C'est pressé docteur, c'est pour ma femme. Ma voiture est à la porte.

En effet, dans la rue qui était devenue un cloaque, la charrette de Pinsonnault était enfoncée presque jusqu'à l'essieu.

Un médecin doit toujours être prêt à partir. Je pris ma trousse et suivis mon client. Il pouvait être minuit, tout dormait. Seules les ténèbres bruissaient. La pluie continuait de tomber fine, sans accalmie et la brume dense mettait des auréoles aux choses que la lanterne éclairait. Nous marchâmes longtemps sans rien dire nous fiant à l'instinct du cheval qui arrachait ses sabots de la boue, avec une régularité déconcertante. Malgré les heurts, le sommeil me gagnait d'autant plus que je respectais le mutisme de mon compagnon qui sans doute pensait au futur héritier que son épouse lui donnerait. Nous nous engagions dans la « Montée des bouleaux » comme dans la gueule d'un four, il pouvait être deux heures du matin. Décidément je dormais quand tout à coup mon habitant lança :

– Docteur, le yâble (diable)!

Je me frotte les yeux et me réveille tout à fait quand je vois le cheval mâté et prêt à renverser la voiture. En face de nous une boule de feu immobile. Le premier instant de stupeur passé mon habitant opte pour le retour sur nos pas.

– C'est un loup-garou, docteur! On est mieux de revirer!

J'avais le malheur de ne pas croire à ces bêtes-là. Je débarque.

– Prenez garde monsieur Brisson, allez-y pas.

Cependant je me dirigeai vers la « boule de feu » qui brillait maintenant avec moins d'éclat. Quand je fus rendu à l'endroit du mystère j'appelai Pinsonnault.

Ce n'était qu'un pauvre bœuf qui en broutant s'était pris la tête entre deux perches de la clôture, par cette nuit chaude et saturée d'humidité ses yeux étaient devenus phosphorescents.

– Eh! Bien, mon Pinsonnault, ce n'est pas le diable!

– Embarquons, docteur. C'est l'bœuf d'Arsène Favreau. S'il les soignait ses « alimaux » y mangeraient pas les « levées de Jossets ».

Nous continuâmes sous le temps qui « brumassait ».

Oh! Mes amis, si nous avions rebroussé chemin Pinsonnault n'aurait pas manqué de dire que nous nous étions trouvés face à face avec le diable ou bien avec le « grand cadet » qui courait le loup-garou. Ainsi serait née la légende que l'on raconte le soir au coin du feu.

***

Au dehors le vent s'était fait plus violent, il hurlait sa plainte dans les gouttières. Les dernières feuilles s'envolaient pressées par la tempête qui déferlait sur la ville presque endormie. Chacun de nous, sous la rafale reprit le chemin de la maison paternelle.

Aujourd'hui, je songe à ce que fut notre jeunesse. Nous aimions à fréquenter les têtes grises, les vieux cœurs généreux.

Depuis ces veillées silencieuses à écouter le vieux docteur, les années ont érigé à demi la muraille qui nous sépare du passé. Les douces émotions sont mortes à jamais, plus rien ne subsiste de nos bonheurs. Le docteur cependant résiste au temps qui l'use, son cœur est resté jeune, presque aussi jeune que les nôtres.

Emmanuel Desrosiers, La Prairie, 1931.

- Au jour le jour, mars 1998

La Prairie, aperçus historiques et impressions

Natif de La Prairie, EMMANUEL DESROSIERS, romancier et conteur, a publié en 1931 dans la revue Mon Magazine quelques commentaires sur le village et la campagne de La Prairie.

En voici quelques extraits :

Sur l'abbé Elisée Choquet, historien, à qui la SHLM est redevable d'un impressionnant fonds d'archives.

« Je pensais à M. l'abbé Elisée Choquette, à ce prêtre très humble, qui présentement, comme la fourmi laborieuse, amasse des provisions. Je pensais à cet homme étranger, revenu pour un deuxième stage dans la paroisse de Laprairie après son retour de Rome où il est allé parfaire ses études théologiques, et je le voyais s'acharner à la tâche gigantesque d'écrire l'histoire de La Prairie qui est l'une des plus intéressantes des endroits de la rive sud. »

Se basant sur la tradition orale, E. Desrosiers raconte comment les anciens cageux relataient leurs exploits de la fin du 20e siècle lorsqu'ils sautaient des rapides de Lachine.

« Il y avait les vieux qui étaient allés en chantier et qui avaient "dravé" sur la rivière "Train", en Haut-Canada. Ils faisaient des récits qui glaçaient le sang dans les veines. Ils étaient cageux depuis leur prime jeunesse et se rappelaient avoir "sauté les cages" avec les Sauvagesses, en pleins rapides de Lachine. Le "Vieux Aimé" les avait engagés pour le compte des "Calven"; ils étaient allés préparer les "dram" à l’Île-au-Jardin et les conduisaient jusqu'à Québec. En descendant les "cages" ils avaient entendu souvent le "vieux Aimée" les interpeller avec un énergique "Bout d'enfer de démon"; alors ils se remettaient de la torpeur que produisait le flot mystérieux qui les entrainait. »

Laprairie, dans les années 1920, soit quelques années avant la dépression, était en pleine expansion économique et offrait aux résidents du village un milieu de vie des plus intéressants.

« Laprairie, ville et paroisse, compte une population de 5,000 habitants. La ville, en plus d'être le chef-lieu est aussi le centre d'affaires de trois comtés. Les industriels qui viennent s'y établir se voient pourvus gratuitement de grand lots à bâtir, sont exemptés des taxes et peuvent se servir des nécessités publiques, telles que aqueduc et forces motrices électriques, gratuitement. Ce sont là des avantages qui ne sont pas à dédaigner, d'autant plus que cette localité est à proximité de la métropole qui absorbe déjà la quasi-totalité des matières premières ouvrées sur les Lieux. C'est une place résidentielle, le coût de la vie n'y est pas élevé et cela est dû au voisinage d'immenses fermes dont les propriétaires viennent écouler los produits, du moins une partie, sur le marché même de la ville. Site idéal de villégiature. On peut acheter pour cent dollars de magnifiques lots à bâtir dans la ville même tout près des grands boulevards Salaberry et Edouard VII, et cela près de Montréal. »

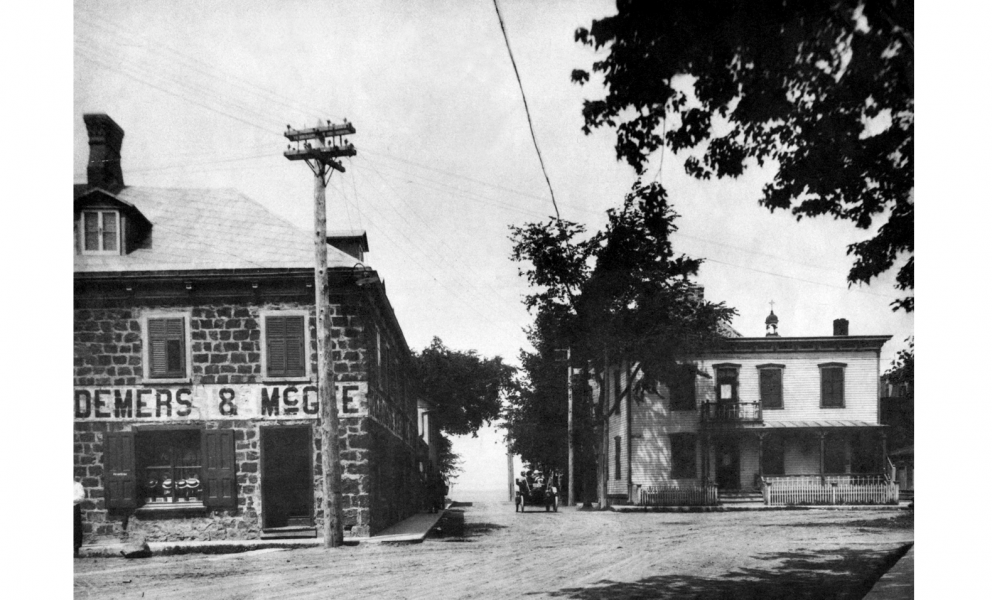

Pour les services en approvisionnement les gens de La Prairie et des environs pouvaient compter sur des magasins généraux bien fournis.

« Plusieurs magasins généraux fournissent à la population ce dont elle a besoin. Le magasin McGee est le plus considérable (un siècle d'existence). Lawrence McGee, le propriétaire, est un des citoyens les plus estimés; viennent ensuite les magasins Beaulieu, Potvin, Lussier, de Cruchy, etc. Le lecteur me pardonnera cette nomenclature parce que dans un chef-lieu un magasin général est une institution indispensable cl par conséquent digne de mention. »

La grand-mère d'E. Desrosiers demeurait à la côte Sainte-Catherine dans une solide maison de pierre érigée face aux rapides de Lachine. Ses impressions nous aident à pénétrer l'atmosphère dans laquelle vivaient les amoureux de l'histoire au début de XXe siècle.

« Quand l'hiver secoue la campagne, qu'il torture les croisées des vieilles maisons de chez nous, je voudrais reposer dans le vieux lit à ciel de l’aïeule; je voudrais goûter le silence de la demeure ancestrale. Je voudrais que ce soit par une nuit tourmentée d'hiver, une nuit d'ouragan. Rien n'ébranle la maison aux murs de forteresse. Dans la grande nuit sereine, les souvenirs me parleraient. Je revivrais les années de l'enfance, au temps où la grand'maman m'apprenait tant de choses sur notre Histoire du Canada. Peut-être entendrais-je le bruit des avirons des canots de la chasse-galerie comme je croyais les entendre jadis. Je percevrais peut-être les chants des Sauvages que j'aimais à écouter autrefois: Ana Kouékon, Ana Kouonkoué, Yerasnaro Kouinti. »

- Au jour le jour, décembre 1996

La première messe de minuit de Roger

Conte de Noël par Emmanuel Desrosiers

L’oncle Pierre et le petit Roger étaient les deux meilleurs amis du monde. L’oncle pouvait avoir trente ans et le neveu n'en avait que huit. Le bambin ne connaissait presque pas la campagne. Il y avait bien « ma tante Mène » qui l'avait emmené passer quelques jours à Carillon, mais il n’avait pas eu le temps de visiter la forêt, de surprendre les nids, de s’écorcher les pieds aux roches de la grève.

L'oncle avait toujours vécu en plein terroir à quelques milles de la métropole. Maintenant ses occupations le retenaient constamment en ville et c'était bien à regret qu'il se voyait privé des magnifiques couchers de soleil de la baie de Laprairie où il habitait autrefois.

L’automne était déjà venu. Les feuilles jaunissaient et la tourmente les secouait pour les faire tomber; à côté des trottoirs, elles s’amoncelaient et les enfants les piétinaient sans relâche. Les cimes dénudées laissaient apercevoir le bleu infini du firmament que traversait quelquefois un pauvre nuage blanc. L'oncle Pierre aurait voulu la forêt, un dos de pierres à travers les fougères sanglantes, et le matin, un peu de glace qu'on brise avec le pied au bord d'un ruisseau. La rue large où l'automne des villes se mourait ne lui suffisait pas; il aurait voulu toutes les feuilles des bois pour y faire reposer le grand corps imaginaire de l'automne mourant.

Le petit Roger ne sortait guère. Aussitôt revenu de l’école, il collait son front à la fenêtre et regardait la chute des feuilles. Dans l’automne triste et froid, il ébaucha un grand rêve secret. Personne d'autre que l’oncle Pierre ne devait le connaître.

Les jours passaient et novembre couvrit de neige les toits, les trottoirs, les rues. Or, un soir que la rafale secouait les branches des rares arbres de la rue, Roger vint en coup de vent dire à sa maman : « Dis, maman, je vais à la messe de minuit, cette année, ce sera ma première messe de minuit? » La mère serra l'enfant dans ses bras : « Tu iras, mais il y a encore beaucoup de temps pour cela, il reste près d'un mois. »

« Je sais, dit le petit, mais vois-tu, j'irai à la campagne avec l'oncle Pierre, nous assisterons tous les deux à la messe de minuit dans sa paroisse natale, à Laprairie. »

La maman consentit. Roger était délicat et l'air de la campagne même en décembre, lui ferait du bien. C'était la veille de Noël. Le soir du 24 décembre était arrivé. De lourds nuages gris qui s’amoncelaient depuis le matin, s'étaient enfin laissé déchirer par la bise et la neige tombait par gros flocons tournoyants; elle se collait aux paupières et fondait sur les fourrures et le drap des paletots. L’oncle et Roger avaient pris le train à la gare Bonaventure, après une heure de trajet, ils seraient à Laprairie et un peu plus tard, le petit assisterait à sa première messe de minuit.

Dans le train, il faisait froid, on était encore à l’époque des lampes à pétrole et de ces grosses fournaises en forme d’œuf qui réchauffaient faiblement les convois de chemin de fer. L'enfant, pourtant chaudement habillé, se pressait sur l'oncle Pierre. De temps à autre il levait les yeux et celui-là lisait au fond de ses prunelles tout un monde de questions : il voyait l'ovale du beau visage, un peu pâle ce soir-là, changer avec les ans; il savait que demain la grande question muette que posaient les yeux du bambin, aurait sa réponse. L'enfant ferait place à l'homme, et quel serait cet homme?

Au dehors, les papillons de neige suivaient le train qui filait à travers la campagne; un vent léger doucement les éparpillait, et quand il était passé, les flocons blancs se rassemblaient et montaient à l'assaut des fenêtres du wagon. Là-bas des lueurs dansaient, étendu sur la plaine, c'était Laprairie.

L'oncle Pierre et Roger avaient pris place au jubé de l’épître dans le vieux banc de famille. De là, on voyait tout l’intérieur richement décoré cette nuit-là. Au-dessus du maître-autel de bronze, les Sœurs avaient installé un grand manteau royal de pourpre et d'hermine; partout des fleurs étalaient leurs couleurs vives et des banderoles blanches et jaunes se perdaient sous les voûtes. À l'autel de saint François-Xavier on avait dressé la crèche qui se cachait sous les sapins et qu'un rocher de toile grise semblait écraser. Tout à coup l'orgue s'émeut, et le « Minuit, chrétiens » d'Adam résonne, la messe commence. Puis l'oncle prend la main de Roger et tous deux descendent vers la table sainte qui se dresse là-bas dans le chœur fleuri et illuminé. Ils s'approchent à pas menus, et la nappe dans les mains, attendent le Pain de Vie. L'enfant regarde le prêtre qui vient, ses yeux se ferment et le petit Jésus de Noël descend dans son âme. Ils s'en vont maintenant vers leur banc et dans le recueillement la première messe de minuit de Roger s'achève.

Plus tard à travers la nuit neigeuse, l'enfant s'était pendu au bras de l'oncle; les pieds enfonçaient dans le tapis que la rafale avait tissé pendant que l'on chantait les vieux « Noëls » à l'église paroissiale. Le bambin n'avait pas sommeil, il rêvait éveillé. À la maison, après le réveillon, il s'en fut trouver l'oncle près du poêle et se jeta à son cou : « Oncle Pierre, dit-il, j'ai promis quelque chose au petit Jésus. Je veux être prêtre un jour, et chanter ma première messe à minuit le jour de Noël. Mais n’en dites rien, ce sera notre secret à nous deux. »

L’oncle Pierre est ému. Il caresse longtemps la tête résolue de l'enfant; il sent le petit corps palpiter : il pense aux morsures que la vie fait quelquefois au cœur des jeunes et deux larmes irisent ses paupières. L'enfant a vu cela : « Qu'as-tu, mon oncle à pleurer? », mais l'oncle peut-il expliquer à son neveu l'émotion qui le gagne? Non. Il l'embrasse cependant et le petit s'en va terminer sa nuit de Noël sous les combles, bien au chaud.

Au dehors, la neige ne tombait plus. Le ciel était clair, limpide comme l'âme de Roger. Quinze ans se sont passés. La première messe de minuit de l’enfant de jadis est très loin déjà. Roger est maintenant un homme. Il a tenu sa promesse et le secret qu’il gardait avec l'oncle Pierre, n'a pas été dévoilé. Le père et la mère ne savent pas que leur fils, par permission spéciale, doit chanter sa première messe à minuit le jour de Noël. Mais le temps est arrivé d'avouer à la mère le grand secret. L’oncle s’en chargera. C'est un secret si doux à dire, surtout à une maman.

Le réveillon a lieu chez la mère qui n'a pas oublié les tartes au sucre à la crème que le petit mangeait avec tant d’appétit autrefois. Quand tout est fini, dans la nuit qui s'achève, le prêtre va trouver l'oncle au salon. Il ne dit rien mais deux larmes à son tour, irisent ses paupières. Il pense à cette messe de minuit d'il y a quinze ans, il ne résiste pas et pose ses lèvres sur le front de l'oncle Pierre.

Au dehors, l'hiver avait mobilisé les tempêtes et l'assaut de la ville était terrible. Le vent hurlait à travers les rues froides, il soulevait la poudre des toits et amoncelait près des portes, dans les cours, ses embûches de neige.

L'oncle pensait que la vie n’avait pas mordu le cœur de l'enfant, il était prêtre comme il l'avait dit. Alors une grande joie inonda son cœur.

- Au jour le jour, février 1996

Le Noël de Pierriche, par Emmanuel Desrosiers

Un conteur de La Prairie

Emmanuel Desrosiers (1897-1945).

Né à La Prairie, Emmanuel Desrosiers a collaboré à plusieurs revues et magazines, ainsi qu'aux journaux La Presse et La Patrie. Il aimait profondément La Prairie, sa ville natale et patrie de ses ancêtres. Il a collaboré étroitement avec l'abbé Élysée Choquet à la recherche de notre histoire locale et régionale (Fonds d'archives É. Choquet).

Les extraits du Noël de Pierriche que nous publions aujourd'hui sont de 1931. Emmanuel avait connu, dans son enfance, un « quêteux » surnommé « Prophète » qui arpentait les campagnes de la Côte Sainte-Catherine et autres, 2 fois l'an. Dans la famille Desrosiers, Prophète, était toujours bien reçu, la « mère » en profitait pour laver tous ses vêtements et la nuit il pouvait dormir dans un lit douillet et confortable. Prophète, de son vrai nom Steven Simmon, Irlandais, catholique, avait une façon bien particulière de faire son signe de croix. La famille l'entendait dire à haute voix : j'aime Dieu, je me donne à Dieu, j'ai un grand regret d'avoir offensé Dieu.

Pierriche arrive chez Sévère Lefort, cultivateur· de la Coste Sainte-Catherine, la veille de Noël. Il doit lutter contre le froid, et est reçu dans la maison confortable plus longtemps qu'il ne pensait. Le printemps et sa douceur deviennent pour lui irrésistibles…

Le Noël de Pierriche, Mon Magazine, décembre 1931 (Emmanuel Desrosiers).

LE NOEL DE PIERRICHE

Pierriche marchait sous la rafale.

La tempête de neige tourbillonnait et accrochait partout, aux branches dénudées, ses lambeaux blancs. Près des granges, des bancs immaculés se formaient. Les bâtiments étaient clos, la campagne déserte. Seules, de loin en loin, les maisons dressaient leurs masses grises, et aux abords de la route les peupliers décharnés, s'élançaient vers le sombre firmament.

Pierriche avançait péniblement sur le chemin qui s'effaçait, il labourait la neige de ses chaussures trop grandes qui se glaçaient. La route était longue. Il la connaissait. Depuis vingt ans il y passait, mendiant son pain, couchant dans les granges à l'été. L'hiver il lui fallait frapper à coups redoublés aux portes closes et se garer des chiens qui n'avaient jamais voulu le reconnaître pour un ami.

Au loin, là-bas, au détour de la route, se laissait entrevoir la ferme de Sévère Lefort. Il y arrêterait. C'était du monde à l'aise. Il y serait peut-être reçu. Le cœur plein d'espérance à cette pensée, il hâta le pas. Il n’allait guère vite car la neige s'amoncelait davantage et comme le vent fléchissait, le duvet blanc tombait plus dru. Encore un effort, puis l'allée de frênes de la ferme se montra.

Il traversa la prairie blanche, s'arrêta pour respirer et se secouer puis frappa à la porte du « tambour ».

Gédéon Lefort, le plus vieux des fils, vint ouvrir.

Il fut bien reçu. On le fit asseoir près du Poêle. Le chien vint le flairer il ne grogna point : puisqu'on l'avait laissé entrer, c'est qu'il devait être un ami.

– Déshabille-toi, vieux bougre de quêteux.

C'était l'heure du dîner.

Tout le monde s'approcha de table sans rien dire. Le quêteux se fit menu et s'alla blottir dans le coin près des « entraits » sur le grand banc jaune.

Les Lefort mangeaient comme des brutes, sans presque respirer. Ils s'empiffraient de viandes lourdes avec une conviction de rite. Quand arrivèrent les tourtières, Pierriche avait déjà mangé à son saoul. Les Lefort continuaient de happer les croûtes grasses et les beignes sucrés.

– Vas-tu à la messe de minuit, vieux?

À confesse! Pierriche n'avait pas de péché ou si peu, mais enfin l'offre était bonne. Il resterait puisque madame Lefort le voulait.

Après le repas du soir pris à la clarté de la lampe brillante qui éclairait la belle nappe blanche et la jolie vaisselle bleue, tout le monde se « changea » y compris le bon quêteux. Il eut un peu de peine à chausser les bottines en cuir « patent » qu'avait laissées David, mais avec l'aide de Gédéon et l'encouragement de toute la famille, ce fut bientôt fait. Pierriche ne s'était jamais vu aussi bien vêtu, aussi faraud. Il en avait beaucoup d'orgueil, de vanité : péché qui ne l'aurait pas affleuré s'il avait continué de cheminer par les routes dont la monotonie le forçait au recueillement et à la méditation. Il réalisa dans sa pauvre cervelle, bien confusément, que la vie dans la société était pleine de danger. Ce fut bien pis quand le père Sévère Lefort « passa la traite à la ronde » d'un vieux cidre de pommes d'amour qui « piquait la luette » et réchauffait le cœur. Pierriche, toujours privé de bonnes choses et surtout d'alcool, sentit courir dans ses veines la liqueur bienfaisante qui lui tournait la tête. Il dut s'asseoir sur le pied d'un sofa et la tête dans les mains se mit à pleurer.

Il pleurait, il ne savait pas pourquoi. Il pleurait à cause de la douce sensation, de la griserie du cidre.

Vers neuf heures, Gédéon « attela ». C'était l'heure raisonnable pour aller à la messe de minuit et surtout pour les confessions.

D'ailleurs les Forest, les Ste-Marie, les Longtin étaient passés, même Virginie Faille qui était toujours en retard. La « sleigh à boîte » arrêta devant la maison et un formidable cri retentit :

– « Êtes-vous prêts? »

Comme il n'y avait pas beaucoup de place, Pierriche fut invité à se tenir debout sur la « palette » à l'arrière.

– Marche, Jess!

Et la grand’jument grise allongea le pas sur la neige que la nuit durcissait. Quand elle trottait, la bande de grelots égrenait avec entrain une cacophonie de sons clairs qui réjouissait le quêteux que la rafale enneigeait.

Personne ne parlait : c'était l'examen de conscience.

Les circonstances s'y prêtaient : le bercement de la carriole que la « grise » tirait par saccade; l'ombre presque dense qui enveloppait les choses; le bois de sapins que l'on côtoyait et où devait se cacher la meute des loups-garous ou tout au moins satan lui-même; le souvenir de David Lizotte. C'était l'heure de l'exploration intérieure.

Sévère Lefort, vieux bougre d'habitant, âpre au gain, pas très honnête dans les marchés, sacrant comme un bûcheron; madame Lefort qui avait deux « moulins à beurre » : un pour les gens de la ville et un pour « eux autres »; Gédéon qui souvent « brossait » battait la grise, « maganait » les animaux; Aglaé qui avait la langue longue et qui détestait à mort Luména Ste-Marie, sa voisine… et Pierriche qui n'avait pas de péché.

Et le silence continua plus profond. Chacun descendant au fond lui-même afin de scruter les cachettes secrètes qui existent dans chaque cœur humain. Seul Pierriche ne scrutait rien occupé qu'il était de se tenir sur la « palette » alors que la « sleigh » plongeait dans cahots.

Au bout d'une heure de voyage le village montra ses premières maisons illuminées et son clocher prometteur. La sacristie était pleine de monde : l'hôtelier Chéri Lanctôt, « Brinbale » Daignault, Jos-Paul Ayotte, Jérémie Cardinal et jusqu'à « Ménouque » Deschênes. Tout le monde était à confesse.

Son tour vint d'entrer dans le confessionnal. Madame Lefort l'avait précédé et avait prévenu l'abbé Bédard qui reçut Pierriche comme un père reçoit son enfant qu'il n'a pas vu depuis de longues années.

Et Pierriche sortit de là transformé.

Le quêteux était au comble de la joie. Souvent, dans le passé, à l'heure de la naissance du Christ il était passé par les chemins battus à la recherche d'un gîte qu'on lui refusait par crainte de la vermine; souvent il avait entendu l'appel lointain des cloches pendant qu'il s'enfonçait sous les mélèzes chargés de givre. Cette nuit, il était dans le banc des Lefort, un beau banc bourré de peluche rouge.

Pour le chemin de retour les Lefort se tassèrent et firent une place à Pierriche dans la carriole.

– Pierriche, tu ne resterais pas avec nous. L'hiver, il n'y a pas grand'chose à faire : le train, soigner les poules, rentrer du bois?

Pierriche ne répondait pas. Il était bon mais il était si paresseux. L'hiver était froid, il se faisait vieux, les routes étaient plus longues… Enfin il répondit oui.

À l'arrivée « Putiphar », le chien des Lefort ne se possédait pas de joie, il se roulait aux pieds du quêteux.

Les Lefort réveillonnaient.

Pierriche resta à rêver près du poêle avec « Putiphar » qui l'observa. Quand l'heure du train arriva, le vieux qui s'était « changé », alluma le fanal et sortit dans le vent qui soulevait la neige. À l'étable où le chien l'avait suivi, il trouva les bêtes encore somnolentes. Il y en avait, il n'achevait plus de les compter : une, deux, trois, six, onze, treize vaches; un, trois, cinq, neuf chevaux; six, onze, dix-neuf moutons; huit gorets et des poules.

Pierriche revit la route balayée par l'ouragan, les nuits sans lune, les granges inhospitalières et l'alternative de crever peut-être sous un pont, entouré du mugissement sans pitié de la tempête; il resta et fit le « train » pendant que les Lefort se reposaient bien au chaud avec la pensée douce de la « charité ».

Pierriche était pris.

Il ne pouvait partir.

Le chien le suivait partout.

Pierriche avait pourtant une idée, une idée de délivrance.

L'hiver passa et avec lui les neiges disparurent. Pierriche inlassablement faisait le « train » escorté de « Putiphar » pendant que les Lefort se prélassaient dans leurs couchettes ou se chauffaient près du poêle.

Le printemps arriva avec ses tièdes journées et les brumes chaudes qui montaient du sol quand le soir tombait.

Il fallut penser aux semences. Les instruments aratoires furent inspectés, réparés, graissés. Tout fut préparé pour le viol de la terre.

Quand le jour fut arrivé du véritable labeur des champs, Pierriche profita de la nuit, incapable d'affronter plus longtemps le travail de la ferme et la « charité » des Lefort… il s'enfuit… avec « Putiphar ».

- Au jour le jour, décembre 1984

Revenants

(Écrit spécialement pour la “Presse” le 17 Septembre 1927 par Emmanuel Desrosiers de Laprairie).

Je ne voudrais pas rééditer l’histoire classique des revenants, avec son décor funèbre et ses terreurs sans nom; je parlerai d’une aventure vécue il y a quelque quinze ans.

Ma famille avait acheté une énorme maison de pierre, située sur une côte assez escarpée. Pour y parvenir, il fallait, gravir des massifs d’arbustes très touffus, poser les pieds sur des marches taillées dans le roc rouge, s’agripper à une rampe irrégulière et délabrée. Dès lors qu’essoufflé on parvenait à la terrasse où pesait lourdement l’énorme masse de pierre, l’œil embrassait très loin le pays d’alentour. Tout près coulait une rivière tortueuse et pleine de rapides; là-bas, un petit bois faisait tache dans le paysage clair et semblait être le repaire de quelque sorcier ou revenant. La maison, ancien manoir, était inhabitée depuis des années. Les caves étaient immenses et partout dans les fondations, on distinguait des portes murées; dans une des pièces du soutassement, un puits béait, et on distinguait à fleur d’eau un trou ouvert sur je ne sais quel abîme; partout d’obscurs réduits, des escaliers de pierre, très larges, fuyaient vers les étages supérieurs et d’autres plus petits se perdaient sous les combles. Ma famille n’habitait qu’une partie de cette maison. Il y avait là d’immenses pièces percées de larges fenêtres où pénétrait abondamment le soleil du matin. Nous n’avions pas apporté de meubles ou à peu près pas. D’ailleurs nous n’y passions que l’été, et malgré l’abandon prolongé du manoir, celui-ci contenait encore force couchettes de vieux chêne, bahuts de cèdre, fauteuils aux étoffes fanées, massives tables et même, piano antique, couleur vieil ivoire.

Le premier été, il fut convenu que j’irais préparer l’entrée de la famille. Personne n’avait encore visité le domaine qui avait été acheté, l’hiver précédent.

La première journée fut employée à nettoyer les pièces que nous devions habiter par la suite. Le soir venu, il fallait songer au repos. J’avais congédié une couple de petits bonhommes qui m’avaient aidé tout le jour et je goûtais la solitude délicieusement. J’avais mis du bois dans l’âtre et bientôt la flamme joyeuse montait et tournoyait dans la cheminée aux pierres disjointes et comme le soleil se couchait, des ombres passaient sur les murs et s’évanouissaient aussitôt.

Bientôt la nuit envahit le manoir. Le rougeoiement de l’âtre empourprait par moment les murailles enténébrées pendant que le bois craquait et se fendillait dans le brasier. J’avais fermé les lourds volets des fenêtres et verrouillé la porte de la pièce où j’étais. J’avoue que je n’aimais pas ce lourd silence que seul le crépitement de la braise rompait. Les heures passèrent, les tisons s’éteignirent et la formidable nuit pénétra opaque et pleine de rêves dans la vieille maison de pierre. D’abord je m’étais assoupi dans un large fauteuil rembourré et bientôt une invincible torpeur m’avait engourdi, anéanti presque.

Tout à coup, – il me semble ressentir encore un frisson qui glace – d’épouvantables cris troublent l’écho du vieux manoir; longtemps ils se succèdent sans interruptions; ils montent au paroxysme, deviennent saccadés, haletants, diminuent et semblent se perdre dans les profondeurs des caves; maintenant des plaintes déchirent l’air : il semble que ce sont des enfants qu’on égorge; ces plaintes ont tellement d’expression qu’il est impossible de définir la lancinante douleur qu’elles veulent exprimer; et puis on frappe dans les murs, on heurte les boiseries, on semble traîner de lourds colis; soudain on dirait qu’un corps-à-corps terrible s’engage dans les ténèbres et puis tout s’arrête comme si quelqu’un avait donné un commandement.

La terreur m’envahit. Nul doute que des choses extraordinaires se passaient dans le soubassement. Je ne rêvais pourtant pas, j’avais bien entendu d’atroces cris retentir dans les pièces du bas, des pas heurter les escaliers, des gémissements s’étouffer et se perdre dans les profondeurs de la maison.

Cela se passait en 1912, en plein siècle de lumière, à l’heure où de tous les coins du globe les mystères les plus insolubles étaient éclaircis; je ne croyais pas aux revenants; je sortais du collège et je me piquais d’une certaine indépendance de pensée et de beaucoup de scepticisme. Selon moi, tout pouvait s’expliquer et se comprendre.

Malgré cela, je restais figé dans le grand fauteuil vétuste, mes yeux ouverts n’entrevoyaient rien : la nuit s’écrasait dans la vaste pièce et il me semblait que bientôt le Mané, Thécel, Pharès de Anciens s’écrirait en lettre fulgurantes sur la muraille. Imaginez-vous endormi, seul en un lieu désert, et que soudain des plaintes de trépassés vous réveillent en sursaut; le tableau est certes lugubre et incroyable et imaginé, selon vous, par quelque romancier extravagant. Non, de terribles aventures sont encore réservées aux humaines et le sceptique croira quand il aura vécu des heures d’angoisse comme celles qui j’ai vécues par cette nuit d’épouvante.

Le silence s’était fait et bientôt le matin chassait les ombres mouvantes qui peuplaient le manoir; avec le soleil la peur s’atténuait, mais cependant le frisson ne m’abandonnait pas. J’ouvris les fenêtres. Le roc de la pente était rouge comme si du sang y avait coulé; çà et là des touffes d’arbustes s’accrochaient au flanc de la butte, comme prises elles aussi d’une invincible peur; là-bas, dans l’aube claire, la fumée montait des cheminées, elle semblait vouloir fuir très vite vers le grand ciel bleu.

Je descendis vers la plaine sans regarder derrière moi et j’arrivai à la gare une heure avant le passage du train. Je devais avoir l’air hagard, car les gens rencontrés me regardaient drôlement.

J’avais décidé de retourner à la ville et de ne jamais revenir au vieux manoir. Le train arriva, je dis adieu à l’endroit et bientôt le roulement du wagon m’endormit. Le voyage me sembla court et vers midi j’étais au milieu de ma famille fort surprise de mon retour si subit. Je racontai les évènements qui s’étaient passés, je narrai ma terrible aventure sans pouvoir me défendre d’un invincible effroi. Mon père, très sceptique, hocha les épaules et me dit : “Tu as eu le cauchemar, petit, ne répète pas cela, on en rirait.” Je voulus protester, il m’arrêta : “Voyons, dit-il, on n’est plus au temps des sorciers, que diable!” Je n’avais pourtant pas rêvé et je gardais en mon âme le souvenir l’inoubliable nuit.

Malgré ma promesse de ne plus revoir le vieux manoir, il me fallut deux semaines plus tard, suivre ma famille à la campagne. La journée du départ avait été très chaude. Tout le jour de petits nuages noirs s’étaient promenés à travers l’espace; vers le soir, sans doute, l’orage éclaterait et nous assaillerait au manoir. Le souper s’expédia vite et la famille se rassembla devant la vaste construction. Nous devisâmes quelque temps. Bientôt chacun gagna ses quartiers pour y passer la nuit. On m’avait assigné une grande chambre que je devais partager avec un jeune frère. Je ne dormis pas. Une atmosphère de plomb pesait et pas un souffle ne venait du dehors. J’eus l’intuition que quelque chose de singulier allait se passer.

Vers onze heures l’orage éclata. Le vent s’était levé et criait sa fureur à travers les colonnades de la vieille maison de pierre; le tonnerre roulait, éclatait et se perdait au loin; la pluie inondait les vastes galeries, elle croulait par moment et les gouttières geignaient sous l’effort de l’eau et du vent. Tout à coup j’entendis ma mère qui disait la nuit : ”Mon ami, on fait de la forge à la cave!” Elle s’adressait à mon père qui se leva aussitôt. Dans une autre chambre mes deux sœurs jetaient les hauts cris et appelaient avec des voix que je ne reconnaissais pas. Dans la cave le marteau exécutait un rythme étrange sur une enclume imaginaire. Je n’essaierai pas de décrire la terreur qui m’envahit. Mon jeune frère était venu s’écraser près de moi, il pleurait silencieusement, s’agrippait à ma robe de nuit, se haussait à mon oreille et se lamentait tristement. À la cave la clameur couvrait maintenant le bruit de forge; il semblait qu’on travaillait sous les fondations et que les artisans de l’œuvre étaient des désespérés; tantôt un grand cri s’étouffait, sorte de plainte formidable qui montait des abîmes et qui mourait comme étranglée; tantôt des escadrons semblaient se mouvoir, passer très près de nous, descendre et se perdre dans de lointains corridors. A dehors la nuit était affreuse, le tumulte des éléments ne parvenait cependant pas à couvrir les bruits étranges du soubassement.

Le jour se montra enfin. Il était laiteux, là-haut des paquets de brume s’effilochaient, des trouées se faisaient dans le chaos des nuages, une brise molle passait sur la plaine. Tout le monde fut sur pieds au plus tôt, tel était l’avis général : fuir ce lieu maudit où par des nuits sans lune des sarabandes diaboliques ébranlaient les vieux murs.

Mon père était navré. Il ne cessait de répéter : “C’est incroyable, c’est impossible.” Mais il lui fallait bien se rendre à l’évidence. Nous quittâmes donc la vieille demeure; les portes furent verrouillées, les fenêtres condamnées et nous descendîmes vers la plaine.

Mon père, par la suite, vendit le manoir à un homme riche qui résolut de le mettre à neuf. Les années avaient fait oublier à ma famille la terrible nuit de jadis quand un jour l’acheteur vint trouver mon père et lui dit : “Vous m’aviez parlé d’un mystère, je l’ai résolu. Des ouvriers préposés aux réparations de la maison se sont plaints qu’elle était hantée et que le diable, chaque nuit, y venait mener sarabande et horrible tintamarre. Je voulus découvrir l’origine de ces bruits. Après bien des recherches les ouvriers constatèrent que le système d’aqueduc, défectueux, imitait en se vidant tout ce que l’imagination humaine pouvait inventer. Après réparations les bruits disparurent complètement”. Mon père resta tout surpris et ronchonna, rageur : “Faut-il être bête, tout de même!”

- Au jour le jour, décembre 1983

Légendes de chez-nous – La punition de Dieu

Afin d'assurer la préservation des plus belles légendes de chez-nous, la direction du Bastion offre à ses lecteurs la version intégrale d'un texte paru dans Mon Magazine en Janvier 1931. Son auteur, M. Emmanuel Desrosiers, était l'oncle d'une de nos membres les plus assidue; Mme Claudette Houde.

La punition de Dieu

Si vous laissez la ville, à l'été, alors que les autos, par centaines, roulent très vite sur le boulevard Edouard VII et que vous vous dirigiez vers le sud vous apercevez bientôt au bout des terres basses qui forment le "domaine", un oasis de verdure, c'est Laprairie. L'idée vous prend que c'est une sorte de Carcassonne transplantée sur les rives du grand fleuve, qui baigne ses énormes murs gris dans les eaux calmes de la baie, mais bientôt votre poétique pensée s'atténue et elle meurt quand pénétrant sous les arches de feuillage qui bordent la rive vous entendez le jazz hystérique qui déferle des haut-parleurs des hôtels où les touristes étalent leur sans-gène et leur … richesse.

L'odeur des vieux siècles persiste cependant malgré la tentacule du progrès qui étreint toutes les choses; on y entend encore, lorsque l'ombre des crépuscules monte à l'assaut des murailles comme une sorte de plainte des onze mille cadavres qui dorment près de l'église paroissiale. Les deux boulevards Edouard VII et de Salaberry sont toujours en rumeur, des trombes d'acier y passent le jour, la nuit et les pauvres morts dorment mal sous le tertre léger.

Qu'y a-t-il donc là qui pourrait nous intéresser? L'histoire? Laissons là les pages admirables que M. l'abbé Elisée Choquette est à recueillir. Ce serait trop vaste, ce serait trop beau. Nous serions trop orgueilleux de nos ancêtres et de nos prêtres. Que de grands noms évoquerions-nous, géants dans le passé, tellement grands qu'aujourd'hui la légende les entoure presque, comme la brume se pose sur la cime des chênes quand l'aube vient interrompre la rêverie dans la forêt.

Alors, si ce n'est pas l'histoire ce sera la légende, ce récit dont on berce nos jeunes années.

"Risque un oeil, risque pas,

Risque un oeil, risquera."

La vieille Claire "brassait" son beurre en s'accompagnant de cette chanson. Il était tôt. C'est tout à l'heure que le soleil s'était levé. Elle avait vu son gars, Valérie, revenir de la grève avec plusieurs belles anguilles, il faudrait maintenant les vider et les saler dans un énorme pot de grès à la cave. Enfin, le beurre "brassait" dur, les "mottons" se faisaient. La vieille Claire leva le couvercle, il y avait dans la baratte une belle motte jaune. Plus tard elle la battrait et la salerait. Le plus pressé c'était de préparer le déjeuner de la famille. François son époux, qu'on surnommait "France", était à l'étable avec Domina et Dalvida à traire les vaches et faire le "train"; ils arriveraient affamés, elle le savait car ils avaient toujours faim. Ses filles, Eugénie, Euphrasie, Pacifique, Alexina et Barbe préparaient la lessive à l'arrière de la maison. La vieille Claire, en un rien de temps pela les patates, trancha force grillades de lard qu'elle fit cuire avec un monceau de pommes fameuses. Le fumet odorant remplit vite la maison et c'est avec joie que tout le monde se mit à table pour le repas du matin.

-Je crains qu'avant longtemps nous ayons les Iroquois sur les bras, surtout si le pont de glace se forme entre l'île et la terre ferme, fit François.

La gaieté tomba, le silence se fit.

L'île au diable est située en pleins rapides de Lachine.

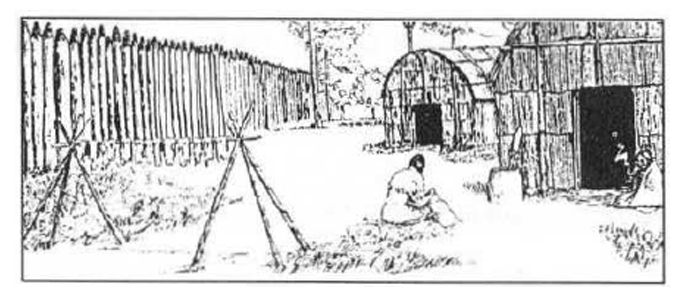

Autrefois la famille de Montigny la possédait et l'habitait. Elle y avait construit une solide maison de pierre des champs et une sorte de fortin qui servait en cas d'attaque des Iroquois de Caughnawaga, A l'époque où François de Montigny s'établit sur cette île, les Sauvages du Sault n'étaient pas encore complètement pacifiés et le site presque inaccessible de l'endroit assurait la sécurité des habitants.

Les de Montigny vivaient de culture, d'élevage et de pêche. A l'été tout le monde était aux champs et le soir on tendait une ligne dormante qui fourmillait d'anguilles le matin suivant. Cette anguille, l'hiver venu, procurait de superbes matelotes.

Ces gens étaient heureux. La famille était venue: Domina, Dalvida, Barbe, Eugénie, Pacifique, Euphrasie, Alexina, Valérie, L'épouse de François de Montigny, Claire Labonté, avait amené avec elle, sur l'île, son frère Alfred qui connaissait autant que les Iroquois, les rapides de Lachine et qui avait le coup de feu très sûr.

On était au 10 janvier. Depuis quelques jours des Sauvages rôdaient sur la côte sud et leur vue ne manquait pas d'alarmer la petite famille de colons.

Comme le soir tombait, François de Montigny aperçut en amont de l'ile un canot qu'il savait appartenir aux Iroquois.

Pour plus de sûreté, il enjoignit à tout son monde de s'enfermer dans le fortin. On avait eu la précaution d'approvisionner cet endroit de toutes choses utiles en cas d'attaques de la part des Sauvages.

La vieille Claire y tenait en permanence un garde-manger bien garni et les bûches n'y faisaient pas défaut.

On avait verrouillé la lourde porte de chêne, et bientôt la cheminée du fortin flamboya,

Domina, l'aîné, était monté sous les combles et à travers une meurtrière surveillait l'approche du canot.

Les Sauvages avançaient rapidement à travers les chutes mugissantes et les glaçons nombreux. Bientôt le canot toucha terre. Malgré les ténèbres qui montaient de partout le guetteur reconnut Martin La Hache le plus sanguinaire des Iroquois de Caughnawaga. Avait-il un compte à régler avec François de Montigny ou venait-il en ami? personne ne le savait. On le laissa approcher. Sa silhouette gigantesque se profilait sur la neige durcie par le froid. Il était chaussé de mocassins, vêtu de peaux à la façon des Indiens du temps. Il se dirigea sur le fortin, donc il venait en ennemi. A distance, deux autres complices attendaient.

Quand l'indien fut à une portée de fusil du fortin, il visa une des meurtrières et tira. La balle vint se loger dans une des boiseries à l'intérieur. Il avait compté sans le vieux Alfred Labonté, et peut-être croyant l'habitation déserte venait-il pour y voler, toujours est-il qu'il reçut une charge de chevrotines en plein dans les jambes. Il s'écroula, criant de désespoir, En toute hâte les deux Indiens qui guettaient à distance, sous le couvert des broussailles, vinrent chercher le blessé. Les ténèbres étaient complètes et les occupants du fortin ne virent plus rien. Seule la clameur des rapides de Lachine montait dans la nuit.

Les Sauvages étaient partis. Mais ils reviendraient, François de Montigny le savait. Ils reviendraient peut-être cette même nuit. Qu'importaient pour eux les traîtrises des rapides, les blancs étaient détestés et Martin la Hache, blessé ne manquerait pas de tirer vengeance de la réception peu cordiale du vieil Alfred. Le fortin était bien fourni de munitions et de mousquets; on pouvait tenir là des jours, des semaines. Et puis, à Ville-Marie on entendrait la fusillade advenant une attaque de la part des Iroquois.

Le maître de céans sortit et alla en reconnaissance avec une lanterne sourde. Dans les étables, tout était en ordre, les bêtes n'avaient pas été dérangées. Sur la neige, près de la grève, il y avait du sang mais aucune trace du canot. Il revint au fortin où tout le monde était dans l'anxiété la plus grande.

-Quelle nuit, fit la vieille Claire. Et dire que c'est l'anniversaire de notre cher Paul.

Paul avait un an. Il était né sur l’ile de l’union de Barbe de Montigny et de Claude Faille. Leur fils était alors engagé pour la Compagnie de la Baie d’Hudson au prix de "700 livres par année pour travail dans canots, berges et bateaux, et dans les Terres Sauvages ou Postes d’hivernement". Il avait consenti à "faire tout ce qui lui serait ordonné et ce que doit faire un bon et fidèle engagé, suivant le coutume des Pays Sauvages."

A la faveur de la nuit les Iroquois pouvaient assaillir la maison non fortifiée et massacrer ses habitants. Il était donc prudent de rester au fortin, le lendemain, on aviserait.

Les bûches se succédaient dans l’âtre et une clarté fauve éclairait la pièce silencieuse.

Le temps s'écoulait. Il pouvait être onze heures lorsque le guetteur qui était resté sous les combles perçut le bruit des avirons des Iroquois. Ils étaient revenus vingt canots, on le constata le lendemain.

Vingt canots?

Oui, vingt canots que l'on retrouvera vides de leurs occupants.

Que s'était-il passé?

Quelque chose d'inouï et de simple à la fois, châtiment terrible pour ceux qui étaient venus avec l'idée d'exterminer la famille de Montigny.

Sitôt débarqués les Sauvages constatèrent qu'ils n'emporteraient pas le fortin sans lutte, de la lumière y brillait à travers les meurtrières et la place paraissait en état de défense.

Ils s'en furent donc forcer la porte de l'habitation principale dans l'espérance de faire ripaille, car les Indiens avaient faim, la récolte de maïs ayant été presque nulle rien, rien … qu'une énorme cuve de vin. Ce ne fut pas long, les Iroquois médusés à la vue du breuvage de feu ne pensèrent qu'à boire. Ce fut une affreuse beuverie qui dura fort longtemps.

Les occupants du fortin entendirent les chansons rauques, les hurlements de défi des sauvages, puis petit à petit les bruits cessèrent, le calme revint.

Le froid, cette nuit-là, était excessif, un des plus grands de l'hiver. Les colons grelottaient sur les dernières heures de la nuit malgré les bûches qui se succédèrent dans l'âtre du fortin.

Le jour arriva avec une bourrasque de neige et un chuchotement inconnu venant des rapides. Les Indiens étaient-ils repartis, on ne voyait pas les peaux-rouges, on ne distinguait rien à travers la tempête. François de Montigny, sous le couvert des armes de défenses du fortin, se risqua au dehors. Il atteignit la maison d'habitation sans encombre.

Ce qu'il vit le remplit de terreur.

La porte de sa demeure était ouverte et une quarantaine d'indiens étaient jetés pêle-mêle sur le plancher. Tous étaient morts gelés après s'être enivrés.

La famille de Montigny y vit la main de Dieu.

Les hommes embarquèrent les Indiens morts dans les canots et confièrent aux rapides le soin de les inhumer.

Les femmes prièrent le Seigneur pour ces pauvres enfants des bois qu'Il avait frappés si durement, puis elles lui rendirent grâce d'avoir protégé leur famille.

Aujourd'hui si vous allez à la Côte Ste-Catherine et que ce soit le soir, écoutez la plainte des rapides. Vous entendrez, atténué par la distance, le hurlement des sauvages, le cri de mort inachevé de ces sanguinaires Iroquois. Vous me direz: "Ce n'est qu'une légende'" mais pensez que notre pays était leur pays, qu'ils étaient là avant nous et qu'aujourd'hui ils s'en vont …. comme l'onde des Rapides de Lachine.