- Au jour le jour, mars 2001

La Prairie dans la correspondance de Robert Nelson

Puisque le nouveau premier ministre du Québec a remis l’idée d’indépendance à l’ordre du jour, j’ai pensé qu’il serait bon de se pencher sur les écrits d’un des chefs patriotes de 1838 : Robert Nelson, le frère du héros de Saint-Denis. Contrairement à Wolfred Nelson, Robert n’a pas participé aux combats de 1837. Il fut quand même arrêté pour sa sédition le 24 novembre 1836 et relâché le lendemain. Nelson en profite alors pour se réfugier aux États-Unis avec sa famille où il participe à la fondation de la société secrète des Frères Chasseurs au mois de février 1838. Avec d’autres patriotes, il prépare une invasion du Bas-Canada. Comme préliminaire à cette invasion, Nelson avec quelques centaines de patriotes traverse la frontière américaine pour se rendre à Caldwell’s Manor près de Noyan où il proclame l’indépendance du Bas-Canada à la fin du mois de février.

Contrairement à 1837 où les militaires anglais avaient pris l’initiative des combats, Nelson et les Frères Chasseurs veulent pour 1838 une action concertée des patriotes de la région de Montréal, incluant celle du Richelieu. Malgré une meilleure préparation que l’année précédente, la tentative d’invasion se soldera par un échec à cause du manque d’argent et d’armement. De plus, les secours espérés tant de la part des Américains que des Français ne sont pas venus. Robert Nelson gardera un mauvais souvenir de cette époque. Il en voudra notamment à Louis-Joseph Papineau qui n’approuvait pas l’action militaire. De plus, la volonté d’abolir le régime seigneurial et les idées républicaines telles qu’énoncées dans la déclaration d’indépendance seront un sujet de désaccord entre Papineau et Nelson.

La Rive-Sud, de Longueuil jusqu’à Beauharnois, fut témoin de nombreux faits d’armes à l’automne de 1838. La Prairie est citée à quelques occasions dans la correspondance de Robert Nelson.

Dans sa recherche désespérée de financement, Nelson croit avoir trouvé un «bon filon» à LA Prairie. Dans sa lettre écrite à Plattsburgh le 31 janvier 1838, il dit :

«[…] Des informations qu’on nous a envoyées affirment qu’il y a 16 000$ à la Fabrique de la Prairie, somme dont Lartigue a déjà tenté un jour de s’emparer sans succès. Les marguillers, etc., désirent nous donner cette somme.

Les Canadiens sont tellement excités, qu’ils combattraient au couteau si seulement ils avaient un chef.» (Allusion à Papineau qui refuse l’action militaire).

Comme on peut le constater, il y avait à La Prairie des partisans de l’action armée. Profitant de l’absence d’une bonne partie des troupes anglaises parties pour contenir le soulèvement dans le Haut-Canada, Nelson en profite pour entrer au Bas-Canada à la fin de février 1838. Dans une lettre écrite quelques jours auparavant, il discute de stratégie.

«(…) Nos forces sont abondantes pour notre dessein et s’il vous est possible de coopérer, notre succès sera aisément atteint. Je vous aviserai de vous mettre en route avec toute la promptitude possible pour les Trois-Rivières ; si vous aviez assez d’hommes, nous pourrions vous y joindre par des rapides mouvements, après nous être assurés de Montréal. Si vos forces sont insuffisantes pour la première route, dirigez-vous alors sur Saint-Hyacinthe et de là sur Sorel, où vous pouvez prendre vos quartiers, jusqu’à ce que vous vous receviez des instructions. Si vos forces sont encore moindres qu’on ne le suppose, portez-vous avec tout ce que vous pourrez rassembler à la Baie Missisquoi, à Saint-Jean et à la Prairie ; et recueillez tout ce que vous pourrez d’armes à feu.»

- Au jour le jour, mars 2001

Les cédéroms en histoire: de bons outils de travail

Depuis quelques années, la recherche historique a été grandement facilitée par l’apparition du cédérom (CD-ROM). Grâce à cette technologie, le chercheur a maintenant accès à des dizaines de milliers de pages d’informations sauvegardées sur ces disques de plastique. Ainsi, pour un coût raisonnable (souvent entre 50$ et 100$ par cédérom), il est possible d’acquérir l’équivalent d’une petite bibliothèque.

Il y a plus encore : le CD permet l’impression ainsi que le transfert d’images et de textes vers des logiciels d’édition, ou encore l’envoi de ces données via internet.

Nous vous présentons ici quelques-uns de ces outils nouveau genre.

Les rapports des Archives nationales du Québec (1920-1975)

Ce cédérom donne accès aux textes qui ont été publiés dans le Rapport de l’archiviste de la province de Québec (1920-1960) et dans le Rapport des Archives du Québec (1961-1975).

Plus de 20 000 pages, 10 000 références, 53 tomes, index des termes, respect de la pagination des livres et nombreuses cartes et images de l’époque.

Le cédérom permet d’effectuer des recherches dans l’ensemble des 48 volumes du Rapport de l’archiviste de la province de Québec. – 142 mégaoctets

Dictionnaire biographique du Canada Volumes I-XIV

Ce cédérom vient d’être distribué gratuitement dans 13 000 bibliothèques publiques à travers le Canada : écoles secondaires, cégeps, universités et bibliothèques municipales. Il regroupe toute l'’information des 14 volumes du Dictionnaire biographique du Canada soit 8 000 articles et 700 photographies de personnages illustres de notre histoire. Bientôt en vente auprès de la population. – 217 mégaoctets

Canadisk’95

Peu connu et peu répandu, ce cédérom regroupe près de 2 400 illustrations sur l’histoire du Canada. Difficile d’utilisation parce qu’il ne contient ni index ni outil de recherche, il faut, pour l’utiliser adéquatement, posséder une copie du catalogue de son contenu. Les images y sont classées selon quatre catégories (culture, événements, personnages, endroits) et six périodes historiques arbitraires : pré 1760, 1760-1814, 1815-1862, 1867-1900, 1901-1938 et de 1939 à aujourd’hui. – 442 mégaoctets

- Au jour le jour, mars 2001

Des Canadiens français parmi les Indiens de la tribu Miami

Au cours de recherches sur mes ancêtres, selon les livres Denissen et Tanguay, j’ai remarqué une certaine confusion concernant les mariages entre la population indienne et les Canadiens français. Lorsqu’une personne d’origine autochtone se mariait selon les rites catholiques, celle-ci était baptisée peu de temps avant le mariage. Le nom donné lors du baptême était enregistré dans les registres officiels de l’église catholique. Ainsi, lorsqu’une personne épousait un(e) autochtone, celle-ci était acceptée au sein de la communauté canadienne française. Cependant, son nom autochtone ne figurait d’aucune façon dans les registres.

Denissen prétend qu’il n’y a pas eu autant de mariages mixtes que plusieurs chercheurs ont prétendu. Selon moi, Denissen fonde ses dires selon Tanguay qui ne rapporte pas le lien entre les enfants nés de parents dont l’un des deux est d’origine indienne. Selon la coutume de la tribu Miami, les enfants nés de mariages mixtes étaient des membres à part entière de la tribu de leur mère, peu importe de quelle tribu celle-ci faisait partie.

Parmi un grand nombre de mariages entre blancs et amérindiens, j’ai quelques fois trouvé des registres de baptêmes d’enfants dont la mère est mentionnée sinon comme une «sauvagesse». Cette dernière citation indique de façon précise que le mariage avait lieu selon les rites et les usages de la tribu en vogue à l’époque.

Les Miamis ont à une certaine époque revendiqué le territoire de l’état de l’Indiana, une partie des territoires de l’Ohio, du Michigan et de l’Illinois. Le bas Canada est cité dans les recensements des États-Unis du 19e siècle, comme un lieu de naissance de plusieurs membres des tribus.

Après que les Indiens furent forcés de signer plusieurs traités par les États-Unis nouvellement formés, la tribu fut dépouillée de ses terres et expulsée en 1846. Ceux-ci furent embarqués dans des péniches, à la pointe du fusil. Ceux qui tentaient de s’échapper étaient tués sur le champs. La tribu fut envoyée sur une réserve dans le territoire du Kansas longeant le Missouri. Aux alentours de 1873, la tribu Miami et d’autres tribus furent de nouveau déportées sur un territoire devenu plus tard l’Oklahoma, où sont situés aujourd’hui les quartiers généraux de la tribu Miami.

Parmi les noms de familles des membres des tribus du Kansas et de l’Oklahoma, nous retrouvons les noms suivants : Roubedoux (Robidou), Geboe (Gibeau), Minnie (Mini), Richardville (Drouet de Richardvill), Dagenais/Degeny (Dagenette), Lafalya/Lafalier (La Farrier, il n’y a pas de son ‘r’ dans la langue Miami), Lafontain (La Fountain) et bien d’autres.

Bien que les noms français chez les Miamis proviennent des registres tribaux, on les retrouve également chez Denissen et Tanguay, ce qui, non seulement confirme les liens entre Canadiens-Français et Miamis, mais fournit des informations complémentaires sur la famille de l’épouse.

Dans ce bref article, je voudrais souligner le mariage de Pierre Roy et Wabankikwa aka «Marguerite», une femme (enfant naturel) de la tribu Miami. Ils se seraient mariés aux alentours de 1703 et auraient eu cinq enfants. Ce mariage apparaît dans les registres comme un mariage indien aussi valide que s’il avait été célébré dans une église aux yeux de Pierre Roy. L’histoire dit que Pierre Roy, né le 3 janvier 1676 (en 1677 selon Jetté), de Pierre et Catherine Ducharme, était établi à Détroit avec Cadillac de la Mothe. On retrouve chez les descendants de Wabankikwa et Pierre Roy plusieurs noms Miamis tels que : Baubin, Lacroix, Bowers, Minnie, Votrain, Geboe et bien d’autres.

Si vous croyez être lié à nation Miami à travers ses noms de famille, j’aimerais recevoir de vos nouvelles. Je possède un grand nombre de répertoires de documents et d’archives.

Par Sammye (Leonard) Darling, généalogiste reconnue de la tribu Miami

- Au jour le jour, février 2001

Conférence: La cartographie au service de la généalogie

Le 21 février à 20h00 au premier étage du 249 rue Sainte-Marie (théâtre du Vieux-La Prairie)

Conférencier : Jean-Marc Garant

Sujet : La cartographie au service de la généalogie

- Au jour le jour, février 2001

Les fusions municipales: un retour de l’histoire ? (suite)

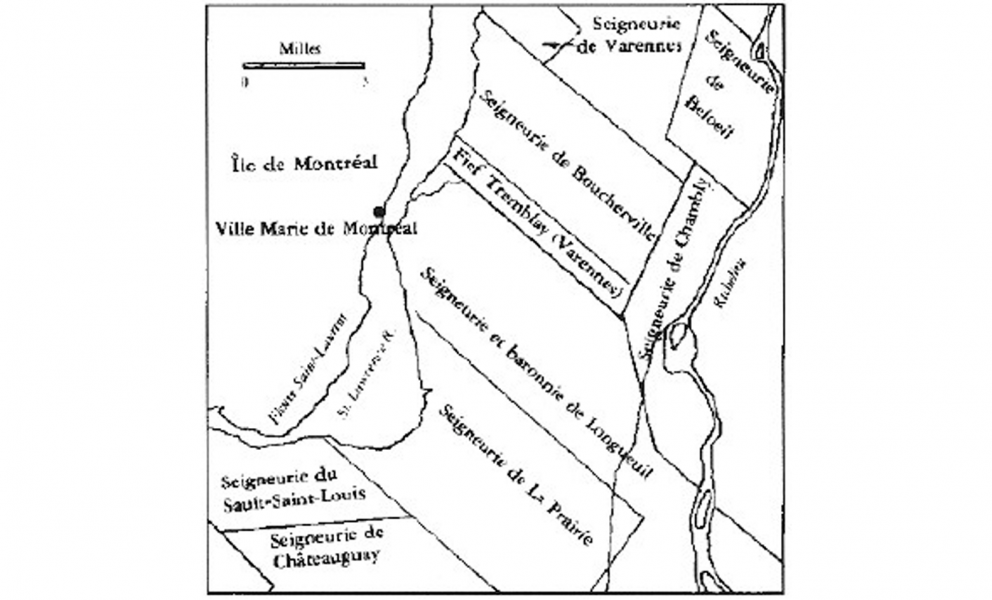

Quant à la ville de Brossard, elle se distingue en ce qu’elle ne faisait pas partie de l’ancienne seigneurie de Longueuil mais plutôt de celle de La Prairie. C’est en 1958 que fut érigée officiellement la ville de Brossard. Auparavant, l’endroit était identifié sous l’appellation de Brosseau, du nom de l’ancien maire de la municipalité primitive de Notre-Dame-de-Laprairie-de-la-Magdeleine (1855), Pierre Brosseau. Le nom de Brossard vient de Georges-Henri Brossard qui fut tout d’abord maire de la municipalité de paroisse de Notre-Dame de 1944 à 1958, puis de la Ville de Brossard jusque en 1967. C’est sous son mandat que la paisible municipalité rurale devint une importante banlieue.

C’est en 1845 que la municipalité de la paroisse de Saint-Bruno-de-Montarville fut érigée. Elle deviendra ville en 1958. Saint-Bruno est au cœur de l’ancienne seigneurie de Montarville concédée à Pierre Boucher de Boucherville (fils) en 1710. Toutefois, il faudra attendre de nombreuses années avant que la seigneurie ne se développe. L’appellation de Saint-Bruno vient de François-Pierre Bruneau qui acheta la seigneurie en 1829.

Avec la fusion, c’est une importante page de notre histoire municipale qui est tournée. Certaines personnes craignent que le sentiment d’appartenance soit dilué dans la nouvelle entité. Toutefois, lorsqu’on regarde l’histoire, on peut y voir un certain retour aux sources. À moins d’un changement majeur dans les politiques du gouvernement québécois, nous assisterons dans quelques années aux fusions de la Prairie et des municipalités environnantes. Sans vouloir être trop chauvin, je propose tout de suite le nom de La Prairie pour la nouvelle entité municipale. Comme Longueuil, le nom de La Prairie fait partie de notre histoire depuis le début. Il rappelle d’une façon non équivoque notre riche passé.

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 4)

Dans l’après-midi, pour la troisième fois, les deux hommes tinrent conseil «À n’en pas douter c’était la mort qui venait; Boyer avait déjà les pieds gelés et les femmes ne parlaient plus qu’avec grande difficulté. Il fallait que quelqu’un se dévoue. Rousseau resterait, il était le plus valide, il veillerait sur les pauvres infortunées. »

Casimir Boyer, en héros, se dévoua. Il s’enfonça dans la rafale. Il marcha longtemps, au hasard. Tout à coup il trouva une «balise» qui indiquait la «Traverse de la Tortue», il l’arracha et s’en fit une canne, puis suivant la traverse à un endroit il vit de la lumière ; il s’y dirigea. Il arriva enfin chez un monsieur Faurette (Lefort), aubergiste. Là, il rencontra un parti de gens qui cherchaient les malheureux. Sur ses indications les sauveteurs se mirent en campagne.

Quant à Boyer on dut lui couper ses chaussures et lui mettre les pieds dans de l’eau froide. Le même soir, on le conduisit chez madame «Petit» Brosseau, mère de monsieur Julien Brosseau, capitaine. Le docteur Alexandre, appelé, examina Casimir Boyer et lui amputa trois orteils du pied droit et les cinq du pied gauche. Boyer était âgé de 26 ans.

On trouva les autres malheureux non sans difficultés : un des sauveteurs faillit se noyer. On les ramena tous à l’hôtel Brosseau et on les garda là un certain temps. Ils avaient passé 41 heures sur la glace. Personne n’en mourut. M. Casimir Boyer fut un an sans pouvoir marcher. Il fut un des plus estimés citoyens de Laprairie et mourut le 11 février 1911 à l’âge de 92 ans et 10 mois.»

N.D.L.R.

Baie-Saint-Paul : nom que portait à l’époque le bassin de La Prairie.

Traverse de la Torture : pont de glace balisé de petits sapins.

Il faut comprendre que nos voyageurs retournaient vers la Côte Saint-Lambert (aujourd’hui Brossard) en passant sur le fleuve gelé.

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 3)

On décida donc, vaincu par le froid, de verser les traîneaux au vent ; d’étendre les «robes de carrioles» pour y coucher les femmes qui, plus faibles, n’en pouvaient plus. Les homes se frappaient les pieds et les mains pour se réchauffer et le cheval qui restait subissait assez bien l’épreuve du froid. Le mercredi des Cendres se passa.

À Laprairie l’émoi était grand. On savait que quatre personnes, deux femmes, deux hommes étaient perdus quelque part sur la glace, mais comme la tempête n’avait pas diminué d’intensité personne n’osait s’aventurer à leur recherche. Le midi on sonna les cloches de l’église espérant que les malheureux les entendraient. On tira du canon ; et le soir, dans les ténèbres on mit le feu à un voyage de «pésas» (paille de pois), croyant que la lueur du brasier attirerait leur attention.

Pendant tout ce temps Boyer, Rousseau et leurs amies attendaient dans les rapides la fin de la tempête.

La nuit vint. Elle s’annonça effrayante. Les malheureux entendaient comme des décharges d’armes à feu, des cliquetis de sabres, des plaintes de mourants, comme si quelque combat se fût livré dans les profondeurs de l’abîme. Tantôt c’était comme un souffle chaud qui passait, sorte d’haleine qui brûle et qui glace à la fois. Des rires éclataient dans l’air, rires saccadés, mystérieux, plein d’au-delà ; puis des appels retentissaient, des voix criaient dans la nuit, des ordres brefs.

Au-dessous d’eux la mort passait dans le courant affreux qui sifflait en se tordant comme un reptile d’un autre âge.

Les femmes perdaient la notion des choses. C’était comme une sorte de torpeur invincible qui les envahissait. L’effroyable réalité peu à peu faisait place à des rêves confus qui s’ébauchaient lentement. Leurs compagnons les réveillaient avec des grandes difficultés car cet engourdissement était le prélude d’une agonie silencieuse. Les malheureuses se réveillaient.

Nos mères étaient de saintes femmes, leurs cœurs étaient purs et une grande foi présidait à leurs actes. Les pauvres femmes priaient, aux prises avec la mort qui les réclamait dans cette nuit d’épouvante. Elles ne pouvaient plus marcher car leurs jambes étaient gelées, mais elles se mettaient à genoux et récitaient faiblement des prières qui consolent. La nuit se passa ainsi. De temps à autre le souffle du cheval les réchauffait. L’aube du jeudi se montra et l’ouragan continuait toujours inexorable.

- Au jour le jour, février 2001

Fin tragique de carnaval à La Prairie en 1844 (Partie 2)

La tempête semblait être alors à son paroxysme : la neige, soulevée de partout, aveuglait et semblait venir de tous les côtés à la fois. La barbe des deux hommes se chargeait de glaçons, les paupières se collaient, les femmes avaient froid. Dans le cœur de ces faibles femmes le courage était bien près de manquer. Leurs compagnons, eux, réagissaient : «Le danger n’était pas si grand après tout, quand le jour serait venu on se retrouverait ; la baie Saint-Paul ce n’était pas la mer, six pauvres petits milles de rien». Mais quelque chose les mordait au cœur : la crainte. «Si on allait pas se retrouver par exemple !» Il y avait bien la «Traverse de la Tortue», mais on ne savait pas si elle était balisée.

À l’heure où les ténèbres se dissipaient quelque peu la tempête semblait augmenter sa furie. Ils avaient déjà subi de ces terribles ouragans, semblables aux simouns du désert, mais cette nuit il avait semblé que tous les génies malfaisants de la vallée laurentienne s’étaient donné rendez-vous sur la baie Saint-Paul pour y mener la sarabande la plus épouvantable qu’ils avaient vue.

Il faisait jour, si l’on peut appeler jour l’état de demi-obscurité qui règne quand la «poudrerie» est soulevée comme les sables du désert. Un ciel blafard, laiteux ; un ciel bas, un ciel approprié au mercredi des Cendres se montrait.

Les chevaux n’avançaient plus que péniblement. On entendait dans les airs un bruit étrange, bruit qui ressemblait à des décharges de canons. L’imagination des femmes leur faisait ouïr des gémissements, des plaintes, des cris et, elles se croyaient bien près d’entendre les trompettes du jugement dernier. Tout à coup le cheval de Boyer s’arrêta. Le bruit s’accentua. La glace semblait douée de mouvement. Tout le monde débarqua des traîneaux… Le cheval de Boyer enfonça en se débattant.

On était en plein rapides de Lachine sur des morceaux de glace en formation. Le froid terrible mordait les visages pendant qu’une vapeur pénétrante montait des abîmes glacés. À côté, l’eau passait en bouillonnant, les vagues qui charroyaient des glaçons se brisaient avec bruit et la buée qui en résultait se congelait aussitôt.

Casimir Boyer essaya de sauver son cheval mais la bête disparut dans les flots malgré les efforts réunis des deux hommes. Boyer enfonça jusqu’à la cheville dans l’eau glacée.

Les deux femmes s’étaient jetées à genoux et priaient le maître des éléments d’avoir pitié d’eux. Les hommes, eux, étaient stoïques. Pour une deuxième fois ils tinrent conseil : «Il était évident qu’ils étaient en plein rapides, sur des glaçons mouvants ; la situation n’était pas rose. Essayer de quitter l’endroit où ils étaient c’était risquer de tomber dans quelques crevasses, et tomber là où on n’en revenait pas ; d’un autre côté, la tempête devait «tirer à sa fin» et dans quelques heures on s’y retrouverait».

- Au jour le jour, février 2001

SHLM Nouvelles

Travaux de rénovation

D’importants travaux de rénovation sont présentement en cours au local de la Société historique de La Prairie. En plus du vernissage des planchers de bois, les employés de la ville ajouteront de nouvelles étagères pour la bibliothèque. Cela permettre entre autres d’accueillir une partie de la collection Drouin nouvellement acquise par la Ville de La Prairie que nous tenons à remercier pour sa contribution en vue de favoriser la recherche généalogique à La Prairie. Cela évitera de nombreux déplacements jusqu’à Longueuil ou Montréal aux chercheurs qui fréquentent notre centre de documentation.

Un accueil sera également aménagé afin de mieux servir notre nombreuse clientèle (chercheurs, touristes). Enfin, un espace pour les réunions et les repas de nos employés permettra de dégager la bibliothèque afin de faciliter la recherche en toute quiétude. Nos locaux seront donc fermés jusqu’au 20 février.

Alerte au virus

Nous avons eu dernièrement une attaque d’un virus particulièrement «vicieux». Celui-ci s’insinuait dans plusieurs de nos dossiers dont ceux de Netscape. Il utilisait notre carnet d’adresse et envoyait des messages avec des fichiers joints contaminés. Si avant le 31 janvier 2001 vous avez reçu un message de la Société historique de La Prairie avec un fichier joint de type .exe ou autre, jetez-le immédiatement à la poubelle. Nous n’avons jamais envoyé de fichiers à nos membres. Il faut toujours être prudent avec son courrier électronique et avoir un bon anti-virus.

- Au jour le jour, février 2001

Les fusions municipales: un retour de l’histoire ?

La loi 170 votée par l’Assemblée nationale à la veille des Fêtes aura un impact important non seulement pour toute l’île de Montréal mais aussi pour la Rive-Sud. Ainsi, les municipalités de Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park, Saint-Hubert, Le Moyne et Saint-Bruno-de-Montarville se fusionneront avec l’actuelle ville de Longueuil. Le nom de Champlain a été suggéré afin de nommer cette nouvelle entité municipale. Finalement, il n’a pas été retenu et c’est mieux ainsi. En effet, bien que l’illustre fondateur soit venu explorer et cartographier la région de Montréal dès 1611, il n’a fait que passer le long de la Rive-Sud. À ce compte, une bonne partie du Nord-Est américain pourrait revendiquer l’appellation de Champlain. De plus, il existe déjà près de Batiscan une municipalité de Champlain dans le comté du même nom ; ce qui créerait une confusion bien inutile.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble bien qu’on retiendra l’appellation de Longueuil. Du point de vue historique, cela se justifie parfaitement. En effet, avec la seigneurie de La Prairie concédée à la Compagnie de Jésus en 1647, la seigneurie de Longueuil concédée à Charles Le Moyne en 1657 constitue un des deux plus vieux pôles de développement de notre région. C’est à même le territoire de ces deux seigneuries que se sont constituées les municipalités qui, de Sainte-Catherine à Longueuil, occupent la Rive-Sud.

Ainsi donc avec les fusions, l’ancien territoire seigneurial se retrouvera en grande partie reconstitué. L’occasion est donc propice pour faire un court rappel de l’histoire des municipalités qui formeront la nouvelle ville de Longueuil.

C’est le premier juillet 1845 que fut érigée la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil. Elle ne dura que deux ans et, en 1848, la municipalité du Village de Longueuil voit le jour. Son territoire plus petit que la paroisse correspondait en gros au Vieux-Longueuil actuel. Le village obtiendra son statut de ville en 1874. Quant à la municipalité de paroisse, elle reverra le jour en 1855. C’est à même le territoire de Saint-Antoine-de-Longueuil que se formeront plusieurs des municipalités de la présente fusion. Ainsi, Saint-Lambert sera érigée le 10 juin 1857. Rappelons qu’une partie de cette municipalité appartenait autrefois à la seigneurie de La Prairie, soit la Côte Mouille-Pied. Saint-Hubert verra le jour en 1860, puis Montréal-Sud en 1906, Greenfield Park en 1911 et Mackayville en 1947. Cette dernière deviendra la Municipalité de Laflèche en 1959. Après toutes ces créations de nouvelles entités municipales, ce qui restait de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil devint Jacques-Cartier en 1947. À son tour, Jacques-Cartier fut renversée par l’érection de Préville en 1948 et de Ville LeMoyne en 1949. La tendance fut renversée pendant les années 1960 avec l’essor de Longueuil qui annexa Montréal-Sud en 1961 et Jacques-Cartier en 1969.