- Au jour le jour, avril 2001

SHLM Nouvelles

Acquisition majeure en généalogie

La bibliothèque de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine vient de s’enrichir de la collection «Drouin-Femmes».

Il s’agit d’une collection très utile aux chercheurs en généalogie qui, auparavant devaient se déplacer jusqu’à Longueuil pour bénéficier de ces informations.

D’ici l’an 2002, nous aurons aussi la collection «Drouin-Hommes».

Mille fois merci à la Ville de La Prairie et à la bibliothèque municipale pour leur collaboration et leur immense générosité dans l’obtention de cette collection.

Par Raymond et Lucette Monette

Brunch annuel

Encore cette année, la Société historique de La Prairie de la Magdeleine organise un brunch. Cette activité aura lieu le 3 juin 2001 au Vieux Fort, 120 chemin Saint-Jean à La Prairie.

Inscrivez dès maintenant cette date à votre agenda. Dans notre prochaine parution en mai, nous vous aviserons du coût et de l’heure.

Nous espérons que vous serez nombreux. Il nous fait toujours plaisir de passer d’agréables moments en compagnie des membres de la SHLM.

Au plaisir et à bientôt

Jean L’Heureux, président

- Au jour le jour, avril 2001

Conférence: L’avenir de nos cimetières

Le 18 avril à 20h00 au local de la Société

Conférencier : Alain Tremblay, directeur de l’éco-musée de l’au-delà.

Sujet : L’avenir de nos cimetières

- Au jour le jour, avril 2001

Le merveilleux sirop des Sœurs de la Providence

Les fouilles archéologiques de l’année dernière ont permis de mettre au jour de nombreux objets de notre histoire. Parmi ceux-ci, on retrouve un fragment d’une bouteille avec une inscription mentionnant un sirop de gomme d’épinette produit par les Sœurs de la Providence. Rappelons que les premières sœurs de la communauté fondée par mère Émilie Gamelin sont arrivées à La Prairie lors du grand feu de 1846. Elles résidèrent un certain temps dans une maison privée avant de s’installer dans leur bâtiment qui était situé au même endroit où on retrouve aujourd’hui la résidence La Belle Époque.

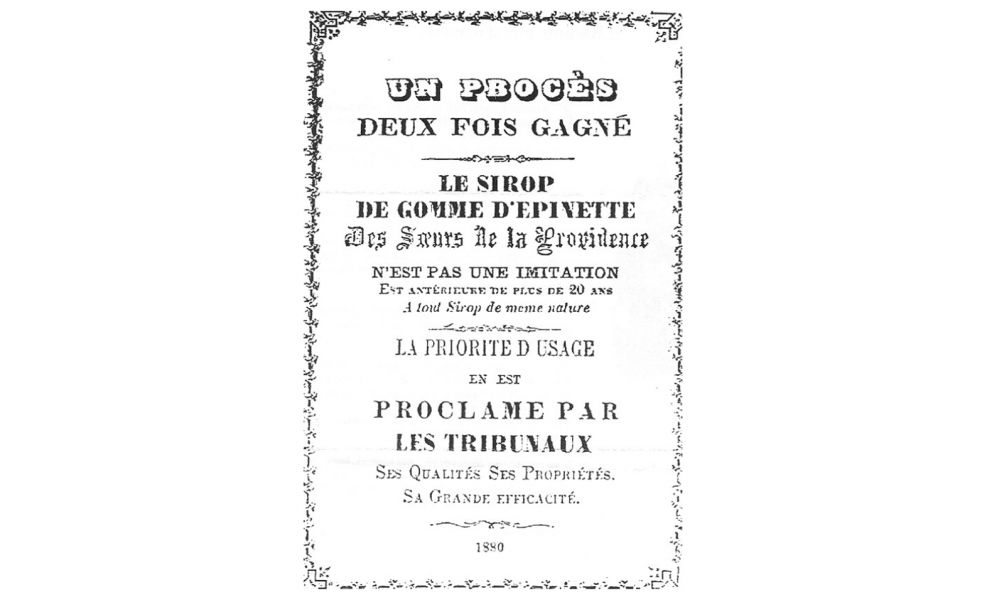

Pour financer leurs œuvres, les Sœurs de la Providence s’adonnaient à de nombreux travaux, notamment la couture, les tricots, les ouvrages en cire, la fabrication de tapis de chiffons, etc. De plus, elles produisaient un sirop de gomme d’épinette reconnu comme ayant des vertus curatives éprouvées. Or, voilà qu’en 1880, un pamphlet dénonçant la campagne menée contre le fameux sirop. L’auteur s’attaque aux rumeurs voulant que la vente du sirop soit illégale. Son écrit sert à démontrer le contraire et avance même que les Sœurs de la Providence ont gagné deux fois le procès qui leur a été intenté. Une copie de ce pamphlet se trouve dans le fonds Élysée Choquet de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Il est intitulé : Un procès (sic) deux fois gagné (voir l’illustration). Malheureusement, nous ne connaissons pas l’identité de l’auteur qui s’est contenté de signer «un citoyen». De même, l’auteur anonyme n’identifie pas précisément les instigateurs de cette campagne, se contentant de dénoncer ceux qu’il identifie comme les «antagonistes puissants et audacieux». Il en fait même un combat entre «le fanatisme puisant allié à l’impiété» contre les «pauvres religieuses». Il n’est pas difficile cependant d’identifier les producteurs de la marque concurrente, le sirop Grey, ceux-là mêmes qui ont intenté la poursuite, d’être au cœur de cette affaire.

La campagne contre la vente du sirop des sœurs a eu un certain succès au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes si on en croit la pamphlétaire. On visitait systématiquement les différents commerces (épiceries, librairies, détaillants) qui vendaient le sirop afin de les mettre en garde contre l’illégalité de la vente du sirop des sœurs. Parmi les différents arguments avancés, on affirmait que la fabrication et la vente du sirop créaient une compétition déloyale aux pharmaciens. Il faut comprendre que les Sœurs de la Providence s’occupaient d’œuvres charitables et que souvent elles distribuaient gratuitement leurs produits aux plus nécessiteux. Il faut voir là une des raisons principales de cette action d’envergure qui était probablement menée par des fabricants du sirop Grey et de leurs détaillants, identifiés par le pamphlétaire comme les «forts Capitalistes, les Grands propriétaires et presque tout le haut commerce de la pharmacie». Les commerçants des États-Unis semblent toutefois avoir été insensibles à cette propagande. On constate donc que le réseau de distribution du sirop des sœurs couvrait un vaste territoire. La poursuite en justice ayant échoué, on peut comprendre la «guerre commerciale» menée par le concurrent.

- Au jour le jour, avril 2001

Raconte grand-maman!

Ceci n’est pas un récit historique de notre agréable municipalité. C’est l’histoire de tout le monde.

Le temps venu, elle vous souffle à l’oreille, quoi faire pour rendre l’histoire plus agréable et fuir la morosité.

«Lorsque vous sentez des âges l’irréparable outrage

Lorsque vos muscles jouent à l’arthrose

Lorsque la matière grise devient paresseuse et moins vive»

Il ne faut pas se retirer dans une atmosphère solitaire. Une suggestion ! Oui, vous l’adopterez. Lisez et écrivez votre biographie que vous fleurirez de généalogie et que vous donnerez à vos enfants et petits enfants.

Combien de fois n’avons-nous pas demandé : «dis grand-maman, qui c’était oncle Albert ?» «Qui était tante Zéphirine ?».

Dans une biographie on raconte ses amours, les faits et gestes de nos enfants, naissance, anniversaire, etc, des faits historiques de notre ville, les politiques de notre pays. Chaque fois que vous feuilletterez un registre ou des papiers défraîchis, ayant subi l’usure du temps vous aurez l’impression de traverser des siècles d’histoire.

Nous aimons tous découvrir chez nos ancêtres, leurs aspirations, leurs espoirs. Racontez vos rêves d’hier et de demain. Vous serez surpris de découvrir chez vous des talents cachés.

- Au jour le jour, avril 2001

Cataclysmes naturels au 18e siècle dans la vallée du Saint-Laurent

Dans son volume, Chronologie du Québec, l’historien Jean Provencher pratique des coupes verticales en des points précis de la trame vivante du temps. Nous avons choisi le thème «Culture et Société» pour illustrer brièvement certains événements naturels qui ont marqué la vie quotidienne des résidents de la Nouvelle-France dont ceux de La Prairie, villageois et fermiers.

Dans les années 1689-90, les récoltes sont si mauvaises que la nourriture vient à manquer. Vingt-cinq ans plus tard, 1715-16-17, trois années de sécheresse provoquent une grave disette de blé. Mal nourrie, la population devient vulnérable et subit des épidémies de fièvres malignes et de maladies contagieuses. Suivent quelques années de répit de 1728, des pluies excessives provoquent une invasion de chenilles. Faute de mieux, la population se résigne en 1729 à manger des patates pour la première fois !

Va suivre en 1737 la pauvreté des récoltes qui engendre des famines. Plusieurs se résignent alors à manger les bourgeons des arbres. Heureusement que l’usage du tabac, introduit en 1721, procurera une ‘‘petite douceur’’.

Cette énumération de malheurs dus aux caprices de la température illustre bien à quel point la population comptait sur le blé pour son alimentation. Les pois secs fournissaient une autre source d’aliments sur laquelle on pouvait se rabattre.

Dès 1667, les autorités considèrent que les cheptels de porcs sont suffisants dans la colonie. Cette réserve de viande «sur pattes» permet la salaison pour réserves et la soupe aux pois fournit une alimentation substantielle. Bien plus, le porc s’accommode d’une nourriture toute simple ; il est facile à engraisser et se reproduit généreusement.

On peut se demander si les fermiers de La Prairie sont des vendeurs en temps de crise. Ce sur quoi les textes d’époque nous renseignent, c’est la venue du gouverneur «en armes» à Longueuil en 1717 (sécheresse de 3 ans), les fortifications servant de prétexte à une émeute.

L’historien Jean Hamelin souligne dans son étude économique, le fait que les années de disette dévorent régulièrement les épargnes accumulées durant les années d’abondance.

On peut supposer que les fermiers de La Prairie ont su trouver ce qui manquait à leur alimentation. Dans le fleuve se trouvait une abondante réserve de poissons et le petit gibier circulait dans les bois en toutes saisons.

- Au jour le jour, mars 2001

Les cédéroms en histoire: de bons outils de travail (suite)

Horizon Canada

Il s’agit du recueil intégral du périodique Horizon Canada (déjà paru) i.e. l’histoire sociale du Canada à travers 3 000 articles et 5 000 photographies. Ce cédérom est muni d’un index ainsi que d’un outil de recherche. – 460 mégaoctets

Histoire populaire du Québec – Des origines à 1960

Le cédérom Histoire populaire du Québec vous offre l’intégrale des quatre tomes de Jacques Lacoursière, déjà parus aux Éditions du Septentrion, ainsi que des fascicules thématiques de Nos Racines. Ce contenu textuel de plus de 2 000 pages est enrichi de cartes numériques et d’entrevues et commentaires d’historiens. L’information est indexée par thèmes, personnages, lieux et sites et on y a accès grâce à un logiciel de navigation interactif. – 580 mégaoctets

Cap-aux-Diamants

Recueil de tous les numéros réguliers et hors série (texte et illustrations) de la prestigieuse revue Cap-aux-Diamants depuis 1985 jusqu’à 1995 (il existe peut-être une version plus récente incluant les numéros parus après 1995). Fonctionne avec le logiciel de consultation de documents électroniques Casablanca : outils de recherche ainsi que de nombreux index. – 343 mégaoctets

René Lévesque : Images, textes et paroles

Ce cédérom contient plus de 200 pages de présentation regroupées dans 13 promenades thématiques incluant : 2 000 pages de textes écrits par René Lévesque, 700 photos et manuscrits, 60 minutes d’archives sonores, 30 minutes d’archives visuelles (animation vidéo), 1 000 notes biographiques contextuelles et 400 événements présents dans la chronologie. – 665 mégaoctets

La technologie de l’informatique évolue si rapidement qu’il serait maintenant possible de regrouper toute l’information contenue dans ces cédéroms sur un seul DVD (1 face, 1 couche).

Le lecteur aura compris que la liste qui précède est loin d’être exhaustive. Nous avons volontairement omis tous les cédéroms destinés à l’enregistrement de l’histoire ainsi que ceux qui, après examen, nous ont semblé sans intérêt (e.g. Le Canada en images produit par l’ONF). Vous êtes priés de nous faire part de l’existence de tout matériel susceptible d’élargir cette liste.

Bonne recherche !

- Au jour le jour, mars 2001

15 février 1839: le film (suite)

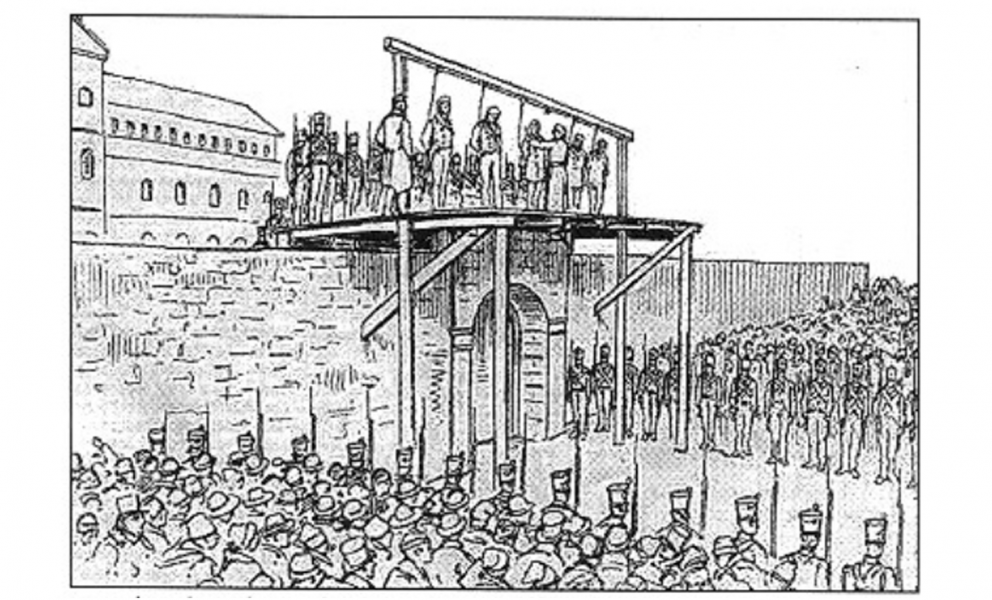

Dans une suite de procès expéditifs devant la cour martiale, cent prisonniers seront condamnés à mort. Douze monteront sur l’échafaud dont cinq le 15 février 1839. Cinquante-huit autres verront leur sentence commuée en exil en Australie alors que la plupart des autres finiront par être relâchés.

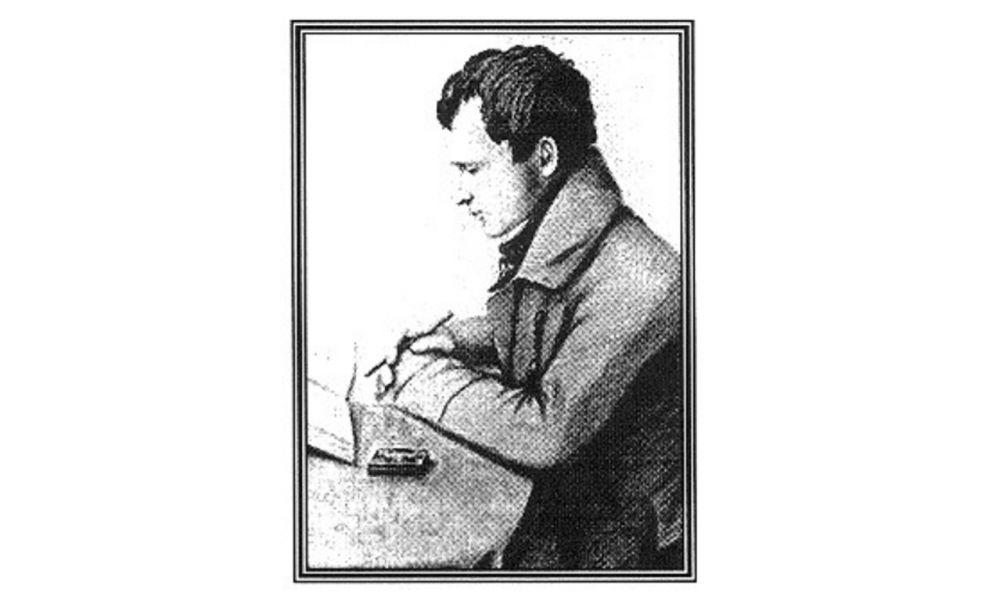

Fort bien documenté et fidèle au contexte historique, le film de Pierre Falardeau raconte la nuit des cinq pendus du 15 février 1839. Centré sur le personnage de François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier [dont le portrait apparaît au début de ce texte], notaire âgé de 35 ans, marié et père de trois enfants, le scénario accorde une place importante à l’énigmatique Charles Hindenlang, cet officier d’origine suisse, mais né à Paris, qui déteste tout ce qui est anglais.

Toute l’action du film se déroule à l’Intérieur des murs de la prison et les images magnifiques illustrent parfaitement les conditions de détention de l’époque : cellules froides, pas de lit pour dormir, promiscuité et solidarité, aide appréciée des religieuses, techniques de communication avec les prisonniers des autres étages, trucs pour passer le temps et oublier un peu sa condition, etc.

Sur un fond de drame permanent, Falardeau a su mettre en équilibre les causes politiques des condamnations à mort [la haine de l’Anglais et le désir de liberté] et les profonds déchirements humains qui en résultent. Cela donne lieu à des scènes inoubliables entre de Lorimier (Luc Picard) et son épouse (Sylvie Drapeau). Chacun à leur façon, Hindenlang et de Lorimier y crient leurs regrets de devoir quitter ceux qu’ils aiment tout en portant toujours aussi haut leurs convictions politiques.

Mes seules réserves face à ce film se situent au niveau des dialogues : j’avais souvent l’impression que c’est Falardeau lui-même qui exprimait son propre discours politique à travers les prisonniers. De plus, je ne suis pas certain que de Lorimier ait pardonné aussi facilement à son délateur.

Enfin, il me semble que ces pendaisons étaient publiques afin de donner une leçon à la population : dans le film, les pendaisons ont lieu à l’intérieur des murs de la prison sous les regards du fabricant de cercueil et de sa petite fille censée retenir une leçon d’histoire politique [cette scène n’ajoute rien au film].

Dans l’ensemble, Falardeau nous propose un moment de cinéma exceptionnel.

À voir absolument !

- Au jour le jour, mars 2001

La Prairie dans la correspondance de Robert Nelson (suite)

Le vaste plan de conquête de Montréal, de Trois-Rivières puis finalement de Québec ne marchera pas, faute de ressources. À part la déclaration d’indépendance, l’hiver de 1838 n’est pas favorable à Nelson. Il faudra attendre l’automne pour les actions d’envergure.

Après sa défaite du 9 novembre 1838 à Odeltown, Robert Nelson se réfugie aux États-Unis. Par la suite, on retrouvera dans sa correspondance des commentaires sur les événements qui se sont produits lors du fatidique automne. Le nom de La Prairie est à nouveau cité. Dans une longue lettre de la fin novembre, il parle de l’échec des patriotes qui voulaient «s’emparer des bateaux à vapeur entre Montréal et La Prairie, afin d’empêcher l’envoie de secours dans la vallée du Richelieu, (…).»

Dans un article écrit pour la Gazette de Mackenzie (le chef des insurgés du Haut-Canada), Nelson témoigne de la répression qui suit le soulèvement et dénonce les nombreux actes de pillages, de meurtres, de vols et de viols commis par les vainqueurs et les partisans des forces royalistes. Plusieurs personnes en profitent aussi pour régler de vieux comptes, les circonstances exceptionnelles donnant souvent l’immunité aux amis du pouvoir colonial.

«Un certain M. McDonald, autrefois domicilié à la Prairie, avait une dent contre son voisin, M. Laplante, un petit commerçant. La Plante était un Canadien (signifiant à cette époque un francophone), très probablement un radical, donc sans aucun doute un homme mauvais. Comme il devenait de plus en plus ennuyeux d’envoyer continuellement ceux dont nous voulons nous débarasser en prison, la façon la plus simple et la plus rapide de se débarasser de M. Laplante était de le tuer d’un coup de fusil. Par conséquent, McDonald et quelques jeunes compagnons ont tracé une marque à la craie sur la dernière planche de la porte du jardin de Laplante et se plaçant de l’autre côté de la rue, ont tiré sur la porte. Comme il fallait s’y attendre, La Plante est allé dans son jardin pour savoir pourquoi ont avait tiré. Pendant qu’il s’approchait de la porte, il avait été criblé de balles et en est mort.»

Les coupables seront disculpés, le coroner concluent à un accident car M. Laplante s’était «mis à portée de quelques fusils que des personnes essayaient alors en tirant sur une marque depuis l’autre côté de la rue !» Le coroner n’a pas trouvé curieux qu’on tire en plein milieu d’un village populeux en direction d’une propriété privée !

Même si La Prairie n’a pas été le théâtre d’affrontements comme à Odelltown ou Napierville, on peut dire que plusieurs personnes d’ici ont été les acteurs ou les victimes des tristes événements de 1838. Quant au docteur Robert Nelson, il terminera ses jours aux États-Unis. Il meurt à New-York le 1er mars 1873 à l’âge de 79 ans.

- Au jour le jour, mars 2001

Conférence: Les richesses historiques et archéologiques de Blanc Sablon

Le 21 mars à 20h00 au local de la Société

Conférencier : Charles Beaudry, ethnologue

Sujet : Les richesses historiques et archéologiques de Blanc Sablon

- Au jour le jour, mars 2001

15 février 1839: le film

Pierre Falardeau, 15 février 1839

Les événements reliés aux Patriotes se partagent entre deux insurrections : la première, celle de 1837, s’articule autour de changements politiques majeurs réclamés dans les 92 résolutions. Elle fera 500 prisonniers à la nouvelle prison de Montréal (au Pied-du-Courant), dont plusieurs ne sont même pas des patriotes. Pour se gagner la sympathie des francophones, Durham videra la prison et exilera aux Bermudes huit chefs qui avaient reconnu leur culpabilité.

La seconde insurrection, celle de 1838, est l’œuvre d’une organisation secrète, les Frères Chasseurs, qui du territoire américain espèrent traverser la frontière pour renverser le gouvernement anglais et établir la République du Bas-Canada. Cette organisation clandestine recrute ses membres, de gré ou de force dans plusieurs états américains ainsi que dans des villages au sud de Montréal dont La Prairie, Saint-Constant et Beauharnois. Mal organisé et souvent dirigé par des chefs incompétents, le coup d’état sera écrasé à la bataille d’Odelltown. Cette fois, la répression de Colborne et de ses volontaires armés sera beaucoup plus féroce et les arrestations atteindront plus de 800 personnes.

«Ces prisonniers, en majorité des cultivateurs illettrés, souvent dénoncés par un voisin qui leur en voulait depuis longtemps, venaient des campagnes éloignées ; ils arrivaient à Montréal escortés de volontaires ou d’Habits rouges, et devaient passer à travers une cohorte de rapaces et de malfaisants qui leur lançaient de la boue, des grignons et des pierres. […] Tous ces «traîtres» n’étaient pourtant pas des criminels ; une fois enfermés, on les traita cependant comme tels, d’abord sans leur octroyer aucun droit de communication avec l’extérieur, en leur fournissant une pitance quotidienne minimale, composée, pour l’essentiel, d’eau et de pain, celui-ci chichement rogné par des boulangers soucieux d’économie.»Aubin, Georges. Au Pied-du-Courant. Lettres des prisonniers politiques de 1837-1839. Édition Agone, Montréal, 2000, page 10.