- Au jour le jour, décembre 2000

À la découverte de la spiritualité amérindienne avec Marie-Laure Simon

Les personnes qui ont assisté à la dernière conférence de l’année de la Société historique de La Prairie ont apprécié la conférencière Marie-Laure Simon. Celle-ci est venue nous parler de la spiritualité amérindienne. Mme Simon est une religieuse mohawk originaire de Kanesatake (Oka). Malgré qu’elle soit de la Congréation de Notre-Dame, Mme Simon s’intéresse à la spiritualité amérindienne depuis plusieurs années. Elle nous a introduit à l’approche religieuse amérindienne qui se caractérise par les liens étroits qu’elle entretient avec les éléments de la nature. Mme Simon a prié à la manière mohawk en brûlant des herbes et en se tournant vers les quatre points cardinaux en invoquant le grand Esprit ou le Créateur. De même, elle nous a expliqué la signification symbolique des éléments utilisés. Elle nous a aussi indiqué que les religions amérindiennes étaient moins hiérarchisées que celles des Européens. Ainsi, il n’y a pas de clergé amérindien. Rien n’est imposé et la spiritualité est plutôt une affaire personnelle. C’est pourquoi Mme Simon ne voit pas de conflit entre son appartenance à la Congrégation de Notre-Dame et son cheminement à travers la spiritualité amérindienne. Si l’église catholique est plus réticente, le monde amérindien reste ouvert à l’accueil des autres religions. On peut d’ailleurs en trouver une confirmation dans les Relations des Jésuites.

La conférence s’est terminée par le partage de la « bannick », qui est un pain amérindien sans levure fait avec de la farine de maïs.

- Au jour le jour, décembre 2000

Projet de recherches archéologiques Québec-France

Au mois d’avril 1999, nous vous avions parlé d’un projet d’échanges et de coopération en archéologie entre la France et le Québec patronné par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Les équipes d’archéologues des deux pays devaient alors commencer les recherches à La Prairie et en France au cours de l’été 2000. Malheureusement, le projet a connu quelques retards dus à des problèmes administratifs et organisationnels du côté français. Ces problèmes ont été résolus et nous pouvons maintenant vous annoncer que les recherches s’effectueront au mois de juin à La Prairie et au mois d’août en France.

Les fouilles auront lieu à l’arrière de l’« Hôtel Tourist » près de la rue Saint-Ignace. Elles compléteront celles entreprises par l’Université Laval l’été dernier. Cette année s’ajoutera une équipe d’archéologues français de La Rochelle. Le projet de fouilles doit se poursuivre pendant trois ans, donc jusqu’en 2003. La Société historique de La Prairie de la Magdeleine participera au projet en ce qui a trait à la mise en valeur du site lors des fouilles. De plus, les nombreuses données qui proviendront des recherches seront mises en valeur de différentes façons (expositions, visites guidées, site Internet, publications, etc.). La SHLM sera, bien entendu, au cœur de cette mise en valeur pendant et après les recherches. Nous vous tiendrons au courant du déroulement du projet dans les prochains Au Jour le jour.

- Au jour le jour, décembre 2000

La guignolée

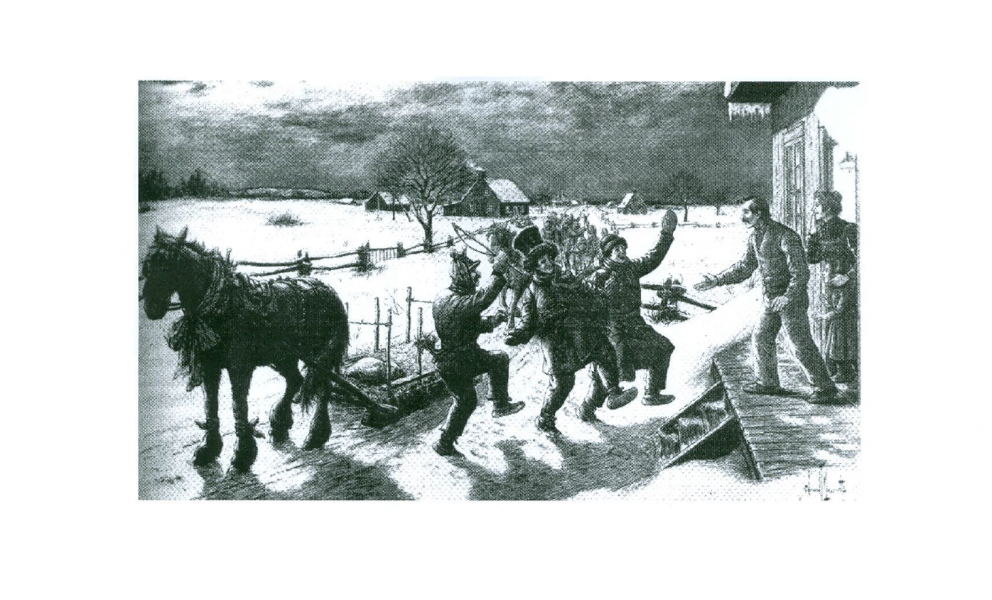

En décembre de chaque année, un appel tout particulier est lancé aux résidents des villes et villages du Québec afin de les inviter au partage envers les plus démunis. Les sociétés de bienfaisance reçoivent les dons et les distribuent à l'occasion des fêtes de Noël.

Au Québec, cette coutume date du début de la colonie et l'historien Jean Provencher en donne la description dans son volume « C'était l'hiver ».

Dans la Seigneurie de La Prairie, tout comme ailleurs en Nouvelle-France, on aidait les moins nantis à fêter le Nouvel An dans la joie…

***

Extrait tiré de « C'était l'hiver »

On ne s'entend pas sur l’origine de cette vieille coutume venue de France. Des ethnologues la font remonter à l'époque druidique, quand les prêtres de la Gaule antique cueillaient le gui au jour de l'An sur les chênes des forêts sacrées, en poussant le cri de réjouissance « Au gui l'an neuf! » D'autres affirment que la guignolée vient des Phéniciens qui avaient l'habitude de s'échanger une fois l'an des pots de blé vert en guise de réjouissance, tout en répétant « Eghin on eit », c'est-à-dire « le blé naît, la vie ressuscite! ».

Chose certaine, dans la vallée du Saint-Laurent, la guignolée, aussi appelée ignolée ou lignolée, continuera de se pratiquer. La veille du jour de l'An, des jeunes gens se réunissent en bandes pour battre les rangs de la paroisse au son de la musique. On espère recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d'égayer leur temps des fêtes. À Saint-Justin, dans le Trompesouris, on court la guignolée pour le vieux Dubé et la veuve Crochetière; alors que dans l'Ormière on le fait pour le père Lafontaine.

Le 31 décembre donc, les enfants ont le nez collé à la vitre pour surveiller la venue des guignoleux. Les « ignoleux » se voient de loin; ils forment une joyeuse bande défilant en désordre. « V'là la guignolée! » s'écrie soudain l'un des marmots. Alors, du plus jeune au plus vieux, on « se poussaille » pour s'habiller et aller au devant des quêteurs. Le père et la mère de famille préparent une collation et mettent sur la table les dons faits aux pauvres.

La troupe qui pénètre dans la cour ne prend pas d'assaut la maison; il y a un cérémonial à respecter. On entonne d'abord la chanson « La guignolée », que tous connaissent par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse ouvrent alors la porte et invitent les guignoleux à entrer. Là où la bande est trop nombreuse, on n'en fait venir que quelques-uns. Après un beigne, un morceau de pain, une rasade de rhum et l'échange de quelques nouvelles, les quêteurs s'en retournent, portant dans les voitures les dons qu'on a bien voulu leur faire. Et le groupe reprend son chemin, escorté de tous les enfants et des chiens du voisinage. La musique reprend de plus belle; l'heure est à la joie.

Presque toutes les maisons de la paroisse sont ainsi visitées. La quête terminée, on divise en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis. Quel bonheur alors pour eux de recevoir des vivres, des vêtements et une provision de bois de chauffage! Tout juste la veille du nouvel an, ces biens prennent l'allure d'étrennes.

Source : Provencher, Jean. C'était l'hiver, La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent, Boréal, 1986, p. 97 à 99.

- Au jour le jour, novembre 2000

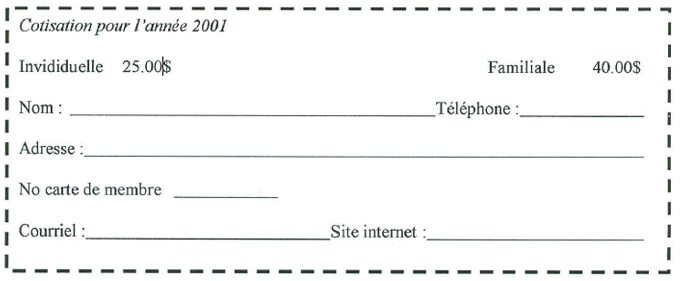

Rappel du renouvellement de votre carte de membre

Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur carte de membre, veuillez compléter le formulaire ci-joint et nous le retourner à l'adresse suivante : C.P. 25005, La Citière, La Prairie, Québec, J5R 5H4. Vous pouvez aussi nous l'apporter. Il nous fait toujours plaisir de bavarder avec nos membres.

- Au jour le jour, novembre 2000

Message important du président / Important Message from the Chairman

Compte tenu de la croissance de notre site Internet et du volume accru de correspondance reçue via le courriel, nous avons dû changer notre site pour une plus grande capacité et ainsi devenir un site commercial.

À compter de la mi-novembre nous aurons donc une nouvelle adresse Internet et un nouveau courriel. Veuillez prendre note des changements suivants :

***

Please take note of the new addresses of our web site and e-mail. Because of the increasing of our site the Historical society had to change his address for a commercial one. This will be effective in mid-November. Please note the following changes :

Internet : www.laprairie_shlm.com

Courriel/E-mail : histoire@laprairie_shlm.com

- Au jour le jour, novembre 2000

Le coin du livre

Merci à nos donateurs qui nous ont offert généreusement des livres, chansons et bien d'autres objets. Fait intéressant à noter, plusieurs de nos nombreux donateurs viennent de l’extérieur de la région. Comme quoi, la Société historique a acquis une certaine notoriété en tant que conservatrice de différents objets.

- Monsieur Gilbert Beaulieu pour un don de livres

- Madame Hélène Bonvouloir pour un don de disques anciens

- Au jour le jour, novembre 2000

Conférence : spiritualité et culture autochtone

Mercredi le 15 novembre à 20 h

Marie-Laure Simon, c.n.d., religieuse mohawk

Spiritualité et culture autochtone

- Au jour le jour, novembre 2000

Les Rother, Juifs de La Prairie (suite)

La Prairie, c’est chez nous », Joe Rother

En octobre, nous avons énuméré certains aspects de l'histoire des familles Rother, résidents de La Prairie au début du 20e siècle. Durant cette période, Montréal a reçu un grand nombre d'immigrants juifs. Les premiers sont venus de Russie et les historiens en situent le nombre aux environs de 6000 personnes.

Vont suivre les Juifs de l'Europe occidentale, particulièrement de la Pologne et surtout d'Allemagne. Profitant des problèmes économiques de son pays, Hitler fonde le parti nazi et qualifie son peuple de maître apte à gouverner les « sous-hommes » que sont les Slaves, les Noirs et les Juifs. Ces derniers, qui avaient largement contribué à la vie économique, scientifique et culturelle de la communauté allemande, en sont exclus et voués à l'extermination.

Dès lors tous les Juifs qui le peuvent s'expatrient. En 1931, 60 000 d'entre eux avaient élu domicile à Montréal. Adrien Arcand adopte l'idéologie extrémiste des nazis et fonde vers 1930 un hebdomadaire, « Le Patriote », pour diffuser ses idées et attaquer les Juifs de la métropole et de La Prairie.

Ces nouveaux citoyens juifs du Québec se lancent en affaires comme boutiquiers et regrattiers; les femmes travaillent dans les fabriques de vêtement. La majorité des Montréalais avec qui ils faisaient affaires étant de langue anglaise, il en résulte que seulement 18 % d’entre eux adoptent la langue française.

La question des écoles rend passablement difficiles les relations entre Catholiques et Juifs. La législation provinciale n'avait pas encore accepté les écoles « neutres ». Les protestants étaient prêts à plusieurs compromis pour attirer les Juifs. Cependant, les leaders juifs organisent rapidement leurs propres réseaux d'enseignement, éliminant ainsi de nombreux problèmes.

Il n'en reste pas moins qu'une poignée de catholiques francophones étaient nettement intolérants. Adrien Arcand attise les mésententes et on voit s'organiser des manifestations antisémites.

À La Prairie, la situation scolaire est tout autre. Les 3 filles d'Israël et Ohler Rother fréquentent le pensionnat du village. Les religieuses portaient une attention particulière aux petites dans leur apprentissage du français. Si le besoin se faisait sentir, elles leur donnaient du temps supplémentaire avec aménité. Les jeunes filles s'amusaient avec leurs petites amies, oubliant pour un temps leurs différences culturelles.

Pour les 3 garçons d'Israël, ce fut quelque peu différent. À l'école publique du Fort-Neuf, ils reçoivent les bases de leur éducation élémentaire. Vers l'âge de 10-11 ans, l'école du village, dirigée par les Frères enseignants, n'étant pas accessible, en semaine ils devaient donc se rendre à Montréal pour leurs études et logeaient chez des parents.

Les relations des familles Rother avec le curé Roméo Lamarche étaient des plus cordiales. À part les rencontres et échanges occasionnels, il y avait la visite annuelle du curé. Les Rother contribuaient volontiers à la levée de la dîme. Pour tous les problèmes de santé, ces familles pouvaient, comme tous les citoyens de La Prairie, compter sur les bons soins du Docteur J.-M. Longtin. Le médecin les recevait à son bureau ou se rendait à domicile.

Rendus à l'âge adulte les jeunes sentaient le besoin de rencontre d'autres juifs pour fonder une famille. Ils ont quitté La Prairie pour Montréal où ils se sont établis. Rencontré dernièrement, Joe Rother, fils d'Abraham, s'est rendu au local de la SHLM à La Prairie. Âgé de plus de 80 ans, celui-ci s'exprime en un français plus que correct. Tout ému de revenir dans le village de sa jeunesse il était fort heureux de dire qu’entre eux, aujourd'hui encore, ils désignent La Prairie comme « leur chez-eux ».

Quel contraste avec les propos d'Adrien Arcand tenus dans le Patriote et s'exprimant en 1934 sur les Juifs de La Prairie.

Dans toutes les chroniques, les propos sont racistes et résolument méchants. Nous en citons quelques extraits.

Il prédit le pire au Dr J.-M. Longtin, maire de La Prairie pour : « Avoir léché les bottes du Juif, race déicide, ces sangsues collées au flanc de la population. »

Il blâme l'élu municipal : « Certain échevin du Fort-Neuf, plus bête que ses pieds, qui verse dans des théories condamnées par l'église. »

Il enjoint les cultivateurs : « Défendez votre bien, protégez-le en n'achetant jamais chez les Juifs qui depuis le Golgotha n'ont pas lâché prise; ils vendraient les vases sacrés de l'église s'ils le pouvaient. »

S'adressant aux citoyens de La Prairie il devient très explicite : « Il ne faut pas se laisser envahir par le cochon juif car, un jour, vous serez obligés de faire le grand nettoyage qu'a entrepris Hitler en Allemagne. »

« Luttez contre l'envahissement du Juif (Abraham Rother) pour le dépôt de bière, il faut restituer à un canadien-français ce qui vous revient de droit. »

En l'an 2000, les statistiques sur la population de La Prairie ne permettent pas d'identifier des citoyens d'origine juive dans notre ville. Nous avons cependant parmi nous quelques représentants d'ethnies visibles que nous côtoyons quotidiennement. Tout comme pour les Rother, l'intégration se fait en douceur.

Sources :

Fonds É. Choquet, Histoire sociale, p 10/3-7.6

Rother Joe, Témoignage oral, 2000

Linteau, Durocher, Robert, Histoire du Québec contemporain, Boréal Express, 1979.

- Au jour le jour, novembre 2000

Pierre Ganier, un pionnier de La Prairie

Samedi, le 16 septembre 2000, se tenait à La Prairie, au collège Jean de La Mennais, le rassemblement des familles Gagné et Bellavance d’Amérique inc. Cent trente personnes se sont réunies, ont visité le Vieux-La Prairie grâce à des visites guidées sous la direction de madame Claudette Houde.

Parmi les participants, mentionnons la présence du maire de La Prairie, monsieur Guy Dupré, du maire de Delson, monsieur Georges Gagné, du président de la S.H.L.M., monsieur Jean L’Heureux, et à la présidence d’honneur le frère Oscar Gagné, F.I.C.; sans oublier monsieur Robert Gagné, maître Jean Gagné, monsieur Aimé Gagné et son épouse Lucille. Soulignons aussi les membres du Comité organisateurs, et particulièrement monsieur Lionel Gagné, président, et son épouse madame Lucie Bilodeau, secrétaire, qui ont réussi à faire de cette journée une réalisation remarquable.

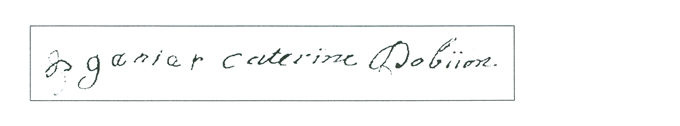

Et c’est à cette occasion que j’ai présenté un exposé ayant pour thème : Une histoire, Pierre Ganier, un pionnier de La Prairie, dame Catherine Daubigeon, son épouse et leurs treize enfants. Voici donc, en résumé, les principaux points de cet exposé :

De Saint-Cosme-de-Vair, plus d’une trentaine de personne en émigrèrent vers la Nouvelle-France, entre 1650 et 1662 à l’exception de Louis Gagné (vers 1644), et sûrement d’autres.

Le Perche c’est le royaume de l’arbre et de l’eau; c’est aussi une identité percheronne : c’est ainsi qu’Alain dira « je suis percheron c’est-à-dire autre que normal ».

Pierre Gasnier, l’émigré du Perche, arrive à la côte de Beaupré en 1653. Fils de Louis Gasnier et de Marie Launay, il a trois frères, Noël et Jacques qui assurent la descendance française et Louis (déjà mentionné) l’époux de Marie Michel. Pierre Gasnier a épousé vers 1639 Marguerite Rosée; ils ont eu des jumeaux, Jacques et Jean, décédés en bas âge, et trois autres fils, Louis, Pierre et Nicolas, qui viennent en Nouvelle-France. À leur arrivée, Marguerite Rosée met au monde une fille, prénommée Marguerite*.

Pierre Gasnier ne vivra que trois ans à la côte de Beaupré puisqu’il décède des fièvres lentes le 30 avril 1656 à l’âge de 46 ans. Alors, Marguerite Rosée prendra le canot pour se rendre à Montréal avec Pierre, Nicolas et Marguerite; Louis, ayant manifesté le souhait de rester chez son oncle Louis, prendra le surnom de Bellavance, devenant ainsi l’ancêtre des Bellavance.

Marguerite Rosée se remarie avec le rouennais Guillaume Étienne dit le Sabre et ils habitent une terre du premier rang de l’arrière-fief Saint-Joseph.

Parlons maintenant de Pierre Ganier, le fils de Pierre Gasnier et de Marguerite Rosée : c’est un milicien qui à dix-sept ans se porte volontaire à la milice de la Saint-Famille; il est membre de la XIIIe escouade et deviendra le plus ancien capitaine de milice connu à La Prairie.

Pierre Ganier, c’est un des premiers colons de La Prairie : en 1672 et en 1705, à la côte St-Jean dite La Borgnesse, en 1673, au village fortifié de La Prairie, en 1685, à la côte St-Lambert, en 1704 et 1706 à la côte Sainte-Catherine**.

Pierre Ganier, c’est aussi un marguillier : en 1687, 1694 et 1700. Et pour citer le professeur Louis Lavallée*** : « Pierre Ganier est l’un des premiers colons de La Prairie, marguillier, capitaine de milice et personnage très important de l’histoire de la Seigneurie que les jésuites estiment ».

Pierre Ganier, en 1723, lègue à la fabrique un capital de 500 livres dont les revenus annuels serviront à alimenter en huile la lampe du sanctuaire et ce à perpétuité.

Et c,est ainsi « que le 26 mars 1726, s’éteint à La Prairie, à l’âge de 81 ans, celui qu’on appelle le bonhomme Gaigner* ».

L’épouse de Pierre Ganier est Catherine Daubigeon, la fille de Perrine Meunier et de Julien Daubigeon, un défricheur. Remarquez que Catherine Daubigeon a eu une sœur aînée prénommée Jeanne et qui n’est pas venue au Canada (greffe Antoine Adhémar, novembre 1693). Le premier acte de mariage inscrit en latin par l’auvergnat Pierre Raffeix s.j. le 19 novembre 1670 est celui de Pierre Ganier et de Catherine Daubigteon; la cérémonie a lieu à la chapelle de la mission. Pierre Ganier et Catherine Daubigeon auront 13 enfants.

« À La Prairie, la seigneurie des jésuites a donc bien constitué pour ses habitants, en majorité paysans, une unité de vie et de lieu au sein de laquelle ils ont peu définir leur sentiment d’appartenance qu’ils n’ont pas manqué d’affirmer à divers moments*** ». Pierre Ganier en fut un pionnier.

Marie Gagné, B.A., B.Sc., M.Sc.

membre de la SHLM

Ouvrages majeurs consultés :

* Gagné Robert, Instrument de recherche concernant Pierre Ganier fils de Pierre Gasnier et Marguerite Rosée, juin 1994.

** S.H.L.M., recherche assistée avec madame Patricia McGee Fontaine.

*** Lavallée Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, étude d’histoire sociale, McGill-Queen’s University Press, 1992.

- Au jour le jour, novembre 2000

J’ai lu pour vous!

John Demos

Une captive heureuse chez les Iroquois (Histoire d'une famille de Nouvelle-Angleterre au début du XVIIIe siècle), Les Presses de l'Université Laval, 1999, 355 pages.

Ce récit authentique, fascinant et fort bien documenté débute à Deerfield, Massachusetts, le 29 février 1704, soit quelques années après la Grande Paix de Montréal, et s'achève pour ainsi dire à Kahnawake le 26 novembre 1785. Au cours de la guerre de la ligue d'Augsbourg (1689-1697), le petit village de Deerfield au nord du Massachusetts subira à six reprises des attaques directes menées par les Français et par les « Indiens des Français ». Après une courte accalmie, une seconde guerre intercoloniale, la guerre de la Succession d'Espagne (1702-1713), menace à nouveau la petite communauté où habitent John Williams et sa famille, éminent et influent pasteur puritain de la Nouvelle-Angleterre.

Une expédition d'une cinquantaine de Français et de quelque 200 Indiens, dont des Mohawks de Kahnawake, foncent sur Deerfield en février 1704. Le « massacre » fera 48 tués chez les Anglais et 112 captifs, dont John Williams et ses cinq enfants, qui seront ramenés vers le Canada.

Une vingtaine, surtout des femmes et de jeunes enfants, ne survivront pas à une marche longue et accablante de plusieurs jours vers le nord. De plus, John Williams ignore qu'il était visé par l'attaque puisqu'il est destiné à servir de monnaie d'échange contre un personnage clé pour les Français, lequel est déjà détenu dans une prison de Boston. Parvenus en Nouvelle-France, Williams et au moins trois de ses enfants passeront aux mains des Français pendant que Stephen (neuf ans) et Eunice (sept ans) sont gardés par les Indiens. Après une aventure de 14 mois chez les Indiens, Stephen terminera sa captivité avec son père dans un village français à l'est de Québec.

Eunice appartient désormais aux Mohawks de la mission de Kahnawake.

Comme pasteur et comme père, John Williams est fort inquiet. Pasteur puritain venu « civiliser » les « sauvages », il se voit maintenant directement aux prises avec les Français et la religion des papistes. Pire encore, sa petite Eunice est captive chez les « sauvages » catholiques où les Jésuites jouissent d'une influence déterminante.

Après de nombreux envois d'émissaires et des mois de négociations qui permettront des échanges et le rachat de prisonniers, en novembre 1706 John Williams rentre à Boston avec deux de ses enfants. À la fin de 1707 sa réinstallation à Deerfield est terminée : maison reconstruite, reprise des cultures, remariage et famille réunie à nouveau. Une seule ombre demeure : Eunice est toujours retenue chez les Mohawks.

La diplomatie, les intermédiaires ayant des contacts nombreux et importants avec les Indiens du nord, dont les Schuyler d’Albany, les offres d’échange ou de rachat de prisonniers; bref aucune des interventions en faveur d’Eunice ne réussirent à la ramener parmi « les siens ».

Pire encore, en 1712, Williams reçoit un coup terrible, il apprend le mariage d’Eunice avec un Indien. Au printemps de l’année suivante John Schuyler obtient de la rencontrer à Kahnawake. Rien n’y fait, malgré les supplications et le souvenir de ses frères et de ses sœurs, Eunice, qui d’ailleurs ne comprend plus l’anglais, refuse net de retourner en Nouvelle-Angleterre.

Dans un chapitre qui ressemble à un petit cours d’ethnographie amérindienne, John Demos consacre plusieurs dizaines de pages à expliquer comment les Indiens traitaient et considéraient les captifs qui finissaient par devenir des leurs. L’auteur situe également le contexte des relations entre les Mohawks, les Français, les Anglais et les Hollandais sur un arrière-fond de guerres et de traite des fourrures. Ainsi on comprend beaucoup mieux pourquoi Eunice est devenue en quelque sorte une « véritable Mohawk » et comment l’apport de sang nouveau, celui des captifs, dans la communauté de Kahnawake et ailleurs, explique aujourd’hui l’apparence extrêmement variée (e.g. yeux bleus, cheveux roux) des autochtones.

Demos analyse à travers de nombreux sermons les angoisses et les déchirements de John Williams face à sa fille « perdue ». Il mourra sans l’avoir jamais revue.

Après plus de trente ans au Canada, Eunice consentira enfin à une visite en Nouvelle-Angleterre. Elle reprendra contact avec son frère aîné Stephen qui, devenu pasteur comme son père, traitera lui aussi sa sœur comme une captive perdue parmi les papistes. Déchiré entre ses sentiments et ses principes religieux, dans un esprit de « rachat », il usera de pressions de toutes sortes et d’arguments financiers pour convaincre Eunice de revenir chez les Williams et sauver son âme.

Un drame historique et humain d’une grande ampleur. À lire absolument si l’on veut connaître le dénouement…

Bonne lecture!