- Au jour le jour, mai 2001

Un Canadien participe à la guerre de Sécession (suite)

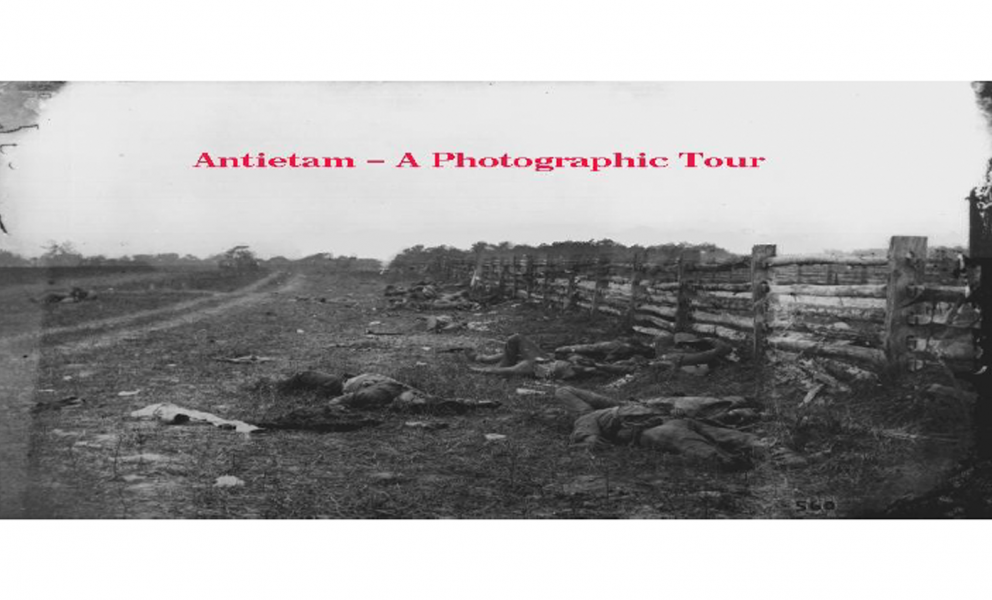

Les pertes lors de la bataille de West Woods furent considérables dans les deux camps. Aucun des deux camps ne traversa la clôture. Aussi, il est à noter que durant la bataille à Antiétam, les deux armées n'ont pu compter sur des soins médicaux, pour soigner les blessés. La plupart décédèrent sur le champ de bataille. L'aide médicale arriva deux jours après la bataille. Jérôme fut parmi les chanceux qui survécu.

|

Union |

Confédération |

||

|

Troupes engagées |

Nombre de victimes |

Troupes engagées |

Nombre de victimes |

|

5400 |

2200 |

9000 |

1850 |

Après l’attaque, Jérôme fut soigné à l’hôpital général de Frédérick, au Maryland. Le 19 janvier 1863, il reçut un certificat d’invalidité de l’armée des États-Unis. La même année, soit le 25 novembre 1863, il épousa Éléonore Prosper à l’église catholique St-Mary dans le comté de Clinton, dans l’état de New York.

Le 12 janvier 1865, trouvant qu’il n’avait pas assez fait pour la libération du Sud, il s’enrôla de nouveau et cela, malgré la blessure qu’il avait subie. Il demeura dans l’armée jusqu`à la fin de la guerre et survécut.

Jérôme eu neufs enfants entre 1864 et 1878. Après la guerre il travailla comme ingénieur aux États-Unis ou il demeura jusqu’à sa mort le 24 octobre 1902.

Si Émilien Hertaut a changé de nom enjoignant l’armée américaine fort probablement afin de faciliter la prononciation de son nom. Lors de recherches en généalogie, nous retrouvons souvent cette façon de faire et les nouveaux noms sont souvent méconnaissables. Aujourd’hui les descendants d’Émilien (Jérôme Carto) Hertaut, porte le nom de Carto.

En Conclusion, l’histoire nous démontre qu’il n’y pas de frontière quand la liberté est en jeu.

Lors de cette guerre qui dura près de cinq ans, 600,000 soldats et civils y connurent la mort. On compta plus de 5 milliards (de l'époque) de dommage matériel, sans compter le nombre de blessés. Tel fut le prix à payer pour la libération de 4 millions d’esclaves.

- Au jour le jour, mai 2001

Bref historique du régime municipal (suite)

STRUCTURES DE l’ADMINISTRATION MUNICIPALE

L’on retrouve dans les municipalités, comme dans l’entreprise privée, deux niveaux administratifs ou processus distincts intimement liés, à savoir :

a. Le processus décisionnel qui est de la responsabilité du conseil composé du maire et des conseillers élus et représentant la population.

b. Le processus opérationnel qui relève de la direction générale et des directeurs de services.

Le partage des pouvoirs n'est pas toujours facile à délimiter entre les élus et les fonctionnaires. Les élus ayant le pouvoir d'orientation et de décision et les fonctionnaires celui d'application et de gestion quotidienne auprès de la population.

Cette même population à souvent tendance, hélas à mettre à contre-pieds ces deux pouvoirs utilisant l'un et l'autre ou l'un contre l'autre selon ses besoins du moment.

En l’absence d’une politique administrative bien définie, il est essentiel de maintenir une très grande confiance mutuelle entre le Conseil, la direction générale et les directeurs de services. Sans cela l’administration devient « un système de gestion par conflit » dans lequel personne ne trouve d’affinités.

La tâche d’élu n’est pas facile : elle est extrêmement lourde de responsabilités. Aussi l’élu doit-il saisir et comprendre à fond la planification, connaître la capacité financière de sa ville et pouvoir discerner et choisir les priorités. Tout en étant à l’écoute continuelle des contribuables, c’est à dire de ses électeurs, il est nécessaire pour l’élu d’orienter la volonté populaire, par des explications et des informations pertinentes et complètes, vers les priorités qu’une planification sérieusement étudiée, sans partialité et affection laissera ressortir.

Le Conseil a cependant besoin et doit compter sur une direction générale forte et de hauts fonctionnaires qualifiés.

La fonction publique étant comme les racines d’un arbre, elle doit posséder les qualités nécessaires à permettre une croissance harmonieuse et l’épanouissement de la volonté populaire et politique dans les services offerts.

Monsieur Roch Létourneau, directeur général de la Ville de Sherbrooke, compare la fonction publique au moyeu d’une roue. Pour que le mouvement soit doux et régulier, il doit être solide, bien centré et bien aligné.

- Au jour le jour, mai 2001

Brunch annuel

Dimanche le 3 juin à midi

Restaurant Au Vieux Fort, 2e étage

120 chemin de Saint-Jean, La Prairie

Coût : $22 par personne (Incluant taxes et services)

Pour information : (450) 659-1393

Amenez vos parents et amis !

N.B. Les billets sont en vente à la Société historique au : 249, rue Sainte-Marie, La Prairie.

- Au jour le jour, mai 2001

Mot du président/Word from the chairman of the board

Chers membres, amis et bénévoles de la Société historique de La Prairie. Presque 30 ans bientôt que la Société a vu le jour. Sans votre contribution, rien de ceci n’aurait été possible. Durant toutes ces années, nous avons pu compter sur vous pour continuer le travail et réaliser les rêves de ceux qui ont contribué avec succès à la création et au maintien de la Société.

Merci encore pour votre continuel support qui nous aide à préserver le passé pour que les générations présentes et futures puissent connaître leur histoire et leurs origines.

Aussi, une pensée chaleureuse pour l’une de nos pionnières, Madame Claudette Houde. Travailleuse acharnée depuis plusieurs années, en plus de siéger au conseil d’administration comme vice-présidente, Mme Houde est présentement en convalescence suite à une chirurgie. Au nom de tout le conseil d’administration, je désire lui souhaiter un prompt rétablissement.

Je profite de cette occasion pour vous inviter à notre brunch annuel qui aura lieu le 3 juin prochain. Vous trouvez dans cette édition toute l’information concernant cette activité. Chaque année, nous sommes heureux de vous rencontrer lors de cette amical brunch dans une ambiance de détente.

Dear members, friends and volunteers of the Société historique de La Prairie de la Magdeleine! Since it was founded nearly 30 years ago, we have been able to count on you to continue the work and develop the drems of those who have contributed to its successful creation and its perpetuation. Without your involvement, none of this would have been possible.

Thank you again for your continuous support in preserving the past, so the present and future generations will benefit and know more about their past and origins.

Also, I would like to express a special thought for one of our esteemed pioneers: Mrs Claudette Houde. A relentless worker who has dedicated a major part of her life to a cause she believed in and serving as one of the two vice-chairmen of the board, Mrs Houde is now recovering from surgery. On behalf of all us, I wish her a best and a prompt recovery.

I take this opportunity to invite you to our annual Brunch that will be held on June 3rd, 2001. You will find the complete information regarding this event further in this edition. We would be happy to meet you in this friendly and relaxed atmosphere.

Jean L’Heureux, président/chairman

- Au jour le jour, mai 2001

SHLM Nouvelles

À la découverte de nos ancêtres

Si vous désirez partager avec nos lecteurs une histoire sur vos ancêtres, veuillez nous faire parvenir un texte d’une page.

Il nous fera plaisir de la publier dans notre journal mensuel.

Qui sait, peut-être découvrirez-vous des liens de parenté avec nos lecteurs!

In search of our ancestors

If you wish to share with us a story about your ancestors, please provide us with a text (one page maximum).

We will be pleased to publish it in our monthly bulletin.

Who knows, you might discover relatives within our readers.

Urgent, la SHLM est à la recherche d’un trésorier bénévole

Exigences du poste

- Posséder des connaissances comptables nécessaires à la rédaction des états financiers.

- Aimer l’histoire et le bénévolat.

- Connaissance de l’ordinateur et du logiciel «Simple comptable».

Bénévolat dans un milieu agréable.

Soutien administratif pour les affaires courantes.

Où se cache-t-il ce trésor…ier

- Au jour le jour, mai 2001

Un Canadien participe à la guerre de Sécession

Au fil des siècles, l’homme a dû se battre au nom de la liberté. Dans la plupart des guerres, l’enjeu principal était la libération. Que ce soit pour la religion, la liberté d’expression ou tout simplement, la libération d’un peuple

De Moïse, aux chrétiens de Rome, en passant par l’indépendance de l’Écosse ou aux grandes guerres mondiales, des hommes courageux se sont battus pour conserver cette liberté si chère à tous.

Dans cet article, je désire parler d’un Canadien qui fit preuve de courage et de ténacité dans sa lutte pour la liberté. Au cours de recherches généalogiques, j’ai découvert qu’un bon nombre de Canadiens avaient participé à la guerre civile des États-Unis (Guerre de Sécession opposant le Nord et le Sud) qui dura du 12 avril 1861 au 26 mai 1865.

L’enjeu de cette guerre était l’abolition de l’esclavagiste dans le sud des États-Unis. Parmi les Canadiens qui y ont combattu, Jérôme Carto, joignit l’armée américaine en même temps que son frère Jacques, pour assurer la libération des esclaves.

Jérôme Carto est né Émilien Hertaut le 29 décembre 1824, dans la paroisse de St-Joseph de Chambly. Il s’engagea le 16 octobre 1861 à l'âge de 36 ans. Il fut enrôlé dans un régiment d’infanterie à Plattsburgh, New York, à titre de soldat volontaire et ce, pour une période de deux ans. Le 17 septembre 1862, Jérôme fut blessé à une main et perdu 2 doigts à la bataille d’Antiétam dans l’état du Maryland.

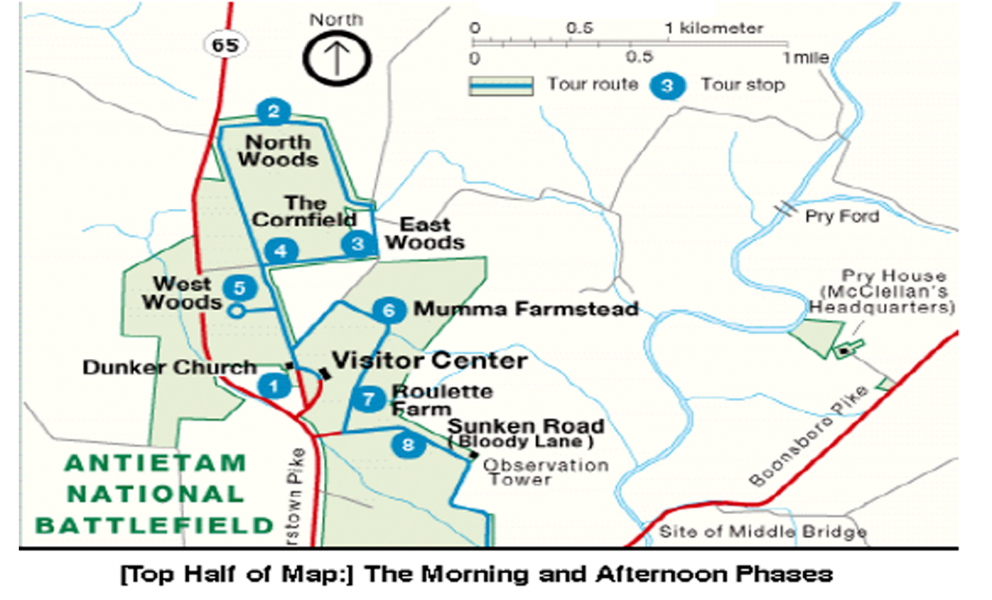

Le 34e régiment d’infanterie de New York, dans lequel Jérôme servait, était dirigé par le colonel A. Suiter. Lors de la journée fatidique du 17 septembre 1862, le 34e régiment se rendit à Frederick city, puis à South Mountain et Antietam, dans l'état du Maryland. Ils ont avancé jusqu’au ruisseau d’Antietam malgré que les hommes étaient épuisés après une marche de 12 jours. Ils se sont battus à West Woods (voir carte jointe).

Le 2e corps, dirigé par le brigadier général John Sedgwick, se porta au secours du 34e. Cet appui au 34e régiment du colonel A. Suiter leur fut presque fatal. Dès que la nouvelle ligne de défense fut brisée, par les rebelles, ceux-ci prirent avantages de la situation. Sedwick donna l’ordre d’attaque. Il reçu une balle et fut blessé sérieusement dans le cou et au poignet. Le 34e régiment échappa de justesse à la destruction. Il changea de cap à un mille et demi plus loin et dû faire face à une autre bataille sanglante. Lors de cette attaque, qui visait à faire rabattre les forces confédérées sur leur flanc droit, le général unioniste John Sedgwick perdu 32 hommes, 109 furent blessés et 9 manquant

Jérôme fut blessé durant cette bataille. (Voir photo d’archives du champ de bataille autre page).

- Au jour le jour, mai 2001

Bref historique du régime municipal

Suite à la nouvelle loi sur les fusions municipales, volontaires ou involontaires, nous avons pensé vous présenter un bref historique du système municipal.

C’est le premier juillet 1855 qu’apparaît le régime municipal avec l’entrée en vigueur de la loi prénommée : « L’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada ». Ce régime est basé sur les paroisses et les cantons, c’est-à-dire sur des structures vécues par les citoyens.

L’administration est confiée à un conseil composé des maires dans le cas des conseils de comté et, pour les conseils locaux, à une assemblée composée de sept conseillers élus ou nommés. La loi prévoit aussi que certaines tâches de l’administration seront confiées à des officiers municipaux, particulièrement au secrétaire trésorier. La composition de ces conseils n’a pas évolué beaucoup depuis; cependant les préoccupations ne sont pas les mêmes. L’importance première à cette époque était les voies de communication, les routes, traverses, chemins de fer, ponts, etc.; d’ailleurs le titre de la loi est bien pertinent et indicateur.

Les Conseils de comté avaient la responsabilité d’entretenir une cour de justice, une prison et un bureau d’enregistrement des actes ainsi qu’une voûte à l’épreuve du feu pour la conservation de ces actes.

La loi fut modifiée en 1860 et le Code municipal de la Province de Québec entre en vigueur le 2 novembre 1871. On voit apparaître alors de nouveaux pouvoirs. Les conseils peuvent faire des règlements.

La Loi sur les Cités et villes date de 1903. C’est en fait une refonte de toutes les lois spéciales qui avaient créé les cités et villes avant 1876, une vingtaine environ, et de la Loi de 1876 dite: « Acte des clauses générales des corporations de villes ».

Source: Revue Municipale décembre 1980

- Au jour le jour, avril 2001

À surveiller dans notre prochain numéro

- Des informations plus détaillées sur notre brunch annuel

- Un bilan de l’activité : «Dialogue avec l’histoire» par Charles Beaudry

- Au jour le jour, avril 2001

Cataclysmes naturels au 18e siècle dans la vallée du Saint-Laurent (suite)

La population de La Prairie fournissait des domestiques salariés aux missions de l’Outaouais et des «congés de traite» permettaient également aux fermiers de revenir à la maison avec une intéressante somme d’argent.

La Seigneurie de La Prairie a connu au 18e siècle une croissance démographique qui se situait à 200% de la croissance canadienne. Il devait y avoir plusieurs bonnes raisons d’y vivre !

Mentionnons en terminant certains autres événements naturels que la population de La Prairie a vécus :

- En 1733, à l’automne, un tremblement de terre secoue la Nouvelle-France pendant 40 jours.

- En 1728, les sauterelles pullulent dans les champs et dévastent les récoltes.

- La comète de Halley passe dans le ciel de Montréal le 1er avril 1758.

Sources :

Provencher, Jean, Chronologie du Québec, 1534-1995, Les Éditions du Boréal, 1991, 361 pages.

Hamelin, Jean, Économie et société en Nouvelle-France, Presses de l’université de Laval, 137 pages.

- Au jour le jour, avril 2001

Le merveilleux sirop des Sœurs de la Providence (suite)

Dans son argumentation, l’auteur du pamphlet démontre les bienfaits apportés par l’action gratuite des Sœurs de la Providence permettant d’éviter aux méchants capitalistes la taxe des pauvres telle qu’on la connaissait à cette époque en Angleterre. Il évalue même à 24 000, 00 $ ce que les sœurs sauvent annuellement au gouvernement de la province par les soins aux aliénés qu’elles dispensent gratuitement. De plus, le total de leurs œuvres gratuites est évalué au-delà de 160 000,00 $, ce qui pour l’époque constitue une somme fort appréciable. L’auteur va même jusqu’à donner le détail de toutes les œuvres gratuites des sœurs. On y apprend entre autres que l’enseignement aux enfants pauvres pendant une année est évaluée à 10,00 $ par enfant, un repas à 20 cents, une visite à domicile aux malades 25 cents, le logement des malades incluant la nourriture et les soins à 20,00 $ par année, etc. Cela démontre bien l’importance qu’avaient les communautés religieuses avant l’arrivée de l’État-providence.

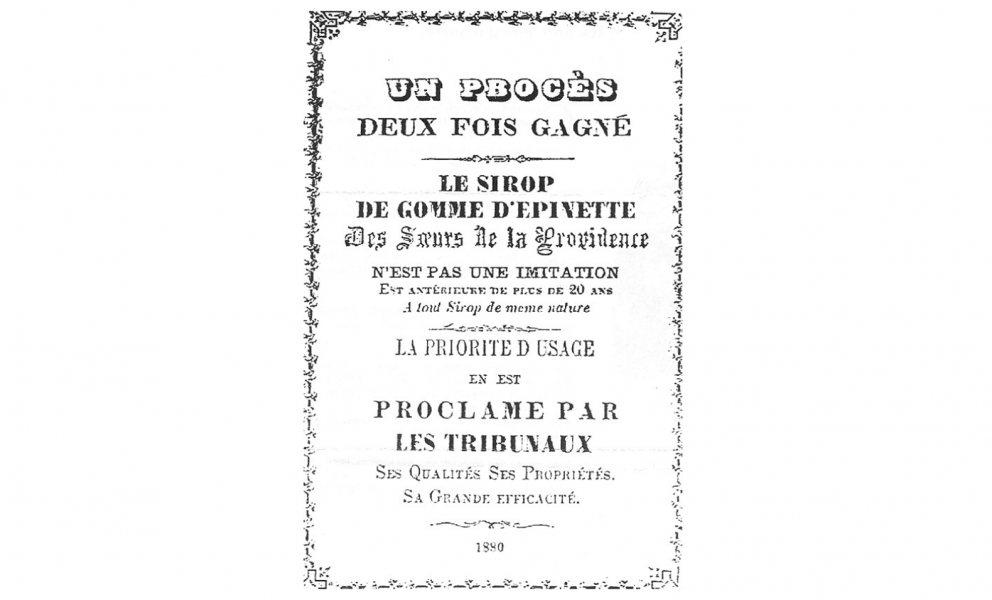

Après avoir mis en lumière l’action bienfaitrice des Sœurs de la Providence, l’auteur du pamphlet s’attarde au procès intenté par les fabricants du sirop Grey. Parmi les arguments avancés par les poursuivants, il y avait la priorité d’usage. Or, le procès a clairement démontré que la fabrication du sirop de gomme d’épinette des sœurs était antérieure d’au moins 29 ans à celui de Grey. La communauté avait acquis la recette de la Sœur Frigon de l’Hôtel-Dieu de Montréal dès 1830, tandis que la recette du sirop de Grey avait été composée en 1859 seulement. Le sirop des sœurs n’était donc pas une copie. Tant par le goût, la couleur et la composition, le sirop des Sœurs de la Providence était distinct du sirop de Grey. En effet, le produit des sœurs était un sirop composé, soit fait de gommes d’épinette de plusieurs sortes ; tandis que celui de Grey était fabriqué avec de la gomme d’épinette rouge seulement.

Les poursuivants alléguaient aussi que la marque de commerce du sirop des sœurs copiait celle de Grey. Encore une fois, les avocats de la défense purent démontrer facilement le contraire. Aussi bien le nom que l’étiquette, la bouteille, le cachet et l’enveloppe qui emballait la bouteille étaient différents de celui du poursuivant. Après un jugement favorable de la Cour supérieure du Bas-Canada donnant raison aux sœurs, les poursuivants ont porté la cause devant le tribunal d’Appel pour être déboutés encore une fois. Les auteurs de la campagne de dénigrement faisaient valoir que les sœurs avaient perdu leur cause devant le Conseil privé de Londres (lequel était le plus haut tribunal d’appel du Canada jusqu’en 1949). Toutefois, cette dernière allégation s’est avérée fausse par la suite, aucune démarche n’ayant été entreprise auprès de cette instance.

Le seul point faible de la défense était que la charte constituant la communauté des Sœurs de la Providence ne permettait pas légalement aux religieuses de faire du commerce. Celles-ci ne purent ainsi poursuivre le fabricant du sirop Grey pour les dommages encourus. Toutefois, la Législature québécoise adopta une loi au mois de septembre 1876 qui conféra tous les pouvoirs nécessaires aux sœurs afin qu’elles puissent poursuivre la vente et la fabrication de leur médicament contre la toux.

Ainsi, un simple fragment de bouteille exhumé lors d’une fouille archéologique nous a incité à plonger dans notre passé pour découvrir une époque révolue où les communautés religieuses assumaient un rôle social très important. Il met aussi en lumière un moment de notre histoire où l’entreprise privée contestait certains aspects de ce rôle. On pourrait faire un rapprochement avec l’actuel débat entourant la privatisation des soins de santé.