- Au jour le jour, septembre 2001

La grande paix de 1701 (Partie 4)

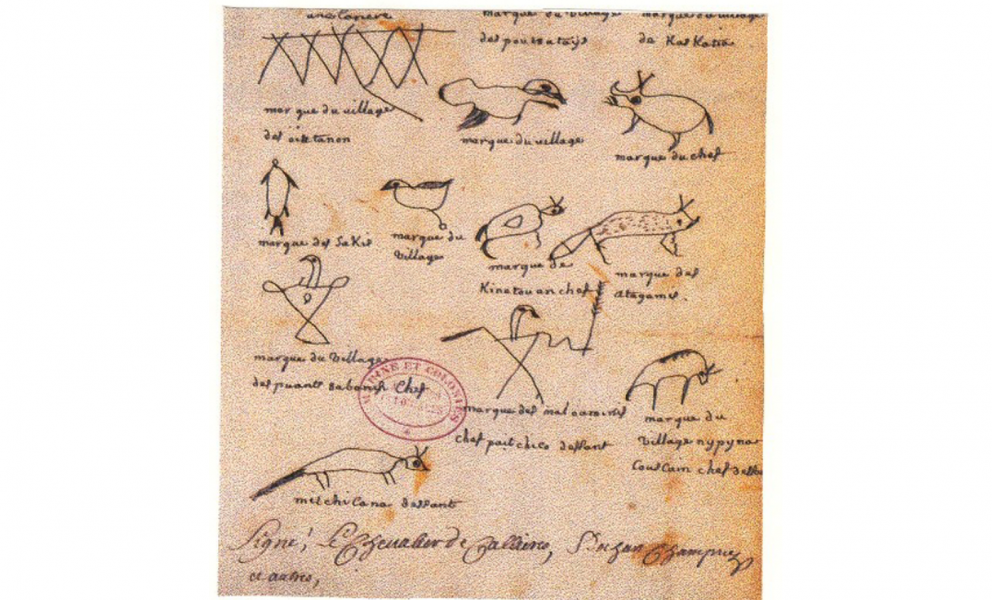

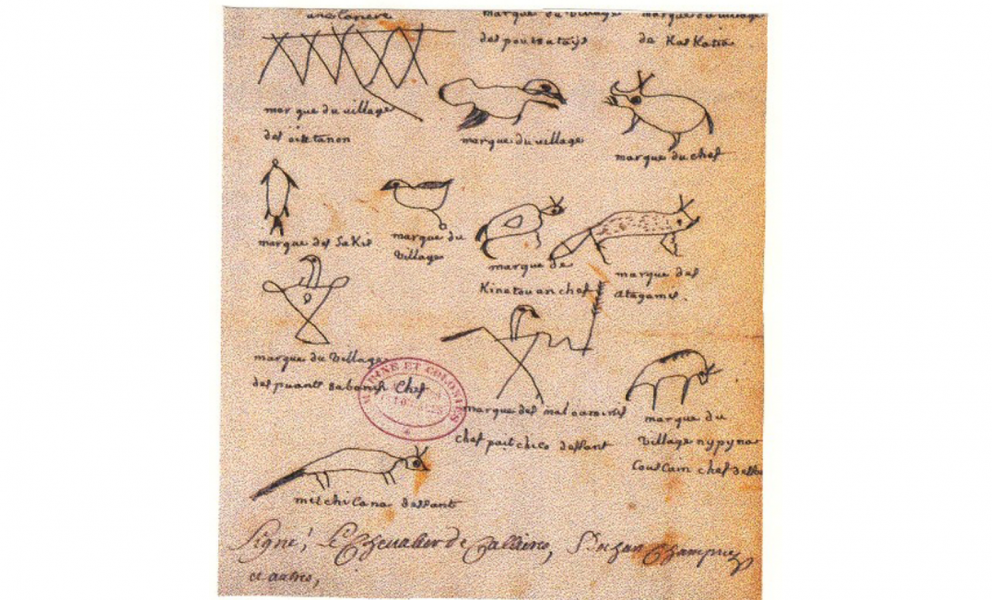

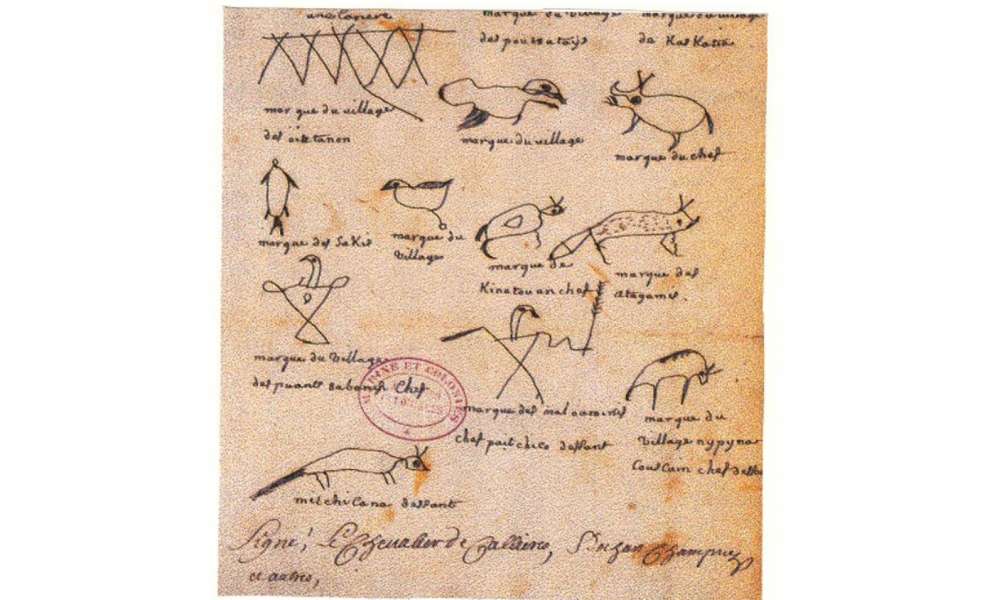

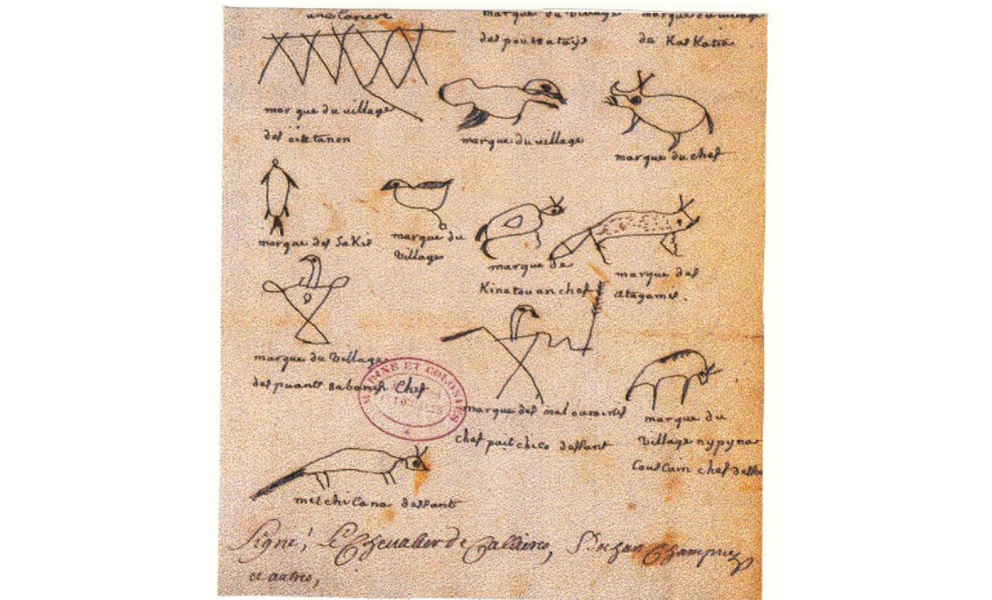

Finalement, le 4 août 1701 un traité est signé entre 39 chefs amérindiens et les Français. Les Agniers arriveront vers le 9 août et se rallieront finalement à l'entente. Les nations signataires renoncent à se faire la guerre et se considèrent comme alliées ou à tout le moins comme amies. De plus, elles s'entendent sur le libre accès aux territoires de chasse situés au nord du lac Ontario et à l'ouest de Détroit. Les signataires reconnaissent le gouverneur Callière comme médiateur dans le cas où un conflit les opposerait. La Nouvelle-France peut respirer, son influence parmi les nations amérindiennes du Nord-Est américain s'en trouve consolidée. Le principal ennemi maintenant est l'Anglais…

Pour en savoir plus, je vous invite à notre prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 19 septembre à 20h00. Nous verrons avec plus de détails les événements de l'année 1701 et nous découvrirons ses principaux acteurs.

- Au jour le jour, septembre 2001

La grande paix de 1701 (Partie 3)

Les Agniers ou Mohawks constituent parmi la confédération iroquoise la nation qui est la plus hésitante, car elle se trouve la plus près des Anglais et craint de perdre son rôle d'intermédiaire entre ces derniers et les autres nations amérindiennes. De leur côté, les colonies anglaises voient d'un mauvais œil ces négociations. Considérant les Iroquois comme sujets anglais, ils trouvent que les Français outrepassent leurs droits en négociant un traité de paix séparé avec ceux-ci. Les pressions des Anglais de la colonie de New-York n'empêcheront pas le rapprochement entre les Français et les nations iroquoises. Frontenac maintient fermement sa politique, il continuera la guerre avec les Iroquois s'ils ne signent pas un traité avec les Français. Désobéissant aux ordres du roi de France, il maintient le fort Frontenac à l'entrée du lac Ontario à deux pas de l'lroquoisie. Toutefois, il ne verra pas l'aboutissement de son œuvre, car le vieux lion mourra en 1698. Son successeur Louis-Hector de Callière poursuivra avec la même détermination la politique de Frontenac.

C'est donc dans un climat d'incertitude que commencent les pourparlers de paix qui mèneront au traité de 1701. Malgré les interdictions du gouverneur de la colonie de New-York, des discussions s'engagent en 1699 entre le chef onontagué Teganissorens et Paul Lemoyne de Maricourt, un des quatre fils de Charles Lemoyne. La remise des prisonniers iroquois détenus en Nouvelle-France est au cœur des débats. Les Anglais aimeraient bien que les négociations se déroulent à Albany où ils pourraient servir d'intermédiaires. Toutefois, les Français maintiennent leur position: les négociations doivent se dérouler entre les Iroquois et les Français sans l'intervention des Anglais. Les Iroquois catholiques useront aussi de leur influence afin de faire pencher la balance en faveur des Français. Suivent alors de nombreuses consultations entre les cinq nations iroquoises. Les palabres ont lieu à Onontaé, la capitale de l'lroquoisie qui se trouve au cœur du pays des Onontagué. Les Anglais surveillent de près ces événements en y dépêchant des émissaires dont Peter Schuyler qui avait mené l'attaque contre La Prairie en 1691. Seulement quatre des cinq nations iroquoises sont favorables aux négociations de paix. Les Agniers (Mohawks) préfèrent se ranger du côté des Anglais. Pendant ce temps, arrivent d'Europe de mauvaises nouvelles pour Callière. Les rois de France et d'Angleterre ont d'un commun accord nommé des commissaires pour régler la question du statut des Iroquois. De plus, ils demandent tant à Callière qu'au gouverneur de New-York Bellomont de désarmer les Indiens et de maintenir la paix entre eux. Comme Frontenac dans le passé, Callière ne suivra pas la politique de Louis XIV à la lettre. Pour une fois que la Nouvelle-France a la possibilité de régler le problème iroquois, elle ne laissera pas passer une telle occasion. Le nouveau gouverneur reste ferme dans ses positions face aux Iroquois. Ce n'est pas la première fois que la politique échafaudée en Europe ne tient pas compte des réalités nord-américaines. Les Indiens alliés continuent donc à maintenir la pression sur les Iroquois en attaquant des groupes de chasseurs. Sans qu'on en ait la preuve, il est fort probable qu'ils soient encouragés par Callière.

C'est pendant l'été de 1700 que le sort du futur traité se décidera. La pression militaire soutenue tant au nord qu'à l'ouest par les nations alliées des Français a fait son œuvre. Voyant que les Anglais ne peuvent forcer la main des Français, quatre des nations iroquoises (Tsonnontouans, Goyogouins, Onontagués et Onneiouts) s'engagent résolument dans le processus de paix. Plusieurs rencontres ont lieu tant dans le pays des Iroquois qu'à Montréal. Au mois de septembre 1700, Callière donne rendez-vous aux nations amérindiennes pour l’année suivante. Un accord préliminaire est signé, prélude au document de la grande paix de 1701.

- Au jour le jour, septembre 2001

La grande paix de 1701 (Partie 2)

Les Iroquois, encouragés par les Anglais, ripostent en 1689 par l’attaque dévastatrice de Lachine et des environs de Montréal. Ce qui provoque alors une escalade des conflits d’autant plus que la France et l’Angleterre sont maintenant en guerre. Frontenac, qui est de retour cette même année, change la stratégie militaire de ses prédécesseurs en utilisant la méthode amérindienne de guérilla, stratégie à laquelle les Canadiens (Français nés au Canada) sont habitués. Cette nouvelle approche connaît un succès certain. Les Français attaquent en plein hiver Schenectady à l’ouest d’Albany ainsi que trois autres villages frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Les Anglais organisent des expéditions par terre et par mer en attaquant Québec et le sud de Montréal en 1690 ainsi que La Prairie en 1691.

Des années de guerres incessantes ont maintenant épuisé les nations iroquoises qui ne veulent plus servir de mercenaires pour les Anglais. Le nombre de leurs guerriers est passé de 2 550 en 1689 à 1 230 en 1698. Selon la compréhension de Frontenac, le traité de Ryswick qui met fin à la guerre de la ligne d’Augsbourg signé entre la France et l’Angleterre en 1697 n’inclut pas les nations iroquoises. Interprétation que le gouverneur Bellomont de la colonie de New-York ne partage pas. Les tentatives des Français pour négocier une paix séparée avec les nations iroquoises seront vivement contestées par les autorités coloniales anglaises qui useront de toute leur influence auprès des Iroquois pour faire avorter le projet. Le point en litige est de première importance pour l’avenir des nations européennes en Amérique du Nord. Les Iroquois forment-ils des nations indépendantes ou sont-ils sous juridiction anglaise? Les Français ont tout à gagner de la neutralité des Iroquois lors des prochains conflits entre la France et l’Angleterre. Pour les Anglais, les Iroquois leur servent de rempart contre l’ennemi français. Les Iroquois pris entre les deux puissances européennes hésitent longuement avant de s’engager dans un processus de paix avec les Français. De nombreuses tractations auront lieu pendant les trois années précédant le traité de 1701. Finalement, les Iroquois doivent se rendre à l’évidence, face à la coalition des Français et de leurs nombreux alliés amérindiens, ils ont perdu l’avantage qu’ils avaient dans la première moitié du 17e siècle. De plus, ils s’aperçoivent que les Anglais se servent d’eux comme mercenaires et qu’ils ne les soutiennent pas toujours comme promis lors des conflits. Voilà pourquoi les Cinq-Nations sont maintenant plus que jamais prêtes à négocier la paix avec les Français.

Les ambassadeurs des Cinq-Nations relancent donc le processus de négociation en 1699 qui mènera au traité de 1701. Les Français ont avantage à négocier la paix avec la confédération iroquoise, car ils savent très bien que la guerre va incessamment reprendre avec l’Angleterre. Ils veulent s’assurer de la neutralité des Iroquois lors du prochain conflit. Toutefois, les alliés amérindiens ne sont pas aussi favorables, car ils sont maintenant en position de force face à leur vieil ennemi. De plus, ils doutent de la sincérité des démarches des Iroquois, mais d’un autre côté, ils ont peur que les Français signent une paix séparée avec la confédération iroquoise. Les nations des Grands Lacs ne peuvent se permettre de perdre l’appui des Français qui leur ont assuré la suprématie militaire sur les Iroquois. On voit donc apparaître les deux points principaux sur lesquels se dérouleront les futures négociations : l’inclusion des nations alliées aux Français dans le traité et la neutralité des Iroquois dans un futur conflit entre la France et l’Angleterre. En respectant l’indépendance des nations iroquoises, les Français possèdent un avantage sur les Anglais qui voient ces dernières comme faisant partie de leur juridiction.

- Au jour le jour, septembre 2001

Activités archéologiques 2001 (suite)

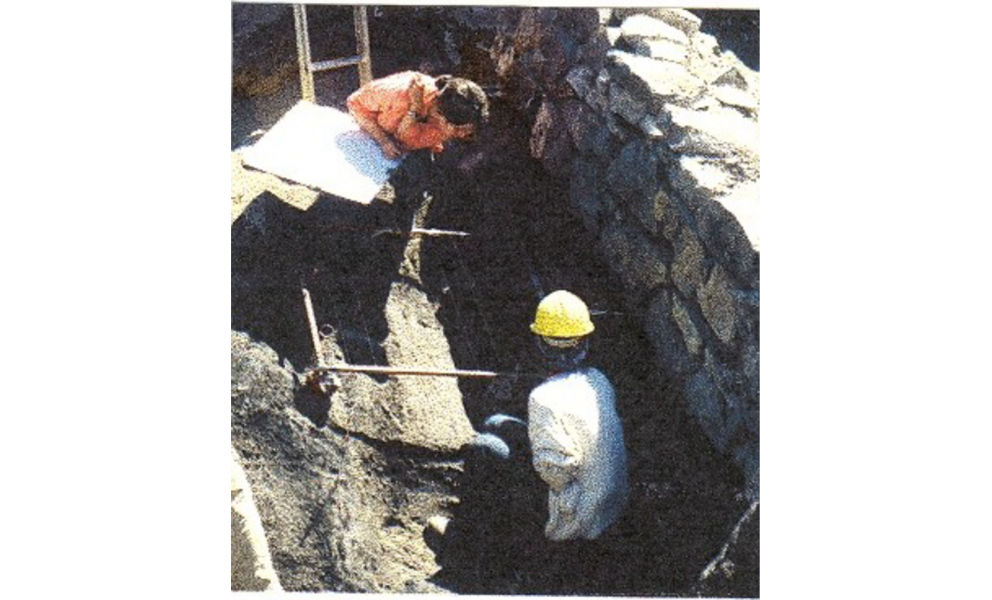

La présence amérindienne est de nouveau attestée cette année par la découverte de 6 bifaces en pierre (chert Onondaga) et de nombreux tessons de poterie. Selon les premières analyses, ces témoignages remontent à la période que les préhistoriens nomment le sylvicole inférieur (ca. 2400 à 3000 ans avant aujourd’hui). Notons que ce n’est pas la première fois que les archéologues retrouvent de tels vestiges à La Prairie. Jusqu’à maintenant cependant, on n’a pas retrouvé de témoignages préhistoriques plus récents de la présence amérindienne (sylvicole supérieur ou iroquoien). La seconde intervention située près de la résidence La Belle Époque a permis de mettre au jour les vestiges de l’ancienne maison de la veuve Leborgne probablement construite au 18e siècle. Celle-ci avait été acquise par les Sœurs de la Providence lors de leur arrivée en 1846. Le fait marquant de cette intervention est la découverte du mur de fondation du manoir seigneurial des Jésuites. Il longe l’extérieur du mur de la résidence des Sœurs de La Providence. De plus, une structure circulaire comprenant des vieilles briques de style français semble indiquer la présence d’un ancien four à pain encastré dans les murs. Une autre opération située à l’arrière de La Belle Époque a permis de dégager une partie du bastion nord-ouest de l’ancienne palissade qui entourait le village de La Prairie. Les quatre coins des fortifications ont donc été dégagés par les archéologues, ce qui nous permettra de mieux localiser le tracé de celles-ci. Encore une fois, des vestiges préhistoriques ont été mis au jour directement sous la couche d’occupation française.

Cette seconde campagne de recherches a une fois de plus révélé la richesse du potentiel archéologique du Vieux-La Prairie. Ce court article vous a présenté les conclusions préliminaires des interventions de cet été. Il faudra attendre les analyses plus détaillées des chercheurs de l’Université Laval afin d’en savoir davantage. À cet effet, l’archéologue Hélène Côté viendra donner une conférence au mois de février. Entre-temps, je vous invite à venir voir notre exposition qui se tiendra jusqu’au printemps 2002. Une occasion pour découvrir ou redécouvrir les «dessous» de La Prairie.

- Au jour le jour, septembre 2001

Nouvelles en bref (suite)

Décès (suite)

Est décédé M. Armand Belval qui a été pendant de nombreuses années un membre actif de la SHLM, notamment dans le domaine de la généalogie. Nous avons appris aussi le décès de M. Paul Sainte-Marie qui a légué à la SHLM un fonds d’archives (documents et photographies) qui porte son nom. Nous désirons par la présente offrir nos condoléances aux familles qui ont été éprouvées par ces décès.

Fourgon de queue

Le 30 août dernier a eu lieu l’inauguration d’un fourgon de queue installé dans la cour de l’école La Petite Gare située dans le Grand Boisé à La Prairie. Le wagon servira de salle de spectacle et d’exposition et rappellera par sa présence le premier chemin de fer canadien qui faisait le lien entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu au 19e siècle. Il est prévu que la SHLM collaborera à certaines activités qui auront lieu dans le fourgon, notamment dans le domaine patrimonial (expositions, animations).

Journées de la Culture

Les Journées de la Culture auront lieu les 28, 29 et 30 septembre prochain dans tout le Québec. La SHLM participe pour une troisième année consécutive à ces activités. Des visites guidées du Vieux-La Prairie ainsi que de l’exposition sont prévues. De plus, des représentants de la SHLM seront présents afin de mieux faire connaître les différentes activités de notre organisme.

- Au jour le jour, septembre 2001

Nouvelles en bref

Connaissez-vous la soupe au pois en poche ?

«Lorsque j’étais jeune, ma grand-mère me racontait que les hommes qui partaient pour les chantiers pendant l’hiver amenaient avec eux de la soupe au pois à l’intérieur d’une poche de jute. Bien entendu, la soupe était congelée et laissée à l’extérieur du camp afin qu’elle ne fonde pas. Lorsqu’on voulait en manger, il n’y avait qu’à s’en couper un morceau à la hache et le chauffer sur le poêle à bois. Cette façon de faire remonte au début du siècle. À cette époque, ma grand-mère vivait à Woburn dans la région du lac Mégantic.»

(Témoignage de Charles Beaudry)

Voici une histoire du genre de celles que nous aimerions que vous nous fassiez part. Vous faites des recherches généalogiques ou historiques et vous avez découvert des faits, des anecdotes, des personnages intéressants. Vous, un membre de votre famille ou un ami se rappelle d’événements de notre histoire. Vous pouvez nous écrire ou venir nous en témoigner verbalement. Nous nous ferons un plaisir de publier vos découvertes dans votre bulletin préféré. Les photographies sont aussi bienvenues. Nous les numériserons et nous vous les remettrons.

Assemblée générale des membres

Le conseil général de la SHLM avait formé un comité l’année dernière afin de revoir nos statuts et règlements. Ceux-ci ont été adoptés lors de l’assemblée générale de la SHLM au mois de juin dernier. Les membres qui veulent les consulter peuvent en faire la demande au local de la SHLM, une copie peut être fournier aussi à ceux et celles qui en feront la demande. De même, lors de cette assemblée, un nouveau nom a été adopté pour notre organisme qui se nommera à l’avenir : «La Société d'histoire de La Prairie de la Magdeleine». Des démarches seront entreprises auprès du gouvernement du Québec afin de faire modifier notre charte en ce sens.

Les postes de président et de vice-président étaient en élection. M. Jean L’Heureux a été réélu au poste de président et Mme Céline Lussier au poste de vice-présidente. Elle remplace Mme Claudette Houde qui avait donné sa démission.

Décès

Nous avons appris récemment le décès de M. Jean-Marie Lamoureux, qui a été maire de la Prairie de 1971 à 1979. On se souviendra que M. Lamoureux avait participé activement à la reconnaissance et au classement du Vieux-La Prairie comme arrondissement historique. C’est aussi grâce à ses efforts que le quartier La Citière a vu le jour.

- Au jour le jour, septembre 2001

Conférence: La grande paix de 1701

Le 17 septembre à 20h00

La grande paix de 1701

par Charles Beaudry

- Au jour le jour, septembre 2001

Le tourisme dans le Vieux-La Prairie, saison estivale 2001

L’équipe des guides cette année était composée de 4 jeunes étudiants de niveau universitaire supervisés par une étudiante-coordonnatrice. Ils ont tout d’abord étudié le patrimoine bâti et l’histoire des anciens résidents de La Prairie. Les guides, solidement informés, offraient un accueil compétent et chaleureux. Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanna McLean, formait équipe avec les jeunes et savait les conseiller judicieusement.

La clientèle visiteuse, très diversifiée, comprenait des groupes restreints intéressés à déambuler dans les rues pour découvrir le quartier. Des jeunes étudiants d’écoles élémentaires et de camps de jour ont participé avec nos guides à des activités interactives. À l’intérieur du musée, la maquette du Fort de 1704 et une exposition d’artefacts trouvés lors des fouilles archéologiques de l’été 2000 permettaient d’imaginer quelque peu la vie dans le Vieux-La Prairie à l’époque de la Nouvelle-France.

À l’été 2001, nous avons accru le nombre de nos visiteurs. Les guides ont orchestré une campagne de publicité dans les journaux «La Presse» et «Le Reflet» qui a porté fruit. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les intérêts diversifiés des visiteurs. Notons que les 945 personnes inscrites dans la case «visite du Musée» ont toujours été accompagnées d’un guide qui commentait la maquette du Fort de 1704 et qui expliquait le contenu de l’exposition archéologique. De plus, il faisait connaître les services offerts par la SHLM. Munis de ces informations, plusieurs visiteurs ont signifié leur intérêt pour notre site Internet qu’ils souhaitaient consulter à domicile.

Pour conclure, on peut affirmer que tous ceux qui ont découvert l’arrondissement historique, grâce à nos guides, sauront qu’à La Prairie se trouve un quartier ancien, précieusement conservé et offert à tous ceux qui savent vibrer à la richesse de notre patrimoine québécois.

|

|

Groupe(s) |

Individus |

Individus(%) |

|

Visite du musée |

– |

945 |

63,4 |

|

Visite guidée scolaire |

3 |

139 |

9,3 |

|

Visite guidée individuelle |

32 |

92 |

6,2 |

|

Rallye |

3 |

79 |

5,3 |

|

Fort Boyard |

6 |

129 |

8,6 |

|

Recherche en généalogie |

– |

67 |

4,5 |

|

Recherche en histoire |

– |

40 |

2,7 |

|

Total |

44 |

1491 |

100 |

- Au jour le jour, septembre 2001

La grande paix de 1701 (Partie 1)

Les cérémonies commémoratives de la grande paix de 1701 qui ont eu lieu cet été à Montréal nous rappellent un événement majeur mais peu connu de notre histoire. La signature de ce traité par 39 nations amérindiennes et le gouverneur de la Nouvelle-France met fin à près d’un siècle de conflits meurtriers et constitue un tournant important dans les relations entre les deux grandes puissances européennes en terre d’Amérique.

Pour bien saisir la portée de l’événement, il faut remonter au début de la Nouvelle-France lorsque à l’été de 1603, Champlain et Pont-Gravé concluent à Tadoussac une entente avec la coalition formée de Montagnais, d’Algonquins et d’Etchemins. Les Français ne peuvent mesurer alors l’importance de cette première alliance qui les engage avec les ennemis de la confédération iroquoise des Cinq-Nations. Les années suivantes, les Français pénètrent plus loin à l’intérieur du continent afin de s’approcher des principales sources de fourrures. La puissante confédération huronne devient bientôt le principal intermédiaire commercial pour l’accès aux fourrures des Pays-d’en-Haut (région des Grands Lacs).

Les armes à feu obtenues des Hollandais puis des Anglais par les Iroquois procurent à ces derniers un avantage stratégique dans le conflit contre leur principal ennemi, les Hurons. Avec la destruction de la Huronie en 1650 et la dispersion des nations amérindiennes alliées, les Français doivent composer de plus en plus avec les nations iroquoises. Après une courte paix, les conflits reprennent et il faudra la venue du régiment Carignan-Salières pour que la colonie française connaisse un répit. C’est alors que naissent les missions amérindiennes dans la région de Montréal dont celle de La Prairie. Ces Indiens «domiciliés», dont une bonne part sont des Iroquois, serviront par la suite les intérêts des Français tant dans les négociations futures que pour la protection du territoire.

Les Hurons ayant perdu leur rôle d’intermédiaires dans le commerce des fourrures, les Français doivent maintenant contrecarrer les efforts des nations iroquoises qui tentent de détourner le commerce des fourrures vers Albany. En faisant construire des forts à chaque extrémité du lac Ontario (fort Frontenac 1673 et fort Niagara 1676), le gouverneur Frontenac désobéit à la politique de Colbert qui interdit d’établir des postes et faire la traite à l’extérieur de la colonie. Toutefois, le ministre français sera obligé de renverser sa politique en 1681. S’ensuit alors une augmentation rapide des postes de traite. De plus, cela permet de légaliser la situation de nombreux coureurs de bois. Les Iroquois répliquent en étendant leurs territoires de chasse et de trappe vers l’ouest, du côté de leurs vieux ennemis les Illinois, les Miamis et les Outaouais qui sont alliés aux Français.

Les gouverneurs La Barre et Denonville tenteront en vain de faire cesser les conflits qui ont repris avec les nouvelles visées expansionnistes des Iroquois. À la différence de Frontenac, ceux-ci n’ont pas compris que la guerre en Amérique ne peut se pratiquer comme en Europe. Les soldats français peu habitués au climat et aux longues marches dans les bois s’épuisent rapidement. Après avoir incendié les principaux villages des Tsonnontouans et leurs réserves de maïs en 1687, Denonville doit retraiter avec des troupes malades, incapable de poursuivre et de combattre un ennemi en pleine forêt.

- Au jour le jour, septembre 2001

Activités archéologiques 2001

Pour une deuxième année consécutive, une campagne de fouilles archéologiques a été menée par les archéologues de l’Université Laval. L’équipe de stagiaires dirigée de nouveau par l’archéologue Hélène Côté poursuivait la campagne entreprise l’été dernier le long de la rue Saint-Ignace dans le Vieux-La Prairie. De plus, un nouveau secteur a fait l’objet de recherches sur les terrains de la résidence «La Belle Époque» située au coin des rues Émilie-Gamelin et du Chemin de Saint-Jean.

Rappelons que la rue Saint-Ignace constitue le secteur le plus ancien de La Prairie. C’est le long de cette artère que les premiers lots ont été concédés dès 1668. Les chercheurs de l’Université Laval avaient pour objectif de retrouver les traces de ces premiers établissements et de recueillir les témoignages des relations entre les communautés amérindiennes et européennes. Une fosse qui longeait une ancienne fondation de pierre avait été mise au jour lors des fouilles de l’été 2000. Cette dernière comprenait la plupart des artefacts du régime français (17e et 18e siècles) qui se retrouvent dans l’exposition de la SHLM cette année. Les archéologues n’ont pu trouver comme ils espéraient la limite sud de cette fosse si riche en artefacts. Toutefois, un peu plus au nord de l’opération, un plancher de bois mis au jour lors des dernières journées des fouilles de l’an passé s’est révélé riche en renseignements. Le plancher en bon état de conservation daterait du 17e siècle d’après les artefacts récoltés dans la couche qui le contenait. Il semble être en relation avec la fosse déjà mentionnée. L’intervention de cette année a non seulement permis de dégager ce plancher, une pièce de charpente a été identifiée comme une sablière. Cette pièce était posée sur le dessus du mur et servait à y fixer les chevrons du toit. De même, des colombages et des planches du mur du bâtiment en question ont été dégagés. Un pieu vertical semble aussi marquer le coin nord-ouest de la structure. Certains artefacts récoltés semblent témoigner de la présence d’occupants s’adonnant au commerce des fourrures. D’après les archives du Fonds des Jésuites, nous savons que les frères Bisaillon ont été propriétaires de lots le long de la rue Saint-Ignace à la fin du 17e siècle. Les Bisaillon ont pratiqué la traite des fourrures pendant une bonne partie de leur vie. Aurions-nous retrouvé une de leurs maisons? Des recherches archivistiques approfondies et les analyses archéologiques permettront probablement d’en dire plus.

Les fouilles le long de la rue Saint-Ignace ont mis à jour plusieurs murs de fondation dont ceux de la maison Doré-Falcon. Sous le plancher du sous-sol se retrouve une structure qui ressemble à une ancienne glacière de la fin du 18e siècle. Cette hypothèse repose sur la forme des parois de la structure et de la présence d’argile compactée servant à son étanchéité.