- Au jour le jour, janvier 2003

Un véhicule spécial pour aller au baptême

Monsieur Ernest Poupart, le doyen en âge de la SHLM, a connu une expérience peu commune de transport lorsqu’on l’a amené à l’église de Saint-Constant pour le faire baptiser. Dans sa famille on prenait plaisir à raconter cette promenade qu’il avait faite à l’âge de quelques jours. Il nous a fait part de l’anecdote lors d’une rencontre à son domicile.

Né en semaine, le 4 avril 1905, au domicile de ses grands-parents où son père, l’aîné de la famille, demeurait aussi, Ernest Poupart fut baptisé le dimanche.

Au bout (nord) du Petit rang Saint-Régis on était à plusieurs milles (NDLR 1 mille = 1.6093 km) du village de Saint-Constant.

Cette époque de l’année était celle du dégel. Les chemins de campagne, qui n’étaient pas déblayés l’hiver, étaient peu praticables avec leurs plaques de glace fondante et leurs trous de boue. Dans ces conditions, se rendre à l’église en voiture sur une distance de plusieurs milles risquait de trop exiger même du meilleur cheval et aussi des passagers de la carriole.

Grand-père prit les choses en main. Il alla voir les employés affectés à l’inspection de la voie ferrée du Grand Tronc. Ceux-ci accepteraient- ils d’utiliser le hand-car On appelle draisine le wagonnet mû à bras ou à moteur servant aux équipes d’entretien d’une voie ferrée. Au Canada, avant l’apparition des moteurs, on lui donnait aussi le nom de pompeur ou pompeux. Dans notre région on désignait ce véhicule par le vocable de hand-car que certains traduisaient par char à bras. avec lequel ils effectuaient leur travail pour conduire le nouveau-né à Saint-Constant? La demande fut acceptée.

Le dimanche venu, on attelle le cheval pour faire le trajet d’environ un mille qui sépare la maison de grand-père de Saint-Isidore Jonction où passe la voie ferrée qui conduit à Saint-Constant. Le wagonnet mû à bras n’offre pas d’abri mais on a apporté des boites à beurre pour asseoir la grand- mère qui est porteuse et le père. Un employé du Grand Tronc et grand-père fournissent la force motrice qui permet de franchir les quatre milles environ jusqu’au point du chemin de fer situé derrière l’église. On a qu’à marcher un arpent et on est dans le lieu saint.

Tout a été bien planifié et on est à temps pour la cérémonie baptismale. Le retour s’effectue par où on est venu. Tout se passe bien.

Au retour à la maison, la maman tout heureuse prend dans ses bras son bébé maintenant bien lavé du péché originel. Il paraît que le petit Ernest avait l’air de bien bonne humeur. Il n’avait pas semblé trouver bien spécial ce premier voyage de son existence. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il apprit que très rares sont les nouveau-nés qui se rendent à leur baptême en hand-car.

- Au jour le jour, décembre 2002

Pont de glace : de La Prairie à Montréal

Moyen de transport durant la saison hivernale

- Au jour le jour, décembre 2002

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Laurent Houde (277); Odette Lemerise (408); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, décembre 2002

Autre temps, autres mœurs

« Un jour, il y a bien longtemps de cela, il y avait élection à Montréal.

Le meneur en chef du candidat anti-canadien était le distillateur Molson, le même qui s’était vanté de pouvoir se faire suivre par tous les Canadiens “avec un torchon trempé dans le whisky”.

Lui et les siens se mirent en tête d’empêcher les nôtres d’entrer dans certain poll. La nouvelle parvint aux oreilles de M. Benoit Bastien, l’entrepreneur bien connu de cette ville, et du brave Marcotte.

Tous deux se portèrent vers le poll, tombèrent à bras raccourcis sur les Britons et mirent le poll sous leur protectorat.

La “troupe anglaise”, comme on disait, fut appelée par Molson et priée de déloger les deux Canadiens : mais les militaires restèrent neutres, contemplant avec une admiration très visible, le désarroi infligé par nos deux Canadiens à une centaine de fanatiques. »

Pierre Voyer, Bulletin des Recherches historiques, 1924, p. 48.

- Au jour le jour, décembre 2002

C’EST LA VIE… de la SHLM

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Hélène Doth, La Prairie (434)

Linda Therkelsen, Minneapolis, É.-U. (435)

Solange Guérin, Brossard (436)

Gérald Quintal, Richelieu (437)

Erratum

Dans notre bulletin du mois d’octobre 2002, à la page 2, le coût des cartes postales aurait dû se lire 2.00$ au lieu de 2.50$.

Période des fêtes

Veuillez prendre note que la SHLM sera fermée du 20 décembre 2002 au 6 janvier 2003 inclusivement. Nous reprendrons nos activités le 7 janvier 2003.

Comités de travail

Dans notre dernier numéro, nous vous mentionnions que la SHLM préparait son plan d’action pour l’année qui vient. Les membres du conseil sont à revoir les tâches des différents comités afin d’assurer un suivi à ces nombreux champs d’activités. Les comités qui ont été ciblés sont :

1. la généalogie

2. les projets éducatifs

3. les archives

4. le milieu commercial (marketing)

5. l’informatique

6. le tourisme

7. la bibliothèque

8. les activités sociales

9. le comité de mise en valeur du Vieux la Prairie

10. le bulletin « Au jour le jour »

D’ici la fin janvier, nous devrions être en mesure de vous fournir les différents éléments de chaque rubrique et qui en sera le responsable.

Si vous avez un intérêt à participer dans un de ces champs d’activités et désirez plus d’information avant de prendre une décision, n’hésitez pas à nous téléphoner au 659-1393. Merci!

- Au jour le jour, décembre 2002

Conférence : comment retracer ses origines amérindiennes

La prochaine conférence

21 janvier 2003 à 20h00.

247, rue Sainte-Marie (étage)

Comment retracer ses origines amérindiennes.

Conférencier : M. Réjean CHAUVETTE, qui a écrit un livre à cet effet.

- Au jour le jour, décembre 2002

Mot du président

Le conseil d’administration et le personnel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine vous offrent leurs meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes de Noël. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité.

Cette période de festivités permet de se rassembler et de profiter de nos parents et amis. Quant à nous, nous ferons relâche pour deux semaines. L’année qui se termine a été, comme toujours, très occupée. Que ce soit la saison touristique ou les activités telles que la Saint-Jean-Baptiste et la Journée de la culture, nous avons démontré autant d’enthousiasme que les 30 années précédentes. Nous continuerons, et cela grâce à vous chers membres qui appuient votre société avec loyauté année après année.

Je profite de cette période pour remercier les élus et la fonction publique municipale pour la vigilance dont ils font preuve à l’endroit du patrimoine de notre ville. Peu de villes ont cette qualité de prudence et d’intérêt envers le patrimoine. Les députés Serge Geoffrion et Jacques Saada, dans les limites de leur juridiction, ont concrètement appuyé la SHLM.

Amitié, remerciements, Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous et à l’an 2003.

Jean L’HEUREUX (179)

- Au jour le jour, décembre 2002

Le temps des Fêtes autrefois

Un extrait de Histoire de la seigneurie de Lauzon, par J. Edmond ROY, vol. IV, p. 190, cité dans Bulletin des Recherches historiques, 1924, pp. 47 et 48.

« L’hiver du Canada est tellement rigoureux qu’il semble à prime abord qu’il devrait resserrer et paralyser toutes les facultés actives de l’intelligence. Au lieu de fouetter le sang ne devrait-il pas au contraire l’engourdir? Cependant, contre les inconvénients de cette ennuyeuse saison le Canadien avait trouvé un antidote salutaire, c’était de se livrer aux plaisirs, à la danse (sic), aux festins.

Le temps des fêtes commençait à la messe de minuit, au réveillon de Noël pour ne se terminer qu’à la veille du samedi des Cendres.

Dans la nuit de Noël, à l’heure où les morts se lèvent de leurs sépulcres et viennent s’agenouiller autour de la croix du cimetière et qu’un prêtre – le dernier curé de la paroisse – en surplis et en étole, leur dit la messe, alors que les montagnes s’entrouvrent et laissent entrevoir les trésors enfouis dans leurs flancs, alors que les animaux parlent dans les granges et se disent la bonne nouvelle, voyez dans tous les villages les maisons s’illuminer comme par enchantement.

C’est le commencement de la grande semaine qui se terminera par le jour de l’an. On ne dit pas le premier de l’an mais le jour de l’an, parce que ce jour-là à lui seul vaut toute l’année.

La veille, à la tombée de la nuit, les jeunes gens se sont réunis. Armés de longs bâtons et de sacs profonds, ils vont de porte en porte chanter la guignolée :

Bonjour le maître et la maîtresse

Et tous les gens de la maison

Nous avons fait une promesse

De venir vous voir une fois l’an…

Ils battent la mesure avec leurs bâtons, et dans leurs sacs, ils recueillent la chignée, c’est-à-dire l’échine d’un porc frais, que l’on destine aux pauvres, car il faut bien, eux aussi, qu’ils aient leur part de joie au jour de l’an.

Longtemps d’avance, on a eu soin de dire aux enfants de ne pas pleurer, de ne point se quereller, mais d’être bons et obéissants. Ceux qui pleurent au jour de l’an ont les yeux rouges toute l’année. Aussi voyez comment ils sont graves, le matin, bien avant l’aube, lorsque tous ensemble, les plus âgés en tête, ils vont dans la grande chambre demander la bénédiction des vieux parents. Et comme les étrennes pleuvent de toutes parts.

Ce jour-là tout le monde se visite et s’embrasse. Les ennemis se réconcilient et chacun en se serrant la main dit : Je vous la souhaite bonne et heureuse et le Paradis à la fin de vos jours.

Nous avons parlé de la table frugale de nos ancêtres, mais pour le temps des fêtes, on interrompt d’une façon éclatante le perpétuel ordinaire. La femme, et par ce mot il faut entendre la maîtresse de la maison, cuisine pendant toute la semaine. Il n’y en a pas comme elle pour mettre la main à la pâte.

Les longues tables se dressent, toutes couvertes de nappes ou de beaux draps blancs, et quelle hécatombe de pâtes, de tourtières, de ragoûts de toutes sortes, sans parler des jambons roses, dont la couenne enlevée a été remplacée par un damier de clous de girofle artistement piqués. L’habitant aime à ce que sa table ploie sous l’abondance des mets.

Le petit verre de rhum de la Jamaïque circule de main en main et les pipes s’allument.

Nos ancêtres avaient pour habitude, même aux moindres réunions de chanter à leurs dîners et soupers; les hommes et les femmes alternaient. On peut juger si au temps des fêtes les plus chanteux du village s’en donnaient.

Dans les derniers jours qui précédaient le carême et que l’on appelle plus spécialement encore le carnaval ou les jours gras, les chevaux s’attellent, les carrioles glissent sur la neige et l’on va par bande festoyer gaiement chez les parents et les amis. Les violoneux battent la mesure de leurs talons, l’archette grinche et chacun choisit sa compagnie. En avant, la danse, c’est la gigue, c’est le cotillon, qui font tourner les couples endiablés. Bientôt les montagnards écossais passionnés pour la danse comme les Canadiens, introduiront le scotch reel et la hornpipe.

Quelquefois des masques affublés de grossières défroques, feront irruption au milieu du bal : ce sont les mardis gras, et chacun leur fera la politesse, tout en essayant de découvrir qui ils sont, car souvent le diable s’est présenté ainsi déguisé chez des braves gens qui avaient entamé une gigue sur les premières heures du carême.

Les premiers voyageurs anglais qui visitèrent le Canada, gens mornes et taciturnes qui traînaient avec eux partout où ils allaient les tristes ennuis de leur climat brumeux, ne pouvaient comprendre cette gaieté du paysan canadien toujours exubérante, hachée de rires sonores.

Hélas un temps viendra ou cette belle gaieté disparaîtra. Le Canadien, imprévoyant comme le sauvage qui coupait l’arbre pour avoir des fruits, pour avoir voulu trop fricoter, perdra comme le savetier de la fâble (sic) ses chansons et son somme mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons.

Les mauvaises années se succèderont, les terres fatiguées rendront moins. La mollesse et le luxe, en donnant la main aux aubergistes du coin de la route à Dumais, crayonneront d’un trait noir et lugubre ces images d’abondance rurale et de copieux bonheur que nous avons essayé de tracer.

- Au jour le jour, décembre 2002

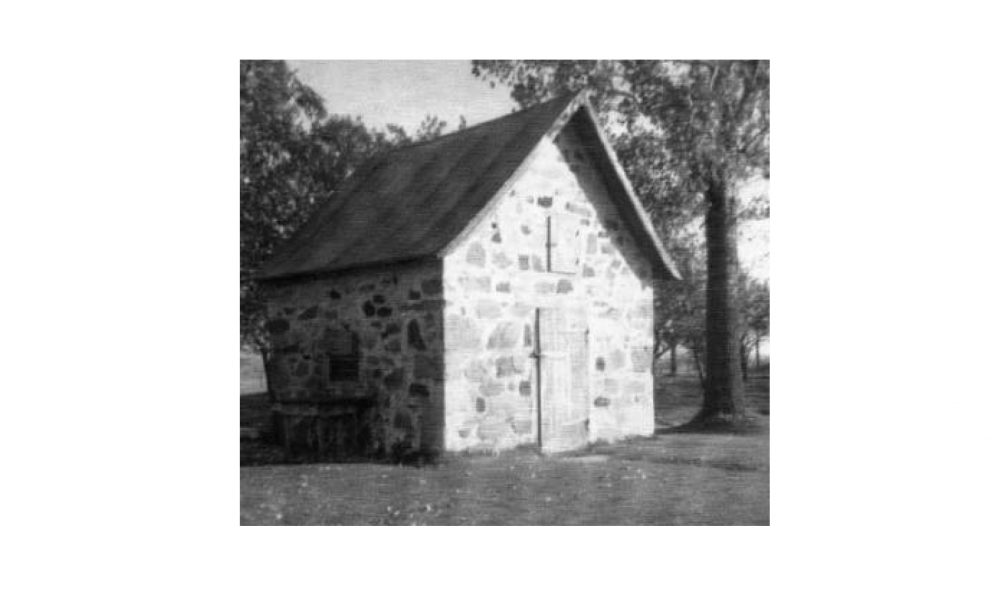

Les dépendances agricoles

Vestiges de notre passé agricole, les anciennes dépendances agricoles nous renseignent abondamment sur le mode de vie de nos ancêtres en milieu rural : les cultures, le cheptel, les outils, le mode de cuisson et de conservation de la nourriture, le chauffage, les matériaux, les moyens de transport, etc. Voici la description des principaux bâtiments que l’on retrouvait jadis sur les terres.

La grange-étable. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la grange et l’étable étaient deux bâtiments de bois avec un toit recouvert de chaume ou d’écorce. Souvent de mêmes dimensions (autour de 30 pi de larg. X 25 pi. de prof.), le premier servant à entreposer les récoltes, les outils, et le second de refuge pour les animaux durant l’hiver. Après la Conquête, ces deux bâtiments ont été réunis en un seul, la grange-étable, étant toujours un bâtiment de bois mais de dimension supérieure (autour de 60 pi de long X 26 pi. de large), avec un toit de tôle ou de planches de bois. Comme tous les animaux doivent y vivre en période de froidure, les murs sont calfeutrés et le bâtiment bien aéré. Avec l’augmentation progressive du cheptel, le fermier ajoutera autour de l’étable, un poulailler, une bergerie, un clapier et une porcherie.

Le caveau. Comme beaucoup de maisons de cette époque ne possédaient pas de cave fonctionnelle, plusieurs agriculteurs jugèrent essentiel de se construire un petit caveau qui servait à l’entreposage des fruits et légumes pour l’hiver. Le caveau se présentait sous forme d’une voûte ou d’un carré, sans fenêtre, avec un toit voûté ou en pente. Ses murs épais et courts, entourés à l’extérieur de terre compactée, étaient en pierre des champs. Ainsi, le caveau se retrouvait parfaitement isolé et conservait sa fraîcheur même en été; ce qui permettait à l’agriculteur d’y conserver ses produits laitiers. Le toit était de pierre ou de bardeaux de bois et le plancher en terre battue. Le plancher du caveau était compartimenté selon les besoins : un compartiment pour les patates, un autre pour les navets, un autre pour les carottes recouvertes de paille. Les compartiments à légumes n’étaient jamais en contact direct avec la terre humide : de préférence, on les plaçait sur des planches. Au plafond, on suspendait des gerbes de légumes tête en bas : les oignons, les choux, les épis de blé d’inde. Sur les murs, des étagères sur lesquelles on plaçait des contenants de grès remplis de confitures de fruits ou de marinades. Dans les coins, se retrouvaient le baril plein de pommes enveloppées dans de la tourbe ou du papier journal, le tonneau rempli de lard salé et la jarre de crème. Dans les fermes où la production de lait était modérée, le caveau servait aussi de laiterie.

Le hangar à bois. Au XVIIIe siècle, le bois de chauffage était cordé dans un petit appentis, un abri en bois, fermé sur trois côtés seulement, avec un toit en pente. Au XIXe siècle, le hangar à bois est une construction plus spacieuse, avec des murs mi-ouverts, souvent adossée à un autre bâtiment.

Le puits d’eau. Pour le construire, on devait souvent creuser un trou d’un diamètre de deux à quatre pieds, jusqu’à parfois douze pieds de profondeur afin d’atteindre la source d’eau. Une fois la cavité creusée, on construisait un rebord circulaire ou carré autour, la margelle, faite de pierre ou de bois (du cèdre ou du sapin). Elle se complétait par un toit ou un couvercle de bois afin de protéger le puits des impuretés de l’environnement. Un mécanisme de levier, composé d’une longue perche, la brimbale, appuyée au centre d’un poteau en forme d’un Y, permettait de faire descendre une corde ou une chaîne au bout de laquelle un seau récupérait l’eau. Comme cette eau restait toujours fraîche, certains y immergeaient leurs produits laitiers en temps chaud.

Le four à pain. Il côtoyait la maison de près car on l’utilisait quotidiennement pour cuire le pain. Toutefois, certains fours étaient intérieurs, encastrés au foyer de la maison. Plutôt profonde, la voûte du four extérieur avait des parois d’argile ou de briques. Son ouverture, la gueule du four, se refermait par deux portes en fonte. Cette voûte reposait sur une couche de pierres plates, montée sur une base de bois ou pierrotée. À l’intérieur, le plancher de la voûte, la sole, était plat. On y enfournait le pain grâce à une pelle de bois, à long manche. Généralement, un toit à deux versants ou en pente, protégeait l’ensemble des intempéries.

L’écurie. Au XIXe siècle, il est bien vu de posséder un ou deux chevaux, signe extérieur de prospérité et d’aisance. Plusieurs habitants font l’acquisition de chevaux nécessaires à leurs nombreux déplacements et travaux agricoles. Ils se construisent une petite écurie de bois pour y loger leurs bêtes.

La remise. Indépendante ou attenante à un autre bâtiment, la remise servira à y ranger les instruments aratoires, les outils, ainsi que la charrette et le traîneau.

La laiterie. Plus grande que le caveau, la laiterie possède des murs épais en pierre des champs, un plancher de bois et un toit en bardeau. Annexée à la maison ou indépendante, elle était toujours de forme carrée ou rectangulaire, à peine fenêtrée, avec un toit en pente. Son intérieur, toujours très propre, est constitué de tablettes pleines de pots de lait et de crème, de tinettes de beurre. À la fin de l’hiver, certains y entassaient de la glace afin d’augmenter son efficacité. Mais pour qu’un fermier décide de se construire une laiterie, c’est que sa production de lait est devenue assez importante.

La cuisine d’été. Dès 1830, plusieurs habitants ont ajouté cette petite construction de bois, sans solage, attenante à leur maison. Dotée d’un poêle à deux ponts, on y cuisinait les repas estivaux. La grande maison restait donc fraîche et propre, n’étant point chauffée. La cuisine d’été servait également aux travaux de lessive, du foulage de l’étoffe et de la fabrication du savon. En hiver, elle servait d’entrepôt pour les denrées alimentaires. Tous ces bâtiments formaient un complexe d’habitation, pour humains et animaux, permettant à l’habitant d’assurer sa survie et son confort, de produire à plus grande échelle et de conserver efficacement les surplus agricoles pour la vente.

Réf :

- ENCYCLOPÉDIE DE LA MAISON QUÉBÉCOISE, M. Lessard, H. Marquis, Éd. de L’homme, p.78 à 89, 250 à 265, 561, 625, 653.

- HABITATION RURALE AU QUÉBEC, J.-C. Dupont, éd. Hurtubise HMH, p. 67 à 93.

- À LA FAÇON DU TEMPS PRÉSENT, P.-L. Martin, éd. Les Presses de l’Université Laval, p.223 à 225.

- Au jour le jour, décembre 2002

Monsieur J. Ernest Poupart nous raconte : Le frère Damase, les caisses populaires

Propos recueillis par Laurent Houde (277)

NDLR – M. Poupart, âgé de 97 ans, est le doyen de la SHLM.

En 1921, à l’âge de 16 ans, j’étais finissant dans la classe du frère Damase à l’Académie Saint-Joseph de La Prairie.

En plus de nous enseigner les matières scolaires de base, le frère nous initiait par des méthodes actives aux réalités économiques que nous allions bientôt affronter.

Dans le local de la classe il avait aménagé, entre autres, un espace simulant une entreprise commerciale. On y trouvait, par exemple, un comptoir de vente où dans des jeux de rôle on était tantôt commis, client, secrétaire, comptable, etc…

Le frère Damase nous mettait aussi au courant de types d’organisations économiques existantes. C’est dans ce contexte qu’il nous fit part de l’existence des caisses populaires Desjardins, de leurs objectifs et modes d’organisation.

Mes études terminées, je devins employé de bureau chez Jean-Baptiste Doré et fils, manufacturier de machines aratoires opérant au coin des rues Saint- Ignace et Saint-Louis.

Dès le début de 1922, l’occasion se présenta pour moi d’aller travailler à l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne, attenante à ce qui est devenu aujourd’hui l’école Jean-de-la-Mennais. Je retrouvai là comme sous-directeur le frère François qui m’avait enseigné en troisième année.

Comme on avait besoin d’un linotypiste, on entreprit de me former à cet effet et j’exerçai là ce métier jusqu’à 1926. Dans le cadre de mon travail j’eus l’occasion de faire la composition typographique du manuel de mathématiques publié par les Frères. Il s’agissait d’une tâche exigeant beaucoup d’attention et de précision car, à la différence d’un texte ordinaire où on aligne des mots, il faut dans ce cas organiser la composition dans l’espace de nombreux signes graphiques.

Au terme de mon séjour à l’imprimerie, je possédais bien mon métier de typographe. En 1926, j’entrais au journal Le progrès du Saguenay, à Chicoutimi pour y exercer mon métier. À cet endroit, je joignis les rangs de l’ACJC (Association canadienne de la jeunesse catholique).

À l’occasion d’une réunion de l’association, je parlai à l’aumônier de ces caisses populaires dont le frère nous avait expliqué la philosophie et le fonctionnement. On en discuta dans le groupe. L’un de nos membres, le jeune notaire Harvey, connaissait le mouvement. Pourquoi ne pas fonder une de ces caisses à Chicoutimi?

Le notaire fut chargé de faire venir la documentation pour nous permettre d’étudier l’idée plus à fond. Il s’ensuivit une demande d’incorporation et la fondation, en 1928, de la caisse populaire de la paroisse de la cathédrale de Chicoutimi.

Quand le frère Damase avait fait son exposé sur les caisses populaires à ses jeunes élèves, en 1921, ces institutions coopératives financières n’existaient que dans la région de Québec.

Il était un homme renseigné, aux visions d’avenir, doté d’un grand sens pratique. Réaliste dans la formation qu’il nous donnait pour affronter la vie, il savait aussi semer dans nos jeunes esprits les idées qui nous permettraient de progresser collectivement.