- Au jour le jour, mars 2003

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie -de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Laurent Houde (277)

Jean Joly (408)

Raymond et Lucette Monette (284)

Jean L’Heureux (179)

Hélène Charuest (59)

Révision

Gilbert Beaulieu (361)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

- Au jour le jour, mars 2003

Le coin du livre

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

- Archives des Frères de l’Instruction Chrétienne

- Mme Suzanne Jacob

- M. Lucien Martin

- Mme Suzanne Mathieu-L’Heureux

- Documents sur Pierre Elliott Trudeau et photographies, de Madame Cécile Énault, de Saint-Hubert

Acquisitions

- Verchères, 1710-1985, collectif, Albums souvenirs québécois, 1985 (Don Archives F.I.C.)

- Familles Jacob, de Alfred Cambray, 1938 (don Suzanne Jacob)

- Courcelles, Paroisse Sainte-Martine, 1903-2003 (don de Lucien Martin)

- Mille saisons. St-Antoine-sur-Richelieu 1750-2000, (don de Suzanne Mathieu-L’Heureux)

- Alliance et dépendance, de Jean-Pierre Sawaya, 2002 (achat)

- Les Amérindiens du Québec, de Jean-Claude Dupont, 1993 (achat)

- Histoire spirituelle des Amérindiens, Éditions de Mortagne, 2000 (achat)

- Les premières nations du Canada, de Olive Patricia Dickinson, 1990 (achat)

- Premières nations, Seconds regards, de Tom Flanagan, 2002 (achat)

- Le curieux, de Pierre Lapointe, 1997 à 2000, série de 35 brochures thématiques : intendants, gouverneurs de Nouvelle -France, etc…(achat)

À vendre

Nous avons toujours une réserve de livres à vendre et toujours des prix défiants toute concurrence. Une liste, mise à jour régulièrement est affichée au babillard de la SHLM.

Pour plus de renseignements, voir les bibliothécaires, Raymond et Lucette, si présents. Sinon, voir Johanne notre coordonnatrice.

Recherches

Je suis à la recherche du mariage de George Heness et Marie Herney ou Kerney. Leur fils John Charles Heness a épousé Adelaide Sorel le 22 novembre 1853 à St-Rémi, Napierville. L’acte de mariage indique que les parents sont de l’Allemagne.

Je recherche aussi les parents de Paul Daigneault qui a épousé Adelaide Daigneault le 20 novembre 1854 à St- Jacques-le-Mineur. L’acte de mariage n’indique pas les parents. Leur fils Théodose a épousé Marie Louise Provost (4e mariage) le 7 janvier 1913 à St-Jacques-le- Mineur.

Merci

Hélène Doth membre (434)

- Au jour le jour, mars 2003

De Laprairie à Montréal en autobus autour des années 1920. Pas tout à fait!

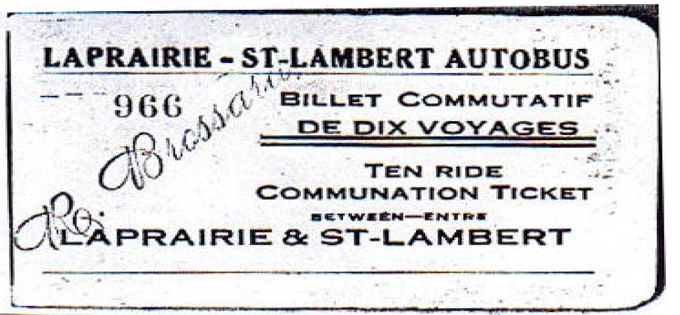

Le premier service d’autobus entre La Prairie et Saint-Lambert a été mis en service le 1er juillet 1915 par la Compagnie d’Autobus Laprairie et Saint-Lambert limitée. Il y avait alors six départs par jour dans chacune des directions. Le trajet s’effectuait en une heure, ce qui était plus rapide qu’en voiture à traction animale.

En avril 1917, la Ville de Laprairie accorde à René Brossard le privilège exclusif, pour trois ans, d’établir un service d’autobus sur le même trajet. Le droit accordé précise que Monsieur Brossard s’engage à fournir un autobus confortable pouvant contenir 25 personnes. Un minimum de quatre voyages par jour devra être offert au coût de 25¢ par passager pour un aller et retour. Des passes au mois à prix réduits seront aussi disponibles. Le service sera disponible environ 7 à 8 mois par année. Durant la saison d’hiver, l’ouverture du boulevard Edouard VII sur le bord du fleuve n’était pas garantie, loin de là, et les autobus n’étaient pas chauffés.

Un horaire (non daté) fourni par René C. Brossard, gérant de Service d’Autos Laprairie et St-Lambert indique cinq départs dans chaque direction sur semaine avec voyage additionnel les jeudi et samedi soirs. Le dimanche on offre 15 départs dans chaque direction. Le tableau des horaires précise que le service correspondra aussi régulièrement que possible avec celui de la compagnie Montreal and Southern Counties Railway à Saint-Lambert. Sur demande on arrêtera le long de la route pour les passagers qui voudront monter ou descendre.

Monsieur Ernest Poupart à qui on doit l’une des photos illustrant ce texte nous a fourni quelques renseignements sur le véhicule de Monsieur Brossard. Comme on peut le voir les côtés de l’autobus étaient complètement ouverts. En cas de pluie on abaissait un grand store de mica pour protéger les voyageurs. On comprend qu’il n’était pas adapté pour transporter des voyageurs l’hiver.

En regardant bien la photo on note que le véhicule n’est doté que d’un seul phare placé à l’avant, au centre du capot. Ce n’était pas un phare électrique comme de nos jours. Il tirait son énergie lumineuse d’un gaz de magnésium. Le magnésium était emmagasiné dans le réservoir cylindrique placé sur une tablette située derrière l’aile de la roue avant. Un autre réservoir non visible acheminait, par un tuyau de l’eau au goutte à goutte dont le contact avec le magnésium produisait un gaz inflammable. Un autre conduit amenait ce gaz au phare et l’alimentait.

Autre observation sur l’extérieur de l’autobus : les roues. Elles ne sont pas munies de pneumatiques leurs jantes étant simplement recouvertes d’une bande de caoutchouc. Comme les routes de l’époque étaient plutôt déficientes en pavage il valait mieux ne pas rouler trop vite pour ménager les voyageurs. À l’intérieur ceux-ci étaient assis sur deux longs bancs de bois rembourrés se faisant face et adossés aux parois latérales du véhicule.

De La Prairie l’autobus se rendait à Saint-Lambert au garage Beauvais situé à proximité du pont Victoria, du côté est. De là, on prenait le petit train électrique de la Montreal and Southern Counties Railways venant de Granby pour traverser le pont et se rendre à la place Youville, à Montréal. On n’autorisait pas cet autobus jugé trop large à emprunter l’unique travée du pont Victoria réservée aux automobiles pour se rendre sur l’île car on jugeait la voie trop étroite pour permettre une rencontre avec une circulation venant en sens contraire.

Les autorités du pont agissaient cependant autrement à l’égard des autobus américains remplis de touristes venant visiter Montréal. Quand ces autobus arrivaient au poste de péage de l’extrémité sud du pont, le préposé de ce poste s’empressait de téléphoner à son confrère contrôlant l’entrée de l’autre extrémité. Ce dernier arrêtait alors toute circulation en direction de la rive sud pour permettre à l’autobus de se rendre sur la rive nord du fleuve. Le même procédé permettait aux Américains de traverser à nouveau le pont pour retourner chez eux après avoir joui des attraits et attractions de la métropole.

Quand les Laprairiens prenaient l’autobus pour aller, eux aussi, faire une visite d’agrément à Montréal ils ne se formalisaient pas de ces privilèges accordés à nos voisins d’outre frontière.

Les quinze départs dominicaux dans chaque direction démontrent bien que les gens de La Prairie aimaient aller faire un tour à Montréal en ce jour de congé tout comme les Montréalais étaient attirés par les attraits plus ou moins campagnards de la région de La Prairie. Ces échanges touristiques par transport en commun n’ ont pas débuté avec l’arrivée des autobus.

Auparavant, c’est le bateau qui faisait office de traversier entre La Prairie et Montréal qu’on utilisait. Mais le dernier bateau reliant ces deux pôles d’attraction avait cessé tout service en 1912. Il y avait bien le train mais on ne pouvait l’utiliser que pour un seul aller et retour par jour.

Les jeunes gens qui avaient tant aimé les belles sorties d’été en bateau apprécièrent grandement l’arrivée de l’autobus qui permettait à nouveau les agréables évasions d’un jour entre amis.

La deuxième photo montre treize jeunes femmes joyeuses au départ de l’un de ces petits voyages vers la métropole. Toutes faisaient parties du groupe des « oiseaux bleus », un groupe informel d’amies qui avaient fait leurs études ensemble au couvent de La Prairie et qui entretenaient leurs liens d’amitié en se réunissant pour partager diverses activités.

Cette photo date vraisemblablement de 1921-1922. En 1922, le groupe des oiseaux bleus comptait quatorze jeunes filles : Fernande Beaulieu, Gertrude Beauvais, Valéda Bonneterre, Emilienne Bourdon, Cécile Brisson, Antoinette et Germaine Brossard, Marthe de Gruchy, Laurette Dubuc, Juliette Duranceau, Blanche Lanctot, Hélène McGee, Oville Mercier et Gabrielle Robitaille. (Photo utilisée en couverture de l'article)

- Au jour le jour, mars 2003

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

· La Clé des Mots de Saint-Constant (445) (Groupe populaire d’alphabétisation)

Archiviste

La personne embauchée au poste d’archiviste est madame Claudine Provost. Elle -ci sera parmi nous pour une période de 30 semaines.

Dans le cadre de son mandat, madame Provost aura à codifier, classer et informatiser certains fonds d’archives et autres documents.

Depuis environ quatre (4) ans, faute de fonds, nous avons dû mettre ce projet de côté. Nous sommes donc très heureux de pouvoir nous mettre à jour dans ce champs d’activités.

Stagiaire

Martin Proulx a passé six (6) semaines au sein de notre équipe. Grâce à lui nous avons pu traiter un fonds d’archives qui nous a été prêté.

Dans le cadre de son stage, Martin a su mettre à profit ses connaissances en informatique afin de numériser et travailler les différents documents du fonds.

Merci Martin et bonne chance dans tes projets futurs

Colloque de ICOMOS Canada

La SHLM a été sollicitée dernièrement afin de participer au colloque de ICOMOS (International Committee of Monuments and Sites) Canada, comité francophone, qui se tiendra à La Prairie le 12 avril prochain.

Le thème sera Patrimoine, démocratie et droits de parole. Afin de mieux découvrir quels sont les mécanismes en place pour défendre la cause de la sauvegarde du patrimoine au Canada et au Québec en particulier, afin d’en comprendre le fonctionnement et de discuter de l’exercice du droit de parole qu’ils sont censés favoriser, le Comité francophone d’ICOMOS Canada vous invite à venir entendre le point de vue de personnes impliquées à divers titres dans l’analyse ou la pratique de la consultation publique.

La SHLM aura pour mandat lors de cette activité de faire découvrir l’arrondissement historique du Vieux-La Prairie.

Pour ceux intéressés à participer à cette journée veuillez communiquer avec Johanne McLean au (450) 659-1393

Suggestion :

Monsieur Jean Joly, membre de la SHLM, nous a livré cette suggestion : Pourquoi ne pas publier, sur le site de la SHLM, le nom des membres qui y consentent et leurs adresses électroniques afin de favoriser la communication et les échanges entre les membres qui le veulent.

Étant donné que la SHLM possède déjà les adresses électroniques de ses membres, il suffirait de leur expédier un courriel pour obtenir leur accord et du même coup valider les adresses électroniques.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Johanne McLean au (450) 659-1393.

Divers La SHLM est à la recherche d’une balayeuse pour l’entretien des ses locaux.

Si vous connaissez quelqu’un qui possède une balayeuse usagée mais fonctionnelle et qui désire en faire don à la SHLM, veuillez l’informer qu’elle peut nous téléphoner et il nous fera plaisir d’aller la chercher.

Merci à vous tous!

Décès

De la part du conseil d’administration et de la secrétaire-coordonnatrice, nos plus sincères condoléances aux personnes suivantes, lors du décès d’un membre de leur famille.

Madame Lise Duclos et

Madame Suzanne Forget

- Au jour le jour, mars 2003

Conférence: Les recensements anciens

Notre prochaine conférence aura lieu le 18 mars au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Les recensements anciens

Le conférencier :

M. Marcel Fournier

Historien et généalogiste

- Au jour le jour, mars 2003

Mot du président

Il y a trois ans, une résolution fut prise par l’assemblée générale de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec (FSHQ) afin de créer une maison d’édition intitulée « Histoire-Québec », dans le but de solliciter des subventions qui sont disponibles au niveau du gouvernement fédéral. Ces subventions ne sont assorties d’aucune contrainte en ce qui a trait au contenu.

La seule condition exigée par ce programme d’aide à l’édition, est que la dite maison publie pendant 3 années consécutives, quatre livres non boudiner ou brocher à 500 exemplaires ou plus. En plus des sociétés d’histoire, leurs membres ou tout autre auteur qui le voudraient pourraient s’y associer à travers une société d’histoire membre de la FSHQ. Si le ratio est maintenu durant les trois années consécutives cela permettrait aux membres participants, de recevoir des subventions du fédéral et voir son livre pré-vendu à 150 exemplaires, soit le nombre de société d’histoire existante au Québec.

Beaucoup d’entre vous sont aussi membres d’une autre société, dans l’intérêt de la diffusion du patrimoine écrit. Je vous encourage fortement à leur rappeler ce programme. Si la Société que vous connaissez ne semble pas comprendre ce moyen d’aider les auteurs, faite nous parvenir le nom des personnes intéressées à être publiées et nous l’aiguilleront dans ses démarches afin de se prévaloir des subventions rattachées au programme.

- Au jour le jour, mars 2003

Les «Filles à marier»

Les amateurs d’histoire et de généalogie connaissent bien les Filles du Roi. Les travaux de Sylvio DumasLes filles du roi en Nouvelle-France, Québec, Société historique de Québec, 1972 et de, plus récemment, Yves LandryLes Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992 nous fournissent une étude historique et un répertoire biographique de ces filles courageuses arrivées au pays entre 1663 et 1673.

Par contre, rien de semblable n’avait été fait au sujet des pionnières venues s’établir en Nouvelle -France avant 1663, soit avant les Filles du Roi. Le mérite en revient à Peter J. Gagné, un franco-américain, qui publiait en avril 2002 son livre de 384 pages intitulé : « Before the King’s Daughters : The Filles à Marier, 1634-1662 ».Quintin Publications, Rhode Island, April 2002

L’auteur ayant déjà produit « The King’s Daughters (Les Filles du Roi) », il avait, au cours de ses recherches, accumulé beaucoup de données sur des pionnières qui étaient venues s’établir au pays avant 1663; d’où l’idée de poursuivre son travail sur ce groupe spécifique d’immigrantes rassemblées sous le qualificatif de « Filles à Marier ».

L’ouvrage comporte d’abord une étude historique traitant, entre autres, du phénomène de l’immigration en Nouvelle-France à cette époque et des origines sociales et géographiques de ces filles. Cette introduction est accompagnée de listes, tableaux, graphiques et statistiques portant sur l’ensemble de ces pionnières, qualifiées d’héroïnes par l’auteur qui leur rend un vibrant hommage.

Vient ensuite la partie qui saura intéresser particulièrement le généalogiste, à savoir l’impressionnant répertoire biographique de ces 262 « Filles ». On y retrouve généralement des données personnelles telles : lieu et date de naissance, de décès, nom des parents, date d’arrivée au pays, date du (des) mariage(s), le nom de l’époux ou des époux, les noms, dates et lieux du baptême des enfants. Souvent le lieu de résidence du ménage, l’occupation du conjoint, les lieux et dates des concessions accordées, l’implication dans des procès et autres faits divers sont également disponibles.

Un index des « Filles » et un index des époux rendent la consultation et la recherche encore plus faciles. J’ai fait personnellement l’exercice de compléter les données de mes ascendants à l’aide de ce répertoire. J’y ai retracé, parmi mes ancêtres, pas moins de 51 « Filles à Marier » ainsi que leurs biographies, incluant les données concernant leurs 64 mariages et tous leurs enfants.

Cet ouvrage constitue indéniablement une mine précieuse de renseignements pour l’amateur d’histoire ou de généalogie. Le regroupement d’autant de données dans un répertoire avec index en fait un outil fort pratique. Certains numéros du Bulletin des Recherches HistoriquesBRH vol.45, p.3, p.257, vol.46, p.338, vol.47, p.97 contiennent des listes non indexées totalisant environ 200 filles venues au pays durant cette période mais les données biographiques y sont très succinctes.

En appendice figurent diverses transcriptions d’actes notariés dont 5 contrats de mariage et 7 contrats d’engagement. Enfin un index de 32 pages de sujets divers termine cet ouvrage remarquable en piquant la curiosité du lecteur par des renvois aux noms cités en regard de rubriques tels : les abjurations, les cas de bigamies, les propriétaires de cabarets, les noyés, les tués ou capturés par les Iroquois, les victimes d’épidémies, les engagés pour l’Ouest, le premier mariage célébré à Montréal, la première naissance enregistrée à Montréal, les passagers mentionnés de la Recrue de 1653 et de la Recrue de 1659, les jumeaux cités, les meurtres rapportés et encore beaucoup d’autres rubriques.

L’ouvrage est écrit en anglais mais une connaissance minimale de la langue suffit. L’effort qui pourrait être requis sera vite récompensé. Le chercheur appréciera la bibliographie et le néophyte le glossaire.

Le lecteur intéressé sera heureux d’apprendre que ce livre a déjà été commandé et qu’il sera disponible sous peu à la bibliothèque de la Société.

Bonne lecture et bonnes recherches.

- Au jour le jour, mars 2003

Lexique seigneurial (Partie 1)

Ce lexique seigneurial est tiré d’un volume publié par Claude Baribeau et intitulé «Denis -Benjamin Papineau 1789-1854 », aux Éditions de la Société historique Louis-Joseph Papineau.

On y retrouve la signification de termes relatifs au régime seigneurial qu’on décrit habituellement dans le Dictionnaire Antoine Furetière qui date du 17e siècle et qui a été publié avant le dictionnaire de l’Académie française.

Bonne lecture!

Lexique

Les termes relatifs au régime seigneurial ayant parfois changé de sens à travers les âges, ou d’un lieu à un autre, et étant aujourd’hui peu utilisés (certains ne sont même plus dans les petits dictionnaires), nous avons cru utile d’en donner le sens le plus usuel ou même, dans certains cas, les sens les plus usuels. Nous y avons joint quelques mots clés essentiels à notre discussion et familiers aux hommes de loi, mais beaucoup moins utilisés par le commun des mortels.

Accenser ou Acenser : v. tr. Donner, prendre à cens une terre.

Action : Faculté de poursuivre en justice ce qui est dû. Elle ne se confond pas avec la demande en justice et l’instance, qui constituent l’exercice de ce droit. En langage courant, le mot est plutôt utilisé dans le sens de poursuite en justice. Intenter une action judiciaire.

Alleu ou Aleu: Ce mot vient du francique alôd, qui signifiait : propriété complète. De là l’adjectif allodial. Alleu signifie donc : terre de libre et pleine propriété. C’est un mode de possession. L’alleu est une terre libre, dont le propriétaire ne doit pour elle aucune redevance et ne relève d’aucun seigneur. À ce point de vue, l’alleu est supérieur au fief, puisque ce dernier était concédé à charge de certains services. On disait parfois franc-alleu, afin d’en affirmer l’indépendance. L’ « alleu noble » avait des vassaux, l’ « alleu roturier » n’en avait pas. Noble, l’alleutier recevait des hommages : mais, même roturier, il n’,en rendait pas. C’est sous la tenure de franc-alleu roturier que les terres des anciennes seigneuries de la Province sont aujourd’hui possédées. L’usage est demeuré, dans notre Province, de dire francalleu roturier plutôt qu’alleu roturier.

Alleutier : Propriétaire d’un alleu.

Amortir une rente, une redevance : S’en libérer en remboursant le capital. (Synonyme : racheter.)

Arrière-Fief : Fief relevant d’un autre fief.

Banalité : Servitude consistant dans l’usage obligatoire et public – moyennant rétribution – d’un objet appartenant au seigneur. En vertu du droit de banalité, les seigneurs pouvaient obliger leurs censitaires à faire moudre leur grain au moulin seigneurial (moulin banal). Les seigneurs avaient construit les moulins à leurs frais et la banalité était le mode de rétribution.

Casuel : adj. Qui dépend ‘une circonstance fortuite, qui peut arriver ou ne pas arriver. N.m. Le revenu, le gain casuel, par opposition au revenu, au gain fixe : Le casuel de ce domaine vaut mieux que le revenu certain. Droits casuels : Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et vents, le quint, etc.

Cens : Redevance en argent ou en nature, due par les tenanciers au seigneur du fief dont leur terre relevait. Le cens pouvaient être personnel ou réel. Le cens personnel était une capitation, une somme fixe, payée annuellement par le serf à son seigneur. Le cens réel était une prestation annuelle en argent, due au seigneur pour la concession d’une terre roturière, appelée censive. On appelait ba il à cens le contrat par lequel le propriétaire d’un héritage l’aliénait, sous réserve de la seigneurie directe et d’une redevance annuelle en argent ou en nature.

Cense : Terre soumise au cens.

Censitaire : Celui qui devait le cens à un seigneur.

Censive : Terre assujettie au cens annuel. Droit de seigneurie ou domaine direct retenu par le bailleur à cens. Manière dont était possédée une terre roturière. Censuel: relatif au cens : droit censuel. Qui est soumis au cens : terre censuelle. Commune : n.f. Au Canada, la commune était un pâturage mis par le seigneur à la disposition de tous les habitants d’une seigneurie ou d’une partie d’une seigneurie. En France, on disait plutôt les communes, le communal, les communaux ou la communaille (vieux).

Commutation : Changement de tenure. Passage d’une tenure seigneuriale ou censuelle à une tenure franche (franc et commun soccage ou fran-alleu roturier). Substitution, par la loi d’expropriation des seigneurs ou loi d’abolition du régime seigneurial, de la tenure en franc-alleu roturier à toutes les tenures seigneuriales ou censuelles qui avaient existé auparavant, et d’une indemnité fixe appelée droit de commutation, à tous les droits casuels abolis des seigneurs.

Domaine : Au Canada, le domaine était la partie d’un fief que le seigneur s’était réservée pour son usage propre et qui était ordinairement entretenue ou exploitée par les corvées des censitaires. En France, on disait parfois dans ce sens la réserve seigneuriale.

- Au jour le jour, mars 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettres du Dr Thomas Auguste Brisson

Cercle des fermières

Le 15 avril 1917, il y eu une assemblée au couvent des religieuses de la congrégation Notre-Dame, présidée par le curé Lamarche et le Vicaire Martel, du Dr Brisson et de plusieurs religieuses de la Congrégation et de la Providence afin de fonder le Cercles des jeunes fermières de La Prairie. On y remarquait la présence de nombreuses dames de la paroisse.

En date du 30 avril 1917, il écrit que le dimanche, à La Prairie, on doit élire le bureau de direction d’une coopérative agricole et aussi celui d’un cercle des fermières. Cette double élection aura lieu tout de suite après la grand’messe.

Dans une autre lettre, datée du 16 mai de la même année, adressée à A. Désilets, agronome officiel et directeur des Cercles des Fermières, à la suite d’une réunion qui a eu lieu le 15 mai, chez les Soeurs de la Congrégation de La Prairie, où plus de cinquante dames et demoiselles s’inscrivent comme fondatrices d’un cercle auquel on donnera le nom de « Cercle des jeunes fermières de La Prairie ». À compter de ce jour, les adhésions se multiplient rapidement. Le bureau de direction fût constitué et tout le monde est impatient de se mettre à l’ouvrage.

Il fait donc une requête en leurs noms afin qu’elles puissent avoir la littérature généralement fournie à ces cercles y compris la papeterie, les livres et les cahiers de comptabilité, procès-verbaux et autres formules et documents usagés pour toutes les opérations ordinaires. Elles sont aussi anxieuses de participer aux autres avantages accordés par le département sous forme de graines de semence, arbustes et fleurs, ruches d’abeilles, etc.

Voici sans doute l’origine des cercles de l’AFÉAS à La Prairie.

Ces dames se sont mises tout de suite à l’ouvrage, et ont sollicité du maire et des échevins la location pour cinq ans des terrains situés dans l’enclave de la rue Saint- Henri, du chemin Macadamisé et de la digue sud-ouest de la Ville de La Prairie. L’objet d’une telle entreprise étant de parer, dans la mesure du possible, aux inconvénients de la vie chère et de faire une part des produits anticipés aux pauvres de la ville par l’entremise des Soeurs de la Providence.

Comme quoi ces dames étaient vraiment sérieuses.

J’aimerais nommer ici les dames fondatrices, car on y voit plusieurs familles de La Prairie : Mesdames Henri Brossard, Notaire Larose, David Demers, Moise Métras, (vice-présidente), Noël Fontaine, Roch Beauvais, Ulrich Page, Alphonse Lorrain, John Ahern, Oswald Bannon, Joseph Perras, Benoit Lefebvre, Firmin Roy (secrétaire), Jean-Baptiste Boucher, Louis Gravel, Aristide Beauvais, Charles Dupré, Marcel Gagnon, Hercules Page (présidente), Mesdemoiselles Lucrèce Deneau, Laetitia Longtin, Régina Lefebvre, Annette Brisson, Juliette Brossard, Juliette Leduc, Laurette Desrosiers, Corinne Dufort, Valé da Bonneterre, Célina Normandin, Lucienne Brisson, Adrienne Sainte-Marie, Maria Leduc, Régina Lefebvre, Émilienne Bourdon, Maria Leduc, Yvonne Barbeau.

Je suis sûre que la liste de ces noms va rappeler à plusieurs de nos membres des souvenirs de parents et amis.

Recrutement militaire

Dans une lettre adressée au Capitaine G. Lanctôt à Montréal, le 18 mai 1917, il lui dit que le recrutement dans le comté de La Prairie, ne serait pas désirable parce que le Lieutenant Hercules Longtin a déjà trouvé 25 à 30 recrues, l’année dernière et qu’en second lieu, dans la région, la population a diminué d’au moins 50% durant la dernière génération par «la plaie de l’abandon des campagnes », ce à quoi s’est ajouté le départ des gens engagés dans l’industrie de la brique, dont un bon nombre est maintenant employé à celle des munitions. Il y a aussi un bon contingent de cultivateurs surtout de Saint-Philippe, qui sont allés s’établir dans l’Ouest canadien, de sorte qu’il reste tout juste assez de monde pour faire une culture plutôt rudimentaire.

- Au jour le jour, mars 2003

Le trésor d’une mère

Entre les donations conservées dans les archives judiciaires de Montréal, il en est une dont la teneur est probablement unique.

Un jour, une mère, enchantée des bons soins que lui prodigue l’un de ses fils, songe à lui laisser un souvenir tangible de sa reconnaissance. Pour ce, elle recourt aux bons offices d’un notaire, lui dicte ce qu’elle ressent et ce qu’elle veut donner.

Et que croyez-vous qu’elle va donner au plus estimable de ses enfants? Inutile de vous fatiguer, lisez plutôt le texte même du document, dont l’orthographe est ici respectée :

Par devant Le notaire de la prairie de La magdeleine soussigné – Et tesmoins Enfin nommés fut présente en personne, Jeanne Rouanné Veuve en première nopce de feu Sr Estienne bizaillion, Et Veuve En seconde nopce de feu sr françois dumay, Laquelle a dit Et déclaré que depuis plusieurs années Elle a esté fort Incommodée par Lextrémité de La Viellesse, Et a heu des maladie fort Longue et bien facheuse, Et que depuis Led. Temps de ces indispositions Et maladie Le sieur françois bizailloon son fils cest Exacteme nt ataché à La secourir Et aporter tous ces soins pour L,vancement de ces guerisons Et mesme continue tous Les devoirs qu’un bon et véritable enfant doit à une mère, sans prétendre ny vouloir Exiger aucuns salaire des causes et Suiet dont Il pouroit En demander Et pour Reconnoistre tous les bienfaits Et bons Cervice Randus, Lad’e Rouane A par ces présentes fait présent aud. François bizaillion Sond. Fils de deux taume de La vie des Saints quelle a à Elle apartenant En particulier pour En jouir faire et disposer par Led bizaillion Et ces ayans Cause de ce jour a La Venir comme bon Luy semblera Et comme de chose à Luy apartenant au moyen desd présente sans qu’il soit obligé d’en faire Raison a LaVenir a quy que ce soit ce que Led bizaillion a volontairement accepté de sad’e mère Estant Ainsy sa Volonté. Car Ainsi &c promettant, obligenat & renonçant &c fait et passé Au bourg de la prairie de La magdeleine Estude dud notaire Lan mil sept cens Vingt sept Le huitiesme jour de mars avant midy En présence des sieurs (un banc) témoins demeurant aud lieu quy ont signé ces présentes avec Lade Rouanné, Led bizaillion Et notaire après Lecture faite suivant Lordonnace.

Extrait de Bulletins de Recherches historiques, 1932 Vol. XXXVIII