- Au jour le jour, avril 2003

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction :

Johanne McLean

Raymond et Lucette Monette (284)

Jean L’Heureux (179)

Hélène Charuest (59)

Révision

Jacques Brunette (280)

Céline Lussier (177)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, avril 2003

Le coin du livre

Dons

Merci aux donateurs suivants pour leur contribution à l’enrichissement de notre bibliothèque :

– Madame Marie Gagné (316)

– Monsieur Édouard Légaré (164)

– Madame Patricia McGee-Fontaine (99) ~ Monsieur François St-Pierre

Acquisitions

- Gestion des archives photographiques, par Normand Charbonneau et Mario Robert, 2003 (achat)

- Pays renversé. Amérindiens et européens en Amérique du Nord-Est, 1600-1664, par Denys Delage, 1991

- Brève histoire du peuplement européen en

Nouvelle-France, par Robert Larin, 2000 (achat) - Saga des fonderies longueuilloises, 1844-1944, par Pierre Rannou, 2002 (don de Mme Patricia McGee)

- Creative, spinning, weaving and plant dying par Beryl Anderson, 1991 (don de M. Gilbert Beaulieu)

- CD-Rom, Le Sulte, 2003, 32 volumes de l’historien Benjamin Sulte avec index des mots et des sujets, cartes de Gédéon de Catalogne (1709), produits par la Société de généalogie des Cantons de l’Est (don de Mme Marie Gagné)

- Inventaire des registres paroissiaux catholiques du Québec, 1621-1876, par Pauline Bélanger et Yves Landry, PUM, 1990 (don de M. François St-Pierre)

- Rêves d’empire, Le Canada avant 1700, par André Vachon, 1982, Archives publiques du Canada (don de M. François St-Pierre)

- Au jour le jour, avril 2003

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

- Réal Houde, Saint-Bruno (447)

- Francine Marceau, Candiac (448)

- Yvette Dubé, Brossard (449)

Commis à l’accueil

Au début de mars, la SHLM a fait une demande à Emploi Québec pour l’embauche d’un(e) commis à l’accueil. Compte tenu de l’urgence et du délai pour cette demande, le poste n’a été affiché qu’une semaine dans le journal Le Reflet et sur le site d’Emploi Québec.

La candidate embauchée est madame Cécile Girard. Celle-ci sera parmi nous pour les 30 prochaines semaines à raison de 4 jours/semaine.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de la SHLM.

ADRESSES COURRIEL

En réponse à la proposition de monsieur Jean Joly, parue dans notre bulletin du mois de mars, voici les adresses courriel de quelques-uns de nos membres qui ont accepté de publier celles-ci pour échanger de l’information :

- Pierre-Luc Laferrière [email protected]

- Jean Joly [email protected]

- André g. Robidou André[email protected]

- Jean Laprotte [email protected]

Souper de homard

Cette année encore, la Fondation Histoire Patrimoine La Prairie, anciennement Fondation de la Société d’histoire de La Prairie, tiendra son activité de Souper de homard le 31 mai 2003, à 19h au complexe Saint-Laurent à La Prairie.

Le homard est servi à volonté, accompagné d’un buffet et suivi d’une soirée dansante. Les fonds recueillis sont au profit de la Fondation Histoire Patrimoine La Prairie et La Prairie en Fête.

Vous pouvez vous procurer des billets à la SHLM au coût de 60.00$ par personne. Il y d’autres points de vente pour l’achat de billets.

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec la SHLM au (450) 659-1393.

- Au jour le jour, avril 2003

Conférence: Le revenu de la citoyenneté

Notre prochaine conférence aura lieu le 15 avril au 247, rue Sainte-Marie (étage), à 20h.

Le revenu de la citoyenneté

Le conférencier :

M. Michel Chartrand

Syndicaliste, auteur, conférencier

P.S. N’oubliez pas de réserver pour assister à la conférence. Les places sont limitées.

- Au jour le jour, avril 2003

Mot du président

Enfin, le printemps est revenu après un hiver froid et qui semblait ne jamais vouloir nous quitter. Dans le passé, plusieurs inondations ont eu lieu dans l’Arrondissement historique. Bien entendu, c’est de l’histoire ancienne grâce à la voie maritime.

Nous profitons de cette période de l’année pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques. Lors de ce congé mérité, profitez-en pour vous reposer et faire le plein d’énergie.

La SHLM souhaite aussi remercier ses nombreux bénévoles à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 27 au 31 avril.

À titre informatif, veuillez prendre note que la prochaine réunion du conseil exécutif aura lieu le 8 avril 2003, à 19h à la SHLM.

- Au jour le jour, avril 2003

Les mariages dans nos campagnes autrefois

Bulletin de recherches historiques, vol 6, 1900, Histoire de la seigneurie de Lauzon, vol. IV, p. 187.

Que dire des fêtes qui accompagnaient jadis les mariages dans nos campagnes. Il n’y avait pas de véritable noce à moins qu’elle ne durât trois jours et trois nuitsAu commencement de la colonie, on était dans l’habitude de célébrer aussi les fiançailles, mais l’évêque de Saint-Vallier abolit ces cérémonies dès 1698..

En 1790, l’évêque Hubert avait ordonné de ne plus marier que le mardi. Cela devint un tort réel pour les campagnes, Les noces qui n’étaient que de deux jours, le dimanche et le lundi, le furent bientôt de trois et de quatre parce que les habitants les anticipaient. Il est difficile pour un jeune de tenir la charrue le lundi quand il pense que le lendemain il sera un homme marié, disait le coadjuteur Bailly, grand censeur de son évêque.

Il fut un temps où une famille de cultivateur se mésalliait quand elle épousait un tailleur, un menuisier, un ouvrier quelconque, fut-il plus riche qu’elle.

Un riche habitant, dit M. de Gaspé, achetait à sa fille, en la mariant, une robe d’indienne, des bas de coton et des souliers chez le boutiquier. Cette toilette passait souvent aux petits-enfants de la mariéeIl est évident, car à l’ordinaire, le trousseau sans être abondant était convenable. L’épousée apportait toujours en dot quelques bestiaux, des animaux de basse-cour, du linge de maison et une petite somme en argent..

Tous ceux qui devaient se marier avaient l’habitude d’appeler un notaire pour lui faire rédiger les clauses, traités et conventions de mariage; c’était une grande cérémonie qui avait lieu ordinairement le dimanche précédant la noce et à laquelle étaient conviés tous les parents et les amis.

Ces conventions de mariage sont à peu près toujours les mêmes. Les futurs époux promettent réciproquement se prendre l’un et l’autre par nom et loi de mariage pour mari et femme et légitimes époux, et icelui mariage de faire célébrer et solenniser en face de la sainte église catholique, apostolique et romaine, le plus tôt que faire se pourra. Ils déclarent vouloir être communs en tous biens meubles et conquêts immeubles, suivant la Coutume de Paris usitée dans la province. Le futur doue la future d’un douaire préfix qui varie de est réciproque (sic) consiste ordinairement en une somme fixe de cent cinquante livres à prendre en deniers comptants ou en meubles, suivant la prisée de l’inventaire, hors part et sans crue. Les linges et joyaux, à l’usage des époux, un buffet ou trois cents à cinq cents livres de vingt sols. Le préciput qui un coffre (sic) et le lit garni de la communauté forment aussi partie du préciput.

Enfin, en considération de la bonne amitié que les futurs époux ont l’un pour l’autre ils se font donation mutuelle de tous les biens que le premier survivant délaissera pourvu qu’alors il n’y ait pas d’enfants nés ou à naître du futur mariage, car en ce cas le don mutuel devient nul et caduc.

Au moment où le notaire lisait la clause de don mutuel, il s’approchait vivement de la fiancée et lui donnait un baiser sonore sur les deux joues. C’était un privilège reconnu de toute antiquité à ces bons notaires, et ils en usaient largement. Ce droit de prélibation était évidemment un vestige – mais combien dégénéré – des anciennes coutumes des seigneurs du moyen âge. Le futur mari qui avait déjà assisté à des cérémonies du même genre cherchait à devancer le notaire, mais ce dernier, toujours sur le qui-vive, prenait le soin de ne pas perdre gauchement le plus clair de ses honoraires. Il y avait parfois, entre les deux, une course folle pour savoir qui arriverait bon premier et c’était un des grands délices de la réunion. La victime se prêtait de bonne grâce à ce sacrifice voulu par la coutume.

- Au jour le jour, avril 2003

Le dernier rejeton de Longueuil

Le 17 février 1841, mourait, à Montréal, dans sa quatre-vingt-sixième année, madame la baronne de Longueuil, veuve de feu David-Alexandre Grant, capitaine au 84 ième régiment. Elle était le dernier rejeton de l’illustre famille des Le Moine de Longueuil.

Malgré ses deux ou trois quartiers de noblesse, la bonne dame, qui avait toujours pratiqué une des vertus chères à la bourgeoisie, l’économie, était devenue en vieillissant quelque peu bizarre; ainsi pour ne pas laisser perdre l’herbe et les baies des arbustes qui couvraient alors l’îlot situé vis-à-vis l’île Sainte-Hélène, elle y plaça des porcs en si grand nombre, que les deux propriétés en furent bientôt infectées et que l’îlot prit le nom qu’il n’a cessé de porter depuis : île aux Gorets.

À Montréal, le cheval de la baronne fut durant quelque temps aussi célèbre que le Bucéphale d’Alexandre. Obéissant à ses idées d’économie, la dame de Longueuil avait attelé à sa voiture aux formes préhistoriques, un vieux cheval d’allures plus que tranquilles, et qui pendant plus de quinze ans, avait été au service d’un boulanger.

Les gamins, à seule fin de rire un peu, et de faire endiabler la baronne, ne manquaient jamais, en rencontrant l’attelage, de le faire arrêter court, et ni le fouet, ni les huées ne l’eussent fait avancer.

Madame la baronne se trouvait obligée de descendre, et ce n’était qu’une fois remontée, que le quadrupède se mettait en marche.

À quelques pas plus loin, les enfants – cet âge est sans pitié – criaient de nouveau bread (pain en français); et la scène se renouvelait au milieu des éclats de rire des passants et des voisins.

- Au jour le jour, avril 2003

Lexique seigneurial (Partie 2)

DROIT DE COMMUTATION :Expression créée à I'occasion de l'abolition de la tenure seigneuriale, pour designer l'indemnité ou la façon de calculer l'indemnité substituée par la loi aux droits casuels abolis des seigneurs.

DROIT DE MUTATION:Droit payé lors du passage de la propriété d'une tête sur une autre.

DROITS CASUELS:Certains profits de fief irréguliers, comme les lods et ventes, le quint, etc. ENSAISINEMENT: Action d'ensaisiner. Acte par lequel on ensaisinait.

ENSAISINER : v. tr. Mettre en possession. Ensaisiner un contrat : en parlant d'un seigneur censier, reconnaître, par un acte, pour son nouveau tenancier, I'acquéreur d'un héritage dépendant de sa seigneurie.

FÉODAL : Relatif à un fief : château féodal, droits féodaux. Relatif à la féodalité : le régime féodal, les institutions féodales. N.B. :Même si ce mot était parfois utilisé dans le premier sens au Canada, il vaut mieux ne pas l'employer parce qu'il évoque la féodalité, laquelle n'a pas existé au Canada.

FÉODALITÉ : Régime politique et social de 1'Europe occidentale du IXe au XIIIe siècle et qui avait pour base la constitution du fief. La féodalité ne doit pas être confondue avec le régime de la seigneurie rurale, qui est plus ancien et qui lui sert de support. Elle y ajoute la prédominance d'une classe de guerriers spécialisés, des liens d'homme à homme qui remplacent la sujétion normale à un État, la disparition de la notion d’autorité publique. Voilà pourquoi il faut éviter ce mot lorsqu'on parle du régime seigneurial canadien.

FIEF : Terre ou autre bien qu'un vassal tenait d'un seigneur.

FIEF DOMINANT : Fief dont un autre relevait immédiatement.

FIEF SERVANT: Fief relevant d'un autre fief, dit « fief dominant ». (Synonyme: arrière-fief.)

FOI ET HOMMAGE : Acte d’engagement d’où découlaient les devoirs du vassal envers son seigneur. À l’époque féodale, l’homme libre, qui n’était qu’un petit propriétaire, jugeait utile ou prudent de se mettre au service d’un homme puissant. Il devenait son vassal, sans perdre sa liberté. La cérémonie de l’engagement se déroulait comme suit : le vassal, genoux, plaçait ses mains entre celles de son seigneur et devenait ainsi sont homme : c’était l’hommage ; il engageait ensuite sa foi, par un serment sur l’évangile ou sur des reliques. Le vassal promettait son entier dévouement, le seigneur sa protection.

FRANC ET COMMUN SOCCAGE: Tenure ou façon de posséder les propriétés en Angleterre, qui était la moins onéreuse pour le tenancier et qui, à l’époque dont nous parlons, était devenue une tenure franche, c'est-à-dire exempte de toute servitude ou charge.

INFÉODER : v.tr. Donner une terre pour qu'elle soit tenue en fief: inféoder une terre.

LODS: En ancien français, autorisation: ils entrèrent sans son lods. N. m. pi. Lods et ventes : droit de mutation du au seigneur lors de l’aliénation d’une censive par vente ou acte équivalent à vente. (Ordinairement un douzième.). À l’origine, le « lods » était payé par l’acquéreur, en échange de la saisine qu’il recevait; la « vente », par le vendeur.

MAINMORTABLE : Sujet au droit de mainmorte. Dont les biens sont inaliénables et, partant, soustraits aux droits de mutation : communauté mainmortable.

MAINMORTE : (Manus dans le sens de propriété.) En pratique, ce mot a pris le sens d’une restriction imposée lors de la concession d’une propriété et en vertu de laquelle les hôpitaux, les communautés, etc. n’avaient que l’usufruit de leurs biens et ne pouvaient les aliéner sans l’autorisation de celui qui avait fait la concession ou même sans son autorisation et celle du roi. Personnes de mainmorte : personnes juridiques ou morales. Collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui se produisent dans leurs membres. Biens de mainmorte : biens inaliénables des personnes de mainmorte (communautés religieuses, hospices, sociétés, etc.) MOUVANCE : État de dépendance d’un domaine par rapport au fief dont il relevait. Fief mouvant d’un autre. Droit de mouvance : droit d’un fief sur le domaine qui en relevait.

MUTATION : Passage de la propriété d’une tête sur une autre. Aliénation. Changement de propriétaire.

OUVERTURE D’UNE CRÉANCE : Entrée en possession du droit d’en exiger le paiement, « à la première mutation. Les droits du Séminaire sont ouverts ». (juge Loranger).

PRESCRIPTION : Temps au bout duquel on ne peut plus, soit contester la propriété d’un possesseur, soit poursuivre l’exécution d’une obligation ou la répression d’une infraction. Extinction, au bout d’un certain temps, du droit d’exiger quelque chose. Institution juridique fondée sur le seul écoulement du temps et produisant certains effets variables.

- Au jour le jour, avril 2003

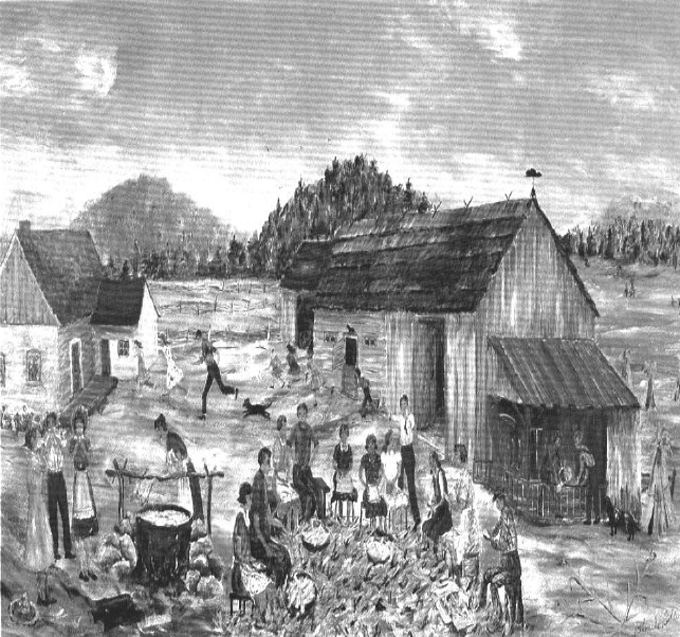

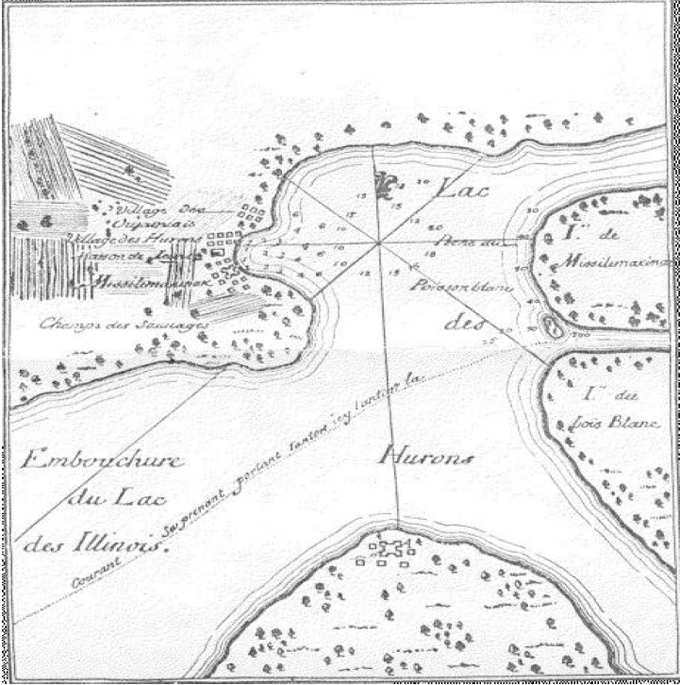

Les voyageurs : Des Laprairiens au temps de la traite des fourrures

Sous les régimes français et anglais, on appelait « Voyageur » ceux qui étaient engagés pour la traite des fourrures. Avant l’occupation anglaise, beaucoup de colons français partirent « au pays d’en Haut », avec Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Celui-ci fut gouverneur de la Louisiane et fonda en 1701, la ville de Détroit. En 1694, il fut nommé commandant du poste de Michilimakinac, près du Lac Supérieur.

De Missilimakinac en traversant le lac des Illinois on va dans la baye des Puans. Estant a l’extrémité meridonale de cette baye on trouve l’Embouchure d’une rivière nomée la ru des Puans, la qu’elle serpente beaucoup et a plusieurs petits lacs et etangs de Castors; après l’avoir remonté sur environ 100 lieues on fait un portage d’une lieue pour embarquer sur la rivère Ouisconsin la qu’elle va se rendre dans le Missisipi a 70 lieues du portage.

A ce poste s’appelle Missilimakinak, les François ont abandonné l’ancien, parce que lceluy la est plus comode. Il y a un for, un commandant et quelques habitans, meme des femmes Françoises. En 1716, pendant le temps de la traite il s’y trouva environ 600 hommes François coureurs de bois.

Comme plusieurs Anglais, sous le régime britannique, il s’enrichit par le commerce des fourrures. Il était associé avec Pierre Lemoyne d’Iberville. Au cours de cette période fructueuse de la traite des fourrures plusieurs Laprairiens devinrent « voyageurs », pour le compte de Cadillac.

L’un d’entre eux fut Julien Piedalue, habitant de La Prairie. À partir de 1710, Julien est engagé par Antoine Laumet dit Lamothe Cadillac. Il est incertain si Piédalue fut canoteur, soldat ou trafiquant. Parti à l’été 1710, au fort Pont Chartrain de Détroit, il serait revenu au printemps suivant. Fait à noter, au 18e siècle, on retrouve plusieurs actes fait au nom de « La Prairie » ou « Piédalue » mais qui est en fait la même personne.

En 1715, Julien obtient une concession des Jésuites à La Fourche (greffe de Barrette, 15 mai 1715). Il est à noter que la Seigneurie des Jésuites est voisine de celle de la famille Lemoyne à Longueuil.

Après 1715, Julien semble s’être établi définitivement à La Prairie. Il épousa en premières noces Marie-Marguerite Rousseau le 23 novembre 1716 de qui il eut 3 enfants. Elle est décédée 22 février 1722 à Montréal. Devenu veuf il se remaria à Françoise Aupry, le 16 novembre 1722 à La Prairie de qui il eut 8 enfants. Il décéda le 4 septembre 1739 à La Prairie

Chaque printemps dans Montréal et les villes des banlieues, quelques semaines avant le départ des voyageurs, il y avait des embaucheurs pour recruter des novices.

Julien Piedalue/La Prairie dû être un gaillard solide car les commandants n’engageaient que des hommes robustes, la vie de voyageurs étant dure. Tous les engagés de cette époque étaient habillés d’une chemise, de mitasses de peau attachées au-dessus du genou et tenues par un cordon à la ceinture et d’une cotonnade passée entre les cuisses à la sauvage. Cet accoutrement assurait la liberté de leurs mouvements.

Le point culminant de la traite des fourrures fut sous le régime Anglais. Plusieurs marchants et négociants français et anglais firent fortune. On retrouve Pierre Guy, frère de François Guy de La Prairie, Martin Frobisher, Simon McTavish.

Dans les archives du Fonds Élisée Choquet on retrouve plusieurs noms d’hommes de la Seigneurie de La Prairie qui ont joué leur vie, « en s’exposant à des fatigues et à des privations inouïes et même à périr. » Voici quelques noms des hommes engagés au Fort Michillimakinac :

Étienne et Jacques Deno, le 9 mai 1717

Jean Boyer, 28 juillet 1705

Julien La Prairie et Joseph Vaudry 19 août 1710 Charles Diel 1er octobre 1715

Joseph Poupart 5 mars 1715

Jean-Baptiste Deniau 29 avril 1723

Jean Monet 13 mai 1723.

Dans les archives de la SHLM on trouve aussi des colons qui étaient considérés hors-la-loi puisqu’ils faisaient la traite des fourrures dans l’ombre. Ceux-ci étaient connus sous le terme coureur des bois. Ils étaient passibles de prison. Voici un texte trouvé dans les archives à cet effet :

Le 10 février 1723

Michel BEGON & a

Sur Lavis qui nous a esté donné que quelques habitans de la parroisse de la prairie de la madelaine se sont absentés sous pretese d’aller en chasse, quooy qu’il En ayent pas Eu la permission et son allés a orange dans des Canots de sauvages ayant esté rencontrés dans le Lac Champlain par un soldat anglois qui s’est reffugié en cette Colonie ;

NOUS avons commis et commetons Le S. Raimbault procureur du Roy en la jurisdiction de Montréal pour faire a la Requeste du procureur du Roy qui sera par luy nommé les poursuittes et Instructions nécessairs contre lesd. Accusés jusqu’à jugement diffinitif Exclusivement Fait a Quebe Le dix fevrier Mil sept Cent vingt Trois.

- Au jour le jour, avril 2003

Ce que j’ai découvert pour vous dans les lettres du Dr. Thomas Auguste Brisson

Activités du cercle des Fermières en septembre 1917

La visite des serres et jardins modèles de la Côte-des-Neiges, projetée par nos fermières de La Prairie,

a été remise à cause du mauvais temps au lundi 3 septembre 1917. Elles en ont profité pour inviter aussi celles de St-Constant, en leur donnant rendez-vous à la Station de la « Montréal & Southern Railway, rue McGill. L’excursion coûte 60 cents par personne pour l’aller et retour, dîner compris.

A l’arrivée à la gare Mc Gill à 9.30, un tramway spécial les conduira tout droit à l’oratoire St-Joseph ou du frère André. Il y aura une conférence agricole, au collège Notre-Dame des Pères de Ste-Croix qui sera continuée sur les terrains à visiter, puis au dîner, entretien et discours, le tout couronné par le chant du salut et la visite de la célèbre serre des Mckenna, près du cimetière de la Côte-Des-Neiges.

Une exposition par la suite sera organisée par la Société d’Agriculture du comté de La Prairie. Le cercle des Fermières aimerait y montrer son savoir-faire. Les citoyens ont ensemencé des lots vacants au nombre d’une centaine. Le Dr Brisson suggère qu’il y ait un prix d’encouragement au jardin le mieux cultivé pour stimuler le progrès agricole.

Un poulailler modèle à La Prairie

Le Dr Brisson, qui a toujours des projets en tête, veut faire construire un poulailler modèle, en coopération avec la Coopérative Agricole et le Cercle des fermières de La Prairie. Il sollicite l’aide du Ministère de l’Agriculture.

L’endroit est déjà trouvé, il sera sur la propriété du couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame (la Maison à tout le monde). Tout ce que le Gouvernement leur donne est une brochure qui explique comment diriger les travaux et aider à la construction. Évidemment, il est bien déçu, étant donné que les moyens à leur disposition sont bien modestes. Il décide de refaire une autre demande pour payer la main d’œuvre et pour l’achat des matériaux.

Le poulailler en question devait avoir 25 pieds par 15. Il voulait en faire un modèle pour les fermes parce que, dit-il, il y a un grand désir de réformer les bâtisses désuètes et même de les renouveler entièrement.

Bientôt les matériaux de construction sont réunis et le travail peut commencer, mais l’aménagement et le mobilier posent problème car il veut une installation de première classe. Il fait donc appel aux corps publics de La Prairie pour une cinquantaine de piastres et les Religieuses de la Congrégation Notre-Dame pour une somme égale. Il espère du Ministère de l’Agriculture qu’il complètera le montant requis.

Il invite donc des gens pour l’inauguration du poulailler modèle en particulier le Frère Liguori, directeur du Service Avicole à La Trappe d’Oka. Il lui demande de fixer une date qui lui convient pour présider à cet événement. Il annonce triomphalement que les travaux sont terminés au coût de $300, le ler octobre 1917.

Par la suite, on a peint le poulailler et construit un double enclos pour les volailles.