Au jour le jour, juin 2002

L’histoire du Québec nous a appris que la traite des fourrures a constitué une activité commerciale importante dès les débuts de la colonisation de la Nouvelle-France. Elle était l’apanage d’importantes compagnies et de négociants bien nantis. Pour se procurer des fourrures ces derniers engageaient à contrat des hommes intrépides qui souvent allaient fort loin, par la voie des eaux, pour se procurer cette marchandise auprès des tribus indiennes.

La petite histoire nous apprend aussi que de petits marchands pouvaient se livrer eux-mêmes à cette activité commerciale. C’est ainsi qu’à l’été 1819, Augustin Houde marchand de Rivière-du-Loup (Louiseville), engage trois hommes pour « faire (avec lui) le voyage dans la rivière Saint-Maurice et aller dans tous les lieux convenables pour faire la traite avec les sauvages… ». On partira dans 1’un de ces grands canots utilisés pour le transport des marchandises. Antoine Laneuville, voyageur résidant ordinairement à Bécancour, est recruté en sa qualité de bout de canot, de même que Pierre Trempe, aussi voyageur, demeurant ordinairement à Maskinongé. Le troisième homme, Pierre Moussette, forgeron de Riv.-du-L., « s’engage en qualité de milieu de canot ordinairement et de bout de canot dans les cas pressants ».

On a là trois hommes qui semblent connaître le métier de voyageurs en canot. Ils acceptent de faire la traite avec le Sieur Augustin tout le temps qu’il lui sera nécessaire pour l’objet qu’il a en vue. Chacun promet également « faire, obéir et exécuter fidèlement tout ce qui lui sera prescrit de licite et honnête de la part du Sr Houde tout le tems du dit voyage, lui être fidèle, faire son profit, éviter sa perte s’il en est en son pouvoir ou l’en avertir s’il vient à sa connaissance, enfin faire tout ce qui dépend de lui pour lui plaire et surtout lui procurer son plus grand bien et avantage ». La qualité de la tâche est, on le voit, bien définie.

En contrepartie de ces exigences, le Sieur Houde s’engage d’abord à nourrir chacun « comme il est ordinairement à un engagé ». Les autres conditions salariales ont des modalités appropriées à chaque engagé. À Laneuville il est promis un tiers des profits clairs et nets, après avoir déduit des avances déjà faites de 38£ et 9 deniers, la nourriture et tous les coûts engagés et à venir de cette expédition. Quant à Pierre Trempe, il reçoit d’avance comme gages « une paire de culotte, une chemise de cotton et une paire de soulliers de bœuf plus trois piastres et demi en argent ». Quinze jours après le retour du voyage il recevra en outre 50£. Pierre Moussette reçoit pour sa part une avance de 18 francs, en acompte sur une somme de quinze piastres d’Espagne (90£) « qui lui seront payées aussitôt qu’il (Augustin) aura vendu les pelleteries ».

Un avenant au contrat d’engagement d’Antoine Laneuville, daté du 6 décembre 1819, indique que l’expédition des quatre hommes se serait bien déroulée. Laneuville y déclare qu’il a réglé ses comptes avec son bourgeois. On comprend qu’il se dit satisfait des avances qu’il a reçues avant et pendant l’expédition mais qu’il renonce à la part des profits qu’il devrait recevoir après le voyage. La raison en est que « sa santé, son âge et ses infirmités ne lui ont pas permis de faire autant qu’il l’aurait voulu que le portait l’engagement qu’il avait contracté ». Il reconnaît être satisfait « de la reconnaissance qu’il a eu de ses services et des égards et de l’humanité que lui a montré son dit bourgeois dans tout le cours de son dit voyage ». Laneuville avait sans doute été engagé pour sa longue expérience mais n’avait plus sa force et son endurance d’antan.

On ne sait pas si Augustin Houde a tiré un profit intéressant de cette expédition au plan monétaire, ni s’il a répété l’expérience. Il n’avait que 26 ans lors de ce voyage de traite dans les cheneaux de la rivière Saint-Maurice. Les actes notariés qui en montrent en partie l’organisation sont, pour leur part, révélateurs des relations entre employeur et employés dans le cadre d’une petite entreprise bien particulière d’il y a 183 ans.

Références :

Gagnon, Antoine, Notaire,

— Engagement d’Antoine Laneuville au Sr Augustin Houde, 28 juillet 1819

— Engagement de Pierre Trempe au Sr Augustin Houde, 6 août 1819

— Engagement de Pierre Moussette au Sr Augustin Houde, 6 août 1819

Il y a près de 12 000 ans, les baleines nageaient au-dessus de la Rive-Sud. Au fil des siècles, le visage de la Rive-Sud changea, apportant avec lui une évolution de la faune, de la flore et de ses habitants.

Le 15 septembre 1823, Montréal devint le siège d’un événement sans précédent qui suscita une excitation populaire prolongée : une gigantesque visiteuse batifolait dans ses eaux portuaires. Le sujet de cette agitation : une baleine aventurière loin de son territoire naturel.

Des passagers du « Lady Sherbrooke » qui remontait le fleuve furent les premiers à l’apercevoir. La nouvelle attira rapidement de nombreux curieux des deux côtés du fleuve, car la baleine évoluait aux environs de l’île Sainte-Hélène.

Deux jours plus tard, soit le 17 septembre, des Montréalais inexpérimentés et se prenant pour des baleiniers, prirent un bateau et des dards afin de pourchasser l’animal. Malheureusement pour eux et heureusement pour elle, la baleine s’échappa et fut aperçue plus tard au Pied du courant (aux environs de l’actuel pont Jacques-Cartier).

Le 21 septembre, soit 6 jours après l’apparition du mammifère, une expédition d’envergure est organisée pour la capture du mammifère. Plusieurs personnes montent à bord du bateau à vapeur « La Prairie » et descendent le courant. Selon des témoins oculaires, elles ne réussissent qu’à épouvanter l’animal. Affolée, celle-ci redescend le fleuve et se frappe contre une chaloupe.

Un dénommé Young lance un harpon qui l’atteint derrière la première nageoire.

La pauvre bête fit plusieurs tours et entreprit de redescendre le courant, se frappant au passage sur les rochers. À un moment, elle prit la direction de La Prairie. Pour son malheur, le niveau d’eau était insuffisant et la baleine dut rebrousser chemin.

Cette tentative d’évasion lui valut d’être blessée plus gravement par ceux qui la pourchassaient avec leurs lances. Épuisée et incapable de résister au courant, elle termina sa course aux îles de Boucherville, où on lui asséna le coup de grâce.

Le mastodonte mesurait 42 pieds 8 pouces.

Sources :

Le reflet, cahier du millénaire 2000

Nos racines : l’histoire vivante des Québécois, chapitre S7 page 1131

Nous sommes au terme d’une année très fructueuse et chargée dans le secteur de notre bibliothèque.

Merci encore une fois à tous nos donateurs pour leur générosité toute empreinte de magnanimité.

Merci également à tous les acheteurs de livres usagés qui se sont, à certains moments, précipités afin de faire l’acquisition de nombreuses aubaines. Par leur geste, ils nous ont permis de faire des acquisitions importantes.

Nouvelles acquisitions

— Cahier des dix : 18 autres numéros, ce qui fait maintenant un total de 24, toujours aussi intéressants les uns que les autres.

— L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent, Les aveux et dénombrements 1723-1745, Collectif sous la direction de Jacques MATHIEU et Alain LABERGE

— Marguerite Bourgeois, Robert RUMILLY (don de Marie-Andrée LESAGE)

— Victor MORIN, Notaire, 1865-1960, Un bourgeois d’une époque révolue (don de Marie-Andrée LESAGE)

— Descendance Giguère

— Léonard PILOTTE et Denise GAUTHIER

— Généalogie Famille PAYMENT/PAIEMENT (don de Bernard PILOTTE, Mississauga, ON)

Livres à vendre

Répertoires de mariages 13 $ ch. (Ils partent vite!)

— Revue d’histoire de l’Amérique française :

Année complète 16 $

Numéros individuels 4 $

— Bibliographies 5 $ ch.

Kissinger; Nixon; Trudeau (3); Kennedy; Rockfeller; J. Chrétien (2);

Turner; Galbraith; Mme Curie; Stephen Girard; Duplessis (2); Mme Thatcher; Mulroney (2)

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Diane Lemieux, est venue à La Prairie le 3 mai dernier annoncer une subvention pour la rénovation extérieure de la Maison-à-tout-le-Monde et la restauration d’autres bâtiments patrimoniaux du secteur historique.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la subvention, la question de la rénovation de l’autoroute 15 (route 132) a fait l’objet de la plupart des questions. Plusieurs citoyens présents auraient aimé avoir une autoroute en tranchée plutôt qu’un simple abaissement de la voie rapide tel que décidé

Rappelons que la SHLM avait appuyé cette démarche des citoyens. Mme Lemieux a répondu que les questions de sécurité avaient primé dans la décision des ministères des Transports et de la Culture. Toutefois, elle a ajouté que la présente solution n’empêchait pas des modifications futures dans le sens préconisé par M. Benoît et les citoyens du Vieux-La Prairie

Mme Lemieux a profité de l’occasion pour visiter nos locaux et se rendre compte du travail accompli par la SHLM. Elle a été fort impressionnée par ce qu’elle a vu et nous a laissé un petit mot d’encouragement dans notre livre d’or :

« Aux hommes et aux femmes impliqués avec cœur dans cette belle société d’histoire, continuez de nous contaminer avec votre passion. Merci de votre engagement. »

Diane LEMIEUX

Ministre d’État

à la Culture et à la Communication

Il nous fait plaisir de confirmer que l’activité Souper aux homards organisée par la Fondation s’est avérée un franc succès. M. Jean-Eudes Gagnon, son président, a profité de l’occasion pour convier les personnes présentes et l’ensemble des membres et de la population à un souper « Moules et frites » qui se tiendra le 30 septembre prochain. Surveillez les avis de mise en vente des billets.

Dans un autre ordre d’idées, la SHLM bénéficie d’une équipe de soutien de plus en plus grande et solide. À tous les bénévoles qui ont œuvré au sein de l’organisme au cours des dernières années nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Bonnes vacances à tous ceux qui en partagent et n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda notre brunch annuel, fixé exceptionnellement le 15 septembre prochain.

Jean L’HEUREUX (179)

Notre équipe de guides touristiques est déjà en place avec un programme diversifié et très chargé pour faire connaître à grande échelle notre patrimoine local et régional.

Au gré des disponibilités, ses membres contribueront également à la recherche généalogique et historique et à l’amélioration de nos archives par voie de classement, entrées de données et autres activités.

Ce groupe compétent et dynamique saura en « donner pour leur argent » à nos visiteurs et à la société.

Jusqu’au 16 août 2002

7 jours/semaine,

de 13 h à 17 h seulement

les samedis et dimanches

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

M. Jean Quesnel, La Prairie (414)

Mme Anne Thivierge, Montréal (415)

Mme Rachel Béchard, V. Sainte-Catherine (416)

Trésorier

Notre trésorier, M. Jean Girard, nous a souligné à quelques reprises qu’il voulait céder le flambeau du poste de trésorier à quelqu’un d’autre. Suite aux pressions des membres lors des assemblées générales dues à l’absence de candidat, et par conséquence de son intérêt très vif pour la Société, M. Girard renouvelait son mandat.

Depuis quelque temps, M. Girard a découvert un volontaire qui s’entraîne à connaître et gérer les finances de notre corporation. Il s’agit de M. Serge Langevin (359) qui a été nommé trésorier par intérim jusqu’à l’assemblé générale prochaine.

M. Girard assure une transition en douceur en demeurant notre consultant au plan des finances.

Nos remerciements les plus sincères à M. Girard pour toutes les heures consacrées à cette tâche importante.

Nos remerciements également à M. Langevin pour son implication.

Secrétaire-coordonnatrice

Le contrat de notre secrétaire-coordonnatrice, Mme Johanne McLean a été renouvelé pour une autre année.

Mme McLean est avec nous depuis déjà deux ans. Sa disponibilité et son efficacité sont grandement appréciées, tout comme ses grandes qualités d’entregent.

Colloque à New York

Un important colloque portant sur les Amérindiens et la généalogie a eu lieu à New-York le 15 juin dernier.

L’instigateur de ce projet, M. Ben Giboe est un Métis originaire des États-Unis. Il a découvert lors de ses recherches un ancêtre français venant de La Prairie portant le nom de Gibeault. M. Giboe est venu nous voir deux reprises et il a été enchanté des recherches approfondies effectuées au nom de la SHLM par notre coordonnatrice.

Découvrir cet aspect inconnu de son histoire familiale a été pour lui une révélation. C’est ainsi que l’idée d’un colloque a germé. Prévu pour l’automne passé, il a été remis au printemps suite aux événements du 11 septembre 2001. Il faut souligner que tous les frais inhérents à cette rencontre sont défrayés par des subventions obtenues par M. Giboe.

MM. Raymond Monette et Charles Beaudry furent les conférenciers délégués pour représenter la SHLM au colloque. Ils présentèrent des communications portant sur les relations entre les Amérindiens et les Français en Nouvelle-France ainsi que sur les ressources généalogiques et historiques de la SHLM.

Souhaitons que ce colloque ouvrira la porte à de nouvelles collaborations transfrontalières.

Il est à souligner que, depuis la création de notre site Internet en 1997, les demandes en généalogie en provenance des États-Unis ont connu une forte hausse. Cela a eu aussi pour effet d’augmenter la clientèle de nos visiteurs originaires du pays de l’oncle Sam.

Congrès de la FSHQ

M. Jean L’Heureux, prés., a représenté la SHLM au congrès de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec. Le congrès tenu à Sherbrooke les 14, 15 et 16 juin derniers.

Emploi de guides

Nous avons reçu une réponse favorable du programme Placement Carrière Été Canada. La subvention accordée sert à l’embauche de quatre guides pendant 8 semaines cet été.

Exposition

L’exposition de cette année fait le bilan des fouilles archéologiques qui se sont déroulées à La Prairie depuis plus de trente ans. Elle permet de découvrir le riche potentiel de nos archives enfouies et de comprendre un peu mieux le travail de l’archéologue. Cette exposition se tient dans le cadre des activités du 30e anniversaire de la SHLM.

Toponymie

À la demande de la Ville de La Prairie, la SHLM a proposé les noms des Miliciens pour le district électoral no. 1 (secteur de l’école La Magdeleine) et des Bricades pour une rue du nouveau quartier situé près de la briqueterie Saint-Laurent.

Décès

— M. Raymond-Paul La Berge, de Laval, membre No 136, décédé le 14 mai dernier.

— M. Réal Legault, 2e président de la SHLM

Liste de livres à vendre

Une liste informatisée des livres en vente est affichée au babillard. Voir Johanne pour les modalités d’achat.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.

Rédaction : Charles Beaudry (302); Laurent Houde (277); Jean L’Heureux (179); Johanne McLean

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, mai 2002

La pollution industrielle de notre environnement n’est pas une préoccupation de notre époque seulement. En 1903, le maire de La Prairie, le Docteur Brisson, négociait, au nom du conseil, suite à des plaintes des citoyens, particulièrement des Frères de l’Instruction chrétienne voisins de la fabrique et dans la ligne des vents dominants, avec la direction de l’entreprise La Prairie Bricks, la nécessité de modifier leur technique de cuisson pour diminuer la fumée et en changer la nature.

Il eut des discussions avec le gérant de l’entreprise et fit même parvenir des recommandations au secrétaire général du manufacturier en s’appuyant sur un article récent de La Presse qui expliquait une méthode nouvelle prometteuse à cet effet.

Dans une lettre du 23 mars 1903, il incitait fortement la compagnie à tout le moins tenter l’expérience de cette méthode et soulignait qu’il était préférable de faire cet essai et de constater son efficacité ou non, montrant ainsi leur bonne foi et surtout en évitant ou retardant une possibilité de poursuite judiciaire qui pourrait même viser la municipalité.

Source : lettre du Dr Brisson transmise par Mme Charuest (59) qui effectue la transcription de la correspondance du Dr Brisson.

Qui n'a pas entendu parler de l'esclavage? Dans les années 70, une mini-série fit fureur tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle s'intitulait RACINES. Cette émission relatait la capture d'Africains, enlevés dans leur pays natal et emmenés aux États-Unis pour y être vendus. Ils furent les premiers esclaves de l'Amérique du Nord.

Ensuite, vint la guerre de sécession aux États-Unis qui séparait le Nord et le Sud et dont l'enjeu principal était l'abolition de l'esclavage et la libération de ce peuple d'Afrique soumis aux pires sévices par la plupart de leurs propriétaires.

Beaucoup de ces esclaves se réfugièrent au Canada où des citoyens canadiens les aidèrent à passer la frontière. Dernièrement, dans l'une des capsules du Patrimoine canadien, on voyait un segment de cette partie de l'histoire d'esclaves ayant réussi leur périple grâce à de courageux Canadiens.

Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des esclaves au Canada. La capsule du Patrimoine canadien omet de montrer le côté sombre de l'histoire canadienne concernant l'esclavage.

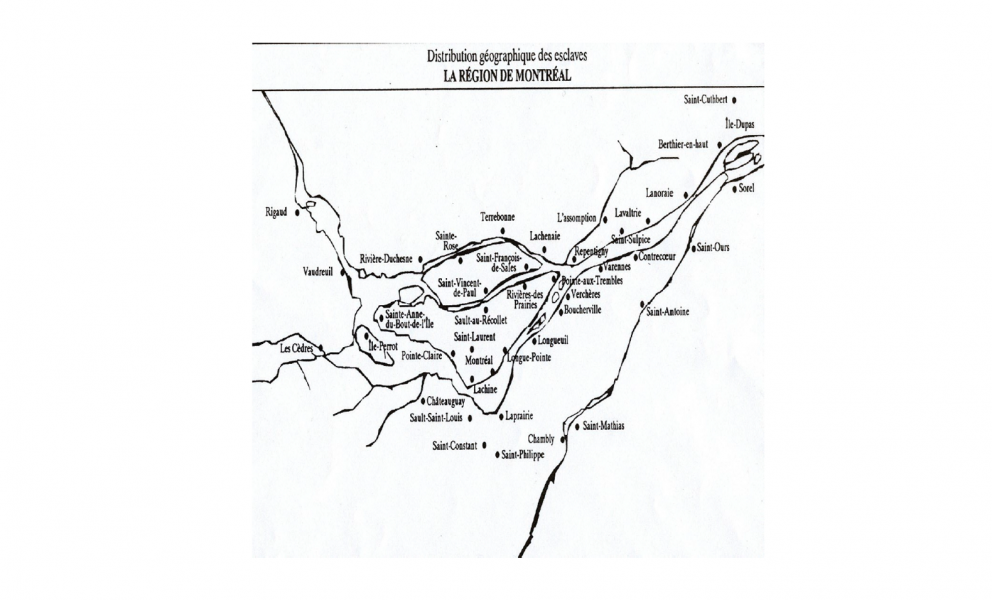

Les esclaves apparaissent chez nous vers 1690, et nous en retraçons dans les premières années du XIXe siècle. La majorité des esclaves, environ 2700, étaient des Amérindiens de différentes nations; environ 1400 étaient des esclaves noirs.

Bien que cela puisse surprendre, plusieurs familles de la Seigneurie de La Prairie étaient propriétaires d'esclaves amérindiens (seulement 3 esclaves noirs ont été répertoriés dans la Seigneurie).

Les familles Bisaillon, Lérigé, Bourassa, Deneau, Pinsonneault, sont parmi celles-ci. Au moins 70 esclaves amérindiens sont recensés dans la Seigneurie.

Les esclaves amérindiens, parfois appelés esclaves rouges, posent des problèmes particuliers. En principe, ces esclaves provenaient seulement des nations qui n'étaient pas alliées des Français.

Fait intéressant, plusieurs esclaves se marieront avec des colons. À La Prairie, on note le mariage de Marie-Jeanne Perras (veuve de Claude Faye), fille de Pierre Perras et Denise Lemaître, avec Pierre Voisin, esclave panis (veuf de Marie-Anne Lacroix). Ils se sont mariés le 23 décembre 1709 à La Prairie.

Certains disent que le nombre d'enfants illégitimes, nés de femmes esclaves enceintes de leurs propriétaires était élevé durant la période de l'esclavage en Amérique du Nord. Je n'ai pas trouvé de preuve de cette assertion en Nouvelle-France.

Parmi les propriétaires, 45 % étaient des marchands, 20 % des officiers militaires et 35 % occupaient une autre profession (clerc, menuisier, etc…).

Voici quelques exemples des propriétaires : Michel Bisaillon, époux en 1710 de Marguerite Fafard, possédait 4 esclaves amérindiens. René Bourassa dit Laronde, époux en 2e noce de Catherine Lérigé, en 1778, en avait 5 ou 6. Jacque Deneau dit Détaillis, époux en 1705 de Françoise Daniau, en possédant quant à lui 7.

En terminant, bien que cette époque soit révolue au Canada, dans plusieurs pays du tiers-monde, l'esclavage est encore monnaie courante.

Source : Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires, par Marcel Trudel

Nos ancêtres, avant d’émigrer en Nouvelle-France, ne vivaient généralement pas dans la ouate — qui n’existait pas encore d’ailleurs. Leurs conditions étaient difficiles. Les guerres à répétition, celles des rois puis celles, plus locales des nobles entre eux pour la possession de territoire, les règlements de comptes, chicanes de familles ou d’héritage, etc., réduisaient régulièrement les populations d’hommes aptes à travailler, détruisaient les demeures et les champs. La propriété foncière reposait entièrement ou presque entre les mains du roi, des nobles et du clergé (évêchés, abbayes). Peut-on, dès lors, se surprendre de l’intérêt que plusieurs ont eu à s’expatrier sur la foi des promesses inouïes qu’on leur faisait.

Poursuivons notre quête sur leur mode de vie avant leur prise de décision par des extraits du volume de Pierre GOUBERT, La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle.

Les intérieurs paysans (suite et fin)

« Le plus inattendu dans ce que, après Balzac, on appellera plus tard les "inventaires de commissaire-priseur", c’est la présence d’armes : pas seulement de solides couteaux ou des faux qu’on peut renverser, mais des arquebuses, puis des mousquets, surtout ce qu’on désigne sous le nom alors vague de fuzil ; aux premières lectures, on peut croire au ramassage, en des lieux proches d’anciens champs de bataille, de quelques trophées plus ou moins hors de service; du fait qu’on s’est battu un peu partout durant les guerres de Religion, la Fronde et même un peu plus tard (mais alors aux frontières), le cas a dû être fréquent.

Il y a tout de même bien trop d’armes, à moins de croire que tous les soldats abandonnaient les leurs ou les revendaient, cette seconde hypothèse n’étant pas absurde; mais des fusils se trouvent encore au XVIIIe siècle, alors que le royaume ne connaissait ni la guerre civile ni l’invasion (sauf locale et épisodique). On a pourtant bien du mal à déduire qu’il s’agissait là d’armes pour la chasse (et subsidiairement de défense contre les loups, nombreux, et les brigands, rares) : en effet, si le braconnage se révèle considérable et facile (et explique que le clapier fut très longtemps inconnu dans nos campagnes), on avait plutôt l’impression qu’on le pratiquait avec des collets, pièges, appeaux et autres habiles pratiques. Un petit mystère demeure donc, mais il ne pousse pas à soutenir que la vie des campagnes était idyllique, et sans danger.

Une autre constatation, très générale, surprendra moins : même en des logis bien garnis de meubles et vêtements, on ne trouve jamais un sou vaillant, ou bien les héritiers déclarent que tout l’argent-monnoie (c’est le terme) a été employé pour les frais de maladie et de sépulture. Il est à noter que cette unanimité dans la déclaration de néant monétaire n’apparaît guère avant le milieu du siècle (en même temps que les impôts atteignent un niveau astronomique). Bien entendu, tout paysan, sauf les miséreux totaux (mais ils n’ont pas de maison) détient quelques pièces de billon (bronze) et même d’argent, ne serait-ce que pour payer l’impôt royal (et quelques petits autres) qu’il finit tout de même, gémissant et contraint, par régler sou à sou… Il est vrai qu’au lieu et place d’argent sont souvent déclarées, et décrites, quelques menues reconnaissances de dettes (envers un gros fermier, un parent, le curé, le seigneur, un usurier du secteur), couchées sur de petits bouts de solide papier et signées de "la marque" du défunt… Il vaut mieux déclarer son passif que son actif!

L’inventaire d’intérieurs paysans qui vient d’être donné résulte rigoureusement de documents d’archives, propose en outre quelques interprétations et concerne strictement la partie la plus modeste (mais non pas la franchement misérable) et aussi la moins spécialisée (pour autant que ce mot ait alors un sens) de la paysannerie française; elle se trouvait la plus nombreuse, et de beaucoup : facilement la moitié des sujets du roi.

Naturellement, cette évocation convient mal à tels groupes de ruraux un tant soit peu spécialisés, comme les vignerons ou les maraîchers, ou aux artisans-paysans pourvus d’un métier à tisser, d’une forge, d’un petit atelier, ou aubergistes, ou meuniers; encore moins aux grands laboureurs-fermiers-receveurs qui, sur leurs 100 hectares de terre à blé, meublaient presque bourgeoisement un grand bâtiment sur cour fermée, flanqué de plusieurs remises, hangars, étables, bergeries et écuries, et agrémenté d’un pigeonnier. Du moins retrouverons-nous, chemin faisant, une bonne partie des uns et des autres, dans leur cadre naturel et leurs milieux de vie.

Avant d’y parvenir, tâchons d’accéder aux hommes eux-mêmes, leur famille, leur descendance, quasiment dans leur chair. »

Contrairement aux mythes populaires, il est faux de croire que les filles du Roi étaient des filles de mauvaise vie. Le père Le Jeune écrivait dans la Relation de 1641 « On nous a dit, qu’il couroit un bruit dans Paris, qu’on avoit mené en Canada, un vaisseau tout chargé de filles, dont la vertu n’auroit l’approbation d’aucun Docteur; ‘est un faux bruit, j’ay veu tous les Vaisseaux, pas un n’estoit chargé de cette marchandise. »

Un autre témoignage à citer est celui de Pierre Boucher qui résidait dans la colonie depuis une trentaine d’années et qui fut questionné lors de son voyage en France en 1662 : « Il n’est pas vray qu’il vienne icy de ces sortes de filles, & ceux qui en parlent de la façon se sont grandement mépris, & ont pris les Isles de Saint Christophe & de la Martinique pour la Nouvelle-France; s’il y en vient icy, on ne les connoist point pour telles; car avant que de les embarquer, il faut qu’il y aye quelques-uns de leurs parens ou amis, qui asseurent qu’elles ont tousiours esté sages; si par hazard il s’en trouve quelques-unes de celles qui viennent, qui soient décriées, ou que pendant la traversée elles ayent eu le bruit de se mal-comporter, on les r’envoye en Franc. »

Même à l’époque des filles du Roi et au cours des décennies qui suivirent, la polémique concernant la vertu de ces filles est demeurée vivace.

Lors de l’invasion du bas Canada par les troupes anglaises, le Roi Louis XIV envoya le régiment de Carignan-Sallières en renfort. Lorsque la France gagna la bataille, le régiment fut démantelé et quelques centaines de ces valeureux soldats décidèrent de demeurer au Canada. Remarquez que le ministre Colbert suggéra fortement aux officiers du régiment de ne point repasser par la France et de demeurer au pays pour mériter les grâces de Sa Majesté.

Afin de coloniser et peupler la Nouvelle-France, il devint impératif d’accroître la gent féminine, disposée à marier ces soldats et les autres hommes de la colonie. Pour remédier à la situation, le roi décida d’envoyer des femmes dans le nouveau pays. Celles-ci seraient les mères des générations à venir. Entre 1663 et 1673, la colonie recevra près de 800 filles connues sous le nom de « Filles du Roi ».

À peine un peu plus de 400 filles du Roi sont des orphelines et la majorité a moins de 25 ans, les autorités cherchant des filles jeunes et en santé. Le Roi de France défraie le coût de la traversée et leur procure quelque bien-être matériel.

Avec l’apport des Soldats du régiment de Carignan-Sallières et celui des filles du Roi, la population de la Nouvelle-France double en 7 ans, passant de 3200 en 1666 à 6700 en 1672. La France considère alors qu’elle a fait son effort.

Parmi ces hommes et femmes unis pour la colonisation, certains se sont établis dans la Seigneurie. Parmi ceux-ci, nous retraçons le nom de François Pinsonneau dit Lafleur, soldat de la compagnie St-Ours, qui épousa Jeanne Leber (Leper). Le couple Pinsonneau s’installa dans le village au début de sa fondation. Tous les deux sont morts à La Prairie. Ils ont eu 7 enfants.

Marguerite François (Maureau), veuve de Mathieu Faye, épouse en 2e noces Jean Lefort, le 2 novembre 1696 à La Prairie. Ils auront 3 enfants.

Anne Aubry épousa Antoine Caillé-Biscornet dit Brule-fer; ils furent recensés à La Prairie en 1681 et ont eu 7 enfants.

Jeanne Leduc Denote, veuve d’André Robidou dit l’espagnol épousa en 2e noces Jacques Supernant (Surprenant) dit Sanscoucy, le 16 août 1678 à La Prairie. Il était un soldat du Régiment Carignan-Salllières, Cie de Contrecoeur.

Nous pourrions mentionner toutes celles qui se sont établies dans la Seigneurie, mais la liste serait trop longue.

Ces femmes ne sont que quelques-unes des pionnières venues dans le Nouveau monde pour assurer la survie et la descendance de la Nouvelle-France. Elles seront aussi les mères de plusieurs descendants établis dans la Seigneurie de La Prairie.

Nous pouvons être fiers de nos origines, car ces hommes et femmes ont tout quitté pour que nous puissions exister.

Attention aux mauvaises langues et aux mensonges qui subsistent depuis près de 350 ans. Ces femmes, sauf quelques exceptions, étaient des filles de bonnes familles et des orphelines, cherchant un monde meilleur.

Source : Les filles du Roi par Silvio Dumas, Société historique de Québec, Québec 1972

Les inventaires des biens dont le but est de permettre le partage de l’héritage d’un défunt sont une source précieuse d’informations sur les aspects matériels de la vie de nos ancêtres.

Deux de ces inventaires, datés de 1786 et 1821, concernant un mari et son épouse remariée, nous renseignent sur leur habillement. Dans le cas d’Augustin Houde de Rivière-du-Loup (Louiseville), cultivateur et négociant, l’inventaire de 1786 nous apprend qu’il avait quatre habits : un habit de drap gris, évalué à 12 livres, un habit bleu (12 L), un habit de drap silésie (12 L) et un habit d’été non fait (18 L). Il avait aussi un ensemble de veste et culottes de nan-kin (12 L), un ensemble de veste et une culotte de cotton (6 L), une veste de drap gris (6 L) et une veste noire (4 L). Sa bougrine d’indienne est estimée à 12 Livres.

La bougrine est une sorte de vareuse et l’indienne une toile de coton imprimée. Quant au nankin, c’est une toile de coton uni généralement de couleur jaune. La silésienne (silésie) est un tissu mi-soie, mi-laine. Dans ses réserves, le sieur Augustin avait 42 aunes de toile valant 40 sols l’aune, 30 aunes d’étoffe du pays à 3 L l’aune et 24 aunes de droguet Cadien, évalué à 3 L 6 sols l’aune. Une assez bonne quantité de tissu, l’aune étant une mesure de longueur alors équivalente à 119 centimètres.

L’inventaire nous apprend que l’étoffe du pais, faite de laine filée plutôt en gros brins et tissée serrée, avait été tissée par une dame Chauret au coût de 10 sols l’aune. Le droguet est défini comme une étoffe de laine à bas prix mais ici sa valeur est estimée supérieure à celle de l’étoffe du pays. Il s’agit d’un droguet particulier dit cadien, ce qui veut probablement dire acadien. Il avait été façonné par une dame Leblanc au prix de 18 sols l’aune. Cette dame était vraisemblablement une acadienne déportée de son pays en 1755 et qui était venue, comme plusieurs de ses compatriotes, s’établir alors dans la région de Rivière-du-Loup.

Alors qu’Augustin Houde est décédé à l’âge de 50 ans, Marie-Louise Vachon, son épouse, remariée à Jean-Baptiste Rivard, a vécu jusqu’à près de 80 ans. En 1821, l’inventaire de ses biens, qui regroupe souvent plus d’un objet sous le même item, fait état de sa garde-robe. On y trouve : deux mantelets et un jupon d’indienne (12 L), une chape de drap (9 L), une paire de souliers et un mantelet et son ruban (3 L), une vieille jupe (2 L 8 s), une paire de souliers et une table (3 L), un jupon et un chapeau (7 L), une pelisse et une capotte (10 L), un déshabillé et un jupon (10 L), un jupon et trois mantelets (6 L) et deux boites à coiffe.

Mantelet signifie petit manteau. À partir de 1743, le terme désigne une courte cape de femme qui couvre les épaules et les bras. On le définit aussi comme un vêtement léger que les femmes mettent sur leurs épaules pour sortir. La chape est une sorte de manteau long sans pli et agrafé par devant, en fait un ample manteau. La capotte (capote) est un grand manteau d’étoffe grossière à capuchon. Bélisle la décrit comme un grand manteau que les femmes portaient par-dessus leurs habits et qui les couvrait de la tête aux pieds. Quant à la boite à coiffe, c’est une sorte de boîte à chapeaux pour entreposer les coiffes, des coiffures féminines légères en toile ou en tissu léger.

Il apparaît bien évident que ces inventaires ne font pas état de tous les vêtements portés par les personnes en cause. On s’en tient probablement à ce qui a une certaine valeur et qui serait susceptible d’être porté par quelqu’un d’autre. Il est difficile d’établir une valeur comparative entre les vêtements de cette époque et ceux de nos jours. En regard d’autres biens, les habits d’Augustin Houde évalués à 12 L chacun représentaient les coûts respectifs de 6 cordes de bois, de 8 minots de patates, de 3 1/2 minots de farine ou de 3 minots de pois secs. Le minot était une mesure de volume équivalant à un peu moins de 40 litres.

Pour ce qui est de Marie-Louise Vachon, la veuve d’Augustin, la valeur comparative de ses vêtements est plus difficile à établir à cause de leur regroupement de 2 ou 3 sous un même item. Dans cet inventaire, si on met en parallèle des items d’habillement avec d’autres items variés on obtient les équivalences suivantes :

Pour 12 L, deux mantelets et un jupon d’indienne se comparent à une pelle à feu, une paire de chenets et une paire de pinces de foyer, ou à un dévidoir et un rouet.

Pour 9 L, une chape de drap se compare à un chaudron.

Pour 7 L, un jupon et un chapeau se comparent à 10 livres de chandelles, ou à la moitié de la valeur d’un métier à tisser complet.

Pour 10 L, un déshabillé et un jupon se comparent à 3 plats de fer, une bombe (bouilloire à bec) et une tourtière, l’ustensile pour faire cuire des tourtes.

Références

— Badeaux, Jean-Baptiste, notaire, Inventaire des biens délaissés par sieur Augustin Houde. 3 et 4 février 1786.

— Bélisle, L.A., Dictionnaire Bélisle de la langue française du Canada, Éditions Leland.

— Gagnon, Antoine, notaire, Inventaire des biens de la succession de feue Marie Louise Vachon, 18 et 19 juin 1821.

— Robert, Paul, Le petit Robert 1, Éditions Le Robert, 1987.

Surprenant mais véridique.

Voilà ce qu’on apprend dans un texte fouillé de Robert-Lionel Séguin, intitulé « L’apprentissage de la chirurgie en Nouvelle-France. »

Ce texte apparaît dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, pages 593 à 599, volume XX, 1967.

Voici quelques bribes de ce texte :

« Des praticiens se montrent particulièrement avisés. L’un d’eux Étienne Bouchard, "Maistre Chyrurgien du dict Ville-marye", crée son propre système d’assurance-santé le 3 mars 1655, alors qu’il s’engage à "penser et médicamenter" la plupart des habitants de Montréal, leur épouse et leurs enfants, moyennant une prime annuelle de cent sols par personne. Bouchard devra soigner "touttes sortes de maladyes tant naturelles quaccidentelle, excepté de la peste, grosse vérolle, de la lèpre, mal caduc Et la litotomye ou opilation de la pierre Jusques à une entière Guérison autant que faire se pourra…" »

Les bénéficiaires d’un tel plan sont Urbain Tessier, ancêtre de Raymond Monette, bibliothécaire à la SHLM, Louis Guertin, Nicolas Millet, Gilbert Barbier, Marin Janot, Gimon Galbrun, Jacques Mousseau, Louis Brousseau et Jacques Beauvais ancêtre de madame Lucette Beauvais-Monette bibliothécaire et Huguette Beauvais, bénévole de la SHLM.

D’autres disciples d’Esculape offriront leurs services à contrat dans les décennies qui suivent. C’est ce que font deux autorités médicales de la Nouvelle-France, les maîtres-chirurgiens Jean Martinet dit Fonblanche et Antoine Forestion, le 20 août 1681, alors qu’ils se rendent chez le notaire Claude Maugue pour y signer un accord avec les religieuses Hospitalières du lieu.

À cette occasion, les chirurgiens

« promettent et s‘obligent de bien et Duement servir L’hospital de Villemarie, penser et médicamenter tous les malades qui s’y trouveront, et par quartier de trois en trois mois et se renderont assidus à venir visiter les dits malades environ sur les sept heures du matin par chacun jour et autres heures lorsqu‘il sera nécessaire, et ce pour et moyennant la somme de soixante quinze livres chacun, et par chacun an, A commancer le temps de Leur service dès le premier juillet dernier. »

Heureux temps où le paiement des honoraires médicaux reste à la merci d’une bonne ou mauvaise thérapeutique. De nos jours, telle garantie saurait satisfaire le plus incrédule des patients. Non pas à l’époque, puisque la prose notariale précise encore que si « D’ici audit terme il demeuroit dans Les chairs du malade aucunes Racines dudit ChanCre qui pourroient transpirer Et sétendre depuis La playe Jusqua La Gorge Seulement Et Luy Causer de nouvelles playes, alors Ledit sieur Dubeaur Sera Tenus Et Obligé de Rendre audit malade Ladite somme de deux Cens schelings Susdits quil a reçu En La Vache et veau Cy dessus mentionnés, Et quil ne pourra prétendre En au-cunes manières au Second Et Dernier payement de Pareil-le Somme de deux Cens schelings… »

Voilà ce qu’on appelle brasser des affaires.

Bibliothèque :

De Mme Marie-Josée D’Amour :

Mémoire Contribution à l’étude du développement villageois : La Prairie-de-la-Magdeleine, du régime français au XIX siècle.

En 1902, le voyage de Montréal à Seattle par train coûtait, en première classe, 77,75 $ et seulement (!) 48,65 $ en seconde classe. La disposition d’un lit pour la durée du voyage demandait un 7 $ additionnel.

Dons

Merci de tout cœur aux donateurs suivants :

Livres : William Hashfield, Patricia McGee et Paul Matte. Ivan Skladan, (pour la fabrication de 27 appuie-livres, rigides et en acier inoxydable avec identification de la SHLM

Acquisitions :

Les livres suivants font partie d'un don exceptionnel de Mme Marie-Andrée Lesage.

Robert Rumilly, Histoire des Franco-américains,

Robert Rumilly, Henri Bourassa

Robert Rumilly, Chefs de file

Robert Rumilly, Marie Barbier, mystique canadienne, en 2 volumes

Marie-Claire Daveluy, La Société de Notre-Dame de Montréal

Robert Rumilly, Monseigneur Laflèche et son temps

E.Z. Massicotte, Athlètes canadiens-français depuis le 18e siècle

Guy Frégault, Le grand marquis

Guy Frégault, Iberville le Conquérant

Thomas Chapais, Le marquis de Montcalm

Abbé Dugas, L’Ouest canadien

Livres à vendre (romans)

Gabrielle Roy, Rue Deschambault

Gabrielle Roy, La petite poule d'eau

Antonine Maillet, Don l'orignal

Antonine Maillet, La Sagouine

Laure Conant, L'oublié

Agatha Christie, 7 volumes : à l'unité

Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans

Dostoievsky, L'idiot de (en 2 volumes)

Dostoievsky, Les frères Karamazov (en 2 volumes)

Georghiu, La 25e heure

Marie Noël, Notes intimes

J. Godbout, Salut Galarneau

Francine Ouellette, Au nom du père et du fils

Simenon, L'évadé

Simenon, La pipe de Maigret

Marie Cardinal, Les mots pour le dire

Françoise Sagan, Le sang d'or des Borgia

Alain Fournier, Le grand Meaulnes (2)

Boris Vian, L'herbe rouge

Alphonse Daudet, Contes du Lundi

R. Bach Jonathan Livingstone

A. Parizeau, L'amour de Jeanne

Magazines à vendre

* National Geographic, 150 numéros à l'unité 1$

* L'action nationale, 200 numéros 1$

Liste de livres à vendre

Une nouvelle liste informatisée et mise à jour a été produite. Vous pouvez la consulter auprès de Johanne et commander les livres que vous désirez.

Bénévoles demandés

Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour effectuer différentes tâches :

— Catalogage des nouvelles acquisitions

— Corrections de listes à l'ordinateur

— Inventaire

— Replacement des livres sur les rayons

— Liste de livres à produire

— Vente de livres, etc…

Ces tâches peuvent demander de une à deux ou trois heures par semaine. Plusieurs peuvent se faire selon la disponibilité de la personne, tant en fonction du moment que de la durée de l’implication.

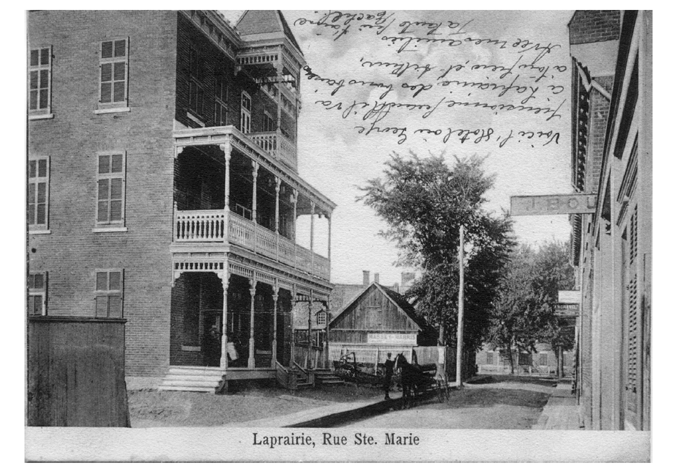

L’hôtel de Montigny tel qu’il apparaissait au temps de sa gloire.

Ce bâtiment, qui fit les beaux jours du Vieux-La Prairie, entre la construction des ponts Victoria et Jacques-Cartier, est laissé pratiquement à l’abandon dans les années 80.

Grâce à la détermination de personnes désireuses de préserver ce souvenir du passé toujours présent, l’hôtel de Montigny se fait présentement une beauté et ré-ouvrira ses portes durant la période estivale. À l’instar de sa vocation passée, la bâtisse sera convertie en restaurant au rez-de-chaussée et en logements ou bureaux de style « loft » aux étages.

Félicitations aux entrepreneurs pour ce merveilleux projet de préservation du patrimoine du Vieux-La Prairie

Jean L’HEUREUX, (179)

Notre prochaine conférence

Journal de bord de Jean-Baptiste Racine

par Sylvain RIVARD, ethnologue spécialiste en culture amérindienne

21 mai, 20 h

au 247, rue Sainte-Marie

(étage du siège social)

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

M. Denis Marcil, Saint-Mathias (412)

Généalogie I

Nous rappelons aux membres que nos locaux sont ouverts le 2e lundi du mois, de 19 h à 22 h, pour la recherche généalogique.

Ce service est offert à tous, mais vise particulièrement les personnes au travail qui ne peuvent venir effectuer leurs recherches dans le jour.

Point besoin de rendez-vous.

Bienvenue à tous. Venez profiter de nos deux collections : La Féminine et la Masculine de Drouin.

Généalogie II

Cours de généalogie

Nous planifions présentement certaines activités pour l’automne, dont l’une pourrait intéresser les personnes qui songent à faire la généalogie de leur famille.

L’activité serait un cours de généalogie tenu en soirée à raison de 2 heures/semaine pendant 8 semaines.

Le cours serait donné par M. Jean-Marc GARANT (115)

Le coût serait de 5 $ par cours pour un total de 40 $.

Un minimum de 12 personnes est requis pour tenir l’activité.

Les inscriptions seront prises tout au long de l’été au 450-659-1393.

Assemblée générale annuelle

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 18 juin 2002 au siège social à 20 h.

Les états financiers et le rapport annuel des champs d’activités vous seront présentés.

Réservez votre soirée et venez nombreux.

Souper aux homards

Encore cette année, la Fondation de la Société historique de La Prairie tiendra un souper de homards vendredi le 31 mai 2002, 19 h.

L’endroit : Complexe Saint-Laurent

Coût : 50 $/personne

Buffet et homards à volonté.

Billetterie :

— Complexe Saint-Laurent

— Caisse populaire de La Prairie

— IGA La Prairie

— SHLM

Nous vous convions en grand nombre à ce repas qui, au fil des années, a connu un vif succès.

Tous les profits générés par cette activité servent à aider des organismes sans but lucratif de La Prairie.

Merci de votre soutien.

Jean-Eudes GAGNON

président de la Fondation

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.

Rédaction : Gilbert Beaulieu (361); Laurent Houde (277); Johanne McLean, secr.-coord.; Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, avril 2002

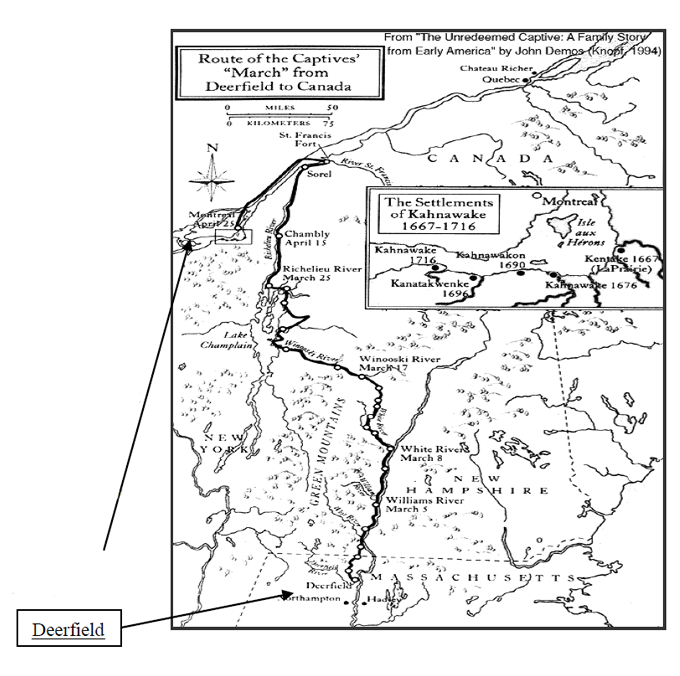

Les conflits qui sévissent en Europe aux 17e et 18e siècles, entre la France et l’Angleterre, se transportent dans le Nouveau-Monde. Dans les années 1687-1713, les colonies françaises et anglaises multiplient les raids chez les adversaires afin de mieux contrôler le commerce des fourrures avec les Indiens.

C’est dans ce contexte qu’on doit situer l’invasion américaine à La Prairie en 1691. Fort heureusement les forces françaises sortent victorieuses, à l’endroit nommé depuis LA BATAILLE.

Une troupe de près de 300 hommes, soldats français appuyés d’amis indiens, se dirige en 1704 à près de 230 miles au sud de Montréal dans le territoire américain.

Le village visé est DEERFIELD situé à mi-chemin entre Albany et Boston. 290 personnes y vivent dans un lieu mal protégé. En mars 1704, les 3/5 de la population sont décimés par les envahisseurs et les Français entreprennent le trajet vers Montréal avec les 112 survivants. Le voyage dure un long mois sur des rivières gelées et 91 captifs survivront.

Lorsqu’ils atteignent Montréal on en envoie certains à La Prairie et d’autres à Kahnawake. Presque tous s’intégreront à leur nouveau milieu de vie.

Cette mise en situation permet d’introduire Elizabeth Corse, 8 ans, qu’on amène à La Prairie en 1704. Sa mère était décédée en voyage, auprès d’elle.

Élizabeth (1695-1766) deviendra rapidement membre à part entière de son nouveau village. Elle demande le baptême catholique en 1705, soit 1 an après son arrivée. Elle devient citoyenne canadienne en 1706 à l’âge de 10 ans.

Son entrée définitive dans la société de la Nouvelle-France sera scellée par son mariage, à l’âge de 16 ans, à Jean Dumontet, en l’année 1712. Devenue veuve en 1730; elle a 34 ans.

Le couple Dumontet-Corse aura 4 enfants qui atteindront l’âge adulte et se marieront. La descendance qu’ont découverte les généalogistes est issue de Marie-Elizabeth, fille du couple. Cette dernière épousera François Monet en 1732.

Certains américains intéressés par ces ancêtres ont mené d’intenses recherches. Ils ont pu remonter à la source et ont publié plusieurs documents prouvant, hors de tout doute, la sûreté de leurs informations.

Élizabeth Corse, ancienne captive devenue Canadienne, a donc des descendants directs qui sont fiers de la bravoure de leurs ancêtres. Nous avons puisé les renseignements du présent article dans leurs publications de J. N. Churchyard, à savoir le résumé sur Internet de sa recherche.

Source : Tales from Old Deerfield, Notes by James Nohl Churchyard, 12 May 1995. (Il est descendant direct de François Monet et Marie-Élisabeth Corse. En 2002, il vit à Fallbroock, Californie.)

Titre d’ascendance sommaire

CORSE Ebenezer m. Sarah WARNER (Angleterre)

CORSES James m. Elizabeth CATLIN (Deerfield circa 1684)

CORSE/CASSE Élizabeth m. 1. Jean DUMONTET (6 Nov. 1712, La Prairie), m. 2. Pierre MONET (Montréal)

Marie-Élisabeth DUMONTET m. François MONET (5 mai 1732, La Prairie)

Huit autres membres de la famille CATLIN ont été faits prisonniers et amenés en Nouvelle-France. Deux filles marièrent des Français; une fut adoptée par les Amérindiens.

« La Nativité est aujourd'hui un beau village florissant de près de 100 maisons bien bâties » (…) « Il y a une population nombreuse. » Joseph BOUCHETTE, Description topographique du Bas-Canada 1815.

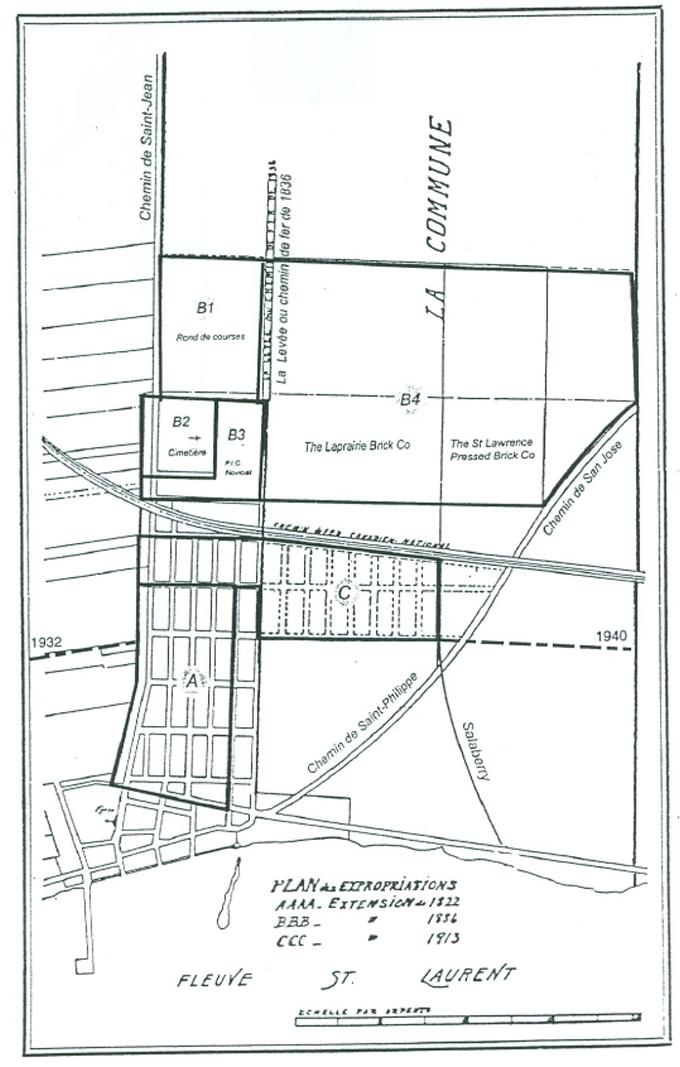

Au début du 19e siècle, la population du village d'origine est à l'étroit. Les terrains vacants de la Commune sont tout désignés pour de multiples usages nouveaux, principalement la construction résidentielle.

La carte de la page 5 permet de visualiser les agrandissements sur une période d'un siècle.

Superficie A (1822) : L'autorité législative décrète une extension résidentielle de 5 arpents par 12. Les lots à bâtir mesurent 60 pi. x 90 pi.

Superficie B1 (1876) : Contre rémunération, quelques hommes d'affaires obtiennent un terrain pour y établir un ROND DE COURSE de chevaux : ce divertissement devient fort populaire et les amateurs nombreux viennent de Montréal et des villages environnants. Ce terrain est devenu le site du Marché des jardiniers.

Superficie B2 (1886) : Pour des motifs d'hygiène publique, le CIMETIÈRE entourant l'église doit être déplacé. On délimite un terrain sur le chemin de Saint-Jean. Ce cimetière est encore utilisé aujourd’hui.

Superficie B3 (1886) : La Prairie accueille la communauté religieuse des Frères de l'Instruction Chrétienne (F.I.C.) Dans la Maison provinciale qu'on y construit, on reçoit de nombreux jeunes hommes qui se préparent à l'enseignement. Une partie de l'édifice est devenue, avec les années, le Collège Jean-de-la-Mennais.

Superficie B4 (1886) : Deux compagnies négocient l'achat de grands espaces dont le sous-sol renferme de la « terre à briques ». Le précieux schiste est tellement abondant que les réserves ne sont pas encore épuisées en l'an 2002. On y fabrique toujours de la brique. Ces compagnies sont maintenant fondues en une seule.

Superficie C (1913) : Expropriés par la ville à même la commune, des lots résidentiels sont mis à la disposition des citoyens.

De 1845 à 1958, un maire dirigera la partie rurale (paroisse) de la Prairie. Le premier maire du village entrera en fonction en 1846.

Le territoire de La Prairie est amputé en 1958 par la fondation de la Ville de Brossard. À cette date, le territoire restant de La Prairie n'aura plus qu'un seul maire, celui de la Ville. La période des 2 maires aura duré près de 100 ans.

Saviez-vous que…

— Dans les années 1840, le territoire de La Prairie couvrait une superficie de plus de 50,000 arpents. Le village s’étendait sur moins de 100 arpents.

Claudette Houde (126)

—Nous savons tous que le fleuve Saint-Laurent possédait autrefois une faune riche et diversifiée. Certains ont encore en mémoire des prises d'esturgeon pesant plus de 60 livres.

Mais saviez-vous qu'autrefois, entre Saint-Lambert et La Prairie, on cueillait l'écrevisse à plein panier?

Tiré de l'ouvrage de Jean Provencher Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent

Charles Beaudry (302)

Nos ancêtres, avant d’émigrer en Nouvelle-France, ne vivaient généralement pas dans la ouate – qui n’existait pas encore d’ailleurs. Leurs conditions étaient difficiles. Les guerres à répétition, celles des rois puis celles, plus locales des nobles entre eux pour la possession de territoire, les règlements de comptes, chicanes de familles ou d’héritage, etc., réduisaient régulièrement les populations d’hommes aptes à travailler, détruisaient les demeures et les champs. La propriété foncière reposait entièrement ou presque entre les mains du roi, des nobles et du clergé (évêchés, abbayes). Peut-on, dès lors, se surprendre de l’intérêt que plusieurs ont eu à s’expatrier sur la foi des promesses inouïes qu’on leur faisait.

Poursuivons notre quête sur leur mode de vie avant leur prise de décision par des extraits du volume de Pierre GOUBERT, La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle.

Les intérieurs paysans

« Nous sont décrits avec beaucoup plus d’abondance et donc de sécurité les intérieurs de ces maisons du XVIIe siècle, dont on ne peut le plus souvent que restituer… ou supposer les aspects externes – sauf les plus belles et les plus solides, ces exceptions.

Habituellement, les greffiers du temps n’oublient ni une écuelle, ni une couverture trouée, ni une livre de laine à filer, pourvu que tout cela appartienne à la succession qu’il s’agit d’inventorier pour sauvegarder les droits des enfants mineurs (il y en a presque toujours) et prévoir parfois une vente aux enchères, car les objets nommés et décrits sont presque toujours estimés, suivant des usages rigoureux.

Comme "meubles meublants" (style du temps) on découvre habituellement chez les paysans fort modestes – la majorité – une ou deux couchettes, une table, un ou deux bancs, un ou deux sièges bas du style trépied, un coffre ou deux, et c’est tout. Ni buffet ni armoire – ce dernier meuble apparaît pourtant vers la fin du siècle chez les Normands un peu cossus.

La couchette, de bois, planches plus ou moins jointives, contient un lict (sens habituel, qui correspond vaguement à notre matelas), sorte d’étoffe grossière bourrée de paille (celle-ci parfois non protégée), dans quelques cas (basses-cours importantes, comme dans le Sud-Ouest), de plume (dans ce cas-là on dit parfois la couette). Des draps, pas toujours, on les garde pour les solennités et les linceuls; des couvertures, toujours, et plusieurs; souvent, il n’existe qu’une couchette – donc tout le monde partage la même chaleur, les mêmes puces et les mêmes épanchements; assez souvent tout de même, on en découvre deux, l’une parfois décrite nommément "à usage d’enfant". Serait-ce un berceau? Ce petit meuble apparaissant rarement, on peut supposer qu’on utilisait les hottes à vendange, suspendues, ou quelques planches grossièrement assemblées; le vrai berceau qui oscille au pied n’est presque jamais cité à la campagne, ou bien il est postérieur au XVIIe siècle.

Le contenu des coffres – parfois, luxe suprême, l’un ferme à clé – est toujours précisé. Dans l’un, les provisions, blé ou farine; du sel (obligatoire, car vendu presque partout par les agents du roi) dans un pot, du lard plus ou moins rance dans un autre, mais pas toujours. Dans l’autre, les "hardes" et "nippes" (toujours le vocabulaire du temps) : au mieux, une paire de draps, bien sûr de chanvre; de nappes ou de serviettes, presque jamais; deux ou trois jupes souvent noires ou grises, autant de "corps", nos grands-mères disaient corsages, quelques chemises, toujours de chanvre, dont une ou deux d’enfants; de sous-vêtements, jamais; avec quelques chiffons ou morceaux d’étoffe usagés çà et là, ce devait être tout pour la lingerie. Des vêtements d’usage courant, du style manteau, blouse, tabliers, pendaient à des clous ou des chevilles; le tout fort usagé, jamais lavé, et qui semble avoir servi d’une génération à l’autre, chacune recousant ou rapiéçant avec ce qui pouvait se trouver – des morceaux provenant d’un autre vêtement enfin réformé, par exemple. Naturellement, dans les grosses fermes, on trouvait plus d’abondance et surtout de variété; mais ce ne sera qu’au siècle suivant, le XVIIIe, qu’au moins dans les campagnes du Nord les femmes parviendront à s’habiller mieux et d’étoffes plus brillantes, et commencer à rassembler un embryon de linge de toilette et de maison.

Du côté de ce que nous appelons cuisine, un mot qui, à ce moment-là, ne pouvait désigner que la cuisson, il n’y avait que la cheminée, quelques marmites, pots et potains, généralement de terre, parfois de fonte, des assiettes, écuelles et bols de bois ou de terre, des cuillers de bois (chez les plus aisés d’étain commun), pas plus de fourchette qu’à la cour du roi, et quelques couteaux individuels, qu’on essuyait sur la manche ou la cuisse après usage. La "vaisselle", quand on la faisait, se lavait comme elle pouvait dans une sorte de baquet de bois, vieille futaille coupée en deux et plus ou moins rafistolée; on trouvait d’ailleurs des barriques de toute dénomination un peu partout, souvent vides ("à gueule bée", disait-on), où l’on pouvait recueillir l’eau de pluie (quand existait une gouttière), mettre quelques pommes, ou des fruits et baies cueillis le long des chemins et des bois pour devenir "boisson" après y avoir jeté de l’eau et laissé macérer quelque peu; vin ou cidre étaient généralement absents parce que non récoltés, déjà vendus ou trop chers. »

Le mois de mars a été fertile en dons divers.

– Archives :

2 cahiers de devoirs datés de 1900 et

le certificat de baptême de Mme Agathe PERRAS mariée le 12 octobre 1911 à Hector GRAVEL

Merci à Mme Francine GRAVEL, leur fille.

– Bibliothèque :

De Mme Marie-Andrée LESAGE, 3 boîtes de livres

De M. Paul MATTE. 1 boîte de livres

De M. Jean L’HEUREUX, Les origines familiales des pionniers du Québec ancien (1621-1865) par Marcel FOURNIER

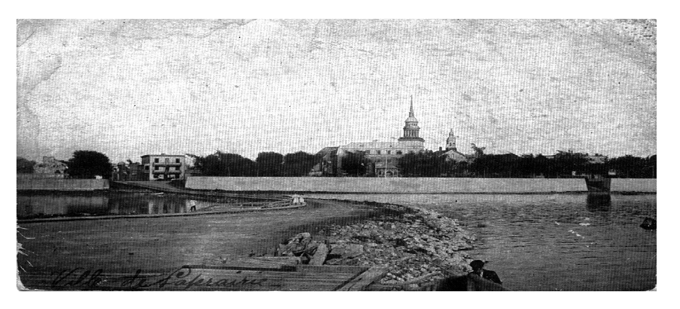

Cette photographie nous donne un aperçu des changements qu’a subi la rive du Saint-Laurent depuis le début du siècle. On voit clairement que l’eau du fleuve arrivait où se trouve la digue communément appelée « rempart ». En avant-plan, le quai qui débouchait sur la rue du Boulevard. Notons la présence d’un édifice à trois étages entouré de galeries. Il s’agit de l’hôtel Boulevard. La rue du Boulevard communiquait à cette époque avec le chemin qui rejoignait Saint-Jean-sur-Richelieu. L’hôtel se trouvait donc à un endroit stratégique près du quai. Au centre de la photo, on aperçoit l’église de la Nativité. Le petit clocher à droite de l’église se trouve sur la chapelle des sœurs de la Providence.

L’image moderne du Vieux-La Prairie nous montre la vieille chapelle des Sœurs de la Providence. Elle a cependant perdu son clocher. À sa gauche, se trouve maintenant la Belle Époque, une résidence pour personnes âgées. Le « rempart » a perdu son utilité avec la construction de l’autoroute 132 à même le fleuve. Il demeure cependant un témoignage important de l’époque où l’accès au fleuve n’était pas compromis.

Acquisitions

— Répertoire des naissances, baptêmes, décès et sépultures de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 1898-1993

— Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Urbain-Premier de Châteauguay, 1853-1988, par Jean-Marie LIGER et Paul-Émile PARENT

— La chanson écrite au féminin, 1730-1990, par Cécile TREMBLAY-MATTE

— Les Cahiers des Dix : Numéros 37, 38, 52, 53, 54, 55

Note : C’est une collection très importante que nous cherchons à compléter le plus tôt possible. Avis aux donateurs potentiels.

Dans le numéro 55, dans un dossier présenté par M. Moussette, archéologue, sur les médailles religieuses, on mentionne La Prairie comme site intéressant de fouilles, avec une photo de médaille trouvée à l’appui.

Appel aux usagers

Si, lors de vos recherches en bibliothèque, vous relevez des erreurs flagrantes, peu importe la nature, nous vous serions reconnaissants de laisser une note locative et descriptive à Johanne. Toute suggestion visant l’amélioration de la qualité de la bibliothèque est bienvenue. Laissez également votre note à cet effet à Johanne.

Remise en tablette des livres

À l’instar de la plupart des bibliothèques, afin d’éviter les recherches fastidieuses de volumes replacés au mauvais endroit, nous vous suggérons de déposer les livres consultés sur la table placée à cet effet dans le local. Un préposé se chargera de les ranger sur les rayons.

Si vous estimez pouvoir ranger le livre consulté, assurez-vous qu’il soit replacé sur le bon rayon et au bon endroit dans l’ordre alphanumérique.

Volumes à vendre

Notre liste de livres à vendre a été mise à jour. Vous pouvez la consulter en faisant la demande à Johanne lors de vos visites.

Reliure

En février 2002, nous avons relié 75 volumes, dont 3 regroupent les 15 années du Au jour le jour, notre bulletin.

Nous sommes présentement à relier les numéros les copies de « Le Bastion », la publication qui a précédé le Au jour le jour.

La collection de l’Institut de recherche généalogique Drouin intitulée La Masculine, qui répertorie les mariages au Québec de 1760 à 1930 selon la liste alphabétique des époux, est enfin arrivée et les 61 volumes trônent fièrement sur les tablettes qui les attendaient.

Conjointement à La Féminine (liste par les épouses), qui nous a été confiée l’an dernier, la recherche généalogique en est grandement facilitée.

La Société renforce ainsi sa position à titre de centre de recherches en généalogie. L’objectif de la SHLM est de permettre aux généalogistes de développer une relation d’intérêt entre la découverte de leurs ancêtres et celle de leur histoire par le biais de l’étude des activités auxquelles ceux-ci peuvent avoir participé et des biens qu’ils ont pu posséder dans la région, grâce à la riche collection d’archives de notre centre d’interprétation régionale.

La documentation accumulée par notre bibliothèque et nos différents fonds d’archives permet également aux généalogistes de famille d’explorer le contexte de vie et le développement social ou politique des diverses époques de l’histoire locale et régionale. Ce renforcement très attendu est rendu possible par l’étroite coopération des élus municipaux, du directeur des Loisirs et du directeur de la Bibliothèque municipale. La SHLM leur est très reconnaissante.

La synergie qui s’installe progressivement entre le développement de l’histoire et de la généalogie à notre siège social s’intègre dans un plan d’action à long terme qui ne peut qu’être bénéfique à la population ainsi qu’au rayonnement de la Société et de la Municipalité.

Jean L’HEUREUX, (179)

Notre prochaine conférence

L’Atlas géographique de Longueuil

par Michel PRATTE, président de La Société d’histoire du Marigot

16 avril, 20 h au 247, rue Sainte-Marie (2e étage du siège social).

C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Ange-Albert Fontaine, époux bien-aimé de Mme Patricia McGee-Fontaine, bénévole et directrice des archives de la SHLM. Un service religieux aura lieu samedi le 13 avril 2002, à 14h00.

Nos plus sincères condoléances à Mme McGee-Fontaine et à sa famille.

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

M. Gérard MÉNARD, Longueuil, (407)

Mme Odette LEMERISE, Sainte-Julie, (408)

Mme Yolande BOYER, Longueuil, (409)

M. Regent DEMERS, La Prairie, (410)

Mr. Dixie L. Johnston, Delton, Michigan (411)

Généalogie

Nous rappelons aux membres que nos locaux sont ouverts le 2e lundi du mois, de 19 h à 22 h, pour la recherche généalogique.

Ce service est offert à tous, mais vise particulièrement les personnes au travail qui ne peuvent venir effectuer leurs recherches dans le jour.

Point besoin de rendez-vous.

Bienvenue à tous. Venez profiter de nos deux collections : La Féminine et la Masculine de Drouin.

Échos d’un membre américain

Gilbert Beaulieu (361)

Le nombre de nos membres américains augmente régulièrement. Il atteint présentement 15 qui couvrent l’étendue des USA, du Vermont à l’état de Washington.

Ce sont des personnes qui, dans leur recherche généalogique, découvrent un ancêtre originaire de La Prairie. Plusieurs, après ou même sans avoir pris contact, sont venus visiter le pays de leur ancêtre. D’autres ont simplement requis un complément d’information sur la lignée de leur ancêtre.

Depuis quelques mois, nous publions un supplément en version anglaise à notre bulletin, supplément qui accompagne notre édition régulière à leur intention.

L’un de ces membres, résident à Seattle, WA, qui nous a rendu visite l’été dernier pour compléter sa généalogie, nous écrit qu’il apprécie recevoir notre bulletin régulier avec son pendant anglais et, comme le contenu en est différent, il s’exerce à en traduire les textes pour s’informer de la Société et partager l’histoire. Cette initiative est également au bénéfice de son épouse.

M. Payseno, de la famille Pinsonneault, est très fier de ses efforts et nous le sommes avec lui. Nous apprécions également qu’il ait pris la peine de partager cette information avec nous.

M. Payseno, les autres membres américains et nos membres canadiens vivant dans les autres provinces sont un témoignage du rayonnement que la SHLM a et peut avoir en conjuguant généalogie et histoire.

Merci, M. Payseno, de nous le rappeler.

Important

Veuillez prendre note que le brunch annuel de la SHLM est reporté au 15 septembre 2002. N’oubliez pas de mettre cette nouvelle date à votre calendrier.

Aussi, la SHLM sera présente lors des festivités de « La Prairie en Fête » au mois d’août prochain. Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir les nouveautés de votre Société d’histoire.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, coord.-secr.

Rédaction : Charles Beaudry (302); Gilbert Beaulieu (361); Claudette Houde (126); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, mars 2002

Au cours de ses trente années d'existence la Société d'Histoire de La Prairie de la Magdeleine a pu accumuler une imposante documentation archivistique sur l'histoire de La Prairie et de ses environs. Ce qu'on sait moins cependant, c'est qu'elle possède aussi une importante collection d'objets anciens dont la valeur patrimoniale est incontestable.

Provenant en majeure partie de dons des gens de La Prairie et des environs, les objets représentent diverses facettes de notre histoire. À cet effet, on peut mentionner les objets de la vie domestique, tels des robes, des fers à repasser, de la vaisselle ancienne, de nombreuses bouteilles, une boite à chapeau en cuir ainsi qu'un crachoir et un pot de chambre.

La vie religieuse est aussi bien représentée, notamment par un prie-Dieu en bois, des pierres de la deuxième église de La Prairie (1705) et des objets assez rares : tels une presse servant à mouler et cuire les hosties ainsi qu'un instrument servant à fabriquer les chapelets.

Le monde municipal est évoqué par d'anciens tuyaux de bois qui se retrouvaient encore sous nos rues il n'y a pas si longtemps.

Des instruments chirurgicaux d'autrefois sont disposés dans le coffret du docteur Thomas-Auguste Brisson qui en plus d'être médecin fut maire de La Prairie à la fin du XIXe siècle. Notons que ce coffret a servi récemment pour le tournage d'une production télévisée relatant la mort de Thomas d'Arcy McGee (un des Pères de la Confédération). Plusieurs bouteilles de médicaments complètent aussi la trousse du docteur Brisson.

Dans un domaine un peu plus guerrier, nous retrouvons un fusil à poudre et des boulets de canon. Et pour faire marcher les militaires au pas, des instruments de musique ayant appartenu à la fanfare de La Prairie.

Ceux et celles qui ont visité l'exposition de l'été 2000 ont pu voir la reconstitution d'un ancien salon de photographe et de rares exemplaires de caméras anciennes.

Il serait trop long ici de faire la liste complète des objets qui composent nos collections. Ce bref aperçu montre bien la richesse et la diversité de notre patrimoine mobilier.

Toutefois, la plupart de ces précieux témoins de notre passé se retrouvent dans le sous-sol de la Maison-à-Tout-le-Monde où les conditions de conservation laissent à désirer. Il faudra trouver bientôt des solutions permanentes afin que les générations futures puissent profiter de cet héritage. Ce devrait être un dossier prioritaire pour tous ceux et celles qui ont à cœur la préservation de notre patrimoine.

Suite au numéro précédent, nous poursuivons notre exploration du monde que nos ancêtres ont choisi de quitter pour créer un pays neuf avec le plus mince des bagages.

Nous essayons de saisir l’avantage que ce déplacement pratiquement sans retour représentait pour eux. Nous en sommes toujours à voir cet aspect important de la vie de nos ancêtres en France par un premier biais qui est celui de l’habitation du paysan à cette époque.

La maison du paysan de France (suite)

« Bien entendu, la maisonnette toute de pierre ne pouvait entraîner de tels inconvénients. [Perméabilité au froid, à la pluie, risques importants d’incendie, etc.] Ainsi ces bories de l’actuel Vaucluse, entièrement de pierre ou taillées dans le roc, habitées encore voici moins d’un siècle, et où, par surcroît, chaque compartiment avait reçu une sorte de spécialisation : cuisine, souillarde, chambre et salle, soue, bergerie, fenil, grenier… ce qui n’était en rien le propre des petites chaumières communes, accompagnées de rustiques et branlantes bâtisses mi-étables mi-hangars, qui n’abritaient pas grand-chose.

Relativement préservées également du grand danger de brûlement, les maisons qualifiées de troglodytiques qui accompagnent encore les coteaux du Cher, de la Vienne, de la Loire tourangelle et angevine, et quelques autres lieux. Logées dans une grotte, avec une façade de belle pierre, la cheminée dépassant dans la prairie ou le bosquet du plateau faisant fonction de toiture, prolongées souvent par de profondes caves, ces demeures, sombres sans doute mais pas plus que les autres (de toute manière la chandelle coûtait cher), restaient fraîches l’été, tièdes l’hiver, à peu près ininflammables, et n’empiétaient en rien sur le sol agricole ou pastoral, ni surtout sur la pente viticole. Et puis, on pouvait toujours creuser un ou deux trous à côté pour y loger les futailles, l’âne, les moutons, la vache.

Devant la plupart de ces maisons, une sorte de cour parfois close, avec le fumier, modeste, et qui laisse malencontreusement s’écouler son précieux suc, le purin parfois vers le puits; peu de volailles picorant (elles ont trop tendance à rechercher le blé si précieux à l’homme); quelques bâtiments sommairement construits et souvent croulants pour les outils, le bétail et d’hypothétiques provisions, fagots ou paille plus communément; des morceaux de bois et de potain (pots de terre cassés) gisant un peu partout, et que l’inventaire après décès n’oublie jamais d’évaluer; pas toujours de puits (ceux-ci sont souvent communaux, comme la fontaine et le four ou bien seigneuriaux); le four, assez souvent, soit au bout de la maison, soit dans un petit bâtiment très proche; parfois une mare, dangereuse et sale, puisqu’on y laisse rouir le chanvre, ce qui ajoute des parfums inexprimables à tous ceux de la crasse et des déjections. Presque toujours, l’indispensable jardin, domaine de la femme lorsque l’homme l’a retourné, avec ses carrés de choux, de raves et de fèves, plus quelques arbres fruitiers souvent à demi sauvages l’art de greffer ne semblant pas universel.

Entre ces différents lieux et quelques autres, les paysans du XVIIe siècle comme longtemps leurs descendants se déplaçaient presque incessamment : aller quérir de l’eau, du bois, de l’herbe, sortir, rentrer ou curer (rarement) la vache; aller à son champ, ou au four banal (une fois la semaine ou le mois), au lavoir (plus rarement encore, la sueur et la crasse étant tenues pour réchauffantes et presque saines), au bois (et au braconnage), en journée chez le gros fermier, vers les grands travaux collectifs de moisson et de vendange, plus le marché de la ville voisine, au moins une fois par quinzaine (sauf veau, agneau, poulets, œufs à vendre). Itinéraires presque rituels, marqués par des arbres familiers, de vieux murs, des ronciers, une borne, une croix, (se signer en passant devant), le pigeonnier seigneurial, le presbytère, l’église et son enclos…

Itinéraires accoutumés et fréquents travaux au-dehors amènent à se demander qui restait à la maison, et quand. Les vieux? nous verrons bientôt qu’ils disparaissaient très vite; les enfants? petits, la mère les emmenait; plus grands, le père les utilisait déjà. La maison est surtout l’endroit où l’on soupe où l’on dîne vers midi, plus rarement et celui où l’on dort, en tas pour se réchauffer; où l’on veille rarement trop chère, la lumière d’une chandelle ou d’un caleil; où l’on fornique l’hiver (l’été, il y a la nature); où l’on naît; où l’on meurt.

Bien sûr, les plus vastes et plus solides demeures des paysans aisés et des gros fermiers (avec valets et servantes) présentaient ces spectacles maintes fois décrits et parfois peints ou gravés : de longues tablées de convives, le maître président (sic), et les femmes aux marmites, près du foyer; quelques veillées de travail (et, à l’occasion, de bavardage), chacun profitant de l’espace, du feu commun et de la lumière commune. Coutumes non générales, propres aux solides maisons des belles exploitations, qui seront présentées à leur place. »

Tiré de La vie quotidienne des paysans français au XVIIe s. par Pierre GOUBERT, Editions Hachette

T. M. Harris, dans son rapport « Histoire d'une grande conspiration », relate les événements qui ont conduit à l'arrestation de John Surratt, présumé complice dans l'affaire de l'assassinat à Washington, d'Abraham Lincoln.

Le climat agité aux É.-U. dans les années 1850-60 provoque une guerre civile (sécession). Dans le Sud, les propriétaires terriens requièrent la main-d’œuvre des esclaves pour la culture intensive du coton et autres denrées. Les Américains du Nord sont antiesclavagistes. La guerre s'étendra de 1861 à 1865 et les forces du Sud subiront la défaite.

Lincoln, élu président de l'union en 1859, est réélu en 1864. Il est assassiné le 15 avril 1865. Se sachant traqué, John Surratt, présent lors de la tentative d'enlèvement du président, s'enfuit vers le Québec.

Dans ce court historique nous verrons quand et pourquoi Surratt, un catholique, trouve refuge, entre autres, au presbytère de La Prairie. Utilisant maints stratagèmes, Surratt quitte Baltimore, traverse le lac Champlain, prend le train à Burlington et arrive finalement à Montréal. L'odyssée fut des plus dangereuses et le fugitif angoissé craignait d'être reconnu et arrêté.

Un Américain du sud vivant à Montréal, le cache pendant quelques jours. PorterField, son hôte, connaît assez bien quelques prêtres catholiques. C'est vers eux qu'il cherche une solution pour abriter Surratt en lieu sûr.

La coutume millénaire dans les pays chrétiens veut que les églises et résidences des moines et prêtres soient des lieux inviolables. Quiconque, fusse-t-il le pire criminel, se prévalait du droit d'asile y trouvait un lieu strictement sécuritaire. Surratt est hébergé chez le curé Boucher, à Saint-Liboire situé non loin de Montréal.

Après 3 mois, on décide de la transférer au presbytère de La Prairie. Le vicaire Pierre Larcille La Pierre voit à son bien-être et sa sécurité pendant 2 mois. La Pierre a œuvré à 9 endroits différents au cours de son ministère.

Lorsqu'il prend charge de Surratt, il est au fait des lourds soupçons qui pèsent sur son hôte. Il connaît également le rôle joué par ce dernier dans le complot d'enlèvement du président. Lors du procès tenu aux É.- U., il acceptera d'agir à titre de témoin volontaire; le curé Boucher de St-Liboire fera de même.

Sachant que Surratt risque d'être trahi, ses amis décident de l'expatrier outremer. Sur le navire anglais le Peruvian il se libérera de son angoisse en racontant par le menu détail tous les événements auxquels il a été mêlé. Son confident, le chirurgien Mac-Millen, découvre finalement l'identité de son interlocuteur. Surratt, dont le nom d'emprunt était McCarty avoue alors : « Je sais que je serai pendu si je retourne aux É.-U. »

Surratt reste peu de temps à Liverpool et fuit rapidement vers l'Italie. Il était bien loin de se douter que c'est là que sa bonne étoile le quitterait. Sous le nom de Watson, Surratt se joint aux Zouaves pontificaux, à 40 milles de Rome. Il y rencontre une vieille connaissance de Washington, Henry Benjamin Sainte-Marie. Ce dernier, né au Québec, à immigré aux É-U dans sa jeunesse.

Notre fugitif, comptant sur la compréhension de son ami, lui raconte les événements de l'enlèvement de Lincoln et les aventures de sa fuite. En devenant soldat du Pape, il anticipe la sécurité qu'il cherche désespérément.

Par contre, Sainte-Marie décide d'obéir à son devoir de citoyen américain et avise le consul des É.-U. à Rome de la présence de Surratt. Informé à son tour, le Pape est d'avis que le présumé complice doit être livré à la justice. Incarcéré, Surratt réussit à s'échapper.

Son objectif est de se diriger vers Naples pour naviguer de là vers Alexandrie en Égypte. Dès son arrivée au port il est appréhendé, enchaîné et remis aux officiers d’un navire américain en partance pour les États-Unis.

Devant la commission militaire qui enquête sur l'histoire de la conspiration et de l'assassinat de Lincoln, il est prouvé, selon les témoignages, que Surratt était complice de l'enlèvement. Cependant, certains témoins sont formels, l’accusé a été vu ailleurs le soir du 3 avril 1865, jour du meurtre. Grâce à cet alibi, il est acquitté.

Sa mère Mary Surratt, n'eut pas sa chance.

Il fut prouvé que, dans sa pension de famille, le groupe qui tramait le crime y tenait régulièrement ses rencontres. Condamné pour son silence, elle fut pendue le 7 juillet l865.

H.-B. Sainte-Marie avait touché 20 000 $ sur les 25 000 $ de la prime promise en récompense à qui livrerait Surratt. À l'occasion de son décès en 1874, le journal Le National mentionne explicitement son rôle dans l'arrestation de John Surratt.

Recherche : Claude Desrochers (79), Johanne McLean

Sources : Harris T. M., A history of the Great Conspiracy, 1890 Military Commission Archevêché de Montréal.

Nous avons reçu de M. Serge GEOFFRION, député du Parti québécois, divers documents et photographies.

- La Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly nous a gracieusement remis un ensemble de diapositives et livrets d’information sur La Prairie et Candiac.

- La donation monétaire de la Fondation de la SHLM est appliquée à l’achat d’un système informatique assez puissant et polyvalent pour devenir un serveur efficace de notre réseau interne.

Merci à nos généreux donateurs.

Lors de recherches généalogiques, il est courant de frapper un mur, de bloquer sur un personnage dont on ne peut retracer la descendance ou l’ascendance.

Plusieurs membres s’adonnant à la généalogie, il est possible que quelqu’un ait rencontré le même problème et trouvé la réponse.

Cette section est ouverte afin d’initier un réseau d’entraide entre les membres et autres lecteurs du bulletin.