Au jour le jour, juin 2006

(Suite d’un article dans le numéro de mai)

Témoignage de Noëlla Gravel

Noëlla Gravel a été institutrice à l'école No. 5 du Lac des Français de 1945 à 1953. Elle nous relate avec beaucoup de plaisir quelques souvenirs de cette époque.

La journée commençait par une prière et un cantique. Ainsi le lundi, on invoquait le Saint-Esprit, le mardi l'Ange Gardien, le mercredi, on implorait Saint-Joseph et le jeudi, on s'adressait à Jésus et le vendredi au Sacré Cœur.

On récitait une prière avant et après la récréation, à l'angélus du midi et à la fin des classes.

La rentrée scolaire avait lieu à 9 heures pour se terminer à 4 heures. En novembre et en décembre, la classe finissait à 3 heures 30 car il faisait noir plus tôt.

Le local de classe pouvait contenir jusqu'à vingt élèves. Dans cette même pièce, on y enseignait sept niveaux : de la 1ère à la 7e année. Il pouvait y avoir entre douze et dix-huit élèves par année.

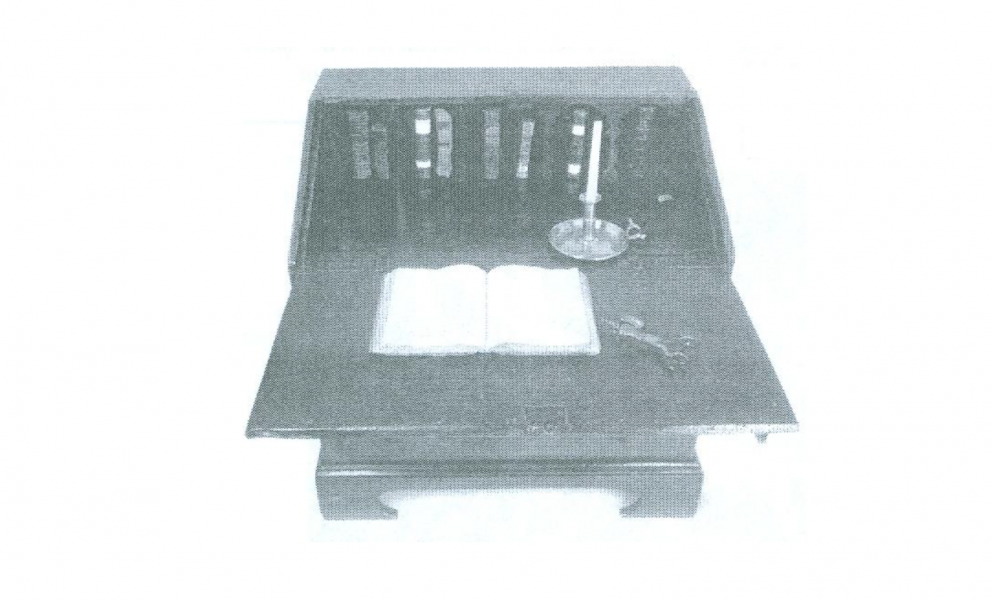

Les élèves utilisaient des pupitres doubles conçus pour deux élèves et munis d'une tablette en dessous pour le rangement des volumes.

Les enfants apportent leur « lunch » du midi et mangent sur ces bureaux. Dans le coin de la classe, il y avait un évier et une pompe à eau. L'institutrice devait monter l'eau à la chaudière à l'étage du haut où elle logeait.

Le local scolaire était chauffé à l'aide d'un poêle à bois placé au centre de la pièce. Ce sont les commissaires qui achetaient le bois. Le logement de l'enseignante était aussi chauffé au bois. Elle résidait du lundi matin au vendredi soir. Elle allait souvent dormir chez la voisine, Madame Maurice Pellerin qui lui fournissait des œufs et du lait. Par contre, elle soupait à l'école. Le soir, elle effectuait sa correction et sa préparation de classe pour le lendemain.

La journée commençait avec l'enseignement du catéchisme. La veille, elle écrivait au tableau les travaux à effectuer dans la journée. À leur arrivée, les enfants copiaient les notes qu'elle effaçait pour utiliser le tableau à d'autres fins. Celle-ci contrôlait les devoirs et leçons à tous les jours.

On procédait ensuite à la dictée. Dans l'après-midi, elle enseignait l'arithmétique. Après la récréation, elle redonnait les leçons pour le lendemain. Elle enseignait aussi l'histoire sainte, l'histoire du Canada, la géographie, un peu d'anglais et l'agriculture.

On mettait l'accent sur la mémorisation. Aux dires de Nadia, les enfants avaient un respect de l'autorité professorale.

Au temps des Fêtes, elle montait un sapin dans la classe et distribuait à l'occasion des petits cadeaux : casse-tête, images pieuses…

Pour clore notre conversation, Noëlla ajoute ceci :

« J'ai beaucoup aimé mon travail au Lac des Français. Je garde un excellent souvenir de mes élèves. Il me fait toujours plaisir de les rencontrer et de nous rappeler les bons moments passés ensemble. »

Il ne faudrait pas oublier de mentionner Madame Georgette Gravel ainsi que Madame Antoinette Tellier qui furent enseignantes à l'école Corcoran.

Lorsqu'on a grandi, on se souvient généralement avec nostalgie des jours passés à l'école. Jeune on a hâte d'y aller et une fois grand, on ne pourra l'oublier.

Le court récit qui suit contient quelques mots et expressions, présentés en italiques, dont vous êtes invités à trouver le sens. Ce sont des exemples du langage populaire français du XVIIIe siècle. La scène pourrait se passer à Lyon, rue Du Bœuf, vers 1800.

Chez le marchand de vin, deux compères sont attablés près d'une fenêtre et sirotent un bon petit blanc tout en portant jugement sur les passants de la rue.

Passe près de la fenêtre un quidam titubant qui fixe un moment la bouteille des deux amis.

– Lui as-tu vu le portrait? un abreuvoir à mouches sur le museau et un autre dans le front.

– T'as trop pinté, bonhomme, remarque l'autre en aparté, tu me fais penser à mon beau-frère. Tu sais, ajoute-t-il pour son compère, c'est un fameux biberon. Quand on lui demande quel temps il fait, il vous répond : Il fait soif.

– Eh? regarde-moi ça. Vois-tu cet algonquin qui bouscule tout le monde?

– Ça se conduit en argousin.

– Et celui-là qui se hâte en serrant les dents.

– J'te parie qu'il s'en va où le roi ne va qu'à pied. Après un moment de silence :

– Eh! l'ami, il me semble que ton regard s'attarde sur cette créature qui m'a tout l'air d'une gourgandine.

– Tu te méprends.

– Holà! fais pas la sainte n'y touche.

Abreuvoir à mouches : Plaie large et profonde, faite au visage avec le tranchant d'un sabre, ou quelquefois même avec un instrument contondant. L'abreuvoir à mouches provient fort souvent de blessures que les enfants de Bacchus se font, soit en se battant à coups de poings, soit en donnant du nez contre terre.

Algonquin : Terme injurieux et de mépris, qui signifie balourd malotru; homme audacieux et grossier. On se sert particulièrement de ce mot pour désigner un étranger ou un inconnu dont la figure est dure et rebutante, et qui se présente en un lieu avec hardiesse et incivilité.

Argousin : Sobriquet injurieux qui équivaut à iroquois, butor, lourdaud, homme stupide et grossier. C'est aussi le nom qu'on donne aux officiers subalternes qui surveillent les galériens.

Où le roi ne va qu'à pied : i.e. aux privés, à la chaise percée, où on ne peut envoyer personne à sa place.

Gourgandine : coureuse, femme qui a passé sa jeunesse dans la débauche et la prostitution.

Références :

D'Hautel, Dictionnaire du bas langage ou des manières de parler usitées par le peuple… 1808

Lorédan Larchey, Les excentricités du langage, 5e édition, 1865

L'ouvrage de Lorédan Larchey est restreint et se limite aux « excentricités », mais il est facile à consulter et sa présentation est particulièrement intéressante.

Le dictionnaire de D'Hautel ne dispose pas, dans sa version numérique, d'un logiciel qui donne un accès direct à des mots ou des pages. Il faut pratiquement le parcourir une page après l'autre et il est volumineux. Comme le précédent, sa typographie se lit bien.

Ces dictionnaires et bien d'autres peuvent être consultés sur le site LEXILOGOS.

Choisir Langue française, puis, dictionnaires anciens du VIIIe au XIXe s., puis, français du XIXe s., puis, français populaire.

Le site offre à la consultation un ensemble de dictionnaires et encyclopédies, conservés par la Bibliothèque Nationale de France, à partir des plus anciens. L'histoire de l'évolution de la langue française depuis ses débuts est aussi bien exposée sur le site, entre autres aspects de la langue.

Ouverture officielle de l'exposition « Docteur, entrez donc »

Le mardi 30 mai avait lieu l'ouverture officielle de notre exposition pour la période estivale sous le thème « Docteur, entrez donc ».

Le « Tout La Prairie » était au rendez-vous pour cette cérémonie qui a débuté dans la salle du deuxième étage, réquisitionnée afin de pouvoir accueillir cette nombreuse assistance.

Présentées par monsieur René Jolicoeur, notre président, plusieurs personnalités se sont tour à tour adressées à l'assemblée pour nous faire part de leurs impressions sur l'exposition.

Ces allocutions furent suivies d'un goûter délicieux et bien « arrosé » des produits de la vigne. Puis, les gens étaient invités à se rendre au rez-de-chaussée afin d'examiner à loisir les éléments de l'exposition.

Comme une image vaut mille mots, c’est avec des photographies que nous vous présentons les protagonistes de ce « 5 à 7 » particulièrement bien réussi.

Un roman policier? Peut-être. Toutefois le contexte dans lequel se déroule l'action et les personnages qui y sont mêlés sont des plus particuliers.

Paru en français en 1982, « Le nom de la rose », de l'auteur italien Umberto Eco, est un roman on ne peut plus historique dont les péripéties se déroulent en sept jours de l'an de grâce 1327.

Dans l'atmosphère lourde du Moyen-Âge, des meurtres sont commis dans un monastère et un moine visiteur, habile enquêteur, entreprendra de les résoudre. Le tout se complique par l'arrivée de légations dont les opinions opposées engendrent le conflit et par la découverte d'hérésies qui suscitent l'intervention de l'Inquisition.

« Le nom de la rose » est un roman complexe émaillé de citations latines qui rend bien l'esprit de suspicion maladive et d'obscurantisme qui devait régner à cette époque. Il traite longuement de certaines prises de position religieuses, ce qui peut rendre la lecture ardue, voire rébarbative. À cause de cela, certains préféreront peut-être la version filmée de cette histoire où l'acteur bien connu, Sean Connery, y tient avec son talent habituel le rôle principal.

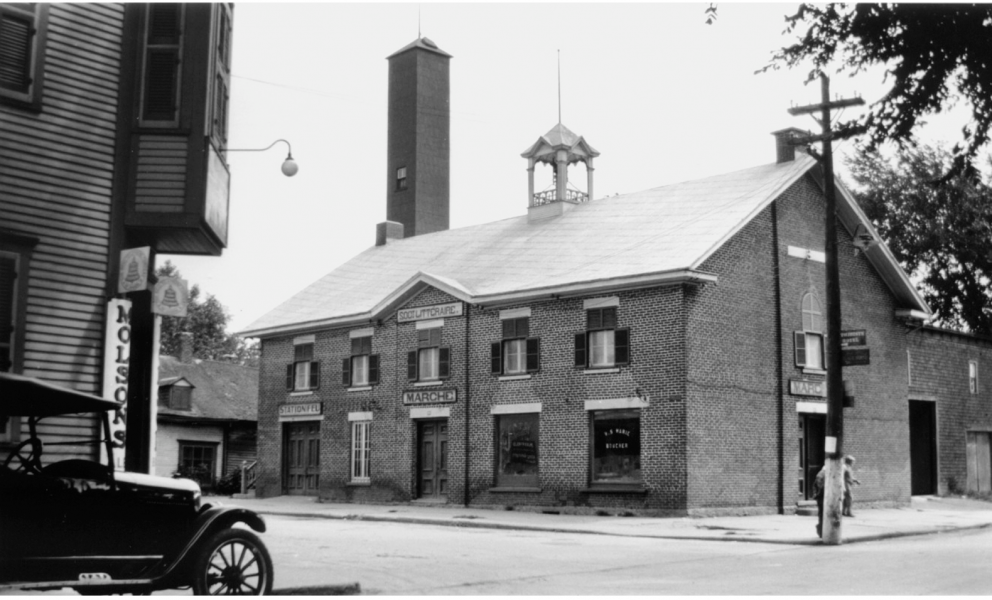

Le clocher qui orne la toiture de l'édifice qui abrite les locaux de la SHLM a déjà contenu une cloche qui, à l'origine, servait à sonner le tocsin en cas de conflagration.

Cette cloche, que la municipalité avait commandée aux fondeurs de la compagnie A. Meneely de la Nouvelle-Angleterre vers 1862, est actuellement conservée au garage municipal. La famille Meneely, qui fondait des cloches depuis 1825, engagea, en 1919 un jeune commis de treize ans, Joseph P. Duffy. C'est ce dernier, et plus tard ses fils, qui prendront la relève et ce sont toujours eux qui, aujourd'hui, perpétuent ce métier si particulier.

De la même façon, une autre cloche qui ornait, elle, le clocher de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs avait été commandée, en 1881, par les Sœurs de la Providence à la compagnie Mears & Stainbank de Londres.

Ces fondeurs d'Angleterre se vantaient d'avoir réalisé les cloches de plusieurs édifices religieux reconnus. Parmi celles-ci, on comptait la grosse cloche de la Cathédrale de Montréal, lourde de onze tonnes, et qui avait été leur plus grosse cloche jamais exportée.

Lors de l'incendie de 1901 à La Prairie, l'hospice des Sœurs de la Providence fut détruit, mais la chapelle a été épargnée.

Tout est prêt pour recevoir les estivants qui voudront bien nous visiter : les étudiants qui feront les tours guidés du Vieux La Prairie ont été engagés et nous avons procédé, le mardi 30 mai dernier, à l'ouverture officielle de notre exposition dont le thème est « Docteur, entrez donc ».

Évidemment, nos locaux demeurent ouverts à tous les chercheurs et généalogistes qui désireront profiter de la richesse de nos ressources documentaires.

Aussi, je vous encourage à venir voir ces nouveautés, à amener vos parents et amis qui viendront vous visiter cet été, à profiter des généreuses heures d'ouverture de notre horaire d'été.

Nous vous attendons.

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

La palissade fortifiée du village de La Prairie en Nouvelle-France (1667-1779)

par : Madame Josiane Jacob

Le mardi, 13 juin 2006, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

– Monsieur Gérald Bouchard (203)

Conférence de mai

Mardi, le 16 mai dernier, les auditeurs venus entendre monsieur Gilles Millette sur le thème « Histoire en images » ont certes été surpris, mais ils n'ont pas été déçus. En effet, prenant le relais presque au pied levé, monsieur Michel Barbeau l'a remplacé avec brio avec sa conférence sur « Les crimes en Nouvelle-France ».

Avec un luxe de détails, monsieur Barbeau nous a expliqué l'évolution et les prérogatives des différentes instances de la justice sous le Régime français en précisant des termes comme « la basse, la moyenne et la haute justice ». A l'aide de nombreux acétates, il nous a décrit les étapes de la procédure judiciaire et le rôle respectif des officiers de justice. Non seulement notre intérêt a-t-il été soulevé par l'aspect curieux des éléments de cette conférence, mais elle nous a fourni des notions qui pourront s'avérer très utiles quand, au hasard de nos recherches, nous en trouverons la mention dans les documents que nous consulterons.

La Société remercie donc chaleureusement monsieur Michel Barbeau d'avoir accepté, dans un délai aussi court, de nous présenter le résultat de ses recherches sur un sujet aussi passionnant.

Merci et bravo, monsieur Barbeau.

Nous vous annonçons que le brunch annuel de septembre sera éventuellement remplacé par un souper en novembre. Des précisions à ce sujet vous seront fournies à l'automne.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Agathe Boyer (140); Jacques Brunette (16); Laurent Houde (7)

Révision : Jacques Brunette (16)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mai 2006

Membre de la SHLM, madame Agathe Boyer, qui nous présente ce texte, est résidente de St-Bruno. Enseignante à la retraite, elle est chroniqueur au bulletin municipal L'info-Rodriguais de St-Alphonse-de-Rodriguez. Cette municipalité de villégiature est située dans la région de Lanaudière, près de Rawdon.

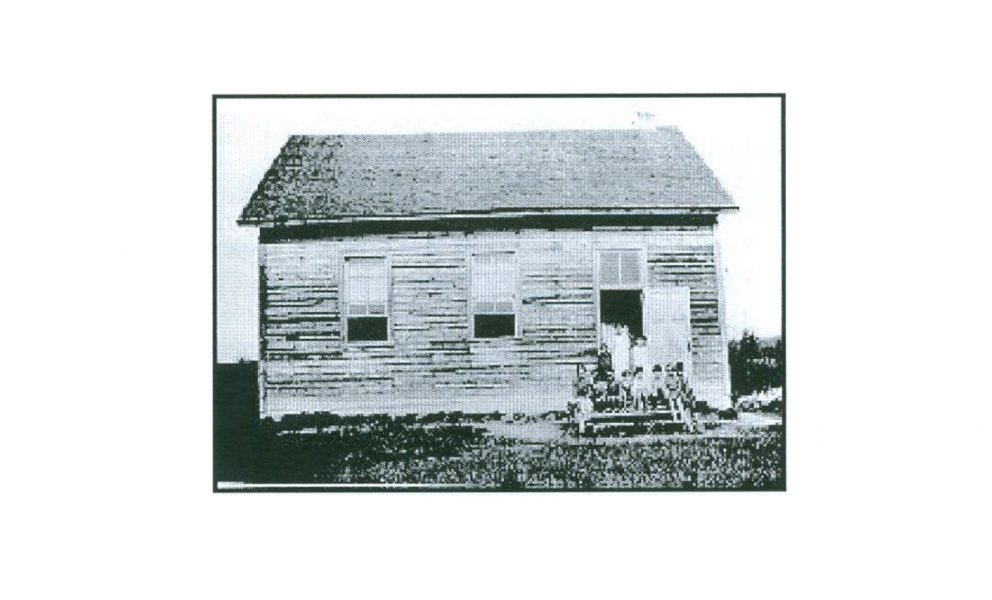

Qu'elles sont « questionnantes » ces rares petites écoles que l'on découvre parfois, au fil des rangs qui découpent la campagne québécoise. Si on les comptait autrefois par centaines, voire par milliers, aujourd'hui, seules quelques-unes ont survécu à la Révolution tranquille alors qu'elles ont été rayées de notre paysage scolaire. Converties en maison, chalet, hangar à machinerie, poulailler, salon-bar, halte pour motoneigistes, etc. bon nombre des écoles de rang du Québec ont donc perdu leur identité première ou ont tout simplement été démolies. Il faut préciser que, lors de leur fermeture officielle, aucune mesure ne fut mise de l'avant pour veiller à la conservation de ce patrimoine scolaire.

Plus de 130 ans d'histoire

On a peine à imaginer aujourd'hui que l'école de rang a été pendant plus de 130 ans la pierre angulaire du système d'éducation du Québec en milieu rural. De 1829, date qui coïncide avec la création de la Loi des écoles d'assemblée, à 1964, année où la fermeture de la plupart d'entre elles est décrétée au profit des écoles de village, l'école de rang aura été associée à l'instruction de milliers d'enfants. Des enfants de six à quatorze ans se rendant quotidiennement à l'école, à pied, parcourant souvent plus d'un kilomètre; ils étaient regroupés dans une seule classe, où la maîtresse d'école réussissait à enseigner sept niveaux de scolarité différents. Et son appellation de maîtresse d'école campait une autre réalité: la maîtresse d'école veillait à l'entretien de l'école, au chauffage, en plus, bien souvent, de loger dans les combles qui lui servaient de chambre à coucher, de cuisine et de salle de bain. Aujourd'hui, ces images du passé semblent s'associer spontanément au folklore ou faire partie de l'histoire de vie romancée de quelques-uns. Pourtant, des milliers d'enfants et d'enseignantes « s'y donnaient à la cause de l'éducation ». Derrière l'école de rang, il y a donc l'histoire et des histoires et tout cela a commencé bien loin dans le temps.

L'institutrice en milieu rural

La maîtresse d'école était, après le prêtre, la personne qui jouait un rôle de premier plan dans la destinée des enfants. Jamais les habitants du rang ne manifestaient d'indifférence à son égard : la maîtresse d'école suscitait à la fois méfiance et admiration. Généralement d'origine rurale, elle connaissait bien le milieu dans lequel elle devait œuvrer. Si la maîtresse d'école savait s'imposer, elle recevait la considération des gens du rang; sachant lire et écrire, elle tirait de là une partie de son prestige. On la consultait à propos de tout et de rien : on lui demandait de lire des recommandations se rapportant à l'utilisation d'un nouvel outillage, d'écrire des lettres à la parenté, de composer des adresses, de conseiller une jeune fille qui veut se marier trop tôt, etc. Si elle demeurait longtemps dans le même rang, elle pouvait se vanter d'avoir formé deux ou trois générations, ce qui ne faisait que confirmer son autorité et son prestige. À l’occasion, on n’hésitait pas à la vanter auprès des habitants des rangs voisins, aux yeux de qui elle devenait une célébrité locale.

L'architecture de l'école de rang

Les premières écoles de rang se confondent avec l'habitation rurale à l'intérieur desquelles elles prirent véritablement naissance. Ce qui la distingue des autres bâtiments du rang, à compter de la fin du 19e siècle, se résume en fait à quatre ou cinq caractéristiques : le clocheton qui surplombe le toit et loge la cloche que la maîtresse d'école fait entendre pour souligner le début des classes, le hangar qui entrepose le bois souvent fourni par les parents de l'arrondissement et destiné au chauffage de l'école durant l'hiver, des toilettes qui forment avec le hangar deux petites dépendances adossées au mur arrière de l'école. Enfin, elle est pourvue d'une fenestration plus affirmée sur le côté sud ou ouest afin de profiter au maximum de la lumière du jour, réduisant ainsi l'usage de la lampe à l'huile. D'ailleurs, dans les premières écoles de rang, il n'y aura pas d'électricité avant le tournant des années 1950.

À Saint-Ambroise-de-Kildare, les propriétaires de la Bergerie des Neiges ont restauré l'école de rang afin de préserver une page d'histoire de cette communauté.

« Questionnantes », ces écoles? Lors de votre prochaine balade en milieu rural, si vous croisez une école de rang, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous en saurez davantage.

Source : Cap aux Diamants, automne 2003.

Dans un prochain numéro, nous vous ferons part du témoignage de madame Noëlla Gravel qui a été institutrice à l'école No. 5 du Lac des Français de 1945 à 1953.

Dans le numéro d'avril, monsieur Raymond Monette nous avait expliqué le contexte historique et géographique de la tragédie reliée au sulpicien Guillaume Vignal. Puis il nous avait raconté, avec un luxe de détails, le déroulement de son triste sort. L'auteur se propose ici de souligner les gestes qui ont été posés afin de perpétuer le souvenir de ce martyr souvent méconnu.

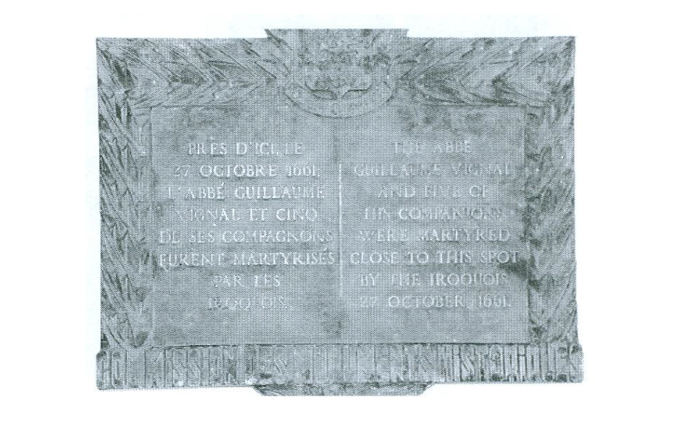

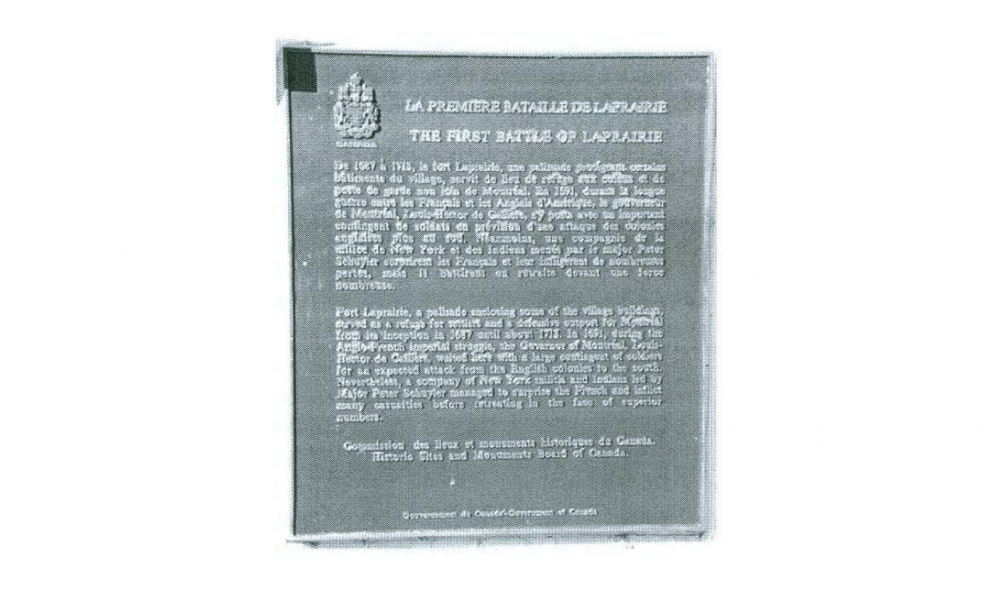

Plaque commémorative à Saint-Lambert

Sur cette plaque, on peut lire ce qui suit en anglais et en français :

« Près d'ici, le 27 octobre 1661, l'abbé Guillaume Vignal et cinq de ses compagnons furent martyrisés par les Iroquois. »

Cette plaque a été fournie par la Commission des monuments historiques et la remise officielle à la ville de Saint-Lambert a été faite le 27 octobre 1925, en présence de nombreux dignitaires. L'installation a été faite au parc ou carré Ligthall, à Saint-Lambert, en face de l'usine de traitement des eaux.

Mais le progrès étant ce qu'il est, c'est-à-dire, souvent dévastateur, la plaque est disparue avec les travaux de la route 132 lors d’Expo 67.

Plaque commémorative à Sainte-Anne-de-Beaupré

Cette plaque a été installée grâce à la Commission des monuments historiques près du mur qui sépare le parc de la Basilique. On peut y lire le texte suivant :

« La première église de Sainte-Anne-de-Beaupré, construite en 1658, s'élevait ici. »

En effet, le 13 mars 1658, Guillaume Vignal et le gouverneur d'Ailleboust ont procédé à l'installation de la première pierre de l'église du Petit-Cap.

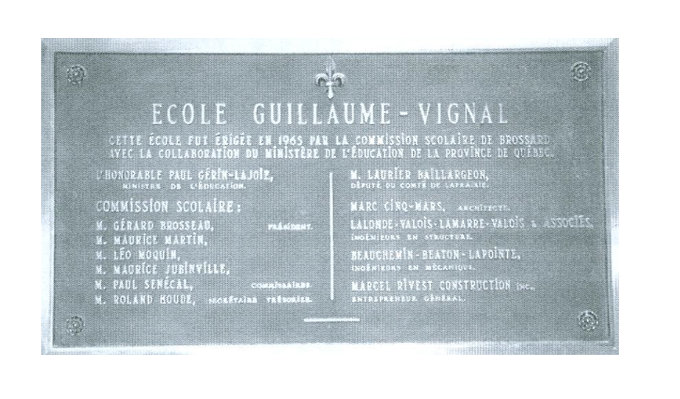

École Guillaume-Vignal

Cette école est située à Brossard, au 7465 rue Malherbe, à quelques rues à l’est du boulevard Rome et au sud du boulevard Taschereau. Sa construction remonte à 1965 et devient le premier édifice à honorer la mémoire de Guillaume Vignal, répondant ainsi au souhait formulé par le curé Choquette en 1964.

École de Côte Saint-Lambert

Le 20 juin 1964, de nombreux dignitaires assistent au dévoilement d'une plaque commémorative en l'honneur de Guillaume Vignal. Cette plaque a été installée sur le mur avant de cette école, construite vers 1935 et qui n'existe plus actuellement de même que la plaque. Tout au plus, nous avons une coupure de journal pour confirmer cet événement.

Curé Élisée Choquet

En 1961, pour honorer la mémoire de Guillaume Vignal, pour le tricentenaire de sa mort, il publie une série de trois articles dans le journal le Richelieu et il nous raconte l’histoire de Vignal, de long en large. Lors de l’installation d’une plaque commémorative à l’école de Côte-Saint-Lambert, en 1964, on retrouve le curé Choquet qui prononce un discours pour honorer la mémoire de Vignal.

Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours

Le curé de cette paroisse, le RP Jean Naert, décide d'honorer la mémoire de Vignal, inspiré par les écrits du curé Choquet parus dans le Richelieu. Il y eut messe le vendredi 27 octobre 1961, devant de nombreux dignitaires, De même, le dimanche 29 octobre 1961, on assiste à un récit de la mort de Vignal, préparé par des élèves du Séminaire des Saints-Apôtres où j'étais alors professeur de mathématiques.

Voilà les principaux hommages rendus à Guillaume Vignal et que nous avons recueillis tout au long de cette recherche.

Bibliographie

Même si ce n'est pas conforme à l'usage, je me contenterai d'indiquer les références de manière globale pour éviter d'alourdir le texte avec des renvois multiples.

Voici quelques documents, ouvrages et informations qui nous ont inspirés lors de cette recherche et le tout, sans ordre précis.

Le fonds Elisée Choquet

Histoire de Longueuil par Jodoin et Vincent

Dictionnaire biographique du Canada

Dictionnaire historique de Brossard et la région par Michel Pratt

Journaux La Presse, La Patrie, le Richelieu, l'Eveil, etc.

Trois héros de la colonie de Montréal, par Paul Dupuy

Histoire et mélanges historiques, par Benjamin Suite

Cahiers de la Société d'histoire Mouillepied

Relations des Jésuites

Revue d'histoire de l'Amérique française

Et vogue la galère, par Josée Mongeau

Les passagers du Saint-André, la recrue de 1659, par Archange Godbout

Histoire de Montréal, par Robert Rumilly

Histoire de Montréal, par A. Leblond de Brumath

Histoire de Montréal, par Camille Bertrand

Atlas historiques et géographiques de toutes sortes

Publications diverses sur la Voie maritime et Expo 67… et j'en passe!

Conclusion

Cet épisode de notre histoire nous a permis de souligner la barbarie extrême qui animait les Iroquois et qui n'a jamais pu être expliquée historiquement.

Bien sûr, nous n'oublions pas la mort tragique de nos Saints Martyrs canadiens pour lesquels nous garderons toujours une profonde admiration. Également, nous n'oublions pas non plus les compagnons de Vignal de même que les nombreux colons victimes des féroces Iroquois.

Enfin, Vignal, voilà un martyr mort dans l'exercice de son zèle apostolique, dont la mémoire a sombré dans l'oubli pendant près de 250 ans et qui devrait à l'avenir nous inspirer, nous servir de modèle et consolider notre foi.

Au menu de notre chronique ce mois-ci, nous vous présentons une série qui a vu le jour à la fin des années '50. Le contexte se situe pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

Encore une autre! me direz-vous. Évidemment, il s'est produit une montagne d'œuvres de toutes sortes à ce sujet. Cependant, la série qu'on vous propose ici revêt un caractère assez particulier. L'auteur est un danois qui, par un concours spécial de circonstances, s'est vu engagé dans l'armée allemande et, par une chance encore plus extraordinaire, a survécu à la guerre dans un bataillon disciplinaire après une tentative d'évasion.

Tout au long de quelque neuf volumes, l'auteur nous raconte les expériences qu'il a vécues avec un petit groupe de camarades de combat. « Un roman dur, un roman révolté, désespéré, mais baigné de tendresse. » Le grand mérite de cette œuvre est de dévoiler l'autre côté de la médaille, de nous faire voir les horreurs de cette guerre du point de vue du soldat allemand alors que la grande majorité des livres qui ont été écrits à ce sujet nous les présentent toujours du point de vue des alliés. C'est ainsi que nous découvrons que, pour le soldat allemand, les ennemis les plus cruels et les plus implacables étaient les soldats canadiens!

Intégré de force dans un régiment de blindés, Sven Hassel insiste sur la folie inutilement dévastatrice de la guerre. Avec objectivité, il reconnaît la responsabilité partagée de tous ceux, alliés aussi bien qu'allemands, qui ont participé à ce fléau qui a entraîné la mort de 56 millions d'individus.

Bref, les romans de Sven Hassel, tout remplis qu'ils soient de combats atroces et de destructions horrifiantes, n'en forment pas moins une œuvre antimilitariste remarquable. Il est seulement dommage que ces romans soient devenus si difficiles à se procurer car le souvenir de ces évènements s'estompe peu à peu, ce qui laisse peu d'espoir d'une possible réédition.

Le 18 avril dernier, la direction de la SHLM rencontrait monsieur Jean Dubuc, notre député provincial, afin de solliciter son aide dans l'accomplissement de nos projets. La rencontre a été très favorable puisque monsieur Dubuc s'est montré intéressé à parrainer notre exposition estivale que l'on monte actuellement sous le thème « Docteur, entrez donc! ».

Dans le même ordre d'idées, notre Caisse Populaire Desjardins accepte de nous appuyer dans un autre de nos objectifs, soit celui de publier les résultats de nos recherches. Plus précisément, il s'agit de subventionner la publication d'un ouvrage sur les patronymes de La Prairie.

Comme vous pouvez le constater, la SHLM est un organisme dynamique avec un regard sur le passé plein de fierté et un regard vers l'avenir rempli d'optimisme

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

Histoire en images

par : Monsieur Gilles Millette

Le mardi, 16 mai 2006, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

André Laperle (202)

Conférence d'avril

Il faut l'avouer, le succès de nos conférences mensuelles va croissant. On en retrouve même des échos dans le journal régional Le Reflet. Comment en serait-il autrement puisque nos conférenciers sont intéressants? Et je ne parle pas de l'aspect interactif de nos conférences quand, parfois, certains des auditeurs viennent ajouter un complément d'information ou poser de judicieuses questions. N'est-ce pas beaucoup mieux que la télévision?

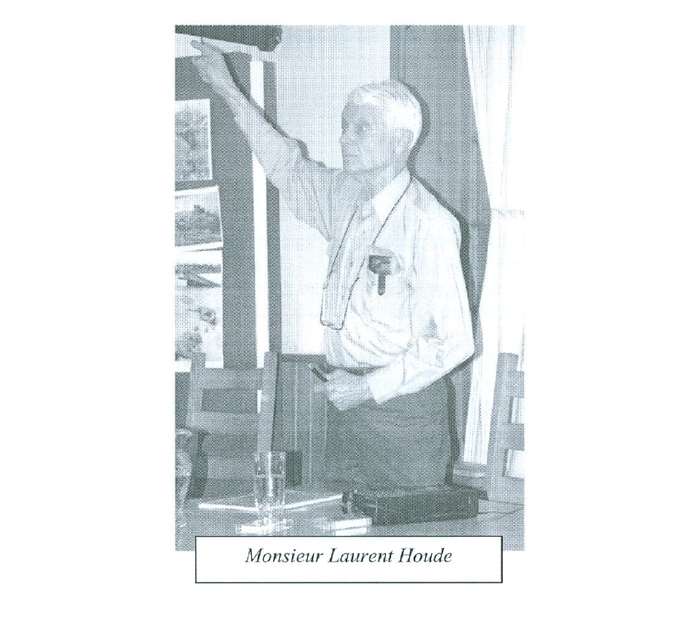

Aussi, c'est devant une salle archi-comble, le 18 avril dernier, que monsieur Laurent Houde nous a fait revivre la vie des habitants de La Prairie de la première moitié du vingtième siècle.

Surpassant les quelques problèmes du support technique, monsieur Houde a virtuellement ouvert un album de souvenirs qui a enchanté son auditoire. Pour ce faire, le conférencier a utilisé une foule d'anecdotes qui suscitaient des sourires chez ceux qui avaient vécu des situations semblables et de la surprise chez les autres devant ces us et coutumes d'un passé somme toute pas si lointain.

Même si, à titre d'exemples, monsieur Houde s'est servi de sa propre expérience et de celles de certains membres de sa famille, son auditoire a vite compris que c'était là la façon de vivre et le contexte ordinaire des gens de La Prairie à cette époque. Ajoutons enfin que de nombreuses personnes sont restées pour le café qui a suivi et, pendant un long moment, ont échangé leurs avis et commenté les propos du conférencier.

Félicitations et merci, monsieur Houde.

Remerciements

La SHLM tient à remercier monsieur Gilles Lussier pour sa participation à l’étude cadastrale de la Côte St-Lambert et pour les précieux documents qu’il a bien voulu mettre à notre disposition.

Le mardi 25 avril dernier avait lieu, pour une deuxième année de suite, le déjeuner des bénévoles qui constitue une bien heureuse initiative. En effet, plusieurs personnes qui œuvrent bénévolement pour la SHLM n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer, soit parce qu'ils travaillent surtout à la maison, soit parce que leurs journées de bénévolat ne coïncident pas. Aussi, un tel déjeuner offre l'occasion de nous rencontrer et d'échanger sur les nouveaux projets de la Société ou sur l'évolution des travaux en cours.

Madame Linda Crevier, notre coordonnatrice, vêtue d'une robe d'époque, et notre président, monsieur René Jolicoeur, nous ont accueillis chaleureusement dès sept heures du matin et c'est dans une atmosphère détendue et embaumée de l'arôme des croissants chauds que les conversations se sont engagées.

Bref, l'impact positif de ce genre de réunions est tel qu'il faudrait peut-être envisager de les multiplier.

Pour le 22 mai

La SHLM vous souhaite

une joyeuse fête de la Reine Victoria

une joyeuse fête de Dollard

une bonne fête nationale des Patriotes

selon vos allégeances.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Agathe Boyer (texte présenté); Jacques Brunette (16)

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, avril 2006

Introduction

Dans un premier temps, nous ferons état du climat de terreur qui régnait dans la colonie, entre 1640 et 1665. Dans un deuxième temps, nous indiquerons l'endroit exact où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe. Puis, nous produirons une courte biographie du martyr sulpicien. Ensuite, suivra un récit succinct, précis et comportant des éléments historiques.

Enfin, nous dégagerons quelques évènements et quelques dates qui permettront de commémorer la mémoire de ce martyr, au fil des années.

Climat social de terreur, 1640-1665

Un vent soutenu de menaces souffle sur la colonie, à cette période, suite à la déclaration officielle de la guerre par les Iroquois.

Les gens sont inquiets et apeurés à la suite des agissements des Iroquois : incursions, guet-apens, raids, attaques surprises, embuscades, harcèlement, incendies, pillages, saccages, tortures, assassinats, le tout à une fréquence importante.

Les secours de la mère patrie sont, sinon inexistants, du moins nettement insuffisants.

Tous sont visés lors de ces attaques par les Iroquois : hommes, femmes, enfants, missionnaires, Récollets, Jésuites, Sulpiciens.

Qu'il nous suffise de rappeler les noms de quelques missionnaires morts au cours de leur action apostolique et martyrisés par les Iroquois.

Mentionnons donc les noms suivants et l'année de leurs morts respectives : Isaac Jogues (1646), René Goupil (1642), Jean de La Lande (1646), Antoine Daniel (1648), Jean de Brébeuf (1649), Charles Garnier (1649), Noël Chabanel (1649), Gabriel Lalemant (1649).

Ce listing n'est pas exhaustif, mais suffisant pour réaliser le climat de terreur régnant sur la colonie.

En plus des missionnaires, on comptait des morts à chaque année de cette période. Par exemple, en 1652, plus de trente personnes sont massacrées dans les régions de Shawinigan, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Montréal, ce qui confirme qu'il ne s'agissait pas de cas isolés.

Voici un extrait provenant de l'historien Benjamin Suite, dans le volume 7 de ses Mélanges historiques : « la liste ci-dessus ne donne certainement pas la moitié ou pas plus de la moitié des victimes de la férocité des Iroquois durant la période en question. Nous sommes justifiables de dire qu'il a péri 400 personnes de cette manière sur une population moyenne de 1000 âmes, soit 40 % puisqu'en 1640 nous étions de deux à trois cents âmes, en 1650, six cents âmes et en 1663 de deux mille à deux mille cinq cents ».

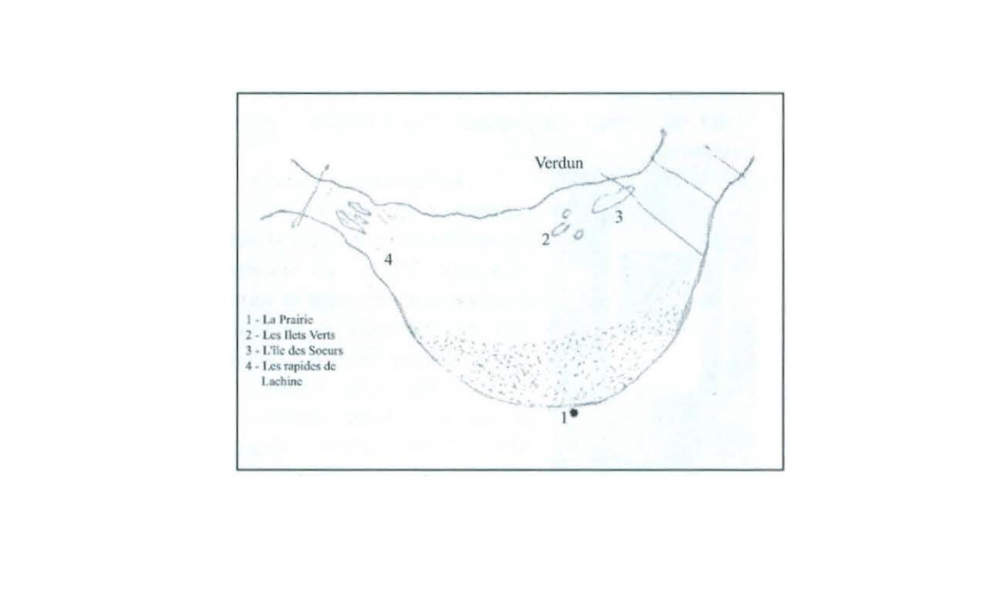

Île-à-la-Pierre, situation géographique

À l'origine, en 1661, l'endroit où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe, s'appelait l’Île-à-la-Pierre dont le nom a été modifié pour celui de l'Île Moffat jusqu'aux travaux d'Expo 67.

À l'aide de nombreuses cartes que nous avons retracées au cours de cette recherche, on pourrait aisément retracer l'évolution historique, l'aménagement physique et l'utilisation multiple de cette île qui est maintenant agglomérée à l'Île Notre-Dame depuis Expo 67.

Nous nous contenterons, en fait, de donner quelques indications afin d'éviter de mettre trop d'accent sur les cartes géographiques, ce qui dépasse largement notre propos.

Dans un premier temps, voici une partie de la carte de la Seigneurie de La Prairie, celle de la Côte-de-Saint-Lambert, telle qu'on la retrouvait en 1661.

On y retrouve alors l'Île-à-la-Pierre située en amont de l'Île Sainte-Hélène et au sud de celle-ci.

Ajoutons maintenant quelques indications très approximatives qui nous permettront de localiser aisément cette île.

1. L'Île-à-la-Pierre faisait bien partie de la Seigneurie de La Prairie.

2. La longueur de l'île mesurait à peu près 2000 pi., sa largeur 400 pi., à une distance de 1600 pi. de la rive sud du Saint-Laurent, à Saint-Lambert et à 1800 pi. du Pont Victoria.

3. En fait, l'île était située approximativement entre l'avenue Lorne, à Saint-Lambert, et la rue Victoria et son prolongement, qui constitue la limite est de la Seigneurie de La Prairie.

Biographie de Guillaume Vignal

Plusieurs biographes et historiens ont tenté de retracer les étapes de la vie de Guillaume Vignal de sa naissance à sa mort, mais il y a mésentente sur la période située entre sa naissance et l'année 1648; entre autres, sa date de naissance ne fait pas l'unanimité, ni l'année de son ordination comme prêtre, ni son âge à sa mort. C'est pourquoi nous nous limiterons à ses seules activités à partir de 1648.

- 13 septembre 1648. Il est chapelain des Ursulines à Québec, poste qu'il occupe jusqu'en 1658.

- 1653. Il reçoit un arpent de terre de la part de Louis d'Ailleboust et il en fera donation aux Ursulines avant son départ pour la France.

- 13 mars 1658. Au cours d'un voyage, sur la côte de Beaupré, il accompagne Louis d'Ailleboust, gouverneur intérimaire, et il bénit la place de l'église du Petit-Cap, qui deviendra l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré.

- Printemps 1658. Sur les conseils de l'abbé de Queylus, qu'il a rencontré à Québec en 1657, il s'embarque pour la France où il obtient son agrégation comme Sulpicien.

- 7 septembre 1659. Il revient à Ville-Marie avec la recrue où on retrouve, en particulier, Jacques Le Maistre, sulpicien, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys.

- 1659 à 1661. Il exerce son ministère à Ville-Marie et devient aumônier de l'hôpital Saint-Joseph.

- Août 1661. Il remplace Jacques Le Maistre comme économe du séminaire de Saint-Sulpice, Jacques Le Maistre ayant été assassiné par les Iroquois.

- 27 octobre 1661. Guillaume Vignal périt, lui aussi, aux mains des Iroquois, ce que nous raconterons dans la section suivante.

Enfin, voici, ci-contre, la signature de Guillaume Vignal pour le bénéfice des graphologues.

Récit de la mort de Guillaume Vignal

Ce récit, ce n'est pas une légende, ni une création de l'esprit, mais bien une série de gestes et d'images qui ont été rapportés, en partie, par les survivants qui ont réussi à s'enfuir pendant l'attaque et, en particulier, par un observateur privilégié qui a vécu tous ces évènements de A à Z et qui est revenu à Ville-Marie, plusieurs mois après son évasion du quartier général des Iroquois, sur la rive est du Lac Ontario. Il s'agit de René Cuillerier.

Précisons d'abord le contexte précédant cette attaque par les Iroquois. Le Sulpicien Jacques Lemaistre, économe, avait commencé la construction du Séminaire des Sulpiciens, mais n'avait pu terminer son œuvre car il avait été massacré et tué par les Iroquois le 29 août 1661. Son successeur, Guillaume Vignal, fut nommé économe et manifesta son intention de terminer la construction du Séminaire. Mais pour ce faire, il avait besoin de pierres que l'on trouvait en abondance sur l'Île-à-la-Pierre.

Comme le danger guettait toujours les habitants de Ville-Marie, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cette recherche, Vignal demanda à Maisonneuve la permission de se rendre à l'Île-à-la-Pierre pour aller s'approvisionner en pierres avec des ouvriers. Et la coutume voulait qu'on n'aille pas travailler deux jours de suite sur les mêmes lieux. En effet, le 24 octobre 1661, Vignal s'était rendu à File et il insista auprès du gouverneur Maisonneuve pour y retourner le lendemain, 25 octobre 1661. L'autorisation lui fut accordée tout en promettant d'être très prudent.

L'expédition était accompagnée par Claude de Brigeac, ancien soldat et devenu secrétaire de Maisonneuve, par Jean-Baptiste Moyen et Joseph Duchesne, qui devaient protéger les ouvriers durant leur travail.

Les 14 Français de l'expédition se mettent donc en branle avec quelques canots et un chaland pour y transporter les pierres. On longea alors l'Île Sainte-Hélène et l'Île Ronde afin d'éviter les forts courants, puis on mit le cap sur l'Île-à-la-Pierre.

Les premiers arrivés à destination étaient Vignal et quelques ouvriers tandis que Brigeac et les autres suivaient à une certaine distance.

Tout de suite on se dispersa et on commença la collecte des pierres tout en laissant les armes dans les canots.

C'est alors qu'un groupe de 35 Iroquois, Agniers et Oneiouts armés, se jetèrent sur eux et tirèrent de nombreux coups de feu. Ce furent le désarroi et la déroute et les Français se précipitèrent vers leurs canots afin d'aller chercher leurs armes. Les Iroquois se mirent à leur poursuite en les criblant de balles. Brigeac, qui était resté dans son canot, fait feu sur leur chef et le tue sur-le-champ. Pendant ce temps, Vignal est blessé sérieusement de même que Brigeac, deux autres sont tués et enfin, deux autres sont faits prisonniers. Les autres Français se sauvent dont un est grièvement blessé et se dirigent vers Ville-Marie où ils vont raconter la triste nouvelle.

Peu de temps après, les Iroquois chargent dans leurs canots les blessés et les prisonniers, puis quittent les lieux, craignant des représailles de la part des Français qui viennent d'apprendre la nouvelle. Ils se dirigent vers La Prairie de la Magdeleine, ils soignent les blessures de leurs prisonniers afin de les préparer éventuellement à la torture; puis, ils érigent leur campement et un bûcher.

Quant à Vignal, ils essaient de le soigner, de panser ses plaies, mais il a été atteint mortellement et n'aura aucune chance de s'en tirer. C'est alors que commencent les supplices et la torture de Vignal. On arrache ses ongles, on arrache des lambeaux de chair, on le marque au fer et aux tisons, on le fait rôtir au feu, on le scalpe, on arrache son cœur, on le mange, et on boit son sang.

Ainsi, Vignal, après toutes ces atrocités, est mort, martyr, le 27 octobre 1661, ce qui en fait le premier martyr Sulpicien de la Seigneurie de la Magdeleine.

Puis, les Iroquois repartirent, les Agniers avec un prisonnier, Jacques Dufresne; les Oneiouts, eux, repartent avec deux prisonniers, Claude de Brigeac et René Cuillerier. Ils se dirigent vers leurs quartiers généraux, les Cinq-Cantons, situés sur la rive sud-est du lac Ontario.

À leur arrivée là-bas, toutes les bourgades se rassemblent; c'est la fête et on assiste à un supplice indescriptible, celui de Claude de Brigeac, qui avait tué leur chef à l'Île-à-la-Pierre.

Tout y passe, ongles arrachés, brûlures multiples, coups de bâtons répétés, lambeaux de chair arrachés, coups de couteaux, cœur mangé, scalp, le tout, d'une durée de plus de 24 heures, jusqu'à sa mort.

Quant à Cuillerier, il fut réclamé par la sœur du chef tué lors de l'attaque, suivant une coutume amérindienne qui lui permettait alors de remplacer son frère en procédant à une adoption.

Après 19 mois de captivité, il réussit à s'enfuir, à se rendre à la Nouvelle-Hollande, ensuite à Boston, puis à Québec et enfin à Ville-Marie. Ainsi, il fut un témoin oculaire important qui put raconter aux autorités toute cette aventure qui coûta la vie à plusieurs colons. Jacques Dufresne refusa de s'évader avec René Cuillerier et on ignore quel fut son sort.

Le bilan de cette attaque à l'Île-à-la-Pierre et de ses suites est le suivant :

Guillaume Vignal, torturé et tué

Claude de Brigeac, torturé et tué

Joseph Duchesne, tué lors de l'attaque

Jacques Le Prestre, tué lors de l'attaque

Jean-Baptiste Moyen, blessé gravement et mort de ses blessures quelques jours plus tard, à Ville-Marie

René Cuillerier, prisonnier et évadé

Jacques Dufresne, aucune nouvelle suite à l'évasion de Cuillerier.

À la mémoire de Guillaume Vignal

Honorer la mémoire d'un personnage, qu'il soit martyr ou autre, ce n'est pas une tâche dont on s'acquitte une seule fois, sans retour, ce n'est pas une façon de sombrer dans l'oubli après une fête grandiose et éphémère.

En effet, c'est une occasion spéciale de perpétuer les gestes, les activités et les exploits, dans notre cas, de ce martyr que fut Guillaume Vignal. Bien sûr, à l'époque du massacre de l'Île-à-la-Pierre, plusieurs personnes de la colonie entière ont honoré Vignal, dont Marie de l'Incarnation, Dollier de Casson, les Ursulines de Québec, les Hospitalières de Ville-Marie, les Jésuites dans leurs Relations, etc.

De même en est-il de tous nos historiens qui se sont succédé au fil des ans et qui ont accordé une place spéciale à Vignal.

Mais, peu de gestes concrets ont été posés pour honorer sa mémoire, avant 1925. C'est ce qui faisait dire au curé Élisée Choquet, en 1964 : « Une route, une institution, dans les parages, ne pourraient-elles pas se faire gloire de porter son nom? »

Dans les lignes qui suivront, nous allons indiquer quelques gestes, quelques événements qui ont permis d'honorer sa mémoire.

Cet article sur le sulpicien Guillaume Vignal vous a été présenté par monsieur Raymond Monette et se poursuivra dans notre numéro du mois prochain.

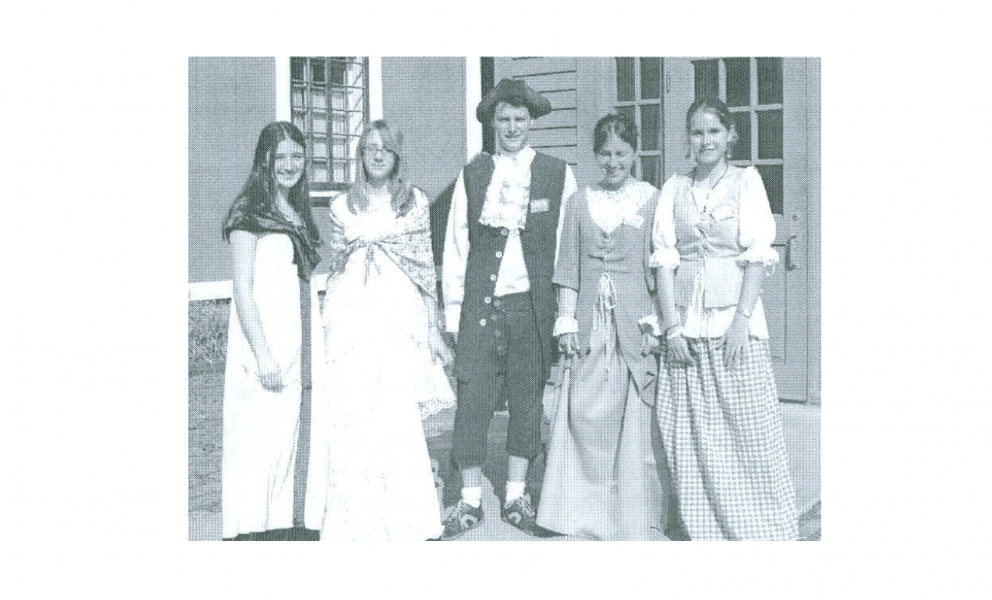

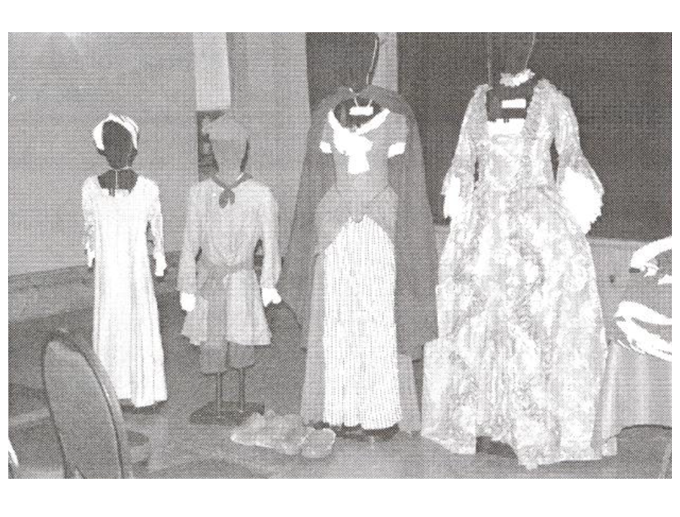

Si vous n'avez pas assisté à la conférence du 21 mars dernier, vous avez manqué quelque chose d'extraordinaire. En effet, madame Jacynthe Tardif a tenu en haleine un public enthousiaste pendant plus de trois heures. À l'aide de seulement quelques mannequins, la conférencière nous a présenté la garde-robe complète des hommes, femmes, enfants et soldats sous le Régime français avec un luxe de détails qui témoigne d'une grande expérience et d'une documentation des plus fouillées. Madame Tardif ne s'est pas limitée à nous décrire chaque pièce de vêtement, elle s'est attardée aussi à nous expliquer les usages qu'on en faisait et qui en justifiaient les découpes et les tissus utilisés. Ce sont ces précisions qui ont donné à son exposé une teneur plus historique que vestimentaire. Avec chaque pièce de vêtement, elle nous faisait revivre en pensée certains aspects de la vie de nos ancêtres. Avec tact et simplicité, madame Tardif a même su bien « faire passer » certaines habitudes peu ragoûtantes des habitants de la Nouvelle-France.

Bref, les deux caractéristiques de la conférencière qui ont le plus frappé les spectateurs, ce sont le grand souci d’authenticité et la grande compétence qui lui a permis de répondre spontanément à toutes les questions, sans la moindre hésitation.

Enfin, (et c'est là une preuve indiscutable du succès de la soirée) qu'elle ait soutenu jusqu'à la fin l'intérêt des hommes présents avec un exposé sur des vêtements, il fallait des qualités certaines, un contenu solide et un bon sens du spectacle. Il va de soi que tous ceux qui ont été charmés par cette conférence en espèrent d'autres qui porteraient éventuellement sur le mariage ou sur la tendre enfance des habitants de la colonie sous le Régime français.

Par son arrière-grand-mère, Marie-Louise Demers, Madonna, dont il est beaucoup question ces temps-ci, compte beaucoup d'ancêtres à St-Philippe et à La Prairie même. Si vous êtes affiliés aux Demers de La Prairie, nous pourrions vous donner les liens de parenté qui vous lient à la célèbre vedette. Venez nous en parler.

Acquisitions

- Cahier des Dix, numéro 59; collectif; éditions La Liberté; 2005 (achat SHLM)

- Histoire de la Province de Québec; volume 32; par Robert Rumilly; éd. Fides; 1959. [C'était le seul volume manquant dans cette collection de Rumilly et que nous cherchions à acquérir depuis quelques années.] (achat SHLM)

- Revue d'histoire de l'Amérique française; collectif; 1984-1985; vol. 38; numéros 3 et 4; [Nous complétons ainsi une autre collection devenue difficile à compléter] (achat SHLM)

- Curieux (Le); par Pierre Lapone; volumes 36, 37, 38, 39 et 40; sujets thématiques. (achat SHLM)

- Répertoire des greffes de notaires; par Pierrette Léveillé-Gilbert; volumes 1,2 et 3; Société de Généalogie de Québec; 1985. (achat SHLM)

Voici maintenant quelques acquisitions importantes, grâce à la succession du Dr Michel Émard, envers laquelle nous désirons encore exprimer notre vive reconnaissance.

- A propos de Crémazie; par Pierre-Georges Roy; éd. Garneau; 1945.

- Collections of documents relating to Jacques Cartier and the Sieur of Roberval, par H.P. Bigar; 1930.

- Toutes petites choses du régime français; par Pierre-Georges Roy; première et deuxième série; éd. Garneau; 1944.

- Precursors of Jacques Cartier, 1497-1534 (The); par H.P. Bigar; 1911.

- Québec et l'Île d'Orléans; par Camille Pouliot; 1927

- De la tenue des registres de l'état civil dans la Province de Québec; par Léon Roy; 1959.

- Inventaire des greffes des notaires du régime français; par Jules Martel.

- Inventaires des concessions en fiefs et seigneuries, foi et hommages, aveux et dénombrements; par Pierre-Georges Roy; 1927.

- Juges de la Province de Québec; par Pierre-Georges Roy; 1933

- Vieux manoirs, vieilles maisons; collectif; 1927.

- Inventaire des insinuations de la prévôté; par Pierre-Georges Roy; volumes 1 et 2; 1936.

À vendre

- Mémoires de la Société de Généalogie Canadienne Française; 94 numéros à 1 $ chacun.

- Revue d'histoire de l'Amérique française; 41 numéros à 1 $ chacun.

- Revue de la Société de Généalogie de Québec; 13 numéros à 1 $ chacun.

Malgré quelques soubresauts inattendus, la température devient plus clémente et cela devrait vous inciter à venir nous rendre visite aux locaux de la SHLM.

Une équipe s'applique présentement à la réfection de notre site web, mais en attendant que la Société puisse entrer dans vos demeures via internet, pourquoi n'en profitez-vous pas pour compléter votre généalogie? Vous pourriez même vous lancer dans la production d'un « livre de famille » et laisser ainsi à vos enfants et à vos petits-enfants un souvenir impérissable. Nous sommes là pour vous aider et pour vous conseiller.

Enfin, une autre équipe a amorcé la mise en chantier d'une exposition estivale qui, nous l'espérons, ne laissera pas de vous surprendre.

Profitez des services de la SHLM. Venez nous voir.

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

La Prairie, « Une tante m’a raconté… »

par : Monsieur Laurent Houde

Le mardi, 18 avril 2006, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Pour notre organisme, c'est en grande partie le support des membres qui assure notre bon fonctionnement et la variété de nos services. Assurez-vous de renouveler votre abonnement.

Soirée « reconnaissance des bénévoles »

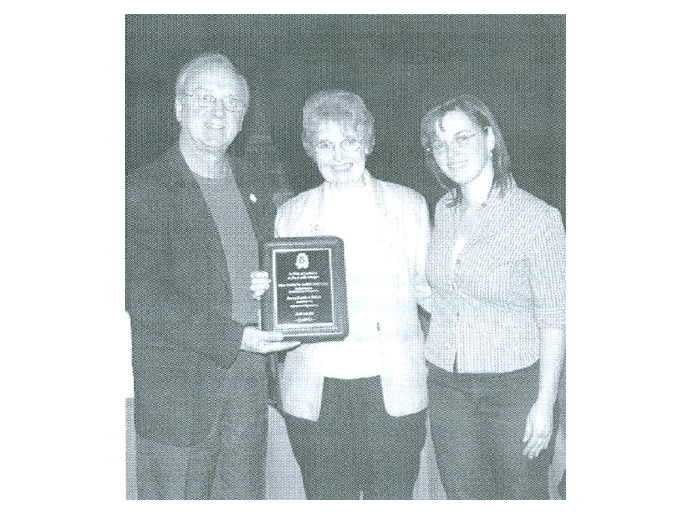

Décidément, le mois de mars a été un mois fertile en évènements. En plus de la conférence mensuelle et de l'assemblée générale annuelle, certains membres de la Société ont été invités à participer à la soirée « reconnaissance des bénévoles » organisée par la ville de La Prairie, le 25 mars dernier.

La « table » de la Société comprenait le vice-président, monsieur Jean L'Heureux, le vice-président, monsieur Gaétan Bourdages et son épouse, le secrétaire, monsieur Jean-Marc Garant et son épouse, madame Hélène Doth, la trésorière, madame Lucie Longtin, monsieur Jacques Brunette et son épouse, Lise Nadon Brunette.

Une telle soirée constitue toujours une vaste entreprise étant donné le grand nombre d'invités. Toutefois, le traiteur a réussi à servir avec souplesse et diligence un très bon repas pendant que certains artistes s'employaient à nous distraire.

Passant de table en table, un jeune homme tentait de retenir les prénoms de toutes les personnes présentes et, plus tard, son exploit mnémonique consistait à passer de table en table pour montrer qu'il les avait tous mémorisés… ou presque. Après la prestation musicale d'une chanteuse de talent, les organisateurs ont procédé à la distribution des hommages rendus aux bénévoles de chaque organisme.

Nous nous devons de souligner ici l'hommage spécial rendu à celle qui, à mon avis, est l'âme de la Société d'histoire, madame Patricia McGee Fontaine. Madame McGee Fontaine voyageant à l'extérieur du pays, c'est monsieur L'Heureux et madame Longtin qui ont reçu en son nom une plaquette mentionnant un bénévolat de plus de vingt ans.

Assemblée générale

Le 28 mars dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle des membres de la Société d'histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine. Après un exercice de feu plutôt inattendu, les membres ont pris connaissance des rapports annuels qui ont confirmé le bon travail qui se poursuit toujours à la Société. On a aussi procédé au vote de certains amendements aux règlements et on en a profité pour présenter celle qui a bien voulu accepter la lourde charge de trésorier, madame Lucie Longtin.

Finalement, le Conseil d'administration a tenu à souligner l'hommage rendu par la Ville de La Prairie à celle qui, depuis une trentaine d'années, a participé à la fondation et a veillé à la bonne marche de notre Société, madame Patricia McGee Fontaine. C'est madame Jacinthe Ducas, régisseur culturel, qui lui a rendu les honneurs bien mérités.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Jacques Brunette (16);

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, mars 2006

Les Ilets Verts étaient connus des chasseurs, des pêcheurs et des promeneurs en chaloupe à voile. De nos jours, qui parle des Ilets Verts?

Depuis longtemps, je cherchais l'occasion de m'y rendre. Après près de deux ans d'attente, elle se présenta au moment où je ne n'y pensais pas. Une chaloupe légère, deux rameurs vigoureux et un troisième nautonier à l'aviron. En route! Le cap fut mis sur Lachine.

Lentement, et malgré les efforts des rameurs, notre embarcation fut déviée comme prévu d'ailleurs et arriva comme par enchantement en amont de l'îlot le plus considérable, celui que l'on peut voir pendant toute l'année ou peu s'en faut. La chaloupe s'échoua sur la pointe et, une fois descendus, nous la fixâmes solidement. L'îlet avait une centaine de pieds de longueur et sa largeur ne dépassait pas quarante pieds. Des algues d'eau douce y croissaient ainsi que d'autres plantes. Des squelettes de poissons prouvaient que les mouettes organisaient parfois là des réunions amicales : des « couaks » répétés nous confirmèrent la présence d'un couple de huards que notre présence semblait déranger considérablement. Nous prîmes bien garde de déranger le nid que deux petits huards au duvet gris habitaient et qui ne semblaient pas du tout nous craindre.

Le coup d'œil était magnifique! Du côté des rapides, des eaux moutonnantes que deux îles dépassaient : on reconnut l'île du Diable et l'île aux Hérons. Qui pourra jamais dire depuis combien d'années ces îles résistent à l'érosion des rapides et aux intempéries des saisons!

Le courant est encore considérable à la hauteur des îlets; on le dit de sept milles à l'heure environ au pont Victoria: Il accuse bien dix milles à l'heure aux îlets.

Et c'est une belle eau fraîche et limpide qui coule. Un bon bain dans cette eau nous fit oublier nos fatigues.

En août, lorsque les eaux sont basses, on voit trois îlets d'inégale grandeur; dans la crue des eaux, au printemps, on ne voit que le principal et il subit parfois l'immersion pendant quelque temps.

Non seulement les eaux sont fraîches et claires, elles sont également poissonneuses. La pêche au pied des rapides a donné lieu parfois à des excursions légendaires. On parle de gigantesques esturgeons de 120 livres! Histoire de pêche, me direz-vous. Il n'empêche que j'ai vu de mes yeux un bel esturgeon de 76 livres capturé en aval de l'île aux Hérons.

Le fond du fleuve se ressent du courant venant des rapides : il est en galets lissés par le flottement de l'eau, comme on en trouve dans tous les torrents. Mais les eaux reprennent leur calme au fond de la baie St-Paul; tout ce que le courant arrache au lit du fleuve et aux berges est alors déposé lentement, et ces rudiments devenant suffisants, des plantes marines germeront et grandiront comme on peut le constater chaque année.

« Si j’avais autant de dollars en banque, en ce moment, que j’ai pris de poissons aux Îlets Verts, mes vieux jours seraient plus assurés. » Ainsi parlait un homme de 72 ans. C’est que les Îles Verts n’ont laissé que de bons souvenirs. Ils ne sont pas sournois : ils n’ont provoqué aucun naufrage! Au contraire, ils ont rendu service : brisant les immenses champs de glace lors des débâcles, protégeant l’île des Sœurs, puis le pont Victoria. Ils annoncent le soulèvement rocheux qui relie la Pointe-St-Charles à Longueuil et dont l’importance est telle qu’elle a déterminé les ingénieurs à choisir cet endroit pour jeter les assises des piliers du pont Victoria.

Le retour à La Prairie se fit sans fatigue. L’un de nous était un fils de navigateur. Après avoir laissé l’îlot principal, un second îlot fut visité puis un troisième à quelque distance. Les rameurs se dirigèrent ensuite vers Lachine; obliquant ensuite à gauche, ils se jetèrent dans le courant dans un angle de 70o au moins et la force du courant les amena triomphalement à La Prairie.

Au lecteur qui m’a demandé de lui parler des « Îlets Verts », je dédie ces quelques lignes espérant que le tout sera à sa satisfaction.

D’une des nombreuses galeries des édifices de l’île des Sœurs, et cela, du côté des rapides, il va sans dire, contemplez à l’aide d’une lorgnette les Îlets Verts. Les glaces raclent annuellement la partie supérieure des îlets, mais ils sont quand même solides et depuis des siècles ont résisté aux rigueurs des temps.

Texte tiré du journal Le Reflet, 8 novembre 1972, page 4 et présenté par madame Hélène Charuest.

Il serait sans doute superflu de mentionner la grande part de la vie de La Prairie qu'ont occupé depuis plus d'un siècle les Frères de l'instruction chrétienne. Encore aujourd'hui, la réputation du Collège Jean de la Mennais rayonne dans toute la région. Cependant on ignore souvent les origines et l'histoire de nos belles institutions.

C'est pourquoi, le 21 février dernier, le Frère Gaston Roy est venu nous entretenir à ce sujet. Encore une fois, les auditeurs étaient nombreux et on comptait même la présence d'un membre éminent en la personne de notre député fédéral, monsieur Marcel Lussier.

Déjouant un peu l'attente de ses auditeurs, le conférencier a orienté son allocution sur l'évolution des lieux et des édifices plutôt que sur l'historique de la Communauté.

Loin d'être déçu, son public a eu l'agréable surprise d'apprendre un grand nombre de détails sur l'aspect des lieux à différentes époques et sur les nombreuses modifications qu'on a apportées au bâtiment principal. Le conférencier a aussi évoqué avec nostalgie certains coins enchanteurs de ce domaine qui ont disparu au profit de nouvelles constructions ou faute de personnel pour s'en occuper.

Ajoutons enfin que la conférence a pris une allure interactive avec les nombreuses questions qui ont montré le désir des auditeurs d'en savoir encore plus sur cette communauté.

Bref, cette présentation du Frère Gaston Roy est venue ajouter à l'apport considérable que la SHLM doit aux Frères de l'instruction chrétienne de La Prairie.

L’enseignement religieux ne parle jamais des plaisirs réciproques dans le mariage. Selon l’austère Saint-Vallier, le mariage n’a qu’un objectif : « le seul désir d’avoir des enfants qui bénissent le nom de Dieu dans tous les siècles ». Et qu’apporte aux époux ce sacrement? « Un nouveau degré de sainteté en plus d’un esprit de chasteté ». Le Rituel de cet évêque prévoit donc une cérémonie pour bénir le lit nuptial, cérémonie à faire tout de suite après la messe de mariage et non vers le soit, « ce qui serait indécent »; elle débute par cette exhortation : « Souvenez-vous que ce Lit Nuptial sera un jour le lit de votre mort ». Ce lit de noces ne s’annonce donc pas plus joyeux que le lit de tout un chacun. Après une journée bien remplie, vous avez hâte de vous allonger. Si vous faites une dernière prière, ne dites pas : « Mon Dieux, donnez-moi la grâce de bien dormir »; celle que vous enseigne le Catéchisme de Saint-Vallier est plus rude : « Mon Dieu, donnez-moi la grâce de bien mourir », ce qui est suivi de ce conseil : « il faut tâcher de se mettre dans le lit avec les dispositions d’une personne qui se verrait mettre au tombeau ».

Texte présenté par madame Céline Lussier.

En 1923, une grande fête fut organisée à l'occasion du 250e anniversaire de La Prairie. Cette fête eut lieu le 23 septembre. Les journaux de l'époque tels que le Canada, le Daily Star, La Patrie rapportèrent l'événement. Les fêtes étaient présidées par le Dr Auguste Brisson. Tout ceci commença par un feu d'artifice au carré Bellevue (situé devant La Belle Époque), le samedi soir. Voici un extrait du journal « Le Canada » du 22 septembre 1923 annonçant les activités du lendemain :

« Plusieurs sociétés canadiennes-françaises y enverront leurs représentants. On nous apprend que L'action Française y déléguera l'abbé Lionel Groulx; la Saint-Jean-Baptiste et la Société historique de Montréal, M. Victor Morin, la Société Royale du Canada, M. Francis Audet; la Commission des sites et monuments historiques du Canada, MM. le général E.S. Cruikshanks et le major A.A. Pinard, le Bureau de colonisation du gouvernement fédéral, les RR. PP. Boyer et Gravel.

Dimanche matin, à 9h30 (heure solaire), Mgr Guillaume Forbes, évêque de Joliette, chantera une grand-messe pontificale. Il sera assisté de MM. Victor Barbeau, vicaire à St-Pierre-Claver, enfant de la paroisse, et d'Arthur Paquin, vicaire à St-Jérôme; M. Wilfrid Hébert, p.s.s. de Notre-Dame, sera le prêtre assistant. MM. les abbés Herni Bocquillet, aumônier des Sœurs de la Providence, et Joseph-Arthur Giguère, chapelain des Frères de l'Instruction Chrétienne, agiront comme diacre et sous-diacre d'honneur; Mgr John Forbes, évêque coadjuteur de l'Ouganda, prononcera le sermon. Le service des enfants de chœur sera fait par les Indiens de Caughnawaga. Au Sanctus, un corps de cinq clairons de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, sonnera le salut. Le chant sera exécuté par la chorale et les enfants de la paroisse.

À 11h30, grand dîner chez les Sœurs de la Providence, et au Conseil des Chevaliers de Colomb.

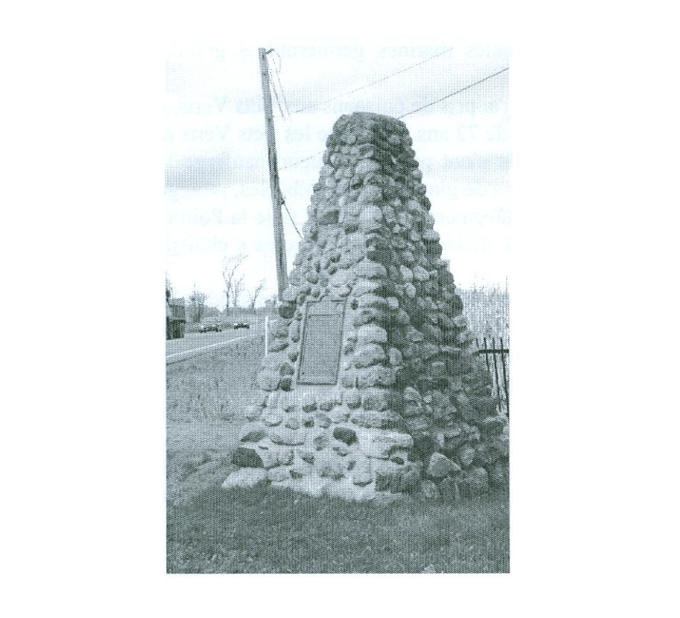

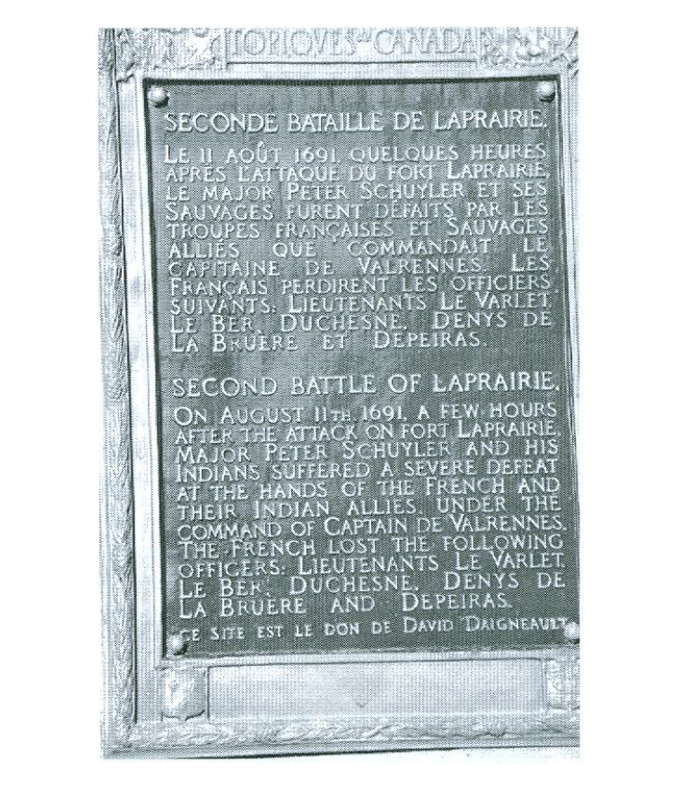

À 1 heure, dévoilement du monument érigé par le gouvernement fédéral à l'endroit où eut lieu, en 1691, un combat entre Français et Iroquois. (Ce monument est érigé sur le parc longeant le fleuve devant l'hospice des Sœurs de la Providence; le monument est identique à celui de la Bataille. De forme pyramidale dont la base est un carré de 6 pieds de côté, la hauteur aux environs de 7 pieds. Une plaque de bronze est fixée sur l'une des faces latérales de la pyramide.) Cette cérémonie sera présidée par le général Cruikshanks et sera suivie d'une promenade en auto, pour inaugurer les boulevards construits par le gouvernement provincial; celui de Salaberry, sur la route de La Prairie-Valleyfield, et celui de St-Jean, sur la route Laprairie-Lacolle. Le général remettra le monument entre les mains du Dr. Longtin, maire de La Prairie. Les maires de 15 municipalités environnantes, autrefois détachées de La Prairie, déposeront des couronnes au pied du monument.

À 1h30, plusieurs orateurs adresseront la parole : entre autres l’hon. E. L. Patenaude, le Dr. Brisson, de la Société historique de Montréal, M. Roch Lanctot, M. l’hon. juge Robidoux, l’avocat Julien Brisson, M. Olivier Maurault, pss, et l’hon. Honoré Mercier.

À 2h30, pageant par les Indiens de Caughnawaga, qui représenteront « Le Mariage de Pacodondas ».

Le service d’ordre sera fait par la police montée de Montréal.

À 3 heures, procession avec chars allégoriques et cavaliers costumés à la mode du 17e siècle. La cavalerie de St-Jean sera chargée du service d’ordre.

À 4 heures, démonstration au carré de « La Bataille », où l’on dévoilera un second monument érigé en l’honneur des héros des héros de 1691. Le monument sera remis entre les mains de M. Hilaire Guérin, maire de la paroisse. Des discours seront prononcés par M. Aimé Gagnon, agronome, et l’abbé Lionel Groulx.

À 6 heures, démonstration au tombeau de Marie Tekakwhita par les Indiens de Caughnawaga.

À 8 heures, grand illumination au carré Foch. Plusieurs morceaux seront joués par un puissant corps de musique, puis viendra le « salut à La Prairie », par ses enfants maintenant dans les professions libérales.

À 9 heures, un feu d’artifice clôturera les fêtes.

Le comité d’organisation se compose du Dr Brisson, président, Julien Brisson, secrétaire, Paul Boucher, N.P. trésorier.

M. l’abbé E. Choquet, président du comité d’organisation, est assisté de A. Duranceau, Sam Racine, C. Pagé, Casimir Duquette, Joseph Lefebvre, E. Lamarre, P. Baillargeon, et N. Poupart.

Deux trains partiront dimanche matin pour St-Philippe de la garer Windsor, l’un à 7:35 heures et l’autre à 1:45 heure. Le soir, un train partira de St-Philippe à 7:23 heures, il arrivera ici vers 8:10 heures. Tous ces trains marchent à l’heure normale. » (fin de l’article du Canada)

Dans un autre article, je vous parlerai des incidents cocasses qui sont arrivés ce jour-là, ou en avant.

Texte présenté par madame Hélène Charuest

Nous nous permettons de poursuivre notre chronique à la fois littéraire et historique, entreprise dans le numéro précédent, en vous présentant cette fois-ci le roman « Un loup est un loup » de Michel Folco.

Récipiendaire du prix Jean d'Heurs du roman historique de 1995, Michel Folco avait d'abord écrit le roman « Dieu et nous seuls pouvons ». Ce roman est une fresque de la vie des bourreaux au dix-huitième siècle et a été porté à l'écran avec un certain succès.

Dans « Un loup est un loup », Folco nous amène dans le Rouergue suivre une aventure assez singulière. Voici ce qu'il nous en dit lui-même.

« L'histoire se déroule au XVIIIe siècle, dans les années qui précèdent la grande Révolution. Charlemagne, le héros, est membre d'une fratrie de quintuplés dont la naissance a déclenché maints tapages et maintes controverses dans le village de Racleterre-en-Rouergue. Nés d'un sabotier, ces cinq enfants grandissent dans une relation fusionnelle et conversent dans une langue – le lenou – qui n'appartient qu'à eux. […] Puis le malheur s'abat. Le père meurt de la rage, la fratrie est dispersée et Charlemagne se retrouve dans la forêt, parmi les loups. Il deviendra bientôt "meneur-garou". »

L'un des grands mérites de ce roman est de bien camper le décor, les us et coutumes de cette époque. Certains diront que d'autres l'ont fait avant lui. Certes. Mais le paysage et les façons de vivre qu'on y décrit sont très différents dans cette région retirée de la France (aujourd'hui l'Aveyron) de ceux qu'on rencontre habituellement dans les romans qui se déroulent dans les grands centres comme Paris. La vie y était plus dure et les mœurs, plus sauvages.

Ajoutons enfin que Michel Folco a écrit une suite à cette histoire dans le roman qui s'intitule « En avant comme en avant! ». Ces romans, qui comptent de 470 à 630 pages, sont publiés par les Éditions du Seuil.

Acquisitions

– Histoire de Charlevoix; collectif; IQRC; 2000 (achat SHLM)

– Histoire des Laurentides; par Serge Laurin; IQRC; 1999; (achat SHLM)

– Histoire du Saguenay – Lac St-Jean; collectif; IQRC; 1995 (achat SHLM)

– Histoire de l'Outaouais; collectif; IQRC; 1994 (achat SHLM)

– Histoire de Lévis-Lotbinière; collectif; IQRC; 1996 (achat SHLM)

– Histoire du Piémont des Appalaches; collectif; IQRC; 2004 (achat SHLM)

– Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue; collectif; IQRC; 1995 (achat SHLM)

– Histoire de la Côte-du-Sud; collectif; TQRC; 1993 (achat SHLM)

– Histoire de la Mauricie; collectif; IQRC; 2004; (achat SHLM)

– Inventaire des testaments, donations et inventaires du Régime français; par Pierre-Georges Roy; trois volumes; 1941 (Don succession Émard)

– Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités du Québec; par Hormidas Magnan; 1925 (Don succession Émard)

Publications SHLM

Au fil des années, c'est-à-dire depuis la fondation de la SHLM, quelques-uns de nos membres ont produit un certain nombre de publications à caractère éducatif et historique, portant sur La Prairie.

Nous avons rassemblé et regroupé ces différentes publications sur les rayons, dans la section qui suit REF, c'est-à-dire les livres de référence.

Par exemple, La Nativité de La Prairie 1617-1891 a été produit par M. Gaétan Bourdages et M. Paul Racine en 1991 et porte la cote suivante : SHLM EGL 00l. Ainsi, le premier élément de la cote, pour ces productions, sera toujours SHLM.

Appel à tous

Nous sommes toujours à la recherche des Cahiers des Dix, numéros 13 et 14, afin de compléter notre collection. Que les donateurs se manifestent et nous serons comblés de joie.

Histoire de la Province de Québec

de Rumilly

Il nous manquait le numéro 32, portant sur la Dépression. C'est un achat que nous avons réussi à concrétiser après quelques années d'attente.

Il y a quelques semaines, le Conseil d’administration de la SHLM rencontrait le Conseil de ville de La Prairie afin de faire état de ses besoins. Pour illustrer le bien fondé de leurs revendications, les dirigeants de la SHLM ont fait part aux édiles municipaux de l’ampleur des réalisations, de l’importance des services rendus aux concitoyens tant dans les domaines de la conservation et de la diffusion du patrimoine local que dans le domaine touristique et, enfin, de la pertinence de ses projets actuels et à venir.

Aussi, convaincus d’avoir présenté une image dynamique et utilitaire de notre Société à des gens conscients de la valeur et de la portée de notre action, c’est avec confiance que nous attendons une réponse favorable qui nous permettra, non seulement de poursuivre le travail, mais de progresser dans la qualité de nos produits et de nos services.

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

Marchande à la toilette

Par : Madame Jacynthe Tardif

Le mardi, 21 mars 2006, à 19h30

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Incitez vos parents et amis à joindre nos rangs. Pour amener les plus réticents à le faire, faites-leur cadeau d'un abonnement pour la première année.

C'est un geste d'encouragement et de solidarité.

Tous les membres en règle de la Société d'histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine sont convoqués à une

Assemblée générale

Le mardi, 28 mars 2006, à 19h30

Soyez certains que votre présence à cette assemblée constitue un encouragement pour tous les bénévoles qui œuvrent au sein de la SHLM et pour le Conseil d'administration qui y voit la preuve de votre soutien.

Pour élaborer un texte sur « les fours banaux», nous requérons l'aide de nos membres. Si vous possédez de la documentation à ce sujet, vous seriez bien aimables de nous la faire parvenir par la poste, par courriel ou, si l'envie vous prend de venir nous visiter, nous serions encore plus heureux de la recevoir en mains propres. Il va de soi que votre contribution serait alors mentionnée dans l'article.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Jacques Brunette (16); Hélène Charuest (59); Céline Lussier (20)

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.