- Au jour le jour, mars 2006

Les Ilets Verts

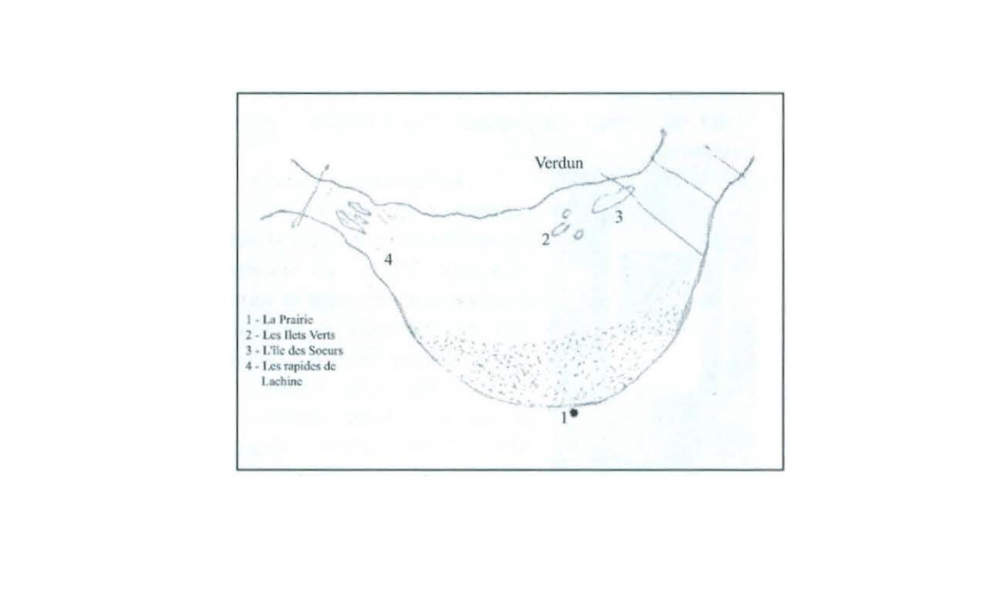

Les Ilets Verts étaient connus des chasseurs, des pêcheurs et des promeneurs en chaloupe à voile. De nos jours, qui parle des Ilets Verts?

Depuis longtemps, je cherchais l'occasion de m'y rendre. Après près de deux ans d'attente, elle se présenta au moment où je ne n'y pensais pas. Une chaloupe légère, deux rameurs vigoureux et un troisième nautonier à l'aviron. En route! Le cap fut mis sur Lachine.

Lentement, et malgré les efforts des rameurs, notre embarcation fut déviée comme prévu d'ailleurs et arriva comme par enchantement en amont de l'îlot le plus considérable, celui que l'on peut voir pendant toute l'année ou peu s'en faut. La chaloupe s'échoua sur la pointe et, une fois descendus, nous la fixâmes solidement. L'îlet avait une centaine de pieds de longueur et sa largeur ne dépassait pas quarante pieds. Des algues d'eau douce y croissaient ainsi que d'autres plantes. Des squelettes de poissons prouvaient que les mouettes organisaient parfois là des réunions amicales : des « couaks » répétés nous confirmèrent la présence d'un couple de huards que notre présence semblait déranger considérablement. Nous prîmes bien garde de déranger le nid que deux petits huards au duvet gris habitaient et qui ne semblaient pas du tout nous craindre.

Le coup d'œil était magnifique! Du côté des rapides, des eaux moutonnantes que deux îles dépassaient : on reconnut l'île du Diable et l'île aux Hérons. Qui pourra jamais dire depuis combien d'années ces îles résistent à l'érosion des rapides et aux intempéries des saisons!

Le courant est encore considérable à la hauteur des îlets; on le dit de sept milles à l'heure environ au pont Victoria: Il accuse bien dix milles à l'heure aux îlets.

Et c'est une belle eau fraîche et limpide qui coule. Un bon bain dans cette eau nous fit oublier nos fatigues.

En août, lorsque les eaux sont basses, on voit trois îlets d'inégale grandeur; dans la crue des eaux, au printemps, on ne voit que le principal et il subit parfois l'immersion pendant quelque temps.

Non seulement les eaux sont fraîches et claires, elles sont également poissonneuses. La pêche au pied des rapides a donné lieu parfois à des excursions légendaires. On parle de gigantesques esturgeons de 120 livres! Histoire de pêche, me direz-vous. Il n'empêche que j'ai vu de mes yeux un bel esturgeon de 76 livres capturé en aval de l'île aux Hérons.

Le fond du fleuve se ressent du courant venant des rapides : il est en galets lissés par le flottement de l'eau, comme on en trouve dans tous les torrents. Mais les eaux reprennent leur calme au fond de la baie St-Paul; tout ce que le courant arrache au lit du fleuve et aux berges est alors déposé lentement, et ces rudiments devenant suffisants, des plantes marines germeront et grandiront comme on peut le constater chaque année.

« Si j’avais autant de dollars en banque, en ce moment, que j’ai pris de poissons aux Îlets Verts, mes vieux jours seraient plus assurés. » Ainsi parlait un homme de 72 ans. C’est que les Îles Verts n’ont laissé que de bons souvenirs. Ils ne sont pas sournois : ils n’ont provoqué aucun naufrage! Au contraire, ils ont rendu service : brisant les immenses champs de glace lors des débâcles, protégeant l’île des Sœurs, puis le pont Victoria. Ils annoncent le soulèvement rocheux qui relie la Pointe-St-Charles à Longueuil et dont l’importance est telle qu’elle a déterminé les ingénieurs à choisir cet endroit pour jeter les assises des piliers du pont Victoria.

Le retour à La Prairie se fit sans fatigue. L’un de nous était un fils de navigateur. Après avoir laissé l’îlot principal, un second îlot fut visité puis un troisième à quelque distance. Les rameurs se dirigèrent ensuite vers Lachine; obliquant ensuite à gauche, ils se jetèrent dans le courant dans un angle de 70o au moins et la force du courant les amena triomphalement à La Prairie.

Au lecteur qui m’a demandé de lui parler des « Îlets Verts », je dédie ces quelques lignes espérant que le tout sera à sa satisfaction.

D’une des nombreuses galeries des édifices de l’île des Sœurs, et cela, du côté des rapides, il va sans dire, contemplez à l’aide d’une lorgnette les Îlets Verts. Les glaces raclent annuellement la partie supérieure des îlets, mais ils sont quand même solides et depuis des siècles ont résisté aux rigueurs des temps.

Texte tiré du journal Le Reflet, 8 novembre 1972, page 4 et présenté par madame Hélène Charuest.

- Au jour le jour, octobre 1998

Un bouillon! Quel bouillon?

Notes sur l’auteur Jean de Valrennes (Frère Ernest Rochette)

Ernest Rochette, F.I.C., religieux enseignant, (1895-1983) a œuvré la majeure partie de sa vie à La Prairie. Homme de grande culture et reconnu pour sa compétence d’éducateur, il a publié plusieurs volumes à l’usage des enseignants. Membre fondateur de la Société historique de La Prairie en 1972, il a mis ses talents d’écrivain à la diffusion de l’histoire de La Prairie sous plusieurs facettes. Utilisant de nombreux pseudonymes, dont celui de Jean de Valrennes, il nous fait connaître dans le texte qui suit un mets traditionnel de La Prairie en soulignant la fête que ce bouillon accompagnait.

On pouvait dire autrefois que la ville de La Prairie se distinguait par ses briqueteries, ses inondations, l’uniformité des terres environnantes, les schistes de son sous-sol, la simplicité de ses habitants. De plus, si la Provence, en France, a sa bouillabaisse, La Prairie a ses bouillons. Je m’explique.

« Le Club de Chasse et pêche » donne un bouillon sous peu, me dit-on un jour, vous y viendrez? »

– Oui, certes répondis-je; et j’achetai un billet séance tenante.

On était à la mi-novembre. Quelques jours avant l’événement, j’en parlais à des compagnons de travail pour constater que tous avaient leur billet en poche. La réunion s’annonçait un succès.

On en était venu à confondre la réunion elle-même que l’on appelait « bouillon » et le mets principal ou unique du souper, le traditionnel BOUILLON. Mais qu’était-ce que ce fameux bouillon!

Je me promettais bien de faire des observations minutieuses afin de donner à mon épouse tous les renseignements possibles sur ce mets des dieux.

Nous étions convoqués pour 8 heures du soir, mais j’étais rendu une bonne demi-heure avant le temps désigné. Je voulais tout voir, tout examiner.

Tout en bavardant, et en brûlant des cigarettes, on prenait place autour des tables disposées à cet effet, et couvertes de hors-d’œuvre, de pain, de beurre, de céleri, d’olives, etc… Et comme on peut aussi commander une bière, on ne manque pas de le faire, les organisateurs ayant prévu qu’à un moment donné, les convives pourraient éprouver la soif.

Un fumet caractéristique montait du sous-sol de la salle de l’école où on avait préparé le bouillon et où s’achevait la cuisson. On échangeait des regards entendus. « Qui prépare le bouillon », demanda l’un de mes voisins? C’est Benoît, répondit aussitôt l’un des organisateurs. Un autre ajouta en connaisseur : « Il n’y en a pas comme lui pour préparer un bon bouillon ».

Les marmites fumantes furent bientôt montées et disposées sur des petits chariots avec les bols à soupe dans lesquels le bouillon est toujours servi. Et jusqu’à épuisement du fameux bouillon, on passera ainsi deux, trois, quatre fois et plus. On en offre tant qu’il y en a.

Le régal terminé, on cause quelque peu; on va complimenter Benoît pour son bon travail, on s’assure qu’il recevra une gratification de la part des organisateurs et l’on entre tôt à la maison, où l’on parlera du bouillon. Parfois, sur un coin de table, on jouera une partie intéressée avant le départ. La salle est déserte à 10 heures 30 minutes; le bouillon est terminé. S’il arrivait – la chose est plutôt rare – qu’une quantité importante du précieux bouillon restât, les RR. Sœurs de la Providence en recevront le lendemain matin afin d’en faire bénéficier les vieillards de l’Hospice et les pensionnaires de l’Institution. Et en dégustant le bouillon, certains vieillards diront d’un air entendu : « Oui c’est un vrai bon bouillon; Benoît a la vraie bonne recette pour ce faire; qu’il veuille bien la transmettre à l’un de ses fils, à Bernard par exemple, afin que toujours le bouillon de La Prairie soit apprécié. À La Prairie, le bouillon, cela fait partie des traditions ».

Mais que met-on à mijoter dans les marmites pour obtenir le délicieux bouillon? Voici, grosso modo ce que j’ai pu obtenir de renseignements :

La vraie recette…

a) 8 poules bien coupées en moreaux plutôt petits; les os peuvent demeurer, les convives les disposent dans une petite assiette pendant la dégustation;

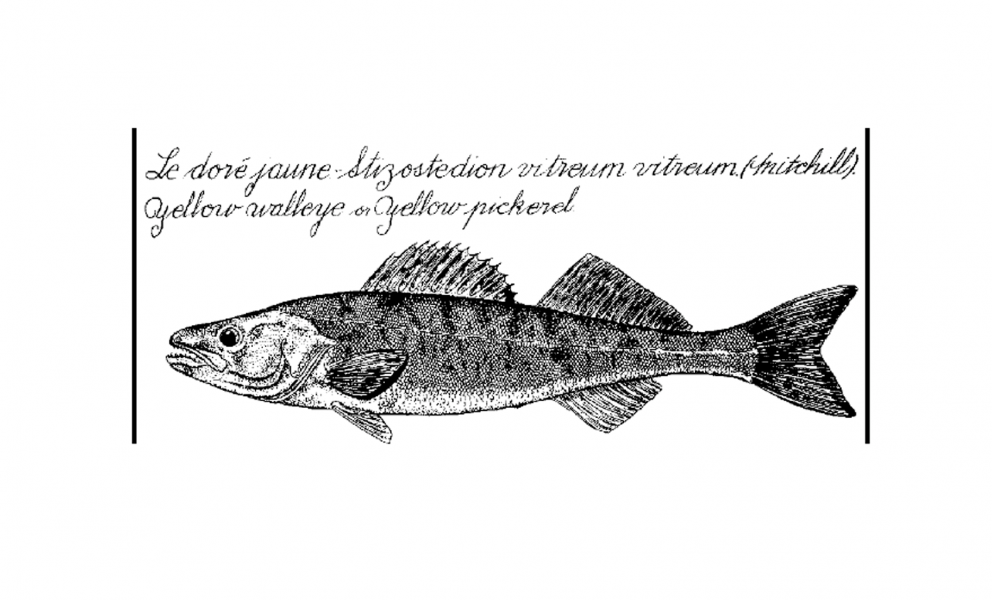

b) 50 livres de jeune esturgeon que l’on coupe comme on a coupé les poules. On obtient également d’excellents résultats en employant 25 livres de jeune esturgeon et 25 livres de doré;

c) Du céleri bien haché – 5 à 6 pieds;

d) Des oignons haché finement; les oignons blancs sont préférés;

e) 4 à 5 livres de beurre – le beurre, non la margarine;

f) 3 gallons de lait au moins;

g) sel, poivre à volonté… suffisamment pour relever le goût. Si l’on y met de l’ail, il faut qu’il soit haché, pulvérisé de manière qu’il soit invisible tout en relevant quelque peu le goût de l’ensemble. Les poireaux sont préférables à l’ail.

Le tout doit mijoter lentement pendant plusieurs heures. Le beurre s’ajoute lorsque la cuisson est complète; le lait s’ajoute en dernier lieu, après le beurre.

Vous obtiendrez ainsi de 12 à 15 gallons de bouillon. Peut-être plus. Ce qui est certain, c’est que cent bouches affamées engloutiront le tout.

Il se peut qu’il se soit glissé quelques erreurs dans ce qui précède. Je m’en excuse; mais la recette doit se rapprocher assez près de la vérité. Il fut un temps où toutes les organisations : Chevaliers de Colomb, Chambre de Commerce, Club de Chasse et de Pêche, Amicale des Anciens élèves, etc… avaient leur bouillon à tour de rôle chaque année. Les réunions annuelles prenaient souvent la forme d’un bouillon.

Les parties d’huîtres ont fait concurrence au bouillon; les buffets froids, les dégustations de vins et fromage ont fait concurrence au bouillon qui tend à prendre un caractère archaïque, quelque chose de dépassé, de révolu, de trop simple. L’excès de la civilisation confine à la barbarie dit-on. Ne soyons pas des barbares. Ne boudons pas le progrès moderne, ce qui serait tomber dans le ridicule, mais sachons allier le passé avec le présent et préparer ainsi un avenir acceptable aux jeunes et aux moins jeunes.