Au jour le jour, décembre 2006

Présentation : M. Laurent Houde est le neveu d’Emmanuel Desrosiers, il a réalisé à l’été 2006 avec l’aide de sa cousine, Claire Desrosiers-Leroux (la fille d’Emmanuel Desrosiers), un travail destiné à des membres de leurs familles respectives. Ils en ont tiré sept copies plus une destinée à la SHLM. Le texte qui suit est un texte de présentation préparé pour le « Au jour le jour ».

Emmanuel Desrosiers est né, le 5 octobre 1897, à la côte Sainte-Catherine, dans la demeure de ses grands-parents maternels, François Demontigny et Claire Marotte dit Labonté. Il était le deuxième fils d'Arthur Desrosiers et de Pacifique Demontigny.

En 1903, ses parents viennent s'établir sur une terre, en bordure sud de la Commune de La Prairie. Il fait ses études à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie et les poursuit à l'École normale Jacques-Cartier, de Montréal. Au terme de ces études il enseigne pour une courte période dans une école rurale de la côte Sainte-Catherine.

Vers 1918, il débute comme apprenti linotypiste à l'imprimerie des Frères de l'Instruction Chrétienne de La Prairie.

En 1924, il entre au journal Le Devoir comme linotypiste. Il y demeure six ans pour ensuite continuer d'exercer son métier dans des imprimeries sises dans l'île de Montréal.

En novembre 1927, il épouse Jeannette Brosseau de La Prairie. Ils auront trois enfants. Pendant qu'il réside à La Prairie, jusqu'à 1928, Emmanuel Desrosiers s'intéresse activement, avec quelques concitoyens, à l'histoire de sa « petite patrie ». Il est particulièrement désireux de faire connaître par l'écrit les accents du terroir local.

Le 24 décembre 1926, La Presse publie Conte de Noël qui serait le premier de ses textes à avoir été édité. Sa carrière d'écrivain est lancée. Ses textes publiés, de 1926 à 1928, dans La Presse et La Patrie, sont des récits et des contes qui mettent en cause des gens, des lieux et des événements reliés à La Prairie.

Ces premières publications le font connaître. S'ensuivent des collaborations attitrées à quelques périodiques. En mars 1927, il entreprend la publication régulière de « Billets hebdomadaires » dans le journal La Parole de Drummondville. En août 1930, son dernier billet sera le 99e à y paraître.

D'octobre 1930 à juin 1932, alors que cette revue, soignée tant dans sa présentation que dans son contenu, cessera de paraître, il aura publié dans Mon Magazine 41 articles de nature variée : récits, contes, nouvelles et reportages sur les arts, le tourisme et des personnages de marque.

Alors qu'il collabore régulièrement au journal La Parole Emmanuel Desrosiers entreprend la rédaction d'un premier roman. La fin de la terre paraît en 1931. C'est une œuvre d'anticipation qui raconte la série des cataclysmes destructeurs de l'habitat humain et les moyens entrepris par les hommes pour tenter d'échapper à cette situation catastrophique. À l'époque, ce roman s'avère une nouveauté dans la production littéraire québécoise.

L'auteur écrira une suite à ce premier roman qu'il intitule provisoirement : « Rien que des hommes », où il décrit l'installation sur la planète Mars de millions d'hommes qui avaient quitté la Terre en voie de se détruire. Le roman dont l'ébauche a été conservée n'a pas été publié.

De 1935 à 1942, il fait partie de l'équipe rédactionnelle de la revue Le Pharmacien. Il y fait paraître une quarantaine de textes, surtout de petites histoires.

Lors de la seconde guerre mondiale, en 1941 et 1942, il fournit une cinquantaine de nouvelles au Service fédéral de l'information en temps de guerre. Le Service distribue ces textes à divers journaux et revues. Trente-deux ont été publiés.

Au cours de l'année 1941, huit courts romans policiers, écrits pour l'éditeur J. E. L'Archevêque, sont publiés par ce dernier.

Après 1942 on ne lui connaît pas d'autres écrits publiés. Il décède des suites d'un accident vasculaire cérébral, le 28 janvier 1945. Il avait 47 ans.

Emmanuel Desrosiers avait conservé dans ses archives personnelles une bonne part des écrits qu'il avait publiés ainsi que plusieurs ébauches de textes non publiés. Ces archives sont actuellement conservées par sa fille, Claire Desrosiers-Leroux et une partie, photocopiée, se retrouve dans la collection d'archives de la SHLM.

Claire Desrosiers-Leroux et moi-même avons entrepris de regrouper dans des recueils la plupart des textes publiés ou les ébauches destinées à l'être. Cette tâche a été complétée et ces recueils auront été remis à la SHLM au moment où vous lirez cet article dans Au jour le jour. En voici les titres :

Romans et écrits divers.

Billets parus dans La Parole de Drummondville de mars 1927 à août 1930.

Écrits parus dans Mon Magazine d'octobre 1930 à juin 1932.

Écrits parus dans Le Pharmacien.

Contes et nouvelles de guerre.

Je me souviens lorsque j’étais enfant, le temps des fêtes commençait en début décembre. Vers le huit décembre, les grands froids étaient arrivés. Alors, les hommes pouvaient faire boucherie et les femmes cuisiner du boudin, de la saucisse, du ragoût de pattes de cochon et surtout, des tourtières.

Environ une semaine avant la fête, on procédait au montage de l’arbre de Noël. Tous les enfants de la maison fabriquaient des décorations pour parer l’arbre de belles couleurs.

Les parents confectionnaient des cadeaux à partir des moyens mis à leur disposition. Ainsi, mon père, menuisier à ses heures, confectionnait des skis en bois, des berceaux de poupée et des petits chevaux. Ma mère quant à elle tricotait des mitaines, des bas, des foulards et des tuques. Quand elle pouvait récupérer des vieux bas, elle fabriquait des poupées de chiffon pour les plus jeunes.

Enfin, le grand jour de la messe de minuit arrivait. Durant la journée, mon père avait pris soin de placer des briques dans le fond du poêle à bois pour les réchauffer. Il les installait ensuite dans le fond de la carriole afin de garder nos pieds au chaud durant le trajet vers l’église. Nous habitions à deux milles et demi du village. On quittait la maison vers onze heures. Mon père avait attelé la jument et tous les enfants en âge de sortir à cette heure partaient pour la messe de minuit. Ma mère restait à la maison pour chauffer le poêle, préparer le réveillon et surtout, accrocher les bas. Ceux-ci contenaient une pomme, une orange, une poignée de « peanuts » en écaille, un sucre d’orge et une petite liqueur. C’était la seule fois de l’année où des friandises nous étaient offertes.

Arrivés au village, mon père dételait la jument, la mettait au chaud et on se rendait à l’église. À minuit, une personne désignée chantait le Minuit Chrétien et la chorale entonnait les chants de Noël. C’était le bonheur! La première messe était une grande messe et les deux autres, des basses messes. On sortait de l’église vers une heure trente. C’était le retour à la maison et l’excitation régnait dans la carriole. On avait tellement hâte d’arriver pour ouvrir les bas de Noël et les cadeaux, s’il y en avait, comme de raison.

À table, on retrouvait plusieurs personnes pour le réveillon. Ma mère invitait des voisins, des personnes seules à partager avec nous les victuailles du temps des fêtes. Dans ce temps-là, il y avait à tous les soirs des soupers et de la danse chez les grands-parents et les oncles et tantes; on fêtait jusqu’à la fête des Rois…

Que de beaux souvenirs!

Joyeux Noël!

Par Laurent Blais, conseiller – district du Vieux La Prairie

Voici l’essentiel d’une allocution présentée devant les membres de l’APMAQ lors de leur congrès annuel tenu à La Prairie en octobre dernier.

Aussi, la ville de La Prairie est très active présentement dans l’embellissement de ce joyau du patrimoine québécois. À l’automne deux mille quatre, elle recevait l’annonce officielle d’une aide financière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l’enfouissement des réseaux câblés. Le début de ces travaux est prévu dès le printemps 2007.

On peut facilement s’imaginer à quel point ces travaux vont changer l’image du Vieux La Prairie. Les rues concernées sont comprises entre le chemin de Saint-Jean et la rue St-Henri et entre la rue St-Laurent et la rue St-Ignace. Après l’enfouissement des fils, lors du resurfaçage des rues, nous profiterons de cette occasion pour faire revivre certains traits de la vie de nos prédécesseurs, comme par exemple marquer au sol le tracé de l’ancienne palissade soit en ajoutant au bitume des pierres de pavé uni ou autrement.

Un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur, est le développement de l’ancien site de Rose & Laflamme. Cette ancienne usine de produits alimentaires a été acquise par la ville puis démolie pour faire place à un nouveau projet. Ce site, d’une superficie de 13 947 mètres carrés, est au centre d’un secteur à prédominance résidentielle. Il va sans dire que nous voulons respecter le caractère architectural qui prédomine dans ce secteur. Tout comme pour l’enfouissement des fils, nous ferons revivre certains éléments qui ont marqué notre histoire. Par exemple, rappelons que la voie ferrée traversait le site en son centre et que ce chemin de fer était le premier au Canada. Nous marquerons également l’endroit précis du ruisseau Girouard et nous allons prolonger la rue St-Louis jusqu’à la rue St-Ignace comme elle était auparavant. En résumé, l’étude du site nous permet de bien saisir le sens de ce lieu en regard de son historicité. Notre but est de relever le défi de la variété du bâti tout en veillant à l’harmonie de l’ensemble. Rappeler également le passé et l’histoire du lieu par des aménagements adéquats et de qualité.

Le prochain projet qui se veut un projet d’ensemble est complémentaire aux deux précédents, il concerne l’aménagement de la ruelle de la Capitale (qui pourrait éventuellement changer de nom), du parc Raffeix et du sentier du Vieux Fort. Trois sites qui forgent le caractère spécifique du paysage villageois. En ce qui concerne la ruelle de la Capitale, elle se veut la porte d’entrée du Vieux La Prairie même si elle est légèrement excentrique par rapport aux deux autres sites qui sont vraiment au cœur du Vieux. La ruelle de la Capitale offre un intérêt particulier à cause d’un jardin privé où se tiennent certains événements extérieurs à caractère culturel. Notre souhait est de conserver à cet axe son ambiance champêtre en ajoutant un caractère paysagé riche et en limitant au maximum la fonctionnalité véhiculaire par un concept de portique aux entrées par l’implantation de bacs de plantation. Le chemin comme tel serait composé de deux bordures de pavé préfabriqué et de béton bitumineux au centre.

Quant au parc Raffeix juste derrière l’église, il se situe exactement dans l’axe du sentier du Vieux Fort et du site de Rose & Laflamme et pourrait être relié par un sentier piétonnier et un éclairage adéquat. L’ajout d’une gloriette au centre du parc agirait comme point de repère pour la tenue d’événements à caractère culturel. Et enfin pour maximiser sa fréquentation, on ajouterait du mobilier urbain et possiblement un étang afin d’augmenter l’intérêt du site.

Le sentier du Vieux Fort complète cet itinéraire et crée un lien entre le parc Raffeix et le site de Rose & Laflamme. Deux alternatives s’offrent à nous présentement : soit lui conserver l’ambiance d’un jardin ou lui donner une l’ambiance plus urbaine d’une place. La première alternative propose la conservation du caractère paysagé et végétal tel qu’il est présentement tout en bonifiant les sentiers, les composantes d’éclairage et le mobilier. Tandis que la deuxième alternative prévoit la création d’une place linéaire matérialisée par une surface dure au sol qui pourrait être du pavé uni. Dans les deux cas une fontaine pourrait être ajoutée pour créer un point d’intérêt qui exploite la composante de l’eau en référence au milieu.

Pour conclure sur ces cinq projets, on remarque que le Conseil de ville attache beaucoup d’importance à l’histoire et veut en préserver l’authenticité pour en faire connaître la richesse afin d’accroître le tourisme dans notre ville. C’est le but recherché.

Je voudrais également vous parler de « la Maison à tout l’monde » construite en 1902 et acquise par la ville en 1972. Reconnu bâtiment patrimonial, cet édifice a été retenu comme projet d’intervention prioritaire afin de favoriser le renouveau urbain. Encore là, le Conseil de ville projette d’en faire une maison de la culture ce qui augmenterait l’intérêt des citoyens pour le Vieux La Prairie. Le projet est présentement à l’étude.

Un dernier point que je voudrais souligner : Depuis plusieurs années à la suite d’entente intervenue entre la Société d’habitation du Québec, le ministère de la Culture et des Communications et la ville, les propriétaires des résidences situées dans l’arrondissement historique, ont bénéficié de la possibilité d’obtenir une subvention afin de restaurer leur résidence. Nous sommes en mesure de constater aujourd’hui que plusieurs bâtiments ont retrouvé leur charme d’antan. Et ce n’est pas terminé!

Et sans oublier les plaques de bronze qui sont apposées sur les maisons avec la collaboration des propriétaires et qui nous rappellent leur histoire.

Comme vous pouvez le constater, la ville met beaucoup d’effort pour donner à son arrondissement historique son caractère particulier et unique et souhaite le faire connaître le plus possible.

Bonjour chers membres.

Nous voilà déjà rendus à quelques jours de la période des Fêtes et je profite de l'occasion pour vous souhaiter au nom de votre conseil d'administration et en mon nom personnel de très JOYEUSES FÊTES et une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2007. La S.H.L.M. a été très active au cours de cette année et ce grâce à l'implication de tous ses bénévoles qui ont œuvré à la bonne marche de la Société. Je tiens à vous en remercier tous et chacun personnellement. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Madame Édith Gagnon secrétaire-coordonnatrice qui depuis quelques semaines déjà, s'est jointe à l'équipe de la S.H.L.M.

Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous lors du souper annuel, la S.H.L.M. a rendu un vibrant hommage à M. Guy Dupré pour son implication remarquable depuis plusieurs années au sein de notre société.

JOYEUSES FÊTES

René Jolicoeur, président

Prochaine conférence

Cacouna, destination incontournable au 19e siècle

par Marielle Bérubé

Le mardi, 16 janvier 2007 à 19 h 30

Une bien belle soirée

Le 11 novembre dernier soixante-quinze membres et amis de la SHLM se réunissaient au Club de golf de La Prairie pour notre souper annuel. Étaient du nombre les députés Marcel Lussier et Jean Dubuc, Madame Lucie Roussel mairesse ainsi que plusieurs des conseillers municipaux. C’est dans une ambiance détendue que l’on rendit un hommage bien mérité à M. Guy Dupré ex-maire de La Prairie. C’est grâce à l’appui inconditionnel de M. Dupré, alors qu’il était maire, que la SHLM reçoit à chaque année une aide financière substantielle de la part de la municipalité. D’ailleurs lorsqu’il a pris la parole M. Dupré a insisté pour rappeler au conseil de ville actuel que cette aide devrait non seulement être maintenue mais également majorée.

Toujours plein de générosité M. Dupré a récidivé en remettant à la SHLM un chèque de 2 500$ de la part de la Fondation Guy Dupré. Un cadeau inespéré mais combien bienvenu de la part d’un si grand ami de la Société d’histoire. Dans son allocution Madame Roussel avait auparavant rassuré les convives en rappelant combien le Vieux La Prairie et les travaux de la SHLM sont importants pour le conseil de ville actuel. L’avenir s’annonce rempli de belles promesses.

Par la suite M. Laurent Houde et sa cousine Mme Claire Desrosiers vinrent expliquer les démarches accomplies pour retrouver et regrouper l’ensemble de l’œuvre de l’écrivain Emmanuel Desrosiers originaire de La Prairie. Cette compilation est maintenant disponible à travers cinq cahiers dont un exemplaire a été remis à la SHLM. Un ajout précieux à notre bibliothèque qui contribuera à mieux faire connaître cet auteur de la première moitié du vingtième siècle.

Une si belle soirée ne pouvait s’achever que sur la ferme intention de répéter l’expérience l’an prochain.

Madeleine Matou

Une bien triste histoire que celle de Madeleine Matou, une histoire brillamment racontée par son auteur et conférencier M. Marcel Myre le 21 novembre dernier. Entre Québec, Montréal, Boucherville et la Côte Saint-Paul la jeune Madeleine vivra de grandes misères. Son premier mariage avec Jean Hautdecoeur se terminera abruptement dans la honte puisque ce dernier, accablé de dettes, finira sur l’échafaud après s’être reconnu coupable du meurtre d’un marchand de Montréal. Sa seconde union avec René Deniau n’est pas plus heureuse; Deniau se montre incapable de subvenir aux besoins de sa famille : quatre enfants Hautdecoeur et trois petits Deniau. Madeleine meurt prématurément en 1699 à l’âge de 34 ans en accouchant d’un enfant mort-né. M. Myre a dû mettre à profit ses talents de paléographe, historien et généalogiste pour mener à terme cette recherche. Il en résulte un livre passionnant publié chez Septentrion et disponible dans notre bibliothèque. P.S. Cette lecture m’a permis de découvrir que je comptais au nombre de mes ancêtres maternels Isabelle Doucinet, l’unique sœur de Marguerite Doucinet la mère de Madeleine Matou.

Une nouvelle figure

Nos membres seront heureux d’apprendre que le c.a. de la SHLM a procédé à l’embauche d’une nouvelle secrétaire-coordonnatrice en la personne de Mme Édith Gagnon. Madame Gagnon, qui possède une vaste expérience dans le domaine des archives ainsi qu’en comptabilité, est en poste les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 00 à 17 h 00 depuis le 14 novembre dernier. Rappelons-nous que la secrétaire-coordonnatrice assure le lien entre le conseil d’administration et les membres et qu’il est impérieux que tous leur accordent une saine collaboration afin non seulement de rendre son séjour des plus agréable au sein de notre équipe, mais aussi et surtout pour s’assurer de la bonne marche de notre organisme.

Nouveaux membres

La SHLM souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres :

Marie-Josée Huard 224

Lise Beauvais 226

Gaétan Grandmaison 227

Michelle Ouellet 228

Au jour le jour, novembre 2006

Frontenac à Chambly et à La Prairie

Monsieur Des Bergères et sa troupe sont cantonnés pour quelques mois à La Prairie et ensuite à Boucherville avant que le capitaine ne soit nommé par le gouverneur Frontenac, commandant au fort Chambly à l’été de 1690. Son jeune chien « Niagara » est en pension dans une des familles récemment évacuées de la seigneurie de Chambly. À l’intérieur du village palissadé de La Prairie, pendant cette période de guerre, « Niagara » profite de l’occasion pour se faire connaître de plusieurs citoyens de La Prairie et d’animaux de son espèce et surtout selon l’historien le sieur de Catalogne, « d’une chienne chaude » de la place.

Dans une lettre adressée au ministre, le 5 septembre 1692, le gouverneur Frontenac dit au sujet du commandant du fort Chambly, Monsieur Des Bergères : « il n’y a ici de commandant dans aucun fort qui tiennent les choses en si bon état qu‘il le fait, qui soit plus vigilant et sur qui on doive plus s’assurer ». Parce qu’il a vu le capitaine Des Bergères à l’œuvre lors d’une visite au Fort Chambly, Frontenac ajoute au sujet du danger qui y existe : « ce poste est le plus jalousé et le plus exposé de tous. Chambly est une clef du pays et les ennemis iroquois sont presque tous les jours au pied de ses palissades. »

Niagara en poste au Fort Chambly

Une fois que son maître le capitaine Des Bergères fut à son poste au Fort Chambly, on s’est aperçu des nombreuses absences de son chien Niagara. Maintenant âgé de trois ans, il se mit à faire quelques voyages aller-retour pour voir son amie canine de La Prairie et cela même si « les avenues étaient souvent occuper par l’ennemi Iroquois ». Contrairement aux chiens du pays qui n’étaient qu’apprivoisés, Niagara était un chien domestiqué. Eux s’attaquaient aux animaux de basse-cour et hurlaient sans raison; Niagara ce gros chien gardien bien nourri par son maître était rusé et avait au besoin, un aboiement extraordinaire qui communiquait la terreur-panique aux ennemis. Il portait très bien son nom… qui signifiait en Érié : « celui qui fait gronder le tonnerre ».

À chaque année, pourtant sur le qui-vive au temps des moissons, on enregistre de nombreuses victimes à La Prairie, Boucherville et Chambly. Un fatidique lundi 4 septembre 1690, 11 habitants, dont 3 femmes et une jeune fille qui travaillaient aux champs ainsi que 10 soldats de la garnison de Monsieur de Grès qui étaient de garde, sont pris ou tués par un important parti d’Iroquois à l’attaque de la fourche à La Prairie. (La fourche est le premier embranchement de la rivière Saint- Jacques, connue sous le nom du ruisseau des prairies, située à 2,5 kilomètres à l’est du fort. L’habitant Jean Duval et d’autres victimes y avaient leurs terres. Aujourd’hui ce site est occupé par l’école « Émilie-Gamelin » et le Parc-de-la-Magdeleine.) « Avant l’arrivée des secours, les Iroquois eurent le temps de mettre le feu aux maisons, à quelques tas de foin et de tuer des bêtes à cornes ».

Le 3 décembre suivant cette attaque, Louis Geoffroy, missionnaire Sulpicien, « certifie avoir été chercher dans le bois, le reste des ossements de deux hommes tués lors de cette attaque. La sépulture de Jean Bourbon de cette paroisse et d’un autre qu’on n’a pu savoir qui il était, tant il avait été défiguré par les iroquois, a eu lieu en ce jour, les autres victimes ayant été enterrées avant mon arrivée, le jour du combat » (2).

Niagara arriva au village palissadé de La Prairie après une de ces nombreuses attaques surprises et « il fut reconnu par les soldats de la garnison qui en avertirent le commandant », M. le Chevalier de Grès. « Craignant que quelques Français avec qui Niagara aurait pu venir n’eussent été pris par les Iroquois, l’officier eu l’idée d’écrire une courte lettre qu’on attacha au col du chien ». Niagara passa la nuit chez des amis de La Prairie et le lendemain matin après lui avoir donné à manger, « on le fustigea et le mis hors du fort en le menaçant si bien qu’il s’enfuit aussitôt en direction de Chambly ». Après avoir parcouru le trajet de quatre lieues (15 km) Niagara se présenta à son maître la lettre au col, que le capitaine Des Bergères lui enleva.

Fier de son chien, le capitaine après lecture de la lettre, décida de le renvoyer lui mettant la réponse au col. Par cette manière Niagara fut établi estafette (courrier) entre les avants postes de Chambly, Boucherville et La Prairie.

Monsieur de Niagara le « Courrier du Roi »

Vers la fin de l’année 1690, M. Des Bergères, le « Mousquetaire Noir » commandant au fort Chambly, fit des représentations à Monsieur le Marquis de Vaudreuil, le commandant des troupes de la marine en Nouvelle-France et gouverneur de Montréal (en l’absence de M. de Callières), lui demandant « pour son chien Niagara une solde de soldat pour ses précieux services et pour garantir sa ration. Ce qui lui fut accordé et il fut incorporé sur les rôles du soldat sous le nom de Monsieur de Niagara ».

Par la suite, nous présumons qu’on lui confectionna deux sacs de cuir avec harnais pour faciliter les mouvements et déplacements du chien. Car Niagara jouait maintenant un rôle auquel personne n’avait songé au départ, en tant qu’estafette il apportait maintenant les dépêches, les édits, les arrêts et ordonnances, les ordres militaires ainsi que le courrier du roi d’un poste à l’autre. (En 1690, le soldat gagne 6 sols par jour et paie 1 sol et 6 deniers par jour pour sa ration).

Le fort de Chambly sur le Richelieu était rapidement devenu un district militaire important qui servait de chien de garde, territoire tampon entre le cruel ennemi iroquois et la grande région de Montréal. À l’époque on dit du petit sentier, « le chemin de Chambly », traversant la dense forêt entre le fort Chambly et le petit village de Longueuil : « il est bourbeux, marécageux, parsemé d’étangs et de ruisseaux comme autant d’obstacles pour les chevaux et carrosses ou les marcheurs » (3).

Le chien, Monsieur de Niagara, vécut à cette époque tragique et brutale un épisode unique dans les annales militaires de la Nouvelle-France. Il était la sentinelle à l’extérieur du fort « très exposé » de Chambly qui devait toujours être prêt à signaler la présence de l’ennemi. Aussi, officiellement le « Courrier du Roi », il portait des messages écrits, en toutes saisons (4) d’un poste à l’autre, s’esquivant des prédateurs, loups, ours et chats sauvages, et surtout des pièges et des embuscades iroquoises mieux que tout homme n’aurait pu le faire et cela jusqu’à sa mort. Un historien affirme que sa mort a lieu en 1700 à savoir l’année précédant la signature de la « Grande Paix de Montréal ».

On trouva même le moyen de le faire vivre plusieurs années après sa mort. Lorsqu’un officier était à Chambly pour passer la garnison en revue militaire, on justifiait l’absence de Monsieur de Niagara en prétendant « que le brave était ou en course ou en chasse ».

Selon l’historien Benjamin Sulte et plusieurs autres, l’image de ce chien exceptionnel devrait être coulée dans le bronze pour la postérité…

Texte et recherche de : Albert LeBeau,

Membre de la Société d’Histoire de la Seigneurie de Chambly et de la Société d’Histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Notes

(2) Les autres victimes sont : Lamothe, Latreille, Beaulieu, Larose et D’Auvergne tous soldats de la garnison du capitaine Louis-Joseph-Hyacinthe Legouès sieur de Grès et de Merville ainsi que deux habitants de La Prairie :

Jean Duval, 48 ans, père de 6 e nfants et Jean Bresleau dit Barreau, 39 ans, père de 4 enfants.

Jean Bourbon, 37 ans, lui était père de 3 enfants.

Claude Aumart, 46 ans, domestique des Jésuites, capturé il fut emmené en Iroquoisie et brûlé.

Mathieu Faye dit La Fayette, 49 ans, et sa femme, Marguerite-Françoise Moreau, 35 ans, capturés mais plus chanceux; ils s’échappèrent du pays des Iroquois 4 ans plus tard (i.e. possiblement impliqués dans un échange de prisonniers) et regagnèrent La Prairie en 1694.

Ils étaient parents de 6 enfants et en eurent un autre; Élizabeth, le 11 juillet 1695 à La Prairie.

Six semaines plus tard, Mathieu Faye est de nouveau attaqué par des Iroquois. Cette fois-ci, il est tué ainsi que son jeune fils André, 7 ans, le 29 août 1695.

Ce même jour, 29 août 1695, Joachin Leber, 31 ans, marié à Jeanne Cusson (veuve de Jean Bresleau) a été pris et emmené pour être torturé et brûlé par les Iroquois.

(3) Le danger à chaque détour: En 1691, Jean Bessette, âgé de 18 ans, réfugié de Chambly et maintenant résident de La Prairie est capturé par les Iroquois à la côte St-Lambert de La Prairie et il est scalpé sur place*. Laissé pour mort, il survit à son supplice et quatre ans plus tard épousera Marie-Anne Benoit (veuve de Jean Bourbon) à La Prairie, le 16 mai, 1695. Marie-Anne Benoit, 32 ans, meurt à son tour, tuée par les Iroquois, le 9 août, 1697.

*Aussi scalpé et survivant de cette attaque, Joseph Dumay, 33 ans de La Prairie. Joseph est père de trois enfants et son épouse, Marguerite Guitaut est enceinte d’un quatrième.

(4) Les risques du métier de courrier… « Cet hiver le soldat LePrince, soldat de la garnison de Chambly a été trouvé gelé dans les prairies. Sa sépulture a lieu à La Prairie le 5 février, 1694 ».

Bibliographie

Dictionnaire Biographique du Canada, W.J. Eccles

Dictionnaire Général du Canada, tome 1, P.L. LeJeune

LACOURSIÈRE, Jacques, Histoire du Québec. Septentrion, Québec, 1995.

DESROSIERS, Léo-Paul, Iroquoisie, tomes 3 et 4, Septentrion, Québec, 1999,

SULTE, Benjamin, Histoire des Canadiens français et Mélanges historiques, vol. 9, pp 16-17

JETTÉ, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec.

TANGUAY, Cyprien, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes,

BULLETIN des Recherches Historiques, Vol.13 No. 5, Vol.22 No. 8, Vol. 51 No. 12.

FAUTEUX, Aegidius, Le duel au Canada, 1934

DELÂGE, Denys, Le Cahier des Dix, No. 59 (2005) Histoire des chiens dans la rencontre des Français et des Amérindiens.

DE CATALOGNE, Gédéon, Collection de manuscrits contenant lettres et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France, vol. 1, BLANCHET, Jean, Québec, s.n., 1883, pp. 606 et 607

FORTIN, Réal, Les Secrets Du Fort Chambly, 2005 (+ Illustration du fort Chambly)

HUDON, Paul-Henri et al. Les premiers habitants de Chambly et le recensement de 1681. Dans Les Cahiers de la seigneurie de Chambly, no. 26, avril 2003.

LACROIX, Yvon, Cahiers d’Histoire des Jésuites No. 4, 1667-1697, Édition Bellarmin 1687, (Placet de Duplessis-Faber à Maurepas, 1698, publié dans DECHENE, Louise, La correspondance de Vauban relative au Canada, ministère des Affaires Culturelles, 1968, p. 15; ANF, Colonies, C11A, v.119, f.21 lettres et demandes particulières du Canada 1697)

Notre saison de conférences a débuté de brillante façon avec la présence de M. Gilles Proulx, animateur de radio bien connu. C’est devant une salle comble que M. Proulx a dressé l’histoire de la radio au Québec depuis les débuts du vingtième siècle. Avec son style mordant et dynamique M. Proulx s’est permis quelques commentaires sur la détérioration de la radio actuelle et sur la piètre qualité de la langue française chez de nombreux animateurs de stations de radio dites populaires. M. Proulx a parlé de La Prairie et de la Société d’histoire a plusieurs reprises lors de son émission du midi. Au lendemain de sa conférence il nous a rendu hommage sur les ondes pour le travail que nous accomplissons. Quelle belle publicité pour la SHLM.

Au cours du souper des membres le 11 novembre…

Hommage à M. Guy Dupré pour son appui à la SHLM.

M. Laurent Houde remet à la SHLM un exemplaire de son livre sur l’écrivain Emmanuel Desrosiers.

Réservation des places au 450-659-1393

Prochaine conférence

Madeleine Matou, la femme du meurtrier de Boucherville

par Monsieur Marcel Myre

Le mardi 21 novembre, à 19 h 30

Congrès annuel de l’A.P.M.A.Q.

Les amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec ont tenu leur congrès annuel dans le Vieux La Prairie les 13, 14 et 15 octobre derniers. Certains membres de la SHLM étaient du comité organisateur. Les congressistes apprécièrent largement l’exposition de photos de maisons anciennes organisée dans nos locaux. Ils eurent également la chance unique de visiter l’intérieur de quelques maisons patrimoniales. Voici les noms du comité organisateur (de gauche à droite) :

Robert Benoit, Françoise Benoit, Lucie Longtin, Anita Caron (présidente), René Jolicoeur, Andrée Bossé, Michel Gauthier, Bernard Drouin et Réal Béland.

Gagnants Jean Coutu

À l’occasion de notre exposition estivale « Docteur entrez donc! » les visiteurs étaient invités à participer à un concours. Grâce à la collaboration de madame Andrée Lachapelle, propriétaire du Jean Coutu de La Prairie, les gagnants se méritèrent chacun un bon d’achat de 25$ chez Jean Coutu.

Journées de la culture

Dans le cadre des journées de la culture, dont on célébrait cette année le 10e anniversaire, samedi le 30 septembre 45 personnes ont tour à tour participé à une visite guidée du Vieux La Prairie, parcouru les jardins de Marcel Roy rue Saint-Georges et exploré la crypte de l’église. Le lendemain 1er octobre une quinzaine de personnes sont passées dans nos locaux dont 2 universitaires de Shanghai. N’oublions pas que ces journées rejoignent plus de 300 000 personnes dans 286 municipalités du Québec.

Exposition et aide financière

À l’été 2006 la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine présentait au grand public une exposition intitulée « Docteur entrez-donc! ». Cette exposition, qui illustrait le rôle du médecin d’autrefois dans sa communauté, n’aurait pas été possible sans la collaboration exceptionnelle de M. Jean Dubuc, député de La Prairie. Grâce à ses interventions M. Dubuc a su s’allier la participation financière des organismes gouvernementaux suivants : Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 1 500$, Ministère de la Culture et des Communications 1 500$ et Ministère de la Santé et des Services sociaux 500$. C’est ainsi que la Société d’histoire a pu offrir à la population du comté une exposition de grande qualité.

Éthique et généalogie

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie souhaite rappeler l’importance de diffuser et d’encourager le respect du Code de déontologie du généalogiste.

Une attention particulière sera accordée à l’article 2.3 :

«Le généalogiste respecte les droits d’auteur et la propriété intellectuelle sur les travaux manuscrits, publiés ou autrement produits par autrui, en ne s’appropriant pas leur contenu sans l’autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues dans la loi.»

La problématique du piratage de données généalogiques diffusées sur Internet nous concerne tous. Il est important de rappeler que ce comportement est non seulement illégal, mais contrevient également à l’éthique que tous les généalogistes se doivent de respecter.

Nouveaux membres

La SHLM est heureuse d’accueillir de nouveaux membres dans ses rangs :

Bruno Foucault 219

Richard Gandolfi 220

Marie-Hélène Bourdeau 222

Julie Larin 223

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages; Albert LeBeau

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, octobre 2006

Le chien Niagara et le mousquetaire: héros obscurs en Nouvelle-France

Le retour à Montréal

Harcelée par les Tsonnontouans et sans aide de leurs alliés indiens, la troupe quitte le poste de Niagara pour le retour à Montréal. Le chef des Hurons, Kondiaronk apprend que le gouverneur Français négocie avec l’ennemi Iroquois et il sabotera toutes les tentatives de paix avec ceux-ci.

L'île de Montréal avec sa petite ville fortifiée de 650 âmes, ses « habitations » entourées de palissades de pieux, ses terres labourées, ses jardins et ses vergers, était un petit monde plein de courage, d'élégance, de politesse formaliste et de discipline militaire. Le gouverneur de l'île, le chevalier de Callières ou M. Le Moyne de Longueuil recevaient; ils donnaient souvent des dîners pour leurs officiers. M. Des Bergères réuni avec son épouse et ses trois enfants se refaisait une santé à l’automne de 1688 pour ensuite participer à la défense de la Nouvelle-France.

À la fin de l’automne 1688 la petite troupe du capitaine Des Bergères est cantonnée chez les habitants de la côte de Batiscan et de la seigneurie de Champlain pour la saison morte.

Nous croyons que Monsieur Des Bergères, sa famille et son chien Niagara sont logés chez une notable de la place, Madame Jeanne Dandonneau. Elle est la veuve de Jacques Babie de Ranville, marchand et ancien officier du Régiment de Carignan décédé le 27 juillet précédent. Jeanne n’a que 34 ans et est enceinte de son onzième enfant.

L’enfant naît le lendemain de Noël, le 26 décembre 1688, et Monsieur Raymond Blaise Des Bergères est demandé comme parrain. L’enfant, Raymond Babie, portera le prénom de son parrain.

Durant les mois d’hiver (entre le 18 janvier et le 20 avril 1689) plusieurs soldats de la compagnie Des Bergères épousaient les filles des colons-défricheurs chez qui ils étaient hébergés. L’été suivant, M. des Bergères signe comme témoin quand François Lagarenne, un soldat de sa compagnie, se noie dans le Saint-Laurent et est enterré à Champlain le premier août 1689.

Monsieur Des Bergères en tant qu’officier était exempté de toute corvée. Son seul souci consistait à trouver les moyens de tromper l’ennui. Plusieurs officiers célibataires se disputaient la compagnie de jolies filles des seigneurs et notables de la place.

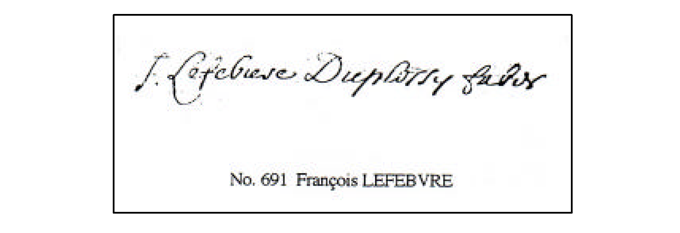

Des Bergères et sa femme Anne Richard sont témoins aux noces de certains, dont le commandant du fort Chambly, François Lefebvre Duplessis-Faber le 7 janvier 1689. Le 5 février suivant à Champlain, les deux officiers qui devaient se battre en duel quelques mois plus tard, apposèrent leur signature au bas du contrat de mariage de leur collègue, le capitaine Paul-Louis Dazemar de Lusignan. Vingt et une personnes, dont Anne Richard, ont également signé au bas de ce document rédigé par De Meromont, le notaire seigneurial.

Le sentier de la guerre

Les Agniers (Mohawks) ne restent pas neutres. Avec l’aide du gouverneur de l’état de New-York, Thomas Dongan, ils lèvent la hache de guerre contre la Nouvelle-France.

Partout autour de Montréal courent les rumeurs faisant état de fermes détruites, de familles entières massacrées ou amenées en captivité. En 1688-1689 la seigneurie de La Prairie reçoit 4 ou 5 familles réfugiées de Chambly Les familles sont celles de : François Bourassa, Jean Bessette, Bernard Deniger, René Dumas et également celle de Louis Bariteau dit Lamarche. et aurait maintenant une population de presque 200 habitants.

Entre l’automne 1688 et l’été 1690 M. Des Bergères, le « Mousquetaire Noir », et son chien noir Niagara participent à l’occasion à des opérations militaires avec la brigade des « 100 Mousquetaires » du Chevalier de Clermont. Cette troupe de choc créée par l’ancien colonel des Mousquetaires du Roi, le Marquis de Vaudreuil, avait pour tâche de faire la navette sur la Rive-Sud, entre La Prairie et Sorel, pour débusquer les nombreux partis iroquois ennemis qui rôdaient et qui semaient la terreur dans toute la région.

« Par ses nombreux déplacements avec son maître, le gros chien noir Niagara a connu toutes les pistes et les avenues entre les postes de la rive sud et celui de Chambly ». Et, en route, le chien s’était également fait plusieurs amis car l’instinct de sentinelle et de gardien qu’il avait hérité de sa mère « Vingt-Sols », avait permis d’éviter quelques guet-apens et embuscades des Iroquois. Tous savaient qu’il était de cette race de chien européen qui irait jusqu’à se faire mettre en pièces pour défendre son maître.

Le Mousquetaire du Roi

À l’été de 1689, quelques semaines avant le « massacre de Lachine » il y a une altercation entre le mousquetaire Des Bergères et M. François Lefebvre Duplessis-Faber tous deux « capitaine dans les troupes que sa Majesté a détaché de ses vaisseaux pour la Nouvelle-France en Canada ». Le sujet de la querelle fait en sorte que les deux belligérants en viennent aux coups à Trois-Rivières le 15 juillet en soirée et l’altercation se termina par un duel. « Les officiers dégainèrent prestement l’épée et se fouettèrent mutuellement d’estoc et de taille tant et si bien que Des Bergères reçut une entaille assez grave que le chirurgien-major des troupes, M. Michel Sarrazin, fut obligé de lui donner des soins ».

Quelques jours plus tard, les deux duellistes furent mis aux arrêts et leur procès s’instruisit dès que M. Jean-Baptiste Migeon de Bransac, « juge bailli » de Montréal fut rendu aux Trois-Rivières le 19 juillet pour s’informer de l’affaire en question. Sous le Régime Français les édits royaux contre ce crime étaient très sévères pour les coupables. Les deux officiers, risquent de perdre leurs commandements, honneurs, dignités etc., être bannis du royaume pour trois ans et perdre la moitié de leurs biens. Et s’il y a mort d’homme suite au duel, la peine de mort attend le vainqueur!

Onze personnes viennent témoigner, dont Jean Sicard de Carufel alors premier sergent de la compagnie de M. des Meloizes. Le 16 novembre 1689, devant le Conseil Souverain à Québec, les deux antagonistes furent absous, mais Lefebvre parce qu’il était l’agresseur dut verser à Des Bergères la somme de 600 livres à titre de dédommagement et payer les dépens.

François Lefebvre, 42 ans, était un gentilhomme de Paris « maistre d’hostel ordinaire de sa Majesté » et fils de Pierre Lefebvre l’un des « gentils hommes serviteurs de sa Majesté en son hostel de ville de Paris ». Ce noble « poudré » fut, suite aux incidents, écarté de son commandement à Chambly et de futurs postes importants de l’état-major à cause, semble-t-il, de son penchant pour la dive bouteille. En 1692 dans le rôle des officiers, le gouverneur de Montréal De Callières dit de lui « il est attaché au vin, n’est pas bon pour le pays ».

Des Bergères lui était originaire de Saint-Pierre d’Orléans et à 21 ans il eut l’honneur de servir pendant sept ans dans un corps d’élite de l’armée Française, les « Mousquetaires » de la maison du roi Louis XIV. La deuxième compagnie, 150 gentilshommes, appelée « les mousquetaires noirs » formait, avec beaucoup de panache, la garde habituelle du roi dans ses déplacements. Ce corps d’élite avait le Roi pour capitaine, et il se disait autant satisfait de leur sagesse que de leur valeur au combat. Cette cavalerie légère était dotée d’un chapeau et d’habits de velours noir galonnés d’argent et d’une monture de couleur noire. Leurs armes sont l’épée, la dague, le fusil et deux pistolets; le trop lourd mousquet ne servait plus qu’aux parades militaires.

Afin d’accéder au grade d’officier, les turbulents mousquetaires doivent effectuer leur service dans un corps privilégié. Monsieur Des Bergères en 1685 avait choisi de suivre le Marquis de Denonville en Nouvelle-France en tant que capitaine d’une compagnie franche de la marine. Cet officier participe à la grande expédition militaire contre les Tsonontouans en 1687 et il jouera un rôle militaire très important sur nos rives. Il est de tous les combats durant la guerre franco-iroquoise de 1687-1701; commandant successivement au fort Niagara, au fort Chambly et au fort Frontenac (Kingston) et appartient avec son chien Niagara à la grande histoire.

Suite et fin dans notre prochain numéro…

Dans l’atmosphère de l’Halloween, faites une visite du Vieux-La Prairie comme vous ne l’auriez jamais imaginée. Guidé par un journaliste qui n’a pas froid aux yeux, vous découvrirez, par l’intermédiaire de fantômes, des anecdotes depuis longtemps reléguées dans l’ombre du passé.

Une activité pour toute la famille réunissant fantaisie et histoire, le tout animé par une bande de fantômes costumés.

Rendez-vous à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Au 249, rue Sainte-Marie

Au coucher du soleil, le soir du samedi 21 octobre 2006

(en cas de pluie, l’activité est remise au lendemain)

Demi tarif pour les moins de 16 ans et les membres de la Société

Le nombre de places étant limité vous devez réserver au 450-659-1393

Bonjour chers membres,

Nous voilà déjà rendus à l'automne et il y a plein d'activités à venir. Votre conseil d'administration participait le 13 septembre dernier au lancement de la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie du Royal Roussillon qui regroupe sept municipalités et plus de deux cents membres dont nous sommes fiers d'en être membre. M. Gaétan Bourdages y a présenté un diaporama sur l'origine du régiment du Royal Roussillon qui fut très apprécié des convives.

Votre c.a. souhaite faire une mise à jour des travaux de recherche en cours de réalisation par nos membres bénévoles. Nous pourrions par la suite publier les résultats de ces recherches dans le Au jour le jour et en assurer le suivi. C’est pourquoi nous prions nos membres de nous faire part des travaux qu’ils effectuent pour la SHLM ainsi que des documents qu’ils ont en leur possession. Votre collaboration nous est indispensable pour assurer une gestion efficace des études historiques réalisées chez nous.

Cette année, notre brunch sera remplacé par un souper qui aura lieu le onze novembre au Golf de La Prairie sous la responsabilité de Mme Montpetit. À inscrire à votre agenda. C'est à ne pas manquer.

René Jolicoeur, président

Conférence du mois d’octobre

Le 17 octobre à 19h30, M. Gilles Proulx, animateur de radio bien connu, viendra nous entretenir sur l’histoire de la radio. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Information : 450 -659 -1393

Chambre de commerce

Le 13 septembre dernier, le c.a. de la SHLM participait au cocktail du président de la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon. L’objectif de la soirée était de présenter aux membres le nouveau nom, le logo, les couleurs de la nouvelle bannière ainsi que la programmation des activités pour la saison 2006-2007. La SHLM s’y illustra en présentant devant plus de 200 participants un diaporama « Power Point » sur le régiment Royal Roussillon ainsi qu’un second diaporama composé de photos anciennes décrivant l’évolution des commerces dans notre région.

Vieux bureau de poste

M. Richard Gandolfi notaire, a fait appel à la SHLM pour l’aider à compléter certaines informations sur l’histoire du vieux bureau de poste dont il est le nouveau propriétaire. En guise de remerciement, M. Gandolfi a remis à la Société un dossier complet sur l’histoire de la bâtisse. Une belle acquisition pour nos archives.

Cent fois merci

Votre conseil d’administration désire, au nom de tous les membres de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, remercier sincèrement le conseil de ville de La Prairie et plus particulièrement notre mairesse Mme Lucie F. Roussel, pour l’aide financière et l’appui continuel accordés à notre société d’histoire. Nous ne saurions être aussi dynamiques sans cette indéfectible complicité.

La radio allumée

Pour les douze prochains mois toutes les conférences, les expositions et autres activités de la SHLM destinées au grand public seront annoncées sur la station de radio FM 103,3. Voilà pour nous une occasion privilégiée de mieux nous faire connaître puisque FM 103,3 est l’unique média électronique régional implanté et impliqué dans son milieu. Il s’agit d’une véritable porte d’entrée auprès des 500 000 personnes de la Rive-Sud de Montréal.

Société littéraire

M. Jean-Marie Legault de La Prairie nous faisait don récemment du cahier manuscrit des procès-verbaux des réunions de la Société littéraire depuis 1906 jusqu’en 1982. M. Legault fut le dernier secrétaire de la Société : « Durant les dernières années ce n’était plus une société littéraire. On organisait des bouillons au maillé et on jouait aux cartes. C’était des rencontres sociales. En 1982 la ville nous a demandé le local à l’étage du Vieux Marché et nous a offert de nous loger à la Maison à tout l’monde. On a refusé puisqu’il n’y avait plus personne qui venait aux réunions. Ce fut la fin. »

Inutile d’ajouter que ce cahier renferme de précieuses informations sur l’histoire de la Société littéraire. Nous y reviendrons.

M. Legault nous a également remis le cahier des règlements de la Société littéraire.

Fil de l’histoire

Vous souhaitez connaître à l’avance les activités à venir de la SHLM? Il vous suffit de consulter la rubrique « Fil de l’histoire » sur le site web de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. Vous pourrez également en apprendre davantage sur les activités proposées par les autres sociétés d’histoire membres de la FSHQ.

http://www.histoirequebec.qc.ca

Congrès de l’APMAQ

Le congrès des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) se tiendra cette année les 13,14 et 15 octobre dans le Vieux La Prairie. À cette occasion la SHLM offrira aux congressistes une exposition de photos de maisons anciennes.

Pour en savoir davantage :

www.maisons-anciennes.qc.ca

Fidèle à la tradition la SHLM invite ses membres à un souper le samedi 11 novembre 2006 au Club de golf La Prairie.

Heure : 17h 30

Coût : 30$ par personne

Au menu : suprême de volaille

Chaque table peut recevoir huit convives, à vous d’organiser votre table.

Informations au 450-659-1393

Dans notre numéro de septembre nous annoncions que la conférence de Mme Jacynthe Tardif sur « Le mariage en Nouvelle-France » aurait lieu le mardi 21 mai 2007.

Il s’agit d’une erreur. Cette conférence aura plutôt lieu mardi le 15 mai 2007.

Prière d’apporter la correction sur votre calendrier. Toutes nos excuses.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages; Albert LeBeau

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, septembre 2006

Le chien Niagara et le mousquetaire : héros obscurs en Nouvelle-France

N.D.L.R. Nous vous présentons ici les résultats d’une recherche inédite sur le chien Niagara. Ce texte vous sera présenté en quatre extraits consécutifs au cours de l’automne 2006.

Introduction

Il était une fois un chien qui vécut à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-France. Sa mère s’appelait « Vingt-Sols » et son maître lui donna le nom de « Niagara », son lieu de naissance.

Les exploits du brave « Niagara » se sont déroulés dans le triangle LaPrairie-Chambly- Boucherville pendant l’effroyable guerre Franco-Iroquoise de 1687-1701.

Ce chien était sentinelle comme sa mère ainsi que le « courrier du roi » entre les forts de la rive sud de Montréal. Il était également le fidèle compagnon du mousquetaire et capitaine, Raymond Blaise sieur des Bergères, commandant au fort Chambly.

Grâce à des documents d’archives et aux mémoires du Sieur de Catalogne il est possible de faire revivre le légendaire « Niagara », car il a sans doute à sa manière, sauvé la vie de plusieurs habitants et soldats de son époque. Voici un bref aperçu de son histoire connue ainsi que celle de son maître « le mousquetaire noir ».

Le Fort Niagara

Suite à sa grande campagne militaire au pays des Iroquois Tsonnontouans, l’armée française ainsi que les milices de la Nouvelle-France au nombre de 2200 hommes abandonnent le 25 juillet 1687 le petit fort situé sur le lac Ontario au bord de la Rivière des Sables (Genesee). Le fort est brûlé et l’armée du Gouverneur Denonville quitte enfin le pays dévasté des Tsonnontouans. Le 26 juillet, la flottille hisse les voiles pour le retour à Montréal, mais cette fois en longeant la rive ouest et nord du lac Ontario.

Le 30 juillet l’armée arrive à l’embouchure de la rivière Niagara. Denonville choisit tout de suite l’emplacement du fort à construire au bord du lac, sur une éminence escarpée. « Je choisis l’angle du lac sur la rive est de la rivière, qui est du côté des Tsonnontouans; c’est l’endroit le plus beau et le mieux situé qu’il y ait sur tout le lac. »

Deux grandes barques de provisions arrivent du fort Frontenac (Kingston). Il y a même des bestiaux, et les pioches, les pelles, les scies, les haches et autres outils nécessaires pour la construction du fort. Pendant ce moment de répit pour les troupes plusieurs officiers avec leurs escortes en profitent pour remonter les 25 kilomètres de la rivière Niagara pour admirer ses fameuses chutes, « cette effroyable cataracte » selon le Baron LaHontan, « le plus grand sault qui soit au monde » selon LaSalle.

Le 31 juillet le commandement du fort Niagara est confié au chevalier Pierre de Troyes. Le capitaine Raymond Blaise des Bergères présent avec la chienne « Vingt-Sols » est désigné pour commander la garnison. Ce fort, ils le construiront selon les plans conçus et dessinés par Robert de Villeneuve, ingénieur militaire du roi.

Le gouverneur avait demandé au ministère l’autorisation d’élever un fort de pierre mais pour des raisons de restrictions budgétaires il n’avait pu obtenir l’ascendant de Paris. Alors, les soldats se mettent immédiatement au nettoyage de l’endroit; et on creuse les fosses ou l’on plantera des palis de seize pieds de haut. Les fortifications du fort Niagara, les courtines, les bastions et banquettes ont été complétés par l’armée en 8 jours.

Selon un témoin des événements, le jeune sieur Gédéon de Catalogne, officier, historien et sous ingénieur du Roi, « le fort présentait 4 bastions aux angles et des pieux de dimensions importantes ».

Après le départ de l’armée il restera un fort, en plein territoire ennemi, avec une garnison de 2 compagnies (100 hommes et six officiers selon LaHontan) qui n’osera franchir la porte, car l’ennemi Tsonnontouan qui compte près de 2000 guerriers à 5 jours de marche, rôdera en petits groupes dans le bois aux alentours, prêt à assommer et à capturer. Mais la chienne « Vingt-Sols », même si elle est « grosse », joue son rôle essentiel de gardienne et de sentinelle aux environs du fort toujours prête à sonner l’alarme. Sa présence et ses incursions dans la forêt pour signaler la présence de l’ennemi, sécurise et facilite la tâche aux soldats qui coupent du bois de chauffage pour le long hiver à venir.

Après la fin des travaux à l’intérieur du fort, un rare moment de joie pour la garnison; « Vingt-Sols » la chienne du capitaine Des Bergères a une portée de chiots. Le premier, et le plus gros, ressemble étrangement au grand chien noir du capitaine de Troyes. Ce brave chien, que nous croyons être un Terre- Neuve, est mort de ses blessures lors de la dernière campagne contre les Tsonnontouans. Il avait, semble-t-il, été ramené comme « trophée » l’année précédente de l’expédition à la baie d’Hudson ou le capitaine de Troyes avec les frères Lemoyne s’étaient emparé de trois forts anglais. Le chiot sera rapidement adopté comme mascotte de la garnison et sera nommé Niagara.

Au cours de l'hiver le redoutable chef iroquois « La Chaudière Noire » conduit des assauts répétés. La garnison du Fort Niagara est virtuellement assiégée. Les soldats sont souvent malades et plusieurs membres de la troupe meurent de dysenterie ou du scorbut. On dit que la maladie est due à l’air du pays, mais en réalité elle est causée par les vivres qui s’étaient gâtées. À l’occasion, certains soldats affaiblis et mal équipés pour marcher dans la forêt enneigée sont attaqués et tués par des loups affamés.

Le 16 avril 1688 le missionnaire jésuite Pierre Millet qui remplace l’aumonier Jean de Lamberville, fit ériger une croix en chêne de dix-huit pieds de hauteur au centre du fort Niagara pour souligner le vendredi saint et rendre grâce à dieu qui avait épargné une partie de la garnison. Lamberville souffrait déjà du scorbut au mois de décembre et était tellement affaibli qu’on dut le transporter par bateau à Cataracoui et par suite en traîneau, plus mort que vif, jusqu’à Montréal où il arriva en février 1688.

L’hécatombe continue, le commandant le Chevalier de Troyes malade au cours de cet hiver particulièrement rigoureux meurt le 8 mai, 1688. Au printemps il ne reste que le jeune capitaine de 32 ans, Des Bergères; son enseigne de 30 ans, François-Christophe Dufrost sieur de LaJemmerais, son cadet Jean-Baptiste Pierrenichon sieur De Bienville et une dizaine de ses hommes pour enterrer les morts.

Suite aux attaques iroquoises contre les postes de la Nouvelle-France, le gouverneur Denonville en négociation avec des émissaires iroquois; et dans une tentative maladroite pour obtenir la paix, donne l’ordre de démolir le nouveau fort Niagara et de déserter celui de Détroit.

Après avoir reçu des renforts, le capitaine Des Bergères exécute l’ordre de démolition le 15 septembre 1688. Mais ne sera détruite que « la fortification de ce fort », on gardera les cinq cabanes, une boulangerie, un magasin et un grand logement.

À suivre dans notre prochain numéro…

Chirurgien, dentiste, obstétricien et pharmacien. Il fut une époque où le médecin tenait un rôle crucial dans la société. La nouvelle exposition de la SHLM vous propose une rencontre avec les médecins de nos grands-parents.

Bonjour chers membres,

J’espère que l’été et les chaudes vacances vous ont été bénéfiques. Sans doute en avez-vous profité pour refaire le plein d’énergie en vue de notre nouvelle saison qui s’amorce. Compte tenu des circonstances votre conseil d’administration n’a pas chômé durant la belle saison. Il nous fallait s’assurer que tout serait en place pour la rentrée de l’automne. Des personnes compétentes et neutres ont été mandatées pour préparer un code d’éthique qui réponde aux besoins de notre Société dans le plus grand respect de toutes les personnes. Ce code d’éthique vous sera présenté dès que le comité l’aura achevé. Je vous invite également à consulter la liste des conférenciers pour la prochaine saison.

René Jolicoeur, président

Soirée de généalogie

À partir de lundi le 11 septembre le club de généalogie se réunira à tous les lundis de 19h à 21h sous l’habile direction de M. Jean L’Heureux.

Le club de généalogie profitera cette année de l’acquisition d’un grand nombre de nouveaux répertoires de mariages. Bienvenue aux amateurs de généalogie.

Affichage des procès-verbaux

Par souci de transparence et suite au souhait formulé par de nombreux membres, le Conseil d’administration affichera désormais sur le babillard de notre local les procès-verbaux de ses réunions.

Chaque procès-verbal approuvé sera affiché pour consultation dès qu’il aura été accepté par les membres du c.a. L’affichage durera trente jours. L’ordre du jour de chaque réunion pourra également être consulté sur le babillard au moins trois jours à l’avance.

Décès de M. Bernard Legault

L’un de nos membres actifs depuis très longtemps, M. Bernard Legault, est décédé cet été à l’âge de 79 ans. Optométriste de profession, M. Legault a été membre du c.a. de la SHLM. Il a également travaillé à établir des routines informatiques en généalogie et contribué à l’inventaire des biens de la Fabrique en compagnie de M. Paul Racine. Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée ainsi qu’à ses amis.

Bazar annuel

Le comité La Moisson de la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge, La Prairie sollicite votre appui pour soutenir des projets dans les missions d’ailleurs et d’ici par la tenue de son bazar annuel.

Celui-ci aura lieu samedi le 30 septembre 2006 à la salle Germain- Legrand, église du Christ-Roi, La Prairie.

Exclure : meubles, vêtements et ordinateurs

Échange étudiant

Dans le cadre d’un échange étudiant subventionné par le Ministère du patrimoine canadien la SHLM a reçu durant six semaines l’aide de Shalini Nagrani.

Shalini, 16 ans, est originaire de Welland en Ontario. Elle est venue au Québec, et particulièrement dans le comté très francophone de La Prairie, pour apprendre et perfectionner son français.

Toujours souriante, cette jeune dame a œuvré en collaboration avec nos guides-étudiants et a aidé à la traduction de nombreux textes.

Briqueterie Saint-Laurent Ltée

Grâce à une subvention de Jeunesse Canada au travail et du Conseil canadien des Archives, la SHLM a pu profiter des compétences de Mme Julie Bilodeau, archiviste, pour le traitement du fonds de la briqueterie Saint-Laurent Ltée. Sous la supervision de M. Jean-Marc Garant, Mme Bilodeau a mis plus de cinquante jours à effectuer le travail en quatre étapes bien distinctes :

1. inventaire physique et prise de connaissance des documents à traiter.

2. classification et organisation intellectuelle des documents.

3. traitement physique.

4. description des documents dans Archi-log selon les règles RDDA (règles de description des archives).

Mme Bilodeau affirme avoir apprécié l’encadrement reçu, l’aide toujours disponible et la bonne organisation de nos archives.

Nouveaux membres

La SHLM souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres :

204 Jeannine Casavant

205 Alain Maurais

206 Frédérique Fortin

207 Marc-André Lauzon-Gravel

209 Marie -Michèle Rousseau

210 Stéphane Bissonnette

212 Sébastien Paré-Pitt

213 Karl Moffat

214 Pierre Marcoux

215 Maurice Locat

216 Robert Benoit et Françoise Miszczak

217 Denis Tremblay

218 André Roy

Code d’éthique

Le mandat du comité sur le code d’éthique consiste à produire pour la SHLM un code d’éthique qui établit les normes minimales auxquelles doivent se conformer les membres dans la conduite de leurs activités et dans leurs rapports avec les autres membres.

Ce code d’éthique invitera donc les membres à adopter certaines attitudes qui facilitent la promotion des objectifs, des intérêts et de la réputation de la Société. À suivre…

NOS CONFÉRENCES

1. le 17 octobre 2006 – Gilles Proulx

L’histoire de la radio.

2. le 21 novembre 2006 – Marcel Myre

Madeleine Matou, la femme du meurtrier de Boucherville.

3. le 16 janvier 2007 – Marielle Bérubé

Cacouna : destination touristique incontournable au 19e siècle.

4. Le 20 février 2007 – Pierre Dufault

Les grands conflits du XXe siècle.

5. Le 17 avril 2007 – Michel Langlois

Des moulins et des hommes.

6. Le 21 mai 2007 – Jacynthe Tardif

Le mariage en Nouvelle-France.

Toutes nos conférences se donnent le mardi à 19h 30 à l’étage du Vieux Marché, 249, rue Sainte-Marie.

Entrée gratuite pour les membres en règle, 2$ pour les non-membres.

Information : 450-659-1393

La Société d’histoire de La Prairie de-la-Magdeleine vous propose une journée portes ouvertes le dimanche 1er octobre de 9h à 17h. Dernière chance de visiter notre exposition « Docteur entrez donc ». Visites guidées gratuites à travers le Vieux La Prairie. Rendez-vous au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie.

Informations : 450-659-1393

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean-Pierre Yelle; Albert LeBeau

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.