Au jour le jour, février 2008

Cet article est le premier d’une série ayant pour objectif de vous présenter le journal L’Impartial, journal littéraire, scientifique, commercial et d’agriculture édité à La Prairie dans la première moitié du XIXe siècle. La SHLM possède une copie numérisée des 25 numéros parus entre novembre 1834 et mai 1835 (les nos 4, 15 et 18 manquent).

Certains des propos qui suivent sont tirés d’une étude du professeur Kenneth Landry du Centre de recherche en littérature québécoise de l’Université Laval. Ces extraits sont suivis d’un astérisque.

L’Impartial fait partie d’une liste de 13 « miscellanées » de langue française publiées au Bas-Canada entre 1778 et 1837 et qui ont connu une véritable explosion vers les années 1820 et 1830. Ces journaux ressemblaient au Reader’s Digest actuel : « compilation de fictions brèves et divertissantes, […] articles courts d’un intérêt universel, repiqués ou condensés d’autres périodiques […] et de la publicité. »* « Cependant, contrairement à l’almanach, qui s’adresse surtout au peuple (un public élargi), les miscellanées visent un public lettré. »* […] « Quant au contenu, c’est encore l’époque où les rédacteurs sont plutôt des compilateurs, armés de ciseaux et d’un pot de colle, qui choisissent, parmi les journaux et les périodiques qui arrivent au pays, des articles à reproduire. »* […]

« Deuxièmement, ils se démarquent par un contenu composé majoritairement d’extraits littéraires repiqués, puisés largement dans les périodiques européens et américains » *(…). Voilà ce qui décrit assez fidèlement à quoi ressemblait L’Impartial de La Prairie.

Autre élément essentiel de ces périodiques; le prospectus de lancement qui définit les circonstances, les principaux objectifs et l’idéologie des éditeurs. Faute d’espace nous vous présentons dans les lignes qui suivent quelques extraits parmi les plus explicites du prospectus de lancement de L’Impartial daté du 2 novembre 1834 et signé des éditeurs Jaumenne et Raymond. Les soulignés sont de nous.

La Publication d’un nouveau Journal, dans un endroit qui a été récemment temoin de l’existence languissante, de l’agonie et enfin de la mort d’un ouvrage de ce genre… » Il y aurait donc eu à La Prairie un journal semblable qui aurait précédé L’Impartial.

[…] se proposent de publier ce Journal en Anglais et en Français. Cela ne va pas durer puisque dès le deuxième numéro les éditeurs précisent que « A la demande d’un grand nombre de leurs abonnés et vu le peu d’etendu de leur feuille, les Editeurs de L’Impartial ont pris le parti de le rediger entieremens en langue Française. »

On aura déjà constaté que cet espèce de fourre tout à prétention littéraire est truffé de nombreuses fautes de français, la typographie y est d’ailleurs peu soignée, il y absence d’accent sur plusieurs lettres et les anglicismes pullulent. Là-dessus les éditeurs sentent le besoin de s’expliquer : « Nous prions nos lecteurs de nous excuser s’il Remarquent des fautes d’impression dans notre Journal. Notre Imprimerie etant tellement en desordre que nous n’avons pu encore regulariser ni nous procurer les e accens egus qui nous manquent; nous esperons neanmoins etre en meilleur ordre sous peu de temps. » Peut-on parler ici de départ boiteux?

Mais revenons à notre prospectus de départ : « […] ils n’auraient même ose s’y hazarder s’ils n’avaient été encouragés par un grand nombre de personnes les plus recommandables de ce Village et des environs […] Il semble que les circonstances rendent nécessaire l’émission d’un Journal qui soit destine à distraire les esprit, quand ils sont fatigués par de profondes méditations sur les affaires du temps. » Le climat économique et politique est difficile et nous sommes à la veille des rébellions de 1837-1838.

[…] « Quant à ce qu’on appelle la couleur d’un Journal, les Editeurs espèrent que le titre d’Impartiale qu’ils ont adopté pour leur feuille, indiquera suffisamment qu’il en aura aucune. […] Sincèrement amis du Canada, les Editeurs abandonnent a d’autres le soin d’en discuter les intérêt, pour eux leur devise sera (Utilité, Instruction, Agrement) et ils auront rempli leur but s’ils parviennent à répandre quelques lumières chez les unes et à délasser les autres… » […]

C’est avec curiosité que nous avons parcouru tous les numéros de L’Impartial publiés tous les jeudis. Certaines conclusions s’imposent : nous ne savons rien de l’éditeur Jaumenne si ce n’est qu’il publie dans chaque numéro une annonce où étonnamment il se présente comme un instituteur prêt à donner chez lui, pour une somme modique, des cours d’orthographe et de grammaire française. Son nom n’apparaît pas dans les BMS de La Prairie. En ce qui concerne son associé Raymond nous y reviendrons dans un prochain article.

L’Impartial reproduit largement et presqu’exclusivement des articles tirés de journaux venus de France et sur des sujets qui nous ont semblé de peu d’intérêt pour le lecteur d’ici. Contrairement à ce qui est annoncé dans le prospectus les éditeurs y cultivent parfois l’allusion et la polémique. Les nouvelles agricoles, les recettes de cuisine et les blagues occupent peu d’espace.

Tout ce qui concerne La Prairie est toujours placé à la fin de chaque numéro et il s’agit presque toujours de nouvelles cocasses ou anecdotiques. Très peu à lire sur l’histoire de la Prairie. Dans les prochains numéros du Au jour le jour nous reviendrons de façon détaillée sur le contenu de L’Impartial.

Nous sommes le 17 mai 1815. Louis-René Chaussegros de Léry, Écuyer et Grand-Voyer pour le district de Montréal, s’amène chez Michel Dupuis, au village de La Prairie, où sont rassemblés l’inspecteur Joseph Hébert, le capitaine Joseph Hébert, Jean-Baptiste Raymond, écuyer, François-Jérémie Denau, Louis Denau, le capitaine Raphaël Brosseau, Nicolas Gagnon, Louis Demers et une trentaine d’autres propriétaires de terres ou d’emplacements de la paroisse.

À cette époque, le Grand-Voyer est responsable du développement et de l’entretien des voies publiques dont, entres autres tâches, celles de construire les chemins ainsi que les ponts, de les modifier ou réparer. Depuis 1766, une ordonnance du gouverneur Murray accorde un Grand-Voyer à chaque district de la province. En 1796, une loi confirme ses fonctions et permet même à ce dernier de nommer des inspecteurs locaux, tel l’inspecteur des chemins, Joseph Hébert, cité ci-haut.

Que se passe-t-il donc pour mobiliser tout ce beau monde? En fait, un groupe de propriétaires avait fait parvenir, à Louis-René Chaussegros de Léry, une demande de modification majeure au chemin de St-Jean. Suite à la réception de la requête, le Grand-Voyer l’avait fait lire et afficher à la porte de l’église paroissiale, après la messe du dimanche, le 14 mai, avec une invitation à tous les intéressés à se rendre chez Michel Dupuis, le mercredi suivant. C’était la procédure habituelle dans pareil cas.

En 1815, le chemin de St-Jean part près du fleuve, passe par la rue actuelle du Boulevard, donc derrière l’église, et se dirige vers la rivière St-Jacques qu’il longe jusqu’au chemin de Fontarabie. D’ailleurs, par la suite, dans certains actes notariés, la rue du Boulevard portera aussi le nom de « Ancien chemin St-Jean ». Sur le plan figuratif dressé par le Grand-Voyer, la ligne brisée, apparaissant au bas, représente l’ancien chemin (le surligné est un ajout pour fins d’illustration).

Les habitants s’intéressent vivement aux chemins, non seulement à ceux qui passent à leur porte mais aussi à ceux qu’ils doivent emprunter pour vaquer à leurs activités. Ainsi, beaucoup se plaignent de ne pouvoir entrer au village, à deux périodes de l’année, à cause des inondations, soit au printemps et à l’automne.

La requête concernée vise à déplacer le chemin de sorte qu’il parte près du fleuve, en plein village, passe devant l’église et quitte le village en longeant la Commune jusqu’au chemin de Fontarabie, soit grosso modo, son tracé actuel. Sur le même plan figuratif, la ligne presque droite, apparaissant au haut, représente le nouveau chemin (le surligné est un ajout pour fins d’illustration). Tous ne voient pas ce changement du même œil. Près du village, la veuve Nolin s’y oppose ainsi que six autres propriétaires de terres du côté de Fontarabie, situées un peu avant que la rivière ne bifurque. D’autres de la Bataille, La Fourche, Ste-Catherine et La Tortue s’y objectent également.

Le projet constitue vraiment un « grand dérangement », d’abord parce que le déplacement envisagé est physiquement important; il touche un segment du chemin de 24 arpents de long; ensuite parce que les répercussions chez certains habitants sont majeures. Pensons en effet à ceux dont les maisons et bâtiments sont situés près de l’ancien chemin ou entre celui-ci et la rivière; ils n’apprécient guère voir le chemin reporté à l’autre bout de leur terre. Pas moins de 24 petits ponts enjambent les ruisseaux et les coulées pratiquées par les habitants pour l’égouttement de leurs terres, en plus du grand pont qui franchit la rivière.

Ainsi donc, tout indique que l’on discute fort lors de la réunion du 17, dans la maison de Michel Dupuis. D’autant plus qu’une requête identique avait déjà été soumise au même Grand-Voyer, au cours de l’année 1809 et qu’une pareille assemblée avait eu lieu. Toutefois, Louis-René Chaussegros de Léry, par la suite, n’avait pas rédigé de procès-verbal. Il faut savoir que la décision d’un Grand-Voyer, dans le cas d’une construction de chemin, se manifeste par la rédaction d’un procès-verbal, lequel devient exécutoire une fois homologué par une instance judiciaire. Or, la requête et l’assemblée de 1809 n’ont pas eu de suite. Probablement que les requérants ne représentaient pas la majorité et que les opposants au projet l’ont emporté.

Mais, en 1815, le contexte diffère malgré l’expression de plusieurs oppositions, si bien qu’à l’assemblée du 17 mai, le Grand-Voyer fait lecture de la requête, entend les avis et opinions puis invite tous les intéressés à se rendre sur les lieux du tracé envisagé, le vendredi suivant. À dix heures, le matin du 19 mai 1815, le Grand-Voyer, accompagné du Major Raymond, de François-Jérémie Denau, du capitaine Raphaël Brosseau, de Nicolas Gagnon, Louis Demers, Amable Robert, Charles Duquet, Raphaël Demers, Joseph Côté, Jacques Senécal, Joseph Barilles, Joseph Normandin, Étienne Duclos, l’inspecteur Joseph Hébert et beaucoup d’autres se rend sur les lieux et, après avoir entendu les avis favorables et défavorables, prend la décision d’ordonner le changement demandé et rédige son procès-verbal.

Ce procès-verbal précise le tracé du nouveau chemin, à partir du fleuve jusqu’au chemin de Fontarabie et mentionne tous les propriétaires des terres et des emplacements qu’il traverse. Il ordonne l’abolition de l’ancien chemin, puis la construction d’un pont sur la rivière St-Jacques et celle de deux levées pour prévenir les inondations. Les travaux prescrits prennent la forme de corvées réparties entre tous les habitants concernés, depuis La Bataille, St-Raphaël, Fontarabie jusqu’à La Tortue et Ste-Catherine. Pas surprenant que les gens suivent alors le dossier de près. On dirait aujourd’hui un projet de route 30!

Mais, le procès-verbal ne constitue pas le point final. La procédure stipule qu’il doit être lu et affiché à la porte de l’église, après la messe du dimanche de même que les lieu et date de l’homologation prévue. L’inspecteur des chemins, Joseph Hébert, s’en charge et conserve le procès-verbal chez lui pendant huit jours, conformément à la procédure, avant de l’envoyer au Grand-Voyer; ce mécanisme permettra aux opposants de préparer une riposte en vue de l’homologation prévue le dix juillet, à la Cour de Quartier des Sessions de la Paix, à Montréal.

Maître Stuart, avocat, présente alors à la Cour une opposition à l’homologation du fameux procès-verbal, au nom de Raphaël Brosseau, écuyer et de plusieurs autres habitants du village, de La Fourche, Fonrarabie, La Bataille, Ste-Catherine et La Tortue. De toute évidence, il n’obtient pas gain de cause puisque la Cour de Quartier de Session de la Paix décide de procéder à l’homologation du procès-verbal, le 19 juillet 1815, ce qui le rend exécutoire.

Et le nouveau chemin de St-Jean fut, puisque nous roulons aujourd’hui dessus. Fait cocasse à noter : au sortir du village, il passait devant l’entrée du verger de l’inspecteur des chemins.

Le lecteur intéressé trouvera le procès-verbal au local de la SHLM avec le plan figuratif dressé par le Grand-Voyer, pour consultation seulement, trop tard pour une opposition!

Sources :

BANQ, Centre des archives de Montréal, E2, S1, D4

Procès-verbaux du Grand-Voyer Louis-René Chaussegros de Léry, 16 mars 1813-11 septembre 1816 : pp. 81-86, no 182, 19 mai 1815

Procès-verbal qui change une partie du chemin qui conduit de La Prairie à St-Jean dans la Paroisse de la Prairie de la Magdeleine (#182)

BANQ, Centre des archives de Montréal, P60, S7, P8

Plan Figuratif d’un Espace de Terre Enclavé entre La Commune Et le Chemin du Roy telle quillexiste depuis le Chemin de descente chez Pierre Gagnon à venir Jusques dans le Village des Prairies.

S. R. C. de Léry G.V.

Fonds Élisée Choquet, SHLM

http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/ Grand-Voyer

La neige, la glace, l’hiver à La Prairie au début des années 50…

Ma famille et moi demeurions sur la rue Ste-Marie tout près de la Société d’histoire. Vers le mois de novembre, début décembre, lorsqu’arrivaient les premières neiges, la vie de cowboys et d’indiens qui animait nos jeux d’enfant l’été, se poursuivait. Nous allions fréquemment de l’autre côté du rempart près de la rue St-Ignace et nous utilisions les bancs de neige comme autant de dunes de sable dans le désert, rampant entre celles-ci pour surprendre l’ennemi. Évidemment nos armes étaient de simples bâtons de bois imitant les fusils de nos héros les cowboys. Que de bons souvenirs de ces longues journées passées à s’imaginer être John Wayne, Davy Crockett, Pontiac etc.

Des Sœurs qui patinent?

Un soir d’hiver, revenant chez moi, à mon grand étonnement, je vis des religieuses de la Congrégation Notre-Dame sur la patinoire du couvent situé coin St-Jean et Ste-Marie. Pour la première fois de ma vie, je voyais des religieuses avec leur grande robe noire glisser voire même valser sur la patinoire. Dans le calme de cette soirée d’hiver; le seul bruit entendu était celui des lames des patins sur la glace… Arrivé à la maison, je raconte à mon père ce que je venais de voir et mon père incrédule, me gagea .10 sous que cela était impossible. Nous sommes retournés tous les deux et mon père a bien réalisé que tout cela n’était pas le fruit de mon imagination et des religieuses de la Congrégation Notre-Dame effectivement patinaient. Mon père respecta sa gageure.

Jeux dangereux!

À certaines périodes de l’hiver, le chemin St-Jean devenait comme une patinoire. Un plaisir de garçon consistait à s’agripper au pare-choc arrière des voitures qui circulaient lentement afin de faire de longues glissades. Ce trajet nous amenait parfois à être trainés derrière ces voitures sur plusieurs coins de rue. Des complices, faisaient le guet au coin de St-Jean et Ste-Marie afin de nous avertir d’une présence policière quelconque, le poste étant situé dans l’édifice actuel de la Société d’histoire. Dans mes souvenirs, aucun de nous n’a été blessé, ni réprimandé par les policiers.

Les blocs de glace…

Ma curiosité un jour m’amena sur la rue St-Laurent à l’entrepôt qui remisait les blocs de glace pour l’usage des familles qui possédaient une glacière. Ma question était de savoir comment on conservait ces blocs de glace à l’année longue? Une fois à l’intérieur de cet entrepôt, j’ai constaté que les blocs de glace étaient entreposés entourés des couches de sciure de bois et chaque mur de blocs était séparé par des bâches. Ce même processus était répété couvrant une grande partie de l’entrepôt et à mon grand étonnement ces blocs fondaient à peine même durant les chaleurs de l’été…

Chers membres,

Plusieurs bénévoles ont déjà entrepris la cueillette de livres pour la vente annuelle de juin 2008. Le succès de cette activité de financement est lié à la qualité et au nombre de volumes reçus. Déjà les boîtes de livres s’accumulent; ils sont neufs ou usagés, ils sont anciens ou très récents. Chose certaine, il y en aura pour tous les goûts (biographies, romans, essais, histoire, politique, philosophie, art de vivre, loisirs…)

Nous comptons sur votre collaboration pour offrir encore plus de livres à nos acheteurs. Dites-le aux membres de votre famille, à vos amis ou encore à vos voisins. Vous pouvez apporter les livres au local de la Société d’histoire pendant les heures d’ouverture. Sur demande nous irons récupérer les livres à votre domicile; il suffit de téléphoner à notre secrétaire-coordonnatrice.

Merci de collaborer à cette activité de financement.

Hélène Létourneau, responsable

***

Le local de la Société est situé au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie

Nos heures d’ouverture sont :

Lundi soir de 19 h à 21 h

Mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 17 h

Tél : (450) 659-1393

Prochaine conférence

Le mardi 19 février, à 19 h 30

« Les Abénaquis dans la toponymie »

Par Monsieur Philippe Charland

Cette présentation se veut une définition et une reconstruction de l'espace territorial du nord-est américain qu'est le Québec, à travers le médium de la toponymie, plus précisément à travers la toponymie « abénakise ». En utilisant cette avenue, il nous sera possible de revisiter notre propre espace de vie en y voyant les couches sous-jacentes qui le constituent. La carte du W8banaki, maintenant disparue sous celle du Québec, nous permettra de voir notre monde à la manière abénakise et d'évaluer ce qui en reste. C'est donc à la résurgence d'un territoire disparu, sa définition, sa localisation et aussi à travers notre propre histoire que nous pourrons apprécier ce voyage dans le temps.

La SHLM est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres :

299 Société de généalogie de Saint-Hubert

300 Marcel Yelle

301 Diane Yelle

302 Claudette Sicard

303 Bernard Billon

304 Norbert Dansereau

305 Geneviève Lagüe

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Jean Joly, André Montpetit

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Site Web : www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, janvier 2008

Le premier livre de recettes écrit et publié au Canada l'a été, en 1840, sous le titre de La Cuisinière Canadienne. Presque en même temps, paraissait The Frugal Housewife's Manual, le premier livre canadien anglophone du type. Nicole Watier, Livres de recettes canadiens (1825-1949): Au coeur du foyer. Bulletin de la Bibliothèque Nationale du Canada, Mai/juin, Vol. 34, no 3.

A la différence des livres de recettes français précédemment en usage, La Cuisinière Canadienne utilisait plusieurs ingrédients locaux dans ses recettes. Le livre fut réimprimé neuf fois, jusqu'au milieu des années 1920.

La cinquième édition, ci-contre, affichant le titre de Nouvelle Cuisinière Canadienne, « revue, corrigée et considérablement augmentée », fut imprimée, en 1879, par Beauchemin et Valois, libraires et imprimeurs de Montréal.

Un exemplaire possédé par Elisa Saucier (1851-1932), de Louiseville, est arrivé dans notre famille par le mariage d'un neveu de sa propriétaire à une sœur de mon père.

L'ouvrage, non illustré, compte 270 pages, incluant une table des matières détaillée, divisée en dix-neuf chapitres, débutant par des aphorismes sur la science du bien-vivre, suivis du choix des produits à cuisiner et quelques centaines de recettes pour les apprêter.

Les deux derniers chapitres traitent, l'un, de « recettes pour faire différents breuvages, tels que bières, liqueurs, vins, etc. »; l'autre, de recettes diverses, dont celles de la fabrication du beurre et du fromage, de colle pour le papier, d'encre ineffaçable pour marquer le linge, de peinture bon marché et, même, d'une manière prompte d'éteindre un feu dans un conduit de cheminée.

Le livre se veut utile et éducatif. Dans son introduction, il rappelle qu'il n'est pas inutile de faire mention des devoirs d'une bonne cuisinière. Voyons ce qu'on lui recommande.

« D'abord elle doit apporter tous ses soins pour tenir dans une grande propreté ses ustensiles de cuisine; ne jamais employer que des choses qui soient convenables, telles que de la bonne farine, du bon beurre et des œufs frais; faire les fricassées avec de la crème douce, autrement elles se gâteront; porter une constante attention au manger qui se trouve sur le feu; ne pas se servir d'un couteau qui aura tranché de l'oignon ou de l'ail, pour couper le pain ou le beurre, goûter les mets avec délicatesse, ayant soin de ne pas y remettre la cuiller ou la fourchette sans l'essuyer, ce qui peut se faire facilement en tenant de l'eau chaude à proximité pour laver sur-le-champ ce dont elle s'est servi. Avoir toujours près de soi un linge net pour essuyer le tour des plats que l'on doit servir; savonner la lavette lorsqu'on lave la vaisselle, et non pas piquer une fourchette dans un gros morceau de savon, ce qui est un gaspillage et ne lave pas mieux pour cela. »

« Il est même arrivé que des personnes se soient trouvées indisposées d'avoir pris leur thé dans des tasses où il était resté du savon : enfin la cuisinière devra bien laver les herbages, le riz, les pois, les fèves et, généralement, tout ce qu'elle apprêtera. »

« Il est aussi très urgent, pour une cuisinière, lorsqu'elle travaille la pâtisserie, de ne jamais laisser coller sa pâte sur son pétrin; elle doit aussi choisir l'endroit le plus froid de la maison pour pétrir n'importe quelle pâte; son pétrin devrait être de pierre ou de marbre poli, la pâte s'y attachant moins. Ses mains doivent toujours être bien nettes et asséchées de farine, car moins elles touchent à la pâte, plus elle est légère, – pour cela, il ne faut pas qu'elle soit trop roulée. Il est bon qu'elle fasse tremper le beurre salé pour n'importe quelle pâtisserie. »

« Elle doit aussi faire cette différence, que les confitures sont ordinairement trop sèches pour supporter la cuisson de la pâte d'une tarte, – il est mieux, en ce cas, qu'elle fasse cuire sa pâte avant. »

Elisa Saucier semble avoir eu un faible pour les pâtisseries si on en juge par certaines croix au crayon de mine apposées en marge de quelques recettes et au nombre de pages du chapitre consacré à ces douceurs qui portent la marque de doigts en cours de travail culinaire. Pour un certain gâteau et des beignets elle a même noté la recette sur les pages de garde de l'ouvrage.

Voici, telle que rédigée, la recette de beignets qui débute le chapitre des pâtisseries, à la page 126.

« Beignets. – Deux douzaines d'œufs, deux livres de beurre, trois livres de sucre; battez bien les œufs, ajoutez-y le sucre; faites fondre le beurre, et battez bien le tout ensemble: mettez aussi un verre d'eau-de-vie, et un peu plus gros qu'un jaune d'œuf de perlasse, avec de la fleur pour en faire une pâte, laisser lever deux heures; on y ajoute une tasse de lait, si l'on veut. »

On cuit au four. « Il est très essentiel d'éprouver la chaleur du poêle ou du four où l'on doit cuire les pâtisseries, ce qui est bien facile en faisant d'abord cuire un petit morceau de pâte, autrement on s'expose à gâter le tout; sachez donc bien proportionner la chaleur. »

Dans les ingrédients de cette recette, il y en a un, la perlasse, dont le nom n'est plus employé de nos jours. Ce mot désigne la potasse la plus pure et la plus blanche. C'était aussi le nom de la cendre de bois.

La potasse, sous forme de bicarbonate de potassium est encore utilisée, en cuisine, comme levure chimique, au même titre que le bicarbonate de sodium ou poudre à pâte. On la retrouverait dans les grands magasins d'alimentation et les pharmacies. Sous forme de poudre, elle semble particulièrement appréciée dans la confection des biscuits de Noël et les pains d'épices. Dans son blogue, une internaute note qu'elle rend la pâte très légère et lui confère un parfum délicieux.

La recette simplifiée de Baignes, écrite de la main d'Elisa Saucier énumère les ingrédients suivants: 8 œufs, 3 bollées de sucre blanc, 1 livre de beurre, 1 pinte de lait, 3 cuillérées de poudre, 2 cuillérées de saudas. Elle omet l'eau-de-vie mais combine les carbonates de potassium (la poudre) et de sodium (le soda à pâte).

Les recettes de grand-mères sont bien prisées dans certaines familles. De nos jours nous avons un accès quasi illimité à une multitude de produits et de recettes que nos ancêtres du 19e siècle n'auraient jamais pu imaginer. Ce n'est toutefois pas d'hier que les Québécois sont réputés pour tenir bonne table. Pour celles qui le possédaient, la Cuisinière Canadienne devait être une précieuse source d'inspiration pour entretenir le plaisir et le bonheur autour de la table.

Plusieurs critères sont à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère patrimonial d’un édifice. L’âge, les techniques de construction, le type d’architecture et l’histoire de son occupation comptent parmi les plus importants. Il n’est pas facile de jauger l’importance relative de chacun de ces éléments. Nous croyons malgré tout que l’édifice dont il est ici question mérite le titre d’édifice patrimonial.

Suite à la mise en forme d’un projet de construction commerciale trois bâtisses auraient dues être démolies à l’automne 2007 à l’extrémité nord-ouest de l’ilot formé par les rues Taschereau, Saint-Georges et Chemin de Saint-Jean. Ce projet est retardé par des complications reliées au bail d’un des locataires. Quoi qu’il en soit, des trois constructions en cause seul l’ancien Marché Lussier mérite qu’on s’attarde à son histoire et à son caractère historique.

Le terrain (lot 226) actuellement occupé par Néron Sports, le salon de bronzage (ancienne pharmacie Saint-Cyr depuis 1967) sur Taschereau et Patio La Prairie (l’ancien Marché Lussier) sur Saint-Georges avait été donné par Mme Flavie Brosseau le 11 mars 1892 à Jean-Baptiste et Joseph Lussier. Ces derniers vendront le terrain à Eugène Lussier le 7 août 1920.

Eugène Lussier était un homme d’affaires prospère et fut à une certaine époque le plus important propriétaire de La Prairie. L’édifice de la rue Saint-Georges a été construit en 1926 à partir de plans dressés par un architecte. Bien qu’on y ait utilisé des poutres d’acier sous le contrôle d’un ingénieur, contrairement à ce qu’affirme M. Jean-Pierre Lussier sulpicien et fils d’Eugène, il ne s’agit pas du premier édifice de La Prairie à intégrer la poutre d’acier. Nous savons avec certitude que la maison Charlebois rue Sainte-Marie (ancienne Banque Nationale) construite vers 1885 possède des poutres d’acier.

Le logement situé à l’étage ne fut occupé qu’à partir de 1936 année du mariage tardif d’Eugène (il est âgé de 50 ans) avec Laurette Lacroix. Jean-Pierre et Hélène naîtront de cette union. Le logement est cossu; larges fenêtres, plafonds ornés, boiseries et vaste solarium dans la section de gauche qui est légèrement en retrait.

À l’extérieur l’édifice a fière allure : dimensions bien proportionnées, frise en bordure du toit et brique de grande qualité. Malheureusement la bâtisse ayant été négligée par son dernier propriétaire elle n’a plus aujourd’hui la prestance d’autrefois. À l’arrière il y eut longtemps un hangar pour les marchandises.

Le Marché Lussier a été un magasin général jusqu’en 1951 : commerce important situé à l’extérieur du Vieux La Prairie. Par la suite la surface est occupée par une épicerie où l’on vend également de la peinture. S’y succèdent Rolland Lussier (frère d’Eugène) et son fils Jacques. En 1967 M. Fournier prend l’épicerie en main jusqu’en 1969, Michel Lussier reprend ensuite le commerce jusqu’à sa vente.

Lors du décès d’Eugène en 1960 l’édifice est géré par la succession, soit le Trust Général du Canada et Mme Laurette Lussier (l’épouse). En décembre 1973 la succession cède la bâtisse à Jean-Claude Ménard. L’épicerie est convertie en « dépanneur » pendant quelques années.

Le petit commerce de gauche verra tour à tour se succéder un restaurant, une bijouterie, une pharmacie, un commerce de chaussures et un magasin d’antiquités.

Nous déplorons la démolition imminente de l’ancien magasin général. Son histoire est intimement liée à celle de La Prairie. À notre avis seuls un inventaire exhaustif des édifices patrimoniaux situés hors de l’arrondissement historique et l’adoption d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permettront d’établir des politiques claires de préservation du patrimoine bâti. Prière de consulter à ce sujet notre article sur la maison Moquin paru dans le Au jour le jour d’octobre 2007.

P.S. L’édifice a été démoli le 14 janvier 2008 et en observant les travaux de démolition nous avons pu constater qu’il y avait effectivement trois poutres d’acier qui supportaient l’étage.

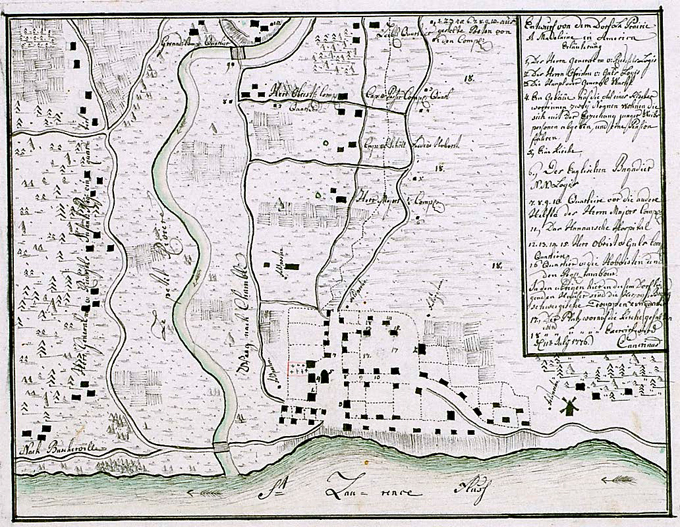

Suite à l’autorisation obtenue d’Allemagne il nous fait plaisir d’offrir à nos membres cette carte de La Prairie dressée par Cancrinius en juillet 1776. On y remarque les positions des trou-pes allemandes et américaines ainsi que de nombreux détails intéressants.

Échelle 1 : 10.000 200 X 160 mm

Avant les fêtes, j’ai eu l’occasion d’assister à une conférence donnée par Monsieur Marcel Fournier de la Société généalogique canadienne-française. Je désire donc vous faire profiter des informations reçues.

Depuis 1990, la venue d’Internet a bouleversé les habitudes et les accès en regard de la généalogie. Des bases des données, des sources d’informations mondiales sont devenues disponibles par un simple clic de l’ordinateur personnel. Bien sûr, la fiabilité des sources n’est pas toujours assurée, il faut garder une certaine prudence, il faut valider les renseignements mais les accès sont grandement facilités.

Si je fais une recherche avec Google, moteur de recherche populaire, pour « généalogie » j’obtiens 9 890 000 sites. Même si on aime bien la généalogie, la quantité peut devenir facilement indigeste. Il faut donc apprendre à restreindre notre recherche en utilisant les guillemets anglais et en prenant les termes appropriés comme "famille" "généalogie" "Canada"…

Si je cherche Société d’histoire de La Prairie, j’obtiens 114 000 sites alors que si j’ajoute les guillemets "Société d’histoire de La Prairie" je viens de diminuer à 640 sites.

Comment peut-on savoir si un site est valable?

Voici quelques indices :

- On peut voir la date de création du site

- On peut voir la date de mise à jour du site

- La notoriété du propriétaire du site (ex. association des familles, société généalogique ou d’histoire, gouvernement…)

- Il y a une adresse courriel pour rejoindre le gestionnaire du site

Voici donc quelques adresses ou sites qu’on nous a fournis lors de cette rencontre.

Sites de recherche en généalogie (général)

|

www.Familysearch.ca (Mormons) |

Recherches dans le monde, recensements… |

|

www.Genealogie.com |

Site français de recherches (payant pour certaines informations) |

|

The generations Network : www.tgn.com www.Rootsweb.com , www.ancestry.ca www.ancestry.com |

Recherches généalogiques, fonds Drouin, recensements… |

Les annuaires téléphoniques

Canada www.canada411.ca

États-Unis www.infospace.com www.usdirectory.com

France www.pagesjaunes.fr www.annu.fr

Les sites de bibliothèques

Bibliothèque et Archives nationales du Québec http://www.banq.qc.ca

Bibliothèque et Archives Canada http://www.collectionscanada.gc.ca

Bibliothèque nationale de France http://www.bnf.fr

Library of Congres http://www.loc.gov

Société généalogique canadienne-française http://www.sgcf.com/

Sites de recherche au Canada avec bases de données

Bibliothèque et archives nationales du Québec (Pistard et autres bases) http://www.banq.qc.ca

- Le registre d’inhumation du Mount Hermon Cemetery (1848-1904)

- Les enquêtes de coroners des districts judiciaires de Beauce (1862-1947), de Charlevoix (1862-1944), de Montmagny (1862-1952), de Québec (1765-1930) et de Saint-François (Sherbrooke) (1900-1954)

- Les demandes d’octrois gratuits de terre aux familles de 12 enfants vivants en vertu de la loi de 1890 du premier ministre Honoré Mercier

- Inventaire des mariages non catholiques de la région de Montréal 1766-1899

- Les sépultures des non catholiques de la région de Montréal 1768 à 1875

- Contrats de mariage de Charlevoix (1737-1920) et du Saguenay (1840-1911)

- Le Fichier des contrats de mariage de la région de Québec, 1761-1946

- Inventaire des transcriptions d’actes notariés

- Les inventaires après décès des districts judiciaires de Québec, de Charlevoix, de Beauce, de Montmagny et de Kamouraska, 1785-1955, d’après les registres des clôtures d’inventaires

- Les inventaires après décès de la région de Montréal, 1791-1840

- Les inventaires après décès du District judiciaire de Rimouski (CN 101) 1822-1918

- Les registres d’écrou (admissions) des prisons de Québec au 19e siècle

- Les recensements paroissiaux de Notre-Dame-de-Québec

- Les enquêtes préliminaires du district judiciaire de Québec, 1897-1927

Bibliothèque et archives nationales du Canada (archivianet) http://www.collectionscanada.gc.ca; http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet

Centre canadien de généalogie http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogie

Fédération québécoise des sociétés de généalogie (fichier origine) http://www.federationgenealogie.qc.ca

Institut généalogique Drouin http://www.institutdrouin.com

Généalogie pour tous sur Planète Québec http://genealogie.planete.qc.ca/

Programme de recherche en démographie historique de l’université de Montréal http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/

Société généalogique canadienne-française http://www.sgcf.com/

Dictionnaire biographique du Canada http://www.biographi.ca

Musée de la civilisation à Ottawa (Nos ancêtres d’origine européenne) http://www.civilization.ca/vmnf/ancetres

BMS 2000 (site payant) http://www.bms2000.org/

Geneanet http://www.geneanet.org/

Sites sans base de données

Fédération des familles souches du Québec http://www.ffsq.qc.ca

Pour des recherches en France

Le fichier Origine www.fichierorigine.com

FrancoGène http://www.francogene.com/index.php

Préfen (France et Perche) www.unicaen.fr/mrsh/prefen

Archives de France http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html

France GenWeb www.francegenweb.org

Fédération française de généalogie et Bigenet (site payant) www.genefede.org

Patro (Site payant) http://www.patro.com/

Geneactes http://www.geneactes.org/

Geneabank (site d’échanges pour les membres) http://www.geneabank.org

Geneanet http://www.geneanet.org/

Locom (localisation des communes de France) http://pagesperso-orange.fr/sylvain.chardon/locom/

Clochers de France http://clochers.org/

Nouvelle-France Horizons nouveaux www.archivescanadafrance.org

En espérant que ces quelques adresses pourront vous mettre sur la piste d’informations précieuses sur vos ancêtres, je vous souhaite plaisir et succès dans vos recherches généalogiques.

Au nom du conseil d’administration, je souhaite à tous nos membres une année 2008 remplie de joie, de bonheur et de santé. Une année 2007 qui s’est terminée de façon extraordinaire avec les festivités du 35e de la S.H.L.M., l’installation de sept autres plaques patrimoniales, les conférences avec des sujets remarquables, les archives, la généalogie, l’exposition estivale et j’en passe. Tout ça pour vous dire que la Société a le vent dans les voiles grâce au dynamisme de tous ses bénévoles et de son c.a. L’année 2008 est à peine débutée que des projets sont déjà en marche et il ne faut pas oublier notre conférence de janvier. Nous comptons sur votre présence et votre participation aux différents événements, c’est la force vitale de notre Société.

Au plaisir de vous rencontrer.

René Jolicoeur, président

Conférence de Claude Martel

« Les chemins de fer du comté de La Prairie »

Cette conférence sur les chemins de fer du comté de La Prairie présentera l’historique des chacun des chemins de fer suivants : C&ST.L, M&NY, M&CJ, A?NW, LSTL&PL, SW, NJ. Pour chacun de ces réseaux on en expliquera l’origine, les besoins qu’ils comblaient ainsi que les gares qui les desservaient. Le tout sera accompagné de cartes, d’anciens horaires et de photographies.

Nos conférences se donnent à l’étage du Vieux Marché au 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie. Entrée : 3 $ pour les non-membres.

Informations au 450-659-1393

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Laurent Houde, J. P. Yelle

Révision : Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, décembre 2007

Nicolas Joly, fils de Nicolas et de Françoise Hunault, est né à Rivière-des-Prairies en 1686; il est baptisé le 14 janvier, à l’église de Pointe-aux-Trembles car les registres de la paroisse Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies ne seront ouverts qu’en 1687. Nicolas, le père, décède le 2 juillet 1690, tué par les Iroquois à la bataille de la coulée Grou. Lorsque la veuve se remarie en 1691, un inventaire des biens est alors préalablement dressé et le jeune Nicolas, fils du défunt, y est mentionné. Aucune trace de lui par la suite.

Le couple Nicolas Joly et Marie Baudet fait baptiser une fille à La Prairie, en 1724. Le mariage demeure introuvé. René Jetté estime qu’il devrait avoir eu lieu vers 1723. Le couple ne figure pas au recensement ni dans la documentation courante concernant les pionniers de La Prairie.

Les parents de Marie Baudet, souvent appelée Marie Grandin, sont demeurés longtemps inconnus jusqu’à ce que le PRDH, par présomption, identifie Marie comme étant le dixième enfant né du couple Jean Baudet et Marie Grandin. Dans les registres et les actes notariés, Marie porte parfois le nom de sa mère (Grandin).

Comment expliquer l’absence de mention de Nicolas Joly dans les documents, de 1691 jusqu’à 1724?

Nicolas Joly, soldat

Le 20 septembre 1722 à Chambly, lors du baptême d’un enfant Bessette, un Nicolas Joli (sic) figure comme parrain. Il est dit soldat de la compagnie de Sabre-vois et il signe l’acte en présence de son capitaine. Comment savoir qu’il est bien le même individu? En comparant sa signature et celle de l’époux de Marie Baudet, aucun doute ne persiste : tous les deux signent « N. Joly » accompagné d’une paraphe. Le soldat, parrain à Chambly en 1722, se marie donc peu de temps après pour s’établir à Laprairie. Il apposera toujours cette même signature. Son métier de soldat explique l’absence de mention au recensement et sa présence à Chambly; son mariage lui permet de quitter la vie militaire, vers 1723

Jacques-Charles de Sabrevois devient en 1702 capitaine d’une compagnie des troupes du détachement de la marine; il participe quelques années après, en 1709, à la défense du pays contre Nicholson qui attaque par la voie du Lac Champlain. Il occupe le poste de commandant de Détroit, de 1715 à 1717, et du fort Chambly, de 1720 à 1724.

Impossible malheureusement de trouver traces du soldat Joly dans les missions de son commandant.

Nicolas Joly, huissier royal

Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, émet une ordonnance, le 26 juillet 1730, par laquelle il confère à Nicolas Joly, habitant de Laprairie de la Madeleine, une commission d’huissier royal dans l’étendue des seigneuries de Châteauguay et de Laprairie de la Madeleine.

Le huissier royal administre la justice dans sa région. Il voit à l’affichage et à la lecture des ordonnances de l’intendant. Il distribue et récolte les amendes, livre aux habitants les sommations à comparaître et procède aux arrestations. Le huissier était une personne respectée par les habitants, vu ses fonctions.

Nicolas, en 1730, a une famille de 4 enfants; deux autres sont déjà décédés peu après leur naissance. Il possède un terrain avec une maison, sur la rue de l’Ange-Gardien, près du presbytère et de l’église. Il s’agit des lots 57 et 58 où il affiche son enseigne.

Nicolas Joly, aubergiste

En effet, dans diverses transactions de lots, faites par actes notariés en 1738 et en 1744, à La Prairie, ainsi qu’au mariage de sa fille en 1745, Nicolas est qualifié de « maître-aubergiste ». Il apparaît encore comme aubergiste et témoin en 1751 (Hodiesne, 17 juillet). Dans son ouvrage « La Prairie en Nouvelle-France 1647-1760 », Louis Lavallée en fait mention, en parlant des cabaretiers :

…mais l’un des plus remarquables demeure, certes, ce Nicolas Joly qui est maintes fois présent comme témoin dans les minutes notariales et dont l’auberge a été sous le régime français l’un des hauts lieux de la sociabilité villageoise. »

Il est certain qu’à titre d’ancien soldat Nicolas s’était fait un important réseau d’amis et de connaissances parmi les militaires et officiers de milice de la région, soit une clientèle de choix pour une auberge!

Nicolas agit et signe comme témoin dans le contrat intervenu entre les seigneurs, les Pères jésuites et les censitaires de Laprairie pour un changement de date de paiement des rentes seigneuriales. Pas moins de 13 officiers de milice signent le document daté de 1745 (notaire Souste, 26 septembre).

Mais les liens subsistent en dehors de l’auberge, comme par exemple lors des mariages. Ainsi, Jean Lefort, capitaine de milice, est présent au mariage de Marie, la fille de Nicolas. Jacques Hubert, capitaine de milice de Laprairie, assiste au mariage de Françoise-Catherine, la cadette des soeurs Joly.

Inversement, Nicolas Joly est présent au mariage de Jean Matignon Sansoucy, soldat de la compagnie de M. de St-Ours (1729), à celui de René Dupuy, fils du capitaine de milice du même nom (1739), ainsi qu’à celui de Margueri-te Lefebvre, fille de Pierre, capitaine de milice (1746).

Dans le numéro d’octobre 2007 du présent bulletin nous avons fait paraître un article au sujet d’un coffret de trois «dollars de commerce» numismatiques offert à la SHLM par M. André Montpetit.

L’article en question reproduisait intégralement le texte du catalogue « Les jetons municipaux du Québec » par MM. Jocelyn Roy et Yvon Marquis. Grâce à un article publié dans le journal Le Reflet, une récente conversation avec M. David Barklay allait nous éclairer tant sur les erreurs véhiculées par cet article sur les jetons municipaux que sur des affirmations fausses contenues dans l’invitation au lancement des pièces le vendredi 4 juillet 1986 à St-Jean-sur-Richelieu.

Précisons d’abord que M. Barklay était à la fois l’unique promoteur privé et le financier de la production de ces dollars de commerce. M. Barklay possède également les copyright des dessins de la locomotive Dorchester qui apparaît sur l’avers des pièces. Cependant Via Rail n’était ni un partenaire ni un intervenant dans cette affaire.

Contrairement à ce qu’affirmait le texte en encadré reproduit à la page suivante, aucune entente n’avait été conclue avec quelque organisme que ce soit pour le partage des bénéfices. Ces pièces étaient en vente dans les banques et les Caisses populaires de St-Jean et de La Prairie, mais comme cela ne suffisait pas à écouler un grand nombre de pièces, elles furent offertes à travers le Canada via le magazine de CP Rail consacré aux chemins de fer.

Ce n’est qu’après l’émission de la monnaie qu’on se rendit compte de l’erreur du mot VALIDE en anglais qui avait un E de trop à la fin. La distribution ne fut pas arrêtée à cause de cette erreur; c’est simplement que le promoteur s’était fixé un temps limite pour la durée de la vente et lorsque ce délai fut écoulé il a tout simplement retiré de la circulation les pièces non vendues.

Mille pièces en or 24 carats d’une once troy (c’était la première fois que la monnaie royale du Canada frappait des pièces de 24 carats), 20 000 en argent, 20 000 coffrets de trois pièces frappées dans les trois métaux les plus utilisés par les chemins de fer, et une pièce en platine de 2 onces troy furent émises. M. Barklay a toujours en sa possession les pièces non vendues et projette de les remettre en circulation dans un avenir pas trop lointain. Quel pourrait être l’effet de l’apparition de ces pièces sur le marché des collectionneurs?

Si quelque lecteur était intéressé à se procurer l’une ou plusieurs de ces pièces, prière d’entrer en communication avec la secrétaire-coordonnatrice de la SHLM.

« UN GESTE DE CIVISME ET LA POSSIBLITÉ DE GAGNER 1,000$

La Corporation du 150e anniversaire du Premier Chemin de fer a eu l’idée de faire frapper des pièces commémoratives pour célébrer d’une façon toute particulière l’avènement du train au Canada.

Le vente de ces pièces au public va se faire par l’entremise des gens d’affaires et de tous les organismes intéressés.

Les pièces pourront être achetées directement dans les banques participantes, lesquelles s’engagent à reprendre les invendues à leur valeur d’achat, jusqu’au 1er septembre 1986.

Cependant, il importe de savoir qu’aucun profit ne sera retiré de la vente de ces pièces, car les bénéfices générés seront partagés entre cinq organisme locaux et régionaux : la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu, l’Office du Tourisme du Haut-Richelieu, la Corporation du 150e anniversaire du Premier Chemin de Fer Canadien, le Conseil Economique du Haut-Richelieu et la SIDAC Centre-Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Unies pour la circonstance, ces associations, désireuses d’offrir de meilleurs services à leur clientèle respective, demandent donc à tous leurs membres de se procurer les pièces commémoratives (sans risque, puisqu’encore une fois les pièces non-écoulées seront reprises par les banques) et de les faire ainsi profiter de subsides qui seront mis à la disposition de toute la collectivité.

Pour en savoir davantage, il est primordial d’assister à une conférence de presse qui aura lieu le 4 juillet prochain, de 17 heures à 19 heures, au Bar Beethoven, situé au 35 rue St-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Toutes les personnes présentes courent la chance de gagner une pièce d’or estimée à 1,000.00$.

Merci de l’attention portée à la présente et au plaisir de vous rencontrer au soir du 4 juillet.

La Chambre de Commerce du Haut-Richelieu

L’Office du Tourisme du Haut-Richelieu

La Corporation du 150e anniversaire du Premier Chemin de Fer Canadien

Le Conseil Economique du Haut-Richelieu

La SIDAC Centre-Ville de St-Jean-sur-Richelieu »

Comme chacun le constatera, ce texte de juillet 1986 contient deux erreurs : d’abord il affirme à tort que c’est la Corporation du 150e anniversaire qui a eu l’idée de faire frapper les pièces commémoratives, ensuite on laisse faussement entrevoir un partage des bénéfices entre cinq organismes locaux et régionaux.

On notera également que la date limite pour se procurer les pièces était fixée au 1er septembre 1986. La période de vente n’aura durée qu’à peine deux mois.

Enfant de la ville, avant même de venir m’établir à La Prairie avec ma famille, le cheval a été pour moi un animal mystérieux. Mon premier contact avec un cheval a eu lieu alors que j’avais 6 ans (1946); mon père livrait pour une salaison des pièces de viande aux épiciers-bouchers du quartier avec une voiture tirée par un cheval. Au moment du repas du midi, il attachait le cheval au coin des rues du Collège et St-Antoine dans le quartier St-Henri de Montréal. À cet endroit, il y avait un bassin rempli d’eau pour faire boire les chevaux et il m’y amenait pour que je puisse prendre contact de plus près avec le cheval en le touchant et en l’observant manger dans son sac rempli d’avoine. Cette proximité avec l’animal me captivait grandement.

Après l’arrivée de ma famille sur la ferme des Frères de l’Instruction Chrétienne, sise en face du Collège Jean-de-la-Mennais, dès l’âge de 8 ans, mon père me demandait de conduire les chevaux sur les chemins de la ferme. Ce qui me fascinait le plus chez cet animal, c’était l’obéissance complète aux ordres donnés verbalement ou avec les rênes pour faire avancer, accélérer le trot, aller à gauche et à droite ou arrêter; cependant je n’ai jamais réussi à faire reculer un cheval avec sa voiture.

Au village, j’avais remarqué plus particulièrement le cheval du laitier que je suivais sur la rue St-Georges. Ce cheval avait sa routine, il arrêtait de lui-même aux endroits ou le laitier livrait ses produits. Alors que celui-ci préparait dans la voiture la commande du dit client et il repartait pour le prochain client dès que le laitier approchait du marchepied de la voiture. J’étais intrigué par ce cheval qui n’avait pas besoin d’obéir à des ordres ni verbaux, ni aux rênes qui restaient attachés sans que le laitier ne les manipule.

Puis avant même mes dix ans, mon père un jour m’a demandé d’aller chez le forgeron chercher un cheval qui venait de se faire rechausser de fers neufs. La forge était située sur la rue du Boulevard au coin de la rue Ste-Marie; d’ailleurs ce bâtiment existe encore aujourd’hui. Je suis donc revenu avec le cheval sur la rue St-Georges, cette rue étant moins achalandée par les autos que le chemin St-Jean. La crainte qui m’habitait était de savoir si le cheval allait m’obéir aussi facilement au village qu’il le faisait à la ferme. Car ce trajet m’amenait tout de même à traverser des artères plus achalandées tel le boulevard Ste-Élizabeth (Taschereau), et surtout la voie ferrée toujours existante sur le chemin St-Jean tout juste avant d’arriver à la ferme.

Mon voyage se fit sans encombre avec ce merveilleux animal qui respecta mes ordres tel qu’il le faisait à la ferme. Une très grande fierté pour le gamin de 10 ans que j’étais à l’époque.

Nicolas Joly, « hommes d’affaires »

Notre aubergiste, à l’affût des bonnes affaires, ne dédaigne pas les transactions immobilières. Il met à profit son réseau de miliciens et de militaires.

Il vend des emplacements, ou des lots, à Pierre Perro (sic), soldat de la compagnie de Monsieur de St-Ours (1729), à François Guy, ancien capitaine de milice (1765), à Louis Drinville, capitaine de milice (1765). Il reçoit le transport d’une obligation de la part d’Antoine Boyer, fils d’Antoine, le capitaine de milice (1743).

L’aubergiste ne limite pas ses affaires à ce réseau. Par exemple, il achète, de Pierre Pépin, une terre à la côte Saint-Philippe (1728). Il vend, au tisserand Guillaume Lemaître (1738), un emplacement situé au fort de La Prairie. Il achète d’Anne Dumas, veuve de Louis Bertrand, un emplacement situé au « bourg de La Prairie » qu’il vend à Pierre-Joseph Rainville, 17 jours plus tard (1743). Ainsi donc, pas moins de 12 transactions immobilières furent retracées, entre 1728 et 1767.

Le schéma ci-dessous identifie, par leur numéro, les emplacements situés au village, acquis puis cédés par Nicolas, entre 1728 et 1767, soit par échange, achat, vente ou donation :

Nicolas Joly, père de famille

En bon père de famille, notre Nicolas s’occupe de l’avenir de ses quatre filles. Il n’aura pas toutefois de descendance qui perpétuera son patronyme.

Marie-Marguerite épouse André Roy, le fils d’André maître-forgeron, le 3 février 1744. Marie-Suzanne Roy, fille de ce couple et donc petite-fille de Nicolas, mariera Jacques Robert, à Saint-Philippe en 1765 et sera la mère de Joseph-Marie Robert, le patriote.

Françoise-Catherine épouse Louis-Amable Perthuis, interprète pour le roi et fils de Nicolas, le 17 janvier 1757, à La Prairie. Le couple s’établit au Sault-au-Récollet, à Montréal.

Louise-Antoinette marie Jacques Sauvage, veuf de Marie-Anne Bardet, le 20 février 1770, à La Prairie. Le couple vit à Montréal.

Marie-Madeleine Joly entre dans la Congrégation Notre-Dame et devient soeur Sainte-Julienne. Son père est alors dit « bourgeois négociant » dans l’acte notarié daté du 21 octobre 1754. Il s’engage à payer en dot, à la Congrégation, la jolie somme de 2000 livres. Selon Élisée Choquet, la bonne soeur terminera une belle et longue carrière religieuse, à l’âge de 83 ans, dont 56 passés en communauté.

Nicolas Joly, retraité

En 1765, le couple Joly-Baudet vend ses lots 97, 98 et 99, situés au village de La Prairie puis se retire de la vie active. Nicolas fera quelques prêts par la suite mais sans plus. Le couple se retrouve chez leur fille Françoise et leur gendre Louis Perthuis, à Montréal, au Sault-au-Récollet. En 1767, Nicolas Joly et son épouse font donation de tous leurs biens à leur fille Louise, célibataire; cette dernière se mariera ensuite à Jacques Sauvage, en 1770.

Nicolas décède le 6 juin 1774, à l’âge réel de 88 ans et 5 mois, même si son acte de sépulture du 8 juin lui en donne 96. Il est inhumé à la paroisse Saint-François-Régis (St-Philippe). Son épouse, Marie-Madeleine Baudet, le suivra en 1776, âgée de 85 ans et sera inhumée au même cimetière.

Que ces quelques notes biographiques puissent contribuer à faire connaître ce Nicolas Joly, de La Prairie, ainsi que sa famille.

Sources

BANQ, Centre d’archives de Montréal :

Greffe du notaire Antoine Adhémar, CN601, S2,

Greffe du notaire Joseph Lalanne, CN601, S228

Greffe du notaire Pierre Lalanne, CN601, S229

Greffe du notaire François Lepailleur, CN601,S259

Greffe du notaire Antoine Foucher, CN601, S158

Greffe du notaire Guillaume Barette, Cn601, S15

Dictionnaire biographique du Canada en ligne,

www.biographi.ca

Joly, Jean, « Le combat de la coulé Grou : 300 ans déjà », in Mémoires de la Société généalogique canadien-ne-française, vol 41, no 2

Lavallée, Louis, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, McGill-Queen’s University Press, Montréal et al., 1993

Lefebvre, Jean-Jacques, « Les Officiers de milice de Laprairie…. » in Mémoires de la Société royale du Canada, 4e série, tome VII, 1969

RAB du PRDH, Université de Montréal,

Actes des baptêmes, mariages et sépultures

www.genealogie.umontreal.ca/

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine :

Fonds Élisée Choquet,

Plan du Village de La Prairie de La Magdeleine,

Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France

Société historique du Marigot,

Fonds Drouin numérisé :

paroisse St-Joseph de Chambly,

paroisse La Nativité de La Prairie-de-la-Magdeleine

Bonjour chers membres.

La période des Fêtes nous arrive à grands pas et je constate avec joie tout le travail accompli à ce jour au sein de notre Société.

Notre Société est des plus florissante et notre implication en Montérégie est de plus en plus visible et appréciée. Il va de soi que tout ceci est rendu possible grâce à la participation assidue de plus d'une trentaine de membres bénévoles qui ont à coeur l'épanouissement de leur Société et je vous en remercie grandement.

J'invite les membres qui ont un peu de temps libre et qui seraient intéressés à donner du temps à la Société de contacter Madame Édith Gagnon secrétaire-coordonnatrice. Nous avons toujours des choses à faire.

Je profite de l'occasion, au nom du conseil d'administration et en mon nom, pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes, santé et prospérité.

L'année 2008 sera des plus captivante.

250e anniversaire de la bataille des plaines d’Abraham –

Rassemblement des descendants patronymiques

Comme l’année 2009 marquera le 250e anniversaire de la bataille combien déterminante qu’est celle des plaines d’Abraham, la Commission des champs de bataille nationaux souhaite commémorer l’événement de diverses façons. C’est pourquoi, elle entend organiser le dimanche 13 septembre 2009, sur les plaines d’Abraham, un rassemblement des descendants patronymiques des militaires qui composaient alors les armées française et britannique ainsi que des descendants des miliciens et amérindiens ayant combattu, en alliés, aux côtés de ces armées.

Si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez obtenir davantage d’informations le concernant et désirez discuter d’une possible implication de votre part, nous vous saurions gré de contacter madame Hélène Quimper, par téléphone au (418) 648-2589 ou par courriel : [email protected].

Plaque commémorative

Le 21 octobre dernier Mme Lucie F. Roussel mairesse et M. René Jolicoeur président de la SHLM procédaient au dévoilement de la plaque commémorative apposée à l’entrée du Vieux Marché. Cinq autres plaques de ce genre ont également été installées sur d’autres édifices patrimoniaux du Vieux-La Prairie.

Nouveaux membres

Nous saluons l’arrivée de nouveaux membres :

Judy Wypych 287

Gérard Bouchard 292

Madeleine Bouchard 293

Jean-Claude Auger 294

Micheline Renaud 295

Denise Poirier-Rivard 296

Jean-Paul Rivard 297

Yvon Larose 298

Acquisitions

Deux CD des conférences de M. Michel Barbeau: Les huguenots en Nouvelle-France et Les grandes épidémies au Québec (1760-1960).

Don de la famille du Dr Léonard Gouin et de M. Toussaint Moquin : 2 photos N/B; une équipe de hockey à La Prairie dans les années 1930, l’hôtel Israël Longtin et l’hôtel Montréal.

De remarquables oubliés

Grâce à la collaboration de Mme Réjeanne LeBlanc de la Société Radio-Canada, la SHLM a pris possession d’une nouvelle série de CD reproduisant les émissions radiophoniques « De remarquables oubliés ». La liste qui suit s’ajoute donc à celle déjà publiée à la page 8 du Au jour le jour de février 2007. On peut également consulter le site web de l’émission pour en apprendre davantage : http://www.radio-canada.ca/radio/profondeur/RemarquablesOublies/accueil.html.

Portraits de noirs

Baron de Saint-Castin

Jean-Baptiste Trudeau

Jean-Louis Légaré

Napoléon Alexandre Comeau

Mary Pickford

Black Hawk

Marie-Anne Gaboury

Généalogie

Un nouveau bénévole s’est joint à l’équipe de généalogie : M. Stéphane Tremblay, enseignant en histoire au secondaire, sera présent tous les lundis soirs de 19 h à 21 h afin d’aider les généalogistes débutants.

Brunch 35e anniversaire

Le 21 octobre dernier soixante-dix convives célébraient dans la bonne humeur le 35e anniversaire de la SHLM. Plusieurs auront remarqué que la photo souvenir des anciens présidents publiée en page couverture du numéro de novembre n’affichait pas de bas de vignette précisant les noms des figurants. Nous reprenons ici cette photo avec la correction qui s’impose. En prime quelques photos souvenirs de la fête.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, André Montpetit, Jean Joly

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, novembre 2007

Au cours du 17 e siècle, la plupart de nos ancêtres venus de France s'établirent sur des terres concédées dans des seigneuries. Ces terres à défricher étaient relativement vastes.

Dès les débuts, l'administration de la colonie imposa la mesure de l'arpent de Paris pour délimiter les seigneuries et les terres qui y seraient concédées. L'application de la mesure était l'oeuvre d'arpenteurs qualifiés utilisant, pour leur travail, des chaînes de longueur reconnue et qui étaient aptes, par calcul géométrique, à bien borner les terres et en dresser les plans.

Bien souvent, au 17e siècle, les colons venus de France qui avaient vécu sur des terres dans leur pays n'avaient pas une opinion favorable à l'utilisation de l'arpent pour mesurer les champs qu'ils y cultivaient.

Dans la France du 17e siècle, où les dialectes se comptaient par centaines, les unités de mesure de longueur, de surface, de poids et de volume, même parfois sous des appellations identiques, différaient également d'un endroit à l'autre. Les coutumes, à cet égard, variaient non seulement d'une région à l'autre mais d'une localité à l'autre et les mesures qu'on utilisait localement, développées au cours des siècles, continuaient d'être adaptées au changement des besoins locaux.

Avant l'adoption du système métrique, en 1795, et son usage obligatoire, en 1840, les unités de mesure agraire étaient pratiquement infinies au royaume de France. L'arpent, comme mesure de longueur et de surface existait, mais avec des valeurs variées. Trois arpents étalons étaient cependant plus utilisés, chacun valant 100 perches carrées comme mesure de surface. Ils se distinguaient par la valeur unitaire de la dite perche. En effet, la perche de Paris avait 18 pieds de côté; la perche d'ordonnance ou des eaux et forêts en comptait 22 et la perche de l'arpent commun avait 20 pieds. Une autre mesure reconnue était l'acre de Normandie valant, pour sa part, 160 perches carrées de 22 pieds de côté.

Mais, l'arpent, quel qu'il soit, était loin d'être la mesure agraire la plus utilisée, en France, au 17e siècle. La plupart de ceux qui oeuvraient en agriculture ne voulaient pas en entendre parler.

Sur quoi donc se basait-on alors pour évaluer sa terre et son exploitation? Les termes pour désigner la surface d'une terre travaillée reflétaient le labeur que l'homme lui consacrait et le rendement du sol.

Le cultivateur savait mieux que quiconque de quoi dépendait la valeur de son terrain. Il avait une idée de la fertilité de son sol, pouvait évaluer le travail requis à sa préparation pour les semailles et savait par expérience ce qu'il pouvait en espérer, en retour, comme récolte.

Évaluer son terrain impliquait de connaître le potentiel inégal de ses diverses parties; leur préparation pouvait exiger plus ou moins de travail, leur fertilité variait en fonction de leur situation, favorisant ou non irrigation et drainage naturels, par exemple. Ces considérations pratiques étaient jugées plus pertinentes pour exploiter un terrain que la connaissance de sa surface mesurée par un arpenteur.

Je suis arrivé à La Prairie en 1948 à l’âge de 7 ans; nous habitions à cette époque à St-Henri, Montréal et ma mère souhaitait élever ses enfants à la campagne, nous sommes donc déménagés à La Prairie mon père ayant trouvé un emploi à la ferme des Frères de l’Instruction Chrétienne. Ma famille habitait la maison de ferme sise en face du noviciat aujourd’hui le Collège Jean-de-la-Mennais. Cette maison existe toujours, c’est maintenant la clinique du dentiste Conant.

Un an ou deux après mon arrivée, un frère de l’Instruction Chrétienne, un FIC comme on les appelait : probablement le frère Mo-dan, mon professeur, nous a montré à mon frère et moi comment fabriquer des cerfs-volants et surtout comment les faire lever. Ces expériences avaient lieu à l’automne dans la carrière de la briqueterie St-Laurent.

L’hiver suivant alors que la rivière St-Jacques avait débordé jusqu’à la voie ferrée tout près du chemin St-Jean formant une immense patinoire naturelle, le frère Modan arrive à la ferme avec un immense cerf-volant de probablement 6 pieds ou plus de haut. Était-ce pour faire voler? Eh non, il nous convia mon frère et moi à aller patiner de l’autre côté de la voie ferrée.

Il utilisait son cerf-volant telle la voile d’une planche à voile et nous voguions à vive allure poussés par le vent. Nous nous dirigions vers la rivière St-Jacques attachés au frère par une grande corde; lorsqu’il tournait, nous, au bout de la corde nous patinions à haute vitesse.

La première fois, j’avais une grande inquiétude : facile de se rendre jusqu’à la rivière St-Jacques poussé par le vent, mais al-lions-nous revenir péniblement en patinant contre le vent? C’était mal connaître ce frère, il savait manoeuvrer son cerf-volant et pour aller et pour revenir sans grand effort pour nous qui nous laissions tirer par ce frère et ce cerf-volant.

Il y a plus de 60 ans que ces expériences ont eu lieu; d’une part, j’apprends il y a moins d’un mois que le frère Modan est toujours vivant et d’autre part qu’en repensant et en racontant cette merveilleuse expérience de patinage, j’éprouve les mêmes frissons de ces projections au bout de la corde rattachée à ce frère manoeuvrant habillement ce cerf-volant magique.

Dans les années 1830, la situation économique était devenue plutôt précaire. Le gouvernement du Bas-Canada n’avait pas émis de monnaie officielle. La petite monnaie de cuivre devenait rare, surtout en région, en dehors des grands centres comme Montréal et Québec. Au début de l’année 1837, Londres puis New-York éprouvent une crise financière dont les répercussions se font rapidement sentir au Bas-Canada. Pour éviter que tous les épargnants retirent leur argent et provoquent ainsi une faillite, les grandes banques suspendent leurs paiements et il n’est plus possible de se procurer des pièces de monnaie, sauf celles qui circulent déjà.

Les marchands réagissent rapidement et certains décident alors de faire frapper, en leurs noms, des jetons de métal de diverses valeurs. Cette solution coûteuse trouvera une alternative chez certains marchands des régions. Ces derniers décident tout simplement d’imprimer des billets en papier. Ils promettent de payer, au porteur, la valeur indiquée sur le billet quand les opérations banquières auront repris leur cours normal.

C’est ainsi que François Plante, marchand de La Prairie, imprime de la monnaie de papier pour continuer à faire ses affaires. Il faut comprendre qu’à cette époque, plusieurs monnaies circulent au Bas-Canada. On y trouve des devises anglaises, françaises, américaines et espagnoles. La livre anglaise avec ses shilings et pence, le franc ou livre française avec ses sous, le dollar américain et même la piastre espagnole.

La solution de François Plante est ingénieuse et donne ce qui suit :

Ce bon de marchand est disponible en coupures de 60 sous, ci-dessus, et de 30 sous, non illustré. Le billet, émis à Laprairie le 1er septembre 1837, a été imprimé par Adolphus Bourne.

Le billet possède, entre autres caractéristiques, la propriété de fournir des équivalences entre les principales devises qui circulaient à cette époque. En fait, il constitue à lui seul une véritable petite table de conversion.

Le billet vaut un écu, tel qu’écrit au centre et aussi au coin inférieur droit. L’écu vaut 3 francs, le franc étant synonyme de livre française de 20 sous.

D’où, la valeur inscrite à droite : 60 sous (français). Donc, un écu, 3 francs ou 60 sous, c’est pareil! Le client familier avec la devise du régime français y trouvera son compte.

Mais le marchand Plante pense aussi à ses clients plus enclins à calculer à l’anglaise. À gauche, on lit 30 pence; pence étant le pluriel de penny. Puis, en dessous, de même qu’au coin supérieur droit, figure 2s 6d, soit 2 shillings 6 pence. Le shilling valant 12 pence, 2 fois 12 plus 6 égalent 30. Le compte est bon!

À cette époque, la piastre vaut 6 francs ou 6 livres de 20 sous. Aussi, lit-on, en plus petits caractères, sous « UN ÉCU », « good for half a dollar ». Le dollar canadien n’existe pas. Le dollar américain circule au Bas-Canada et aussi la piastre d’Espagne venue des colonies espagnoles. Pour les gens, une piastre, c’est une piastre et la parité règne. Donc, la piastre valant 120 sous, 60 sous représentent une demi-piastre. Le compte est encore bon.

François Plante émet aussi des billets de 30 sous.

Quatre de ces billets, soit 120 sous, équivalent donc à une piastre. Pas de problèmes à échanger 4 trente sous pour une piastre!

Bien sûr, le client ne doit pas savoir tout ça; il veut simplement toucher la valeur de son billet, dans la devise de son choix, quand les banques reprendront leurs affaires normales, ce qui devint possible en mai 1838.

Sources :

Le Musée de la monnaie

http://www.museedelamonnaie.ca/

VALLIÈRES, Marc-Gabriel, Le papier-monnaie des marchands de 1837, Revue des Deux-Montagnes, Juin 1997

JOLY, Jean, La monnaie dans le comté de Deux-Montagnes au XIXe siècle, La Feuille de Chêne, Vol 10, no 3, SGSE

Au moment même où nous fêtons notre 35e anniversaire de naissance nous découvrons avec surprise dans l’édition du journal Le Reflet du 20 mars 1967 qu’une première « Société Historique de La Prairie » avait existée avant 1972.

« Depuis le 16 mars 1967, le conseil des ministres a accepté l’incorporation de la Commission du Tricentenaire de La Prairie. Le nom exact de l’incorporation se lit comme suit : Société Historique de La Prairie.

La composition du nouveau bureau reste sensiblement la même. Président, M. Alphonse Moquin, les vice-présidents sont M. Paul-Émile Brossard, Roger Brisson, Emmanuel Touchette; les directeurs sont messieurs Clément Beaumier, Maurice Bonvouloir, Marcel Oligny; secrétaire-archiviste : Réal Legault; trésorier : Marc Deslauriers; le conseiller juridique : Me Bernard Lefebvre. »

Quarante années plus tard une conversation avec M. Maurice Bonvouloir devait nous éclairer sur cette affaire.

Q : Pourquoi la Commission du Tricentenaire avait-elle choisi de s’incorporer sous le nom de Société Historique de La Prairie?

R : On voulait s’occuper de l’histoire parce qu’il n’y avait rien de ce genre à l’époque à La Prairie. Au cours des fêtes du Tricentenaire on a même incarné des personnages de l’histoire de La Prairie. N.D.L.R. La couverture de la pochette du disque en vinyle produit pour les fêtes de 1967 était une photo du quai de La Prairie vers 1900.

Q : Que s’est-il produit par la suite?

R : Après les fêtes du Tricentenaire on voulait continuer dans la même veine i.e. s’occuper de l’histoire de La Prairie. Les membres du comité se sont réunis une ou deux fois. Comme chacun était déjà très occupé dans d’autres organismes, alors l’engouement pour l’histoire est tombé. De plus Me Bernard Lefebvre est tombé malade et on ne s’est plus réunis.

Ainsi donc s’est éteint en 1967 le projet d’une société historique, projet qui allait réellement prendre vie cinq ans plus tard avec la menace que la compagnie Gulf ferait peser sur le Vieux La Prairie.

Ce qui importait, par exemple, c'était de savoir le temps requis pour labourer un terrain en vue des semailles. Combien de jours, en moyenne, un homme doit-il prendre pour le bêcher ou pour le labourer avec un animal? Selon les lieux, on emploie divers termes pour désigner la surface qu'un homme peut ainsi préparer en un jour: journée, journal, oeuvrée, hommée, charrue. Ainsi, un terrain était dit de deux, six ou dix journaux ou hommées, sa surface nécessitant tant de jours de travail.

Quand arrivait le temps des récoltes, on utilisait le terme de fauchée pour désigner la surface d'un champ de blé ou d'avoine qu'un homme pouvait couper avec sa faux en une journée. Cela pouvait représenter plus ou moins un demi-arpent de Paris.

On mesurait aussi un terrain en fonction de la quantité de grain qu'on pouvait y ensemencer. La boisselée de terre est alors l'espace de terre qu'on peut ensemencer avec un boisseau de blé ou d'avoine. Cette mesure, variant aussi selon les régions, représentait au minimum 10 ares (0.29 arpents de Paris). Les boisseaux du temps avait une contenance en volume d'environ 13 litres. Évidemment, chaque localité avait son boisseau étalon, gardé en lieu sûr, qui pouvait différer d'un endroit à l'autre. Qui plus est, pour un contenant de même volume, les coutumes locales pouvaient faire varier la quantité de contenu. Par exemple, à certains endroits, on mesurait le grain à comble, en remplissant le boisseau jusqu'à la formation d'un cône; ailleurs, on pratiquait la mesure à ras, en égalisant la surface; ailleurs encore, on tapait sur le boisseau pour en tasser le contenu. Plus on tapait sur le boisseau, plus les grains se tassaient et plus on pouvait en mettre pour combler le contenant. Doit-on penser que le marchand de grain tapait plus ou moins le boisseau selon l'estime qu'il éprouvait à l'égard de son client?

Que penser de cette façon de concevoir les mesures agraires? C'est qu'elles s'étaient développées pour servir les besoins de l'homme là et dans les conditions où il vivait et non en fonction de lois économiques de marché comme nous les connaissons de nos jours.

Les communautés rurales où vivait la majorité de la population produisaient localement les aliments de base dont elles avaient besoin. Relativement isolées, en l'absence de moyens de communication tels que nous les connaissons aujourd'hui, elles étaient ancrées dans des usages traditionnels garants de leur solidarité et de leur bon fonctionnement.

S'il était pratique au cultivateur, propriétaire d'une petite surface qu'il connaissait bien, d'évaluer son terrain en hommées ou boisselées, la mesure de grandes étendues exigeait cependant plus de précision. Tel était le cas des terres publiques et des seigneuries où l'arpent s'avérait manifestement plus approprié. On comprend que cette mesure ait d'emblée été adoptée en Nouvelle-France pour les concessions de terres aux colons; des terres à exploiter beaucoup plus grandes que celles que pouvaient posséder les paysans français.

Références

Ken Alder, Mesurer le monde. L'incroyable histoire de l'invention du mètre. Flammarion, 2005

http://poitou.ifrance.com Au sujet des mesures agraires dans l'ancien régime

www.genefourneau.com Les unités de mesure anciennes

http://perso.orange.fr/alain.bourreau Les mesures agraires

Le mardi 20 novembre, à 19 h 30

« Il faut passer la mer »

par Gilles Bachand de la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Cette conférence se penche sur les conditions vécues par nos ancêtres au cours de la traversée vers la Nouvelle- France. Dans un premier temps les sujets suivants seront abordés : certains lieux d’embarquement, ceux qui sont venus, le recrutement, le « rôle » des passagers. Suivront le navire et sa description, de même que les structures et mâtures les plus courantes à l’époque. N’oublions que ce navire servait à la fois de transport, de logis, d’hôpital et même de prison ou encore à faire la guerre, aussi malheureusement il devenait le cercueil de quelques-uns.

Suivra un aperçu de la vie à bord : l’horaire, les corvées, les récréations, les règlements, la nourriture et la discipline. Nous aurons également un aperçu des problèmes que posait la navigation sur mer au 17e siècle.

Une rencontre fructueuse

Le 6 octobre dernier nous recevions la visite de deux éminents spécialistes de l’État de New York. Il s’agit de Thomas M. Barker PhD, Professor of History Emeritus, University at Albany, SUNY et de Paul Huey PhD, archéologue en chef de l’État de New York. Participaient à cette rencontre Jean-Marc Garant, Jean Joly, Albert Lebeau et Gaétan Bourdages.

Nos deux invités étaient venus nous présenter un échantillon d’un atlas de 42 cartes qu’ils espèrent publier d’ici un an : « The 1776-1777 Northern Campaigns of the American War For Independence and Their Sequel : Contemporary Maps of Mainly German Origin ». Nous étions particulièrement intéressés par la carte numéro 7 de cet atlas : « Sketch of the Village of La Prairie-de-la-Sainte-Magdeleine in America ». Cette carte allemande dressée par Cancrinus le 11 juillet 1776 représente le village de La Prairie au moment de l’invasion américaine. Elle indique clairement les routes, les édifices principaux et les positions des mercenaires allemands ainsi que des rebelles américains autour de La Prairie.

L’original légèrement coloré de vert de cette carte jamais vue auparavant à La Prairie, mesure 20 cm X 15,5 cm et est conservé aux archives de Marbourg en Allemagne.

Bien que La Prairie n’était plus à cette époque un avant poste d’importance, le document nous éclaire sur de nombreuses questions non encore résolues au sujet de l’invasion américaine. Nous espérons donc obtenir une copie de cette carte afin de l’étudier plus à fond et d’en soustraire toutes les informations propres à enrichir la connaissance de notre histoire locale.

Messieurs Barker et Huey nous ont également transmis des références bibliographiques précieuses pour la poursuite de nos recherches sur la Bataille de 1691 et sur l’invasion américaine de 1775.

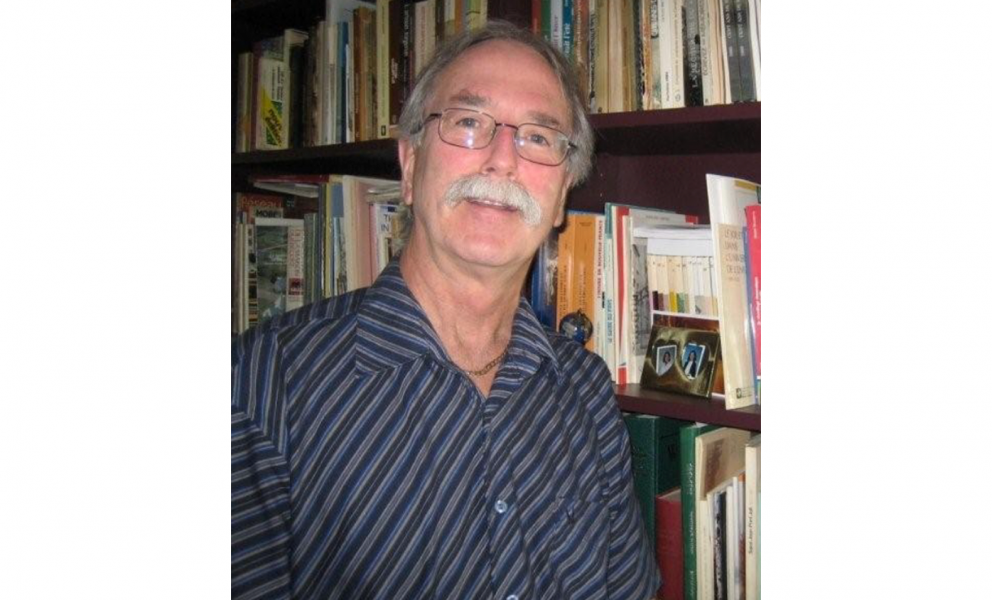

Membre honoraire 2007

M. Gaétan Bourdages a été désigné membre honoraire de la SHLM pour l’année 2007. Son certificat lui a été remis par M. René Jolicoeur président à l’occasion du brunch du 35e anniversaire.

Quoi de neuf?

Un site intéressant à consulter pour les généalogistes :

http://www.voicimafamille.info/

Nous ramassons des livres pour notre vente annuelle

Venez les porter à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

249, rue Sainte-Marie

La Prairie

Nos heures d’ouverture sont :

Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 17 h

Tél : (450) 659-1393

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination : Jean-Pierre Yelle

Rédaction : Gaétan Bourdages, Jean Joly, Laurent Houde, André Montpetit.

Révision Jean-Pierre Yelle

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]