- Au jour le jour, février 2008

Souvenirs d’enfance à La Prairie

La neige, la glace, l’hiver à La Prairie au début des années 50…

Ma famille et moi demeurions sur la rue Ste-Marie tout près de la Société d’histoire. Vers le mois de novembre, début décembre, lorsqu’arrivaient les premières neiges, la vie de cowboys et d’indiens qui animait nos jeux d’enfant l’été, se poursuivait. Nous allions fréquemment de l’autre côté du rempart près de la rue St-Ignace et nous utilisions les bancs de neige comme autant de dunes de sable dans le désert, rampant entre celles-ci pour surprendre l’ennemi. Évidemment nos armes étaient de simples bâtons de bois imitant les fusils de nos héros les cowboys. Que de bons souvenirs de ces longues journées passées à s’imaginer être John Wayne, Davy Crockett, Pontiac etc.

Des Sœurs qui patinent?

Un soir d’hiver, revenant chez moi, à mon grand étonnement, je vis des religieuses de la Congrégation Notre-Dame sur la patinoire du couvent situé coin St-Jean et Ste-Marie. Pour la première fois de ma vie, je voyais des religieuses avec leur grande robe noire glisser voire même valser sur la patinoire. Dans le calme de cette soirée d’hiver; le seul bruit entendu était celui des lames des patins sur la glace… Arrivé à la maison, je raconte à mon père ce que je venais de voir et mon père incrédule, me gagea .10 sous que cela était impossible. Nous sommes retournés tous les deux et mon père a bien réalisé que tout cela n’était pas le fruit de mon imagination et des religieuses de la Congrégation Notre-Dame effectivement patinaient. Mon père respecta sa gageure.

Jeux dangereux!

À certaines périodes de l’hiver, le chemin St-Jean devenait comme une patinoire. Un plaisir de garçon consistait à s’agripper au pare-choc arrière des voitures qui circulaient lentement afin de faire de longues glissades. Ce trajet nous amenait parfois à être trainés derrière ces voitures sur plusieurs coins de rue. Des complices, faisaient le guet au coin de St-Jean et Ste-Marie afin de nous avertir d’une présence policière quelconque, le poste étant situé dans l’édifice actuel de la Société d’histoire. Dans mes souvenirs, aucun de nous n’a été blessé, ni réprimandé par les policiers.

Les blocs de glace…

Ma curiosité un jour m’amena sur la rue St-Laurent à l’entrepôt qui remisait les blocs de glace pour l’usage des familles qui possédaient une glacière. Ma question était de savoir comment on conservait ces blocs de glace à l’année longue? Une fois à l’intérieur de cet entrepôt, j’ai constaté que les blocs de glace étaient entreposés entourés des couches de sciure de bois et chaque mur de blocs était séparé par des bâches. Ce même processus était répété couvrant une grande partie de l’entrepôt et à mon grand étonnement ces blocs fondaient à peine même durant les chaleurs de l’été…

- Au jour le jour, décembre 2007

Anecdotes de mes premièrs années à La Prairie

Enfant de la ville, avant même de venir m’établir à La Prairie avec ma famille, le cheval a été pour moi un animal mystérieux. Mon premier contact avec un cheval a eu lieu alors que j’avais 6 ans (1946); mon père livrait pour une salaison des pièces de viande aux épiciers-bouchers du quartier avec une voiture tirée par un cheval. Au moment du repas du midi, il attachait le cheval au coin des rues du Collège et St-Antoine dans le quartier St-Henri de Montréal. À cet endroit, il y avait un bassin rempli d’eau pour faire boire les chevaux et il m’y amenait pour que je puisse prendre contact de plus près avec le cheval en le touchant et en l’observant manger dans son sac rempli d’avoine. Cette proximité avec l’animal me captivait grandement.

Après l’arrivée de ma famille sur la ferme des Frères de l’Instruction Chrétienne, sise en face du Collège Jean-de-la-Mennais, dès l’âge de 8 ans, mon père me demandait de conduire les chevaux sur les chemins de la ferme. Ce qui me fascinait le plus chez cet animal, c’était l’obéissance complète aux ordres donnés verbalement ou avec les rênes pour faire avancer, accélérer le trot, aller à gauche et à droite ou arrêter; cependant je n’ai jamais réussi à faire reculer un cheval avec sa voiture.

Au village, j’avais remarqué plus particulièrement le cheval du laitier que je suivais sur la rue St-Georges. Ce cheval avait sa routine, il arrêtait de lui-même aux endroits ou le laitier livrait ses produits. Alors que celui-ci préparait dans la voiture la commande du dit client et il repartait pour le prochain client dès que le laitier approchait du marchepied de la voiture. J’étais intrigué par ce cheval qui n’avait pas besoin d’obéir à des ordres ni verbaux, ni aux rênes qui restaient attachés sans que le laitier ne les manipule.

Puis avant même mes dix ans, mon père un jour m’a demandé d’aller chez le forgeron chercher un cheval qui venait de se faire rechausser de fers neufs. La forge était située sur la rue du Boulevard au coin de la rue Ste-Marie; d’ailleurs ce bâtiment existe encore aujourd’hui. Je suis donc revenu avec le cheval sur la rue St-Georges, cette rue étant moins achalandée par les autos que le chemin St-Jean. La crainte qui m’habitait était de savoir si le cheval allait m’obéir aussi facilement au village qu’il le faisait à la ferme. Car ce trajet m’amenait tout de même à traverser des artères plus achalandées tel le boulevard Ste-Élizabeth (Taschereau), et surtout la voie ferrée toujours existante sur le chemin St-Jean tout juste avant d’arriver à la ferme.

Mon voyage se fit sans encombre avec ce merveilleux animal qui respecta mes ordres tel qu’il le faisait à la ferme. Une très grande fierté pour le gamin de 10 ans que j’étais à l’époque.

- Au jour le jour, novembre 2007

Souvenir d’enfance à La Prairie

Je suis arrivé à La Prairie en 1948 à l’âge de 7 ans; nous habitions à cette époque à St-Henri, Montréal et ma mère souhaitait élever ses enfants à la campagne, nous sommes donc déménagés à La Prairie mon père ayant trouvé un emploi à la ferme des Frères de l’Instruction Chrétienne. Ma famille habitait la maison de ferme sise en face du noviciat aujourd’hui le Collège Jean-de-la-Mennais. Cette maison existe toujours, c’est maintenant la clinique du dentiste Conant.

Un an ou deux après mon arrivée, un frère de l’Instruction Chrétienne, un FIC comme on les appelait : probablement le frère Mo-dan, mon professeur, nous a montré à mon frère et moi comment fabriquer des cerfs-volants et surtout comment les faire lever. Ces expériences avaient lieu à l’automne dans la carrière de la briqueterie St-Laurent.

L’hiver suivant alors que la rivière St-Jacques avait débordé jusqu’à la voie ferrée tout près du chemin St-Jean formant une immense patinoire naturelle, le frère Modan arrive à la ferme avec un immense cerf-volant de probablement 6 pieds ou plus de haut. Était-ce pour faire voler? Eh non, il nous convia mon frère et moi à aller patiner de l’autre côté de la voie ferrée.

Il utilisait son cerf-volant telle la voile d’une planche à voile et nous voguions à vive allure poussés par le vent. Nous nous dirigions vers la rivière St-Jacques attachés au frère par une grande corde; lorsqu’il tournait, nous, au bout de la corde nous patinions à haute vitesse.

La première fois, j’avais une grande inquiétude : facile de se rendre jusqu’à la rivière St-Jacques poussé par le vent, mais al-lions-nous revenir péniblement en patinant contre le vent? C’était mal connaître ce frère, il savait manoeuvrer son cerf-volant et pour aller et pour revenir sans grand effort pour nous qui nous laissions tirer par ce frère et ce cerf-volant.

Il y a plus de 60 ans que ces expériences ont eu lieu; d’une part, j’apprends il y a moins d’un mois que le frère Modan est toujours vivant et d’autre part qu’en repensant et en racontant cette merveilleuse expérience de patinage, j’éprouve les mêmes frissons de ces projections au bout de la corde rattachée à ce frère manoeuvrant habillement ce cerf-volant magique.

- Au jour le jour, mars 2004

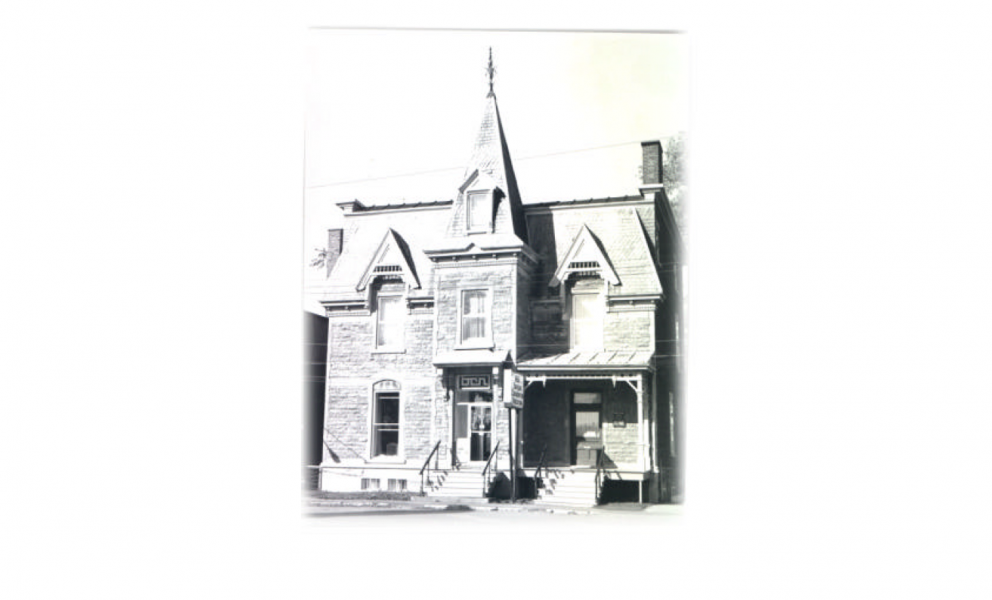

La banque Henry de Laprairie

Je veux succinctement situer la banque Henry de La Prairie dans le temps et donner un bref aperçu du personnage qui l’a créée.

En 1834, il y a eu aux États-Unis un krach où des centaines de banques ont fait faillite. J’ai lu aussi qu’à cette époque, de 1830-1840, il y avait un manque de numéraire (monnaie) un peu partout dans le monde, spécialement en Angleterre et dans ses colonies.

Dans la région de la Rive-Sud de Montréal et probablement ailleurs aussi, vers 1837, il y a de mauvaises récoltes et des inondations laissant les habitants sans argent et sans crédit pour réparer ou acheter de l’outillage agricole ou des semences. Bref, pour pouvoir semer et récolter.

Le 8 juin 1837 paraissait un avis « Vu que les habitants de ce comté et autres circonvoisins se trouvent dans la plus grande détresse et exposés aux sacrifices de leurs propriétés faute d’une institution où ils puissent se procurer des emprunts, le soussigné se rendant aux sollicitations réitérées d’un grand nombre de notables des environs, a résolu d’émettre son papier sous le nom d’Henry’s Bank, pour accommoder les classes agricoles et ouvrières. » La Minerve, le jeudi 8 juin 1837.

Ce sera la première banque du pays à émettre de petites dénominations de trente sous (quarter dollar), d’un écu (half dollar), elle émet aussi des billets de une, deux, cinq et dix piastres. Fait remarquable, ces billets étaient bilingues presque cent ans avant que les billets de la Banque du Canada ne deviennent bilingues en 1937.

Cette banque non clandestine comme tant d’autres, ira très bien jusqu’au 7 décembre 1837, jour où elle suspend ses paiements car son directeur-général (et caissier) « décampa en emportant la caisse » aux États-Unis. La perte se serait chiffrée à $130,000 et obligea M. E. Henry à déclarer faillite.

M. Edme Henry était le fils de M. Edme Henry chirurgien-major français dans le Royal-Roussillon et de Mme Geneviève Fournier, canadienne. Edme fils est né à Longueuil le 15 novembre 1760. Alors notaire, il séjourne aux îles de Saint-Pierre et Miquelon de 1786 à 1793 puis, il se fixe à La Prairie. Il marie à une protestante, Mme Eunice Parker. Il est alors notaire du Général Christie Burton et devint peu après agent de six seigneuries. Il est l’un des Canadiens-français le plus en vue de toute la Rive-Sud de Montréal. Mentionnons qu’il siégea à l’Assemblée législative du Bas-Canada comme député de Huntington de 1810 à 1814. Il aura de vastes intérêts à Chambly, à Repentigny, à Sherrington; des possessions à la Rivière du Sud qui devint Henryville et il recevra l’agence de la Seigneurie de La Prairie où il est décédé le 14 septembre 1841.

Informations et textes colligés par André Montpetit.

P.S. Si quelqu’un possède des informations à ce sujet, j’apprécierais les connaître afin que je puisse poursuivre les recherches entreprises sur cette banque. J’achète et je vends des billets d’Henry’s Bank.