Au jour le jour, octobre 2011

Nous vous proposons ici quelques extraits d’une lettre de M. Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de Charlevoix, parue dans la section Libre opinion du Devoir le 8 août 2011.

Qui sauvera les sociétés d’histoire régionales ?

« Qui voudra, dans l’avenir, soutenir de ses forces personnelles, de son temps, de son argent, ces organismes parfois très anciens possédant une documentation unique en livres, en manuscrits, en archives, en savoirs aussi, comme un véritable lieu de souvenance où la mémoire même de nombreux territoires québécois réside discrètement dans un oubli presque total de la majorité de nos concitoyens et de nos gouvernements ? » […]

« Il y a quelques années, lors d’un congrès de sociétés d’histoire québécoises, nous avons pu prendre connaissance – bien partiellement il faut le dire – du budget annuel moyen de ces organismes. Certaines sociétés existaient sans ressources financières ou presque, plusieurs avec un budget de moins de 5000 $ par année ! À peu près aucune société ne bénéficiait de permanents rémunérés et ces organismes avaient souvent peine à se trouver un local pour remiser leurs précieux documents. Une situation de sous-financement intolérable en fait. »

Ces quelques phrases nous permettent de mesurer dans quelle mesure notre organisme jouit d’une situation privilégiée tant au niveau du logement que du financement. Notre société a progressée également grâce à l’effort, parfois laborieux et difficile, de nos bénévoles et grâce à l’appui inconditionnel de nos membres. Nous avons le devoir de perpétuer ces conditions gagnantes.

Les pierres utilisées pour les murs de quatre bâtiments en pierre ont été examinées : la maison du notaire Boucher, l’église, le 144 chemin de Saint-Jean et le restaurant Au Vieux Fort. Dans le cas de l’église ce ne sont pas les pierres de la façade, qui est faite de marbre fossilifère taillé, une industrie florissante de l’époque des constructions d’églises, mais celles des murs latéraux qui ont fait l’objet de notre étude.

Leurs murs sont donc formés en partie d’une pierre d’un gris très foncé, presque noir qui ressort visiblement du mortier. Nos ancêtres savaient utiliser les ressources du milieu immédiat. Pour l’église, on m’a parlé de pierres venant de l’ancienne île à Pierre en face de Saint-Lambert. Ces pierres sont des grès qui font partie des roches connues par les géologues sous le nom de Groupe de Lorraine. De l’autre côté du fleuve, ce sont surtout les calcaires du Trenton de Montréal, qui sont totalement différents. Les pierres naturelles des îles du fleuve, connues d’avant 1967, appartiennent aussi au Groupe de Lorraine. Les pierres du Lorraine pourraient donc venir des îles si on dispose d’une autre preuve historique ou simplement du secteur de la carrière à brique avant même qu’on commence à l’exploiter pour la brique. Je n’ai pas noté de poli sur les pierres accessibles des murs indiquant un séjour dans l’eau du fleuve, mais les maçons ont pu l’éliminer. Nos ancêtres ont sûrement tout fait pour éviter un « long » transport par les chevaux.

Il faut souligner le sens pratique de nos ancêtres. La principale pierre dans le Lorraine, c’est le shale gris noir, altérable et fragile, qui sert depuis plus récemment de matière première pour la fabrication de la brique. Dans ce shale, on rencontre des lits et bancs d’un grès beaucoup plus compétent, plus dur, plus utilisable en maçonnerie, inutile pour la brique. Ce sont ces bancs compétents qui ont pu fournir les pierres brutes des murs. Ces pierres du Lorraine à l’époque pouvaient être directement en surface et sur place. Ailleurs au Québec et vraisemblablement aussi à La Prairie, on utilisait le calcaire du Trenton (un exemple bien visible au pont-tunnel) comme pierres de construction, et qui sont largement utilisées comme pierres concassées dans plusieurs carrières des alentours. Ailleurs au Québec, on a aussi utilisé pour les murs des maisons les pierres des champs, celles qu’on trouve n’importe où dans le till glaciaire, arrondies durant leur transport par les glaciers et provenant en grande partie des Laurentides.

Trois observations pour ces bâtiments de pierres : la première, c’est cette couleur presque noire, une couleur plutôt rare pour les maisons de pierres dans tout le Québec. D’autre part, si vous visitez la carrière, vous observerez deux types de pierres dans le Lorraine, dont celles servant à faire la brique (shales). Ce shale se retrouve parfois dans les murs, ce qui peut démontrer soit que les techniques de maçonnerie ont évolué, soit que les constructeurs n’étaient pas des maçons qualifiés (pour l’église et pour le 144 chemin de St-Jean) car ce shale s’altère, s’effrite, résiste mal à l’eau et n’aurait jamais dû être utilisé pour les murs. Heureusement, ce sont des placages en très faible quantité qui n’ont pas influé sur la solidité des murs. Par ce simple constat, on obtient une information sur la maçonnerie de l’époque dans la région. Les responsables de la construction des murs du restaurant étaient un peu plus adroits. Ils ont cette fois équarri les pierres en respectant plus ou moins le « grain » de la pierre, ce que les géologues appellent le litage du grès i.e. le plan de dépôt des grains de sable lors de la sédimentation du grès. Les vrais maçons respectent toujours le grain de la pierre dans leur taillage ce qui n’est pas le cas dans les deux autres bâtiments et ce qui a été fait grossièrement pour le restaurant. Si vous voulez observer du travail de maçon professionnel, jetez plutôt un coup d’oeil aux pierres de l’ancien bureau de la poste ou aux calcaires fossilifères taillés de la façade l’église.

Samedi 10 septembre dernier, M. Jean L’Heureux et moi avons participé au colloque intitulé « D’hier à demain : vers de nouvelles origines » qui était organisé par la Société de généalogie de Québec (SGQ) afin de souligner le 50e anniversaire de sa fondation. Ce colloque avait comme objectif de rappeler les premiers pas de la SGQ et l’évolution de la généalogie au Québec face aux sciences connexes que sont l’histoire et la génétique. Les ateliers de cette journée thématique avaient lieu dans les locaux du pavillon Pollack-Desjardins de l’Université Laval.

Deux sujets ont retenu notre attention lors de ce colloque. Dans la matinée, grâce à la conférence du Dr. Claude Laberge, intitulée « Contribution de la généalogie en génétique humaine », nous avons pu mieux comprendre comment la généalogie et la génétique pouvaient être utilisées ensemble afin de mieux analyser l’évolution de certains phénomènes humains comme les maladies héréditaires. Le Dr Laberge a utilisé quelques exemples tirés du projet CARTaGENE dont il a été le directeur scientifique entre 2000 et 2010. CARTaGENE est maintenant une ressource disponible pour les chercheurs souhaitant mener des études ou des projets de recherche reliés à la santé publique.

En fin de journée nous avons assisté à la conférence de Mme Hélène Vézina, intitulée « Origines ancestrales et patrimoine génétique des populations du Québec ». Anthropologue et démographe, Mme Vézina est la directrice du projet Balsac dont l’objectif est de réunir tous les actes de mariage de l’histoire du Québec dans un fichier informatique dont la consultation par les chercheurs rendrait possible la reconstitution automatique des itinéraires individuels et familiaux de même que des généalogies ascendantes et descendantes.

Grâce à l’analyse de ces données, le projet Balsac a pu démystifier quelques mythes souvent véhiculés par les amateurs de généalogie comme : « tous les Canadiens-Français ont des ancêtres amérindiens » et « au Saguenay, tout le monde est consanguin et plusieurs maladies héréditaires y sont fortement représentées ». Dans les deux cas, les rumeurs sont fausses, car elles ont été démenties par les recherches du projet Balsac dont le fichier est maintenant disponible à la communauté scientifique. Ainsi, à peine 1 % des Canadiens-Français ont des ancêtres autochtones et le Saguenay n’a pas un taux de consanguinité plus important que les autres régions du Québec. Les maladies héréditaires sont réparties uniformément dans toutes les régions du Québec ; certaines de ces maladies étant plus présentes à certains endroits.

La fédération des Sociétés de généalogie a profité du colloque de la SGQ pour tenir son conseil de généalogie le dimanche 11 septembre au pavillon Pollack-Desjardins de l’Université Laval. Les travaux de la journée ont principalement évolué autour de la nouvelle structure du Bureau québécois d’attestation de compétences en généalogie (BQACG) qui a été instaurée le 30 mai 2010. Par cette nouvelle structure, la fédération veut encourager les chercheurs en généalogie du Québec à s’affilier à une Société de généalogie et à faire reconnaître leurs différents degrés de compétences en déposant leurs travaux au comité du BQACG. Les trois niveaux de compétences sont : généalogiste de filiation agréé, généalogiste recherchiste agréé et maître généalogiste agréé. Avec le temps, la fédération espère attribuer plusieurs de ces attestations dans les quatre coins de la province et faire bénéficier toutes les sociétés de généalogie qui pourront ainsi utiliser les compétences reconnues de leurs membres afin de former la nouvelle génération de chercheurs en généalogie.

La SHLM tient à souligner que Mme Marie-Hélène Bourdeau, coordonnatrice à la SHLM, a présenté sa candidature au BQACG le 30 septembre dernier afin d’obtenir le premier niveau de compétence. L’auteur du présent article présentera sa candidature au même niveau de compétence en avril 2012. La reconnaissance de ces différents niveaux de maîtrise en généalogie est accessible à tous les généalogistes soucieux d’investir des énergies dans la recherche pour éventuellement transmettre leur savoir à des débutants.

Je vous présente ce mois-ci deux outils qui devraient vous aider dans vos recherches généalogiques. Le premier est nouveau ; il s’agit de L’Index des revues. En collaboration avec la Société généalogique canadienne-française et la Société de généalogie de Québec, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie propose une banque de données qui contient des articles d’intérêt généalogique provenant de plus de 500 revues canadiennes, américaines et européennes et dont les plus anciens remontent à 1940. La recherche peut se faire par auteur, titre, sujet ou nom de la revue. Le résultat de la recherche est une fiche d’article qui vous donne les coordonnées complètes de la revue et l’endroit où la lire. La SHLM possède certains de ces périodiques ; n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne ou à venir nous rencontrer.

Le deuxième outil n’est pas nouveau, mais a été complètement amélioré. La base de données Avis de décès de la FQSG vous donne accès à plus de 740 000 fiches provenant de plus de 300 sources. La recherche se fait par nom et prénom, nom des parents, dates de décès ou le titre du journal dans lequel fut publié l’avis de décès. Le résultat est une transcription complète de la notice nécrologique, incluant la photo s’il y a lieu.

Ces deux outils sont disponibles sur le site de la FQSG (www.federationgenealogie.qc.ca).

Vous devez être membre d’une société de généalogie affiliée à la FQSG (comme la SHLM) pour y avoir accès. Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien « inscrivez-vous ! » et répondez aux questions du formulaire et sans oublier d’indiquer votre numéro de membre de la SHLM. Nous devrons par la suite valider votre inscription et vous faire parvenir votre mot de passe.

Bonnes recherches !

Le conférencier fera rapport de ses plus récentes recherches dans les Archives de La Havane à Cuba, ville où est mort notre héros national : Pierre Lemoyne d’Iberville. Sa sépulture est inscrite dans les registres de la cathédrale de La Havane, le même jour que le gouverneur et capitaine général de l’île de Cuba : Don Pedro Alvarez de Villarin, tous deux morts mystérieusement le même jour. Est-ce un complot britannique d’empoisonnement ou suite à une épidémie de fièvre jaune ? Pourquoi d’Iberville est-il à Cuba en l’année 1706 et qui est ce second personnage mort à La Havane en 1710 sous le nom de Moin de Berbila ?

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Cécile Beaudin

Jean Beaudin

Gaétan Bourdages

Marie-Hélène Bourdeau

Stéphane Tremblay

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, septembre 2011

18 octobre 2011

Marcel Lussier

Pierre Lemoyne d’Iberville

Le conférencier fera rapport de ses plus récentes recherches dans les Archives de La Havane de Cuba, ville où est mort notre héros national : ‘Pierre le Moyne d’Iberville’ Sa sépulture est inscrite dans les registres de la cathédrale de La Havane, le même jour que celle du gouverneur et capitaine général de l’île de Cuba : ‘Don Pedro Alvarez de Villarin’, tous deux morts mystérieusement le même jour. Est-ce un complot britannique d’empoisonnement ou suite à une épidémie de fièvre jaune ? Pourquoi d’Iberville est-il à Cuba en l’année 1706 et qui est ce second personnage mort à La Havane en 1710 sous le nom de Moin de Berbila ?

15 novembre 2011

Michel Barbeau

Morts accidentelles et violentes sous le régime français

En Nouvelle-France, les causes de décès furent multiples. À part les épidémies et les autres maladies non épidémiques, les habitants furent victimes de morts accidentelles et violentes. Plus de 2 000 colons périrent de manières accidentelles ou violentes. Dans cette conférence, nous allons aborder ces différentes causes de décès : noyade, naufrage, guerre, incendie, accidents de toute nature, duel, meurtre et exécution.

17 janvier 2012

Louise Chevrier

Marguerite, première partie des chroniques de Chambly

Les chroniques de Chambly se veulent une vaste fresque de la bourgeoisie canadienne-française à l’époque du Bas-Canada. Qui étaient ces gens qui vivaient à Chambly autrefois, familles nobles et bourgeoises, médecins, notaires, marchands, curés, riches habitants et autres notables ? Comment vivaient-ils ? Quel genre d’instruction ces notables ont-ils reçu ? Sont-ils cultivés ? À quoi occupent-ils leurs loisirs ? Pour répondre à toutes ces questions, Louise Chevrier a épluché les sources premières de l’histoire : registres de paroisse, archives notariales, journaux et autres documents

21 février 2012

Michel Prévost

Jos Montferrand, roi des forêts de l’Outaouais ou pilier de tavernes ?

Homme robuste, mesurant près de deux mètres, Montferrand sera tour à tour bûcheron, contremaître, draveur, cageux et véritable modèle de fierté pour les francophones. Malheureusement, il a parfois mauvaise réputation et certains le considèrent comme un pilier de tavernes. Venez démystifier Montferrand et découvrir les différentes facettes de ce personnage fascinant de notre histoire.

17 avril 2012

André Raizenne-Quesnel

L’affaire Raizenne

Cette conférence présentera un vidéo d’environ 50 minutes qui relate l’histoire des 150 massacres commis par les canadiens-français dans les années 1700 en Nouvelle-Angleterre, spécialement celui de Deerfield au Massachusetts. On couvrira la prise de captifs par les Amérindiens, leur longue marche vers le Canada, leur captivité, leur changement de culture et de religion, à Montréal et à Oka et leurs descendants jusqu’à nos jours.

15 mai 2012

Michel Létourneau

Châteauguay et sa rivière

Lorsque le marchand de fourrures Charles Le Moyne prit possession de la seigneurie en 1673, son objectif était d’établir un comptoir de traite fortifié sur l’île St-Bernard et de profiter de la rivière de Châteauguay, utilisée par les Amérindiens depuis des millénaires. Des colons s’établirent ensuite dans la région, puis la rivière de Châteauguay deviendra jusqu’à la Conquête une véritable « autoroute » de transport du bois coupé. L’avènement du chemin de fer et des bateaux à vapeur permettra aux vacanciers de Montréal de découvrir la rivière et ses attraits récréatifs

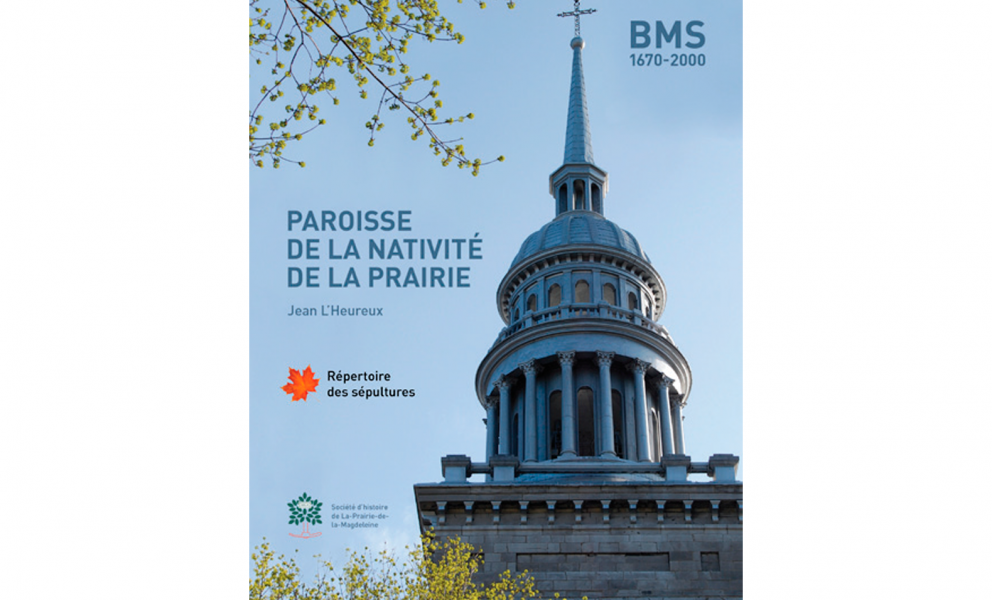

L’église de la Nativité de la Vierge Marie à La Prairie souligne cette année son 170e anniversaire. L’enclos paroissial situé à l’arrière de la bâtisse et soutenu par un mur de pierre, résulte de la superposition de trois cimetières depuis 1689. L’ensemble, incluant la crypte de l’église actuelle, renferme plus de 11 000 sépultures dont la présence n’est indiquée par aucune épitaphe ou monument.

Ces morts sont pourtant les ancêtres de plusieurs milliers de citoyens de notre région et méritent qu’on souligne leur existence. Voilà pourquoi la Société d’histoire de La Prairiede- la-Magdeleine, en collaboration avec le ministère de la Culture des Communications et de la Condition féminine, souhaite installer dans la crypte de l’église un panneau d’interprétation rappelant au public visiteur l’histoire des cimetières de la Nativité.

Afin de financer en partie ce projet, la Société d’histoire offrira le 20 septembre prochain à 19 h 30, en l’église de la Nativité une conférence racontant l’histoire des trois églises (1687 une première église de bois, 1705 une première église de pierre et 1841 l’église actuelle) et de leurs cimetières.

Exceptionnellement le coût d’entrée est de 10 $ par personne. Les billets sont disponibles aux endroits suivants : presbytère de la Nativité, au local de la Société d’histoire ainsi qu’au Service des loisirs de La Prairie.

Invitez vos parents et amis !

Nos ancêtres ne méritent-ils pas ce modeste hommage ?

Menu du souper-bénéfice

Hors d’oeuvre assortis, crudités de saison et trempette maison (centre de table)

Variété de deux fromages du terroir et cheddar québécois et ses garnitures du moment

Une sélection de trois salades :

Salade César et ses garnitures classiques

Salade grecque aux fines herbes

Salade de penne et son pesto de roquette

Mélange de cinq légumes de saison au beurre

Pomme de terre parisienne à la provençale

Maïs en épi

Viande de porc (méchoui)

Dessert : verrine de panna cotta à l’érable et son «crumble» au caramel d’érable

Coût du billet :

35 $ par personne, les billets sont disponibles au local de la

SHLM.

Le 7 octobre est la date limite pour l’achat des billets.

Hélas l’été s’étire mais s’achève tout de même et il faut déjà songer à reprendre le boulot. Pour la rentrée nous proposons à nos membres deux activités marquantes : d’abord la conférence du 20 septembre à l’église de la Nativité et le souper bénéfice du 15 octobre avec une formule complètement repensée. Vous trouverez les détails de ces deux activités à la page 4 de ce bulletin.

Certes la conférence et le souper bénéfice sont d’abord destinés à nos membres, mais il est clair que vos parents et amis sont les bienvenus.

Le poste vacant au sein de notre C.A. est maintenant comblé suite à la nomination de Mme Linda Belleau cma-mba qui agira à titre de trésorière. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Mme Belleau.

Le C.A. de la SHLM a également nommé Mme Elizabeth Dorman à titre de responsable de la vente de livres usagés pour la saison 2011-2012. Cela signifie que vous pourrez sous peu faire don de vos livres encore en bon état et que toute personne intéressée à se joindre au groupe de travail sera reçue avec joie. La boîte pour recevoir vos livres est déjà en place à la bibliothèque municipale, vous pouvez également les déposer au local de la SHLM les mardis, mercredis et jeudis.

Afin de souligner le 170e anniversaire de l’église actuelle, la conférence portera sur l’histoire des églises de la Nativité de La Prairie. Des cartes et plans, ainsi que de nombreuses illustrations, permettront aux auditeurs de mieux comprendre l’évolution du périmètre qui a logé successivement une première église de bois, une première église de pierre ainsi que l’église actuelle, en plus des cimetières. Vous pourrez également voir plusieurs pièces d’orfèvrerie tirées de la collection de la paroisse. Une visite guidée de la crypte complètera la soirée.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, juin 2011

Depuis plusieurs mois, les membres du conseil d’administration ont multiplié les efforts afin de vous offrir, ainsi qu’au grand public, des activités estivales qui devraient vous inciter à venir faire un tour dans le Vieux La Prairie. Comme vous pouvez le constater dans les lignes qui suivent, il y en aura pour tous les goûts :

- Dans le cadre des célébrations entourant le 175e anniversaire du premier chemin de fer au Canada, nous vous proposons, en collaboration avec Exporail le Musée ferroviaire canadien, une exposition sur les métiers du rail.

- Le 22 juillet à 19 h 30 au complexe Saint-Laurent, conférence donnée par M. Stéphane Tremblay sur le premier chemin de fer au Canada.

- Venez expérimenter un parcours de géocaching en petit groupe ou en famille.

- Nos guides sont disponibles du mardi au dimanche à 10 h et à 14 h pour des visites guidées du Vieux La Prairie.

- Les vendredis 29 juillet, 5 et 12 août ne manquez pas une des représentations de l’activité théâtrale très courue, Marcher dans l’ombre du passé.

- Août sera le mois de l’archéologie avec L’archéo, j’en mange ! Venez observer des artefacts recueillis lors des nombreuses campagnes de fouilles archéologiques dans le Vieux La Prairie.

- Le 20 septembre à 19 h 30 à l’église de la Nativité, conférence sur les églises de La Prairie afin de souligner le 170e anniversaire de l’église actuelle.

À n’en pas douter, l’été sera beau et chaud dans le Vieux La Prairie.

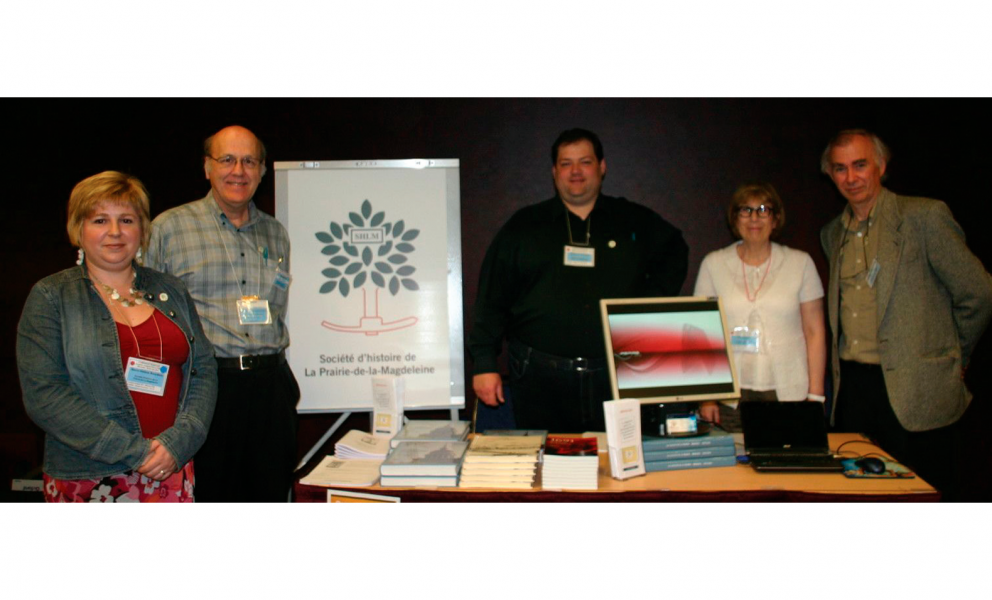

Du 20 au 22 mai dernier avait lieu à Montréal le premier congrès sur l’Amérique française organisé conjointement par la Fédération Histoire Québec, la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie et la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.

Pendant trois jours, ce congrès a su offrir une foule d’activités autour du thème de l’histoire de la francophonie en Amérique. Sept membres de la SHLM y représentaient notre organisme à divers titres. Outre la participation aux assemblées générales respectives des deux fédérations québécoises, de nombreuses conférences et activités étaient proposées aux congressistes. Voici, en quelques lignes, le résumé de trois d’entre elles :

« Évangéline, héroïne québécoise », conférence de M. Joseph-Yvon Thériault, professeur de sociologie à l’université du Québec à Montréal.

Par Marie-Hélène Bourdeau

Lors de cette conférence, M. Thériault expliqua comment trois groupes culturels différents se sont appropriés ce poème de quatre-vingt pages écrit en 1847 par Henry Wadsworth Longfellow. Le poème original racontait l’histoire d’Évangéline et de Gabriel, séparés lors de la déportation des Acadiens. Par la suite, Évangéline va voyager à travers les États-Unis, à la recherche de son amoureux, pour finalement s’établir à Philadelphie. C’est là qu’elle retrouvera Gabriel qui mourra dans ses bras. Évangéline décèdera au même endroit quelques années plus tard. Les Américains furent les premiers à s’approprier le poème et les personnages et firent d’Évangéline un des poèmes les plus vendus de tous les temps. Par la suite, les Acadiens réclamèrent cette histoire comme étant la leur. Dans la version acadienne, Évangéline et Gabriel se retrouvent et meurent en Acadie. Finalement, les Cajuns de Louisiane se sont aussi identifiés aux héros de cette histoire. Un auteur a repris l’histoire en se basant sur un couple ayant réellement existé, renommant les personnages et terminant leur histoire tragique en Louisiane.

« Les Canadiens-français et la guerre de Sécession » conférence de M. Jean Lamarre, professeur titulaire au département d’histoire de l’université de Kingston (Ontario).

Par Jean L’Heureux

J’ai eu l’occasion de participer à un fascinant atelier portant sur un sujet méconnu du public : la participation des Canadiens-français à la Guerre de Sécession entre 1860 et 1865. Ces derniers ont représenté environ 1,3 % des effectifs de l’armée du Nord (Union) soit 15 000 soldats. La motivation des Canadiens-français qui s’enrôlaient dans l’armée de l’Union était essentiellement d’ordre économique : le Nord avait besoin de soldats et la solde était bonne. Nos compatriotes ont cependant acquis une réputation peu enviable : celle d’avoir obtenu le plus haut taux de désertion, surtout vers la fin de la guerre alors que les combats étaient des plus meurtriers. Ces désertions en grand nombre peuvent s’expliquer par le fait que les Canadiens-français se battaient pour défendre une cause qui n’était pas la leur.

Excursion à la maison Saint-Gabriel

Par Stéphane Tremblay

Le dimanche 22 mai, après la messe à la basilique Notre-Dame, je me suis rendu avec une vingtaine d’autres congressistes à la ferme Saint-Gabriel pour notre excursion de l’après-midi. Située en plein coeur du quartier Pointe-Saint-Charles, la maison Saint-Gabriel est tout ce qui reste de l’immense domaine agricole qui s’étendait jadis du pont Champlain au pont Victoria et qui avait été, en 1688, concédé à Marguerite Bourgeoys et aux soeurs de la Congrégation de Notre-Dame par le sieur de Maisonneuve. Arrivée à Ville-Marie avec la Grande Recrue de 1653, Marguerite Bourgeoys voulait enseigner aux petites Amérindiennes et aux enfants des colons. Après avoir fait l’école dans une étable de la rue Saint-Paul, Marguerite Bourgeois se fit concéder la terre de François Leber, qui ira s’établir à La Prairie par la suite, et sa maison de ferme qui, en plus d’accueillir les soeurs de la Congrégation de Notre- Dame, servira aussi à loger les Filles du Roy entre 1668 et 1673. La maison Saint-Gabriel est devenue un musée en 1966 et sa mission est de décrire les conditions de vie des colons en Nouvelle- France à la fin du 17e siècle. Une visite à ne pas manquer pour tous les amateurs d’histoire.

Une maison menacée ?

La maison et la terre sises au 2825, chemin de Saint- Jean ont récemment été vendues. La demeure de briques moulées en panneresse aurait été construite vers 1850. On notera sur la photo ci-jointe le toit à larmiers recouvert de tuiles métalliques imbriquées et les briques posées en soldats sur les linteaux. L’acheteur, qui est un promoteur immobilier, devant se soumettre aux nouveaux règlements concernant les installations sanitaires, pourrait éventuellement être tenté de démolir la demeure puisqu’il n’a pas l’intention de l’habiter. Voilà un dossier à suivre de près.

Le club nautique de La Prairie

M. Marcel Moussette, archéologue, nous a transmis ce petit texte qui lui a été envoyé par son ami l’historien Jean Provencher.

« Le bal masqué de samedi soir au club nautique de Laprairie a été couronné d’un succès sans précédent. Une foule d’étrangers, parés des costumes les plus sélects et de meilleur goût, y ont pris part. C’était merveille de voir tous ces jolis couples se dessiner à travers les parures éclatantes de la salle du club. L’orchestre Ratto avait été chargé de la partie musicale. Il a servi les danseurs à souhait, et charmé les oreilles des nombreux spectateurs. À minuit, eut lieu le grand Cake Walk, puis les masques tombèrent à la grande hilarité des assistants qui ne s’étaient pas reconnus sous leur déguisement. Bref, la soirée a été des plus charmantes, ce qui fait honneur aux organisateurs de cette jolie fête. Le club nautique de Laprairie, fondé en 1875, est le plus ancien club de ce genre dans les alentours de Montréal et a fait beaucoup de bien au village de Laprairie. »

La Patrie, 25 juillet 1898

Autour de 1900, un peu avant, un peu après, le Cake Walk était très à la mode à Montréal et à Québec.

Sacrés pigeons !

Au cours du printemps, une firme spécialisée a dû intervenir dans le lanterneau le plus élevé du clocher de l’église de la Nativité afin de refaire le grillage qui empêche les pigeons de s’y installer. Le clocher renferme depuis plusieurs années des antennes servant à la transmission des appels par téléphones portables ; on aura facilement compris que, dans le clocher, les fientes et les télécommunications ne font pas bon ménage.

La qualité de l’eau… au club nautique

Le texte suivant, tiré du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de La Prairie du 8 juin 1896, nous permet de soupçonner que si la fête menait bon train au club nautique, on ne s’y baignait pas dans une eau très propre. Autre temps, autres préoccupations !

« Joseph A. Beaudry inspecteur du conseil d’hygiène de la Province de Québec déclare que l’aqueduc qui fournit l’eau à la population du village est dans de très mauvaises conditions sanitaires. Le conseil considère que ce rapport est exagéré mais décide d’y voir. M. le Dr Brisson suggère qu’il serait très opportun d’avoir un dépotoir pour déposer tous les vidanges et saletés et propose secondé par M. Bourassa il est résolu unanimement que ce dépotoire soit situé et établi à l’extrémité sud ouest de la rue (?). Il est aussi question de faire creuser une espèce de fossé sur l’ancien quai de l’Aigle (ce quai était situé vis-à-vis l’actuelle rue Saint-Henri, donc en amont du club nautique) afin que les égouts qui se déchargent en haut de ce quai puissent être emportés plus facilement. » […]

Bonne baignade !

Vente de livres usagés

Mise en place par un noyau de fidèles bénévoles, notre vente annuelle de livres usagés, d’une durée de trois jours, a connu cette année encore, un énorme succès. Les fonds recueillis serviront à la réalisation de divers projets au sein de notre organisme. Merci à tous les acheteurs de livres ainsi qu’à l’équipe du tonnerre qui a oeuvré durant des mois afin d’assurer le succès de cette activité. Nous vous disons, à l’an prochain !

Bénévolat étudiant

Durant le mois d’avril, deux étudiants de l’école de La Magdeleine ont donné chacun douze heures de bénévolat à la SHLM dans le cadre de leur projet personnel d’implication communautaire. Ils ont travaillé à indexer quatorze périodiques dans le logiciel Bibliotek. Grâce à leur travail, le contenu en histoire et en généalogie de ces périodiques, tout comme pour les livres, sera accessible via une recherche dans le logiciel Bibliotek. Durant l’été, nos guides étudiants termineront le travail.

Guides étudiants

Grâce à une subvention d’Emploi été Canada la SHLM profitera des services de trois guides étudiants au cours de l’été qui vient. Ce sont Stéphanie Guérin, Marie-Pier Davies et Charles-Éric Saint-Louis Dupuis. Nous leur souhaitons un bien bel été.

Nouveaux membres

La SHLM est fière de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres :

444 René Demers

445 Alain Poupart

448 Yves L’Heureux

450 Colette Surprenant

451 Ginette L’Écuyer-Plante

452 Michel Plante

453 Juliette Montreuil

454 Ann Johnson Anderson

455 Alexandre Saint-Onge Perron

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Marie-Hélène Bourdeau

Jean L’Heureux

Stéphane Tremblay

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.laprairie-shlm.com

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, mai 2011

Le 15 mai prochain à 14 h, aura lieu le lancement de la première édition en quatre volumes des répertoires de baptêmes, mariages et sépultures de la Nativité de La Prairie. L’évènement se déroulera à l’étage du 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie.

Cette édition est principalement due au travail acharné de M. Jean L’Heureux, un généalogiste de grande expérience.

Tous les membres de la SHLM sont invités à se joindre à ce grand moment de la vie de notre Société.

Nous vous prions de confirmer votre présence auprès de notre coordonnatrice, Mme Marie-Hélène Bourdeau, au 450-659-1393 ou, par courriel : [email protected]

Les recherches généalogiques sont passionnantes et souvent pleines d’aventures et de situations imprévues. Comme on ne choisit pas ses ancêtres, il arrive que l’on fasse à l’occasion des découvertes étonnantes ou encore que l’on s’arrête sur des situations amusantes comme celles que nous présentons dans ces pages.

Ah la vache !

Par Gaétan Bourdages

Selon les registres paroissiaux, une tante, qui aura bientôt 92 ans, fut baptisée du nom de Marie Pauline Jacqueline. Or, il y a quelques années, je lui fis remarquer que, selon la coutume, elle aurait dû être prénommée Jacqueline et non Pauline comme ce fut le cas. Comme j’étais avide d’en savoir davantage, elle me fournit l’explication qui suit. Lorsque, au retour du baptême, ma marraine apprit à mon grand-père Gédéon que j’allais m’appeler Jacqueline, il eut la réaction suivante: « On a déjà une vache qui s’appelle Jacqueline, yé pas question que la p’tite porte ce nom-là, elle va s’appeler Pauline. » Nul n’osa contester la sentence.

Des années difficiles

Nos ancêtres ont connu des époques bien difficiles. Il y a un siècle, dans les campagnes québécoises, les mortalités à la naissance étaient fréquentes. Les enfants mort-nés étaient nombreux et, lorsque le médecin accoucheur devait choisir entre sauver la vie de la mère ou celle de l’enfant à naître, l’Église l’obligeait à préserver d’abord la vie de l’enfant.

Malgré cela, Trefflé Houle, mon arrière grand-père maternel, racontait en 1920 alors qu’il était âgé de 71 ans, qu’il avait eu 11 enfants et qu’il ne lui en restait plus que quatre vivants.

La demande en mariage

Le second mariage de mon arrière arrière-grand-père Octave eut lieu suite à des circonstances particulières. Âgé de 18 ans, son fils Gédéon lui demande la permission de se marier. Octave, son père, accepte à la condition qu’on respecte la coutume du temps qui voulait que le père du futur époux aille faire la grande demande au père de la future mariée. Octave se rend donc chez M. Ratté pour lui demander s’il consent à donner sa fille en mariage, mais sans préciser à qui elle est destinée. Le père Ratté accepte d’emblée, croyant que sa fille épousera le jeune Gédéon. Il demande ensuite à sa fille Annabella si elle accepte de se marier. Elle dit oui.

Octave, fier du quiproquo, part aussitôt rejoindre son fils Gédéon dans la voiture et lui fait comprendre que la fille et le père avaient dit oui mais que c’était pour lui, Octave, que la demande avait été faite : « J’ai fait la grande demande et elle a accepté de m’épouser, tu es jeune et tu vas avoir moins de misère que moi à t’en trouver une autre. » Gédéon attendit donc presque un an avant de marier sa première épouse.

Une décision irrévocable

Par Jean-Marc Garant

Dans un petit village de la Gaspésie de la fin du 19e siècle, Napoléon, le grand-père de la première femme de mon père devint veuf. Dans ce même village, une dame Adélina Babin, mère de deux jeunes enfants, était en deuil de son premier époux depuis seulement quelques semaines. La soeur de cette dernière qui travaillait dans une filature à Manchester, en Nouvelle- Angleterre, l’invita à venir la rejoindre afin de travailler dans la manufacture avec elle. On trouverait bien quelqu’un pour s’occuper des enfants.

Quelque temps plus tard, le père de Napoléon et celui d’Adélina se rencontrent sur le perron de l’église, après la messe du dimanche, et conviennent de se revoir pour discuter du mariage de leurs enfants respectifs. En fin d’aprèsmidi, les deux hommes se retrouvent donc dans le salon chez les Babin. On fait venir Adélina et son père lui dit : « Je te présente Napoléon Garant qui est veuf et demain matin tu le maries. » Adieu Manchester et ses filatures, ils se sont mariés le lundi matin. Ils vécurent heureux et eurent cinq enfants.

Les deux beaux-frères

Par Stéphane Tremblay

Mon arrière-grand-père, Napoléon Tremblay, a eu deux filles de son premier mariage avec Ozine Hébert : Maria-Anna-Lumina (née à Sainte- Cunégonde le 23 août 1882) et Marie-Ozia-Délia (née à Sainte-Cunégonde le 25 janvier 1884).

Suite à l’acquisition de sa terre à tabac (donation de l’oncle d’Ozine Hébert à Napoléon) en 1887, toute la famille déménage à Saint-Jacques-de- L’Achigan dans le comté de Montcalm en 1888.

Maria-Anna-Lumina épouse Horace Leroux, beurrier et cultivateur de Saint-Césaire, le 24 novembre 1903 à Saint-Jacques-de-L’Achigan où le couple s’établit.

Marie-Ozia-Délia épouse Adélmard Hogue (tailleur de la paroisse Sacré-Coeur de Montréal), le 14 janvier 1908 à Saint-Jacques-de-L’Achigan. Au recensement de 1911, le couple habite rue Plessis à Montréal dans la paroisse Sacré-Coeur. Les deux soeurs vont mourir dans la fleur de l’âge à quelques années d’intervalle : Maria- Anna-Lumina meurt à Saint-Jacques-de- l’Achigan le 18 juillet 1908 et sera inhumée au même endroit deux jours plus tard. Quant à Marie-Ozia-Délia, elle meurt à Montréal le 1er juin 1913 et sera inhumée à Saint-Jacques-de- L’Achigan le 4 juin.

Voici le point central de mon anecdote : les deux beaux-frères (Adélmard Hogue, le tailleur, et Horace Leroux, le cultivateur) se retrouvent veufs et, dans un élan nostalgique et ne voulant pas se perdre de vue, vont épouser successivement deux autres soeurs célibataires. C’est Horace qui donne la mesure en 1909 et Adhélmar suivra le pas en 1914.

Après 11 mois de veuvage, Horace Leroux épouse Juliette Dugas (fille de Joseph Dugas et de Valérie Morache) à Saint-Jacques-de-L’Achigan le 22 juin 1909. Après 7 mois de veuvage, Adélmard Hogue épouse Gabrielle Dugas (fille de Joseph Dugas et Valérie Morache) à Saint-Jacques-de- L’Achigan le 14 janvier 1914.

La veuve joyeuse

Par Marie-Hélène Bourdeau

Marie Madeleine Fiset est née vers 1671, probablement dans la région de L’Ange-Gardien. Elle épouse Étienne Boutin le 27 janvier 1687. Aucun enfant ne naîtra de cette union. Onze mois plus tard, le 27 novembre 1688, elle épouse Michel Bounilot ; ils auront une fille, Marie Madeleine. Le 16 juillet 1690, à Saint-Anne-de-Beaupré, elle épouse en 3e noce Mathurin Martineau dit Saintonge ; ils auront 6 enfants. En mai 1708, elle met au monde Marie Ursule, fille de Benoît Duhaut, avec qui elle n’est pas mariée.

Le 11 juin 1708, elle épouse Pierre Hély avec qui elle vivra jusqu’au 3 août 1711, jour de son décès. Elle aura une fille de ce mariage, Thérèse. Marie Madeleine Fiset était la troisième épouse de Pierre Hély, qui se mariera deux autres fois par la suite.

Marie Madeleine aura donc eu quatre époux et une enfant illégitime. Pierre Hély, son dernier mari, aura eu cinq épouses.

Frérot et soeurette

Le premier octobre 1823, à l’Immaculée-Conception de Trois-Rivières, se sont mariés Isidore Hélie et Angèle Hélie après avoir reçu de l’évêque une double dispense de consanguinité au deuxième degré ainsi que la dispense de la publication des trois bans. Le père d’Isidore était le frère du père d’Angèle et la mère d’Isidore était la soeur de la mère d’Angèle. Isidore et Angèle étaient donc des cousins germains qui avaient en commun quatre grands-parents au lieu de deux.

Le droit canon requiert une dispense de consanguinité pour les mariages entre parents de 4 degrés et moins. Les dispenses pour les liens aux 3e et 4e degrés sont accordées par les évêques ; les dispenses pour les liens au deuxième degré sont consenties par le pape ; les mariages entre deux personnes ayant un lien au 1er degré ou un lien en ligne directe sont interdits.

Il existe aussi des dispenses pour affinité. Lorsqu’un mariage a lieu, les parents d’un conjoint sont considérés comme le père et la mère de l’autre conjoint. Lors d’un remariage, les liens entre un individu et la famille du conjoint décédé sont identiques aux liens avec sa propre famille et une dispense pour affinité doit être obtenue. Pour ce qui est des parrains et marraines, ils sont considérés comme les parents de l’enfant, avec les liens qui s’ensuivent. L’affinité spirituelle signifie que l’un des deux époux, ou les deux époux, a déjà été avant ce mariage parrain ou marraine lors du baptême d’un enfant de l’un des deux époux dans un précédent mariage. Pour se marier ensemble, il leur faut alors obtenir une dispense pour affinité spirituelle.

Né plus tard !

Par Solange Lamarche

Tout généalogiste doit faire preuve de prudence en consultant les différentes banques de données. On y trouve parfois des erreurs cocasses comme celle qui suit : François Couturier est né le 11 et a été baptisé le 12 février 1789 à La Prairie. Il était issu du second mariage de François Couturier avec Marie Lachaîne qui avait eu lieu à Saint-Eustache en 1788. Or, dans la banque de données informatisées, on indique par erreur que François Couturier est le fils né du premier mariage de François Couturier et de Marie Lirette. Or Marie Lirette étant décédée à Pointe-Claire le 23 avril 1783, il est très peu probable qu’elle ait été la mère de François.

M. Gilles Lussier m’a raconté que, durant la décennie 1940 et peut-être avant, des hommes de La Prairie organisaient à chaque printemps, lors de la fête de Saint-Joseph, un pèlerinage à pied vers l’Oratoire. Bien que nous ignorions l’origine de cette randonnée annuelle ainsi que la date du dernier pèlerinage, la tradition mérite d’être soulignée.

Compte tenu du climat et de la distance, cette marche ne devait pas être de tout repos. Il fallait compter au moins 22 kilomètres, dont 10 km d’ici au pont Victoria, pour se rendre dans ce lieu de culte très fréquenté à l’époque et encore de nos jours. Si l’on considère qu’une troupe peu aguerrie à la marche progresse à environ 4 km/heure, compte tenu de la fatigue et de quelques arrêts, on devait marcher pendant près de sept heures avant d’arriver à destination. Afin d’assister à la première messe du matin, on s’obligeait à quitter La Prairie vers 22 ou 23 heures le 18 mars. Entre La Prairie et Saint-Lambert, quelques individus se joignaient au groupe en cours de route.

Mars étant un mois capricieux marqué par d’importants écarts de température, les conditions de marche n’étaient pas toujours idéales. À titre d’exemple, dans la nuit du 19 mars 1948 la température s’est maintenue autour de – 2º C alors qu’au cours de la journée il a fait 10º C et il est tombé 19,3 mm de pluie.

Malgré la longueur du parcours, il n’était nullement question d’apporter une collation à consommer en cours de route ; les règles en vigueur à l’époque exigeaient que tout communiant soit à jeun depuis minuit.

À destination, après la messe dédiée à Saint-Joseph, épuisé après cette longue nuit, on allait prendre un bon repas avant le retour à La Prairie. Les mieux entraînés revenaient à pied mais ils devaient être rares. Parents et amis ramenaient les autres en voiture.

Cette aventure collective témoigne d’un esprit de ferveur et d’une piété qui, pourtant répandus dans le Québec de l’époque, étaient rarement aussi manifestes chez la gent masculine.

À partir des Premières Nations qui peuplaient le territoire et leurs types d’habitations, les auditeurs prendront connaissance des premiers établissements européens, du type de construction employé, de l’adaptation au nouveau pays et des influences qui prévalaient à l’époque.

Il nous présentera une description des différents types d’architecture : l’habitation et les dépendances, l’architecture religieuse et conventuelle de même que celle de l’industrie et des fortifications. On fera aussi mention des premiers artisans et de leur provenance, de France ou d’ailleurs. Nous serons à même de vérifier l’apparition d’un type d’architecture unique en Amérique, la maison québécoise.

Éditeur

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Marie-Hélène Bourdeau

Jean-Marc Garant

Solange Lamarche

Stéphane Tremblay

Révision

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.