Au jour le jour, décembre 2013

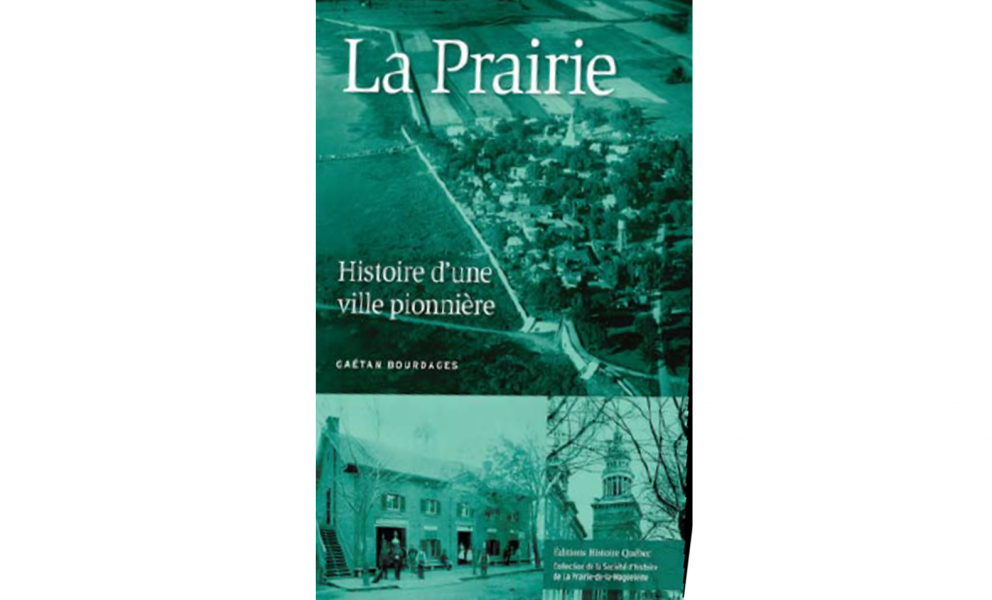

Voilà un cadeau original à des êtres chers : offrez La Prairie – Histoire d’une ville pionnière.

Composé de 19 chapitres, chacun traitant d’un thème différent, ce livre de 475 pages plaira à tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire d’une municipalité fondée en 1667.

30 $ en format papier et 20 $ en version ePub sur notre site internet.

Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs.

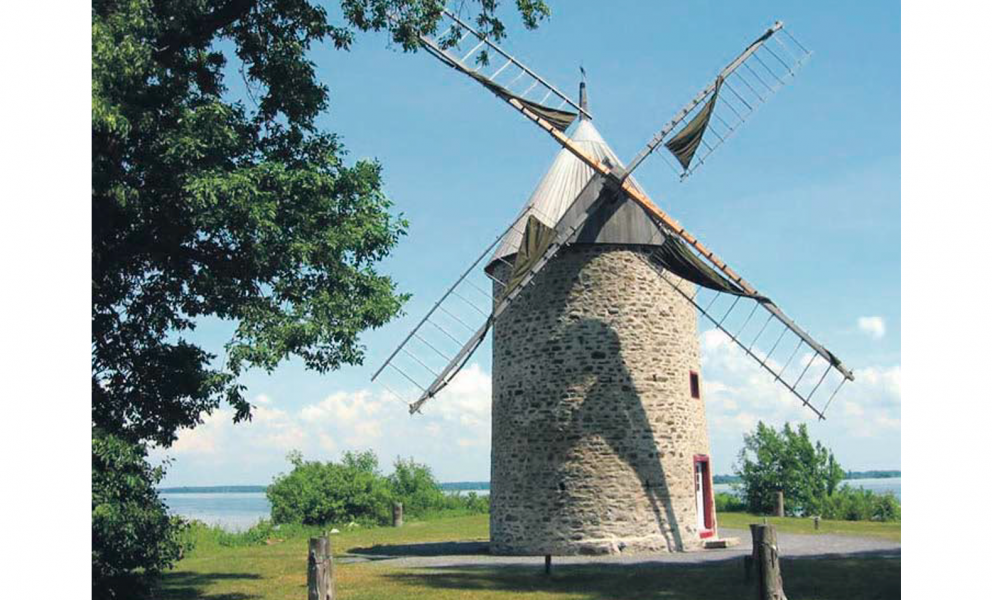

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de comprendre pourquoi Peter Schuyler, dans son récit de l’attaque du 11 août 1691 contre le fort de La Prairie, a situé le moulin à vent quelque part entre la rivière Saint-Jacques et la palissade de bois. Nous savons aujourd’hui que la tour de pierre était à l’opposé du fort, à plus de 700 mètres au sud-ouest.

D’entrée de jeu, convenons qu’à cause de l’importance de la structure et des coûts engendrés par sa construction, ainsi que du rendement très faible de ce type de moulin, il n’y eut qu’un seul moulin à tour de pierre à La Prairie. Il est également impensable qu’on ait songé à quelque époque que ce soit à défaire le moulin pierre par pierre pour le reconstruire à l’autre extrémité du village.

Gilles Deschênes affirme que le moulin à vent de La Prairie a été construit en 1670 en même temps que ceux des seigneuries de Chambly, de Sorel, de Repentigny, de Lachesnaye, de Lachine, de Charlesbourg, de Beauport et de la côte Saint-Jean à Québec.Quand le vent faisait tourner les moulins, p. 58Le contrat de construction demeurant introuvable, Yvon Lacroix dans Les origines de La Prairie (1667-1697) confirme cette date de construction : à l’automne 1671, lors du premier contrat de concession (avec le farinier Pierre Jarny), les Jésuites obligent le censitaire de faire moudre ses grains au moulin qu’ils ont fait bâtir.Les origines de La Prairie, 1667-1697, p. 141

Et l’auteur de préciser : Il se trouve sur le grand chemin qui va du fort à la rivière St-Jacques, lequel est à proximité du fleuve et sert de limite au domaine seigneurial. Puisqu’il s’agit d’un moulin à vent, le site choisi correspond probablement à un promontoire, lieu idéal pour une construction Ibidem, p. 142 de ce genre. Selon une note en bas de page du même auteur, des recherches archéologiques l’auraient situé à environ 1 500 pieds du fort, près du fleuve, vis-à-vis de la rue Saint-Ignace actuelle. Si le moulin avait été érigé entre la rivière et le fort, cela signifierait que les seigneurs jésuites auraient choisi de l’établir sur leur domaine, du côté nord-est du fort, un site moins exposé aux vents dominants.

D’autre part, l’historien Louis Lavallée assure que « Les Jésuites ont fait construire deux moulins sur le territoire de la seigneurie. Le premier, un moulin à vent, que les contrats de concession rédigés par Tissot en 1672 mentionnent, déjà, s’élève sur un petit promontoire dans la commune, à proximité du fort et du fleuve. »La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760, p. 88 ce qui situe le moulin de l’autre côté du fort, au sud-ouest, où il est davantage au vent. D’ailleurs la carte du village de La Prairie dressée par l’arpenteur Amable Gipoulou en 1788 situe clairement le moulin du côté sud-ouest du village. Si le moulin n’apparaît pas sur le plan du village de Laprairie établi par l’arpenteur Joseph Rielle en juillet 1861, c’est simplement parce que le moulin était situé à l’extérieur des limites du village.

Le second moulin dont fait mention M. Lavallée est un immense moulin à eau construit au printemps 1718 par les seigneurs jésuites à la côte Sainte-Catherine.

En cette époque troublée de la fin du 17e siècle, les moulins, solides structures de pierre, sont à certains endroits des lieux stratégiques qui servent également de postes d’observation ou de refuges en cas d’attaque. Le moulin de La Prairie n’échappait pas à la règle puisque, lors de l’attaque menée par les troupes de Peter Schuyler contre le fort de pieux au matin du 11 août 1691, le hollandais venu d’Albany raconte :

« […] We resolved to fall upon the Fort, by break of day went to prayers and marched towards Leprarie, and a mile on this side layd downe our baggage, marching over the Corne field till within a quarter a mile of the Fort, then marched along the water side till we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort, on our march we saw a fire upon the land, and as we approached neer the windmill, the fire was stirred three times to cause a flame, which we conceived to be their signe to the Forte, when we approached the Windmilne the miller called, fired and killed one of our Indians, and one of my Christians fired and killed him attempting a second shott, soe that his body hung half in and half out of the window. […] »

Le sieur de Bénac dans une lettre à Frontenac en date du 2 septembre 1691, confirme, à peu de choses près, le récit de Schuyler :

« […] Le Samedy 11 aout Les Ennemis se Coulesrent une heure avant le jour Le Long de laprairie du Costé de la petite rivière, et vinrent jusqu’au moulins, La Sentinelle, quy y estoit postée Cria quyvala, et sur ce quoi on repondoit point, tira criant aux armes et se sauva aussytot Dans Le moulin, Les Ennemis découverts Se jettent sur Le Corps de Garde quy estait entre Le moulin et Le fort et en chasserent Les habitans quy senfuirent en Desordre dans le fort. […] »

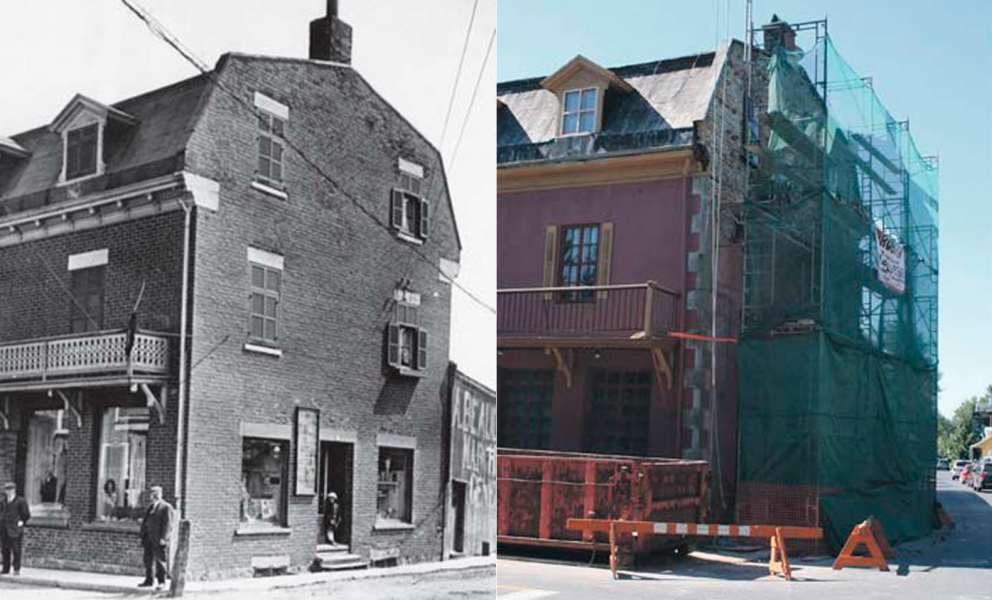

Au cours de l’automne dernier les nouveaux propriétaires de l’édifice portant les numéros d’immeuble 102, 104 et 106, rue Saint-Georges ont dû procéder à des travaux d’urgence, car le mur donnant sur la rue Saint-Ignace menaçait de s’effondrer. D’importantes remises à neuf ont également été effectuées à l’intérieur des deux logements situés à l’étage.

Cette maison a été construite en 1815 par Aimable Leclerc, forgeron. Entre 1850 et 1870, le bâtiment servait d’école normale pour les jeunes gens doués qui y étudiaient en préparation à leur tâche d’instituteurs. Le rez-de-chaussée a longtemps servi de magasin général.

Le 23 novembre dernier, M. Gaétan Bourdages, auteur du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière », a eu la possibilité d’aller présenter sa plus récente publication au Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Installé bien à la vue dans le stand de la Fédération Histoire Québec, M. Bourdages a eu le plaisir de rencontrer des dizaines de personnes très intéressantes. Cependant, compte tenu de la présence de plusieurs centaines de stands d’éditeurs et de l’attrait de nombreuses vedettes de la littérature québécoise, la concurrence était forte et, en conséquence, les ventes du nouveau livre sur La Prairie se sont avérées plutôt modestes.

Malgré tout, ce fut une expérience très enrichissante.

De Bénac et Schuyler, deux partis ennemis, s’entendent donc sur le fait que les attaquants longèrent la rivière Saint- Jacques pour atteindre d’abord le moulin qui se trouvait entre la rivière et le fort. Comment pouvait-il en être ainsi puisque les plans d’arpenteurs et les récits de nombreux témoins confirment que le moulin avait été construit du côté opposé, au sud-ouest du fort ?

Le sulpicien François Vachon de Belmont ne précise pas l’emplacement du moulin, il note simplement :

« […] ayant eu avis que les flamans devaient donner a la prairie mr decaliere y alla les habitans camperent d un cote du fort les soldas de lautre au nombre en tout de 1200 la debauche fut extreme en toute manière cepandant avant le jour 80 loups se glisserent par le fosse derriere le moulin tuerent la santinelle endormie […] »

Lahontan, dans une lettre datée du 10 novembre 1691, ne dit rien du moulin mais parle plutôt du corps de garde :

« On m’apprit que trois cens Anglais et deux cens Iroquois s’étaient approchés il y a deux mois de l’Isle de Montréal; que le gouverneur de cette Isle ayant fait passer quinze Compagnies de l’autre côté du Fleuve dans la Prairie de la Madelaine, pour les attendre de pied ferme, qu’un détachement de ce Parti ennemi avait surpris, à la faveur de la nuit, les sentinelles avancées, et que le corps ayant joint, ils donnèrent tête baissée avec tant d’intrépidité et de courage sur les Corps de Garde et sur le Camp dans un même tems, […] »

Ainsi, selon Schuyler, le meunier aurait été tué après avoir fait feu sur un « Indien ». Or, le meunier Laurent Frangé n’apparaît nulle part dans les registres des sépultures de La Prairie pour l’année 1691. Schuyler aurait-il conclu à tort que quiconque criant « qui va là » et faisant feu depuis le moulin devait nécessairement être le meunier ?

Compte tenu de la topographie et des techniques de raids à embuscades très à la mode à l’époque, il est tout à fait logique que les troupes de Schuyler aient longé la rive de la rivière Saint-Jacques La maison fortifiée pour atteindre le fort de La Prairie et surprendre les troupes françaises. Ce qui pose problème c’est que deux témoins attestent que le moulin était situé entre la rivière et le fort, soit à plus de 700 mètres de sa position réelle, en bordure de l’actuelle rue Saint-Henri.

Un chef militaire d’expérience aurait sans doute divisé ses troupes en deux contingents afin d’attaquer le fort de deux côtés à la fois. La brigade venant du côté sud-ouest se serait effectivement heurtée au moulin à vent avant d’atteindre le fort situé à 250 mètres. L’autre troupe arrivant du côté de la rivière aurait d’abord dû franchir le « corps de garde » qui était peut-être la petite maison fortifiée :

« Construite vers 1688, cette petite maison mesurait environ 25 pieds X 38 pieds et était surmontée d’une énorme cheminée centrale en pierre; un toit à quatre versants en croupe la coiffait. C’était une maison d’habitation qu’on pouvait transformer en redoute sitôt qu’un danger se présentait ; de lourds contrevents fermaient les ouvertures et des meurtrières étaient percées au niveau des combles, de sorte qu’on pouvait y tirer sur l’ennemi. »Michel Létourneau, Le Bastion, Volume 2, no 1, juin 1983, page 21.

« Quant à la maison en pierre qu’on a prise et donnée pour le Fort de La Prairie, il est certain qu’elle est bien ancienne, et les meurtrières qu’on y voit dans les mansardes donnent raison de croire qu’elle a été bâtie dans un but militaire ; cependant elle n’a jamais été ni le Fort ni dans le Fort. Elle pourrait être une Redoute destinée à défendre le Fort, comme le moulin à vent construit au sud du Fort devait en être une autre. »Journal La Minerve du 20 mai 1882.

La maison fortifiée était bien située à près de 80 pas (environ 50 mètres) du fort (we came to the Windmilne within 80 paces of the Fort), sur la rue du Boulevard près de l’extrémité de la rue Sainte-Marie.

Voilà qui nous permet d’avancer l’hypothèse suivante; bien que cela n’apparaisse pas dans son récit, Schuyler aurait attaqué le fort à la fois par le nord-est et par le sud-ouest, se heurtant d’un côté à la maison fortifiée et de l’autre au moulin à vent. Ayant sans doute rédigé sa description des événements plusieurs années après les faits et peu familier avec le site de La Prairie, il aurait confondu les deux assauts et les deux bâtiments.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, novembre 2013

Notre comité chargé de la vente de livres usagés a repris ses activités. Vous pouvez déposer vos livres au local de la SHLM les mardis, mercredis et jeudis entre 10 h et 17 h.

Une boîte de dépôt est également disponible à l’entrée de la bibliothèque Léo-Lecavalier.

Nous vous prions de ne pas déposer d’encyclopédies ou de livres en mauvais état.

N.D.L.R. Merci à M. Antonio Tavares pour sa généreuse collaboration à cet article.

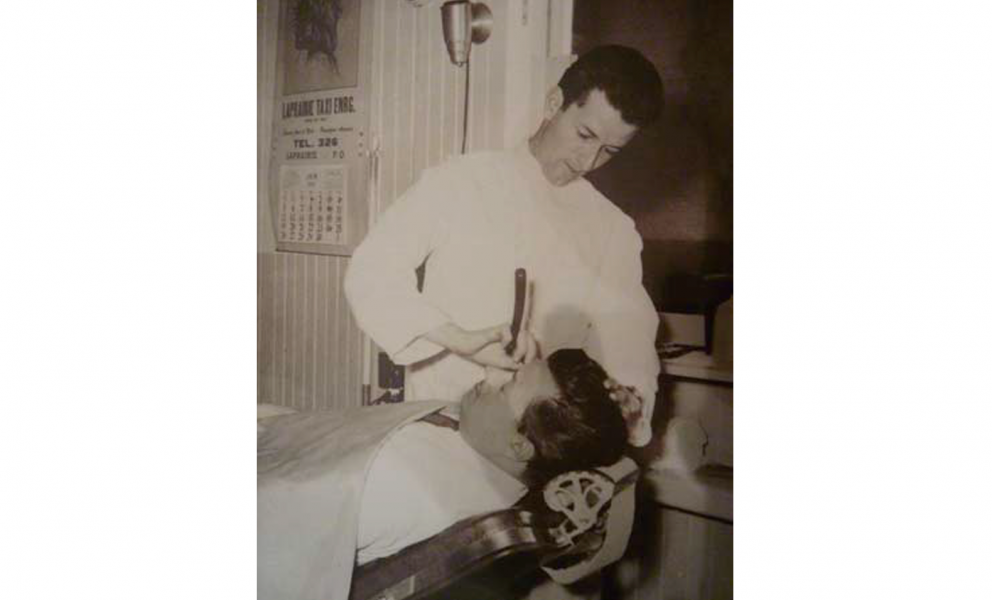

Originaire de Sainte-Perpétue près de Drummondville, au début de la décennie 1950, Roger Lupien travaillait dans la construction à Montréal. À l’époque, le travail de journalier était peu mécanisé et il fallait trimer dur pour gagner de maigres salaires, surtout quand on était sur le « moineauSolide boîte de bois munie d’un long manche qui servait à transporter les briques ou le mortier. Il fallait beaucoup de force et d’endurance pour grimper dans les échelles avec un tel poids sur l’épaule. L’usage du moineau était une tâche très difficile et dangereuse pour les travailleurs de la construction. ». Soucieuse de son avenir, une personne de son entourage lui suggéra d’adopter un métier plus payant et moins exigeant physiquement. C’est alors que le jeune Lupien résolut de s’initier au métier de barbier chez un barbier de la rue Saint-Laurent à Montréal.

Ayant à peine complété sa formation, en juillet 1953, il ouvre un salon de barbier dans une pièce qui avait servi jusqu’alors de boudoir dans la maison de M. William Ayotte située sur la rue Saint-Georges. Sise près de l’ancien bureau de poste, cette maison a été plus tard achetée et démolie par l’entreprise de produits alimentaires Rose et Laflamme. La coupe de cheveux coûtait 0,40 $ et le loyer mensuel 35,00 $.

Peu avant l’ouverture de ce premier salon, l’ancien barbier et photographe Victor Lamarre lui avait proposé de lui vendre son vieux matériel, dont une magnifique chaise de bois. M. Lupien déclina l’offre, préférant démarrer son entreprise avec du matériel neuf.

En mai 1954, de retour de son voyage de noces, le jeune barbier déménage son salon au 235, rue Sainte-Marie, dans un édifice appartenant à monsieur Bourdon face à l’hôtel Tourist. Ce nouveau salon était situé à quelques enjambées de l’ancien salon de barbier de Roger Papy, dans un bâtiment très étroit à deux étages, et dont la partie arrière était habitée par la famille de M. Montpetit. M. Papy se préoccupait peu de la propreté de son commerce et, après quelques années d’existence, les services de santé n’eurent d’autre choix que de l’obliger à fermer son salon.

Séance du conseil municipal du 2 avril 1951

Le secrétaire-trésorier donne lecture de l’ordonnance adressée à monsieur Roger Papy concernant le salon de coiffure qu’il opère.

En 1966, la municipalité exproprie le 235, rue Sainte-Marie qui est démoli pour céder la place à un stationnement.

Séance du conseil municipal du 18 octobre 1967

« En ce qui concerne le projet d’établissement d’un terrain pour fi ns de stationnement, rue Ste-Marie, le greffier donne communication d’une offre de Mme Valéda Spénard de louer le terrain adjacent à sa propriété pour une année au prix de $800.00, d’une offre de monsieur Domina Potvin de vendre à la Ville l’emplacement de l’ancien magasin Arthur PotvinÉdifice aujourd’hui occupé par le restaurant Le Vieux Fort. , y compris magasin, cour, hangar et autres bâtiments pour le prix de $38,000.00, et d’une offre de Mme E.B. Normandin de vendre à la Ville sa propriété située à 231, 233 et 235 rue Ste-Marie au prix de $12,000.00. »

Nonobstant ces propositions, « L’échevin Gérard Péladeau donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pourvoyant à l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation de l’immeuble portant les numéros Partie 105, Partie 107 et le numéro 109 du cadastre du Village de Laprairie, pour servir à l’établissement d’un terrain de stationnement, comprenant l’exécution de travaux de pavage et d’aménagement dudit terrain et travaux connexes et à rencontrer la perte sur la vente d’obligations à être émises et les autres dépenses contingentes en rapport avec ledit règlement, ainsi qu’à emprunter au moyen d’une émission d’obligations la somme approximative de $20,000.00 pour les fins dudit règlement. »

M. Lupien se voit donc forcé de déménager à nouveau son commerce. Il se transporte plus au sud-ouest sur la rue Sainte-Marie, dans un bâtiment qui abrite déjà le restaurant de madame Morand. Hélas, dans la soirée du 23 décembre 1969, un terrible incendie, causé par de l’huile de cuisson, rase l’édifice. Lors de cet incendie, une fillette d’une dizaine d’années subira de très graves brûlures. Le beau-frère du barbier, ainsi que Jean Desautels, son beau-père, réussiront à sauver des flammes l’enseigne de barbier qui trône encore aujourd’hui devant le 581, de la rue Saint-Paul.

À peu près disparu du paysage commercial actuel, le pôle bleu, blanc et rouge des barbiers a des origines très anciennes. Les chirurgiens-barbiers pratiquèrent des saignées pendant longtemps. Le patient tenait dans sa main droite un bâton autour duquel on enroulait une bande de tissu, ce qui permettait de maintenir le bras à l’horizontale et facilitait la saignée. Ceci explique que les bandes blanches symbolisent les bandages et les rouges, la couleur du sang lors des saignées. Avec le temps, l’enseigne tricolore est devenue un outil commun à toutes les boutiques de barbiers, et a contribué à identifier facilement l’endroit.

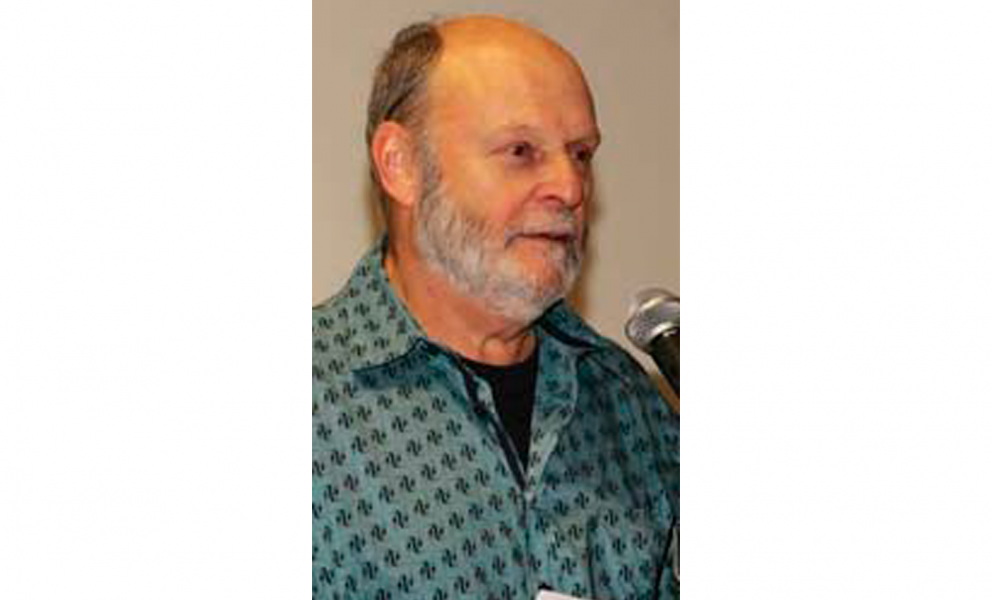

À l’occasion de son souper annuel du 26 octobre dernier, la SHLM a désigné M. Robert Mailhot à titre de membre honoré pour l’année 2013. À travers ses compétences et sa grande disponibilité, M. Robert Mailhot a rendu d’importants services à notre organisme en s’assurant, durant de nombreuses années, du bon fonctionnement de notre parc informatique. Merci et félicitations au récipiendaire.

Les photos du souper annuel sont disponibles à l’adresse suivante : https://picasaweb.google.com/shlm.laprairie/SHLM_41e

Du 23 au 30 novembre prochain, le Club de généalogie de la SHLM participera de façon active à la semaine de la généalogie. Afin d’intéresser les adolescents aux éléments de la généalogie, les 25 et 26 novembre, quelques membres du Club visiteront deux établissements scolaires de la région, soit l’école secondaire La Magdeleine de La Prairie et le Collège Charles-Lemoyne de Sainte-Catherine. De 18 h à 21 h, les 25, 26 et 28 novembre, nous ouvrirons nos portes aux étudiants afin de leur permettre de participer au concours « Cap sur mes ancêtres » de la Semaine nationale de la généalogie. L’objectif du concours est de les amener à la SHLM et de leur permettre de reconstituer quatre générations de leur arbre généalogique avec l’aide de nos bénévoles et des banques de données disponibles.

Soucieux de bien loger sa jeune famille, M. Lupien avait, en février 1966, acheté pour 500,00 $, une solide maison qui devait être détruite pour permettre la construction de voies d’accès au pont Champlain. Le transport de la maison, l’excavation et les fondations coûtèrent au total 2 200,00 $ au nouveau propriétaire. Après l’avoir séparée de son garage, la maison fut transportée par M. Potvin via l’autoroute 132 et la rue Saint-Henri pour être installée au 581, rue Saint-Paul. Cet emplacement était le seul disponible dans le périmètre de ce qui fut durant plusieurs décennies un ancien cimetière protestant. Est-il utile de préciser que le docteur Lavallée s’était assuré de faire exhumer tous les restes humains avant qu’on y construise des maisons.

Père de cinq enfants au moment de l’incendie de la rue Sainte-Marie, M. Lupien se voyait donc obligé de s’installer ailleurs afin de continuer à gagner sa vie. Ayant tout perdu dans les flammes et aucun autre emplacement n’étant disponible sur la rue Sainte-Marie, Roger Lupien souhaite poursuivre son métier dans le salon de la maison familiale rue Saint-Paul. Or, les règlements municipaux de l’époque interdisent une telle pratique. Les voisins acceptent donc de signer une pétition réclamant que le conseil de ville autorise l’ouverture du salon de barbier dans la résidence de ce dernier. Avec l’appui du maire et de plusieurs conseillers, l’affaire connut un dénouement heureux.

Séance du conseil du 5 janvier 1970

« Il est donné communication d’une lettre de monsieur Roger Lupien formulant une demande pour un permis d’affaires, afin d’opérer un salon de barbier sur la rue St-Paul, en la Ville de La Prairie. »

« Le conseiller Paul Godin donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pour amender le règlement de construction et de zonage numéro 269, afin d’autoriser les commerces de salon de coiffure pour dames ou de coiffeur pour hommes dans les zones résidentielles unifamiliales. »

Plein d’entregent et d’un naturel discret, M. Lupien savait écouter ses clients avec tact. Véritable confessionnal, tout se réglait au salon de Roger Lupien : politique municipale et provinciale, secrets de famille, chicanes de couple, maladies, etc.

N’essayez surtout pas de l’amener à révéler quelques secrets, Roger Lupien respecte la règle d’or des coiffeurs et des chauffeurs de taxi : motus et bouche cousue.

À 83 ans, le barbier de La Prairie jouit d’une excellente santé. Visiblement heureux après 60 ans de métier et des milliers de clients, le « barbier de La Prairie » pratique toujours son métier avec passion et compte même de nouveaux clients. Nous lui souhaitons de poursuivre pendant encore de nombreuses années, surtout que, de nos jours, une coupe de cheveux à 11 $ est une véritable aubaine.

À l’étage du 249, rue Sainte-Marie

De 1980 jusqu’au milieu des années 2000, l’étude de la guerre de 1812 était facultative dans le cadre du programme d’histoire nationale au secondaire. C’est donc dire qu’une génération complète d’étudiants québécois n’aura retenu de cette guerre que l’image de Laura Secord courant dans les bois pour avertir l’armée britannique d’une embuscade américaine ou encore l’héroïsme de Michel de Salaberry commandant ses Voltigeurs, debout sur une souche face au feu de l’ennemi au cours de la bataille de la Châteauguay. En 2012, le gouvernement fédéral n’a pas hésité à souligner avec insistance le bicentenaire de cette guerre qui, afin de vaincre un ennemi commun, unifia pour la première fois de notre histoire les efforts du Haut- Canada et du Bas-Canada. Afin d’éclairer cet épisode méconnu de notre histoire, M. Tremblay fera une analyse détaillée des causes et des enjeux de cette guerre en portant une attention particulière sur les combats qui se sont déroulés au Québec (Bas-Canada).

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, octobre 2013

Situé au 214, rue Saint-Ignace à l’intérieur du site patrimonial déclaré, le musée sera ouvert les samedis et dimanches de 9 h 30 à 16 h30, jusqu’au 23 juin 2014. Du lundi au vendredi, le musée accueille des groupes sur réservation au 450-984-1066.

Souper annuel le 26 octobre à 18 h au Complexe Saint-Laurent

500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Au menu : méchoui de porc à volonté et vin

Organisez votre table de 8 personnes

Prix : 40 $ par personne

Les billets sont disponibles auprès de notre coordonnatrice Mme Johanne Doyle.

Tél : 450-659-1393

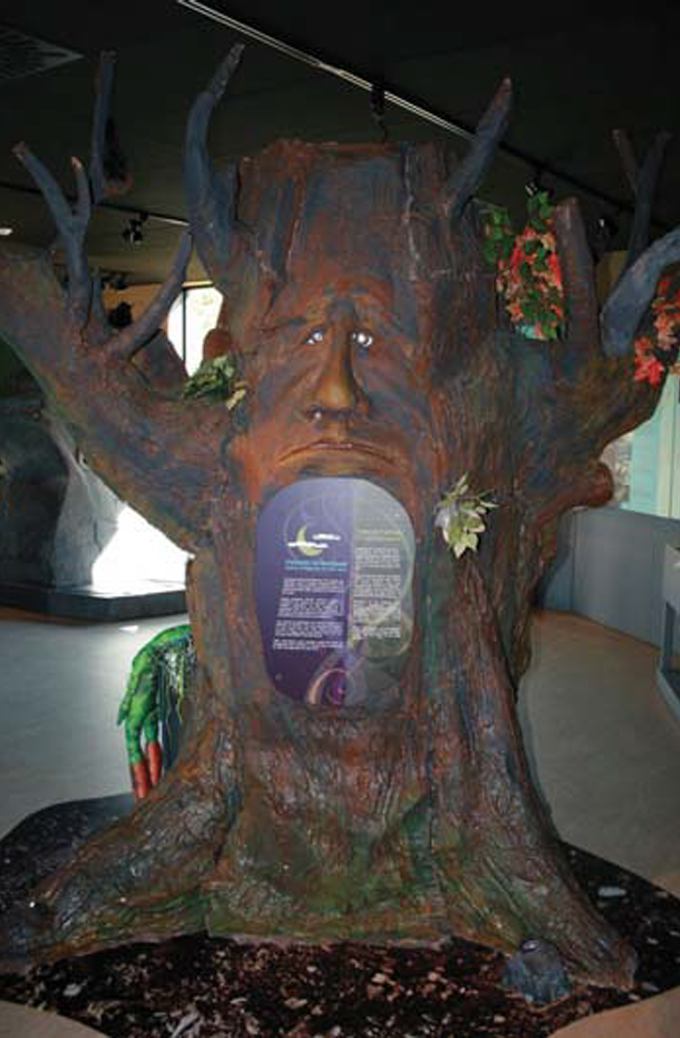

Sis au 214, rue Saint-Ignace à La Prairie, le musée d’archéologie de Roussillon a ouvert ses portes au grand public le 14 septembre dernier. Le musée est sous la responsabilité de M. Simon Saint-Michel. Celui-ci est secondé par madame Andréa Leclerc, une jeune diplômée en muséologie chargée de guider les visiteurs, ainsi que par Frédéric Hottin, archéologue.

Dès l’entrée, le visiteur se retrouve devant une mosaïque de onze photographies, chacune représentant un élément caractéristique d’une des municipalités de la MRC de Roussillon. Bien qu’on y reconnaisse aisément le moulin de l’île Saint-Bernard à Châteauguay, la maison Melançon de Candiac ou encore les vieilles locomotives de chez Exporail, on ne saurait en dire autant pour les municipalités de Delson, Saint-Mathieu, Mercier ou Saint-Philippe qui sont représentées par des maisons anciennes inconnues de la majorité des visiteurs. Bref, ces photos ne sont pas toutes pertinentes et le visiteur apprécierait sans doute qu’on identifie et qu’on situe avec précision les maisons censées représenter chacune des municipalités.

L’espace consacré aux expositions est bien aéré et très éclairé. L’étalage est partagé entre une exposition permanente unilingue, qui occupe les deux tiers de la surface, et une exposition temporaire bilingue destinée aux jeunes familles. L’exposition permanente est entièrement consacrée à la présentation d’artefacts caractéristiques de six grandes périodes historiques :

La première période, intitulée Témoins importants de la préhistoire, s’étend de 11950 B.P. (Before Present, c’est-à-dire avant 1950 ; sur la ligne du temps on a traduit BP par AA, c’est-à-dire avant aujourd’hui) jusqu’à l’an 950 de notre ère et témoigne de la présence amérindienne dans la région de La Prairie. On y apprend que les Amérindiens se déplaçaient autrefois grâce aux nombreuses voies d’eau, exploitant les ressources naturelles (pierres, gibiers, poissons, coquillages etc.) et abandonnant des restes qui témoignent aujourd’hui de leur régime alimentaire, de leur ingéniosité et de leur adaptation au milieu.

La seconde période va de 1534 (premier voyage de Jacques Cartier) à 1687, année de la construction du fort de La Prairie. Elle met en lumière l’arrivée des Européens et propose des éléments de la culture domestique des Français qui allaient graduellement faire souche sur les rives du Saint-Laurent. Nous sommes d’avis que l’ajout de schémas situant les tessons de poterie dans l’ensemble du vase faciliterait la compréhension.

La troisième période, La Nouvelle-France s’enracine, débute en 1691 au moment de l’attaque du fort de La Prairie par Peter Schuyler et s’achève avec la Conquête de 1759. À travers la colonisation, l’agriculture, le développement du commerce et l’arrivée d’habiles artisans une nouvelle société s’organise : moulins à farine et à scier, chantiers navals etc. L’importance du fort de La Prairie est soulignée par la présence de onze segments de pieux de l’ancienne palissade. Près de la moitié de ces pièces de bois qui datent de la première moitié du 18e siècle, sont de cèdre blanc et les autres d’épinette. Nous regrettons l’absence de plan du périmètre ou encore d’un dessin de ce à quoi ressemblait le fort de La Prairie.

La quatrième période intitulée La Conquête : changement de régime, tensions politiques et modernité, couvre la phase qui va du Traité de Paris (1763) jusqu’à l’Acte d’Union de 1840. Une époque caractérisée par l’arrivée des bateaux à vapeur, la construction du premier chemin de fer, l’abolition du régime seigneurial et les rébellions de 1837 et 1838. La cinquième période, Des pas de géants, épisode centré sur l’industrialisation, s’étend de 1854 à 1940, année au cours de laquelle les femmes du Québec obtinrent le droit de vote. C’est l’âge d’or des chemins de fer et l’ère de la naissance de nombreuses industries.

Enfin la période qui s’étend de 1950 jusqu’au début du 21e siècle est traitée de façon très sommaire et s’attarde presqu’essentiellement au développement des voies de communication (ponts et autoroutes) ainsi qu’au phénomène de l’urbanisation. Seule illustration de cette période, un reportage filmé sur l’inauguration, en 1959, de la voie maritime du Saint-Laurent par la reine Élizabeth.

Peu de nos membres savent que, depuis octobre 2009, la qualité exceptionnelle de nos publications est due au travail de M. François-Bernard Tremblay. M. Tremblay, qui est également membre de notre conseil d’administration, est designer graphique de profession. En plus de la mise en page des 50 derniers numéros du Au jour le jour, M. Tremblay s’est chargé de la mise en page de deux livres publiés par la SHLM, ainsi que celle de nombreux documents reliés à nos activités estivales. Nous tenons, au nom des membres de la SHLM, à lui manifester toute notre appréciation et notre admiration.

Aux artefacts qui témoignent de ces différents périodes historiques, s’ajoutent deux grands bacs de sable destinés à faire découvrir aux enfants les principes de base des fouilles archéologiques.

Quant à l’exposition temporaire, moins savante et plus ludique, elle invite le visiteur à parcourir les histoires fantastiques ainsi que les mythes et légendes de chez-nous. Les enfants peuvent y écouter les histoires de conteurs d’ici, prendre place dans le canot de la chasse-galerie ou encore s’installer dans une cabine téléphonique pour y enregistrer leur propre récit imaginaire. Les plus âgés s’attarderont sans doute devant la vitrine qui présente les différents outils du chasseur de créatures maléfiques.

Le sous-sol de l’édifice abrite une réserve de plusieurs centaines d’artefacts tirés des nombreuses campagnes de fouilles archéologiques des trente-cinq dernières années. Ces objets sont réservés à l’étude par des étudiants en archéologie. Plusieurs de ces articles pourraient également servir à des conférences d’initiation à l’archéologie dans les écoles et les sociétés d’histoire de la MRC de Roussillon.

Bref, malgré quelques lacunes, l’endroit est agréable et bien aménagé. Une explication sur le pourquoi de la présence d’un musée d’archéologie à La Prairie s’impose d’entrée de jeu, d’autant qu’une majorité des artefacts proviennent du sous-sol du site patrimonial déclaré. Pourtant les textes de présentation sont muets à ce sujet. De plus, il est clair que pour apprécier pleinement la valeur et les enseignements de l’exposition permanente (c’est-à-dire l’exposition archéologique), le visiteur gagnerait à opter pour une visite guidée. Difficile pour un non initié de s’y retrouver sans quelques explications supplémentaires.

Notons également au passage que les inscriptions identifiant les divers artefacts gagneraient à être plus visibles et l’éclairage devra à certains endroits être réorienté à certains endroits de façon à ne pas éblouir les visiteurs lorsqu’on regarde les objets exposés dans les vitrines. Les textes de présentation sont de qualité inégale. Certains, d’ailleurs, recèlent quelques imprécisions et souffrent de la volonté évidente du rédacteur de nommer au moins une fois chacune des municipalités de la MRC.

L’endroit mérite d’être visité pour l’accueil, la qualité et le contenu des expositions. La présence dans le Vieux La Prairie d’un musée régional marque un jalon dans le développement des activités culturelles de la MRC. Avec le temps et quelques ajustements, le Musée d’archéologie de Roussillon deviendra un arrêt incontournable pour toute personne manifestant quelque intérêt pour l’histoire et l’archéologie.

Exceptionnellement, cette conférence aura lieu à 19 h 30 à la salle Lanctôt du complexe Saint-Laurent à la prairie.

Historien, conférencier et chercheur assidu sur l’histoire des rébellions de 1837-1838 depuis une douzaine d’années, ex-guide au Musée de Saint-Eustache et de ses patriotes et auteur d’une vaste biographie sur le Dr Jacques Labrie (Septentrion, 2009), Jonathan Lemire est d’abord et avant tout un passionné de l’histoire insurrectionnelle, mais aussi, un collectionneur sérieux. Pour la première fois, il ouvre les portes de son « musée privé » et commente sa collection personnelle. Celle-ci comprend principalement des autographes de personnalités influentes du mouvement patriote, mais aussi des manuscrits, de vieux journaux contemporains de cette époque, quelques vieux livres, de la correspondance, de la monnaie et des « bons » de marchands, tous reliés de près ou de loin aux troubles de 1837-1838 et à leurs acteurs.

Un événement à ne pas manquer.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.

Au jour le jour, septembre 2013

En 1861, dans la côte Saint-François-de-Borgia ou rang de la Bataille, François Mailloux occupe les lots 23 et 27. Ils sont situés de part et d’autre du lot 24 marqué en rouge sur l’extrait de la carte de Joseph Rielle qui figure ci-dessus. Il avait acquis ces deux lots de John McIntosh, le 8 septembre 1860. On peut facilement supposer qu’il avait l’oeil sur le lot 24 qui, une fois en sa possession, lui aurait permis de réunir en un seul grand domaine les trois lots 23, 24 et 27. Chacun mesurait environ 3 arpents de front sur une trentaine de profondeur, sauf le lot 27. Ce dernier s’arrêtait au chemin de la Bataille, la partie située au nord-ouest du chemin formant les lots 25 et 26.

Dans l’extrait de la carte de Rielle, la bordure noire indique les limites du rang. La ligne brisée verticale qui le traverse de bas en haut représente le chemin de Saint-Jean. Une ligne courbe va de gauche à droite, se redresse, coupe les lots dont les lots 23, 24 et 27 puis le chemin de Saint-Jean. Il s’agit du chemin de la Bataille. À gauche du chemin de Saint-Jean, il se nomme « chemin de la Bataille Nord » et à droite, « chemin de la Bataille Sud ».

C’est finalement le 25 octobre 1875 que François Mailloux alias Francis, comme l’on retrouve dans certains actes notariés, a pu atteindre son objectif en achetant le lot 24 de Moïse Métras. À partir de ce moment, il possède les trois premières terres du rang de la Bataille Nord, à partir du chemin de Saint-Jean, à l’exception des lots 25 et 26, situés du côté nord-ouest du chemin de la Bataille.

François Mailloux est né le 25 juin 1836 et baptisé le même jour à La Prairie. Il était le fils de Pierre Mailloux et de Monique Mercille. Il épouse Onésime Huberdeau à Longueuil le 11 février 1861. Il décédera le 11 juin 1913 et sera inhumé le 13 suivant à La Prairie à l’âge de 77 ans.

Suite au décès de François, deux de ses fils, Hormidas et Armand, se partageront le domaine. Puis, Armand possédera seul les trois lots de 1922 à 1942. Enfin, deux des fils d’Armand, soit Lucien et Germain, partageront le domaine avec leur mère Rose-Alma Moquin, après le décès de leur père en 1950.

En 1962 : coup de théâtre ! Le patrimoine de François passe aux mains d’un industriel italien. L’année suivante, ce dernier vend les trois terres à une société basée au Liechtenstein. Le patrimoine en entier devient alors la propriété d’une société étrangère à numéro. Mais, l’histoire des trois terres de François Mailloux ne se termine pas ainsi.

En 1985, Adrien Bisson a l’oeil sur un des lots concernés. Problème: la société qui en est propriétaire ne veut vendre que l’ensemble des trois lots. Prenant son courage à deux mains devant un investissement considérable, Adrien décide finalement d’acheter le tout de ladite société étrangère. Ce faisant, il rapatrie en quelque sorte le patrimoine de François Mailloux.

Adrien Bisson n’est nul autre que l’époux de Gaétane Mailloux, la fille de Lucien cité précédemment. Gaétane est l’arrière petite- fille de François, alias Francis, lequel comme nous tous est sans doute bien heureux du dénouement de la belle histoire de son patrimoine terrien.

SOURCES CONSULTÉES

Registre de la paroisse La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge de La Prairie (Fonds Drouin)

Registre de la paroisse Saint-Antoine-de-Pade de Longueuil (Fonds Drouin)

Chaîne des titres des lots #27 et #24 de la côte concernée, J. Joly, SHLM 2009

Registre foncier du Québec en ligne

Commission de toponymie du Québec

Afin de rappeler à la mémoire le soulèvement populaire de 1838, vous êtes invités à une foire patrimoniale qui aura lieu à Napierville les 19 et 20 octobre 2013. Pour l’occasion, une dizaine d’exposants et de conférenciers se donneront rendez-vous dans le village désigné à l’époque comme camp central par les Frères Chasseurs de 1838. Un nouveau circuit patrimonial sera également dévoilé dans la municipalité de Napierville. Dans la foulée de cet événement, on assistera en octobre et novembre 2013 à l’éclosion de plusieurs initiatives dans divers secteurs de la Montérégie : monument commémoratif, place des Patriotes, ballade, panneaux d’interprétation et autres.

Tous les lieux dédiés à une meilleure connaissance de 1838 seront éventuellement reliés dans un circuit patrimonial chapeauté par le groupe Commémoration 1838. Une page Facebook permettra de faire connaître les dernières découvertes et initiatives du groupe.

COORDONNÉES DE LA FOIRE :

Centre communautaire de Napierville 262, rue de l’Église (entrée et stationnement via la rue Saint-Alexandre)

Les 19 et 20 octobre 2013, de 9 h à 17 h, entrée libre.

Après trois années de service à titre de coordonnatrice de la SHLM, madame Marie-Hélène Bourdeau nous a quitté pour occuper un poste à temps plein au Club des petits déjeuners. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions. C’est avec enthousiasme que nous accueillons notre nouvelle coordonnatrice, madame Johanne Doyle, une résidente de La Prairie.

Grâce à nos trois guides étudiants, Stéfanie Guérin, Marianne Bissonnette et Étienne Dionne-Pérusse, l’été 2013 s’est avéré aussi fructueux que par les années passées au niveau de l’achalandage. Le théâtre de rue, les visites guidées et le rallye GPS demeurent des activités convoitées par nos nombreux visiteurs. Notre saison estivale prend fin avec les journées de la culture à la fin de septembre.

Le 22 juin dernier décédait à Saint-Jean-sur-Richelieu le docteur Laurent Houde. Originaire de La Prairie et époux de Mme Françoise Lamarre, il était membre de la Société d’histoire depuis de nombreuses années. Depuis 2006, plusieurs textes de M. Houde ont été publiés dans notre bulletin mensuel. Le médecin devenu écrivain y racontait avec humour l’histoire et les travers de personnages de La Prairie qui avaient habité son enfance. La SHLM perd un fier et fidèle collaborateur.

Depuis janvier 2013, grâce à la bibliothèque Léo-Lecavalier, nous sommes abonnés à La Revue française de Généalogie. Cette publication, qui en est à sa 34e année d’existence, est diffusée dans l’ensemble de la francophonie. Les articles portent surtout sur la généalogie en France mais plusieurs articles sont universels. Une fois par année, on y publie un numéro spécial consacré à la recherche généalogique sur Internet. Ce numéro spécial est accompagné d’un CD-Rom qui permet d’accéder directement aux sites internet selon la région recherchée.

Voici un aperçu des articles publiés cette année :

– Crimes et délits : la violence ordinaire au village ;

– Archives en ligne : encore du nouveau sur Internet ;

– Détruire ou conserver ? Le tri sélectif des archives ;

– Une religieuse parmi vos ancêtres ;

– Belgique : l’état civil en ligne ;

– Symbolique militaire : la méthode d’identification.

Les numéros sont conservés dans la bibliothèque de la SHLM et le CD est disponible auprès de notre coordonnatrice.

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine est heureuse de vous inviter au lancement du livre intitulé La Prairie – Histoire d’une ville pionnière par Gaétan Bourdages.

En préparation des fêtes qui marqueront, en 2017, le 350e anniversaire de l’endroit, ce livre raconte comment les résidents de La Prairie réussirent à triompher des nombreux défis auxquels ils furent confrontés.

Le lancement aura lieu le 6 octobre 2013 à 14 h à la bibliothèque Léo-Lecavalier sise au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

Vos parents et amis sont également les bienvenus.

Le souper annuel de la SHLM aura lieu samedi le 26 octobre à 18 h, à la salle Circé du complexe Saint-Laurent situé au 500, de la rue Saint-Laurent. Au menu : méchoui de porc à volonté. Billets : 40 $ par personne. Réservations au 450-659-1393. Nous vous attendons en grand nombre.

Exceptionnellement, cette conférence aura lieu à 19 h 30 à la salle Lanctôt du complexe Saint-Laurent à la prairie.

M. Arsenault nous présentera un survol de l’histoire fascinante des moulins à vent au Québec, depuis l’époque de la Nouvelle-France, et nous présentera les différents types de moulins qui ont été bâtis. Certains d’entre eux sont encore debout aujourd’hui.

Entrée gratuite pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Cette conférence se tiendra à la salle Lanctôt du complexe Saint-Laurent situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

Éditeur

Société d’histoire de

La Prairie-de-la-Magdeleine

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

COLLABORATEURS :

Coordination

Gaétan Bourdages

Rédaction

Gaétan Bourdages

Jean Joly

Révision linguistique

Robert Mailhot

Design graphique

François-B. Tremblay

www.bonmelon.com

Impression

SHLM

Siège social

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec), J5R 1G1

Téléphone

450-659-1393

Courriel

Site Web

www.shlm.info

Les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs articles.

Desjardins Caisse La Prairie commandite l’impression du bulletin Au jour le jour.