Au jour le jour, décembre 2014

Bien avant l’arrivée du baron von Trapp et du Sound of Music en Amérique… il y eu le son des canons et la venue du baron von Riedesel, et ses troupes, à La Prairie-Sainte Magdeleine in America.

En effet, en 1775 et tôt en 1776, le gouvernement britannique signa des traités avec certains princes allemands pour la fourniture d’effectifs militaires afin de les aider à contrer les rebelles Yankee dans leur Guerre d’Indépendance. Le baron Impérial et général Friedrich Adolphus von Riedesel (1738-1800) reçu le commandement de l’armée de Karl Wilhelm Ferdinand, duc de Braunschweig – Luneburg (Brunswick) et il prépara le départ précipité de son corps armé pour venir suppléer le manque de redcoats au Canada.

Afin de mettre un terme à la révolte des 13 colonies et une possible contagion au Canada, une première flotte de 32 navires arriva au port de Québec le 1er juin 1776. Ce premier contingent de troupes auxiliaires (Hilfstruppen) comprenait plusieurs régiments d’infanteries totalisant 3964 hommes ainsi qu’une cavalerie de 336 Dragons armés. Cette armée de Brunswickers fut rapidement dépêchée dans la région des Trois-Rivières pour aider à repousser les envahisseurs américains qui étaient déjà en mouvement de retraite. Par la suite l’armée se rendit dans la région de Montréal pour y évacuer les quelques Yankee qui s’y trouvaient et surtout pour pacifier leurs nombreux sympathisants locaux.

Ces premières unités avancées d’une considérable armée allemande (20,000 hommes en Amérique) arrivèrent au mois de juillet au village de La Prairie- de-la-Magdeleine et s’y installèrent dans ce qui deviendrait leurs quartiers d’hiver en attente de la campagne militaire germano-britannique de l’été 1777. Il va de soi que, n’ayant aucune caserne pour loger cette armée, les soldats de ces nombreux régiments se logèrent, contre juste rétribution, dans presque toutes les maisons habitables du village de la seigneurie de La Prairie ainsi qu’à Chambly et à Saint-Jean-sur-Richelieu.« Les soldats sont d’abord logés à raison de deux ou trois par maison puis on en dénombre quatre, six et même douze dans une même demeure » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec)

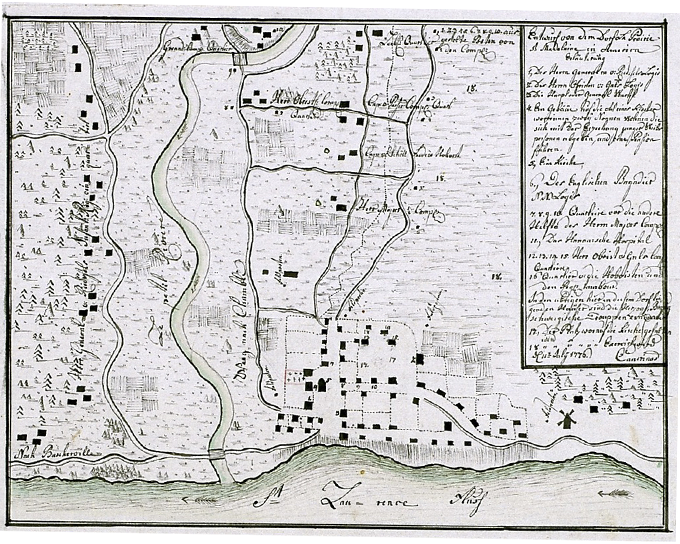

En regardant de près la carte datée du 11 juillet 1776 de Herr Franz Ludwig Cancrinus, cartographe et lieutenant de la 5e Compagnie du régiment d’infanterie Erbprinz du colonel von Gall, il est possible de se rendre compte de l’ampleur de l’occupation allemande. Cette carte militaire nous décrit bien, à l’intérieur du village de La Prairie, l’emplacement du quartier général (le resto Vieux-Fort ?), les quartiers du général von Riedesel, du colonel Wilhelm R. von Gall, du général-major Heinrich Martens ainsi que les quartiers de Patrick Gordon le brigadier-général britannique.

En examinant de plus près, en se situant au centre de ce village maintenant très militarisé (près du chiffre 10) et regardant au pourtour du village selon les aiguilles d’une montre (à 1, à 3, à 9 et à 11 heures) nous voyons des postes de gardes clairement identifiés en allemand – Feldposten. Celui à 3 hrs. est situé près du nouveau moulin à vent tandis que celui situé à 9 hrs., près de l’ancienne route de Chambli, semble être près des vestiges de l’ancien emplacement du premier moulin de La Prairie. Évidemment à 6 heures c’est le rivage du St-Lawrence river.

Au bord du Saint-Laurent, à gauche de la La Petite Rivière de La Fourche (St-Jacques) il y a le Chemin des Prairies, le long duquel il est écrit en allemand Herr Général von Riedesels Infant: Reg: einquartirt, qui, traduit de l’Allemand, signifie… Les Quartiers des Régiments d’Infanteries du Général von Riedesel. Il en va de même pour tous les autres régiments allemands Hesse-Hanau sur le Chemin de Saint-Jean, et Herr Cancrinus identifie également un hôpital militaire Hanauer et aussi l’endroit où les services religieux luthériens sont disponibles pour les troupes Braunschweig. Au village, il y a la résidence des hautboys et tambours régimentaires et à la droite du Chemin de Saint-Jean les grands champs dans ces prairies sont clairement identifiés (18) comme étant les champs d’exercices militaires.

Le mémorable hiver 1776-1777 à La Prairie avait été plutôt long et difficileLe climat canadien est source de préoccupation pour les Allemands qui sont souvent contraints de faire un séjour à l’hôpital. Malgré leur différence de langue, Allemands et Canadiens font vite bon ménage, comme l’écriva Georg Paeusch, capitaine d’artillerie Hesse-Hanau : « Je suis parfaitement content car on trouve les consolations désirables avec les dames et les demoiselles canadiennes. Pour cette raison et en leur compagnie on est heureux et satisfait. » – Jean-Pierre Wilhelmy (Les Mercenaires Allemands au Québec) pour les troupes et la population en général mais également pour le vieux (39 ans) baron Impérial von Riedesel qui avait la réputation de ne pouvoir dormir sans la présence d’une jolie rousse: à savoir, son épouse de huit ans sa cadette. Alors, suivant le zeitgeist ou l’esprit du temps, il invoqua les privilèges de son rang et fi t venir au Canada sa femme et ses enfants. La Freifrau ou baronne Impériale von Reidesel zu Eisenbach, née Frédérika Charlotte von Massow, n’arriva cependant au Canada que le 11 juin 1777 avec ses trois filles en bas âge. La baronne était la fille d’un général Prussien et toute jeune ayant souvent voyagé en Europe en famille avec papa, elle connaissait bien la dure vie des camps militaires. Donc, c’est en calèche que la courageuse Frédérika suivi son époux avec ses trois filles jusqu’à Trois-Rivières qui était le point de départ de l’armée germano-britannique commandée par le général John Burgoyne. S’en suivi une longue campagne militaire en passant par le Richelieu, le lac Champlain et l’ancien fort français de Carillon (Fort – Ticonderoga) pour se rendre à leur théâtre d’opérations militaires chez nos voisins rebelles, soit dans le haut de la vallée de la rivière Hudson et Albany, N.Y.

Qu’advient-il de cette armée germanique et de tous ces jeunes soldats et officiers qui avaient séjourné une année complète à La Prairie? Puisque ces unités auxiliaires étaient l’arrière-garde de l’armée du général Burgoyne ses soldats n’ont combattus qu’au moment où ils furent appelés au front le 7 octobre, 1777. Ils ont fait face à la Grande Armée du Nord composée de 18,000 hommes du général Américain Horatio Gates et du major-général Benedict Arnold lors de la deuxième bataille de Saratoga, N.Y. à Bemis Heights. À la suite des nombreuses erreurs stratégiques de son commandant-en-chef, le Général Burgoyne, le baron von Reidesel et son corps armé totalisant près de 5,000 hommes subirent de lourdes pertes (1122 morts et 2431 prisonniers) et Reidesel dut rendre les armes mais, heureusement pour lui et sa famille, en obtenant les honneurs de la guerre. Le baron et sa petite famille passèrent donc le reste de cette guerre comme prisonniers des Américains, premièrement cantonnés avec l’armée continentale à Boston, ensuite en 1779 à Charlottesville en Virginie et enfin à New York jusqu’à l’été 1781.

À la conclusion de ce long conflit nord-américain le baron von Reidesel reçu un court mandat pour commander le petit fort britannique à Sorel au Québec et c’est là, à la Noël 1781, que la jolie baronne Frédérika, toujours nostalgique de ses Noëls d’antan en Allemagne, décora pour ses enfants et ses invités un arbre de Noël à l’intérieure de sa demeure. Ce geste de décoration intérieur d’un majestueux pin, de la part de la baronne von Reidesel, était, disait-on, une première au Canada et en Amérique.

Sans vouloir être chauvin… mais sachant qu’il y avait eut presque 200 officiers allemands logés dans la région de La Prairie à la Noël 1776, et compte tenu du fait que huit officiers supérieurs, ou de la noblesse Allemande, avaient leurs épouses avec eux à La Prairie, il nous est permis de spéculer qu’en Amérique du Nord, il est fort probable que La Prairie-de-la-Magdeleine fut l’endroit où, à l’hiver 1776 la tradition allemande de décorer un arbre de Noël d’une myriade de guirlandes et même de quelques chandelles s’est manifestée pour la toute première fois et non pas à Sorel en 1781, ni précédemment en Virginie, tel que nous rapporte une certaine légende… et les écrits de la brave et charmante baronne Impériale Frédérika Charlotte von Reidesel zu Eisenbach. L’auteur souhaite à tous les membres de la SHLM un Joyeux Noël, en espérant qu’il soit bien illuminé !

NB: L’auteur de ce texte s’est largement inspiré du travail de recherche colossal de deux historiens américains d’Albany, N.Y., le Professeur Emeritus, SUNY, de l’Université d’Albany Thomas Barker et l’archéologue-chef retraité de l’état de New York, M. Paul Huey. Ces précieuses recherchesThe 1776-1777 Northern Campaigns of the American War for Independence … (Disponible à la SHLM – 973,3) dans les archives allemandes nous ont livrées quelques secrets biens gardés que l’histoire avait pourtant oublié au sujet de La Prairie.

Au début du mois de janvier, les résidents de La Prairie recevront par la poste l’édition 2015 du calendrier municipal. Une des activités estivales récurrentes de la SHLM occupera la page du mois d’août. Il s’agit de la pièce de théâtre de rue « Marchez dans l’ombre du passé » qui sera jouée, dans sa version estivale, pour une dixième année consécutive. En 2004, cette pièce de théâtre fut conçue pour être jouée durant la semaine de l’Halloween et, depuis 2006, les représentations ont lieu en soirée les deux derniers vendredis de juillet et les deux premiers vendredis d’août. Au fil des ans, le concept est toujours demeuré le même : les fantômes de La Prairie s’assemblent durant une soirée et font revivre l’histoire de la seigneurie de La Prairie aux visiteurs, à travers une série de saynètes jouées sur plusieurs sites du Vieux La Prairie. En 2014, la pièce a été jouée à guichets fermés, accueillant plus de deux cents spectateurs. Constituée de quatre acteurs en 2004, la troupe compte maintenant une quinzaine de bénévoles.

Le 20 novembre dernier, le Musée d’archéologie de Roussillon a tenu une soirée « 5 à 7 » afin de souligner l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire intitulée « Arts de la Chine : Aperçus d’une civilisation ancienne ». Les invités ont pu visiter l’exposition tout en profitant d’une dégustation de thé organisée par l’équipe du salon Le thé d’Auréa. Par cette exposition, le visiteur découvrira la culture et les traditions ancestrales de la Chine à travers trois matériaux (le bronze, la céramique et le jade) dont la fabrication remonte jusqu’à 1600 ans avant notre ère. Réalisée par le Musée royal de l’Ontario, cette exposition explore aussi les impacts et l’influence des pratiques artisanales et artistiques chinoises sur le commerce international de la Chine. Le Musée d’archéologie de Roussillon accueille le public du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 16 h 30. Les groupes peuvent aussi planifier une visite du lundi au vendredi, sur réservation. Pour plus d’informations ou pour faire une réservation, téléphonez au 450 984-1066 ou visitez le www.archeoroussillon.ca.

Les locaux de la SHLM seront fermés du 19 décembre au 4 janvier.

Au jour le jour, novembre 2014

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, la SHLM ouvrira ses portes jusqu’à 21 h les 24, 25 et 27 novembre afin de permettre aux personnes intéressées d’en apprendre un peu plus sur ce passe-temps qui fait de plus en plus d’adeptes au Québec depuis quelques années. La Fédération québécoise des Sociétés de généalogie, en partenariat avec la chaîne de restaurants Normandin, invite également les chercheurs à construire quelques générations de leur arbre généalogique afin de pouvoir participer au concours « Voici ma famille ». Plus de détails sur le site www.semainegenealogie.com ou sur la page Facebook de l’événement.

Le déclin de la pratique religieuse représente sans doute un des phénomènes les plus caractéristiques de la fin du XXe siècle. Il n’est pas sans importance puisqu’il rompt avec une tradition plus que séculaire. Sa signification donne lieu à diverses interprétations mais, pour les administrateurs des assemblées de fabrique, elle est on ne peut plus claire : c’est une catastrophe, car elle entraîne une baisse substantielle des revenus.

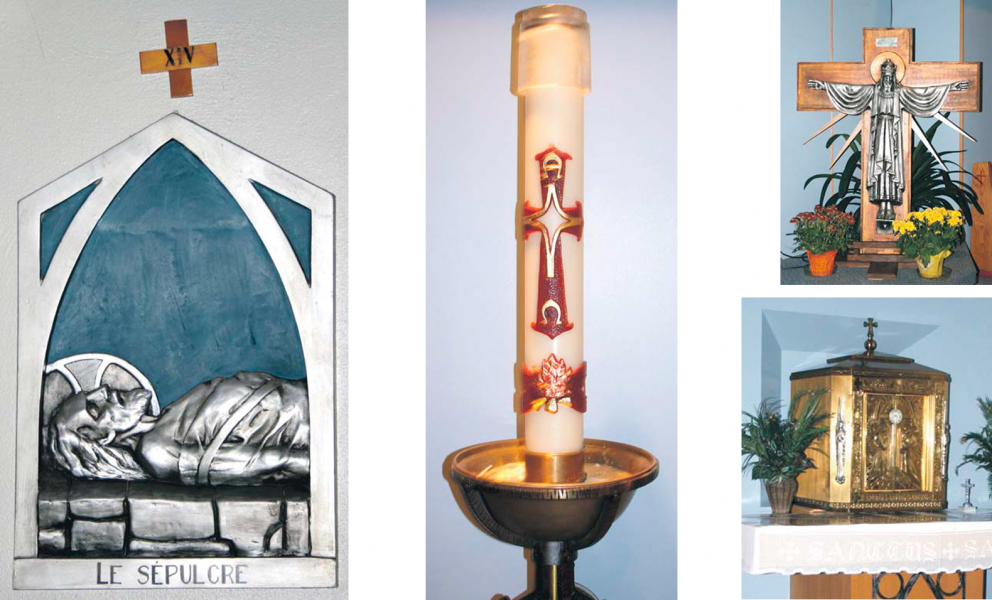

C’est ainsi que l’église du Christ-Roi de La Prairie a dû fermer ses portes au début de l’année 2014. Construite en 1955, l’église a été cédée à la Ville qui, en retour, s’engage à mettre à la disposition de la paroisse des locaux à des fi ns pastorales durant 25 ans. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus vaste touchant également les églises de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu, qui ont fait l’objet d’ententes semblables en 2014.

C’est le 19 mars 1954 que l’évêque de Saint-Jean-de-Québec, Mgr Anastase Forget, adopte le décret de l’érection canonique de la paroisse du Christ-Roi, qui compte alors quelque 300 jeunes familles, soit environ 1000 habitants. Son territoire est découpé à même celui de la paroisse mère de la Nativité de la Sainte-Vierge. À cette époque où la pratique religieuse ne suscite que peu de doute et où l’automobile n’est pas aussi répandue qu’aujourd’hui, la décision de créer une nouvelle paroisse va de soi.

On dit que le nom de Christ-Roi venait combler un vide dans le diocèse puisqu’aucune paroisse ne lui était consacrée et, qu’en outre, Mgr Anastase Forget y était particulièrement attaché ; sa devise était :

« Il faut qu’Il règne ».

Rapidement, l’évêque charge Germain Legrand, nommé curé en avril 1954, de former une assemblée de fabrique. Huit marguilliers sont élus : Urgel Godin (marguillier en charge), Léopold Lamarre, Philippe Bourdeau, Henri Morency, Gérard Bérubé et Bernard Lemieux.

Ce sont les pionniers de la paroisse et ils ne tardent pas à se mettre au travail. À cette même réunion, ils décident d’amorcer la construction de l’église, dont « le coût ne doit pas dépasser 60 000 $. »

Germain Legrand sera l’âme non seulement de ce projet, mais du développement de la paroisse. Pouvait-il en être autrement ? Encore dans les années cinquante, le curé détenait une autorité considérable. L’influence de Germain Legrand a été d’autant plus grande qu’il a su dès son arrivée s’attirer la sympathie de la population. Déjà, en 1953, donc avant sa nomination, l’évêché l’autorise à parcourir les rues de sa future paroisse pour en tracer les limites. L’opération est délicate, car la paroisse du Christ-Roi ne peut exister sans que celle de la Nativité sacrifie une partie de son territoire. La frontière entre les deux est tracée sur la rue Levée. Le nouveau curé est finalement bien accueilli.

Il y a un peu plus de deux ans, un comité de sauvegarde a été mis sur pied par Madame Yolande Ste-Marie, membre de la SHLM et résidente de Brossard. Ce comité aura comme objectif de restaurer et de mettre en valeur la croix de chemin du boulevard des Prairies à Brossard qui était dans un état de décrépitude avancée. Après avoir recruté des architectes et d’autres citoyens, ce comité s’est lancé dans diverses recherches historiques et généalogiques afin de documenter l’architecture et les divers emplacements de cette croix datant des années 1850. Contactée par Madame Sainte-Marie, la SHLM facilitera les démarches de ce comité en lui donnant accès à ses divers fonds d’archives. En juin dernier, la nouvelle croix, construite à partir d’un don de la Société Goodfellow, sera érigée dans le rond-point du chemin des Prairies, en face de la maison Senécal ; son dernier lieu de résidence depuis l’aménagement de l’autoroute 30 en 1985. Un panneau d’interprétation a également été installé au pied de la nouvelle croix. Le 19 octobre, la nouvelle croix de chemin a été inaugurée et bénie lors d’une cérémonie officielle en présence de représentants de la municipalité de Brossard, des autorités ecclésiastiques des paroisses de La Résurrection de Brossard et de La Nativité de La Prairie (paroisse d’origine de la croix) et de descendants des familles pionnières du chemin des Prairies. Toutes nos félicitations à Madame Sainte-Marie et au comité de sauvegarde pour cette belle réalisation.

Madame Céline Tremblay, auteure, généalogiste et membre de la SHLM, a récemment publié un livre autobiographique, largement inspiré par ses travaux généalogiques entrepris à la SHLM au milieu des années 2000. Le lancement de cet ouvrage, intitulé « Léocadia qui es-tu ? », a eu lieu dans les locaux de la SHLM le 5 octobre dernier. Native de la côte de La Bataille, Madame Tremblay a voulu écrire ses souvenirs en pensant aux êtres chers de sa famille ainsi qu’à son cercle d’amis intimes. Le résultat : une oeuvre littéraire touchante qui fait réfléchir le lecteur sur les différents chemins offerts par la vie.

La nouvelle église sera située en un lieu central sur un terrain appartenant à la ville, à l’intersection des rues Lavoie et Rouillier, que la paroisse acquiert pour la somme symbolique de 1 $. Mais son architecture sera modeste, car la mode n’est plus aux temples gigantesques. Humble et pratique, l’église du Christ-Roi reflétera une tendance apparue autour des années trente, particulièrement dans les quartiers urbains. C’est ainsi qu’en quelques années, on passera de l’église triomphante à une salle-église, comportant deux paliers : le sous-sol servant de salle paroissiale et l’étage supérieur étant réservé au culte. C’est l’architecte Gérard Charbonneau qui est chargé de préparer les plans. Il propose un modèle inspiré des plans d’une église qu’il vient de construire à Joliette. Le curé Legrand refuse; il veut une église plus simple et moins coûteuse. Les travaux s’amorcent dès le printemps 1954.

À cette époque, environ 60 % des paroissiens travaillent dans les briqueteries. L’église doit donc être construite en briques. Malgré la forte demande des marchés extérieurs, le curé Legrand parvient à avoir suffisamment de briques pour son église, et à un bon prix. Il réussit également à susciter la générosité d’entrepreneurs et d’hommes de métier qui apporteront leur contribution bénévole à la construction de l’église. Ils seront nombreux à y travailler sous la direction du curé Legrand qui agira comme un véritable chef de chantier. C’est l’époque : l’autorité du curé est grande. Mais il est aussi près de ses paroissiens, car il n’hésite pas à prendre la pelle et le marteau, sans se départir de sa soutane noire comme c’était la coutume à l’époque. Une telle collaboration était encore possible dans les années cinquante. Dix ans plus tard, le climat avait complètement tourné.

Il faudra tout l’été et l’automne de 1954 pour terminer l’église. Le presbytère est construit la même année. La première messe est célébrée solennellement le 30 janvier 1955 même si les paroissiens doivent se contenter de chaises et qu’il manque encore quelques accessoires.

Le financement ne sera pas facile. La Caisse populaire de La Prairie n’a qu’une année d’existence ; elle n’a donc pas les épargnes nécessaires pour consentir un prêt. La fabrique se tourne alors vers la Caisse populaire de Montréal qui lui avance les 60 000 $. Comment rembourser une telle somme alors que les paroissiens gagnent des salaires modestes ? La dîme ne rapporte annuellement que 1,50 $ par famille et la quête dominicale, la Part de Dieu, ne dépasse pas 10 à 20 sous par foyer. Les recettes du dimanche suffisent à peine à payer l’électricité. C’est le curé Legrand qui encore une fois trouve la solution. Il fait appel à la générosité des bons amis qu’il a conservés dans les paroisses de Varennes, Boucherville et Chambly où il a oeuvré comme vicaire. La réponse ne se fait pas attendre : il reçoit des dons de 16 000 $ la première année et 11 000 $ la deuxième. À Noël 1956, l’église aura ses bancs grâce à de généreux donateurs.

La paroisse est donc bien en place, il reste maintenant à la faire vibrer. Dès le départ, elle devient le carrefour de plusieurs organismes qui établissent leur résidence dans le sous-sol ou la sacristie de l’église. C’est le cas du Cercle d’économie domestique, de l’AFEAS, de l’Âge d’or, des Dames de Sainte-Anne, de la Ligue du Sacré-Coeur, des Chevaliers de Colomb, du mouvement charismatique, du mouvement Cursilo, de l’Association Marie-Reine, des Alcooliques Anonymes, etc. L’église demeurera jusqu’à sa fermeture le lieu de rassemblement des nombreuses associations qui animeront la vie communautaire et religieuse du Christ-Roi.

Mais la paroisse devra faire face à des bouleversements considérables, car la modernité frappe à la porte de l’Église. Le concile Vatican II (1962-1965) va susciter beaucoup de changements, et la société elle-même, encore plus. La paroisse du Christ-Roi vivra donc les bouleversements de son Église et de son époque. Durant une bonne décennie, elle s’appuiera sur les traditions encore bien vivantes d’un catholicisme séculaire, mais elle devra par la suite composer avec les nouvelles orientations du concile Vatican II et les nouvelles attentes des paroissiens. La liturgie suivra l’air du temps. C’est le début d’un temps nouveau et des messes rythmées organisées par les jeunes, avec une chorale de jeunes. Malgré les adaptations parfois difficiles, la pratique religieuse demeure forte. Par exemple, en 1969, quinze ans après la fondation de la paroisse, on y célèbre encore six messes le dimanche (7 h, 8 h 30, 9 h 39, 10 h 30, 11 h 30 et 17 h).

Mais les réformes du concile continuent à se faire sentir dans les années 70 en laissant une plus grande place aux laïcs. Un Conseil de pastorale paroissiale (CPP) est créé. Composé d’une trentaine de personnes, il encadre un ensemble de fonctions qui, autrefois, étaient assumées par le curé et son vicaire. Par exemple, des bénévoles sont impliqués dans la communion, la préparation au baptême, la pastorale scolaire, l’animation des chants liturgiques, la décoration, la garderie d’enfants, la chorale, etc.

Ainsi, durant les deux premières décennies, la paroisse du Christ-Roi connaît un dynamisme impressionnant, une vie paroissiale intense et structurée. Mais elle commence aussi à ressentir, comme partout ailleurs au Québec, une diminution de la pratique religieuse. Cette période coïncide en gros avec la cure de Gérard Legrand qui se retire en 1976, après 22 années à la tête de la paroisse. Il y demeurera toutefois attaché comme vicaire jusqu’en 1986. Il passera donc 32 ans de sa vie religieuse dans la paroisse du Christ-Roi. Curé fondateur, il aura connu l’église traditionnelle où il était encore possible d’ouvrir une paroisse, d’y construire une église à la main et d’y rassembler la presque totalité des résidents et paroissiens. Il aura aussi été témoin des bouleversements qui ont secoué l’Église, désormais confrontée à un déclin de la pratique religieuse et à la marginalisation de la pensée religieuse.

Pas moins de sept curés ou modérateurs prendront la relève au cours des décennies suivantes, où diverses tentatives seront mises de l’avant pour raffermir la foi et la pratique des paroissiens (voir l’encadré sur la page suivante). Mais la tendance au déclin est puissante, particulièrement au Québec. Les paroisses ont peine à survivre. Commence alors une réorganisation en profondeur des limites paroissiales dans toutes les régions de la province. Les autorités diocésaines lancent une vaste opération de regroupement des paroisses. La Prairie en sortira partiellement gagnante. Une nouvelle paroisse est créée en 2004 et porte le nom de la première paroisse érigée dans la région, la Nativité de la Sainte-Vierge. Elle regroupe Christ-Roi, St-Philippe, Saint-Mathieu, Saint-Marc (Candiac). Le secrétariat de la nouvelle paroisse est situé à La Prairie, dans le presbytère qui voisine l’église de la Nativité. Mais cette réorganisation entraîne aussi la disparition de la paroisse du Christ-Roi.

Commence parallèlement une réflexion sur les églises et l’ensemble des bâtiments des paroisses. Le conseil de fabrique n’arrive plus à boucler son budget. Il doit réduire les dépenses. En 2014, les églises de Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Christ-Roi sont cédées aux municipalités. Les terrains sont vendus (sauf au Christ-Roi) et les églises données. Le cas de Candiac est déjà réglé depuis longtemps puisque l’espace qui fait office de temple religieux est incorporé dans le Complexe Roméo. V.-Patenaude.

La cérémonie de fermeture de l’église du Christ-Roi a eu lieu le 23 novembre en présence de l’évêque du diocèse, monseigneur Lionel Gendron. Elle fut suivie le samedi suivant par une cérémonie d’accueil à l’église de La Nativité. Une page d’histoire venait d’être tournée. Une courte histoire, à peine soixante ans, mais qui résume des moments charnières de l’évolution de l’Église. Et les plus âgés pourront dire que la même génération a été témoin à la fois de la construction et de la fermeture de leur église paroissiale. Comme quoi les temps changent, et rapidement.

Sources :

Histoire de la paroisse du Christ-Roi publiée en 1999 à l’occasion du 45e anniversaire de fondation.

Notes documentaires de madame Claire Bernachez : histoire de l’Album souvenir de 1999, découpures de presse, résumés des différentes étapes de la vie paroissiale de 1954 à 2014, et autres textes. Ces documents complétaient l’entrevue que j’ai eue avec madame Bernachez, le lundi 9 juin 2014.

Entrevue avec Réjean Poirier, ancien curé de la nouvelle paroisse de La Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie, le jeudi 30 octobre 2014.

D’autres curés ou prêtres modérateurs succéderont à Germain Legrand : Jude Péloquin, Neil Asselin, René Perron, Gilles Desrocher (prêtre modérateur), Pierre Sung (prêtre modérateur), Bernard Savoie (prêtre modérateur) et Réjean Poirier. La nomination par l’évêque, à partir de 1991, d’un prêtre modérateur, et non pas d’un curé, reflète les tentatives de l’Église de s’adapter au nouveau contexte. La direction pastorale est désormais confiée à une équipe (équipe pastorale), et le curé, qui en était jadis seul responsable, devient un modérateur, c.-à-d. celui qui cherche à rassembler, à unifier. Il s’agit en réalité d’une forme de démocratisation de l’action pastorale de l’Église, d’une implication directe des laïcs dans la transmission du message évangélique. Ce courant semble avoir été minoritaire dans l’église québécoise, du moins dans la région de Montréal, et il n’aura duré qu’un temps, puisque, dès 2005, Réjean Poirier est nommé curé, avec toute l’autorité que comporte le statut (la cure des âmes), après une période de transition de trois ans. Il en fut ainsi dans le tout le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Cette innovation, dit-on, n’était pas conforme aux dispositions du droit canon.

Le 1er novembre dernier avait lieu le souper annuel de la SHLM. Près d’une centaine de personnes se sont déplacées pour l’occasion.

Nous avons eu la chance, lors de cette soirée, de recevoir Monsieur Hoang Mai, député fédéral de Brossard- La Prairie, ainsi que, pour la première fois à l’un de nos soupers annuels, Monsieur Richard Merlini, député provincial de La Prairie, et de notre nouveau maire, Monsieur Donat Serres, élu le 17 octobre dernier. Il était accompagné de plusieurs conseillers et conseillères.

C’est aussi lors de cette soirée que nous avons remis le prix « Bénévole de l’année » à Madame Huguette Langlois, qui s’est illustrée lors de notre campagne de financement de vente de livres usagés.

Cette agréable soirée a été une excellente occasion pour rencontrer membres et amis de la SHLM autour d’un bon repas.

De nombreux prix de présence ont été remis.

Au jour le jour, octobre 2014

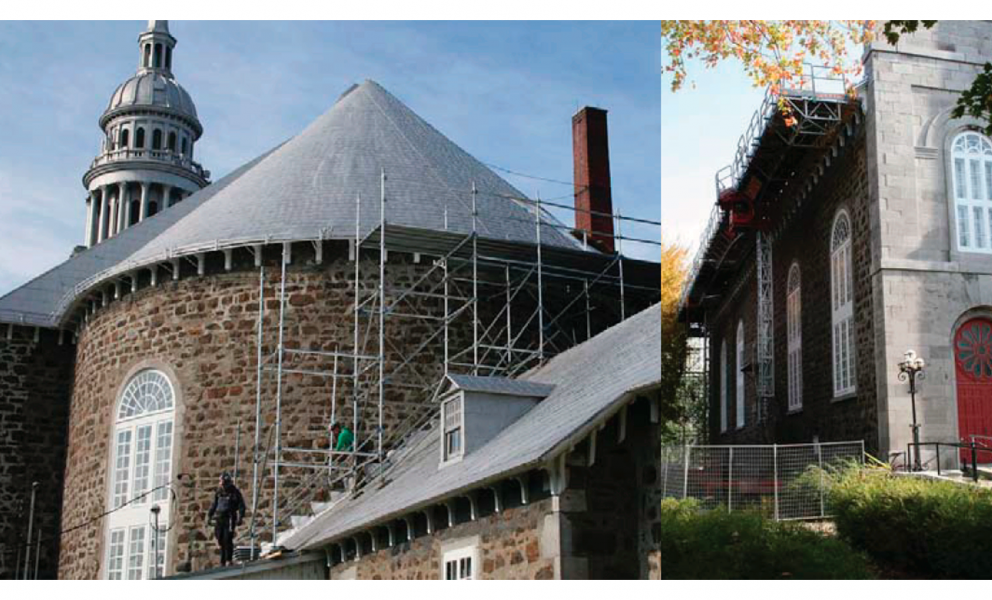

À la suite d’un bilan de santé de l’édifice, établi par l’architecte Jacques Nadeau, et grâce à une subvention du Conseil du patrimoine religieux, des travaux majeurs ont été entrepris sur l’église de la Nativité. Des ouvriers procèdent actuellement à la réfection complète de la toiture, suivra une intervention sur les joints de maçonnerie en façade. Compte tenu des budgets disponibles, la peinture intérieure devra éventuellement être refaite.

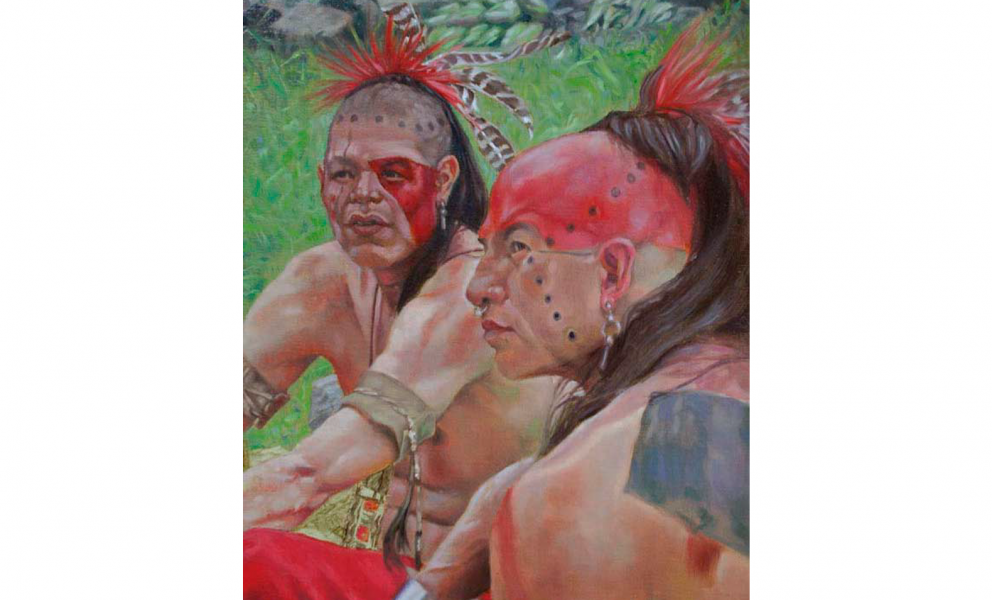

Pendant l’interminable guerre Franco-Iroquoise (1687- 1701), nos alliés Algonquins se rendaient chaque année à la grande foire aux fourrures de Montréal. Au mois de juillet 1691, les Algonquins du nord ; les Abitibiwinnis et les Temiskamings descendaient la Grande Rivière (l’Outaouais) pour se rendre de nouveau à Montréal et ils étaient encore dirigés par leur grand capitaine de guerre que les Français surnommaient « Routine ». Tout au long de son parcours, Routine s’allia ses frères Algonquins et Outaouais, tant ceux de Michilimakinac, de l’Isle-aux-Allumettes ainsi que ceux de la Petite-Nation et d’ailleurs, pour ainsi mieux résister à toute attaque ou embuscade iroquoise.

L’arrivée de Routine en 1691 s’avéra providentielle pour la petite colonie française et Louis-Hector de Callière, le gouverneur militaire de Montréal. Callière avait appris de ses espions« Atavia:ta » était son espion de confiance suite au départ de « La Plaque », le neveu du Grand Agnier – Atahsa:ta, qui était en France au moment de ces événements. Atavia:ta « eut avis par quelques-uns des ennemis, qu’ils faisaient un gros mouvement pour venir fondre sur la colonie ». Cette information cruciale est confirmée par Cornelius Clatie, un prisonnier Anglais de Canastagione, N.Y. amené à Montréal à la mi-juillet 1691. que le maire d’Albany, Pieter Schuyler, était à la tête d’une armée composée de 400 à 500 soldats, y compris des Mohawks, des Onneiouts (Oneidas) et des Mohicans. Cette armée devait faire jonction avec une autre de 500 Iroquois surtout composée de Tsonnontouans (Senecas) des Grands-LacsSelon History of the New Netherlands, « Led by Major Schuyler, the Mohawks, Oneidas, and some Mohicans proceeded by Lake Champlain; the Senecas,Cayugas and the Onondagas were to come by the Saint-Lawrence river ». Heureusement pour la colonie française, à la suite d’une mauvaise planification, cette jonction avec les Tsonnontouans (Senecas) et autres Iroquois ne s’est jamais concrétisée. Mais, tout comme l’année précédente pour Johannes Schuyler, le frère de Pieter, un Mohawk nommé Karistagio (Christagio ou Caristasio) guiderait de nouveau l’expédition new-yorkaise vers La Prairie-de-la-Magdeleine. , pour attaquer le petit village palissadé de La Prairie-de-la-Magdeleine et, si possible, Montréal qui ne comptait que 650 habitants français à l’intérieur de ses fortifications.

Le 3 août, Callière traversa le fleuve Saint-Laurent avec sa petite armée composée de 15 compagnies franches de la Marine et quelques-unes des meilleures milices de Montréal. Ce corps d’armée considérable pour l’époque était aussi accompagné de nos précieux alliés ; les Abénakis, les Outaouais, les HuronsCommandé par « Ouéouaré » ami personnel du Gouverneur Louis de Buade Comte de Frontenac et ancien Sachem (1687) déchu des Iroquois Goyogouins (Cayugas des Grands-Lacs). , et les Algonquins de l’intrépide Routine. Également présent, les Iroquois chrétiens ou AgniersCommandé par « Hono8enhag » grand dogique du Sault-Saint-Louis (Kahnawa:ke), également connu sous le nom de « Sagenn:ha du Sau » (voir Belmont) ou du nom qu’il reçut lors de son baptême ; Louis du Sault. Selon Belmont, Bénac et Charlevoix, Sagenn:ha mourut en héros sur le champ de bataille, tout en exhortant ses frères Agniers et tout le monde à combattre pour la foy. du Sault-Saint-Louis (Kahnawa:ke) et leurs frères de la Mission de la Montagne qui étaient accompagnés, comme d’habitude, de leur aumônier militaire, le sulpicien Robert-Michel Guay. En tout, Callière avait avec lui un minimum de 750 soldats et miliciens, ainsi que 300 à 400 guerriersLe sulpicien François Vachon de Belmont était le premier instituteur de la Mission de la Montagne à Montréal face au village de La Prairie, et il nous informe que les Français et Sauvages étaient « au nombre en tout de 1200 ». À la suite de la grande bataille, les sulpiciens Belmont et Guay nous confirmaient la mort de certains notables capitaines de guerre alliés telles que celle de Sagenn:ha du Sau et aussi celles de Nicolas Minime également du Sault en plus de Tegaronsate Aunegeiscon Agnier de la Mission de La Montagne. Charles de Monseignat, premier secrétaire de Frontenac, nous confirme la mort sur le champ de bataille du perfide sachem Mohawk Ouimonragouas, qui était à Montréal au printemps 1691 pour d’inutiles négociations de paix. pour attendre l’ennemi « de pied ferme » à La Prairie.

Après une longue semaine d’attente et voulant attirer les ennemis dans un guet-apens « entre deux, afin qu’ils ne nous échappassent pas », Callière dépêcha tôt le vendredi 10 août au fort Chambly, « l’endroit par où les ennemis devaient venir », son meilleur commandant de bataillon, Philippe Clément du Vuault sieur de Valrennes et ses troupes d’élite. Valrennes ainsi que le commandant du fort Chambly, Raymond Blaise sieur Des Bergères, avaient reçu leurs ordres de bataille pour contrer les envahisseurs ; « ordre de les laisser passer et de les suivre en queue ». Avant-gardes et éclaireurs sur les cinq lieues du sentier La Prairie / Chambly, les valeureux Routine, Ouéouaré et Hono8enhag ainsi que leurs guerriers étaient le fer de lance de ce bataillon d’éliteLe commandant Pieter Schuyler évalue ce bataillon à 340 hommes ; les Français à deux compagnies d’élite de la Marine, une commandée par le capitaine Claude Guillouet, sieur d’Orvilliers et l’autre par le capitaine Nicolas Daneau, sieur de Muy et les deux compagnies de la milice de Montréal commandées par Jean-Vincent LeBer sieur Du Chesne, au total 160 à 180 Français sans compter nos « Sauvages » … donc de conclure que nos alliés étaient presque aussi nombreux que les Français lors de cette bataille. Le lieutenant Gédéon de Catalogne affirma que M. de Callière envoya un détachement de trois cents, tant soldats Canadiens et sauvages, commandés par M. de Valrennes. , guidant l’importante expédition militaire sur sa dangereuse mission que tous savaient très cruciale et décisive.

Monsieur Louis de Buade comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, qualifia la très violente et sanglante confrontation du lendemain comme suit : « Depuis l’établissement de la colonie, il ne s’est rien passé en Canada d’aussi fort ni de si vigoureux ».Nous pouvons donc en conclure que Frontenac affirma que la bataille de La Prairie avait été plus importante (plus fort et plus vigoureux) que l’affrontement qui eut lieu l’année précédente à Québec ! À savoir en 1690 lors de l’invasion navale et des multiples tentatives de débarquements avortés de la flotte anglaise, où Frontenac répondit à un ultimatum de l’Amiral Phips avec un retentissant « Je vous répondrai par la bouche de mes cannons ! ».

Entre temps au fort La Prairie, surpris par l’imposante présence de l’armée française, le major Schuyler et ses hommes « noserent pas sangager à la face de tant de monde » et fuirent La Prairie « with all haste » pour se rendre à leurs canots situés près des vestiges d’un ancien fort français ; aujourd’hui St-Jean-sur-Richelieu. C’est sur le sentier du retour que Schuyler et ses troupes new-yorkaises affrontèrent le bataillon du commandant de Valrennes.

En effet, alerté par le signal des coups de cannons, les Français et leurs alliés revenus du fort Chambly les attendaient en formation de pointage à mi-chemin derrière une barricade et des abattis situés sur un coteau en forme de « half moon ». Valrennes affirma que « les ennemis marchaient avec précipitation, croyant par leurs cris nous étonner, ils vinrent donner jusqu’à la portée du pistolet (30 pieds) du retranchement et de la décharge du premier rang; il leur tomba plus de trente hommes; ce grand feu ne les étonna pourtant pas, et les Anglais et Agniers revinrent jusqu’à trois fois à la charge et après une heure et demie de combat, ils se retirèrent ». Valrennes dit aussi qu’il y eut « grande tuerie de part et d’autre » et que « nos soldats de la Marine s’y distinguèrent aussi beaucoup et l’émulation qu’il y avait entre les Français et les Sauvages faisait faire à chacun parfaitement son devoir ». Quoique l’ennemi fut presque deux fois plus nombreux, « les Mohicans qui ne s’attendaient pas à une si vigoureuse résistance, lachèrent un peu le pied ». C’est alors que le téméraire « Routine et sa bande croyant les entourer et mettre en déroute fut lui-même repoussé par les ennemis; ce fut là que se fit une espèce de mêlée, chacun quittant son poste (derrière la barricade) pour se battre à coup de main, (l’épée, le tomahawk, la hachette ou le casse-tête), mais après une heure et demi de combat les Anglais (Iroquois païens et Mohicans) furent contraints de se débander, et la déroute fut entière » Selon le sieur de Bénac, « Le samedi 11 août nous fust avantageux … par la bravoure et sage conduite de monsieur de Vallerenne et le courage des siens, quelques Sauvages du Sault et de Lorette ont aussi fait merveilles en cet rencontre et un y a esté tué en exortant tout le monde à combattre pour la foy ». Il s’agit bien ici de Sagenn:ha du Sau (Hono8enhag), part ailleurs, nous croyons que le capitaine de guerre des Agniers de la Montagne lors de cette bataille était le dénommé Tiorhathatiron. .

Selon Frontenac, « Les ennemis ont été obligés de plier et se sont retirés en grand désordre après avoir eu plus de 120 hommes tués sur la place, d’avantage de blessés et laissé quelques prisonniers et un de leurs drapeaux … Valrennes a conserver la gloire des armes du Roi et procurer un grand avantage au pays ». Le dimanche 12 août, l’Intendant Jean Bochart de Champigny, présent à Montréal et témoin des événements de la veille, écrivit au ministre de la Marine « Valrennes les a tués et blessés presque tous ».

Le samedi 11 août 1691, les capitaines de guerre : Routine, Ouéouaré et Hono8enhag et leurs courageux guerriers Algonquins, Hurons et Agniers du Sault (Kahnawa:ke) en plus des quelques Outaouais et Abénakis présents, avaient participé de façon volontaire à ce haut fait d’armes que Frontenac qualifiait, en quelque sorte, de l’heure de gloire de la Nouvelle-France. Cette victoire décisive qui eut lieu dans une clairière de la seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine, ainsi que la déroute complète des troupes new-yorkaises étaient un point tournant dans ce conflit de guérilla sans fin, et elle établissait le premier jalon de ce qui allait mener à la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701.

À nous d’en conserver le souvenir car, comme nous, nos alliés ne cherchaient pas la gloire, mais la sécurité et le mieux-être de leur pays. De ce qui fut aussi leur victoire naquit notre fierté et certainement une des plus grandes épopées de l’histoire de la Nouvelle-FranceGédéon de Catalogne, sous-ingénieur du roy et lieutenant de la Marine, affirma que les Français perdirent 37 des leurs lors de cette grande bataille; alors de conclure que nos alliés sauvages en perdirent presque autant en sus de leurs nombreux blessés. Lors de la première confrontation à La Prairie, il affirma aussi: « qu’il y eu quelques morts, parmis ceux-ci six de nos Outaouais ». .

Grande nouveauté à la SHLM cette année ! En plus des nombreuses conférences annuelles, nous inaugurons en novembre le concept de grande conférence avec l’historien Marcel Tessier. Une fois par an, nous inviterons des conférenciers vedettes qui, nous l’espérons, sauront attirer des foules plus grandes par leur notoriété afin de nous aider à faire connaître davantage la SHLM et ses nombreuses activités dans la région.

On connaît Monsieur Tessier entre autres pour ses nombreuses apparitions à la télévision, notamment à Salut, Bonjour, où ses talents de communicateurs et de conteurs étaient mis de l’avant.

Auteur de plusieurs ouvrages, Monsieur Tessier est un conférencier hors pair qui nous présentera sa conférence le 4 novembre au Complexe Saint-Laurent de La Prairie, à 19 h 30. Invitez parents et amis !

Réservez avec nous au 450 659-1393.

Louise de Ramezay fait partie d’une famille prestigieuse qui a participé aux événements les plus dramatiques de notre histoire. Malgré les diverses péripéties qui se déroulent au moulin à scie familial (meurtre d’un esclave noir, procès, bris successifs) situé sur la rivière des Hurons (seigneurie de Chambly), il semble que cette entreprise lucrative marque l’enfance de Louise. C’est donc tout naturellement qu’elle en prend la direction. Jusqu’à sa mort à l’âge de 71 ans, cette femme célibataire dirigera sa scierie avec obstination malgré les nombreux obstacles.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

Vous êtes cordialement invités à participer à notre souper annuel qui aura lieu samedi le 1er novembre à 18 h au Complexe Saint-Laurent. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour inviter parents et amis afin de leur faire connaître la SHLM ?

Réservez votre table en nous contactant au 450 659-1393 avant le 23 octobre. Prix d’entrée de 30 $ par personne.

Au jour le jour, septembre 2014

Depuis maintenant plusieurs millions d’années, M. Gaétan Bourdages a été l’homme derrière Au jour le jour. Tel Atlas, il a tenu notre bulletin à bout de bras en écrivant la plupart des contenus et en coordonnant toutes les étapes de la production. Ce fût un travail titanesque qu’il a mené à bien jusqu’à la dernière édition d’avant l’été.

Avec toute l’innocence qui caractérise mon jeune âge, j’ai pris la relève de M. Bourdages avec la mission de poursuivre son oeuvre et en espérant faire presque aussi bien. Je ne suis pas totalement étranger à cette publication : j’en fais le design depuis septembre 2008. Je souhaite qu’on me laisse bien quelques temps pour m’ajuster au rôle de coordinateur de ce bulletin, mais n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bons ou mauvais.

J’ai la chance d’être appuyé par Stéfanie Guérin à la révision linguistique, qui maîtrise parfaitement notre langue malgré son très très jeune âge, et ce même si elle n’a pas fait son cours classique…

Mon implication, autant dans le bulletin que dans le conseil d’administration de la SHLM, a toujours trouvé sa motivation dans la volonté de diffuser notre histoire au plus grand nombre. Vos textes, vos idées et vos suggestions sont les bienvenus.

–Mairesse de La Prairie de 2005 à 2014 –

Madame Lucie F. Roussel est décédée prématurément le 20 juillet dernier à son chalet de Stratford dans les Cantons de l’Est. Sa disparition soudaine a semé la consternation au sein du conseil municipal ainsi que parmi les employés de la ville et chez l’ensemble des citoyens. Conseillère municipale de 1999 jusqu’en 2005, année de son élection à la mairie, Mme Roussel avait de nombreux amis et elle était appréciée d’un très grand nombre d’électeurs.

Malgré la terrible épreuve de la mort subite de son époux il y a quelques années, un deuil qui avait sérieusement affecté sa santé, Mme Roussel était demeurée fidèle au poste. À travers toutes ces années, elle s’était montrée accueillante, généreuse, dynamique et constamment préoccupée par l’état de « sa ville ».

Lors des élections provinciales de septembre 2012, notre mairesse s’était portée candidate pour le comté de La Prairie sous la bannière du parti libéral de Jean Charest. Or, elle perdit ses élections aux mains de Stéphane Le Bouyonnec de la Coalition avenir Québec. Pourtant, tous savaient qu’elle était une candidate de choix et qu’elle possédait l’expérience et la compétence nécessaires pour occuper le poste de député. Nous devions apprendre par la suite que sa défaite était due en partie au fait que de nombreux citoyens et citoyennes de La Prairie lui avaient avoué avoir voté pour un autre candidat au poste de député parce qu’ils souhaitaient ardemment conserver leur mairesse. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été réélue par acclamation à la mairie lors des élections municipales du 3 novembre 2013. Cela ne démontre-t-il pas que nous ne savons pas toujours combien nous sommes aimés ?

Visiblement sensible à l’importance de la mise en valeur du Vieux La Prairie et à la conservation du patrimoine bâti, la mairesse de La Prairie a toujours prêté une oreille attentive aux demandes des membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Notre mairesse savait écouter.

Citons à preuve :

• l’enfouissement des fils dans les rues du site patrimonial déclaré ;

• l’inauguration en septembre 2013 et à la suite d’années d’efforts, du Musée d’archéologie de Roussillon situé rue Saint-Ignace, dans l’ancien édifice du Bureau d’enregistrement du comté ;

• l’adoption du règlement 1344-M visant la protection de 42 bâtiments à valeur patrimoniale situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-La Prairie, règlement fondé sur les recommandations du macro-inventaire dressé par l’architecte Michel Létourneau ;

• le maintien de la subvention annuelle accordée à la SHLM, une aide financière sans laquelle notre organisme ne saurait survivre décemment et qui nous permet de poursuivre notre mission de recherche, de protection du patrimoine et de diffusion auprès de la population.

Personnellement, nous avons particulièrement été touchés par sa participation assidue au souper annuel de la Société d’histoire et surtout par sa présence, en octobre 2013, au lancement du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière ».

Madame Roussel n’était pas qu’une partenaire, elle était une véritable amie de la SHLM et son départ nous attriste profondément. Nous sommes persuadés que la personne qui occupera sous peu le poste de maire ou de mairesse de La Prairie saura tisser avec la Société d’histoire les mêmes liens de confiance, d’écoute et d’amitié.

Cette année, la SHLM présente un conférencier vedette, l’historien M. Marcel Tessier. Toutes les informations sur cette conférence sont disponibles ci-bas. Les conférences régulières se donnent à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Toutes les conférences débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5$ pour les non membres (sauf indiqué). Informations au 450 659-1393

16 septembre 2014

Par M. Louis Lemoine

Une chicane de curés au XVIIIe siècle.

Entre 1720 et 1725, les relations entre le sulpicien Joseph Isambart, curé dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Pade de Longueuil et Paul-Armand Ulric, curé de la paroisse La Prairie-de-la-Madeleine s’enveniment au sujet d’un petit territoire, le Mouillepied, situé à la limite commune de leur paroisse respective où résident une dizaine de paroissiens. On verra que nombre de personnes de tous les milieux sociaux se mêleront de l’affaire…

21 octobre 2014

Par M. Réal Fortin

Louise de Ramezay et son moulin

Louise de Ramezay fait partie d’une famille prestigieuse qui a participé aux événements les plus dramatiques de notre histoire. Malgré les diverses péripéties qui se déroulent au moulin à scie familial (meurtre d’un esclave noir, procès, bris successifs) situé sur la rivière des Hurons, il semble que cette entreprise lucrative marque l’enfance de Louise. C’est donc tout naturellement qu’elle en prend la direction. Jusqu’à sa mort à l’âge de 71 ans, cette femme célibataire dirigera sa scierie avec obstination malgré les nombreux obstacles.

4 novembre 2014

Par M. Marcel Tessier

Les traditions de Noël en Nouvelle-France

Cette conférence concerne l’origine de la fête de Noël et tout ce qui l’entoure : le personnage de Saint Nicolas, ancêtre du Père Noël, l’avent, la coutume du réveillon de Noël, le sapin et ses décorations, le petit Jésus et le père Noël, la crèche, les cadeaux, les préparatifs pour le festin du réveillon, les bas de Noël, la messe de minuit… Exceptionnellement, le prix d’entrée de cette conférence sera de 10 $ pour tous et aura lieu au Complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

20 janvier 2015

Par M. Jean Joly

Traite des fourrures et contrebande

La traite des fourrures constituait la base de l’économie de la colonie française en Amérique. Les diverses compagnies qui se sont succédé jouissaient d’un précieux monopole et de plusieurs autres privilèges qu’elles entendaient bien protéger. Le conférencier expliquera pourquoi les contrebandiers bravaient les mesures dissuasives sévères décrétées par les autorités à partir des données recueillies au cours de sa récente recherche, incluant divers documents d’archives du régime français. M. Joly est membre de la SHLM.

17 février 2015

Par M. Patrick Salin

Typologie des fortifications en Nouvelle-France

M. Salin a mis au point une typologie qui permet de présenter de manière simple et exhaustive tous les types de constructions réalisés par la France en Amérique du Nord et ayant servi comme postes, missions ou forts. On retrouve de nos jours des vestiges d’époque de ces établissements sur des sites parfois très reculés de son empire nord-américain. Tous placés sur des lieux d’importance stratégique pour l’époque, plusieurs de ces sites accueillent maintenant des villes nord-américaines de tailles variables.

21 avril 2015

Par M. Gaétan Bourdages

Le clergé de La Prairie de 1700 à 1900

Pendant près de trois siècles, le clergé a joué ici un rôle primordial tant au plan de l’évangélisation, du culte, de l’éducation, des soins de santé et de la prise en charge des orphelins et des aînés. Cette conférence propose un regard neutre sur la composition, la formation, les attitudes et les réalisations du clergé de La Prairie durant la période qui s’étend de la fin du 17e siècle jusqu’au début du 20e siècle. M. Bourdages est membre de la SHLM.

Voici la photo de l’édition 2014 de la troupe de notre activité de théâtre de rue, Marchez dans l’ombre du passé, qui a connu un franc succès cet été avec 4 représentations à guichets fermés (18, 25 juillet, 1er et 8 août) avec une foule record de 230 spectateurs. Toutes nos félicitations et longue vie à cette activité qui va célébrer sa 10e année d’existence l’été prochain (dans la formule estivale).

Troupe et bénévoles dans l’ordre habituel (absent sur la photo: Jean L’Heureux, qui prenait la photo) : Jordanne Veilleux-Dubois, Jonathan Pommainville, Véronique Boutin, Camille Amyot, Danielle Simard, Marylene Desourdy, Alexandre Boivin, Isabelle Le Bourdais, Stéphane Tremblay, Stéfanie Guérin, Sarah Fefer-Lamarche, Guillaume Dubois-Veilleux, Marianne Bissonnette, Camille Baribault et Marie-Pier Davies.

Le 7 juin 2014, à 13 heures, un événement inusité a lieu sur le Chemin de La Bataille Nord, près du 2190. En effet, une croix de chemin rénovée y est bénite par l’abbé Réjean Poirier de la paroisse La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge, en présence d’une quinzaine d’invités.

En fait, cette nouvelle croix avait été érigée le 27 septembre 2013.

Quand monsieur Jean Bourassa, le propriétaire actuel, avait acheté le terrain de madame Huguette Racine-Bleau en septembre 1998, cette dernière lui avait demandé de prendre soin de la croix existante.

Michel Langevin, un ami de Jean Bourassa, s’est offert pour rénover bénévolement la croix endommagée. Finalement, à l’été 2013, Michel et sa conjointe Carole Oligny passent à l’action. Ils proposent à Jean de faire une réplique de la croix, vu sa dégradation avancée, incluant le coq et la niche. Jean aquiesce et fournit le matériel.

En juillet, Michel démonte la croix, la transporte chez lui dans son atelier pour en faire une réplique la plus fidèle possible. Michel et Carole se mettent à chercher des photos de la croix avec toutes ses pièces parce que certaines manquent.

Finalement le 27 septembre 2013, la réplique est prête à être installée sur sa base de ciment avec ancrage. Un cortège quitte la résidence de Michel en direction du 2190 : un camion pick-up, une remorque avec la croix, les deux fils du couple dans leurs véhicules et d’autres bénévoles. Il faut souligner que des réfugiés politiques vénézuéliens avaient tenu à participer à l’érection de la croix, une occasion d’exprimer leur foi à la suite de leur récente immigration.

Les artisans du projet conviennent alors de planifier une bénédiction de la croix nouvelle pour le printemps 2014. C’est ainsi que la cérémonie a lieu le 7 juin 2014. Michel a la délicate attention d’offrir aux invités présents de petites croix taillées dans la partie saine de l’ancienne.

Photos par M. Jean Joly.