- Au jour le jour, avril 2006

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Pour notre organisme, c'est en grande partie le support des membres qui assure notre bon fonctionnement et la variété de nos services. Assurez-vous de renouveler votre abonnement.

Soirée « reconnaissance des bénévoles »

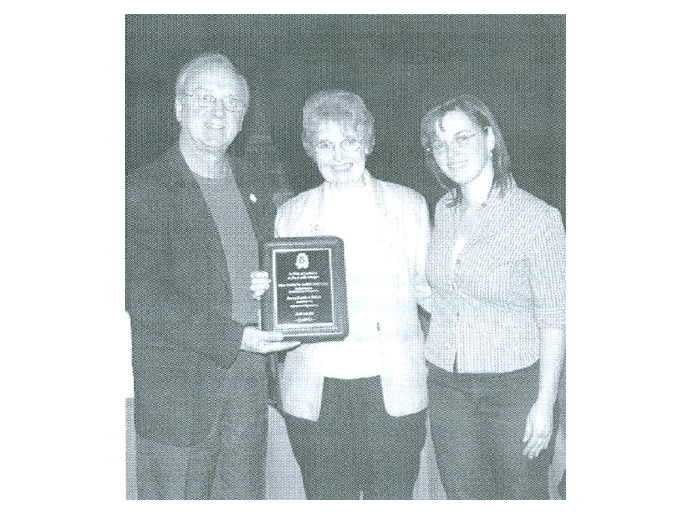

Décidément, le mois de mars a été un mois fertile en évènements. En plus de la conférence mensuelle et de l'assemblée générale annuelle, certains membres de la Société ont été invités à participer à la soirée « reconnaissance des bénévoles » organisée par la ville de La Prairie, le 25 mars dernier.

La « table » de la Société comprenait le vice-président, monsieur Jean L'Heureux, le vice-président, monsieur Gaétan Bourdages et son épouse, le secrétaire, monsieur Jean-Marc Garant et son épouse, madame Hélène Doth, la trésorière, madame Lucie Longtin, monsieur Jacques Brunette et son épouse, Lise Nadon Brunette.

Une telle soirée constitue toujours une vaste entreprise étant donné le grand nombre d'invités. Toutefois, le traiteur a réussi à servir avec souplesse et diligence un très bon repas pendant que certains artistes s'employaient à nous distraire.

Passant de table en table, un jeune homme tentait de retenir les prénoms de toutes les personnes présentes et, plus tard, son exploit mnémonique consistait à passer de table en table pour montrer qu'il les avait tous mémorisés… ou presque. Après la prestation musicale d'une chanteuse de talent, les organisateurs ont procédé à la distribution des hommages rendus aux bénévoles de chaque organisme.

Nous nous devons de souligner ici l'hommage spécial rendu à celle qui, à mon avis, est l'âme de la Société d'histoire, madame Patricia McGee Fontaine. Madame McGee Fontaine voyageant à l'extérieur du pays, c'est monsieur L'Heureux et madame Longtin qui ont reçu en son nom une plaquette mentionnant un bénévolat de plus de vingt ans.

Assemblée générale

Le 28 mars dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle des membres de la Société d'histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine. Après un exercice de feu plutôt inattendu, les membres ont pris connaissance des rapports annuels qui ont confirmé le bon travail qui se poursuit toujours à la Société. On a aussi procédé au vote de certains amendements aux règlements et on en a profité pour présenter celle qui a bien voulu accepter la lourde charge de trésorier, madame Lucie Longtin.

Finalement, le Conseil d'administration a tenu à souligner l'hommage rendu par la Ville de La Prairie à celle qui, depuis une trentaine d'années, a participé à la fondation et a veillé à la bonne marche de notre Société, madame Patricia McGee Fontaine. C'est madame Jacinthe Ducas, régisseur culturel, qui lui a rendu les honneurs bien mérités.

- Au jour le jour, avril 2006

Conférence : La Prairie, « Une tante m’a raconté… »

Prochaine conférence

La Prairie, « Une tante m’a raconté… »

par : Monsieur Laurent Houde

Le mardi, 18 avril 2006, à 19h30

- Au jour le jour, avril 2006

Mot du président

Malgré quelques soubresauts inattendus, la température devient plus clémente et cela devrait vous inciter à venir nous rendre visite aux locaux de la SHLM.

Une équipe s'applique présentement à la réfection de notre site web, mais en attendant que la Société puisse entrer dans vos demeures via internet, pourquoi n'en profitez-vous pas pour compléter votre généalogie? Vous pourriez même vous lancer dans la production d'un « livre de famille » et laisser ainsi à vos enfants et à vos petits-enfants un souvenir impérissable. Nous sommes là pour vous aider et pour vous conseiller.

Enfin, une autre équipe a amorcé la mise en chantier d'une exposition estivale qui, nous l'espérons, ne laissera pas de vous surprendre.

Profitez des services de la SHLM. Venez nous voir.

René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, avril 2006

Guillaume Vignal, Sulpicien, martyr, dans notre seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, en 1661

Introduction

Dans un premier temps, nous ferons état du climat de terreur qui régnait dans la colonie, entre 1640 et 1665. Dans un deuxième temps, nous indiquerons l'endroit exact où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe. Puis, nous produirons une courte biographie du martyr sulpicien. Ensuite, suivra un récit succinct, précis et comportant des éléments historiques.

Enfin, nous dégagerons quelques évènements et quelques dates qui permettront de commémorer la mémoire de ce martyr, au fil des années.

Climat social de terreur, 1640-1665

Un vent soutenu de menaces souffle sur la colonie, à cette période, suite à la déclaration officielle de la guerre par les Iroquois.

Les gens sont inquiets et apeurés à la suite des agissements des Iroquois : incursions, guet-apens, raids, attaques surprises, embuscades, harcèlement, incendies, pillages, saccages, tortures, assassinats, le tout à une fréquence importante.

Les secours de la mère patrie sont, sinon inexistants, du moins nettement insuffisants.

Tous sont visés lors de ces attaques par les Iroquois : hommes, femmes, enfants, missionnaires, Récollets, Jésuites, Sulpiciens.

Qu'il nous suffise de rappeler les noms de quelques missionnaires morts au cours de leur action apostolique et martyrisés par les Iroquois.

Mentionnons donc les noms suivants et l'année de leurs morts respectives : Isaac Jogues (1646), René Goupil (1642), Jean de La Lande (1646), Antoine Daniel (1648), Jean de Brébeuf (1649), Charles Garnier (1649), Noël Chabanel (1649), Gabriel Lalemant (1649).

Ce listing n'est pas exhaustif, mais suffisant pour réaliser le climat de terreur régnant sur la colonie.

En plus des missionnaires, on comptait des morts à chaque année de cette période. Par exemple, en 1652, plus de trente personnes sont massacrées dans les régions de Shawinigan, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Montréal, ce qui confirme qu'il ne s'agissait pas de cas isolés.

Voici un extrait provenant de l'historien Benjamin Suite, dans le volume 7 de ses Mélanges historiques : « la liste ci-dessus ne donne certainement pas la moitié ou pas plus de la moitié des victimes de la férocité des Iroquois durant la période en question. Nous sommes justifiables de dire qu'il a péri 400 personnes de cette manière sur une population moyenne de 1000 âmes, soit 40 % puisqu'en 1640 nous étions de deux à trois cents âmes, en 1650, six cents âmes et en 1663 de deux mille à deux mille cinq cents ».

Île-à-la-Pierre, situation géographique

À l'origine, en 1661, l'endroit où eut lieu l'attaque contre Guillaume Vignal et son groupe, s'appelait l’Île-à-la-Pierre dont le nom a été modifié pour celui de l'Île Moffat jusqu'aux travaux d'Expo 67.

À l'aide de nombreuses cartes que nous avons retracées au cours de cette recherche, on pourrait aisément retracer l'évolution historique, l'aménagement physique et l'utilisation multiple de cette île qui est maintenant agglomérée à l'Île Notre-Dame depuis Expo 67.

Nous nous contenterons, en fait, de donner quelques indications afin d'éviter de mettre trop d'accent sur les cartes géographiques, ce qui dépasse largement notre propos.

Dans un premier temps, voici une partie de la carte de la Seigneurie de La Prairie, celle de la Côte-de-Saint-Lambert, telle qu'on la retrouvait en 1661.

On y retrouve alors l'Île-à-la-Pierre située en amont de l'Île Sainte-Hélène et au sud de celle-ci.

Ajoutons maintenant quelques indications très approximatives qui nous permettront de localiser aisément cette île.

1. L'Île-à-la-Pierre faisait bien partie de la Seigneurie de La Prairie.

2. La longueur de l'île mesurait à peu près 2000 pi., sa largeur 400 pi., à une distance de 1600 pi. de la rive sud du Saint-Laurent, à Saint-Lambert et à 1800 pi. du Pont Victoria.

3. En fait, l'île était située approximativement entre l'avenue Lorne, à Saint-Lambert, et la rue Victoria et son prolongement, qui constitue la limite est de la Seigneurie de La Prairie.

Biographie de Guillaume Vignal

Plusieurs biographes et historiens ont tenté de retracer les étapes de la vie de Guillaume Vignal de sa naissance à sa mort, mais il y a mésentente sur la période située entre sa naissance et l'année 1648; entre autres, sa date de naissance ne fait pas l'unanimité, ni l'année de son ordination comme prêtre, ni son âge à sa mort. C'est pourquoi nous nous limiterons à ses seules activités à partir de 1648.

- 13 septembre 1648. Il est chapelain des Ursulines à Québec, poste qu'il occupe jusqu'en 1658.

- 1653. Il reçoit un arpent de terre de la part de Louis d'Ailleboust et il en fera donation aux Ursulines avant son départ pour la France.

- 13 mars 1658. Au cours d'un voyage, sur la côte de Beaupré, il accompagne Louis d'Ailleboust, gouverneur intérimaire, et il bénit la place de l'église du Petit-Cap, qui deviendra l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré.

- Printemps 1658. Sur les conseils de l'abbé de Queylus, qu'il a rencontré à Québec en 1657, il s'embarque pour la France où il obtient son agrégation comme Sulpicien.

- 7 septembre 1659. Il revient à Ville-Marie avec la recrue où on retrouve, en particulier, Jacques Le Maistre, sulpicien, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys.

- 1659 à 1661. Il exerce son ministère à Ville-Marie et devient aumônier de l'hôpital Saint-Joseph.

- Août 1661. Il remplace Jacques Le Maistre comme économe du séminaire de Saint-Sulpice, Jacques Le Maistre ayant été assassiné par les Iroquois.

- 27 octobre 1661. Guillaume Vignal périt, lui aussi, aux mains des Iroquois, ce que nous raconterons dans la section suivante.

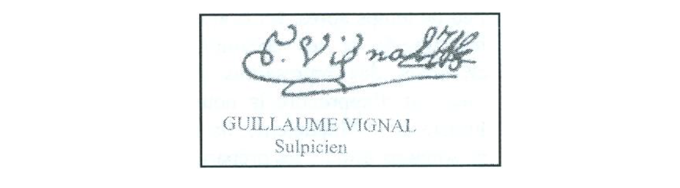

Enfin, voici, ci-contre, la signature de Guillaume Vignal pour le bénéfice des graphologues.

Récit de la mort de Guillaume Vignal

Ce récit, ce n'est pas une légende, ni une création de l'esprit, mais bien une série de gestes et d'images qui ont été rapportés, en partie, par les survivants qui ont réussi à s'enfuir pendant l'attaque et, en particulier, par un observateur privilégié qui a vécu tous ces évènements de A à Z et qui est revenu à Ville-Marie, plusieurs mois après son évasion du quartier général des Iroquois, sur la rive est du Lac Ontario. Il s'agit de René Cuillerier.

Précisons d'abord le contexte précédant cette attaque par les Iroquois. Le Sulpicien Jacques Lemaistre, économe, avait commencé la construction du Séminaire des Sulpiciens, mais n'avait pu terminer son œuvre car il avait été massacré et tué par les Iroquois le 29 août 1661. Son successeur, Guillaume Vignal, fut nommé économe et manifesta son intention de terminer la construction du Séminaire. Mais pour ce faire, il avait besoin de pierres que l'on trouvait en abondance sur l'Île-à-la-Pierre.

Comme le danger guettait toujours les habitants de Ville-Marie, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cette recherche, Vignal demanda à Maisonneuve la permission de se rendre à l'Île-à-la-Pierre pour aller s'approvisionner en pierres avec des ouvriers. Et la coutume voulait qu'on n'aille pas travailler deux jours de suite sur les mêmes lieux. En effet, le 24 octobre 1661, Vignal s'était rendu à File et il insista auprès du gouverneur Maisonneuve pour y retourner le lendemain, 25 octobre 1661. L'autorisation lui fut accordée tout en promettant d'être très prudent.

L'expédition était accompagnée par Claude de Brigeac, ancien soldat et devenu secrétaire de Maisonneuve, par Jean-Baptiste Moyen et Joseph Duchesne, qui devaient protéger les ouvriers durant leur travail.

Les 14 Français de l'expédition se mettent donc en branle avec quelques canots et un chaland pour y transporter les pierres. On longea alors l'Île Sainte-Hélène et l'Île Ronde afin d'éviter les forts courants, puis on mit le cap sur l'Île-à-la-Pierre.

Les premiers arrivés à destination étaient Vignal et quelques ouvriers tandis que Brigeac et les autres suivaient à une certaine distance.

Tout de suite on se dispersa et on commença la collecte des pierres tout en laissant les armes dans les canots.

C'est alors qu'un groupe de 35 Iroquois, Agniers et Oneiouts armés, se jetèrent sur eux et tirèrent de nombreux coups de feu. Ce furent le désarroi et la déroute et les Français se précipitèrent vers leurs canots afin d'aller chercher leurs armes. Les Iroquois se mirent à leur poursuite en les criblant de balles. Brigeac, qui était resté dans son canot, fait feu sur leur chef et le tue sur-le-champ. Pendant ce temps, Vignal est blessé sérieusement de même que Brigeac, deux autres sont tués et enfin, deux autres sont faits prisonniers. Les autres Français se sauvent dont un est grièvement blessé et se dirigent vers Ville-Marie où ils vont raconter la triste nouvelle.

Peu de temps après, les Iroquois chargent dans leurs canots les blessés et les prisonniers, puis quittent les lieux, craignant des représailles de la part des Français qui viennent d'apprendre la nouvelle. Ils se dirigent vers La Prairie de la Magdeleine, ils soignent les blessures de leurs prisonniers afin de les préparer éventuellement à la torture; puis, ils érigent leur campement et un bûcher.

Quant à Vignal, ils essaient de le soigner, de panser ses plaies, mais il a été atteint mortellement et n'aura aucune chance de s'en tirer. C'est alors que commencent les supplices et la torture de Vignal. On arrache ses ongles, on arrache des lambeaux de chair, on le marque au fer et aux tisons, on le fait rôtir au feu, on le scalpe, on arrache son cœur, on le mange, et on boit son sang.

Ainsi, Vignal, après toutes ces atrocités, est mort, martyr, le 27 octobre 1661, ce qui en fait le premier martyr Sulpicien de la Seigneurie de la Magdeleine.

Puis, les Iroquois repartirent, les Agniers avec un prisonnier, Jacques Dufresne; les Oneiouts, eux, repartent avec deux prisonniers, Claude de Brigeac et René Cuillerier. Ils se dirigent vers leurs quartiers généraux, les Cinq-Cantons, situés sur la rive sud-est du lac Ontario.

À leur arrivée là-bas, toutes les bourgades se rassemblent; c'est la fête et on assiste à un supplice indescriptible, celui de Claude de Brigeac, qui avait tué leur chef à l'Île-à-la-Pierre.

Tout y passe, ongles arrachés, brûlures multiples, coups de bâtons répétés, lambeaux de chair arrachés, coups de couteaux, cœur mangé, scalp, le tout, d'une durée de plus de 24 heures, jusqu'à sa mort.

Quant à Cuillerier, il fut réclamé par la sœur du chef tué lors de l'attaque, suivant une coutume amérindienne qui lui permettait alors de remplacer son frère en procédant à une adoption.

Après 19 mois de captivité, il réussit à s'enfuir, à se rendre à la Nouvelle-Hollande, ensuite à Boston, puis à Québec et enfin à Ville-Marie. Ainsi, il fut un témoin oculaire important qui put raconter aux autorités toute cette aventure qui coûta la vie à plusieurs colons. Jacques Dufresne refusa de s'évader avec René Cuillerier et on ignore quel fut son sort.

Le bilan de cette attaque à l'Île-à-la-Pierre et de ses suites est le suivant :

Guillaume Vignal, torturé et tué

Claude de Brigeac, torturé et tué

Joseph Duchesne, tué lors de l'attaque

Jacques Le Prestre, tué lors de l'attaque

Jean-Baptiste Moyen, blessé gravement et mort de ses blessures quelques jours plus tard, à Ville-Marie

René Cuillerier, prisonnier et évadé

Jacques Dufresne, aucune nouvelle suite à l'évasion de Cuillerier.

À la mémoire de Guillaume Vignal

Honorer la mémoire d'un personnage, qu'il soit martyr ou autre, ce n'est pas une tâche dont on s'acquitte une seule fois, sans retour, ce n'est pas une façon de sombrer dans l'oubli après une fête grandiose et éphémère.

En effet, c'est une occasion spéciale de perpétuer les gestes, les activités et les exploits, dans notre cas, de ce martyr que fut Guillaume Vignal. Bien sûr, à l'époque du massacre de l'Île-à-la-Pierre, plusieurs personnes de la colonie entière ont honoré Vignal, dont Marie de l'Incarnation, Dollier de Casson, les Ursulines de Québec, les Hospitalières de Ville-Marie, les Jésuites dans leurs Relations, etc.

De même en est-il de tous nos historiens qui se sont succédé au fil des ans et qui ont accordé une place spéciale à Vignal.

Mais, peu de gestes concrets ont été posés pour honorer sa mémoire, avant 1925. C'est ce qui faisait dire au curé Élisée Choquet, en 1964 : « Une route, une institution, dans les parages, ne pourraient-elles pas se faire gloire de porter son nom? »

Dans les lignes qui suivront, nous allons indiquer quelques gestes, quelques événements qui ont permis d'honorer sa mémoire.

Cet article sur le sulpicien Guillaume Vignal vous a été présenté par monsieur Raymond Monette et se poursuivra dans notre numéro du mois prochain.

- Au jour le jour, mars 2006

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Jacques Brunette (16); Hélène Charuest (59); Céline Lussier (20)

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, mars 2006

Le coin du livre

Acquisitions

– Histoire de Charlevoix; collectif; IQRC; 2000 (achat SHLM)

– Histoire des Laurentides; par Serge Laurin; IQRC; 1999; (achat SHLM)

– Histoire du Saguenay – Lac St-Jean; collectif; IQRC; 1995 (achat SHLM)

– Histoire de l'Outaouais; collectif; IQRC; 1994 (achat SHLM)

– Histoire de Lévis-Lotbinière; collectif; IQRC; 1996 (achat SHLM)

– Histoire du Piémont des Appalaches; collectif; IQRC; 2004 (achat SHLM)

– Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue; collectif; IQRC; 1995 (achat SHLM)

– Histoire de la Côte-du-Sud; collectif; TQRC; 1993 (achat SHLM)

– Histoire de la Mauricie; collectif; IQRC; 2004; (achat SHLM)

– Inventaire des testaments, donations et inventaires du Régime français; par Pierre-Georges Roy; trois volumes; 1941 (Don succession Émard)

– Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités du Québec; par Hormidas Magnan; 1925 (Don succession Émard)

Publications SHLM

Au fil des années, c'est-à-dire depuis la fondation de la SHLM, quelques-uns de nos membres ont produit un certain nombre de publications à caractère éducatif et historique, portant sur La Prairie.

Nous avons rassemblé et regroupé ces différentes publications sur les rayons, dans la section qui suit REF, c'est-à-dire les livres de référence.

Par exemple, La Nativité de La Prairie 1617-1891 a été produit par M. Gaétan Bourdages et M. Paul Racine en 1991 et porte la cote suivante : SHLM EGL 00l. Ainsi, le premier élément de la cote, pour ces productions, sera toujours SHLM.

Appel à tous

Nous sommes toujours à la recherche des Cahiers des Dix, numéros 13 et 14, afin de compléter notre collection. Que les donateurs se manifestent et nous serons comblés de joie.

Histoire de la Province de Québec

de Rumilly

Il nous manquait le numéro 32, portant sur la Dépression. C'est un achat que nous avons réussi à concrétiser après quelques années d'attente.

- Au jour le jour, mars 2006

Appel à tous

Pour élaborer un texte sur « les fours banaux», nous requérons l'aide de nos membres. Si vous possédez de la documentation à ce sujet, vous seriez bien aimables de nous la faire parvenir par la poste, par courriel ou, si l'envie vous prend de venir nous visiter, nous serions encore plus heureux de la recevoir en mains propres. Il va de soi que votre contribution serait alors mentionnée dans l'article.

- Au jour le jour, mars 2006

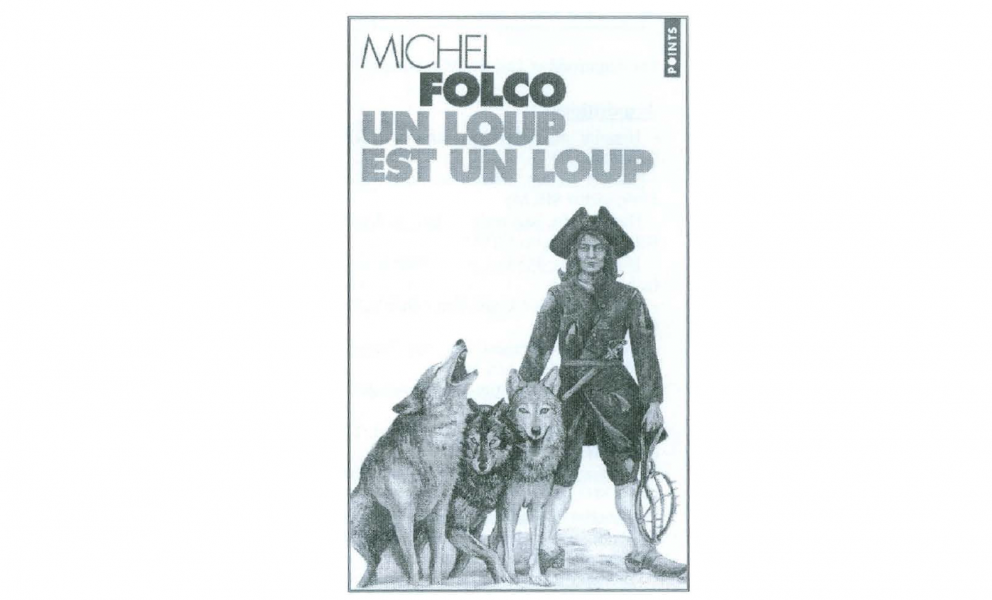

Lectures historiques : « Un loup est un loup » de Michel Folco

Nous nous permettons de poursuivre notre chronique à la fois littéraire et historique, entreprise dans le numéro précédent, en vous présentant cette fois-ci le roman « Un loup est un loup » de Michel Folco.

Récipiendaire du prix Jean d'Heurs du roman historique de 1995, Michel Folco avait d'abord écrit le roman « Dieu et nous seuls pouvons ». Ce roman est une fresque de la vie des bourreaux au dix-huitième siècle et a été porté à l'écran avec un certain succès.

Dans « Un loup est un loup », Folco nous amène dans le Rouergue suivre une aventure assez singulière. Voici ce qu'il nous en dit lui-même.

« L'histoire se déroule au XVIIIe siècle, dans les années qui précèdent la grande Révolution. Charlemagne, le héros, est membre d'une fratrie de quintuplés dont la naissance a déclenché maints tapages et maintes controverses dans le village de Racleterre-en-Rouergue. Nés d'un sabotier, ces cinq enfants grandissent dans une relation fusionnelle et conversent dans une langue – le lenou – qui n'appartient qu'à eux. […] Puis le malheur s'abat. Le père meurt de la rage, la fratrie est dispersée et Charlemagne se retrouve dans la forêt, parmi les loups. Il deviendra bientôt "meneur-garou". »

L'un des grands mérites de ce roman est de bien camper le décor, les us et coutumes de cette époque. Certains diront que d'autres l'ont fait avant lui. Certes. Mais le paysage et les façons de vivre qu'on y décrit sont très différents dans cette région retirée de la France (aujourd'hui l'Aveyron) de ceux qu'on rencontre habituellement dans les romans qui se déroulent dans les grands centres comme Paris. La vie y était plus dure et les mœurs, plus sauvages.

Ajoutons enfin que Michel Folco a écrit une suite à cette histoire dans le roman qui s'intitule « En avant comme en avant! ». Ces romans, qui comptent de 470 à 630 pages, sont publiés par les Éditions du Seuil.

- Au jour le jour, mars 2006

Les fêtes du 250e anniversaire de La Prairie

En 1923, une grande fête fut organisée à l'occasion du 250e anniversaire de La Prairie. Cette fête eut lieu le 23 septembre. Les journaux de l'époque tels que le Canada, le Daily Star, La Patrie rapportèrent l'événement. Les fêtes étaient présidées par le Dr Auguste Brisson. Tout ceci commença par un feu d'artifice au carré Bellevue (situé devant La Belle Époque), le samedi soir. Voici un extrait du journal « Le Canada » du 22 septembre 1923 annonçant les activités du lendemain :

« Plusieurs sociétés canadiennes-françaises y enverront leurs représentants. On nous apprend que L'action Française y déléguera l'abbé Lionel Groulx; la Saint-Jean-Baptiste et la Société historique de Montréal, M. Victor Morin, la Société Royale du Canada, M. Francis Audet; la Commission des sites et monuments historiques du Canada, MM. le général E.S. Cruikshanks et le major A.A. Pinard, le Bureau de colonisation du gouvernement fédéral, les RR. PP. Boyer et Gravel.

Dimanche matin, à 9h30 (heure solaire), Mgr Guillaume Forbes, évêque de Joliette, chantera une grand-messe pontificale. Il sera assisté de MM. Victor Barbeau, vicaire à St-Pierre-Claver, enfant de la paroisse, et d'Arthur Paquin, vicaire à St-Jérôme; M. Wilfrid Hébert, p.s.s. de Notre-Dame, sera le prêtre assistant. MM. les abbés Herni Bocquillet, aumônier des Sœurs de la Providence, et Joseph-Arthur Giguère, chapelain des Frères de l'Instruction Chrétienne, agiront comme diacre et sous-diacre d'honneur; Mgr John Forbes, évêque coadjuteur de l'Ouganda, prononcera le sermon. Le service des enfants de chœur sera fait par les Indiens de Caughnawaga. Au Sanctus, un corps de cinq clairons de l'Ordre des Chevaliers de Colomb, sonnera le salut. Le chant sera exécuté par la chorale et les enfants de la paroisse.

À 11h30, grand dîner chez les Sœurs de la Providence, et au Conseil des Chevaliers de Colomb.

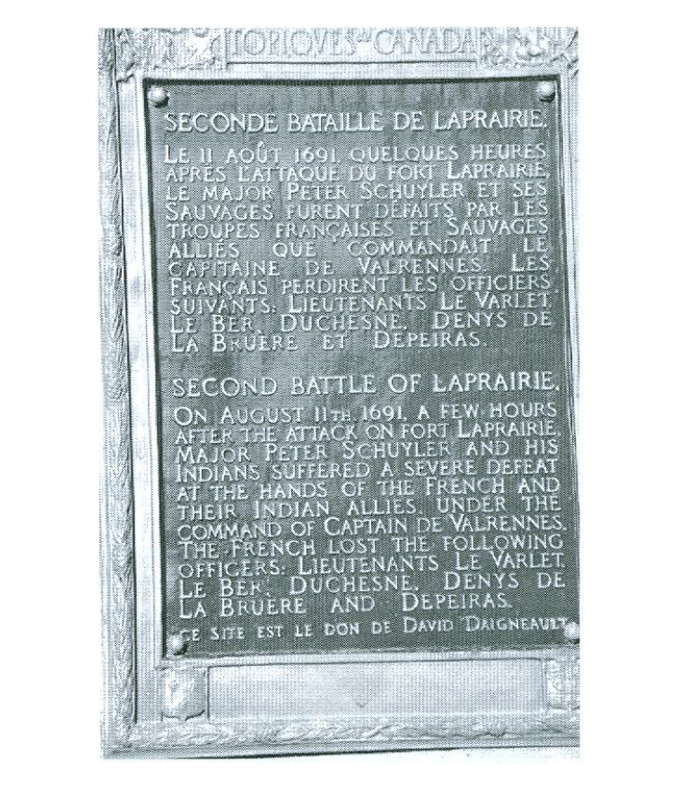

À 1 heure, dévoilement du monument érigé par le gouvernement fédéral à l'endroit où eut lieu, en 1691, un combat entre Français et Iroquois. (Ce monument est érigé sur le parc longeant le fleuve devant l'hospice des Sœurs de la Providence; le monument est identique à celui de la Bataille. De forme pyramidale dont la base est un carré de 6 pieds de côté, la hauteur aux environs de 7 pieds. Une plaque de bronze est fixée sur l'une des faces latérales de la pyramide.) Cette cérémonie sera présidée par le général Cruikshanks et sera suivie d'une promenade en auto, pour inaugurer les boulevards construits par le gouvernement provincial; celui de Salaberry, sur la route de La Prairie-Valleyfield, et celui de St-Jean, sur la route Laprairie-Lacolle. Le général remettra le monument entre les mains du Dr. Longtin, maire de La Prairie. Les maires de 15 municipalités environnantes, autrefois détachées de La Prairie, déposeront des couronnes au pied du monument.

À 1h30, plusieurs orateurs adresseront la parole : entre autres l’hon. E. L. Patenaude, le Dr. Brisson, de la Société historique de Montréal, M. Roch Lanctot, M. l’hon. juge Robidoux, l’avocat Julien Brisson, M. Olivier Maurault, pss, et l’hon. Honoré Mercier.

À 2h30, pageant par les Indiens de Caughnawaga, qui représenteront « Le Mariage de Pacodondas ».

Le service d’ordre sera fait par la police montée de Montréal.

À 3 heures, procession avec chars allégoriques et cavaliers costumés à la mode du 17e siècle. La cavalerie de St-Jean sera chargée du service d’ordre.

À 4 heures, démonstration au carré de « La Bataille », où l’on dévoilera un second monument érigé en l’honneur des héros des héros de 1691. Le monument sera remis entre les mains de M. Hilaire Guérin, maire de la paroisse. Des discours seront prononcés par M. Aimé Gagnon, agronome, et l’abbé Lionel Groulx.

À 6 heures, démonstration au tombeau de Marie Tekakwhita par les Indiens de Caughnawaga.

À 8 heures, grand illumination au carré Foch. Plusieurs morceaux seront joués par un puissant corps de musique, puis viendra le « salut à La Prairie », par ses enfants maintenant dans les professions libérales.

À 9 heures, un feu d’artifice clôturera les fêtes.

Le comité d’organisation se compose du Dr Brisson, président, Julien Brisson, secrétaire, Paul Boucher, N.P. trésorier.

M. l’abbé E. Choquet, président du comité d’organisation, est assisté de A. Duranceau, Sam Racine, C. Pagé, Casimir Duquette, Joseph Lefebvre, E. Lamarre, P. Baillargeon, et N. Poupart.

Deux trains partiront dimanche matin pour St-Philippe de la garer Windsor, l’un à 7:35 heures et l’autre à 1:45 heure. Le soir, un train partira de St-Philippe à 7:23 heures, il arrivera ici vers 8:10 heures. Tous ces trains marchent à l’heure normale. » (fin de l’article du Canada)

Dans un autre article, je vous parlerai des incidents cocasses qui sont arrivés ce jour-là, ou en avant.

Texte présenté par madame Hélène Charuest

- Au jour le jour, mars 2006

De quoi calmer certaines ardeurs

L’enseignement religieux ne parle jamais des plaisirs réciproques dans le mariage. Selon l’austère Saint-Vallier, le mariage n’a qu’un objectif : « le seul désir d’avoir des enfants qui bénissent le nom de Dieu dans tous les siècles ». Et qu’apporte aux époux ce sacrement? « Un nouveau degré de sainteté en plus d’un esprit de chasteté ». Le Rituel de cet évêque prévoit donc une cérémonie pour bénir le lit nuptial, cérémonie à faire tout de suite après la messe de mariage et non vers le soit, « ce qui serait indécent »; elle débute par cette exhortation : « Souvenez-vous que ce Lit Nuptial sera un jour le lit de votre mort ». Ce lit de noces ne s’annonce donc pas plus joyeux que le lit de tout un chacun. Après une journée bien remplie, vous avez hâte de vous allonger. Si vous faites une dernière prière, ne dites pas : « Mon Dieux, donnez-moi la grâce de bien dormir »; celle que vous enseigne le Catéchisme de Saint-Vallier est plus rude : « Mon Dieu, donnez-moi la grâce de bien mourir », ce qui est suivi de ce conseil : « il faut tâcher de se mettre dans le lit avec les dispositions d’une personne qui se verrait mettre au tombeau ».

Texte présenté par madame Céline Lussier.