- Au jour le jour, mai 2006

Lectures historiques : « La légion des damnés » de Sven Hassel

Au menu de notre chronique ce mois-ci, nous vous présentons une série qui a vu le jour à la fin des années '50. Le contexte se situe pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

Encore une autre! me direz-vous. Évidemment, il s'est produit une montagne d'œuvres de toutes sortes à ce sujet. Cependant, la série qu'on vous propose ici revêt un caractère assez particulier. L'auteur est un danois qui, par un concours spécial de circonstances, s'est vu engagé dans l'armée allemande et, par une chance encore plus extraordinaire, a survécu à la guerre dans un bataillon disciplinaire après une tentative d'évasion.

Tout au long de quelque neuf volumes, l'auteur nous raconte les expériences qu'il a vécues avec un petit groupe de camarades de combat. « Un roman dur, un roman révolté, désespéré, mais baigné de tendresse. » Le grand mérite de cette œuvre est de dévoiler l'autre côté de la médaille, de nous faire voir les horreurs de cette guerre du point de vue du soldat allemand alors que la grande majorité des livres qui ont été écrits à ce sujet nous les présentent toujours du point de vue des alliés. C'est ainsi que nous découvrons que, pour le soldat allemand, les ennemis les plus cruels et les plus implacables étaient les soldats canadiens!

Intégré de force dans un régiment de blindés, Sven Hassel insiste sur la folie inutilement dévastatrice de la guerre. Avec objectivité, il reconnaît la responsabilité partagée de tous ceux, alliés aussi bien qu'allemands, qui ont participé à ce fléau qui a entraîné la mort de 56 millions d'individus.

Bref, les romans de Sven Hassel, tout remplis qu'ils soient de combats atroces et de destructions horrifiantes, n'en forment pas moins une œuvre antimilitariste remarquable. Il est seulement dommage que ces romans soient devenus si difficiles à se procurer car le souvenir de ces évènements s'estompe peu à peu, ce qui laisse peu d'espoir d'une possible réédition.

- Au jour le jour, mai 2006

Nouvelles de la SHLM

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue.

André Laperle (202)

Conférence d'avril

Il faut l'avouer, le succès de nos conférences mensuelles va croissant. On en retrouve même des échos dans le journal régional Le Reflet. Comment en serait-il autrement puisque nos conférenciers sont intéressants? Et je ne parle pas de l'aspect interactif de nos conférences quand, parfois, certains des auditeurs viennent ajouter un complément d'information ou poser de judicieuses questions. N'est-ce pas beaucoup mieux que la télévision?

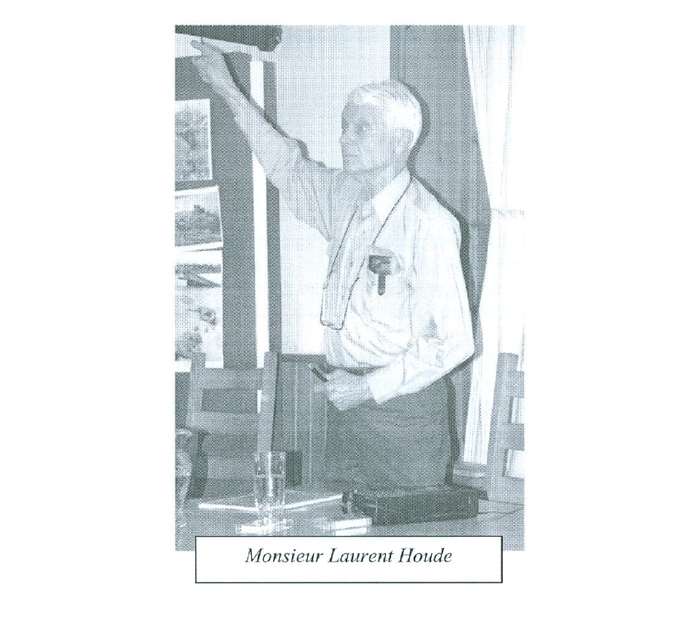

Aussi, c'est devant une salle archi-comble, le 18 avril dernier, que monsieur Laurent Houde nous a fait revivre la vie des habitants de La Prairie de la première moitié du vingtième siècle.

Surpassant les quelques problèmes du support technique, monsieur Houde a virtuellement ouvert un album de souvenirs qui a enchanté son auditoire. Pour ce faire, le conférencier a utilisé une foule d'anecdotes qui suscitaient des sourires chez ceux qui avaient vécu des situations semblables et de la surprise chez les autres devant ces us et coutumes d'un passé somme toute pas si lointain.

Même si, à titre d'exemples, monsieur Houde s'est servi de sa propre expérience et de celles de certains membres de sa famille, son auditoire a vite compris que c'était là la façon de vivre et le contexte ordinaire des gens de La Prairie à cette époque. Ajoutons enfin que de nombreuses personnes sont restées pour le café qui a suivi et, pendant un long moment, ont échangé leurs avis et commenté les propos du conférencier.

Félicitations et merci, monsieur Houde.

Remerciements

La SHLM tient à remercier monsieur Gilles Lussier pour sa participation à l’étude cadastrale de la Côte St-Lambert et pour les précieux documents qu’il a bien voulu mettre à notre disposition.

- Au jour le jour, mai 2006

Conférence : Histoire en images

Prochaine conférence

Histoire en images

par : Monsieur Gilles Millette

Le mardi, 16 mai 2006, à 19h30

- Au jour le jour, mai 2006

Mot du président

Le 18 avril dernier, la direction de la SHLM rencontrait monsieur Jean Dubuc, notre député provincial, afin de solliciter son aide dans l'accomplissement de nos projets. La rencontre a été très favorable puisque monsieur Dubuc s'est montré intéressé à parrainer notre exposition estivale que l'on monte actuellement sous le thème « Docteur, entrez donc! ».

Dans le même ordre d'idées, notre Caisse Populaire Desjardins accepte de nous appuyer dans un autre de nos objectifs, soit celui de publier les résultats de nos recherches. Plus précisément, il s'agit de subventionner la publication d'un ouvrage sur les patronymes de La Prairie.

Comme vous pouvez le constater, la SHLM est un organisme dynamique avec un regard sur le passé plein de fierté et un regard vers l'avenir rempli d'optimisme

René Jolicoeur, président

- Au jour le jour, mai 2006

Guillaume Vignal, Sulpicien, martyr dans notre seigneurie de La Prairie (suite)

Dans le numéro d'avril, monsieur Raymond Monette nous avait expliqué le contexte historique et géographique de la tragédie reliée au sulpicien Guillaume Vignal. Puis il nous avait raconté, avec un luxe de détails, le déroulement de son triste sort. L'auteur se propose ici de souligner les gestes qui ont été posés afin de perpétuer le souvenir de ce martyr souvent méconnu.

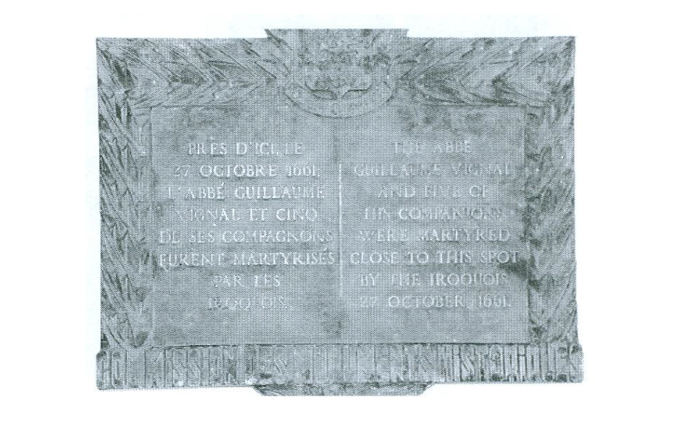

Plaque commémorative à Saint-Lambert

Sur cette plaque, on peut lire ce qui suit en anglais et en français :

« Près d'ici, le 27 octobre 1661, l'abbé Guillaume Vignal et cinq de ses compagnons furent martyrisés par les Iroquois. »

Cette plaque a été fournie par la Commission des monuments historiques et la remise officielle à la ville de Saint-Lambert a été faite le 27 octobre 1925, en présence de nombreux dignitaires. L'installation a été faite au parc ou carré Ligthall, à Saint-Lambert, en face de l'usine de traitement des eaux.

Mais le progrès étant ce qu'il est, c'est-à-dire, souvent dévastateur, la plaque est disparue avec les travaux de la route 132 lors d’Expo 67.

Plaque commémorative à Sainte-Anne-de-Beaupré

Cette plaque a été installée grâce à la Commission des monuments historiques près du mur qui sépare le parc de la Basilique. On peut y lire le texte suivant :

« La première église de Sainte-Anne-de-Beaupré, construite en 1658, s'élevait ici. »

En effet, le 13 mars 1658, Guillaume Vignal et le gouverneur d'Ailleboust ont procédé à l'installation de la première pierre de l'église du Petit-Cap.

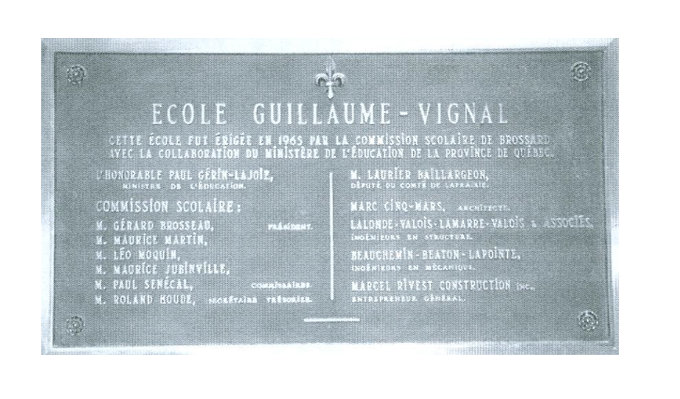

École Guillaume-Vignal

Cette école est située à Brossard, au 7465 rue Malherbe, à quelques rues à l’est du boulevard Rome et au sud du boulevard Taschereau. Sa construction remonte à 1965 et devient le premier édifice à honorer la mémoire de Guillaume Vignal, répondant ainsi au souhait formulé par le curé Choquette en 1964.

École de Côte Saint-Lambert

Le 20 juin 1964, de nombreux dignitaires assistent au dévoilement d'une plaque commémorative en l'honneur de Guillaume Vignal. Cette plaque a été installée sur le mur avant de cette école, construite vers 1935 et qui n'existe plus actuellement de même que la plaque. Tout au plus, nous avons une coupure de journal pour confirmer cet événement.

Curé Élisée Choquet

En 1961, pour honorer la mémoire de Guillaume Vignal, pour le tricentenaire de sa mort, il publie une série de trois articles dans le journal le Richelieu et il nous raconte l’histoire de Vignal, de long en large. Lors de l’installation d’une plaque commémorative à l’école de Côte-Saint-Lambert, en 1964, on retrouve le curé Choquet qui prononce un discours pour honorer la mémoire de Vignal.

Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours

Le curé de cette paroisse, le RP Jean Naert, décide d'honorer la mémoire de Vignal, inspiré par les écrits du curé Choquet parus dans le Richelieu. Il y eut messe le vendredi 27 octobre 1961, devant de nombreux dignitaires, De même, le dimanche 29 octobre 1961, on assiste à un récit de la mort de Vignal, préparé par des élèves du Séminaire des Saints-Apôtres où j'étais alors professeur de mathématiques.

Voilà les principaux hommages rendus à Guillaume Vignal et que nous avons recueillis tout au long de cette recherche.

Bibliographie

Même si ce n'est pas conforme à l'usage, je me contenterai d'indiquer les références de manière globale pour éviter d'alourdir le texte avec des renvois multiples.

Voici quelques documents, ouvrages et informations qui nous ont inspirés lors de cette recherche et le tout, sans ordre précis.

Le fonds Elisée Choquet

Histoire de Longueuil par Jodoin et Vincent

Dictionnaire biographique du Canada

Dictionnaire historique de Brossard et la région par Michel Pratt

Journaux La Presse, La Patrie, le Richelieu, l'Eveil, etc.

Trois héros de la colonie de Montréal, par Paul Dupuy

Histoire et mélanges historiques, par Benjamin Suite

Cahiers de la Société d'histoire Mouillepied

Relations des Jésuites

Revue d'histoire de l'Amérique française

Et vogue la galère, par Josée Mongeau

Les passagers du Saint-André, la recrue de 1659, par Archange Godbout

Histoire de Montréal, par Robert Rumilly

Histoire de Montréal, par A. Leblond de Brumath

Histoire de Montréal, par Camille Bertrand

Atlas historiques et géographiques de toutes sortes

Publications diverses sur la Voie maritime et Expo 67… et j'en passe!

Conclusion

Cet épisode de notre histoire nous a permis de souligner la barbarie extrême qui animait les Iroquois et qui n'a jamais pu être expliquée historiquement.

Bien sûr, nous n'oublions pas la mort tragique de nos Saints Martyrs canadiens pour lesquels nous garderons toujours une profonde admiration. Également, nous n'oublions pas non plus les compagnons de Vignal de même que les nombreux colons victimes des féroces Iroquois.

Enfin, Vignal, voilà un martyr mort dans l'exercice de son zèle apostolique, dont la mémoire a sombré dans l'oubli pendant près de 250 ans et qui devrait à l'avenir nous inspirer, nous servir de modèle et consolider notre foi.

- Au jour le jour, mai 2006

Les écoles de rang

Membre de la SHLM, madame Agathe Boyer, qui nous présente ce texte, est résidente de St-Bruno. Enseignante à la retraite, elle est chroniqueur au bulletin municipal L'info-Rodriguais de St-Alphonse-de-Rodriguez. Cette municipalité de villégiature est située dans la région de Lanaudière, près de Rawdon.

Qu'elles sont « questionnantes » ces rares petites écoles que l'on découvre parfois, au fil des rangs qui découpent la campagne québécoise. Si on les comptait autrefois par centaines, voire par milliers, aujourd'hui, seules quelques-unes ont survécu à la Révolution tranquille alors qu'elles ont été rayées de notre paysage scolaire. Converties en maison, chalet, hangar à machinerie, poulailler, salon-bar, halte pour motoneigistes, etc. bon nombre des écoles de rang du Québec ont donc perdu leur identité première ou ont tout simplement été démolies. Il faut préciser que, lors de leur fermeture officielle, aucune mesure ne fut mise de l'avant pour veiller à la conservation de ce patrimoine scolaire.

Plus de 130 ans d'histoire

On a peine à imaginer aujourd'hui que l'école de rang a été pendant plus de 130 ans la pierre angulaire du système d'éducation du Québec en milieu rural. De 1829, date qui coïncide avec la création de la Loi des écoles d'assemblée, à 1964, année où la fermeture de la plupart d'entre elles est décrétée au profit des écoles de village, l'école de rang aura été associée à l'instruction de milliers d'enfants. Des enfants de six à quatorze ans se rendant quotidiennement à l'école, à pied, parcourant souvent plus d'un kilomètre; ils étaient regroupés dans une seule classe, où la maîtresse d'école réussissait à enseigner sept niveaux de scolarité différents. Et son appellation de maîtresse d'école campait une autre réalité: la maîtresse d'école veillait à l'entretien de l'école, au chauffage, en plus, bien souvent, de loger dans les combles qui lui servaient de chambre à coucher, de cuisine et de salle de bain. Aujourd'hui, ces images du passé semblent s'associer spontanément au folklore ou faire partie de l'histoire de vie romancée de quelques-uns. Pourtant, des milliers d'enfants et d'enseignantes « s'y donnaient à la cause de l'éducation ». Derrière l'école de rang, il y a donc l'histoire et des histoires et tout cela a commencé bien loin dans le temps.

L'institutrice en milieu rural

La maîtresse d'école était, après le prêtre, la personne qui jouait un rôle de premier plan dans la destinée des enfants. Jamais les habitants du rang ne manifestaient d'indifférence à son égard : la maîtresse d'école suscitait à la fois méfiance et admiration. Généralement d'origine rurale, elle connaissait bien le milieu dans lequel elle devait œuvrer. Si la maîtresse d'école savait s'imposer, elle recevait la considération des gens du rang; sachant lire et écrire, elle tirait de là une partie de son prestige. On la consultait à propos de tout et de rien : on lui demandait de lire des recommandations se rapportant à l'utilisation d'un nouvel outillage, d'écrire des lettres à la parenté, de composer des adresses, de conseiller une jeune fille qui veut se marier trop tôt, etc. Si elle demeurait longtemps dans le même rang, elle pouvait se vanter d'avoir formé deux ou trois générations, ce qui ne faisait que confirmer son autorité et son prestige. À l’occasion, on n’hésitait pas à la vanter auprès des habitants des rangs voisins, aux yeux de qui elle devenait une célébrité locale.

L'architecture de l'école de rang

Les premières écoles de rang se confondent avec l'habitation rurale à l'intérieur desquelles elles prirent véritablement naissance. Ce qui la distingue des autres bâtiments du rang, à compter de la fin du 19e siècle, se résume en fait à quatre ou cinq caractéristiques : le clocheton qui surplombe le toit et loge la cloche que la maîtresse d'école fait entendre pour souligner le début des classes, le hangar qui entrepose le bois souvent fourni par les parents de l'arrondissement et destiné au chauffage de l'école durant l'hiver, des toilettes qui forment avec le hangar deux petites dépendances adossées au mur arrière de l'école. Enfin, elle est pourvue d'une fenestration plus affirmée sur le côté sud ou ouest afin de profiter au maximum de la lumière du jour, réduisant ainsi l'usage de la lampe à l'huile. D'ailleurs, dans les premières écoles de rang, il n'y aura pas d'électricité avant le tournant des années 1950.

À Saint-Ambroise-de-Kildare, les propriétaires de la Bergerie des Neiges ont restauré l'école de rang afin de préserver une page d'histoire de cette communauté.

« Questionnantes », ces écoles? Lors de votre prochaine balade en milieu rural, si vous croisez une école de rang, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous en saurez davantage.

Source : Cap aux Diamants, automne 2003.

Dans un prochain numéro, nous vous ferons part du témoignage de madame Noëlla Gravel qui a été institutrice à l'école No. 5 du Lac des Français de 1945 à 1953.

- Au jour le jour, avril 2006

À propos du bulletin

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Jacques Brunette

Rédaction : Raymond et Lucette Monette (26); Jacques Brunette (16);

Révision : Jacques Brunette (16), Linda Crevier (coord.)

Infographie : SHLM

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

- Au jour le jour, avril 2006

Le coin du livre

Acquisitions

- Cahier des Dix, numéro 59; collectif; éditions La Liberté; 2005 (achat SHLM)

- Histoire de la Province de Québec; volume 32; par Robert Rumilly; éd. Fides; 1959. [C'était le seul volume manquant dans cette collection de Rumilly et que nous cherchions à acquérir depuis quelques années.] (achat SHLM)

- Revue d'histoire de l'Amérique française; collectif; 1984-1985; vol. 38; numéros 3 et 4; [Nous complétons ainsi une autre collection devenue difficile à compléter] (achat SHLM)

- Curieux (Le); par Pierre Lapone; volumes 36, 37, 38, 39 et 40; sujets thématiques. (achat SHLM)

- Répertoire des greffes de notaires; par Pierrette Léveillé-Gilbert; volumes 1,2 et 3; Société de Généalogie de Québec; 1985. (achat SHLM)

Voici maintenant quelques acquisitions importantes, grâce à la succession du Dr Michel Émard, envers laquelle nous désirons encore exprimer notre vive reconnaissance.

- A propos de Crémazie; par Pierre-Georges Roy; éd. Garneau; 1945.

- Collections of documents relating to Jacques Cartier and the Sieur of Roberval, par H.P. Bigar; 1930.

- Toutes petites choses du régime français; par Pierre-Georges Roy; première et deuxième série; éd. Garneau; 1944.

- Precursors of Jacques Cartier, 1497-1534 (The); par H.P. Bigar; 1911.

- Québec et l'Île d'Orléans; par Camille Pouliot; 1927

- De la tenue des registres de l'état civil dans la Province de Québec; par Léon Roy; 1959.

- Inventaire des greffes des notaires du régime français; par Jules Martel.

- Inventaires des concessions en fiefs et seigneuries, foi et hommages, aveux et dénombrements; par Pierre-Georges Roy; 1927.

- Juges de la Province de Québec; par Pierre-Georges Roy; 1933

- Vieux manoirs, vieilles maisons; collectif; 1927.

- Inventaire des insinuations de la prévôté; par Pierre-Georges Roy; volumes 1 et 2; 1936.

À vendre

- Mémoires de la Société de Généalogie Canadienne Française; 94 numéros à 1 $ chacun.

- Revue d'histoire de l'Amérique française; 41 numéros à 1 $ chacun.

- Revue de la Société de Généalogie de Québec; 13 numéros à 1 $ chacun.

- Au jour le jour, avril 2006

Saviez-vous que…

Par son arrière-grand-mère, Marie-Louise Demers, Madonna, dont il est beaucoup question ces temps-ci, compte beaucoup d'ancêtres à St-Philippe et à La Prairie même. Si vous êtes affiliés aux Demers de La Prairie, nous pourrions vous donner les liens de parenté qui vous lient à la célèbre vedette. Venez nous en parler.

- Au jour le jour, avril 2006

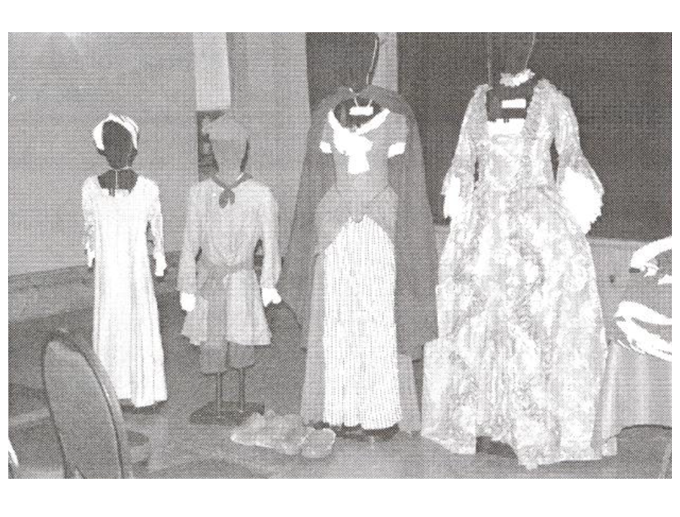

Conférence de mars

Si vous n'avez pas assisté à la conférence du 21 mars dernier, vous avez manqué quelque chose d'extraordinaire. En effet, madame Jacynthe Tardif a tenu en haleine un public enthousiaste pendant plus de trois heures. À l'aide de seulement quelques mannequins, la conférencière nous a présenté la garde-robe complète des hommes, femmes, enfants et soldats sous le Régime français avec un luxe de détails qui témoigne d'une grande expérience et d'une documentation des plus fouillées. Madame Tardif ne s'est pas limitée à nous décrire chaque pièce de vêtement, elle s'est attardée aussi à nous expliquer les usages qu'on en faisait et qui en justifiaient les découpes et les tissus utilisés. Ce sont ces précisions qui ont donné à son exposé une teneur plus historique que vestimentaire. Avec chaque pièce de vêtement, elle nous faisait revivre en pensée certains aspects de la vie de nos ancêtres. Avec tact et simplicité, madame Tardif a même su bien « faire passer » certaines habitudes peu ragoûtantes des habitants de la Nouvelle-France.

Bref, les deux caractéristiques de la conférencière qui ont le plus frappé les spectateurs, ce sont le grand souci d’authenticité et la grande compétence qui lui a permis de répondre spontanément à toutes les questions, sans la moindre hésitation.

Enfin, (et c'est là une preuve indiscutable du succès de la soirée) qu'elle ait soutenu jusqu'à la fin l'intérêt des hommes présents avec un exposé sur des vêtements, il fallait des qualités certaines, un contenu solide et un bon sens du spectacle. Il va de soi que tous ceux qui ont été charmés par cette conférence en espèrent d'autres qui porteraient éventuellement sur le mariage ou sur la tendre enfance des habitants de la colonie sous le Régime français.