Au jour le jour, juin 2023

Construite à la fin de 1876, l’église de Saint-Philippe, de style néo-gothique, est incendiée le 23 juin 1972.

Cet été, la SHLM vous propose une exposition gratuite sur la crise du verglas de janvier 1998 préparée par le Musée du Haut-Richelieu.

L’exposition Le grand verglas de 1998, immersion dans le noir et le froid se déroulera à partir du 24 juin 2023 au local de la Société d’histoire.

La crise du verglas est un événement qui a marqué l’histoire du Québec par son ampleur et également par l’élan de solidarité qui en a découlé.

Cette exposition itinérante s’adresse, d’une part, aux gens qui ont vécu la crise et, d’autre part, aux visiteurs qui sont curieux de découvrir cette catastrophe non pas uniquement comme un phénomène météorologique, mais également comme un événement qui a consolidé les liens d’une population, qui a mis en lumière l’ingéniosité des travailleurs et la générosité du public.

Cet événement mérite d’être raconté pour le public et aussi par le public. C’est dans cette optique que l’exposition recense des photos de citoyens, des témoignages d’intervenants ayant participé activement lors de la crise et des archives de toutes sortes. Cette exposition souhaite ainsi contribuer à la préservation de la mémoire collective.

Le Choeur Classique de La Prairie a offert à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine deux billets pour le concert du 16 juin à l’église de La Nativité.

Madame Sylvie Calvé, membre de la SHLM, a été l’heureuse gagnante.

Le tirage a été effectué le 25 mai 2023 parmi tous les membres de la SHLM lors de la réunion du Conseil d’administration.

Merci au Chœur Classique de La Prairie!

Le lundi, 22 mai dernier, dans le charmant Sentier du Vieux-Fort, la SHLM soulignait la Journée nationale des Patriotes.

Organisée par le bureau du député Alain Therrien et la Société nationale des Québécois/Richelieu–Saint-Laurent, la commémoration à saveur familiale se composait de discours patriotiques incarnés par des reconstitueurs historiques, d’une animation d’époque avec les danseurs des Mutins de Longueuil, de kiosques et jeux gonflables.

La SHLM animait d’ailleurs un de ces kiosques et a offert gratuitement la visite guidée à 50 personnes. Merci à nos bénévoles et à notre guide Marie-Pierre Bellemare. Le beau temps étant de la partie, l’événement a connu un franc succès.

Un pays rebelle. La Côte-du-Sud et la guerre de l’Indépendance américaine.

/ par Gaston Deschênes

Septentrion

251 pages

2023

______________________________

Du chemin du Roy à la rue Notre-Dame.

Mémoires et destins d’un axe est-ouest à Montréal.

/ par Luc Noppen

Ministère des Transports du Québec

2001

______________________________

Notre-Dame-du-Portage 1856-1981.

/ par André Boucher

Comité central des Fêtes du 125e

1981

______________________________

Saint-Rémi, 150 ans d’histoire.

/ par Francine Lacaille-Laberge et Michel Chainey

1980

Fête de la Saint-Jean-Baptiste à La Prairie

Dans le cadre des festivités de la Saint-Jean-Baptiste organisées dans le parc du Sentier du Vieux-Fort par la municipalité de La Prairie le 24 juin prochain, la SHLM sera responsable de l’organisation d’un camp militaire de l’époque de la Nouvelle-France.

Ce camp sera animé par les membres de la Garnison de Montréal, groupe de reconstitution historique spécialisé sur l’époque des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France (1685-1760).

Venez passer la journée avec les vaillants soldats qui ont défendu le fort de La Prairie à l’époque des rois Louis XIV et Louis XV.

Plusieurs activités sont prévues : défilé militaire, école du soldat pour les jeunes, atelier sur l’histoire de l’uniforme et visite du campement de la garnison.

Nos locaux seront ouverts toute la journée et les visites guidées seront gratuites.

Bonne Saint-Jean-Baptiste !

Stéphane Tremblay, président

Au jour le jour, mai 2023

N.D.L.R. Voici le second d’une série d’articles sur des maisons patrimoniales de La Prairie, dont la survie est due au travail et à la ténacité de femmes admirables. Dans le cas présent, nous tenons à remercier Mme Monique Dugal, l’ancienne propriétaire, pour la documentation et l’histoire de la maison. Notre reconnaissance se porte également vers Mme Zoé Belk, l’actuelle propriétaire depuis 2020, pour avoir acheté la maison et pour son chaleureux accueil.

La présence de la brique

Petite habitation de 7,80 m (25,5 pieds) sur 7,22 m (23,7 pieds), sise sur la rive nord-est de la rue Saint-Laurent à proximité du chemin de Saint-Jean. Elle est à l’extérieur du périmètre du site patrimonial (arrondissement historique). À l’origine, maison à deux étages avec solage en pierres des champs, murs en pièce sur pièce, revêtement extérieur et cheminée de briques (voir la photo ci-jointe). Selon une inscription située au-dessus de la porte d’entrée, elle aurait été construite en 1853, une date tout à fait plausible selon l’architecte Michel Létourneau. Si le revêtement de brique était antérieur à l’ouverture de la première briqueterie industrielle à La Prairie en 1890, nous ignorons la provenance de ce matériau.

Cependant, plusieurs indices plaident en faveur d’une production artisanale de briques à La Prairie dans la seconde moitié du 19e siècle. Au Fort-Lennox de l’Île-aux-Noix, on m’a déjà affirmé que la poudrière, bien antérieure à 1890, était construite de briques de La Prairie. Il en serait de même pour certaines demeures dont l’ancienne maison de Toussaint Moquin qui était au 1125, chemin de Saint-Jean, face au Marché des jardiniers. Démolie en septembre 2007, elle avait été bâtie en 1856 par Ambroise Hébert sur une terre de 50 arpents.

« La maison aurait été construite avec trois rangs de brique “américaine” transportée par chemin de fer ou avec de la brique provenant de la briqueterie Coupal-Lareine à La Tortue. Il existe une autre maison de même type et de la même époque sise au 1215 chemin de Saint-Jean (Centre chiropratique Guy Briand). »

À cela, ajoutons que : « De par son sol argileux, La Prairie est un lieu privilégié pour la fabrication de briques. En 1872, M. Thibodeau commence à exploiter le sol pour faire les premières briques d’argile entièrement fabriquées à la main. En 1877, les frères Coupal achètent la briqueterie et la modernisent en implantant un moule. Cette entreprise artisanale ferme ses portes en 1891 ne pouvant concurrencer avec la première grande industrie de briques fondée en 1890 », lit-on dans le document Collection St-Lawrence Brick Company Limited. »[1]

Bref, l’origine de la brique devra faire l’objet de futures recherches.

L’état réel du bâtiment

Au cours du 20e siècle, le lot 44, sur lequel se situe le 179, a été l’objet de nombreuses transactions immobilières dont la cession de plusieurs parties du lot original.

En février 1976, Mme Monique Dugal achète la maison de M. Gérard Fournier pour la somme de 8 500$. Ce dernier l’avait acquise moins d’un an plus tôt, en avril 1975, pour 6 500 $.

Au moment de la signature du contrat d’achat devant le notaire Jean-Guy Lamarre dont l’étude était située au 950 chemin du Sault St-Louis, madame Dugal déclare prendre l’immeuble dans son état actuel, affirmant l’avoir bien vu et visité et en être satisfaite. Toutefois, dans les faits, si l’acquéreuse affirme être bien informée de l’état réel du domicile, elle ignore sans doute ce qu’il lui en coûtera d’efforts et d’investissements pour rendre la maison habitable.

En réalité, le bâtiment est dans un état de délabrement avancé. Le 1er mai 1976, la nouvelle propriétaire s’attaque à la démolition des murs de briques et des planchers. À l’intérieur, les trois planchers superposés étaient pourris et les combles étaient isolés avec de la terre. Des murs intérieurs, il ne restait que les pièces de bois équarries dont neuf étaient pourries et ont dû être remplacées. Les travaux achevés, la maison n’est plus le taudis qu’elle était, les combles sont habitables et sur les murs extérieurs, les planches en bois debout (planches posées à la verticale) ont remplacé la brique.

Le plancher de l’appentis est formé de briques des anciens murs de la maison. Le plancher de pin du rez-de-chaussée est composé de planches récupérées d’une ancienne maison de la même époque.

Un an plus tard, le coût des travaux de « restauration » s’élevait à 60 000 $, nettement plus que les 3 000 $ de subvention accordée par le projet PAQ (programme d’amélioration de quartier) et deux fois plus que le prix, à l’époque, d’un bungalow neuf dans le quartier de la Magdeleine.

Encore des travaux

Douze ans plus tard, en juin 1989, à la demande du ministère de la Culture, il faut remplacer la toiture qui était en bardeaux d’asphalte par du bardeau de cèdre et refaire la galerie qui devra avoir la longueur de la façade.

Au printemps 2001, de nouveaux travaux s’imposent, on doit remplacer les portes avant et arrière et réparer la cheminée de briques. Tous les propriétaires de maisons anciennes savent pertinemment que ces habitations exigent une surveillance et des soins constants.

D’ailleurs, à l’automne 2019, d’importants travaux de décontamination fongique dans le vide sanitaire s’imposent (présence de moisissures sur la fondation en moellons). On doit également procéder à l’isolation du plancher avec du polyuréthane giclé, car de la moisissure apparaît également sur le plancher du rez-de-chaussée. Ces interventions sont complétées par le nettoyage de la fondation, la réparation des fissures et l’ajout d’un traitement imperméable.

Plus encore, la végétation autour de la propriété provoque une pression hydrostatique sur la fondation en moellons. Il faut donc excaver sur le pourtour de la maison afin d’enlever le vieux drain de fondation et le remplacer par un nouveau drain en PVC. Au surplus, afin d’éviter de futurs problèmes, on creuse deux bassins de rétention des eaux de surface avant et arrière. Tout cela a exigé des sommes très importantes.

Une maison patrimoniale ?

« Immeuble patrimonial : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique. »

« Les termes de maisons ancestrales désignent plus généralement celles datant de plus d’une centaine d’années, donc celles dont la construction remonte au début du 20e siècle ou avant. »

On aura compris que les vieilles maisons ne sont pas toutes des maisons dites patrimoniales.

Avant les travaux majeurs de 1976, par son architecture et son historique, le 179 rue Saint-Laurent pouvait certainement être désigné « maison patrimoniale ».

Bien que son état ait exigé des interventions importantes, le bâtiment n’a pas changé d’endroit ni de vocation. Les murs intérieurs sont toujours en pièce sur pièce et il y a un reste d’une ancienne cheminée de briques à l’intérieur de la maison (côté nord).

Bref, jusqu’où peut-on aller dans les rénovations sans altérer le caractère patrimonial du bâtiment?

Un exemple parmi plusieurs

Parfois, il faut savoir jusqu’où aller trop loin dans les travaux. Dans certains cas, comme celui du 179 rue Saint-Laurent, des modifications majeures risquent d’effacer le caractère patrimonial du bâtiment. Mais, il arrive hélas qu’il n’existe d’autre choix que de tout refaire ou presque.

Autrefois, à Saint-Guillaume (anciennement Saint-Guillaume-d’Upton) on pouvait admirer une maison patrimoniale en pièce sur pièce construite en 1840 à l’époque de la naissance de la municipalité. Inoccupée depuis quelques décennies, en 2000, la maison, pourtant en très bon état, menaçait de basculer dans le ruisseau du Chêne à cause de l’érosion.

« Sa propriétaire, sachant que cette maison ancestrale allait être démolie, fit numéroter chaque pièce avant sa démolition. Ensuite, elle l’a fait remonter par des experts sur un terrain qu’elle possédait à Terrebonne. Il a fallu sept mois à une équipe de travailleurs spécialisés pour que la maison retrouve tout l’attrait qu’elle avait au milieu du dix-neuvième siècle. Les parties manquantes ont été trouvées parmi d’autres maisons anciennes détruites. »[2]

Reconstruite à plus de 100 kilomètres de son lieu d’origine, cette demeure conserve-t-elle encore son caractère patrimonial ? Elle conserve certes un certain cachet dans son nouveau site, mais elle est définitivement privée de ses valeurs historiques, ethnologiques et paysagères. Certes, le déménagement valait quand même mieux que sa destruction.

Bien sûr, il existe de nombreux exemples du même genre à travers le Québec.

Maison patrimoniale ou pas ? Peut-être que dans le cas dont il est ici question, il s’agit d’un faux débat. Madame Monique Dugal a habité la petite maison de bois durant 44 ans. Elle y a consacré beaucoup d’intérêt ainsi que des sommes considérables afin de la maintenir en état.

Vendue en 2020, la maison est aujourd’hui occupée par une jeune famille qui en prend grand soin. Malgré ses transformations, avec ses murs en pièce sur pièce, ses planchers de larges planches, ses combles et son extérieur de planches verticales, le 179 conserve un cachet particulier. Il s’agit certes d’un bâtiment d’intérêt et surtout d’un endroit où il fait bon vivre.

______________________________

[1] Le Reflet, le mardi 13 août 2019.

[2] Le Journal de Montréal, samedi, le 8 avril 2006, page 27.

Les bénévoles des sociétés d’histoire consacrent leurs énergies à l’étude de l’histoire de leur région sans jamais s’attarder à l’histoire, pourtant très riche, de certains de leurs membres. Pourtant, peu de sociétés d’histoire peuvent se targuer de compter un centenaire parmi leurs membres. Et encore, un centenaire qui est membre depuis 48 ans. Cela mérite d’être souligné!

Issu d’une famille de cultivateurs, monsieur René Barbeau est né le 30 avril 1923 à la côte Sainte-Catherine (partie de l’ancienne seigneurie de La Prairie-de-la-Magdeleine), à proximité du fleuve. La terre familiale était située là où se trouve de nos jours le campus du Collège Charles-Lemoyne.

Il se souvient que, jeune, il accompagnait son père dans le Vieux Montréal à la Place Jacques-Cartier, pour y vendre du foin et des légumes. Il a connu les ponts de glace sur le fleuve. L’hiver, bien emmitouflée, la famille Barbeau venait en « sleigh » à la messe de minuit à l’église de la Nativité de La Prairie.

Monsieur Barbeau est depuis longtemps un passionné de généalogie ! Il a effectué de nombreuses recherches qui l’ont mené en Louisiane à quelques reprises afin d’y faire la connaissance de gens avec qui il partage le même ancêtre; puis en France, dans la petite ville de Pons. Il a collaboré longtemps avec Jean L’Heureux, un généalogiste chevronné à la SHLM.

Félicitations M. Barbeau pour vos cent ans et merci de soutenir la SHLM depuis tout ce temps !

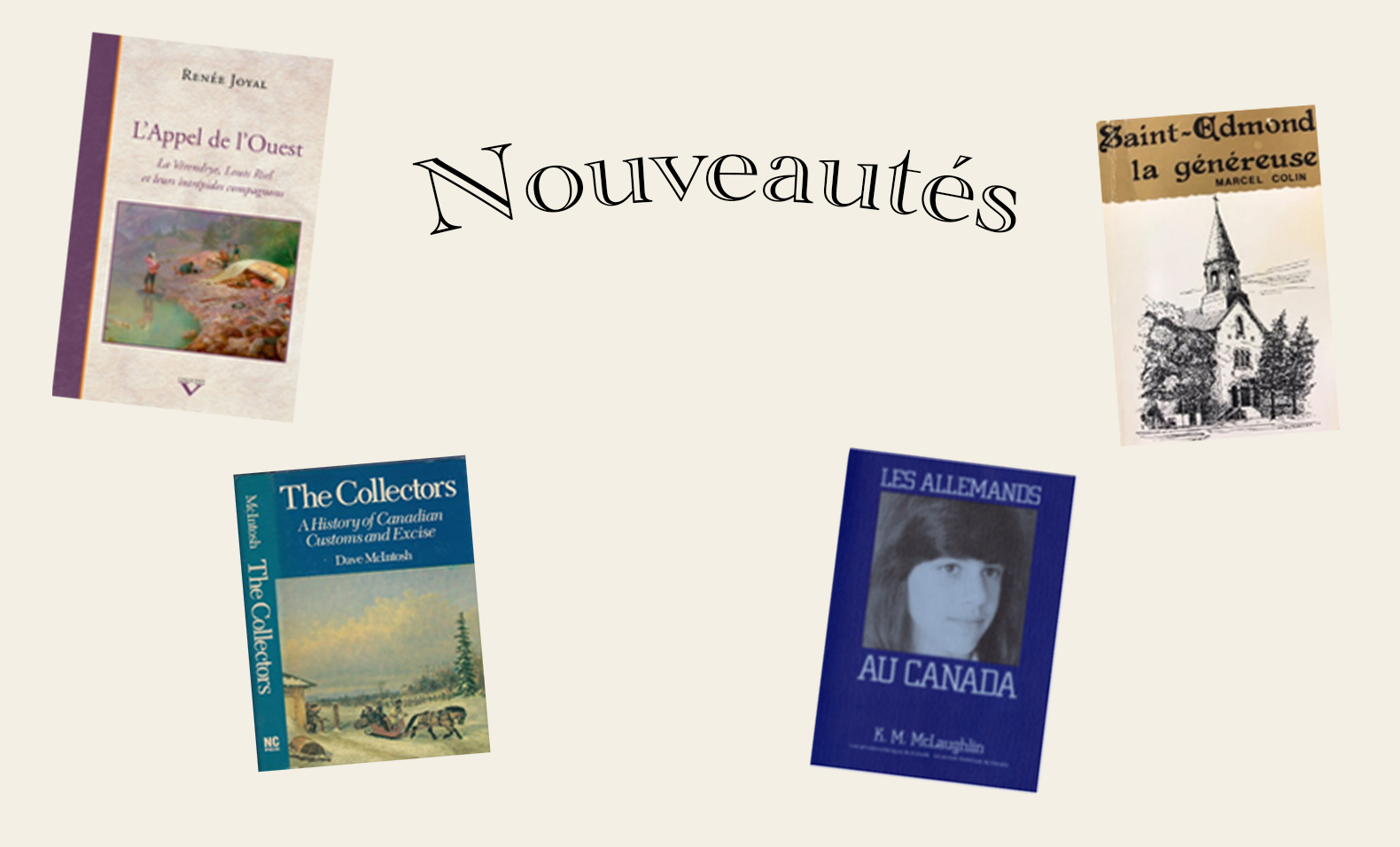

L’Appel de l’Ouest. La Vérendrye, Louis Riel et leurs intrépides compagnons

/ par Renée Joyal

Septentrion

2023

______________________________

The Collectors. A History of Canadian Customs and Excise

/ par Dave McIntosh

Toronto, NC Press Limited

1984

(Don de Michel Fortin de la Société des XI)

______________________________

Saint-Edmond, la généreuse : évocations historiques pour le cinquantenaire (1930-1980)

/ par Marcel Colin

Fabrique Saint-Edmond, Saint-Jean-sur-Richelieu

1980

______________________________

Les Allemands au Canada

/ par K. M. McLaughlin

Collection : Groupes ethniques au Canada; brochure no 11.

Société historique du Canada, Ottawa

23 pages

1985

Chaque année, la SHLM décerne le titre de bénévole de l’année à un membre qui s’est particulièrement distingué. Malgré son jeune âge, Antoine Simonato, qui termine une maîtrise en histoire, est membre de notre organisme depuis plusieurs années.

À ses débuts, il s’est d’abord fait remarquer à titre de guide. Passionné, enthousiaste et communicatif, Antoine est à la fois un chercheur, un conférencier et le secrétaire de notre conseil d’administration depuis quelques années.

Son engagement et son dynamisme ont fait de lui un élément des plus précieux à l’intérieur de la SHLM.

Nos félicitations au récipiendaire.

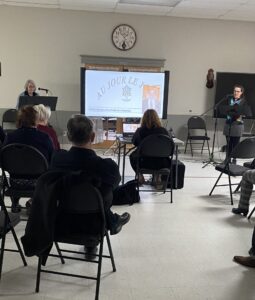

Sur la photo, Caroline Laberge, archiviste-directrice générale,

Antoine Simonato, bénévole de l’année et

Stéphane Tremblay, président de la SHLM.

La SHLM et les deux fédérations.

L’adage suivant est bien connu : « L’union fait la force ».

Voilà pourquoi, afin de bénéficier d’une foule d’avantages et d’activités (assurances, formations, conférences…), la SHLM est membre de deux fédérations dont les objectifs cadrent avec ceux de notre mission : La Fédération Histoire Québec (FHQ) et la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie (FQSG).

Tous les printemps, ces deux fédérations organisent des assemblées qui rassemblent la plupart des organismes à caractère culturel et patrimonial de la province.

C’est ainsi que, du 26 au 28 mai prochains, la FHQ tiendra son congrès annuel (et son assemblée générale annuelle) à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.

D’autre part, la FQSG tiendra son Conseil de généalogie annuel (formation et assemblée générale) aux Archives nationales à Québec le samedi 10 juin prochain.

La SHLM participera à ces deux événements en y déléguant un membre de son conseil d’administration ou sa directrice générale.

Stéphane Tremblay, président

Les archives de la SHLM étaient à l’honneur à Sherrington le 29 avril dernier.

À l’invitation de M. Michel Fortin, président de la Société d’histoire des XI, les archivistes Hélène Élément, Josée Sarrazin et Caroline Laberge y ont présenté la séance d’Archives à voix haute du 50e anniversaire de la SHLM.

L’intention était de faire connaître cet outil de diffusion et de valorisation des archives aux membres et au public des régions de Sherrington, Napierville et Hemmingford. La Société d’histoire des XI conserve des archives historiques fort intéressantes, qui ne demandent qu’à être consultées !

Cela a permis à l’archiviste-directrice générale de découvrir les installations de la société des XI et d’échanger avec ses membres. Une belle collaboration !

En rappel

À la demande générale, le mardi 6 juin prochain à 19 h 30, les archivistes Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin offriront en reprise les « Archives à voix haute ».

Laissez-vous transporter dans diverses époques de La Prairie et découvrir des anecdotes insoupçonnées dans cette séance de lecture à voix haute et de projection d’archives. Curieux ? Intrigant ?

La nouvelle présentation contiendra des ajouts à la séance de décembre 2022.

Théâtre du Vieux-La Prairie, au 247, rue Sainte-Marie.

Membres : GRATUIT. Non-membres : 7,50 $

À venir

Le lundi 22 mai, la SHLM participera à la Journée nationale des Patriotes, en offrant les visites gratuites.

La SHLM participera également à l’événement « Au cœur de la communauté » qui se tiendra le mardi 23 mai à l’école Jean-XXIII. L’établissement tient cette rencontre dans le but de faire connaître les différents organismes communautaires et publics de La Prairie.

Ethnologue spécialisée en étude des collections muséales, Laurence Provencher Saint-Pierre est chargée de cours à l’Université Laval. Ses recherches portent sur les pratiques de collectionnement dans les musées, l’histoire de l’ethnologie au Québec et l’étude de la culture matérielle. Dans le cadre d’un stage postdoctoral, elle a participé à la documentation de la collection Robert-Lionel Séguin.

L’ethnologue Robert-Lionel Séguin (1920-1982) a joué un rôle important dans la reconnaissance et la conservation du patrimoine. Chercheur passionné et infatigable, il a consacré sa vie à l’étude de la civilisation traditionnelle québécoise et a assemblé une imposante collection de plus de 22 000 objets témoins de la vie quotidienne d’autrefois.

Cette conférence portera sur le parcours de cette collection aujourd’hui reconnue comme patrimoine national québécois et conservée au Musée POP de Trois-Rivières.

Le mardi 16 mai à 19h30 au Théâtre du Vieux-La Prairie,

247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 7,50$

Au jour le jour, avril 2023

En réalité, c’est suite à la bataille qui marqua l’ouverture des hostilités opposant la France à l’Angleterre dans leurs colonies nord-américaines que, le 3 juillet 1754 vers 20 heures, Louis Coulon sieur de Villiers, capitaine canadien d’une compagnie franche de la Marine, obtient l’acte de capitulation signé, entre autres, par un certain George Washington, jeune lieutenant-colonel dans la troupe coloniale de Virginie et, futur président des États-Unis.

Cette bataille au Fort Necessity (Pennsylvanie) aussi connu sous le nom de bataille de Great Meadows fit suite à une tentative en 1753 par le lieutenant-gouverneur de l’État de Virginie, Robert Dinwiddie, de contester la légitimité des réclamations territoriales françaises dans la vallée de l’Ohio et de s’accaparer d’un endroit stratégique à l’embranchement des rivières Ohio, Allegany et Monongahela où se trouve aujourd’hui Pittsburgh, importante ville de l’État de Pennsylvanie.

La réaction du gouverneur de la Nouvelle-France a été immédiate. Duquesne dépêcha l’équivalent d’un bataillon de soldats de la Marine[1] et d’une centaine de miliciens canadiens[2] ; commandé par le capitaine canadien Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur, pour déloger les Anglais et occuper à son tour cet endroit qui lui assurait la suprématie militaire sur la région de l’Ohio.

Quittant au printemps 1754 la grande région de Montréal ; les seigneuries de Varennes, Boucherville, Longueuil, Chambly et La Prairie, ces hommes courageux et robustes[3] parcouraient rapidement en canots les 675 km jusqu’au fort Niagara et ensuite les 460 km jusqu’au fort Duquesne. Ils arrivent à destination au début mai, trois semaines après leur départ et une fois sur place, les Canadiens trouvent l’endroit déserté par les Anglais. Par la suite, un nouveau fort y fut complété et baptisé officiellement Fort Duquesne en l’honneur du nouveau gouverneur de la Nouvelle-France.

Les Anglais avaient, semble-t-il, prestement quitté les lieux le 18 avril, aussitôt informés par leurs alliés autochtones de l’arrivée prochaine des Canadiens dans le haut de la vallée de l’Ohio. Mais les Anglais restèrent à plusieurs dizaines de kilomètres au sud-est du petit fort pour défricher une piste à chariots dans la forêt tel que leur avait intimé le gouverneur de la Virginie.

Le 23 mai 1754, la France et l’Angleterre n’étant pas encore officiellement en guerre, le commandant Pécaudy de Contrecœur, sans intentions belliqueuses, envoya en ambassade un détachement d’une trentaine d’hommes commandé par l’officier de Marine, Joseph Coulon de Villiers de Jumonville[4] pour informer Washington qu’il était en territoire français et le sommer formellement de quitter les lieux.

Lors de cette expédition plénipotentiaire, le 28 mai au lever du jour, Jumonville ayant négligé de poster des sentinelles la nuit pour faire le guet autour de son campement, eut pour conséquence que lui et ses hommes furent sauvagement attaqués au lever du jour par la troupe de Washington ainsi que Tanaghrisson et ses guerriers iroquois. Jumonville fut tué ainsi que neuf de ses hommes tandis que le reste de son peloton est capturé. Quelques jours plus tard, un Canadien réussit à s’enfuir vers le fort Duquesne et raconta tous les détails de cette trahison.

Les événements se précipitèrent dans l’Ohio et le pays des Illinois, car le 26 juin 1754 arrivèrent au fort Duquesne d’importants renforts militaires canadiens[5]. Parmi ceux-ci se trouvait le capitaine de la Marine Louis Coulon de Villiers, le frère aîné de Jumonville, qui se porta volontaire et reçut le commandement d’un important détachement de cinq à six cents membres de la garnison afin de venger cette attaque sournoise et de chasser les Anglais de ce territoire réclamé par la France.

À la poursuite des Anglais, après quelques jours de marche de Villiers, un officier d’expérience[6], et sa troupe composée de soldats de la Marine et de miliciens (les Canadiens de Montréal) passèrent à l’endroit où le petit détachement de Jumonville était tombé dans l’embuscade. Ignominie totale ; Washington y avait, un mois plus tôt, abandonné sans sépulture les cadavres scalpés des Canadiens qui servaient depuis lors de proie aux loups et aux corneilles.

Rejoignant les coupables quelques jours plus tard (le 3 juillet) le capitaine de Villiers constate que le jeune officier de 22 ans, George Washington et ses hommes s’étaient réfugiés dans une grossière redoute de rondins, baptisée à juste titre fort Necessity. Le moral et la discipline de Washington et des Anglais étaient au plus bas, car leurs braves alliés Mingos les avaient abandonnés aussitôt que l’arrivée en force de la Marine et des Canadiens fut confirmée.

Sous une forte pluie, sans relâche pendant neuf heures, la Marine et les Canadiens accablèrent l’ennemi d’un feu nourri, leur infligeant une centaine de pertes, soit environ le tiers de leurs effectifs. À la tombée de la nuit, les pertes de Coulon de Villiers ne s’élevaient qu’à trois morts et 17 blessés, mais ses hommes étaient épuisés, la poudre et les projectiles commençaient à manquer, et il y avait des raisons de craindre l’arrivée prochaine de renforts britanniques. Vers 20 heures, un Washington vaincu se manifesta et exigea de connaître les conditions de sa reddition. Le capitaine de Villiers, ne pouvant prendre à sa charge autant de prisonniers (250), décide alors de parlementer avec le jeune officier de milice George Washington qui accède, sans hésitation, à toutes les conditions de l’officier canadien.

Le capitaine Coulon de Villiers rédige donc les sept articles de la capitulation offrant, à certaines conditions, les honneurs de la guerre à Washington et ses hommes. Au bas de ce document se trouvent les fac-similés des signatures de James Mackay, capitaine de l’armée britannique, de George Washington, lieutenant-colonel de la Milice de Virginie et de l’officier canadien victorieux, Louis Coulon de Villiers, capitaine de la Marine. La signature de ces derniers apparaît au bas du document.

Copie d’une partie du texte établissant par l’officier français Louis Coulon de Villiers, les conditions de la capitulation de George Washington et ses troupes au Fort Necessity le 3 juillet 1754.

Signature de Coulon de Villiers

Washington et ses hommes sont libérés avec les honneurs de la guerre en emportant tout ce qui leur appartient. Au départ des troupes anglaises, un détachement français prendra possession du fort. Afin de s’assurer du retour de deux prisonniers français, deux officiers anglais seront retenus en otages.

BAnQ 03Q, P1000,S3, D2088

______________________________

L’original du document de trois pages, écrit sur papier parchemin, se trouve au Canada dans les archives de la BAnQ du District de Montréal … /voir ci-jointe la copie signature/.

La nuit fut courte et le lendemain matin, 4 juillet 1754[7], les Anglais s’enfuirent si rapidement que Washington laissa son journal parmi les bagages abandonnés. Le gouvernement de la France utilisa abondamment son contenu, ainsi que celui des articles de la capitulation, pour taxer les Britanniques d’assassins et d’agresseurs avoués.

Quoique le gouverneur Duquesne entretenait de sérieuses réserves concernant la clause numéro 6 de l’acte de capitulation qui interdisait la vallée de l’Ohio aux Britanniques que pour une période d’un an, il était quand même satisfait de la tournure des événements. Les compagnies franches de la Marine et les valeureux « Canadiens de Montréal » avaient vengé l’honneur de la France et provisoirement supprimé la menace britannique contre la position française dans le sud-ouest de la colonie.

Dans son rapport à François Marie Peyrenc de Moras, ministre de la Marine, Duquesne loua non seulement l’héroïsme de Louis Coulon de Villiers et de ses hommes, mais aussi la retenue dont il avait fait preuve en épargnant la vie du jeune officier George Washington et ses miliciens, malgré l’amer ressentiment qu’il avait dû éprouver à la suite du lâche assassinat de son frère Jumonville.

En 1757, quelques mois avant sa mort, le « Chevalier » Louis Coulon de Villiers reçut la Croix de Saint-Louis, le plus prestigieux honneur que le roi de France accordait à ses hommes de guerre. C’était une gloire que de Villiers aurait sûrement partagée avec ses troupes victorieuses.

Six ans après les événements du fort Necessity, soit le 28 avril 1760 à Sainte-Foy près de Québec, les « Canadiens de Montréal » auront encore l’occasion de se signaler au centre du champ de bataille. En effet, lors de cette dernière grande bataille de la guerre, les valeureux « Canadiens de Montréal » venus au secours de la ville de Québec avec les troupes du général de Lévis seront même victorieux en ce jour, face aux « Rangers de New York »[8]. Ceux-ci étaient les miliciens commandés par le capitaine américain Moses Hazen faisant partie de l’armée britannique du brigadier-général James Murray.

Cette glorieuse prestation lors de la première ainsi que la dernière grande bataille de cette guerre est sans aucun doute à l’origine de l’expression … « Vive les Canadiens de Montréal » !

______________________________

[1] Selon les recherches de Marcel Fournier auteur de « Les officiers de la Marine au Canada 1683-1760 » une moyenne de 75 % à 80 % des officiers et soldats de la Marine en 1754 était des gens du pays … des Canadiens.

[2] L’élite de la milice était composée à 100 % de gens du pays, ayant souvent une grande expérience comme « voyageurs » ou comme coureur des bois ; et au service du Roi depuis l’âge de 16 ans.

[3] Exemple : Louis Hervé (b.1702) de La Prairie (métier-voyageur) signe un contrat pour se rendre au Détroit le 5/5/1752 (Notaire François Simonet de Montréal). Ce difficile métier aura raison de lui, car même s’il était exempté du grand portage de Niagara Louis rend l’âme le 14/7/1752, deux mois après son départ.

[4] Joseph Coulon de Villiers de Jumonville, né à Verchères le 8 septembre 1718.

[5] Jean-Louis LeBeau, un ancêtre canadien natif de Boucherville signe un contrat de « voyageur » le 4 mars, 1753 (Notaire Danré de Blanzy) et se rend au pays des Illinois pour une période de deux ans. Il était déjà présent dans cette région lors de ces dangereux événements. Parmi les 11 frères LeBeau… Jean-Baptiste, François et Antoine étaient également « voyageurs » et des habitués de cette région où d’ailleurs, François se maria, à Sainte-Geneviève sur le Mississippi.

[6] Louis Coulon de Villiers (1710-1757) avait été commandant au fort St-Joseph-des-Illinois de 1750 à 1753.

[7]À remarquer que cette journée ne fait pas partie des célébrations annuelles du « 4th of July » aux États-Unis.

[8] Milice faisant partie des « American Rangers » et/ou des « Rogers’ Rangers » du major de la milice Robert Rogers.

Élections 2023

Conformément aux règlements de la SHLM, deux postes étaient en élection au conseil d’administration pour l’année 2023. Seules deux mises en candidature ont été reçues dans les délais prescrits. En conséquence, lors de l’assemblée générale annuelle du 21 mars dernier, messieurs Antoine Simonato et Samuel Castonguay ont été réélus au CA pour les deux prochaines années.

Toujours fidèle à sa mission, la SHLM organisera plusieurs activités au cours de la saison printanière. Voici quelques dates à inscrire à votre agenda :

18 avril : Conférence au Vieux-Théâtre : Madame Mona-Andrée Rainville « Les aviatrices militaires canadiennes de la Seconde Guerre mondiale ».

20 avril : Soirée « 5 à 7 » au complexe Guy-Dupré pour les membres et les bénévoles de la SHLM pour souligner la Semaine nationale de l’action bénévole et fêter les 100 ans de M. René Barbeau.

16 mai : Conférence au Vieux-Théâtre : Laurence Provencher-Saint-Pierre « La collection Robert-Lionel Séguin »

22 mai : La SHLM participera à l’organisation de la Journée nationale des Patriotes dans le Vieux-La Prairie.

6 juin : Conférence au Vieux-Théâtre : en reprise « Les archives à voix haute » avec Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin.

24 juin : La SHLM participera à l’organisation de la Fête nationale dans le Vieux-La Prairie.

Au plaisir d’échanger avec vous lors de l’une de ces activités!

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM

Lorsque le Canada se lance dans la Seconde Guerre mondiale, 70 Canadiennes détiennent déjà un brevet de pilote et plusieurs d’entre elles désirent rejoindre les rangs de l’Aviation royale du Canada (ARC). Mais, on ne veut pas d’elles, ni comme pilotes, ni même comme instructrices-pilotes. Il faudra attendre trois ans avant qu’une division féminine de l’ARC ne voie le jour. Les recrues sont plutôt dirigées vers des postes cléricaux qui les retiennent au sol.

Si, de nos jours, les aviatrices ont leur place dans les Forces armées canadiennes, c’est parce qu’une poignée d’entre elles ont surmonté tous les refus pour s’installer aux commandes d’aéronefs durant la guerre.

Ces pionnières ont libéré la piste afin que d’autres femmes les suivent. Cette présentation leur rend hommage en retraçant leur parcours de combattantes.

Mona-Andrée Rainville

Avocate, historienne, généalogiste et ancienne journaliste, Mona-Andrée Rainville s’amuse depuis plusieurs années à soulever la jupe de la grande Histoire pour révéler l’extraordinaire petite histoire des gens ordinaires. Son sujet de prédilection est l’histoire des femmes.

Le mardi 18 avril à 19 h 30 au Théâtre du Vieux-La Prairie

247, rue Sainte-Marie, La Prairie Pour information: 450-659-1393 www.shlm.info

Membres SHLM : GRATUIT. Non-membres : 7,50$

Au jour le jour, mars 2023

La Prairie, mai 1933 : réplique de la grotte de Lourdes construite par les Frères de l’instruction chrétienne.

Les premières installations jésuites à La Prairie remontent à 1667, il y a 355 ans, soit 25 années après les premières installations de Montréal (« L’organisme », 2022).

Durant cette longue période, la municipalité a évolué d’un village entouré d’une palissade de bois à la banlieue montréalaise qu’elle est aujourd’hui. Les traces du passé sont particulièrement visibles dans le quartier historique du Vieux-La Prairie où des dalles représentant des pieux de bois marquent l’emplacement initial de la palissade, et où l’architecture des maisons colorées diverge des nouvelles constructions de la ville.

En 1972, le caractère unique et historique du Vieux-La Prairie est menacé par la compagnie immobilière Gulf. Afin de protéger l’histoire de la ville, la Société d’histoire de La Prairie (SHLM) est fondée (Bourdages, 2015).

Cinquante ans plus tard, on peut toujours lire sur leur site Internet leur mission principale : « Sauvegarder le caractère historique unique du Vieux-La Prairie » (La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, 2022).

Ce texte est divisé en deux parties. En premier lieu, il sera question de l’histoire de la Société, de ses missions, leurs importances et des exemples de leurs réussites. La deuxième partie portera sur l’activité du 50e anniversaire de la fondation de la SHLM, les archives à voix haute et leur pertinence comme outils de diffusion des archives.

Première partie : Naissance d’une société protectrice

Le 19 octobre 1971 se réunissent les membres fondateurs de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (Houde, 1997a). Leur but est de protéger le Vieux-La Prairie en obtenant une reconnaissance de la valeur patrimoniale du quartier situé à La Prairie sur la Rive-Sud de Montréal.

À l’aube de la fondation, il est demandé au notaire François Lamarre, d’effectuer les démarches juridiques afin que la Société puisse être reconnue par le gouvernement. Ainsi, presque un an plus tard, soit le 18 septembre 1972, sept membres signeront la requête accordant à la SHLM le statut de société à but non lucratif.

Grâce à cela, la SHLM a dorénavant accès à des subventions gouvernementales provenant du fédéral et du provincial (Houde, 1997a).

À l’aide de ces dernières, la Société s’active à rapatrier des documents provenant de différents fonds d’archives (Houde, 1997a). Le but de ce travail archivistique est d’accumuler un nombre élevé de documents afin de prouver la valeur patrimoniale du Vieux-La Prairie et de sauvegarder ces dits documents. Également, une équipe d’étudiant.es en architecture dirigée par le professeur Laszlo Demeter a contribué à démontrer la valeur patrimoniale des bâtiments du Vieux-La Prairie pour les protéger des développements immobiliers de la compagnie Gulf (Bourdages, 2015).

Ainsi, en 1975, on déclare officiellement « la valeur patrimoniale des édifices dans le secteur » (Houde, 1997a). La superficie protégée est de 96 hectares (Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, 2019).Ce statut octroie à la ville le pouvoir de protéger les bâtiments du Vieux-La Prairie.

Par exemple, les fils électriques sont enfouis dans le quartier historique du Vieux-La Prairie pour ne pas nuire au paysage historique (Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, 2019) et les citoyens ne peuvent construire ou rénover des bâtiments sans autorisations de la part du ministère de la Culture et des Communications dans la zone patrimoniale en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (Demande de permis, 2019).

Par la suite, la SHLM commence son acquisition de fonds privés afin de constituer les archives de la SHLM. La majorité des documents trouvés dans les archives de la SHLM proviennent d’un des trois fonds suivants (Houde, 1997b) :

- Les biens des jésuites de 1647-1798 : Cette source contient de l’information de première main concernant les concessions de terres dans la seigneurie de La Prairie. Ce fonds d’archives contient 20 000 documents et est, selon Claudette Houde, l’une des membres fondateurs ayant signé la requête de 1972, « la source maîtresse » des archives de La Prairie.

- Le fonds Elisée Choquet : Il est le vicaire de La Prairie de 1929 à 1936. Il a beaucoup écrit sur La Prairie et construit les premières cartes identifiant la seigneurie de La Prairie (McGee-Fontaine, 1983). Les écrits de cet homme de foi offrent un regard plus social sur le passé de La Prairie et traitent notamment de la généalogie des habitants. Ces deux derniers fonds sont entreposés sous forme de photocopies, les originaux étant conservés à la BAnQ (Caroline Laberge, 2022).

- Les fonds privés donnés à la SHLM : Certains habitants de la ville font don de leurs archives surtout textuelles et iconographiques. Parfois, ce sont même des gens venant d’autres régions du Québec et d’ailleurs, allant jusqu’à la Californie. Le tout permet à la SHLM de documenter le passé de La Prairie.

La SHLM a quatre missions principales. Nous pouvons les retrouver dans le document reconnaissant légalement la SHLM en 1972 (Houde, 1997a) :

- « Faire avancer l’étude de l’histoire locale et régionale » : La SHLM accomplit sa mission en publiant chaque mois depuis 1982 (avant appelé Le Bastion) des rubriques sur l’histoire de la ville et de ses familles fondatrices à l’aide du bulletin Au jour le jour (« Bulletins », 2022).

- « S’intéresser aux monuments historiques, les sauver de la destruction, les conserver à l’admiration […] » : La SHLM accomplit sa mission en offrant des visites guidées du quartier historique durant la période estivale sur une base régulière et sur rendez-vous le reste de l’année (« rallyes numériques au cœur du Vieux-La Prairie », s. d.).

- « Faire l’étude des sols et des sous-sols, l’étude des vieilles familles [généalogie] » : La SHLM accueille également un club de généalogie tous les lundis en soirée.

- « Diffuser toutes publications pour les fins [ci-haut] et établir une bibliothèque […] » : Cette mission donne du sens aux trois précédentes, mais ne pourrait exister sans ces dernières.

Le 20 décembre 2022 avait lieu, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation, une activité d’archives à voix haute ayant pour but de rendre accessibles les archives à un large public. Ne pouvant y assister avant la rédaction de ce billet, l’archiviste-directrice générale de la SHLM, Caroline Laberge, a eu la considération de m’inviter à l’une des répétitions.

Deuxième partie : Les archives à voix haute ; donner une voix au patrimoine

La lecture d’archives à voix haute trouve son origine en France, mais a su trouver un public au Québec. Le but est de rendre les archives accessibles en enlevant les barrières syntaxiques ou l’apprentissage de paléographies (Ursch, 2006).

Il est important de lire le texte comme il est pour garder l’authenticité du document (Ursch, 2006). Lorsque je me suis assise à la table en bois de la SHLM et qu’Hélène Élément et Caroline Laberge ont commencé à pratiquer leur lecture avec un document légitimant l’existence de l’Assistance maternelle de La Prairie de 1933, Élément a insisté sur deux choses.

Premièrement, c’est une lecture d’archives. Le but est de donner le goût des archives au public, pas a priori l’histoire.

Deuxièmement, elle m’a dit qu’il fallait lire avec intonation, mais qu’il ne fallait pas jouer. Après tout, ce n’est pas du théâtre. Il ne faut pas parodier les sources. J’ai retrouvé ce propos dans le texte de Jacqueline Ursch (2006) : « Lire, dire, mais ne pas jouer ». En mettant l’accent sur le document d’archives en tant que tel, une simple lecture serait inadéquate.

Il est de mise de projeter les documents à l’écran afin que l’auditeur puisse avoir accès visuellement audit document. Néanmoins, cet aspect visuel ne doit pas distraire le public de la lecture. Le but est vraiment de montrer la source, mettre de l’avant sa valeur en tant que document d’archives et ajouter de l’information (Élément, 2014).

Tout au long de la répétition, Mme Josée Sarrazin prenait des notes dans un cahier de scène afin de présenter les documents sous forme de PowerPoint, mais aussi afin de trouver des images et autres sources archivistiques dans le but de bonifier le support visuel.

Les archives à voix haute ont trois objectifs ;

- Mettre en valeur l’archive (d’où la fonction de projection).

- Changer les perceptions « […] bousculer les stéréotypes et les images poussiéreuses subsistant encore sur les archives » (Ursch, 2006, p. 283).

- Démocratiser les archives en les rendant accessibles comme mentionné plus haut (Élément, 2014).

Également, les textes choisis doivent être lisibles à voix haute, doivent convenir au public cible et avoir une thématique et une durée adaptées (Élément, 2014).

Conséquemment, les textes choisis pour le 50e anniversaire de la société d’histoire reflètent la riche histoire de la région, un lien direct avec la raison d’existence de la SHLM, ils sont courts et variés, et lisibles à voix haute.

Ainsi, la lecture d’archives à voix haute est une brillante idée pour fêter la SHLM. Cette société s’est faite gardienne du patrimoine d’une des plus vieilles villes du Canada. Qui sait à quoi ressemblerait le quartier historique qui accueille maintenant les spectacles et les fêtes de la ville si la SHLM n’existait pas ? L’histoire de plusieurs familles aurait peut-être été perdue.

En effectuant mes recherches, j’ai découvert un lieu de savoirs où le passé est au cœur du présent. Caroline Laberge m’a parlé de plusieurs citoyens qui font des dons de fonds d’archives, ou de visiteurs venant de loin se retrouvant à La Prairie après avoir suivi le chemin de leurs ancêtres.

De manière plus générale, il est clair que les archives municipales ont leur importance afin qu’on se souvienne du patrimoine du territoire et qu’on s’intéresse à sa sauvegarde.

Les Archives à voix haute du 20 décembre 2022 ont été l’occasion de souligner le beau travail de protection du patrimoine qu’effectue la SHLM depuis 50 ans, et sont une belle occasion de se remémorer de beaux souvenirs et de mettre de l’avant les archives accumulées depuis la fondation de la SHLM en 1972.

Un merci spécial à Caroline Laberge, directrice générale et archiviste à la SHLM pour ses disponibilités, son aide, ses réponses à mes questions et son invitation à assister à leur répétition.

Ce travail a été réalisé à l’EBSI, Université de Montréal, dans le cadre du cours ARV1050 — Introduction à l’archivistique donnée au trimestre d’automne 2022 par Virginie Wenglenski.

______________________________

Bibliographie

Bourdages, G. (2015, septembre. Au jour le jour. Septembre 2015. Vol. XXVII, Numéro 7.

Bulletins. (2022). La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. https://shlm.info/bulletin/

Demande de permis. (2019). Ville de La Prairie. https://www.ville.laprairie.qc.ca/services/services-aux-citoyens/demande-de-permis/

Élément, H. (2014, 16 mai). Préparation d’une activité : Archives à voix haute [PowerPoint]. PowerPoint communication présentée à la 3e Journée des archives religieuses. http://mail.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/activites/conferences/pdf/20http://mail.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/activites/conferences/pdf/2014/Powerpoint/Helene_Element_PPT.pdf

Houde, C. (1997a, janvier). SHLM: un solide départ en 1972. Au jour le jour.

Houde, C. (1997b, février). L’Histoire de la SHLM. Au jour le jour.

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. (2022). https://shlm.info/

L’organisme. (s. d.). La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. https://shlm.info/l-organisme/

McGee-Fontaine, P. (1983, juin). Fonds Élisée-Choquet. Au jour le jour. https://shlm.info/articles/fonds-elisee-choquet-2/

RALLYES NUMÉRIQUES AU COEUR DU VIEUX-LA PRAIRIE. (2022). MRC de Roussillon. https://roussillon.ca/activite/visites-guidees-du-vieux-la-prairie/

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. (2019). Histoire — Découvrir La Prairie. Ville de La Prairie. https://www.ville.laprairie.qc.ca/ville/decouvrir/histoire/

Ursch, J. (2006). Les archives à voix haute. La Gazette des archives, 4(204), 277‑283. https://doi.org/10.3406/gazar.2006.3840

Des histoires de police

3 mai 1880 : Monsieur le Maire soumet à ce Conseil que le vapeur Laprairie tiendra à l’avenir une ligne régulière entre Montréal et La Prairie les dimanches et fêtes d’obligations. Et qu’il serait convenable de former un comité de police aux fins de nommer des constables, les faire habiller convenablement dans le but que le bon ordre soit maintenu en tout temps en cette municipalité.

7 juillet 1890 : Le comité de police est autorisé à faire des arrangements avec un constable pour faire maintenir l’ordre au carré public où des gamins s’amusent parfois à insulter les Frères de l’Académie.

18 mars 1924 : Il est décidé de faire l’achat de 2 pistolets et d’une garcette pour les hommes de police.

19 juillet 1926 : Le constable devra avoir à porter continuellement son uniforme.

Au sujet de l’ancien chemin de fer

28 février 1887 : Sur motion de Monsieur Doré. Secondé par Monsieur Hébert. Il est résolu unanimement que le secrétaire-trésorier soit chargé de faire les recherches nécessaires pour arriver à connaître les véritables propriétaires du terrassement de l’ancien chemin de fer et de s’enquérir à quelles conditions ce terrassement pourrait être cédé à la Corporation (c’est-à-dire la municipalité) dans toute l’étendue des limites du village en vue de l’exaucer pour prévenir les inondations.

N.D.L.R. C’est sans doute cette intervention qui a donné naissance à la rue de la Levée (digue).

Le prix de l’essence – 19 mars 1934

Rien de nouveau sous le soleil : Le Conseil municipal de La Prairie vote une résolution pour demander au gouvernement fédéral de combattre le trust de la gazoline.

La compagnie Lallemand

21 janvier 1935 : Étude de la question de l’établissement de la manufacture de levain de Lallemand et Frère. Le CNR veut construire une voie d’évitement sur la rue de la Levée pour desservir la Cie Fred A. Lallemand and Refining Company of Canada Limited.

N.D.L.R. : Cette importante entreprise de sirops alimentaires fut plus tard remplacée par la Cie Rose & Laflamme. Elle occupait un immense terrain entre les rues Saint-Georges, Saint-Ignace et Saint-Jacques. Ce vaste périmètre est aujourd’hui abandonné depuis plus de 40 ans.

Les Filles du Roy, pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud.

Par la Société d’histoire des

Filles du Roy.

Septentrion, 2022

______________________________

Immigrants et soldats d’origine belge au Québec de 1650 à 1901.

Par Denis Racine

Éditeur GID, 2022

______________________________

Les colonies du Haut et du Bas-Canada avant et à l’époque des rébellions

Par Yvan Lamonde

Presses de l’Université Laval

2022

La séance Archives à voix haute du 50e anniversaire de la SHLM sera offerte à nouveau !

Cet événement sera présenté au Théâtre du Vieux-La Prairie,

mardi le 6 juin 2023 à 19 h 30.

Bienvenue à tous!

L’édition 2023 de la Semaine de l’action bénévole au Québec aura lieu entre le 16 et le 22 avril prochains

Elle aura pour thème « Bénévolons à l’unisson ». La SHLM profitera de cette semaine thématique pour souligner l’implication et le travail de ses membres et bénévoles lors d’une soirée « 5 à 7 » qui se déroulera le jeudi 20 avril prochain au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, situé au 500, rue Saint-Laurent. Le nom du (ou de la) bénévole de la SHLM pour l’année 2022 sera dévoilé durant cette soirée.

En terminant, nous vous rappelons qu’il n’est toujours pas trop tard pour devenir membre de la SHLM afin de pouvoir assister à notre assemblée générale qui aura lieu à 19 h 30 le mardi 21 mars prochain au théâtre du Vieux La Prairie.

Bon printemps à toutes et à tous!

Stéphane Tremblay

Président de la SHLM