Au jour le jour, octobre 2001

En 1870, Thomas Seaton Scott devient le premier architecte du département des Travaux publics que le gouvernement du Canada vient d’établir.

En 1881, Thomas Fuller succède à Scott. Les États-Unis ont déjà abandonné le style Second Empire, qui favorisait T. Scott, pour adopter un style médiéval et des formes romanesques.

Thomas Fuller (1823-1898), anglais d’origine, avait conçu l’édifice central du parlement à Ottawa (1859-1860), les édifices de la capitale de l’état de New York à Albany (1867-1876) et l’hôtel de ville de San Francisco (1875).

Au moment où il devient le second architecte en chef du Dominion, les bureaux de poste sont peu nombreux.

Fuller construit quinze bureaux de poste au Québec, dont cinq subsistent encore : Coaticook, Rimouski, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et La Prairie.

Au début du 20e siècle, la direction des Travaux publics adopte dorénavant des plans standards pour les bureaux de poste. Celui de La Prairie, construit en 1892 donc avant la nouvelle norme administrative, adopte le style romanesque.

Cette structure imposante en pierre de taille Saint-Marc bossée adopte un plan irrégulier avec un avant-corps décentré. Les murs intérieurs sont faits de pierre dauphinais bleue brute.

François Brais a entrepris la restauration intégrale du bâtiment.

On peut admirer les candélabres en bronze à l’entrée, la grande porte d’entrée et les fenêtres en acajou, le verre de couleur plombé et le toit en cuivre.

Extrait et adapté de :

L’Arrondissement historique de La Prairie, Romme Jules, 1995

Dans les années ’50, avant la construction de la Voie maritime, le fleuve se couvrait d’une épaisse couche de glace à la grandeur, mais particulièrement dans la baie qu’on appelle maintenant « le petit bassin ».

Les vents du large balayaient la neige sur les rives, laissant une immense surface de glace bleue ici et là incrustée de bancs de neige granuleux.

Un de mes plaisirs, partagé avec une demi-douzaine d’autres adolescents, consistait à patiner pendant des heures sur cette étendue invitante, de janvier – certaines années dès décembre – jusqu’à la fonte des glaces.

Parfois nous jouions une chasse à la rondelle, une sorte de partie de hockey linéaire qui nous amenait du quai de La Prairie (écrit alors Laprairie) jusqu’aux environs de Saint-Lambert. Des passes, courtes ou longues, en parallèle ou vers l’avant, des échappées et des poursuites renforçaient nos poumons et nos jambes.

Souvent, le retour face au vent était plus ardu que l’aller qui nous conduisait loin un peu inconsciemment.

D’autres fois, nous nous approchions et observions avec une certaine envie les 2 ou 3 propriétaires de voiliers sur glace qui pratiquaient ou coursaient en travers de la baie.

En plusieurs occasions, nous ne faisions que courser ou simplement patiner et batifoler sur la glace, essayer de sauter les bancs de neige les plus larges et autres « niaiseries » du genre.

Ces activités donnaient généralement chaud et alors, malgré le froid, les vestes de grosse laine ou les parkas s’ouvraient pour s’éventer, se rafraîchir, en les secouant énergiquement.

Une bonne fois, le vent se mit à souffler fortement pendant notre période de refroidissement. Surprise : il nous poussait – pas nécessairement dans la bonne direction – et nous glissions sans effort.

Après avoir vu tant de fois évoluer les voiliers à glace qui filaient, c’est le cas de le dire, comme le vent – une structure légère en bois, montée sur trois patins de fer et surmontée d’un mat supportant une voile triangulaire – nous n’avons pas tardé à expérimenter avec nos survêtements pour apprendre à contrôler nos mouvements dans la direction voulue.

Joie, et ravissement même, mais, comme tous les adolescents de quelque génération que ce soit, nous avons vite aspiré à des émotions plus fortes.

Un beau jour, l’un d’entre nous avait ramassé un grand carton en venant au fleuve. Le vent, évidemment, forçait le carton et le rendait difficile à maîtriser. De l’instant que deux de nous ont entrepris de le tenir chacun par une extrémité, ils se sont mis à glisser en prenant de plus en plus de vitesse.

Tous voulaient essayer, mais il ne fut pas long que le carton était tout plié et n’avait plus de corps. Déception. Ce fut la fin de la sortie de cet après-midi-là.

Les avantages du carton étaient indéniables, mais il fallait le rendre rigide. De simples baguettes de bois feraient l’affaire. D’autres difficultés techniques devaient toutefois être surmontées pour en faire un appareil très performant (rien de moins!) :

1. Il nous fallait un engin individuel; décider de la direction à prendre et gérer l’orientation efficace du carton à deux, c’était trop compliqué.

2. Nous avions besoin d’une surface assez grande pour une poussée intéressante.

3. On devait quand même voir où on allait pour éviter les « craques » ou la mauvaise glace.

La structure du cerf-volant classique nous apparut comme la solution idéale. Et ce fut le cas. Liberté, vitesse, distances accrues, c’était notre nouveau lot. Que de plaisir!

Mais…

La jeunesse, c’est la jeunesse : il nous fallait plus de performance, de poussée, même par un vent faible, de VITESSE…

Donc, les cerfs-volants grandissaient périodiquement – jusqu’à devenir 4 pieds par 8 pieds (122cm X 244cm) et devenaient plus sophistiqués, arborant même une fenêtre en mica pour aider à juger des distances, etc.

Finies, les chasses à la rondelle, les poursuites et autres « niaisages ». À nous les grandes équipées jusqu’à l’Île Sainte-Hélène ou à l’autre bout de la baie et même jusqu’à où la rivière Saint-Jacques, sur la Commune, après les pluies et les gels qui suivaient une première inondation des terres annonçant le printemps.

À nous la témérité toute « innocente » des acrobaties et des sauts par-dessus les bancs de neige et les grandes fissures de la glace lors des premiers réchauffements de température, ou le freinage inattendu, soudain et incontrôlé – parfois accompagné de chute – en pénétrant des flaques d’eau non identifiées à temps.

De belles années, un plaisir fou à très bas prix (carton, bois et clous de recyclage). Un plaisir détruit du jour au lendemain, ou presque, par la construction de la voie maritime.

Malgré une superficie maintenant considérablement réduite, le « petit bassin de La Prairie » offre souvent des conditions propices à ce type d’activité.

Les matériaux modernes comme l’aluminium tubulaire ou même le magnésium, et le voilage comme le kevlar ou autres tissus souples, légers et résistants, permettraient la fabrication d’appareils performants et facilement démontables qui généreraient des sensations incomparables chez les jeunes et moins jeunes en leur procurant des nouveaux plaisirs d’hiver à la prote de chez eux.

Verra-t-on cela un jour?

La seigneurie établie en 1667 se peuple rapidement et, vers la fin du 18e siècle, les terres sont toutes concédées par les Seigneurs Jésuites. À partir de 1790, la population composée de 80% de fermiers, augmente rapidement et le pourcentage passe à 88% en 1825.

L’historien Fernand Ouellet a dépouillé et analysé deux sources majeures de données sur la Seigneurie de La Prairie couvrant les années 1830-1840 : le Recensement Nominal de 1831 et le Terrier dressé entre 1838 et 1841. Par le recensement on connaît les noms, étendue des terres et portion cultivée par les fermiers. Le Terrier donne une description détaillée des lieux – dimensions, voisins, etc. -, nomme le propriétaire, son occupation et ses dettes.

À cause de l’importante croissance démographique, l’espace disponible pour l’agriculture s’amenuise. La seigneurie est surpeuplée, 7% des propriétaires terriens bien nantis achètent des parcelles de terres pour culture ou spéculation. Ils agrandissent leur terre et peuvent ainsi cultiver le blé très en demande sur le marché montréalais, surtout pour l’exportation en Angleterre et pour l’alimentation dans les chantiers de coupe de bois.

Aux fils de fermiers à revenus modestes, les pères cèdent des parcelles de terre qui perdent en superficie avec les années lorsqu’on doit de nouveau subdiviser. Le recensement de 1831 permet de dresser un portrait très éloquent à cet égard. Entre l’élite, évaluée à 7% du nombre de fermiers, et une classe moyenne vivant plus ou moins convenablement, se détache le tiers des exploitants agricoles qui vivent pauvrement sur une parcelle exiguë. Ils sont les défavorisés de l’époque.

Les petits cultivateurs ont peine à payer les redevances au curé – 1/26 de la récolte -, à l’agent seigneurial – en nature ou en monnaie – plus leurs dettes aux marchands du village. Ils en sont venus à être acheteurs de blé. Bien plus, en 1831 la seigneurie de La Prairie importe du blé. Ce déclin dramatique contraste avec le siècle précédent alors que le blé comptait pour 60% des récoltes.

La situation difficile dans laquelle vit la majorité des agriculteurs suscite des changements importants dans le choix des cultures. Les chefs de famille doivent d’abord pourvoir la maisonnée d’une alimentation suffisante. On opte alors prioritairement pour les produits de première nécessité dont la culture de la pomme de terre. S’y ajoute l’avoine pour nourrir le cheval, animal de trait qui a remplacé depuis longtemps le bœuf pour les travaux de ferme. Des céréales, tels l’orge, le maïs et le seigle alimentent quelques bêtes à cornes, porcs et volailles. La commune sert de pâturage aux vaches et moutons tout au long de la belle saison.

Pendant cette période se présentent des travaux d’importance près de La Prairie : la construction du chemin de fer et le creusage du canal Chambly. La main-d’œuvre, très nombreuse, est fournie par les fils de cultivateurs.

Rappelons que, parmi les fermiers confinés sur des petites parcelles de terre suffisant à peine à faire vivre la famille, se trouvent des propriétaires et des locataires. Le village, établi en 1700 et agrandi en 1821L’agrandissement du village effectué en 1821 couvrait une superficie de 60 arpents., logeait un grand nombre d’artisans et journaliers. Ceux-ci étaient également soit propriétaires soit locataires du lot qu’ils occupaient. Ils y cultivaient quelques légumes, tels les pois, et suffisamment de pommes de terre pour se rendre à la prochaine récolte. Les journaliers pouvaient remplir plusieurs fonctions. Certains possédaient au moins un cheval et offraient leurs services pour le transport de personnes ou marchandises diverses.

Ce bref exposé de la répartition des terres à La Prairie, au cours de la décennie 1830-1840, illustre les changements sociaux survenus principalement dans la zone rurale. Alors qu’au 18e siècle les cultivateurs vivaient des produits de leur ferme, au siècle suivant s’installe un déclin graduel. En 1837, 51% des fermiers disposent d’un lopin de terre de moins de 50 arpentsEn mesures françaises de l’époque, l’arpent mesure 36802 pi² (191,8 pi. Par 191,8 pi.).. Un observateur de l’époque note que les « petits » manquent de bois sur leur terre, même pour construire leur clôture. Il n’est donc pas surprenant qu’un changement radical s’impose. On cultive pour nourrir sa famille, on élève quelques animaux. Le démembrement de la propriété foncière, et le manque d’espace qui en résulte, crée une classe de fermiers qui vit difficilement. Et les familles sont nombreuses!

Références

OUELLET Fernand, Éléments d’histoire sociale au Bas-Canada. Éditions Hurtubise HMH Ltée, Montréal, 1972, p. 113-149

HAMELIN Jean, PROVENCHER Jean, Brève histoire du Québec, Boréal, 1997, p. 52

Le bulletin périodique de la SHLM est l’outil de communication avec les membres, entre les membres et avec d’autres organismes.

C’est beaucoup l’image que nous projetons de notre Société, son reflet.

Un comité du bulletin est en voie de formation et d’organisation. Son objectif est de vous présenter, dans le cadre des possibilités des membres bénévoles participants, un ouvrage informatif, diversifié et intéressant, qu’il vous sera agréable de lire, de partager et de conserver.

Dans le dernier numéro, un appel aux membres était fait pour l’obtention d’anecdotes, d’histoires, de souvenirs, d’éléments de recherche ou de découvertes en généalogie de votre famille, etc.

Généralement, un tel appel ne suscite pas beaucoup de réponses pour deux raison principales :

- Un grand nombre de lecteurs-membres estiment qu’ils ne savent pas écrire, qu’ils font trop de fautes, etc.

- Ceux qui sont conscients de savoir écrire au moins raisonnablement affirment qu’ils n’ont pas le temps…

Pour 99% de ces personnes, ces deux raisons sont plutôt l’expression de leurs craintes de ne pas être à la hauteur.

Alors voilà : nous allons réduire des craintes à néant.

Avez-vous remarqué que, dans les réunions familiales ou sociales, vous n’avez aucune difficulté à raconter un événement survenu au bureau ou en vacances? Que vos auditeurs appréciaient ce que vous racontiez et étaient encouragés à contribuer avec l’ajout d’informations supplémentaires ou d’une histoire du même ordre?

N’avez-vous pas souvent entendu vos parents raconter un événement ou une façon de faire de leur époque?

Ce sont des récits qui peuvent être rapportés, sauvant ainsi la mémoire des temps et des modes de vie passés.

Vous faites la généalogie ou recherchez l’histoire de vos ancêtres? Vous avez découvert des faits intéressants, cocasses peut-être? Faites-nous en part. Vos ancêtres ne vous en tiendront pas rigueur. Et ça peut aider un autre membre qui recherche de l’information sur un ancêtre commun.

Vous lisez un livre, une revue, un bulletin d’une autre société ou association et y trouvez un texte ou un passage qui pourrait intéresser d’autres membres? Photocopiez-le ou venez le faire photocopier au siège social en n’oubliant pas de bien identifier la référence.

Vous possédez des vieux documents familiaux – des factures d’achats ou de ventes de votre grand-père ou même arrière grand-père, une lettre écrite par votre oncle suite au débarquement en Normandie : c’est un document intéressant à copier et publier, du moins en partie sans doute. C’est de l’histoire.

Il apparaît donc que la matière, les sujets possibles d’un article ou même d’un articulet ne devraient pas créer de problèmes pour personne, sauf peut-être pour une carmélite ou un trappiste, et encore!

La difficulté semble plutôt orientée sur le comment. Pourtant c’est très simple.

–Vous écrivez dans vos mots. Vous avez peur de commettre des fautes? Votre texte sera révisé et corrigé et vous n’en aurez pas honte. Une partie n’est pas claire : on vous téléphonera pour des précisions. Vous n’avez ni ordinateur, ni dactylo, c’est pas grave : à moins d’écrire en gaélique, avec des runes ou en grec ancien on va réussir à vous lire.

Vous hésitez toujours à écrire? Vous avez accès à un magnétophone : partez-le et enregistrez votre histoire ou votre anecdote comme si vous étiez en famille ou avec un ami. On vous remettra votre cassette après transcription.

L’important c’est de vous identifier correctement pour que le crédit vous revienne.

L’Histoire avec un grand H c’est les faits et les personnages marquants de l’évolution des peuples dans le temps. Sans la petite histoire – la vie quotidienne des gens ordinaires, la façon de vivre un événement, d’exécuter un métier, etc. -, il n’y aurait pas d’Histoire.

Membres d’une société d’histoire, vous pouvez ainsi contribuer bien plus que vous ne pensez à la préservation du passé.

Vos objections étant bel et bien balayées, prenez quelques minutes dès maintenant pour faire une petite liste des éléments que vous pourriez prochainement nous communiquer.

Vos contributions vont faire double emploi : elles alimenteront la banque de textes qui se crée pour le bulletin et constitueront la base d’un fonds d’archives communautaire.

Quoi, nous n’avons pas encore reçu votre texte?

P.S. Toutes longueurs de texte sont acceptées et bienvenues.

La présente église La Nativité de La Prairie :

- Est le 3e édifice, érigé en 1840?

- Le 2e, également en pierre, a été bâti en 1705?

- La 1ere église, en bois, a été inaugurée en 1687?

- Les luminaires actuels datent de l’installation électrique en 1910?

- La façade (rosace et portes) a été rénovée en 1923?

- Que l’orgue Casavant, présumément un orgue usagé et reconstruit, date de la même année?

- Qu’en 1960, la façade a de nouveau été rénovée, « à la moderne » cette fois?

- Qu’elle a été restaurée adéquatement en 1980?

Le territoire actuel de L’Acadie appartenait pour les deux-tiers aux seigneurs Jésuites de Laprairie, c’est pourquoi nous vous invitons à revivre quelques événements de la riche histoire de ce coin de notre seigneurie. Le Théâtre de Grand-Pré viendra nous présenter – avec des musiques qui font partie de notre héritage culturel – neuf tableaux situant les temps forts du développement de cette paroisse qui ont marqué profondément toute notre région.

Pour débuter, deux seigneurs s’adresseront à vous : le Père René Floquet, seigneur de La Prairie et David-Alexandre Grant, baron de Longueuil.

Marie-Josette Lanoue vous racontera avec beaucoup d’émotion le drame de la Déportation des Acadiens qu’elle a vécu à la Grande Praye.

La petite Élodie Paradie qui deviendra par la suite, la Vénérable Mère Léonie Paradis vous rappellera sa petite enfance au moulin de La Tortue.

Vous rencontrerez Marguerite Decoigne dont le mari et la fille succombèrent au choléra, ainsi que le meunier et son compère qui vous raconteront les ragots du village, leurs problèmes de ménage et ceux du… curé!

Batisse vous parlera fièrement des charivaris et des exercices militaires des Patriotes. Il sera suivi d’une pauvre réfugiée de la répression de Colborne qui en a perdu la raison.

Le Sieur Brownrigg vous remémorera la Grande famine de pommes de terre qui l’a forcé à quitter son Irlande natale, mais vous aurez de la plus grande visite encore. Imaginez : Chiniquy, le révérendissme et grandissime Chiniquy, viendra vous sermonner et vous inciter à la tempérance. Ce qui ne prisera guère le pauvre ivrogne qui doit subir son sermon car… le bon père parle beaucoup trop fort!

Deux musiciens et une dizaine de comédiens chevronnés vous feront passer une soirée très agréable!

Le 17 octobre à 19h30.

100 places disponibles. Réservations fortement suggérées.

La Société édite et publie occasionnellement des ouvrages divers se rapportant à l’histoire de La Prairie. Elle tient et vend également des volumes provenant d’autres auteurs et éditeurs.

Ces livres et fascicules sont exposés dans la vitrine située à l’entrée, près du cahier de signatures.

Nos publications

1. Le train des retrouvailles (1836 à 1840)

162p., 2 cartes 22 $

2. Liste des habitants de la Seigneurie de La Prairie de la Magdeleine (1860 à 1870)

50 pages, 1 carte 10 $

3. Inventaire du Fonds Élisée Choquet

129 p. 20 $

4. Le Bastion, bulletin de la SHLM

8 fascicules de de à 45 p. chacun 2,50 $

5. Cartes diverses de 2,50 $ à 10 $

6. Construction du Fort de La Prairie 2$

7. Parcours historique (pour écoliers) 2$

8. La Prairie d’hier à aujourd’hui

(cahier d’activités pour écoliers) 2$

9. Recensements de La Prairie de la Magdeleine

(1681-1733), 1787, 1832, 1882

L’ensemble 60 $

10. Moulin à vent et meuniers à La Prairie

SIROIS Élaine 8 $

11. Concession d’emplacements dans le village de La Prairie au XVIIe s.

LAMARCHE Michel 10 $

12. ARCHI-LOG Logiciel de gestion d’archives

Prix de base 350 $

Autres publications

1. La Nativité de La Prairie, 1667-1991

BOURDAGE G., RACINE P., LÉTOURNEAU M.

12 $

2. La Prairie images d’hier

BOURDAGES G., YELLE J.-P., BATTERSHILL N.

20 $

3. La Prairie en Nouvelle-France 1647-1760

LAVALLÉE Louis 35 $

4. Les notaires de La Prairie

GUÉNETTE Michel 20 $

5. Saint-Philippe Souvenirs 1744-1994

PARENT-BABIN Élodie 55 $

6. Paroisse du Christ-Roi (La Prairie)

Album souvenir 20 $

7. Ville de Sainte-Catherine

Trois siècles d’histoire au pied des rapides

MARTIN Jean 20 $

Au premier coup d’œil, vous avez constaté une nouvelle allure à notre bulletin.

Le bulletin est l’outil primordial et essentiel de communication entre la Société et ses membres, entre la Société et d’autres organismes. C’est un outil qui a pour objectif de créer des liens entre ceux qui partagent un même intérêt.

C’est l’outil qui permet de créer un sentiment d’appartenance à l’organisme que nous avons décidé de joindre. C’est un outil idéal pour favoriser l’échange et l’établissement de liens entre les membres.

Comme pour la majorité des organismes sans but lucratif à budget restreint, la SHLM compte sur la participation bénévole de ses membres pour la réalisation de ses activités.

C’est donc dire que les résultats dépendent des disponibilités et des compétences des membres qui s’impliquent.

C’est grâce à l’appui et aux initiatives de l’équipe du bulletin en voie de formation que vous pouvez prendre connaissance des présents changements.

Plusieurs projets de chroniques et d’articles sont sur la table de travail pour réalisation prochaine. Nous espérons que vous trouverez les résultats vivants et intéressants.

Je remercie, en votre nom, tous les collaborateurs qui ont participé à la parution du bulletin jusqu’à ce jour, dont certains continuent avec dévouement depuis plusieurs années.

Votre appréciation et votre participation sont, il va de soi, toujours les bienvenues.

N’oubliez pas …

Les Acadiades, une fresque présentée le mercredi 17 octobre prochain en lieu et place de la conférence mensuelle. Voir détails en page 2 et 6.

La tragédie du World Trade Center…

Des milliers de personnes sont décédées suite à la commission de cet acte terroriste inouï jusqu’à ce jour. Parmi elles, quelques canadiens et sans doute un certain nombre de descendants d’émigrés francophones de Nouvelle-France et du Québec. Ces descendants forment un groupe d’environ 14 millions de personnes aujourd’hui.

À toutes les familles éprouvées, nous ne pouvons que nous joindre à elles en pensée et en prières pour qu’elles trouvent la paix et la sérénité.

Décès

Erratum

Le dernier bulletin annonçait par erreur le décès de M. Armand Belval au lieu de celui de M. Germain Belval N°27. Nos excuses à la famille.

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mme Lucille Houde, N° 390, Saint-Constant

Mme Maria-Theresa Perez-Hudon, N° 391, Brossard

Mme Gertrude Tremblay, N° 392, La Prairie

Mme Floriane Vanasse, N° 393, La Prairie

M. Gérard Bleau, N° 394, La Prairie

Mme Jocelyne Lavoie, N° 395,

M. Jean-Fçs Bédard, N° 397, La Prairie

M. Sylvain Fournier, N° 398, Candiac

M. Claude Chouinard, N° 399, Saint-Phil.

Nouvelles brèves

Des visiteurs

La SHLM reçoit souvent des groupes de membres de familles-souches qui viennent consulter ou visiter le La Prairie historique, berceau ou période importante dans l’histoire de leur famille.

Le dernier groupe en date (6 oct. 2001) : des descendants de Pierre Roy et Catherine Ducharme – mariés à Montréal le 12 janvier 1672 – dont le fils Pierre épousa Angélique Faye dit Lafayette à La Prairie le 20 avril 1705.

Conférence d’octobre

Désolé pour les adeptes de nos conférences mensuelles : il n’y a pas de conférence ce mois-ci.

En lieu et place, vous êtes invités – en grand nombre – à assister à une représentation théâtrale relative à l’histoire de nos cousins et voisins de l’Acadie. Une merveilleuse occasion de nous instruire tout en jouissant d’un excellent spectacle portant sur 240 ans d’histoire locale et régionale.

La représentation aura lieu, le 17 octobre, à l’étage – Théâtre du Vieux-La-Prairie – 247, rue Sainte-Marie (au-dessus du local de la SHLM). Attention ! Aux habitués des conférences : cette fois-ci, le spectacle durant environ 2 heures, le rendez-vous est pour 19h30. Également, contrairement aux habitudes de la SHLM, des frais minimes seront imposés :

- 2$ pour les membres et

- 5$ pour les non-membres.

Les sommes recueillies seront entièrement versées au fonds de rénovation de l’église de L’Acadie, qui date de 1782.

La salle de théâtre ne contenant que 100 places, il est fortement recommandé de réserver aussi tôt que possible au 659-1393.

Acquisitions

-Nous avons reçu en don anonyme partagé par la Ville de La Prairie trois séries de microfilms du Fonds Drouin, soit ceux des registres de paroisse déposée à l’état civil pour Saint-Rémi, Saint-Philippe et Saint-Constant.

Ces microfilms sont dorénavant à la disposition des chercheurs sur les heures habituelles d’ouverture

-Le Cégep Bois-de-Boulogne a offert à la SHLM plusieurs caisses de livres résultant d’un ménage fait dans leur collection Canadiana. Nos bibliothécaires sont en train de les répertorier.

Deux collections intéressantes sur l’histoire du Canada, en anglais, sont déjà cataloguées et sur les étagères dans la salle de consultation :

1.The Makers of Canada, Parkman Edition, 21 volumes publiés de 1906 à 1911.

2. Francis Parkman’s Works, The Frontenac Edition, 16 volumes publiés en 1900. Une collection limitée à 1000 exemplaires dont celle-ci est authentifiée par le certificat N°714.

Collection Saint-Anne-de-Beaupré

Le Conseil a récemment décidé de commander la collection complète (30 volumes) de cette collection qui rapporte l’histoire de plus de 1000 familles de pionniers de la Nouvelle-France.

Ces volumes seront disponibles pour consultation à la bibliothèque. Un programme d’achat est en voie d’organisation pour vous permettre de vous les procurer par l’intermédiaire de la Société. Vous serez tenus au courant par le bulletin.

Merci!

À la Fondation de la Société historique qui a organisé le méchoui du 7 septembre dernier (souper bénéfice). Tenue au Complexe Saint-Laurent, cette activité a été grandement appréciée par les participants. Merci également aux membres et supporteurs qui étaient présents.

La Fondation a pour mission d’organiser des activités de collecte de fonds au bénéfice de la Société.

Éditeur : Société d'histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Collaborateurs :

Coordination : Claudette Houde N°126

Rédaction : Gilbert Beaulieu N°361

Claudette Houde N°126

Jean L’Heureux N°179

Infographie : Révisatech

Siège social : 249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tel. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Au jour le jour, septembre 2001

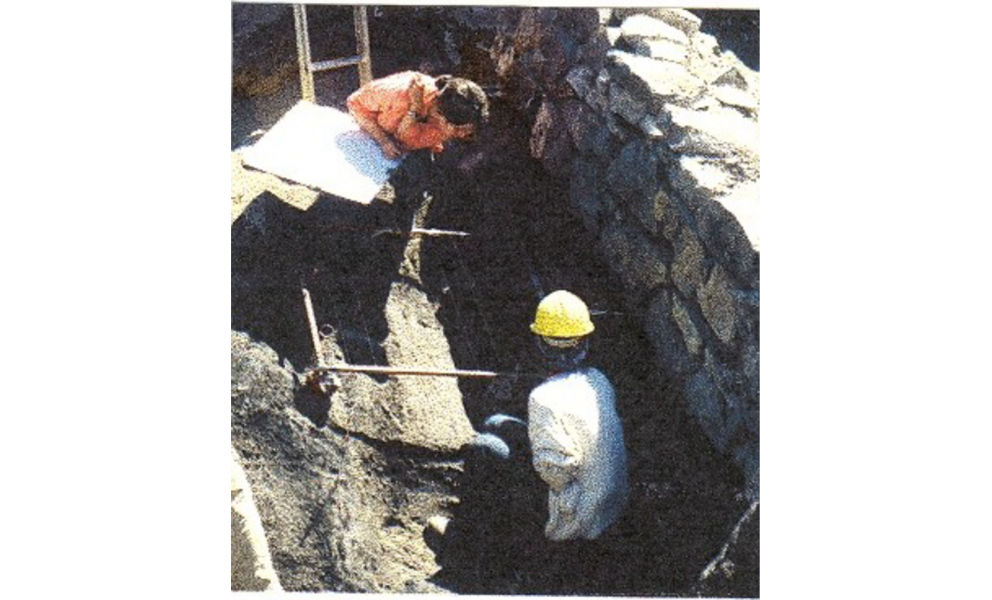

Pour une deuxième année consécutive, une campagne de fouilles archéologiques a été menée par les archéologues de l’Université Laval. L’équipe de stagiaires dirigée de nouveau par l’archéologue Hélène Côté poursuivait la campagne entreprise l’été dernier le long de la rue Saint-Ignace dans le Vieux-La Prairie. De plus, un nouveau secteur a fait l’objet de recherches sur les terrains de la résidence «La Belle Époque» située au coin des rues Émilie-Gamelin et du Chemin de Saint-Jean.

Rappelons que la rue Saint-Ignace constitue le secteur le plus ancien de La Prairie. C’est le long de cette artère que les premiers lots ont été concédés dès 1668. Les chercheurs de l’Université Laval avaient pour objectif de retrouver les traces de ces premiers établissements et de recueillir les témoignages des relations entre les communautés amérindiennes et européennes. Une fosse qui longeait une ancienne fondation de pierre avait été mise au jour lors des fouilles de l’été 2000. Cette dernière comprenait la plupart des artefacts du régime français (17e et 18e siècles) qui se retrouvent dans l’exposition de la SHLM cette année. Les archéologues n’ont pu trouver comme ils espéraient la limite sud de cette fosse si riche en artefacts. Toutefois, un peu plus au nord de l’opération, un plancher de bois mis au jour lors des dernières journées des fouilles de l’an passé s’est révélé riche en renseignements. Le plancher en bon état de conservation daterait du 17e siècle d’après les artefacts récoltés dans la couche qui le contenait. Il semble être en relation avec la fosse déjà mentionnée. L’intervention de cette année a non seulement permis de dégager ce plancher, une pièce de charpente a été identifiée comme une sablière. Cette pièce était posée sur le dessus du mur et servait à y fixer les chevrons du toit. De même, des colombages et des planches du mur du bâtiment en question ont été dégagés. Un pieu vertical semble aussi marquer le coin nord-ouest de la structure. Certains artefacts récoltés semblent témoigner de la présence d’occupants s’adonnant au commerce des fourrures. D’après les archives du Fonds des Jésuites, nous savons que les frères Bisaillon ont été propriétaires de lots le long de la rue Saint-Ignace à la fin du 17e siècle. Les Bisaillon ont pratiqué la traite des fourrures pendant une bonne partie de leur vie. Aurions-nous retrouvé une de leurs maisons? Des recherches archivistiques approfondies et les analyses archéologiques permettront probablement d’en dire plus.

Les fouilles le long de la rue Saint-Ignace ont mis à jour plusieurs murs de fondation dont ceux de la maison Doré-Falcon. Sous le plancher du sous-sol se retrouve une structure qui ressemble à une ancienne glacière de la fin du 18e siècle. Cette hypothèse repose sur la forme des parois de la structure et de la présence d’argile compactée servant à son étanchéité.

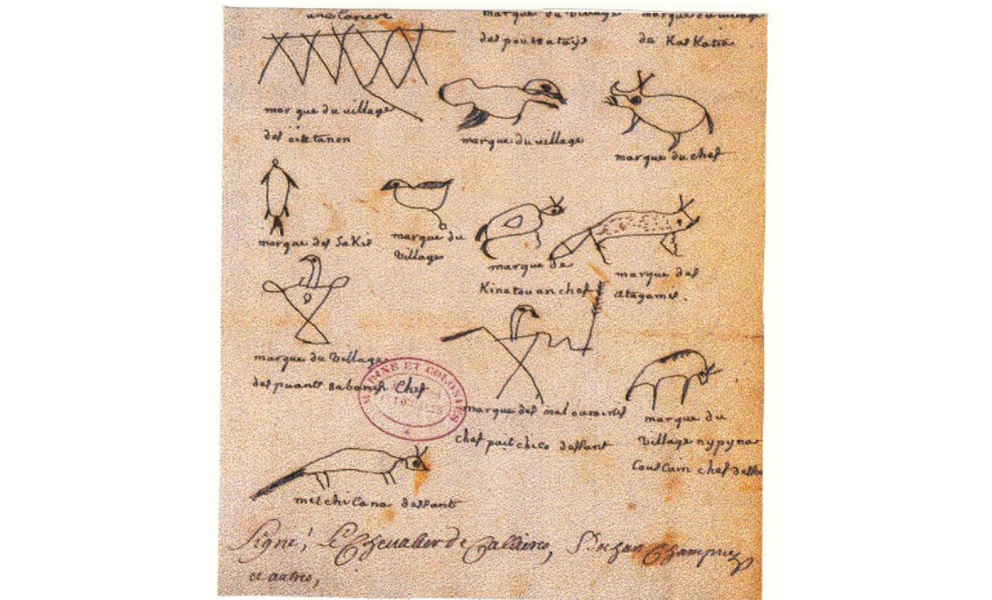

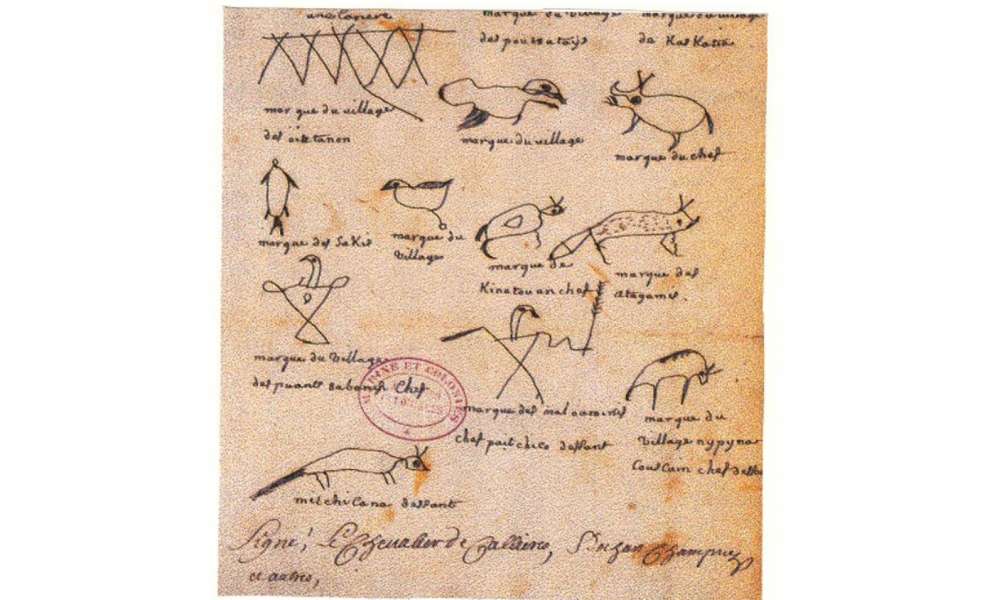

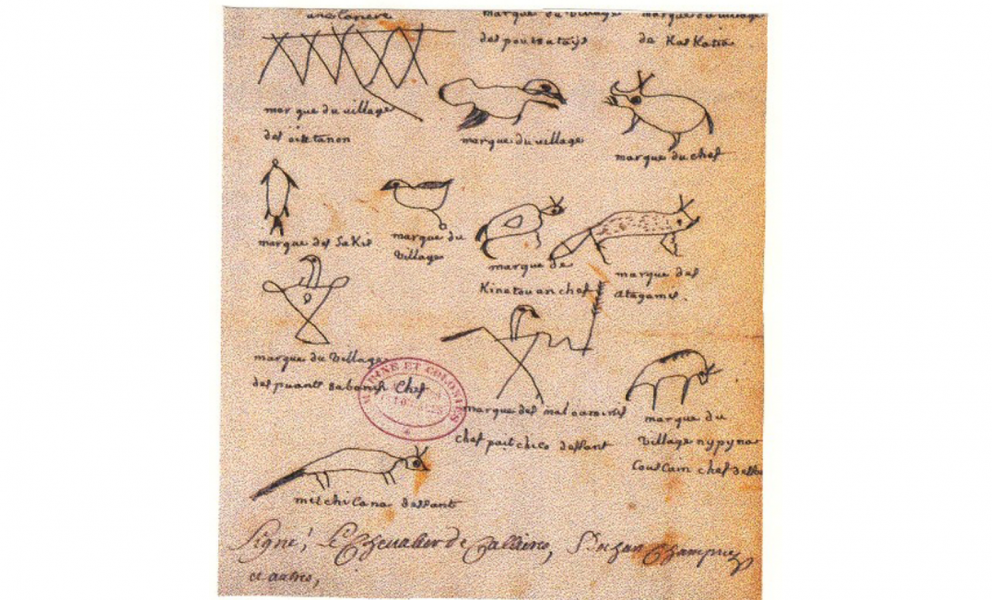

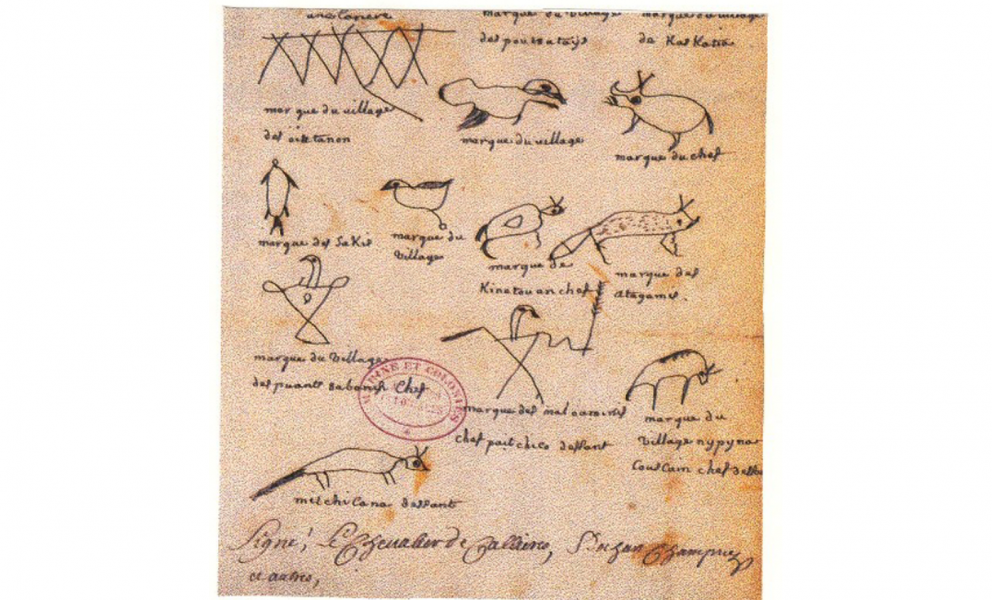

Les cérémonies commémoratives de la grande paix de 1701 qui ont eu lieu cet été à Montréal nous rappellent un événement majeur mais peu connu de notre histoire. La signature de ce traité par 39 nations amérindiennes et le gouverneur de la Nouvelle-France met fin à près d’un siècle de conflits meurtriers et constitue un tournant important dans les relations entre les deux grandes puissances européennes en terre d’Amérique.

Pour bien saisir la portée de l’événement, il faut remonter au début de la Nouvelle-France lorsque à l’été de 1603, Champlain et Pont-Gravé concluent à Tadoussac une entente avec la coalition formée de Montagnais, d’Algonquins et d’Etchemins. Les Français ne peuvent mesurer alors l’importance de cette première alliance qui les engage avec les ennemis de la confédération iroquoise des Cinq-Nations. Les années suivantes, les Français pénètrent plus loin à l’intérieur du continent afin de s’approcher des principales sources de fourrures. La puissante confédération huronne devient bientôt le principal intermédiaire commercial pour l’accès aux fourrures des Pays-d’en-Haut (région des Grands Lacs).

Les armes à feu obtenues des Hollandais puis des Anglais par les Iroquois procurent à ces derniers un avantage stratégique dans le conflit contre leur principal ennemi, les Hurons. Avec la destruction de la Huronie en 1650 et la dispersion des nations amérindiennes alliées, les Français doivent composer de plus en plus avec les nations iroquoises. Après une courte paix, les conflits reprennent et il faudra la venue du régiment Carignan-Salières pour que la colonie française connaisse un répit. C’est alors que naissent les missions amérindiennes dans la région de Montréal dont celle de La Prairie. Ces Indiens «domiciliés», dont une bonne part sont des Iroquois, serviront par la suite les intérêts des Français tant dans les négociations futures que pour la protection du territoire.

Les Hurons ayant perdu leur rôle d’intermédiaires dans le commerce des fourrures, les Français doivent maintenant contrecarrer les efforts des nations iroquoises qui tentent de détourner le commerce des fourrures vers Albany. En faisant construire des forts à chaque extrémité du lac Ontario (fort Frontenac 1673 et fort Niagara 1676), le gouverneur Frontenac désobéit à la politique de Colbert qui interdit d’établir des postes et faire la traite à l’extérieur de la colonie. Toutefois, le ministre français sera obligé de renverser sa politique en 1681. S’ensuit alors une augmentation rapide des postes de traite. De plus, cela permet de légaliser la situation de nombreux coureurs de bois. Les Iroquois répliquent en étendant leurs territoires de chasse et de trappe vers l’ouest, du côté de leurs vieux ennemis les Illinois, les Miamis et les Outaouais qui sont alliés aux Français.

Les gouverneurs La Barre et Denonville tenteront en vain de faire cesser les conflits qui ont repris avec les nouvelles visées expansionnistes des Iroquois. À la différence de Frontenac, ceux-ci n’ont pas compris que la guerre en Amérique ne peut se pratiquer comme en Europe. Les soldats français peu habitués au climat et aux longues marches dans les bois s’épuisent rapidement. Après avoir incendié les principaux villages des Tsonnontouans et leurs réserves de maïs en 1687, Denonville doit retraiter avec des troupes malades, incapable de poursuivre et de combattre un ennemi en pleine forêt.

L’équipe des guides cette année était composée de 4 jeunes étudiants de niveau universitaire supervisés par une étudiante-coordonnatrice. Ils ont tout d’abord étudié le patrimoine bâti et l’histoire des anciens résidents de La Prairie. Les guides, solidement informés, offraient un accueil compétent et chaleureux. Notre secrétaire-coordonnatrice, Johanna McLean, formait équipe avec les jeunes et savait les conseiller judicieusement.

La clientèle visiteuse, très diversifiée, comprenait des groupes restreints intéressés à déambuler dans les rues pour découvrir le quartier. Des jeunes étudiants d’écoles élémentaires et de camps de jour ont participé avec nos guides à des activités interactives. À l’intérieur du musée, la maquette du Fort de 1704 et une exposition d’artefacts trouvés lors des fouilles archéologiques de l’été 2000 permettaient d’imaginer quelque peu la vie dans le Vieux-La Prairie à l’époque de la Nouvelle-France.

À l’été 2001, nous avons accru le nombre de nos visiteurs. Les guides ont orchestré une campagne de publicité dans les journaux «La Presse» et «Le Reflet» qui a porté fruit. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les intérêts diversifiés des visiteurs. Notons que les 945 personnes inscrites dans la case «visite du Musée» ont toujours été accompagnées d’un guide qui commentait la maquette du Fort de 1704 et qui expliquait le contenu de l’exposition archéologique. De plus, il faisait connaître les services offerts par la SHLM. Munis de ces informations, plusieurs visiteurs ont signifié leur intérêt pour notre site Internet qu’ils souhaitaient consulter à domicile.

Pour conclure, on peut affirmer que tous ceux qui ont découvert l’arrondissement historique, grâce à nos guides, sauront qu’à La Prairie se trouve un quartier ancien, précieusement conservé et offert à tous ceux qui savent vibrer à la richesse de notre patrimoine québécois.

|

Groupe(s) |

Individus |

Individus(%) |

|

|

Visite du musée |

– |

945 |

63,4 |

|

Visite guidée scolaire |

3 |

139 |

9,3 |

|

Visite guidée individuelle |

32 |

92 |

6,2 |

|

Rallye |

3 |

79 |

5,3 |

|

Fort Boyard |

6 |

129 |

8,6 |

|

Recherche en généalogie |

– |

67 |

4,5 |

|

Recherche en histoire |

– |

40 |

2,7 |

|

Total |

44 |

1491 |

100 |

La présence amérindienne est de nouveau attestée cette année par la découverte de 6 bifaces en pierre (chert Onondaga) et de nombreux tessons de poterie. Selon les premières analyses, ces témoignages remontent à la période que les préhistoriens nomment le sylvicole inférieur (ca. 2400 à 3000 ans avant aujourd’hui). Notons que ce n’est pas la première fois que les archéologues retrouvent de tels vestiges à La Prairie. Jusqu’à maintenant cependant, on n’a pas retrouvé de témoignages préhistoriques plus récents de la présence amérindienne (sylvicole supérieur ou iroquoien). La seconde intervention située près de la résidence La Belle Époque a permis de mettre au jour les vestiges de l’ancienne maison de la veuve Leborgne probablement construite au 18e siècle. Celle-ci avait été acquise par les Sœurs de la Providence lors de leur arrivée en 1846. Le fait marquant de cette intervention est la découverte du mur de fondation du manoir seigneurial des Jésuites. Il longe l’extérieur du mur de la résidence des Sœurs de La Providence. De plus, une structure circulaire comprenant des vieilles briques de style français semble indiquer la présence d’un ancien four à pain encastré dans les murs. Une autre opération située à l’arrière de La Belle Époque a permis de dégager une partie du bastion nord-ouest de l’ancienne palissade qui entourait le village de La Prairie. Les quatre coins des fortifications ont donc été dégagés par les archéologues, ce qui nous permettra de mieux localiser le tracé de celles-ci. Encore une fois, des vestiges préhistoriques ont été mis au jour directement sous la couche d’occupation française.

Cette seconde campagne de recherches a une fois de plus révélé la richesse du potentiel archéologique du Vieux-La Prairie. Ce court article vous a présenté les conclusions préliminaires des interventions de cet été. Il faudra attendre les analyses plus détaillées des chercheurs de l’Université Laval afin d’en savoir davantage. À cet effet, l’archéologue Hélène Côté viendra donner une conférence au mois de février. Entre-temps, je vous invite à venir voir notre exposition qui se tiendra jusqu’au printemps 2002. Une occasion pour découvrir ou redécouvrir les «dessous» de La Prairie.

Les Iroquois, encouragés par les Anglais, ripostent en 1689 par l’attaque dévastatrice de Lachine et des environs de Montréal. Ce qui provoque alors une escalade des conflits d’autant plus que la France et l’Angleterre sont maintenant en guerre. Frontenac, qui est de retour cette même année, change la stratégie militaire de ses prédécesseurs en utilisant la méthode amérindienne de guérilla, stratégie à laquelle les Canadiens (Français nés au Canada) sont habitués. Cette nouvelle approche connaît un succès certain. Les Français attaquent en plein hiver Schenectady à l’ouest d’Albany ainsi que trois autres villages frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Les Anglais organisent des expéditions par terre et par mer en attaquant Québec et le sud de Montréal en 1690 ainsi que La Prairie en 1691.

Des années de guerres incessantes ont maintenant épuisé les nations iroquoises qui ne veulent plus servir de mercenaires pour les Anglais. Le nombre de leurs guerriers est passé de 2 550 en 1689 à 1 230 en 1698. Selon la compréhension de Frontenac, le traité de Ryswick qui met fin à la guerre de la ligne d’Augsbourg signé entre la France et l’Angleterre en 1697 n’inclut pas les nations iroquoises. Interprétation que le gouverneur Bellomont de la colonie de New-York ne partage pas. Les tentatives des Français pour négocier une paix séparée avec les nations iroquoises seront vivement contestées par les autorités coloniales anglaises qui useront de toute leur influence auprès des Iroquois pour faire avorter le projet. Le point en litige est de première importance pour l’avenir des nations européennes en Amérique du Nord. Les Iroquois forment-ils des nations indépendantes ou sont-ils sous juridiction anglaise? Les Français ont tout à gagner de la neutralité des Iroquois lors des prochains conflits entre la France et l’Angleterre. Pour les Anglais, les Iroquois leur servent de rempart contre l’ennemi français. Les Iroquois pris entre les deux puissances européennes hésitent longuement avant de s’engager dans un processus de paix avec les Français. De nombreuses tractations auront lieu pendant les trois années précédant le traité de 1701. Finalement, les Iroquois doivent se rendre à l’évidence, face à la coalition des Français et de leurs nombreux alliés amérindiens, ils ont perdu l’avantage qu’ils avaient dans la première moitié du 17e siècle. De plus, ils s’aperçoivent que les Anglais se servent d’eux comme mercenaires et qu’ils ne les soutiennent pas toujours comme promis lors des conflits. Voilà pourquoi les Cinq-Nations sont maintenant plus que jamais prêtes à négocier la paix avec les Français.

Les ambassadeurs des Cinq-Nations relancent donc le processus de négociation en 1699 qui mènera au traité de 1701. Les Français ont avantage à négocier la paix avec la confédération iroquoise, car ils savent très bien que la guerre va incessamment reprendre avec l’Angleterre. Ils veulent s’assurer de la neutralité des Iroquois lors du prochain conflit. Toutefois, les alliés amérindiens ne sont pas aussi favorables, car ils sont maintenant en position de force face à leur vieil ennemi. De plus, ils doutent de la sincérité des démarches des Iroquois, mais d’un autre côté, ils ont peur que les Français signent une paix séparée avec la confédération iroquoise. Les nations des Grands Lacs ne peuvent se permettre de perdre l’appui des Français qui leur ont assuré la suprématie militaire sur les Iroquois. On voit donc apparaître les deux points principaux sur lesquels se dérouleront les futures négociations : l’inclusion des nations alliées aux Français dans le traité et la neutralité des Iroquois dans un futur conflit entre la France et l’Angleterre. En respectant l’indépendance des nations iroquoises, les Français possèdent un avantage sur les Anglais qui voient ces dernières comme faisant partie de leur juridiction.

Les Agniers ou Mohawks constituent parmi la confédération iroquoise la nation qui est la plus hésitante, car elle se trouve la plus près des Anglais et craint de perdre son rôle d'intermédiaire entre ces derniers et les autres nations amérindiennes. De leur côté, les colonies anglaises voient d'un mauvais œil ces négociations. Considérant les Iroquois comme sujets anglais, ils trouvent que les Français outrepassent leurs droits en négociant un traité de paix séparé avec ceux-ci. Les pressions des Anglais de la colonie de New-York n'empêcheront pas le rapprochement entre les Français et les nations iroquoises. Frontenac maintient fermement sa politique, il continuera la guerre avec les Iroquois s'ils ne signent pas un traité avec les Français. Désobéissant aux ordres du roi de France, il maintient le fort Frontenac à l'entrée du lac Ontario à deux pas de l'lroquoisie. Toutefois, il ne verra pas l'aboutissement de son œuvre, car le vieux lion mourra en 1698. Son successeur Louis-Hector de Callière poursuivra avec la même détermination la politique de Frontenac.

C'est donc dans un climat d'incertitude que commencent les pourparlers de paix qui mèneront au traité de 1701. Malgré les interdictions du gouverneur de la colonie de New-York, des discussions s'engagent en 1699 entre le chef onontagué Teganissorens et Paul Lemoyne de Maricourt, un des quatre fils de Charles Lemoyne. La remise des prisonniers iroquois détenus en Nouvelle-France est au cœur des débats. Les Anglais aimeraient bien que les négociations se déroulent à Albany où ils pourraient servir d'intermédiaires. Toutefois, les Français maintiennent leur position: les négociations doivent se dérouler entre les Iroquois et les Français sans l'intervention des Anglais. Les Iroquois catholiques useront aussi de leur influence afin de faire pencher la balance en faveur des Français. Suivent alors de nombreuses consultations entre les cinq nations iroquoises. Les palabres ont lieu à Onontaé, la capitale de l'lroquoisie qui se trouve au cœur du pays des Onontagué. Les Anglais surveillent de près ces événements en y dépêchant des émissaires dont Peter Schuyler qui avait mené l'attaque contre La Prairie en 1691. Seulement quatre des cinq nations iroquoises sont favorables aux négociations de paix. Les Agniers (Mohawks) préfèrent se ranger du côté des Anglais. Pendant ce temps, arrivent d'Europe de mauvaises nouvelles pour Callière. Les rois de France et d'Angleterre ont d'un commun accord nommé des commissaires pour régler la question du statut des Iroquois. De plus, ils demandent tant à Callière qu'au gouverneur de New-York Bellomont de désarmer les Indiens et de maintenir la paix entre eux. Comme Frontenac dans le passé, Callière ne suivra pas la politique de Louis XIV à la lettre. Pour une fois que la Nouvelle-France a la possibilité de régler le problème iroquois, elle ne laissera pas passer une telle occasion. Le nouveau gouverneur reste ferme dans ses positions face aux Iroquois. Ce n'est pas la première fois que la politique échafaudée en Europe ne tient pas compte des réalités nord-américaines. Les Indiens alliés continuent donc à maintenir la pression sur les Iroquois en attaquant des groupes de chasseurs. Sans qu'on en ait la preuve, il est fort probable qu'ils soient encouragés par Callière.

C'est pendant l'été de 1700 que le sort du futur traité se décidera. La pression militaire soutenue tant au nord qu'à l'ouest par les nations alliées des Français a fait son œuvre. Voyant que les Anglais ne peuvent forcer la main des Français, quatre des nations iroquoises (Tsonnontouans, Goyogouins, Onontagués et Onneiouts) s'engagent résolument dans le processus de paix. Plusieurs rencontres ont lieu tant dans le pays des Iroquois qu'à Montréal. Au mois de septembre 1700, Callière donne rendez-vous aux nations amérindiennes pour l’année suivante. Un accord préliminaire est signé, prélude au document de la grande paix de 1701.

Finalement, le 4 août 1701 un traité est signé entre 39 chefs amérindiens et les Français. Les Agniers arriveront vers le 9 août et se rallieront finalement à l'entente. Les nations signataires renoncent à se faire la guerre et se considèrent comme alliées ou à tout le moins comme amies. De plus, elles s'entendent sur le libre accès aux territoires de chasse situés au nord du lac Ontario et à l'ouest de Détroit. Les signataires reconnaissent le gouverneur Callière comme médiateur dans le cas où un conflit les opposerait. La Nouvelle-France peut respirer, son influence parmi les nations amérindiennes du Nord-Est américain s'en trouve consolidée. Le principal ennemi maintenant est l'Anglais…

Pour en savoir plus, je vous invite à notre prochaine conférence qui aura lieu le mercredi 19 septembre à 20h00. Nous verrons avec plus de détails les événements de l'année 1701 et nous découvrirons ses principaux acteurs.

Le 17 septembre à 20h00

La grande paix de 1701

par Charles Beaudry

Connaissez-vous la soupe au pois en poche ?

«Lorsque j’étais jeune, ma grand-mère me racontait que les hommes qui partaient pour les chantiers pendant l’hiver amenaient avec eux de la soupe au pois à l’intérieur d’une poche de jute. Bien entendu, la soupe était congelée et laissée à l’extérieur du camp afin qu’elle ne fonde pas. Lorsqu’on voulait en manger, il n’y avait qu’à s’en couper un morceau à la hache et le chauffer sur le poêle à bois. Cette façon de faire remonte au début du siècle. À cette époque, ma grand-mère vivait à Woburn dans la région du lac Mégantic.»

(Témoignage de Charles Beaudry)

Voici une histoire du genre de celles que nous aimerions que vous nous fassiez part. Vous faites des recherches généalogiques ou historiques et vous avez découvert des faits, des anecdotes, des personnages intéressants. Vous, un membre de votre famille ou un ami se rappelle d’événements de notre histoire. Vous pouvez nous écrire ou venir nous en témoigner verbalement. Nous nous ferons un plaisir de publier vos découvertes dans votre bulletin préféré. Les photographies sont aussi bienvenues. Nous les numériserons et nous vous les remettrons.

Assemblée générale des membres

Le conseil général de la SHLM avait formé un comité l’année dernière afin de revoir nos statuts et règlements. Ceux-ci ont été adoptés lors de l’assemblée générale de la SHLM au mois de juin dernier. Les membres qui veulent les consulter peuvent en faire la demande au local de la SHLM, une copie peut être fournier aussi à ceux et celles qui en feront la demande. De même, lors de cette assemblée, un nouveau nom a été adopté pour notre organisme qui se nommera à l’avenir : «La Société d'histoire de La Prairie de la Magdeleine». Des démarches seront entreprises auprès du gouvernement du Québec afin de faire modifier notre charte en ce sens.

Les postes de président et de vice-président étaient en élection. M. Jean L’Heureux a été réélu au poste de président et Mme Céline Lussier au poste de vice-présidente. Elle remplace Mme Claudette Houde qui avait donné sa démission.

Décès

Nous avons appris récemment le décès de M. Jean-Marie Lamoureux, qui a été maire de la Prairie de 1971 à 1979. On se souviendra que M. Lamoureux avait participé activement à la reconnaissance et au classement du Vieux-La Prairie comme arrondissement historique. C’est aussi grâce à ses efforts que le quartier La Citière a vu le jour.

Décès (suite)

Est décédé M. Armand Belval qui a été pendant de nombreuses années un membre actif de la SHLM, notamment dans le domaine de la généalogie. Nous avons appris aussi le décès de M. Paul Sainte-Marie qui a légué à la SHLM un fonds d’archives (documents et photographies) qui porte son nom. Nous désirons par la présente offrir nos condoléances aux familles qui ont été éprouvées par ces décès.

Fourgon de queue

Le 30 août dernier a eu lieu l’inauguration d’un fourgon de queue installé dans la cour de l’école La Petite Gare située dans le Grand Boisé à La Prairie. Le wagon servira de salle de spectacle et d’exposition et rappellera par sa présence le premier chemin de fer canadien qui faisait le lien entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu au 19e siècle. Il est prévu que la SHLM collaborera à certaines activités qui auront lieu dans le fourgon, notamment dans le domaine patrimonial (expositions, animations).

Journées de la Culture

Les Journées de la Culture auront lieu les 28, 29 et 30 septembre prochain dans tout le Québec. La SHLM participe pour une troisième année consécutive à ces activités. Des visites guidées du Vieux-La Prairie ainsi que de l’exposition sont prévues. De plus, des représentants de la SHLM seront présents afin de mieux faire connaître les différentes activités de notre organisme.

Au jour le jour, mai 2001

Suite à la nouvelle loi sur les fusions municipales, volontaires ou involontaires, nous avons pensé vous présenter un bref historique du système municipal.

C’est le premier juillet 1855 qu’apparaît le régime municipal avec l’entrée en vigueur de la loi prénommée : « L’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada ». Ce régime est basé sur les paroisses et les cantons, c’est-à-dire sur des structures vécues par les citoyens.

L’administration est confiée à un conseil composé des maires dans le cas des conseils de comté et, pour les conseils locaux, à une assemblée composée de sept conseillers élus ou nommés. La loi prévoit aussi que certaines tâches de l’administration seront confiées à des officiers municipaux, particulièrement au secrétaire trésorier. La composition de ces conseils n’a pas évolué beaucoup depuis; cependant les préoccupations ne sont pas les mêmes. L’importance première à cette époque était les voies de communication, les routes, traverses, chemins de fer, ponts, etc.; d’ailleurs le titre de la loi est bien pertinent et indicateur.

Les Conseils de comté avaient la responsabilité d’entretenir une cour de justice, une prison et un bureau d’enregistrement des actes ainsi qu’une voûte à l’épreuve du feu pour la conservation de ces actes.

La loi fut modifiée en 1860 et le Code municipal de la Province de Québec entre en vigueur le 2 novembre 1871. On voit apparaître alors de nouveaux pouvoirs. Les conseils peuvent faire des règlements.

La Loi sur les Cités et villes date de 1903. C’est en fait une refonte de toutes les lois spéciales qui avaient créé les cités et villes avant 1876, une vingtaine environ, et de la Loi de 1876 dite: « Acte des clauses générales des corporations de villes ».

Source: Revue Municipale décembre 1980

Au fil des siècles, l’homme a dû se battre au nom de la liberté. Dans la plupart des guerres, l’enjeu principal était la libération. Que ce soit pour la religion, la liberté d’expression ou tout simplement, la libération d’un peuple

De Moïse, aux chrétiens de Rome, en passant par l’indépendance de l’Écosse ou aux grandes guerres mondiales, des hommes courageux se sont battus pour conserver cette liberté si chère à tous.

Dans cet article, je désire parler d’un Canadien qui fit preuve de courage et de ténacité dans sa lutte pour la liberté. Au cours de recherches généalogiques, j’ai découvert qu’un bon nombre de Canadiens avaient participé à la guerre civile des États-Unis (Guerre de Sécession opposant le Nord et le Sud) qui dura du 12 avril 1861 au 26 mai 1865.

L’enjeu de cette guerre était l’abolition de l’esclavagiste dans le sud des États-Unis. Parmi les Canadiens qui y ont combattu, Jérôme Carto, joignit l’armée américaine en même temps que son frère Jacques, pour assurer la libération des esclaves.

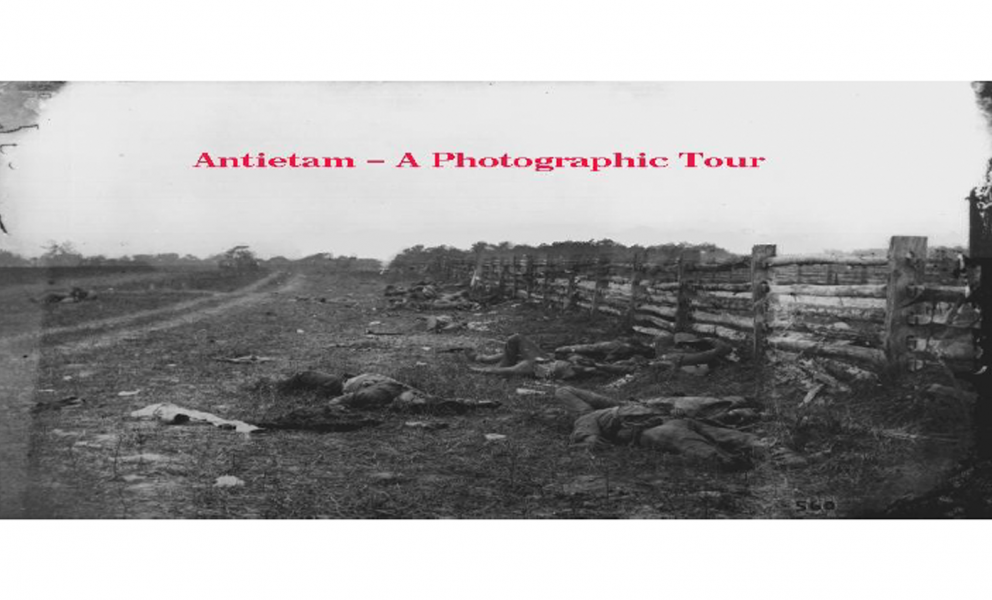

Jérôme Carto est né Émilien Hertaut le 29 décembre 1824, dans la paroisse de St-Joseph de Chambly. Il s’engagea le 16 octobre 1861 à l'âge de 36 ans. Il fut enrôlé dans un régiment d’infanterie à Plattsburgh, New York, à titre de soldat volontaire et ce, pour une période de deux ans. Le 17 septembre 1862, Jérôme fut blessé à une main et perdu 2 doigts à la bataille d’Antiétam dans l’état du Maryland.

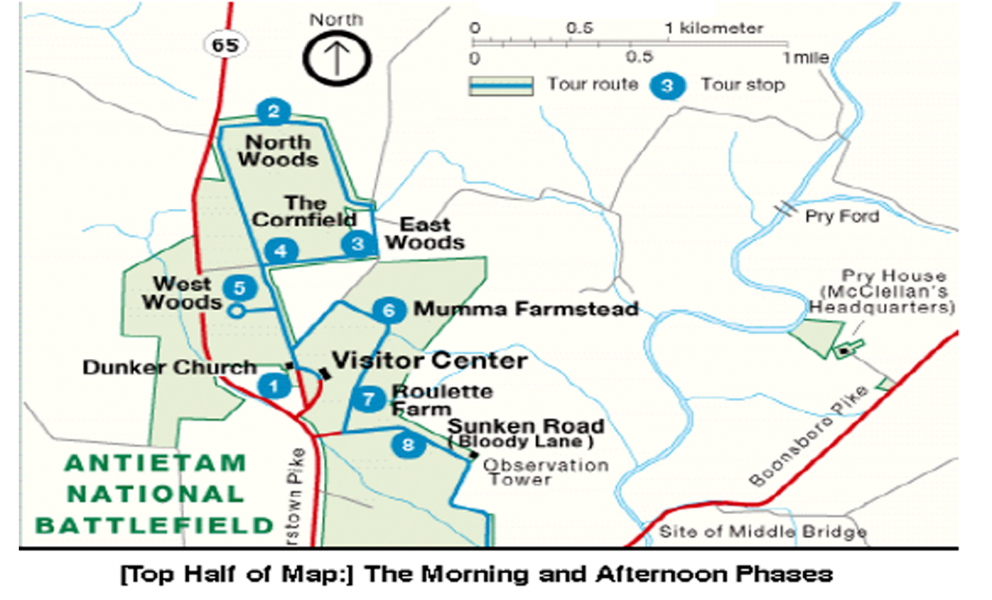

Le 34e régiment d’infanterie de New York, dans lequel Jérôme servait, était dirigé par le colonel A. Suiter. Lors de la journée fatidique du 17 septembre 1862, le 34e régiment se rendit à Frederick city, puis à South Mountain et Antietam, dans l'état du Maryland. Ils ont avancé jusqu’au ruisseau d’Antietam malgré que les hommes étaient épuisés après une marche de 12 jours. Ils se sont battus à West Woods (voir carte jointe).

Le 2e corps, dirigé par le brigadier général John Sedgwick, se porta au secours du 34e. Cet appui au 34e régiment du colonel A. Suiter leur fut presque fatal. Dès que la nouvelle ligne de défense fut brisée, par les rebelles, ceux-ci prirent avantages de la situation. Sedwick donna l’ordre d’attaque. Il reçu une balle et fut blessé sérieusement dans le cou et au poignet. Le 34e régiment échappa de justesse à la destruction. Il changea de cap à un mille et demi plus loin et dû faire face à une autre bataille sanglante. Lors de cette attaque, qui visait à faire rabattre les forces confédérées sur leur flanc droit, le général unioniste John Sedgwick perdu 32 hommes, 109 furent blessés et 9 manquant

Jérôme fut blessé durant cette bataille. (Voir photo d’archives du champ de bataille autre page).

STRUCTURES DE l’ADMINISTRATION MUNICIPALE

L’on retrouve dans les municipalités, comme dans l’entreprise privée, deux niveaux administratifs ou processus distincts intimement liés, à savoir :

a. Le processus décisionnel qui est de la responsabilité du conseil composé du maire et des conseillers élus et représentant la population.

b. Le processus opérationnel qui relève de la direction générale et des directeurs de services.

Le partage des pouvoirs n'est pas toujours facile à délimiter entre les élus et les fonctionnaires. Les élus ayant le pouvoir d'orientation et de décision et les fonctionnaires celui d'application et de gestion quotidienne auprès de la population.

Cette même population à souvent tendance, hélas à mettre à contre-pieds ces deux pouvoirs utilisant l'un et l'autre ou l'un contre l'autre selon ses besoins du moment.

En l’absence d’une politique administrative bien définie, il est essentiel de maintenir une très grande confiance mutuelle entre le Conseil, la direction générale et les directeurs de services. Sans cela l’administration devient « un système de gestion par conflit » dans lequel personne ne trouve d’affinités.

La tâche d’élu n’est pas facile : elle est extrêmement lourde de responsabilités. Aussi l’élu doit-il saisir et comprendre à fond la planification, connaître la capacité financière de sa ville et pouvoir discerner et choisir les priorités. Tout en étant à l’écoute continuelle des contribuables, c’est à dire de ses électeurs, il est nécessaire pour l’élu d’orienter la volonté populaire, par des explications et des informations pertinentes et complètes, vers les priorités qu’une planification sérieusement étudiée, sans partialité et affection laissera ressortir.

Le Conseil a cependant besoin et doit compter sur une direction générale forte et de hauts fonctionnaires qualifiés.

La fonction publique étant comme les racines d’un arbre, elle doit posséder les qualités nécessaires à permettre une croissance harmonieuse et l’épanouissement de la volonté populaire et politique dans les services offerts.

Monsieur Roch Létourneau, directeur général de la Ville de Sherbrooke, compare la fonction publique au moyeu d’une roue. Pour que le mouvement soit doux et régulier, il doit être solide, bien centré et bien aligné.

Les pertes lors de la bataille de West Woods furent considérables dans les deux camps. Aucun des deux camps ne traversa la clôture. Aussi, il est à noter que durant la bataille à Antiétam, les deux armées n'ont pu compter sur des soins médicaux, pour soigner les blessés. La plupart décédèrent sur le champ de bataille. L'aide médicale arriva deux jours après la bataille. Jérôme fut parmi les chanceux qui survécu.

|

Union |

Confédération |

||

|

Troupes engagées |

Nombre de victimes |

Troupes engagées |

Nombre de victimes |

|

5400 |

2200 |

9000 |

1850 |

Après l’attaque, Jérôme fut soigné à l’hôpital général de Frédérick, au Maryland. Le 19 janvier 1863, il reçut un certificat d’invalidité de l’armée des États-Unis. La même année, soit le 25 novembre 1863, il épousa Éléonore Prosper à l’église catholique St-Mary dans le comté de Clinton, dans l’état de New York.

Le 12 janvier 1865, trouvant qu’il n’avait pas assez fait pour la libération du Sud, il s’enrôla de nouveau et cela, malgré la blessure qu’il avait subie. Il demeura dans l’armée jusqu`à la fin de la guerre et survécut.

Jérôme eu neufs enfants entre 1864 et 1878. Après la guerre il travailla comme ingénieur aux États-Unis ou il demeura jusqu’à sa mort le 24 octobre 1902.

Si Émilien Hertaut a changé de nom enjoignant l’armée américaine fort probablement afin de faciliter la prononciation de son nom. Lors de recherches en généalogie, nous retrouvons souvent cette façon de faire et les nouveaux noms sont souvent méconnaissables. Aujourd’hui les descendants d’Émilien (Jérôme Carto) Hertaut, porte le nom de Carto.

En Conclusion, l’histoire nous démontre qu’il n’y pas de frontière quand la liberté est en jeu.

Lors de cette guerre qui dura près de cinq ans, 600,000 soldats et civils y connurent la mort. On compta plus de 5 milliards (de l'époque) de dommage matériel, sans compter le nombre de blessés. Tel fut le prix à payer pour la libération de 4 millions d’esclaves.

À la découverte de nos ancêtres

Si vous désirez partager avec nos lecteurs une histoire sur vos ancêtres, veuillez nous faire parvenir un texte d’une page.

Il nous fera plaisir de la publier dans notre journal mensuel.

Qui sait, peut-être découvrirez-vous des liens de parenté avec nos lecteurs!

In search of our ancestors

If you wish to share with us a story about your ancestors, please provide us with a text (one page maximum).

We will be pleased to publish it in our monthly bulletin.

Who knows, you might discover relatives within our readers.

Urgent, la SHLM est à la recherche d’un trésorier bénévole

Exigences du poste

- Posséder des connaissances comptables nécessaires à la rédaction des états financiers.

- Aimer l’histoire et le bénévolat.

- Connaissance de l’ordinateur et du logiciel «Simple comptable».

Bénévolat dans un milieu agréable.

Soutien administratif pour les affaires courantes.

Où se cache-t-il ce trésor…ier

Chers membres, amis et bénévoles de la Société historique de La Prairie. Presque 30 ans bientôt que la Société a vu le jour. Sans votre contribution, rien de ceci n’aurait été possible. Durant toutes ces années, nous avons pu compter sur vous pour continuer le travail et réaliser les rêves de ceux qui ont contribué avec succès à la création et au maintien de la Société.

Merci encore pour votre continuel support qui nous aide à préserver le passé pour que les générations présentes et futures puissent connaître leur histoire et leurs origines.

Aussi, une pensée chaleureuse pour l’une de nos pionnières, Madame Claudette Houde. Travailleuse acharnée depuis plusieurs années, en plus de siéger au conseil d’administration comme vice-présidente, Mme Houde est présentement en convalescence suite à une chirurgie. Au nom de tout le conseil d’administration, je désire lui souhaiter un prompt rétablissement.

Je profite de cette occasion pour vous inviter à notre brunch annuel qui aura lieu le 3 juin prochain. Vous trouvez dans cette édition toute l’information concernant cette activité. Chaque année, nous sommes heureux de vous rencontrer lors de cette amical brunch dans une ambiance de détente.

Dear members, friends and volunteers of the Société historique de La Prairie de la Magdeleine! Since it was founded nearly 30 years ago, we have been able to count on you to continue the work and develop the drems of those who have contributed to its successful creation and its perpetuation. Without your involvement, none of this would have been possible.

Thank you again for your continuous support in preserving the past, so the present and future generations will benefit and know more about their past and origins.

Also, I would like to express a special thought for one of our esteemed pioneers: Mrs Claudette Houde. A relentless worker who has dedicated a major part of her life to a cause she believed in and serving as one of the two vice-chairmen of the board, Mrs Houde is now recovering from surgery. On behalf of all us, I wish her a best and a prompt recovery.

I take this opportunity to invite you to our annual Brunch that will be held on June 3rd, 2001. You will find the complete information regarding this event further in this edition. We would be happy to meet you in this friendly and relaxed atmosphere.

Jean L’Heureux, président/chairman

Dimanche le 3 juin à midi

Restaurant Au Vieux Fort, 2e étage

120 chemin de Saint-Jean, La Prairie

Coût : $22 par personne (Incluant taxes et services)

Pour information : (450) 659-1393

Amenez vos parents et amis !

N.B. Les billets sont en vente à la Société historique au : 249, rue Sainte-Marie, La Prairie.

Au jour le jour, avril 2001

Dans son volume, Chronologie du Québec, l’historien Jean Provencher pratique des coupes verticales en des points précis de la trame vivante du temps. Nous avons choisi le thème «Culture et Société» pour illustrer brièvement certains événements naturels qui ont marqué la vie quotidienne des résidents de la Nouvelle-France dont ceux de La Prairie, villageois et fermiers.

Dans les années 1689-90, les récoltes sont si mauvaises que la nourriture vient à manquer. Vingt-cinq ans plus tard, 1715-16-17, trois années de sécheresse provoquent une grave disette de blé. Mal nourrie, la population devient vulnérable et subit des épidémies de fièvres malignes et de maladies contagieuses. Suivent quelques années de répit de 1728, des pluies excessives provoquent une invasion de chenilles. Faute de mieux, la population se résigne en 1729 à manger des patates pour la première fois !

Va suivre en 1737 la pauvreté des récoltes qui engendre des famines. Plusieurs se résignent alors à manger les bourgeons des arbres. Heureusement que l’usage du tabac, introduit en 1721, procurera une ‘‘petite douceur’’.

Cette énumération de malheurs dus aux caprices de la température illustre bien à quel point la population comptait sur le blé pour son alimentation. Les pois secs fournissaient une autre source d’aliments sur laquelle on pouvait se rabattre.

Dès 1667, les autorités considèrent que les cheptels de porcs sont suffisants dans la colonie. Cette réserve de viande «sur pattes» permet la salaison pour réserves et la soupe aux pois fournit une alimentation substantielle. Bien plus, le porc s’accommode d’une nourriture toute simple ; il est facile à engraisser et se reproduit généreusement.

On peut se demander si les fermiers de La Prairie sont des vendeurs en temps de crise. Ce sur quoi les textes d’époque nous renseignent, c’est la venue du gouverneur «en armes» à Longueuil en 1717 (sécheresse de 3 ans), les fortifications servant de prétexte à une émeute.

L’historien Jean Hamelin souligne dans son étude économique, le fait que les années de disette dévorent régulièrement les épargnes accumulées durant les années d’abondance.

On peut supposer que les fermiers de La Prairie ont su trouver ce qui manquait à leur alimentation. Dans le fleuve se trouvait une abondante réserve de poissons et le petit gibier circulait dans les bois en toutes saisons.

Ceci n’est pas un récit historique de notre agréable municipalité. C’est l’histoire de tout le monde.

Le temps venu, elle vous souffle à l’oreille, quoi faire pour rendre l’histoire plus agréable et fuir la morosité.

«Lorsque vous sentez des âges l’irréparable outrage

Lorsque vos muscles jouent à l’arthrose

Lorsque la matière grise devient paresseuse et moins vive»

Il ne faut pas se retirer dans une atmosphère solitaire. Une suggestion ! Oui, vous l’adopterez. Lisez et écrivez votre biographie que vous fleurirez de généalogie et que vous donnerez à vos enfants et petits enfants.

Combien de fois n’avons-nous pas demandé : «dis grand-maman, qui c’était oncle Albert ?» «Qui était tante Zéphirine ?».

Dans une biographie on raconte ses amours, les faits et gestes de nos enfants, naissance, anniversaire, etc, des faits historiques de notre ville, les politiques de notre pays. Chaque fois que vous feuilletterez un registre ou des papiers défraîchis, ayant subi l’usure du temps vous aurez l’impression de traverser des siècles d’histoire.

Nous aimons tous découvrir chez nos ancêtres, leurs aspirations, leurs espoirs. Racontez vos rêves d’hier et de demain. Vous serez surpris de découvrir chez vous des talents cachés.

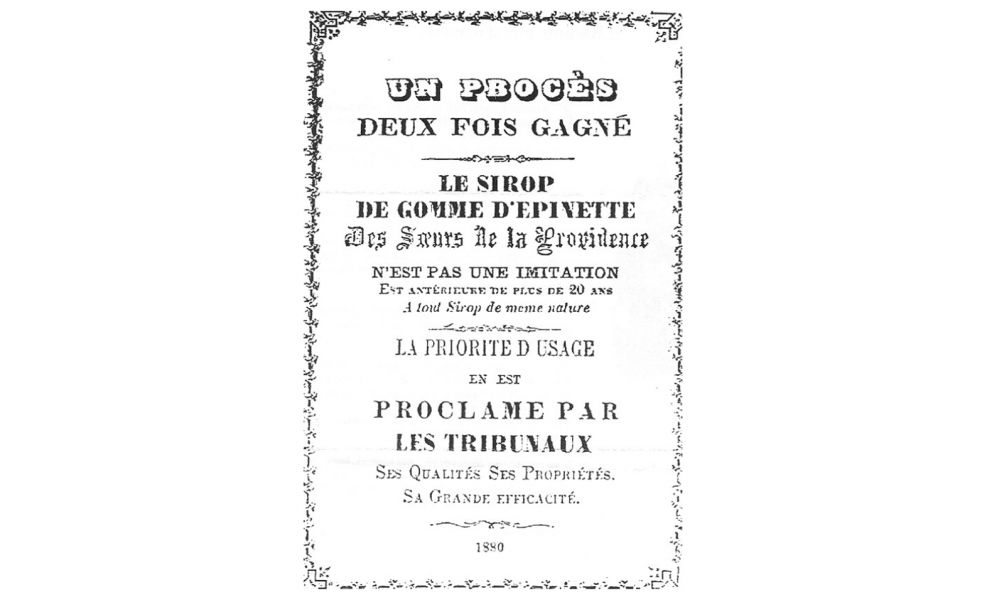

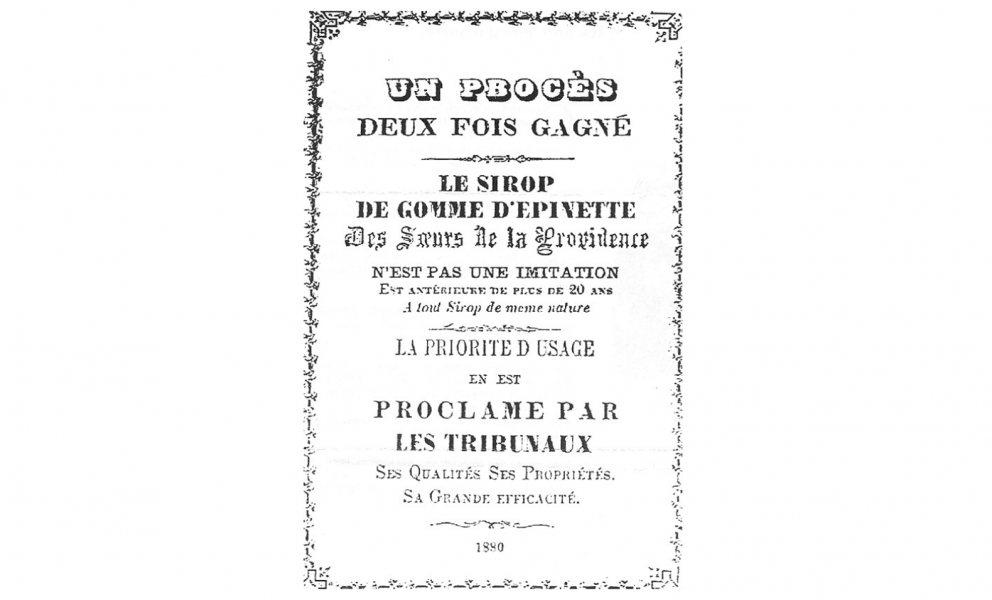

Les fouilles archéologiques de l’année dernière ont permis de mettre au jour de nombreux objets de notre histoire. Parmi ceux-ci, on retrouve un fragment d’une bouteille avec une inscription mentionnant un sirop de gomme d’épinette produit par les Sœurs de la Providence. Rappelons que les premières sœurs de la communauté fondée par mère Émilie Gamelin sont arrivées à La Prairie lors du grand feu de 1846. Elles résidèrent un certain temps dans une maison privée avant de s’installer dans leur bâtiment qui était situé au même endroit où on retrouve aujourd’hui la résidence La Belle Époque.

Pour financer leurs œuvres, les Sœurs de la Providence s’adonnaient à de nombreux travaux, notamment la couture, les tricots, les ouvrages en cire, la fabrication de tapis de chiffons, etc. De plus, elles produisaient un sirop de gomme d’épinette reconnu comme ayant des vertus curatives éprouvées. Or, voilà qu’en 1880, un pamphlet dénonçant la campagne menée contre le fameux sirop. L’auteur s’attaque aux rumeurs voulant que la vente du sirop soit illégale. Son écrit sert à démontrer le contraire et avance même que les Sœurs de la Providence ont gagné deux fois le procès qui leur a été intenté. Une copie de ce pamphlet se trouve dans le fonds Élysée Choquet de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine. Il est intitulé : Un procès (sic) deux fois gagné (voir l’illustration). Malheureusement, nous ne connaissons pas l’identité de l’auteur qui s’est contenté de signer «un citoyen». De même, l’auteur anonyme n’identifie pas précisément les instigateurs de cette campagne, se contentant de dénoncer ceux qu’il identifie comme les «antagonistes puissants et audacieux». Il en fait même un combat entre «le fanatisme puisant allié à l’impiété» contre les «pauvres religieuses». Il n’est pas difficile cependant d’identifier les producteurs de la marque concurrente, le sirop Grey, ceux-là mêmes qui ont intenté la poursuite, d’être au cœur de cette affaire.

La campagne contre la vente du sirop des sœurs a eu un certain succès au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes si on en croit la pamphlétaire. On visitait systématiquement les différents commerces (épiceries, librairies, détaillants) qui vendaient le sirop afin de les mettre en garde contre l’illégalité de la vente du sirop des sœurs. Parmi les différents arguments avancés, on affirmait que la fabrication et la vente du sirop créaient une compétition déloyale aux pharmaciens. Il faut comprendre que les Sœurs de la Providence s’occupaient d’œuvres charitables et que souvent elles distribuaient gratuitement leurs produits aux plus nécessiteux. Il faut voir là une des raisons principales de cette action d’envergure qui était probablement menée par des fabricants du sirop Grey et de leurs détaillants, identifiés par le pamphlétaire comme les «forts Capitalistes, les Grands propriétaires et presque tout le haut commerce de la pharmacie». Les commerçants des États-Unis semblent toutefois avoir été insensibles à cette propagande. On constate donc que le réseau de distribution du sirop des sœurs couvrait un vaste territoire. La poursuite en justice ayant échoué, on peut comprendre la «guerre commerciale» menée par le concurrent.

Dans son argumentation, l’auteur du pamphlet démontre les bienfaits apportés par l’action gratuite des Sœurs de la Providence permettant d’éviter aux méchants capitalistes la taxe des pauvres telle qu’on la connaissait à cette époque en Angleterre. Il évalue même à 24 000, 00 $ ce que les sœurs sauvent annuellement au gouvernement de la province par les soins aux aliénés qu’elles dispensent gratuitement. De plus, le total de leurs œuvres gratuites est évalué au-delà de 160 000,00 $, ce qui pour l’époque constitue une somme fort appréciable. L’auteur va même jusqu’à donner le détail de toutes les œuvres gratuites des sœurs. On y apprend entre autres que l’enseignement aux enfants pauvres pendant une année est évaluée à 10,00 $ par enfant, un repas à 20 cents, une visite à domicile aux malades 25 cents, le logement des malades incluant la nourriture et les soins à 20,00 $ par année, etc. Cela démontre bien l’importance qu’avaient les communautés religieuses avant l’arrivée de l’État-providence.

Après avoir mis en lumière l’action bienfaitrice des Sœurs de la Providence, l’auteur du pamphlet s’attarde au procès intenté par les fabricants du sirop Grey. Parmi les arguments avancés par les poursuivants, il y avait la priorité d’usage. Or, le procès a clairement démontré que la fabrication du sirop de gomme d’épinette des sœurs était antérieure d’au moins 29 ans à celui de Grey. La communauté avait acquis la recette de la Sœur Frigon de l’Hôtel-Dieu de Montréal dès 1830, tandis que la recette du sirop de Grey avait été composée en 1859 seulement. Le sirop des sœurs n’était donc pas une copie. Tant par le goût, la couleur et la composition, le sirop des Sœurs de la Providence était distinct du sirop de Grey. En effet, le produit des sœurs était un sirop composé, soit fait de gommes d’épinette de plusieurs sortes ; tandis que celui de Grey était fabriqué avec de la gomme d’épinette rouge seulement.

Les poursuivants alléguaient aussi que la marque de commerce du sirop des sœurs copiait celle de Grey. Encore une fois, les avocats de la défense purent démontrer facilement le contraire. Aussi bien le nom que l’étiquette, la bouteille, le cachet et l’enveloppe qui emballait la bouteille étaient différents de celui du poursuivant. Après un jugement favorable de la Cour supérieure du Bas-Canada donnant raison aux sœurs, les poursuivants ont porté la cause devant le tribunal d’Appel pour être déboutés encore une fois. Les auteurs de la campagne de dénigrement faisaient valoir que les sœurs avaient perdu leur cause devant le Conseil privé de Londres (lequel était le plus haut tribunal d’appel du Canada jusqu’en 1949). Toutefois, cette dernière allégation s’est avérée fausse par la suite, aucune démarche n’ayant été entreprise auprès de cette instance.

Le seul point faible de la défense était que la charte constituant la communauté des Sœurs de la Providence ne permettait pas légalement aux religieuses de faire du commerce. Celles-ci ne purent ainsi poursuivre le fabricant du sirop Grey pour les dommages encourus. Toutefois, la Législature québécoise adopta une loi au mois de septembre 1876 qui conféra tous les pouvoirs nécessaires aux sœurs afin qu’elles puissent poursuivre la vente et la fabrication de leur médicament contre la toux.

Ainsi, un simple fragment de bouteille exhumé lors d’une fouille archéologique nous a incité à plonger dans notre passé pour découvrir une époque révolue où les communautés religieuses assumaient un rôle social très important. Il met aussi en lumière un moment de notre histoire où l’entreprise privée contestait certains aspects de ce rôle. On pourrait faire un rapprochement avec l’actuel débat entourant la privatisation des soins de santé.

La population de La Prairie fournissait des domestiques salariés aux missions de l’Outaouais et des «congés de traite» permettaient également aux fermiers de revenir à la maison avec une intéressante somme d’argent.

La Seigneurie de La Prairie a connu au 18e siècle une croissance démographique qui se situait à 200% de la croissance canadienne. Il devait y avoir plusieurs bonnes raisons d’y vivre !

Mentionnons en terminant certains autres événements naturels que la population de La Prairie a vécus :

- En 1733, à l’automne, un tremblement de terre secoue la Nouvelle-France pendant 40 jours.

- En 1728, les sauterelles pullulent dans les champs et dévastent les récoltes.

- La comète de Halley passe dans le ciel de Montréal le 1er avril 1758.

Sources :

Provencher, Jean, Chronologie du Québec, 1534-1995, Les Éditions du Boréal, 1991, 361 pages.

Hamelin, Jean, Économie et société en Nouvelle-France, Presses de l’université de Laval, 137 pages.

Le 18 avril à 20h00 au local de la Société

Conférencier : Alain Tremblay, directeur de l’éco-musée de l’au-delà.

Sujet : L’avenir de nos cimetières

Acquisition majeure en généalogie

La bibliothèque de la Société historique de La Prairie de la Magdeleine vient de s’enrichir de la collection «Drouin-Femmes».

Il s’agit d’une collection très utile aux chercheurs en généalogie qui, auparavant devaient se déplacer jusqu’à Longueuil pour bénéficier de ces informations.

D’ici l’an 2002, nous aurons aussi la collection «Drouin-Hommes».

Mille fois merci à la Ville de La Prairie et à la bibliothèque municipale pour leur collaboration et leur immense générosité dans l’obtention de cette collection.

Par Raymond et Lucette Monette

Brunch annuel

Encore cette année, la Société historique de La Prairie de la Magdeleine organise un brunch. Cette activité aura lieu le 3 juin 2001 au Vieux Fort, 120 chemin Saint-Jean à La Prairie.

Inscrivez dès maintenant cette date à votre agenda. Dans notre prochaine parution en mai, nous vous aviserons du coût et de l’heure.

Nous espérons que vous serez nombreux. Il nous fait toujours plaisir de passer d’agréables moments en compagnie des membres de la SHLM.

Au plaisir et à bientôt

Jean L’Heureux, président

- Des informations plus détaillées sur notre brunch annuel

- Un bilan de l’activité : «Dialogue avec l’histoire» par Charles Beaudry