Au jour le jour, décembre 2002

Propos recueillis par Laurent Houde (277)

NDLR – M. Poupart, âgé de 97 ans, est le doyen de la SHLM.

En 1921, à l’âge de 16 ans, j’étais finissant dans la classe du frère Damase à l’Académie Saint-Joseph de La Prairie.

En plus de nous enseigner les matières scolaires de base, le frère nous initiait par des méthodes actives aux réalités économiques que nous allions bientôt affronter.

Dans le local de la classe il avait aménagé, entre autres, un espace simulant une entreprise commerciale. On y trouvait, par exemple, un comptoir de vente où dans des jeux de rôle on était tantôt commis, client, secrétaire, comptable, etc…

Le frère Damase nous mettait aussi au courant de types d’organisations économiques existantes. C’est dans ce contexte qu’il nous fit part de l’existence des caisses populaires Desjardins, de leurs objectifs et modes d’organisation.

Mes études terminées, je devins employé de bureau chez Jean-Baptiste Doré et fils, manufacturier de machines aratoires opérant au coin des rues Saint- Ignace et Saint-Louis.

Dès le début de 1922, l’occasion se présenta pour moi d’aller travailler à l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne, attenante à ce qui est devenu aujourd’hui l’école Jean-de-la-Mennais. Je retrouvai là comme sous-directeur le frère François qui m’avait enseigné en troisième année.

Comme on avait besoin d’un linotypiste, on entreprit de me former à cet effet et j’exerçai là ce métier jusqu’à 1926. Dans le cadre de mon travail j’eus l’occasion de faire la composition typographique du manuel de mathématiques publié par les Frères. Il s’agissait d’une tâche exigeant beaucoup d’attention et de précision car, à la différence d’un texte ordinaire où on aligne des mots, il faut dans ce cas organiser la composition dans l’espace de nombreux signes graphiques.

Au terme de mon séjour à l’imprimerie, je possédais bien mon métier de typographe. En 1926, j’entrais au journal Le progrès du Saguenay, à Chicoutimi pour y exercer mon métier. À cet endroit, je joignis les rangs de l’ACJC (Association canadienne de la jeunesse catholique).

À l’occasion d’une réunion de l’association, je parlai à l’aumônier de ces caisses populaires dont le frère nous avait expliqué la philosophie et le fonctionnement. On en discuta dans le groupe. L’un de nos membres, le jeune notaire Harvey, connaissait le mouvement. Pourquoi ne pas fonder une de ces caisses à Chicoutimi?

Le notaire fut chargé de faire venir la documentation pour nous permettre d’étudier l’idée plus à fond. Il s’ensuivit une demande d’incorporation et la fondation, en 1928, de la caisse populaire de la paroisse de la cathédrale de Chicoutimi.

Quand le frère Damase avait fait son exposé sur les caisses populaires à ses jeunes élèves, en 1921, ces institutions coopératives financières n’existaient que dans la région de Québec.

Il était un homme renseigné, aux visions d’avenir, doté d’un grand sens pratique. Réaliste dans la formation qu’il nous donnait pour affronter la vie, il savait aussi semer dans nos jeunes esprits les idées qui nous permettraient de progresser collectivement.

Vestiges de notre passé agricole, les anciennes dépendances agricoles nous renseignent abondamment sur le mode de vie de nos ancêtres en milieu rural : les cultures, le cheptel, les outils, le mode de cuisson et de conservation de la nourriture, le chauffage, les matériaux, les moyens de transport, etc. Voici la description des principaux bâtiments que l’on retrouvait jadis sur les terres.

La grange-étable. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la grange et l’étable étaient deux bâtiments de bois avec un toit recouvert de chaume ou d’écorce. Souvent de mêmes dimensions (autour de 30 pi de larg. X 25 pi. de prof.), le premier servant à entreposer les récoltes, les outils, et le second de refuge pour les animaux durant l’hiver. Après la Conquête, ces deux bâtiments ont été réunis en un seul, la grange-étable, étant toujours un bâtiment de bois mais de dimension supérieure (autour de 60 pi de long X 26 pi. de large), avec un toit de tôle ou de planches de bois. Comme tous les animaux doivent y vivre en période de froidure, les murs sont calfeutrés et le bâtiment bien aéré. Avec l’augmentation progressive du cheptel, le fermier ajoutera autour de l’étable, un poulailler, une bergerie, un clapier et une porcherie.

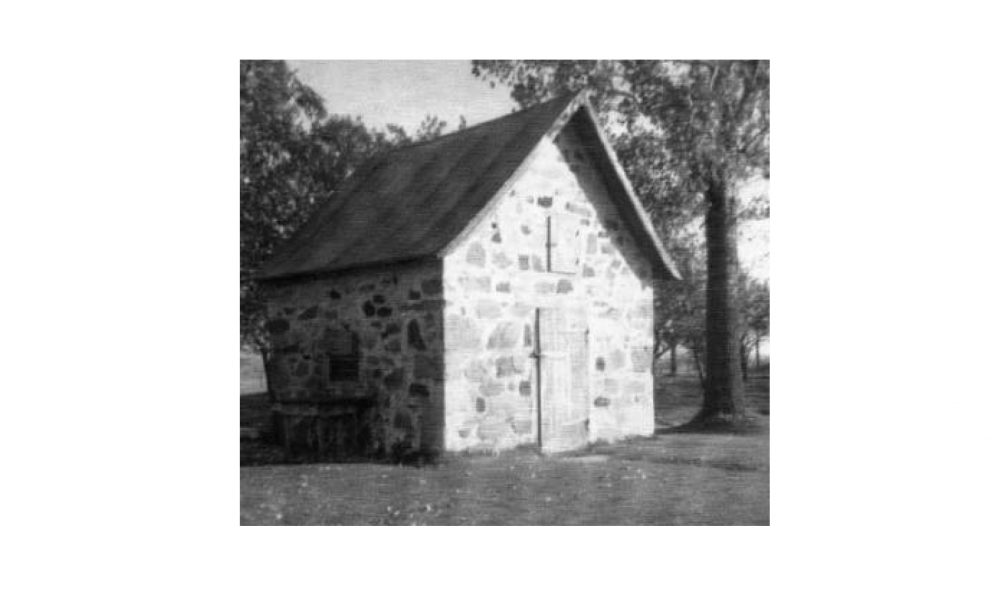

Le caveau. Comme beaucoup de maisons de cette époque ne possédaient pas de cave fonctionnelle, plusieurs agriculteurs jugèrent essentiel de se construire un petit caveau qui servait à l’entreposage des fruits et légumes pour l’hiver. Le caveau se présentait sous forme d’une voûte ou d’un carré, sans fenêtre, avec un toit voûté ou en pente. Ses murs épais et courts, entourés à l’extérieur de terre compactée, étaient en pierre des champs. Ainsi, le caveau se retrouvait parfaitement isolé et conservait sa fraîcheur même en été; ce qui permettait à l’agriculteur d’y conserver ses produits laitiers. Le toit était de pierre ou de bardeaux de bois et le plancher en terre battue. Le plancher du caveau était compartimenté selon les besoins : un compartiment pour les patates, un autre pour les navets, un autre pour les carottes recouvertes de paille. Les compartiments à légumes n’étaient jamais en contact direct avec la terre humide : de préférence, on les plaçait sur des planches. Au plafond, on suspendait des gerbes de légumes tête en bas : les oignons, les choux, les épis de blé d’inde. Sur les murs, des étagères sur lesquelles on plaçait des contenants de grès remplis de confitures de fruits ou de marinades. Dans les coins, se retrouvaient le baril plein de pommes enveloppées dans de la tourbe ou du papier journal, le tonneau rempli de lard salé et la jarre de crème. Dans les fermes où la production de lait était modérée, le caveau servait aussi de laiterie.

Le hangar à bois. Au XVIIIe siècle, le bois de chauffage était cordé dans un petit appentis, un abri en bois, fermé sur trois côtés seulement, avec un toit en pente. Au XIXe siècle, le hangar à bois est une construction plus spacieuse, avec des murs mi-ouverts, souvent adossée à un autre bâtiment.

Le puits d’eau. Pour le construire, on devait souvent creuser un trou d’un diamètre de deux à quatre pieds, jusqu’à parfois douze pieds de profondeur afin d’atteindre la source d’eau. Une fois la cavité creusée, on construisait un rebord circulaire ou carré autour, la margelle, faite de pierre ou de bois (du cèdre ou du sapin). Elle se complétait par un toit ou un couvercle de bois afin de protéger le puits des impuretés de l’environnement. Un mécanisme de levier, composé d’une longue perche, la brimbale, appuyée au centre d’un poteau en forme d’un Y, permettait de faire descendre une corde ou une chaîne au bout de laquelle un seau récupérait l’eau. Comme cette eau restait toujours fraîche, certains y immergeaient leurs produits laitiers en temps chaud.

Le four à pain. Il côtoyait la maison de près car on l’utilisait quotidiennement pour cuire le pain. Toutefois, certains fours étaient intérieurs, encastrés au foyer de la maison. Plutôt profonde, la voûte du four extérieur avait des parois d’argile ou de briques. Son ouverture, la gueule du four, se refermait par deux portes en fonte. Cette voûte reposait sur une couche de pierres plates, montée sur une base de bois ou pierrotée. À l’intérieur, le plancher de la voûte, la sole, était plat. On y enfournait le pain grâce à une pelle de bois, à long manche. Généralement, un toit à deux versants ou en pente, protégeait l’ensemble des intempéries.

L’écurie. Au XIXe siècle, il est bien vu de posséder un ou deux chevaux, signe extérieur de prospérité et d’aisance. Plusieurs habitants font l’acquisition de chevaux nécessaires à leurs nombreux déplacements et travaux agricoles. Ils se construisent une petite écurie de bois pour y loger leurs bêtes.

La remise. Indépendante ou attenante à un autre bâtiment, la remise servira à y ranger les instruments aratoires, les outils, ainsi que la charrette et le traîneau.

La laiterie. Plus grande que le caveau, la laiterie possède des murs épais en pierre des champs, un plancher de bois et un toit en bardeau. Annexée à la maison ou indépendante, elle était toujours de forme carrée ou rectangulaire, à peine fenêtrée, avec un toit en pente. Son intérieur, toujours très propre, est constitué de tablettes pleines de pots de lait et de crème, de tinettes de beurre. À la fin de l’hiver, certains y entassaient de la glace afin d’augmenter son efficacité. Mais pour qu’un fermier décide de se construire une laiterie, c’est que sa production de lait est devenue assez importante.

La cuisine d’été. Dès 1830, plusieurs habitants ont ajouté cette petite construction de bois, sans solage, attenante à leur maison. Dotée d’un poêle à deux ponts, on y cuisinait les repas estivaux. La grande maison restait donc fraîche et propre, n’étant point chauffée. La cuisine d’été servait également aux travaux de lessive, du foulage de l’étoffe et de la fabrication du savon. En hiver, elle servait d’entrepôt pour les denrées alimentaires. Tous ces bâtiments formaient un complexe d’habitation, pour humains et animaux, permettant à l’habitant d’assurer sa survie et son confort, de produire à plus grande échelle et de conserver efficacement les surplus agricoles pour la vente.

Réf :

- ENCYCLOPÉDIE DE LA MAISON QUÉBÉCOISE, M. Lessard, H. Marquis, Éd. de L’homme, p.78 à 89, 250 à 265, 561, 625, 653.

- HABITATION RURALE AU QUÉBEC, J.-C. Dupont, éd. Hurtubise HMH, p. 67 à 93.

- À LA FAÇON DU TEMPS PRÉSENT, P.-L. Martin, éd. Les Presses de l’Université Laval, p.223 à 225.

Un extrait de Histoire de la seigneurie de Lauzon, par J. Edmond ROY, vol. IV, p. 190, cité dans Bulletin des Recherches historiques, 1924, pp. 47 et 48.

« L’hiver du Canada est tellement rigoureux qu’il semble à prime abord qu’il devrait resserrer et paralyser toutes les facultés actives de l’intelligence. Au lieu de fouetter le sang ne devrait-il pas au contraire l’engourdir? Cependant, contre les inconvénients de cette ennuyeuse saison le Canadien avait trouvé un antidote salutaire, c’était de se livrer aux plaisirs, à la danse (sic), aux festins.

Le temps des fêtes commençait à la messe de minuit, au réveillon de Noël pour ne se terminer qu’à la veille du samedi des Cendres.

Dans la nuit de Noël, à l’heure où les morts se lèvent de leurs sépulcres et viennent s’agenouiller autour de la croix du cimetière et qu’un prêtre – le dernier curé de la paroisse – en surplis et en étole, leur dit la messe, alors que les montagnes s’entrouvrent et laissent entrevoir les trésors enfouis dans leurs flancs, alors que les animaux parlent dans les granges et se disent la bonne nouvelle, voyez dans tous les villages les maisons s’illuminer comme par enchantement.

C’est le commencement de la grande semaine qui se terminera par le jour de l’an. On ne dit pas le premier de l’an mais le jour de l’an, parce que ce jour-là à lui seul vaut toute l’année.

La veille, à la tombée de la nuit, les jeunes gens se sont réunis. Armés de longs bâtons et de sacs profonds, ils vont de porte en porte chanter la guignolée :

Bonjour le maître et la maîtresse

Et tous les gens de la maison

Nous avons fait une promesse

De venir vous voir une fois l’an…

Ils battent la mesure avec leurs bâtons, et dans leurs sacs, ils recueillent la chignée, c’est-à-dire l’échine d’un porc frais, que l’on destine aux pauvres, car il faut bien, eux aussi, qu’ils aient leur part de joie au jour de l’an.

Longtemps d’avance, on a eu soin de dire aux enfants de ne pas pleurer, de ne point se quereller, mais d’être bons et obéissants. Ceux qui pleurent au jour de l’an ont les yeux rouges toute l’année. Aussi voyez comment ils sont graves, le matin, bien avant l’aube, lorsque tous ensemble, les plus âgés en tête, ils vont dans la grande chambre demander la bénédiction des vieux parents. Et comme les étrennes pleuvent de toutes parts.

Ce jour-là tout le monde se visite et s’embrasse. Les ennemis se réconcilient et chacun en se serrant la main dit : Je vous la souhaite bonne et heureuse et le Paradis à la fin de vos jours.

Nous avons parlé de la table frugale de nos ancêtres, mais pour le temps des fêtes, on interrompt d’une façon éclatante le perpétuel ordinaire. La femme, et par ce mot il faut entendre la maîtresse de la maison, cuisine pendant toute la semaine. Il n’y en a pas comme elle pour mettre la main à la pâte.

Les longues tables se dressent, toutes couvertes de nappes ou de beaux draps blancs, et quelle hécatombe de pâtes, de tourtières, de ragoûts de toutes sortes, sans parler des jambons roses, dont la couenne enlevée a été remplacée par un damier de clous de girofle artistement piqués. L’habitant aime à ce que sa table ploie sous l’abondance des mets.

Le petit verre de rhum de la Jamaïque circule de main en main et les pipes s’allument.

Nos ancêtres avaient pour habitude, même aux moindres réunions de chanter à leurs dîners et soupers; les hommes et les femmes alternaient. On peut juger si au temps des fêtes les plus chanteux du village s’en donnaient.

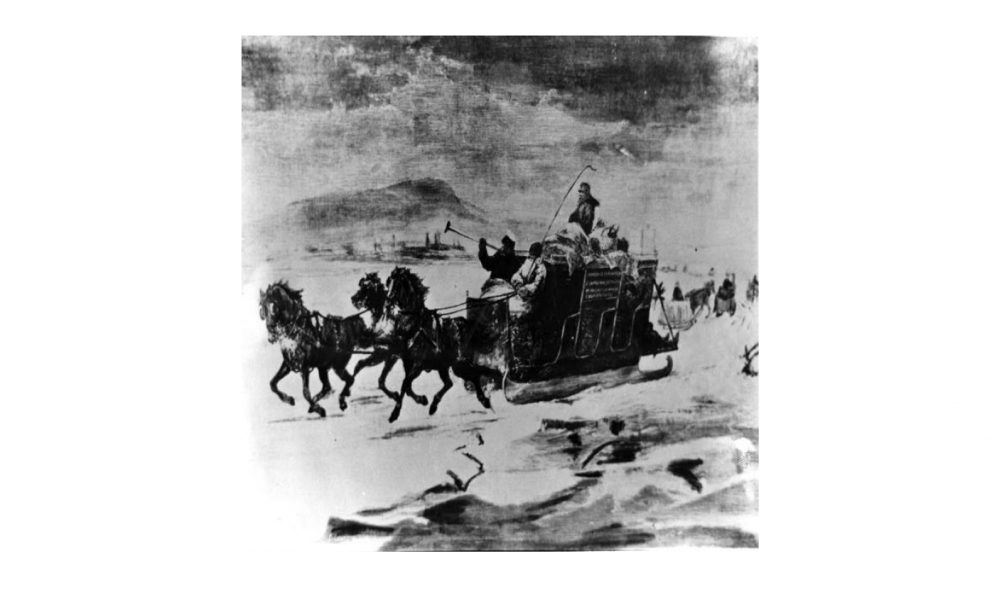

Dans les derniers jours qui précédaient le carême et que l’on appelle plus spécialement encore le carnaval ou les jours gras, les chevaux s’attellent, les carrioles glissent sur la neige et l’on va par bande festoyer gaiement chez les parents et les amis. Les violoneux battent la mesure de leurs talons, l’archette grinche et chacun choisit sa compagnie. En avant, la danse, c’est la gigue, c’est le cotillon, qui font tourner les couples endiablés. Bientôt les montagnards écossais passionnés pour la danse comme les Canadiens, introduiront le scotch reel et la hornpipe.

Quelquefois des masques affublés de grossières défroques, feront irruption au milieu du bal : ce sont les mardis gras, et chacun leur fera la politesse, tout en essayant de découvrir qui ils sont, car souvent le diable s’est présenté ainsi déguisé chez des braves gens qui avaient entamé une gigue sur les premières heures du carême.

Les premiers voyageurs anglais qui visitèrent le Canada, gens mornes et taciturnes qui traînaient avec eux partout où ils allaient les tristes ennuis de leur climat brumeux, ne pouvaient comprendre cette gaieté du paysan canadien toujours exubérante, hachée de rires sonores.

Hélas un temps viendra ou cette belle gaieté disparaîtra. Le Canadien, imprévoyant comme le sauvage qui coupait l’arbre pour avoir des fruits, pour avoir voulu trop fricoter, perdra comme le savetier de la fâble (sic) ses chansons et son somme mais ce ne sera pas pour les mêmes raisons.

Les mauvaises années se succèderont, les terres fatiguées rendront moins. La mollesse et le luxe, en donnant la main aux aubergistes du coin de la route à Dumais, crayonneront d’un trait noir et lugubre ces images d’abondance rurale et de copieux bonheur que nous avons essayé de tracer.

« Un jour, il y a bien longtemps de cela, il y avait élection à Montréal.

Le meneur en chef du candidat anti-canadien était le distillateur Molson, le même qui s’était vanté de pouvoir se faire suivre par tous les Canadiens “avec un torchon trempé dans le whisky”.

Lui et les siens se mirent en tête d’empêcher les nôtres d’entrer dans certain poll. La nouvelle parvint aux oreilles de M. Benoit Bastien, l’entrepreneur bien connu de cette ville, et du brave Marcotte.

Tous deux se portèrent vers le poll, tombèrent à bras raccourcis sur les Britons et mirent le poll sous leur protectorat.

La “troupe anglaise”, comme on disait, fut appelée par Molson et priée de déloger les deux Canadiens : mais les militaires restèrent neutres, contemplant avec une admiration très visible, le désarroi infligé par nos deux Canadiens à une centaine de fanatiques. »

Pierre Voyer, Bulletin des Recherches historiques, 1924, p. 48.

Moyen de transport durant la saison hivernale

Le conseil d’administration et le personnel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine vous offrent leurs meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes de Noël. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité.

Cette période de festivités permet de se rassembler et de profiter de nos parents et amis. Quant à nous, nous ferons relâche pour deux semaines. L’année qui se termine a été, comme toujours, très occupée. Que ce soit la saison touristique ou les activités telles que la Saint-Jean-Baptiste et la Journée de la culture, nous avons démontré autant d’enthousiasme que les 30 années précédentes. Nous continuerons, et cela grâce à vous chers membres qui appuient votre société avec loyauté année après année.

Je profite de cette période pour remercier les élus et la fonction publique municipale pour la vigilance dont ils font preuve à l’endroit du patrimoine de notre ville. Peu de villes ont cette qualité de prudence et d’intérêt envers le patrimoine. Les députés Serge Geoffrion et Jacques Saada, dans les limites de leur juridiction, ont concrètement appuyé la SHLM.

Amitié, remerciements, Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous et à l’an 2003.

Jean L’HEUREUX (179)

La prochaine conférence

21 janvier 2003 à 20h00.

247, rue Sainte-Marie (étage)

Comment retracer ses origines amérindiennes.

Conférencier : M. Réjean CHAUVETTE, qui a écrit un livre à cet effet.

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l’adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Hélène Doth, La Prairie (434)

Linda Therkelsen, Minneapolis, É.-U. (435)

Solange Guérin, Brossard (436)

Gérald Quintal, Richelieu (437)

Erratum

Dans notre bulletin du mois d’octobre 2002, à la page 2, le coût des cartes postales aurait dû se lire 2.00$ au lieu de 2.50$.

Période des fêtes

Veuillez prendre note que la SHLM sera fermée du 20 décembre 2002 au 6 janvier 2003 inclusivement. Nous reprendrons nos activités le 7 janvier 2003.

Comités de travail

Dans notre dernier numéro, nous vous mentionnions que la SHLM préparait son plan d’action pour l’année qui vient. Les membres du conseil sont à revoir les tâches des différents comités afin d’assurer un suivi à ces nombreux champs d’activités. Les comités qui ont été ciblés sont :

1. la généalogie

2. les projets éducatifs

3. les archives

4. le milieu commercial (marketing)

5. l’informatique

6. le tourisme

7. la bibliothèque

8. les activités sociales

9. le comité de mise en valeur du Vieux la Prairie

10. le bulletin « Au jour le jour »

D’ici la fin janvier, nous devrions être en mesure de vous fournir les différents éléments de chaque rubrique et qui en sera le responsable.

Si vous avez un intérêt à participer dans un de ces champs d’activités et désirez plus d’information avant de prendre une décision, n’hésitez pas à nous téléphoner au 659-1393. Merci!

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Laurent Houde (277); Odette Lemerise (408); Jean L’Heureux (179)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, novembre 2002

Lors de la guerre de l'indépendance américaine, entre 1776 et 1783, plus de 5000 soldats allemands vinrent sur le nouveau continent pour donner un coup de main à l'empire britannique dans sa quête pour sauver sa colonie qui deviendra plus tard les États-Unis d'Amérique.

Ces Allemands faisaient partie d'un contingent qui avait été loué par le roi d'Angleterre, Georges III, qui était aussi prince du Hanovre. Les troupes allemandes, qui formaient 12 régiments, étaient commandées par le baron Friedrich A. Riedesel Grâce au Baron et à sa famille, le 25 décembre 1871 fut illuminé, à Sorel, par un arbre de Noël décoré selon la tradition allemande. Cet arbre fut le premier du genre enregistré au Canada.. L'un de ces régiments fut connu sous le nom de « Chasseurs de Hesse-Hanau ». Un détachement de ce régiment fut cantonné à La Prairie durant toute la durée de la guerre. Comme le roi d'Angleterre ne voulait pas renoncer à ses colonies et que le gouvernement britannique ne voulait pas envoyer de soldats, le roi fit appel à l'Allemagne pour l'aider à mater la rébellion en Amérique.

Les chasseurs de Hesse-Hanau, comme ceux des différentes principautés qui ont participé à la guerre de l'Indépendance américaine, furent recrutés dans les forêts allemandes.

Après plus de 7 années de guerre, l'Angleterre perdit sa colonie. Lorsque l'ordre fut donné pour le retour en Allemagne, nombreux sont ceux qui ont décidé de faire souche au pays et y prendre épouse. Leurs noms subirent des transformations incroyables. Ces Allemands contribuèrent à l'essor de notre pays. Au total, 2400 d'entre eux décidèrent de rester.

Dans son livre « Les mercenaires allemands au Québec », Jean-Pierre Wilhelmy nous raconte l'histoire de ces hommes, ancêtres de plusieurs familles allemandes au Québec, dont les Weissenstein, Wihlelmi, Inkel, Fyfe, Faust/Fost, Reichenbach/Requepas, etc.

Charles-Christophe Weisenthein était l'un de ses soldats, aussi connus sous le nom de mercenaires, qui s'établit à La Prairie à la fin du conflit. Il était originaire de « Bicho-Thein », Hanau, près de Francfort en Allemagne. Il fut licencié de l'armée en 1783 et décida de demeurer au Bas-Canada. Il s'installa à Saint-Philippe.

Il épousa Marie-Angélique Riel, fille de Jean-Baptiste et d'Angélique Baillargeon, le 7 février 1785. Le 24 décembre 1789, par l'entremise de son ancien adjudant, il fit une demande de terre, comme 317 autres de ses compatriotes.

De son union avec Marie-Angélique naquirent 10 enfants tous baptisés à Saint-Philippe. Après son mariage, Charles y passa le reste de sa vie. Il y mourut le 10 août 1832 à l'âge de 71 ans, victime de l'épidémie de choléra qui faisait rage au Pays.

Parmi ses enfants, l'une des filles, Marie-Clotilde, épousa Louis Sanguinet le 9 janvier 1821 à St-Philippe. Celui-ci était écuyer et seigneur de La Salle. À leur mariage, les témoins étaient deux neveux de Louis, soit Ambroise et Charles, tristement célèbres pour avoir été pendus en 1839. Ils étaient parmi les patriotes de la Rébellion de 1837.

Dans son édition du cahier souvenir publié en 2000 par Le Reflet, on rapporte en page 79 la capture en 1930 dans le fleuve d'un magnifique esturgeon de 54 lbs (22,5 kg).

Un résidant de La Prairie, M. Marcel Bleau, a sorti de ses archives familiales une photo d'une pièce de poids supérieur.

C'est le 22 septembre 1927 que son grand-père, M. Médéric Bleau, et M. Hector Lamarre, tous deux de La Prairie, ont effectué leur prise de 108 lbs (44,9 kg). Incapables de hisser le poisson dans leur embarcation, ils ont dû se résoudre à le traîner jusqu'au rivage.

« Le nom de Huron qui a prévalu dans l'histoire n'est pas le nom indigène de ce peuple. Il leur a été donné par les premiers Français, "à cause de leurs cheveux droits comme des soies de sanglier, sur le milieu de la tête, ce qu'on appelle en français une hure" » (Bressant, p. 71).

Les historiens leur ont donné différents noms. Champlain, qui les avait appelés d'abord Ochatéguins, adopta ensuite le nom d'Attigouantans, nom de la tribu de ce peuple au milieu de laquelle il aborda lorsqu'il visita son pays. Leur vrai nom sauvage, d'après le Père Jérôme Lalemant, est Onendat. C'est ainsi que les appelle aussi le Frère Sagard. Les écrivains anglais et américains en ont fait Wyandots ou Yandots.

Citation de Mgr Lindsay (Notre-Dame-de-Lorette en la Nouvelle-France, p. 308) dans Bulletins de recherches historiques

Connu autrefois à Laprairie sous l'appellation de Pointe-à-Jacob et de chemin Brosseau, ce rang qui est devenu le boulevard des Prairies (A) (maintenant à Brossard) a connu un essor particulier au milieu du XIXe siècle, grâce à sa gare. Partant du rang de Saint-Lambert (aujourd'hui, Marie-Victorin) (B) qui longeait le fleuve, il traversait la côte Saint-Lambert, la côte des Prairies et la côte Ange Gardien, pour se terminer au rang Saint-Michel (chemin Lapinière) (C).

Dans un premier volet, il sera question de ses débuts et dans un second, de son développement durant le XIXe siècle.

( ) : voir carte annexée

Ses débuts

Le boulevard des Prairies a commencé à prendre forme au début du XVIIIe siècle. En 1673, la presque totalité des terres de la rive droite de la rivière Saint-Jacques (D) (concession sud-ouest de la côte Des Prairies) étaient déjà concédées mais peu développées à cause de la guerre iroquoise. Lorsque les terres du deuxième rang de la côte Des Prairies furent concédées (concession Nord-Est), principalement en 1717, le besoin d'un chemin devint crucial.

Dans les contrats de concession, l'obligation d'ouvrir un chemin et creuser un fossé revenait aux censitaires LES ORIGINES DE LA PRAIRIE, 1667-1697, Yvon Lacroix, éd. Bellarmin, pp. 97-101, pp. 117-121.. Les habitants ont donc ouvert un premier chemin plutôt grossier et étroit, pas toujours praticable. Dans les années qui suivirent, la partie du chemin parallèle à la rivière, se développa. Il fallut attendre que les terres de la côte Ange Gardien soient concédées (à partir de 1736) pour le prolonger graduellement, et cette partie divergea de la rivière pour s'enfoncer directement dans les terres. Durant toutes ces aimées, il servit aux déplacements des familles des cultivateurs : on retrouvait les Brosseau, Brossard, Dumontet, Moquin, Ste-Marie, Bisaillon, Bourassa, Lefebvre, Sénécal et autres.

Réalisant l'importance d'avoir un meilleur lien routier entre les villages, seigneuries et concessions, le Conseil souverain de la Nouvelle-France nomma dès 1697 une autorité responsable d'établir un réseau des chemins : le grand-voyer, aidé dans sa tâche, par le sous-grand-voyer.

Suite à une inspection, le sous-grand-voyer Paul Jourdin ordonna, le 14 septembre 1754, la réfection de la partie du chemin Des Prairies traversant la côte des Prairies. Des plans furent tirés par le Sieur Paul Labrosse : le chemin fut élargi et de meilleure qualité Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne)..

En 1780, ce sera la partie traversant la côte Ange Gardien qui sera refaite en continuité avec la partie précédente Fonds Élisée. Choquet, 3.151, procès-verbaux 1.5.1782, 1.1.1784 et 21.6.1780 (Lalanne).. Pendant toutes ces années, les décisions concernant l'entretien du chemin et l'arbitrage lors de litiges étaient confiées à un comité de citoyens, souvent d'anciens miliciens et des cultivateurs implantés depuis longtemps. Ces décisions étaient généralement notariées et approuvées par le grand-voyer de l'époque, François-Marie Picoté de Bellestre. Les coûts reliés à l'entretien des chemins et des cours d'eau étaient répartis entre les cultivateurs de la côte.

Mais dès 1841, la formation graduelle des municipalités (1846 pour Laprairie) fera disparaître la charge de grand-voyer. En 1855, l'adoption de l'acte des Municipalités et Chemins du Bas-Canada transférait la construction et l'entretien des routes aux autorités municipales; ce qui déchargea enfin les habitants d'une lourde responsabilité pour les années futures.

Son développement jusqu’au XXième siècle

École (H)

En 1834, la construction de l'école de rang n° 5 fut le premier bâtiment public à voir le jour sur ce rang. Sa construction fut votée le 27 juin 1834 Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. et l'instituteur était engagé le mois suivant. Donc, construite dans un délai d'un mois, le bâtiment était sûrement de bois. Justin-Louis Héroux y sera le premier instituteur. « Il doit enseigner du mieux que sera possible aux enfants de la côte des Prairies, […] lecture, l'écriture, l'arithmétique, catéchisme; […] Qu'il est bon instituteur en pareil cas… On lui fournit l'école, au moins 20 écoliers; pour chaque écolier, il recevra 20 sous par mois et une corde de bois franc. Poêle de fonte, tables et bancs pour écoliers sont fournis. Gratis pour enfants pauvres, jusqu'à 10. Fonds Élisée Choquet, fiche 4.18 procès-verbaux, 27 juin 1834 et 15 juillet 1834. » . Cette école, reconstruite ultérieurement, existe toujours au même endroit. C'est aujourd'hui une propriété privée.

Gare Brosseau (G)

En 1860, l'ouverture du pont Victoria amena plusieurs changements, dont la déviation de la voie ferrée (F) à travers les terres des côtes Des Prairies et Ange Gardien afin d'établir le lien ferroviaire Montréal-Saint-Jean. Le village de Laprairie étant contourné par le train, la construction d'une nouvelle gare fut nécessaire. La gare Brosseau propriété de la compagnie Le Grand Tronc fut donc érigée à la jonction du chemin Des Prairies (le chemin Brosseau à cette époque) et de la montée Brosseau (E) qui reliait le chemin Des Prairies et le chemin Lapinière (aujourd'hui, autour de la rue Ontario à Brossard). Une maison attenante à la gare servait d'habitation à la famille du chef de section Recensement 1878..

Cette gare joua un rôle essentiel pour le transport des marchandises et des personnes dans la région, du moins jusqu'à l'ajout de la nouvelle voie ferrée à destination des É.-U. et de la gare de Laprairie vers 1880. Entre autres, les cultivateurs du coin y expédiaient le foin, l'avoine et leurs produits laitiers pour la ville LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. La gare Brosseau était encore opérationnelle en 1902 et l'a probablement été quelques années encore Fonds Élisée Choquet, fiche 4.44, procès-verbal, 1 oct. 1902..

Commerçants et professionnels

Dans les années qui suivirent l'implantation de la gare, des petits commerçants et professionnels s'établirent discrètement sur le chemin Des Prairies qui avait toujours été habité principalement par des cultivateurs. Ainsi, sur la liste électorale de 1889, nous retrouvons un épicier, deux commerçants, un médecin vétérinaire, un dentiste et un forgeron LISTE DES ÉLECTEURS – 1889 pour la municipalité de Laprairie.. Au début des années 1900 (estimation), le magasin général Dumontet (I), situé près de la voie ferrée était réputé pour sa grande variété de marchandises et ce magasin offrait les services postaux LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels.. Malgré tout ce vent de progrès, les habitants du chemin étaient toujours rattachés à l'église de La Nativité (M) et tous les dimanches vers 8 h 45, chaque famille préparait sa charrette (ou son traîneau ) et ses chevaux pour se rendre à la grand-messe du village.

En temps d'inondation, « les paroissiens prenaient le chemin de fer qui conduit à Laprairie, s'assoyaient une quinzaine de personnes sur une traverse de chemin de fer, tirée par un HAND CAR, machine à pompage, qui pompait l'eau. Rendues aux rues, ces personnes prenaient des chaloupes pour se rendre à l'église. LA PETITE HISTOIRE DE BROSSARD, par Cécile Brosseau-Cloutier, mémoires personnels. »

En 2002, le boulevard Des Prairies a gardé, dans sa partie située entre la voie ferrée et l'autoroute 10, son côté bucolique d'autrefois. Vous pouvez toujours y admirer l'école de rang, le magasin Dumontet, et les maisons historiques Brossard (J) – près de la voie ferrée –, Sénécal (K) et Deschamps (L) – près de l'autoroute 30 – qui sont des propriétés privées. Une belle occasion de faire un retour dans le passé!

Une tradition québécoise vieille de 350 ans se perpétue à l’arrivée du mois de novembre et plus particulièrement autour du 25 : celle de la tire Sainte-Catherine.

Le Bulletin de recherches historique (vol. 6, 1900) écrit :

« La fête de sainte Catherine est toujours un événement dans la province du Québec. Ce jour-là, les familles se réunissent, et l’un des agréments de la soirée est d’étirer la tire. D’où vient ce mot canadien de tire? On dit que ce bonbon fut ainsi nommé par la bienheureuse Marguerite Bourgeoys, première supérieure des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.

La bonne religieuse aurait inventé le bonbon du pays, pour attirer à elle les petits sauvages qu’elle voulait instruire, et comme les jeunes indiens s’y laissaient prendre comme des oiseaux à la glu, sœur Bourgeoys aurait baptisé le sucre ainsi préparé et qui attirait si bien, du nom de tire. »

Le texte n’est pas signé et la source qui appuierait l’opinion n’est pas indiquée.

L’auteur avait sans doute de bonnes intentions, mais il s’est laissé emporter par ses sentiments.

Pourtant, il tenait la réponse à son interrogation dans sa deuxième phrase : « … et l’un des agréments de la soirée est d’étirer la tire… »

Ce bonbon est essentiellement fait de mélasse bouillie avec un peu de beurre et de farine. Le résultat est une pâte collante très foncée qui durcit à l’air et se cristallise en refroidissant.

Pour obtenir le bonbon que l’on ne connaît plus aujourd’hui que sous une forme industrielle, il fallait étirer longuement et à plusieurs reprises, à la main, cette pâte lourde et noire.

Le processus débutait par un brassage à la cuiller, comme pour le sucre à la crème, alors que le produit était encore chaud, une opération relativement fatigante lorsque le volume était important. Cela exigeait de partager l’effort et produisait un début de blondissement.

Par la suite, rapidement pour ne pas que le futur bonbon durcisse, la famille entière était mise à l’ouvrage. Chacun s’enduisait les mains de beurre, saisissait une boule de pâte et l’étirait à bout de bras, repliant plusieurs fois sur lui-même le filet obtenu.

L’appareil blondissait et s’amollissait au fur et à mesure de l’étirement. Satisfaction atteinte, on roulait la pâte en boudins qu’on coupait ensuite en bouchées. Quel plaisir c’était alors de se sucrer le bec!

Il est fort probable que Marguerite Bourgeoys n’ait pas eu un instant pour trouver un nom à son bonbon, mais la tradition de l’opération s’est perpétuée dans la simplicité de l’action et du vocable.

Voici venu le temps de l'année où l'on commence les préparatifs pour les fêtes de Noël. Parmi les nombreuses tâches à accomplir il y a bien sûr l'achat des cadeaux pour le plaisir des petits et grands.

La SHLM se prépare aussi pour le renouvellement de ses cartes de membres et bien sûr la campagne de recrutement de nouveaux membres.

Pourquoi, en cette période de l'année, ne pas vous faire un cadeau et aussi le faire partager avec votre famille et vos amis qui, comme nous, se passionnent pour l'histoire, la généalogie, la cartographie et bien d'autres sujets de la culture.

Renouvelez votre carte et par le fait même, parlez-en autour vous. Le fait d'être membre vous donne accès à toutes nos archives, à la compétence de bénévoles dans toutes les sphères d'activités offertes par la Société d'histoire, et bien plus encore.

Cette année nous avons souligné le 30e anniversaire de notre Société d'histoire. Cela n'aurait pu être possible sans votre soutien au cours de ces nombreuses années pendant lesquelles la SHLM a fait face à bien des défis, mais ô combien gratifiants et enrichissants qui ont eu un impact dans notre localité.

Que ce soit pour la mise sur pied de logiciels, l'embauche de guides touristiques ou bien le travail d'archives, les membres ont leur part de succès dans cette réussite.

Les sommes cumulées par le renouvellement ou bien par le recrutement nous ont permis de continuer ce travail qui n'est jamais fini.

Jean L’Heureux

IMPORTANT

Notre prochaine conférence aura lieu le 19 novembre prochain au 247, rue Sainte-Marie (étage). La salle sera pourvue d'un microphone.

La conférencière :

Mme Lucille Houle, membre

Le sujet : La vie à travers 7 générations de femmes

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mme Lucienne Faber, La Prairie (432)

M. Alain Huneault, La Prairie (433)

Décembre : conférence

Les conférences font relâche en décembre. Elles reprendront le 21 janvier 2003. Le sujet reste à déterminer. Ne manquez pas notre prochain numéro pour les informations.

Cours de généalogie

En septembre nous faisions un sondage concernant d'éventuels cours de généalogie. Nous avons été agréablement surpris de l'intérêt qu'a suscité un tel cours.

En effet, 24 personnes se sont inscrites. Vu le nombre, nous avons créé deux groupes soit le mardi matin de 9 h à 11 h et le mercredi soir de 19 h à 21 h. Le cours se donne sur une période de 8 semaines. À ce stade-ci, nous pouvons dire que les participants sont très heureux. Quelques-uns n'ont jamais fait de généalogie, d'autres oui. Il est à noter que le cours s'adresse tant aux débutants qu'à ceux s'y connaissant un peu.

Si vous êtes intéressé, nous renouvellerons l'expérience probablement en mars. Alors, n'oubliez pas de lire votre bulletin.

Plan d’action SHLM

L’automne est toujours la période où le conseil d'administration prépare son plan d'action pour l’année qui vient. Les membres sont toujours à l’affût des besoins de ses membres et aussi de la communauté.

Afin de respecter son mandat de diffuser l'histoire locale et régionale, la SHLM doit avancer certains dossiers commencés il y a longtemps et aussi en débuter d'autres. Bien sûr il y a les incontournables tels que l'embauche de guides touristiques durant la période estivale, la mise sur pied d'une exposition annuelle, la classification des différents fonds d'archives, etc.

Cependant, chaque année nous tentons de lancer de nouveaux projets qui font progresser la Société.

Nous espérons trouver des fonds afin d'embaucher un(e) archiviste. Depuis près de 3 ans, les subventions se font de plus en plus rares et la SHLM doit injecter 25 % des coûts. L'embauche de cette personne devient de plus en plus pressante car les archives s’accumulent et doivent être répertoriées et archivées selon les RDDA (règles de description des archives), pour uniformiser et faciliter la consultation.

En deuxième lieu, nous devons engager une personne pour une nouvelle exposition.

D'autres secteurs d'activités restent à compléter tels que la géographie des terres de la Seigneurie, l'achat de répertoires et la mise à jour du site Internet.

Voici les grandes lignes des dossiers à continuer à court terme. Naturellement, les projets pourront être réalisés selon le financement trouvé. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces dossiers.

Rappel

Notre année financière achève. C'est le temps de renouveler votre cotisation avant de vous lancer dans les grandes dépenses des Fêtes.

Faites-en votre premier cadeau, pour vous-même et pour un ami ou parent.

Je planifie un texte sur la « vache canadienne » qui fut longtemps la maîtresse de nos pâturages.

Pour compléter cet article, je trouverais idéal d'y inclure une photographie d'une vache ou d'un troupeau prise sur notre territoire, plutôt qu'une photo des États-Unis.

Le prêt d'une telle photo serait très apprécié, le temps de la numériser pour reproduction dans notre bulletin.

Dons

Merci à nos donateurs qui nous permettent d'enrichir notre bibliothèque au fil des années.

Succession Claudette Houde

Mme Patricia McGee-Fontaine

MM. Jean-René Côté et Raymond Monette

Mme Louise Dupré

Nouvelles acquisitions

- Bringing your family history to life through social history, de Katherine Scott-Sturdevant (don de Gayle Hathorne, de New-York)

- Outagami. Comment trouver ses origines amérindiennes, de Réjean Chauvette (don de Sylvain Rivard)

- Édits, ordonnances royales, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi 1627-1756 (don de Claudette Houde)

- Ordonnance des intendants et arrêts portant règlements du conseil supérieur de Québec, 1540-1758 (don de Claudette Houde)

- Introduction à la paléographie, méthode 2 de Marcel Lafortune (don de Raymond Monette)

- Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Jean-Baptiste Allaire (don de Gaétan Trudeau)

- Ustensiles en Nouvelle-France, de Robert-Lionel Séguin (don de Gaétan Trudeau)

- Répertoire des baptêmes de l'Assomption (don de Patricia McGee-Fontaine)

- Château fort de Longueuil, 1698-1810, de Louis Lemoine (don de Patricia McGee-Fontaine)

- Terrier du Saint-Laurent en 1674, de Marcel Trudel (don de Patricia McGee-Fontaine)

- Régiment de Carignan 1665-1668 de Robert Gareau (Don de Patricia McGee-Fontaine)

- Origine de Montréal, Brault Jean-Rémi (don de Jean-René Côté)

Avis de recherche

- Histoire de la Province de Québec de Robert Rumilly. Nous avons toute la collection sauf les numéros 31 et 32.

À vendre

Encyclopedia of Canada, en 6 volumes de Steward Wallace – 60 $

Histoire des Canadiens-Français de Benjamin Sulte, en 8 volumes – 100 $

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Gilbert Beaulieu; Odette Lemerise (408); Jean L’Heureux (179); Johanne McLean

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur.

Au jour le jour, octobre 2002

Cela s'est passé en 1936 à l'Académie Saint-Joseph de La Prairie. L'école, aujourd'hui disparue, était située au coin du chemin de Saint-Jean et de la rue Saint-Ignace. Les élèves de 4e et 5e année y partageaient le même local.

Tchin était un garçon qui ne riait pas souvent. Il n'était pas du genre à qui jouer un tour pour s'amuser car son poing et son pied étaient réputés redoutables. Il n'était pas méchant sans provocation et ceux qui l'ignoraient ou étaient gentils avec lui n'avaient rien à craindre de ses façons de se faire respecter.

Un nouveau frère nous enseignait qui ne connaissait pas bien Tchin et pouvait se méprendre sur le sens à donner à ses attitudes. Dans le cours de l'enseignement, ce jour-là, Tchin ne sut comment répondre à une question et le frère lui passa une remarque qu'il interpréta comme dérogatoire. Il rétorqua par un sacre assourdi accompagné de quelques épithètes irrespectueuses à l'endroit du frère. Du coup la tension commença à monter parmi les élèves qui souhaitaient que les choses en restent là.

Mais le frère manquait d'expérience. Il est possible qu'il ait tenté quelques manœuvres, comme de demander poliment à Tchin de s'excuser, pour désamorcer une situation qui portait des germes certains de danger. Incapable de trouver par lui-même une issue satisfaisante à cette situation il ordonne à Tchin d'aller voir le directeur. Recevoir l'ordre d'aller voir le directeur n'avait qu'une seule signification. Cela voulait dire : « Va te faire punir par le haut maître de l'administration de la strappe. »

En réponse à cet ordre Tchin ne bouge pas de son siège. L'ordre est réitéré sans plus de succès. Le frère dit : « Je vais aller chercher le directeur. » « Va le chercher » de répondre Tchin qui était de plus en plus décidé à ne pas céder. Le frère qui n'a maintenant plus d'autre recours s'exécute. Il part laissant la classe dans un grand état d'angoisse face à l'appréhension de l'affrontement qui s'en vient. Personne ne parle, des cœurs inquiets battent plus rapidement et, encore plus quand Tchin ramasse quelques encriers sur les pupitres autour de lui.

Arrive le directeur qui, précédé du frère, entre dans la classe. Son regard se porte vers l'indiscipliné à qui il fait signe de venir vers lui. Tchin ne bouge pas. Le frère avance d'un pas. Tchin se lève en position de défense tenant un encrier dans chaque main. La tension dans la classe est à son comble, les respirations sont contenues, des sueurs froides coulent, les cœurs battent à un rythme effréné. Tchin donne tous les indices qu'il ne se laissera pas vaincre. Le directeur est sage; il coupe court en disant au frère de reprendre son cours, aux élèves de se remettre à l'ouvrage et, à l'adresse de Tchin, qu’on réglera cela plus tard.

Effectivement le directeur eut une conversation avec le père de cet écolier insoumis dans les heures qui suivirent et ce dernier fut suspendu de l'école pour quelques jours. Cet incident avait failli tourner au drame; il nous avait fort impressionnés, mais heureusement la raison avait finalement triomphé.

C'est un peu plus tard que le véritable drame se produisit. Était-ce avec le même enseignant ou un autre? Toujours est-il qu'après avoir manifesté une conduite jugée inacceptable Tchin reçut encore l'ordre d'aller chez le directeur. Après une brève hésitation il se lève et sort de la classe. Nous l'entendons monter à pas lents l'escalier qui grimpe derrière le mur de la classe. Si le frère parle, personne ne l'écoute; les oreilles sont toutes tendues pour suivre Tchin dans cette aventure. Il faut dire qu'il en était ainsi à chaque fois qu’un élève était envoyé chez le directeur pour une punition.

Il convenait de participer à la montée du Golgotha et, par l'ouïe, tous se devaient d’être témoins, des coups de strappe administrés dont le nombre était compté et la vigueur estimée en fonction de l'intensité sonore des claquements de l'instrument sur la main du puni. C'était aussi l'occasion de porter jugement sur la capacité d'endurance d'un gars, capacité évaluée comme étant inversement proportionnelle aux cris ou gémissements que la douleur pouvait alors lui arracher.

Personne ne doutait de Tchin à cet égard et rien d'autre qu'un complet silence n'était attendu de lui en réaction à la douleur. Nous entendons Tchin arriver au palier de l'escalier et s'arrêter. Après un silence qui paraît plus long qu'à l'accoutumée, s'ouvre la porte du directeur. Nous suivons ce dernier par son pas pesant. La porte se referme.

Notre ouïe aiguisée au maximum perçoit que le directeur a dit quelques mots. Un premier claquement caractéristique se fait entendre et, au moment où cela doit encore claquer, des imprécations de Tchin, des bruits de pieds sur le plancher du palier, d'autres bruits sourds de chairs qui se heurtent, des masses humaines qui frappent un mur, puis le fracas terrifiant de deux corps que déboulent dans l'escalier.

Nous sommes littéralement terrifiés. Tchin aurait-il tué le directeur? Ou est-ce le frère qui l'a écrasé de sa masse? Ni l'un ni l'autre ne périt dans cette mémorable lutte, nul n'en souffrit de blessure notable, mais Tchin fut renvoyé de l'école. Il avait dépassé les bornes dans l'insoumission à l'autorité et dans son mode de réaction à la punition.

Pour accroître la population, à l'époque de la colonisation, Talon, intendant du Roi, et Colbert, premier ministre, songent à plusieurs moyens : immigration plus intensive d'engagés et de filles à marier, pression sur les soldats du Régiment Carignan-Sallières pour qu'ils demeurent dans la colonie, ainsi que des mesures concernant les mariages et naissances.

En plus de ses divers moyens, pour peupler et assurer la survie du Nouveau-Monde, les dirigeants ne se contentent pas que de mots pieux. Le 5 avril 1669, le Roi signe un édit prévoyant une amende pour ceux qui ne se marient pas assez tôt. Il est aussi prescrit que les pères qui ne marieront pas leurs enfants, 20 ans et moins pour les garçons et 16 ans et moins pour les filles, devront subir des peines pécuniaires applicables aux hôpitaux des lieux.

Ceux qui se plieront à cette réglementation, enregistrée par le Conseil Souverain de Québec, le 20 octobre 1670, en se mariant avant l'âge déterminé, se verront octroyer la somme de 20 livres comme récompense.

Les distraits, les célibataires endurcis et les récalcitrants reçoivent le 20 octobre 1670, une mise en demeure. Celle-ci mentionne qu’il devrait se marier l'année suivante, 15 jours après l'arrivée par navires des filles du Roi. S'ils demeurent célibataires, ils seront privés de la liberté de toute vie : chasse, pêche, traite avec les sauvages.

Talon, lui-même célibataire, ajoute comme peine supplémentaire la privation d’honneurs civils ou religieux.

En plus de les forcer à se marier, les autorités les forcent à se multiplier. Pour ce faire, le 5 avril 1669, le Roi établit un système d’allocation pour venir en aide aux familles nombreuses : « À l'avenir, les habitants dudit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, nés en légitime mariage, ni prêtre, ni religieux, ni religieuses, seront payés des deniers qu'elle enverra audit pays, d'une pension de 300 livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, de 400 livres. »

Les demandes pour bénéficier de ces largesses doivent être faites au cours de juin et juillet. Ils recevront la moitié de l'allocation immédiatement et le reste à la fin de l'année.

Parmi sa population, la Seigneurie de La Prairie compte des familles nombreuses. Il faut croire que plusieurs de celles-ci eurent droit à cette allocation. Dans les registres de la Paroisse, on dénote plusieurs naissances dans la même famille et dont la majorité ont survécu.

Plusieurs soldats du Régiment Carignan-Sallières demeurèrent à La Prairie après leur démobilisation. Certains se marièrent avec les filles de la place, d'autres épousèrent des Filles du Roi.

Une recherche plus approfondie dans les « Greffes des Notaires sous le régime français », permettrait sûrement de découvrir lesquelles des familles colonisatrices de la Seigneurie ont pu se prévaloir de ce droit.

Comme quoi, l'allocation familiale ne date pas d'aujourd'hui!

Source : Nos Racines : L'histoire vivante des Québécois, chapitre 10, page 192.

Extrait de La Presse, édition 7 avril 2002, p. C3 .

(Agence France-Presse)

Washington – Les mariages consanguins entre cousins germains sont moins risqués qu'on ne le pense généralement, affirme une équipe de chercheurs américains dans l'édition d'avril du Journal of Genetic Counseling.

Le risque pour de tels couples d'avoir un enfant atteint d'une malformation ou d'une maladie d'origine génétique est de 7 à 8 %, contre environ 5 % pour le reste de la population en général, affirme le Dr Robin Bennett, conseillère génétique à l'Université de Washington (Seattle), qui a dirigé ces recherches.

Ces chiffres sont moins élevés que la perception généralement admise, avance-t-elle. « Les cousins préoccupés par une grossesse issue de leur union ont toujours du mal à obtenir des informations précises sur les risques concernant leur progéniture, la plupart du temps en raison des stigmates sociaux ou des lois prohibant le mariage entre cousins » affirme le Dr Bennett.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié pendant deux ans des statistiques de santé concernant les enfants nés de mariage entre cousins de premier rang en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient.

« À cause de conceptions erronées répandues sur le degré réel de risque pour les enfants, certaines de ces grossesses sont interrompues » ajoute-t-elle.

D'un strict point de vue biologique, les enfants issus de tels mariages consanguins ont davantage de risques d'avoir des troubles génétiques, car sachant que des cousins germains se partagent environ 12,5 % de gènes identiques, ils ont une probabilité plus élevée eux-mêmes (6,25 %) de recevoir des copies identiques de gènes défectueux récessifs.

La plupart de ces troubles (métabolisme, ouïe) peuvent être traités s'ils sont détectés précocement après la naissance.

Sur un plan pratique, cette étude recommande aux médecins et aux praticiens de ne pas systématiquement décourager les unions entre cousins, mais plutôt d’informer les couples sur le risque encouru au regard de l’histoire génétique familiale et de leur offrir, le cas échéant, de procéder à des tests de dépistage génétique.

Note

Trente et un états interdisent les mariages entre cousins aux États-Unis. Ceux-ci sont autorisés en Europe occidentale.

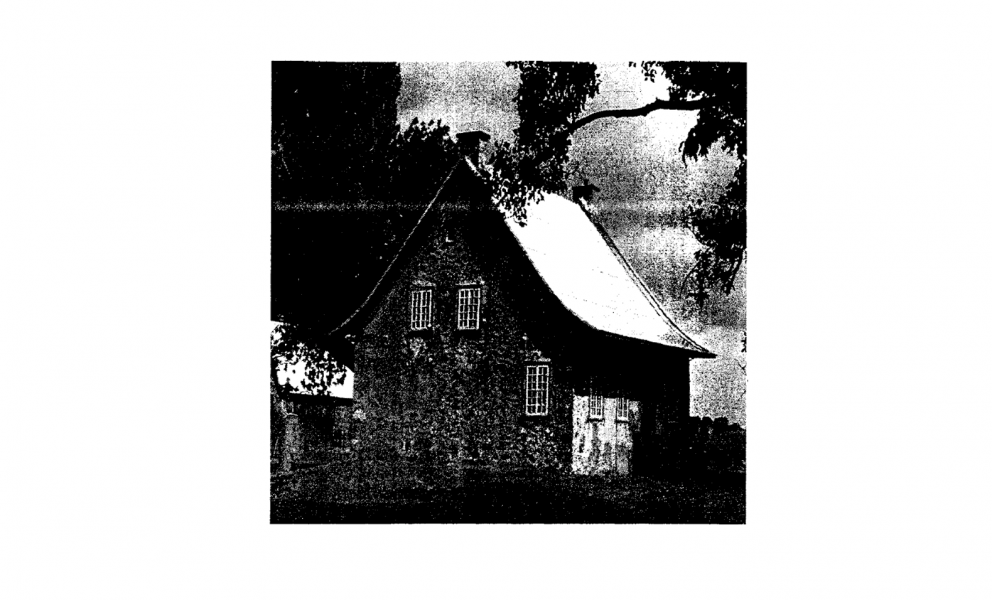

On se souvient avec nostalgie de la maison Brossard construite à la côte Saint-Lambert et démolie en 1967 lors de la construction du pont Champlain et de l'autoroute 10. Mais peu de gens connaissent l'existence d'une autre maison Brossard située au 4240, Chemin des Prairies à Brossard. Voici un bref aperçu de ses propriétaires (ou censitaires), tels que retrouvés à travers les recensements à différentes époques.

De père en fils

Construite en 1784, sur le terrier 18, cadastre 228, perpendiculairement au chemin Brosseau (aujourd'hui Chemin des Prairies) sur la côte des Prairies, cette spacieuse maison de pierre démontre une certaine aisance de cette famille Brossard et le désir de voir s'y établir des familles nombreuses. De génération en génération, les cultivateurs qui l'ont habitée ont su préserver sa beauté et son confort.

Premiers habitants

Louis Brossard et Josette Brosseau se sont mariés le 16 février 1784 à La Prairie (couple c. 01). Désireux de s'établir solidement, ils ont construit (ou fait construire) cette année-là, la maison de pierre sur une terre fertile d'une superficie de 62 arpents. Quelques années plus tard, Josette Brosseau mourut et Louis se remaria le 17 nov. 1806 (c. 02) avec Marie-Agnès-Marguerite Sainte-Marie. En 1829, suite au décès de Louis, c'est désormais sa veuve que l'on retrouve comme censitaire aux recensements de 1832 et de 1836. En 1834, l'école rurale no 5 est construite de l'autre côté du chemin, face à leur maison.

Seconde génération

Casimir Brossard (fils du c. 02) prend la relève. Marié le 22 nov. 1836 à La Prairie avec Eulalie Ste-Marie (c. 03), il devient un cultivateur prospère. Au recensement de 1851, il y est recensé ainsi que son épouse, leurs 7 enfants ainsi que 2 engagés et une domestique. Dans le livre des cadastres abrégés de 1863 (Henry Judah), il est censitaire de 7 terres sur la Côte des Prairies (dont le terrier 18, celui de la maison ancestrale), de 2 terres sur la Côte Ange-Gardien et d'un emplacement au village. En 1860, c'est l'ouverture du chemin de fer St-Jean-Montréal (via le pont Victoria) et de la gare Brosseau; la voie ferrée croise désormais la terre des Brossard. Cette nouveauté facilitera la vente de leurs produits à la ville. Casimir est décédé en 1867 à l'âge de 54 ans.

Troisième génération

Au recensement de 1878, on constate que c'est Louis-Casimir, fils du c. 03, qui occupe la maison avec sa femme, Anna Trudeau, qu'il a épousée le 23 nov. 1874 à Longueuil (c. 04). Sa mère, veuve Eulalie Brossard, vit avec eux. La présence d'un second chemin de fer vers 1880 (É.-U./Montréal) qui passe juste derrière leur maison, viendra certainement perturber la tranquillité de l'endroit. Louis-Casimir est décédé le 28 juin 1898, âgé de 59 ans.

Quatrième génération

Alexandre Brossard et Éliza Gagnon se sont mariés le 21 février 1911 à La Prairie (c. 05). Ils continueront de bien entretenir la demeure ancestrale. Alexandre est décédé le 22 oct. 1963 à 86 ans.

Cinquième génération

Le 22 juillet 1965, la succession d'Alexandre Brossard est réglée et ce sont ses trois enfants, Annette, Yvonne et Jean-Paul qui héritent à part égale de la propriété et habiteront la maison. En 1989, Annette décède. Jean-Paul et Yvonne resteront co-propriétaires jusqu'au décès de celle-ci en 1997. Jean-Paul Brossard deviendra ainsi propriétaire unique et dernier occupant de la maison. En 2002, la maison est toujours là, bien conservée, avec ses dépendances en annexe. Il semble que la disposition des pièces intérieures n'ait pas été modifiée et aucun ajout majeur n'a été fait au bâtiment depuis sa construction. La maison aurait donc été conservée dans son intégralité depuis 1784. Au contraire de ses voisines un peu plus loin sur le même Ch. des Prairies, la maison Brossard n'a jamais été classée historique malgré son âge, son état de conservation et ainsi que de la présence d'un caveau en pierre également d'origine.

Plusieurs s'inquiètent pour son avenir et craignent qu'elle passe un jour sous le pic des démolisseurs, au profit des nouveaux projets domiciliaires. Ce serait bien dommage, pour la Ville de Longueuil, arrondissement Brossard qui n'en a déjà conservé que très peu, de perdre un de ses derniers trésors historiques!

Réf : Archives photos, SHLM

Recensements Fonds Élisée-Choquet : 3.171 et 3.173

Le Train des Retrouvailles, SHLM.

Cadastres Abrégés des Seigneuries appartenant à la Couronne, H. Judah 1863

Répertoire des mariages 1670-1968, église de la Nativité, La Prairie

Une fois encore cet été une équipe d'archéologues était présente dans le Vieux-La Prairie. C'est sous la direction de madame Hélène Côté, chargée de cours en archéologie à l'université Laval, que 9 finissants du premier cycle et 2 étudiants du second cycle se sont livrés, du 22 juillet au 23 août, à des fouilles sur le site de ce qui était connu autrefois sous le nom d'Hospice des Sœurs de la Providence, angle des rues St-Jean et St-Ignace. Ces fouilles faisaient suite à des sondages effectués à l'été 2001.

Deux secteurs ont fait l'objet de fouilles : un premier situé en bordure du chemin de St-Jean et de l'ancienne ruelle St-Michel a permis la découverte d'un âtre et d'un four à pain qui sont cependant difficiles à situer dans le temps. On y a également mis à jour un mur de pierre dont une partie appartenait probablement à la maison de la veuve Le Borgne. Cette maison construite à la fin du 18e s., et qui servit au milieu du 19e siècle de première résidence aux Sœurs de la Providence, aurait été assise, entièrement ou en partie, sur les fondations du manoir des Jésuites, lequel fut « une grande maison, partye de pièces de bois sur pièce et partye en coullice (…) ».

Sur ce même emplacement on a aussi trouvé des perles de chapelets et des petites croix en grande quantité, ce qui laisse croire que les Sœurs avaient mis sur pied une petite fabrique de chapelets.

Le second secteur de fouilles, situé plus au nord, révélait avec grande précision l'emplacement du mur nord de la palissade de bois, le tout correspondant en tous points aux plans existants. Des traces, bien visibles dans le sol, laissent croire qu'on aurait à l'époque (fin 18e s.) récupéré de lourdes pièces de bois ayant supporté le chemin de ronde, sans doute dans le but de les réutiliser pour une autre construction. La fosse recelait aussi une latrine de la période 1800-1830 très riche en objets domestiques trahissant la présence d'une famille relativement à l'aise. Les deux étudiants à la maîtrise seront chargés à l'automne de la rédaction du rapport des fouilles dont madame Côté nous livrera l'essentiel lors d'une conférence prévue pour mars 2003.

Malgré des journées difficiles sous une chaleur torride et humide, cette campagne de fouilles fut couronnée de succès, avec promesse d'un retour certain à La Prairie l'an prochain.

Dons

Merci de tout cœur à nos récents donateurs :

- MM. Réal Legault et Sylvain Rivard

- Mmes Gayle Hawthorne, Isabelle Hade et Josianne Jacob

Parmi les ouvrages contenus dans les 6 caisses de livres données par M. Gaétan Trudeau (voir Sept. 2002), il nous semble opportun de mentionner les titres suivants qui peuvent être utiles à plusieurs.

- Histoire du Canada français, de François-Xavier GARNEAU

- Frère Marie-Victorin et son temps, de Robert RUMILLY

- Montcalm et ses historiens, de Georges ROBITAILLE

- Les Roux, Histoire manitobaine, de A. ROUSSEAU

- Les Canadiens-français de 1760 à nos jours, de Mason WADE

- Légende dorée de Montréal, de Victor MORIN

- Lieux et monuments historiques de l'ouest du Québec et d'Ottawa, de Rodolphe FOURNIER

- Lieux et monuments historiques de l'est du Québec, de Rodolphe FOURNIER

- La Compagnie du Nord-Ouest, de Robert RUMILLY

Avis de recherche

Nous sommes toujours à la recherche de livres ou magazines portant sur l'histoire et la généalogie.

Avis aux propriétaires qui voudraient se départir de ces précieux documents.

Nous apprécierions bien compléter les séries suivantes :

- Les Cahiers des Dix

- Histoire de la Province de Québec, de Robert RUMILLY

À vendre

Nous rappelons à nos membres que nous avons toujours de livres intéressants à vendre, à des prix exceptionnels.

À cette fin, une liste est affichée au babillard pour consultation.

Entre autres, on a plusieurs copies des Mémoires de la Société généalogique canadienne-française.

Notre brunch annuel, tenu le 15 septembre dernier, fut l'occasion de marquer le 30e anniversaire de la SHLM.

La salle du restaurant Le Vieux Fort, qui nous accueille depuis plusieurs années, a reçu 104 personnes, membres et amis. Nous y avons même eu l'honneur de partager ces agapes avec le doyen de nos membres, M. J. Ernest Poupart, résidant de l'arrondissement de ville Le Moyne, âgé de 97 ans.

Plusieurs membres du conseil municipal, le maire M. Guy Dupré en tête, étaient présents pour nous assurer du soutien indéfectible de la municipalité. Le député provincial, M. Serge Geoffrion, a profité de son allocution pour confirmer le projet de rénovation de la Maison à tout le monde et remettre une contribution importante à la SHLM. Notre député fédéral, qui ne pouvait être présent, a délégué une adjointe de son bureau de comté, Mme Mendez.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner l'implication sans réserve de M. Raymond Monette et de son épouse Mme Lucette Beauvais-Monette, au bénéfice de la Société à la direction de la bibliothèque. En plus des reconnaissances verbales qui leur ont été exprimées, des certificats de reconnaissance pour l'action bénévole leur ont été remis au nom du Gouvernement du Canada par Mme Mendez et Mme Jolivet venue expressément d'Ottawa à cet effet.

En ce début d'une nouvelle décennie, notre conseil vous tiendra au courant de ses nouveaux projets.

Jean L'Heureux (179)

IMPORTANT

Notre première conférence aura lieu le 15 octobre prochain au 247, rue Sainte-Marie.

Le conférencier :

M. Jacques Lacoursière, historien bien connu et apprécié

Le sujet : une surprise

Nouveaux membres

La SHLM accueille régulièrement de nouveaux membres. Il nous fait plaisir de souligner l'adhésion des dernières personnes à joindre nos rangs et de leur souhaiter la bienvenue :

Mme Cécile Girard, La Prairie (426)

Mme Marie-Claude Houde (427)

Mme Lise Vachon, V. Sainte-Catherine (428)

M. Pierre Perras, V. Lemoyne (429)

M. Don Guérin, Mass., É.-U. (430)

M. André Pétel, Saint-Lambert (431)

Dons

- Notaire Pierre Péladeau : 3 certificats de recherches datant entre 1867 et 1869, en très bon état

- Gaétan Trudeau (269) : 6 boites livres anciens

Nouveau

À l'occasion du 30e anniversaire de la Société, le conseil a fait fabriquer deux articles qui sauront intéresser les membres et leur permettre de s'identifier comme fiers membres de celle-ci :

– une épinglette émaillée du logo de la SHLM,

– un porte-clefs en étain massif.

Ils se vendent respectivement 4 et 5 $. Disponibles au siège social.

Également, cinq (5) modèles de cartes postales ont été produits reproduisant des scènes du Vieux-La Prairie, vendues à 2,50 $ chacune.

Cours de généalogie

Suite au sondage que nous avons fait, le mois passé, nous sommes très heureux d'annoncer qu'il y aura un cours de généalogie. Le cours sera donné par M. Jean-Marc Garant, archiviste.

Afin de permettre à un maximum de personnes d'y participer, il y aura deux cours : un le matin et un en soirée. L'horaire est comme suit : le mardi matin de 9 h à 11 h et le mercredi soir de 19 h à 21 h, pour une durée de 8 semaines. Le coût est de 40 $ par personne pour toute la session. Les cours débuteront mardi matin le 8 octobre et mercredi soir le 9 octobre.

Il reste encore quelques places en matinée et en soirée. Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter au (450) 659-1393.

L'automne

L'automne étant à nos portes, voici un poème tiré du livre de littérature canadienne-française que nous avons à la bibliothèque.

Lucette et Raymond Monette (284)

Les bijoux

L'automne a ses joyaux : fruits d'or et de vermeil,

Améthyste, émeraude et flamboyants rubis.

Quand les oiseaux du monde abandonnent leurs nids

Les bijoux de l'automne éclaboussent le ciel.

Sur les branches d'or fin, d'opale et de grenat

Tremblent des gouttes d'eau comme des diamants.

Et le lac refroidi prend des reflets d'argent

Où les cygnes transis ne s'attarderont pas.

Louis-Paul BÉGUIN

***

N'oubliez pas, le 31 octobre, c'est la fête de l'Halloween. À cette occasion, plusieurs petits « monstres » sonneront à votre porte. En cette journée de plaisirs pour les petits et grands, nous vous souhaitons une belle fête de l'Halloween.

Notre année financière achève. Nous vous suggérons de penser à renouveler votre cotisation avant de vous lancer dans les grandes dépenses des Fêtes. Le coût est de 25 $ individuel et 40 $ familial.

Faites-en votre premier cadeau, pour vous-même et pour un ami ou parent.

Quel est le vrai nom des Hurons?

Réponse au prochain numéro.

Éditeur :

Société d’histoire de La Prairie de la Magdeleine

Internet : www.laprairie-shlm.com

Dépôt légal 2002

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1499-7312

Collaborateurs :

Coordination : Johanne McLean, secr.-coord.

Rédaction : Gaétan Bourdages; Jean L’Heureux (179); Odette Lemerise (408); Laurent Houde (277)

Révision : Gilbert Beaulieu (361); Céline Lussier (177)

Infographie : Révisatech

Impression : Imprimerie Moderne La Prairie inc.

Siège social :

249, rue Sainte-Marie

La Prairie (Québec) J5R 1G1

Tél. : 450-659-1393

Téléc. : 450-659-1393

Courriel : [email protected]

Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et ce, à la complète exonération de l’éditeur

Au jour le jour, septembre 2002

En 1865, la paroisse de La Prairie et toute la région de Montréal vivent une agitation extrême pendant 10 jours. Mais où est donc caché Stanislas Barreau, l’assassin? Voici le récit de cet événement.

Le dimanche 28 mai 1865. Comme à tous les dimanches, la famille Moquin, résidant sur le chemin Brosseau (aujourd’hui ch. des Prairies), quitte sa demeure pour la messe au village. Il y a le fils Casimir, sa femme, ainsi que les vieux parents, le père Alexis Moquin et sa femme Lucie. À son habitude, Casimir confia ses 2 fillettes et sa maison aux bons soins des deux servantes pendant son absence.

Après le départ de la famille, un visiteur inattendu se présenta au domicile Moquin. La servante, Marie-Louise Sauvage, 30 ans, reconnut par la fenêtre un ancien employé de la ferme, Stanislas Barreau, et en informa la seconde servante, la jeune Délima Duquet, 14 ans. Prétextant chasser le gibier, Barreau, qui était armé d’une carabine et d’un pistolet à la ceinture, pria les deux femmes de lui servir un déjeuner.

Après s’être rassasié, Barreau, sous la menace de son fusil, exigea l’argent caché, car c’était connu que le père Alexis gardait de l’argent dans la maison, mais tous en ignoraient la cachette. N’obtenant point l’argent convoité, Barreau passa aux actes. Il fit feu sur l’aînée des servantes à six reprises, la tuant ainsi que la fillette Moquin âgée de 2 ans qui la suivait. Ensuite, il visa la jeune servante qui s’était réfugiée sous une table avec le bébé, âgée de 6 mois. Barreau l’ayant ratée, la jeune Duquet feignit d’être morte.

Il put enfin rechercher l’argent qu’il trouva dans un coffre de bois fermé à clé qu’il enfonça sans problème (entre 500 et 600 $ dont des pièces d’or et de la monnaie). Croyant n’avoir laissé aucun témoin de son crime, il mit le feu à la maison et déguerpit à toute vitesse.

La fuite

Après 10 jours d’intenses recherches, il fut retrouvé à Kingston quand tous le recherchaient à Montréal. En effet, on l’avait vu traverser le fleuve en canot. Donc, une garde civique de 300 hommes fut mobilisée pour sa capture et son portrait fut diffusé abondamment. Mais c’est avec un cheval volé qu’il atteignit Kingston. De là, Barreau comptait bien s’embarquer pour l’Angleterre. Toutefois, ses plans furent déjoués par une imprudence : il avait payé un maître d’hôtel de Kingston avec une pièce de 10 $ américain en or, ce qui rendit l’hôtelier soupçonneux. Il fut donc retrouvé le 5 juin. Son procès se déroula en septembre et il fut exécuté en novembre 1865.

Qui était Stanislas Barreau?

Né à La Prairie le 7 mai 1842, Stanislas Barreau y vécut son enfance. Jeune homme, il travailla comme engagé chez des cultivateurs. D’ailleurs, entre l’âge de 13 et 17 ans, il fut même au service d’Alexis Moquin père, et y demeura à deux reprises pour une durée d’environ trois années. À 18 ans, il s’engagea dans l’armée américaine qu’il déserta après avoir obtenu sa prime d’embauche. Depuis son retour, il vivait à Montréal, rue de La Visitation, avec sa femme et son enfant. Il était connu des services policiers pour être un voleur. Au moment de son crime, il était âgé que de 23 ans.

Réf : F.É.C. : 3.134

Extraits de La Minerve : 30 et 31 mai, 5 juin 1865 (portrait inclus)

Extrait de La Presse : 19 mars 1903

B.M.S., S.H.L.M.

Qui n’a pas entendu parler de l’esclavagisme? Dans les années 70, une mini-série fit fureur tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle s’intitulait RACINE. Cette émission relatait la capture d’Africains, enlevés dans leur pays natal et emmenés aux États-Unis pour y être vendus. Ils furent les premiers esclaves de l’Amérique du Nord.

Ensuite, vint la guerre de sécession aux É.-U. qui séparait le Nord du Sud et dont l’enjeu principal était l’abolition de l’esclavagisme et la libération de ce peuple d’Afrique soumis aux pires sévices par la plupart de leur propriétaire.

Beaucoup de ces esclaves furent encouragés à se réfugier au Canada, des citoyens canadiens les aidant à passer la frontière. Dernièrement, dans l’une des capsules du Patrimoine canadien, on voyait un segment de cette partie de l’histoire d’esclaves ayant réussi leur périple grâce à de courageux Canadiens.

La tradition signale d’ailleurs la présence présumée d’un « cimetière d’esclaves » au pied d’une petite colline dans la région de Saint-Armand/Frelighsburg (Québec). Il n’est pas clair si ces esclaves seraient morts suite aux difficultés de leur fuite ou s’ils auraient été des esclaves de propriétaires environnants.

Ce que je ne savais pas, c’est qu’il y avait eu des esclaves au Canada. La capsule du Patrimoine canadien omet de montrer le côté moins reluisant de l’histoire canadienne particulièrement celui concernant l’esclavagisme.

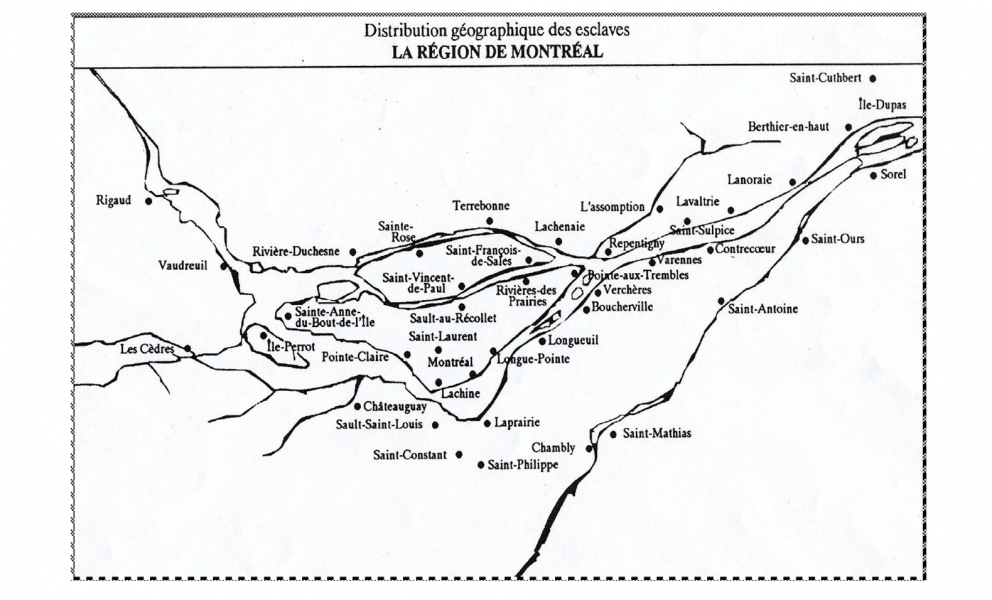

Les esclaves apparaissent chez nous vers 1690, et nous en retraçons jusque dans les premières années du XIXe siècle. La grande majorité des esclaves, sous le régime français, étaient des Amérindiens de différentes nations (environ 2700.) Pour les esclaves noirs, majoritairement venus plus tard en deuxième moitié du XVIIIe s. on en a recensé environ 1400.

Bien que cela puisse surprendre, plusieurs familles pionnières de la Seigneurie de La Prairie étaient propriétaires d’esclaves amérindiens (seulement 3 esclaves noirs ont été répertoriés dans la Seigneurie).

Les familles Bisaillon, Lérigé, Bourassa, Deneau, Pinsonneault, sont parmi celles-ci. Au moins 70 esclaves amérindiens y sont recensés.

Les esclaves amérindiens, parfois appelés esclaves rouges, posent des problèmes particuliers. En principe, seules les nations qui n’étaient pas alliées aux Français pouvaient subir l’esclavage de ces derniers.

Fait intéressant, plusieurs esclaves se marieront avec des colons. À La Prairie, on note le mariage de Marie-Jeanne Perras (veuve de Claude Faye) fille de Pierre Perras et Denise Lemaître, avec Pierre Voisin, esclave panis (veuf de M. Anne Lacroix). Ils se sont mariés le 23 décembre 1709 à l’église du village.

Sans compter le nombre d’enfants illégitimes probablement nés de femmes esclaves et du propriétaire. Cela était monnaie courante durant la période de l’esclavagisme aux États-Unis. Je n’ai cependant pas trouvé de preuve concernant ce phénomène ici.

Des statistiques établissent que 45 % des propriétaires étaient des marchands, 20 % des officiers et le reste divisé en différentes professions telles que clergé, menuisiers, etc.

Voici quelques exemples : Michel Bisaillon, époux en 1710 de Marguerite Fafard, possédait 4 esclaves amérindiens. René Bourassa dit Laronde, époux en 2e noce de Catherine Lérigé, en 1778, possédait 12 esclaves. Jacques Deneau dit Détaillis, époux en 1705 de Françoise Daniau, en possédant 7 quant à lui.

À savoir si ces esclaves étaient bien traités ou s’ils subissaient les mêmes traitements que les esclaves de nos voisins du Sud, une étude plus approfondie pourrait faire la lumière sur cette partie sombre et bien méconnue de notre histoire.

En terminant, bien que cette époque soit révolue au Canada, l’esclavage existe encore sous plusieurs formes dans plusieurs pays du monde.

Source : Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires, par Marcel Trudel

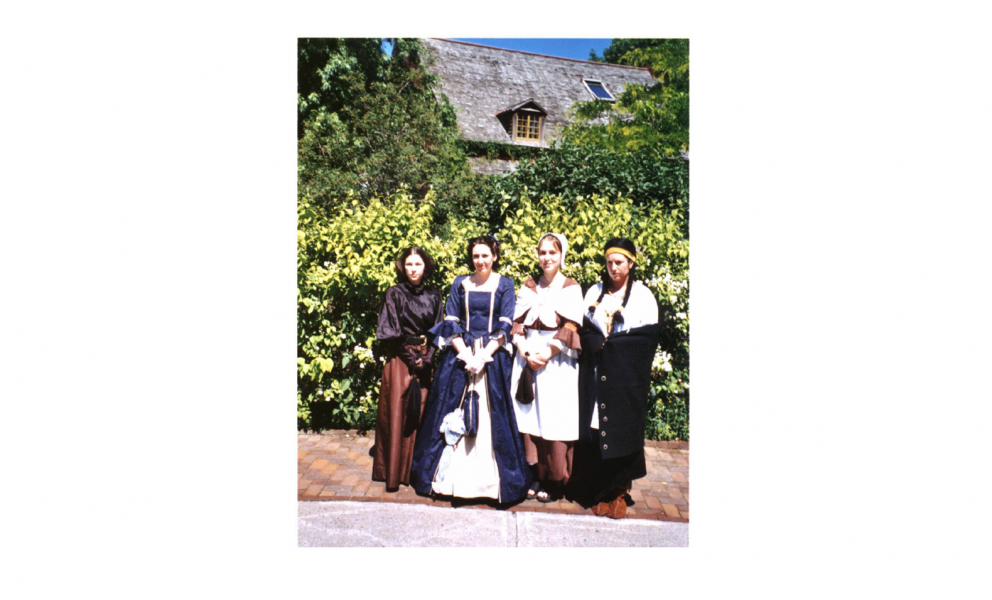

La période estivale 2002 a procuré quelques semaines de rêve à l’équipe touristique.

En effet, avec une affluence se situant aux environs de 1 500 visiteurs et le nombre augmentant d’été en été, celle-ci a eu droit de travailler des semaines entières à répondre aux besoins touristiques de la clientèle.

Plus de 45 groupes ont réservé leur place pour une activité en plus des nombreux chercheurs se présentant aux locaux de la Société.

Afin de mieux répondre à cette demande, l’équipe a donc dû perfectionner ses activités et en créer une nouvelle cette année encore. Le rallye non accompagné pour adultes est ainsi venu s’ajouter au défi d’aventure qu’est le Fort La Prairie à titre de nouvelle activité estivale offerte par la SHLM.

L’équipe touristique aura également participé à quelques événements spéciaux : la fête nationale, une allocution pour les pèlerins de la Journée Mondiale de la Jeunesse et La Prairie en fête.

Les deux premiers auront été des succès, recevant même pour le tout premier les remerciements et félicitations du service des loisirs de la Ville de La Prairie. Le dernier, de son côté, aura été l’occasion d’essayer une nouvelle vitrine promotionnelle pour la SHLM.

Devant parfois revenir à la réalité, l’équipe touristique aura également effectué différentes tâches, non liées au tourisme, durant la saison afin de donner un coup de main dans d’autres domaines d’activité de la SHLM.

Parmi celles-ci, on pourra compter l’amorce de numérisation de l’inventaire des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de la paroisse de Saint-Philippe ainsi qu’une aide précieuse apportée à Johanne, coordonnatrice, dans l’avancement de divers projets.

Malgré la chaleur souvent accablante dont la nature nous a gratifiés, nous n’avons pas chômé et avons pris beaucoup de plaisir à remplir nos mandats.

En somme, Julie, Karine, Maude et moi-même avons passé un bel été à la SHLM. Un gros merci à tous ceux qui nous ont appuyé et souri! :~)

Communiqué de la FQSG

Le 28 mars 2002, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie présentait son mémoire à la commission des Institutions de l’Assemblée nationale relativement au projet de loi 50 modifiant le Code civil du Québec.

Sans reprendre l’argumentaire de ce mémoire, rappelons ses recommandations :

— Que l’article 35 du Code civil soit modifié pour indiquer que la protection de la vie privée se limite à une période de 30 ans après le décès ou, si le législateur ne désire pas se rendre jusque-là, que la publication de renseignements personnels publics ou devenus publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée.

— Que l’article 150 soit reformulé comme suit : « Le registre de l’état civil est public. Toutefois, le directeur de l’état civil détermine les conditions nécessaires à la confidentialité des actes relatifs à une adoption ou à un changement de sexe ».

— Que l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit modifié pour ajouter le matériel historique et généalogique en plus du matériel journalistique.

— Que le législateur précise, dans les lois applicables, que les généalogistes, les sociétés de généalogie et les historiens ont un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur une autre personne, sous réserve de l’article 35.

Le 13 juin 2002, la lieutenant-gouverneur du Québec sanctionnait la loi 50 telle que proposée par le ministre de la Justice (maintenant chapitre 19 des lois de 2002).

Quel est le contenu de cette loi en rapport avec nos demandes formulées deux mois et demi auparavant? Notons d’abord qu’il n’y a eu aucun changement aux articles 37 et 150 du Code civil. Par contre, la nouvelle loi modifie l’article 35 du Code civil, la Loi sur les archives et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé de la manière suivante :

— Art. 35 du Code civil : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ».

— Art. 19 de la Loi sur les archives : « Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquelles s’appliquent des restrictions au droit d’accès en vertu de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont communicables malgré cette loi au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée ».